2024年02月25日

「武雄の物語、再び(第20話を作成中)」

こんにちは。

“本編”・第20話『長崎方控』の各記事のサブタイトルを大体決めて、ようやく、下書きを始めました。

ところで、佐賀といえば「農業の県」というイメージがあります。私は県内にいないので、例によって、地元にいる叔父上との話から始めます。

――佐賀県の市街地以外の人には、よくある風景だと思いますが、

叔父上も、近くの山まで行っては、畑で農作物を作っているようです。

もっとも、“プロの農家”ではないので、野菜や果物を収穫しては、親戚や近所に配ったりします。

そこで避けられないのは、“害鳥”や“害獣”との小競り合いです。

――都会暮らしの私は、届いたジャガイモなどを食べては…

「おおっ!佐賀の大地の力が、心身に染みわたるぞ!」と疲労の回復を実感します。※個人の感想です。

そして、当然ながら芋を送った側の、叔父上が作物を収穫するまでには、ある程度には、苦労の“物語”があるわけで…

時々、「畑の柵ば作ったとよ」と話せば、小動物を防ぐ作業でしょうし、「カラスのこっちを見よったばい」と語れば、鳥とのにらみ合いが思われます。

――但し、プロの農家や漁業関係者からすると、

アマチュアで畑仕事をする叔父上のような、余裕はないでしょう。

「作物を食べる、皆を笑顔にしたい」気持ちは、プロ・アマで違わないかもしれませんが、農家でも海苔を含む漁業者でも、プロには生活がかかっています。

さすがは、自然豊かな佐賀県。動物も相当に元気そうで、彼らから作物を守ることは容易では無いはず。

「鳥も獣も、手強い…、誰か“味方”はいないものか」と思うことでしょう。

――“強い味方”と言えば、幕末から明治にかけての転換期。

“本編”ではまだまだ先の時期で、おそらく第30話前後になるまで書けない話ですが、佐賀藩の武雄部隊は、新政府軍の中でも精鋭として知られました。

「武芸第一」とも称され、不安定な明治初期の東京(江戸)を守っていたところ、激闘の続く東北戦線に呼び出されます。

旧幕府方では「最強無敗」と評された、山形の庄内藩の勢いが止められず、対応が必要となっていたためだそうです。

――ここで、武雄部隊は、秋田の“強い味方”になります。

新政府側に付いて東北で孤立し、庄内藩に攻められた、秋田(久保田)藩を助けて守り抜き、ともに反撃に転じた…等の活躍がありました。

こんな縁があって、幾度か「秋田の竿燈まつり」の出張が武雄で見られる機会があったそうです。「秋田の人は、とても義理堅い…」という印象を受けます。

なお、一度、歴史番組で耳にした情報ですが、佐賀藩の武雄部隊は戦闘での犠牲者が、他の主力藩に比べれば、かなり少なかったようです。

もしや、かつての龍造寺氏の失策から学んだのか「深追いせず、命は大事に」という意識があったのかもしれません。

――「そいぎ、“武雄領”の強かごとは、わかったばってん、」

「今は鳥とかで困りおるとよ」という反応はごもっとも、話を現代に戻します。

全国で放送されていた旅番組。『遠くへ行きたい』だったと記憶しますが、佐賀が特集された時に“切り札”を見かけました。

「目には目を、歯には歯を…。」ではなくて、「鳥には鳥を」。現代の武雄には、江戸時代からの流れを汲むという、“鷹術”を遣う組織(会社)があるそうです。

――ここでも、「命を大事に」ということなのか。

鳥の世界での“鷹”たちは、猛禽類の“精鋭”というべき力があると思います。

但し、この鷹使いをする会社の情報では、“害鳥”とされる鳥をむやみに傷つけない方針と読めました。

作物を荒らす“害鳥”を駆除する依頼を受けた場合、飛来時に追い払うだけではなく、「鷹の攻撃で、“仲間”がやられた」と見せかける作戦もあるそうで…

例えば“害鳥”を追い払う時に、ダミーの“別個体”を準備しておき、仲間が仕留められたと思い込ませるという技術があるようです。

特にカラスなどは学習能力が高いですから、直接に攻撃をせずとも、鷹の危険を感じてからは、当分、近寄ってこないと聞きます。

――個人的には、このあたりに「佐賀の美学」を感じます。

「侵入者に対しては、最小限の攻撃で追い返し、以降は秩序を守らせる。」

幕末期の佐賀藩主・鍋島直正公が、理想とした強さを連想させる内容です。

――ところで現在でも、武雄領主が描いた「鷹の絵」が残ると聞きました。

それは、鍋島直正が佐賀藩主に就任する7~8年ぐらい前で、まだ10歳頃の少年期だったといいます。

年齢差から見て、20歳ぐらいの青年だったであろう、武雄領主・鍋島茂義に絵を描くよう求めたそうです。

“個人蔵”との記載があり、現物は見られないようですが、書籍で見る限りでは「文人画」と表される風格のある筆遣いで、枝にとまった鷹の姿が見えます。

“兄貴分”の描いた「鷹の絵」は、のちに佐賀の名君となる若様を、きっと喜ばせたことでしょう。

――幕末・明治期の“佐賀藩の大河ドラマ”をイメージすると…

要所に姿を見せる「武雄領を、どう描くか?」は、個人的に重要なポイントだと考えています。

本編の第3話『西洋砲術』は、武雄を軸とした物語でした。作中では20年ほどの時を経た、その続きの話を再び描きたいと思います。

“本編”・第20話『長崎方控』の各記事のサブタイトルを大体決めて、ようやく、下書きを始めました。

ところで、佐賀といえば「農業の県」というイメージがあります。私は県内にいないので、例によって、地元にいる叔父上との話から始めます。

――佐賀県の市街地以外の人には、よくある風景だと思いますが、

叔父上も、近くの山まで行っては、畑で農作物を作っているようです。

もっとも、“プロの農家”ではないので、野菜や果物を収穫しては、親戚や近所に配ったりします。

そこで避けられないのは、“害鳥”や“害獣”との小競り合いです。

――都会暮らしの私は、届いたジャガイモなどを食べては…

「おおっ!佐賀の大地の力が、心身に染みわたるぞ!」と疲労の回復を実感します。※個人の感想です。

そして、当然ながら芋を送った側の、叔父上が作物を収穫するまでには、ある程度には、苦労の“物語”があるわけで…

時々、「畑の柵ば作ったとよ」と話せば、小動物を防ぐ作業でしょうし、「カラスのこっちを見よったばい」と語れば、鳥とのにらみ合いが思われます。

――但し、プロの農家や漁業関係者からすると、

アマチュアで畑仕事をする叔父上のような、余裕はないでしょう。

「作物を食べる、皆を笑顔にしたい」気持ちは、プロ・アマで違わないかもしれませんが、農家でも海苔を含む漁業者でも、プロには生活がかかっています。

さすがは、自然豊かな佐賀県。動物も相当に元気そうで、彼らから作物を守ることは容易では無いはず。

「鳥も獣も、手強い…、誰か“味方”はいないものか」と思うことでしょう。

――“強い味方”と言えば、幕末から明治にかけての転換期。

“本編”ではまだまだ先の時期で、おそらく第30話前後になるまで書けない話ですが、佐賀藩の武雄部隊は、新政府軍の中でも精鋭として知られました。

「武芸第一」とも称され、不安定な明治初期の東京(江戸)を守っていたところ、激闘の続く東北戦線に呼び出されます。

旧幕府方では「最強無敗」と評された、山形の庄内藩の勢いが止められず、対応が必要となっていたためだそうです。

――ここで、武雄部隊は、秋田の“強い味方”になります。

新政府側に付いて東北で孤立し、庄内藩に攻められた、秋田(久保田)藩を助けて守り抜き、ともに反撃に転じた…等の活躍がありました。

こんな縁があって、幾度か「秋田の竿燈まつり」の出張が武雄で見られる機会があったそうです。「秋田の人は、とても義理堅い…」という印象を受けます。

なお、一度、歴史番組で耳にした情報ですが、佐賀藩の武雄部隊は戦闘での犠牲者が、他の主力藩に比べれば、かなり少なかったようです。

もしや、かつての龍造寺氏の失策から学んだのか「深追いせず、命は大事に」という意識があったのかもしれません。

――「そいぎ、“武雄領”の強かごとは、わかったばってん、」

「今は鳥とかで困りおるとよ」という反応はごもっとも、話を現代に戻します。

全国で放送されていた旅番組。『遠くへ行きたい』だったと記憶しますが、佐賀が特集された時に“切り札”を見かけました。

「目には目を、歯には歯を…。」ではなくて、「鳥には鳥を」。現代の武雄には、江戸時代からの流れを汲むという、“鷹術”を遣う組織(会社)があるそうです。

――ここでも、「命を大事に」ということなのか。

鳥の世界での“鷹”たちは、猛禽類の“精鋭”というべき力があると思います。

但し、この鷹使いをする会社の情報では、“害鳥”とされる鳥をむやみに傷つけない方針と読めました。

作物を荒らす“害鳥”を駆除する依頼を受けた場合、飛来時に追い払うだけではなく、「鷹の攻撃で、“仲間”がやられた」と見せかける作戦もあるそうで…

例えば“害鳥”を追い払う時に、ダミーの“別個体”を準備しておき、仲間が仕留められたと思い込ませるという技術があるようです。

特にカラスなどは学習能力が高いですから、直接に攻撃をせずとも、鷹の危険を感じてからは、当分、近寄ってこないと聞きます。

――個人的には、このあたりに「佐賀の美学」を感じます。

「侵入者に対しては、最小限の攻撃で追い返し、以降は秩序を守らせる。」

幕末期の佐賀藩主・鍋島直正公が、理想とした強さを連想させる内容です。

――ところで現在でも、武雄領主が描いた「鷹の絵」が残ると聞きました。

それは、鍋島直正が佐賀藩主に就任する7~8年ぐらい前で、まだ10歳頃の少年期だったといいます。

年齢差から見て、20歳ぐらいの青年だったであろう、武雄領主・鍋島茂義に絵を描くよう求めたそうです。

“個人蔵”との記載があり、現物は見られないようですが、書籍で見る限りでは「文人画」と表される風格のある筆遣いで、枝にとまった鷹の姿が見えます。

“兄貴分”の描いた「鷹の絵」は、のちに佐賀の名君となる若様を、きっと喜ばせたことでしょう。

――幕末・明治期の“佐賀藩の大河ドラマ”をイメージすると…

要所に姿を見せる「武雄領を、どう描くか?」は、個人的に重要なポイントだと考えています。

本編の第3話『西洋砲術』は、武雄を軸とした物語でした。作中では20年ほどの時を経た、その続きの話を再び描きたいと思います。

2024年02月19日

「ある“お買い物リスト”の話(後編)」

こんばんは。

前編のラストで紹介した、鍋島茂義公の“お買い物リスト”という「長崎方控」。

佐賀県西部にあり、長崎へとつながる西九州新幹線の発着点でもある、現在の武雄市で綴られた文書です。

「ながさきかたひかえ」と一気に読むのではなく、「長崎方」と「控」で意味の区切りがあります。

“控”(ひかえ)とは記録のこと、では、“長崎方”(ながさきかた)とは何なのか。今でも、その答えは明確には出ていないそうです。

ここからは、長い歴史の流れに沿って、お話をします。

――江戸時代の武雄領の成り立ちから考える…

まずは遡ること、戦国時代まで。“肥前の熊”の異名を持ち、「五州二島の太守」とも呼ばれ、九州北部をほぼ掌握した佐賀の戦国武将・龍造寺隆信。

龍造寺の快進撃を支えた副将格・鍋島直茂(当時の名は、信昌→信生)との並びは"龍造寺の仁王門”とも称されたそうです。

言うならば、剛と柔の“二枚看板”をもって、九州の北部から、その名を轟かせていたのですが…

――晩年の龍造寺隆信は、現在の白石町にある須古城を拠点とします。

しかし、この頃から素行を乱していったようで、いろいろと諫言する鍋島直茂を、次第に遠ざけるようになっていたそうです。

南九州の覇者・島津氏との戦。西九州の有馬氏の援軍として、薩摩の島津が進出してきます。

ここでも、鍋島直茂による「出陣を見合わせ、持久戦が有利」との忠告を聞き入れず、龍造寺隆信は戦場での深追いをします。

その最期の地は、島原の沖田畷という湿地帯。兵の動かしづらい、足場の悪く、狭い沼地へと突き進んでいったそうです。

このような場所を選んで、伏兵を忍ばせて待ち伏せ、側面から攻撃する…これは、島津氏の必勝パターンだったと聞きます。

――私は、戦国時代について充分調べていませんが…

カリスマのあった、大将・龍造寺隆信を戦で失い、当時の佐賀が大混乱に陥ったことは想像できます。

龍造寺一門が賢明だったのは、新当主は龍造寺氏で立てるものの、舵取りは“二枚看板”だった鍋島直茂に任せたことでしょう。

――豊臣政権の統治、徳川幕府の成立…と続く激動の時代。

失策や内紛で滅びゆく大名家は数知れず。

鍋島直茂は、嫡子・勝茂とともに龍造寺家臣団を率いて、この荒波を乗り越えたことにより、佐賀藩の祖となりました。

こうして、鍋島勝茂が初代藩主となり、龍造寺一門は藩の重臣として幕末まで続く…というのが、私の理解です。

――そして、龍造寺隆信の三男・後藤家信の家系が…

武雄鍋島家を名乗って、代々、佐賀藩の要職に就いていきます。

なお、後藤家信の姓が龍造寺ではなかったのは、戦国期に至るまで武雄を守った有力者・後藤一族に婿入りしたからだそうです。

龍造寺四家の一つ・武雄鍋島家。ここまで長い歴史を綴りましたが、幕末期には“お買い物リスト”の主である、鍋島茂義を世に送り出すことになります。

以上が、私の認識に基づいて、ざっと調べた内容ですが、佐賀県内の…とくに武雄周辺の歴史に詳しい方、おおむね合ってますでしょうか。

――幕末期の佐賀藩が「日本近代化のトップランナー」だったことは、

疑いの無いところでしょう。但し、開明の名君として知られる鍋島直正が藩主に就いた時期は1830年(天保元年)頃。

佐賀藩の改革そのものは、ここからのスタートという見解もあります。

しかし、近代化の進展で考えると、この時期から佐賀藩内にある程度の西洋知識の蓄積がないと、辻褄が合わないと考えます。

――その“矛盾”を説明できる存在が、

当ブログでは「蘭学兄貴」とかお呼びしている、武雄領主(邑主)・鍋島茂義だと考えています。

佐賀は、たしかに“トップランナー”だったが、マラソンや駅伝に喩えるなら、それを“白バイ”くらいの位置から先導する存在があった。

当時の日本では異例の感覚で、西洋に興味を持ち、その文物を買い求め、最新の砲術を自ら学んでしまう。飛び抜けて“蘭癖”な自治領主・鍋島茂義。

――地理的に、長崎に近いところで

佐賀藩の重臣となっていた「武雄・須古・多久、そして諫早」の龍造寺四家は、自治領を持っていました。

鍋島直正が佐賀藩主となった時代。藩政改革に協力的だったのは、前藩主の影響が強かった鍋島家の一門よりも、龍造寺四家だった…という話も。

武雄の自治領主として、決定権を持つ人物に“西洋かぶれ”の鍋島茂義がいたことは、佐賀藩を通じて、日本の近代に影響したと考えています。

――蘭学領主の“お買い物リスト”は、西洋の技術だけではないようで…

鉄砲、薬品、洋書、理化学機器…などはわかりやすいのですが、意外と飲食などの嗜好品が多いようです。

ブランデー、葡萄酒、リキュール、タバコ…あたりは“ちょいワル”な印象(?)の品物にも思えます。

それらが何処かで販売されて、佐賀藩や武雄領に利益をもたらしたのか、そもそも「長崎方」とは何者なのか…詳しくはわからないそうです。

――ところで随分と前に“本編”で、

佐賀の“蘭学ネットワーク”の関係者が集まる場面を書いたことがあります。その中心にいたのが、隠居した武雄領主の鍋島茂義。

〔参照:第4話「諸国遊学」⑥〕

行きがかり上で書いた話だったので、今、見返すとまとまりがありません…

ただ、「長崎方」とは、当時の佐賀にいた“西洋かぶれ”でやる気のある人々の集まりだったのかもしれない、とは思います。

――たとえば、ペリー来航の10年以上前の1840年代に、

当時の武雄では、西洋式の青銅砲を製作していましたが、のち幕府の韮山反射炉の開発責任者となる、江川英龍も視察に立ち寄ったといいます。

〔参照:第3話「西洋砲術」③-4〕

また、実際に韮山反射炉が造られた時期には、すでに反射炉で鉄製大砲を生産していた佐賀から技術者が派遣された、という記録もあるそうです。

〔参照(後半):第13話「通商条約」⑧(幕府の要〔かなめ〕)〕

幕末期、近代化のトップランナーの佐賀藩を先導した武雄領が、日本でも最先端の地域だった、ということはオーバーな話では無いと思います。

――歴史の表舞台から消えたように見えた、龍造寺氏。

その家系から、日本の近代化の先陣を切る人物が出ていたというのも、佐賀の皆様にとってロマンのある話だと思うのですが、どうでしょうか。

前編のラストで紹介した、鍋島茂義公の“お買い物リスト”という「長崎方控」。

佐賀県西部にあり、長崎へとつながる西九州新幹線の発着点でもある、現在の武雄市で綴られた文書です。

「ながさきかたひかえ」と一気に読むのではなく、「長崎方」と「控」で意味の区切りがあります。

“控”(ひかえ)とは記録のこと、では、“長崎方”(ながさきかた)とは何なのか。今でも、その答えは明確には出ていないそうです。

ここからは、長い歴史の流れに沿って、お話をします。

――江戸時代の武雄領の成り立ちから考える…

まずは遡ること、戦国時代まで。“肥前の熊”の異名を持ち、「五州二島の太守」とも呼ばれ、九州北部をほぼ掌握した佐賀の戦国武将・龍造寺隆信。

龍造寺の快進撃を支えた副将格・鍋島直茂(当時の名は、信昌→信生)との並びは"龍造寺の仁王門”とも称されたそうです。

言うならば、剛と柔の“二枚看板”をもって、九州の北部から、その名を轟かせていたのですが…

――晩年の龍造寺隆信は、現在の白石町にある須古城を拠点とします。

しかし、この頃から素行を乱していったようで、いろいろと諫言する鍋島直茂を、次第に遠ざけるようになっていたそうです。

南九州の覇者・島津氏との戦。西九州の有馬氏の援軍として、薩摩の島津が進出してきます。

ここでも、鍋島直茂による「出陣を見合わせ、持久戦が有利」との忠告を聞き入れず、龍造寺隆信は戦場での深追いをします。

その最期の地は、島原の沖田畷という湿地帯。兵の動かしづらい、足場の悪く、狭い沼地へと突き進んでいったそうです。

このような場所を選んで、伏兵を忍ばせて待ち伏せ、側面から攻撃する…これは、島津氏の必勝パターンだったと聞きます。

――私は、戦国時代について充分調べていませんが…

カリスマのあった、大将・龍造寺隆信を戦で失い、当時の佐賀が大混乱に陥ったことは想像できます。

龍造寺一門が賢明だったのは、新当主は龍造寺氏で立てるものの、舵取りは“二枚看板”だった鍋島直茂に任せたことでしょう。

――豊臣政権の統治、徳川幕府の成立…と続く激動の時代。

失策や内紛で滅びゆく大名家は数知れず。

鍋島直茂は、嫡子・勝茂とともに龍造寺家臣団を率いて、この荒波を乗り越えたことにより、佐賀藩の祖となりました。

こうして、鍋島勝茂が初代藩主となり、龍造寺一門は藩の重臣として幕末まで続く…というのが、私の理解です。

――そして、龍造寺隆信の三男・後藤家信の家系が…

武雄鍋島家を名乗って、代々、佐賀藩の要職に就いていきます。

なお、後藤家信の姓が龍造寺ではなかったのは、戦国期に至るまで武雄を守った有力者・後藤一族に婿入りしたからだそうです。

龍造寺四家の一つ・武雄鍋島家。ここまで長い歴史を綴りましたが、幕末期には“お買い物リスト”の主である、鍋島茂義を世に送り出すことになります。

以上が、私の認識に基づいて、ざっと調べた内容ですが、佐賀県内の…とくに武雄周辺の歴史に詳しい方、おおむね合ってますでしょうか。

――幕末期の佐賀藩が「日本近代化のトップランナー」だったことは、

疑いの無いところでしょう。但し、開明の名君として知られる鍋島直正が藩主に就いた時期は1830年(天保元年)頃。

佐賀藩の改革そのものは、ここからのスタートという見解もあります。

しかし、近代化の進展で考えると、この時期から佐賀藩内にある程度の西洋知識の蓄積がないと、辻褄が合わないと考えます。

――その“矛盾”を説明できる存在が、

当ブログでは「蘭学兄貴」とかお呼びしている、武雄領主(邑主)・鍋島茂義だと考えています。

佐賀は、たしかに“トップランナー”だったが、マラソンや駅伝に喩えるなら、それを“白バイ”くらいの位置から先導する存在があった。

当時の日本では異例の感覚で、西洋に興味を持ち、その文物を買い求め、最新の砲術を自ら学んでしまう。飛び抜けて“蘭癖”な自治領主・鍋島茂義。

――地理的に、長崎に近いところで

佐賀藩の重臣となっていた「武雄・須古・多久、そして諫早」の龍造寺四家は、自治領を持っていました。

鍋島直正が佐賀藩主となった時代。藩政改革に協力的だったのは、前藩主の影響が強かった鍋島家の一門よりも、龍造寺四家だった…という話も。

武雄の自治領主として、決定権を持つ人物に“西洋かぶれ”の鍋島茂義がいたことは、佐賀藩を通じて、日本の近代に影響したと考えています。

――蘭学領主の“お買い物リスト”は、西洋の技術だけではないようで…

鉄砲、薬品、洋書、理化学機器…などはわかりやすいのですが、意外と飲食などの嗜好品が多いようです。

ブランデー、葡萄酒、リキュール、タバコ…あたりは“ちょいワル”な印象(?)の品物にも思えます。

それらが何処かで販売されて、佐賀藩や武雄領に利益をもたらしたのか、そもそも「長崎方」とは何者なのか…詳しくはわからないそうです。

――ところで随分と前に“本編”で、

佐賀の“蘭学ネットワーク”の関係者が集まる場面を書いたことがあります。その中心にいたのが、隠居した武雄領主の鍋島茂義。

〔参照:

行きがかり上で書いた話だったので、今、見返すとまとまりがありません…

ただ、「長崎方」とは、当時の佐賀にいた“西洋かぶれ”でやる気のある人々の集まりだったのかもしれない、とは思います。

――たとえば、ペリー来航の10年以上前の1840年代に、

当時の武雄では、西洋式の青銅砲を製作していましたが、のち幕府の韮山反射炉の開発責任者となる、江川英龍も視察に立ち寄ったといいます。

〔参照:

また、実際に韮山反射炉が造られた時期には、すでに反射炉で鉄製大砲を生産していた佐賀から技術者が派遣された、という記録もあるそうです。

〔参照(後半):

幕末期、近代化のトップランナーの佐賀藩を先導した武雄領が、日本でも最先端の地域だった、ということはオーバーな話では無いと思います。

――歴史の表舞台から消えたように見えた、龍造寺氏。

その家系から、日本の近代化の先陣を切る人物が出ていたというのも、佐賀の皆様にとってロマンのある話だと思うのですが、どうでしょうか。

2024年02月10日

「ある“お買い物リスト”の話(前編)」

こんばんは。

人は、その一生の中で、どれぐらいの“買い物”をするのでしょうか。

前回の記事で、「佐賀の品物への愛」を語ることを思い立った私。

〔参照:「新章は始められるのか」〕

何を欲して、何に価値を見いだすのか…ふと、ご自身の“お買い物リスト”を振り返ってみれば、貴方の求める人生の姿が見えるのかもしれません。

――ある日。県内に住む、叔父上から連絡があった。

「今日、“例の物”を送ったとよ。」という知らせだ。

私は、その報を聞いて微笑んだ。佐賀(市内)に用事があるときに…と、お願いしていた品物が届くそうだ。

“例の物”といっても送付元は現代の佐賀県で、幕末の佐賀藩ではないから、当然、アームストロング砲やスペンサー銃が送られてくるわけではない。

では、青が美しい伊万里の鍋島焼や、赤が冴える有田焼の陶磁器でも来るかと言えば、それも違う。

――しかし“例の物”は、幕末に世界に輸出された品物の1つではあった。

幕末期、世界での需要にお茶の供給は追いついていなかったという。日本からも海外に茶葉が輸出されたが、佐賀周辺では、やはり嬉野茶である。

〔参照:「主に嬉野市民の方を対象にしたつぶやき(前編)」〕

海の向こうでも紅茶として飲まれていた、嬉野茶のもう1つの姿が、この令和の現代に洗練されて、帰ってきている。

――その荷物を受け取った夜。

箱の封を開けると、また、新しい世界が見えた気がした。

待望の“嬉野の和紅茶”4種類のそろい踏みである。なんてスタイリッシュな。この並びだけでかなりの壮観だ。

もし佐賀藩で喩えるならば「武雄・須古・多久…そして、諫早」の龍造寺四家とでも語ろうか…と一般の方には、たぶん理解しづらい感覚が頭を巡る。

〔参照(中盤):「佐賀と長崎をつなぐもの」〔諫早駅〕〕

要は、かなり嬉しかったので、喜んで写真を撮った。

――叔父上にとりいそぎ、御礼の電話をする。

「これは、もう見た感じ…すでに美味しいです!」

「そうね、そいは良かったばい。」

その言葉には、何か含みがあった。

「…他にも、なにか別の物があったのですか?」

「そうとよ。実は“さくら”のあるらしかよ。」

「“さくら”とは…?」

その日は在庫が無くて入手できなかったらしいが、さらに別の種類で“さくら”のブレンド和紅茶も存在するらしい。

そういえば、“さくら”の紋様は、別に入手した小城羊羹の包装にも見かけた。「九州の小京都」の1つともいう、小城は桜のイメージが強い。

――「嬉野紅茶と、小城羊羹も合いそうだな…」

私は、佐賀県の各地がつながっていく思考を深める。叔父上は、言葉を継ぐ。

「そういえば、海苔も送っておいたとよ。」

「おお、この海苔ならば、こちらでも入手したことが…」

これは偶然にも、前回の記事で語ったものと同じ佐賀海苔だった。

都会の片隅で、今日も人波に流される、まるで“大河の一滴”のような私だが、佐賀の特産品が眼前に来れば見逃しはしない。

――こういう時の私は、都会に流される群衆の1人ではなくなる。

「佐賀の品物を選び取る」という、私自身の意思が強くはたらくからだ。近隣の大型スーバー等で、九州の特産を集めたフェアが狙い目と言える。

なお、佐賀の品物が出ない自称・“九州物産展”を、私は九州物産展とは認めていない。これも、私なりの意地なのだ。

――さて、「この海苔ならば、買った事はあるぞ」と思った私だったが、

「白のパッケージもあるのか…? これは見たことがない!」

黒いパッケージに入った味付海苔。その味わいについては、前回に語った。パリパリと海苔をかじりながら、有明の海を感じたものだ。

もう1つ、白いパッケージに包まれた、別種があるとは知らなかった。

「…塩海苔ですか?」

「ごま油も、使こうとるばい。」

叔父上は、そう補足をする。私は思った、「これも絶対、美味しいやつだ…」と。

――やはり、叔父上は常に、私の一歩先を行っている。

私は、叔父上にこう伝えた。

「また、次の機会があれば、ぜひ、買い物をお願いします。」

「佐賀駅まで行ったら、けっこう色々とあるけん。よかとよ。」

叔父上は、いつものように飄々(ひょうひょう)としていたのだった。

この私の生き方に「なぜ、通販を使わないのか」と疑問を持つ方もいるかもしれないが、それには幾つかの答えがある。

佐賀の品物を取り寄せ始めれば、たぶん私は買い過ぎる。"帰藩”のための資金も必要だ…というのも理由の1つだ。

――「買い物には、その人の“生き方”が表れる…」

こうして私は、自分自身の振る舞いからも、それを感じ取った。

本編・第20話「長崎方控」を何とか書き始めたいのだが、こんな日常から得た感覚も活かしていこうと思っている…

――ここから、幕末期の佐賀藩に話を戻します。

先ほど触れた、龍造寺四家の1つ・武雄領を治めたのが、鍋島茂義公。

第10代佐賀藩主だった鍋島直正公にとっては、義兄(姉の夫)にあたり、名実ともに“兄貴分”でした。

ご存知の方も多いと思いますが、「長崎方控」というのは、その鍋島茂義公の“お買い物リスト”の名前なのです。

…この続きは、後編で書く予定にしています。

人は、その一生の中で、どれぐらいの“買い物”をするのでしょうか。

前回の記事で、「佐賀の品物への愛」を語ることを思い立った私。

〔参照:

何を欲して、何に価値を見いだすのか…ふと、ご自身の“お買い物リスト”を振り返ってみれば、貴方の求める人生の姿が見えるのかもしれません。

――ある日。県内に住む、叔父上から連絡があった。

「今日、“例の物”を送ったとよ。」という知らせだ。

私は、その報を聞いて微笑んだ。佐賀(市内)に用事があるときに…と、お願いしていた品物が届くそうだ。

“例の物”といっても送付元は現代の佐賀県で、幕末の佐賀藩ではないから、当然、アームストロング砲やスペンサー銃が送られてくるわけではない。

では、青が美しい伊万里の鍋島焼や、赤が冴える有田焼の陶磁器でも来るかと言えば、それも違う。

――しかし“例の物”は、幕末に世界に輸出された品物の1つではあった。

幕末期、世界での需要にお茶の供給は追いついていなかったという。日本からも海外に茶葉が輸出されたが、佐賀周辺では、やはり嬉野茶である。

〔参照:

海の向こうでも紅茶として飲まれていた、嬉野茶のもう1つの姿が、この令和の現代に洗練されて、帰ってきている。

――その荷物を受け取った夜。

箱の封を開けると、また、新しい世界が見えた気がした。

待望の“嬉野の和紅茶”4種類のそろい踏みである。なんてスタイリッシュな。この並びだけでかなりの壮観だ。

もし佐賀藩で喩えるならば「武雄・須古・多久…そして、諫早」の龍造寺四家とでも語ろうか…と一般の方には、たぶん理解しづらい感覚が頭を巡る。

〔参照(中盤):

要は、かなり嬉しかったので、喜んで写真を撮った。

――叔父上にとりいそぎ、御礼の電話をする。

「これは、もう見た感じ…すでに美味しいです!」

「そうね、そいは良かったばい。」

その言葉には、何か含みがあった。

「…他にも、なにか別の物があったのですか?」

「そうとよ。実は“さくら”のあるらしかよ。」

「“さくら”とは…?」

その日は在庫が無くて入手できなかったらしいが、さらに別の種類で“さくら”のブレンド和紅茶も存在するらしい。

そういえば、“さくら”の紋様は、別に入手した小城羊羹の包装にも見かけた。「九州の小京都」の1つともいう、小城は桜のイメージが強い。

――「嬉野紅茶と、小城羊羹も合いそうだな…」

私は、佐賀県の各地がつながっていく思考を深める。叔父上は、言葉を継ぐ。

「そういえば、海苔も送っておいたとよ。」

「おお、この海苔ならば、こちらでも入手したことが…」

これは偶然にも、前回の記事で語ったものと同じ佐賀海苔だった。

都会の片隅で、今日も人波に流される、まるで“大河の一滴”のような私だが、佐賀の特産品が眼前に来れば見逃しはしない。

――こういう時の私は、都会に流される群衆の1人ではなくなる。

「佐賀の品物を選び取る」という、私自身の意思が強くはたらくからだ。近隣の大型スーバー等で、九州の特産を集めたフェアが狙い目と言える。

なお、佐賀の品物が出ない自称・“九州物産展”を、私は九州物産展とは認めていない。これも、私なりの意地なのだ。

――さて、「この海苔ならば、買った事はあるぞ」と思った私だったが、

「白のパッケージもあるのか…? これは見たことがない!」

黒いパッケージに入った味付海苔。その味わいについては、前回に語った。パリパリと海苔をかじりながら、有明の海を感じたものだ。

もう1つ、白いパッケージに包まれた、別種があるとは知らなかった。

「…塩海苔ですか?」

「ごま油も、使こうとるばい。」

叔父上は、そう補足をする。私は思った、「これも絶対、美味しいやつだ…」と。

――やはり、叔父上は常に、私の一歩先を行っている。

私は、叔父上にこう伝えた。

「また、次の機会があれば、ぜひ、買い物をお願いします。」

「佐賀駅まで行ったら、けっこう色々とあるけん。よかとよ。」

叔父上は、いつものように飄々(ひょうひょう)としていたのだった。

この私の生き方に「なぜ、通販を使わないのか」と疑問を持つ方もいるかもしれないが、それには幾つかの答えがある。

佐賀の品物を取り寄せ始めれば、たぶん私は買い過ぎる。"帰藩”のための資金も必要だ…というのも理由の1つだ。

――「買い物には、その人の“生き方”が表れる…」

こうして私は、自分自身の振る舞いからも、それを感じ取った。

本編・第20話「長崎方控」を何とか書き始めたいのだが、こんな日常から得た感覚も活かしていこうと思っている…

――ここから、幕末期の佐賀藩に話を戻します。

先ほど触れた、龍造寺四家の1つ・武雄領を治めたのが、鍋島茂義公。

第10代佐賀藩主だった鍋島直正公にとっては、義兄(姉の夫)にあたり、名実ともに“兄貴分”でした。

ご存知の方も多いと思いますが、「長崎方控」というのは、その鍋島茂義公の“お買い物リスト”の名前なのです。

…この続きは、後編で書く予定にしています。

2024年01月23日

「影の上司…?」

こんばんは。

“組織で働く”ということをするならば、切っても切れないものが「上司と部下」。

まず、現代の都会で細々と生きる、私の日常を書いてから、少しだけ幕末期の佐賀の話に入ります。

――ある夜の仕事終わり、職場の入るビルの階段にて。

「“SR”さん、お久しぶりです。」

振り返って話かけてきたのは、私が前にいた職場での部下だった。

私は、かなり彼の後方にいた。まさか、この距離で私の気配を察したのか。

「実は、この男。相当に腕が立つのではないか…」とか考えてみた。

これは、いかん。“佐賀の大河ドラマ”が、私の日常に入り込んでしまっている。早う、現代に戻らんばならんとよ。

――かろうじて現代に立ち戻り、元・上司として様子伺いをする。

「そういや、最近会ってなかったな。元気にしてる?」

私の問いかけに、彼は身体の調子はまずまずだと答えると、こう続けた。

「いま職場で、タチの悪い風邪が流行ってましてね。」

「そうか、今年もか。」

「だいぶ、咳き込んでる人もいますよ。」

以前は“コロナ禍”の影響もあったが、それなりに風邪をひく人もいた気がする。

「それは気を付けないと。」

彼の言葉に、なぜだか私は両拳を顎(あご)の前で構えた。いわゆる、ファイティングポーズというやつだ。

――何と戦おうとしているかと言えば、たぶんウイルスである。

そう、“奴ら”は姿が見えない。もし、懐(ふところ)に入られると、免疫力での勝負になるから厄介だ。

適度に距離をとって、基本の予防対策を怠らずに対処したい…、そんなメッセージが伝わるのか伝わらないのか。

「ところで、今日は寄るところがあってね。」

近場にちょっとした用事があって、ここで道を曲がる。「お疲れさまでした」と言葉をかわして、元・部下と私はここで別れた。

そして、所用が片付いてから、こう思った。

「…あれ、彼は何か言いたいことがあって、話かけてきたか。」

次に会う時には、一応、何か用があったのかは聞いておこう。

――私の日記は、ほどほどにして、少しずつ本題に近づいていく。

もう1年ぐらいも前のことで、昨年春、野球の“ワールドカップ”であるWBCが開催されていた時に、あちこちで、こんな会話があったかもしれない。

部下が「あ~あ、栗山監督みたいな上司がいたら、僕も伸びるんだろうな。」とつぶやく。

その一方で、上司は「俺も、大谷選手みたいな部下がいれば、苦労しねぇんだけどな。」と愚痴を言う。

こういう感じの部下と上司は、私から見ると“お似合い”だと思っている。

「意外と、うまく行ってるんじゃない?」と想像するところだ。

上司も部下も、なかなか選ぶことはできないようです。たとえ組織にいなくても、周囲の人間関係も…同じようなものかもしれません。

――さて、前置きが長くなりました。ここから少しが、いつもの“本題”です。

佐賀藩をテーマにすると…今までの幕末を舞台にした大河ドラマよりも、“組織人”の物語になりそうな気がしています。

大殿(前藩主)・鍋島直正がトップとして、佐賀藩という組織を率いたのですが、もちろん組織内には、さまざまな上司・部下もいたはずです。

チャレンジとして描きたいのが、機密の任務でのつながりがあったと思われる、佐賀藩の重役・鍋島河内(直暠)と大隈重信(八太郎)。

〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑥(空の向こうのあなたへ)〕

大隈は、主に長崎で商人と深くかかわるような活動をしていたのですが、その裏で資金を用意していた人物が…

今までの“本編”では、どうして大隈重信が、明治期の近代化の原動力となり得たかが、あまり描けておらず、第20話では意識していきたいと思います。

“組織で働く”ということをするならば、切っても切れないものが「上司と部下」。

まず、現代の都会で細々と生きる、私の日常を書いてから、少しだけ幕末期の佐賀の話に入ります。

――ある夜の仕事終わり、職場の入るビルの階段にて。

「“SR”さん、お久しぶりです。」

振り返って話かけてきたのは、私が前にいた職場での部下だった。

私は、かなり彼の後方にいた。まさか、この距離で私の気配を察したのか。

「実は、この男。相当に腕が立つのではないか…」とか考えてみた。

これは、いかん。“佐賀の大河ドラマ”が、私の日常に入り込んでしまっている。早う、現代に戻らんばならんとよ。

――かろうじて現代に立ち戻り、元・上司として様子伺いをする。

「そういや、最近会ってなかったな。元気にしてる?」

私の問いかけに、彼は身体の調子はまずまずだと答えると、こう続けた。

「いま職場で、タチの悪い風邪が流行ってましてね。」

「そうか、今年もか。」

「だいぶ、咳き込んでる人もいますよ。」

以前は“コロナ禍”の影響もあったが、それなりに風邪をひく人もいた気がする。

「それは気を付けないと。」

彼の言葉に、なぜだか私は両拳を顎(あご)の前で構えた。いわゆる、ファイティングポーズというやつだ。

――何と戦おうとしているかと言えば、たぶんウイルスである。

そう、“奴ら”は姿が見えない。もし、懐(ふところ)に入られると、免疫力での勝負になるから厄介だ。

適度に距離をとって、基本の予防対策を怠らずに対処したい…、そんなメッセージが伝わるのか伝わらないのか。

「ところで、今日は寄るところがあってね。」

近場にちょっとした用事があって、ここで道を曲がる。「お疲れさまでした」と言葉をかわして、元・部下と私はここで別れた。

そして、所用が片付いてから、こう思った。

「…あれ、彼は何か言いたいことがあって、話かけてきたか。」

次に会う時には、一応、何か用があったのかは聞いておこう。

――私の日記は、ほどほどにして、少しずつ本題に近づいていく。

もう1年ぐらいも前のことで、昨年春、野球の“ワールドカップ”であるWBCが開催されていた時に、あちこちで、こんな会話があったかもしれない。

部下が「あ~あ、栗山監督みたいな上司がいたら、僕も伸びるんだろうな。」とつぶやく。

その一方で、上司は「俺も、大谷選手みたいな部下がいれば、苦労しねぇんだけどな。」と愚痴を言う。

こういう感じの部下と上司は、私から見ると“お似合い”だと思っている。

「意外と、うまく行ってるんじゃない?」と想像するところだ。

上司も部下も、なかなか選ぶことはできないようです。たとえ組織にいなくても、周囲の人間関係も…同じようなものかもしれません。

――さて、前置きが長くなりました。ここから少しが、いつもの“本題”です。

佐賀藩をテーマにすると…今までの幕末を舞台にした大河ドラマよりも、“組織人”の物語になりそうな気がしています。

大殿(前藩主)・鍋島直正がトップとして、佐賀藩という組織を率いたのですが、もちろん組織内には、さまざまな上司・部下もいたはずです。

チャレンジとして描きたいのが、機密の任務でのつながりがあったと思われる、佐賀藩の重役・鍋島河内(直暠)と大隈重信(八太郎)。

〔参照(後半):

大隈は、主に長崎で商人と深くかかわるような活動をしていたのですが、その裏で資金を用意していた人物が…

今までの“本編”では、どうして大隈重信が、明治期の近代化の原動力となり得たかが、あまり描けておらず、第20話では意識していきたいと思います。

2023年10月21日

「“番組情報”っぽく振り返る、第19話」

こんばんは。

秋の佐賀城公園イベントの季節ですが、やっぱり今年も忙しくなり、帰ることはできないようです。

それぞれに障壁となる事情はあっても、状況に応じて、各自が為すべき分野で力を尽くした事績が、佐賀の先人には多く見られます。

…というわけで、佐賀になかなか帰れずとも、怠らずに進めていきたいです。

でも、2018年大河ドラマ『西郷どん』の江藤新平役・迫田孝也さんが今年の維新まつりのゲストらしく、明日(22日)の行列は見たかった…。

――さて、気を取り直して。

私もテレビ番組の確認によく利用するのが、「番組情報」という物語のあらすじや企画内容が読める画面です。

ドラマ等のテレビ欄での番組紹介のイメージと言えば、伝わりやすいかもしれません。

随分と“本編”を止めてしまったので、今回は、あたかも「番組情報」を読む感覚で、第19話のあらすじを振り返ろうと考えました。

――これも、一度は書いてみたかった企画です。

では、これから“番組情報”っぽさを意識して、一気に振り返ります。

『幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!』

○“本編”・第19話「閑叟上洛」

文久二年の夏、佐賀を脱藩し京都にいた江藤新平は、大殿・鍋島直正(閑叟)が上洛する予定を知った。

公家・姉小路公知や長州藩・桂小五郎は京に残るよう勧めるが、江藤は佐賀に戻ることを決断する。

脱藩者の命がけの帰還は、京で調べた情報を少しでも鍋島直正に伝えておくためだった。

同じ頃、江藤らの師匠・枝吉神陽が流行病により世を去り、佐賀の志士たちには動揺が走る。

そんな中、大木喬任ら同志は、京にいた江藤からの報告書が藩庁に届くよう尽力を続けた。

鍋島直正は、その報告書に目を通すと、江藤の父・助右衛門に対して連れ戻しの命令を出す。

こうして福岡の街で、父・助右衛門に会うことができた、江藤新平は佐賀城下へと戻ってきた。

そして城下の屋敷で謹慎する江藤は、次々と送られる藩庁からの質問に延々と回答を返すのだった…

――大雑把にまとめると大体、こんな感じです。

登場人物名の直後に(○○ ○○)という風に俳優さんの名前が入ると、より雰囲気が近くなると思います。

先ほどの“番組情報”に続く、直前の記事では、大殿・鍋島直正が大里(現在の北九州市・門司)より、京に向かって、蒸気船で出航するという展開でした。

――まず手近な目標は、第19話の年内完結からです。

日本で最も“西洋”に近い存在だった…と言われる佐賀藩。その動向が、現代からは想像もできないほど注目されていたはずです。

そんな視点を大事に、書き進めたいと思います。

○参考記事

以下は、今までに書いている第19話の記事のリストです。

<場面①:京都(才気ある、佐賀の者)>

・第19話「閑叟上洛」①(ある佐賀浪士への苦情)

・第19話「閑叟上洛」②(入り組んだ、京の風向き)

・第19話「閑叟上洛」③(それは、剣の腕前なのか)

<場面②:佐賀(さらば、偉大な師匠)>

・第19話「閑叟上洛」④(誇りある、その仕事)

・第19話「閑叟上洛」⑤(ある忍者の“人事異動”)

・第19話「閑叟上洛」⑥(兄の語る言葉は)

・第19話「閑叟上洛」⑦(愛する者へ、最後の講義)

<場面③:京都⇔佐賀(帰藩への道のり)>

・第19話「閑叟上洛」⑧(“逃げるが勝ち”とも申すのに)

・第19話「閑叟上洛」⑨(想いが届けば、若返る…)

・第19話「閑叟上洛」⑩(友の待つ、佐賀への道)

・第19話「閑叟上洛」⑪(続・陽だまりの下で)

・第19話「閑叟上洛」⑫(新しき御代〔みよ〕に)

・第19話「閑叟上洛」⑬(東海道から流れる噂)

<場面④:佐賀・福岡(脱藩者、佐賀へ還る)>

・第19話「閑叟上洛」⑭(急ぐ理由と、動けぬ事情)

・第19話「閑叟上洛」⑮(藩境にて、つかまえて)

・第19話「閑叟上洛」⑯(福岡の志士も、諦めない)

<場面⑤:佐賀・江戸・門司(動乱の地への船出まで)>

・第19話「閑叟上洛」⑰(問いかけの向こう側)

・第19話「閑叟上洛」⑱(そがん訳の無かろうもん)

・第19話「閑叟上洛」⑲(“門司”からの船出まで)

今回は、話のまとまりを「場面」と表現しましたが、あらためて見ると、場面の中でも場所の転換が多いようです。今後の反省点にしようかと思います…

秋の佐賀城公園イベントの季節ですが、やっぱり今年も忙しくなり、帰ることはできないようです。

それぞれに障壁となる事情はあっても、状況に応じて、各自が為すべき分野で力を尽くした事績が、佐賀の先人には多く見られます。

…というわけで、佐賀になかなか帰れずとも、怠らずに進めていきたいです。

でも、2018年大河ドラマ『西郷どん』の江藤新平役・迫田孝也さんが今年の維新まつりのゲストらしく、明日(22日)の行列は見たかった…。

――さて、気を取り直して。

私もテレビ番組の確認によく利用するのが、「番組情報」という物語のあらすじや企画内容が読める画面です。

ドラマ等のテレビ欄での番組紹介のイメージと言えば、伝わりやすいかもしれません。

随分と“本編”を止めてしまったので、今回は、あたかも「番組情報」を読む感覚で、第19話のあらすじを振り返ろうと考えました。

――これも、一度は書いてみたかった企画です。

では、これから“番組情報”っぽさを意識して、一気に振り返ります。

『幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!』

○“本編”・第19話「閑叟上洛」

文久二年の夏、佐賀を脱藩し京都にいた江藤新平は、大殿・鍋島直正(閑叟)が上洛する予定を知った。

公家・姉小路公知や長州藩・桂小五郎は京に残るよう勧めるが、江藤は佐賀に戻ることを決断する。

脱藩者の命がけの帰還は、京で調べた情報を少しでも鍋島直正に伝えておくためだった。

同じ頃、江藤らの師匠・枝吉神陽が流行病により世を去り、佐賀の志士たちには動揺が走る。

そんな中、大木喬任ら同志は、京にいた江藤からの報告書が藩庁に届くよう尽力を続けた。

鍋島直正は、その報告書に目を通すと、江藤の父・助右衛門に対して連れ戻しの命令を出す。

こうして福岡の街で、父・助右衛門に会うことができた、江藤新平は佐賀城下へと戻ってきた。

そして城下の屋敷で謹慎する江藤は、次々と送られる藩庁からの質問に延々と回答を返すのだった…

――大雑把にまとめると大体、こんな感じです。

登場人物名の直後に(○○ ○○)という風に俳優さんの名前が入ると、より雰囲気が近くなると思います。

先ほどの“番組情報”に続く、直前の記事では、大殿・鍋島直正が大里(現在の北九州市・門司)より、京に向かって、蒸気船で出航するという展開でした。

――まず手近な目標は、第19話の年内完結からです。

日本で最も“西洋”に近い存在だった…と言われる佐賀藩。その動向が、現代からは想像もできないほど注目されていたはずです。

そんな視点を大事に、書き進めたいと思います。

○参考記事

以下は、今までに書いている第19話の記事のリストです。

<場面①:京都(才気ある、佐賀の者)>

・

・

・

<場面②:佐賀(さらば、偉大な師匠)>

・

・

・

・

<場面③:京都⇔佐賀(帰藩への道のり)>

・

・

・

・

・

・

<場面④:佐賀・福岡(脱藩者、佐賀へ還る)>

・

・

・

<場面⑤:佐賀・江戸・門司(動乱の地への船出まで)>

・

・

・

今回は、話のまとまりを「場面」と表現しましたが、あらためて見ると、場面の中でも場所の転換が多いようです。今後の反省点にしようかと思います…

2023年02月19日

「点と点をつなぐと、有田に届いた話」

こんばんは。

最近の“本編”は1862年(文久二年)のエピソードをもとに展開していますが、調べる中には様々な発見があります。

昔から佐賀の歴史を学ぶ方にはよく知られた内容も、つい数年前から関心を持った私には、新たな“発見”ということに。

例えば、前回記事で触れた内容。佐賀藩関係者が清国の上海に渡った時期の話。文久二年の春~初夏ぐらいです。

“本編”の第17話「佐賀脱藩」の話中だと、江藤新平が脱藩する直前期で、親友・中野方蔵が、江戸の獄中に斃れた事を知った頃です。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑲(残された2人)〕

――貿易事情の調査などを目的とした、上海への渡航。

幕府が派遣した船に佐賀藩士・中牟田倉之助と、長州藩士・高杉晋作が乗っていたことは前回記事にしました。

補足すると、薩摩藩士・五代友厚も同じ船(千歳丸)に乗っており、この三者の間には交流があったようです。

五代友厚と言えば、連続テレビ小説『あさが来た』と大河ドラマ『青天を衝け』では、ディーン・フジオカさんが好演し、話題となりました。

明治期には東の渋沢栄一、西の五代友厚と並び称された経済界の超大物。大隈重信の気性も良く知り、耳の痛い忠告をしてくれる友人だったようです。

〔参照(中盤):「あえて“欠点”を述べる男」〕

――佐賀藩の関係者では、こんな方々も乗船していました。

中牟田倉之助は佐賀藩、そして明治新政府の海軍で活躍した人物ですが、他にも佐賀商人たちと、小城生まれの画才のある少年が乗船しています。

まず、佐賀商人のうちの1人が、深川長右衛門。

名前には聞き覚えがあったのですが、1867年(慶応三年)のパリ万博に出展した時の、佐野常民が率いる佐賀藩メンバー5人のうちの1人です。

確認した資料には、陶磁器製造・販売の専門家として選出された人物として名が挙がっていました。

――その、深川長右衛門という人物は…

ある情報から聞くところ、ぼんやりと鈍そうな印象の外見の中に、繊細で俊敏な“商才”を秘めた人物だったそうです。

イメージを持って、文字に起こしてみると、なかなか魅力的な人物に思えます。今まではあまり、佐賀商人を描けておらず、チャンスをうかがうところです。

「不利な海外での陶磁器販売に、敢然と挑む佐賀商人の魂(スピリッツ)」を、少しでも書いてみたい…という気分でしょうか。

――そして、小城生まれの「画才のある少年」とは…

納富(のうとみ)介次郎、というお名前。上海渡航の時点では19歳だった、といいますが、乗船した中では最年少だったようです。

私の知識では「工芸教育で有名な人」ぐらいのイメージしかなかったのですが、幕末には鍋島直正の指令を受けて、海外情勢の調査に出ていたのですね。

一応、写真機は存在する時代ですが、現地の風景や器物を画像で記録するには、スケッチを使うのが、まだ圧倒的に便利なこの時代。

長州の高杉晋作も、この「佐賀が送り込んだ、画工の少年」を見て、佐賀藩が組織的に貿易事情を調査していることを察したようです。

――この、納富少年は、近代工芸教育の先駆者へと成長。

欧州に渡航の際に陶磁器の製造現場も経て、明治20年(1887年)に日本で最初の工芸とデザインを専門的に教育する学校の初代校長に就任します。

日本が誇る「工芸王国」・石川県。その中心の、加賀百万石のご城下として、知られる美術の街・金沢にある学校です(石川県立工業高等学校の前身)。

納富介次郎は、日本の伝統のものづくりと、西洋のデザイン思想を融合したカリキュラムを組んだと伝わります。

――もはや、佐賀というより“加賀”(石川県)の偉人?

少し調べてみると、出身地の佐賀県以上に、石川県など北陸地方の方々が、納富介次郎の功績をより深く理解しておられる印象も受けます。

しかし、日本におけるデザイン(図案)教育を普及させた納富先生の足跡は、各地に見られます。

西洋の工業化技術に、貿易面で後れを取らないよう、日本の美術工芸品の国際競争力を高める…という熱意があったという評論も見かけます。

ここには、幕末の上海で列強の侵出を体感し、明治期のヨーロッパでの製造現場を体験した納富ならではの危機感もあったと聞きます。

納富が創り出した、実践的なデザイン教育の思想は、学生たちを通じて継承され、日本の工芸を、近代的な産業とする基礎が固まっていたようです。

石川県を去った後にも、納富介次郎は、富山県の高岡、香川県の高松にも、それぞれの地域の特色を活かした工芸学校を創立。そして…

――佐賀県で、有田工業学校(現・有田工業高校の前身)の初代校長に。

「よし、あの納富少年が、とうとう佐賀に帰ってきたぞ!」

つい先ほどまで、納富介次郎先生について、ほとんど知識が無かった私ですが、あっという間に感情移入しています。

資料を幾つか見るだけで、すっかり佐賀県が生んだ「日本の工芸教育の父」の壮大な物語が頭に浮かんできました。

…幕末期、小城に生まれた絵が得意な少年。佐賀藩の命で海外の貿易事情などを調査する一団に加わり、幕府の船・千歳丸で上海に渡る。

――時代は明治へと進み、1873年のウィーン万博にも参加する。

欧州の工業の強さは感じても、日本の美意識に西洋の思想を取り入れれば対抗は可能だと考えた、納富青年は立派な先生に成長していく。

日本のものづくりと西洋のデザインを融合した、近代的な工芸教育を創る。

志の高い工芸教育には思惑どおり進まない事もあったか、石川県では教壇を去る展開になるも、残された学生たちが納富先生の思想を受け継いだという。

工芸の学校を創るたび、装飾だけでなく材料や実用性も学んでいく、そのデザイン思想は、富山県・香川県など各地で、若い学生たちに影響を与え…

故郷・佐賀県の陶磁器の街・有田では、工芸の学校を創設(分校からの昇格)する。こうして、納富先生の想いは、きっと現在の有田にもつながっている。

――おそらく“本編”では納富介次郎について、あまり多くを語れません。

ところが、調べると結構な感銘を受けて「書くなら“発見”の喜びがある今だ!」と思って、さっそく記事にしてみました。

以前、甲子園の高校野球大会に有田工業高校が出場した際に、選手の出身中学を見て、気付いたことがあります。

〔参照(前半):「有工の“明るさ”が…」〕

地元・有田町、近隣の伊万里市、武雄市、長崎県の波佐見町など…有田工に学生が集まる地域。

かつて陶磁器が伊万里港から出荷された時期に、肥前の磁器が集まる範囲と、大体重なると思うのですね。個人的には、こういうところが面白いです。

――まだ、第19話も下書きを始めたところで、

その次の第20話ぐらいになるかと思いますが、日本の近代工芸教育を創めた納富介次郎の姿もどこかで描ければ…と考えています。

最近の“本編”は1862年(文久二年)のエピソードをもとに展開していますが、調べる中には様々な発見があります。

昔から佐賀の歴史を学ぶ方にはよく知られた内容も、つい数年前から関心を持った私には、新たな“発見”ということに。

例えば、前回記事で触れた内容。佐賀藩関係者が清国の上海に渡った時期の話。文久二年の春~初夏ぐらいです。

“本編”の第17話「佐賀脱藩」の話中だと、江藤新平が脱藩する直前期で、親友・中野方蔵が、江戸の獄中に斃れた事を知った頃です。

〔参照:

――貿易事情の調査などを目的とした、上海への渡航。

幕府が派遣した船に佐賀藩士・中牟田倉之助と、長州藩士・高杉晋作が乗っていたことは前回記事にしました。

補足すると、薩摩藩士・五代友厚も同じ船(千歳丸)に乗っており、この三者の間には交流があったようです。

五代友厚と言えば、連続テレビ小説『あさが来た』と大河ドラマ『青天を衝け』では、ディーン・フジオカさんが好演し、話題となりました。

明治期には東の渋沢栄一、西の五代友厚と並び称された経済界の超大物。大隈重信の気性も良く知り、耳の痛い忠告をしてくれる友人だったようです。

〔参照(中盤):

――佐賀藩の関係者では、こんな方々も乗船していました。

中牟田倉之助は佐賀藩、そして明治新政府の海軍で活躍した人物ですが、他にも佐賀商人たちと、小城生まれの画才のある少年が乗船しています。

まず、佐賀商人のうちの1人が、深川長右衛門。

名前には聞き覚えがあったのですが、1867年(慶応三年)のパリ万博に出展した時の、佐野常民が率いる佐賀藩メンバー5人のうちの1人です。

確認した資料には、陶磁器製造・販売の専門家として選出された人物として名が挙がっていました。

――その、深川長右衛門という人物は…

ある情報から聞くところ、ぼんやりと鈍そうな印象の外見の中に、繊細で俊敏な“商才”を秘めた人物だったそうです。

イメージを持って、文字に起こしてみると、なかなか魅力的な人物に思えます。今まではあまり、佐賀商人を描けておらず、チャンスをうかがうところです。

「不利な海外での陶磁器販売に、敢然と挑む佐賀商人の魂(スピリッツ)」を、少しでも書いてみたい…という気分でしょうか。

――そして、小城生まれの「画才のある少年」とは…

納富(のうとみ)介次郎、というお名前。上海渡航の時点では19歳だった、といいますが、乗船した中では最年少だったようです。

私の知識では「工芸教育で有名な人」ぐらいのイメージしかなかったのですが、幕末には鍋島直正の指令を受けて、海外情勢の調査に出ていたのですね。

一応、写真機は存在する時代ですが、現地の風景や器物を画像で記録するには、スケッチを使うのが、まだ圧倒的に便利なこの時代。

長州の高杉晋作も、この「佐賀が送り込んだ、画工の少年」を見て、佐賀藩が組織的に貿易事情を調査していることを察したようです。

――この、納富少年は、近代工芸教育の先駆者へと成長。

欧州に渡航の際に陶磁器の製造現場も経て、明治20年(1887年)に日本で最初の工芸とデザインを専門的に教育する学校の初代校長に就任します。

日本が誇る「工芸王国」・石川県。その中心の、加賀百万石のご城下として、知られる美術の街・金沢にある学校です(石川県立工業高等学校の前身)。

納富介次郎は、日本の伝統のものづくりと、西洋のデザイン思想を融合したカリキュラムを組んだと伝わります。

――もはや、佐賀というより“加賀”(石川県)の偉人?

少し調べてみると、出身地の佐賀県以上に、石川県など北陸地方の方々が、納富介次郎の功績をより深く理解しておられる印象も受けます。

しかし、日本におけるデザイン(図案)教育を普及させた納富先生の足跡は、各地に見られます。

西洋の工業化技術に、貿易面で後れを取らないよう、日本の美術工芸品の国際競争力を高める…という熱意があったという評論も見かけます。

ここには、幕末の上海で列強の侵出を体感し、明治期のヨーロッパでの製造現場を体験した納富ならではの危機感もあったと聞きます。

納富が創り出した、実践的なデザイン教育の思想は、学生たちを通じて継承され、日本の工芸を、近代的な産業とする基礎が固まっていたようです。

石川県を去った後にも、納富介次郎は、富山県の高岡、香川県の高松にも、それぞれの地域の特色を活かした工芸学校を創立。そして…

――佐賀県で、有田工業学校(現・有田工業高校の前身)の初代校長に。

「よし、あの納富少年が、とうとう佐賀に帰ってきたぞ!」

つい先ほどまで、納富介次郎先生について、ほとんど知識が無かった私ですが、あっという間に感情移入しています。

資料を幾つか見るだけで、すっかり佐賀県が生んだ「日本の工芸教育の父」の壮大な物語が頭に浮かんできました。

…幕末期、小城に生まれた絵が得意な少年。佐賀藩の命で海外の貿易事情などを調査する一団に加わり、幕府の船・千歳丸で上海に渡る。

――時代は明治へと進み、1873年のウィーン万博にも参加する。

欧州の工業の強さは感じても、日本の美意識に西洋の思想を取り入れれば対抗は可能だと考えた、納富青年は立派な先生に成長していく。

日本のものづくりと西洋のデザインを融合した、近代的な工芸教育を創る。

志の高い工芸教育には思惑どおり進まない事もあったか、石川県では教壇を去る展開になるも、残された学生たちが納富先生の思想を受け継いだという。

工芸の学校を創るたび、装飾だけでなく材料や実用性も学んでいく、そのデザイン思想は、富山県・香川県など各地で、若い学生たちに影響を与え…

故郷・佐賀県の陶磁器の街・有田では、工芸の学校を創設(分校からの昇格)する。こうして、納富先生の想いは、きっと現在の有田にもつながっている。

――おそらく“本編”では納富介次郎について、あまり多くを語れません。

ところが、調べると結構な感銘を受けて「書くなら“発見”の喜びがある今だ!」と思って、さっそく記事にしてみました。

以前、甲子園の高校野球大会に有田工業高校が出場した際に、選手の出身中学を見て、気付いたことがあります。

〔参照(前半):

地元・有田町、近隣の伊万里市、武雄市、長崎県の波佐見町など…有田工に学生が集まる地域。

かつて陶磁器が伊万里港から出荷された時期に、肥前の磁器が集まる範囲と、大体重なると思うのですね。個人的には、こういうところが面白いです。

――まだ、第19話も下書きを始めたところで、

その次の第20話ぐらいになるかと思いますが、日本の近代工芸教育を創めた納富介次郎の姿もどこかで描ければ…と考えています。

2023年02月13日

「ある東洋の“迷宮”にて」

こんばんは。

前回、なぜだか、佐賀の紅茶と対話する「幻想奇譚(?)」を書いてみました。

なお、伊万里紅茶の個人的な感想は「紅茶なのに、とてもご飯と合う」です。

当ブログは寄り道が非常に多くて、佐賀に帰藩すれば「賢人たちの銅像」の声を聞き、郷里から離れた日常でも「佐賀の特産品」との“会話”まで登場します。

〔参照(後半):「望郷の剣6」〕

このように、お読みいただいている皆様が困惑するような寄り道を重ねながらも、全てのアクセス数は、もうじき6万に届こうという状況です。

――ひたすらに、佐賀藩が近代化を目指す第1部は…

「大河ドラマ」っぽく書きやすかったのですが、各地の雄藩や志士たちの思惑が交錯する第2部は、調べ物の範囲も拡大して、なかなか書きづらいです。

この辺りが実際に「幕末佐賀藩の大河ドラマ」で描かれる場合、あまり京都の政局に関わっていないので、難所の1つになるのでは…と実感しています。

話としてのまとまりには欠けても、幕末期の佐賀藩(とその周辺の九州北部)をどう語るかを試行錯誤していきたい…という想いを持っています。

――そして、1862年(文久二年)頃の佐賀藩では、

開国による状況変化を受けて、貿易部門・代品方の活動を強化し、陶磁器の販売戦略を練ったようです。

輸出品として、海外に日本文化を強く印象づけてきた“古伊万里”。

幕末期にも、佐賀藩はあらためて磁器の販路開拓に努めており、大坂(大阪)での金融(両替)の拠点も整備した…という話もあるようです。

そんな業務多忙の折、代品方から“脱藩”した下級役人がいたはずで、その名が江藤新平…ということになります。

〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」⑭(拓〔ひら〕け、代品方)〕

また、佐賀藩は日本国内での展開に留まらず、清国の上海(シャンハイ)でも市場調査をする動きを見せていました。

――文久二年。幕府の船に同乗し、佐賀藩の関係者も上海に渡る。

その1人が、中牟田倉之助。長崎で海軍伝習を受けており、航海に関わる測量、設計などに、とても熱心な理系人材という武士。

〔参照(後半):第12話「海軍伝習」⑨-2(悔しかごたぁ・後編)〕

あとは小城生まれで、優れた画才を持つ少年1人と、勘定に長じた佐賀商人が2人…ここも語りたいのですが、今回は中牟田の話に集中します。

当時の武士には、人気がなかった印象の算術(数学)が得意だったようです。

〔参照(中盤):第12話「海軍伝習」⑥(数学の子)〕

ロシア船が対馬に現れた時には、中牟田も佐賀藩の蒸気船・電流丸の乗員として、伊万里を拠点に警戒にあたったようです。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑱(蒸気船の集まる海域)〕

そして、上海での現地調査は、ある長州藩士と行動したそうです。その人物が、同じ幕府の船に乗っていた、高杉晋作。

のちに奇兵隊を率いて、倒幕派が長州藩の主導権を取ることに貢献したことで良く知られる有名な志士。

――その高杉は、いつも中牟田と一緒にいたらしく

イギリスをはじめ欧州の国々が幅を利かせていた、当時の上海での情報収集にあたったといいます。

のちに明治新政府の海軍で活躍する中牟田倉之助。佐賀藩士らしく技術の習得には熱心だが、分析的で冷静な人物というイメージがあります。

高杉も「中牟田英語を解す。」と語ったようで、中牟田は欧米人への調査には学んでいた外国語を用いたそうです。

西洋の学問と、近代の技術を追求する…佐賀藩らしい人物だと感じます。

※九州と山口をつなぐ関門橋

――その一方で、長州藩士・高杉は、

藩のお金で豪遊しながら、実は情報を集めていたりと規格外の行動をする人物。漢学が得意で、上海では筆談でコミュニケーションを取ったそうです。

まるで東洋の魔都と化した、上海の混沌とした路地。「あれもこれも知りたい」と、勉強熱心な中牟田と、破天荒な高杉の2人が何かを求めて彷徨う…

史実と思われる話にも、興味深いエピソードが多いのですが、どうやって話をつなげていこうかと思案中です。次の次(第20話)あたりで書きたい話です。

前回、なぜだか、佐賀の紅茶と対話する「幻想奇譚(?)」を書いてみました。

なお、伊万里紅茶の個人的な感想は「紅茶なのに、とてもご飯と合う」です。

当ブログは寄り道が非常に多くて、佐賀に帰藩すれば「賢人たちの銅像」の声を聞き、郷里から離れた日常でも「佐賀の特産品」との“会話”まで登場します。

〔参照(後半):

このように、お読みいただいている皆様が困惑するような寄り道を重ねながらも、全てのアクセス数は、もうじき6万に届こうという状況です。

――ひたすらに、佐賀藩が近代化を目指す第1部は…

「大河ドラマ」っぽく書きやすかったのですが、各地の雄藩や志士たちの思惑が交錯する第2部は、調べ物の範囲も拡大して、なかなか書きづらいです。

この辺りが実際に「幕末佐賀藩の大河ドラマ」で描かれる場合、あまり京都の政局に関わっていないので、難所の1つになるのでは…と実感しています。

話としてのまとまりには欠けても、幕末期の佐賀藩(とその周辺の九州北部)をどう語るかを試行錯誤していきたい…という想いを持っています。

――そして、1862年(文久二年)頃の佐賀藩では、

開国による状況変化を受けて、貿易部門・代品方の活動を強化し、陶磁器の販売戦略を練ったようです。

輸出品として、海外に日本文化を強く印象づけてきた“古伊万里”。

幕末期にも、佐賀藩はあらためて磁器の販路開拓に努めており、大坂(大阪)での金融(両替)の拠点も整備した…という話もあるようです。

そんな業務多忙の折、代品方から“脱藩”した下級役人がいたはずで、その名が江藤新平…ということになります。

〔参照(中盤):

また、佐賀藩は日本国内での展開に留まらず、清国の上海(シャンハイ)でも市場調査をする動きを見せていました。

――文久二年。幕府の船に同乗し、佐賀藩の関係者も上海に渡る。

その1人が、中牟田倉之助。長崎で海軍伝習を受けており、航海に関わる測量、設計などに、とても熱心な理系人材という武士。

〔参照(後半):

あとは小城生まれで、優れた画才を持つ少年1人と、勘定に長じた佐賀商人が2人…ここも語りたいのですが、今回は中牟田の話に集中します。

当時の武士には、人気がなかった印象の算術(数学)が得意だったようです。

〔参照(中盤):

ロシア船が対馬に現れた時には、中牟田も佐賀藩の蒸気船・電流丸の乗員として、伊万里を拠点に警戒にあたったようです。

〔参照:

そして、上海での現地調査は、ある長州藩士と行動したそうです。その人物が、同じ幕府の船に乗っていた、高杉晋作。

のちに奇兵隊を率いて、倒幕派が長州藩の主導権を取ることに貢献したことで良く知られる有名な志士。

――その高杉は、いつも中牟田と一緒にいたらしく

イギリスをはじめ欧州の国々が幅を利かせていた、当時の上海での情報収集にあたったといいます。

のちに明治新政府の海軍で活躍する中牟田倉之助。佐賀藩士らしく技術の習得には熱心だが、分析的で冷静な人物というイメージがあります。

高杉も「中牟田英語を解す。」と語ったようで、中牟田は欧米人への調査には学んでいた外国語を用いたそうです。

西洋の学問と、近代の技術を追求する…佐賀藩らしい人物だと感じます。

※九州と山口をつなぐ関門橋

――その一方で、長州藩士・高杉は、

藩のお金で豪遊しながら、実は情報を集めていたりと規格外の行動をする人物。漢学が得意で、上海では筆談でコミュニケーションを取ったそうです。

まるで東洋の魔都と化した、上海の混沌とした路地。「あれもこれも知りたい」と、勉強熱心な中牟田と、破天荒な高杉の2人が何かを求めて彷徨う…

史実と思われる話にも、興味深いエピソードが多いのですが、どうやって話をつなげていこうかと思案中です。次の次(第20話)あたりで書きたい話です。

2022年11月23日

「時代のうねりの中で」

こんばんは。今年も11月下旬。開催中のワールドカップ2022では、日本代表の初戦もキックオフ直前…という状況ですが、いつもの内容を綴っていきます。

ここ2回ほど、私の見たい“幕末佐賀藩の大河ドラマ”のイメージの現在地点を語ってきました。

年内には、この“本編”の第18話「京都見聞」を完結させたい!というのは、目標としてお聞きください。今のペースだと年越しにはなってしまいそうです。

――日本史としても、大きな転換期。

「太平の世」と語られた、徳川幕藩体制の時代が、大きな動揺を迎えた時期。1860年(安政七年・万延元年)から“本編”も、第2部として展開しています。

その切り替わりの出来事を、同年三月の“桜田門外の変”に設定しました。

佐賀藩の大河ドラマのイメージなのですが、その立ち位置の変化には、当時の幕府大老・井伊直弼の非業の最期が関わっています。

――第1部の終わり、第15話「江戸動乱」(1860年頃)。

時代の趨勢を見て、日米修好通商条約の締結を容認。また、先代将軍と関係の近い、紀州(和歌山)藩主の徳川慶福(のち家茂)を将軍に擁立します。

開国の責任を背負った井伊直弼。幕府の権威を維持しつつ、世界に向けて港を開き、周囲に列強がひしめく難局を突破しようと試みました。

○日本史的な見どころ

「桜田門外の変」

実は、居合の達人だった井伊直弼。襲撃した浪士からの一発の銃弾が貫通して行動不能となり、おそらくは抜刀もできないまま討ち取られたようです。

本編では、井伊がアメリカに派遣し、西洋の近代を学ぶ機会を与えた“世界を廻った者”たちに、希望をつなぎながら落命しました。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑮(雪の舞う三月)〕

○“佐賀県”的な見どころ

「鍋島直正と親しい」

井伊直弼は事件の1か月ほど前に、江戸の佐賀藩邸も訪れています。ちなみに大老が、外様大名の屋敷に行くのは、きわめて異例の事だと聞きます。

“武備開国”を目指し、「通商で富を得て、無法な異国だけを打ち払う…」この認識が共有できる“同志”だったようです。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑭(“赤鬼”が背負うもの)〕

――第2部の始まり、第16話「攘夷沸騰」(1861年頃)。

幕府は赤鬼と恐れられ、豪腕で知られた大老・井伊直弼を失い、混乱します。

しかし井伊は幕府旗本の中から、ある開明的な人物を見い出し、条約の批准のためにアメリカに派遣していました。

徳川の時代に西洋式造船所などを具体化し、後世には“明治近代化の父”の1人とも評される、小栗忠順(上野介)です。

○日本史的な見どころ

「ポサドニック号事件(対馬事件)」

船体修理を名目に、現・長崎県の対馬に停泊して居座ったロシア軍艦。幕府の外国奉行・小栗忠順は現地入りして、退去を求めます。

幕府はイギリスからの圧力も借りて、そのポサドニック号を撤退させますが、小栗は列強との力の差に悔しさを噛みしめます。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑲(強くなりたいものだ)〕

○“佐賀県”的な見どころ

「対馬藩士も頑張る」

佐賀藩士・佐野常民(栄寿)は幕府から預かった軍艦(観光丸)の船長として、対馬に同行。佐賀藩の蒸気軍艦(電流丸)も周辺海域の警戒にあたります。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑱(蒸気船の集まる海域)〕

危機にあった対馬藩の田代領(現・鳥栖市東部、基山町)の対馬藩士たちは一戦交える覚悟で対馬本島に来て、守りを固め、抵抗を繰り広げたようです。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑳(基山の誇り、田代の想い)〕

――そして直前の、第17話「佐賀脱藩」(1862年頃)。

白昼に大老が襲撃され、外国船は離島に居座る…“内憂外患”の徳川政権。朝廷に近づく、公武合体により幕府の権威の回復をはかる策を進めます。

孝明天皇の妹・和宮を、第14代将軍・徳川家茂に降嫁する計画が進みます。これは、幕府にとって起死回生の一手でした。

○日本史的な見どころ

「坂下門外の変」

皇女・和宮の“奪還”などを唱える浪士の、公武合体を進めた老中・安藤信正への襲撃事件。安藤老中は退避に成功するも、武士らしくないと批判が集中。

〔参照(前半):第17話「佐賀脱藩」⑰(救おうとする者たち)〕

江藤新平の親友・中野方蔵は、事件への関与を疑われ、獄中で帰らぬ人に。この出来事は佐賀を脱藩した、江藤の動機になったと言われます。

〔参照(前半):第17話「佐賀脱藩」⑯(つながりは諸刃の剣)〕

○“佐賀県”的な見どころ

「小笠原長行の視線」

唐津藩(現・唐津市周辺)の藩主名代(代理)だった、小笠原長行は老中格として若き将軍・家茂を支えることに。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑤(若き“将軍”への視線)〕

徳川家茂は心優しい人物だったようで、妻・和宮とも真っ直ぐな愛を育みます。

若い徳川家茂を影から見守る小笠原長行。何だか、“保護者目線”です。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑬(籠鳥は、雲を恋う)〕

――では、第18話「京都見聞」の後半に戻ろうと思います。

「桜田門外の変」で大老・井伊直弼が亡くなったことで、佐賀藩・鍋島直正と幕府中枢とのつながりが弱まり、独自路線を取り始めました。(1860年)

「ポサドニック号事件」では、近隣の対馬藩が危機にさらされ、列強の野心をより身近に感じることになりました。(1861年)

「坂下門外の変」で幕府の混迷は深まり、伝統的な権威がある朝廷の存在感は増し、各地の雄藩はこぞって朝廷に接近を図っています。(1862年)

――各藩が京を目指す“上洛競争”の中、

慎重な姿勢を続ける佐賀藩。この時期の京の都には、すごく目立つ動きをした佐賀からの脱藩者が居ました。その名は、江藤新平。

概ね以上のような、時代背景の解釈で進めています。1862年(文久二年)夏。京都を主な舞台として、本編を再開したいと思います。

ここ2回ほど、私の見たい“幕末佐賀藩の大河ドラマ”のイメージの現在地点を語ってきました。

年内には、この“本編”の第18話「京都見聞」を完結させたい!というのは、目標としてお聞きください。今のペースだと年越しにはなってしまいそうです。

――日本史としても、大きな転換期。

「太平の世」と語られた、徳川幕藩体制の時代が、大きな動揺を迎えた時期。1860年(安政七年・万延元年)から“本編”も、第2部として展開しています。

その切り替わりの出来事を、同年三月の“桜田門外の変”に設定しました。

佐賀藩の大河ドラマのイメージなのですが、その立ち位置の変化には、当時の幕府大老・井伊直弼の非業の最期が関わっています。

――第1部の終わり、第15話「江戸動乱」(1860年頃)。

時代の趨勢を見て、日米修好通商条約の締結を容認。また、先代将軍と関係の近い、紀州(和歌山)藩主の徳川慶福(のち家茂)を将軍に擁立します。

開国の責任を背負った井伊直弼。幕府の権威を維持しつつ、世界に向けて港を開き、周囲に列強がひしめく難局を突破しようと試みました。

○日本史的な見どころ

「桜田門外の変」

実は、居合の達人だった井伊直弼。襲撃した浪士からの一発の銃弾が貫通して行動不能となり、おそらくは抜刀もできないまま討ち取られたようです。

本編では、井伊がアメリカに派遣し、西洋の近代を学ぶ機会を与えた“世界を廻った者”たちに、希望をつなぎながら落命しました。

〔参照:

○“佐賀県”的な見どころ

「鍋島直正と親しい」

井伊直弼は事件の1か月ほど前に、江戸の佐賀藩邸も訪れています。ちなみに大老が、外様大名の屋敷に行くのは、きわめて異例の事だと聞きます。

“武備開国”を目指し、「通商で富を得て、無法な異国だけを打ち払う…」この認識が共有できる“同志”だったようです。

〔参照(後半):

――第2部の始まり、第16話「攘夷沸騰」(1861年頃)。

幕府は赤鬼と恐れられ、豪腕で知られた大老・井伊直弼を失い、混乱します。

しかし井伊は幕府旗本の中から、ある開明的な人物を見い出し、条約の批准のためにアメリカに派遣していました。

徳川の時代に西洋式造船所などを具体化し、後世には“明治近代化の父”の1人とも評される、小栗忠順(上野介)です。

○日本史的な見どころ

「ポサドニック号事件(対馬事件)」

船体修理を名目に、現・長崎県の対馬に停泊して居座ったロシア軍艦。幕府の外国奉行・小栗忠順は現地入りして、退去を求めます。

幕府はイギリスからの圧力も借りて、そのポサドニック号を撤退させますが、小栗は列強との力の差に悔しさを噛みしめます。

〔参照:

○“佐賀県”的な見どころ

「対馬藩士も頑張る」

佐賀藩士・佐野常民(栄寿)は幕府から預かった軍艦(観光丸)の船長として、対馬に同行。佐賀藩の蒸気軍艦(電流丸)も周辺海域の警戒にあたります。

〔参照:

危機にあった対馬藩の田代領(現・鳥栖市東部、基山町)の対馬藩士たちは一戦交える覚悟で対馬本島に来て、守りを固め、抵抗を繰り広げたようです。

〔参照:

――そして直前の、第17話「佐賀脱藩」(1862年頃)。

白昼に大老が襲撃され、外国船は離島に居座る…“内憂外患”の徳川政権。朝廷に近づく、公武合体により幕府の権威の回復をはかる策を進めます。

孝明天皇の妹・和宮を、第14代将軍・徳川家茂に降嫁する計画が進みます。これは、幕府にとって起死回生の一手でした。

○日本史的な見どころ

「坂下門外の変」

皇女・和宮の“奪還”などを唱える浪士の、公武合体を進めた老中・安藤信正への襲撃事件。安藤老中は退避に成功するも、武士らしくないと批判が集中。

〔参照(前半):

江藤新平の親友・中野方蔵は、事件への関与を疑われ、獄中で帰らぬ人に。この出来事は佐賀を脱藩した、江藤の動機になったと言われます。

〔参照(前半):

○“佐賀県”的な見どころ

「小笠原長行の視線」

唐津藩(現・唐津市周辺)の藩主名代(代理)だった、小笠原長行は老中格として若き将軍・家茂を支えることに。

〔参照:

徳川家茂は心優しい人物だったようで、妻・和宮とも真っ直ぐな愛を育みます。

若い徳川家茂を影から見守る小笠原長行。何だか、“保護者目線”です。

〔参照:

――では、第18話「京都見聞」の後半に戻ろうと思います。

「桜田門外の変」で大老・井伊直弼が亡くなったことで、佐賀藩・鍋島直正と幕府中枢とのつながりが弱まり、独自路線を取り始めました。(1860年)

「ポサドニック号事件」では、近隣の対馬藩が危機にさらされ、列強の野心をより身近に感じることになりました。(1861年)

「坂下門外の変」で幕府の混迷は深まり、伝統的な権威がある朝廷の存在感は増し、各地の雄藩はこぞって朝廷に接近を図っています。(1862年)

――各藩が京を目指す“上洛競争”の中、

慎重な姿勢を続ける佐賀藩。この時期の京の都には、すごく目立つ動きをした佐賀からの脱藩者が居ました。その名は、江藤新平。

概ね以上のような、時代背景の解釈で進めています。1862年(文久二年)夏。京都を主な舞台として、本編を再開したいと思います。

2022年11月18日

「謎多き、小城の志士たち」

こんばんは。

“本編”の下書きをしながら、直近の展開を振り返る…私にとっては、一挙両得な企画を続けます。

さて、第2部の主人公に設定している江藤新平が、佐賀を脱藩して京の都で活動したのは、文久二年(1862年)の夏。

あえて他地域からの目線で語りますが、JR佐賀駅からは唐津線に乗り、3駅のところにある街が存在感を見せています。

――その街の名は、小城。

甘党には“シュガーロード”が通る佐賀の銘菓・小城羊羹で有名、辛党にとっては天山の名水が造り出す銘酒の里。

九州に留まらぬ勢いのアイスバー“ブラックモンブラン”の竹下製菓さん。地サイダーや“こどもびいる”の友桝飲料さん…など、特色のある企業も活躍。

すぐに思いつく“小城ブランド”を紹介してみました。ポジティブな良いイメージばかりが湧き出ることに驚きます。

――夏の祇園川にはホタルも舞い、涼しげな清水の滝も名所。

当地には江戸時代を通じて、佐賀藩の支藩の1つ・小城藩がありました。

『鎌倉殿の13人』でも登場した千葉常胤。もとは平氏である千葉一族から、小城の地に定着する肥前千葉氏が起こります。

江藤新平は、その肥前千葉氏に連なる家系の出身といわれ、小城とは深い関係にあります。

――剣を学ぶのも、小城で。

江藤は、当地にあった永田右源次の道場で、剣の腕を磨いたと言われます。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」②(小城の秘剣)〕

単に一地域の剣術道場と甘くみてはいけません。レベルの高さがうかがえる話があります。道場主のご子息には、明治期の剣道家・辻真平がいます。

明治期には、佐賀の警察や学校でも剣道を教えていたようですが、幕末期、真剣での斬り合いをくぐってきた志士たちも唸らせる腕前だったようです。

そして現代でも剣道部が「ヤー、トー」と演武を行う、“日本剣道形”。辻真平は、その基礎を作った主要な剣道家の1人として名を残すことに。

――話を幕末に戻して。頼れる先輩も、小城にあり。

江藤が通ったその道場で、兄弟子だったのが富岡敬明。明治期には熊本や山梨の地域行政で功績を残し、各地での知名度の方が高いかもしれません。

佐賀を脱藩した江藤が、京都から帰ってきた時に支援した人物で、脱藩する時にも手引きしていたという説もあります。

〔参照:第18話「京都見聞」④(湯呑みより茶が走る)〕

富岡敬明は、江藤だけでなく、佐賀城下の結社“義祭同盟”の他のメンバーとも関わりがあったようです。

――小城の視点から、新しい見え方があるかも…

本編・第18話「京都見聞」では、もう1人。小城の出身者が登場しました。

〔参照(後半):第18話「京都見聞」⑥(もう1人の脱藩者)〕

突然、京の都に現れて、江藤の手助けをした“祇園太郎”。本名は古賀利渉といったそうですが、この人物も“義祭同盟”とつながりがあったと言われます。

“義祭同盟”は、南北朝時代の朝廷の忠臣・楠木正成を祀りますから、尊王の志士にはピッタリの趣旨です。

――脱藩の志士・“祇園太郎”について。

小城支藩内で大庄屋を務めていましたが、江藤より先に佐賀を脱藩します。

上方(京・大坂)での尊王攘夷の活動を目指したか、訪ねたのは播磨(兵庫)。ここで、河野鉄兜という儒学者の門を叩きます。

日米修好通商条約が締結された安政五年(1858年)。本格的な開国の時期を迎えて、攘夷論も活発となっていた時期でした。

――訪ねた先の、播磨の河野鉄兜という人物も…

“義祭同盟”の主宰者・枝吉神陽と交流があったとする情報を見かけました。

この情報を見た時に、少しゾクゾクしました。実のところ「すべてが、枝吉神陽の掌の上で動いていたのでは…」という想像をしたからです。

なお、“本編”では江藤が語らずとも、師匠の神陽先生は脱藩の全容を見通すような描写にしています。

〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」㉑(郷里を背に)〕

――安政年間から、上方で活動した“祇園太郎”は…

江藤の脱藩前後にも、長州藩の人物や公家たちとも人脈があった様子です。

なお京の都で、江藤の手助けをする筋書きは、資料で得られた情報ではないので、“創作”ということになります。

一方で、江藤に、いかに才覚があっても、京の都を知る誰かの協力はあったのでは…という推測をするところがあります。

謎多き小城の志士・“祇園太郎”の登場を、ここに設定した理由です。

〔参照:第18話「京都見聞」⑩(小城の風が、都に吹いた)〕

――当てもなく、見知らぬ大都会に出た時に、

目的を理解してくれる同郷の人が、案内に出てくれると心強いのでは…という気持ちで演出しました。

江藤新平を“超人”として描けていない傾向はありますが、それが書いていて面白いところでもあります。

佐賀脱藩の“伝説”をサポートした、小城の志士たち。私の描く物語では、これからも活躍する場面がありそうです。

“本編”の下書きをしながら、直近の展開を振り返る…私にとっては、一挙両得な企画を続けます。

さて、第2部の主人公に設定している江藤新平が、佐賀を脱藩して京の都で活動したのは、文久二年(1862年)の夏。

あえて他地域からの目線で語りますが、JR佐賀駅からは唐津線に乗り、3駅のところにある街が存在感を見せています。

――その街の名は、小城。

甘党には“シュガーロード”が通る佐賀の銘菓・小城羊羹で有名、辛党にとっては天山の名水が造り出す銘酒の里。

九州に留まらぬ勢いのアイスバー“ブラックモンブラン”の竹下製菓さん。地サイダーや“こどもびいる”の友桝飲料さん…など、特色のある企業も活躍。

すぐに思いつく“小城ブランド”を紹介してみました。ポジティブな良いイメージばかりが湧き出ることに驚きます。

――夏の祇園川にはホタルも舞い、涼しげな清水の滝も名所。

当地には江戸時代を通じて、佐賀藩の支藩の1つ・小城藩がありました。

『鎌倉殿の13人』でも登場した千葉常胤。もとは平氏である千葉一族から、小城の地に定着する肥前千葉氏が起こります。

江藤新平は、その肥前千葉氏に連なる家系の出身といわれ、小城とは深い関係にあります。

――剣を学ぶのも、小城で。

江藤は、当地にあった永田右源次の道場で、剣の腕を磨いたと言われます。

〔参照:

単に一地域の剣術道場と甘くみてはいけません。レベルの高さがうかがえる話があります。道場主のご子息には、明治期の剣道家・辻真平がいます。

明治期には、佐賀の警察や学校でも剣道を教えていたようですが、幕末期、真剣での斬り合いをくぐってきた志士たちも唸らせる腕前だったようです。

そして現代でも剣道部が「ヤー、トー」と演武を行う、“日本剣道形”。辻真平は、その基礎を作った主要な剣道家の1人として名を残すことに。

――話を幕末に戻して。頼れる先輩も、小城にあり。

江藤が通ったその道場で、兄弟子だったのが富岡敬明。明治期には熊本や山梨の地域行政で功績を残し、各地での知名度の方が高いかもしれません。

佐賀を脱藩した江藤が、京都から帰ってきた時に支援した人物で、脱藩する時にも手引きしていたという説もあります。

〔参照:

富岡敬明は、江藤だけでなく、佐賀城下の結社“義祭同盟”の他のメンバーとも関わりがあったようです。

――小城の視点から、新しい見え方があるかも…

本編・第18話「京都見聞」では、もう1人。小城の出身者が登場しました。

〔参照(後半):

突然、京の都に現れて、江藤の手助けをした“祇園太郎”。本名は古賀利渉といったそうですが、この人物も“義祭同盟”とつながりがあったと言われます。

“義祭同盟”は、南北朝時代の朝廷の忠臣・楠木正成を祀りますから、尊王の志士にはピッタリの趣旨です。

――脱藩の志士・“祇園太郎”について。

小城支藩内で大庄屋を務めていましたが、江藤より先に佐賀を脱藩します。

上方(京・大坂)での尊王攘夷の活動を目指したか、訪ねたのは播磨(兵庫)。ここで、河野鉄兜という儒学者の門を叩きます。

日米修好通商条約が締結された安政五年(1858年)。本格的な開国の時期を迎えて、攘夷論も活発となっていた時期でした。

――訪ねた先の、播磨の河野鉄兜という人物も…

“義祭同盟”の主宰者・枝吉神陽と交流があったとする情報を見かけました。

この情報を見た時に、少しゾクゾクしました。実のところ「すべてが、枝吉神陽の掌の上で動いていたのでは…」という想像をしたからです。

なお、“本編”では江藤が語らずとも、師匠の神陽先生は脱藩の全容を見通すような描写にしています。

〔参照(中盤):

――安政年間から、上方で活動した“祇園太郎”は…

江藤の脱藩前後にも、長州藩の人物や公家たちとも人脈があった様子です。

なお京の都で、江藤の手助けをする筋書きは、資料で得られた情報ではないので、“創作”ということになります。

一方で、江藤に、いかに才覚があっても、京の都を知る誰かの協力はあったのでは…という推測をするところがあります。

謎多き小城の志士・“祇園太郎”の登場を、ここに設定した理由です。

〔参照:

――当てもなく、見知らぬ大都会に出た時に、

目的を理解してくれる同郷の人が、案内に出てくれると心強いのでは…という気持ちで演出しました。

江藤新平を“超人”として描けていない傾向はありますが、それが書いていて面白いところでもあります。

佐賀脱藩の“伝説”をサポートした、小城の志士たち。私の描く物語では、これからも活躍する場面がありそうです。

2022年11月14日

「160年前の“伝説”」

こんばんは。

“連続ブログ小説”というタイトルで綴りました、第2作目『聖地の剣』。

一言にすると、現代の佐賀城下の一角を中心として、ある佐賀県の出身者が狭い範囲を回るだけ…という展開でした。

それでも私にとっては、短い時間でも当ブログにとっての“聖地”を巡ることができて、すごく得るものが多かったと思います。

――実際のところを言えば…

以前の私は佐賀城を見て、そこまでの感銘を受けることはありませんでした。

本丸御殿を再現した歴史館ができた効果もあると思いますが、「人も変われば変わるもの…」というところでしょうか。

そのシリーズで時間を稼ぐ間に“本編”も書いてみたのですが、わずか3回分の下書きのストックが出来たのみという状況です。

なお本編の”現在地”は、文久二年(1862年)の京の都・長州藩邸です。

〔参照:第18話「京都見聞」⑫(江藤、“長州”と出会う)〕

――今(2022年)から、160年前の佐賀。

ある佐賀の下級武士が、藩境を越えて、福岡へと抜けていきました。その名は言うまでもなく、江藤新平。

〔参照:第18話「京都見聞」①(新平、東へ)〕

佐賀の七賢人の1人として知られ、熱烈なファンも結構多いと聞くので、実は当初から描写に気を遣うところも。

私としても、なるべく歴史上の大筋を外さずに、己が信じた正義を貫こうと苦闘する“ヒーロー”として書きたい感覚があります。

“超”が付くほど理屈っぽいけども、誰もがお手上げの問題を解決し、本当に困っている人々には優しい…そんな印象です。

――これから、京の都での活躍も描きたい。

江藤という人物を語るとき、最期が悲劇に終わり、衝撃的に過ぎることが無視できず、暗い影を落としています。

しかし、幕末期での秘められた熱い志と、明治新時代での隠された活躍が、私はまとめて見たいのです。やはり願わくば「大河ドラマ」で、と考えます。

その格好良さが、なかなか映像化されないので、勝手に江藤が主役の作品をイメージして、”本編”第2部の第18話「京都見聞」を書いています。

〔参照:第18話「京都見聞」⑪(佐賀より来たる者なり)〕

昔の私も持っていた教科書通りの「”士族反乱”の首謀者」という、古い語り方を覆してみたい。

――こう考えると、ちょっとワクワクしてきます。

但し、私の能力はといえば、『聖地の剣』で繰り返したように「日常の難事でも四苦八苦するレベル」です。

国家的難題を次々と解決する、日本史上でも稀有な才覚を持った江藤新平を描くのには躊躇があります。

けれども、私程度の人間でも描けるならば、才能のある方は、もっと格好良い江藤の姿を書けるはずなので、それにも期待します。

――大作家・司馬遼太郎先生の『歳月』は読みたいのですが…

江藤新平が主役の作品としては、おそらく最も有名だと思います。但し、先に読むと自分では描けなくなりそうで、まだ同作を読むのは控えています。

とりあえず「目指せ、映像化」と思いながら書き進めますが、当分、下書き期間が続きそうなので、暖かく見守っていただければ幸いです。

“連続ブログ小説”というタイトルで綴りました、第2作目『聖地の剣』。

一言にすると、現代の佐賀城下の一角を中心として、ある佐賀県の出身者が狭い範囲を回るだけ…という展開でした。

それでも私にとっては、短い時間でも当ブログにとっての“聖地”を巡ることができて、すごく得るものが多かったと思います。

――実際のところを言えば…

以前の私は佐賀城を見て、そこまでの感銘を受けることはありませんでした。

本丸御殿を再現した歴史館ができた効果もあると思いますが、「人も変われば変わるもの…」というところでしょうか。

そのシリーズで時間を稼ぐ間に“本編”も書いてみたのですが、わずか3回分の下書きのストックが出来たのみという状況です。

なお本編の”現在地”は、文久二年(1862年)の京の都・長州藩邸です。

〔参照:

――今(2022年)から、160年前の佐賀。

ある佐賀の下級武士が、藩境を越えて、福岡へと抜けていきました。その名は言うまでもなく、江藤新平。

〔参照:

佐賀の七賢人の1人として知られ、熱烈なファンも結構多いと聞くので、実は当初から描写に気を遣うところも。

私としても、なるべく歴史上の大筋を外さずに、己が信じた正義を貫こうと苦闘する“ヒーロー”として書きたい感覚があります。

“超”が付くほど理屈っぽいけども、誰もがお手上げの問題を解決し、本当に困っている人々には優しい…そんな印象です。

――これから、京の都での活躍も描きたい。

江藤という人物を語るとき、最期が悲劇に終わり、衝撃的に過ぎることが無視できず、暗い影を落としています。

しかし、幕末期での秘められた熱い志と、明治新時代での隠された活躍が、私はまとめて見たいのです。やはり願わくば「大河ドラマ」で、と考えます。

その格好良さが、なかなか映像化されないので、勝手に江藤が主役の作品をイメージして、”本編”第2部の第18話「京都見聞」を書いています。

〔参照:

昔の私も持っていた教科書通りの「”士族反乱”の首謀者」という、古い語り方を覆してみたい。

――こう考えると、ちょっとワクワクしてきます。

但し、私の能力はといえば、『聖地の剣』で繰り返したように「日常の難事でも四苦八苦するレベル」です。

国家的難題を次々と解決する、日本史上でも稀有な才覚を持った江藤新平を描くのには躊躇があります。

けれども、私程度の人間でも描けるならば、才能のある方は、もっと格好良い江藤の姿を書けるはずなので、それにも期待します。

――大作家・司馬遼太郎先生の『歳月』は読みたいのですが…

江藤新平が主役の作品としては、おそらく最も有名だと思います。但し、先に読むと自分では描けなくなりそうで、まだ同作を読むのは控えています。

とりあえず「目指せ、映像化」と思いながら書き進めますが、当分、下書き期間が続きそうなので、暖かく見守っていただければ幸いです。

2022年07月11日

「特別企画・長州藩の総集編」

こんばんは。

先週、金曜の白昼に飛び込んできた、衝撃の一報。

「本当に令和の日本で起きた事なのか」と、現実と思えない感覚を持ちました。元首相が凶弾に倒れる…という、まるで歴史の教科書を見ているような事件。

長い間、“総理”である事が当たり前で、ずっとテレビ等でお見かけしてきた人が、このような展開でいなくなってしまうなんて。

衝撃を受け過ぎた私は「強い郷土愛を持ち、地域の先人たちを想い、頑張ってきた人物が、志半ばで世を去った」のだと…思考の整理を図る事にします。

――安部元首相は、山口県が“地元”なので。

幕末の長州藩に、強い愛を感じる言動が多いイメージを持っていました。

昨年2021年の大河ドラマ『青天を衝け』では、幕末期の京都を、一橋家を軸とした徳川陣営と、薩摩藩との関係性に絞って描いていた印象です。

不確かな記憶ですが、安倍元首相は地元での講演でなかなか長州藩が登場しない描き方について、物足りなさを語っていた…という話もあったようです。

――私に書ける事は、結局これしかなく。

この内容では追悼になるかはわかりませんが、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを考える中で、登場した長州藩の人物について振り返ってみます。

――まず、長州藩の志士たちを育てた“先生”の話から。

2013年大河ドラマ『八重の桜』に登場した時、吉田松陰は諸国を遊学しており、同作の舞台である会津(福島)を訪れる場面がありました。

この時の吉田松陰(寅次郎)役は、今年の“大河”で主演を務める小栗旬さんが演じていたはずです。

のちに会津藩と長州藩とは敵対関係となりますが、その展開を予期させない、穏やかな情景で描かれたと思います。

――史実では、その“諸国遊学”は、佐賀にも至ったようで。

この時に見聞きした事がきっかけなのか、吉田松陰は「九州に来たら、会っておくべき人物がいる」旨を友人への手紙に記したそうです。

その人物とは、佐賀藩の志士たちの“先生”・枝吉神陽でした。

「実はよく知らないのだが、すごい人(奇男子)がいる…」という調子で綴られていたそうで、どのような関わり方だったのか想像が膨らみます。

――そして、こう描いてみました。

長旅を続けた事がたたってか、佐賀に着いた頃には体調を崩していたという、吉田松陰。

「そんな時、佐賀で何を見たか…?」を想像して描いたのが、師匠・枝吉神陽と弟子・江藤新平が議論を交わして、ぶつかる場面でした。

双方、大きく通る声だったと伝わる神陽先生と江藤。これなら、旅の病で朦朧(もうろう)としていても印象に残るはず…というのは創作の要素です。

〔参照(後半):第7話「尊王義祭」⑧〕

長崎街道を行く道中でも、吉田松陰は勉強するために行き来する子供たちを見たようで、佐賀藩の教育熱心には感銘を受けたと聞きます。

全国の遊学で得た知識が、のちに“松下村塾”で活きたのでしょう。

――長州藩士は、商都・大坂(大阪)への“留学”も多かったらしく。

佐賀藩から医術修業に来た佐野常民(栄寿)が、蘭方医・緒方洪庵が開いた“適塾”に入門した時。

同時期には長州藩から医者・村田良庵として修業に来ていた、大村益次郎(村田蔵六)が居たと思われます。

のち明治初期に、近代的な軍隊の創設に功績のあった大村ですが、“火吹きダルマ”とかいう、妙なあだ名があったそうです。

なお、1977年(昭和52年)の大河ドラマ『花神』では主人公でした。

――今度は、こう描いてみました。

適塾の創立者・緒方洪庵を讃えて、少し儀礼的なあいさつをする、佐野常民。

ところが、適塾での先輩にあたる大村益次郎(村田良庵)は“空気を読まず”、何だか佐野は、諭された感じになっています。

〔参照(中盤):第7話「尊王義祭」⑩〕

そして、「変な人だな…」という印象で見ていたところ、夜更けにも猛然と勉強している姿を見せつけられ、佐野が感心するという描き方にしました。

明治の初頭に江藤新平は、上野戦争で大村益次郎に協力して戦うのですが、「空気を読まない者」同士…なのか、わりと気が合った様子です。

――直前に“本編”で書いた話には、

現在は第18話まで進めており、佐賀を脱藩した江藤新平が、京都の長州藩の屋敷に到達したところで、“一時休載”としています。

屋敷の門前に出てくる設定で登場したのが、伊藤俊輔という人物。この段階では名乗っていませんが、初代内閣総理大臣となる伊藤博文です。

〔参照(終盤):第18話「京都見聞」⑪(佐賀より来たる者なり)〕

明治期の長きに渡り、佐賀出身の大隈重信にとっては“同志”にも“政敵”にもなって、深く関わっていきます。

『青天を衝け』で伊藤博文役だった山崎育三郎さんは、「周旋の才あり」という評価があったことを意識して演じたようです。

人をつないで事を進める、一癖も二癖もある策士というイメージでしょうか。

――そして、長州藩の“若きリーダー”も登場。

先述の『青天を衝け』には、たしか登場しなかった桂小五郎(木戸孝允)。

過激に倒幕に突き進み、キャラの強い人が多い…個人的には「良くも悪くも、非常にエネルギッシュ」というイメージを持っている、幕末の長州藩士。

その中では、桂小五郎は人格的にも落ち着いた印象で、だからこそ求心力があったのかなと考えています。

“本編”でも、少し品格のある雰囲気で描いていこうとしています。

〔参照(後半):第18話「京都見聞」⑫(江藤、“長州”と出会う)〕

――今回は、“長州藩”を語る特集にしました。

ここで私が語った“山口県”の先人たちのように、安部元首相が語られる日が来るのかもしれません。いまは、ご冥福をお祈りいたします。

先週、金曜の白昼に飛び込んできた、衝撃の一報。

「本当に令和の日本で起きた事なのか」と、現実と思えない感覚を持ちました。元首相が凶弾に倒れる…という、まるで歴史の教科書を見ているような事件。

長い間、“総理”である事が当たり前で、ずっとテレビ等でお見かけしてきた人が、このような展開でいなくなってしまうなんて。

衝撃を受け過ぎた私は「強い郷土愛を持ち、地域の先人たちを想い、頑張ってきた人物が、志半ばで世を去った」のだと…思考の整理を図る事にします。

――安部元首相は、山口県が“地元”なので。

幕末の長州藩に、強い愛を感じる言動が多いイメージを持っていました。

昨年2021年の大河ドラマ『青天を衝け』では、幕末期の京都を、一橋家を軸とした徳川陣営と、薩摩藩との関係性に絞って描いていた印象です。

不確かな記憶ですが、安倍元首相は地元での講演でなかなか長州藩が登場しない描き方について、物足りなさを語っていた…という話もあったようです。

――私に書ける事は、結局これしかなく。

この内容では追悼になるかはわかりませんが、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを考える中で、登場した長州藩の人物について振り返ってみます。

――まず、長州藩の志士たちを育てた“先生”の話から。

2013年大河ドラマ『八重の桜』に登場した時、吉田松陰は諸国を遊学しており、同作の舞台である会津(福島)を訪れる場面がありました。

この時の吉田松陰(寅次郎)役は、今年の“大河”で主演を務める小栗旬さんが演じていたはずです。

のちに会津藩と長州藩とは敵対関係となりますが、その展開を予期させない、穏やかな情景で描かれたと思います。

――史実では、その“諸国遊学”は、佐賀にも至ったようで。

この時に見聞きした事がきっかけなのか、吉田松陰は「九州に来たら、会っておくべき人物がいる」旨を友人への手紙に記したそうです。

その人物とは、佐賀藩の志士たちの“先生”・枝吉神陽でした。

「実はよく知らないのだが、すごい人(奇男子)がいる…」という調子で綴られていたそうで、どのような関わり方だったのか想像が膨らみます。

――そして、こう描いてみました。

長旅を続けた事がたたってか、佐賀に着いた頃には体調を崩していたという、吉田松陰。

「そんな時、佐賀で何を見たか…?」を想像して描いたのが、師匠・枝吉神陽と弟子・江藤新平が議論を交わして、ぶつかる場面でした。

双方、大きく通る声だったと伝わる神陽先生と江藤。これなら、旅の病で朦朧(もうろう)としていても印象に残るはず…というのは創作の要素です。

〔参照(後半):

長崎街道を行く道中でも、吉田松陰は勉強するために行き来する子供たちを見たようで、佐賀藩の教育熱心には感銘を受けたと聞きます。

全国の遊学で得た知識が、のちに“松下村塾”で活きたのでしょう。

――長州藩士は、商都・大坂(大阪)への“留学”も多かったらしく。

佐賀藩から医術修業に来た佐野常民(栄寿)が、蘭方医・緒方洪庵が開いた“適塾”に入門した時。

同時期には長州藩から医者・村田良庵として修業に来ていた、大村益次郎(村田蔵六)が居たと思われます。

のち明治初期に、近代的な軍隊の創設に功績のあった大村ですが、“火吹きダルマ”とかいう、妙なあだ名があったそうです。

なお、1977年(昭和52年)の大河ドラマ『花神』では主人公でした。

――今度は、こう描いてみました。

適塾の創立者・緒方洪庵を讃えて、少し儀礼的なあいさつをする、佐野常民。

ところが、適塾での先輩にあたる大村益次郎(村田良庵)は“空気を読まず”、何だか佐野は、諭された感じになっています。

〔参照(中盤):

そして、「変な人だな…」という印象で見ていたところ、夜更けにも猛然と勉強している姿を見せつけられ、佐野が感心するという描き方にしました。

明治の初頭に江藤新平は、上野戦争で大村益次郎に協力して戦うのですが、「空気を読まない者」同士…なのか、わりと気が合った様子です。

――直前に“本編”で書いた話には、

現在は第18話まで進めており、佐賀を脱藩した江藤新平が、京都の長州藩の屋敷に到達したところで、“一時休載”としています。

屋敷の門前に出てくる設定で登場したのが、伊藤俊輔という人物。この段階では名乗っていませんが、初代内閣総理大臣となる伊藤博文です。

〔参照(終盤):

明治期の長きに渡り、佐賀出身の大隈重信にとっては“同志”にも“政敵”にもなって、深く関わっていきます。

『青天を衝け』で伊藤博文役だった山崎育三郎さんは、「周旋の才あり」という評価があったことを意識して演じたようです。

人をつないで事を進める、一癖も二癖もある策士というイメージでしょうか。

――そして、長州藩の“若きリーダー”も登場。

先述の『青天を衝け』には、たしか登場しなかった桂小五郎(木戸孝允)。

過激に倒幕に突き進み、キャラの強い人が多い…個人的には「良くも悪くも、非常にエネルギッシュ」というイメージを持っている、幕末の長州藩士。

その中では、桂小五郎は人格的にも落ち着いた印象で、だからこそ求心力があったのかなと考えています。

“本編”でも、少し品格のある雰囲気で描いていこうとしています。

〔参照(後半):

――今回は、“長州藩”を語る特集にしました。

ここで私が語った“山口県”の先人たちのように、安部元首相が語られる日が来るのかもしれません。いまは、ご冥福をお祈りいたします。

2022年06月05日

「志士たちの悲劇について(第18話・場面解説②)」

こんばんは。

直近の“本編”3回は、現在の福岡県朝倉市にある“小京都”・秋月を意識した話を展開しました。

江戸期、佐賀藩と交互に長崎警備を務めた福岡藩。福岡の支藩である秋月藩も、本藩に代わり長崎の警備を担当したこともあり、進んだ地域でした。

現在、書き進める第18話前半の展開の軸になる“寺田屋騒動”は、幕末史でも、描き方が難しいテーマだと思います。

一般的には、薩摩藩の内紛として扱われることが多いのですが、その周辺には色々と複雑な話があるようです。

――その秋月の志士・海賀宮門の名は、

江藤新平が脱藩する少し前の時期に、佐賀を来訪した志士として知りました。

福岡の平野国臣や秋月の海賀宮門など、藩の枠を越えて活動している姿が、江藤の佐賀からの脱藩に影響したとも言われます。

“本編”でも、師匠・枝吉神陽のもとに同座して、熱く語る福岡の志士から話を聞く場面も描きました。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)〕

――ところが、いたく冷静な佐賀のカリスマ・枝吉神陽。

福岡の志士たちも、福岡や秋月など所属する藩を動かしたかったはずですが、彼らは自藩から、捕らえられたり、追われたり…という傾向です。

一方で佐賀の枝吉神陽は、他藩の尊王思想の指導者と比べて、藩の上層部とも、折り合いを付けていた印象があります。

こうして福岡の志士たちに共感を示すも、具体的な計画には乗らず、佐賀藩を一体として“勤王”へと向かうイメージがあったと推測しています。

――あるいは、弟子たちの身を案じたか…

先ほどの師匠・枝吉神陽の態度は、江藤などの弟子たちが、“暴挙”に出ないよう抑えていたようにも見えます。

この辺りの過激な志士の動きといえば、“桜田門外の変”など暗殺や襲撃により、幕政の動揺・転覆を志向するものが続発しました。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑮(雪の舞う三月)〕

江戸で発生し、江藤らの親友・中野方蔵が巻き込まれた“坂下門外の変”も、幕府の老中への襲撃事件でした。

〔参照(終盤):第17話「佐賀脱藩」⑯(つながりは諸刃の剣)〕

“寺田屋騒動”も幕府寄りの公家などを排除する計画が発端とされます。薩摩の立場では、藩内勤王派の暴発を未然に防いだというところがあるのでしょう。

〔参照(後半):「幕末!京都事件ファイル①〔前編〕」〕

――薩摩としては、藩内の“内紛”で終わらせたかった…

ここで問題となるのは、寺田屋に集っていた公家の関係者や他藩の志士。

公家の中山忠能に仕えて、幼少期の明治天皇の教育係だった田中河内介。久留米水天宮の神官で、尊王攘夷の活動家として著名だった真木和泉。

こうした求心力の強い人物が居たためか、寺田屋に諸国の志士も集結したようです。騒動に関与した薩摩藩士の制圧後は、彼らの処遇が課題となります。

久留米の真木和泉らは出身の藩に引き取られ、田中河内介など公家の関係者や、自藩が引き取らない者は留め置かれたようです。

――そして、秋月の志士・海賀宮門(直求)は、

薩摩への移送に同意して若い志士たちと船に乗ったのですが、落命した状態で、日向(宮崎)の細島の地に流れ着きました。

細島の人々が現場で確認したところ、身につけていた腹巻きに、身元を特定する情報がありました。

そこには「赤心報国 唯四字」という言葉と「黒田家臣 海賀直求」という身分と氏名が記されていたそうです。

――これにより、残り二人の身元も特定されていきます。

肥前・島原(長崎)の中村主計。もう一人は但馬(兵庫)出身の千葉郁太郎と調べがついたそうです。

薩摩への護送中に斬り捨てられたと見られる、海賀たち三人。その亡きがらは、日向・細島の人々により丁重に葬られました。

彼らが供養される地は、海賀の身元から、いつしか『黒田の家臣』と呼ばれるようになったとか。

――おそらくは熱い想いをもって、佐賀に来訪した志士。

ここからは、秋月藩士・海賀宮門を、どうにか“本編”に載せようとした経過ですが、このエピソードを知り、あまりにも哀れに思ったことに起因します。

真っ直ぐ前を見すえる人柄、10代の若者を見捨てられない面倒見の良さ…は、周辺情報からの想像です。

但し、“本編”の時系列では、江藤が京都で活動した時期には、海賀はすでに世を去っています。

そこで、ある程度は史実に近いと思われる「江藤新平に影響を与えた志士」として描くことにしました。

――こうして、秋月の志士が“本編”で登場しました。

亡くなった時期が30歳手前でまだ若く、腹巻きは愛用のものと推測するので、胃腸が強くなさそうな痩せ型で設定をしています。

そして、いま一つ活躍の場に恵まれない“イケメン俳優”を起用するという配役イメージをします。ここまで固まってから、回想場面での登場になりました。

〔参照:第18話「京都見聞」⑧(真っ直ぐな心で)〕

――小城から来た情報通・祇園太郎が語る、事件の経過から…

江藤は佐賀で出会った“真っ直ぐな男”を想い出し、その志も背負っていく。

〔参照:第18話「京都見聞」⑨(その志は、海に消えても)〕

『佐賀の大河ドラマ』で“秋月の志士”を表現しようと思うと、私には、この設定ぐらいしか思いつきませんでした。

朝廷に強い崇敬を持つも、黒田の武士として主君への忠義も捨てられない…そんな不器用さには、どことなく江藤と通じる印象も受けます。

――激動の文久年間(1861年~)に、

長州藩(山口)と接触し、一時は秋月藩で幽閉された、海賀宮門。秋月を脱藩して、薩摩藩の勤王派と関わり、その最期につながっていきました。

この時期に薩摩藩と長州藩の双方と関わり、佐賀藩との連携を求める…このような人物が、“明治維新”を先取りした志士の1人だったのかもしれません。

今回、かなり書き方に迷いましたが、第2部の1つのテーマである「佐賀を中心に、九州北部の幕末を表現する」試みとしてお読みいただければ幸いです。

直近の“本編”3回は、現在の福岡県朝倉市にある“小京都”・秋月を意識した話を展開しました。

江戸期、佐賀藩と交互に長崎警備を務めた福岡藩。福岡の支藩である秋月藩も、本藩に代わり長崎の警備を担当したこともあり、進んだ地域でした。

現在、書き進める第18話前半の展開の軸になる“寺田屋騒動”は、幕末史でも、描き方が難しいテーマだと思います。

一般的には、薩摩藩の内紛として扱われることが多いのですが、その周辺には色々と複雑な話があるようです。

――その秋月の志士・海賀宮門の名は、

江藤新平が脱藩する少し前の時期に、佐賀を来訪した志士として知りました。

福岡の平野国臣や秋月の海賀宮門など、藩の枠を越えて活動している姿が、江藤の佐賀からの脱藩に影響したとも言われます。

“本編”でも、師匠・枝吉神陽のもとに同座して、熱く語る福岡の志士から話を聞く場面も描きました。

〔参照:

――ところが、いたく冷静な佐賀のカリスマ・枝吉神陽。

福岡の志士たちも、福岡や秋月など所属する藩を動かしたかったはずですが、彼らは自藩から、捕らえられたり、追われたり…という傾向です。

一方で佐賀の枝吉神陽は、他藩の尊王思想の指導者と比べて、藩の上層部とも、折り合いを付けていた印象があります。

こうして福岡の志士たちに共感を示すも、具体的な計画には乗らず、佐賀藩を一体として“勤王”へと向かうイメージがあったと推測しています。

――あるいは、弟子たちの身を案じたか…

先ほどの師匠・枝吉神陽の態度は、江藤などの弟子たちが、“暴挙”に出ないよう抑えていたようにも見えます。

この辺りの過激な志士の動きといえば、“桜田門外の変”など暗殺や襲撃により、幕政の動揺・転覆を志向するものが続発しました。

〔参照:

江戸で発生し、江藤らの親友・中野方蔵が巻き込まれた“坂下門外の変”も、幕府の老中への襲撃事件でした。

〔参照(終盤):

“寺田屋騒動”も幕府寄りの公家などを排除する計画が発端とされます。薩摩の立場では、藩内勤王派の暴発を未然に防いだというところがあるのでしょう。

〔参照(後半):

――薩摩としては、藩内の“内紛”で終わらせたかった…

ここで問題となるのは、寺田屋に集っていた公家の関係者や他藩の志士。

公家の中山忠能に仕えて、幼少期の明治天皇の教育係だった田中河内介。久留米水天宮の神官で、尊王攘夷の活動家として著名だった真木和泉。

こうした求心力の強い人物が居たためか、寺田屋に諸国の志士も集結したようです。騒動に関与した薩摩藩士の制圧後は、彼らの処遇が課題となります。

久留米の真木和泉らは出身の藩に引き取られ、田中河内介など公家の関係者や、自藩が引き取らない者は留め置かれたようです。

――そして、秋月の志士・海賀宮門(直求)は、

薩摩への移送に同意して若い志士たちと船に乗ったのですが、落命した状態で、日向(宮崎)の細島の地に流れ着きました。

細島の人々が現場で確認したところ、身につけていた腹巻きに、身元を特定する情報がありました。

そこには「赤心報国 唯四字」という言葉と「黒田家臣 海賀直求」という身分と氏名が記されていたそうです。

――これにより、残り二人の身元も特定されていきます。

肥前・島原(長崎)の中村主計。もう一人は但馬(兵庫)出身の千葉郁太郎と調べがついたそうです。

薩摩への護送中に斬り捨てられたと見られる、海賀たち三人。その亡きがらは、日向・細島の人々により丁重に葬られました。

彼らが供養される地は、海賀の身元から、いつしか『黒田の家臣』と呼ばれるようになったとか。

――おそらくは熱い想いをもって、佐賀に来訪した志士。

ここからは、秋月藩士・海賀宮門を、どうにか“本編”に載せようとした経過ですが、このエピソードを知り、あまりにも哀れに思ったことに起因します。

真っ直ぐ前を見すえる人柄、10代の若者を見捨てられない面倒見の良さ…は、周辺情報からの想像です。

但し、“本編”の時系列では、江藤が京都で活動した時期には、海賀はすでに世を去っています。

そこで、ある程度は史実に近いと思われる「江藤新平に影響を与えた志士」として描くことにしました。

――こうして、秋月の志士が“本編”で登場しました。

亡くなった時期が30歳手前でまだ若く、腹巻きは愛用のものと推測するので、胃腸が強くなさそうな痩せ型で設定をしています。

そして、いま一つ活躍の場に恵まれない“イケメン俳優”を起用するという配役イメージをします。ここまで固まってから、回想場面での登場になりました。

〔参照:

――小城から来た情報通・祇園太郎が語る、事件の経過から…

江藤は佐賀で出会った“真っ直ぐな男”を想い出し、その志も背負っていく。

〔参照:

『佐賀の大河ドラマ』で“秋月の志士”を表現しようと思うと、私には、この設定ぐらいしか思いつきませんでした。

朝廷に強い崇敬を持つも、黒田の武士として主君への忠義も捨てられない…そんな不器用さには、どことなく江藤と通じる印象も受けます。

――激動の文久年間(1861年~)に、

長州藩(山口)と接触し、一時は秋月藩で幽閉された、海賀宮門。秋月を脱藩して、薩摩藩の勤王派と関わり、その最期につながっていきました。

この時期に薩摩藩と長州藩の双方と関わり、佐賀藩との連携を求める…このような人物が、“明治維新”を先取りした志士の1人だったのかもしれません。

今回、かなり書き方に迷いましたが、第2部の1つのテーマである「佐賀を中心に、九州北部の幕末を表現する」試みとしてお読みいただければ幸いです。

2022年04月02日

「その道の先にあったもの」(第18話プロローグ)

こんばんは。

新年度を迎えて気ぜわしいのですが、そろそろ“本編”も進めようと思います。

第17話「佐賀脱藩」のラストで、江藤新平は当時「二重鎖国」とまで言われた佐賀の藩境を越えます。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」㉑(郷里を背に)〕

文久二年(1862年)六月。佐賀から東へと向かう道はどこにつながったか…江藤の脱藩から5~6年経過した時期の話を、少し先取りしてみます。

――慶応四年(1868年)の一月。

激動の幕末も大詰めの時期。前年には京都で副島種臣・大隈八太郎(重信)が“大政奉還”の実現に動きますが、佐賀藩の援護はなく失敗に終わります。

〔参照(後半):「私の失策とイルミネーションのご夫婦(前編)」〕

結局、土佐藩の進言で大政奉還は成りました。大隈の悔しがる表情が目に浮かぶようです。その後も旧幕府側と、薩摩・長州側で主導権争いは続きます。

混沌とする情勢の中で、本来の持ち場である日本の表玄関・長崎の状況を気にしつつ、朝廷のある京都も警備しようと、出陣の準備を進めていた佐賀藩。

“ご隠居”なれど、藩の実権を持つ鍋島直正は、対外的に隙が生じる、内戦の勃発を避ける方針であり、その動きは慎重でした。

――ここでは、完全に出遅れています。

その頃、周到な薩摩からの挑発に乗ってしまった旧幕府方。戊辰戦争の始まりだった「鳥羽伏見の戦い」が起きてしまいます。

兵力差もあって総合的には旧幕府側の有利だったはずが、明らかな失策が重なります。“錦の御旗”が翻って薩長を中心とする“官軍”が勝利しました。

尊王攘夷思想の本家だった、水戸藩の出身である第15代将軍・徳川慶喜。一時でも、朝廷と対峙することはできなかったようです。

大坂城にいたはずの旧幕府軍のトップは、なんと江戸に向けて蒸気船で脱出してしまいました。

――「佐賀藩、まったく見せ場なし。」

現地・京都にすら出発できていません。なぜか、これを人気アニメ『鬼滅の刃』の“炎柱・煉獄杏寿郎”っぽく語ると…

「少し出遅れているうちに、このような事態になっていようとは。よもや よもやだ!これは 佐賀藩士として不甲斐なし!」…という表現になるのでしょうか。

「無理にアニメの話に持っていかんでよかけん…」と、呆れる方もいるでしょう。その反応が正しいかもしれず、「穴があったら入りたい!!」とお答えします。

――それでも“薩長土肥”の一角に入った肥前(佐賀藩)。

「鳥羽伏見の戦い」が、決着したとの報が届いた頃。

江藤新平は先発隊の一員として、佐賀藩が購入していたイギリス製の鉄製蒸気船・甲子丸に乗船し、伊万里港から出航。

遅れて京都に入った、佐賀藩に対して薩長を中心とする“新政府”からの風当たりは強いものでした。

第18話『京都見聞』で描こうとする、江藤新平の動きが真価を発揮したのは、この時。滞在は短くとも、幕末の京都で築いた人脈が活きてくるのです。

江藤の滞京は、わずか数か月でしたが、その才能が強い印象を与えたのか、旧知の長州藩・桂小五郎からの推挙で、混乱していた“新政府”に入ります。

――江戸期。佐賀では“脱藩”は、特に重罪でした。

かつて藩の掟を破った江藤は一転、朝廷の臣・平胤雄として歴史の表舞台に出ることになりました。

〔参照(終盤):「紅白から“源平”を考える。」〕

朝臣の立場で、江戸時代の仕組みを理解して、西洋に準じた新政府の制度を整える。和漢洋すべての学問に通じ、課題の解決において右に出る者なし。

西郷隆盛らと入った江戸開城の時点から、江藤は猛然と幕府の文書を収集・分析。その才能が作用して、明治という時代は前に進んでいきます。

…以上の展開から見ると、“第0話(エピソード・ゼロ)”とも言える始まりの話。

各種の想像や演出も入る予定ですが、縦横に京の街を駆ける江藤の姿を書いてみたい。どこまで表現できるかわかりませんが、挑んでみたいと思います。

新年度を迎えて気ぜわしいのですが、そろそろ“本編”も進めようと思います。

第17話「佐賀脱藩」のラストで、江藤新平は当時「二重鎖国」とまで言われた佐賀の藩境を越えます。

〔参照:

文久二年(1862年)六月。佐賀から東へと向かう道はどこにつながったか…江藤の脱藩から5~6年経過した時期の話を、少し先取りしてみます。

――慶応四年(1868年)の一月。

激動の幕末も大詰めの時期。前年には京都で副島種臣・大隈八太郎(重信)が“大政奉還”の実現に動きますが、佐賀藩の援護はなく失敗に終わります。

〔参照(後半):

結局、土佐藩の進言で大政奉還は成りました。大隈の悔しがる表情が目に浮かぶようです。その後も旧幕府側と、薩摩・長州側で主導権争いは続きます。

混沌とする情勢の中で、本来の持ち場である日本の表玄関・長崎の状況を気にしつつ、朝廷のある京都も警備しようと、出陣の準備を進めていた佐賀藩。

“ご隠居”なれど、藩の実権を持つ鍋島直正は、対外的に隙が生じる、内戦の勃発を避ける方針であり、その動きは慎重でした。

――ここでは、完全に出遅れています。

その頃、周到な薩摩からの挑発に乗ってしまった旧幕府方。戊辰戦争の始まりだった「鳥羽伏見の戦い」が起きてしまいます。

兵力差もあって総合的には旧幕府側の有利だったはずが、明らかな失策が重なります。“錦の御旗”が翻って薩長を中心とする“官軍”が勝利しました。

尊王攘夷思想の本家だった、水戸藩の出身である第15代将軍・徳川慶喜。一時でも、朝廷と対峙することはできなかったようです。

大坂城にいたはずの旧幕府軍のトップは、なんと江戸に向けて蒸気船で脱出してしまいました。

――「佐賀藩、まったく見せ場なし。」

現地・京都にすら出発できていません。なぜか、これを人気アニメ『鬼滅の刃』の“炎柱・煉獄杏寿郎”っぽく語ると…

「少し出遅れているうちに、このような事態になっていようとは。よもや よもやだ!これは 佐賀藩士として不甲斐なし!」…という表現になるのでしょうか。

「無理にアニメの話に持っていかんでよかけん…」と、呆れる方もいるでしょう。その反応が正しいかもしれず、「穴があったら入りたい!!」とお答えします。

――それでも“薩長土肥”の一角に入った肥前(佐賀藩)。

「鳥羽伏見の戦い」が、決着したとの報が届いた頃。

江藤新平は先発隊の一員として、佐賀藩が購入していたイギリス製の鉄製蒸気船・甲子丸に乗船し、伊万里港から出航。

遅れて京都に入った、佐賀藩に対して薩長を中心とする“新政府”からの風当たりは強いものでした。

第18話『京都見聞』で描こうとする、江藤新平の動きが真価を発揮したのは、この時。滞在は短くとも、幕末の京都で築いた人脈が活きてくるのです。

江藤の滞京は、わずか数か月でしたが、その才能が強い印象を与えたのか、旧知の長州藩・桂小五郎からの推挙で、混乱していた“新政府”に入ります。

――江戸期。佐賀では“脱藩”は、特に重罪でした。

かつて藩の掟を破った江藤は一転、朝廷の臣・平胤雄として歴史の表舞台に出ることになりました。

〔参照(終盤):

朝臣の立場で、江戸時代の仕組みを理解して、西洋に準じた新政府の制度を整える。和漢洋すべての学問に通じ、課題の解決において右に出る者なし。

西郷隆盛らと入った江戸開城の時点から、江藤は猛然と幕府の文書を収集・分析。その才能が作用して、明治という時代は前に進んでいきます。

…以上の展開から見ると、“第0話(エピソード・ゼロ)”とも言える始まりの話。

各種の想像や演出も入る予定ですが、縦横に京の街を駆ける江藤の姿を書いてみたい。どこまで表現できるかわかりませんが、挑んでみたいと思います。

2021年11月07日

「あゝ司法卿」(第17話プロローグ)

こんばんは。

さて、“本編”第17話「佐賀脱藩」に向けての助走に入っていきたいと思います。大河ドラマ『青天を衝け』では、あっさりと表舞台から去った江藤新平。

なお、江藤新平を演じた増田修一郎さんは、11月からのNHK土曜時代ドラマ『明治開化 新十郎探偵帖』には警官役で登場し、事件現場に駆けつける姿が。

…配役は良かったはずなので、少し“司法卿”としての活躍も見たかった。

――そういえば、先週の『青天を衝け』(33)では…

西郷隆盛〔演:博多華丸〕・大久保利通〔演:石丸幹二〕が立て続けに去る展開。

西南戦争は、新聞記事と“戦費”の金額で結果のみが示され、紀尾井坂の変は、「大事件の急報」で人が駆け込んでくる”状況”で表現されています。

…薩摩(鹿児島)の誇る“二傑”、作品に余韻は残しつつも静かな退場でした。

『青天を衝け』は渋沢栄一〔演:吉沢亮〕の周辺と“洋行帰り”の旧・幕臣に集中した構成。配役のあった江藤新平は、まだ描いてもらえた方かもしれません…

――明治政府の中枢には、登場しない人物も。

例を挙げると…※もし、見落としている場合は、ご容赦ください。

①劇中で名前だけ語られるパターン…木戸孝允(長州)、勝海舟(旧・幕臣)など

②存在自体も語られないパターン…後藤象二郎(土佐)、板垣退助(土佐)など

…そして残念、②と同じパターン。副島種臣(佐賀)、大木喬任(佐賀)など

ドラマのテーマに応じた登場人物の選択なのでしょう。主人公が関係する人物を丁寧に描き出すためか、明治期の”参議”も相当人数が絞られていました。

『青天を衝け』での「佐賀代表」としては、大隈重信が、存分に活躍しています。「土佐(高知)代表」は、存在感抜群の商人・岩崎弥太郎かもしれません。

――「そうだ、佐賀を書こう。」

今回の大河ドラマを見て「しっかり“佐賀の先輩”たちを描くには、やはり物語の“主役”になってもらうほかない…」と感じました。

幕末期。長崎警備の担当で、諸外国とは向き合うものの、中央政局からはやや遠かった佐賀藩。描き方には工夫が要るとは、常々感じるところです。

また、明治政府の基礎づくりに多大な貢献をするも「あまりにも“正義”だった…」というように語られ、悲劇的な最期だった江藤新平の書き方が難しい。

江藤が貫いた正義は敵を作りすぎたのか、徹底して「士族反乱の首謀者」と扱われた形跡があります。そのイメージを塗り替えるのは、容易ではありません。

〔参照(後半):「新キャストを考える④」(“絶望”を越えて行け)〕

――”本編”第16話「攘夷沸騰」を振り返ると…

対馬(長崎)への「ロシア船(ポサドニック号)上陸事件」を軸として綴っています。

〔参照①:第16話「攘夷沸騰」⑱(蒸気船の集まる海域)〕

〔参照②:第16話「攘夷沸騰」⑲(強くなりたいものだ)〕

そして、これから書く第17話「佐賀脱藩」で、”話の軸”になると考えているのは「皇女・和宮の江戸への降嫁」と「坂下門外の変」。

そして、まだ何者でもなかった、若き佐賀の下級武士・江藤が見た「青春の影」をどう描くか。かなり想像も入った“物語”として展開を試みます。

さて、“本編”第17話「佐賀脱藩」に向けての助走に入っていきたいと思います。大河ドラマ『青天を衝け』では、あっさりと表舞台から去った江藤新平。

なお、江藤新平を演じた増田修一郎さんは、11月からのNHK土曜時代ドラマ『明治開化 新十郎探偵帖』には警官役で登場し、事件現場に駆けつける姿が。

…配役は良かったはずなので、少し“司法卿”としての活躍も見たかった。

――そういえば、先週の『青天を衝け』(33)では…

西郷隆盛〔演:博多華丸〕・大久保利通〔演:石丸幹二〕が立て続けに去る展開。

西南戦争は、新聞記事と“戦費”の金額で結果のみが示され、紀尾井坂の変は、「大事件の急報」で人が駆け込んでくる”状況”で表現されています。

…薩摩(鹿児島)の誇る“二傑”、作品に余韻は残しつつも静かな退場でした。

『青天を衝け』は渋沢栄一〔演:吉沢亮〕の周辺と“洋行帰り”の旧・幕臣に集中した構成。配役のあった江藤新平は、まだ描いてもらえた方かもしれません…

――明治政府の中枢には、登場しない人物も。

例を挙げると…※もし、見落としている場合は、ご容赦ください。

①劇中で名前だけ語られるパターン…木戸孝允(長州)、勝海舟(旧・幕臣)など

②存在自体も語られないパターン…後藤象二郎(土佐)、板垣退助(土佐)など

…そして残念、②と同じパターン。副島種臣(佐賀)、大木喬任(佐賀)など

ドラマのテーマに応じた登場人物の選択なのでしょう。主人公が関係する人物を丁寧に描き出すためか、明治期の”参議”も相当人数が絞られていました。

『青天を衝け』での「佐賀代表」としては、大隈重信が、存分に活躍しています。「土佐(高知)代表」は、存在感抜群の商人・岩崎弥太郎かもしれません。

――「そうだ、佐賀を書こう。」

今回の大河ドラマを見て「しっかり“佐賀の先輩”たちを描くには、やはり物語の“主役”になってもらうほかない…」と感じました。

幕末期。長崎警備の担当で、諸外国とは向き合うものの、中央政局からはやや遠かった佐賀藩。描き方には工夫が要るとは、常々感じるところです。

また、明治政府の基礎づくりに多大な貢献をするも「あまりにも“正義”だった…」というように語られ、悲劇的な最期だった江藤新平の書き方が難しい。

江藤が貫いた正義は敵を作りすぎたのか、徹底して「士族反乱の首謀者」と扱われた形跡があります。そのイメージを塗り替えるのは、容易ではありません。

〔参照(後半):

――”本編”第16話「攘夷沸騰」を振り返ると…

対馬(長崎)への「ロシア船(ポサドニック号)上陸事件」を軸として綴っています。

〔参照①:

〔参照②:

そして、これから書く第17話「佐賀脱藩」で、”話の軸”になると考えているのは「皇女・和宮の江戸への降嫁」と「坂下門外の変」。

そして、まだ何者でもなかった、若き佐賀の下級武士・江藤が見た「青春の影」をどう描くか。かなり想像も入った“物語”として展開を試みます。

2021年07月19日

「義祭の志士がゆく(③佐賀編)」

こんばんは。

ようやく第2部のスタート地点まで、話を引っ張ってきました。佐賀の志士たちの群像劇。もし、まとまりは欠いても、そこは気合で乗り越えたいと思います。

南北朝時代の“楠木正成”を祀る「義祭同盟」。その式典には佐賀藩の重役も参加し、半ば公認の行事。一方で勤王の秘密結社の側面も持つ「義祭同盟」。

…幕末も大詰め、佐賀の“秘密結社”に集っていた志士たちの動きも活発に。

――話の構成上、グループ分けを試みています。

本作では珍しく、幼少期からの成長も描く、大隈八太郎(重信)。幼児期は母親べったりの甘えん坊。すくすく育って喧嘩に明け暮れ、騒動を煽り藩校を退学…

〔参照(終盤):第11話「蝦夷探検」⑥(南北騒動始末)〕

…何かと賑やかな八太郎くんという描き方を試みます。もし早稲田大学ご卒業等、大隈先生ゆかりの方には、いろいろとご容赦いただきたく思います。

かなり有名なうえに、これほど面白い人物なのに大隈重信が主役の“ドラマ”の記憶がありません。私は、このことを不思議に思っています。

――そして、大隈重信(左)の面倒をみる役回りの人?(右)が…

高い教養と品格で、明治期に国内外から人望を集めた副島種臣です。第1部ではカリスマのある実兄・枝吉神陽への“劣等感”で悩んでばかりの印象も…

第2部では長崎でも活動し、どちらかと言えば薩摩藩との接点が多い2人です。この2人と関連人物を、私は「佐賀藩士“グループA”」と勝手に呼称しています。

〔参照:STEP3(A):明治を開く者たち<前編>〕

――では、次のグループ。

その能力を認められ、藩の軍事技術を扱う“火術方”に採用された江藤新平。就職直前には、年上のいとこ・千代子と結婚。

〔参照:第14話「遣米使節」⑥(月が綺麗ですね)〕

第2部では、貿易部門“代品方”に異動。“手明鑓”(てあきやり)という下級武士の身分から、重要部門に配属される順風満帆の経歴には藩の期待も見えます。

下級役人の枠組みに収まるはずもない江藤の才能は、歴史が示すとおり。どう表現しようか…と、思案するところです。

――この江藤新平(左)の“相棒”(右)が…

手堅い実務能力で、明治期には江藤が開拓した仕事を具体化する大木喬任。第1部ではぶっきらぼうな物言いに口数少なめ。怒らせると怖いという印象。

但し、江藤・大木の親友で年下の中野方蔵からは“大木兄さん”と妙に兄貴分として慕われる姿も描いています。

〔参照:第15話「江戸動乱」④(起きろ!兄さん!)〕

幕末期、江藤・大木の2人は久留米など福岡方面に出て、長州藩と関わったようです。この2人を中心に、私は「佐賀藩士“グループB”」と勝手に呼称します。

〔参照:STEP3(B):明治を開く者たち<後編>〕

――第2部。佐賀の志士たちの運命は大きく動きます。

第1部から動き出した“グループA”の副島種臣。京都留学で知り合った公家と交流し、許可なく佐賀藩の京都出兵を約束し、謹慎処分を受けることに。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑩(いざゆけ!次郎)〕

幕末の政局には慎重な態度を取る傾向がある、殿・鍋島直正。第2部では、積極的に動かない佐賀藩に、大隈重信が不満を持つ姿も描くことになりそうです。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑪(親心に似たるもの)〕

――もちろん1860年には、“桜田門外の変”の影響が…

殿・鍋島直正と交流があった大老・井伊直弼への襲撃事件に、当時の佐賀藩の幹部たちは、強い危機感を持ちます。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑯(殿を守れ!)〕

…急ぎ警備を強化を図り、佐賀から腕の立つ剣客を、江戸に送り込むことに。

「殿の傍に仲間を送る好機!」と盛り上がる、大隈たち“義祭同盟”の面々。真の狙いは「幕府重視」から「朝廷への忠勤」に佐賀藩の方針転換を促すこと。

佐賀の志士たちがドタバタする中、迅速に集まる剣術の達人たち。重役を補佐するエリート・中野数馬の指揮で、あっという間に佐賀から江戸に向け出立…

――第1部は、この場面まででした。

第2部のスタートも、この前後から描きます。浮かんでくるのは、時勢に乗り遅れまいとする「佐賀の志士の焦り」。ここから次のドラマにつなげたいと思います。

…新しい登場人物や、場面設定も多数。第2部では、なるべく私が考えている構成も紹介しながら進めていく予定です。

「様々な想いが集まって“幕末佐賀藩の大河ドラマ”は実現に近づいていく…」

そんな“もう1つの物語”は、皆様と一緒に作っていければ幸いです。

ようやく第2部のスタート地点まで、話を引っ張ってきました。佐賀の志士たちの群像劇。もし、まとまりは欠いても、そこは気合で乗り越えたいと思います。

南北朝時代の“楠木正成”を祀る「義祭同盟」。その式典には佐賀藩の重役も参加し、半ば公認の行事。一方で勤王の秘密結社の側面も持つ「義祭同盟」。

…幕末も大詰め、佐賀の“秘密結社”に集っていた志士たちの動きも活発に。

――話の構成上、グループ分けを試みています。

本作では珍しく、幼少期からの成長も描く、大隈八太郎(重信)。幼児期は母親べったりの甘えん坊。すくすく育って喧嘩に明け暮れ、騒動を煽り藩校を退学…

〔参照(終盤):

…何かと賑やかな八太郎くんという描き方を試みます。もし早稲田大学ご卒業等、大隈先生ゆかりの方には、いろいろとご容赦いただきたく思います。

かなり有名なうえに、これほど面白い人物なのに大隈重信が主役の“ドラマ”の記憶がありません。私は、このことを不思議に思っています。

――そして、大隈重信(左)の面倒をみる役回りの人?(右)が…

高い教養と品格で、明治期に国内外から人望を集めた副島種臣です。第1部ではカリスマのある実兄・枝吉神陽への“劣等感”で悩んでばかりの印象も…

第2部では長崎でも活動し、どちらかと言えば薩摩藩との接点が多い2人です。この2人と関連人物を、私は「佐賀藩士“グループA”」と勝手に呼称しています。

〔参照:

――では、次のグループ。

その能力を認められ、藩の軍事技術を扱う“火術方”に採用された江藤新平。就職直前には、年上のいとこ・千代子と結婚。

〔参照:

第2部では、貿易部門“代品方”に異動。“手明鑓”(てあきやり)という下級武士の身分から、重要部門に配属される順風満帆の経歴には藩の期待も見えます。

下級役人の枠組みに収まるはずもない江藤の才能は、歴史が示すとおり。どう表現しようか…と、思案するところです。

――この江藤新平(左)の“相棒”(右)が…

手堅い実務能力で、明治期には江藤が開拓した仕事を具体化する大木喬任。第1部ではぶっきらぼうな物言いに口数少なめ。怒らせると怖いという印象。

但し、江藤・大木の親友で年下の中野方蔵からは“大木兄さん”と妙に兄貴分として慕われる姿も描いています。

〔参照:

幕末期、江藤・大木の2人は久留米など福岡方面に出て、長州藩と関わったようです。この2人を中心に、私は「佐賀藩士“グループB”」と勝手に呼称します。

〔参照:

――第2部。佐賀の志士たちの運命は大きく動きます。

第1部から動き出した“グループA”の副島種臣。京都留学で知り合った公家と交流し、許可なく佐賀藩の京都出兵を約束し、謹慎処分を受けることに。

〔参照(後半):

幕末の政局には慎重な態度を取る傾向がある、殿・鍋島直正。第2部では、積極的に動かない佐賀藩に、大隈重信が不満を持つ姿も描くことになりそうです。

〔参照(後半):

――もちろん1860年には、“桜田門外の変”の影響が…

殿・鍋島直正と交流があった大老・井伊直弼への襲撃事件に、当時の佐賀藩の幹部たちは、強い危機感を持ちます。

〔参照:

…急ぎ警備を強化を図り、佐賀から腕の立つ剣客を、江戸に送り込むことに。

「殿の傍に仲間を送る好機!」と盛り上がる、大隈たち“義祭同盟”の面々。真の狙いは「幕府重視」から「朝廷への忠勤」に佐賀藩の方針転換を促すこと。

佐賀の志士たちがドタバタする中、迅速に集まる剣術の達人たち。重役を補佐するエリート・中野数馬の指揮で、あっという間に佐賀から江戸に向け出立…

――第1部は、この場面まででした。

第2部のスタートも、この前後から描きます。浮かんでくるのは、時勢に乗り遅れまいとする「佐賀の志士の焦り」。ここから次のドラマにつなげたいと思います。

…新しい登場人物や、場面設定も多数。第2部では、なるべく私が考えている構成も紹介しながら進めていく予定です。

「様々な想いが集まって“幕末佐賀藩の大河ドラマ”は実現に近づいていく…」

そんな“もう1つの物語”は、皆様と一緒に作っていければ幸いです。

2021年07月17日

「西の海を守るもの(②国内編)」

こんばんは。

第2部の状況設定を語るため、1860年頃を描いた第1部終盤を「①海外編」「②国内編」「③佐賀編」にまとめ、3本立てで紹介する企画の2回目。

私の見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージでは、多数の佐賀の人たちの活躍を描くことを目指すため、その分、話の展開も多方面にわたることに。

“1つの物語”としては読みづらくなってしまいます。本物の“大河ドラマ”では、「①~③の海外・国内・佐賀」の要素は、どんな配分で描かれるのか。

…いつの日にか、その答えが出ると信じて、書き続けたいと思います。

――「②国内編」での紹介は、殿・鍋島直正を中心としたエピソード。

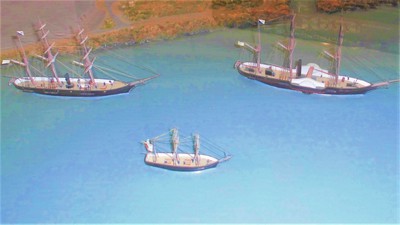

長崎海軍伝習所に近い有利を活かし48名と言われる精鋭を派遣する佐賀藩。

設置者である幕府と張り合う人数。幕臣に比べて、訓練の条件は制限されますが、佐賀の伝習生の熱心さにはオランダ人教官も感服。

〔参照:第12話「海軍伝習」⑨-2(悔しかごたぁ・後編)〕

そして、佐賀藩は他の追随を許さない、海軍の運用能力を身に付けます。

――こうして佐賀藩は、幕末の海に駆けます。

幕末期のドラマでは、よく“志士たち”が蒸気船に乗りますが、それを自力で動かす人材が豊富にいるのが佐賀藩らしさ。積み重ねた訓練の賜物でしょう。

〔参照:第14話「遣米使節」⑩(秘密の航海)〕

殿・鍋島直正も、たびたび蒸気船で移動。関門海峡を通り、瀬戸内海を行く…海路ならではの機動力の高さが光ります。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑬(海に駆ける)〕

――次なる、佐賀藩のチャレンジは…

国際港・長崎を警備するだけでなく、外国船の往来が多い、九州近海の監視。列強の実力を理解したうえで「西の海は佐賀藩で守る」という気概を感じます。

佐賀藩主・鍋島直正が、大老・井伊直弼と相談したと言われる“武備開国”の戦略。天草(熊本)の幕府領を佐賀藩が借り受け、“海軍基地”を置く計画です。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑭(“赤鬼”が背負うもの)〕

――ここで、幕末の大事件“桜田門外の変”が…

佐賀藩の立場としては、幕府との強い接点だった井伊大老を失うことに。外海への拠点と考えていた、天草の海軍基地も“幻”の計画となりました。

事件の時期は、1860年(安政七年・万延元年)の三月。この辺りから、幕府の権威低下が加速するのは、繰り返し語るところです。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑮(雪の舞う三月)〕

――最近、評価され始めた江戸幕府の近代化政策。

長崎を通じて“西洋”を見ていた佐賀藩。早くから近代化のトップランナーとして技術革新を進め、韮山反射炉の築造などで幕府に協力していました。

〔参照(後半):第13話「通商条約」⑨(嗚呼、蘭学寮)〕

しかし、「幕末の分水嶺」とも例えられる“桜田門外の変”。その後、幕府とは、やや距離を置くようになった佐賀藩。独自路線へと進んでいきます。

事件の翌年(1861年)。佐賀藩主・鍋島直正は隠居して、前藩主の立場に。鍋島閑叟(なべしま かんそう)と正式に号し、自らを「ヒマな隠居」とアピール。

――「その真意や、いかに…」

“閑叟”を名乗るご隠居・鍋島直正。はたして佐賀の殿様は、主役の座を降りたのか。しかし藩政の実権は、未だご隠居の手にある…

大老亡き後の混乱期、幕府からも期待される有力者・鍋島直正。まだ40代での突然の“引退宣言”は、様々な憶測を呼びます。

開明的な名君から、佐賀の志士たちにフォーカス(焦点)が移っていく時期を、第2部では、どうにか上手く表現したいところです。

第2部の状況設定を語るため、1860年頃を描いた第1部終盤を「①海外編」「②国内編」「③佐賀編」にまとめ、3本立てで紹介する企画の2回目。

私の見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージでは、多数の佐賀の人たちの活躍を描くことを目指すため、その分、話の展開も多方面にわたることに。

“1つの物語”としては読みづらくなってしまいます。本物の“大河ドラマ”では、「①~③の海外・国内・佐賀」の要素は、どんな配分で描かれるのか。

…いつの日にか、その答えが出ると信じて、書き続けたいと思います。

――「②国内編」での紹介は、殿・鍋島直正を中心としたエピソード。

長崎海軍伝習所に近い有利を活かし48名と言われる精鋭を派遣する佐賀藩。

設置者である幕府と張り合う人数。幕臣に比べて、訓練の条件は制限されますが、佐賀の伝習生の熱心さにはオランダ人教官も感服。

〔参照:

そして、佐賀藩は他の追随を許さない、海軍の運用能力を身に付けます。

――こうして佐賀藩は、幕末の海に駆けます。

幕末期のドラマでは、よく“志士たち”が蒸気船に乗りますが、それを自力で動かす人材が豊富にいるのが佐賀藩らしさ。積み重ねた訓練の賜物でしょう。

〔参照:

殿・鍋島直正も、たびたび蒸気船で移動。関門海峡を通り、瀬戸内海を行く…海路ならではの機動力の高さが光ります。

〔参照:

――次なる、佐賀藩のチャレンジは…

国際港・長崎を警備するだけでなく、外国船の往来が多い、九州近海の監視。列強の実力を理解したうえで「西の海は佐賀藩で守る」という気概を感じます。

佐賀藩主・鍋島直正が、大老・井伊直弼と相談したと言われる“武備開国”の戦略。天草(熊本)の幕府領を佐賀藩が借り受け、“海軍基地”を置く計画です。

〔参照(後半):

――ここで、幕末の大事件“桜田門外の変”が…

佐賀藩の立場としては、幕府との強い接点だった井伊大老を失うことに。外海への拠点と考えていた、天草の海軍基地も“幻”の計画となりました。

事件の時期は、1860年(安政七年・万延元年)の三月。この辺りから、幕府の権威低下が加速するのは、繰り返し語るところです。

〔参照:

――最近、評価され始めた江戸幕府の近代化政策。

長崎を通じて“西洋”を見ていた佐賀藩。早くから近代化のトップランナーとして技術革新を進め、韮山反射炉の築造などで幕府に協力していました。

〔参照(後半):

しかし、「幕末の分水嶺」とも例えられる“桜田門外の変”。その後、幕府とは、やや距離を置くようになった佐賀藩。独自路線へと進んでいきます。

事件の翌年(1861年)。佐賀藩主・鍋島直正は隠居して、前藩主の立場に。鍋島閑叟(なべしま かんそう)と正式に号し、自らを「ヒマな隠居」とアピール。

――「その真意や、いかに…」

“閑叟”を名乗るご隠居・鍋島直正。はたして佐賀の殿様は、主役の座を降りたのか。しかし藩政の実権は、未だご隠居の手にある…

大老亡き後の混乱期、幕府からも期待される有力者・鍋島直正。まだ40代での突然の“引退宣言”は、様々な憶測を呼びます。

開明的な名君から、佐賀の志士たちにフォーカス(焦点)が移っていく時期を、第2部では、どうにか上手く表現したいところです。

2021年07月15日

「世界を廻る者たち(①海外編)」

こんばんは。

『青天を衝け』では薩摩藩と組み、万博の裏で暗躍するモンブラン伯爵が登場。“独立国家”「薩摩琉球国」をパリ万博に出現させ、幕府の一団は窮地に。

幕府は“諸藩”の中でやや大きいだけだと、ヨーロッパの新聞で報じられます。以前から幕府方は、裏がありそうな“モンブラン”を要注意人物と見ていました。

「まるで“黒い”モンブランだな…」と思うテレビの前の私。まるで関係は無さそうですが、夏に恋しくなる佐賀の氷菓『ブラックモンブラン』に思い至ります。

――さて、今回から“本編”第2部に向けてのご案内。

私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを語るならば、“自作”するのが、最も都合が良いはず。

幕末期。佐賀藩には科学技術の研究所“精錬方”がありました。日本の近代を先取りする、佐賀の産業革命の拠点。

〔参照(後半):第10話「蒸気機関」⑩(佐賀の産業革命)〕

「そこに無か物(もん)なら、造れば良かばい。」

無ければ造る、造ってみせる!佐賀藩には、そんな気概があったのでしょう。

――“本編”を第2部に進めるにあたって…

今回からの3本立てで、第1部のラストで書き連ねた記事をご紹介します。年代は1860年頃。第2部も、この前後の時期から進める予定です。

ここで『青天を衝け』では“勘定奉行”の肩書きで登場する、小栗忠順(上野介)〔演:武田真治〕について触れておきます。

〔参照:「新キャストを考える①」(“明治の父”の1人)〕

よく手元で“ネジ”を握りしめている姿が映ります。これは幕府の遣米使節として太平洋を渡った小栗忠順が、アメリカ海軍の工場の視察時に入手したもの。

…ネジなどの金属部品すら機械で製造する、アメリカ東海岸の工業化に驚き、その記念に持ち帰ったと言われています。

――その遣米使節に同行していた佐賀藩士たち。

ポーハタン号と咸臨丸の2隻が太平洋を渡ったのですが、双方に佐賀藩から派遣された人物が乗船しています。

まず、ポーハタン号に乗船したメンバー7名※のうち、“本編”では「鍋島直正公の写真を撮った人」である川崎道民を中心に描きました。

※派遣人数としては、出典資料によって差異も見られます。

写真技術に磨きをかけたり、外科手術を視察したり…と、アメリカ東海岸で短い滞在の中、走り回る川崎道民。空にあがるバルーン(気球)も見学したようです。

――出航した時期は、1860年1月頃。

和暦では安政七年(3月に改元して万延元年)。日本からの出港時は第14話で、アメリカに到着してからは第15話で描きました。

「佐賀藩の長崎英学校を創った立役者」である小出千之助も登場します。のちに大隈重信が英語を身に付けたのは、小出の影響であるようです。

〔参照(後半):第14話「遣米使節」⑬(アメリカに行きたいか!)〕

これから7年ほど後の撮影で、大隈重信・副島種臣らと並んだ写真の存在も。

全国から新時代に活躍する人材が学びに来た佐賀藩の英学校創設に活躍し、パリ万博にも赴いた国際派・小出を第2部でどう描くかも課題になりそうです。

――近代化の進展した、アメリカ東海岸。

海を渡った佐賀藩士たちも、電信・鉄道等が縦横に走る近代社会に驚愕。

〔参照:第15話「江戸動乱」③(異郷で見た気球〔バルーン〕)〕

咸臨丸に乗り込んだ秀島藤之助はアメリカ西海岸から太平洋を戻りますが、小出千之助・川崎道民らポーハタン号で渡航したメンバーは東海岸に滞在した後、大西洋を経由し、世界を一周して日本に帰ってきます。

世界を廻った者たち。彼らが持ち帰った西洋の情報や知識。佐賀藩士たちが、日本の近代化に大きな役割を果たすことにつながっていきます。

『青天を衝け』では薩摩藩と組み、万博の裏で暗躍するモンブラン伯爵が登場。“独立国家”「薩摩琉球国」をパリ万博に出現させ、幕府の一団は窮地に。

幕府は“諸藩”の中でやや大きいだけだと、ヨーロッパの新聞で報じられます。以前から幕府方は、裏がありそうな“モンブラン”を要注意人物と見ていました。

「まるで“黒い”モンブランだな…」と思うテレビの前の私。まるで関係は無さそうですが、夏に恋しくなる佐賀の氷菓『ブラックモンブラン』に思い至ります。

――さて、今回から“本編”第2部に向けてのご案内。

私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを語るならば、“自作”するのが、最も都合が良いはず。

幕末期。佐賀藩には科学技術の研究所“精錬方”がありました。日本の近代を先取りする、佐賀の産業革命の拠点。

〔参照(後半):

「そこに無か物(もん)なら、造れば良かばい。」

無ければ造る、造ってみせる!佐賀藩には、そんな気概があったのでしょう。

――“本編”を第2部に進めるにあたって…

今回からの3本立てで、第1部のラストで書き連ねた記事をご紹介します。年代は1860年頃。第2部も、この前後の時期から進める予定です。

ここで『青天を衝け』では“勘定奉行”の肩書きで登場する、小栗忠順(上野介)〔演:武田真治〕について触れておきます。

〔参照:

よく手元で“ネジ”を握りしめている姿が映ります。これは幕府の遣米使節として太平洋を渡った小栗忠順が、アメリカ海軍の工場の視察時に入手したもの。

…ネジなどの金属部品すら機械で製造する、アメリカ東海岸の工業化に驚き、その記念に持ち帰ったと言われています。

――その遣米使節に同行していた佐賀藩士たち。

ポーハタン号と咸臨丸の2隻が太平洋を渡ったのですが、双方に佐賀藩から派遣された人物が乗船しています。

まず、ポーハタン号に乗船したメンバー7名※のうち、“本編”では「鍋島直正公の写真を撮った人」である川崎道民を中心に描きました。

※派遣人数としては、出典資料によって差異も見られます。

写真技術に磨きをかけたり、外科手術を視察したり…と、アメリカ東海岸で短い滞在の中、走り回る川崎道民。空にあがるバルーン(気球)も見学したようです。

――出航した時期は、1860年1月頃。

和暦では安政七年(3月に改元して万延元年)。日本からの出港時は第14話で、アメリカに到着してからは第15話で描きました。

「佐賀藩の長崎英学校を創った立役者」である小出千之助も登場します。のちに大隈重信が英語を身に付けたのは、小出の影響であるようです。

〔参照(後半):

これから7年ほど後の撮影で、大隈重信・副島種臣らと並んだ写真の存在も。

全国から新時代に活躍する人材が学びに来た佐賀藩の英学校創設に活躍し、パリ万博にも赴いた国際派・小出を第2部でどう描くかも課題になりそうです。

――近代化の進展した、アメリカ東海岸。

海を渡った佐賀藩士たちも、電信・鉄道等が縦横に走る近代社会に驚愕。

〔参照:

咸臨丸に乗り込んだ秀島藤之助はアメリカ西海岸から太平洋を戻りますが、小出千之助・川崎道民らポーハタン号で渡航したメンバーは東海岸に滞在した後、大西洋を経由し、世界を一周して日本に帰ってきます。

世界を廻った者たち。彼らが持ち帰った西洋の情報や知識。佐賀藩士たちが、日本の近代化に大きな役割を果たすことにつながっていきます。

2021年07月12日

「パリ万博を、どう描くか?」

こんばんは。

大河ドラマ『青天を衝け』(22)では、幕末のパリ万博が舞台でしたね。第2部で描こうと思っているテーマの1つに、この幕末の「万国博覧会」があります。

…ちなみに今回の記事は、ほぼ『青天を衝け』には登場しない内容ばかりです。お時間のある方は、しばらく私の“空想”にお付き合いください。

では、本題です。同作品では“幕府VS薩摩”の外交合戦をハッキリと描く意図か、ある重要な部分が省略されています。

――それはパリ万博への、佐賀藩の出展。

基本的に佐賀藩は「マジメな優等生キャラ」です。能力のわりに目立てず、活躍しているのに損な役回りになりがち、何より手柄のアピールが上手くない。

「あの子は、すごく頑張っとるばってん、“持っとらん”もんね…」

学校では、そう言われてしまうタイプか。それも、佐賀の一面であることを否定はしません。しかし、私のブログにおいては問答無用で、佐賀が主役になります。

――幕府からの呼びかけに応じて、

1867(慶応三)年のパリ万博に出展した佐賀藩。その目的は、“万国無比”と評判の高い佐賀の陶磁器など、特産品の販路開拓。

佐賀藩は海外進出に熱心ですが、長崎警備担当を意識するためか“密航”には消極的。幕府の使節団参加などで公式に藩士を派遣する傾向があります。

この真面目さがもどかしいですが、それゆえ“佐賀への愛”は尽きないのです。

パリに来た、佐賀の精鋭たちを率いるのは、後に産業振興や文化財保護など、万国博覧会に関係する分野で活躍する人物。

――そのリーダーの名は、佐野常民(栄寿左衛門)。

『青天を衝け』で描かれたパリ万博の中、私は佐野常民先生の姿を探します。各国からの来場者で、賑わう博覧会場。40か国以上の参加があったとか。

これは、声を出さねば見つからない。万博の中心でも、“佐賀”を叫ぶ。

「…お客様の中に、佐賀から来られた方は、いらっしゃいませんか!?」

会場には水圧で動くエレベーターとか、大型の蒸気機関など、時代を先取りした科学技術の展示があります。

――到着時期がまだだったのか、探し方が甘かったのか…

番組で映されたパリ万博の会場では、佐野先生の姿を見つけられません。

「…佐野さんなら、“鋼鉄大砲”のところに居るとよ。」

『青天を衝け』では映り損ねるも、パリ万博の会場に佐賀の人はいたようです。

佐野先生は、“プロシア”(現・ドイツ周辺)の展示物を見て居られましたか。

――現代でも、ドイツの重工業地帯として知られる、

ルール地方の都市・エッセン。その地から世界に名を轟かせたクルップ社製の巨大な鋼鉄大砲が、華やかな万博会場に、特別な違和感を醸し出します。

…そういえば、『青天を衝け』では見かけなかった景色です。

佐賀藩の万博。海外派遣のもう1つの目的は技術情報の収集と武装の強化。佐野先生にはいろいろと“特命”もあって、お忙しかったのです。

――『青天を衝け』(22)の映像は、

幕末のパリ万国博覧会をイメージするには、とても良い教材でした。私には遠くヨーロッパの博覧会場で、奮闘する佐賀の人たちの姿が目に浮かぶようです。

大量に持ち込んだ茶葉を捌くのに、難渋する佐賀藩士の姿が。準備する期間が足らず、西洋の売れ筋に合わない陶磁器を選んでしまった佐賀商人の苦悩が。

「悔しか~っ!」

「あきらめては、ならんばい。」

――大丈夫です。近いうちに“リベンジ”の機会が来ますから…

明治のウィーン万国博覧会では、きっと佐賀の力を見せつけてやりましょう。

…という具合に『青天を衝け』を見ている間、私の空想も同時に進行します。

とても充実した時間なのですが、もう少し落ち着いて鑑賞したい気もしています。そこは佐賀藩士(?)なので、仕方が無いのかもしれません。

次回から第1部の終盤を特集し、ようやく第2部を開始予定です。パリ万博は、第23話ぐらい(?)までに描ければよいのですが、いつになることやら。

※関連記事

・参照(中盤):「主に伊万里市民・有田町民の方を対象としたつぶやき。」

・参照(写真):「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(後編)」

・参照(構成):「さがはん~パリ・ウィーン万国博覧会噺~」

大河ドラマ『青天を衝け』(22)では、幕末のパリ万博が舞台でしたね。第2部で描こうと思っているテーマの1つに、この幕末の「万国博覧会」があります。

…ちなみに今回の記事は、ほぼ『青天を衝け』には登場しない内容ばかりです。お時間のある方は、しばらく私の“空想”にお付き合いください。

では、本題です。同作品では“幕府VS薩摩”の外交合戦をハッキリと描く意図か、ある重要な部分が省略されています。

――それはパリ万博への、佐賀藩の出展。

基本的に佐賀藩は「マジメな優等生キャラ」です。能力のわりに目立てず、活躍しているのに損な役回りになりがち、何より手柄のアピールが上手くない。

「あの子は、すごく頑張っとるばってん、“持っとらん”もんね…」

学校では、そう言われてしまうタイプか。それも、佐賀の一面であることを否定はしません。しかし、私のブログにおいては問答無用で、佐賀が主役になります。

――幕府からの呼びかけに応じて、

1867(慶応三)年のパリ万博に出展した佐賀藩。その目的は、“万国無比”と評判の高い佐賀の陶磁器など、特産品の販路開拓。

佐賀藩は海外進出に熱心ですが、長崎警備担当を意識するためか“密航”には消極的。幕府の使節団参加などで公式に藩士を派遣する傾向があります。

この真面目さがもどかしいですが、それゆえ“佐賀への愛”は尽きないのです。

パリに来た、佐賀の精鋭たちを率いるのは、後に産業振興や文化財保護など、万国博覧会に関係する分野で活躍する人物。

――そのリーダーの名は、佐野常民(栄寿左衛門)。

『青天を衝け』で描かれたパリ万博の中、私は佐野常民先生の姿を探します。各国からの来場者で、賑わう博覧会場。40か国以上の参加があったとか。

これは、声を出さねば見つからない。万博の中心でも、“佐賀”を叫ぶ。

「…お客様の中に、佐賀から来られた方は、いらっしゃいませんか!?」

会場には水圧で動くエレベーターとか、大型の蒸気機関など、時代を先取りした科学技術の展示があります。

――到着時期がまだだったのか、探し方が甘かったのか…

番組で映されたパリ万博の会場では、佐野先生の姿を見つけられません。

「…佐野さんなら、“鋼鉄大砲”のところに居るとよ。」

『青天を衝け』では映り損ねるも、パリ万博の会場に佐賀の人はいたようです。

佐野先生は、“プロシア”(現・ドイツ周辺)の展示物を見て居られましたか。

――現代でも、ドイツの重工業地帯として知られる、

ルール地方の都市・エッセン。その地から世界に名を轟かせたクルップ社製の巨大な鋼鉄大砲が、華やかな万博会場に、特別な違和感を醸し出します。

…そういえば、『青天を衝け』では見かけなかった景色です。

佐賀藩の万博。海外派遣のもう1つの目的は技術情報の収集と武装の強化。佐野先生にはいろいろと“特命”もあって、お忙しかったのです。

――『青天を衝け』(22)の映像は、

幕末のパリ万国博覧会をイメージするには、とても良い教材でした。私には遠くヨーロッパの博覧会場で、奮闘する佐賀の人たちの姿が目に浮かぶようです。

大量に持ち込んだ茶葉を捌くのに、難渋する佐賀藩士の姿が。準備する期間が足らず、西洋の売れ筋に合わない陶磁器を選んでしまった佐賀商人の苦悩が。

「悔しか~っ!」

「あきらめては、ならんばい。」

――大丈夫です。近いうちに“リベンジ”の機会が来ますから…

明治のウィーン万国博覧会では、きっと佐賀の力を見せつけてやりましょう。

…という具合に『青天を衝け』を見ている間、私の空想も同時に進行します。

とても充実した時間なのですが、もう少し落ち着いて鑑賞したい気もしています。そこは佐賀藩士(?)なので、仕方が無いのかもしれません。

次回から第1部の終盤を特集し、ようやく第2部を開始予定です。パリ万博は、第23話ぐらい(?)までに描ければよいのですが、いつになることやら。

※関連記事

・参照(中盤):

・参照(写真):

・参照(構成):

2021年07月10日

「第2部を、どう描くか?」

こんばんは。

最近、忙しさにかまけて、当ブログのメインテーマ「幕末佐賀藩の大河ドラマ」から離れていた感があります。そろそろ話を戻さんばなりません。あの世界へ。

――ところで、夏の高校野球のシーズンですね…

今年は無事に予選の県大会は進むのでしょうか。いきなり野球に例えますが、最近は「変化球ばかりを出してきたが、また直球勝負をしたい」と考えています。

私の見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の本編イメージ。第2部の題材は「佐賀の志士たちの群像劇」というところでしょうか。

――ここで、大きな問題があります。

今のところ、第2部の前半と考えている年代は、1861~1867年頃。幕末も大詰めの時期。

政局の舞台だった上方(京・大坂)で佐賀の存在感は薄く、「やたらと強いのに動こうとしない佐賀藩」。近代化への地道な努力のみでは物語は書きづらい。

…激動の時代。慎重な姿勢を崩さない殿・鍋島直正。焦りを感じる佐賀の志士たちの想いは複雑です。

――思惑が読めないから、“肥前の妖怪”とまで言われる。

政治闘争にあまり絡まなかったことで、佐賀藩の影響力は軽く見られがちです。

しかし、明治維新では“官軍”への参加が大幅に出遅れようが、新政府は佐賀を中枢に迎えざるを得なかった。いわゆる“薩長土肥”の体制ですね。

…これが、歴史上に示された結果で、第2部の折り返し地点に考えています。

――「大河ドラマ」での、佐賀の“勝ち筋”を探る。

「佐賀藩の存在無しでは、新政府が運営しづらかった」という要因は、いろいろと推測できます。その中身をどんな解釈で書くか。

明治の初めに、実は新政府の体制づくりを主導していた佐賀藩の出身者たち。戊辰戦争の時期にも進んでいた、新国家建設への苦闘を大事に描きたい。

現在の思惑では、1868~1873年頃までを第2部の後半に設定。明治初期ですね。ここを「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のピークとして描きたいです。

――これが私の力量で、どこまで描けるか…

それは、私自身もわかりません。書き通せる自信があるわけでも無いのです。

幕末期の佐賀を題材として著名な作家さんの小説もありますし、「そのうち才能のある誰かが、“大河向き”の作品も書くだろう…」と思う時もあります。

…結局、「私も書いてみたい!」というのが本音なのかもしれません。

――どのみち、佐賀が本当の「大河ドラマ」になった時は、

必要に応じて、プロの脚本家さんがどうにかしてくれると思います。ならば、話の構成にまとまりを欠いても、“佐賀への愛”を叫ぶ方が大事。

そして、「“幕末佐賀藩の大河ドラマ”は、近いうちに実現するかも…」と考える、同志(?)の数をなるべく増やしておく。それが私の役回りなのかもしれません。

これからは時折、私の想いのこもった直球(ストレート)を、投げ込んでいきます。夏バテも心配な時期ですが、“捕球”できそうな方は、ぜひ受け止めてください!

最近、忙しさにかまけて、当ブログのメインテーマ「幕末佐賀藩の大河ドラマ」から離れていた感があります。そろそろ話を戻さんばなりません。あの世界へ。

――ところで、夏の高校野球のシーズンですね…

今年は無事に予選の県大会は進むのでしょうか。いきなり野球に例えますが、最近は「変化球ばかりを出してきたが、また直球勝負をしたい」と考えています。

私の見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の本編イメージ。第2部の題材は「佐賀の志士たちの群像劇」というところでしょうか。

――ここで、大きな問題があります。

今のところ、第2部の前半と考えている年代は、1861~1867年頃。幕末も大詰めの時期。

政局の舞台だった上方(京・大坂)で佐賀の存在感は薄く、「やたらと強いのに動こうとしない佐賀藩」。近代化への地道な努力のみでは物語は書きづらい。

…激動の時代。慎重な姿勢を崩さない殿・鍋島直正。焦りを感じる佐賀の志士たちの想いは複雑です。

――思惑が読めないから、“肥前の妖怪”とまで言われる。