2022年07月29日

連続ブログ小説「聖地の剣」(6)バック・トゥ・ザ・サガ…?

こんばんは。

佐賀城方面へと加速していく、佐賀市営バス。その時は乗客も少なく、あまり停車もなかったため、よりスピーディーな印象です。

この中央大通り沿いには、県内各地の“賢人”たちの銅像が立ち並んでおり、流れる景色に思うところがありました。

――私は思った。「早い…、あまりにも余韻(よいん)が無い」と。

迅速にバスを走らせて、少し残念がられる。佐賀市交通局からすれば「そがん(そんな)事、言われても…」というところだろう。

『駅前まちかど広場』にある“佐賀の七賢人”と、幕末の早くから異才を見せた3名の先駆者たちの銅像は、もう少し見ていたかった。

〔参照:連続ブログ小説「聖地の剣」(5)車上より、ご無礼を〕

――大通りの銅像は、この場所だけではない。

雨模様だが幸いにして、涼しげな日だった。バスは追い風でも受けるかのように、順調に進む。

車窓からは沿道の両側に、佐賀県が誇る偉人たちの銅像の姿が見えては、過ぎ去っていく。

――まるで、時間を遡行しているかのような感覚を持つ。

バスは佐賀城の方角へと進んでいるのは、はっきり認識しているから、停留所を超えるたびに“幕末”へと年代が近づいているような気分だ。

冷静に考えれば、幕末期は、とても怖い時代だった。私も“本編”を書く中では、殺伐とした光景も描くところがあり、表現の仕方に迷うこともよくある。

――なぜ、そんな時代の事を考えてしまうのだろう。

私は“歴史好き”には分類されたと思うが、ここ数年まで、それほど幕末期には興味が強くなかった。

しかし、佐賀藩が、何だか地味だと思っていた私の故郷が…日本の近代化を引っ張っていた事に気付いて、考えを改めた。

その“覚醒”は随分と遅くなり、時代は「令和」に至ろうとしていた頃だ。以来、私は佐賀県出身である事を、内なる誇りとして、今を生きている。

あまり語られて来なかった、幕末の黎明期から明治の近代国家形成までの“もう1つ”の歴史。きっと私の答えは、佐賀で探さねば見つからない。

――流れる景色には、羊羹(ようかん)の名店も見える。

江戸時代を通じて、砂糖が運ばれた長崎街道。「シュガーロード」の異名にふさわしい景色が、菓舗の点在という形で、佐賀の伝統となっているようだ。

「時間があれば歩きたかったかな」という気持ちも浮かぶ。ただ、今回のようなスピーディーな移動も、まるで“時間旅行”のような感覚を得て、悪くはない。

そんな事を考えている間も、バスは淡々と距離を稼ぎ、かつて「四十間堀」とも呼ばれたという、佐賀城の広大な堀の端へと至る。

――この辺りで足回りの良さを見せた、佐賀市営バスと別れる。

「…やっぱり、バスに乗って良かった。」

慌ただしい“帰藩”。ここから左手には、佐賀城を望むところまで来た。ここ数年のコロナ禍で、この“聖地”を訪れることもできなかった。感慨深いものがある。

佐賀城にはもちろん寄りたいが、この帰藩の目的は、ひとまず県立博物館の側にある。私は右手の方に歩を進めた。

(続く)

佐賀城方面へと加速していく、佐賀市営バス。その時は乗客も少なく、あまり停車もなかったため、よりスピーディーな印象です。

この中央大通り沿いには、県内各地の“賢人”たちの銅像が立ち並んでおり、流れる景色に思うところがありました。

――私は思った。「早い…、あまりにも余韻(よいん)が無い」と。

迅速にバスを走らせて、少し残念がられる。佐賀市交通局からすれば「そがん(そんな)事、言われても…」というところだろう。

『駅前まちかど広場』にある“佐賀の七賢人”と、幕末の早くから異才を見せた3名の先駆者たちの銅像は、もう少し見ていたかった。

〔参照:

――大通りの銅像は、この場所だけではない。

雨模様だが幸いにして、涼しげな日だった。バスは追い風でも受けるかのように、順調に進む。

車窓からは沿道の両側に、佐賀県が誇る偉人たちの銅像の姿が見えては、過ぎ去っていく。

――まるで、時間を遡行しているかのような感覚を持つ。

バスは佐賀城の方角へと進んでいるのは、はっきり認識しているから、停留所を超えるたびに“幕末”へと年代が近づいているような気分だ。

冷静に考えれば、幕末期は、とても怖い時代だった。私も“本編”を書く中では、殺伐とした光景も描くところがあり、表現の仕方に迷うこともよくある。

――なぜ、そんな時代の事を考えてしまうのだろう。

私は“歴史好き”には分類されたと思うが、ここ数年まで、それほど幕末期には興味が強くなかった。

しかし、佐賀藩が、何だか地味だと思っていた私の故郷が…日本の近代化を引っ張っていた事に気付いて、考えを改めた。

その“覚醒”は随分と遅くなり、時代は「令和」に至ろうとしていた頃だ。以来、私は佐賀県出身である事を、内なる誇りとして、今を生きている。

あまり語られて来なかった、幕末の黎明期から明治の近代国家形成までの“もう1つ”の歴史。きっと私の答えは、佐賀で探さねば見つからない。

――流れる景色には、羊羹(ようかん)の名店も見える。

江戸時代を通じて、砂糖が運ばれた長崎街道。「シュガーロード」の異名にふさわしい景色が、菓舗の点在という形で、佐賀の伝統となっているようだ。

「時間があれば歩きたかったかな」という気持ちも浮かぶ。ただ、今回のようなスピーディーな移動も、まるで“時間旅行”のような感覚を得て、悪くはない。

そんな事を考えている間も、バスは淡々と距離を稼ぎ、かつて「四十間堀」とも呼ばれたという、佐賀城の広大な堀の端へと至る。

――この辺りで足回りの良さを見せた、佐賀市営バスと別れる。

「…やっぱり、バスに乗って良かった。」

慌ただしい“帰藩”。ここから左手には、佐賀城を望むところまで来た。ここ数年のコロナ禍で、この“聖地”を訪れることもできなかった。感慨深いものがある。

佐賀城にはもちろん寄りたいが、この帰藩の目的は、ひとまず県立博物館の側にある。私は右手の方に歩を進めた。

(続く)

2022年07月26日

連続ブログ小説「聖地の剣」(5)車上より、ご無礼を

こんばんは。佐賀駅に到着してから、概ね30分が経過。

地元にお住まいの皆様には、今ひとつピンとこないと思われますが、私の現地取材は大体、限られた時間との戦いになります。

観光地として佐賀を見た場合、どちらかと言えば「ゆっくりできる場所」を強調しているイメージです。

ところが、“聖地”として佐賀を訪れた場合は、これほどまでに忙しい…という、珍しい類型のレポートとしてご覧ください。

――「コムボックス」から、佐賀駅バスセンターに移動する。

また、『ゾンビランドサガ』の話題になるが、佐賀の市営バスには、同アニメのイラストが全面を飾るラッピングバス・“フランシュシュ号”が存在したという。

厳密には、もっと進んで内装や車内放送までコラボレーションした車両だったと聞く。事情を知らない人が乗ろうものなら、困惑すること間違いなしだろう。

同作品の熱烈なファンですら「公共交通で、この車両は大丈夫なのか…」と、ざわめくほどだった…という話もあるそうだ。

――例によって、私は“帰藩”できなかったうちに、

『ゾンビランドサガ』仕様の特別車両の、現物を見る機会を逸したようだ。今年(2022年)1月までは走っていたらしい。

写真等で見る限り、そのバスの車体後面には「乗りますか?ノリノリですか?」という、とてもノリの良いセリフが記されていたようだ。

そして、このセリフは「佐賀の特産品・海苔と掛けていたのかもしれない!」という事に今頃、思い至った。

――「ああ、乗るとも。私も、バスに乗りますとも!」

話は横道に逸れつつ展開するが、佐賀駅バスセンターに着いた時点に戻る。

もちろん、その時に眼前の乗り場へと進み出でたのは、普通の佐賀市営バスの車両。しかし、時間の限られた私には、強い味方の登場と言える。

――そして、到着したバスの車両は空いていた。

ゆっくり歩いて、久しぶりの中央大通りを眺めたくもあるが、ここはスピード感を持って動くことが大事だ。

混雑時を外したとはいえ、乗客数が少ないのはゆゆしき問題だが、急がねばならぬ私にはありがたい状況だろう。

バスの乗車もスムーズ。座席も悠々で、すみやかに発進した。目指すは佐賀城方面。次の目的地は県立博物館である。

――車窓に流れる、久々の佐賀市内の風景。

本来なら、立ち寄りたかった場所があった。幕末佐賀藩の“賢人たち”の像が揃う『駅前まちかど広場』である。

バスは南に少し進み、佐賀市役所そばの通りを抜けて右折。そして中央大通りに左折合流して、そのまま南にある佐賀城の方面へと進む路線だ。

その中央大通りに入る直前だが、右手に10名もの銅像が集う一角がある。

そこには、明治期にも活躍した“佐賀の七賢人”に、佐賀の志士たちの先生・枝吉神陽が集う。ここまで8名。

――幕末の黎明期に活躍した2名の姿もある。

“佐賀七賢人”の中心人物・鍋島直正の両側に控える。この2人が追加されているのが、渋好みである。

幕末の名君・鍋島直正の師匠で、佐賀藩建て直しの策を練った古賀穀堂。

直正公の義兄で、日本近代化のトップランナー佐賀藩を、さらに一歩先から引っ張る役回りがあった、武雄領主・鍋島茂義。

幕末期の佐賀藩が大河ドラマになれば、この2人は“イケオジ”(格好の良い年配男性)枠の俳優さんで決まりだろう。

――以上、この広場には10名の賢人たちの姿があるのだが、

佐賀で、私が活動できる時間は短い。今回に至っては“先輩たち”の姿は、遠く車窓から追うのみ。

「車上より、ご無礼をいたします!」

本来ならば、お近くまで“ご挨拶”にうかがうべきで、そうすれば“先輩たち”は、きっと私に何かを教えてくれるのだが…

私はそんな心持ちで、流れる景色を見つめた。

すると、バスの窓ガラスが、まるで「現代と、幕末期を隔てる“時間の壁”」に見えてくる感覚もあって、これはこれで面白い。

――『駅前まちかど広場』を、走るバスの車窓より望むわずかな時間。

私にはこんな声が、口々に聞こえてくるような気がした。

「まったく…お主は慌ただしい。もう少し、時は取れぬのか。」

「おいの“出番”が、少なくなかね!?しっかり調べんばならんばい!」

それだけ、活き活きとした景色だが、あっという間にバスは左へと旋回し、その場を通過した。

今日も佐賀市営バスは、乗客を運ぶ“使命”を果たすのだろう。その足取りは頼もしい。速度を緩めず、中央大通りを南へと駆けてゆく。

(続く)

地元にお住まいの皆様には、今ひとつピンとこないと思われますが、私の現地取材は大体、限られた時間との戦いになります。

観光地として佐賀を見た場合、どちらかと言えば「ゆっくりできる場所」を強調しているイメージです。

ところが、“聖地”として佐賀を訪れた場合は、これほどまでに忙しい…という、珍しい類型のレポートとしてご覧ください。

――「コムボックス」から、佐賀駅バスセンターに移動する。

また、『ゾンビランドサガ』の話題になるが、佐賀の市営バスには、同アニメのイラストが全面を飾るラッピングバス・“フランシュシュ号”が存在したという。

厳密には、もっと進んで内装や車内放送までコラボレーションした車両だったと聞く。事情を知らない人が乗ろうものなら、困惑すること間違いなしだろう。

同作品の熱烈なファンですら「公共交通で、この車両は大丈夫なのか…」と、ざわめくほどだった…という話もあるそうだ。

――例によって、私は“帰藩”できなかったうちに、

『ゾンビランドサガ』仕様の特別車両の、現物を見る機会を逸したようだ。今年(2022年)1月までは走っていたらしい。

写真等で見る限り、そのバスの車体後面には「乗りますか?ノリノリですか?」という、とてもノリの良いセリフが記されていたようだ。

そして、このセリフは「佐賀の特産品・海苔と掛けていたのかもしれない!」という事に今頃、思い至った。

――「ああ、乗るとも。私も、バスに乗りますとも!」

話は横道に逸れつつ展開するが、佐賀駅バスセンターに着いた時点に戻る。

もちろん、その時に眼前の乗り場へと進み出でたのは、普通の佐賀市営バスの車両。しかし、時間の限られた私には、強い味方の登場と言える。

――そして、到着したバスの車両は空いていた。

ゆっくり歩いて、久しぶりの中央大通りを眺めたくもあるが、ここはスピード感を持って動くことが大事だ。

混雑時を外したとはいえ、乗客数が少ないのはゆゆしき問題だが、急がねばならぬ私にはありがたい状況だろう。

バスの乗車もスムーズ。座席も悠々で、すみやかに発進した。目指すは佐賀城方面。次の目的地は県立博物館である。

――車窓に流れる、久々の佐賀市内の風景。

本来なら、立ち寄りたかった場所があった。幕末佐賀藩の“賢人たち”の像が揃う『駅前まちかど広場』である。

バスは南に少し進み、佐賀市役所そばの通りを抜けて右折。そして中央大通りに左折合流して、そのまま南にある佐賀城の方面へと進む路線だ。

その中央大通りに入る直前だが、右手に10名もの銅像が集う一角がある。

そこには、明治期にも活躍した“佐賀の七賢人”に、佐賀の志士たちの先生・枝吉神陽が集う。ここまで8名。

――幕末の黎明期に活躍した2名の姿もある。

“佐賀七賢人”の中心人物・鍋島直正の両側に控える。この2人が追加されているのが、渋好みである。

幕末の名君・鍋島直正の師匠で、佐賀藩建て直しの策を練った古賀穀堂。

直正公の義兄で、日本近代化のトップランナー佐賀藩を、さらに一歩先から引っ張る役回りがあった、武雄領主・鍋島茂義。

幕末期の佐賀藩が大河ドラマになれば、この2人は“イケオジ”(格好の良い年配男性)枠の俳優さんで決まりだろう。

――以上、この広場には10名の賢人たちの姿があるのだが、

佐賀で、私が活動できる時間は短い。今回に至っては“先輩たち”の姿は、遠く車窓から追うのみ。

「車上より、ご無礼をいたします!」

本来ならば、お近くまで“ご挨拶”にうかがうべきで、そうすれば“先輩たち”は、きっと私に何かを教えてくれるのだが…

私はそんな心持ちで、流れる景色を見つめた。

すると、バスの窓ガラスが、まるで「現代と、幕末期を隔てる“時間の壁”」に見えてくる感覚もあって、これはこれで面白い。

――『駅前まちかど広場』を、走るバスの車窓より望むわずかな時間。

私にはこんな声が、口々に聞こえてくるような気がした。

「まったく…お主は慌ただしい。もう少し、時は取れぬのか。」

「おいの“出番”が、少なくなかね!?しっかり調べんばならんばい!」

それだけ、活き活きとした景色だが、あっという間にバスは左へと旋回し、その場を通過した。

今日も佐賀市営バスは、乗客を運ぶ“使命”を果たすのだろう。その足取りは頼もしい。速度を緩めず、中央大通りを南へと駆けてゆく。

(続く)

2022年07月23日

連続ブログ小説「聖地の剣」(4)開かれた窓から

こんばんは。

久しぶりに佐賀へと帰ったかと思えば、駅前の複合商業施設「コムボックス」の1階を見回って、時間を使っている私。

“無駄な動き”と思われるでしょうか。きっと、これが後で効いてくるのです。この貴重な時間は、これから私の力になってくる…と信じています。

――JA(農協)系のスーパー「A・COOP」の向かい側。

一般テナントとも喫茶スペースとも、異なる趣きの空間が見える。先ほどから気になっている区画だ。棚に整然とカラフルな冊子やパンフレットが並ぶ。

では、書店なのかと言えばそれも違うが、地域性の強い“品揃え”。

しかし、屋内の通路に面した棚の小冊子は、“商品”では無い様子。一方で、物産の販売も行うようだが、むしろ「展示する」方に力を注いでいる印象だ。

――ここは、観光の“窓口”たる拠点であるらしい。

その名は、『SAGA MADO』。

佐賀県内各地の、観光パンフレット冊子類が集積された場所。案内だけでなく、イベント・展示販売・手荷物預かり…など、その機能は多岐にわたるようだ。

その開かれた“窓”から見える景色が、佐賀県の各地域へとつながっていく。そんなイメージだろうか。

“取材”が目的の私には、好都合な場所と見える。まとまった情報が得にくい、地域のパンフレットから抑えていく。

――「ここは、“宝の山”だ!」

電子的に情報を集めることが容易である現代。なにゆえ、私は“アナログ”な冊子に、このように浮き立つか。

現地での「肌感覚を大事にしているのだ」と言えば聞こえは良いが、答えの1つは「私には、この方が楽だから」である。

印刷物は落ち着いて見られるためか、予期せぬ発見も多い。目標に突き進む“デジタル”な検索手法では得がたい、「情報に出会う」という感覚を持つ。

――私も、佐賀に関わる情報を記事にするので…

少し矛盾した事を言うが、現代は“情報の過多”により、心身のバランスを崩す人も多いという。

人間の情報処理能力には限界があるはずで、かつての“佐賀の賢人”たちのような才能を持ち合わせない私には、取捨選択が必要になるのだろう。

いかに自身にとって有益な情報を得て、無益な情報にとらわれず、有害な情報を遮断するか…そのコントロールが難しいと感じる人も多いかもしれない。

――「おおっ!」ここで、私の目は1枚のパンフレットにとまった。

それは伊万里市周辺の情報。アニメ『ゾンビランドサガ』の舞台になった場所を1枚にまとめている。同作品のファンにとっては“聖地”を記した地図だ。

およそ1年前。私は第2期の『ゾンビランドサガ リベンジ』から視聴した。

〔参照(前半):「誰かが、誰かの“憧れの人”」〕

作中では、伊万里の出身で熱い気性を持つ“ヤンキー”だった、二階堂サキ(2号)というキャラクターが登場する。

――かつて、「居場所が見つからない」青春時代があったようで…

喧嘩に明け暮れる過去が描写されたのを想い出す。たしか、乱闘に飛び入る場面で舞台になっていたのは、伊万里市内に実在しそうな橋の上。

地図では、その場面の舞台は「相生橋」と紹介されていた。なんとなく気になる風景も、意外と一つずつ調べるのは手間なのだ。

橋の名がわかってスッキリする。これは、私にとって有益な情報を得たようだ。

――こちらは、言うまでも無い話だが、

“伊万里焼”の街だから、陶磁器のオブジェも映える。「縁起が良い」と有名な橋が実際に乱闘の舞台では困るから、そこは“物語”として楽しむべきである。

これは私が見た一つの例で、このように佐賀駅前に開かれた“窓”から各地域の物語へと、つながっていく。

工芸・食品など特産品の見本市としての機能もありそうな、この場所。私には、欲しい情報が集まった“宝庫”だったと語っておきたい。

(続く)

久しぶりに佐賀へと帰ったかと思えば、駅前の複合商業施設「コムボックス」の1階を見回って、時間を使っている私。

“無駄な動き”と思われるでしょうか。きっと、これが後で効いてくるのです。この貴重な時間は、これから私の力になってくる…と信じています。

――JA(農協)系のスーパー「A・COOP」の向かい側。

一般テナントとも喫茶スペースとも、異なる趣きの空間が見える。先ほどから気になっている区画だ。棚に整然とカラフルな冊子やパンフレットが並ぶ。

では、書店なのかと言えばそれも違うが、地域性の強い“品揃え”。

しかし、屋内の通路に面した棚の小冊子は、“商品”では無い様子。一方で、物産の販売も行うようだが、むしろ「展示する」方に力を注いでいる印象だ。

――ここは、観光の“窓口”たる拠点であるらしい。

その名は、『SAGA MADO』。

佐賀県内各地の、観光パンフレット冊子類が集積された場所。案内だけでなく、イベント・展示販売・手荷物預かり…など、その機能は多岐にわたるようだ。

その開かれた“窓”から見える景色が、佐賀県の各地域へとつながっていく。そんなイメージだろうか。

“取材”が目的の私には、好都合な場所と見える。まとまった情報が得にくい、地域のパンフレットから抑えていく。

――「ここは、“宝の山”だ!」

電子的に情報を集めることが容易である現代。なにゆえ、私は“アナログ”な冊子に、このように浮き立つか。

現地での「肌感覚を大事にしているのだ」と言えば聞こえは良いが、答えの1つは「私には、この方が楽だから」である。

印刷物は落ち着いて見られるためか、予期せぬ発見も多い。目標に突き進む“デジタル”な検索手法では得がたい、「情報に出会う」という感覚を持つ。

――私も、佐賀に関わる情報を記事にするので…

少し矛盾した事を言うが、現代は“情報の過多”により、心身のバランスを崩す人も多いという。

人間の情報処理能力には限界があるはずで、かつての“佐賀の賢人”たちのような才能を持ち合わせない私には、取捨選択が必要になるのだろう。

いかに自身にとって有益な情報を得て、無益な情報にとらわれず、有害な情報を遮断するか…そのコントロールが難しいと感じる人も多いかもしれない。

――「おおっ!」ここで、私の目は1枚のパンフレットにとまった。

それは伊万里市周辺の情報。アニメ『ゾンビランドサガ』の舞台になった場所を1枚にまとめている。同作品のファンにとっては“聖地”を記した地図だ。

およそ1年前。私は第2期の『ゾンビランドサガ リベンジ』から視聴した。

〔参照(前半):

作中では、伊万里の出身で熱い気性を持つ“ヤンキー”だった、二階堂サキ(2号)というキャラクターが登場する。

――かつて、「居場所が見つからない」青春時代があったようで…

喧嘩に明け暮れる過去が描写されたのを想い出す。たしか、乱闘に飛び入る場面で舞台になっていたのは、伊万里市内に実在しそうな橋の上。

地図では、その場面の舞台は「相生橋」と紹介されていた。なんとなく気になる風景も、意外と一つずつ調べるのは手間なのだ。

橋の名がわかってスッキリする。これは、私にとって有益な情報を得たようだ。

――こちらは、言うまでも無い話だが、

“伊万里焼”の街だから、陶磁器のオブジェも映える。「縁起が良い」と有名な橋が実際に乱闘の舞台では困るから、そこは“物語”として楽しむべきである。

これは私が見た一つの例で、このように佐賀駅前に開かれた“窓”から各地域の物語へと、つながっていく。

工芸・食品など特産品の見本市としての機能もありそうな、この場所。私には、欲しい情報が集まった“宝庫”だったと語っておきたい。

(続く)

2022年07月20日

連続ブログ小説「聖地の剣」(3)疲れた心に花束を

こんばんは。

新型コロナの感染状況のニュースを見るにつけ、少し前に、一度“帰藩”しておいて良かった…と思うところです。

さて、前回で佐賀駅の南口に出た私。

今回、無理やりに“帰藩”を果たしたため、時間は限られます。しかしながら、新しい駅前の商業施設「コムボックス」は見ておく必要があると判断しました。

「色々と気を遣うことが多い日常…、貴方を癒してくれるものは何ですか?」という問いとともに、ご覧ください。

――私は佐賀が故郷だから、“観光”に来た感じではない。

これは私が書く“本編”や関連記事の舞台、いわば“聖地”である佐賀の現地取材である。勢い込んで長距離を移動し、久しぶりの佐賀駅には到達した。

一方で、私には早くも“息切れ”が見られる。

日々の暮らしから来る疲労感の蓄積が、ここで、押し寄せてきたか。めげずに動いていく…そう簡単に、帰っては来られないのだ。

「…ここが、“コムボックス”の中心となるテナントか。」

――「さが風土館 季楽」、そして「A・COOP」という表示。

その名は『さがファンブログ』でも、時々目にする。JAグループ系店舗の一角のようだ。見るからに農産物に強そうなスーパーである。

佐賀が、農業に強い県なのは周知の事実だが、妙に生産量2位~4位ぐらいの品目が多い印象だ。何だか、惜しいのである。

1位を取っているかと思えば、みかん全体ではなく“ハウスみかん”の限定だったりする。贈答品にも通用する品質とは誇らしいが、一歩控えた感じがある。

私は佐賀県の“奥ゆかしさ”が素敵だと思う。但し、時折は目立ってほしい。

佐賀藩士(?)を名乗るに至って、「佐賀って、どこですか…?」という質問は、もはや、心理的に受け付けないのだ。

――そのスーパーの入り口に回ると、また意表を突かれた。

屋内の通路側から見ても、そのインパクトは絶大。このマーケットは、エントランスに“花束”の出迎えがある構成を見せる。

都市圏のスーパーによく見られる、申し訳程度の生花売り場とは一線を画す、特盛りの“花畑”。

そのボリューム感に圧倒された私は、肩の力を抜いて苦笑した。

おかしな所で、佐賀に帰ってきた実感が湧く。この花束は通りすがりの私にも笑顔をもたらすようだ。

――「やはり…間違いなく、佐賀に来ているのだな。」

その花束は、最近では疲れが勝っている、私の心に一時の癒やしを与えた。

そして売り場を見て回れば、畳みかける佐賀名産の食品に「あれも買いたい、これも買いたい」となる。

ただ、取材の序盤で大荷物を抱えるわけにもいかず、買い物については他日を期すこととした。

――「必ず、また“買い出し”に来る。」

売り場を一回りした私。幕末を語ろうとする割に、何ともスケールの小さい“決意”を背負って、次の区画に向かうのだった。

(続く)

新型コロナの感染状況のニュースを見るにつけ、少し前に、一度“帰藩”しておいて良かった…と思うところです。

さて、前回で佐賀駅の南口に出た私。

今回、無理やりに“帰藩”を果たしたため、時間は限られます。しかしながら、新しい駅前の商業施設「コムボックス」は見ておく必要があると判断しました。

「色々と気を遣うことが多い日常…、貴方を癒してくれるものは何ですか?」という問いとともに、ご覧ください。

――私は佐賀が故郷だから、“観光”に来た感じではない。

これは私が書く“本編”や関連記事の舞台、いわば“聖地”である佐賀の現地取材である。勢い込んで長距離を移動し、久しぶりの佐賀駅には到達した。

一方で、私には早くも“息切れ”が見られる。

日々の暮らしから来る疲労感の蓄積が、ここで、押し寄せてきたか。めげずに動いていく…そう簡単に、帰っては来られないのだ。

「…ここが、“コムボックス”の中心となるテナントか。」

――「さが風土館 季楽」、そして「A・COOP」という表示。

その名は『さがファンブログ』でも、時々目にする。JAグループ系店舗の一角のようだ。見るからに農産物に強そうなスーパーである。

佐賀が、農業に強い県なのは周知の事実だが、妙に生産量2位~4位ぐらいの品目が多い印象だ。何だか、惜しいのである。

1位を取っているかと思えば、みかん全体ではなく“ハウスみかん”の限定だったりする。贈答品にも通用する品質とは誇らしいが、一歩控えた感じがある。

私は佐賀県の“奥ゆかしさ”が素敵だと思う。但し、時折は目立ってほしい。

佐賀藩士(?)を名乗るに至って、「佐賀って、どこですか…?」という質問は、もはや、心理的に受け付けないのだ。

――そのスーパーの入り口に回ると、また意表を突かれた。

屋内の通路側から見ても、そのインパクトは絶大。このマーケットは、エントランスに“花束”の出迎えがある構成を見せる。

都市圏のスーパーによく見られる、申し訳程度の生花売り場とは一線を画す、特盛りの“花畑”。

そのボリューム感に圧倒された私は、肩の力を抜いて苦笑した。

おかしな所で、佐賀に帰ってきた実感が湧く。この花束は通りすがりの私にも笑顔をもたらすようだ。

――「やはり…間違いなく、佐賀に来ているのだな。」

その花束は、最近では疲れが勝っている、私の心に一時の癒やしを与えた。

そして売り場を見て回れば、畳みかける佐賀名産の食品に「あれも買いたい、これも買いたい」となる。

ただ、取材の序盤で大荷物を抱えるわけにもいかず、買い物については他日を期すこととした。

――「必ず、また“買い出し”に来る。」

売り場を一回りした私。幕末を語ろうとする割に、何ともスケールの小さい“決意”を背負って、次の区画に向かうのだった。

(続く)

タグ :佐賀

2022年07月18日

連続ブログ小説「聖地の剣」(2)“表玄関”は工事中

こんばんは。

前回より急に始まった「聖地の剣」。“連続ブログ小説”と銘打った企画です。

第1弾のシリーズでは、2019年秋に実施した、佐賀での現地取材をベースにしていました。

その時も単なる2日間の記録を描いたものですが、「旅立の剣」というタイトルで“大風呂敷”を広げています。

〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(19)2日目の朝〕

当ブログ読者の皆様は、ほぼ佐賀県民または佐賀県に縁のある方でしょう。佐賀駅前のこんな見方もある…という感覚でご覧ください。

――ついに…“聖地”の入口である、佐賀駅に戻ってきた。

ホームからの階段を降り、改札口を出る。“新型コロナ禍”に阻まれ、この景色に出会うまで、随分と遠回りをした気がする。

右手に見える看板には「ようこそ、ブラックモンブランの故郷へ」という言葉とともに、チョコクランチアイスバーの姿。

九州のアイス業界に名を轟かせ、いまや全国各地への進出をうかがうと聞く。県内・小城市からの名品。出会えば心躍る、何とも頼もしい“同郷”の者だ。

画面右下に目を移すと「えきマチ1丁目」の表示。その下のショーケースには“佐賀みやげ”の定番商品が揃うのが見える。

――実際には、久しぶりの佐賀への帰還で、

私はかなり浮き足だっており、そこまで冷静に観察を行っていたわけではない。

行動できる時間は限られ、佐賀市内のメインストリート中央大通り沿いに範囲を定めていた。地理的に、佐賀城に向かうのは、有明海側に進むことになる。

しかし、駅前にも立ち寄りたい所はある。かつて大型スーパー「西友」があった場所に、今は「コムボックス」という複合商業施設ができているはすだ。

私は「西友」の跡地に残る、かすかな思い出を記憶の片隅にしまい込み、前に進んで行かねばならない。ここは、素通りできないようだ。

――南北に出られる、佐賀駅の入り口。

最近の佐賀駅には関連施設・周辺道路を問わず、盛んに工事があると聞く。西九州新幹線の開業だけでなく、大きいイベントが待つためという。

あとで聞いたが、2024年に佐賀で開催予定の国民スポーツ大会(国民体育大会より変更)を契機とし、駅南北の入口の“愛称”が募集されているらしい。

全国から来るだろう選手・関係者にも、わかりやすい名称が望まれるようだ。

――しかし、私の感覚はこんな感じだ。

北側に出る…佐賀藩へとつながる“葉隠”武士の精神を湛(たた)える、史跡が点在する。→『葉隠(はがくれ)の 山側』とか言いたい。

南側に出る…幕末初期から日本の技術革新を先導し、“明治”の礎を築いた、佐賀藩の城下街。→『開明(かいめい)の 海側』とか語りたい。

…とはいえ、これから佐賀に来訪する方々に、わかりやすい愛称とするには、まったく「親しみやすさ」の要素が足りないことには、いくら私でも気付く。

――佐賀城下へと続く、南側の大通りに出る。

そこで2年半ばかり前には建設中だった、佐賀駅前の新たな複合商業施設「コムボックス」を初めて見た。

〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(20)その時、これから〕

こちらも、眼前の通路は工事中だった。道幅は狭くなり、多少は歩きづらい。

しかし、駅前の整備も、今後に向けての動きだ。佐賀駅前エリアは、まだ本気を出してはいない。私はそう、受け取ることにした。

(続く)

前回より急に始まった「聖地の剣」。“連続ブログ小説”と銘打った企画です。

第1弾のシリーズでは、2019年秋に実施した、佐賀での現地取材をベースにしていました。

その時も単なる2日間の記録を描いたものですが、「旅立の剣」というタイトルで“大風呂敷”を広げています。

〔参照:

当ブログ読者の皆様は、ほぼ佐賀県民または佐賀県に縁のある方でしょう。佐賀駅前のこんな見方もある…という感覚でご覧ください。

――ついに…“聖地”の入口である、佐賀駅に戻ってきた。

ホームからの階段を降り、改札口を出る。“新型コロナ禍”に阻まれ、この景色に出会うまで、随分と遠回りをした気がする。

右手に見える看板には「ようこそ、ブラックモンブランの故郷へ」という言葉とともに、チョコクランチアイスバーの姿。

九州のアイス業界に名を轟かせ、いまや全国各地への進出をうかがうと聞く。県内・小城市からの名品。出会えば心躍る、何とも頼もしい“同郷”の者だ。

画面右下に目を移すと「えきマチ1丁目」の表示。その下のショーケースには“佐賀みやげ”の定番商品が揃うのが見える。

――実際には、久しぶりの佐賀への帰還で、

私はかなり浮き足だっており、そこまで冷静に観察を行っていたわけではない。

行動できる時間は限られ、佐賀市内のメインストリート中央大通り沿いに範囲を定めていた。地理的に、佐賀城に向かうのは、有明海側に進むことになる。

しかし、駅前にも立ち寄りたい所はある。かつて大型スーパー「西友」があった場所に、今は「コムボックス」という複合商業施設ができているはすだ。

私は「西友」の跡地に残る、かすかな思い出を記憶の片隅にしまい込み、前に進んで行かねばならない。ここは、素通りできないようだ。

――南北に出られる、佐賀駅の入り口。

最近の佐賀駅には関連施設・周辺道路を問わず、盛んに工事があると聞く。西九州新幹線の開業だけでなく、大きいイベントが待つためという。

あとで聞いたが、2024年に佐賀で開催予定の国民スポーツ大会(国民体育大会より変更)を契機とし、駅南北の入口の“愛称”が募集されているらしい。

全国から来るだろう選手・関係者にも、わかりやすい名称が望まれるようだ。

――しかし、私の感覚はこんな感じだ。

北側に出る…佐賀藩へとつながる“葉隠”武士の精神を湛(たた)える、史跡が点在する。→『葉隠(はがくれ)の 山側』とか言いたい。

南側に出る…幕末初期から日本の技術革新を先導し、“明治”の礎を築いた、佐賀藩の城下街。→『開明(かいめい)の 海側』とか語りたい。

…とはいえ、これから佐賀に来訪する方々に、わかりやすい愛称とするには、まったく「親しみやすさ」の要素が足りないことには、いくら私でも気付く。

――佐賀城下へと続く、南側の大通りに出る。

そこで2年半ばかり前には建設中だった、佐賀駅前の新たな複合商業施設「コムボックス」を初めて見た。

〔参照:

こちらも、眼前の通路は工事中だった。道幅は狭くなり、多少は歩きづらい。

しかし、駅前の整備も、今後に向けての動きだ。佐賀駅前エリアは、まだ本気を出してはいない。私はそう、受け取ることにした。

(続く)

タグ :佐賀

2022年07月16日

連続ブログ小説「聖地の剣」(1)佐賀への帰還

こんばんは。

全国的にまた、新型コロナの感染が拡大傾向で、佐賀県の数値が高止まりしているのが、気にかかっているところです。

一方で、ここ数年の成果なのか、従前よりは対策も見えてきて、重症者も少ない印象を持っています。

私は2年半もの間、佐賀を語り続けながらも、郷里に戻れない状況が続きましたが、この度の“波”が来る前に、何とか“帰藩”を果たしました。

――ある、佐賀出身者の“旅の記録”として、お読みいただきたい。

厳密に言えば親族にも会えていないし、帰省と言えるのかはあやしい。

「いつやるか…と問われれば、今しかないか。」

短時間の滞在だったが、判断は現在の状況から見れば正しかったようだ。

たしかに“コロナ禍”の問題もあるが、私の日々は次第にかつての仕事一辺倒の生活に近づきつつあるからだ。

そんな時、私は現在暮らす街で、郷里・佐賀への想いを語る者に出会った記憶が過(よぎ)る。たった数分の会話だったが、与えられた影響は大きい。

〔参照:「発心の剣」〕

あの時が「発心」だとすれば、まさに今は「修行」を積んでいるところである。

――おそらくは「人生のために、仕事をする」のであり…

よほどの天職に出会った方を除けば「仕事のために、人生がある」のではないのだろう。これは、自分に言い聞かせておく。

そして、なにゆえ私の能力では進める事も難しい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を語りたいのか。

答えは“佐賀の風”に問うほかは無さそうだ。いま一度、私自身の立ち位置を確かめるべく、佐賀へと発った。

その日、天気の予報は雨だった。急ぐ道中にも、降り注ぐ雨を目にしていた。

――「さが、さが~」と、構内にアナウンスが響く。

佐賀駅のホームに至る。駅名の看板には「かささぎ」。別名を“かちがらす”。「勝ち、勝ち」と鳴くもんだから、とても縁起が良いと聞く。

最近は、個体数も減っている印象と聞くが、おそらく佐賀の人には説明も不要の“県鳥”である。

――当たり前だが、見る物すべてが“佐賀”だ。

普通の“佐賀県の出身者”から見れば、当シリーズでの私の反応は、奇妙に感じられるだろう。

しかし「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を語りたい身であれば、ここは“聖地”への入口だと認識せねばならない。もはや、空気感からして違う。

なお数年前の私は、佐賀の歴史にさほどの興味を持っておらず、強い郷土愛も発現していなかった。

ある意味、昔の方が“常識人”だったが、今となっては「ついに佐賀への帰藩を果たした!」とか、言い出す始末である。ここは暖かく見守ってほしい。

――「いま…間違いなく、佐賀にいる。」

この事実は、私の心を安んじた。相当、無理のあるスケジュールを組んだが、少し頑張れば帰って来られるのだ。

駅のホームには、佐賀に日本一の数があるという、“えびす像”も鎮座する。しかもプラットホームにおわす“えびす様”は、「旅立ち」の名を冠するという。

以前も“コロナ禍”で移動自粛の真っ只中に、自由に佐賀で活動できた時期を想い出して「旅立の剣」という、“旅日記”を綴った事がある。

〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(1)佐賀への旅立ち〕

前回から見守られていたような気がして、私はえびす様に一礼した。そして、写真を撮りそこなった。

――「…これだ。きっと、これが本来の私だ。」

一礼に集中し、写真は撮っていない。少々、間の抜けたところは否めないが、日々に霞みがちだった、“自分”を取り戻していく感覚がある。

こうしてえびす様の姿は本記事には載らないが、『さがファンブログ』では写真をよくお見かけする。これも佐賀城下では、お馴染みの風景なのだろう。

佐賀市内の人なら、すぐに見られる“旅立ち恵比須”だが、遠方から来ることで旅立ちという言葉にも感慨が生じる。

雨模様なのは仕方なしとして、数年ぶりの佐賀はわりと涼しげに帰還を果たした私を迎えてくれた。

(続く)

全国的にまた、新型コロナの感染が拡大傾向で、佐賀県の数値が高止まりしているのが、気にかかっているところです。

一方で、ここ数年の成果なのか、従前よりは対策も見えてきて、重症者も少ない印象を持っています。

私は2年半もの間、佐賀を語り続けながらも、郷里に戻れない状況が続きましたが、この度の“波”が来る前に、何とか“帰藩”を果たしました。

――ある、佐賀出身者の“旅の記録”として、お読みいただきたい。

厳密に言えば親族にも会えていないし、帰省と言えるのかはあやしい。

「いつやるか…と問われれば、今しかないか。」

短時間の滞在だったが、判断は現在の状況から見れば正しかったようだ。

たしかに“コロナ禍”の問題もあるが、私の日々は次第にかつての仕事一辺倒の生活に近づきつつあるからだ。

そんな時、私は現在暮らす街で、郷里・佐賀への想いを語る者に出会った記憶が過(よぎ)る。たった数分の会話だったが、与えられた影響は大きい。

〔参照:

あの時が「発心」だとすれば、まさに今は「修行」を積んでいるところである。

――おそらくは「人生のために、仕事をする」のであり…

よほどの天職に出会った方を除けば「仕事のために、人生がある」のではないのだろう。これは、自分に言い聞かせておく。

そして、なにゆえ私の能力では進める事も難しい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を語りたいのか。

答えは“佐賀の風”に問うほかは無さそうだ。いま一度、私自身の立ち位置を確かめるべく、佐賀へと発った。

その日、天気の予報は雨だった。急ぐ道中にも、降り注ぐ雨を目にしていた。

――「さが、さが~」と、構内にアナウンスが響く。

佐賀駅のホームに至る。駅名の看板には「かささぎ」。別名を“かちがらす”。「勝ち、勝ち」と鳴くもんだから、とても縁起が良いと聞く。

最近は、個体数も減っている印象と聞くが、おそらく佐賀の人には説明も不要の“県鳥”である。

――当たり前だが、見る物すべてが“佐賀”だ。

普通の“佐賀県の出身者”から見れば、当シリーズでの私の反応は、奇妙に感じられるだろう。

しかし「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を語りたい身であれば、ここは“聖地”への入口だと認識せねばならない。もはや、空気感からして違う。

なお数年前の私は、佐賀の歴史にさほどの興味を持っておらず、強い郷土愛も発現していなかった。

ある意味、昔の方が“常識人”だったが、今となっては「ついに佐賀への帰藩を果たした!」とか、言い出す始末である。ここは暖かく見守ってほしい。

――「いま…間違いなく、佐賀にいる。」

この事実は、私の心を安んじた。相当、無理のあるスケジュールを組んだが、少し頑張れば帰って来られるのだ。

駅のホームには、佐賀に日本一の数があるという、“えびす像”も鎮座する。しかもプラットホームにおわす“えびす様”は、「旅立ち」の名を冠するという。

以前も“コロナ禍”で移動自粛の真っ只中に、自由に佐賀で活動できた時期を想い出して「旅立の剣」という、“旅日記”を綴った事がある。

〔参照:

前回から見守られていたような気がして、私はえびす様に一礼した。そして、写真を撮りそこなった。

――「…これだ。きっと、これが本来の私だ。」

一礼に集中し、写真は撮っていない。少々、間の抜けたところは否めないが、日々に霞みがちだった、“自分”を取り戻していく感覚がある。

こうしてえびす様の姿は本記事には載らないが、『さがファンブログ』では写真をよくお見かけする。これも佐賀城下では、お馴染みの風景なのだろう。

佐賀市内の人なら、すぐに見られる“旅立ち恵比須”だが、遠方から来ることで旅立ちという言葉にも感慨が生じる。

雨模様なのは仕方なしとして、数年ぶりの佐賀はわりと涼しげに帰還を果たした私を迎えてくれた。

(続く)

タグ :佐賀

2022年07月14日

「序章・“忘れ物”を取りに行く話」

こんばんは。

またしても、新型コロナ感染症の急拡大。佐賀県の感染者も千人を超えてしまった事に、いささか驚きました。

私が「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をテーマとする、当ブログを始めてから、概ね2年半を過ぎたところですが、大半の期間でこの話題がついて回っています。

――やはり、物事にはタイミングがあるようで、

「早めに“決断”しておいて良かった…」

ここ数年、幾度となく目にしたテレビからの感染拡大の報道。

わりと真面目に大都市圏からの帰省の自粛を行ってしまう私。この状況になるたび、故郷の佐賀に帰れないという展開が繰り返されました。

――今回のいわゆる“第7波”の到来の少し前。

私は「好機は、今だ!」とばかりに、佐賀への緊急“帰藩”を行っていました。

最近では仕事も忙しく、気力・体力ともに足りていない感じですが、あまり長いこと“忘れ物”を置いておくのも気にかかっていました。

以下、いつもの感じで書きます。

――私の“忘れ物”とは…

2018年(平成30年)当時に、実際の会場に足を運んだ方には「なんと慎ましい…」と思われるかもしれない。

それは『肥前さが幕末維新博覧会』の置き土産である“メモリアル展示”なのである。

私が何を“置き忘れた”かと言えば、博覧会のドキュメンタリー映像は見たことがあるが、2018年当時に会場で上映された内容をまだ見ていないのだ。

〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(33)涙のメモリアル〕

――佐賀に“還る”べき時、それは今。

私は、多少の無茶を覚悟した。2019年(令和元年)に佐賀に帰っていた時でも、さほど時間の余裕はなかった。

もはや、今度は“旅行”という水準での時間すらも取れない。多額の交通費を使って、何と勿体ないことを…という気持ちも浮かぶ。

「否(いな)!この2年半の想いを持って、佐賀に帰っておく事に意義がある!」

――あゝ、佐賀の偉大な“先輩”たちに比べて、何と小さい決意であろう。

ただ、その一歩はコロナ禍で郷里と隔てられた私にとって大きい意味を持つ。

まずは「佐賀への道」を再び開く。それは体力を消耗し、気力に欠けた今の私には、必ずしも容易な事ではなかったのである。

…と、このような調子で、次回以降は、しばらく連続ブログ小説『聖地の剣』を綴る予定です。

調べ物に負担が少なく、写真素材も揃っているため、まとまった時間の取れない現況でも書きやすい“旅日記”を選択しました。

「佐賀を“聖地”として、語っていく展開」になると思います。お時間とご興味のある方は、ご覧いただければ幸いです。

またしても、新型コロナ感染症の急拡大。佐賀県の感染者も千人を超えてしまった事に、いささか驚きました。

私が「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をテーマとする、当ブログを始めてから、概ね2年半を過ぎたところですが、大半の期間でこの話題がついて回っています。

――やはり、物事にはタイミングがあるようで、

「早めに“決断”しておいて良かった…」

ここ数年、幾度となく目にしたテレビからの感染拡大の報道。

わりと真面目に大都市圏からの帰省の自粛を行ってしまう私。この状況になるたび、故郷の佐賀に帰れないという展開が繰り返されました。

――今回のいわゆる“第7波”の到来の少し前。

私は「好機は、今だ!」とばかりに、佐賀への緊急“帰藩”を行っていました。

最近では仕事も忙しく、気力・体力ともに足りていない感じですが、あまり長いこと“忘れ物”を置いておくのも気にかかっていました。

以下、いつもの感じで書きます。

――私の“忘れ物”とは…

2018年(平成30年)当時に、実際の会場に足を運んだ方には「なんと慎ましい…」と思われるかもしれない。

それは『肥前さが幕末維新博覧会』の置き土産である“メモリアル展示”なのである。

私が何を“置き忘れた”かと言えば、博覧会のドキュメンタリー映像は見たことがあるが、2018年当時に会場で上映された内容をまだ見ていないのだ。

〔参照:

――佐賀に“還る”べき時、それは今。

私は、多少の無茶を覚悟した。2019年(令和元年)に佐賀に帰っていた時でも、さほど時間の余裕はなかった。

もはや、今度は“旅行”という水準での時間すらも取れない。多額の交通費を使って、何と勿体ないことを…という気持ちも浮かぶ。

「否(いな)!この2年半の想いを持って、佐賀に帰っておく事に意義がある!」

――あゝ、佐賀の偉大な“先輩”たちに比べて、何と小さい決意であろう。

ただ、その一歩はコロナ禍で郷里と隔てられた私にとって大きい意味を持つ。

まずは「佐賀への道」を再び開く。それは体力を消耗し、気力に欠けた今の私には、必ずしも容易な事ではなかったのである。

…と、このような調子で、次回以降は、しばらく連続ブログ小説『聖地の剣』を綴る予定です。

調べ物に負担が少なく、写真素材も揃っているため、まとまった時間の取れない現況でも書きやすい“旅日記”を選択しました。

「佐賀を“聖地”として、語っていく展開」になると思います。お時間とご興味のある方は、ご覧いただければ幸いです。

2022年07月11日

「特別企画・長州藩の総集編」

こんばんは。

先週、金曜の白昼に飛び込んできた、衝撃の一報。

「本当に令和の日本で起きた事なのか」と、現実と思えない感覚を持ちました。元首相が凶弾に倒れる…という、まるで歴史の教科書を見ているような事件。

長い間、“総理”である事が当たり前で、ずっとテレビ等でお見かけしてきた人が、このような展開でいなくなってしまうなんて。

衝撃を受け過ぎた私は「強い郷土愛を持ち、地域の先人たちを想い、頑張ってきた人物が、志半ばで世を去った」のだと…思考の整理を図る事にします。

――安部元首相は、山口県が“地元”なので。

幕末の長州藩に、強い愛を感じる言動が多いイメージを持っていました。

昨年2021年の大河ドラマ『青天を衝け』では、幕末期の京都を、一橋家を軸とした徳川陣営と、薩摩藩との関係性に絞って描いていた印象です。

不確かな記憶ですが、安倍元首相は地元での講演でなかなか長州藩が登場しない描き方について、物足りなさを語っていた…という話もあったようです。

――私に書ける事は、結局これしかなく。

この内容では追悼になるかはわかりませんが、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを考える中で、登場した長州藩の人物について振り返ってみます。

――まず、長州藩の志士たちを育てた“先生”の話から。

2013年大河ドラマ『八重の桜』に登場した時、吉田松陰は諸国を遊学しており、同作の舞台である会津(福島)を訪れる場面がありました。

この時の吉田松陰(寅次郎)役は、今年の“大河”で主演を務める小栗旬さんが演じていたはずです。

のちに会津藩と長州藩とは敵対関係となりますが、その展開を予期させない、穏やかな情景で描かれたと思います。

――史実では、その“諸国遊学”は、佐賀にも至ったようで。

この時に見聞きした事がきっかけなのか、吉田松陰は「九州に来たら、会っておくべき人物がいる」旨を友人への手紙に記したそうです。

その人物とは、佐賀藩の志士たちの“先生”・枝吉神陽でした。

「実はよく知らないのだが、すごい人(奇男子)がいる…」という調子で綴られていたそうで、どのような関わり方だったのか想像が膨らみます。

――そして、こう描いてみました。

長旅を続けた事がたたってか、佐賀に着いた頃には体調を崩していたという、吉田松陰。

「そんな時、佐賀で何を見たか…?」を想像して描いたのが、師匠・枝吉神陽と弟子・江藤新平が議論を交わして、ぶつかる場面でした。

双方、大きく通る声だったと伝わる神陽先生と江藤。これなら、旅の病で朦朧(もうろう)としていても印象に残るはず…というのは創作の要素です。

〔参照(後半):第7話「尊王義祭」⑧〕

長崎街道を行く道中でも、吉田松陰は勉強するために行き来する子供たちを見たようで、佐賀藩の教育熱心には感銘を受けたと聞きます。

全国の遊学で得た知識が、のちに“松下村塾”で活きたのでしょう。

――長州藩士は、商都・大坂(大阪)への“留学”も多かったらしく。

佐賀藩から医術修業に来た佐野常民(栄寿)が、蘭方医・緒方洪庵が開いた“適塾”に入門した時。

同時期には長州藩から医者・村田良庵として修業に来ていた、大村益次郎(村田蔵六)が居たと思われます。

のち明治初期に、近代的な軍隊の創設に功績のあった大村ですが、“火吹きダルマ”とかいう、妙なあだ名があったそうです。

なお、1977年(昭和52年)の大河ドラマ『花神』では主人公でした。

――今度は、こう描いてみました。

適塾の創立者・緒方洪庵を讃えて、少し儀礼的なあいさつをする、佐野常民。

ところが、適塾での先輩にあたる大村益次郎(村田良庵)は“空気を読まず”、何だか佐野は、諭された感じになっています。

〔参照(中盤):第7話「尊王義祭」⑩〕

そして、「変な人だな…」という印象で見ていたところ、夜更けにも猛然と勉強している姿を見せつけられ、佐野が感心するという描き方にしました。

明治の初頭に江藤新平は、上野戦争で大村益次郎に協力して戦うのですが、「空気を読まない者」同士…なのか、わりと気が合った様子です。

――直前に“本編”で書いた話には、

現在は第18話まで進めており、佐賀を脱藩した江藤新平が、京都の長州藩の屋敷に到達したところで、“一時休載”としています。

屋敷の門前に出てくる設定で登場したのが、伊藤俊輔という人物。この段階では名乗っていませんが、初代内閣総理大臣となる伊藤博文です。

〔参照(終盤):第18話「京都見聞」⑪(佐賀より来たる者なり)〕

明治期の長きに渡り、佐賀出身の大隈重信にとっては“同志”にも“政敵”にもなって、深く関わっていきます。

『青天を衝け』で伊藤博文役だった山崎育三郎さんは、「周旋の才あり」という評価があったことを意識して演じたようです。

人をつないで事を進める、一癖も二癖もある策士というイメージでしょうか。

――そして、長州藩の“若きリーダー”も登場。

先述の『青天を衝け』には、たしか登場しなかった桂小五郎(木戸孝允)。

過激に倒幕に突き進み、キャラの強い人が多い…個人的には「良くも悪くも、非常にエネルギッシュ」というイメージを持っている、幕末の長州藩士。

その中では、桂小五郎は人格的にも落ち着いた印象で、だからこそ求心力があったのかなと考えています。

“本編”でも、少し品格のある雰囲気で描いていこうとしています。

〔参照(後半):第18話「京都見聞」⑫(江藤、“長州”と出会う)〕

――今回は、“長州藩”を語る特集にしました。

ここで私が語った“山口県”の先人たちのように、安部元首相が語られる日が来るのかもしれません。いまは、ご冥福をお祈りいたします。

先週、金曜の白昼に飛び込んできた、衝撃の一報。

「本当に令和の日本で起きた事なのか」と、現実と思えない感覚を持ちました。元首相が凶弾に倒れる…という、まるで歴史の教科書を見ているような事件。

長い間、“総理”である事が当たり前で、ずっとテレビ等でお見かけしてきた人が、このような展開でいなくなってしまうなんて。

衝撃を受け過ぎた私は「強い郷土愛を持ち、地域の先人たちを想い、頑張ってきた人物が、志半ばで世を去った」のだと…思考の整理を図る事にします。

――安部元首相は、山口県が“地元”なので。

幕末の長州藩に、強い愛を感じる言動が多いイメージを持っていました。

昨年2021年の大河ドラマ『青天を衝け』では、幕末期の京都を、一橋家を軸とした徳川陣営と、薩摩藩との関係性に絞って描いていた印象です。

不確かな記憶ですが、安倍元首相は地元での講演でなかなか長州藩が登場しない描き方について、物足りなさを語っていた…という話もあったようです。

――私に書ける事は、結局これしかなく。

この内容では追悼になるかはわかりませんが、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを考える中で、登場した長州藩の人物について振り返ってみます。

――まず、長州藩の志士たちを育てた“先生”の話から。

2013年大河ドラマ『八重の桜』に登場した時、吉田松陰は諸国を遊学しており、同作の舞台である会津(福島)を訪れる場面がありました。

この時の吉田松陰(寅次郎)役は、今年の“大河”で主演を務める小栗旬さんが演じていたはずです。

のちに会津藩と長州藩とは敵対関係となりますが、その展開を予期させない、穏やかな情景で描かれたと思います。

――史実では、その“諸国遊学”は、佐賀にも至ったようで。

この時に見聞きした事がきっかけなのか、吉田松陰は「九州に来たら、会っておくべき人物がいる」旨を友人への手紙に記したそうです。

その人物とは、佐賀藩の志士たちの“先生”・枝吉神陽でした。

「実はよく知らないのだが、すごい人(奇男子)がいる…」という調子で綴られていたそうで、どのような関わり方だったのか想像が膨らみます。

――そして、こう描いてみました。

長旅を続けた事がたたってか、佐賀に着いた頃には体調を崩していたという、吉田松陰。

「そんな時、佐賀で何を見たか…?」を想像して描いたのが、師匠・枝吉神陽と弟子・江藤新平が議論を交わして、ぶつかる場面でした。

双方、大きく通る声だったと伝わる神陽先生と江藤。これなら、旅の病で朦朧(もうろう)としていても印象に残るはず…というのは創作の要素です。

〔参照(後半):

長崎街道を行く道中でも、吉田松陰は勉強するために行き来する子供たちを見たようで、佐賀藩の教育熱心には感銘を受けたと聞きます。

全国の遊学で得た知識が、のちに“松下村塾”で活きたのでしょう。

――長州藩士は、商都・大坂(大阪)への“留学”も多かったらしく。

佐賀藩から医術修業に来た佐野常民(栄寿)が、蘭方医・緒方洪庵が開いた“適塾”に入門した時。

同時期には長州藩から医者・村田良庵として修業に来ていた、大村益次郎(村田蔵六)が居たと思われます。

のち明治初期に、近代的な軍隊の創設に功績のあった大村ですが、“火吹きダルマ”とかいう、妙なあだ名があったそうです。

なお、1977年(昭和52年)の大河ドラマ『花神』では主人公でした。

――今度は、こう描いてみました。

適塾の創立者・緒方洪庵を讃えて、少し儀礼的なあいさつをする、佐野常民。

ところが、適塾での先輩にあたる大村益次郎(村田良庵)は“空気を読まず”、何だか佐野は、諭された感じになっています。

〔参照(中盤):

そして、「変な人だな…」という印象で見ていたところ、夜更けにも猛然と勉強している姿を見せつけられ、佐野が感心するという描き方にしました。

明治の初頭に江藤新平は、上野戦争で大村益次郎に協力して戦うのですが、「空気を読まない者」同士…なのか、わりと気が合った様子です。

――直前に“本編”で書いた話には、

現在は第18話まで進めており、佐賀を脱藩した江藤新平が、京都の長州藩の屋敷に到達したところで、“一時休載”としています。

屋敷の門前に出てくる設定で登場したのが、伊藤俊輔という人物。この段階では名乗っていませんが、初代内閣総理大臣となる伊藤博文です。

〔参照(終盤):

明治期の長きに渡り、佐賀出身の大隈重信にとっては“同志”にも“政敵”にもなって、深く関わっていきます。

『青天を衝け』で伊藤博文役だった山崎育三郎さんは、「周旋の才あり」という評価があったことを意識して演じたようです。

人をつないで事を進める、一癖も二癖もある策士というイメージでしょうか。

――そして、長州藩の“若きリーダー”も登場。

先述の『青天を衝け』には、たしか登場しなかった桂小五郎(木戸孝允)。

過激に倒幕に突き進み、キャラの強い人が多い…個人的には「良くも悪くも、非常にエネルギッシュ」というイメージを持っている、幕末の長州藩士。

その中では、桂小五郎は人格的にも落ち着いた印象で、だからこそ求心力があったのかなと考えています。

“本編”でも、少し品格のある雰囲気で描いていこうとしています。

〔参照(後半):

――今回は、“長州藩”を語る特集にしました。

ここで私が語った“山口県”の先人たちのように、安部元首相が語られる日が来るのかもしれません。いまは、ご冥福をお祈りいたします。

2022年07月07日

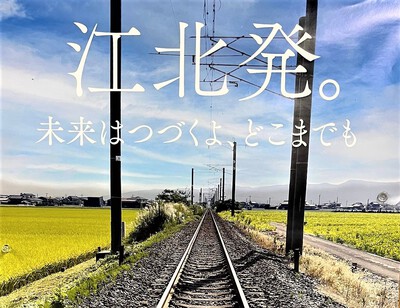

「主に江北町民の皆様を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

久しぶりに「県内の各地域の皆様につぶやく」事に特化したシリーズの記事を掲載します。

2022年(令和4年)9月23日の西九州新幹線の開業は、佐賀県内に少なからず変化を与えそうです。

――そして、この町にも、ある転機が訪れる…

ケロ! 佐賀の内陸部にあって“へそ”の町を称する、江北町。

町の表玄関とも言うべき、肥前山口駅前には、江北町のキャラクターの像があります。その名も、“へそがえる ビッキー”というそうです。

この佐賀のカエルさんについて、少し来歴を調べてみたところ、思った以上に物語がありました。

――1994年(平成6年)に誕生したという、“ビッキー”。

地元の方に親しみのあるキャラクターにと選ばれたのか、稲穂を持った元気な男の子のカエルという印象。

やはり「1ぴきだと寂しい」と思われたのか、4年後の1998年(平成10年)に、お花を持った女の子のカエル・“ピンキー”が登場したようです。

そして、“蛙歌”は恋のメロディーであったのか、2012年(平成24年)に、この2匹は結婚する運びとなりました。

「2匹のご職業は、やはり稲作農家と花卉(かき)栽培なんだろうか…」というのは、私の推測です。

――2匹のカエルが出会ってから、14年間。

それなりの歳月が流れ、時代も21世紀に移って…と、なかなか物語を感じる、へそがえるのご夫婦。

その後、5年ほどを経て、2017年(平成29年)には、第1子“チビッキー”も、誕生しています。

以上、江北町ホームページの情報を参照し、これからも栄えていきそうな気配のする、江北町の“へそがえる”ファミリーの歴史にも触れてみました。

――さて、肥前山口駅に話を戻します。

以前、この駅を「分岐点」の象徴として書くことはあったものの、ここ江北町については、直接語る機会は無かったように思います。

〔参照:「岐路の剣」〕

“本編”では幕末を描いていますが、長州藩(山口)の人物も登場します。倒幕の中心的存在だった、長州閥は明治期にも大きな力を示しました。

――明治後半の開業時には“山口駅”だったという、肥前山口駅。

ところが、大正時代に入ってから山口県にも、その名を冠する“山口駅”が開業することになりました。

色々と配慮があってか、重複を避けるために佐賀の山口駅は“肥前山口駅”と名を変えることに。

長崎本線と佐世保線の分かれ道。福岡に行く目線だと合流地点。旅立つ人、帰り行く人…。肥前山口駅は、様々な背中を見守ってきたことでしょう。

――2022年。駅前にはコンテナショップ『エキ・キタ』も誕生したとか。

江戸期には長崎街道が通り、明治時代の建造物も残るという、往時の繁栄を感じるこの町。また新しい風が吹き込むようです。

ワッフル・フルーツサンド・焼き鳥など飲食関連のお店が充実と聞きます。駅弁も売っているらしく、旅情が感じられそうです。

しかし、9月22日には特急『かもめ』は長崎本線をラストランで駆けることに。

これにめげず、いや、ここぞとばかりに…翌日・9月23日の西九州新幹線の開業に合わせて、肥前山口駅は、“江北駅”に名を改めるそうですね。

――この“変身”が何をもたらすか…

佐賀県内の鉄道各駅での、乗降者数は減少傾向にあると聞きます。

“佐賀のへそ”を称するという、江北町。特急停車駅としての鉄道に、道路も含めた交通の利便性は、町民の誇るところでもあるようです。

また、人口を保つために企業誘致なども頑張ってきた経過があるんだとか。

町制70周年を迎え、主要駅にも“江北”の町名を冠して、その密かな進撃は続いている様子。

――実は、勢いのある町なのかもしれません。

京都出身の“くるり”というバンドが『宝探し』という楽曲を、江北町の70周年記念のテーマとして制作すると聞きます。

8月10日から肥前山口駅(9月23日から江北駅)の自動放送のメロディーに、このテーマ曲が導入されるそうです。

もしや佐賀の鉄道(在来線)にとって、起死回生の一手となる、“宝”を隠し持っているとか…。

鉄道ポスターに見かけた『江北発』というキャッチフレーズ。何とはなしに期待を感じさせる町です。

久しぶりに「県内の各地域の皆様につぶやく」事に特化したシリーズの記事を掲載します。

2022年(令和4年)9月23日の西九州新幹線の開業は、佐賀県内に少なからず変化を与えそうです。

――そして、この町にも、ある転機が訪れる…

ケロ! 佐賀の内陸部にあって“へそ”の町を称する、江北町。

町の表玄関とも言うべき、肥前山口駅前には、江北町のキャラクターの像があります。その名も、“へそがえる ビッキー”というそうです。

この佐賀のカエルさんについて、少し来歴を調べてみたところ、思った以上に物語がありました。

――1994年(平成6年)に誕生したという、“ビッキー”。

地元の方に親しみのあるキャラクターにと選ばれたのか、稲穂を持った元気な男の子のカエルという印象。

やはり「1ぴきだと寂しい」と思われたのか、4年後の1998年(平成10年)に、お花を持った女の子のカエル・“ピンキー”が登場したようです。

そして、“蛙歌”は恋のメロディーであったのか、2012年(平成24年)に、この2匹は結婚する運びとなりました。

「2匹のご職業は、やはり稲作農家と花卉(かき)栽培なんだろうか…」というのは、私の推測です。

――2匹のカエルが出会ってから、14年間。

それなりの歳月が流れ、時代も21世紀に移って…と、なかなか物語を感じる、へそがえるのご夫婦。

その後、5年ほどを経て、2017年(平成29年)には、第1子“チビッキー”も、誕生しています。

以上、江北町ホームページの情報を参照し、これからも栄えていきそうな気配のする、江北町の“へそがえる”ファミリーの歴史にも触れてみました。

――さて、肥前山口駅に話を戻します。

以前、この駅を「分岐点」の象徴として書くことはあったものの、ここ江北町については、直接語る機会は無かったように思います。

〔参照:

“本編”では幕末を描いていますが、長州藩(山口)の人物も登場します。倒幕の中心的存在だった、長州閥は明治期にも大きな力を示しました。

――明治後半の開業時には“山口駅”だったという、肥前山口駅。

ところが、大正時代に入ってから山口県にも、その名を冠する“山口駅”が開業することになりました。

色々と配慮があってか、重複を避けるために佐賀の山口駅は“肥前山口駅”と名を変えることに。

長崎本線と佐世保線の分かれ道。福岡に行く目線だと合流地点。旅立つ人、帰り行く人…。肥前山口駅は、様々な背中を見守ってきたことでしょう。

――2022年。駅前にはコンテナショップ『エキ・キタ』も誕生したとか。

江戸期には長崎街道が通り、明治時代の建造物も残るという、往時の繁栄を感じるこの町。また新しい風が吹き込むようです。

ワッフル・フルーツサンド・焼き鳥など飲食関連のお店が充実と聞きます。駅弁も売っているらしく、旅情が感じられそうです。

しかし、9月22日には特急『かもめ』は長崎本線をラストランで駆けることに。

これにめげず、いや、ここぞとばかりに…翌日・9月23日の西九州新幹線の開業に合わせて、肥前山口駅は、“江北駅”に名を改めるそうですね。

――この“変身”が何をもたらすか…

佐賀県内の鉄道各駅での、乗降者数は減少傾向にあると聞きます。

“佐賀のへそ”を称するという、江北町。特急停車駅としての鉄道に、道路も含めた交通の利便性は、町民の誇るところでもあるようです。

また、人口を保つために企業誘致なども頑張ってきた経過があるんだとか。

町制70周年を迎え、主要駅にも“江北”の町名を冠して、その密かな進撃は続いている様子。

――実は、勢いのある町なのかもしれません。

京都出身の“くるり”というバンドが『宝探し』という楽曲を、江北町の70周年記念のテーマとして制作すると聞きます。

8月10日から肥前山口駅(9月23日から江北駅)の自動放送のメロディーに、このテーマ曲が導入されるそうです。

もしや佐賀の鉄道(在来線)にとって、起死回生の一手となる、“宝”を隠し持っているとか…。

鉄道ポスターに見かけた『江北発』というキャッチフレーズ。何とはなしに期待を感じさせる町です。

2022年07月04日

「“かささぎ”が舞う、干潟の街に」

こんばんは。

西九州新幹線の開業を9月に控え、佐賀の熱い夏は進んでいくようですね。

一方、この秋からのダイヤ改正など多方面に影響が及ぶところもあり、諸手を挙げては喜べない地域の方々も多いはず…と、つい最近、思い至りました。

長崎本線の特急『かもめ』は廃止となり、途中の肥前鹿島駅までは、代わりに特急『かささぎ』が走ると聞きます。

書き進めるペースは遅くなっても、「佐賀の大河ドラマ」を考えてやまない私。干潟〔ガタ〕のイベントで知られる街・鹿島にも色々と連想することがあります。

――“物語の中心”で描かれないところにも、物語はある。

2021年の大河ドラマ『青天を衝け』の時代設定は、幕末・明治期でしたが、桂小五郎・勝海舟・坂本龍馬などの配役は無かったはず。

主人公・渋沢栄一を丁寧に描こうとすれば、どうしても、登場人物の“選択”を迫られることになったのかもしれません。

…という話から、西九州新幹線の開業においては“主役”でなくとも、これからの物語として語るべき、佐賀県内の街も特集してみます。

今回のテーマは鹿島市。大隈重信が、ずっと心に引っ掛かっていたであろう「鹿島に行った女性(ひと)」についてです。

――現在の“本編”で描くのは、1862年(文久二年)頃。

第18話では江藤新平が佐賀を脱藩し、京都で活動した同年夏の話を展開します。この周辺の時期には、大隈八太郎(重信)の物語も動いていました。

佐賀の大殿・鍋島直正への蘭学の進講や、開国の影響で、より西洋の風が吹き込む長崎での活動です。

このように“本編”で書きたい内容が同時期に多数あるのは、構成上の贅沢な悩みです。

――この頃、若き大隈八太郎にも“縁談”が。

お相手は、江副美登という女性。大隈重信はその妻との間に、熊子という娘を授かります。

長女・大隈熊子は、のち明治期には、“秘書”のような役回りで大隈重信を、影ながら支えたようです。

大隈の側近だった政治家・犬養毅は「もし(熊子が)男であったなら、父・重信より偉くなっただろう」と評したそうで、その有能さがうかがえます。

人格も素晴らしいと評判だった大隈の娘・熊子。父・重信の気性からすれば、これは母・美登ゆずりだったのかもしれません。

――しかし、『青天を衝け』で登場した、大隈重信の妻は、

大隈綾子という、幕臣(旗本)の家柄の女性。大隈にとっては再婚相手です。

〔参照:「新キャストを考える⑤」(奥様も出演します)〕

大倉孝二さんの熱演で、物語後半の軸として存在感を見せた大隈重信。妻・綾子役の朝倉あきさんも好演でした。

幕臣として近代化に活躍した小栗上野介(忠順)の従妹にあたり、皆が洋装に流れてドレスを着る中、和装を選ぶなど、芯の強いところも見られました。

〔参照:「新キャストを考える①」(“明治の父”の1人)〕

なお、最初の妻だった美登は、明治に入っても大隈重信の妻として“東京”に行くことはなく、佐賀に留まりました。

そして、佐賀の鹿島支藩の武士と再婚し、新たな家族を築いて、鹿島の地で生きたようです。

――日本では、ほぼ有明海の周辺に生息する、かささぎ(かちがらす)。

大隈重信は、最初の結婚について多くを語らなかったと聞きます。

ただ、他の明治維新の志士たちがこういった場合に、なし崩し的に複数の“妻”を持つのに比べて、女性側の意思が強く感じられるのです。

当時、新国家の中枢で、洋学を修めた真価を発揮し始めた、大隈。

最初の妻・美登は、東京で活躍する大隈を見て、身を引いたと言いますが、「私は生きるべき場所で、生きていたい」という感覚があったかもしれません。

――この展開を、今後の“本編”でどう描くか。

生涯を通じて母の愛に見守られ、佐賀では最初の妻のもと自由闊達に動き回り、東京で2人目の妻に背中を押され、娘の気配りに支えられて走り続けた。

…これが大隈八太郎(重信)、という物語構成も可能に思います。

日常は忙しく廻り、鹿島で干潟を眺めて、ゆったり考えを巡らせたいと願望も浮かびます。最近は思い付いても、まとめる余裕がない…そんな日々です。

西九州新幹線の開業を9月に控え、佐賀の熱い夏は進んでいくようですね。

一方、この秋からのダイヤ改正など多方面に影響が及ぶところもあり、諸手を挙げては喜べない地域の方々も多いはず…と、つい最近、思い至りました。

長崎本線の特急『かもめ』は廃止となり、途中の肥前鹿島駅までは、代わりに特急『かささぎ』が走ると聞きます。

書き進めるペースは遅くなっても、「佐賀の大河ドラマ」を考えてやまない私。干潟〔ガタ〕のイベントで知られる街・鹿島にも色々と連想することがあります。

――“物語の中心”で描かれないところにも、物語はある。

2021年の大河ドラマ『青天を衝け』の時代設定は、幕末・明治期でしたが、桂小五郎・勝海舟・坂本龍馬などの配役は無かったはず。

主人公・渋沢栄一を丁寧に描こうとすれば、どうしても、登場人物の“選択”を迫られることになったのかもしれません。

…という話から、西九州新幹線の開業においては“主役”でなくとも、これからの物語として語るべき、佐賀県内の街も特集してみます。

今回のテーマは鹿島市。大隈重信が、ずっと心に引っ掛かっていたであろう「鹿島に行った女性(ひと)」についてです。

――現在の“本編”で描くのは、1862年(文久二年)頃。

第18話では江藤新平が佐賀を脱藩し、京都で活動した同年夏の話を展開します。この周辺の時期には、大隈八太郎(重信)の物語も動いていました。

佐賀の大殿・鍋島直正への蘭学の進講や、開国の影響で、より西洋の風が吹き込む長崎での活動です。

このように“本編”で書きたい内容が同時期に多数あるのは、構成上の贅沢な悩みです。

――この頃、若き大隈八太郎にも“縁談”が。

お相手は、江副美登という女性。大隈重信はその妻との間に、熊子という娘を授かります。

長女・大隈熊子は、のち明治期には、“秘書”のような役回りで大隈重信を、影ながら支えたようです。

大隈の側近だった政治家・犬養毅は「もし(熊子が)男であったなら、父・重信より偉くなっただろう」と評したそうで、その有能さがうかがえます。

人格も素晴らしいと評判だった大隈の娘・熊子。父・重信の気性からすれば、これは母・美登ゆずりだったのかもしれません。

――しかし、『青天を衝け』で登場した、大隈重信の妻は、

大隈綾子という、幕臣(旗本)の家柄の女性。大隈にとっては再婚相手です。

〔参照:

大倉孝二さんの熱演で、物語後半の軸として存在感を見せた大隈重信。妻・綾子役の朝倉あきさんも好演でした。

幕臣として近代化に活躍した小栗上野介(忠順)の従妹にあたり、皆が洋装に流れてドレスを着る中、和装を選ぶなど、芯の強いところも見られました。

〔参照:

なお、最初の妻だった美登は、明治に入っても大隈重信の妻として“東京”に行くことはなく、佐賀に留まりました。

そして、佐賀の鹿島支藩の武士と再婚し、新たな家族を築いて、鹿島の地で生きたようです。

――日本では、ほぼ有明海の周辺に生息する、かささぎ(かちがらす)。

大隈重信は、最初の結婚について多くを語らなかったと聞きます。

ただ、他の明治維新の志士たちがこういった場合に、なし崩し的に複数の“妻”を持つのに比べて、女性側の意思が強く感じられるのです。

当時、新国家の中枢で、洋学を修めた真価を発揮し始めた、大隈。

最初の妻・美登は、東京で活躍する大隈を見て、身を引いたと言いますが、「私は生きるべき場所で、生きていたい」という感覚があったかもしれません。

――この展開を、今後の“本編”でどう描くか。

生涯を通じて母の愛に見守られ、佐賀では最初の妻のもと自由闊達に動き回り、東京で2人目の妻に背中を押され、娘の気配りに支えられて走り続けた。

…これが大隈八太郎(重信)、という物語構成も可能に思います。

日常は忙しく廻り、鹿島で干潟を眺めて、ゆったり考えを巡らせたいと願望も浮かびます。最近は思い付いても、まとめる余裕がない…そんな日々です。