2020年04月04日

「主に武雄市民の方を対象にしたつぶやき。」

こんばんは。

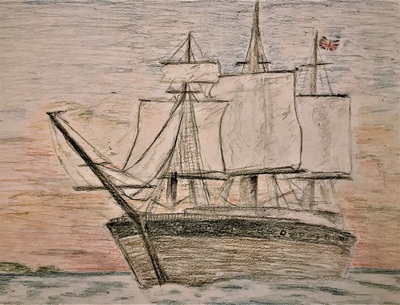

いつもご覧いただいている皆様。第7話「尊王義祭」はどうだったでしょうか。次は、第8話「黒船来航」で予定しています。

――現在、ひたすら“本編”を綴っていますが、ここで振り返りと整理を試みます。

ペリーの黒船来航が1853年。幕末の大河ドラマと言えば、この辺りから始まることも多いと思います。

しかし、佐賀藩を描くならば、そこまでの45年は是非とも見たい!と考えます。

ここで、本編でご活躍をいただいている“武雄のご隠居”鍋島茂義公について少し語らせてください。

武雄と言えば「さがファンブログ」内でも、桜満開の美しい写真が多数、見受けられます。

そんな武雄市内の日常を見守る茂義さまの銅像(モニュメント)です。所在地は、筈町河畔公園。

御船山を背景に凛々しいお姿です。

――モニュメントの台座には「人間は一生の中に多くの仕事を成し遂げた者が長生きしたのである」と。

本編では、第2話「算盤大名」で登場し、第3話「西洋砲術」では主役として描いています。

その第3話の終わりは、書いている私自身が涙する…という非常に恥ずかしい展開になりつつ投稿しました。

日本の近代化を先導した佐賀藩を、“蘭学の先駆者”として引っ張った、茂義さま。

その偉大さが伝わらなかったとすると、ひとえに私の文章力の不足です。

――2022年には新幹線の西九州ルート、武雄温泉~長崎間の開業が予定されています。

コロナウイルスの終息が見通せないのが不安…

そもそも佐賀県にとって、この新幹線自体がプラスになるのか…

…と、いろいろ問題はありますが、

「長崎から武雄への道が、幕末に日本の未来を開いた!」という気持ちは持っていても良いのではと思っております。

いつもご覧いただいている皆様。第7話「尊王義祭」はどうだったでしょうか。次は、第8話「黒船来航」で予定しています。

――現在、ひたすら“本編”を綴っていますが、ここで振り返りと整理を試みます。

ペリーの黒船来航が1853年。幕末の大河ドラマと言えば、この辺りから始まることも多いと思います。

しかし、佐賀藩を描くならば、そこまでの45年は是非とも見たい!と考えます。

ここで、本編でご活躍をいただいている“武雄のご隠居”鍋島茂義公について少し語らせてください。

武雄と言えば「さがファンブログ」内でも、桜満開の美しい写真が多数、見受けられます。

そんな武雄市内の日常を見守る茂義さまの銅像(モニュメント)です。所在地は、筈町河畔公園。

御船山を背景に凛々しいお姿です。

――モニュメントの台座には「人間は一生の中に多くの仕事を成し遂げた者が長生きしたのである」と。

本編では、第2話「算盤大名」で登場し、第3話「西洋砲術」では主役として描いています。

その第3話の終わりは、書いている私自身が涙する…という非常に恥ずかしい展開になりつつ投稿しました。

日本の近代化を先導した佐賀藩を、“蘭学の先駆者”として引っ張った、茂義さま。

その偉大さが伝わらなかったとすると、ひとえに私の文章力の不足です。

――2022年には新幹線の西九州ルート、武雄温泉~長崎間の開業が予定されています。

コロナウイルスの終息が見通せないのが不安…

そもそも佐賀県にとって、この新幹線自体がプラスになるのか…

…と、いろいろ問題はありますが、

「長崎から武雄への道が、幕末に日本の未来を開いた!」という気持ちは持っていても良いのではと思っております。

2020年04月05日

「主に白石町民の方を対象にしたつぶやき。」

こんばんは。

最初にお伝えします。今回の投稿は、かなり“我が道”を行っています。

私の“推し賢人”である、佐賀藩ナンバー2・鍋島安房(茂真)を中心に本編を振り返りたいと思います。

佐賀県には、各分野を先導した“賢人”がいますから、皆様も親しみやすい方を“推して”みてはいかがでしょうか。

――実は、私が鍋島安房さまについて知った日から、まだ1年経っていません。

「名君・鍋島直正の右腕とも言える、請役(藩政ナンバー2)の鍋島安房・・・」

佐賀城の本丸歴史館のVTRだったと思います。

“須古領”(現在の白石町西部)の領主でもあり、財政・教育の責任者という情報が入りました。

――それを聞いた瞬間、現代の“会社組織”のような佐賀藩が見えてきた気がしました。

そして今、四苦八苦しながら、ブログを更新し続けています。

「誰だ!こんなキツいこと始めたのは・・・私だよ!!」となることも、度々あります。

――さて、本編の振り返りです。

本編開始後、第2話「算盤大名」から登場した鍋島安房。

就任したばかりの殿・鍋島直正を支える「若殿を守る会」の一員として登場します。

何かと暴走しがちな“武雄の蘭学兄貴”鍋島茂義さまに自制を促し、若殿・直正とともに考え、部下の勘定方の提案を活用するなど…とにかく藩政の建て直しに頑張ります。

第4話「諸国遊学」では、都会(江戸)育ちの直正が、安房が治める“須古領”をあまり田舎扱いするのでムッとする場面もありました。

また、第7話「尊王義祭」では、藩校の“校長”でありつつも、1人の「楠木正成」ファンとして、枝吉神陽の提案に全力で賛同したりします。

――全佐賀県民の皆様に、鍋島安房さまを推してほしいとは言いません。存在を知ってくだされば充分です。

とくに白石町民の皆様、私と一緒に鍋島安房さまを”推して”いただければ幸いです。(別に総選挙とかはありません。)

前回ご紹介した武雄の茂義さまのように、いつかモニュメントぐらいは建ったらいいなと思っています。

たとえば、この辺なんかどうでしょう。

…佐賀藩校「弘道館」跡です。いや、まず“須古領”(白石町)内からですね。

最初にお伝えします。今回の投稿は、かなり“我が道”を行っています。

私の“推し賢人”である、佐賀藩ナンバー2・鍋島安房(茂真)を中心に本編を振り返りたいと思います。

佐賀県には、各分野を先導した“賢人”がいますから、皆様も親しみやすい方を“推して”みてはいかがでしょうか。

――実は、私が鍋島安房さまについて知った日から、まだ1年経っていません。

「名君・鍋島直正の右腕とも言える、請役(藩政ナンバー2)の鍋島安房・・・」

佐賀城の本丸歴史館のVTRだったと思います。

“須古領”(現在の白石町西部)の領主でもあり、財政・教育の責任者という情報が入りました。

――それを聞いた瞬間、現代の“会社組織”のような佐賀藩が見えてきた気がしました。

そして今、四苦八苦しながら、ブログを更新し続けています。

「誰だ!こんなキツいこと始めたのは・・・私だよ!!」となることも、度々あります。

――さて、本編の振り返りです。

本編開始後、第2話「算盤大名」から登場した鍋島安房。

就任したばかりの殿・鍋島直正を支える「若殿を守る会」の一員として登場します。

何かと暴走しがちな“武雄の蘭学兄貴”鍋島茂義さまに自制を促し、若殿・直正とともに考え、部下の勘定方の提案を活用するなど…とにかく藩政の建て直しに頑張ります。

第4話「諸国遊学」では、都会(江戸)育ちの直正が、安房が治める“須古領”をあまり田舎扱いするのでムッとする場面もありました。

また、第7話「尊王義祭」では、藩校の“校長”でありつつも、1人の「楠木正成」ファンとして、枝吉神陽の提案に全力で賛同したりします。

――全佐賀県民の皆様に、鍋島安房さまを推してほしいとは言いません。存在を知ってくだされば充分です。

とくに白石町民の皆様、私と一緒に鍋島安房さまを”推して”いただければ幸いです。(別に総選挙とかはありません。)

前回ご紹介した武雄の茂義さまのように、いつかモニュメントぐらいは建ったらいいなと思っています。

たとえば、この辺なんかどうでしょう。

…佐賀藩校「弘道館」跡です。いや、まず“須古領”(白石町)内からですね。

2020年04月06日

「主に佐賀市民の方を対象にしたつぶやき。」

こんばんは。

新型コロナの猛威が留まるところを知らず“大都市圏”を中心に「緊急事態宣言」が出る旨、報道されています。

ここで、思うところがあります。

そもそも“大都市圏”に、そこまで人が集中するのは、正しいのだろうか…と。

当ブログを始める前に、なぜ、「佐賀の大河ドラマ」が放送されないのか、色々と理由を考えました。その一環で、関係しそうな人口の数値の比較も行いました。

「この非常時に、大河ドラマの話か!」と思われる方もいるかもしれませんが、そのような趣旨のブログですので、ご容赦ください。

――仮説その1:佐賀県の人口が少ないから、「大河ドラマ」にならない。

“数は力”というところもあるかと思います。

数字は単純化するため、あえて概数にしているのはご容赦ください。

仮に“薩長土肥”で比較します。

肥前(佐賀県):80万人

薩摩(鹿児島県):180万人

長州(山口県):135万人

土佐(高知県):70万人

…あれっ、そこまで差が無い!?

――仮説その2:“佐賀の賢人たち”の、全国的な知名度が低い。

参考として、“大都市圏”の人口です。

東京都:1,390万人

大阪府:880万人

福岡県:510万人

…やはり人口が多い!

“大都市圏”での知名度を取る必要性を感じます。

――新型コロナで騒動が起きる、ずっと前「地方消滅」という新書を読みました。

論旨を読み違えていなければ、子育てがしにくい“大都市圏”への人の集中が、少子化の遠因と評していたと思います。

そして、地方の“中枢都市”が“大都市圏”への人口流出に歯止めをかけるカギということも語っていました。

――昨年度、私は幸いにして、幾度か佐賀に“一時帰藩”する機会を得ました。

結構、ショックだったのが、佐賀駅前から佐賀城までの県庁通り界隈に、いまいち活気がなかったことです。

※但し、写真を撮ったのは早朝です。

――がんばれ!佐賀都市圏。

佐賀の「大河ドラマ」が実現に近づけば、この辺りの賑わいを取り戻す一助となるかもしれません。

新型コロナの猛威が終息したら、皆様も、白山通り~長崎街道あたりをお散歩してみてください。

きっと、“本編”に登場している人物たちの、息吹が感じられる…と思います。

新型コロナの猛威が留まるところを知らず“大都市圏”を中心に「緊急事態宣言」が出る旨、報道されています。

ここで、思うところがあります。

そもそも“大都市圏”に、そこまで人が集中するのは、正しいのだろうか…と。

当ブログを始める前に、なぜ、「佐賀の大河ドラマ」が放送されないのか、色々と理由を考えました。その一環で、関係しそうな人口の数値の比較も行いました。

「この非常時に、大河ドラマの話か!」と思われる方もいるかもしれませんが、そのような趣旨のブログですので、ご容赦ください。

――仮説その1:佐賀県の人口が少ないから、「大河ドラマ」にならない。

“数は力”というところもあるかと思います。

数字は単純化するため、あえて概数にしているのはご容赦ください。

仮に“薩長土肥”で比較します。

肥前(佐賀県):80万人

薩摩(鹿児島県):180万人

長州(山口県):135万人

土佐(高知県):70万人

…あれっ、そこまで差が無い!?

――仮説その2:“佐賀の賢人たち”の、全国的な知名度が低い。

参考として、“大都市圏”の人口です。

東京都:1,390万人

大阪府:880万人

福岡県:510万人

…やはり人口が多い!

“大都市圏”での知名度を取る必要性を感じます。

――新型コロナで騒動が起きる、ずっと前「地方消滅」という新書を読みました。

論旨を読み違えていなければ、子育てがしにくい“大都市圏”への人の集中が、少子化の遠因と評していたと思います。

そして、地方の“中枢都市”が“大都市圏”への人口流出に歯止めをかけるカギということも語っていました。

――昨年度、私は幸いにして、幾度か佐賀に“一時帰藩”する機会を得ました。

結構、ショックだったのが、佐賀駅前から佐賀城までの県庁通り界隈に、いまいち活気がなかったことです。

※但し、写真を撮ったのは早朝です。

――がんばれ!佐賀都市圏。

佐賀の「大河ドラマ」が実現に近づけば、この辺りの賑わいを取り戻す一助となるかもしれません。

新型コロナの猛威が終息したら、皆様も、白山通り~長崎街道あたりをお散歩してみてください。

きっと、“本編”に登場している人物たちの、息吹が感じられる…と思います。

2020年04月25日

「主に伊万里市民・有田町民の方を対象としたつぶやき。」

こんばんは。

今回は、伊万里・有田方面に向けてつぶやきます。

正直に言いますと、私自身は武雄より西には、ほぼ行ったことがありません。

しかも、当ブログをお読みいただいている方が意外に多い様子なので、失礼がないか…やや緊張します。

さて、幕末の佐賀藩の“強み”を象徴するもの。その1つが“鉄製大砲”です。

――佐賀には、大砲鋳造におけるアドバンテージ(優位性)がありました。

それは伊万里・有田地域での陶磁器製造の集積です。

実用に耐える“鉄製大砲”を造るために、佐賀藩は反射炉を築きます。そして、反射炉の資材として、良質な耐火レンガが必要でした。

佐賀藩が、大砲鋳造のトップランナーになった理由。

蘭学が進んでいたことはもちろんですが、製陶に用いる“炎”を操る力(製窯技術)が切り札だったと考えています。

――“本編”作成にあたって「原作」を決めていない私は、いろいろと情報収集をします…

NHKEテレ(教育テレビ)に、子供向けと思われる歴史番組があります。

「ねこねこ日本史」というのですが、テレビ欄で“長崎・出島”を特集する回を見つけました。

「少しでも、佐賀藩に触れてくれるだろうか…」

私は、あまり期待せずに録画した番組を見ました。

ちなみに登場する歴史上の人物が、ほぼネコになっている奇異な番組です。

たまに、ネコじゃないのもいますが=^_^=

――番組を視聴してみました。佐賀に関係するキーワードは一言だけでした。

「長崎では、“伊万里焼”がオランダ人に大ブーム!」

「それだけしか紹介されないのか。」

残念に思ったわけですが、逆転の発想で考えることにしました。

「“陶磁器”からのアプローチでも、佐賀藩は語れる!」と。

――では「私が見たい佐賀の大河ドラマ」で、いかに自然に陶磁器を語るか。

親族より受け取った、この写真とともに描こうかと思っています。

舞台設定は“ヨーロッパ”です。第20話ぐらいでの掲載を予定しています。

とくに有田町の皆様。この画像について、当ブログ内では「有田ポーセリンパーク」ではなく、漠然と“ヨーロッパ”だと思っていただけると幸いです。

第2話「算盤大名」や第6話「鉄製大砲」で、佐賀藩における陶磁器の影響力について語ろうと試みました。

しかし、私の知識が乏しいこともあり、なかなか話に織り込むことが難しかったので、いずれ再チャレンジしたいと思います。

――今年は新型コロナの影響で、全国的にブランド力の強い「有田陶器市」の開催は延期と聞いています。

しかし、佐賀の陶磁器には、かつての時代の転換点(幕末・明治)に実力を発揮した経歴があります。そのポテンシャル(潜在能力)は計り知れません。

新型コロナの波紋は、既に社会の変容をもたらしているように感じます。

江戸時代から残る陶磁器の画像を見ながら、時代の乗り越え方など…考えさせられます。

※一部修正のうえ追記します。新型コロナが終息すれば、今年中に開催する可能性も残されているようですね。また、ゴールデンウィーク中には「Web有田陶器市」も実施するとのことなので、覗いてみたいと思います。

今回は、伊万里・有田方面に向けてつぶやきます。

正直に言いますと、私自身は武雄より西には、ほぼ行ったことがありません。

しかも、当ブログをお読みいただいている方が意外に多い様子なので、失礼がないか…やや緊張します。

さて、幕末の佐賀藩の“強み”を象徴するもの。その1つが“鉄製大砲”です。

――佐賀には、大砲鋳造におけるアドバンテージ(優位性)がありました。

それは伊万里・有田地域での陶磁器製造の集積です。

実用に耐える“鉄製大砲”を造るために、佐賀藩は反射炉を築きます。そして、反射炉の資材として、良質な耐火レンガが必要でした。

佐賀藩が、大砲鋳造のトップランナーになった理由。

蘭学が進んでいたことはもちろんですが、製陶に用いる“炎”を操る力(製窯技術)が切り札だったと考えています。

――“本編”作成にあたって「原作」を決めていない私は、いろいろと情報収集をします…

NHKEテレ(教育テレビ)に、子供向けと思われる歴史番組があります。

「ねこねこ日本史」というのですが、テレビ欄で“長崎・出島”を特集する回を見つけました。

「少しでも、佐賀藩に触れてくれるだろうか…」

私は、あまり期待せずに録画した番組を見ました。

ちなみに登場する歴史上の人物が、ほぼネコになっている奇異な番組です。

たまに、ネコじゃないのもいますが=^_^=

――番組を視聴してみました。佐賀に関係するキーワードは一言だけでした。

「長崎では、“伊万里焼”がオランダ人に大ブーム!」

「それだけしか紹介されないのか。」

残念に思ったわけですが、逆転の発想で考えることにしました。

「“陶磁器”からのアプローチでも、佐賀藩は語れる!」と。

――では「私が見たい佐賀の大河ドラマ」で、いかに自然に陶磁器を語るか。

親族より受け取った、この写真とともに描こうかと思っています。

舞台設定は“ヨーロッパ”です。第20話ぐらいでの掲載を予定しています。

とくに有田町の皆様。この画像について、当ブログ内では「有田ポーセリンパーク」ではなく、漠然と“ヨーロッパ”だと思っていただけると幸いです。

第2話「算盤大名」や第6話「鉄製大砲」で、佐賀藩における陶磁器の影響力について語ろうと試みました。

しかし、私の知識が乏しいこともあり、なかなか話に織り込むことが難しかったので、いずれ再チャレンジしたいと思います。

――今年は新型コロナの影響で、全国的にブランド力の強い「有田陶器市」の開催は延期と聞いています。

しかし、佐賀の陶磁器には、かつての時代の転換点(幕末・明治)に実力を発揮した経歴があります。そのポテンシャル(潜在能力)は計り知れません。

新型コロナの波紋は、既に社会の変容をもたらしているように感じます。

江戸時代から残る陶磁器の画像を見ながら、時代の乗り越え方など…考えさせられます。

※一部修正のうえ追記します。新型コロナが終息すれば、今年中に開催する可能性も残されているようですね。また、ゴールデンウィーク中には「Web有田陶器市」も実施するとのことなので、覗いてみたいと思います。

2020年04月26日

「主に鳥栖市民・みやき町民の方を対象にしたつぶやき。」

こんにちは。

今回は、佐賀県東部に向けてつぶやいてみます。

この“つぶやき”シリーズ。実は“本編”の準備も兼ねています。

次回からの第9話は「和親条約」というタイトルです。

――幕府は“通商”についての条約締結をひとまず回避しますが、この「和親条約」を転換点として、”鎖国”は崩れ、海外との交易は加速していきます。

佐賀藩は陶磁器に限らず、“特産品”の開発に熱心でした。

幕末の佐賀には、貿易に使える“切り札”が豊富にあったのです。

現在の県西部地域では、陶磁器(伊万里、有田)が代表格。

そして、県東部地域の産物では“ハゼ蝋”が威力を発揮しました。

――当時は「産業革命」が進展する時代、灯りの需要は高まっています。

ハゼの木は“ろうそく”や“ワックス”の原料となるため、現在の鳥栖市や、みやき町近辺で盛んに栽培されていました。

こうして、ハゼから作られた“白蝋”は、佐賀藩の財政を潤し、西洋式の軍艦の購入まで可能にします。外国との取引では「代金は“白蝋”で払ってくれればよい!」と高い価値が認められていました。

こうして佐賀藩による厳しい管理のもと、鳥栖やみやきの“白蝋”は、有力な輸出品となっていきます。

――ところで“本編”で1番読まれている記事は、鳥栖からスタートしています。(参照:第2話「算盤大名」③-3)

藩主就任直後、数え年で17歳だった殿・鍋島直正。佐賀に初めての“お国入り”をする場面です。ここで若き直正は、領民から熱いまなざしと歓声で迎えられます。

直正は、地主に富が集中しないよう、徹底して規制を行いました。本百姓を重視した政策で、佐賀の農業生産力は向上します。

“お国入り”のときの、鳥栖の農民たちの期待に応えたのです。

但し、武士・農民・町人を問わない、幕末の“佐賀藩”の基本スタンスとして「安定はしているけど、仕事には厳しい!」というところはあったかもしれません。

――先ほどの記事の舞台は、佐賀藩の最東端だった“轟木宿”です。

いまの九州新幹線「新鳥栖」駅の近くのようですね。

現時点では、佐賀県唯一の新幹線の駅。

時折、利用していました。シンプルですが素敵な駅です。

写真は開業まもない時期のものだったと思います。

本来ならば、今年も立ち寄っていたはずなのですが…現在、帰藩は自粛中です。

――ちなみに新鳥栖駅が開業する時に「とりこどん」という名物グルメが出来たと知りました。

「鶏肉と卵を使用する」というルール設定があるとのこと。

…しかしながら“親子丼”とは違うようです。

気になるところなので、新型コロナが終息したら、いずれ現地でも調べたいと思っています。

次回からは“本編”を再開する予定です。最初の場面は、ペリー来航直前に戻って、佐賀城下から始めようかな…と考えております。

外出自粛中の気分転換にでも、仕事の合間の息抜きにでも、お読みいただければ幸いです。

今回は、佐賀県東部に向けてつぶやいてみます。

この“つぶやき”シリーズ。実は“本編”の準備も兼ねています。

次回からの第9話は「和親条約」というタイトルです。

――幕府は“通商”についての条約締結をひとまず回避しますが、この「和親条約」を転換点として、”鎖国”は崩れ、海外との交易は加速していきます。

佐賀藩は陶磁器に限らず、“特産品”の開発に熱心でした。

幕末の佐賀には、貿易に使える“切り札”が豊富にあったのです。

現在の県西部地域では、陶磁器(伊万里、有田)が代表格。

そして、県東部地域の産物では“ハゼ蝋”が威力を発揮しました。

――当時は「産業革命」が進展する時代、灯りの需要は高まっています。

ハゼの木は“ろうそく”や“ワックス”の原料となるため、現在の鳥栖市や、みやき町近辺で盛んに栽培されていました。

こうして、ハゼから作られた“白蝋”は、佐賀藩の財政を潤し、西洋式の軍艦の購入まで可能にします。外国との取引では「代金は“白蝋”で払ってくれればよい!」と高い価値が認められていました。

こうして佐賀藩による厳しい管理のもと、鳥栖やみやきの“白蝋”は、有力な輸出品となっていきます。

――ところで“本編”で1番読まれている記事は、鳥栖からスタートしています。

藩主就任直後、数え年で17歳だった殿・鍋島直正。佐賀に初めての“お国入り”をする場面です。ここで若き直正は、領民から熱いまなざしと歓声で迎えられます。

直正は、地主に富が集中しないよう、徹底して規制を行いました。本百姓を重視した政策で、佐賀の農業生産力は向上します。

“お国入り”のときの、鳥栖の農民たちの期待に応えたのです。

但し、武士・農民・町人を問わない、幕末の“佐賀藩”の基本スタンスとして「安定はしているけど、仕事には厳しい!」というところはあったかもしれません。

――先ほどの記事の舞台は、佐賀藩の最東端だった“轟木宿”です。

いまの九州新幹線「新鳥栖」駅の近くのようですね。

現時点では、佐賀県唯一の新幹線の駅。

時折、利用していました。シンプルですが素敵な駅です。

写真は開業まもない時期のものだったと思います。

本来ならば、今年も立ち寄っていたはずなのですが…現在、帰藩は自粛中です。

――ちなみに新鳥栖駅が開業する時に「とりこどん」という名物グルメが出来たと知りました。

「鶏肉と卵を使用する」というルール設定があるとのこと。

…しかしながら“親子丼”とは違うようです。

気になるところなので、新型コロナが終息したら、いずれ現地でも調べたいと思っています。

次回からは“本編”を再開する予定です。最初の場面は、ペリー来航直前に戻って、佐賀城下から始めようかな…と考えております。

外出自粛中の気分転換にでも、仕事の合間の息抜きにでも、お読みいただければ幸いです。

2020年05月10日

「主に神埼市民の方を対象にしたつぶやき。」

こんにちは。

新型コロナの影響で、ドラマの再放送をよく見かけます。「JIN-仁-」(TBS系)をご覧になった方も多いのではないでしょうか。

現代から幕末にタイムスリップした医師・南方仁(大沢たかお)。

ドラマの主な舞台は、1860年代の江戸の街。

旗本(幕臣)の娘・橘咲(綾瀬はるか)が「黒船が来たのは10年ほど前」と語っている場面があります。

南方先生は、西郷隆盛、篤姫など大河ドラマの主役たちを、次々に手術・治療していきます。

現代からタイムスリップした医師が幕末を駆け回る…

主人公の相棒のようなポジションで登場する、この作品の坂本龍馬(内野聖陽)が一番好き!という声も見かけます。

――私は本放送は未視聴で、再放送(総集編)も中途半端にしか見てませんが語ります!ドラマのファンの方、ご容赦を!

「JIN-仁-」の劇中では、手術のほかにも、コレラなど伝染病との闘いが描かれていました。

勝海舟(小日向文世)が「異国との交易で広がった“コロリ”を抑え込めば、幕府の権威が高まる!」

…と、幕府からコレラ治療への援助を勝ち取るために、アピールしています。

たしかに伝染病で異国への敵意が増して、“攘夷”が過激化した側面もあったようです。

――また、ドラマの中には重要拠点として「西洋医学所」が登場していました。

この「西洋医学所」は、佐賀(神埼)出身の蘭方医・伊東玄朴が開いた“種痘所”が発展したものです。

これは歴史上の話ですが、この“種痘所”を拠点に、人々を恐怖に陥れた伝染病“天然痘”に闘いを挑んだのが、佐賀藩医でもある伊東玄朴です。

玄朴は佐賀の蘭方医たちのネットワークを活かして、この「不治の病」に闘いを挑みます。

――“本編”でも少しは書いてみたのですが、充分に描ける力がなく、残念に思っていました。(参照:第6話「鉄製大砲」⑤,第6話「鉄製大砲」⑦)

ここで「JIN-仁-」に便乗し、神埼が輩出した“医術の英雄”・伊東玄朴を語ります。

・伊東玄朴について

江戸の蘭方医のリーダー。蘭方医として初めて、幕府の奥医師となる。“種痘法”の有用性を熟知し、「不治の病」“天然痘”に闘いを挑む。

玄朴は、オランダの医術を修得しており、ウシの天然痘である“牛痘”はヒトには感染しないが、抗体は生成できることを知る。

この“牛痘”を利用することで予防接種である“種痘”を全国に広め、日本を“天然痘”から守る先頭に立つ。

――そして、同じく佐賀藩医の仲間たち、以下の2名も玄朴先生とともに、“天然痘”との闘いに身を投じます。

・楢林宗建は、牛痘の膿を水分を含まず乾燥した“かさぶた”の形で入手することで、輸送中の腐敗を防ぎ、痘苗(ワクチン)を製造することに成功。

・大石良英は、殿・鍋島直正の嫡子・淳一郎(のちの鍋島直大)への種痘を行い、安全性を強くアピールする。佐賀では領民たちにも予防接種が進む。

――ちなみに玄朴先生は、ドラマ「JIN-仁-」にも登場しているようですね。

タイムスリップしてきた南方先生の、現代医術を理解する役回りのようです。

…まぁ、あの佐野常民の師匠ですから、理解できても不思議はないです。

また、史実寄りの話をすると、佐野常民は緒方洪庵の適塾でも学んでますし、華岡流の麻酔を修得するため、紀州(和歌山)でも修業しています。

…ドラマをご覧になった方は、「あ-佐野常民は、あの武田鉄矢のもとでも学んだのか-とか、桐谷健太と一緒に麻酔の勉強をしたのか-」とか考えてみると楽しいかもしれません。

そして、伊東玄朴が設置した“種痘所”は“西洋医学所”となり、後に東京大学医学部へと進化していきます。

――実は、伊東玄朴も“タイムスリップ経験者”では?…などとお考えになった人もいるかもしれません…

玄朴先生の西洋医術ですが、長崎でシーボルトから修得しています。そして、神埼市(仁比山)の生まれであることもはっきりしているようです。

…たぶん、タイムスリップはしていないでしょう。断言はできませんけど。

現在、神埼にある伊東玄朴の旧宅のすぐ傍に、「伊東玄朴記念館」の整備計画も進んでいると聞きます。

――実は玄朴先生、友達の子が“天然痘”に感染したときに救えなかったことがあり、種痘の普及に情熱を注いだようです。

そして、“種痘所”が火事で焼けたときは、「JIN-仁-」と同様、“ヤマサ醤油”が資金を出してくれたみたいですよ。

…どうやら「神は乗り越えられる試練しか与えない」ようです。

お恥ずかしい話、私も最近まで存じ上げなかったのですが、伊東玄朴先生、もっと全国的に知られてよい存在だと思います。

新型コロナの影響で、ドラマの再放送をよく見かけます。「JIN-仁-」(TBS系)をご覧になった方も多いのではないでしょうか。

現代から幕末にタイムスリップした医師・南方仁(大沢たかお)。

ドラマの主な舞台は、1860年代の江戸の街。

旗本(幕臣)の娘・橘咲(綾瀬はるか)が「黒船が来たのは10年ほど前」と語っている場面があります。

南方先生は、西郷隆盛、篤姫など大河ドラマの主役たちを、次々に手術・治療していきます。

現代からタイムスリップした医師が幕末を駆け回る…

主人公の相棒のようなポジションで登場する、この作品の坂本龍馬(内野聖陽)が一番好き!という声も見かけます。

――私は本放送は未視聴で、再放送(総集編)も中途半端にしか見てませんが語ります!ドラマのファンの方、ご容赦を!

「JIN-仁-」の劇中では、手術のほかにも、コレラなど伝染病との闘いが描かれていました。

勝海舟(小日向文世)が「異国との交易で広がった“コロリ”を抑え込めば、幕府の権威が高まる!」

…と、幕府からコレラ治療への援助を勝ち取るために、アピールしています。

たしかに伝染病で異国への敵意が増して、“攘夷”が過激化した側面もあったようです。

――また、ドラマの中には重要拠点として「西洋医学所」が登場していました。

この「西洋医学所」は、佐賀(神埼)出身の蘭方医・伊東玄朴が開いた“種痘所”が発展したものです。

これは歴史上の話ですが、この“種痘所”を拠点に、人々を恐怖に陥れた伝染病“天然痘”に闘いを挑んだのが、佐賀藩医でもある伊東玄朴です。

玄朴は佐賀の蘭方医たちのネットワークを活かして、この「不治の病」に闘いを挑みます。

――“本編”でも少しは書いてみたのですが、充分に描ける力がなく、残念に思っていました。(

ここで「JIN-仁-」に便乗し、神埼が輩出した“医術の英雄”・伊東玄朴を語ります。

・伊東玄朴について

江戸の蘭方医のリーダー。蘭方医として初めて、幕府の奥医師となる。“種痘法”の有用性を熟知し、「不治の病」“天然痘”に闘いを挑む。

玄朴は、オランダの医術を修得しており、ウシの天然痘である“牛痘”はヒトには感染しないが、抗体は生成できることを知る。

この“牛痘”を利用することで予防接種である“種痘”を全国に広め、日本を“天然痘”から守る先頭に立つ。

――そして、同じく佐賀藩医の仲間たち、以下の2名も玄朴先生とともに、“天然痘”との闘いに身を投じます。

・楢林宗建は、牛痘の膿を水分を含まず乾燥した“かさぶた”の形で入手することで、輸送中の腐敗を防ぎ、痘苗(ワクチン)を製造することに成功。

・大石良英は、殿・鍋島直正の嫡子・淳一郎(のちの鍋島直大)への種痘を行い、安全性を強くアピールする。佐賀では領民たちにも予防接種が進む。

――ちなみに玄朴先生は、ドラマ「JIN-仁-」にも登場しているようですね。

タイムスリップしてきた南方先生の、現代医術を理解する役回りのようです。

…まぁ、あの佐野常民の師匠ですから、理解できても不思議はないです。

また、史実寄りの話をすると、佐野常民は緒方洪庵の適塾でも学んでますし、華岡流の麻酔を修得するため、紀州(和歌山)でも修業しています。

…ドラマをご覧になった方は、「あ-佐野常民は、あの武田鉄矢のもとでも学んだのか-とか、桐谷健太と一緒に麻酔の勉強をしたのか-」とか考えてみると楽しいかもしれません。

そして、伊東玄朴が設置した“種痘所”は“西洋医学所”となり、後に東京大学医学部へと進化していきます。

――実は、伊東玄朴も“タイムスリップ経験者”では?…などとお考えになった人もいるかもしれません…

玄朴先生の西洋医術ですが、長崎でシーボルトから修得しています。そして、神埼市(仁比山)の生まれであることもはっきりしているようです。

…たぶん、タイムスリップはしていないでしょう。断言はできませんけど。

現在、神埼にある伊東玄朴の旧宅のすぐ傍に、「伊東玄朴記念館」の整備計画も進んでいると聞きます。

――実は玄朴先生、友達の子が“天然痘”に感染したときに救えなかったことがあり、種痘の普及に情熱を注いだようです。

そして、“種痘所”が火事で焼けたときは、「JIN-仁-」と同様、“ヤマサ醤油”が資金を出してくれたみたいですよ。

…どうやら「神は乗り越えられる試練しか与えない」ようです。

お恥ずかしい話、私も最近まで存じ上げなかったのですが、伊東玄朴先生、もっと全国的に知られてよい存在だと思います。

2020年06月01日

「主に大町町民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

6月1日。日本各地の大都市圏では、新型コロナが拡大する前と同様、通勤ラッシュの混雑が戻ってきています。

かつて、佐賀県で地元の人々に“大都会”と形容されるほど賑わった街がありました。

――”杵島炭鉱”で栄えた、現在の大町町です。

本編・第10話のテーマは「蒸気機関」でした。

西洋で産業革命を可能にしたのは、蒸気機関の実用化による大量生産。

当時、日本で最も西洋に近いと言われた佐賀藩。もちろん蒸気機関の研究に着手しています。

佐野、中村、田中、石黒…佐賀藩の理化学研究所“精錬方”のメンバーたちは新技術の研究に挑んでいきます。

その経緯は第10話をご覧ください。

――さて、蒸気機関の燃料といえば“石炭”です。

佐賀藩内でも、石炭の採掘は始まっていました。幕末期には、現在の大町町でも掘られていたと言います。

これから、佐賀藩が蒸気船を運用する場面も増えてくる予定です。

殿・鍋島直正は蒸気船上から西洋の動きをにらみ、佐野常民は近代海軍の創設に動きます。

大町町で産出された石炭も、蒸気船の燃料として使われていたのではないかと想像は膨らむところです。

――時代は流れ、昭和初期には大町に“杵島炭鉱”が開かれます。

“炭鉱”は大いに栄え、大町町には最大で2万4千人ほどの人口があったようです。

往時の大町の繁華街は、夜でも灯りが消えない「不夜城」のような煌びやかさであったと聞きます。

しかし、一時は“都市圏”並みの人口密集があった大町町に、転換期がやって来ます。燃料の需要は、石炭から石油にシフトし、次第に繁栄のピークは過ぎ去っていきます。

日本一のマンモス校と呼ばれ、運動会すら2回に分けて開催したほどの大所帯だった、町の小学校からも次第に児童が減っていきました。

――さて、現代です。“杵島炭鉱”時代には施設等に光を届けるための“変電所”もありました。

現在は「大町煉瓦館」として、地域の盛り上げに活躍しているようです。

――当ブログの対象は幕末・明治なので、昭和に繁栄した“杵島炭鉱”の話には深入りしません。

しかし、幕末に佐賀藩内で、石炭を採掘していたことについては、非常に興味があります。

幕末佐賀藩の原動力(燃料)を産出した大町町…という裏付けが取れていくと面白いのかなと思います。

〔※他の石炭産地の地域の皆様への補足〕

佐賀県内で言えば、非常に掘りやすかった“唐津炭田”が産出量だと全国レベルだったようです。同じ佐賀藩内で言えば、多久でも石炭は産出していたようです。

…しかし、両地域には他にも幕末期の話題がありそうなので、今回は大町町の話題としました。

なんとなく、大町町と“石炭”の話は、ノスタルジックな感じがして良い!と思ってつぶやいていますので、ご容赦のほどを。

6月1日。日本各地の大都市圏では、新型コロナが拡大する前と同様、通勤ラッシュの混雑が戻ってきています。

かつて、佐賀県で地元の人々に“大都会”と形容されるほど賑わった街がありました。

――”杵島炭鉱”で栄えた、現在の大町町です。

本編・第10話のテーマは「蒸気機関」でした。

西洋で産業革命を可能にしたのは、蒸気機関の実用化による大量生産。

当時、日本で最も西洋に近いと言われた佐賀藩。もちろん蒸気機関の研究に着手しています。

佐野、中村、田中、石黒…佐賀藩の理化学研究所“精錬方”のメンバーたちは新技術の研究に挑んでいきます。

その経緯は第10話をご覧ください。

――さて、蒸気機関の燃料といえば“石炭”です。

佐賀藩内でも、石炭の採掘は始まっていました。幕末期には、現在の大町町でも掘られていたと言います。

これから、佐賀藩が蒸気船を運用する場面も増えてくる予定です。

殿・鍋島直正は蒸気船上から西洋の動きをにらみ、佐野常民は近代海軍の創設に動きます。

大町町で産出された石炭も、蒸気船の燃料として使われていたのではないかと想像は膨らむところです。

――時代は流れ、昭和初期には大町に“杵島炭鉱”が開かれます。

“炭鉱”は大いに栄え、大町町には最大で2万4千人ほどの人口があったようです。

往時の大町の繁華街は、夜でも灯りが消えない「不夜城」のような煌びやかさであったと聞きます。

しかし、一時は“都市圏”並みの人口密集があった大町町に、転換期がやって来ます。燃料の需要は、石炭から石油にシフトし、次第に繁栄のピークは過ぎ去っていきます。

日本一のマンモス校と呼ばれ、運動会すら2回に分けて開催したほどの大所帯だった、町の小学校からも次第に児童が減っていきました。

――さて、現代です。“杵島炭鉱”時代には施設等に光を届けるための“変電所”もありました。

現在は「大町煉瓦館」として、地域の盛り上げに活躍しているようです。

――当ブログの対象は幕末・明治なので、昭和に繁栄した“杵島炭鉱”の話には深入りしません。

しかし、幕末に佐賀藩内で、石炭を採掘していたことについては、非常に興味があります。

幕末佐賀藩の原動力(燃料)を産出した大町町…という裏付けが取れていくと面白いのかなと思います。

〔※他の石炭産地の地域の皆様への補足〕

佐賀県内で言えば、非常に掘りやすかった“唐津炭田”が産出量だと全国レベルだったようです。同じ佐賀藩内で言えば、多久でも石炭は産出していたようです。

…しかし、両地域には他にも幕末期の話題がありそうなので、今回は大町町の話題としました。

なんとなく、大町町と“石炭”の話は、ノスタルジックな感じがして良い!と思ってつぶやいていますので、ご容赦のほどを。

2020年06月29日

「幕末佐賀と4つの“口”」

こんばんは。

今回のタイトルですが、怪奇小説でもSFファンタジー映画でもありません。

…但し、佐賀県の歴史に詳しい人ならば、たぶん先の展開を推理することができます。

――江戸時代、日本が取った対外政策は“鎖国”と呼ばれます。

そのまま読めば、国を閉ざし、外国との交流を断つということです。

しかし、長崎では、オランダや清国との交易が盛んに行われていました。“鎖国”の例外である“長崎口”です。

※現在の長崎(眼鏡橋)付近

――ここで、気づいた方もいるかもしれません。

4つの“口”?…残る“口”は、あと3つ。

当時の日本には、他にも国際交流の窓口があった…というお話です。

――では、一気にご紹介します。

「長崎口」…幕府直轄。西洋(オランダ)との交易が許された唯一の港。

「対馬口」…対馬藩(厳原藩)を介して成立する。朝鮮半島との交流ルート。

「薩摩口」…薩摩藩が独占する。琉球王国を通じて、清国や世界とも繋がる。

「松前口」…松前藩が仕切る、樺太やロシアにも居住域を持つアイヌへの窓口。

――以上、不正確を恐れず、ざっくりとした説明を試みました。

これから何回か「県内各地域の皆様へのつぶやき」を投稿していく予定です。

今回は、あえて幕末“佐賀”というタイトルにしています。

「もう、お見通しばい!こん地域と…あん地域ば、投稿すっとね!」という方もいるかもしれません。

※現在の佐賀県庁付近。

※現在の佐賀県庁付近。

試行錯誤の投稿ですが、該当地域の皆様、温かくお読みいただければ幸いです。

今回のタイトルですが、怪奇小説でもSFファンタジー映画でもありません。

…但し、佐賀県の歴史に詳しい人ならば、たぶん先の展開を推理することができます。

――江戸時代、日本が取った対外政策は“鎖国”と呼ばれます。

そのまま読めば、国を閉ざし、外国との交流を断つということです。

しかし、長崎では、オランダや清国との交易が盛んに行われていました。“鎖国”の例外である“長崎口”です。

※現在の長崎(眼鏡橋)付近

――ここで、気づいた方もいるかもしれません。

4つの“口”?…残る“口”は、あと3つ。

当時の日本には、他にも国際交流の窓口があった…というお話です。

――では、一気にご紹介します。

「長崎口」…幕府直轄。西洋(オランダ)との交易が許された唯一の港。

「対馬口」…対馬藩(厳原藩)を介して成立する。朝鮮半島との交流ルート。

「薩摩口」…薩摩藩が独占する。琉球王国を通じて、清国や世界とも繋がる。

「松前口」…松前藩が仕切る、樺太やロシアにも居住域を持つアイヌへの窓口。

――以上、不正確を恐れず、ざっくりとした説明を試みました。

これから何回か「県内各地域の皆様へのつぶやき」を投稿していく予定です。

今回は、あえて幕末“佐賀”というタイトルにしています。

「もう、お見通しばい!こん地域と…あん地域ば、投稿すっとね!」という方もいるかもしれません。

試行錯誤の投稿ですが、該当地域の皆様、温かくお読みいただければ幸いです。

2020年06月30日

「主に基山町民・鳥栖市民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

前回は「幕末佐賀と4つの“口”」というタイトルでした。

このテーマを意識しながら、「佐賀県内の各地域の皆様に向けた“つぶやき”」を試みます。

――初回は“対馬口”の特集です。朝鮮半島への交流ルートとしての長い歴史があります。

ここで、数少ない県外の読者の方に補足なのですが、佐賀県=佐賀藩ではありません。

佐賀県の東端にある基山町。そして隣接する鳥栖市の東部。

江戸時代は、対馬藩の領地でした。

長崎県の対馬が本拠地。対馬府中藩、厳原藩とも呼ばれたようです。

――写真は長崎街道(佐賀市内)です。この道を東に進めば、鳥栖・基山へと続きます。

今のところ“本編”で一番アクセスのあった記事は、殿・鍋島直正のお国入りの場面。

鳥栖市(東部)の田代(たじろ)宿までは、対馬藩領。

殿・直正は、ここまでは駕籠に乗って移動したことでしょう。

国境を越え、鳥栖市(西部)の轟木(とどろき)宿からは、颯爽と馬に跨ります。

そして、佐賀藩の領民たちから万雷の歓声で迎えられる…というお話でした。

また“団にょん”こと島義勇は、まず長崎街道を東上し、蝦夷地への探検に向かっています。

佐賀藩の東端から旅立つときには、何を想ったのでしょうか。

――そんな佐賀藩との“国境の街”だった、この地域の名称は“対馬藩・田代領”。

田代領は、離島を本拠地とする対馬藩にとって“台所”。いわば経済の中心としての役回りがあったようです。

対馬藩の田代領は、“白蝋(ろう)”などの品質管理が徹底していた佐賀藩に比べれば統制が緩やか。

“薬種”になる商品作物の売買も、融通がきいたようです。

――長崎街道の田代宿は賑わいのある宿場町。

鳥栖と言えば、交通・物流の重要ポイントであることは変わらないようです。

現在でも鳥栖近辺は製薬業が強い地域ですが、“田代の薬”は日本4大売薬の一角を占めたとか。

…ちなみに他の3大売薬は、富山、大和(奈良)、近江(滋賀)のようですね。この3強に並ぶとは、田代の売薬…かなりの実力者です。

――そして、対馬藩田代領も、幕末の動乱に巻き込まれていきます。

江戸時代も「対馬口」として、朝鮮半島との交流拠点だった対馬藩。

しかし、日本海上の要衝にある、この対馬を諸外国が放っておくわけがありません。

次々に現れる、西洋列強の影。

対馬藩も、佐賀藩に大砲を発注するなど、防備を固めていきます。

――1860年代。“本編”では第14話ぐらいで描けるかどうか…

対馬藩は、イギリスとロシアの争いに巻き込まれていきます。

ロシア船が、対馬に上陸する非常事態。

佐賀海軍も新鋭艦を出動させ、伊万里沖で待機。

幕府はロシアと敵対するイギリスを通じて圧力をかけます。

――もちろん対馬が脅かされれば、田代領の侍たちも黙っていません。

「攘夷じゃ!」

「夷狄(いてき)ば、追い払わんばならん!」

田代領の侍たちは、対馬に馳せ参じ、ロシア船との戦闘に備えます。ロシア船が退去した後は、攘夷の急先鋒、長州藩(山口)に接近していきます。

そして、対長同盟(対馬と長州の同盟)の締結に至ります!

…いかがでしょうか。基山町・鳥栖市(東部)の激動の幕末。

私も調べるまで、全然知りませんでした。九州北部には語られなかった“幕末”が数多くありそうです。

古代の山城・基肄(きい)城が、基山町の名所と聞きます。福岡の大野城とともに、大宰府の守りを固める役割があったそうです。

元寇でも最前線に立った、対馬藩の領地だったこともあり、より国を守る気概が強かったのかもしれません…

2018年の「さが幕末維新博覧会」。基山町による「基山の日」というイベントがあったようですが、どちらかと言えば、基山町そのもののPRの色合いが強かったようです。

壮絶な運命を辿った対馬藩田代領の侍たち。少しでも話題になれば良いなと思います。

前回は「幕末佐賀と4つの“口”」というタイトルでした。

このテーマを意識しながら、「佐賀県内の各地域の皆様に向けた“つぶやき”」を試みます。

――初回は“対馬口”の特集です。朝鮮半島への交流ルートとしての長い歴史があります。

ここで、数少ない県外の読者の方に補足なのですが、佐賀県=佐賀藩ではありません。

佐賀県の東端にある基山町。そして隣接する鳥栖市の東部。

江戸時代は、対馬藩の領地でした。

長崎県の対馬が本拠地。対馬府中藩、厳原藩とも呼ばれたようです。

――写真は長崎街道(佐賀市内)です。この道を東に進めば、鳥栖・基山へと続きます。

今のところ“本編”で一番アクセスのあった記事は、殿・鍋島直正のお国入りの場面。

鳥栖市(東部)の田代(たじろ)宿までは、対馬藩領。

殿・直正は、ここまでは駕籠に乗って移動したことでしょう。

国境を越え、鳥栖市(西部)の轟木(とどろき)宿からは、颯爽と馬に跨ります。

そして、佐賀藩の領民たちから万雷の歓声で迎えられる…というお話でした。

また“団にょん”こと島義勇は、まず長崎街道を東上し、蝦夷地への探検に向かっています。

佐賀藩の東端から旅立つときには、何を想ったのでしょうか。

――そんな佐賀藩との“国境の街”だった、この地域の名称は“対馬藩・田代領”。

田代領は、離島を本拠地とする対馬藩にとって“台所”。いわば経済の中心としての役回りがあったようです。

対馬藩の田代領は、“白蝋(ろう)”などの品質管理が徹底していた佐賀藩に比べれば統制が緩やか。

“薬種”になる商品作物の売買も、融通がきいたようです。

――長崎街道の田代宿は賑わいのある宿場町。

鳥栖と言えば、交通・物流の重要ポイントであることは変わらないようです。

現在でも鳥栖近辺は製薬業が強い地域ですが、“田代の薬”は日本4大売薬の一角を占めたとか。

…ちなみに他の3大売薬は、富山、大和(奈良)、近江(滋賀)のようですね。この3強に並ぶとは、田代の売薬…かなりの実力者です。

――そして、対馬藩田代領も、幕末の動乱に巻き込まれていきます。

江戸時代も「対馬口」として、朝鮮半島との交流拠点だった対馬藩。

しかし、日本海上の要衝にある、この対馬を諸外国が放っておくわけがありません。

次々に現れる、西洋列強の影。

対馬藩も、佐賀藩に大砲を発注するなど、防備を固めていきます。

――1860年代。“本編”では第14話ぐらいで描けるかどうか…

対馬藩は、イギリスとロシアの争いに巻き込まれていきます。

ロシア船が、対馬に上陸する非常事態。

佐賀海軍も新鋭艦を出動させ、伊万里沖で待機。

幕府はロシアと敵対するイギリスを通じて圧力をかけます。

――もちろん対馬が脅かされれば、田代領の侍たちも黙っていません。

「攘夷じゃ!」

「夷狄(いてき)ば、追い払わんばならん!」

田代領の侍たちは、対馬に馳せ参じ、ロシア船との戦闘に備えます。ロシア船が退去した後は、攘夷の急先鋒、長州藩(山口)に接近していきます。

そして、対長同盟(対馬と長州の同盟)の締結に至ります!

…いかがでしょうか。基山町・鳥栖市(東部)の激動の幕末。

私も調べるまで、全然知りませんでした。九州北部には語られなかった“幕末”が数多くありそうです。

古代の山城・基肄(きい)城が、基山町の名所と聞きます。福岡の大野城とともに、大宰府の守りを固める役割があったそうです。

元寇でも最前線に立った、対馬藩の領地だったこともあり、より国を守る気概が強かったのかもしれません…

2018年の「さが幕末維新博覧会」。基山町による「基山の日」というイベントがあったようですが、どちらかと言えば、基山町そのもののPRの色合いが強かったようです。

壮絶な運命を辿った対馬藩田代領の侍たち。少しでも話題になれば良いなと思います。

2020年07月01日

「主に唐津市民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

「幕末佐賀と4つの“口”」というテーマのもとで、「佐賀県内の各地域の方を対象にして“つぶやく”」シリーズです。

今回は“長崎口”と関わりの深かった唐津藩について考えてみます。

――本日の写真を先にご覧になった方。佐賀県内ですが、唐津ではありません。

特に武雄市民の方、

「なんだ!武雄温泉ではないか!」という反応でしょう。

「ははーん!姑息(こそく)な手を遣いおって…」と気付いた方もいるかもしれません。

この武雄温泉の楼門。建築年代は、現在の“本編”よりかなり後、大正になってから出来たものです。

――楼門の設計者は、唐津の出身者。“本編”への登場が“内定”している人物です。

日本建築界のレジェンド(伝説的存在)である辰野金吾です。

但し、幕末に、辰野氏の登場予定はありません。

第3部“明治飛翔編”のキャストに名を連ねることになるかと…

前回の投稿では、基山町と鳥栖市東部が対馬藩領であったことを紹介しました。そして、現在の唐津市近辺もまた、佐賀藩の領地ではなく、唐津藩領です。

――江戸時代。肥前唐津藩は、幕府の信頼が厚い“譜代大名”のエリートの領地でした。

今までにも唐津藩の関係者が“本編”に登場しています。

その名は…水野忠邦。当時の出世の頂点である幕府の老中首座。

絶大な権力を手にして「天保の改革」を推し進めました。改革そのものに芳しい成果は出ていませんが、日本史では必修の人物。

中間・期末テストで頻出の“江戸三大改革”の1つ。何だか覚えにくい“天保の改革”。「上知令…、人返しの法…」試験で涙した人もいるかもしれません。

――そして、ご老中・水野忠邦は、元・唐津藩のお殿様です。

ちょっとトゲのある言い方をすると、出世のために唐津を離れた水野様。まず、唐津周辺の土地を、幕府に献納したりします。いわゆる“点数稼ぎ”でしょうか。

唐津炭田では大量の石炭も産出しますし、これで出世力アップ。そして、水野様はさらなる出世を目指し、唐津藩から他の領地への“国替え”を画策します。

――そもそも水野様は、唐津藩の役回りが“出世の妨げになる”と判断していたようです。

本編でもよく登場する“長崎御番”。“外様大名”の大藩である、佐賀藩と福岡藩が1年交代で務める“長崎口”の警備役です。

※現在の長崎・出島

※現在の長崎・出島

そして、佐賀と福岡の2藩を“見張る役目”が唐津藩だったそうです。

将軍の側近“奏者番”を務めることも多く、幕府の信頼厚い大名が配置される…しかも長崎に近い!

まさに唐津藩に向いたお仕事。それが、「長崎見廻り役」です。ただ、長崎の“警備役”と同様、“見張り役”も大きい負担を伴うため、出世競争には不利。

――水野様は手を尽くして、遠江(静岡)の浜松藩への“お国替え”を成功させ、出世街道を突き進みます。

「本気で出世を志すならば、ここまでするべきだ!」という好例なのかもしれません。その“水野家”が浜松に移った後、代わりに唐津に入ったのが“小笠原家”。

時は流れて幕末の動乱期…この小笠原家に明晰な頭脳を持ちながら、時代に翻弄される“お殿様”が登場します。

その名は…小笠原長行(ながみち)。

蝦夷地での最後の戦いまで、幕府方とともにあった人物。

現在の“本編”から数年後に、時代は大きく動きます。

主に第2部“維新回天編”で描くチャンスを伺っている方です。

――その小笠原長行様は、唐津藩主の名代(代理)として位置づけられています。

明治新政府に“たてついた”ため、藩主を継いでいない扱いにされている…という説まであるようです。

江戸幕府の終わりに、小笠原長行は老中まで務め、揺らぐ幕府を必死で支えました。損な役回りを厭わず生きた、“忠義の人”と言えるかもしれません。

箱館時代の“新選組”には、唐津藩士も加入していたとか。幕末の唐津藩も、かなりドラマチックですね。

「幕末佐賀と4つの“口”」というテーマのもとで、「佐賀県内の各地域の方を対象にして“つぶやく”」シリーズです。

今回は“長崎口”と関わりの深かった唐津藩について考えてみます。

――本日の写真を先にご覧になった方。佐賀県内ですが、唐津ではありません。

特に武雄市民の方、

「なんだ!武雄温泉ではないか!」という反応でしょう。

「ははーん!姑息(こそく)な手を遣いおって…」と気付いた方もいるかもしれません。

この武雄温泉の楼門。建築年代は、現在の“本編”よりかなり後、大正になってから出来たものです。

――楼門の設計者は、唐津の出身者。“本編”への登場が“内定”している人物です。

日本建築界のレジェンド(伝説的存在)である辰野金吾です。

但し、幕末に、辰野氏の登場予定はありません。

第3部“明治飛翔編”のキャストに名を連ねることになるかと…

前回の投稿では、基山町と鳥栖市東部が対馬藩領であったことを紹介しました。そして、現在の唐津市近辺もまた、佐賀藩の領地ではなく、唐津藩領です。

――江戸時代。肥前唐津藩は、幕府の信頼が厚い“譜代大名”のエリートの領地でした。

今までにも唐津藩の関係者が“本編”に登場しています。

その名は…水野忠邦。当時の出世の頂点である幕府の老中首座。

絶大な権力を手にして「天保の改革」を推し進めました。改革そのものに芳しい成果は出ていませんが、日本史では必修の人物。

中間・期末テストで頻出の“江戸三大改革”の1つ。何だか覚えにくい“天保の改革”。「上知令…、人返しの法…」試験で涙した人もいるかもしれません。

――そして、ご老中・水野忠邦は、元・唐津藩のお殿様です。

ちょっとトゲのある言い方をすると、出世のために唐津を離れた水野様。まず、唐津周辺の土地を、幕府に献納したりします。いわゆる“点数稼ぎ”でしょうか。

唐津炭田では大量の石炭も産出しますし、これで出世力アップ。そして、水野様はさらなる出世を目指し、唐津藩から他の領地への“国替え”を画策します。

――そもそも水野様は、唐津藩の役回りが“出世の妨げになる”と判断していたようです。

本編でもよく登場する“長崎御番”。“外様大名”の大藩である、佐賀藩と福岡藩が1年交代で務める“長崎口”の警備役です。

そして、佐賀と福岡の2藩を“見張る役目”が唐津藩だったそうです。

将軍の側近“奏者番”を務めることも多く、幕府の信頼厚い大名が配置される…しかも長崎に近い!

まさに唐津藩に向いたお仕事。それが、「長崎見廻り役」です。ただ、長崎の“警備役”と同様、“見張り役”も大きい負担を伴うため、出世競争には不利。

――水野様は手を尽くして、遠江(静岡)の浜松藩への“お国替え”を成功させ、出世街道を突き進みます。

「本気で出世を志すならば、ここまでするべきだ!」という好例なのかもしれません。その“水野家”が浜松に移った後、代わりに唐津に入ったのが“小笠原家”。

時は流れて幕末の動乱期…この小笠原家に明晰な頭脳を持ちながら、時代に翻弄される“お殿様”が登場します。

その名は…小笠原長行(ながみち)。

蝦夷地での最後の戦いまで、幕府方とともにあった人物。

現在の“本編”から数年後に、時代は大きく動きます。

主に第2部“維新回天編”で描くチャンスを伺っている方です。

――その小笠原長行様は、唐津藩主の名代(代理)として位置づけられています。

明治新政府に“たてついた”ため、藩主を継いでいない扱いにされている…という説まであるようです。

江戸幕府の終わりに、小笠原長行は老中まで務め、揺らぐ幕府を必死で支えました。損な役回りを厭わず生きた、“忠義の人”と言えるかもしれません。

箱館時代の“新選組”には、唐津藩士も加入していたとか。幕末の唐津藩も、かなりドラマチックですね。

2020年07月03日

「主に鹿島市民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

「幕末佐賀と4つの“口”」をテーマに、県内各地域の方につぶやくシリーズの第3弾。今日は、鹿島市に注目してみます。

そして“薩摩口”とのつながりも語っていきたいと思います。

――佐賀の鹿島と言えば、祐徳稲荷神社や肥前浜宿など、歴史的にも深い“通好み”の観光スポットが多い印象です。

江戸時代に、鹿島を治めていたのは、肥前鹿島藩。

しかし、鹿島藩は、佐賀藩の支藩扱いのため、鹿島市は佐賀藩の領内です。

ここが第1弾の対馬藩田代領(基山町・鳥栖市東部)、第2弾の唐津藩(唐津市)との大きい違いです。

――佐賀藩内には支藩が3つ(小城、蓮池、鹿島)あるうえに、“自治領”(武雄や須古など)が多くあります。

肥前佐賀藩35万7千石!とは言いますが、これは支藩や自治領を合計した石高(こくだか)です。佐賀本藩だけだと、かなり規模が小さいのです。

――長崎警護の負担もあり、経済力が必要な佐賀本藩。支藩(とくに鹿島藩)の吸収合併を試みることも度々…

鹿島支藩の立場からすると、当然“独立”しておきたいわけで、小競り合いがおきます。なにせ“鹿島城”を有する、城持ち大名なのです。

支藩とはいえ、対外的には大名として扱われます。

幕府のお仕事も押し付けられますが、自ら決定できる事柄も多いし、誇りもあるでしょう。

※鹿島城・赤門

――実は“本編”で、鹿島藩の存在が現れた回があります。

佐賀藩の保守派で頭角を現す、家老クラスの重役・原田小四郎。

殿・鍋島直正に、意見する場面があります。

(参照:第10話「蒸気機関」③)

大砲の鋳造に、台場の整備…長崎警護を全力で務めていた佐賀藩。産業の振興には成功しているのですが、なにぶん出費が多いです。

――支藩の鹿島藩の吸収が論じられるほど、佐賀本藩の財政は厳しい。

原田は、新設の理化学研究所である“精錬方”が予算を遣い過ぎている!と指摘します。

「“鹿島支藩”には我慢を強いているのに、そんなにお金を遣っていては説明が付きません!」という内容のセリフ。

武家社会の秩序と筋道を重んじる、保守派の代表・原田に語ってもらいました。

――このように殿・鍋島直正の代でも、吸収合併の騒動がありました。

結局、合併は見送りとなります。

但し、殿・鍋島直正の甥にあたる、幼い鍋島直彬(なおよし)が鹿島藩主に就任します。

この鹿島藩主・直彬(なおよし)さまが、本日の主役。

明治期の話になりますが、テーマで言えば“薩摩口”と関わりのあった人です。

※武家屋敷の街並み

――幕末期には、江藤新平や副島種臣などの“改革派”が佐賀を脱藩し、さまざまな活動を行います。

江藤や副島らは“脱藩”したり、幕府に追われたり、当時では“重罪”にあたる行動をします。しかし、処罰は“謹慎”程度で済んでいます。

どうやら、この寛大な処分には鹿島藩主・鍋島直彬の動きがあったようなのです。

殿・鍋島直正からは、朝廷との交渉役を命ぜられ、直彬は、影に日向に“佐賀の七賢人”を支えます。

――そして、時代は進んで明治へ。鍋島直彬は“鹿島のお殿様”から、初代の“沖縄県令”になります。

江戸時代は“薩摩口”と呼ばれた、琉球王国を介した交易。

実質的に、琉球を支配下においていた“薩摩藩”が仕切るルートです。

清国などと貿易が可能となった薩摩藩は、莫大な富を得ます。

――琉球にとって、薩摩藩との関わりは過酷なものであったと考えられます。その体制の中で権益を獲得した、琉球の士族や商人も…

明治初期。琉球王国は、激動の時代を経て“沖縄”へと変わります。

初代沖縄県令に任じられ、難しい舵取りを迫られたのは、鍋島直彬。

新政府からの強い制約、地元の権力者からの厳しい反発。

まともな県政運営ができる状況ではなかったようです。

――アメリカにも留学して書物を著すなど、開明的な直彬。しかし沖縄では、旧来の制度をベースに物事を進める必要がありました。

それでも鍋島直彬は、鹿島藩で大事にした教育、佐賀本藩が注力していた産業振興を軸と考え、地道な基礎づくりを始めます。

こうして“鹿島の殿様”は、沖縄県政の“船出”の舵取りを務めました。

その後の“沖縄”の礎を築くため、勧学・勧業に注力したのです。

鹿島の幕末も、また“新時代”に続いていたようですね。

「幕末佐賀と4つの“口”」をテーマに、県内各地域の方につぶやくシリーズの第3弾。今日は、鹿島市に注目してみます。

そして“薩摩口”とのつながりも語っていきたいと思います。

――佐賀の鹿島と言えば、祐徳稲荷神社や肥前浜宿など、歴史的にも深い“通好み”の観光スポットが多い印象です。

江戸時代に、鹿島を治めていたのは、肥前鹿島藩。

しかし、鹿島藩は、佐賀藩の支藩扱いのため、鹿島市は佐賀藩の領内です。

ここが第1弾の対馬藩田代領(基山町・鳥栖市東部)、第2弾の唐津藩(唐津市)との大きい違いです。

――佐賀藩内には支藩が3つ(小城、蓮池、鹿島)あるうえに、“自治領”(武雄や須古など)が多くあります。

肥前佐賀藩35万7千石!とは言いますが、これは支藩や自治領を合計した石高(こくだか)です。佐賀本藩だけだと、かなり規模が小さいのです。

――長崎警護の負担もあり、経済力が必要な佐賀本藩。支藩(とくに鹿島藩)の吸収合併を試みることも度々…

鹿島支藩の立場からすると、当然“独立”しておきたいわけで、小競り合いがおきます。なにせ“鹿島城”を有する、城持ち大名なのです。

支藩とはいえ、対外的には大名として扱われます。

幕府のお仕事も押し付けられますが、自ら決定できる事柄も多いし、誇りもあるでしょう。

※鹿島城・赤門

――実は“本編”で、鹿島藩の存在が現れた回があります。

佐賀藩の保守派で頭角を現す、家老クラスの重役・原田小四郎。

殿・鍋島直正に、意見する場面があります。

(参照:

大砲の鋳造に、台場の整備…長崎警護を全力で務めていた佐賀藩。産業の振興には成功しているのですが、なにぶん出費が多いです。

――支藩の鹿島藩の吸収が論じられるほど、佐賀本藩の財政は厳しい。

原田は、新設の理化学研究所である“精錬方”が予算を遣い過ぎている!と指摘します。

「“鹿島支藩”には我慢を強いているのに、そんなにお金を遣っていては説明が付きません!」という内容のセリフ。

武家社会の秩序と筋道を重んじる、保守派の代表・原田に語ってもらいました。

――このように殿・鍋島直正の代でも、吸収合併の騒動がありました。

結局、合併は見送りとなります。

但し、殿・鍋島直正の甥にあたる、幼い鍋島直彬(なおよし)が鹿島藩主に就任します。

この鹿島藩主・直彬(なおよし)さまが、本日の主役。

明治期の話になりますが、テーマで言えば“薩摩口”と関わりのあった人です。

※武家屋敷の街並み

――幕末期には、江藤新平や副島種臣などの“改革派”が佐賀を脱藩し、さまざまな活動を行います。

江藤や副島らは“脱藩”したり、幕府に追われたり、当時では“重罪”にあたる行動をします。しかし、処罰は“謹慎”程度で済んでいます。

どうやら、この寛大な処分には鹿島藩主・鍋島直彬の動きがあったようなのです。

殿・鍋島直正からは、朝廷との交渉役を命ぜられ、直彬は、影に日向に“佐賀の七賢人”を支えます。

――そして、時代は進んで明治へ。鍋島直彬は“鹿島のお殿様”から、初代の“沖縄県令”になります。

江戸時代は“薩摩口”と呼ばれた、琉球王国を介した交易。

実質的に、琉球を支配下においていた“薩摩藩”が仕切るルートです。

清国などと貿易が可能となった薩摩藩は、莫大な富を得ます。

――琉球にとって、薩摩藩との関わりは過酷なものであったと考えられます。その体制の中で権益を獲得した、琉球の士族や商人も…

明治初期。琉球王国は、激動の時代を経て“沖縄”へと変わります。

初代沖縄県令に任じられ、難しい舵取りを迫られたのは、鍋島直彬。

新政府からの強い制約、地元の権力者からの厳しい反発。

まともな県政運営ができる状況ではなかったようです。

――アメリカにも留学して書物を著すなど、開明的な直彬。しかし沖縄では、旧来の制度をベースに物事を進める必要がありました。

それでも鍋島直彬は、鹿島藩で大事にした教育、佐賀本藩が注力していた産業振興を軸と考え、地道な基礎づくりを始めます。

こうして“鹿島の殿様”は、沖縄県政の“船出”の舵取りを務めました。

その後の“沖縄”の礎を築くため、勧学・勧業に注力したのです。

鹿島の幕末も、また“新時代”に続いていたようですね。

2020年07月04日

「主に小城市民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

「幕末佐賀と4つの“口”」をテーマに、県内の皆様につぶやくシリーズ。第4弾は、小城市に設定してみました。

さて、残る1つは“松前口”です。江戸時代、蝦夷地(北海道)のアイヌ民族との交易は、主に松前藩が仕切っていました。

そして、幕末期の佐賀と蝦夷地(北海道)との関わりは、“本編”でも書き始めています。のちに大都市・札幌を創る“団にょん”こと島義勇の冒険を描きました。

〔参考:第11話「蝦夷探検」⑩(“開拓神”の降臨)〕

――この内容ならば、“つぶやき”にしなくても“本編”で書けますね…

今日は“変化球”を投じます。まずは現代の佐賀へ。

佐賀玉屋さんです。

“北海道物産展”が、人気イベントであると聞いています。催事は百貨店ならではの“得意技”でしょう。

――私は佐賀に“帰藩”すると、地下の食料品売り場(玉ちか)によく立ち寄ります。

そのとき、“北海道のお菓子”が並ぶ一角を見て、思いました。

「北海道の名産の販売と“団にょん”の偉業のアピールを繋げないものか」と。

…残念ながら、現時点では島義勇の記念館は無いのです。

将来的に佐賀ではなく、札幌に記念館ができる可能性もありそうですが…

私は、いつも慌ただしく“帰藩”を終えます。そのときの“佐賀みやげ”の中には、なぜか“北海道キャラメル”が混ざることとなりました。

全国各地の名産の“目利き”は、百貨店のバイヤーさんの得意とするところと聞きます。

――いま地方の百貨店業界には厳しい状況が続いているようです。

時代を経て、消費行動(ショッピング)の選択肢は激増しました。

個人的には「わざわざ足を運んでしまう」百貨店が存在してほしいという想いがあります。

――ちなみに佐賀玉屋のルーツ、田中丸商店が創業したのは、現在の小城市・牛津の地。

JR長崎本線の牛津駅。

レンガの駅舎にかかる謎のスローガン(?)の看板。

「牛津・津でもち、駅でもつ、町の栄えは店でもつ」

…看板の言葉。気になってはいたのですが、とくに調べてはいませんでした。

そして、理由がわかりました。

――江戸から明治にかけて、商売の街として栄えた牛津。

「西の浪速…」との異名まであったようです。

“浪速”は、大阪(江戸時代は大坂)の古い呼び名ですね。

江戸期の大坂は“天下の台所”と呼ばれ、経済的な意味では、日本一の都市。

小城の街並みは、今でも“小京都”と呼ばれますが、牛津の活気は“大坂”に例えられたようです。

――1806年。初代・田中丸善蔵が、呉服商・田中丸商店(玉屋のルーツ)を立ち上げます。

ここから数えれば、すでに創業200年を超えている、玉屋さん。2018年が“明治維新150年”でしたから、堂々、江戸時代からの老舗です。

参考に“田中丸商店”が創業した頃の、佐賀藩の状況にも触れておきます。

・創業2年前の1804年にはロシアの提督レザノフが長崎に来航。

→このとき佐賀藩は千人体制で警備を敷きます。幕府がまともに交渉に応じなかったので、レザノフは蝦夷地近辺で暴れます。

・創業2年後の1808年にはイギリスのフェートン号が長崎に侵入。

→このとき佐賀藩は勝手に警備を減らしていて、幕府に厳しく処罰されます。“本編”では第1話を、ここに設定しています。

〔参考:第1話「長崎警護」④〕

――激動の時代を駆け抜けたのは、武士だけではありません。

幕末、日本では盛んに海上輸送が行われていました。

「蝦夷探検」で、よく語られる“販路開拓”は、この海上ルートと深く関わります。

北前船と呼ばれた大型帆船による輸送は、全国の特産を各地に流通させました。

例えば、蝦夷地(北海道)の昆布が、富山で消費され、北の漁場でとれたニシンを遣った蕎麦(そば)が京都で名物になる…といった具合です。

日本海側から瀬戸内海を回って、大坂に至る“西廻り航路”は、のちに蝦夷地から大坂までを結ぶことになります。

当時、海上輸送は物流の主役でした。商人たちは、各地の港から港へ特産の売買をしていったのです。

――のちに佐野常民は、海外に陶磁器の販路を求めたり、見本市で産業を活性化したりします。

江藤新平は貿易部門のお仕事に就いていますし、大隈重信は長崎で「蝦夷地の昆布」の取引を行い、藩の収益に貢献したようです。

特産開発と販路開拓は、藩の財政を潤します。

そのため、意外と商売熱心な佐賀藩士たち…

――“商都”牛津。九州で“西の大坂”とも呼ばれた、長崎街道の宿場町。

大河ドラマ「麒麟がくる」では、熱田(愛知)の賑わいが描写されていました。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」では、活気あふれる商都・牛津を見てみたいものです。

…ちなみに第12話「海軍伝習」では、佐賀藩が48名もの大人数で、精鋭を“長崎海軍伝習所”に送り込みます。

普段から当ブログをお読みの方なら、「佐賀城下から長崎に向かった!」とか描写するたびに、長崎街道の牛津宿を通過していくイメージお持ちいただくと面白い…かもしれません。

「幕末佐賀と4つの“口”」をテーマに、県内の皆様につぶやくシリーズ。第4弾は、小城市に設定してみました。

さて、残る1つは“松前口”です。江戸時代、蝦夷地(北海道)のアイヌ民族との交易は、主に松前藩が仕切っていました。

そして、幕末期の佐賀と蝦夷地(北海道)との関わりは、“本編”でも書き始めています。のちに大都市・札幌を創る“団にょん”こと島義勇の冒険を描きました。

〔参考:

――この内容ならば、“つぶやき”にしなくても“本編”で書けますね…

今日は“変化球”を投じます。まずは現代の佐賀へ。

佐賀玉屋さんです。

“北海道物産展”が、人気イベントであると聞いています。催事は百貨店ならではの“得意技”でしょう。

――私は佐賀に“帰藩”すると、地下の食料品売り場(玉ちか)によく立ち寄ります。

そのとき、“北海道のお菓子”が並ぶ一角を見て、思いました。

「北海道の名産の販売と“団にょん”の偉業のアピールを繋げないものか」と。

…残念ながら、現時点では島義勇の記念館は無いのです。

将来的に佐賀ではなく、札幌に記念館ができる可能性もありそうですが…

私は、いつも慌ただしく“帰藩”を終えます。そのときの“佐賀みやげ”の中には、なぜか“北海道キャラメル”が混ざることとなりました。

全国各地の名産の“目利き”は、百貨店のバイヤーさんの得意とするところと聞きます。

――いま地方の百貨店業界には厳しい状況が続いているようです。

時代を経て、消費行動(ショッピング)の選択肢は激増しました。

個人的には「わざわざ足を運んでしまう」百貨店が存在してほしいという想いがあります。

――ちなみに佐賀玉屋のルーツ、田中丸商店が創業したのは、現在の小城市・牛津の地。

JR長崎本線の牛津駅。

レンガの駅舎にかかる謎のスローガン(?)の看板。

「牛津・津でもち、駅でもつ、町の栄えは店でもつ」

…看板の言葉。気になってはいたのですが、とくに調べてはいませんでした。

そして、理由がわかりました。

――江戸から明治にかけて、商売の街として栄えた牛津。

「西の浪速…」との異名まであったようです。

“浪速”は、大阪(江戸時代は大坂)の古い呼び名ですね。

江戸期の大坂は“天下の台所”と呼ばれ、経済的な意味では、日本一の都市。

小城の街並みは、今でも“小京都”と呼ばれますが、牛津の活気は“大坂”に例えられたようです。

――1806年。初代・田中丸善蔵が、呉服商・田中丸商店(玉屋のルーツ)を立ち上げます。

ここから数えれば、すでに創業200年を超えている、玉屋さん。2018年が“明治維新150年”でしたから、堂々、江戸時代からの老舗です。

参考に“田中丸商店”が創業した頃の、佐賀藩の状況にも触れておきます。

・創業2年前の1804年にはロシアの提督レザノフが長崎に来航。

→このとき佐賀藩は千人体制で警備を敷きます。幕府がまともに交渉に応じなかったので、レザノフは蝦夷地近辺で暴れます。

・創業2年後の1808年にはイギリスのフェートン号が長崎に侵入。

→このとき佐賀藩は勝手に警備を減らしていて、幕府に厳しく処罰されます。“本編”では第1話を、ここに設定しています。

〔参考:

――激動の時代を駆け抜けたのは、武士だけではありません。

幕末、日本では盛んに海上輸送が行われていました。

「蝦夷探検」で、よく語られる“販路開拓”は、この海上ルートと深く関わります。

北前船と呼ばれた大型帆船による輸送は、全国の特産を各地に流通させました。

例えば、蝦夷地(北海道)の昆布が、富山で消費され、北の漁場でとれたニシンを遣った蕎麦(そば)が京都で名物になる…といった具合です。

日本海側から瀬戸内海を回って、大坂に至る“西廻り航路”は、のちに蝦夷地から大坂までを結ぶことになります。

当時、海上輸送は物流の主役でした。商人たちは、各地の港から港へ特産の売買をしていったのです。

――のちに佐野常民は、海外に陶磁器の販路を求めたり、見本市で産業を活性化したりします。

江藤新平は貿易部門のお仕事に就いていますし、大隈重信は長崎で「蝦夷地の昆布」の取引を行い、藩の収益に貢献したようです。

特産開発と販路開拓は、藩の財政を潤します。

そのため、意外と商売熱心な佐賀藩士たち…

――“商都”牛津。九州で“西の大坂”とも呼ばれた、長崎街道の宿場町。

大河ドラマ「麒麟がくる」では、熱田(愛知)の賑わいが描写されていました。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」では、活気あふれる商都・牛津を見てみたいものです。

…ちなみに第12話「海軍伝習」では、佐賀藩が48名もの大人数で、精鋭を“長崎海軍伝習所”に送り込みます。

普段から当ブログをお読みの方なら、「佐賀城下から長崎に向かった!」とか描写するたびに、長崎街道の牛津宿を通過していくイメージお持ちいただくと面白い…かもしれません。

2020年08月05日

「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(前編)」

こんばんは。

第12話の振り返りを兼ねて、今回は有田町について考えてみたいと思います。あわせて語りたい人物も2人いますので、前・後編でお送りします。

――数年前。私が佐賀出身者と知ったときの周囲の反応です。

当時の職場の同僚たちとの会話を想い起こしてみます。

「SRさん。故郷は佐賀なんですね。」

…と、ある同僚の女性。

「…佐賀…、何がありますかね。」

そして、会話に加わったもう1人。

佐賀に対して、何も“イメージ”が浮かばない様子でした。

――ここで、先ほどの同僚女性の表情が、パッと変わります。

「佐賀と言ったら、有田の陶器市がありますよね!」

これは一般的な佐賀への反応としては、かなり好意的なものです。

さすがは“有田”ブランド。

しかし、残念なのは私の反応でした。

「たしかに有田は佐賀ですが、陶磁器には詳しくないんですよね。」

――以前「伊万里市民・有田町民」の皆様へのつぶやきでも触れていますが…

私は陶磁器について、まったく知識が無かったのです。

…こうして私は“佐賀の価値”について、他県の方に語る機会を逸しました。

かつて、佐賀の殿様はこう語ったといいます。

「私の家来は、とにかく学ばねばならんのだ。」と。

――これでは殿に「ボーッと生きていてはならぬ!」と、お叱りを受けます。

次に有田の話題が来たら、今度は不覚を取るつもりはありません。佐賀の魅力として伝えきる所存です。

…というわけで、有田の陶山神社の写真を入手しました。

“陶山神社”は、江戸時代に有田にあった佐賀藩の“有田皿山”の代官所が建立したそうです。

この“代官所”に縁のある人物が、第12話で初登場した、久米丈一郎(邦武)。

“義祭同盟”について語り合える同年代の友達を探していた、大隈八太郎(重信)。その眼前に現れた、賢そうな子が久米丈一郎(邦武)…という場面設定にしました。〔参照:第12話「海軍伝習」⑦(有田の“坊ちゃん”)〕

――この久米丈一郎(邦武)は、日本の近代歴史学の扉を開く人物。

久米の父・邦郷は、有田皿山の代官を務める、有能な実務家。

そのご子息なので、本編では“有田の坊ちゃん”というサブタイトルを付けました。

伝統的な“儒学”などを「面白くない」として嫌う大隈八太郎(重信)。しかし、新しくできた友達の久米丈一郎(邦武)は古典に学ぶことが大好きです。

この2人、高校生くらいで出会ったといい、老人になっても友達だったのですが、何やら最初の方向性はズレています…そのくらいが長く友達でいるためには良いのかもしれません。

――久米の父・邦郷は、佐賀藩の近代産業に貢献したエリートだったようです。やはり経済感覚に優れます。

「儒学などの古い本はつまらん」という考え方の父・邦郷。

これに反発した久米丈一郎(邦武)は、藩校「弘道館」で書物を読みまくります。

のちの明治の世。学識のある久米は、西洋に渡る“使節団”には書記官として同行しました。久米が作成した報告書「米欧回覧実記」は、まるで西洋近代文明の百科事典と言われます。

――久米邦武は「私が注意深く資料を扱うのは、実務家の父親譲りだった…」という回想をしたそうです。

父親として“しっかり生きてきたか”。その真価が問われるのは、子どもが歳を経てから…なのかもしれません。

第12話の振り返りを兼ねて、今回は有田町について考えてみたいと思います。あわせて語りたい人物も2人いますので、前・後編でお送りします。

――数年前。私が佐賀出身者と知ったときの周囲の反応です。

当時の職場の同僚たちとの会話を想い起こしてみます。

「SRさん。故郷は佐賀なんですね。」

…と、ある同僚の女性。

「…佐賀…、何がありますかね。」

そして、会話に加わったもう1人。

佐賀に対して、何も“イメージ”が浮かばない様子でした。

――ここで、先ほどの同僚女性の表情が、パッと変わります。

「佐賀と言ったら、有田の陶器市がありますよね!」

これは一般的な佐賀への反応としては、かなり好意的なものです。

さすがは“有田”ブランド。

しかし、残念なのは私の反応でした。

「たしかに有田は佐賀ですが、陶磁器には詳しくないんですよね。」

――以前「伊万里市民・有田町民」の皆様へのつぶやきでも触れていますが…

私は陶磁器について、まったく知識が無かったのです。

…こうして私は“佐賀の価値”について、他県の方に語る機会を逸しました。

かつて、佐賀の殿様はこう語ったといいます。

「私の家来は、とにかく学ばねばならんのだ。」と。

――これでは殿に「ボーッと生きていてはならぬ!」と、お叱りを受けます。

次に有田の話題が来たら、今度は不覚を取るつもりはありません。佐賀の魅力として伝えきる所存です。

…というわけで、有田の陶山神社の写真を入手しました。

“陶山神社”は、江戸時代に有田にあった佐賀藩の“有田皿山”の代官所が建立したそうです。

この“代官所”に縁のある人物が、第12話で初登場した、久米丈一郎(邦武)。

“義祭同盟”について語り合える同年代の友達を探していた、大隈八太郎(重信)。その眼前に現れた、賢そうな子が久米丈一郎(邦武)…という場面設定にしました。〔参照:

――この久米丈一郎(邦武)は、日本の近代歴史学の扉を開く人物。

久米の父・邦郷は、有田皿山の代官を務める、有能な実務家。

そのご子息なので、本編では“有田の坊ちゃん”というサブタイトルを付けました。

伝統的な“儒学”などを「面白くない」として嫌う大隈八太郎(重信)。しかし、新しくできた友達の久米丈一郎(邦武)は古典に学ぶことが大好きです。

この2人、高校生くらいで出会ったといい、老人になっても友達だったのですが、何やら最初の方向性はズレています…そのくらいが長く友達でいるためには良いのかもしれません。

――久米の父・邦郷は、佐賀藩の近代産業に貢献したエリートだったようです。やはり経済感覚に優れます。

「儒学などの古い本はつまらん」という考え方の父・邦郷。

これに反発した久米丈一郎(邦武)は、藩校「弘道館」で書物を読みまくります。

のちの明治の世。学識のある久米は、西洋に渡る“使節団”には書記官として同行しました。久米が作成した報告書「米欧回覧実記」は、まるで西洋近代文明の百科事典と言われます。

――久米邦武は「私が注意深く資料を扱うのは、実務家の父親譲りだった…」という回想をしたそうです。

父親として“しっかり生きてきたか”。その真価が問われるのは、子どもが歳を経てから…なのかもしれません。

2020年08月07日

「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(後編)」

こんばんは。

有田町についてのつぶやき…後編です。

これも数年前なのですが、私はモヤモヤとしておりました。それは、NHKのある番組のことです。

「なぜ“ブラタモリ”は、佐賀に来ないのか…」

ご存じない方もおられるかもしれないので、一応、説明しておきましょう。但し、私の主観が入った解説です…

――長年続いた「笑っていいとも!」の重圧から解放された(…と思われる)タモリこと、森田一義さん。

長寿番組を終えても、さすがは一流の芸能人。

ご自身の興味の赴くまま動ける番組で、格の違いを見せます。全国各地の地形・地質、およそ一般の旅番組とは程遠い世界が展開します。

…あれだけ眠たかった地理や地学の授業と、似たような中身を扱う教養番組なのに、これが楽しいのです。

――そんな“ブラタモリ”。なかなか佐賀を訪れてはくれませんでした。

そして、ネット上では「佐賀は、この番組でも“未踏の地”」と揶揄(やゆ)されていた様子。また「悔しかごたぁ!」…と大声を出しそうになるところです。

同番組を視聴している方はご存じでしょう。ここで“救世主”が登場します。

…言うまでもありません。有田町です。

しかも「有田焼」と「有田焼・世界へ」の2週連続の放映。

――繰り広げられた話は、陶石を採掘する山の成り立ちや、磁器を製造するのに適した環境など。

この辺りは、いつもの“ブラタモリ”らしい展開。

そして、有田ポーセリンパークでは、当時のアシスタントの林田アナウンサーが“特技”を使います。陶器と磁器の違いを体感するため、各々を叩いた音を比べる場面です。

林田アナは絶対音感の持ち主らしく、陶器と磁器を叩いた音を、それぞれ見事に音階で表現しました。

この有田を特集した2週を一言で語ると、「有田に行きたくなる」仕上がりでした。

――そして、タモリさんが物凄く興味を示したのが“碍子”。

“碍子”は「ガイシ」と読みます。電柱などに絶縁体として配置される“白い物体”です。

日本が幕末を経て、新時代・明治に入ったとき、電信の架設も進んでいきました。電気をコントロールするには“絶縁体”が重要です。

コストのかかる外国産を大量に使用することはできず、有田の磁器製造の技術で、碍子(ガイシ)を製造します。これが今も使われている磁器碍子です。

――日本の近代化、そして有田の技術…と来れば、関わったのは佐賀藩士です。

明治の日本で活躍した“逓信四天王”の1人と称される、石丸安世(虎五郎)。本編では第12話から、登場しています。まずは“蘭学寮”で、江藤新平に一目おかれる存在として描きました。

〔参照(後半):第12話「海軍伝習」⑦(有田の“坊ちゃん”)〕

その後、長崎の海軍伝習に参加。洋式帆船を建造するときも、嬉々として鋼線(ワイヤー)を張っていた若手伝習生…という感じの表現にしています。

〔参照:第12話「海軍伝習」⑨-1(悔しかごたぁ・前編)、第12話「海軍伝習」⑩-2(負けんばい!・後編)〕

――のちに石丸安世はイギリスに密航し、佐賀藩随一の英語の達人になります。

海軍伝習で引っ張ってくれたリーダー・佐野常民(栄寿)が、パリ万博で困難に見舞われているとき、ハイレベルな英語力を身に着けた石丸安世が、イギリスより颯爽(さっそう)と現れます。

当時は、西洋の事情に通じていても、オランダ語しか話せないことが多く、佐野にとって石丸の合流は心強かったことでしょう。

…これが本来の「施されたら施し返す、恩返しです」の精神でしょうか。

――電信架設に必須だった絶縁体・碍子。明治に工部省の電信頭となった、石丸安世が用いたのは有田の力。

当時、東京-長崎間の電信線架設は、「破天荒の大事業」とまで言われたそうです。

そして、日本各地への情報通信網の整備に、有田の磁器は欠かせない要素となったのです。

――後編の石丸安世は、かなり直接的に明治期の有田、そして陶磁器産業に関わっているのですね。

なお、前編の久米邦武も、“香蘭社”設立に関わるなど産業の仕組みづくりで、有田とは深い関わりを続けました。

私が語らずとも、既に有田町ではよく知られた話なのかもしれません。

あらためて有田町の皆様には、親しみを持ってほしい佐賀藩士の2人です。

有田町についてのつぶやき…後編です。

これも数年前なのですが、私はモヤモヤとしておりました。それは、NHKのある番組のことです。

「なぜ“ブラタモリ”は、佐賀に来ないのか…」

ご存じない方もおられるかもしれないので、一応、説明しておきましょう。但し、私の主観が入った解説です…

――長年続いた「笑っていいとも!」の重圧から解放された(…と思われる)タモリこと、森田一義さん。

長寿番組を終えても、さすがは一流の芸能人。

ご自身の興味の赴くまま動ける番組で、格の違いを見せます。全国各地の地形・地質、およそ一般の旅番組とは程遠い世界が展開します。

…あれだけ眠たかった地理や地学の授業と、似たような中身を扱う教養番組なのに、これが楽しいのです。

――そんな“ブラタモリ”。なかなか佐賀を訪れてはくれませんでした。

そして、ネット上では「佐賀は、この番組でも“未踏の地”」と揶揄(やゆ)されていた様子。また「悔しかごたぁ!」…と大声を出しそうになるところです。

同番組を視聴している方はご存じでしょう。ここで“救世主”が登場します。

…言うまでもありません。有田町です。

しかも「有田焼」と「有田焼・世界へ」の2週連続の放映。

――繰り広げられた話は、陶石を採掘する山の成り立ちや、磁器を製造するのに適した環境など。

この辺りは、いつもの“ブラタモリ”らしい展開。

そして、有田ポーセリンパークでは、当時のアシスタントの林田アナウンサーが“特技”を使います。陶器と磁器の違いを体感するため、各々を叩いた音を比べる場面です。

林田アナは絶対音感の持ち主らしく、陶器と磁器を叩いた音を、それぞれ見事に音階で表現しました。

この有田を特集した2週を一言で語ると、「有田に行きたくなる」仕上がりでした。

――そして、タモリさんが物凄く興味を示したのが“碍子”。

“碍子”は「ガイシ」と読みます。電柱などに絶縁体として配置される“白い物体”です。

日本が幕末を経て、新時代・明治に入ったとき、電信の架設も進んでいきました。電気をコントロールするには“絶縁体”が重要です。

コストのかかる外国産を大量に使用することはできず、有田の磁器製造の技術で、碍子(ガイシ)を製造します。これが今も使われている磁器碍子です。

――日本の近代化、そして有田の技術…と来れば、関わったのは佐賀藩士です。

明治の日本で活躍した“逓信四天王”の1人と称される、石丸安世(虎五郎)。本編では第12話から、登場しています。まずは“蘭学寮”で、江藤新平に一目おかれる存在として描きました。

〔参照(後半):

その後、長崎の海軍伝習に参加。洋式帆船を建造するときも、嬉々として鋼線(ワイヤー)を張っていた若手伝習生…という感じの表現にしています。

〔参照:

――のちに石丸安世はイギリスに密航し、佐賀藩随一の英語の達人になります。

海軍伝習で引っ張ってくれたリーダー・佐野常民(栄寿)が、パリ万博で困難に見舞われているとき、ハイレベルな英語力を身に着けた石丸安世が、イギリスより颯爽(さっそう)と現れます。

当時は、西洋の事情に通じていても、オランダ語しか話せないことが多く、佐野にとって石丸の合流は心強かったことでしょう。

…これが本来の「施されたら施し返す、恩返しです」の精神でしょうか。

――電信架設に必須だった絶縁体・碍子。明治に工部省の電信頭となった、石丸安世が用いたのは有田の力。

当時、東京-長崎間の電信線架設は、「破天荒の大事業」とまで言われたそうです。

そして、日本各地への情報通信網の整備に、有田の磁器は欠かせない要素となったのです。

――後編の石丸安世は、かなり直接的に明治期の有田、そして陶磁器産業に関わっているのですね。

なお、前編の久米邦武も、“香蘭社”設立に関わるなど産業の仕組みづくりで、有田とは深い関わりを続けました。

私が語らずとも、既に有田町ではよく知られた話なのかもしれません。

あらためて有田町の皆様には、親しみを持ってほしい佐賀藩士の2人です。

2020年08月09日

「主に伊万里市民の方を対象にしたつぶやき」

おはようございます。

今回は伊万里市の皆様に向けた投稿を準備しました。

当ブログを始めたばかりのとき、幾人か伊万里の方に閲覧の“足あと”を残していただき、大変励みになったことを想い出します。

最近、流行りのセリフで言えば、これは私なりの“恩返し”です。

…とはいえ、大したものはお返しできません。

今後の本編に備えて、私が「伊万里」について考えている内容をつぶやきます。よろしければご覧ください。

――まず、陶磁器について無知な私が困惑した“古伊万里”という名称。

この名は伊万里が、江戸時代より「港湾都市」だったため付いたようです。

最近、知ったのですが、有田焼・平戸焼・波佐見焼…いずれも主な積出し港は“伊万里”なのですね。

――これは商品の受け手、とくに外国人からすれば…

「これは、どこの磁器だね?」

「“オールド・イマリ”だよ!」

「その品質は確かだ。買い求めるとしよう。」

…ヨーロッパなど陶磁器の消費地では、こんな会話があったのではと想像します。“伊万里”の名で、日本の陶磁器は世界に羽ばたいていきます。

――こうして海外で“伊万里”は、陶磁器の代名詞として知られることに。

学術的には「肥前磁器」と呼ぶべきとの見解もあるようです。また、陶磁器の近代産業化という観点では“有田”のイメージが強いです。

しかし、伊万里には「港湾都市」以外にも、取っておきの力があります。それは佐賀の“誇り”に直結するものです。

――伊万里の“秘技”は、佐賀のお殿様「鍋島家」の名を冠した磁器。

江戸時代を通じ、佐賀藩から将軍や幕閣に献上された品。

当時、献上品は、藩の命運を左右することすら有り得た…と推測します。

肥前佐賀藩が門外不出、採算度外視で作り上げた“至高の磁器”。

「鍋島焼」の名は“必勝の品”である事を意味しているのでしょう。

――さて「伊万里港」と「鍋島焼」のお話をしたところで、本編を振り返ります。

第12話「海軍伝習」のラストで登場した佐賀藩の蒸気軍艦。その全長は45メートル、当時の最新式である水面下のスクリューで推進する艦船です。

〔参照:第12話「海軍伝習」⑩-2(負けんばい!・後編)〕

その名を“電流丸”と言います。

オランダからこの軍艦を入手したとき、殿・鍋島直正は、愛娘・貢姫にこんな手紙を送ります。

「オランダに発注した軍艦が届いた。それはそれは飛び立つように嬉しく…」

わりとお茶目な殿。それだけ喜びが伝わるようです。

――幕末の動乱期。佐賀、そして日本のために海を駆ける“電流丸”。

ロシアが対馬に上陸すれば緊急出動し、伊万里から警戒にあたります。

〔参考(後半):「主に基山町民・鳥栖市民の方を対象にしたつぶやき」〕

「露西亜(ロシア)の動きによっては、一戦交えんばならんか…」

ちなみに第12話では、“数学の子”として登場した中牟田倉之助。佐賀海軍で活躍します。“電流丸”の艦長も務めていたようです。

〔参照:第12話「海軍伝習」⑥(数学の子)〕

西洋列強が沿海で活動する中、幕末の日本は、常に緊張状態にありました。その対外的な危うさを一番理解していたのは、おそらくは佐賀藩。

――対立を深める幕府と雄藩。佐賀の殿・鍋島直正は「外国に付け入る隙を与えるから、内戦は回避しなければならない」と考えたようです。

“幕末最強”の軍事技術を持ちながら、佐賀藩が積極的に戦わなかった理由もそこに求められます。

「日本人同士でつぶし合うべきではない。」

そんな殿の気持ちを乗せて、電流丸はひた走ります。

佐賀で海軍と言えば三重津が有名ですが、有明海は内湾なので、伊万里港からの出発も多かったようです。あるときは殿・直正を乗せ、大坂に入港しました。

「見なはれ!佐賀の殿様が“黒船”に乗って来ましたで!」

大坂の町衆たちが、見物のため港に詰めかけます。

――時代は明治になり、走り続けた“電流丸”は老朽艦となっていました。

その最後の地となったのが、伊万里港だったようです。

殿・鍋島直正がこの世を去った、わずか数か月後。後を追うように“電流丸”も、その使命を終えることになります。

少し寂しい展開なのですが、“電流丸”は、天寿を全うしたと言っても良いのかもしれません。

――なお、私は佐賀に帰藩するときに限り、携帯の待ち受けを“電流丸”に変えています。

いまは新型コロナの感染拡大により、現地に行くことは差し控えております。

もし、私が伊万里港を眺めれば、こんな感慨を持つことでしょう。

「“電流丸”ここに眠る…」と。

陶磁器の積出の活気と、佐賀海軍の躍動の歴史がある港。

港湾都市・伊万里の価値にも注目していきたいと思っています。

今回は伊万里市の皆様に向けた投稿を準備しました。

当ブログを始めたばかりのとき、幾人か伊万里の方に閲覧の“足あと”を残していただき、大変励みになったことを想い出します。

最近、流行りのセリフで言えば、これは私なりの“恩返し”です。

…とはいえ、大したものはお返しできません。

今後の本編に備えて、私が「伊万里」について考えている内容をつぶやきます。よろしければご覧ください。

――まず、陶磁器について無知な私が困惑した“古伊万里”という名称。

この名は伊万里が、江戸時代より「港湾都市」だったため付いたようです。

最近、知ったのですが、有田焼・平戸焼・波佐見焼…いずれも主な積出し港は“伊万里”なのですね。

――これは商品の受け手、とくに外国人からすれば…

「これは、どこの磁器だね?」

「“オールド・イマリ”だよ!」

「その品質は確かだ。買い求めるとしよう。」

…ヨーロッパなど陶磁器の消費地では、こんな会話があったのではと想像します。“伊万里”の名で、日本の陶磁器は世界に羽ばたいていきます。

――こうして海外で“伊万里”は、陶磁器の代名詞として知られることに。

学術的には「肥前磁器」と呼ぶべきとの見解もあるようです。また、陶磁器の近代産業化という観点では“有田”のイメージが強いです。

しかし、伊万里には「港湾都市」以外にも、取っておきの力があります。それは佐賀の“誇り”に直結するものです。

――伊万里の“秘技”は、佐賀のお殿様「鍋島家」の名を冠した磁器。

江戸時代を通じ、佐賀藩から将軍や幕閣に献上された品。

当時、献上品は、藩の命運を左右することすら有り得た…と推測します。

肥前佐賀藩が門外不出、採算度外視で作り上げた“至高の磁器”。

「鍋島焼」の名は“必勝の品”である事を意味しているのでしょう。

――さて「伊万里港」と「鍋島焼」のお話をしたところで、本編を振り返ります。

第12話「海軍伝習」のラストで登場した佐賀藩の蒸気軍艦。その全長は45メートル、当時の最新式である水面下のスクリューで推進する艦船です。

〔参照:

その名を“電流丸”と言います。

オランダからこの軍艦を入手したとき、殿・鍋島直正は、愛娘・貢姫にこんな手紙を送ります。

「オランダに発注した軍艦が届いた。それはそれは飛び立つように嬉しく…」

わりとお茶目な殿。それだけ喜びが伝わるようです。

――幕末の動乱期。佐賀、そして日本のために海を駆ける“電流丸”。

ロシアが対馬に上陸すれば緊急出動し、伊万里から警戒にあたります。

〔参考(後半):

「露西亜(ロシア)の動きによっては、一戦交えんばならんか…」

ちなみに第12話では、“数学の子”として登場した中牟田倉之助。佐賀海軍で活躍します。“電流丸”の艦長も務めていたようです。

〔参照:

西洋列強が沿海で活動する中、幕末の日本は、常に緊張状態にありました。その対外的な危うさを一番理解していたのは、おそらくは佐賀藩。

――対立を深める幕府と雄藩。佐賀の殿・鍋島直正は「外国に付け入る隙を与えるから、内戦は回避しなければならない」と考えたようです。

“幕末最強”の軍事技術を持ちながら、佐賀藩が積極的に戦わなかった理由もそこに求められます。

「日本人同士でつぶし合うべきではない。」

そんな殿の気持ちを乗せて、電流丸はひた走ります。

佐賀で海軍と言えば三重津が有名ですが、有明海は内湾なので、伊万里港からの出発も多かったようです。あるときは殿・直正を乗せ、大坂に入港しました。

「見なはれ!佐賀の殿様が“黒船”に乗って来ましたで!」

大坂の町衆たちが、見物のため港に詰めかけます。

――時代は明治になり、走り続けた“電流丸”は老朽艦となっていました。

その最後の地となったのが、伊万里港だったようです。

殿・鍋島直正がこの世を去った、わずか数か月後。後を追うように“電流丸”も、その使命を終えることになります。

少し寂しい展開なのですが、“電流丸”は、天寿を全うしたと言っても良いのかもしれません。

――なお、私は佐賀に帰藩するときに限り、携帯の待ち受けを“電流丸”に変えています。

いまは新型コロナの感染拡大により、現地に行くことは差し控えております。

もし、私が伊万里港を眺めれば、こんな感慨を持つことでしょう。

「“電流丸”ここに眠る…」と。

陶磁器の積出の活気と、佐賀海軍の躍動の歴史がある港。

港湾都市・伊万里の価値にも注目していきたいと思っています。

2020年08月16日

「主にみやき町民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

今年のお盆は何とも気温が高かったですね

…「災害級の暑さ」なんて言葉も聞こえてくるようになりました。

――こう暑いと少しでも涼しく…「水の話」をします。

現在の佐賀市内も、水路(クリーク)の張り巡らされた街。

戦国から江戸初期の話なのですが、佐賀に「水利の神様」とまで呼ばれる人物が現れます。

その名は、成富兵庫茂安(なりとみ ひょうご しげやす)。

龍造寺隆信の傍でも活躍し、後を引き継ぐ鍋島家でも重用された武将です。

――この方のお名前は、みやき町では「北茂安」として地名にも残ります。

成富兵庫茂安は、筑後川流域を一体として、水利システムを構築した”治水家”として知られます。各地域の農業生産を高めた「佐賀の恩人」でもあります。

代表的工事の1つとして、みやき町の「千栗土居」が挙げられます。

さて、佐賀藩の初代藩主・鍋島勝茂公からも寄せられる絶大な信頼。

ご初代は四男・直弘を立派に育てるため、養子として茂安に預けるほどでした。

――ご初代の四男・鍋島直弘は“白石鍋島家”を興(おこ)します。

この白石鍋島家が、現在のみやき町を治めました。

家名は、当初は杵島郡白石(現在の白石町)にあった屋敷に由来するようです。

みやき町にある“白石神社”には、ご領主・鍋島直弘公と、養父・成富兵庫茂安も祀られていると聞きます。

――そして、幕末期のご領主も“白石神社”のご祭神の1人。

本編では「義祭同盟」の式典に佐賀藩の重役が参列していると記しました。

お1人は序盤から登場している、請役で須古領主の鍋島安房(茂真)。当時、藩政のナンバー2で、尊王のカリスマ・枝吉神陽の意見もよく採用します。

もうお1方、白石鍋島家・鍋島河内(直暠)も「義祭同盟」の参加者として名を残しています。幕末には、みやき町のご領主も尊王の活動に熱心だったようです。

〔参照:第12話「海軍伝習」④(義祭同盟の青春)〕

――他にも、みやき町ゆかりの人物が、直前に登場しています。

殿・鍋島直正の“早食い”を注意し、食事の取り方の改善を意見する…

相手が殿であっても、わりと厳しく健康指導を行っている人物。

佐賀藩医・大石良英です。

もともとの所属は、現・みやき町の“白石鍋島家”。

あまりにも優秀なので“本社”に栄転した…という感じでしょうか。

〔参照(終盤):第13話「通商条約」③(医者の言葉は聞いて)〕

――幕末期のみやき町も、蘭方(西洋)医学が盛んだったようです。

大石良英は、佐賀藩の若君・淳一郎(のちの鍋島直大)への種痘の実施を任されるほど、信頼されました。

…なお、写真は一部を拡大していますが、若君の後ろでは、殿・鍋島直正が、すごく心配そうに見守っています。

〔参照:第6話「鉄製大砲」⑦〕

東の対馬藩田代領(現・基山町と鳥栖市東部)は、田代売薬で著名でした。また西の神埼は、もっと全国的に知られて良いはずの“医の巨人”・伊東玄朴の出身地です。

――当時の、みやき町の周辺では、西洋医学も盛んだった…

今回の調べでは、治水に医術…他には「鍋島の陶磁器に京都の技を取り入れた“白石焼”」もありました。

そして「幕末佐賀の海軍整備費用を賄ったハゼの″白蝋”」には以前から注目しています。

今回は、密かに佐賀の技術を育んでいた“みやき町”というまとめ方にしてみました。みやき町民の皆様の共感が得られれば幸いです。

今年のお盆は何とも気温が高かったですね

…「災害級の暑さ」なんて言葉も聞こえてくるようになりました。

――こう暑いと少しでも涼しく…「水の話」をします。

現在の佐賀市内も、水路(クリーク)の張り巡らされた街。

戦国から江戸初期の話なのですが、佐賀に「水利の神様」とまで呼ばれる人物が現れます。

その名は、成富兵庫茂安(なりとみ ひょうご しげやす)。

龍造寺隆信の傍でも活躍し、後を引き継ぐ鍋島家でも重用された武将です。

――この方のお名前は、みやき町では「北茂安」として地名にも残ります。

成富兵庫茂安は、筑後川流域を一体として、水利システムを構築した”治水家”として知られます。各地域の農業生産を高めた「佐賀の恩人」でもあります。

代表的工事の1つとして、みやき町の「千栗土居」が挙げられます。

さて、佐賀藩の初代藩主・鍋島勝茂公からも寄せられる絶大な信頼。

ご初代は四男・直弘を立派に育てるため、養子として茂安に預けるほどでした。

――ご初代の四男・鍋島直弘は“白石鍋島家”を興(おこ)します。

この白石鍋島家が、現在のみやき町を治めました。

家名は、当初は杵島郡白石(現在の白石町)にあった屋敷に由来するようです。

みやき町にある“白石神社”には、ご領主・鍋島直弘公と、養父・成富兵庫茂安も祀られていると聞きます。

――そして、幕末期のご領主も“白石神社”のご祭神の1人。

本編では「義祭同盟」の式典に佐賀藩の重役が参列していると記しました。

お1人は序盤から登場している、請役で須古領主の鍋島安房(茂真)。当時、藩政のナンバー2で、尊王のカリスマ・枝吉神陽の意見もよく採用します。

もうお1方、白石鍋島家・鍋島河内(直暠)も「義祭同盟」の参加者として名を残しています。幕末には、みやき町のご領主も尊王の活動に熱心だったようです。

〔参照:

――他にも、みやき町ゆかりの人物が、直前に登場しています。

殿・鍋島直正の“早食い”を注意し、食事の取り方の改善を意見する…

相手が殿であっても、わりと厳しく健康指導を行っている人物。

佐賀藩医・大石良英です。

もともとの所属は、現・みやき町の“白石鍋島家”。

あまりにも優秀なので“本社”に栄転した…という感じでしょうか。

〔参照(終盤):

――幕末期のみやき町も、蘭方(西洋)医学が盛んだったようです。

大石良英は、佐賀藩の若君・淳一郎(のちの鍋島直大)への種痘の実施を任されるほど、信頼されました。

…なお、写真は一部を拡大していますが、若君の後ろでは、殿・鍋島直正が、すごく心配そうに見守っています。

〔参照:

東の対馬藩田代領(現・基山町と鳥栖市東部)は、田代売薬で著名でした。また西の神埼は、もっと全国的に知られて良いはずの“医の巨人”・伊東玄朴の出身地です。

――当時の、みやき町の周辺では、西洋医学も盛んだった…

今回の調べでは、治水に医術…他には「鍋島の陶磁器に京都の技を取り入れた“白石焼”」もありました。

そして「幕末佐賀の海軍整備費用を賄ったハゼの″白蝋”」には以前から注目しています。

今回は、密かに佐賀の技術を育んでいた“みやき町”というまとめ方にしてみました。みやき町民の皆様の共感が得られれば幸いです。

2020年09月10日

「主に上峰町民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

第13話「通商条約」の投稿が、ようやく完了しました。

新型コロナの第2波もあり、台風9・10号が立て続けに現れたり…と大変な夏でしたね。

ちなみに当ブログは、昨年12月にスタートしています。

それ以来、佐賀に一度も帰れていません。

昨年の秋は、現地取材に勤しむことも可能だったのですが…

――そんな昨秋、佐賀で見学しそこなった場所の1つ。

いわば鍋島家の博物館である「徴古館」です。

立ち寄ったのが早朝だったため、まだオープン前の時間でした。

――本編では“鍋島”姓の主要な人物が幾人か登場しています。

まず、第1部の主人公である、殿・鍋島直正。

武雄領主で、直正の義兄(姉の夫)

“蘭学の先駆者”・鍋島茂義。

須古領主で、直正の庶兄(母違いの兄)

“藩政ナンバー2”の請役・鍋島安房。

…序盤では、まだ若かったこの3人を中心に佐賀藩をどう建て直すか、策を練っていましたね。自分で書いてて何ですが、とても懐かしい…

〔参照:第2話「算盤大名」④〕

――本日のテーマは「鍋島夏雲(市佑)」という上峰町ゆかりの方。

この方は殿・鍋島直正直属の配下で、独立した自治領主ではありません。殿に側近として仕えること30年。

現在の上峰町に領地を有した上級武士。側近の筆頭格のようです。

――“本編”では、歴史的に重要な局面でお名前が出てきます。

ペリーの黒船来航で、幕府から“大砲200門”を発注されたとき

〔参照(文末):第8話「黒船来航」⑩〕

ロシアのプチャーチンとアメリカのペリーが立て続けに来航

〔参照(中盤):第11話「蝦夷探検」④(保守派の賢人)〕

そして、最新の13話では、老中・阿部正弘の急逝の一報

〔参照(前半):第13話「通商条約」⑩(扇の要が外れるとき…)〕

――何で歴史の転換点ばかりに、ちょっとずつ登場するかと言えば…

「鍋島夏雲日記」という“幕末の記録”を残しているからです。

この日記は「明治維新150周年記念事業」として活字化もされて、上峰町内の学校に配布されたとか。

…私も見たいです。上峰町民の皆様、この書籍を大切になさってください。

――コツコツと歴史的に価値ある情報を記録しておられたのですね。

おかげで“本編”では「几帳面な方」というキャラクター設定になってしまいました。

しかも、あのフェートン号事件が1808年で、鍋島夏雲は1802年生まれです。

“本編”で言えば、第1話よりも前に誕生し、第13話では50代ということに。それだけ長く、激動の時代を見てきている方です。

――私の調べでは、人物像がいまいち掴めていないのですが…

あるテレビ番組で、歴史学者の磯田道史さんが幕末期の古文書調査を振り返っていたとき。

「最初から佐賀に行けば良かった。すべての情報が集まっていた」旨の発言があったと記憶します。

この記憶と“鍋島夏雲”という人物をつなげて見ると「情報収集に長けた佐賀藩」のイメージが浮かびます。

「鍋島夏雲日記」も、自ら積極的に収集した情報だとすれば…

――実像は、几帳面な“書記官”のイメージと全く異なるかもしれません。

スパイ映画ならば“諜報機関の長官”、娯楽時代劇ならば“御庭番衆の御頭(おかしら)”みたいな…描き方もできそうに思います。

「幕末佐賀藩と、情報戦(インテリジェンス)」…

上峰町民の皆様へのつぶやき、やや空想の域を出ない内容も含まれましたが、面白いと共感いただける方がいれば幸いです。

第13話「通商条約」の投稿が、ようやく完了しました。

新型コロナの第2波もあり、台風9・10号が立て続けに現れたり…と大変な夏でしたね。

ちなみに当ブログは、昨年12月にスタートしています。

それ以来、佐賀に一度も帰れていません。

昨年の秋は、現地取材に勤しむことも可能だったのですが…

――そんな昨秋、佐賀で見学しそこなった場所の1つ。

いわば鍋島家の博物館である「徴古館」です。

立ち寄ったのが早朝だったため、まだオープン前の時間でした。

――本編では“鍋島”姓の主要な人物が幾人か登場しています。

まず、第1部の主人公である、殿・鍋島直正。

武雄領主で、直正の義兄(姉の夫)

“蘭学の先駆者”・鍋島茂義。

須古領主で、直正の庶兄(母違いの兄)

“藩政ナンバー2”の請役・鍋島安房。

…序盤では、まだ若かったこの3人を中心に佐賀藩をどう建て直すか、策を練っていましたね。自分で書いてて何ですが、とても懐かしい…

〔参照:

――本日のテーマは「鍋島夏雲(市佑)」という上峰町ゆかりの方。

この方は殿・鍋島直正直属の配下で、独立した自治領主ではありません。殿に側近として仕えること30年。

現在の上峰町に領地を有した上級武士。側近の筆頭格のようです。

――“本編”では、歴史的に重要な局面でお名前が出てきます。

ペリーの黒船来航で、幕府から“大砲200門”を発注されたとき

〔参照(文末):

ロシアのプチャーチンとアメリカのペリーが立て続けに来航

〔参照(中盤):

そして、最新の13話では、老中・阿部正弘の急逝の一報

〔参照(前半):

――何で歴史の転換点ばかりに、ちょっとずつ登場するかと言えば…

「鍋島夏雲日記」という“幕末の記録”を残しているからです。

この日記は「明治維新150周年記念事業」として活字化もされて、上峰町内の学校に配布されたとか。

…私も見たいです。上峰町民の皆様、この書籍を大切になさってください。

――コツコツと歴史的に価値ある情報を記録しておられたのですね。

おかげで“本編”では「几帳面な方」というキャラクター設定になってしまいました。

しかも、あのフェートン号事件が1808年で、鍋島夏雲は1802年生まれです。

“本編”で言えば、第1話よりも前に誕生し、第13話では50代ということに。それだけ長く、激動の時代を見てきている方です。

――私の調べでは、人物像がいまいち掴めていないのですが…

あるテレビ番組で、歴史学者の磯田道史さんが幕末期の古文書調査を振り返っていたとき。

「最初から佐賀に行けば良かった。すべての情報が集まっていた」旨の発言があったと記憶します。

この記憶と“鍋島夏雲”という人物をつなげて見ると「情報収集に長けた佐賀藩」のイメージが浮かびます。

「鍋島夏雲日記」も、自ら積極的に収集した情報だとすれば…

――実像は、几帳面な“書記官”のイメージと全く異なるかもしれません。

スパイ映画ならば“諜報機関の長官”、娯楽時代劇ならば“御庭番衆の御頭(おかしら)”みたいな…描き方もできそうに思います。

「幕末佐賀藩と、情報戦(インテリジェンス)」…

上峰町民の皆様へのつぶやき、やや空想の域を出ない内容も含まれましたが、面白いと共感いただける方がいれば幸いです。

2020年09月20日

「主に嬉野市民の方を対象にしたつぶやき(前編)」

こんばんは。

そろそろ第14話「遣米使節」への助走を始めます。「蘭学から英学へ」の転換期をテーマとして、実は、ここに“嬉野”の幕末も織り込んでいく計画です。

――さて、嬉野市と言えば、まずは茶畑ですね。

まずは、江戸初期のお話。佐賀藩の初代藩主・鍋島勝茂公にお仕えした、吉村新兵衛という藩士がいました。

茶畑を広げて産業化に努め、“嬉野茶の祖”として祭られているそうです。こうして江戸期から、嬉野は茶の産地として著名になります。

――それから、嬉野の人々が守り育てた“茶葉”。

嬉野茶は“鎖国”の時代も、オランダを通じて、海外にも出ていたようです。“本編”でも、オランダ人が嬉野茶を紅茶として楽しむ様子を描いてみました。

〔参照(前半):第12話「海軍伝習」⑩-1(負けんばい!・前編)〕

そして幕末には、嬉野茶は広く“世界デビュー”を果たします。長崎では、凄腕の女性貿易商・大浦 慶が、お茶の海外展開に活躍します。

――この女性は、幕末の歴史ドラマにも、よく登場します。

尊王の志士には“支援者”のポジションだったためでしょう。とくに貿易商ですから、商売の仲間や取引先の人物とは親しくなります。

そのため、土佐の坂本龍馬に関係しての登場が多い印象です。佐賀藩士で関わりが深かったのは、やはり大隈重信(八太郎)でしょう。

――大浦 慶は、1828年生まれ…だそうです。

現在の“本編”が扱う1855年~1858年頃では、概ね20代後半の女性です。後に長崎でも活躍する、副島種臣と同年代とお考えください。

そして、佐賀藩の密命で“貿易”に携わる大隈重信(八太郎)。10歳年上の凄腕ビジネスウーマン・大浦慶との関わりをどう描くか…

――ひとまず長崎商人・大浦慶としての話に戻します。

アメリカのペリーが黒船で来航した1853年。

まず、大浦慶は、オランダ人と提携をします。嬉野茶の見本(サンプル)をイギリス・アメリカなどに届けてもらったのです。

オランダを通じてはいますが、彼女は英米との“通商”を先取りしたのでしょう。

※現在の長崎・出島

――これが、大当たり。“嬉野茶”は世界に羽ばたきます。

嬉野茶のサンプルが気に入ったのか、イギリス商人が茶葉を大量発注します。あまりの発注量に、九州各地から茶葉をかき集めることになった…といいます。

幕末の時計は進み、“嬉野茶”の世界への挑戦(チャレンジ)は続きます…

――“本編”では、そんな「嬉野茶チャレンジ」も描きたいと考えています。

1867年のパリ万博で、茶葉の販路調査に挑んだのが、小出千之助です。幕末に、アメリカとヨーロッパの両方に渡った佐賀藩士。

小出は「佐賀藩・英学の祖」とも呼ばれるようです。佐賀藩は、従来からオランダ語(蘭学)が盛んでしたが、時代にあわせて英語(洋学)への転換を進めます。

――さすがは嬉野の特集です。前編は、お茶の話だけで終了しました。

私の文章で、どこまで国際舞台での苦闘が表現できるかわかりませんが、第20話くらいで描きたい…と考えています。

嬉野茶の販路を開くチャレンジ。現代とつながっている話だと思います。

そろそろ第14話「遣米使節」への助走を始めます。「蘭学から英学へ」の転換期をテーマとして、実は、ここに“嬉野”の幕末も織り込んでいく計画です。

――さて、嬉野市と言えば、まずは茶畑ですね。

まずは、江戸初期のお話。佐賀藩の初代藩主・鍋島勝茂公にお仕えした、吉村新兵衛という藩士がいました。

茶畑を広げて産業化に努め、“嬉野茶の祖”として祭られているそうです。こうして江戸期から、嬉野は茶の産地として著名になります。

――それから、嬉野の人々が守り育てた“茶葉”。

嬉野茶は“鎖国”の時代も、オランダを通じて、海外にも出ていたようです。“本編”でも、オランダ人が嬉野茶を紅茶として楽しむ様子を描いてみました。

〔参照(前半):

そして幕末には、嬉野茶は広く“世界デビュー”を果たします。長崎では、凄腕の女性貿易商・大浦 慶が、お茶の海外展開に活躍します。

――この女性は、幕末の歴史ドラマにも、よく登場します。

尊王の志士には“支援者”のポジションだったためでしょう。とくに貿易商ですから、商売の仲間や取引先の人物とは親しくなります。

そのため、土佐の坂本龍馬に関係しての登場が多い印象です。佐賀藩士で関わりが深かったのは、やはり大隈重信(八太郎)でしょう。

――大浦 慶は、1828年生まれ…だそうです。

現在の“本編”が扱う1855年~1858年頃では、概ね20代後半の女性です。後に長崎でも活躍する、副島種臣と同年代とお考えください。

そして、佐賀藩の密命で“貿易”に携わる大隈重信(八太郎)。10歳年上の凄腕ビジネスウーマン・大浦慶との関わりをどう描くか…

――ひとまず長崎商人・大浦慶としての話に戻します。

アメリカのペリーが黒船で来航した1853年。

まず、大浦慶は、オランダ人と提携をします。嬉野茶の見本(サンプル)をイギリス・アメリカなどに届けてもらったのです。

オランダを通じてはいますが、彼女は英米との“通商”を先取りしたのでしょう。

※現在の長崎・出島

――これが、大当たり。“嬉野茶”は世界に羽ばたきます。

嬉野茶のサンプルが気に入ったのか、イギリス商人が茶葉を大量発注します。あまりの発注量に、九州各地から茶葉をかき集めることになった…といいます。

幕末の時計は進み、“嬉野茶”の世界への挑戦(チャレンジ)は続きます…

――“本編”では、そんな「嬉野茶チャレンジ」も描きたいと考えています。

1867年のパリ万博で、茶葉の販路調査に挑んだのが、小出千之助です。幕末に、アメリカとヨーロッパの両方に渡った佐賀藩士。

小出は「佐賀藩・英学の祖」とも呼ばれるようです。佐賀藩は、従来からオランダ語(蘭学)が盛んでしたが、時代にあわせて英語(洋学)への転換を進めます。

――さすがは嬉野の特集です。前編は、お茶の話だけで終了しました。

私の文章で、どこまで国際舞台での苦闘が表現できるかわかりませんが、第20話くらいで描きたい…と考えています。

嬉野茶の販路を開くチャレンジ。現代とつながっている話だと思います。

2020年09月22日

「主に嬉野市民の方を対象にしたつぶやき(後編)」

こんばんは。

嬉野市について考える投稿の後編。今回のお題は「忍者と情報」です。ちなみに第14話「遣米使節」の予告も兼ねています。

――第14話のテーマは“蘭学”から“英学”への転換。

1854年。アメリカに続いて、イギリスも日本との「和親条約」を締結します。

そして、井伊直弼が大老に就任して調印となった「通商条約」(1858年)も、アメリカから始まり、欧米各国が続くという展開です。

〔参照(後半):第13話「通商条約」⑬(豪腕、唸〔うな〕る)〕

――さて、長崎で「日英和親条約」の締結交渉をしたイギリス。

当時の日本に英語を遣う人物はほぼ居ません。オランダ語を介しての交渉。豊前(大分)の中津藩士・福沢諭吉も、奉行所の手伝いで関わったようです。

このときから、長崎にはイギリス船も出入りするようになりました。

――そして、佐賀藩にとって、イギリスは“因縁の相手”。

半世紀くらい前ですが、幕末佐賀藩の起点ともなった事件。1808年、長崎港へのイギリス船“フェートン号”の侵入がありました。

このとき佐賀藩が警備の手抜かりで、幕府から処罰されます。“本編”では、第1話の題材でした。

〔参照:第1話「長崎警護」⑥-3〕

――「では此度は、おのおの抜かりなく」という指令があったのか…

佐賀藩からも“忍者”を放って、イギリス船の様子を伺った形跡があります。

1856年に長崎でイギリス船の動向を探る武士がいました。佐賀の支藩の1つ“蓮池藩”に所属する人物ですが、学術研究で“忍者”と認定されたそうです。

蓮池藩の領地は、各地に分散しています。しかし、嬉野周辺に広い領地を持っており、長崎にもアプローチが容易だったのでしょう。

――“忍者”が出向かずとも、情報が自然に集まる“場所”もあります。

道と道が重なる“結節点”。平たく言えば、江戸時代のターミナル駅ですね。

長崎街道の塩田宿です。

ここは街道の宿場町だけでなく“川の港”・塩田津として知られていました。

江戸時代には、陸上で物資を大量に運ぶのは難しく、水路を使った輸送が重要でした。幕末の舞台で有名な“川の港”としては、京都の伏見が代表格でしょう。

――ここ塩田にある“川の港”も、全国各地とつながっていました。

近くでは天草(熊本)からは“陶石”の取引が多かったようです。伊万里や有田など、陶磁器の生産地に足回りも良い、塩田の港が有効に機能したと思います。

遠方では“天下の台所”と呼ばれた商業集積地・大坂(大阪)へも航路でつながっていたとも。有明海の干満の差を利用した“川の港”は便利だったようですね。

――書く内容が有り過ぎて、後編でも“嬉野温泉”に触れられませんでした。

今回の嬉野編もそうなのですが、佐賀各地の幕末を調べると「溢れんばかりに、泉が湧いてくる」ような…そんな感覚になります。

嬉野市について考える投稿の後編。今回のお題は「忍者と情報」です。ちなみに第14話「遣米使節」の予告も兼ねています。

――第14話のテーマは“蘭学”から“英学”への転換。

1854年。アメリカに続いて、イギリスも日本との「和親条約」を締結します。

そして、井伊直弼が大老に就任して調印となった「通商条約」(1858年)も、アメリカから始まり、欧米各国が続くという展開です。

〔参照(後半):

――さて、長崎で「日英和親条約」の締結交渉をしたイギリス。

当時の日本に英語を遣う人物はほぼ居ません。オランダ語を介しての交渉。豊前(大分)の中津藩士・福沢諭吉も、奉行所の手伝いで関わったようです。

このときから、長崎にはイギリス船も出入りするようになりました。

――そして、佐賀藩にとって、イギリスは“因縁の相手”。

半世紀くらい前ですが、幕末佐賀藩の起点ともなった事件。1808年、長崎港へのイギリス船“フェートン号”の侵入がありました。

このとき佐賀藩が警備の手抜かりで、幕府から処罰されます。“本編”では、第1話の題材でした。

〔参照:

――「では此度は、おのおの抜かりなく」という指令があったのか…

佐賀藩からも“忍者”を放って、イギリス船の様子を伺った形跡があります。

1856年に長崎でイギリス船の動向を探る武士がいました。佐賀の支藩の1つ“蓮池藩”に所属する人物ですが、学術研究で“忍者”と認定されたそうです。

蓮池藩の領地は、各地に分散しています。しかし、嬉野周辺に広い領地を持っており、長崎にもアプローチが容易だったのでしょう。

――“忍者”が出向かずとも、情報が自然に集まる“場所”もあります。

道と道が重なる“結節点”。平たく言えば、江戸時代のターミナル駅ですね。

長崎街道の塩田宿です。

ここは街道の宿場町だけでなく“川の港”・塩田津として知られていました。

江戸時代には、陸上で物資を大量に運ぶのは難しく、水路を使った輸送が重要でした。幕末の舞台で有名な“川の港”としては、京都の伏見が代表格でしょう。

――ここ塩田にある“川の港”も、全国各地とつながっていました。

近くでは天草(熊本)からは“陶石”の取引が多かったようです。伊万里や有田など、陶磁器の生産地に足回りも良い、塩田の港が有効に機能したと思います。

遠方では“天下の台所”と呼ばれた商業集積地・大坂(大阪)へも航路でつながっていたとも。有明海の干満の差を利用した“川の港”は便利だったようですね。

――書く内容が有り過ぎて、後編でも“嬉野温泉”に触れられませんでした。

今回の嬉野編もそうなのですが、佐賀各地の幕末を調べると「溢れんばかりに、泉が湧いてくる」ような…そんな感覚になります。

2020年10月18日

「主に太良町民の皆様を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

今週末にも気分転換の投稿を作成しました。

とくに太良町ゆかりの方が、ご覧になっていれば幸いです。

現在、“本編”では、殿・鍋島直正が薩摩(鹿児島)に到着するところです。佐野常民(栄寿)が、蒸気船”観光丸”を船長として運用しています。

―― 人には、それぞれの標(しるべ)となる光がある。

いきなり何を言い出すか…という展開ですが、“本編”と太良町の幕末・明治に話をつなげるためです。

現在、江戸前ずしのネタとして有名な“コハダ”。最近、名が売れてきた高級な柑橘類・“クレメンティン”

…と、太良町には、海にも陸にも特産品があります。名所としては「海中鳥居」や「竹崎城址」にも触れたいところですが、それらは温存して別の話をします。

――まず、幕末(1804年~1829年)の文化・文政年間。

“本編”では、第1話「長崎警護」~第2話「算盤大名」で扱った年代。

1808年 フェートン号事件

1814年 鍋島直正、誕生

1825年 異国船打払令

1828年 シーボルト台風(子年の大風)

1830年 鍋島直正が佐賀藩主に就く

…佐賀藩としても、激動の時代でした。

――この時期、太良町に“村娘”たちの光となる人物がいたと伝わります。

佐賀には「岳の新太郎さん」という民謡があると知りました。

それが、この銅像の美少年を描いた歌です。

説明板を拡大すれば、その人となりが浮かび上がるはずです。多良岳の山頂近く、金泉寺の寺侍…とあります。

――なんと、彼が寺との山道を上り下りするだけで、

村娘たちの心は“ザンザ、ザンザ”と揺れ動いたと言われます。その心のざわめきは歌に残るほどだった…ということで、後世に伝わっています。

もはや単なる“イケメン”の域を超えて、「ご当地アイドル」としての存在感。

幕末史に名を残さずとも、こうやって銅像が建つこともある…

勤勉に働き、農業等の生産者として佐賀の躍進に貢献したであろう村娘たち。「新太郎さん」は彼女たちの潤いであり、光であったと言えるのかもしれません。

――さて、今度は明治に至る、船を導く光の話です。

遠浅である有明海。複雑な潮流と干満の差によって、海の難所だったそうです。そこで、船にとって大事な光のサインである、燈台を建てます。

太良町には江戸時代から燈台があり、近隣の寺が管理していたようです。当時のお寺には、そんな役割もあったのですね。

この燈台は幕末期に大風(台風)で破損し、何とか再建されたのは1869年(明治2年)でした。すでに、時代は明治へと移っていました。

――なんと、日本初 “十一面ガラス鏡式 洋風燈台”で設置されました。

太良町の“夜灯鼻燈台”の跡には、その石碑が建っています。

これも説明板によりますが、燈台を再建したのは、佐賀藩の自治領の1つ“諫早領”の家老の子孫・早田市右衛門という人物。

江戸時代に燈台を再建した早田番佐衛門の“五世”の孫と記されています。

「ご先祖の名に懸けて燈台を再建する!」という決意があったのでしょうか。

…個人的に、こういう展開のお話は好きです。

――この燈台再建の2年後。

明治政府で洋式燈台の普及のため、工部省の責任者(燈台頭)となった人物が…佐野常民(栄寿)。ここからは“本編”のPRになります。

第14話の設定年代は、まだ1855年~1860年頃です。同じ時代を様々な角度で見る構成なので、各話で年代の重なりは多いです。

幕末期、日本には“名君”という光もありました。

〔参照:第13話「通商条約」⑪(名君たちの“未来”)〕

…次回投稿の“伏線”となる話です。大きな存在だった“名君たち”の光と影。現代の感覚では描きにくいところですが、なるべく頑張って表現したいところです。

今週末にも気分転換の投稿を作成しました。

とくに太良町ゆかりの方が、ご覧になっていれば幸いです。

現在、“本編”では、殿・鍋島直正が薩摩(鹿児島)に到着するところです。佐野常民(栄寿)が、蒸気船”観光丸”を船長として運用しています。

―― 人には、それぞれの標(しるべ)となる光がある。

いきなり何を言い出すか…という展開ですが、“本編”と太良町の幕末・明治に話をつなげるためです。

現在、江戸前ずしのネタとして有名な“コハダ”。最近、名が売れてきた高級な柑橘類・“クレメンティン”

…と、太良町には、海にも陸にも特産品があります。名所としては「海中鳥居」や「竹崎城址」にも触れたいところですが、それらは温存して別の話をします。

――まず、幕末(1804年~1829年)の文化・文政年間。

“本編”では、第1話「長崎警護」~第2話「算盤大名」で扱った年代。

1808年 フェートン号事件

1814年 鍋島直正、誕生

1825年 異国船打払令

1828年 シーボルト台風(子年の大風)

1830年 鍋島直正が佐賀藩主に就く

…佐賀藩としても、激動の時代でした。

――この時期、太良町に“村娘”たちの光となる人物がいたと伝わります。

佐賀には「岳の新太郎さん」という民謡があると知りました。

それが、この銅像の美少年を描いた歌です。

説明板を拡大すれば、その人となりが浮かび上がるはずです。多良岳の山頂近く、金泉寺の寺侍…とあります。

――なんと、彼が寺との山道を上り下りするだけで、

村娘たちの心は“ザンザ、ザンザ”と揺れ動いたと言われます。その心のざわめきは歌に残るほどだった…ということで、後世に伝わっています。

もはや単なる“イケメン”の域を超えて、「ご当地アイドル」としての存在感。

幕末史に名を残さずとも、こうやって銅像が建つこともある…

勤勉に働き、農業等の生産者として佐賀の躍進に貢献したであろう村娘たち。「新太郎さん」は彼女たちの潤いであり、光であったと言えるのかもしれません。

――さて、今度は明治に至る、船を導く光の話です。

遠浅である有明海。複雑な潮流と干満の差によって、海の難所だったそうです。そこで、船にとって大事な光のサインである、燈台を建てます。

太良町には江戸時代から燈台があり、近隣の寺が管理していたようです。当時のお寺には、そんな役割もあったのですね。

この燈台は幕末期に大風(台風)で破損し、何とか再建されたのは1869年(明治2年)でした。すでに、時代は明治へと移っていました。

――なんと、日本初 “十一面ガラス鏡式 洋風燈台”で設置されました。

太良町の“夜灯鼻燈台”の跡には、その石碑が建っています。

これも説明板によりますが、燈台を再建したのは、佐賀藩の自治領の1つ“諫早領”の家老の子孫・早田市右衛門という人物。

江戸時代に燈台を再建した早田番佐衛門の“五世”の孫と記されています。

「ご先祖の名に懸けて燈台を再建する!」という決意があったのでしょうか。

…個人的に、こういう展開のお話は好きです。

――この燈台再建の2年後。

明治政府で洋式燈台の普及のため、工部省の責任者(燈台頭)となった人物が…佐野常民(栄寿)。ここからは“本編”のPRになります。

第14話の設定年代は、まだ1855年~1860年頃です。同じ時代を様々な角度で見る構成なので、各話で年代の重なりは多いです。

幕末期、日本には“名君”という光もありました。

〔参照:

…次回投稿の“伏線”となる話です。大きな存在だった“名君たち”の光と影。現代の感覚では描きにくいところですが、なるべく頑張って表現したいところです。

2020年11月01日

「主に吉野ヶ里町民の皆様を対象としたつぶやき」

こんばんは。

第15話「遣米使節」で、ついに佐賀藩士たちが、日本を飛び出します。幕末期、多くの佐賀の人々が海外に渡り、新たな知識を得て、日本近代化を牽引します。

対外使節への同行のほか、軍事関係や商業の調査、語学や工業技術のための留学、万国博覧会への出展など…その目的はさまざま。

…殿・鍋島直正は、本当は自分の目で海外を見たかったようです。殿が家臣たちを各国に派遣するので、空間的にスケールの大きい話になっていきます。

――空間だけでなく、時間的にもスケールの大きい話を目指していこう!

…今回は吉野ヶ里町の皆様へのつぶやきなので、思い切って“古代”まで飛んでみました。文末までには、幕末・明治の話につなげるので、ご安心ください。

“吉野ケ里歴史公園”です。佐賀でも最強クラスの知名度を誇る観光スポット。ここは外せないですね。

――弥生時代の遺跡を見つめ、現在まで通じるテーマを考えます。

「豊かな暮らしを、どう実現するか」

「そのために国は、どうあるべきか」

…たぶん、この辺りはどの時代にも関係するのかな、と思います。

この「歴史公園」は凄いです。広大な敷地に、復元した巨大集落。長崎本線の車窓からでも、初見の人をアッと言わせるだけのインパクトがあります。

たぶん歴史公園の趣旨から外れますが、幕末の動乱期にも“防護柵”は各地で使用されたでしょうから…“ロケ地”としても見映えするかも…とか空想します。

――次は、戦国時代。佐賀には“治水の神様”と言われた人物がいました。

「みやき町民の皆様」への記事でも、お名前が上がった方。

〔参照(前半):「主にみやき町民の方を対象にしたつぶやき」〕

佐賀藩ご初代・鍋島勝茂公の側近・成富兵庫茂安さまです。

筑前(福岡)に向かう水を肥前(佐賀)へ流すための水路・“蛤水道”(はまぐりすいどう)を築いています。

――“戦国の曲者(くせもの)”との評価もある、成富兵庫茂安。

優れた“治水家”の茂安ですが、策略家の一面も伝わります。佐賀の発展のために、水を確保する抜け目の無さも感じます。

こうして背振山系からの豊富な水は、吉野ヶ里の大地を潤すことになります。

肥後(熊本)の加藤清正から、ぜひ「わが家臣に!」と誘いがあったようですが、

茂安は、「たとえ肥後の一国を頂いても、お受けできない」と拒絶したとか。

戦国の策士ですが、主君は裏切らない…これはカッコ良い“さがんもん”ですね。

――さて、戦国時代の話を続けますが、ここから幕末につなげます。

吉野ヶ里町にある、“西往寺”というお寺。豊臣秀吉の九州平定後、吉野ヶ里に移り、ここを“菩提寺”とした武将がいました。

元・筑後(福岡)の大木城主・大木知光。佐賀七賢人(八賢人)の1人・大木喬任のご先祖です。

大木にも「今は鍋島家に仕えているが、こちらも元は城主の家系!」という気概はあったかもしれません。

――そして、時代が幕末を経て、明治に進んだとき…

大木たちの師匠・枝吉神陽は、“尊王思想”を弟子である佐賀の賢人たちに説き、のちに実弟・副島種臣らにより、「明治新政府の方向性」として結実します。

その思想は、将軍や大名、その家臣…などの主従関係はなくなり、「天皇のもとに皆が集う」という政治の“あるべき姿”を求めます。

――そのためか、明治維新の英語表記は“the Meiji Restoration”。

直訳すると“明治復古”。欧米諸国の理解では、体制一新を意味する“維新”ではなく、“復古”となっています。

アメリカ合衆国など西洋の政治体制を取り入れながらも、「日本は本来の政権に戻った!」と欧米諸国に説明したことが伺えます。

――大木は新政府の創成期に、文部卿(大臣)・司法卿などの重職を歴任。

才気溢れる改革者である江藤新平が着手した仕事を、手堅い実務能力で形にしていった大木喬任。

大木は、国政を統括する“参議”の1人として長く務め、“筆頭参議”となります。江戸時代ならば“老中首座”。現代なら“総理大臣”に類するポジションでしょう。

――しかしながら、“地味”と語られがちな大木喬任。

大木は、東京遷都の立役者と言ってよいでしょうし、義務教育の制度まで築いています。業績のわりに、あまり知られていない…という印象です。

「ご先祖は城持ちの武将!」…というのは、様々な苦難に耐え続けた大木喬任の誇りでもあったでしょう。

“本編”では大木喬任を「無愛想だが、面倒見のよい兄貴分」という感じで描いています。「大河ドラマ」を意識すると配役に悩む人物の1人です。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を目指すには、大木先生の知名度も引き上げたいので「吉野ヶ里町とは、少し縁がある人」として、皆様の記憶に留めていただければ幸いです。

第15話「遣米使節」で、ついに佐賀藩士たちが、日本を飛び出します。幕末期、多くの佐賀の人々が海外に渡り、新たな知識を得て、日本近代化を牽引します。

対外使節への同行のほか、軍事関係や商業の調査、語学や工業技術のための留学、万国博覧会への出展など…その目的はさまざま。

…殿・鍋島直正は、本当は自分の目で海外を見たかったようです。殿が家臣たちを各国に派遣するので、空間的にスケールの大きい話になっていきます。

――空間だけでなく、時間的にもスケールの大きい話を目指していこう!

…今回は吉野ヶ里町の皆様へのつぶやきなので、思い切って“古代”まで飛んでみました。文末までには、幕末・明治の話につなげるので、ご安心ください。

“吉野ケ里歴史公園”です。佐賀でも最強クラスの知名度を誇る観光スポット。ここは外せないですね。

――弥生時代の遺跡を見つめ、現在まで通じるテーマを考えます。

「豊かな暮らしを、どう実現するか」

「そのために国は、どうあるべきか」

…たぶん、この辺りはどの時代にも関係するのかな、と思います。

この「歴史公園」は凄いです。広大な敷地に、復元した巨大集落。長崎本線の車窓からでも、初見の人をアッと言わせるだけのインパクトがあります。

たぶん歴史公園の趣旨から外れますが、幕末の動乱期にも“防護柵”は各地で使用されたでしょうから…“ロケ地”としても見映えするかも…とか空想します。

――次は、戦国時代。佐賀には“治水の神様”と言われた人物がいました。

「みやき町民の皆様」への記事でも、お名前が上がった方。

〔参照(前半):

佐賀藩ご初代・鍋島勝茂公の側近・成富兵庫茂安さまです。

筑前(福岡)に向かう水を肥前(佐賀)へ流すための水路・“蛤水道”(はまぐりすいどう)を築いています。

――“戦国の曲者(くせもの)”との評価もある、成富兵庫茂安。

優れた“治水家”の茂安ですが、策略家の一面も伝わります。佐賀の発展のために、水を確保する抜け目の無さも感じます。

こうして背振山系からの豊富な水は、吉野ヶ里の大地を潤すことになります。

肥後(熊本)の加藤清正から、ぜひ「わが家臣に!」と誘いがあったようですが、

茂安は、「たとえ肥後の一国を頂いても、お受けできない」と拒絶したとか。

戦国の策士ですが、主君は裏切らない…これはカッコ良い“さがんもん”ですね。

――さて、戦国時代の話を続けますが、ここから幕末につなげます。

吉野ヶ里町にある、“西往寺”というお寺。豊臣秀吉の九州平定後、吉野ヶ里に移り、ここを“菩提寺”とした武将がいました。

元・筑後(福岡)の大木城主・大木知光。佐賀七賢人(八賢人)の1人・大木喬任のご先祖です。

大木にも「今は鍋島家に仕えているが、こちらも元は城主の家系!」という気概はあったかもしれません。

――そして、時代が幕末を経て、明治に進んだとき…

大木たちの師匠・枝吉神陽は、“尊王思想”を弟子である佐賀の賢人たちに説き、のちに実弟・副島種臣らにより、「明治新政府の方向性」として結実します。

その思想は、将軍や大名、その家臣…などの主従関係はなくなり、「天皇のもとに皆が集う」という政治の“あるべき姿”を求めます。

――そのためか、明治維新の英語表記は“the Meiji Restoration”。

直訳すると“明治復古”。欧米諸国の理解では、体制一新を意味する“維新”ではなく、“復古”となっています。

アメリカ合衆国など西洋の政治体制を取り入れながらも、「日本は本来の政権に戻った!」と欧米諸国に説明したことが伺えます。

――大木は新政府の創成期に、文部卿(大臣)・司法卿などの重職を歴任。

才気溢れる改革者である江藤新平が着手した仕事を、手堅い実務能力で形にしていった大木喬任。

大木は、国政を統括する“参議”の1人として長く務め、“筆頭参議”となります。江戸時代ならば“老中首座”。現代なら“総理大臣”に類するポジションでしょう。

――しかしながら、“地味”と語られがちな大木喬任。

大木は、東京遷都の立役者と言ってよいでしょうし、義務教育の制度まで築いています。業績のわりに、あまり知られていない…という印象です。

「ご先祖は城持ちの武将!」…というのは、様々な苦難に耐え続けた大木喬任の誇りでもあったでしょう。

“本編”では大木喬任を「無愛想だが、面倒見のよい兄貴分」という感じで描いています。「大河ドラマ」を意識すると配役に悩む人物の1人です。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を目指すには、大木先生の知名度も引き上げたいので「吉野ヶ里町とは、少し縁がある人」として、皆様の記憶に留めていただければ幸いです。

2020年12月06日

「主に小城市民の皆様を対象としたつぶやき 2」

こんばんは。

前回まで、私が佐賀市内で駆け回る話を綴りました。このとき他の地域まで足を運ぶ時間は取れていません。

しかし、佐賀城へと続く大通りには、県内各地に“想いを飛ばす”ことが出来る場所が!…ありました。

――さすが、バルーン(気球)で有名な佐賀。

“飛ばす”のは、お手の物でしょうか。まるで“ワープゾーン”みたいな言い方ですが、ここから小城に話が飛びます。

ちなみに、この銅像の設置場所は佐賀市の唐人町。

小城が誇る書家・中林梧竹先生です。

初見では「何だか1人で、さびしそう。」と感じました。

しかし明治期に“東洋一の書聖”とまで呼ばれた人物と聞くと…

「書に集中したいので、人払いを願おうかな…」と風格を感じます。

――清国(中国)にも渡り、ひたすらに書の修業を積んだそうです。

中林梧竹は、佐賀七賢人の1人・副島種臣とほぼ同年代。清国に詳しく、書の達人どうし…立場は違えど、共通点があり親しかったようです。

小城市には、中林梧竹記念館があると知りました。また、県内では副島種臣(蒼海)と、2人の名を冠した「梧竹・蒼海書道展」まで開催されているとか。

――さて、佐賀の小京都・小城についての思索は続きます。

以下の記事でも考えましたが、未だ結論に至っておりません。

〔参照:「醒覚の剣(都風)」〕

この記事は「佐賀に帰れない私に、叔父上から小城の土産が来る話」でした。村岡総本舗が復刻した、大正時代のハイカラ菓子“シベリア”を語りました。

――そして、やはり小城といえば、羊羹。

これは叔父上の絶妙なバランス感覚なのか、同時に届いた抹茶羊羹。なぜか村岡総本舗ではなく、水田羊羹本舗の品でした。

「小城の羊羹は、“村岡”だけではなかよ。」

…叔父上は、小城の羊羹には、さらに広くて深い世界があることを教えたかったのかもしれません。

その抹茶羊羹は、まだ日持ちするので、後の楽しみに置いています。小城名物の担い手は、その選手層も厚いようです。

――そろそろ、結論に向かいたいところですが…

さらに、小城の攻勢は続きます。

私も大好きな氷菓子“ブラックモンブラン”の竹下製菓の本社も、小城。このたび埼玉のメーカーを子会社化し、関東への販路強化のニュースもありました。

また“こどもびいる”等が、全国に知られるサイダー・ラムネ等の飲料メーカー。友桝飲料も、小城の会社。

――こうして私なりの、1つの結論が出ました。

佐賀の“小京都”と呼ばれる、小城。

…そこには「“砂糖”を自在に操る力があるに違いない」と。

こうして私は“小京都”・小城を「糖(とう)の都」と考えるに至ります。

今後も小城から発信される“佐賀ブランド”が、全国で勢力を伸ばすことを期待しています。

前回まで、私が佐賀市内で駆け回る話を綴りました。このとき他の地域まで足を運ぶ時間は取れていません。

しかし、佐賀城へと続く大通りには、県内各地に“想いを飛ばす”ことが出来る場所が!…ありました。

――さすが、バルーン(気球)で有名な佐賀。

“飛ばす”のは、お手の物でしょうか。まるで“ワープゾーン”みたいな言い方ですが、ここから小城に話が飛びます。

ちなみに、この銅像の設置場所は佐賀市の唐人町。

小城が誇る書家・中林梧竹先生です。

初見では「何だか1人で、さびしそう。」と感じました。

しかし明治期に“東洋一の書聖”とまで呼ばれた人物と聞くと…

「書に集中したいので、人払いを願おうかな…」と風格を感じます。

――清国(中国)にも渡り、ひたすらに書の修業を積んだそうです。

中林梧竹は、佐賀七賢人の1人・副島種臣とほぼ同年代。清国に詳しく、書の達人どうし…立場は違えど、共通点があり親しかったようです。

小城市には、中林梧竹記念館があると知りました。また、県内では副島種臣(蒼海)と、2人の名を冠した「梧竹・蒼海書道展」まで開催されているとか。

――さて、佐賀の小京都・小城についての思索は続きます。

以下の記事でも考えましたが、未だ結論に至っておりません。

〔参照:

この記事は「佐賀に帰れない私に、叔父上から小城の土産が来る話」でした。村岡総本舗が復刻した、大正時代のハイカラ菓子“シベリア”を語りました。

――そして、やはり小城といえば、羊羹。

これは叔父上の絶妙なバランス感覚なのか、同時に届いた抹茶羊羹。なぜか村岡総本舗ではなく、水田羊羹本舗の品でした。

「小城の羊羹は、“村岡”だけではなかよ。」

…叔父上は、小城の羊羹には、さらに広くて深い世界があることを教えたかったのかもしれません。

その抹茶羊羹は、まだ日持ちするので、後の楽しみに置いています。小城名物の担い手は、その選手層も厚いようです。

――そろそろ、結論に向かいたいところですが…

さらに、小城の攻勢は続きます。

私も大好きな氷菓子“ブラックモンブラン”の竹下製菓の本社も、小城。このたび埼玉のメーカーを子会社化し、関東への販路強化のニュースもありました。

また“こどもびいる”等が、全国に知られるサイダー・ラムネ等の飲料メーカー。友桝飲料も、小城の会社。

――こうして私なりの、1つの結論が出ました。

佐賀の“小京都”と呼ばれる、小城。

…そこには「“砂糖”を自在に操る力があるに違いない」と。

こうして私は“小京都”・小城を「糖(とう)の都」と考えるに至ります。

今後も小城から発信される“佐賀ブランド”が、全国で勢力を伸ばすことを期待しています。

タグ :小城

2021年01月09日

「主に白石町民の皆様を対象としたつぶやき 2」

こんばんは。

「さがファンブログ」の皆様の記事。まるで佐賀が雪国になったかのようです。

…大都市圏は別の緊急事態ですが、佐賀に暮らす皆様も油断なさらずに。

――さて、年始から始めました、第15話。

舞台はアメリカ。挿入される画像は“イメージ”です。当時の雰囲気を再現できているか…は定かではありませんが、なるべく頑張りました。

前話(第14話)から、のちに“万延遣米使節団”と呼ばれる幕府使節に同行する佐賀藩士たちを描いています。

――ここ3回の記事は、佐賀藩医・川崎道民を中心に構成した話です。

川崎道民(かわさき どうみん)をご存じという人は、佐賀の歴史好きの方か。あるいは佐賀県内でも、白石町にお住まいの方でしょうか。

2018年の明治維新150周年記念で、幕末佐賀の偉人の顕彰が多くありました。川崎道民は、白石町ゆかりの人物として紹介されています。

川崎道民は幕末の日本では珍しい「写真を撮る側」の人。

その2018年には、作品を集めた写真展”が佐賀バルーンミュージアムで開催されたとか…今さらですが見たかったです!

――須古領で、侍医(ご領主付きの医者)だった川崎道民。

佐賀藩ナンバー2・鍋島安房さまを覚えておられるでしょうか。私が一押ししています、殿・鍋島直正の補佐役で、須古(白石町西部)の領主でもあります。

川崎道民はご領主に見出され、本社とも言うべき“佐賀”の藩医に栄転。“本編”で、鍋島安房は表舞台を去りましたが、志は形を変えて受け継がれます。

〔参照:第14話「遣米使節」⑫(遠くまで…)〕

――ここで突如、語ります。

「川崎道民のここが凄い!」

①海外での情報収集

・医療や写真の技術を日本に持ち帰る。

使節団の医者としてアメリカに行ったため、現地の医師など多数と交流。現地で“銀板写真”も学び、最新の医療機器や、物理学・測量術の書物も確保。

②豊富な人脈

・幕末の著名人とも親しい。

ヨーロッパ派遣で同室だった福沢諭吉をはじめ、勝海舟、ジョン万次郎などと関わりがあったとか。佐賀藩出身では、大隈重信とも親しいようです。

③ジャーナリズムの先駆者

・日本で2番目に新聞を創刊。

明治5年(1872年)に“佐賀県新聞”を創刊(1番手の横浜毎日新聞に次ぐ)。新聞は事業としては失敗でしたが、活版印刷は継続し、近代化に貢献します。

――アメリカに渡る1年前(1859年)に…

川崎道民が撮影した殿・鍋島直正の肖像写真は有名ですね。

〔参照:第14話「遣米使節」⑬(アメリカに行きたいか!)〕

アメリカの2年後にはヨーロッパにも渡航。幕末の日本には希少な海外経験豊富な人材。現地で技術を習得し、コミュニケーション能力の高さも感じられます。

海外への好奇心が強かった、殿・鍋島直正。日本に帰ってきた川崎道民の話を、身を乗り出して聞く、殿のお姿が、目に浮かぶようです。

「さがファンブログ」の皆様の記事。まるで佐賀が雪国になったかのようです。

…大都市圏は別の緊急事態ですが、佐賀に暮らす皆様も油断なさらずに。

――さて、年始から始めました、第15話。

舞台はアメリカ。挿入される画像は“イメージ”です。当時の雰囲気を再現できているか…は定かではありませんが、なるべく頑張りました。

前話(第14話)から、のちに“万延遣米使節団”と呼ばれる幕府使節に同行する佐賀藩士たちを描いています。

――ここ3回の記事は、佐賀藩医・川崎道民を中心に構成した話です。

川崎道民(かわさき どうみん)をご存じという人は、佐賀の歴史好きの方か。あるいは佐賀県内でも、白石町にお住まいの方でしょうか。

2018年の明治維新150周年記念で、幕末佐賀の偉人の顕彰が多くありました。川崎道民は、白石町ゆかりの人物として紹介されています。

川崎道民は幕末の日本では珍しい「写真を撮る側」の人。

その2018年には、作品を集めた写真展”が佐賀バルーンミュージアムで開催されたとか…今さらですが見たかったです!

――須古領で、侍医(ご領主付きの医者)だった川崎道民。

佐賀藩ナンバー2・鍋島安房さまを覚えておられるでしょうか。私が一押ししています、殿・鍋島直正の補佐役で、須古(白石町西部)の領主でもあります。

川崎道民はご領主に見出され、本社とも言うべき“佐賀”の藩医に栄転。“本編”で、鍋島安房は表舞台を去りましたが、志は形を変えて受け継がれます。

〔参照:

――ここで突如、語ります。

「川崎道民のここが凄い!」

①海外での情報収集

・医療や写真の技術を日本に持ち帰る。

使節団の医者としてアメリカに行ったため、現地の医師など多数と交流。現地で“銀板写真”も学び、最新の医療機器や、物理学・測量術の書物も確保。

②豊富な人脈

・幕末の著名人とも親しい。

ヨーロッパ派遣で同室だった福沢諭吉をはじめ、勝海舟、ジョン万次郎などと関わりがあったとか。佐賀藩出身では、大隈重信とも親しいようです。

③ジャーナリズムの先駆者

・日本で2番目に新聞を創刊。

明治5年(1872年)に“佐賀県新聞”を創刊(1番手の横浜毎日新聞に次ぐ)。新聞は事業としては失敗でしたが、活版印刷は継続し、近代化に貢献します。

――アメリカに渡る1年前(1859年)に…

川崎道民が撮影した殿・鍋島直正の肖像写真は有名ですね。

〔参照:

アメリカの2年後にはヨーロッパにも渡航。幕末の日本には希少な海外経験豊富な人材。現地で技術を習得し、コミュニケーション能力の高さも感じられます。

海外への好奇心が強かった、殿・鍋島直正。日本に帰ってきた川崎道民の話を、身を乗り出して聞く、殿のお姿が、目に浮かぶようです。

2021年01月22日

「主に多久市民の皆様を対象としたつぶやき」

こんばんは。

実は密かに進めていました、多久市民の皆様へのつぶやき計画。

“本編”の中で幾度か名前が出た人物・草場佩川(はいせん)。

漢詩・墨画で有名な儒学者。佐賀の藩校「弘道館」の教師として活躍します。

…現在でも文教の風が薫る、“論語”の学習が盛んな、多久の出身者です。

――では、今までどのような登場をしていたか。

草場佩川は、“優等生”中野方蔵について、佐賀藩の重役・原田小四郎に忠告をします。これまで“本編”に草場先生のセリフはなく、実質的に初登場です。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑤(仮面の優等生)〕

逆に、例の3人組(大木喬任・江藤新平・中野方蔵)の噂話の中では、よく草場先生のお名前が出ていました。

――頭の回転が速く、行動力のある中野方蔵。

草場先生の権威を借りて、留学の決定を勝ち取ろうと計画。

〔参照(終盤):第9話「和親条約」②〕

かなり打算的に走り回る中野。大木・江藤の2人はやや引き気味。

〔参照(前半):第12話「海軍伝習」⑤(秘密結社の夜)〕

年長の大木が呆れたり、江藤は「媚びを売ってる!」とつぶやいてみたり…

〔参照(後半):第12話「海軍伝習」④(義祭同盟の青春)〕

――しかし草場先生。やはり只者ではなかった。

利発な若者・中野の才能を認めるも、内面に潜む“危うさ”にも気付いています。

…草場佩川という人物。多才なだけでなく、冷静な一面も見えるのです。

私自身も「草場先生が、中野の真意を見抜いていた…」という展開を書くつもりは無く、人物が自然に動いた感覚です。

――草場先生の出身地。多久が、“文教の郷”になった経過は…

江戸時代の多久は、佐賀藩の自治領の1つ。写真は4代目のご領主さまです。

自治領主・多久茂文は、学問(儒学)を重視しました。教育の力で、秩序ある理想郷・“多久”領を目指したようです。

志ある者に開かれた学問所“東原庠舎”、シンボルとして儒学の祖・孔子さまをはじめ、古の聖人を祀る“多久聖廟”を設立。

…こうして、多久には文教の気風が培われ、幕末・明治に活躍する人材も育てます。

――“儒学”には、古い学問というイメージがありますが…

幕末期には、儒学者も海防の研究や外交の折衝に力を発揮しています。

考えは固いけど、クールで論理的。これが儒学者の強みだと思うわけです。

余談ですが、多久にも“ゆるキャラ”が居ます。

…いや、「いらっしゃいます」と言い換えましょう。「品の良いお爺(じい)さま」という感じのキャラで、お名前は“多久翁(たくおう)”さん。

――多久には、“聖廟”があるので…

写真のような、儒学の聖人のイメージを親しみやすくしたのでしょう。

幕末の儒学者・草場佩川に話を戻します。

実は“本編”でも最年長クラスの登場人物で、1787年生まれ。

なんと中野方蔵や大隈八太郎(重信)あたりとは50歳ほど離れています。

――草場先生。1858年頃には70代。

ご高齢になっても、幕府から「ぜひ江戸で学問所の教授に!」と熱望されます。また、殿・鍋島直正の信任が厚すぎて、隠居できなかったという話も。

優れた洞察力を見せた、草場佩川先生。

そして幕末期の佐賀藩は、他の雄藩に比べて“冷静”な印象です。

…動乱期であっても“熱狂”を戒めるかのような草場先生。

「やはり多久のご老人を甘く見てはならぬ!」ようです。

実は密かに進めていました、多久市民の皆様へのつぶやき計画。

“本編”の中で幾度か名前が出た人物・草場佩川(はいせん)。

漢詩・墨画で有名な儒学者。佐賀の藩校「弘道館」の教師として活躍します。

…現在でも文教の風が薫る、“論語”の学習が盛んな、多久の出身者です。

――では、今までどのような登場をしていたか。

草場佩川は、“優等生”中野方蔵について、佐賀藩の重役・原田小四郎に忠告をします。これまで“本編”に草場先生のセリフはなく、実質的に初登場です。

〔参照(後半):

逆に、例の3人組(大木喬任・江藤新平・中野方蔵)の噂話の中では、よく草場先生のお名前が出ていました。

――頭の回転が速く、行動力のある中野方蔵。

草場先生の権威を借りて、留学の決定を勝ち取ろうと計画。

〔参照(終盤):

かなり打算的に走り回る中野。大木・江藤の2人はやや引き気味。

〔参照(前半):

年長の大木が呆れたり、江藤は「媚びを売ってる!」とつぶやいてみたり…

〔参照(後半):

――しかし草場先生。やはり只者ではなかった。

利発な若者・中野の才能を認めるも、内面に潜む“危うさ”にも気付いています。

…草場佩川という人物。多才なだけでなく、冷静な一面も見えるのです。

私自身も「草場先生が、中野の真意を見抜いていた…」という展開を書くつもりは無く、人物が自然に動いた感覚です。

――草場先生の出身地。多久が、“文教の郷”になった経過は…

江戸時代の多久は、佐賀藩の自治領の1つ。写真は4代目のご領主さまです。

自治領主・多久茂文は、学問(儒学)を重視しました。教育の力で、秩序ある理想郷・“多久”領を目指したようです。

志ある者に開かれた学問所“東原庠舎”、シンボルとして儒学の祖・孔子さまをはじめ、古の聖人を祀る“多久聖廟”を設立。

…こうして、多久には文教の気風が培われ、幕末・明治に活躍する人材も育てます。

――“儒学”には、古い学問というイメージがありますが…

幕末期には、儒学者も海防の研究や外交の折衝に力を発揮しています。

考えは固いけど、クールで論理的。これが儒学者の強みだと思うわけです。

余談ですが、多久にも“ゆるキャラ”が居ます。

…いや、「いらっしゃいます」と言い換えましょう。「品の良いお爺(じい)さま」という感じのキャラで、お名前は“多久翁(たくおう)”さん。

――多久には、“聖廟”があるので…

写真のような、儒学の聖人のイメージを親しみやすくしたのでしょう。

幕末の儒学者・草場佩川に話を戻します。

実は“本編”でも最年長クラスの登場人物で、1787年生まれ。

なんと中野方蔵や大隈八太郎(重信)あたりとは50歳ほど離れています。

――草場先生。1858年頃には70代。

ご高齢になっても、幕府から「ぜひ江戸で学問所の教授に!」と熱望されます。また、殿・鍋島直正の信任が厚すぎて、隠居できなかったという話も。

優れた洞察力を見せた、草場佩川先生。

そして幕末期の佐賀藩は、他の雄藩に比べて“冷静”な印象です。

…動乱期であっても“熱狂”を戒めるかのような草場先生。

「やはり多久のご老人を甘く見てはならぬ!」ようです。

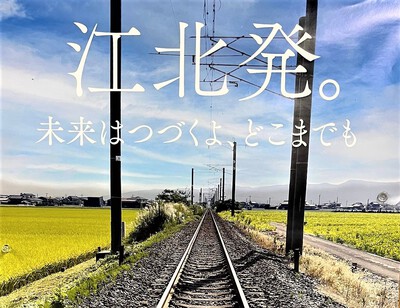

2022年07月07日

「主に江北町民の皆様を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

久しぶりに「県内の各地域の皆様につぶやく」事に特化したシリーズの記事を掲載します。

2022年(令和4年)9月23日の西九州新幹線の開業は、佐賀県内に少なからず変化を与えそうです。

――そして、この町にも、ある転機が訪れる…

ケロ! 佐賀の内陸部にあって“へそ”の町を称する、江北町。

町の表玄関とも言うべき、肥前山口駅前には、江北町のキャラクターの像があります。その名も、“へそがえる ビッキー”というそうです。

この佐賀のカエルさんについて、少し来歴を調べてみたところ、思った以上に物語がありました。

――1994年(平成6年)に誕生したという、“ビッキー”。

地元の方に親しみのあるキャラクターにと選ばれたのか、稲穂を持った元気な男の子のカエルという印象。

やはり「1ぴきだと寂しい」と思われたのか、4年後の1998年(平成10年)に、お花を持った女の子のカエル・“ピンキー”が登場したようです。

そして、“蛙歌”は恋のメロディーであったのか、2012年(平成24年)に、この2匹は結婚する運びとなりました。

「2匹のご職業は、やはり稲作農家と花卉(かき)栽培なんだろうか…」というのは、私の推測です。

――2匹のカエルが出会ってから、14年間。

それなりの歳月が流れ、時代も21世紀に移って…と、なかなか物語を感じる、へそがえるのご夫婦。

その後、5年ほどを経て、2017年(平成29年)には、第1子“チビッキー”も、誕生しています。

以上、江北町ホームページの情報を参照し、これからも栄えていきそうな気配のする、江北町の“へそがえる”ファミリーの歴史にも触れてみました。

――さて、肥前山口駅に話を戻します。

以前、この駅を「分岐点」の象徴として書くことはあったものの、ここ江北町については、直接語る機会は無かったように思います。

〔参照:「岐路の剣」〕

“本編”では幕末を描いていますが、長州藩(山口)の人物も登場します。倒幕の中心的存在だった、長州閥は明治期にも大きな力を示しました。

――明治後半の開業時には“山口駅”だったという、肥前山口駅。

ところが、大正時代に入ってから山口県にも、その名を冠する“山口駅”が開業することになりました。

色々と配慮があってか、重複を避けるために佐賀の山口駅は“肥前山口駅”と名を変えることに。

長崎本線と佐世保線の分かれ道。福岡に行く目線だと合流地点。旅立つ人、帰り行く人…。肥前山口駅は、様々な背中を見守ってきたことでしょう。

――2022年。駅前にはコンテナショップ『エキ・キタ』も誕生したとか。

江戸期には長崎街道が通り、明治時代の建造物も残るという、往時の繁栄を感じるこの町。また新しい風が吹き込むようです。

ワッフル・フルーツサンド・焼き鳥など飲食関連のお店が充実と聞きます。駅弁も売っているらしく、旅情が感じられそうです。

しかし、9月22日には特急『かもめ』は長崎本線をラストランで駆けることに。

これにめげず、いや、ここぞとばかりに…翌日・9月23日の西九州新幹線の開業に合わせて、肥前山口駅は、“江北駅”に名を改めるそうですね。

――この“変身”が何をもたらすか…

佐賀県内の鉄道各駅での、乗降者数は減少傾向にあると聞きます。

“佐賀のへそ”を称するという、江北町。特急停車駅としての鉄道に、道路も含めた交通の利便性は、町民の誇るところでもあるようです。

また、人口を保つために企業誘致なども頑張ってきた経過があるんだとか。

町制70周年を迎え、主要駅にも“江北”の町名を冠して、その密かな進撃は続いている様子。

――実は、勢いのある町なのかもしれません。

京都出身の“くるり”というバンドが『宝探し』という楽曲を、江北町の70周年記念のテーマとして制作すると聞きます。

8月10日から肥前山口駅(9月23日から江北駅)の自動放送のメロディーに、このテーマ曲が導入されるそうです。

もしや佐賀の鉄道(在来線)にとって、起死回生の一手となる、“宝”を隠し持っているとか…。

鉄道ポスターに見かけた『江北発』というキャッチフレーズ。何とはなしに期待を感じさせる町です。