2020年04月27日

第9話「和親条約」①

こんばんは。今回から第9話です。

――1853年5月。時間は少し遡り、ペリーの黒船来航の直前である。

すでに夏の陽射しが降り注いでいる。

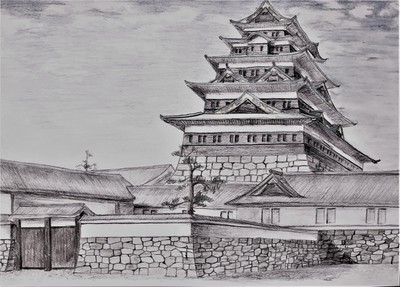

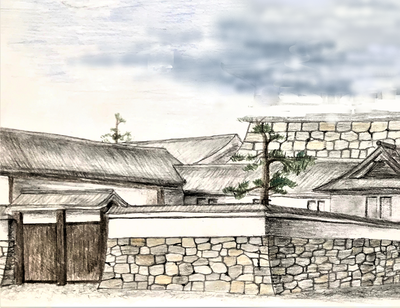

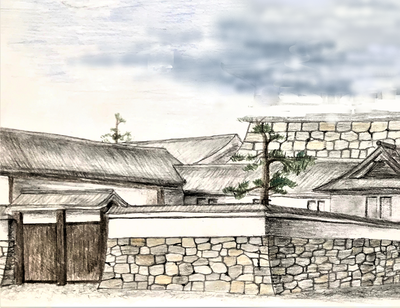

佐賀城下で、恒例となった楠木正成父子を祀る集い。

「“楠公”義祭同盟」の祭典の季節が来た。

――大木喬任、江藤新平、中野方蔵の3人が会場に来ている。“例の3人組”とでも呼んでおこう。

20歳前後となった“3人組”は、枝吉神陽が差配している「義祭同盟」に参加していた。

祭典への参加に、中野は高揚していた。

現代的に言えば“テンションが高い”状態である。

中野が大きい声を出す。

「江藤くん、聞いているか!此度は“ご執政さま”が式典にお見えになるぞ!」

“ご執政さま”とは、佐賀藩の請役(ナンバー2)の鍋島安房。

以前から、“楠公”びいきで「義祭同盟」への参加を考えていた。

――3人では中野が一番年下だが、最も“尊王の志士”らしい性格である。

早く立身出世して“国家の大事”に奔走したい!

「藩の偉い人が来る」ことを、すかさず好機と捉えるのである。

中野の話の勢いが止まらない。ついでに手も出て、江藤のボサボサの髪をクシャクシャとする。

「中野…いつにも増して騒々しいな。」

一応、江藤は中野より1つ年上なのだが、“失礼”という感覚はないようだ。ただ、うるさいとは感じるらしい。

――中野は、まず立身出世を目指す。目上の人の意向を察して動くことにも長けている。

「江藤くん!貴君も“立身”するべき男だ!少し“見た目”にも気を配りたまえ!」

高揚し過ぎているのか、中野の言動には矛盾がある。結果、江藤の髪はさらにバサバサになっていた。

「中野…少し落ち着かぬか。」

しかし、江藤にも中野の“幸福感”は伝わっているらしい。少しあきれているだけである。

――大木喬任(この頃、通称を民平と名乗る)、どっしりと構えて様子を伺っている。

「大木さん!いよいよだな。」

中野は先ほどの調子で、3つ年上の大木にも語りかける。

「ん…何がだ。」

大木の反応は、江藤以上に淡々としていた。

「大木の兄さん!我らが一緒に“義祭同盟”に参集できる!喜ばしくはありませんか!」

中野にとっては、大木・江藤とともに式典に参加することに意義があるようだ。

「まぁ…喜ばしいな。」

大木もニッと笑ってみせた。中野が楽しそうなのを見て、「良かったな」という感じである。

――そして、枝吉神陽が姿を見せた。ザワついていた場の空気がピリッと引き締まる。

「今年も“楠公さま”を讃える祭典を執り行うことができる。」

神陽のよく通る声。

鐘が鳴るように四方に響く声は、常のことだ。

「そして、此度は“ご執政さま”にも、ご臨席を賜っておる!」

神陽による、参列者の紹介。

鍋島安房を筆頭に、佐賀藩の重役たちも参加している。

「おおっ!」

式典に参加した藩士たちの表情も明るい。藩の上層部からの期待を感じるのである。

――佐賀藩と“それ以外の雄藩”の大きな違いの1つ。

それは“尊王運動”の中心的な場に、藩政の上層部が参加したことである。また、活動のリーダーである枝吉神陽も、藩の指導的な役職に付いている。

「この安房も、皆とともに“楠公さま”を讃えたいと思う!」

鍋島安房が、参加する藩士たちの目線で挨拶をする。

「何とありがたきこと!」

実質的に、佐賀藩が公認している祭典なのである。

他の雄藩と違い、佐賀の尊王運動が過激化しなかった理由がここにある。

――そして鍋島安房には参加にあたって、殿・鍋島直正からの指示が出ていた。

「義祭同盟」メンバーの実情の把握と、“蘭学”への人材スカウトである。

どのように出現するかは定かではなかったが、この時点で、佐賀藩の上層部に「ペリーの黒船来航」の予定は伝わっている。

西洋列強への対策に“使える人材”の確保は急務だった。

「“弘道館”で噂の賢い者、多数が参加しておるな…」

――概ね、中野方蔵の見立ては正しかった。佐賀藩は“勉強する者”に、立身出世の門を開いていた。

先年、佐賀藩は「蘭学寮」という“西洋の学問”の専門課程を立ち上げている。

荒波のように押し寄せる“西洋文明”に対応できる人材を急ピッチで育てていたのである。

(続く)

――1853年5月。時間は少し遡り、ペリーの黒船来航の直前である。

すでに夏の陽射しが降り注いでいる。

佐賀城下で、恒例となった楠木正成父子を祀る集い。

「“楠公”義祭同盟」の祭典の季節が来た。

――大木喬任、江藤新平、中野方蔵の3人が会場に来ている。“例の3人組”とでも呼んでおこう。

20歳前後となった“3人組”は、枝吉神陽が差配している「義祭同盟」に参加していた。

祭典への参加に、中野は高揚していた。

現代的に言えば“テンションが高い”状態である。

中野が大きい声を出す。

「江藤くん、聞いているか!此度は“ご執政さま”が式典にお見えになるぞ!」

“ご執政さま”とは、佐賀藩の請役(ナンバー2)の鍋島安房。

以前から、“楠公”びいきで「義祭同盟」への参加を考えていた。

――3人では中野が一番年下だが、最も“尊王の志士”らしい性格である。

早く立身出世して“国家の大事”に奔走したい!

「藩の偉い人が来る」ことを、すかさず好機と捉えるのである。

中野の話の勢いが止まらない。ついでに手も出て、江藤のボサボサの髪をクシャクシャとする。

「中野…いつにも増して騒々しいな。」

一応、江藤は中野より1つ年上なのだが、“失礼”という感覚はないようだ。ただ、うるさいとは感じるらしい。

――中野は、まず立身出世を目指す。目上の人の意向を察して動くことにも長けている。

「江藤くん!貴君も“立身”するべき男だ!少し“見た目”にも気を配りたまえ!」

高揚し過ぎているのか、中野の言動には矛盾がある。結果、江藤の髪はさらにバサバサになっていた。

「中野…少し落ち着かぬか。」

しかし、江藤にも中野の“幸福感”は伝わっているらしい。少しあきれているだけである。

――大木喬任(この頃、通称を民平と名乗る)、どっしりと構えて様子を伺っている。

「大木さん!いよいよだな。」

中野は先ほどの調子で、3つ年上の大木にも語りかける。

「ん…何がだ。」

大木の反応は、江藤以上に淡々としていた。

「大木の兄さん!我らが一緒に“義祭同盟”に参集できる!喜ばしくはありませんか!」

中野にとっては、大木・江藤とともに式典に参加することに意義があるようだ。

「まぁ…喜ばしいな。」

大木もニッと笑ってみせた。中野が楽しそうなのを見て、「良かったな」という感じである。

――そして、枝吉神陽が姿を見せた。ザワついていた場の空気がピリッと引き締まる。

「今年も“楠公さま”を讃える祭典を執り行うことができる。」

神陽のよく通る声。

鐘が鳴るように四方に響く声は、常のことだ。

「そして、此度は“ご執政さま”にも、ご臨席を賜っておる!」

神陽による、参列者の紹介。

鍋島安房を筆頭に、佐賀藩の重役たちも参加している。

「おおっ!」

式典に参加した藩士たちの表情も明るい。藩の上層部からの期待を感じるのである。

――佐賀藩と“それ以外の雄藩”の大きな違いの1つ。

それは“尊王運動”の中心的な場に、藩政の上層部が参加したことである。また、活動のリーダーである枝吉神陽も、藩の指導的な役職に付いている。

「この安房も、皆とともに“楠公さま”を讃えたいと思う!」

鍋島安房が、参加する藩士たちの目線で挨拶をする。

「何とありがたきこと!」

実質的に、佐賀藩が公認している祭典なのである。

他の雄藩と違い、佐賀の尊王運動が過激化しなかった理由がここにある。

――そして鍋島安房には参加にあたって、殿・鍋島直正からの指示が出ていた。

「義祭同盟」メンバーの実情の把握と、“蘭学”への人材スカウトである。

どのように出現するかは定かではなかったが、この時点で、佐賀藩の上層部に「ペリーの黒船来航」の予定は伝わっている。

西洋列強への対策に“使える人材”の確保は急務だった。

「“弘道館”で噂の賢い者、多数が参加しておるな…」

――概ね、中野方蔵の見立ては正しかった。佐賀藩は“勉強する者”に、立身出世の門を開いていた。

先年、佐賀藩は「蘭学寮」という“西洋の学問”の専門課程を立ち上げている。

荒波のように押し寄せる“西洋文明”に対応できる人材を急ピッチで育てていたのである。

(続く)

2020年04月28日

第9話「和親条約」②

こんばんは。

枝吉神陽が運営する「義祭同盟」の祭典には、佐賀藩の重役も列席しました。

また、鍋島安房は式典に参加するだけでなく、“蘭学”への人材確保のために目配りをしています。

これは、殿・鍋島直正の指示によるものです。

優秀な人材を“蘭学”に引き込み、尊王活動が過激化しないようコントロールする目的もあったようです。

――「蘭学寮」で学ぶ内諾を得た、江藤新平。喜びの報告に一時帰宅する。

江藤は、まっすぐ自宅の炊事場に向かう

「母上!“蘭学”を学ぶお許しが出ました!」

台所にいたのは、母・浅子ではない。従姉の江口千代子である。

「あらっ!“恒ちゃん”…じゃなくて、“新平さん”。お帰りなさい。」

名前を言い直す、千代子。

先だって、江藤から“子供のときの名”で呼ばないでほしいと言われている。

「千代子どのであったか。」

「浅子おばさまは、お出かけですので、炊事のお手伝いを…」

「いや、千代子どの。私は何も問うてはおらぬ…」

そもそも江藤は、千代子が家にいる理由の説明は求めていなかった。

――いとこの江口千代子。わりと江藤家に来ている。

「そうじゃ、千代子どの!私は“蘭学”を学ぶお許しをいただいたぞ!」

いつもの江藤らしくない態度。藩に能力を認められたようで、よほど嬉しいらしい。

「異国の者に負けぬよう、たくさん学んでくださいませ!」

ハキハキと激励する、千代子。

「おおっ、千代子どの!よくわかっておるな!」

江藤の表情も明るい。

――そんな2人を物影から、見ている人物が2人。

「浅子よ!存外、いい感じではないか!」

1人は、江藤の父・助右衛門である。

「しっ、旦那様!声が大きゅうございます。」

もう1人は、江藤の母・浅子。

「いろいろ喜ばしいな。」

「はい。」

江藤の両親は、当面隠れているつもりのようだ。

この翌年から、江藤新平は、藩校の“蘭学寮”で学ぶことになる。

――“例の3人組”の話の続きなので、大木喬任、中野方蔵にも触れておく。

「ありがたきことなれど、お断り申す。」

大木喬任である。

「またとない好機であるぞ。大木、考え直さぬか?」

藩校の教諭から、大木も“蘭学”を学ぶよう勧められた。

大木、何と“蘭学”を学ぶことを拒否している。

「風雲、急を告げておるゆえ、己の頭にて考えたきことがござる!」

我が道を行く、大木。

足の踏み場もないほど、床を本で埋め尽くす。

そして、夜明けまで歴史書を読み込んで、何やら考え込む…何とも奇人である。

――そして、中野方蔵。“蘭学”よりも、早く“都会”に出たい様子である。

「草場先生!詩を詠みました。手直しをお願いできないでしょうか。」

中野は、藩校でも著名な教師に近づいていた。

実は、詩文の添削を依頼している教師・草場佩川のことはあまり好きではない。中野の思考は、文人というより活動家なのである。

しかし、中野には思惑があった。

「草場先生のお力を借りれば、江戸や京で勉学ができるに相違ない…」

なるべく早期に“政治の中心地”で活動したい。

中野は「留学の決定権を持つ教師に近づく」戦略を取っていた。

――中野方蔵は、コミュニケーション能力が高いうえに、わりと「したたかな子」なのである。

こうして、三者三様に学問を進める3人。佐賀城下での青春の日々が過ぎていく。

(続く)

枝吉神陽が運営する「義祭同盟」の祭典には、佐賀藩の重役も列席しました。

また、鍋島安房は式典に参加するだけでなく、“蘭学”への人材確保のために目配りをしています。

これは、殿・鍋島直正の指示によるものです。

優秀な人材を“蘭学”に引き込み、尊王活動が過激化しないようコントロールする目的もあったようです。

――「蘭学寮」で学ぶ内諾を得た、江藤新平。喜びの報告に一時帰宅する。

江藤は、まっすぐ自宅の炊事場に向かう

「母上!“蘭学”を学ぶお許しが出ました!」

台所にいたのは、母・浅子ではない。従姉の江口千代子である。

「あらっ!“恒ちゃん”…じゃなくて、“新平さん”。お帰りなさい。」

名前を言い直す、千代子。

先だって、江藤から“子供のときの名”で呼ばないでほしいと言われている。

「千代子どのであったか。」

「浅子おばさまは、お出かけですので、炊事のお手伝いを…」

「いや、千代子どの。私は何も問うてはおらぬ…」

そもそも江藤は、千代子が家にいる理由の説明は求めていなかった。

――いとこの江口千代子。わりと江藤家に来ている。

「そうじゃ、千代子どの!私は“蘭学”を学ぶお許しをいただいたぞ!」

いつもの江藤らしくない態度。藩に能力を認められたようで、よほど嬉しいらしい。

「異国の者に負けぬよう、たくさん学んでくださいませ!」

ハキハキと激励する、千代子。

「おおっ、千代子どの!よくわかっておるな!」

江藤の表情も明るい。

――そんな2人を物影から、見ている人物が2人。

「浅子よ!存外、いい感じではないか!」

1人は、江藤の父・助右衛門である。

「しっ、旦那様!声が大きゅうございます。」

もう1人は、江藤の母・浅子。

「いろいろ喜ばしいな。」

「はい。」

江藤の両親は、当面隠れているつもりのようだ。

この翌年から、江藤新平は、藩校の“蘭学寮”で学ぶことになる。

――“例の3人組”の話の続きなので、大木喬任、中野方蔵にも触れておく。

「ありがたきことなれど、お断り申す。」

大木喬任である。

「またとない好機であるぞ。大木、考え直さぬか?」

藩校の教諭から、大木も“蘭学”を学ぶよう勧められた。

大木、何と“蘭学”を学ぶことを拒否している。

「風雲、急を告げておるゆえ、己の頭にて考えたきことがござる!」

我が道を行く、大木。

足の踏み場もないほど、床を本で埋め尽くす。

そして、夜明けまで歴史書を読み込んで、何やら考え込む…何とも奇人である。

――そして、中野方蔵。“蘭学”よりも、早く“都会”に出たい様子である。

「草場先生!詩を詠みました。手直しをお願いできないでしょうか。」

中野は、藩校でも著名な教師に近づいていた。

実は、詩文の添削を依頼している教師・草場佩川のことはあまり好きではない。中野の思考は、文人というより活動家なのである。

しかし、中野には思惑があった。

「草場先生のお力を借りれば、江戸や京で勉学ができるに相違ない…」

なるべく早期に“政治の中心地”で活動したい。

中野は「留学の決定権を持つ教師に近づく」戦略を取っていた。

――中野方蔵は、コミュニケーション能力が高いうえに、わりと「したたかな子」なのである。

こうして、三者三様に学問を進める3人。佐賀城下での青春の日々が過ぎていく。

(続く)

2020年04月29日

第9話「和親条約」③

こんばんは。

ペリーの黒船が来航した直後、老中・阿部正弘が打った最初の一手。それは切り札として考えていた、佐賀藩への“鉄製大砲”の発注です。

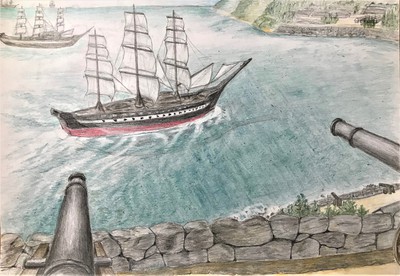

鉄製大砲は、江戸の防衛に配備されます。そして、佐賀製の大砲が設置されたのが、現在の東京都港区にある“お台場”です。

――老中・阿部正弘は悩んでいた。西洋列強との力の差は歴然である。

阿部は、自身では“開国”するしかないと考えていた。

アメリカ、ロシア、イギリス、フランス…各国が、どう動くか全く見当が付かない中、まずアメリカが先手を打ってきた状況である。手探りが続いていた。

――“鎖国”体制は、初代将軍・徳川家康から3代かかって完成させた。

段階的なキリスト教の禁止と、海外貿易の幕府による管理。

1639年頃に“鎖国”は完成し、長崎を西洋に対する唯一の窓口とした。

――こうして“鎖国”は、幕府の掟となった。国政の実施トップである“老中首座”として変えてよいのか、阿部正弘は苦悩した。

老中・阿部には、江戸幕府が開かれて以来の250年の重みがのしかかっていたのである。

――そして、攘夷派の先頭に立つ人物が、阿部正弘に意見する。

その人物とは徳川斉昭。御三家・水戸藩の前藩主である。

「のう、伊勢守(阿部正弘)!よもや“開国”などと考えてはおるまいな。」

老中・阿部に盛大なプレッシャーをかける。

水戸藩のご隠居である徳川斉昭、ギラギラした攘夷派のカリスマ的存在とお考えいただきたい。

「そうじゃ…儂に良い考えがあるぞ!まず、異人どもを上陸させ、酒宴でも催すとよかろう。」

――老中・阿部は思った。「水戸さま(徳川斉昭)は、問いにどう反応するか試している」と。

徳川斉昭は続ける。

「良き頃合で、奴らを四方から囲むのじゃ。先んじて、膳(食事)にも何か仕込んでおくと良かろう。」

「…さすれば、黒船がまとめて手に入るぞ。良き謀りごとであろう。」

話す間も徳川斉昭の眼は、じっと老中・阿部を見据えている。

――阿部正弘は「これは、黙っていては危うい」と察した。武士の“誇り”を前面に出して、暴論を抑えようと試みる。

「水戸さま!さすがに“振舞い”が卑怯にござる。公儀の面目に関わりまする!」

ここで騙し討ちなどすれば、諸外国から総攻撃される格好の理由を与えてしまう。

「カッカッカッ…まさか本気にしたか!戯れ言(ざれごと)じゃ。」

徳川斉昭は、わざとらしい高笑いをする。冗談にしては危険な内容である。

――先ほど問答の中、水戸の徳川斉昭は、老中・阿部の言葉を拾っていた。

「先ほど、“公儀の面目”と申したな…では、いかにして武士の本分を示すつもりか。答えよ。」

一難去って、また一難。徳川斉昭の言葉は鋭い。

阿部正弘は冷や汗をかきつつも、こう返す。

「鍋島(直正)に!肥前佐賀に!鉄の“石火矢(いしびや)”を造らせておりまする!」

――老中・阿部の唯一の切り札は、すでに鍋島直正に“鉄製大砲”を発注している事実である。

斉昭は、阿部の言葉を受ける。

「肥前佐賀の“石火矢”か…いかに用いるつもりか。」

「江戸の…品川宿の沖合に“台場”を築きます。」

「では、黒船を打払うと解して良いのだな。」

――ここで、攘夷派の筆頭格・徳川斉昭の機嫌を損ねるわけにはいかない。

「提督“ペルリ”の出方によっては、やむを得ません。」

阿部正弘は、条件を付けつつも“異国船打払い”の可能性を示唆した。

「まぁ…よかろう。鍋島肥前(直正)に、よしなに伝えておけ。」

「御意!」

「水戸(徳川斉昭)が、期待しておるともな…」

「はっ!」

季節は真夏である。

阿部正弘は、緊張感のある問答に汗だくとなった。

――江戸の品川沖への砲台の建設が正式に決まるのは、佐賀への大砲発注から、しばらく後のこととなる。

佐賀城。すでに早馬で、幕府からの“鉄製大砲”の製作の依頼は届いている。

鍋島直正は、請役の鍋島安房に資金の相談をしていた。

「安房よ、城下にもう1つ“反射炉”を造ることになるのだが…」

直正からの指示で、安房は資金繰りを確認していた。

「此度、公儀(幕府)より御用立てはございませぬ。お借入からの差し引きとのお達しにござる。」

今回、幕府の大砲発注に現金の支払いは無い。以前の佐賀藩の借金を帳消しすることで支払いに替える。

直正、少し考える。

「そうか、借用がなくなるのも、良き話ではあるが…」

――ここで安房が、直正に希望を持たせる言葉を伝える。

「長崎の台場は、概ね目途がたちましたゆえ、融通はできますかと。」

直正、言葉を受け取ると、そのまま立ち上がった。

「まことか!時が無いゆえ、ただちに取り掛かるぞ!」

陶磁器、ハゼ蝋など特産品の専売にも成功していた佐賀藩。資金の調達は可能な状況となっていた。

そして、佐賀城下で稼働中の“築地反射炉”に続いて、“多布施反射炉”も着工するのである。

(続く)

ペリーの黒船が来航した直後、老中・阿部正弘が打った最初の一手。それは切り札として考えていた、佐賀藩への“鉄製大砲”の発注です。

鉄製大砲は、江戸の防衛に配備されます。そして、佐賀製の大砲が設置されたのが、現在の東京都港区にある“お台場”です。

――老中・阿部正弘は悩んでいた。西洋列強との力の差は歴然である。

阿部は、自身では“開国”するしかないと考えていた。

アメリカ、ロシア、イギリス、フランス…各国が、どう動くか全く見当が付かない中、まずアメリカが先手を打ってきた状況である。手探りが続いていた。

――“鎖国”体制は、初代将軍・徳川家康から3代かかって完成させた。

段階的なキリスト教の禁止と、海外貿易の幕府による管理。

1639年頃に“鎖国”は完成し、長崎を西洋に対する唯一の窓口とした。

――こうして“鎖国”は、幕府の掟となった。国政の実施トップである“老中首座”として変えてよいのか、阿部正弘は苦悩した。

老中・阿部には、江戸幕府が開かれて以来の250年の重みがのしかかっていたのである。

――そして、攘夷派の先頭に立つ人物が、阿部正弘に意見する。

その人物とは徳川斉昭。御三家・水戸藩の前藩主である。

「のう、伊勢守(阿部正弘)!よもや“開国”などと考えてはおるまいな。」

老中・阿部に盛大なプレッシャーをかける。

水戸藩のご隠居である徳川斉昭、ギラギラした攘夷派のカリスマ的存在とお考えいただきたい。

「そうじゃ…儂に良い考えがあるぞ!まず、異人どもを上陸させ、酒宴でも催すとよかろう。」

――老中・阿部は思った。「水戸さま(徳川斉昭)は、問いにどう反応するか試している」と。

徳川斉昭は続ける。

「良き頃合で、奴らを四方から囲むのじゃ。先んじて、膳(食事)にも何か仕込んでおくと良かろう。」

「…さすれば、黒船がまとめて手に入るぞ。良き謀りごとであろう。」

話す間も徳川斉昭の眼は、じっと老中・阿部を見据えている。

――阿部正弘は「これは、黙っていては危うい」と察した。武士の“誇り”を前面に出して、暴論を抑えようと試みる。

「水戸さま!さすがに“振舞い”が卑怯にござる。公儀の面目に関わりまする!」

ここで騙し討ちなどすれば、諸外国から総攻撃される格好の理由を与えてしまう。

「カッカッカッ…まさか本気にしたか!戯れ言(ざれごと)じゃ。」

徳川斉昭は、わざとらしい高笑いをする。冗談にしては危険な内容である。

――先ほど問答の中、水戸の徳川斉昭は、老中・阿部の言葉を拾っていた。

「先ほど、“公儀の面目”と申したな…では、いかにして武士の本分を示すつもりか。答えよ。」

一難去って、また一難。徳川斉昭の言葉は鋭い。

阿部正弘は冷や汗をかきつつも、こう返す。

「鍋島(直正)に!肥前佐賀に!鉄の“石火矢(いしびや)”を造らせておりまする!」

――老中・阿部の唯一の切り札は、すでに鍋島直正に“鉄製大砲”を発注している事実である。

斉昭は、阿部の言葉を受ける。

「肥前佐賀の“石火矢”か…いかに用いるつもりか。」

「江戸の…品川宿の沖合に“台場”を築きます。」

「では、黒船を打払うと解して良いのだな。」

――ここで、攘夷派の筆頭格・徳川斉昭の機嫌を損ねるわけにはいかない。

「提督“ペルリ”の出方によっては、やむを得ません。」

阿部正弘は、条件を付けつつも“異国船打払い”の可能性を示唆した。

「まぁ…よかろう。鍋島肥前(直正)に、よしなに伝えておけ。」

「御意!」

「水戸(徳川斉昭)が、期待しておるともな…」

「はっ!」

季節は真夏である。

阿部正弘は、緊張感のある問答に汗だくとなった。

――江戸の品川沖への砲台の建設が正式に決まるのは、佐賀への大砲発注から、しばらく後のこととなる。

佐賀城。すでに早馬で、幕府からの“鉄製大砲”の製作の依頼は届いている。

鍋島直正は、請役の鍋島安房に資金の相談をしていた。

「安房よ、城下にもう1つ“反射炉”を造ることになるのだが…」

直正からの指示で、安房は資金繰りを確認していた。

「此度、公儀(幕府)より御用立てはございませぬ。お借入からの差し引きとのお達しにござる。」

今回、幕府の大砲発注に現金の支払いは無い。以前の佐賀藩の借金を帳消しすることで支払いに替える。

直正、少し考える。

「そうか、借用がなくなるのも、良き話ではあるが…」

――ここで安房が、直正に希望を持たせる言葉を伝える。

「長崎の台場は、概ね目途がたちましたゆえ、融通はできますかと。」

直正、言葉を受け取ると、そのまま立ち上がった。

「まことか!時が無いゆえ、ただちに取り掛かるぞ!」

陶磁器、ハゼ蝋など特産品の専売にも成功していた佐賀藩。資金の調達は可能な状況となっていた。

そして、佐賀城下で稼働中の“築地反射炉”に続いて、“多布施反射炉”も着工するのである。

(続く)

2020年05月01日

第9話「和親条約」④

こんばんは。

浦賀に黒船が来航し、幕府はやむを得ず、久里浜(横須賀)でアメリカ国書を受け取ります。そして、ペリー艦隊が退去して間もなく、江戸幕府第12代将軍・徳川家慶が亡くなります。

将軍が世を去ったその日、老中・阿部正弘は佐賀藩に“鉄製大砲”を大量に発注します。

怒涛の展開で、ここまで概ね1か月ほどが経過しています。

――江戸城。老中・阿部は「万事、幕府が決める」との慣例を破った。

かつて江戸時代の初頭には初代将軍・徳川家康から3代・家光までが、各々で天守を建てるほど権勢を誇った。

しかし、幕府の“圧倒的な権力”の象徴でもあった天守も失われて久しい。

財政の事情により再建されないままとなっていたのである。

――いまや幕府は“外様”も含めた諸大名に広く意見を求めている。

古くから徳川に仕える“譜代大名”には不満が高まる。

例えば彦根藩主・井伊直弼の反応である。

「伊勢守(阿部)様は、なにゆえ水戸様におもねり、“外様”にまで気を遣う!」

井伊家と言えば、徳川四天王である井伊直政から続く名門の“譜代大名”である。

そして、その主張は

「開国により“通商”を行い、国の力を増すべし!」

――実は、井伊直弼も、老中・阿部と同じく“開国派”なのである。

しかし、バランス感覚に長けた阿部正弘は、“攘夷派”の水戸藩・徳川斉昭、“開国派”の”薩摩藩・島津斉彬などと幅広く連携し、諸大名の力を結集することを目指していた。

幕府は領国に帰っている大名にも、意見の募集をかけている。

――そして、老中・阿部が期待する、佐賀藩・鍋島直正からの手紙が届いた。

阿部正弘は、その内容に青ざめた。

「これは…!鍋島肥前(直正)は、怒っておるのか!?」

「ご老中!いかがなさいましたか。」

側近である勘定奉行・川路が近づく。

窪んだ目が特徴、すごく有能な幕府の官僚である。

――直正の手紙には、衝撃の言葉が並ぶ。

「そもそも征夷大将軍とは“夷狄(いてき)”を討つのが、お役目と存じます。」

「答えは自明でござる。傲慢(ごうまん)な異国船は、断固打払いをなさるべし!」

直正は「将軍の仕事は、野蛮な異民族を追い払うこと」と型どおりに記した。

皆わかってはいるが、黒船が来航している状況で「誰も言わない、いや誰も言えない」正論をぶつけてきている。

――日本で、最も西洋に近いはずの佐賀藩のまさかの返答。

阿部正弘は動揺する。

「なぜだ。鍋島肥前(直正)は“蘭癖”を極めておるはず!」

たしかに佐賀は長崎港の警備に熱心だが、それは西洋の強さを理解したうえでのこと。しかし、この文面では、ただの“攘夷”の急先鋒である。

傍で考えていた川路が発言する。

「よろしいでしょうか。肥前守(直正)様は“無法者”の言いなりを戒めておられるのかと。」

「おそらくは、“国書”受取りの件を咎めておいでなのでしょう。」

たしかに幕府は自ら掟を破り、久里浜(横須賀)でアメリカ国書を受領した。

阿部正弘、川路に促され、冷静に考える。

「では、鍋島肥前(直正)の本意とは…」

――舞台は、佐賀城に移る。幕府に“過激な手紙”を送った殿・鍋島直正。

佐賀藩の請役・鍋島安房は心配する。

「殿の文(ふみ)が、公儀にどう受け止められたか。いささか心配でござるな。」

直正が、軽く笑って応える。

「繰り返し下がれば、異国はいかようにも押して来よう。一度は踏みとどまらねばな。」

「なし崩しでの“商い”は駄目ということじゃ。民の暮らしが壊れるのでな。」

安房は、直正の真意に気づいた。

「このまま押されれば、清国の二の舞になると…」

「たとえ痩せ我慢をしても、威儀は保たねばならぬ。奴らに隙を見せてはならん。」

直正が幕府に期待していたのは、黒船の撃退そのものよりも、異国と渡り合う覚悟であった。

――直正は、西洋の技術には熱心だが、それは「国を守る」ため。“通商”には抑制が必要と考えていたようだ。

直正の掲げた言葉に“先憂後楽”というものがある。

「民に先んじて憂い、民に遅れて楽しむ。」

佐賀藩の上層部には、アヘン戦争後の清国が、西洋から経済的な支配を受けている状況が伝わる。

すでに西洋では産業革命が進んでいた。安価な工業製品が量産されているのである。

あっさり“通商”を認めれば、西洋の商品経済が、日本の産業を大混乱に陥れることは明白だった。

直正は「民の暮らし」を心配したのである。

(続く)

浦賀に黒船が来航し、幕府はやむを得ず、久里浜(横須賀)でアメリカ国書を受け取ります。そして、ペリー艦隊が退去して間もなく、江戸幕府第12代将軍・徳川家慶が亡くなります。

将軍が世を去ったその日、老中・阿部正弘は佐賀藩に“鉄製大砲”を大量に発注します。

怒涛の展開で、ここまで概ね1か月ほどが経過しています。

――江戸城。老中・阿部は「万事、幕府が決める」との慣例を破った。

かつて江戸時代の初頭には初代将軍・徳川家康から3代・家光までが、各々で天守を建てるほど権勢を誇った。

しかし、幕府の“圧倒的な権力”の象徴でもあった天守も失われて久しい。

財政の事情により再建されないままとなっていたのである。

――いまや幕府は“外様”も含めた諸大名に広く意見を求めている。

古くから徳川に仕える“譜代大名”には不満が高まる。

例えば彦根藩主・井伊直弼の反応である。

「伊勢守(阿部)様は、なにゆえ水戸様におもねり、“外様”にまで気を遣う!」

井伊家と言えば、徳川四天王である井伊直政から続く名門の“譜代大名”である。

そして、その主張は

「開国により“通商”を行い、国の力を増すべし!」

――実は、井伊直弼も、老中・阿部と同じく“開国派”なのである。

しかし、バランス感覚に長けた阿部正弘は、“攘夷派”の水戸藩・徳川斉昭、“開国派”の”薩摩藩・島津斉彬などと幅広く連携し、諸大名の力を結集することを目指していた。

幕府は領国に帰っている大名にも、意見の募集をかけている。

――そして、老中・阿部が期待する、佐賀藩・鍋島直正からの手紙が届いた。

阿部正弘は、その内容に青ざめた。

「これは…!鍋島肥前(直正)は、怒っておるのか!?」

「ご老中!いかがなさいましたか。」

側近である勘定奉行・川路が近づく。

窪んだ目が特徴、すごく有能な幕府の官僚である。

――直正の手紙には、衝撃の言葉が並ぶ。

「そもそも征夷大将軍とは“夷狄(いてき)”を討つのが、お役目と存じます。」

「答えは自明でござる。傲慢(ごうまん)な異国船は、断固打払いをなさるべし!」

直正は「将軍の仕事は、野蛮な異民族を追い払うこと」と型どおりに記した。

皆わかってはいるが、黒船が来航している状況で「誰も言わない、いや誰も言えない」正論をぶつけてきている。

――日本で、最も西洋に近いはずの佐賀藩のまさかの返答。

阿部正弘は動揺する。

「なぜだ。鍋島肥前(直正)は“蘭癖”を極めておるはず!」

たしかに佐賀は長崎港の警備に熱心だが、それは西洋の強さを理解したうえでのこと。しかし、この文面では、ただの“攘夷”の急先鋒である。

傍で考えていた川路が発言する。

「よろしいでしょうか。肥前守(直正)様は“無法者”の言いなりを戒めておられるのかと。」

「おそらくは、“国書”受取りの件を咎めておいでなのでしょう。」

たしかに幕府は自ら掟を破り、久里浜(横須賀)でアメリカ国書を受領した。

阿部正弘、川路に促され、冷静に考える。

「では、鍋島肥前(直正)の本意とは…」

――舞台は、佐賀城に移る。幕府に“過激な手紙”を送った殿・鍋島直正。

佐賀藩の請役・鍋島安房は心配する。

「殿の文(ふみ)が、公儀にどう受け止められたか。いささか心配でござるな。」

直正が、軽く笑って応える。

「繰り返し下がれば、異国はいかようにも押して来よう。一度は踏みとどまらねばな。」

「なし崩しでの“商い”は駄目ということじゃ。民の暮らしが壊れるのでな。」

安房は、直正の真意に気づいた。

「このまま押されれば、清国の二の舞になると…」

「たとえ痩せ我慢をしても、威儀は保たねばならぬ。奴らに隙を見せてはならん。」

直正が幕府に期待していたのは、黒船の撃退そのものよりも、異国と渡り合う覚悟であった。

――直正は、西洋の技術には熱心だが、それは「国を守る」ため。“通商”には抑制が必要と考えていたようだ。

直正の掲げた言葉に“先憂後楽”というものがある。

「民に先んじて憂い、民に遅れて楽しむ。」

佐賀藩の上層部には、アヘン戦争後の清国が、西洋から経済的な支配を受けている状況が伝わる。

すでに西洋では産業革命が進んでいた。安価な工業製品が量産されているのである。

あっさり“通商”を認めれば、西洋の商品経済が、日本の産業を大混乱に陥れることは明白だった。

直正は「民の暮らし」を心配したのである。

(続く)

2020年05月03日

第9話「和親条約」⑤

こんにちは。

例年と違う5月の連休。今回のオープニングは、ステイホームのご提案を兼ねています。映画やドラマでも見て、静かに過ごそう…というところでしょうか。

さて、アメリカの提督ペリーは「I 'll be back」とばかりに「1年後にまた来る!」とメッセージを残し、ひとまず日本を去ります。

翌年「きっと来る…」ペリーへの対応の協議。江戸城は連日の会議です。

しかし「事件は会議室で起きてるんじゃない!」と、今度は長崎が“現場”になります。

「真実はいつも1つ」とは限りません。幕末の佐賀藩が向き合った、もう1つの“黒船来航”をご覧ください。

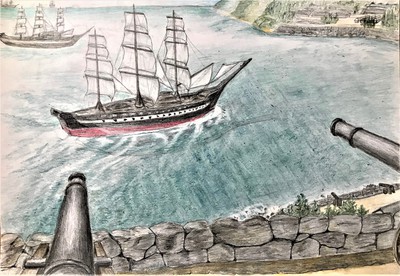

――1853年。ペリーが日本を去って1か月ほど後。日本近海。

ロシアの提督プチャーチンが率いる船団が東に向かっている。

長崎の沖合である。

――軍船の甲板には、ロシア人水兵が2人。

「よぉ、セルゲイ!ようやく日本だな。」

「やぁ、イーゴリ。さすがに“極東”は遠いようだ。長い航海だったね。」

ロシアの艦隊は、現在のサンクトペテルブルクにある軍港から出航後、イギリスに立ち寄った。そのため、アメリカのペリー艦隊よりも到着は遅れていたのである。

2人とも、いかにも屈強そうな長身のロシア水兵である。

あえて言うならば、イーゴリがワイルド、セルゲイが知性的な印象である。

――提督プチャーチンの任務は、日本に開国・通商を求め、国境確定の交渉まで行うこと。

ロシアは50年ほど前の1804年にもレザノフという使節を派遣し、開国を要求したことがある。

当時も佐賀藩は、長崎の警備を千人体制で実施し、事態の推移を見守った。

「日本は、わがロシアの使節・レザノフ提督を散々待たせ、上陸すら許可しなかった。」

セルゲイが昔の経過を解説する。

――このときロシアの艦隊は、長崎はおとなしく退去したものの、樺太など北方で日本に“報復”を行った。

当時、両国の国境は曖昧である。そのときのロシアは、和船や居留地を襲撃するなどの騒乱を起こし、幕府を多いに困らせたのである。

「まだ“開国”しないつもりか。ちょっと脅かしてやったらどうだ。」

イーゴリが軽く、拳闘の真似事をする。シュッ!と風切り音がした。

「まぁ、それも一興かもな。この島国に大した“科学力”は無い。」

セルゲイは冷静に語っているが、“脅し”の提案には乗り気だ。

――同じ頃、佐賀藩に「ロシア船」接近の報が入る。

息を切らした早馬の使者が叫ぶ。

「申し上げます!ロシア国の船団が、長崎に向かっているようです!」

長崎警備の責任者の1人・池田半九郎が反応する。

「また、黒船が来たのか!」

池田は、ペリーが廻って来た場合に備えて、長崎に行っていた。ようやく1週間ほど前に、佐賀に戻ってきたばかりである。

この一報は、佐賀藩の上層部に駆け巡った。

「オランダ商館よりの知らせも同じく。もはやロシア船の来航は間違いござらん!」

――ペリー来航の余韻も冷めやらぬ中、また慌ただしくなる佐賀城下。

佐賀藩には、現在の長崎県内にも領地がある。

長崎港の隣・深堀領や諫早領などである。ペリーの回航に備えて、派遣した人員とあわせ、一定の兵力は駐留している。

しかし、いざロシア艦隊との戦闘となれば、現在の戦力では心もとない。

「急げ、時が無かぞ!」

真夏の陽射しが容赦なく照り付ける中、佐賀藩士たちが支度に駆け回る。

「足らんでは困る!築地から砲弾を運んでおけ!」

砂ぼこりが舞い、蝉の声が響き渡る。

――殿・鍋島直正が、まず長崎御番を担当する藩士たちに指示を出す。

「池田!おるか!」

「はっ!池田半九郎、ここに居ります!」

「お主は、後詰の兵員と荷駄(物品)を集めよ!」

鍋島直正は、事務能力に長じた調整役・池田を手元におき、長期戦に備える構えを見せた。

「はっ!長崎へは、どの者を向かわせれば!」

そのまま池田が問う。

「伊東じゃ!伊東次兵衛をまず差し向ける!」

直正が指名した先鋒は、長崎の台場を築造した責任者。砲台の実戦運用を想定している。

――直正には、ロシア艦隊の出方によっては、長崎の砲台で一戦交える覚悟があった。

「そして、本島をこちらに呼び寄せよ!」

佐賀藩の大砲開発班のリーダー本島藤太夫。

攻防の展開によって、長崎に派遣するか、佐賀に残すか…いずれにしても、直正の傍に置いておく必要がある。

「はっ!承知いたしました。」

直正の命令を受けた池田。猛然と段取りを組み、詳細な手配りを始めた。

(続く)

例年と違う5月の連休。今回のオープニングは、ステイホームのご提案を兼ねています。映画やドラマでも見て、静かに過ごそう…というところでしょうか。

さて、アメリカの提督ペリーは「I 'll be back」とばかりに「1年後にまた来る!」とメッセージを残し、ひとまず日本を去ります。

翌年「きっと来る…」ペリーへの対応の協議。江戸城は連日の会議です。

しかし「事件は会議室で起きてるんじゃない!」と、今度は長崎が“現場”になります。

「真実はいつも1つ」とは限りません。幕末の佐賀藩が向き合った、もう1つの“黒船来航”をご覧ください。

――1853年。ペリーが日本を去って1か月ほど後。日本近海。

ロシアの提督プチャーチンが率いる船団が東に向かっている。

長崎の沖合である。

――軍船の甲板には、ロシア人水兵が2人。

「よぉ、セルゲイ!ようやく日本だな。」

「やぁ、イーゴリ。さすがに“極東”は遠いようだ。長い航海だったね。」

ロシアの艦隊は、現在のサンクトペテルブルクにある軍港から出航後、イギリスに立ち寄った。そのため、アメリカのペリー艦隊よりも到着は遅れていたのである。

2人とも、いかにも屈強そうな長身のロシア水兵である。

あえて言うならば、イーゴリがワイルド、セルゲイが知性的な印象である。

――提督プチャーチンの任務は、日本に開国・通商を求め、国境確定の交渉まで行うこと。

ロシアは50年ほど前の1804年にもレザノフという使節を派遣し、開国を要求したことがある。

当時も佐賀藩は、長崎の警備を千人体制で実施し、事態の推移を見守った。

「日本は、わがロシアの使節・レザノフ提督を散々待たせ、上陸すら許可しなかった。」

セルゲイが昔の経過を解説する。

――このときロシアの艦隊は、長崎はおとなしく退去したものの、樺太など北方で日本に“報復”を行った。

当時、両国の国境は曖昧である。そのときのロシアは、和船や居留地を襲撃するなどの騒乱を起こし、幕府を多いに困らせたのである。

「まだ“開国”しないつもりか。ちょっと脅かしてやったらどうだ。」

イーゴリが軽く、拳闘の真似事をする。シュッ!と風切り音がした。

「まぁ、それも一興かもな。この島国に大した“科学力”は無い。」

セルゲイは冷静に語っているが、“脅し”の提案には乗り気だ。

――同じ頃、佐賀藩に「ロシア船」接近の報が入る。

息を切らした早馬の使者が叫ぶ。

「申し上げます!ロシア国の船団が、長崎に向かっているようです!」

長崎警備の責任者の1人・池田半九郎が反応する。

「また、黒船が来たのか!」

池田は、ペリーが廻って来た場合に備えて、長崎に行っていた。ようやく1週間ほど前に、佐賀に戻ってきたばかりである。

この一報は、佐賀藩の上層部に駆け巡った。

「オランダ商館よりの知らせも同じく。もはやロシア船の来航は間違いござらん!」

――ペリー来航の余韻も冷めやらぬ中、また慌ただしくなる佐賀城下。

佐賀藩には、現在の長崎県内にも領地がある。

長崎港の隣・深堀領や諫早領などである。ペリーの回航に備えて、派遣した人員とあわせ、一定の兵力は駐留している。

しかし、いざロシア艦隊との戦闘となれば、現在の戦力では心もとない。

「急げ、時が無かぞ!」

真夏の陽射しが容赦なく照り付ける中、佐賀藩士たちが支度に駆け回る。

「足らんでは困る!築地から砲弾を運んでおけ!」

砂ぼこりが舞い、蝉の声が響き渡る。

――殿・鍋島直正が、まず長崎御番を担当する藩士たちに指示を出す。

「池田!おるか!」

「はっ!池田半九郎、ここに居ります!」

「お主は、後詰の兵員と荷駄(物品)を集めよ!」

鍋島直正は、事務能力に長じた調整役・池田を手元におき、長期戦に備える構えを見せた。

「はっ!長崎へは、どの者を向かわせれば!」

そのまま池田が問う。

「伊東じゃ!伊東次兵衛をまず差し向ける!」

直正が指名した先鋒は、長崎の台場を築造した責任者。砲台の実戦運用を想定している。

――直正には、ロシア艦隊の出方によっては、長崎の砲台で一戦交える覚悟があった。

「そして、本島をこちらに呼び寄せよ!」

佐賀藩の大砲開発班のリーダー本島藤太夫。

攻防の展開によって、長崎に派遣するか、佐賀に残すか…いずれにしても、直正の傍に置いておく必要がある。

「はっ!承知いたしました。」

直正の命令を受けた池田。猛然と段取りを組み、詳細な手配りを始めた。

(続く)

2020年05月04日

第9話「和親条約」⑥

こんばんは。

1853年の夏。佐賀藩が直面した「もう1つの黒船来航」のお話です。当時、新興国のアメリカより警戒されていたロシアの艦隊が長崎の近海に現れます。

プチャーチンはロシア海軍中将。後に政治家としても活躍する、かなりの大物です。指揮権のある海軍将官なので、作中での呼びかけは“提督”としています。

――長崎に接近する、ロシアの艦隊。

プチャーチン提督は、旗艦“パルラダ号”より、艦隊を率いる。

「本来ならば、日本には新鋭艦で来たかったのだが…」

プチャーチンの独り言である。

“パルラダ号”も、船の巨大さと大砲の装備で言えば、当時の日本人を驚かすには充分な艦船である。しかし、やや型式が古い。プチャーチンは新鋭艦への乗り換えを希望していた。

――沖合の離島が見えてくる。パルラダ号の見張りが声を出した。

「東南東の島に“敵”陣地を発見しました!まず大砲…3門を視認!いずれも青銅砲と思われます!」

甲板にいる水兵たちがざわめく。

イーゴリが口火を切った。

「なに、陣地っても大したことはねぇ。少し脅かしてやったらどうだ。」

セルゲイも続く。

「旧式の青銅砲を備えた程度では、ロシア艦隊の前には全くの無力だね!」

――そのときプチャーチンが、騒がしくなった甲板を見ている。

「多少の威嚇は、交渉には有利にはたらくかもしれん。しかし…」

そもそも今回、ロシア本国からの指示は戦闘ではない。

――提督プチャーチンは、ひとまず決断し、水兵たちの面前に歩みを進める。

セルゲイが提督の出現に気づく。

「提督…やはり戦闘のご指示ですか!」

プチャーチンはビシッと威儀を正す。

「皆、聞け!」

空気が引き締まり、水兵たちが一斉に注目する。

「はい!提督…」

――プチャーチンは、最初に一言伝える。今回は士官を通さず、水兵たちに直接語った。

「理解していない者がいるようだ。あらためて言う!本国からの指示は、戦闘ではない。交渉だ!」

「はっ…提督!」

提督の声が響いて、水兵たちは気圧される。

「向こうの砲台から撃って来ない限り、砲撃は許可しない!」

「もし、戦闘態勢に入る場合は、各上長(士官)を通じて命令する!以上だ!」

「はい!提督!」

偶発的な戦闘を避けるべく、一気に統制を取ったプチャーチン提督。ザワついていた水兵たちが、一旦、落ち着く。

――周囲が平静となったと見て、プチャーチンは話し方を切り替える。

「さて我々は、ほどなくナガサキの港に到着するだろう。」

提督は何を語るのか。水兵たちが様子を伺う。

「はっ…」

そして、プチャーチンは、突如、軽い話題を切り出した。

「諸君!入港したら“食べたいもの”はあるかね!」

なんと急に食事の話だ。イーゴリの反応は早かった。

「ピロシキが食べたいであります!」

それを受けて、セルゲイが続く。

「自分は…ボルシチが食べたいです。」

ひとまずプチャーチンは、この2人に答えを返す。

「いいだろう。ナガサキの港で食材を調達し、コックに頼んでみよう。」

――ひとまずクールダウンを経たロシア艦隊は、長崎の沖合から港へ針路を取る。

佐賀藩の砲台は、まず伊王島に5か所ほど設けられている。

ロシア艦隊は、船の横っ腹を大砲で狙われるプレッシャーを受けながら、港まで進んでいく。

セルゲイが気づく。

「なぜか、ずっと奴らの大砲の“射程圏内”を通り続けているようだ。」

イーゴリが返す。

「あぁ、見た目は大したこと無いんだが、しつこい砲台だ。」

佐賀藩の長崎砲台は、船舶の入港ルートに沿って配置されていた。まず“伊王島”に順次、配置した砲台で、じりじりと敵艦隊の戦力を削っていく仕組みだ。

――ここで石積みの陣地に並んだ、佐賀藩製の150ポンド砲が姿を見せる。

「なぜだ!極東の島国のくせに!」

イーゴリ、素直な反応である。

「この国に“鉄製の巨砲”を造れる“科学力”は無かったはず!」

セルゲイ、知性的な驚き方である。

「…待てよ。さっき提督は…」

イーゴリ、先ほどのプチャーチンの行動を思い出した。

「あぁ、たぶん提督は知っていたんだな。ここの砲台の戦力をね。」

セルゲイ、佐賀藩の陣地を見据える。

佐賀藩が巨費を投じて、浅瀬の埋め立て工事まで行った四郎島・神ノ島の砲台。伊王島の砲台で、戦力を削った敵艦隊に集中砲火を浴びせるべく、港の入口付近にも5か所の砲台を集めていたのである。

――しかし、佐賀藩の長崎砲台は、西洋風の“見映え”を持つ要塞ではない。

ただ長崎港を知り尽くし、緻密な距離計算を施した、佐賀藩らしい「実用本位」の砲台だった。

「たしかに威嚇して、砲撃戦を起こすのは得策ではないようだ。」

セルゲイが現状を見て、提督の判断に納得する。

「さすがプチャーチン提督!ハラショー(お見事)だ!」

イーゴリは感嘆している。

――その間プチャーチン提督も、佐賀藩の砲台を観察していた。

「予想より厄介な砲台だ。事前に水兵たちを抑えておいて正解だった…」

(続く)

1853年の夏。佐賀藩が直面した「もう1つの黒船来航」のお話です。当時、新興国のアメリカより警戒されていたロシアの艦隊が長崎の近海に現れます。

プチャーチンはロシア海軍中将。後に政治家としても活躍する、かなりの大物です。指揮権のある海軍将官なので、作中での呼びかけは“提督”としています。

――長崎に接近する、ロシアの艦隊。

プチャーチン提督は、旗艦“パルラダ号”より、艦隊を率いる。

「本来ならば、日本には新鋭艦で来たかったのだが…」

プチャーチンの独り言である。

“パルラダ号”も、船の巨大さと大砲の装備で言えば、当時の日本人を驚かすには充分な艦船である。しかし、やや型式が古い。プチャーチンは新鋭艦への乗り換えを希望していた。

――沖合の離島が見えてくる。パルラダ号の見張りが声を出した。

「東南東の島に“敵”陣地を発見しました!まず大砲…3門を視認!いずれも青銅砲と思われます!」

甲板にいる水兵たちがざわめく。

イーゴリが口火を切った。

「なに、陣地っても大したことはねぇ。少し脅かしてやったらどうだ。」

セルゲイも続く。

「旧式の青銅砲を備えた程度では、ロシア艦隊の前には全くの無力だね!」

――そのときプチャーチンが、騒がしくなった甲板を見ている。

「多少の威嚇は、交渉には有利にはたらくかもしれん。しかし…」

そもそも今回、ロシア本国からの指示は戦闘ではない。

――提督プチャーチンは、ひとまず決断し、水兵たちの面前に歩みを進める。

セルゲイが提督の出現に気づく。

「提督…やはり戦闘のご指示ですか!」

プチャーチンはビシッと威儀を正す。

「皆、聞け!」

空気が引き締まり、水兵たちが一斉に注目する。

「はい!提督…」

――プチャーチンは、最初に一言伝える。今回は士官を通さず、水兵たちに直接語った。

「理解していない者がいるようだ。あらためて言う!本国からの指示は、戦闘ではない。交渉だ!」

「はっ…提督!」

提督の声が響いて、水兵たちは気圧される。

「向こうの砲台から撃って来ない限り、砲撃は許可しない!」

「もし、戦闘態勢に入る場合は、各上長(士官)を通じて命令する!以上だ!」

「はい!提督!」

偶発的な戦闘を避けるべく、一気に統制を取ったプチャーチン提督。ザワついていた水兵たちが、一旦、落ち着く。

――周囲が平静となったと見て、プチャーチンは話し方を切り替える。

「さて我々は、ほどなくナガサキの港に到着するだろう。」

提督は何を語るのか。水兵たちが様子を伺う。

「はっ…」

そして、プチャーチンは、突如、軽い話題を切り出した。

「諸君!入港したら“食べたいもの”はあるかね!」

なんと急に食事の話だ。イーゴリの反応は早かった。

「ピロシキが食べたいであります!」

それを受けて、セルゲイが続く。

「自分は…ボルシチが食べたいです。」

ひとまずプチャーチンは、この2人に答えを返す。

「いいだろう。ナガサキの港で食材を調達し、コックに頼んでみよう。」

――ひとまずクールダウンを経たロシア艦隊は、長崎の沖合から港へ針路を取る。

佐賀藩の砲台は、まず伊王島に5か所ほど設けられている。

ロシア艦隊は、船の横っ腹を大砲で狙われるプレッシャーを受けながら、港まで進んでいく。

セルゲイが気づく。

「なぜか、ずっと奴らの大砲の“射程圏内”を通り続けているようだ。」

イーゴリが返す。

「あぁ、見た目は大したこと無いんだが、しつこい砲台だ。」

佐賀藩の長崎砲台は、船舶の入港ルートに沿って配置されていた。まず“伊王島”に順次、配置した砲台で、じりじりと敵艦隊の戦力を削っていく仕組みだ。

――ここで石積みの陣地に並んだ、佐賀藩製の150ポンド砲が姿を見せる。

「なぜだ!極東の島国のくせに!」

イーゴリ、素直な反応である。

「この国に“鉄製の巨砲”を造れる“科学力”は無かったはず!」

セルゲイ、知性的な驚き方である。

「…待てよ。さっき提督は…」

イーゴリ、先ほどのプチャーチンの行動を思い出した。

「あぁ、たぶん提督は知っていたんだな。ここの砲台の戦力をね。」

セルゲイ、佐賀藩の陣地を見据える。

佐賀藩が巨費を投じて、浅瀬の埋め立て工事まで行った四郎島・神ノ島の砲台。伊王島の砲台で、戦力を削った敵艦隊に集中砲火を浴びせるべく、港の入口付近にも5か所の砲台を集めていたのである。

――しかし、佐賀藩の長崎砲台は、西洋風の“見映え”を持つ要塞ではない。

ただ長崎港を知り尽くし、緻密な距離計算を施した、佐賀藩らしい「実用本位」の砲台だった。

「たしかに威嚇して、砲撃戦を起こすのは得策ではないようだ。」

セルゲイが現状を見て、提督の判断に納得する。

「さすがプチャーチン提督!ハラショー(お見事)だ!」

イーゴリは感嘆している。

――その間プチャーチン提督も、佐賀藩の砲台を観察していた。

「予想より厄介な砲台だ。事前に水兵たちを抑えておいて正解だった…」

(続く)

2020年05月05日

第9話「和親条約」⑦

こんばんは。

幕末、1853年の夏。アメリカのペリーが浦賀に来航してから、1か月半ほど後、佐賀藩士たちは、長崎に築いた砲台でロシア船と対峙します。今回は、佐賀藩側からの視点でご覧ください。

――砲台築造の責任者・伊東次兵衛と警備の佐賀藩士が台場に詰める。

頼みの150ポンド砲は、抜かりなく準備されていた。

「船の白帆が見えてきました!」

警備の佐賀藩士の目に映ったのは、ロシア艦隊の旗艦“パルラダ号”である。提督プチャーチンは、この艦に乗船している。

「伊東様!何やら白い旗が見えます!」

「なんだ…」

伊東次兵衛は、遠眼鏡で様子を伺う。

――旗には「おろしや国」(ロシア国)と、わざわざ日本語で大書してあった。

「我々に敵対する気持ちは無い!ということでしょうか。」

「いや、待て!たしか50年ほど前だが…」

1804年。ロシアのレザノフが長崎に来航。

長崎では暴れなかったが、日本の北方で襲撃事件を起こす。

「あの国は、牙を剥くことがある。用心に越したことはない。」

――そして佐賀藩士が忘れるはずもない45年前のフェートン号事件。

1808年。オランダ国旗で偽装したイギリス船が、長崎に侵入して騒乱を起こした。

「あの失態だけは繰り返してはならん!くれぐれも油断するな!」

「はっ!」

砲台を守る藩士たちは、それぞれの持ち場で睨みを利かせる。

――提督の統制のもと、ロシア艦隊は敵対行動を起こすことなく長崎港に到着した。

湾内に入った提督プチャーチン。ホッとひと息を着く。

「やけに緊張感がある台場だったな。あの守備隊の妙な気迫は何だ!?」

――幕府の予想に反して、慎重な態度を見せるロシア艦隊。季節は晩夏から秋となっていたが、おとなしく長崎に停泊している。

ロシア艦隊の副官が告げる。

「提督!よろしいでしょうか。急ぎお伝えしたい件があります!」

ここでプチャーチンに“ある知らせ”が入った。日露交渉は一旦先送りになるのである。

(続く)

幕末、1853年の夏。アメリカのペリーが浦賀に来航してから、1か月半ほど後、佐賀藩士たちは、長崎に築いた砲台でロシア船と対峙します。今回は、佐賀藩側からの視点でご覧ください。

――砲台築造の責任者・伊東次兵衛と警備の佐賀藩士が台場に詰める。

頼みの150ポンド砲は、抜かりなく準備されていた。

「船の白帆が見えてきました!」

警備の佐賀藩士の目に映ったのは、ロシア艦隊の旗艦“パルラダ号”である。提督プチャーチンは、この艦に乗船している。

「伊東様!何やら白い旗が見えます!」

「なんだ…」

伊東次兵衛は、遠眼鏡で様子を伺う。

――旗には「おろしや国」(ロシア国)と、わざわざ日本語で大書してあった。

「我々に敵対する気持ちは無い!ということでしょうか。」

「いや、待て!たしか50年ほど前だが…」

1804年。ロシアのレザノフが長崎に来航。

長崎では暴れなかったが、日本の北方で襲撃事件を起こす。

「あの国は、牙を剥くことがある。用心に越したことはない。」

――そして佐賀藩士が忘れるはずもない45年前のフェートン号事件。

1808年。オランダ国旗で偽装したイギリス船が、長崎に侵入して騒乱を起こした。

「あの失態だけは繰り返してはならん!くれぐれも油断するな!」

「はっ!」

砲台を守る藩士たちは、それぞれの持ち場で睨みを利かせる。

――提督の統制のもと、ロシア艦隊は敵対行動を起こすことなく長崎港に到着した。

湾内に入った提督プチャーチン。ホッとひと息を着く。

「やけに緊張感がある台場だったな。あの守備隊の妙な気迫は何だ!?」

――幕府の予想に反して、慎重な態度を見せるロシア艦隊。季節は晩夏から秋となっていたが、おとなしく長崎に停泊している。

ロシア艦隊の副官が告げる。

「提督!よろしいでしょうか。急ぎお伝えしたい件があります!」

ここでプチャーチンに“ある知らせ”が入った。日露交渉は一旦先送りになるのである。

(続く)

2020年05月06日

第9話「和親条約」⑧

こんにちは。

連休も最終日ですね。奇妙なGWでした…前回の続きです。

日本に開国を迫っているロシアにも、アメリカにもそれぞれの事情があります。

ロシアは本国の戦争で交渉に集中できず、アメリカは世界進出に出遅れて焦っています。

――1853年夏。プチャーチンがようやく長崎に着いた頃、中東では戦争が勃発していた。

ロシア艦隊の副官がプチャーチンに報告する。

「黒海付近の情勢が芳しくないとの連絡が入りました!」

この頃、ロシアはトルコのオスマン帝国に侵攻している。

寒冷地が領土の大半を占めるロシア。オスマン帝国が位置する黒海付近の温暖な土地が欲しい。

イギリス・フランスは静観を決め込んでいたが、ロシアの南下を危険と判断し、ついに動く。

「英仏の連合軍が、わがロシアと戦闘を始めております!」

――いわゆる「クリミア戦争」である。ロシア本国から離れているプチャーチンには状況がよく掴めない。

プチャーチンは、長崎奉行所に通告する。

戦闘に参加するかはともかく、このまま長崎に引きこもっていては情報が入って来ない。清国あたりまでは戻った方がよさそうだ。

「本国ロシアの指示により、一時ナガサキの港を退出する。」

「再度来訪する予定である。砲台の守備隊には、わがロシア艦隊の出入りを伝えられたい。」

港を出入りするときに、あの「妙な気迫を持つ守備隊」に砲撃されてはかなわない。プチャーチンは航行の安全の確保に努めた。

――こうしてプチャーチン率いる艦隊は、長崎港を一時退出した。来航以来、港は1,000人を超える佐賀藩兵が固めている。

長崎の離島、神ノ島・四郎島…そして伊王島。例によって、佐賀藩の砲台の横を航行するロシア艦隊。

「“おろしや”(ロシア)の船も、何やら忙(せわ)しかね…」

「気ば、引き締めんね!おかしな動きがあれば、戦わんばならんぞ!」

長期間にわたって、砲台を守備する佐賀藩士たち。続く緊張感に疲労の色も見える。

プチャーチンの艦隊は、蒸気船2隻を含む4隻である。

クリミア戦争の情勢を見極めるため、一旦プチャーチンは長崎を後にした。

――数か月後、ロシアのプチャーチンが戻り、正式な日露交渉が始まったとき、季節は冬となっていた。

日本側の交渉役は、老中・阿部正弘の“懐刀”とも言われる幕府のエリート2人。

幕府の西ノ丸留守居で、元・長崎奉行の筒井政憲。

そして、勘定奉行・川路聖謨(としあきら)である。

――幕府の交渉役・川路は、長崎奉行所が設けたロシアとの交渉の場に出向く。

当時、日本語とロシア語を同時に扱える“通訳”は、まず見つからない。

長崎奉行所には、オランダ語・中国語の専門家がいるため、それらの言語を介して話し合うのである。

「川路と申す。まずは遠路はるばる大儀にござる。」

「ロシア海軍中将のプチャーチンだ。このたびは皇帝陛下の親書を持ってお伺いした。」

「それは、重ねて大儀なことでござった。」

「わがロシア国は日本と誼(よしみ)を通じ、交易を行いたいと考えている。」

――さっそく、プチャーチンからの“通商”要求が入った。

「日本には“鎖国”という、古来の法がござる。」

「いまや世界に領土を拡大するイギリスが、日本を狙っておりますぞ。」

「ご用件は責任を持ってお伺いする。しかし“我が国”の大事でござるゆえ、軽々しく判断できるものではない。」

話を進めるプチャーチンに対し、川路は慎重に返す。

川路の傍で、経験値の高い筒井が、冷静に様子を伺う。

経過を見て筒井は思った。

「いいぞ、川路。時を稼ぐのだ。」と。

――しばしオランダ語の通訳を介し、やり取りを続けるプチャーチンと川路。

話の展開は、なぜか双方の身の上話となっていた。

「ロシアからの航海は実に長かった。正直に言えば、国にいる妻に早く会いたい…」

「プチャーチン殿には比べようも無いが、私も江戸にいる妻が心配でござる。」

「川路さん!そのように奥様が心配とは!さぞ、お美しい方なのであろうな!」

「…まだ、少々若くてな。」

「ほう、それはご心配でしょう!早く交渉をまとめて、お互いに妻の元に帰りましょう!」

――話の展開が逸れる。筒井は思った。「川路よ…何の話をしておるのだ、これも策であるのか」と。

しかし川路は雑談の中、肝心なポイントは外していなかった。

「色々と掟がござってな。急ぐお気持ちはわかるが、時がかかる。プチャーチン殿の要望は吟味せねばならん。」

「お互いに任務は辛いもののようだ。」

プチャーチンは、川路を気に入ったようだ。少なくとも話すに足る人物とは見たらしい。

――ひとまず、本日の日露交渉はここまでとなった。

経過を見守っていた筒井が、主に交渉を行った川路に問う。

「あのプチャーチンという男、どう見る。」

川路が答える。

「軍人としても一級、言葉や振舞いも丁寧、一角(ひとかど)の人物かと。」

――そして、停泊中のロシア船パルラダ号に帰着するプチャーチン。

艦隊の副官がプチャーチンに問う。

「あの川路という男と、交渉を続ける判断で良いでしょうか。」

プチャーチンが応える。

「川路ならば問題はない。彼はヨーロッパの外交官としても通用するだろう。」

――ペリーと違い、プチャーチンは日本の“表玄関”である長崎に来航している。

佐賀藩の砲台を間近に見て、幕府の役人との交渉では、日本を“国家”として尊重する態度を示した。

「ロシアとは、まともに話し合えておるようじゃな。まずは上々と言ったところか。」

これが佐賀藩主・鍋島直正が考えていた「国と国との話し合いの姿」である。

直正が「“無法者”のペリー艦隊を打払え!」と幕府に極論を述べたのは、正しい外交の姿を目指すゆえであった。

(続く)

連休も最終日ですね。奇妙なGWでした…前回の続きです。

日本に開国を迫っているロシアにも、アメリカにもそれぞれの事情があります。

ロシアは本国の戦争で交渉に集中できず、アメリカは世界進出に出遅れて焦っています。

――1853年夏。プチャーチンがようやく長崎に着いた頃、中東では戦争が勃発していた。

ロシア艦隊の副官がプチャーチンに報告する。

「黒海付近の情勢が芳しくないとの連絡が入りました!」

この頃、ロシアはトルコのオスマン帝国に侵攻している。

寒冷地が領土の大半を占めるロシア。オスマン帝国が位置する黒海付近の温暖な土地が欲しい。

イギリス・フランスは静観を決め込んでいたが、ロシアの南下を危険と判断し、ついに動く。

「英仏の連合軍が、わがロシアと戦闘を始めております!」

――いわゆる「クリミア戦争」である。ロシア本国から離れているプチャーチンには状況がよく掴めない。

プチャーチンは、長崎奉行所に通告する。

戦闘に参加するかはともかく、このまま長崎に引きこもっていては情報が入って来ない。清国あたりまでは戻った方がよさそうだ。

「本国ロシアの指示により、一時ナガサキの港を退出する。」

「再度来訪する予定である。砲台の守備隊には、わがロシア艦隊の出入りを伝えられたい。」

港を出入りするときに、あの「妙な気迫を持つ守備隊」に砲撃されてはかなわない。プチャーチンは航行の安全の確保に努めた。

――こうしてプチャーチン率いる艦隊は、長崎港を一時退出した。来航以来、港は1,000人を超える佐賀藩兵が固めている。

長崎の離島、神ノ島・四郎島…そして伊王島。例によって、佐賀藩の砲台の横を航行するロシア艦隊。

「“おろしや”(ロシア)の船も、何やら忙(せわ)しかね…」

「気ば、引き締めんね!おかしな動きがあれば、戦わんばならんぞ!」

長期間にわたって、砲台を守備する佐賀藩士たち。続く緊張感に疲労の色も見える。

プチャーチンの艦隊は、蒸気船2隻を含む4隻である。

クリミア戦争の情勢を見極めるため、一旦プチャーチンは長崎を後にした。

――数か月後、ロシアのプチャーチンが戻り、正式な日露交渉が始まったとき、季節は冬となっていた。

日本側の交渉役は、老中・阿部正弘の“懐刀”とも言われる幕府のエリート2人。

幕府の西ノ丸留守居で、元・長崎奉行の筒井政憲。

そして、勘定奉行・川路聖謨(としあきら)である。

――幕府の交渉役・川路は、長崎奉行所が設けたロシアとの交渉の場に出向く。

当時、日本語とロシア語を同時に扱える“通訳”は、まず見つからない。

長崎奉行所には、オランダ語・中国語の専門家がいるため、それらの言語を介して話し合うのである。

「川路と申す。まずは遠路はるばる大儀にござる。」

「ロシア海軍中将のプチャーチンだ。このたびは皇帝陛下の親書を持ってお伺いした。」

「それは、重ねて大儀なことでござった。」

「わがロシア国は日本と誼(よしみ)を通じ、交易を行いたいと考えている。」

――さっそく、プチャーチンからの“通商”要求が入った。

「日本には“鎖国”という、古来の法がござる。」

「いまや世界に領土を拡大するイギリスが、日本を狙っておりますぞ。」

「ご用件は責任を持ってお伺いする。しかし“我が国”の大事でござるゆえ、軽々しく判断できるものではない。」

話を進めるプチャーチンに対し、川路は慎重に返す。

川路の傍で、経験値の高い筒井が、冷静に様子を伺う。

経過を見て筒井は思った。

「いいぞ、川路。時を稼ぐのだ。」と。

――しばしオランダ語の通訳を介し、やり取りを続けるプチャーチンと川路。

話の展開は、なぜか双方の身の上話となっていた。

「ロシアからの航海は実に長かった。正直に言えば、国にいる妻に早く会いたい…」

「プチャーチン殿には比べようも無いが、私も江戸にいる妻が心配でござる。」

「川路さん!そのように奥様が心配とは!さぞ、お美しい方なのであろうな!」

「…まだ、少々若くてな。」

「ほう、それはご心配でしょう!早く交渉をまとめて、お互いに妻の元に帰りましょう!」

――話の展開が逸れる。筒井は思った。「川路よ…何の話をしておるのだ、これも策であるのか」と。

しかし川路は雑談の中、肝心なポイントは外していなかった。

「色々と掟がござってな。急ぐお気持ちはわかるが、時がかかる。プチャーチン殿の要望は吟味せねばならん。」

「お互いに任務は辛いもののようだ。」

プチャーチンは、川路を気に入ったようだ。少なくとも話すに足る人物とは見たらしい。

――ひとまず、本日の日露交渉はここまでとなった。

経過を見守っていた筒井が、主に交渉を行った川路に問う。

「あのプチャーチンという男、どう見る。」

川路が答える。

「軍人としても一級、言葉や振舞いも丁寧、一角(ひとかど)の人物かと。」

――そして、停泊中のロシア船パルラダ号に帰着するプチャーチン。

艦隊の副官がプチャーチンに問う。

「あの川路という男と、交渉を続ける判断で良いでしょうか。」

プチャーチンが応える。

「川路ならば問題はない。彼はヨーロッパの外交官としても通用するだろう。」

――ペリーと違い、プチャーチンは日本の“表玄関”である長崎に来航している。

佐賀藩の砲台を間近に見て、幕府の役人との交渉では、日本を“国家”として尊重する態度を示した。

「ロシアとは、まともに話し合えておるようじゃな。まずは上々と言ったところか。」

これが佐賀藩主・鍋島直正が考えていた「国と国との話し合いの姿」である。

直正が「“無法者”のペリー艦隊を打払え!」と幕府に極論を述べたのは、正しい外交の姿を目指すゆえであった。

(続く)

2020年05月07日

第9話「和親条約」⑨

こんばんは。

前回の続きです。

――長崎でのロシアとの折衝の様子は、逐次、江戸の幕府中枢に伝えられた。

老中・阿部正弘が喜ぶ。

「長崎では“おろしや国”(ロシア)が、素直に談判に応じていると聞く。」

「はい。長崎には、肥前佐賀の台場もございますゆえ。」

伊豆の韮山代官・江川英龍である。

長崎で砲術を学び、佐賀(武雄)とは長く交流してきた。佐賀藩の実力をよく知る人物である。

ここで、いきなり江戸ことばで話し出す幕臣がいた。

「異国船も迂闊(うかつ)な手出しは出来ねぇ…ってもんです!いや、佐賀の“蘭癖”は天晴(あっぱれ)で!…ございますな。」

さすがに老中の手前、言葉遣いは取り繕っている。

――阿部正弘が取り立てた“江戸ことばの男”。名を、勝麟太郎という。

江川英龍から見れば砲術の弟子、佐久間象山の門下生なので“孫弟子”にあたる。

「勝よ…ご老中の御前であるぞ。」

「申し訳ございませぬ。“我が国”の武威を示す、佐賀の心意気に感じ入りまして。」

江川英龍に諭される、勝麟太郎。のちに海軍の創設に猛進する勝海舟である。

「よい、勝よ。儂も同じ心持ちじゃ。長崎には筒井と川路も遣わした。港の守りは佐賀が固めておる、まずは安心であろう。」

老中・阿部、長崎は交渉役2人と佐賀藩に任せるようだ。

そして、阿部正弘は、別の危機に頭を切り替える。

「アメリカの提督“ペルリ”は再び、江戸近くに来るはず。此度は、備えが肝要だ。」

「品川沖の台場、作事は進んでおるか。」

「“三の台場”までは築いておるところにござる。」

答えたのは、江川英龍である。突貫工事で品川に“お台場”を築いている。まだ、第一から第三の台場までしか形にはなっていない。

――“韮山反射炉”の構築は、黒船来航には間に合わなかった。当時、西洋式の鉄製大砲を製造できるのは佐賀藩のみ。

ここで幕府は、西洋式の“青銅砲”もかき集めている。これならば、佐賀だけでなく、沿岸警備を担当する水戸など、一部の有力藩からも調達できる。

「“江戸の御番”(警備隊)だけでは足らぬ、兵も各地から集めよ。」

「ははっ!」

老中・阿部は、あらかじめ諸藩に意見を聞いた。一見、優柔不断に見える行動だったが、この局面では、各大名に情報が共有されていることは強みとなった。

阿部正弘は、最初から“挙国一致”で、黒船来航を乗り切ろうと考えていたのである。

――品川沖“お台場”の工事が進む。江戸湾の警備を担当するのは、幕府が信頼を置く“譜代大名”。

幕府は、第一台場に川越藩(埼玉)、第二台場に会津藩(福島)、第三台場に忍藩(埼玉)を配置した。

「おそらく提督“ペルリ”は、此度も脅しをかけて来るであろうな…」

重要拠点には、佐賀藩製の鉄製大砲が備えられる。強い火薬が使用でき、遠距離の砲撃が可能な切り札である。

――さて、老中・阿部正弘に「“無法な”異国船ならば打払え!」と言い切った、鍋島直正は長崎にいた。

今まで経験のない千人規模での、真冬の年越し警備。

佐賀藩士たちは、ロシア船の動き、交戦国からの襲撃など不足の事態に備えて、台場の守備を続ける。

「う~寒かごた~。」

「本日は、台場のご見分(視察)があると聞く。しゃんとせんば!」

――砲台を守備する藩士たちにも、佐賀藩の上役が見分に来ることは、伝わっていた。しかし…

「と…殿!まさか、かような所まで!」

最前線の砲台に足を運んできたのは、藩の重役どころではなく、肥前35万7千石の殿様である。鍋島直正が長崎の離島に姿を見せた。

「お主らにも寒い中、苦労をかけるな…」

「いえ、めっそうもない!」

「もったいなきお言葉!少しも寒くはございません!」

直正は、藩士たちのと“痩せ我慢”を感じながら、言葉を発した。

「左様であるか、体を厭えよ。」

――守備隊の佐賀藩士たちは、殿の来訪で一気に高揚し、一時的に寒さを忘れた。

直正の計らいで、守備隊にも新年らしく酒などが振る舞われた。砲台を守る藩士たち、久々に賑やかになっていた。

「酔いつぶれぬよう、分をわきまえて頂戴いたします!」

「儂は下戸やけん。この餅がありがたか。茶も温か…生き返った心地じゃ。」

殿・直正の陣中見舞いは、藩士たちに「殿が見守ってくれている!」という気持ちを与えたのである。

(続く)

前回の続きです。

――長崎でのロシアとの折衝の様子は、逐次、江戸の幕府中枢に伝えられた。

老中・阿部正弘が喜ぶ。

「長崎では“おろしや国”(ロシア)が、素直に談判に応じていると聞く。」

「はい。長崎には、肥前佐賀の台場もございますゆえ。」

伊豆の韮山代官・江川英龍である。

長崎で砲術を学び、佐賀(武雄)とは長く交流してきた。佐賀藩の実力をよく知る人物である。

ここで、いきなり江戸ことばで話し出す幕臣がいた。

「異国船も迂闊(うかつ)な手出しは出来ねぇ…ってもんです!いや、佐賀の“蘭癖”は天晴(あっぱれ)で!…ございますな。」

さすがに老中の手前、言葉遣いは取り繕っている。

――阿部正弘が取り立てた“江戸ことばの男”。名を、勝麟太郎という。

江川英龍から見れば砲術の弟子、佐久間象山の門下生なので“孫弟子”にあたる。

「勝よ…ご老中の御前であるぞ。」

「申し訳ございませぬ。“我が国”の武威を示す、佐賀の心意気に感じ入りまして。」

江川英龍に諭される、勝麟太郎。のちに海軍の創設に猛進する勝海舟である。

「よい、勝よ。儂も同じ心持ちじゃ。長崎には筒井と川路も遣わした。港の守りは佐賀が固めておる、まずは安心であろう。」

老中・阿部、長崎は交渉役2人と佐賀藩に任せるようだ。

そして、阿部正弘は、別の危機に頭を切り替える。

「アメリカの提督“ペルリ”は再び、江戸近くに来るはず。此度は、備えが肝要だ。」

「品川沖の台場、作事は進んでおるか。」

「“三の台場”までは築いておるところにござる。」

答えたのは、江川英龍である。突貫工事で品川に“お台場”を築いている。まだ、第一から第三の台場までしか形にはなっていない。

――“韮山反射炉”の構築は、黒船来航には間に合わなかった。当時、西洋式の鉄製大砲を製造できるのは佐賀藩のみ。

ここで幕府は、西洋式の“青銅砲”もかき集めている。これならば、佐賀だけでなく、沿岸警備を担当する水戸など、一部の有力藩からも調達できる。

「“江戸の御番”(警備隊)だけでは足らぬ、兵も各地から集めよ。」

「ははっ!」

老中・阿部は、あらかじめ諸藩に意見を聞いた。一見、優柔不断に見える行動だったが、この局面では、各大名に情報が共有されていることは強みとなった。

阿部正弘は、最初から“挙国一致”で、黒船来航を乗り切ろうと考えていたのである。

――品川沖“お台場”の工事が進む。江戸湾の警備を担当するのは、幕府が信頼を置く“譜代大名”。

幕府は、第一台場に川越藩(埼玉)、第二台場に会津藩(福島)、第三台場に忍藩(埼玉)を配置した。

「おそらく提督“ペルリ”は、此度も脅しをかけて来るであろうな…」

重要拠点には、佐賀藩製の鉄製大砲が備えられる。強い火薬が使用でき、遠距離の砲撃が可能な切り札である。

――さて、老中・阿部正弘に「“無法な”異国船ならば打払え!」と言い切った、鍋島直正は長崎にいた。

今まで経験のない千人規模での、真冬の年越し警備。

佐賀藩士たちは、ロシア船の動き、交戦国からの襲撃など不足の事態に備えて、台場の守備を続ける。

「う~寒かごた~。」

「本日は、台場のご見分(視察)があると聞く。しゃんとせんば!」

――砲台を守備する藩士たちにも、佐賀藩の上役が見分に来ることは、伝わっていた。しかし…

「と…殿!まさか、かような所まで!」

最前線の砲台に足を運んできたのは、藩の重役どころではなく、肥前35万7千石の殿様である。鍋島直正が長崎の離島に姿を見せた。

「お主らにも寒い中、苦労をかけるな…」

「いえ、めっそうもない!」

「もったいなきお言葉!少しも寒くはございません!」

直正は、藩士たちのと“痩せ我慢”を感じながら、言葉を発した。

「左様であるか、体を厭えよ。」

――守備隊の佐賀藩士たちは、殿の来訪で一気に高揚し、一時的に寒さを忘れた。

直正の計らいで、守備隊にも新年らしく酒などが振る舞われた。砲台を守る藩士たち、久々に賑やかになっていた。

「酔いつぶれぬよう、分をわきまえて頂戴いたします!」

「儂は下戸やけん。この餅がありがたか。茶も温か…生き返った心地じゃ。」

殿・直正の陣中見舞いは、藩士たちに「殿が見守ってくれている!」という気持ちを与えたのである。

(続く)

2020年05月08日

第9話「和親条約」⑩

こんばんは。第9話のラストです。おそらく一般的なイメージとは違う描き方を試みます。かなり長文ですが、ご容赦のほどを。

長崎にはロシア船が来航し、佐賀藩が年越しで警備を続けました。

幕府は、長崎の交渉の動向を見守る一方、アメリカのペリーの再訪に備え、大急ぎで江戸の警備体制を整えています。

――1854年、正月。ロシアとの交渉は大詰めとなった。

通商開始や国境画定といった“重い”案件のロシアとの交渉。

交渉役・川路はプチャーチンとの信頼関係を築きながらも、隙の無い態度を続ける。そして、双方の言葉が通じず、オランダ語を介して進めた日露交渉の決着はこうなった。

「プチャーチン提督。我が国が他国と通商を始めた場合は、貴国ロシアに同等の待遇を与えることは、お約束しよう。」

「川路さん、あなたはしぶとい男だ。しかし、次の交渉も貴方にお願いしたい。」

――香港(ホンコン)。ロシアと日本が接近したと感じて、焦っている男がいた。

「とにかく蒸気船を集めろ!もっと早く、もっと多くだ!」

周囲に圧をかけるアメリカ・東インド艦隊長官。ペリー提督である。

「おいおい、“熊おやじ”荒れてるぜぇ。」

「もう、日本に出航するんだってよ!」

――前年、浦賀では「1年後にまた来る!」と宣言したペリーだが、もう居てもたってもいられない。

「古くさい“帆船”なんぞに頼るロシアに後れを取ってたまるか!」

当時の蒸気船は、そこまで高性能ではない。同サイズの帆船に比べ、兵員と物資の輸送能力も劣る。また、大型の艦船同士の戦いでは、外輪部が防御と攻撃の弱点になる。

但し、気象条件にとらわれない小回りが利き、威圧感は抜群である。

――そして長崎からプチャーチンが去って、1週間もしないうちにペリーが浦賀に来航する。

「何だと…まだ、半年しか経っておらぬぞ!」

老中・阿部正弘、これには慌てる。何せ“お台場”もまだ完成していない。

「伊勢守(阿部)よ。何を恐れておる!我が国はロシアとも渡りあえたではないか!」

海防参与となっていた、攘夷派・徳川斉昭が檄を飛ばす。

幕府や有力大名にも、長崎でのロシアとの外交交渉の件は伝わっている。

古豪ロシアとの間で「互いの国法を重んじ、国同士として向き合った」ことは幕府にとって自信となっていた。

――もはや開国派も攘夷派もない。“挙国一致”で立ち向かうのみ。老中・阿部正弘は腹をくくった。

「此度…交渉役は、林大学頭を任ず。」

阿部正弘が指名したのは、林復斎。官職名は大学頭(だいがくのかみ)である。

通訳にはジョン万次郎など、日本語と英語の双方を使える人材もいるが、アメリカの影響を受け過ぎているため疑惑を持たれてしまう。

そして、今回も長崎での対ロシア交渉と同じく、中国語(漢文)やオランダ語を介して交渉を行うこととなった。

林は漢籍に通じる学者で、論理的な人物。

実は、林を交渉役に選んだことが、老中・阿部の覚悟を物語っている。

――交渉場所は江戸に近いが、一般人を遠ざけるには適した寒村が選ばれた。“横浜”という村である。

ボン!ボン!

7隻のペリー艦隊から、威圧感たっぷりの祝砲が放たれる。蒸気船を含む大艦隊から轟音が響き続ける。

「さて、わがアメリカは“人命の尊重”を要求する。難破船の救助と薪水・食料の補給のため、港を開いてほしい!」

ペリーは威嚇を充分に行ったうえで、正論を話し始める。

「よかろう。“日本”には慈悲の心がある。“今まで通り”人助けをしよう。」

林大学頭、まったく威圧が効いていない様子だ。正論をそのまま受けて、返してきた。

――このように熾烈な折衝が始まった。

ペリーは、次の議題を切り出す。

「そして、通商だ。」

「はて、“人命尊重”が申出の趣旨ではなかったか。通商とは何の関わりがあるのだ!?」

林大学頭が、目的違いを指摘する。ペリーが意表を突かれた。

「開く港は、5か所は要るぞ!」

「そのように大事なことは、最初から“国書”に記すべきではなかったのか!?」

ペリーは唐突な提案をしたが、林に弾き返される。

――実は“通商の開始”を除けば、ペリーの開国要求は当時の日本にも受け入れやすい。

「長崎だけでは困るのだな。では下田(静岡)・函館(北海道)の2港を開こう。」

林大学頭、最低限の要求を許容した。

清国市場への中継地点である、伊豆の下田。

捕鯨船の補給基地になる、蝦夷地の函館。

これで開国には応じたことになる。たしかに“鎖国”は崩れたが、おそらくは列強各国で一番“軽い”要求を基準としたのである。

――意外や、幕府はペリーの弱点について、ある程度知っていたようだ。

たしかに7隻の大艦隊は脅威だが、広い太平洋を超えて物資の輸送は困難。補給ルートが脆弱なことは、ペリーの要求そのものが示していた。

そして、老中・阿部正弘が沿岸警備に動員した兵員は、60藩とも、47万人とも言われる。

江戸湾沿岸は、集結する侍と野次馬の庶民で大騒ぎとなっていた。

「どうなってるんだ!お侍ばかりじゃねぇか!」

「黒船を見に行こうぜ!」

――老中・阿部は、全力を尽くしたうえで「ペリーが戦うことは無い」と判断していた。

「いいだろう。この内容で調印しよう。」

ペリーは通商の要求を取り下げた。すでにペリーに国書を渡した大統領フィルモアも、政権交代によりその座を明け渡しており、政治的な後押しも弱い。

「いや、一列に並べるのではなく、双方が署名した用紙を交換すべし。」

林大学頭は、条約の署名方式にまで日本側のルールを押し付けた。

――その頃、既に佐賀藩は次のステージに進んでいた。

佐賀城本丸。請役・鍋島安房が何やら“大層な箱”を持ってきている。

「そろそろ、殿が来られる頃か…」

「安房よ!話したき事がある!」

予想どおり、長崎から戻ったばかりの鍋島直正が現れる。

「殿。お待ちしておりました。」

安房は、大層な箱を正面に持ち替えた。

「実はな、安房よ!洋式船を…いずれは蒸気船も買わねばならぬ!」

また「資金が要るのだ!」という、直正のいつもの相談である。

――ロシアとの交渉時、佐賀藩の砲台は長崎の警備だけでなく、日本の“誇り”も守る役割を果たした。

しかし、重要港湾を守るだけの砲台では、今後の危機に備えることはできない。必要なのは「どこから攻められても、防げる力」だった。

鍋島安房、ここで“大層な箱”を開く。

「これで、いかがでございましょう。」

「おおっ!“白蝋”ではないか。」

直正は、ハゼの木から作られた見事な品質の“蝋燭(ろうそく)”に見入った。

のちに西洋式軍艦を購入するときに、この“白蝋”は現金代わりとして通用した。開国の新時代が開き、佐賀藩は海に向かっていくのである。

(第10話「蒸気機関」に続く)

長崎にはロシア船が来航し、佐賀藩が年越しで警備を続けました。

幕府は、長崎の交渉の動向を見守る一方、アメリカのペリーの再訪に備え、大急ぎで江戸の警備体制を整えています。

――1854年、正月。ロシアとの交渉は大詰めとなった。

通商開始や国境画定といった“重い”案件のロシアとの交渉。

交渉役・川路はプチャーチンとの信頼関係を築きながらも、隙の無い態度を続ける。そして、双方の言葉が通じず、オランダ語を介して進めた日露交渉の決着はこうなった。

「プチャーチン提督。我が国が他国と通商を始めた場合は、貴国ロシアに同等の待遇を与えることは、お約束しよう。」

「川路さん、あなたはしぶとい男だ。しかし、次の交渉も貴方にお願いしたい。」

――香港(ホンコン)。ロシアと日本が接近したと感じて、焦っている男がいた。

「とにかく蒸気船を集めろ!もっと早く、もっと多くだ!」

周囲に圧をかけるアメリカ・東インド艦隊長官。ペリー提督である。

「おいおい、“熊おやじ”荒れてるぜぇ。」

「もう、日本に出航するんだってよ!」

――前年、浦賀では「1年後にまた来る!」と宣言したペリーだが、もう居てもたってもいられない。

「古くさい“帆船”なんぞに頼るロシアに後れを取ってたまるか!」

当時の蒸気船は、そこまで高性能ではない。同サイズの帆船に比べ、兵員と物資の輸送能力も劣る。また、大型の艦船同士の戦いでは、外輪部が防御と攻撃の弱点になる。

但し、気象条件にとらわれない小回りが利き、威圧感は抜群である。

――そして長崎からプチャーチンが去って、1週間もしないうちにペリーが浦賀に来航する。

「何だと…まだ、半年しか経っておらぬぞ!」

老中・阿部正弘、これには慌てる。何せ“お台場”もまだ完成していない。

「伊勢守(阿部)よ。何を恐れておる!我が国はロシアとも渡りあえたではないか!」

海防参与となっていた、攘夷派・徳川斉昭が檄を飛ばす。

幕府や有力大名にも、長崎でのロシアとの外交交渉の件は伝わっている。

古豪ロシアとの間で「互いの国法を重んじ、国同士として向き合った」ことは幕府にとって自信となっていた。

――もはや開国派も攘夷派もない。“挙国一致”で立ち向かうのみ。老中・阿部正弘は腹をくくった。

「此度…交渉役は、林大学頭を任ず。」

阿部正弘が指名したのは、林復斎。官職名は大学頭(だいがくのかみ)である。

通訳にはジョン万次郎など、日本語と英語の双方を使える人材もいるが、アメリカの影響を受け過ぎているため疑惑を持たれてしまう。

そして、今回も長崎での対ロシア交渉と同じく、中国語(漢文)やオランダ語を介して交渉を行うこととなった。

林は漢籍に通じる学者で、論理的な人物。

実は、林を交渉役に選んだことが、老中・阿部の覚悟を物語っている。

――交渉場所は江戸に近いが、一般人を遠ざけるには適した寒村が選ばれた。“横浜”という村である。

ボン!ボン!

7隻のペリー艦隊から、威圧感たっぷりの祝砲が放たれる。蒸気船を含む大艦隊から轟音が響き続ける。

「さて、わがアメリカは“人命の尊重”を要求する。難破船の救助と薪水・食料の補給のため、港を開いてほしい!」

ペリーは威嚇を充分に行ったうえで、正論を話し始める。

「よかろう。“日本”には慈悲の心がある。“今まで通り”人助けをしよう。」

林大学頭、まったく威圧が効いていない様子だ。正論をそのまま受けて、返してきた。

――このように熾烈な折衝が始まった。

ペリーは、次の議題を切り出す。

「そして、通商だ。」

「はて、“人命尊重”が申出の趣旨ではなかったか。通商とは何の関わりがあるのだ!?」

林大学頭が、目的違いを指摘する。ペリーが意表を突かれた。

「開く港は、5か所は要るぞ!」

「そのように大事なことは、最初から“国書”に記すべきではなかったのか!?」

ペリーは唐突な提案をしたが、林に弾き返される。

――実は“通商の開始”を除けば、ペリーの開国要求は当時の日本にも受け入れやすい。

「長崎だけでは困るのだな。では下田(静岡)・函館(北海道)の2港を開こう。」

林大学頭、最低限の要求を許容した。

清国市場への中継地点である、伊豆の下田。

捕鯨船の補給基地になる、蝦夷地の函館。

これで開国には応じたことになる。たしかに“鎖国”は崩れたが、おそらくは列強各国で一番“軽い”要求を基準としたのである。

――意外や、幕府はペリーの弱点について、ある程度知っていたようだ。

たしかに7隻の大艦隊は脅威だが、広い太平洋を超えて物資の輸送は困難。補給ルートが脆弱なことは、ペリーの要求そのものが示していた。

そして、老中・阿部正弘が沿岸警備に動員した兵員は、60藩とも、47万人とも言われる。

江戸湾沿岸は、集結する侍と野次馬の庶民で大騒ぎとなっていた。

「どうなってるんだ!お侍ばかりじゃねぇか!」

「黒船を見に行こうぜ!」

――老中・阿部は、全力を尽くしたうえで「ペリーが戦うことは無い」と判断していた。

「いいだろう。この内容で調印しよう。」

ペリーは通商の要求を取り下げた。すでにペリーに国書を渡した大統領フィルモアも、政権交代によりその座を明け渡しており、政治的な後押しも弱い。

「いや、一列に並べるのではなく、双方が署名した用紙を交換すべし。」

林大学頭は、条約の署名方式にまで日本側のルールを押し付けた。

――その頃、既に佐賀藩は次のステージに進んでいた。

佐賀城本丸。請役・鍋島安房が何やら“大層な箱”を持ってきている。

「そろそろ、殿が来られる頃か…」

「安房よ!話したき事がある!」

予想どおり、長崎から戻ったばかりの鍋島直正が現れる。

「殿。お待ちしておりました。」

安房は、大層な箱を正面に持ち替えた。

「実はな、安房よ!洋式船を…いずれは蒸気船も買わねばならぬ!」

また「資金が要るのだ!」という、直正のいつもの相談である。

――ロシアとの交渉時、佐賀藩の砲台は長崎の警備だけでなく、日本の“誇り”も守る役割を果たした。

しかし、重要港湾を守るだけの砲台では、今後の危機に備えることはできない。必要なのは「どこから攻められても、防げる力」だった。

鍋島安房、ここで“大層な箱”を開く。

「これで、いかがでございましょう。」

「おおっ!“白蝋”ではないか。」

直正は、ハゼの木から作られた見事な品質の“蝋燭(ろうそく)”に見入った。

のちに西洋式軍艦を購入するときに、この“白蝋”は現金代わりとして通用した。開国の新時代が開き、佐賀藩は海に向かっていくのである。

(第10話「蒸気機関」に続く)