2023年04月01日

第19話「閑叟上洛」⑤(ある忍者の“人事異動”)

こんばんは。

文久二年(1862年)晩夏の佐賀城下。藩主側近の筆頭格・鍋島夏雲に呼び出されたのは、“嬉野の忍者”・古賀。いつものように猫を連れています。

この頃、京の都を中心に存在感を強める尊王攘夷の志士。朝廷に働きかけ、すぐに異国を打ち払うよう、幕府に圧力をかけていました。

西洋列強の技術力に追いつこうと奮闘する佐賀藩にとって、この志士たちの考え方は短慮と見えるのですが、その影響は無視できなくなってきています。

――“祇園太郎”と名乗る、旅姿の男が現れた。

いきなり上方(京・大坂)の言葉で話し始めたことを詫びる、祇園太郎。

佐賀藩の重臣でも年配の鍋島夏雲(市佑)だが、いたわりの言葉を口にした。

「気にせんでよか。ここまでの道中は、大過なかったか。」

この辺りが年の功だけでなく、夏雲に情報が集まる理由なのかもしれない。

〔参照(後半):「主に上峰町民の方を対象にしたつぶやき」〕

「おいは、小城を抜けた者やけん、相変わらず国境はえすか(怖い)です。」

聞けば、この“祇園太郎”は、佐賀の小城支藩からの脱藩者だという。

〔参照:第18話「京都見聞」⑬(ある佐賀の峠にて)〕

――傍らに控え、二者の会話を聞く“嬉野の忍者”。

この祇園太郎だが、どうやら“忍び”では無さそうである。脱藩者の身の上で、よく佐賀に帰って来られたものだ。

夏雲が、言葉を続ける。

「時に“危ない橋”もあったであろうな。昨今の京の様子は、どうね。」

祇園太郎は尊王攘夷派とよく関わっている。鍋島夏雲も京の都で力を持ってきた各地からの志士たちの動きが気になる様子だ。

「江藤さんがあれこれ調べ回っとるけん、そちらが詳しかと思います。」

傍で話を聞く、嬉野の忍者・古賀。鍋島夏雲と“祇園太郎”の話に出てきた、江藤新平という青年を想い出した。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」②(海を望む丘、再び)〕

「才のある男だと思ったが、どうやら佐賀を抜け、京でも頑張っておるらしい」と考えると、少し感慨もある。

――重臣・鍋島夏雲と、脱藩者・祇園太郎との問答は続く。

「まずは、概ねの話でよい。」

「京で勤王を志す者たちの間では…」

「ほうほう。」

「佐賀は、腹の底で何ば考えおるかわからぬ、と。」

「…。」

夏雲は黙って聞いていた。

「朝廷にも徳川にも良い顔をして、世間を欺(あざむ)きおる、と。」

「うむうむ。」

佐賀藩は朝廷も重んじるが、幕府にも協力的なので、勤王を唱える者には、そこが気に入らないのだろう。

「佐賀はどちらの味方かわからんゆえ、全く信用ならん、と言いよります。」

――温厚な中にも、ふと鋭さが見える鍋島夏雲。

無言で祇園太郎の報告を聞いており、すました表情をしているが、佐賀藩が「世間を欺いている」とまで言われると釈然としない。

「わしら佐賀は、日和見(ひよりみ)…と言われておるか。」

たしかに長崎警備の役回りを持つ佐賀藩は、どこより欧米各国からの見え方を気にするところがある。

いまや欧米の列強国が通商などで入り込むなか、国内で内紛が起きれば危ういというのが、佐賀藩の立場であり、それが行動の慎重さにつながっている。

出来うる限り、朝廷と幕府の関係悪化は避けたい思惑もあるのだが、これが尊王攘夷派には「どっち付かず」と取られるようだ。

――ひと通りの報告を終えると、祇園太郎は退出した。

この“小城の密偵”のような男は、佐賀城下でも所用があるらしく、そそくさと去っていった。忙しいことに長崎に行った後に、京都に戻る予定もあるという。

「先ほどまでの話で、察しはついておるだろうか。」

ここで鍋島夏雲は、聞き役に徹していた“嬉野の忍者”に用件を伝え始めた。

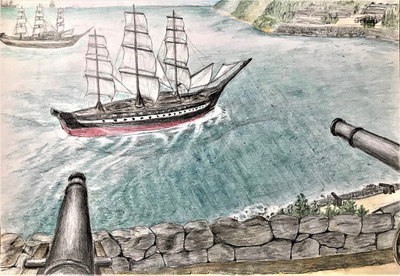

「長崎も港を開いたゆえ、異国船は表から調べることもできよう。」

――夏雲の語りたいことはわかる。これも時代の流れだ。

この年に佐賀藩は、欧州や清国の上海にも調査団の人員を送った。

もはや通訳や商人からも情報は得られる。隠れて異国船に近づく危険な調査をあえて選択する必要も無さそうだ。

「これからは、長崎に来ておる浪士たちの動きを探ってほしい。」

夏雲の言うことには、密かに調べたいのは、長州(山口)や土佐(高知)など、各地の雄藩を動かしつつある、尊王攘夷派の実情だという。

「おい(私)も歳ば取りましたけん、あん男でよかじゃなかですか。」

「祇園太郎か。あれは良い調べをするが、考えが長州の者と近すぎる。」

佐賀藩にも情報をもたらすが、勤王の志で脱藩をしたという祇園太郎に全幅の信頼を置くわけにはいかないようだ。夏雲は、こう続けた。

「それに、お主は長崎での探索ならば、手慣れたものじゃなかね。」

たしかに開港後の長崎を見ると、西国の雄藩と欧米の商人の接触も増えつつある。今までの仕事の延長線上とも言えるが、古賀はあまり気乗りがしない。

――いわば“配置転換”の通告を受けた、嬉野の忍者・古賀。

祇園太郎の退出から、しばし後に鍋島夏雲の役宅を後にした。いつになく足取りの重い嬉野の忍者である。

異国船を調べる任務を始めた頃から、すっかり歳月も流れた。

「おいの気張ってきた仕事も、いまや時代遅れのやり方とね…」

そこに傍らの雉(きじ)猫が何かを伝える様子で、ニャーンと、ひと鳴きする。

「“おいも、まだ頑張るけん。もう、ひと踏ん張りせんね…”か。よかたい。」

気を取り直したか早足に歩き始めるや、古賀も猫もすっかり姿を消していた。

(続く)

文久二年(1862年)晩夏の佐賀城下。藩主側近の筆頭格・鍋島夏雲に呼び出されたのは、“嬉野の忍者”・古賀。いつものように猫を連れています。

この頃、京の都を中心に存在感を強める尊王攘夷の志士。朝廷に働きかけ、すぐに異国を打ち払うよう、幕府に圧力をかけていました。

西洋列強の技術力に追いつこうと奮闘する佐賀藩にとって、この志士たちの考え方は短慮と見えるのですが、その影響は無視できなくなってきています。

――“祇園太郎”と名乗る、旅姿の男が現れた。

いきなり上方(京・大坂)の言葉で話し始めたことを詫びる、祇園太郎。

佐賀藩の重臣でも年配の鍋島夏雲(市佑)だが、いたわりの言葉を口にした。

「気にせんでよか。ここまでの道中は、大過なかったか。」

この辺りが年の功だけでなく、夏雲に情報が集まる理由なのかもしれない。

〔参照(後半):

「おいは、小城を抜けた者やけん、相変わらず国境はえすか(怖い)です。」

聞けば、この“祇園太郎”は、佐賀の小城支藩からの脱藩者だという。

〔参照:

――傍らに控え、二者の会話を聞く“嬉野の忍者”。

この祇園太郎だが、どうやら“忍び”では無さそうである。脱藩者の身の上で、よく佐賀に帰って来られたものだ。

夏雲が、言葉を続ける。

「時に“危ない橋”もあったであろうな。昨今の京の様子は、どうね。」

祇園太郎は尊王攘夷派とよく関わっている。鍋島夏雲も京の都で力を持ってきた各地からの志士たちの動きが気になる様子だ。

「江藤さんがあれこれ調べ回っとるけん、そちらが詳しかと思います。」

傍で話を聞く、嬉野の忍者・古賀。鍋島夏雲と“祇園太郎”の話に出てきた、江藤新平という青年を想い出した。

〔参照:

「才のある男だと思ったが、どうやら佐賀を抜け、京でも頑張っておるらしい」と考えると、少し感慨もある。

――重臣・鍋島夏雲と、脱藩者・祇園太郎との問答は続く。

「まずは、概ねの話でよい。」

「京で勤王を志す者たちの間では…」

「ほうほう。」

「佐賀は、腹の底で何ば考えおるかわからぬ、と。」

「…。」

夏雲は黙って聞いていた。

「朝廷にも徳川にも良い顔をして、世間を欺(あざむ)きおる、と。」

「うむうむ。」

佐賀藩は朝廷も重んじるが、幕府にも協力的なので、勤王を唱える者には、そこが気に入らないのだろう。

「佐賀はどちらの味方かわからんゆえ、全く信用ならん、と言いよります。」

――温厚な中にも、ふと鋭さが見える鍋島夏雲。

無言で祇園太郎の報告を聞いており、すました表情をしているが、佐賀藩が「世間を欺いている」とまで言われると釈然としない。

「わしら佐賀は、日和見(ひよりみ)…と言われておるか。」

たしかに長崎警備の役回りを持つ佐賀藩は、どこより欧米各国からの見え方を気にするところがある。

いまや欧米の列強国が通商などで入り込むなか、国内で内紛が起きれば危ういというのが、佐賀藩の立場であり、それが行動の慎重さにつながっている。

出来うる限り、朝廷と幕府の関係悪化は避けたい思惑もあるのだが、これが尊王攘夷派には「どっち付かず」と取られるようだ。

――ひと通りの報告を終えると、祇園太郎は退出した。

この“小城の密偵”のような男は、佐賀城下でも所用があるらしく、そそくさと去っていった。忙しいことに長崎に行った後に、京都に戻る予定もあるという。

「先ほどまでの話で、察しはついておるだろうか。」

ここで鍋島夏雲は、聞き役に徹していた“嬉野の忍者”に用件を伝え始めた。

「長崎も港を開いたゆえ、異国船は表から調べることもできよう。」

――夏雲の語りたいことはわかる。これも時代の流れだ。

この年に佐賀藩は、欧州や清国の上海にも調査団の人員を送った。

もはや通訳や商人からも情報は得られる。隠れて異国船に近づく危険な調査をあえて選択する必要も無さそうだ。

「これからは、長崎に来ておる浪士たちの動きを探ってほしい。」

夏雲の言うことには、密かに調べたいのは、長州(山口)や土佐(高知)など、各地の雄藩を動かしつつある、尊王攘夷派の実情だという。

「おい(私)も歳ば取りましたけん、あん男でよかじゃなかですか。」

「祇園太郎か。あれは良い調べをするが、考えが長州の者と近すぎる。」

佐賀藩にも情報をもたらすが、勤王の志で脱藩をしたという祇園太郎に全幅の信頼を置くわけにはいかないようだ。夏雲は、こう続けた。

「それに、お主は長崎での探索ならば、手慣れたものじゃなかね。」

たしかに開港後の長崎を見ると、西国の雄藩と欧米の商人の接触も増えつつある。今までの仕事の延長線上とも言えるが、古賀はあまり気乗りがしない。

――いわば“配置転換”の通告を受けた、嬉野の忍者・古賀。

祇園太郎の退出から、しばし後に鍋島夏雲の役宅を後にした。いつになく足取りの重い嬉野の忍者である。

異国船を調べる任務を始めた頃から、すっかり歳月も流れた。

「おいの気張ってきた仕事も、いまや時代遅れのやり方とね…」

そこに傍らの雉(きじ)猫が何かを伝える様子で、ニャーンと、ひと鳴きする。

「“おいも、まだ頑張るけん。もう、ひと踏ん張りせんね…”か。よかたい。」

気を取り直したか早足に歩き始めるや、古賀も猫もすっかり姿を消していた。

(続く)

Posted by SR at 22:15 | Comments(0) | 第19話「閑叟上洛」

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。