2021年07月31日

「暑中の剣」

こんにちは。

ふと気づけば「暑中お見舞い申し上げます」と、ご挨拶すべき時期。熱戦が続くオリンピックですが、流れる情報量が多過ぎて、追いつかないところもあります。

昨夜、ひと息ついた時に“ある競技”で活躍する“剣士の一団”が私の目に飛び込んできました。

…というわけで、本日は“本編”を小休止し、競技の趣旨から、かなり飛躍のある内容に空想を飛ばす、私の「オリンピック噺(ばなし)」です。

――暑い…、そして忙しい。

しかも、全国的に新型コロナの感染まで拡大してきた。オリンピックが盛り上がる一方で、感染症への不安があり、バランスが取れていない。

…いろいろと葛藤のある夏。また佐賀への“帰藩”は遠くなりそうだ。

なぜ、そんなタイミングで“第2部”を続けるのか。それはきっと「佐賀藩士(?)を名乗る者ならば、何かを頑張らねばならぬ…」という想いからだ。

――テレビを付ければ、オリンピック。

まさに「人並み外れた努力と才能をもって、己の目指すところで頑張る人たち」の集う場と言えるだろう。

一方で、多種多様な競技が放送されると、見慣れない風景も多い。カシャカシャと金属の触れ合う音色。ピッ…という電子音とともに点灯する鮮やかな蛍光色。

――「おぉ、西洋の剣術か!」

なんとなく幕末風に語ったが、競技の名は“フェンシング”である。昨夜は「エペ」という種目で、日本人選手たちの活躍が報じられていた。

軽いフットワークで前後に動き、相手の隙をつくって、すかさず刺突する展開が見える。フェンシングの中でも自由度が高く、全身が有効面となる種目らしい。

ピッ…、ピッ…と小気味よく点数が重なっていく様は、ゲームでも見るかのよう。

――よく見ると、団体戦である様子。

ルールは調べていないが一定の時間で、次の選手に交代する仕組みのようだ。わずかな時間で見ても、攻守のスタイルに選手の個性を感じる。

…競技を見ながら、私は本編・第2部で描いている“剣士の一団”を想った。

「桜田門外の変」の直後、江戸(現・東京)にいる殿様・鍋島直正公を護衛するために急ぎ派遣された佐賀の剣士たち。

一団には、30人ばかりが居たという。私の粗い調べだと、彼らの個性までは掴むことができない。ただ各人各様に、剣の流儀や得意技もあっただろうと思う。

――江戸時代は比較的、平穏な時期が続いたが…

かなり物騒になっていた幕末期。武士だけではなく、農民や町人も剣の鍛錬に励んだことは「大河ドラマ」でもよく題材となる。

幕府の要人や外国人にも、剣術を用いた襲撃事件が相次いだ。逆に“志士”を取り締まる側も、有無を言わせず斬りかかる時勢だった。

――しかし、そう言った“凶刃”が光る場面に…

武術の鍛錬に励んだ佐賀藩士の姿を見かけることは、ほぼ無いようだ。

「積極的に戦わない佐賀藩」なので、ドラマで表現しづらいのも理解はできる。

「幕末の佐賀は、日和見(ひよりみ)をした」と貶(けな)されたように、否定的な見え方も入ってくるのかもしれない。

――「腕が立つのに、刀を抜かない侍」。

技術を向上し、鍛錬を重ねて強くなれば“争わず”に済む。もっと進めば“周囲を争わせず”に済む。私は幕末期に佐賀藩が求めた“理想”をこう形容したい。

一説には“幕末最強”との評価もある佐賀藩。目指していた理想、挫折、そして救済。そこまでを物語で表現したいのだが、時間も才能も足りそうにない。

「それゆえ、私も努力で補うほかないな…」

激闘のすえ金メダルを獲得し、歓喜に湧く“フェンシング”の日本チーム。肩を抱き合う“剣士たち”の姿を見ながら、私はそんなことを考えていた。

ふと気づけば「暑中お見舞い申し上げます」と、ご挨拶すべき時期。熱戦が続くオリンピックですが、流れる情報量が多過ぎて、追いつかないところもあります。

昨夜、ひと息ついた時に“ある競技”で活躍する“剣士の一団”が私の目に飛び込んできました。

…というわけで、本日は“本編”を小休止し、競技の趣旨から、かなり飛躍のある内容に空想を飛ばす、私の「オリンピック噺(ばなし)」です。

――暑い…、そして忙しい。

しかも、全国的に新型コロナの感染まで拡大してきた。オリンピックが盛り上がる一方で、感染症への不安があり、バランスが取れていない。

…いろいろと葛藤のある夏。また佐賀への“帰藩”は遠くなりそうだ。

なぜ、そんなタイミングで“第2部”を続けるのか。それはきっと「佐賀藩士(?)を名乗る者ならば、何かを頑張らねばならぬ…」という想いからだ。

――テレビを付ければ、オリンピック。

まさに「人並み外れた努力と才能をもって、己の目指すところで頑張る人たち」の集う場と言えるだろう。

一方で、多種多様な競技が放送されると、見慣れない風景も多い。カシャカシャと金属の触れ合う音色。ピッ…という電子音とともに点灯する鮮やかな蛍光色。

――「おぉ、西洋の剣術か!」

なんとなく幕末風に語ったが、競技の名は“フェンシング”である。昨夜は「エペ」という種目で、日本人選手たちの活躍が報じられていた。

軽いフットワークで前後に動き、相手の隙をつくって、すかさず刺突する展開が見える。フェンシングの中でも自由度が高く、全身が有効面となる種目らしい。

ピッ…、ピッ…と小気味よく点数が重なっていく様は、ゲームでも見るかのよう。

――よく見ると、団体戦である様子。

ルールは調べていないが一定の時間で、次の選手に交代する仕組みのようだ。わずかな時間で見ても、攻守のスタイルに選手の個性を感じる。

…競技を見ながら、私は本編・第2部で描いている“剣士の一団”を想った。

「桜田門外の変」の直後、江戸(現・東京)にいる殿様・鍋島直正公を護衛するために急ぎ派遣された佐賀の剣士たち。

一団には、30人ばかりが居たという。私の粗い調べだと、彼らの個性までは掴むことができない。ただ各人各様に、剣の流儀や得意技もあっただろうと思う。

――江戸時代は比較的、平穏な時期が続いたが…

かなり物騒になっていた幕末期。武士だけではなく、農民や町人も剣の鍛錬に励んだことは「大河ドラマ」でもよく題材となる。

幕府の要人や外国人にも、剣術を用いた襲撃事件が相次いだ。逆に“志士”を取り締まる側も、有無を言わせず斬りかかる時勢だった。

――しかし、そう言った“凶刃”が光る場面に…

武術の鍛錬に励んだ佐賀藩士の姿を見かけることは、ほぼ無いようだ。

「積極的に戦わない佐賀藩」なので、ドラマで表現しづらいのも理解はできる。

「幕末の佐賀は、日和見(ひよりみ)をした」と貶(けな)されたように、否定的な見え方も入ってくるのかもしれない。

――「腕が立つのに、刀を抜かない侍」。

技術を向上し、鍛錬を重ねて強くなれば“争わず”に済む。もっと進めば“周囲を争わせず”に済む。私は幕末期に佐賀藩が求めた“理想”をこう形容したい。

一説には“幕末最強”との評価もある佐賀藩。目指していた理想、挫折、そして救済。そこまでを物語で表現したいのだが、時間も才能も足りそうにない。

「それゆえ、私も努力で補うほかないな…」

激闘のすえ金メダルを獲得し、歓喜に湧く“フェンシング”の日本チーム。肩を抱き合う“剣士たち”の姿を見ながら、私はそんなことを考えていた。

2021年07月28日

第16話「攘夷沸騰」④(その船を、取りに行け)

こんばんは。

前回、佐賀城下で親友の大木喬任・江藤新平の2人に見送られて、江戸へと旅立った中野方蔵。街道を進む中で異変を感じ取ります。

とくに“オリンピック”を意識したわけではありませんが、なぜか佐賀藩士たちが“東京”(江戸)に向かう話が次々に展開します。

――1860年(安政七年・万延元年)の春。

途中、京の都にも立ち寄った中野方蔵。大老・井伊直弼が実行した“安政の大獄”の効果なのか、一時、都を席巻した“尊攘派”の勢いには低下が見えた。

パカラッ…パカラッ…

道の向こうから、馬の蹄(ひづめ)の音が聞こえ、砂煙が舞うのが見える。

「急ぎの遣いか…」

早馬は、どこかの大名家の急使であるようだ。

――ようやく、江戸も近づいてきた頃。

「えっさ、ほいさ…」

今度は、風を切って突き進む早飛脚(はや びきゃく)の姿が見える。

「早馬(はやうま)が走ったかと思えば、今度は、大名飛脚か…」

中野方蔵は、慌ただしい街道の風景を見つめていた。

めったに走らぬ武家の者が走り回っている。明らかに様子がおかしい。どこからも「一刻も早く、国元に異変を知らせねば…!」という切迫感が漂うのである。

――要領も、人あたりも良い、中野方蔵。

さっそく宿場や道中での情報収集にかかり、おおよその状況を掴んだ。どうやら幕府の大老・井伊直弼が、水戸の浪士に襲撃されたことは確からしい。

…この騒ぎだと、絶命もしくは再起不能の深手を負っている。

「また、時勢が動いたようだ。江戸に急がねば。」

佐賀では“義祭同盟”の仲間と「幕府は政権を朝廷にお返しすべき」と議論をしている。思いのほか“時流”は早い。江戸で活動するには、好機かもしれない。

――同じ頃。他にも、江戸に向かう佐賀の者がいた。

「彦根(滋賀)への往来が、特に慌ただしかね…」

佐野常民(栄寿)。当時の名を厳密に言えば佐野栄寿左衛門という佐賀藩士。

こちらは殿・鍋島直正から“指令”の手紙を受け取り、江戸に向かっている。

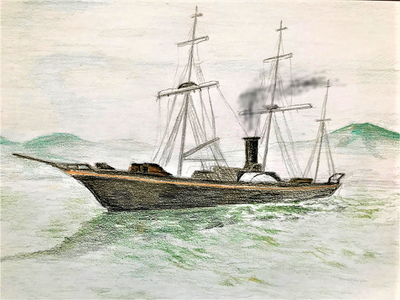

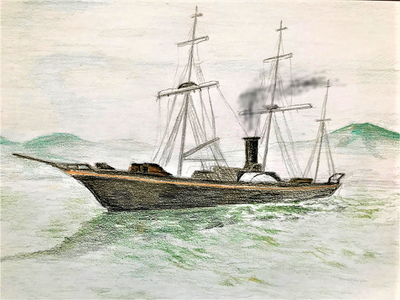

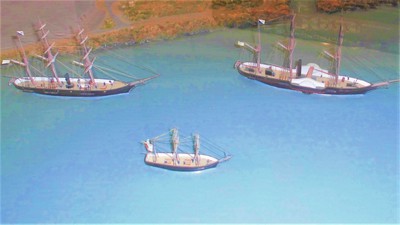

…聞けば佐賀が、幕府から“蒸気船”の運用を任されるという。

長崎の海軍伝習で馴染みの深い、外輪推進式の蒸気船・“観光丸”。

「その船を佐賀藩が預かったので、江戸まで受け取りに参れ」との指示だ。

佐野は以前、この船に殿を乗せて薩摩まで走らせたことがある。もちろん幕府には秘密の航海だった。

〔参照:第14話「遣米使節」⑩(秘密の航海)〕

――先年(1859年)、長崎の海軍伝習所は閉鎖となった。

幕府の伝習生たちは長崎から退去したが、納得のいかない佐賀藩士たち。

「井伊大老が閉鎖を決めたのか!」と不満を口にしながら、オランダ人教官から聞けるだけのことは聞いて、しばらく自力で訓練を続けたのだった。

すっかり海軍士官が養成できた佐賀藩。あとは“三重津”での水夫の育成と、船の修理のための“ドック”や工場の整備に忙しい。

佐賀藩だと蒸気船を運用する人材も揃ううえに、長崎警備の任もある。幕府側にも“大義名分”が立ち、佐賀は“観光丸”を預けるに適切な相手だったのだ。

〔参照:第12話「海軍伝習」⑩-2(負けんばい!・後編)〕

――もし時があれば、いまの京の都も見たかった佐野だったが…

しかし、江戸では“凶事”が起きたという風聞。

「…なんとも不穏な。殿の御身も案じられる。江戸に急がんば。」

京の都は、佐野常民が蘭学の勉強を積み、佐賀藩に呼び寄せた、中村奇輔・石黒寛次・田中久重ら、友人の技術者たちと知り合った場所。

…そんな“青春の都”を懐かしむ暇もなく、佐野も街道を東へと急ぐのだった。

〔参照(前半):第7話「尊王義祭」⑩〕

(続く)

前回、佐賀城下で親友の大木喬任・江藤新平の2人に見送られて、江戸へと旅立った中野方蔵。街道を進む中で異変を感じ取ります。

とくに“オリンピック”を意識したわけではありませんが、なぜか佐賀藩士たちが“東京”(江戸)に向かう話が次々に展開します。

――1860年(安政七年・万延元年)の春。

途中、京の都にも立ち寄った中野方蔵。大老・井伊直弼が実行した“安政の大獄”の効果なのか、一時、都を席巻した“尊攘派”の勢いには低下が見えた。

パカラッ…パカラッ…

道の向こうから、馬の蹄(ひづめ)の音が聞こえ、砂煙が舞うのが見える。

「急ぎの遣いか…」

早馬は、どこかの大名家の急使であるようだ。

――ようやく、江戸も近づいてきた頃。

「えっさ、ほいさ…」

今度は、風を切って突き進む早飛脚(はや びきゃく)の姿が見える。

「早馬(はやうま)が走ったかと思えば、今度は、大名飛脚か…」

中野方蔵は、慌ただしい街道の風景を見つめていた。

めったに走らぬ武家の者が走り回っている。明らかに様子がおかしい。どこからも「一刻も早く、国元に異変を知らせねば…!」という切迫感が漂うのである。

――要領も、人あたりも良い、中野方蔵。

さっそく宿場や道中での情報収集にかかり、おおよその状況を掴んだ。どうやら幕府の大老・井伊直弼が、水戸の浪士に襲撃されたことは確からしい。

…この騒ぎだと、絶命もしくは再起不能の深手を負っている。

「また、時勢が動いたようだ。江戸に急がねば。」

佐賀では“義祭同盟”の仲間と「幕府は政権を朝廷にお返しすべき」と議論をしている。思いのほか“時流”は早い。江戸で活動するには、好機かもしれない。

――同じ頃。他にも、江戸に向かう佐賀の者がいた。

「彦根(滋賀)への往来が、特に慌ただしかね…」

佐野常民(栄寿)。当時の名を厳密に言えば佐野栄寿左衛門という佐賀藩士。

こちらは殿・鍋島直正から“指令”の手紙を受け取り、江戸に向かっている。

…聞けば佐賀が、幕府から“蒸気船”の運用を任されるという。

長崎の海軍伝習で馴染みの深い、外輪推進式の蒸気船・“観光丸”。

「その船を佐賀藩が預かったので、江戸まで受け取りに参れ」との指示だ。

佐野は以前、この船に殿を乗せて薩摩まで走らせたことがある。もちろん幕府には秘密の航海だった。

〔参照:

――先年(1859年)、長崎の海軍伝習所は閉鎖となった。

幕府の伝習生たちは長崎から退去したが、納得のいかない佐賀藩士たち。

「井伊大老が閉鎖を決めたのか!」と不満を口にしながら、オランダ人教官から聞けるだけのことは聞いて、しばらく自力で訓練を続けたのだった。

すっかり海軍士官が養成できた佐賀藩。あとは“三重津”での水夫の育成と、船の修理のための“ドック”や工場の整備に忙しい。

佐賀藩だと蒸気船を運用する人材も揃ううえに、長崎警備の任もある。幕府側にも“大義名分”が立ち、佐賀は“観光丸”を預けるに適切な相手だったのだ。

〔参照:

――もし時があれば、いまの京の都も見たかった佐野だったが…

しかし、江戸では“凶事”が起きたという風聞。

「…なんとも不穏な。殿の御身も案じられる。江戸に急がんば。」

京の都は、佐野常民が蘭学の勉強を積み、佐賀藩に呼び寄せた、中村奇輔・石黒寛次・田中久重ら、友人の技術者たちと知り合った場所。

…そんな“青春の都”を懐かしむ暇もなく、佐野も街道を東へと急ぐのだった。

〔参照(前半):

(続く)

2021年07月25日

第16話「攘夷沸騰」③(旅立つ友へ)

こんばんは。

少し時を遡り、1860年(安政七年)初春。大老・井伊直弼がまだ存命であり、殿・鍋島直正が天草(熊本)に佐賀の海軍基地を置く相談をしていた時期。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑭(“赤鬼”が背負うもの)〕

そして幕府の遣米使節が、海の向こうアメリカに向かって、太平洋を渡っていた頃の話。ほんのわずかな時で「桜田門外の変」が起きて、情勢は一変します。

〔参照:第14話「遣米使節」⑮(水平線の向こうに)〕

佐賀城下では江戸に旅立とうとする、ある若者と、その門出を見送る親友二人の姿がありました。

――見た感じ、不揃いな三人。

旅立つ一人は身ぎれいであり、清々しい表情をしている。見送る親友二人は、普段着の装い…そのうち一方は、そもそも身なりに気を遣う様子が無い。

「では、大木兄さん。江戸でお会いしましょう。」

「中野…随分とよそよそしい言い方をするのだな。」

「いえ、江戸で“田舎者”と侮られてはいけません。まずは言葉づかいから。」

旅支度の青年は、中野方蔵だ。フッと笑みをたたえて軽口をたたく。大木喬任・江藤新平の親友である。

――藩の上役にも受けが良い、中野方蔵。

有力な藩校の教師・草場佩川にも推薦を得るため、熱心に指導を受けた。

そして、中野は藩の上層部が感心するほど学校の統制にも力を発揮した。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑤(仮面の優等生)〕

もはや思惑どおりに、江戸への留学を勝ち取ったのだ。中野の要領の良さは、鮮やかなものだった。

――ここで大木が口を開く。

実は、大木も藩校から江戸に派遣される予定が決まっている。

「まったく…お前は何というか、上手くやるようだな。」

大木も漢学の教養など賢さは知られるが、事情は中野ほどスマートではない。

「どこに配するかが難しい…まずは江戸へ送って、勉強を続けさせるか」という“厄介払い”の印象もある。

――未だ言葉を発しないのが、江藤。

貿易部門(代品方)に務める江藤だが、友二人とは身分の差もある。藩からの期待は勤め先に表れるが、中野や大木のように、江戸へ出ることは難しそうだ。

「江藤くん。貴君もいずれ、京や江戸へと赴くこととなるはず。」

言葉にはしないが“身分の差”が悔しいという想いもあるだろう、中野は江藤の気持ちを察して声をかけた。

「…無論だ。いずれ私も、中野に続こう。」

江藤は旅立つ友に、はっきりとした目線と言葉を返した。

――中野は親友二人の言葉を聞き、満足そうに頷(うなず)いた。

上役受けが良い行動と、内に秘めた“尊王の想い”。「過激な事は、偉い人たちに届くところでは言わない」という頭の回転の速さもあった。

「よし、江藤くんが揃えば、我ら三人で“国事”を動かしましょう。」

熱く語る、中野。師匠・枝吉神陽の影響を強く受けており、すでに「幕府から朝廷に政権を返すべきだ。順を追って行動していく」と気持ちを固めている。

「承知。いつも通りの中野だな。」

「心得た。きっと私も続く。」

旅立つ中野の決意表明に、大木・江藤が応える。

「では、大木兄さん。江藤くん!一足、お先に行って参ります。」

――まだまだ、若き三人の日々。

長崎街道を東へと発つ、友の背中。それを見送る大木と江藤の二人。

「中野…、行ってしまったか。」

軽く腕組みをして、大木がつぶやく。

「大木さんは、すぐに後が追える…」

「江藤なら近いうちに、好機が来るさ。」

――“いつもの三人”から、先んじて旅立った、最年少の中野方蔵。

国際港・長崎で見聞を広め、技術を得るなら、貿易の職務に関わり、蘭学の才もある江藤ならば望みがある。

しかし“時勢”は動いている。政局に関わる情報を得るためには藩に重用され、京や江戸に出ることが必要だ。身分の差もあって、その道筋は見えそうにない。

江藤は時おり、小城の道場に通っては、鋭く剣を振るう。その燻(くすぶ)る想いには、焦りの気持ちがにじんでいた。

(続く)

少し時を遡り、1860年(安政七年)初春。大老・井伊直弼がまだ存命であり、殿・鍋島直正が天草(熊本)に佐賀の海軍基地を置く相談をしていた時期。

〔参照(後半):

そして幕府の遣米使節が、海の向こうアメリカに向かって、太平洋を渡っていた頃の話。ほんのわずかな時で「桜田門外の変」が起きて、情勢は一変します。

〔参照:

佐賀城下では江戸に旅立とうとする、ある若者と、その門出を見送る親友二人の姿がありました。

――見た感じ、不揃いな三人。

旅立つ一人は身ぎれいであり、清々しい表情をしている。見送る親友二人は、普段着の装い…そのうち一方は、そもそも身なりに気を遣う様子が無い。

「では、大木兄さん。江戸でお会いしましょう。」

「中野…随分とよそよそしい言い方をするのだな。」

「いえ、江戸で“田舎者”と侮られてはいけません。まずは言葉づかいから。」

旅支度の青年は、中野方蔵だ。フッと笑みをたたえて軽口をたたく。大木喬任・江藤新平の親友である。

――藩の上役にも受けが良い、中野方蔵。

有力な藩校の教師・草場佩川にも推薦を得るため、熱心に指導を受けた。

そして、中野は藩の上層部が感心するほど学校の統制にも力を発揮した。

〔参照:

もはや思惑どおりに、江戸への留学を勝ち取ったのだ。中野の要領の良さは、鮮やかなものだった。

――ここで大木が口を開く。

実は、大木も藩校から江戸に派遣される予定が決まっている。

「まったく…お前は何というか、上手くやるようだな。」

大木も漢学の教養など賢さは知られるが、事情は中野ほどスマートではない。

「どこに配するかが難しい…まずは江戸へ送って、勉強を続けさせるか」という“厄介払い”の印象もある。

――未だ言葉を発しないのが、江藤。

貿易部門(代品方)に務める江藤だが、友二人とは身分の差もある。藩からの期待は勤め先に表れるが、中野や大木のように、江戸へ出ることは難しそうだ。

「江藤くん。貴君もいずれ、京や江戸へと赴くこととなるはず。」

言葉にはしないが“身分の差”が悔しいという想いもあるだろう、中野は江藤の気持ちを察して声をかけた。

「…無論だ。いずれ私も、中野に続こう。」

江藤は旅立つ友に、はっきりとした目線と言葉を返した。

――中野は親友二人の言葉を聞き、満足そうに頷(うなず)いた。

上役受けが良い行動と、内に秘めた“尊王の想い”。「過激な事は、偉い人たちに届くところでは言わない」という頭の回転の速さもあった。

「よし、江藤くんが揃えば、我ら三人で“国事”を動かしましょう。」

熱く語る、中野。師匠・枝吉神陽の影響を強く受けており、すでに「幕府から朝廷に政権を返すべきだ。順を追って行動していく」と気持ちを固めている。

「承知。いつも通りの中野だな。」

「心得た。きっと私も続く。」

旅立つ中野の決意表明に、大木・江藤が応える。

「では、大木兄さん。江藤くん!一足、お先に行って参ります。」

――まだまだ、若き三人の日々。

長崎街道を東へと発つ、友の背中。それを見送る大木と江藤の二人。

「中野…、行ってしまったか。」

軽く腕組みをして、大木がつぶやく。

「大木さんは、すぐに後が追える…」

「江藤なら近いうちに、好機が来るさ。」

――“いつもの三人”から、先んじて旅立った、最年少の中野方蔵。

国際港・長崎で見聞を広め、技術を得るなら、貿易の職務に関わり、蘭学の才もある江藤ならば望みがある。

しかし“時勢”は動いている。政局に関わる情報を得るためには藩に重用され、京や江戸に出ることが必要だ。身分の差もあって、その道筋は見えそうにない。

江藤は時おり、小城の道場に通っては、鋭く剣を振るう。その燻(くすぶ)る想いには、焦りの気持ちがにじんでいた。

(続く)

2021年07月23日

第16話「攘夷沸騰」②(小城の秘剣)

こんばんは。

佐賀の「小京都」とも称される小城。江戸時代は佐賀藩に3箇所ある“支藩”のうち1つが所在しました。

今回は、江藤新平と親しい、ある“小城藩士”が登場します。のちに熊本や山梨の発展に尽力し、その名を残す人物です。

――小城。ある剣術道場にて。

「ヤァッ!」

「トゥ-!」

気合に満ちた声が響く。

佐賀の小城支藩にある「永田右源次」道場。看板に掲げた流儀は“心形刀流”(しんぎょうとうりゅう)のようだ。

――佐賀本藩の下級役人、江藤新平。

なぜか小城の道場に出向き、剣の稽古をする。やや浅黒い顔色、頭髪は乱れがち。藩の役人になっても、かつて“野人”と揶揄(やゆ)された印象は残る。

「富岡さん、一手、ご指南(しなん)を願いたい。」

「江藤か、久しいな。」

江藤が話かけた相手は、富岡敬明という名だ。いささか年長の様子だ。年の頃、10歳ほどは上と言ったところか。

――「富岡さん」と呼ばれた男は、軽く笑みを浮かべる。

「小城でのお役目も、繁多(はんた)であられたご様子。」

江藤が言葉を続ける。しかし、その視線は鋭く、表情に笑みは無い。

「実は、酒でしくじってな。いまは随分のんびりとした暮らしとなった。」

富岡の返答に、さらに江藤の表情が険しくなる。

…おそらく江藤は経過を知っている。口を開く前から「言いたいことがある」様子が見て取れる。

「来い、江藤。」

富岡が、壁に架けてある竹刀を手に取った。

――構えを取った江藤は、何やらピリピリとしている。

「ヤァァッーッ!」

先ほどから道場には活気があふれるが、それを破るほどの気合が走った。

江藤の打ち込みも鋭いが、富岡は剣先の勢いを抑えて巻き落とす。

「せっかくのお傍(そば)務め、何故にございますか!」

どうやら江藤の不満は、富岡が失態で左遷された事についてだ。

以前、富岡は小城藩主の傍に仕えていたが、いまは要職から遠ざかっている。

「だから、酒でしくじったと言っておろう!」

――パァン!竹刀の音が響く。

江藤と対峙している富岡敬明は小城支藩の上級武士だが、2人とも身分差はお構いなく、大声を出し合いながら打ち合っている。

鬱屈した感情は、江藤の前のめりの剣に示される。「貴方ほどの人物が、何をつまらぬ失敗をしているのだ!」と、富岡を責める怒りすら感じられる。

ヒュン!

鋭い振りが風切り音をたてる。既に左に身を転じて、その剣先に富岡はいない。江藤の竹刀は、空を切ったのだ。

――次の瞬間。富岡は剣先で、江藤の肩口を抑えていた。

「お前こそ、何をそこまで焦っている。」

下級役人とは言え、江藤は軍事機密を扱う“火術方”に採用され、続いて貿易の部門“代品方”に移った。普通なら、満足な待遇だろう。

…佐賀藩は人材登用に熱心だ。そして、江藤ほどの有能さならば、ある程度の出世も期待できる。

向き直った江藤。構えを取りなおした。

「それでは、間に合わぬのです!」

――そう言い返す、江藤の眼光は真っ直ぐだ。

富岡は理解した。「己の出世ではなく、遠く先。国の大事を見据える目」だと。

パァン!

隙が出来た、その刹那(せつな)。江藤の小手打ちが富岡に炸裂した。

…先ほどまでの騒々しさが嘘のように、しばし無音の時間が流れる。

「痛っつつ…、少しは加減をしろ!」

怒りに任せた一撃。小手へ打ち込みが入った角度も良くない。これは痛そうだ。

――ここで、ようやく富岡と“目が合った”かのような江藤。

剣と大声に己の感情を乗せて、多少は気が晴れた様子だ。

「…富岡さん!済まない。」

「近いうちに時節も来るだろう…あまり、熱くなるんじゃない。」

痛がりながらも、焦る江藤を諭す富岡。ほとんど“八つ当たり”で迷惑をこうむった感じだが、まったく意に介していない。

かつて小城で少年時代を過ごした江藤。そこでは、身分の差を超えた友人も得ていたのである。

(続く)

佐賀の「小京都」とも称される小城。江戸時代は佐賀藩に3箇所ある“支藩”のうち1つが所在しました。

今回は、江藤新平と親しい、ある“小城藩士”が登場します。のちに熊本や山梨の発展に尽力し、その名を残す人物です。

――小城。ある剣術道場にて。

「ヤァッ!」

「トゥ-!」

気合に満ちた声が響く。

佐賀の小城支藩にある「永田右源次」道場。看板に掲げた流儀は“心形刀流”(しんぎょうとうりゅう)のようだ。

――佐賀本藩の下級役人、江藤新平。

なぜか小城の道場に出向き、剣の稽古をする。やや浅黒い顔色、頭髪は乱れがち。藩の役人になっても、かつて“野人”と揶揄(やゆ)された印象は残る。

「富岡さん、一手、ご指南(しなん)を願いたい。」

「江藤か、久しいな。」

江藤が話かけた相手は、富岡敬明という名だ。いささか年長の様子だ。年の頃、10歳ほどは上と言ったところか。

――「富岡さん」と呼ばれた男は、軽く笑みを浮かべる。

「小城でのお役目も、繁多(はんた)であられたご様子。」

江藤が言葉を続ける。しかし、その視線は鋭く、表情に笑みは無い。

「実は、酒でしくじってな。いまは随分のんびりとした暮らしとなった。」

富岡の返答に、さらに江藤の表情が険しくなる。

…おそらく江藤は経過を知っている。口を開く前から「言いたいことがある」様子が見て取れる。

「来い、江藤。」

富岡が、壁に架けてある竹刀を手に取った。

――構えを取った江藤は、何やらピリピリとしている。

「ヤァァッーッ!」

先ほどから道場には活気があふれるが、それを破るほどの気合が走った。

江藤の打ち込みも鋭いが、富岡は剣先の勢いを抑えて巻き落とす。

「せっかくのお傍(そば)務め、何故にございますか!」

どうやら江藤の不満は、富岡が失態で左遷された事についてだ。

以前、富岡は小城藩主の傍に仕えていたが、いまは要職から遠ざかっている。

「だから、酒でしくじったと言っておろう!」

――パァン!竹刀の音が響く。

江藤と対峙している富岡敬明は小城支藩の上級武士だが、2人とも身分差はお構いなく、大声を出し合いながら打ち合っている。

鬱屈した感情は、江藤の前のめりの剣に示される。「貴方ほどの人物が、何をつまらぬ失敗をしているのだ!」と、富岡を責める怒りすら感じられる。

ヒュン!

鋭い振りが風切り音をたてる。既に左に身を転じて、その剣先に富岡はいない。江藤の竹刀は、空を切ったのだ。

――次の瞬間。富岡は剣先で、江藤の肩口を抑えていた。

「お前こそ、何をそこまで焦っている。」

下級役人とは言え、江藤は軍事機密を扱う“火術方”に採用され、続いて貿易の部門“代品方”に移った。普通なら、満足な待遇だろう。

…佐賀藩は人材登用に熱心だ。そして、江藤ほどの有能さならば、ある程度の出世も期待できる。

向き直った江藤。構えを取りなおした。

「それでは、間に合わぬのです!」

――そう言い返す、江藤の眼光は真っ直ぐだ。

富岡は理解した。「己の出世ではなく、遠く先。国の大事を見据える目」だと。

パァン!

隙が出来た、その刹那(せつな)。江藤の小手打ちが富岡に炸裂した。

…先ほどまでの騒々しさが嘘のように、しばし無音の時間が流れる。

「痛っつつ…、少しは加減をしろ!」

怒りに任せた一撃。小手へ打ち込みが入った角度も良くない。これは痛そうだ。

――ここで、ようやく富岡と“目が合った”かのような江藤。

剣と大声に己の感情を乗せて、多少は気が晴れた様子だ。

「…富岡さん!済まない。」

「近いうちに時節も来るだろう…あまり、熱くなるんじゃない。」

痛がりながらも、焦る江藤を諭す富岡。ほとんど“八つ当たり”で迷惑をこうむった感じだが、まったく意に介していない。

かつて小城で少年時代を過ごした江藤。そこでは、身分の差を超えた友人も得ていたのである。

(続く)

2021年07月21日

第16話「攘夷沸騰」①(砂塵を呼ぶ男)

こんばんは。ようやく第2部をスタートします。

1860年(万延元年)の春。幕末の風が吹き、砂ぼこりの舞う佐賀城下。

…難しい顔で語らう佐賀の若者2人の目前で、ある先輩が走り回っています。

――20歳そこそこの若者、大隈八太郎(重信)。

「ざっと(うまく)いかんばい…」

「八太郎さん、やはり江戸に人は送れんですか?」

その大隈と話しているのは、友人の久米丈一郎(邦武)。

「そうたい…難しか。剣の腕が立ち、頭も回らんばならん。」

「殿のお傍に付くに値する者ですからね…」

こう語る大隈・久米。この後に、2人とも殿に学問の講義をする立場になるのだが、いま要求されるのは剣の腕だ。

――大老・井伊直弼が襲撃された「桜田門外の変」。その波紋は広がる。

幕政の実質的な責任者が白昼、暗殺された大事件。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑮(雪の舞う三月)〕

井伊の外交政策を理解し、双方の屋敷の往来もあった佐賀藩主・鍋島直正。殿の身辺の警備を固めねば危うい。佐賀藩は過剰とも見える反応で動いた。

凄まじい速さで国元の佐賀から、江戸に派遣する腕利きの剣士を集めたのだ。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑯(殿を守れ!)〕

――その機に乗じ、大隈のような若手には“一計を案じる”者たちも。

大隈が属した「義祭同盟」には“同志”を殿の傍に送り、殿と親しく言葉を交わす機会を伺い、佐賀藩自体を“尊王寄り”の立場に変えようという計略もあった。

「義祭同盟」には佐賀の秘密結社としての側面もあり、大隈など若手も計略の実現のため奔走するも、藩の上層部には届かず、“一息”ついてしまっている。

「おおくま~っ!くめ~っ!」

通りの向こうから、やや暑苦しく大きい声が響いた。

「一体、なんの騒ぎね…」

大隈が声の主の方向を見遣る。

――走り込んでくる中年男性。煙る、砂ぼこり。

「おう、若手どもも、頑張っておるようだな。」

精悍(せいかん)な顔立ちに、丸い目。年の頃は40歳手前。突如、現れた2人の先輩・島義勇。

「団にょんさん!」

「島先生!」

大隈と久米がほぼ同時に声を出す。“団にょん”とは島義勇(団右衛門)の愛称だ。ほんの少し前まで、蝦夷地(北海道)を探索していた。

…息も弾むような荒々しい登場。若者に負けず、いや若者以上にあきらめず、現状の打破に挑む佐賀の中年の姿がそこにある。

――「おおっ!そうじゃ、ワシは先を急がんば!」

「さらばだ、若手ども!また会おう。」

自分から話しかけた島だったが忙しそうだ。駆ける足元から再び砂塵が舞う。

「島先生…江戸に行って、殿のお傍を守りたいそうですよ。」

“殿の懐刀”を目指す島義勇。是非とも、江戸での護衛に加わりたいらしい。

「意気込みはあるばってん、団にょんさんも見込みは薄かね。」

島も心当たりの重役たちを回っている様子だが、その反応はいま一つと見えた。

――ここで久米が、パッと思い付きを語る。

「八太郎さん、江藤さんはどうですか!?よく剣も遣うし、何より才がある。」

「久米らしくもなかね…。江藤さんでは、殿の御前には出られんよ。」

普段とは逆に、大隈が常識的な見解を語る。江藤は、“手明鑓”(てあきやり)と呼ばれる下級武士の身分だ。

――久米の父親は、佐賀藩の上級武士だった。

“有田皿山”では陶磁器の生産を監督し、大坂蔵屋敷や“長崎聞役”も務めた藩のエリート。その子息・久米丈一郎は、父の背中を前提として考えてしまう。

〔参照:第12話「海軍伝習」⑦(有田の“坊ちゃん”)〕

“殿のお目にかかる”ことの重大性。“上級武士”の感覚と、江藤の身分からの見え方では隔たりは大きい。「殿の御前に出る。」その値打ちが全く異なるのだ。

(続く)

1860年(万延元年)の春。幕末の風が吹き、砂ぼこりの舞う佐賀城下。

…難しい顔で語らう佐賀の若者2人の目前で、ある先輩が走り回っています。

――20歳そこそこの若者、大隈八太郎(重信)。

「ざっと(うまく)いかんばい…」

「八太郎さん、やはり江戸に人は送れんですか?」

その大隈と話しているのは、友人の久米丈一郎(邦武)。

「そうたい…難しか。剣の腕が立ち、頭も回らんばならん。」

「殿のお傍に付くに値する者ですからね…」

こう語る大隈・久米。この後に、2人とも殿に学問の講義をする立場になるのだが、いま要求されるのは剣の腕だ。

――大老・井伊直弼が襲撃された「桜田門外の変」。その波紋は広がる。

幕政の実質的な責任者が白昼、暗殺された大事件。

〔参照:

井伊の外交政策を理解し、双方の屋敷の往来もあった佐賀藩主・鍋島直正。殿の身辺の警備を固めねば危うい。佐賀藩は過剰とも見える反応で動いた。

凄まじい速さで国元の佐賀から、江戸に派遣する腕利きの剣士を集めたのだ。

〔参照:

――その機に乗じ、大隈のような若手には“一計を案じる”者たちも。

大隈が属した「義祭同盟」には“同志”を殿の傍に送り、殿と親しく言葉を交わす機会を伺い、佐賀藩自体を“尊王寄り”の立場に変えようという計略もあった。

「義祭同盟」には佐賀の秘密結社としての側面もあり、大隈など若手も計略の実現のため奔走するも、藩の上層部には届かず、“一息”ついてしまっている。

「おおくま~っ!くめ~っ!」

通りの向こうから、やや暑苦しく大きい声が響いた。

「一体、なんの騒ぎね…」

大隈が声の主の方向を見遣る。

――走り込んでくる中年男性。煙る、砂ぼこり。

「おう、若手どもも、頑張っておるようだな。」

精悍(せいかん)な顔立ちに、丸い目。年の頃は40歳手前。突如、現れた2人の先輩・島義勇。

「団にょんさん!」

「島先生!」

大隈と久米がほぼ同時に声を出す。“団にょん”とは島義勇(団右衛門)の愛称だ。ほんの少し前まで、蝦夷地(北海道)を探索していた。

…息も弾むような荒々しい登場。若者に負けず、いや若者以上にあきらめず、現状の打破に挑む佐賀の中年の姿がそこにある。

――「おおっ!そうじゃ、ワシは先を急がんば!」

「さらばだ、若手ども!また会おう。」

自分から話しかけた島だったが忙しそうだ。駆ける足元から再び砂塵が舞う。

「島先生…江戸に行って、殿のお傍を守りたいそうですよ。」

“殿の懐刀”を目指す島義勇。是非とも、江戸での護衛に加わりたいらしい。

「意気込みはあるばってん、団にょんさんも見込みは薄かね。」

島も心当たりの重役たちを回っている様子だが、その反応はいま一つと見えた。

――ここで久米が、パッと思い付きを語る。

「八太郎さん、江藤さんはどうですか!?よく剣も遣うし、何より才がある。」

「久米らしくもなかね…。江藤さんでは、殿の御前には出られんよ。」

普段とは逆に、大隈が常識的な見解を語る。江藤は、“手明鑓”(てあきやり)と呼ばれる下級武士の身分だ。

――久米の父親は、佐賀藩の上級武士だった。

“有田皿山”では陶磁器の生産を監督し、大坂蔵屋敷や“長崎聞役”も務めた藩のエリート。その子息・久米丈一郎は、父の背中を前提として考えてしまう。

〔参照:

“殿のお目にかかる”ことの重大性。“上級武士”の感覚と、江藤の身分からの見え方では隔たりは大きい。「殿の御前に出る。」その値打ちが全く異なるのだ。

(続く)

2021年07月19日

「義祭の志士がゆく(③佐賀編)」

こんばんは。

ようやく第2部のスタート地点まで、話を引っ張ってきました。佐賀の志士たちの群像劇。もし、まとまりは欠いても、そこは気合で乗り越えたいと思います。

南北朝時代の“楠木正成”を祀る「義祭同盟」。その式典には佐賀藩の重役も参加し、半ば公認の行事。一方で勤王の秘密結社の側面も持つ「義祭同盟」。

…幕末も大詰め、佐賀の“秘密結社”に集っていた志士たちの動きも活発に。

――話の構成上、グループ分けを試みています。

本作では珍しく、幼少期からの成長も描く、大隈八太郎(重信)。幼児期は母親べったりの甘えん坊。すくすく育って喧嘩に明け暮れ、騒動を煽り藩校を退学…

〔参照(終盤):第11話「蝦夷探検」⑥(南北騒動始末)〕

…何かと賑やかな八太郎くんという描き方を試みます。もし早稲田大学ご卒業等、大隈先生ゆかりの方には、いろいろとご容赦いただきたく思います。

かなり有名なうえに、これほど面白い人物なのに大隈重信が主役の“ドラマ”の記憶がありません。私は、このことを不思議に思っています。

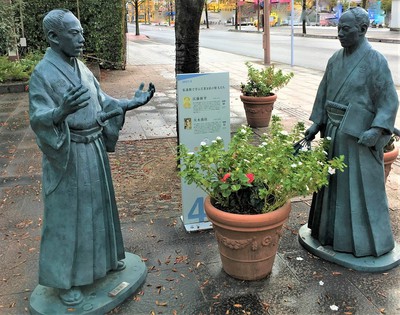

――そして、大隈重信(左)の面倒をみる役回りの人?(右)が…

高い教養と品格で、明治期に国内外から人望を集めた副島種臣です。第1部ではカリスマのある実兄・枝吉神陽への“劣等感”で悩んでばかりの印象も…

第2部では長崎でも活動し、どちらかと言えば薩摩藩との接点が多い2人です。この2人と関連人物を、私は「佐賀藩士“グループA”」と勝手に呼称しています。

〔参照:STEP3(A):明治を開く者たち<前編>〕

――では、次のグループ。

その能力を認められ、藩の軍事技術を扱う“火術方”に採用された江藤新平。就職直前には、年上のいとこ・千代子と結婚。

〔参照:第14話「遣米使節」⑥(月が綺麗ですね)〕

第2部では、貿易部門“代品方”に異動。“手明鑓”(てあきやり)という下級武士の身分から、重要部門に配属される順風満帆の経歴には藩の期待も見えます。

下級役人の枠組みに収まるはずもない江藤の才能は、歴史が示すとおり。どう表現しようか…と、思案するところです。

――この江藤新平(左)の“相棒”(右)が…

手堅い実務能力で、明治期には江藤が開拓した仕事を具体化する大木喬任。第1部ではぶっきらぼうな物言いに口数少なめ。怒らせると怖いという印象。

但し、江藤・大木の親友で年下の中野方蔵からは“大木兄さん”と妙に兄貴分として慕われる姿も描いています。

〔参照:第15話「江戸動乱」④(起きろ!兄さん!)〕

幕末期、江藤・大木の2人は久留米など福岡方面に出て、長州藩と関わったようです。この2人を中心に、私は「佐賀藩士“グループB”」と勝手に呼称します。

〔参照:STEP3(B):明治を開く者たち<後編>〕

――第2部。佐賀の志士たちの運命は大きく動きます。

第1部から動き出した“グループA”の副島種臣。京都留学で知り合った公家と交流し、許可なく佐賀藩の京都出兵を約束し、謹慎処分を受けることに。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑩(いざゆけ!次郎)〕

幕末の政局には慎重な態度を取る傾向がある、殿・鍋島直正。第2部では、積極的に動かない佐賀藩に、大隈重信が不満を持つ姿も描くことになりそうです。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑪(親心に似たるもの)〕

――もちろん1860年には、“桜田門外の変”の影響が…

殿・鍋島直正と交流があった大老・井伊直弼への襲撃事件に、当時の佐賀藩の幹部たちは、強い危機感を持ちます。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑯(殿を守れ!)〕

…急ぎ警備を強化を図り、佐賀から腕の立つ剣客を、江戸に送り込むことに。

「殿の傍に仲間を送る好機!」と盛り上がる、大隈たち“義祭同盟”の面々。真の狙いは「幕府重視」から「朝廷への忠勤」に佐賀藩の方針転換を促すこと。

佐賀の志士たちがドタバタする中、迅速に集まる剣術の達人たち。重役を補佐するエリート・中野数馬の指揮で、あっという間に佐賀から江戸に向け出立…

――第1部は、この場面まででした。

第2部のスタートも、この前後から描きます。浮かんでくるのは、時勢に乗り遅れまいとする「佐賀の志士の焦り」。ここから次のドラマにつなげたいと思います。

…新しい登場人物や、場面設定も多数。第2部では、なるべく私が考えている構成も紹介しながら進めていく予定です。

「様々な想いが集まって“幕末佐賀藩の大河ドラマ”は実現に近づいていく…」

そんな“もう1つの物語”は、皆様と一緒に作っていければ幸いです。

ようやく第2部のスタート地点まで、話を引っ張ってきました。佐賀の志士たちの群像劇。もし、まとまりは欠いても、そこは気合で乗り越えたいと思います。

南北朝時代の“楠木正成”を祀る「義祭同盟」。その式典には佐賀藩の重役も参加し、半ば公認の行事。一方で勤王の秘密結社の側面も持つ「義祭同盟」。

…幕末も大詰め、佐賀の“秘密結社”に集っていた志士たちの動きも活発に。

――話の構成上、グループ分けを試みています。

本作では珍しく、幼少期からの成長も描く、大隈八太郎(重信)。幼児期は母親べったりの甘えん坊。すくすく育って喧嘩に明け暮れ、騒動を煽り藩校を退学…

〔参照(終盤):

…何かと賑やかな八太郎くんという描き方を試みます。もし早稲田大学ご卒業等、大隈先生ゆかりの方には、いろいろとご容赦いただきたく思います。

かなり有名なうえに、これほど面白い人物なのに大隈重信が主役の“ドラマ”の記憶がありません。私は、このことを不思議に思っています。

――そして、大隈重信(左)の面倒をみる役回りの人?(右)が…

高い教養と品格で、明治期に国内外から人望を集めた副島種臣です。第1部ではカリスマのある実兄・枝吉神陽への“劣等感”で悩んでばかりの印象も…

第2部では長崎でも活動し、どちらかと言えば薩摩藩との接点が多い2人です。この2人と関連人物を、私は「佐賀藩士“グループA”」と勝手に呼称しています。

〔参照:

――では、次のグループ。

その能力を認められ、藩の軍事技術を扱う“火術方”に採用された江藤新平。就職直前には、年上のいとこ・千代子と結婚。

〔参照:

第2部では、貿易部門“代品方”に異動。“手明鑓”(てあきやり)という下級武士の身分から、重要部門に配属される順風満帆の経歴には藩の期待も見えます。

下級役人の枠組みに収まるはずもない江藤の才能は、歴史が示すとおり。どう表現しようか…と、思案するところです。

――この江藤新平(左)の“相棒”(右)が…

手堅い実務能力で、明治期には江藤が開拓した仕事を具体化する大木喬任。第1部ではぶっきらぼうな物言いに口数少なめ。怒らせると怖いという印象。

但し、江藤・大木の親友で年下の中野方蔵からは“大木兄さん”と妙に兄貴分として慕われる姿も描いています。

〔参照:

幕末期、江藤・大木の2人は久留米など福岡方面に出て、長州藩と関わったようです。この2人を中心に、私は「佐賀藩士“グループB”」と勝手に呼称します。

〔参照:

――第2部。佐賀の志士たちの運命は大きく動きます。

第1部から動き出した“グループA”の副島種臣。京都留学で知り合った公家と交流し、許可なく佐賀藩の京都出兵を約束し、謹慎処分を受けることに。

〔参照(後半):

幕末の政局には慎重な態度を取る傾向がある、殿・鍋島直正。第2部では、積極的に動かない佐賀藩に、大隈重信が不満を持つ姿も描くことになりそうです。

〔参照(後半):

――もちろん1860年には、“桜田門外の変”の影響が…

殿・鍋島直正と交流があった大老・井伊直弼への襲撃事件に、当時の佐賀藩の幹部たちは、強い危機感を持ちます。

〔参照:

…急ぎ警備を強化を図り、佐賀から腕の立つ剣客を、江戸に送り込むことに。

「殿の傍に仲間を送る好機!」と盛り上がる、大隈たち“義祭同盟”の面々。真の狙いは「幕府重視」から「朝廷への忠勤」に佐賀藩の方針転換を促すこと。

佐賀の志士たちがドタバタする中、迅速に集まる剣術の達人たち。重役を補佐するエリート・中野数馬の指揮で、あっという間に佐賀から江戸に向け出立…

――第1部は、この場面まででした。

第2部のスタートも、この前後から描きます。浮かんでくるのは、時勢に乗り遅れまいとする「佐賀の志士の焦り」。ここから次のドラマにつなげたいと思います。

…新しい登場人物や、場面設定も多数。第2部では、なるべく私が考えている構成も紹介しながら進めていく予定です。

「様々な想いが集まって“幕末佐賀藩の大河ドラマ”は実現に近づいていく…」

そんな“もう1つの物語”は、皆様と一緒に作っていければ幸いです。

2021年07月17日

「西の海を守るもの(②国内編)」

こんばんは。

第2部の状況設定を語るため、1860年頃を描いた第1部終盤を「①海外編」「②国内編」「③佐賀編」にまとめ、3本立てで紹介する企画の2回目。

私の見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージでは、多数の佐賀の人たちの活躍を描くことを目指すため、その分、話の展開も多方面にわたることに。

“1つの物語”としては読みづらくなってしまいます。本物の“大河ドラマ”では、「①~③の海外・国内・佐賀」の要素は、どんな配分で描かれるのか。

…いつの日にか、その答えが出ると信じて、書き続けたいと思います。

――「②国内編」での紹介は、殿・鍋島直正を中心としたエピソード。

長崎海軍伝習所に近い有利を活かし48名と言われる精鋭を派遣する佐賀藩。

設置者である幕府と張り合う人数。幕臣に比べて、訓練の条件は制限されますが、佐賀の伝習生の熱心さにはオランダ人教官も感服。

〔参照:第12話「海軍伝習」⑨-2(悔しかごたぁ・後編)〕

そして、佐賀藩は他の追随を許さない、海軍の運用能力を身に付けます。

――こうして佐賀藩は、幕末の海に駆けます。

幕末期のドラマでは、よく“志士たち”が蒸気船に乗りますが、それを自力で動かす人材が豊富にいるのが佐賀藩らしさ。積み重ねた訓練の賜物でしょう。

〔参照:第14話「遣米使節」⑩(秘密の航海)〕

殿・鍋島直正も、たびたび蒸気船で移動。関門海峡を通り、瀬戸内海を行く…海路ならではの機動力の高さが光ります。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑬(海に駆ける)〕

――次なる、佐賀藩のチャレンジは…

国際港・長崎を警備するだけでなく、外国船の往来が多い、九州近海の監視。列強の実力を理解したうえで「西の海は佐賀藩で守る」という気概を感じます。

佐賀藩主・鍋島直正が、大老・井伊直弼と相談したと言われる“武備開国”の戦略。天草(熊本)の幕府領を佐賀藩が借り受け、“海軍基地”を置く計画です。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑭(“赤鬼”が背負うもの)〕

――ここで、幕末の大事件“桜田門外の変”が…

佐賀藩の立場としては、幕府との強い接点だった井伊大老を失うことに。外海への拠点と考えていた、天草の海軍基地も“幻”の計画となりました。

事件の時期は、1860年(安政七年・万延元年)の三月。この辺りから、幕府の権威低下が加速するのは、繰り返し語るところです。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑮(雪の舞う三月)〕

――最近、評価され始めた江戸幕府の近代化政策。

長崎を通じて“西洋”を見ていた佐賀藩。早くから近代化のトップランナーとして技術革新を進め、韮山反射炉の築造などで幕府に協力していました。

〔参照(後半):第13話「通商条約」⑨(嗚呼、蘭学寮)〕

しかし、「幕末の分水嶺」とも例えられる“桜田門外の変”。その後、幕府とは、やや距離を置くようになった佐賀藩。独自路線へと進んでいきます。

事件の翌年(1861年)。佐賀藩主・鍋島直正は隠居して、前藩主の立場に。鍋島閑叟(なべしま かんそう)と正式に号し、自らを「ヒマな隠居」とアピール。

――「その真意や、いかに…」

“閑叟”を名乗るご隠居・鍋島直正。はたして佐賀の殿様は、主役の座を降りたのか。しかし藩政の実権は、未だご隠居の手にある…

大老亡き後の混乱期、幕府からも期待される有力者・鍋島直正。まだ40代での突然の“引退宣言”は、様々な憶測を呼びます。

開明的な名君から、佐賀の志士たちにフォーカス(焦点)が移っていく時期を、第2部では、どうにか上手く表現したいところです。

第2部の状況設定を語るため、1860年頃を描いた第1部終盤を「①海外編」「②国内編」「③佐賀編」にまとめ、3本立てで紹介する企画の2回目。

私の見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージでは、多数の佐賀の人たちの活躍を描くことを目指すため、その分、話の展開も多方面にわたることに。

“1つの物語”としては読みづらくなってしまいます。本物の“大河ドラマ”では、「①~③の海外・国内・佐賀」の要素は、どんな配分で描かれるのか。

…いつの日にか、その答えが出ると信じて、書き続けたいと思います。

――「②国内編」での紹介は、殿・鍋島直正を中心としたエピソード。

長崎海軍伝習所に近い有利を活かし48名と言われる精鋭を派遣する佐賀藩。

設置者である幕府と張り合う人数。幕臣に比べて、訓練の条件は制限されますが、佐賀の伝習生の熱心さにはオランダ人教官も感服。

〔参照:

そして、佐賀藩は他の追随を許さない、海軍の運用能力を身に付けます。

――こうして佐賀藩は、幕末の海に駆けます。

幕末期のドラマでは、よく“志士たち”が蒸気船に乗りますが、それを自力で動かす人材が豊富にいるのが佐賀藩らしさ。積み重ねた訓練の賜物でしょう。

〔参照:

殿・鍋島直正も、たびたび蒸気船で移動。関門海峡を通り、瀬戸内海を行く…海路ならではの機動力の高さが光ります。

〔参照:

――次なる、佐賀藩のチャレンジは…

国際港・長崎を警備するだけでなく、外国船の往来が多い、九州近海の監視。列強の実力を理解したうえで「西の海は佐賀藩で守る」という気概を感じます。

佐賀藩主・鍋島直正が、大老・井伊直弼と相談したと言われる“武備開国”の戦略。天草(熊本)の幕府領を佐賀藩が借り受け、“海軍基地”を置く計画です。

〔参照(後半):

――ここで、幕末の大事件“桜田門外の変”が…

佐賀藩の立場としては、幕府との強い接点だった井伊大老を失うことに。外海への拠点と考えていた、天草の海軍基地も“幻”の計画となりました。

事件の時期は、1860年(安政七年・万延元年)の三月。この辺りから、幕府の権威低下が加速するのは、繰り返し語るところです。

〔参照:

――最近、評価され始めた江戸幕府の近代化政策。

長崎を通じて“西洋”を見ていた佐賀藩。早くから近代化のトップランナーとして技術革新を進め、韮山反射炉の築造などで幕府に協力していました。

〔参照(後半):

しかし、「幕末の分水嶺」とも例えられる“桜田門外の変”。その後、幕府とは、やや距離を置くようになった佐賀藩。独自路線へと進んでいきます。

事件の翌年(1861年)。佐賀藩主・鍋島直正は隠居して、前藩主の立場に。鍋島閑叟(なべしま かんそう)と正式に号し、自らを「ヒマな隠居」とアピール。

――「その真意や、いかに…」

“閑叟”を名乗るご隠居・鍋島直正。はたして佐賀の殿様は、主役の座を降りたのか。しかし藩政の実権は、未だご隠居の手にある…

大老亡き後の混乱期、幕府からも期待される有力者・鍋島直正。まだ40代での突然の“引退宣言”は、様々な憶測を呼びます。

開明的な名君から、佐賀の志士たちにフォーカス(焦点)が移っていく時期を、第2部では、どうにか上手く表現したいところです。

2021年07月15日

「世界を廻る者たち(①海外編)」

こんばんは。

『青天を衝け』では薩摩藩と組み、万博の裏で暗躍するモンブラン伯爵が登場。“独立国家”「薩摩琉球国」をパリ万博に出現させ、幕府の一団は窮地に。

幕府は“諸藩”の中でやや大きいだけだと、ヨーロッパの新聞で報じられます。以前から幕府方は、裏がありそうな“モンブラン”を要注意人物と見ていました。

「まるで“黒い”モンブランだな…」と思うテレビの前の私。まるで関係は無さそうですが、夏に恋しくなる佐賀の氷菓『ブラックモンブラン』に思い至ります。

――さて、今回から“本編”第2部に向けてのご案内。

私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを語るならば、“自作”するのが、最も都合が良いはず。

幕末期。佐賀藩には科学技術の研究所“精錬方”がありました。日本の近代を先取りする、佐賀の産業革命の拠点。

〔参照(後半):第10話「蒸気機関」⑩(佐賀の産業革命)〕

「そこに無か物(もん)なら、造れば良かばい。」

無ければ造る、造ってみせる!佐賀藩には、そんな気概があったのでしょう。

――“本編”を第2部に進めるにあたって…

今回からの3本立てで、第1部のラストで書き連ねた記事をご紹介します。年代は1860年頃。第2部も、この前後の時期から進める予定です。

ここで『青天を衝け』では“勘定奉行”の肩書きで登場する、小栗忠順(上野介)〔演:武田真治〕について触れておきます。

〔参照:「新キャストを考える①」(“明治の父”の1人)〕

よく手元で“ネジ”を握りしめている姿が映ります。これは幕府の遣米使節として太平洋を渡った小栗忠順が、アメリカ海軍の工場の視察時に入手したもの。

…ネジなどの金属部品すら機械で製造する、アメリカ東海岸の工業化に驚き、その記念に持ち帰ったと言われています。

――その遣米使節に同行していた佐賀藩士たち。

ポーハタン号と咸臨丸の2隻が太平洋を渡ったのですが、双方に佐賀藩から派遣された人物が乗船しています。

まず、ポーハタン号に乗船したメンバー7名※のうち、“本編”では「鍋島直正公の写真を撮った人」である川崎道民を中心に描きました。

※派遣人数としては、出典資料によって差異も見られます。

写真技術に磨きをかけたり、外科手術を視察したり…と、アメリカ東海岸で短い滞在の中、走り回る川崎道民。空にあがるバルーン(気球)も見学したようです。

――出航した時期は、1860年1月頃。

和暦では安政七年(3月に改元して万延元年)。日本からの出港時は第14話で、アメリカに到着してからは第15話で描きました。

「佐賀藩の長崎英学校を創った立役者」である小出千之助も登場します。のちに大隈重信が英語を身に付けたのは、小出の影響であるようです。

〔参照(後半):第14話「遣米使節」⑬(アメリカに行きたいか!)〕

これから7年ほど後の撮影で、大隈重信・副島種臣らと並んだ写真の存在も。

全国から新時代に活躍する人材が学びに来た佐賀藩の英学校創設に活躍し、パリ万博にも赴いた国際派・小出を第2部でどう描くかも課題になりそうです。

――近代化の進展した、アメリカ東海岸。

海を渡った佐賀藩士たちも、電信・鉄道等が縦横に走る近代社会に驚愕。

〔参照:第15話「江戸動乱」③(異郷で見た気球〔バルーン〕)〕

咸臨丸に乗り込んだ秀島藤之助はアメリカ西海岸から太平洋を戻りますが、小出千之助・川崎道民らポーハタン号で渡航したメンバーは東海岸に滞在した後、大西洋を経由し、世界を一周して日本に帰ってきます。

世界を廻った者たち。彼らが持ち帰った西洋の情報や知識。佐賀藩士たちが、日本の近代化に大きな役割を果たすことにつながっていきます。

『青天を衝け』では薩摩藩と組み、万博の裏で暗躍するモンブラン伯爵が登場。“独立国家”「薩摩琉球国」をパリ万博に出現させ、幕府の一団は窮地に。

幕府は“諸藩”の中でやや大きいだけだと、ヨーロッパの新聞で報じられます。以前から幕府方は、裏がありそうな“モンブラン”を要注意人物と見ていました。

「まるで“黒い”モンブランだな…」と思うテレビの前の私。まるで関係は無さそうですが、夏に恋しくなる佐賀の氷菓『ブラックモンブラン』に思い至ります。

――さて、今回から“本編”第2部に向けてのご案内。

私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを語るならば、“自作”するのが、最も都合が良いはず。

幕末期。佐賀藩には科学技術の研究所“精錬方”がありました。日本の近代を先取りする、佐賀の産業革命の拠点。

〔参照(後半):

「そこに無か物(もん)なら、造れば良かばい。」

無ければ造る、造ってみせる!佐賀藩には、そんな気概があったのでしょう。

――“本編”を第2部に進めるにあたって…

今回からの3本立てで、第1部のラストで書き連ねた記事をご紹介します。年代は1860年頃。第2部も、この前後の時期から進める予定です。

ここで『青天を衝け』では“勘定奉行”の肩書きで登場する、小栗忠順(上野介)〔演:武田真治〕について触れておきます。

〔参照:

よく手元で“ネジ”を握りしめている姿が映ります。これは幕府の遣米使節として太平洋を渡った小栗忠順が、アメリカ海軍の工場の視察時に入手したもの。

…ネジなどの金属部品すら機械で製造する、アメリカ東海岸の工業化に驚き、その記念に持ち帰ったと言われています。

――その遣米使節に同行していた佐賀藩士たち。

ポーハタン号と咸臨丸の2隻が太平洋を渡ったのですが、双方に佐賀藩から派遣された人物が乗船しています。

まず、ポーハタン号に乗船したメンバー7名※のうち、“本編”では「鍋島直正公の写真を撮った人」である川崎道民を中心に描きました。

※派遣人数としては、出典資料によって差異も見られます。

写真技術に磨きをかけたり、外科手術を視察したり…と、アメリカ東海岸で短い滞在の中、走り回る川崎道民。空にあがるバルーン(気球)も見学したようです。

――出航した時期は、1860年1月頃。

和暦では安政七年(3月に改元して万延元年)。日本からの出港時は第14話で、アメリカに到着してからは第15話で描きました。

「佐賀藩の長崎英学校を創った立役者」である小出千之助も登場します。のちに大隈重信が英語を身に付けたのは、小出の影響であるようです。

〔参照(後半):

これから7年ほど後の撮影で、大隈重信・副島種臣らと並んだ写真の存在も。

全国から新時代に活躍する人材が学びに来た佐賀藩の英学校創設に活躍し、パリ万博にも赴いた国際派・小出を第2部でどう描くかも課題になりそうです。

――近代化の進展した、アメリカ東海岸。

海を渡った佐賀藩士たちも、電信・鉄道等が縦横に走る近代社会に驚愕。

〔参照:

咸臨丸に乗り込んだ秀島藤之助はアメリカ西海岸から太平洋を戻りますが、小出千之助・川崎道民らポーハタン号で渡航したメンバーは東海岸に滞在した後、大西洋を経由し、世界を一周して日本に帰ってきます。

世界を廻った者たち。彼らが持ち帰った西洋の情報や知識。佐賀藩士たちが、日本の近代化に大きな役割を果たすことにつながっていきます。

2021年07月12日

「パリ万博を、どう描くか?」

こんばんは。

大河ドラマ『青天を衝け』(22)では、幕末のパリ万博が舞台でしたね。第2部で描こうと思っているテーマの1つに、この幕末の「万国博覧会」があります。

…ちなみに今回の記事は、ほぼ『青天を衝け』には登場しない内容ばかりです。お時間のある方は、しばらく私の“空想”にお付き合いください。

では、本題です。同作品では“幕府VS薩摩”の外交合戦をハッキリと描く意図か、ある重要な部分が省略されています。

――それはパリ万博への、佐賀藩の出展。

基本的に佐賀藩は「マジメな優等生キャラ」です。能力のわりに目立てず、活躍しているのに損な役回りになりがち、何より手柄のアピールが上手くない。

「あの子は、すごく頑張っとるばってん、“持っとらん”もんね…」

学校では、そう言われてしまうタイプか。それも、佐賀の一面であることを否定はしません。しかし、私のブログにおいては問答無用で、佐賀が主役になります。

――幕府からの呼びかけに応じて、

1867(慶応三)年のパリ万博に出展した佐賀藩。その目的は、“万国無比”と評判の高い佐賀の陶磁器など、特産品の販路開拓。

佐賀藩は海外進出に熱心ですが、長崎警備担当を意識するためか“密航”には消極的。幕府の使節団参加などで公式に藩士を派遣する傾向があります。

この真面目さがもどかしいですが、それゆえ“佐賀への愛”は尽きないのです。

パリに来た、佐賀の精鋭たちを率いるのは、後に産業振興や文化財保護など、万国博覧会に関係する分野で活躍する人物。

――そのリーダーの名は、佐野常民(栄寿左衛門)。

『青天を衝け』で描かれたパリ万博の中、私は佐野常民先生の姿を探します。各国からの来場者で、賑わう博覧会場。40か国以上の参加があったとか。

これは、声を出さねば見つからない。万博の中心でも、“佐賀”を叫ぶ。

「…お客様の中に、佐賀から来られた方は、いらっしゃいませんか!?」

会場には水圧で動くエレベーターとか、大型の蒸気機関など、時代を先取りした科学技術の展示があります。

――到着時期がまだだったのか、探し方が甘かったのか…

番組で映されたパリ万博の会場では、佐野先生の姿を見つけられません。

「…佐野さんなら、“鋼鉄大砲”のところに居るとよ。」

『青天を衝け』では映り損ねるも、パリ万博の会場に佐賀の人はいたようです。

佐野先生は、“プロシア”(現・ドイツ周辺)の展示物を見て居られましたか。

――現代でも、ドイツの重工業地帯として知られる、

ルール地方の都市・エッセン。その地から世界に名を轟かせたクルップ社製の巨大な鋼鉄大砲が、華やかな万博会場に、特別な違和感を醸し出します。

…そういえば、『青天を衝け』では見かけなかった景色です。

佐賀藩の万博。海外派遣のもう1つの目的は技術情報の収集と武装の強化。佐野先生にはいろいろと“特命”もあって、お忙しかったのです。

――『青天を衝け』(22)の映像は、

幕末のパリ万国博覧会をイメージするには、とても良い教材でした。私には遠くヨーロッパの博覧会場で、奮闘する佐賀の人たちの姿が目に浮かぶようです。

大量に持ち込んだ茶葉を捌くのに、難渋する佐賀藩士の姿が。準備する期間が足らず、西洋の売れ筋に合わない陶磁器を選んでしまった佐賀商人の苦悩が。

「悔しか~っ!」

「あきらめては、ならんばい。」

――大丈夫です。近いうちに“リベンジ”の機会が来ますから…

明治のウィーン万国博覧会では、きっと佐賀の力を見せつけてやりましょう。

…という具合に『青天を衝け』を見ている間、私の空想も同時に進行します。

とても充実した時間なのですが、もう少し落ち着いて鑑賞したい気もしています。そこは佐賀藩士(?)なので、仕方が無いのかもしれません。

次回から第1部の終盤を特集し、ようやく第2部を開始予定です。パリ万博は、第23話ぐらい(?)までに描ければよいのですが、いつになることやら。

※関連記事

・参照(中盤):「主に伊万里市民・有田町民の方を対象としたつぶやき。」

・参照(写真):「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(後編)」

・参照(構成):「さがはん~パリ・ウィーン万国博覧会噺~」

大河ドラマ『青天を衝け』(22)では、幕末のパリ万博が舞台でしたね。第2部で描こうと思っているテーマの1つに、この幕末の「万国博覧会」があります。

…ちなみに今回の記事は、ほぼ『青天を衝け』には登場しない内容ばかりです。お時間のある方は、しばらく私の“空想”にお付き合いください。

では、本題です。同作品では“幕府VS薩摩”の外交合戦をハッキリと描く意図か、ある重要な部分が省略されています。

――それはパリ万博への、佐賀藩の出展。

基本的に佐賀藩は「マジメな優等生キャラ」です。能力のわりに目立てず、活躍しているのに損な役回りになりがち、何より手柄のアピールが上手くない。

「あの子は、すごく頑張っとるばってん、“持っとらん”もんね…」

学校では、そう言われてしまうタイプか。それも、佐賀の一面であることを否定はしません。しかし、私のブログにおいては問答無用で、佐賀が主役になります。

――幕府からの呼びかけに応じて、

1867(慶応三)年のパリ万博に出展した佐賀藩。その目的は、“万国無比”と評判の高い佐賀の陶磁器など、特産品の販路開拓。

佐賀藩は海外進出に熱心ですが、長崎警備担当を意識するためか“密航”には消極的。幕府の使節団参加などで公式に藩士を派遣する傾向があります。

この真面目さがもどかしいですが、それゆえ“佐賀への愛”は尽きないのです。

パリに来た、佐賀の精鋭たちを率いるのは、後に産業振興や文化財保護など、万国博覧会に関係する分野で活躍する人物。

――そのリーダーの名は、佐野常民(栄寿左衛門)。

『青天を衝け』で描かれたパリ万博の中、私は佐野常民先生の姿を探します。各国からの来場者で、賑わう博覧会場。40か国以上の参加があったとか。

これは、声を出さねば見つからない。万博の中心でも、“佐賀”を叫ぶ。

「…お客様の中に、佐賀から来られた方は、いらっしゃいませんか!?」

会場には水圧で動くエレベーターとか、大型の蒸気機関など、時代を先取りした科学技術の展示があります。

――到着時期がまだだったのか、探し方が甘かったのか…

番組で映されたパリ万博の会場では、佐野先生の姿を見つけられません。

「…佐野さんなら、“鋼鉄大砲”のところに居るとよ。」

『青天を衝け』では映り損ねるも、パリ万博の会場に佐賀の人はいたようです。

佐野先生は、“プロシア”(現・ドイツ周辺)の展示物を見て居られましたか。

――現代でも、ドイツの重工業地帯として知られる、

ルール地方の都市・エッセン。その地から世界に名を轟かせたクルップ社製の巨大な鋼鉄大砲が、華やかな万博会場に、特別な違和感を醸し出します。

…そういえば、『青天を衝け』では見かけなかった景色です。

佐賀藩の万博。海外派遣のもう1つの目的は技術情報の収集と武装の強化。佐野先生にはいろいろと“特命”もあって、お忙しかったのです。

――『青天を衝け』(22)の映像は、

幕末のパリ万国博覧会をイメージするには、とても良い教材でした。私には遠くヨーロッパの博覧会場で、奮闘する佐賀の人たちの姿が目に浮かぶようです。

大量に持ち込んだ茶葉を捌くのに、難渋する佐賀藩士の姿が。準備する期間が足らず、西洋の売れ筋に合わない陶磁器を選んでしまった佐賀商人の苦悩が。

「悔しか~っ!」

「あきらめては、ならんばい。」

――大丈夫です。近いうちに“リベンジ”の機会が来ますから…

明治のウィーン万国博覧会では、きっと佐賀の力を見せつけてやりましょう。

…という具合に『青天を衝け』を見ている間、私の空想も同時に進行します。

とても充実した時間なのですが、もう少し落ち着いて鑑賞したい気もしています。そこは佐賀藩士(?)なので、仕方が無いのかもしれません。

次回から第1部の終盤を特集し、ようやく第2部を開始予定です。パリ万博は、第23話ぐらい(?)までに描ければよいのですが、いつになることやら。

※関連記事

・参照(中盤):

・参照(写真):

・参照(構成):

2021年07月10日

「第2部を、どう描くか?」

こんばんは。

最近、忙しさにかまけて、当ブログのメインテーマ「幕末佐賀藩の大河ドラマ」から離れていた感があります。そろそろ話を戻さんばなりません。あの世界へ。

――ところで、夏の高校野球のシーズンですね…

今年は無事に予選の県大会は進むのでしょうか。いきなり野球に例えますが、最近は「変化球ばかりを出してきたが、また直球勝負をしたい」と考えています。

私の見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の本編イメージ。第2部の題材は「佐賀の志士たちの群像劇」というところでしょうか。

――ここで、大きな問題があります。

今のところ、第2部の前半と考えている年代は、1861~1867年頃。幕末も大詰めの時期。

政局の舞台だった上方(京・大坂)で佐賀の存在感は薄く、「やたらと強いのに動こうとしない佐賀藩」。近代化への地道な努力のみでは物語は書きづらい。

…激動の時代。慎重な姿勢を崩さない殿・鍋島直正。焦りを感じる佐賀の志士たちの想いは複雑です。

――思惑が読めないから、“肥前の妖怪”とまで言われる。

政治闘争にあまり絡まなかったことで、佐賀藩の影響力は軽く見られがちです。

しかし、明治維新では“官軍”への参加が大幅に出遅れようが、新政府は佐賀を中枢に迎えざるを得なかった。いわゆる“薩長土肥”の体制ですね。

…これが、歴史上に示された結果で、第2部の折り返し地点に考えています。

――「大河ドラマ」での、佐賀の“勝ち筋”を探る。

「佐賀藩の存在無しでは、新政府が運営しづらかった」という要因は、いろいろと推測できます。その中身をどんな解釈で書くか。

明治の初めに、実は新政府の体制づくりを主導していた佐賀藩の出身者たち。戊辰戦争の時期にも進んでいた、新国家建設への苦闘を大事に描きたい。

現在の思惑では、1868~1873年頃までを第2部の後半に設定。明治初期ですね。ここを「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のピークとして描きたいです。

――これが私の力量で、どこまで描けるか…

それは、私自身もわかりません。書き通せる自信があるわけでも無いのです。

幕末期の佐賀を題材として著名な作家さんの小説もありますし、「そのうち才能のある誰かが、“大河向き”の作品も書くだろう…」と思う時もあります。

…結局、「私も書いてみたい!」というのが本音なのかもしれません。

――どのみち、佐賀が本当の「大河ドラマ」になった時は、

必要に応じて、プロの脚本家さんがどうにかしてくれると思います。ならば、話の構成にまとまりを欠いても、“佐賀への愛”を叫ぶ方が大事。

そして、「“幕末佐賀藩の大河ドラマ”は、近いうちに実現するかも…」と考える、同志(?)の数をなるべく増やしておく。それが私の役回りなのかもしれません。

これからは時折、私の想いのこもった直球(ストレート)を、投げ込んでいきます。夏バテも心配な時期ですが、“捕球”できそうな方は、ぜひ受け止めてください!

最近、忙しさにかまけて、当ブログのメインテーマ「幕末佐賀藩の大河ドラマ」から離れていた感があります。そろそろ話を戻さんばなりません。あの世界へ。

――ところで、夏の高校野球のシーズンですね…

今年は無事に予選の県大会は進むのでしょうか。いきなり野球に例えますが、最近は「変化球ばかりを出してきたが、また直球勝負をしたい」と考えています。

私の見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の本編イメージ。第2部の題材は「佐賀の志士たちの群像劇」というところでしょうか。

――ここで、大きな問題があります。

今のところ、第2部の前半と考えている年代は、1861~1867年頃。幕末も大詰めの時期。

政局の舞台だった上方(京・大坂)で佐賀の存在感は薄く、「やたらと強いのに動こうとしない佐賀藩」。近代化への地道な努力のみでは物語は書きづらい。

…激動の時代。慎重な姿勢を崩さない殿・鍋島直正。焦りを感じる佐賀の志士たちの想いは複雑です。

――思惑が読めないから、“肥前の妖怪”とまで言われる。

政治闘争にあまり絡まなかったことで、佐賀藩の影響力は軽く見られがちです。

しかし、明治維新では“官軍”への参加が大幅に出遅れようが、新政府は佐賀を中枢に迎えざるを得なかった。いわゆる“薩長土肥”の体制ですね。

…これが、歴史上に示された結果で、第2部の折り返し地点に考えています。

――「大河ドラマ」での、佐賀の“勝ち筋”を探る。

「佐賀藩の存在無しでは、新政府が運営しづらかった」という要因は、いろいろと推測できます。その中身をどんな解釈で書くか。

明治の初めに、実は新政府の体制づくりを主導していた佐賀藩の出身者たち。戊辰戦争の時期にも進んでいた、新国家建設への苦闘を大事に描きたい。

現在の思惑では、1868~1873年頃までを第2部の後半に設定。明治初期ですね。ここを「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のピークとして描きたいです。

――これが私の力量で、どこまで描けるか…

それは、私自身もわかりません。書き通せる自信があるわけでも無いのです。

幕末期の佐賀を題材として著名な作家さんの小説もありますし、「そのうち才能のある誰かが、“大河向き”の作品も書くだろう…」と思う時もあります。

…結局、「私も書いてみたい!」というのが本音なのかもしれません。

――どのみち、佐賀が本当の「大河ドラマ」になった時は、

必要に応じて、プロの脚本家さんがどうにかしてくれると思います。ならば、話の構成にまとまりを欠いても、“佐賀への愛”を叫ぶ方が大事。

そして、「“幕末佐賀藩の大河ドラマ”は、近いうちに実現するかも…」と考える、同志(?)の数をなるべく増やしておく。それが私の役回りなのかもしれません。

これからは時折、私の想いのこもった直球(ストレート)を、投げ込んでいきます。夏バテも心配な時期ですが、“捕球”できそうな方は、ぜひ受け止めてください!