2021年07月21日

第16話「攘夷沸騰」①(砂塵を呼ぶ男)

こんばんは。ようやく第2部をスタートします。

1860年(万延元年)の春。幕末の風が吹き、砂ぼこりの舞う佐賀城下。

…難しい顔で語らう佐賀の若者2人の目前で、ある先輩が走り回っています。

――20歳そこそこの若者、大隈八太郎(重信)。

「ざっと(うまく)いかんばい…」

「八太郎さん、やはり江戸に人は送れんですか?」

その大隈と話しているのは、友人の久米丈一郎(邦武)。

「そうたい…難しか。剣の腕が立ち、頭も回らんばならん。」

「殿のお傍に付くに値する者ですからね…」

こう語る大隈・久米。この後に、2人とも殿に学問の講義をする立場になるのだが、いま要求されるのは剣の腕だ。

――大老・井伊直弼が襲撃された「桜田門外の変」。その波紋は広がる。

幕政の実質的な責任者が白昼、暗殺された大事件。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑮(雪の舞う三月)〕

井伊の外交政策を理解し、双方の屋敷の往来もあった佐賀藩主・鍋島直正。殿の身辺の警備を固めねば危うい。佐賀藩は過剰とも見える反応で動いた。

凄まじい速さで国元の佐賀から、江戸に派遣する腕利きの剣士を集めたのだ。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑯(殿を守れ!)〕

――その機に乗じ、大隈のような若手には“一計を案じる”者たちも。

大隈が属した「義祭同盟」には“同志”を殿の傍に送り、殿と親しく言葉を交わす機会を伺い、佐賀藩自体を“尊王寄り”の立場に変えようという計略もあった。

「義祭同盟」には佐賀の秘密結社としての側面もあり、大隈など若手も計略の実現のため奔走するも、藩の上層部には届かず、“一息”ついてしまっている。

「おおくま~っ!くめ~っ!」

通りの向こうから、やや暑苦しく大きい声が響いた。

「一体、なんの騒ぎね…」

大隈が声の主の方向を見遣る。

――走り込んでくる中年男性。煙る、砂ぼこり。

「おう、若手どもも、頑張っておるようだな。」

精悍(せいかん)な顔立ちに、丸い目。年の頃は40歳手前。突如、現れた2人の先輩・島義勇。

「団にょんさん!」

「島先生!」

大隈と久米がほぼ同時に声を出す。“団にょん”とは島義勇(団右衛門)の愛称だ。ほんの少し前まで、蝦夷地(北海道)を探索していた。

…息も弾むような荒々しい登場。若者に負けず、いや若者以上にあきらめず、現状の打破に挑む佐賀の中年の姿がそこにある。

――「おおっ!そうじゃ、ワシは先を急がんば!」

「さらばだ、若手ども!また会おう。」

自分から話しかけた島だったが忙しそうだ。駆ける足元から再び砂塵が舞う。

「島先生…江戸に行って、殿のお傍を守りたいそうですよ。」

“殿の懐刀”を目指す島義勇。是非とも、江戸での護衛に加わりたいらしい。

「意気込みはあるばってん、団にょんさんも見込みは薄かね。」

島も心当たりの重役たちを回っている様子だが、その反応はいま一つと見えた。

――ここで久米が、パッと思い付きを語る。

「八太郎さん、江藤さんはどうですか!?よく剣も遣うし、何より才がある。」

「久米らしくもなかね…。江藤さんでは、殿の御前には出られんよ。」

普段とは逆に、大隈が常識的な見解を語る。江藤は、“手明鑓”(てあきやり)と呼ばれる下級武士の身分だ。

――久米の父親は、佐賀藩の上級武士だった。

“有田皿山”では陶磁器の生産を監督し、大坂蔵屋敷や“長崎聞役”も務めた藩のエリート。その子息・久米丈一郎は、父の背中を前提として考えてしまう。

〔参照:第12話「海軍伝習」⑦(有田の“坊ちゃん”)〕

“殿のお目にかかる”ことの重大性。“上級武士”の感覚と、江藤の身分からの見え方では隔たりは大きい。「殿の御前に出る。」その値打ちが全く異なるのだ。

(続く)

1860年(万延元年)の春。幕末の風が吹き、砂ぼこりの舞う佐賀城下。

…難しい顔で語らう佐賀の若者2人の目前で、ある先輩が走り回っています。

――20歳そこそこの若者、大隈八太郎(重信)。

「ざっと(うまく)いかんばい…」

「八太郎さん、やはり江戸に人は送れんですか?」

その大隈と話しているのは、友人の久米丈一郎(邦武)。

「そうたい…難しか。剣の腕が立ち、頭も回らんばならん。」

「殿のお傍に付くに値する者ですからね…」

こう語る大隈・久米。この後に、2人とも殿に学問の講義をする立場になるのだが、いま要求されるのは剣の腕だ。

――大老・井伊直弼が襲撃された「桜田門外の変」。その波紋は広がる。

幕政の実質的な責任者が白昼、暗殺された大事件。

〔参照:

井伊の外交政策を理解し、双方の屋敷の往来もあった佐賀藩主・鍋島直正。殿の身辺の警備を固めねば危うい。佐賀藩は過剰とも見える反応で動いた。

凄まじい速さで国元の佐賀から、江戸に派遣する腕利きの剣士を集めたのだ。

〔参照:

――その機に乗じ、大隈のような若手には“一計を案じる”者たちも。

大隈が属した「義祭同盟」には“同志”を殿の傍に送り、殿と親しく言葉を交わす機会を伺い、佐賀藩自体を“尊王寄り”の立場に変えようという計略もあった。

「義祭同盟」には佐賀の秘密結社としての側面もあり、大隈など若手も計略の実現のため奔走するも、藩の上層部には届かず、“一息”ついてしまっている。

「おおくま~っ!くめ~っ!」

通りの向こうから、やや暑苦しく大きい声が響いた。

「一体、なんの騒ぎね…」

大隈が声の主の方向を見遣る。

――走り込んでくる中年男性。煙る、砂ぼこり。

「おう、若手どもも、頑張っておるようだな。」

精悍(せいかん)な顔立ちに、丸い目。年の頃は40歳手前。突如、現れた2人の先輩・島義勇。

「団にょんさん!」

「島先生!」

大隈と久米がほぼ同時に声を出す。“団にょん”とは島義勇(団右衛門)の愛称だ。ほんの少し前まで、蝦夷地(北海道)を探索していた。

…息も弾むような荒々しい登場。若者に負けず、いや若者以上にあきらめず、現状の打破に挑む佐賀の中年の姿がそこにある。

――「おおっ!そうじゃ、ワシは先を急がんば!」

「さらばだ、若手ども!また会おう。」

自分から話しかけた島だったが忙しそうだ。駆ける足元から再び砂塵が舞う。

「島先生…江戸に行って、殿のお傍を守りたいそうですよ。」

“殿の懐刀”を目指す島義勇。是非とも、江戸での護衛に加わりたいらしい。

「意気込みはあるばってん、団にょんさんも見込みは薄かね。」

島も心当たりの重役たちを回っている様子だが、その反応はいま一つと見えた。

――ここで久米が、パッと思い付きを語る。

「八太郎さん、江藤さんはどうですか!?よく剣も遣うし、何より才がある。」

「久米らしくもなかね…。江藤さんでは、殿の御前には出られんよ。」

普段とは逆に、大隈が常識的な見解を語る。江藤は、“手明鑓”(てあきやり)と呼ばれる下級武士の身分だ。

――久米の父親は、佐賀藩の上級武士だった。

“有田皿山”では陶磁器の生産を監督し、大坂蔵屋敷や“長崎聞役”も務めた藩のエリート。その子息・久米丈一郎は、父の背中を前提として考えてしまう。

〔参照:

“殿のお目にかかる”ことの重大性。“上級武士”の感覚と、江藤の身分からの見え方では隔たりは大きい。「殿の御前に出る。」その値打ちが全く異なるのだ。

(続く)

2021年07月23日

第16話「攘夷沸騰」②(小城の秘剣)

こんばんは。

佐賀の「小京都」とも称される小城。江戸時代は佐賀藩に3箇所ある“支藩”のうち1つが所在しました。

今回は、江藤新平と親しい、ある“小城藩士”が登場します。のちに熊本や山梨の発展に尽力し、その名を残す人物です。

――小城。ある剣術道場にて。

「ヤァッ!」

「トゥ-!」

気合に満ちた声が響く。

佐賀の小城支藩にある「永田右源次」道場。看板に掲げた流儀は“心形刀流”(しんぎょうとうりゅう)のようだ。

――佐賀本藩の下級役人、江藤新平。

なぜか小城の道場に出向き、剣の稽古をする。やや浅黒い顔色、頭髪は乱れがち。藩の役人になっても、かつて“野人”と揶揄(やゆ)された印象は残る。

「富岡さん、一手、ご指南(しなん)を願いたい。」

「江藤か、久しいな。」

江藤が話かけた相手は、富岡敬明という名だ。いささか年長の様子だ。年の頃、10歳ほどは上と言ったところか。

――「富岡さん」と呼ばれた男は、軽く笑みを浮かべる。

「小城でのお役目も、繁多(はんた)であられたご様子。」

江藤が言葉を続ける。しかし、その視線は鋭く、表情に笑みは無い。

「実は、酒でしくじってな。いまは随分のんびりとした暮らしとなった。」

富岡の返答に、さらに江藤の表情が険しくなる。

…おそらく江藤は経過を知っている。口を開く前から「言いたいことがある」様子が見て取れる。

「来い、江藤。」

富岡が、壁に架けてある竹刀を手に取った。

――構えを取った江藤は、何やらピリピリとしている。

「ヤァァッーッ!」

先ほどから道場には活気があふれるが、それを破るほどの気合が走った。

江藤の打ち込みも鋭いが、富岡は剣先の勢いを抑えて巻き落とす。

「せっかくのお傍(そば)務め、何故にございますか!」

どうやら江藤の不満は、富岡が失態で左遷された事についてだ。

以前、富岡は小城藩主の傍に仕えていたが、いまは要職から遠ざかっている。

「だから、酒でしくじったと言っておろう!」

――パァン!竹刀の音が響く。

江藤と対峙している富岡敬明は小城支藩の上級武士だが、2人とも身分差はお構いなく、大声を出し合いながら打ち合っている。

鬱屈した感情は、江藤の前のめりの剣に示される。「貴方ほどの人物が、何をつまらぬ失敗をしているのだ!」と、富岡を責める怒りすら感じられる。

ヒュン!

鋭い振りが風切り音をたてる。既に左に身を転じて、その剣先に富岡はいない。江藤の竹刀は、空を切ったのだ。

――次の瞬間。富岡は剣先で、江藤の肩口を抑えていた。

「お前こそ、何をそこまで焦っている。」

下級役人とは言え、江藤は軍事機密を扱う“火術方”に採用され、続いて貿易の部門“代品方”に移った。普通なら、満足な待遇だろう。

…佐賀藩は人材登用に熱心だ。そして、江藤ほどの有能さならば、ある程度の出世も期待できる。

向き直った江藤。構えを取りなおした。

「それでは、間に合わぬのです!」

――そう言い返す、江藤の眼光は真っ直ぐだ。

富岡は理解した。「己の出世ではなく、遠く先。国の大事を見据える目」だと。

パァン!

隙が出来た、その刹那(せつな)。江藤の小手打ちが富岡に炸裂した。

…先ほどまでの騒々しさが嘘のように、しばし無音の時間が流れる。

「痛っつつ…、少しは加減をしろ!」

怒りに任せた一撃。小手へ打ち込みが入った角度も良くない。これは痛そうだ。

――ここで、ようやく富岡と“目が合った”かのような江藤。

剣と大声に己の感情を乗せて、多少は気が晴れた様子だ。

「…富岡さん!済まない。」

「近いうちに時節も来るだろう…あまり、熱くなるんじゃない。」

痛がりながらも、焦る江藤を諭す富岡。ほとんど“八つ当たり”で迷惑をこうむった感じだが、まったく意に介していない。

かつて小城で少年時代を過ごした江藤。そこでは、身分の差を超えた友人も得ていたのである。

(続く)

佐賀の「小京都」とも称される小城。江戸時代は佐賀藩に3箇所ある“支藩”のうち1つが所在しました。

今回は、江藤新平と親しい、ある“小城藩士”が登場します。のちに熊本や山梨の発展に尽力し、その名を残す人物です。

――小城。ある剣術道場にて。

「ヤァッ!」

「トゥ-!」

気合に満ちた声が響く。

佐賀の小城支藩にある「永田右源次」道場。看板に掲げた流儀は“心形刀流”(しんぎょうとうりゅう)のようだ。

――佐賀本藩の下級役人、江藤新平。

なぜか小城の道場に出向き、剣の稽古をする。やや浅黒い顔色、頭髪は乱れがち。藩の役人になっても、かつて“野人”と揶揄(やゆ)された印象は残る。

「富岡さん、一手、ご指南(しなん)を願いたい。」

「江藤か、久しいな。」

江藤が話かけた相手は、富岡敬明という名だ。いささか年長の様子だ。年の頃、10歳ほどは上と言ったところか。

――「富岡さん」と呼ばれた男は、軽く笑みを浮かべる。

「小城でのお役目も、繁多(はんた)であられたご様子。」

江藤が言葉を続ける。しかし、その視線は鋭く、表情に笑みは無い。

「実は、酒でしくじってな。いまは随分のんびりとした暮らしとなった。」

富岡の返答に、さらに江藤の表情が険しくなる。

…おそらく江藤は経過を知っている。口を開く前から「言いたいことがある」様子が見て取れる。

「来い、江藤。」

富岡が、壁に架けてある竹刀を手に取った。

――構えを取った江藤は、何やらピリピリとしている。

「ヤァァッーッ!」

先ほどから道場には活気があふれるが、それを破るほどの気合が走った。

江藤の打ち込みも鋭いが、富岡は剣先の勢いを抑えて巻き落とす。

「せっかくのお傍(そば)務め、何故にございますか!」

どうやら江藤の不満は、富岡が失態で左遷された事についてだ。

以前、富岡は小城藩主の傍に仕えていたが、いまは要職から遠ざかっている。

「だから、酒でしくじったと言っておろう!」

――パァン!竹刀の音が響く。

江藤と対峙している富岡敬明は小城支藩の上級武士だが、2人とも身分差はお構いなく、大声を出し合いながら打ち合っている。

鬱屈した感情は、江藤の前のめりの剣に示される。「貴方ほどの人物が、何をつまらぬ失敗をしているのだ!」と、富岡を責める怒りすら感じられる。

ヒュン!

鋭い振りが風切り音をたてる。既に左に身を転じて、その剣先に富岡はいない。江藤の竹刀は、空を切ったのだ。

――次の瞬間。富岡は剣先で、江藤の肩口を抑えていた。

「お前こそ、何をそこまで焦っている。」

下級役人とは言え、江藤は軍事機密を扱う“火術方”に採用され、続いて貿易の部門“代品方”に移った。普通なら、満足な待遇だろう。

…佐賀藩は人材登用に熱心だ。そして、江藤ほどの有能さならば、ある程度の出世も期待できる。

向き直った江藤。構えを取りなおした。

「それでは、間に合わぬのです!」

――そう言い返す、江藤の眼光は真っ直ぐだ。

富岡は理解した。「己の出世ではなく、遠く先。国の大事を見据える目」だと。

パァン!

隙が出来た、その刹那(せつな)。江藤の小手打ちが富岡に炸裂した。

…先ほどまでの騒々しさが嘘のように、しばし無音の時間が流れる。

「痛っつつ…、少しは加減をしろ!」

怒りに任せた一撃。小手へ打ち込みが入った角度も良くない。これは痛そうだ。

――ここで、ようやく富岡と“目が合った”かのような江藤。

剣と大声に己の感情を乗せて、多少は気が晴れた様子だ。

「…富岡さん!済まない。」

「近いうちに時節も来るだろう…あまり、熱くなるんじゃない。」

痛がりながらも、焦る江藤を諭す富岡。ほとんど“八つ当たり”で迷惑をこうむった感じだが、まったく意に介していない。

かつて小城で少年時代を過ごした江藤。そこでは、身分の差を超えた友人も得ていたのである。

(続く)

2021年07月25日

第16話「攘夷沸騰」③(旅立つ友へ)

こんばんは。

少し時を遡り、1860年(安政七年)初春。大老・井伊直弼がまだ存命であり、殿・鍋島直正が天草(熊本)に佐賀の海軍基地を置く相談をしていた時期。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑭(“赤鬼”が背負うもの)〕

そして幕府の遣米使節が、海の向こうアメリカに向かって、太平洋を渡っていた頃の話。ほんのわずかな時で「桜田門外の変」が起きて、情勢は一変します。

〔参照:第14話「遣米使節」⑮(水平線の向こうに)〕

佐賀城下では江戸に旅立とうとする、ある若者と、その門出を見送る親友二人の姿がありました。

――見た感じ、不揃いな三人。

旅立つ一人は身ぎれいであり、清々しい表情をしている。見送る親友二人は、普段着の装い…そのうち一方は、そもそも身なりに気を遣う様子が無い。

「では、大木兄さん。江戸でお会いしましょう。」

「中野…随分とよそよそしい言い方をするのだな。」

「いえ、江戸で“田舎者”と侮られてはいけません。まずは言葉づかいから。」

旅支度の青年は、中野方蔵だ。フッと笑みをたたえて軽口をたたく。大木喬任・江藤新平の親友である。

――藩の上役にも受けが良い、中野方蔵。

有力な藩校の教師・草場佩川にも推薦を得るため、熱心に指導を受けた。

そして、中野は藩の上層部が感心するほど学校の統制にも力を発揮した。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑤(仮面の優等生)〕

もはや思惑どおりに、江戸への留学を勝ち取ったのだ。中野の要領の良さは、鮮やかなものだった。

――ここで大木が口を開く。

実は、大木も藩校から江戸に派遣される予定が決まっている。

「まったく…お前は何というか、上手くやるようだな。」

大木も漢学の教養など賢さは知られるが、事情は中野ほどスマートではない。

「どこに配するかが難しい…まずは江戸へ送って、勉強を続けさせるか」という“厄介払い”の印象もある。

――未だ言葉を発しないのが、江藤。

貿易部門(代品方)に務める江藤だが、友二人とは身分の差もある。藩からの期待は勤め先に表れるが、中野や大木のように、江戸へ出ることは難しそうだ。

「江藤くん。貴君もいずれ、京や江戸へと赴くこととなるはず。」

言葉にはしないが“身分の差”が悔しいという想いもあるだろう、中野は江藤の気持ちを察して声をかけた。

「…無論だ。いずれ私も、中野に続こう。」

江藤は旅立つ友に、はっきりとした目線と言葉を返した。

――中野は親友二人の言葉を聞き、満足そうに頷(うなず)いた。

上役受けが良い行動と、内に秘めた“尊王の想い”。「過激な事は、偉い人たちに届くところでは言わない」という頭の回転の速さもあった。

「よし、江藤くんが揃えば、我ら三人で“国事”を動かしましょう。」

熱く語る、中野。師匠・枝吉神陽の影響を強く受けており、すでに「幕府から朝廷に政権を返すべきだ。順を追って行動していく」と気持ちを固めている。

「承知。いつも通りの中野だな。」

「心得た。きっと私も続く。」

旅立つ中野の決意表明に、大木・江藤が応える。

「では、大木兄さん。江藤くん!一足、お先に行って参ります。」

――まだまだ、若き三人の日々。

長崎街道を東へと発つ、友の背中。それを見送る大木と江藤の二人。

「中野…、行ってしまったか。」

軽く腕組みをして、大木がつぶやく。

「大木さんは、すぐに後が追える…」

「江藤なら近いうちに、好機が来るさ。」

――“いつもの三人”から、先んじて旅立った、最年少の中野方蔵。

国際港・長崎で見聞を広め、技術を得るなら、貿易の職務に関わり、蘭学の才もある江藤ならば望みがある。

しかし“時勢”は動いている。政局に関わる情報を得るためには藩に重用され、京や江戸に出ることが必要だ。身分の差もあって、その道筋は見えそうにない。

江藤は時おり、小城の道場に通っては、鋭く剣を振るう。その燻(くすぶ)る想いには、焦りの気持ちがにじんでいた。

(続く)

少し時を遡り、1860年(安政七年)初春。大老・井伊直弼がまだ存命であり、殿・鍋島直正が天草(熊本)に佐賀の海軍基地を置く相談をしていた時期。

〔参照(後半):

そして幕府の遣米使節が、海の向こうアメリカに向かって、太平洋を渡っていた頃の話。ほんのわずかな時で「桜田門外の変」が起きて、情勢は一変します。

〔参照:

佐賀城下では江戸に旅立とうとする、ある若者と、その門出を見送る親友二人の姿がありました。

――見た感じ、不揃いな三人。

旅立つ一人は身ぎれいであり、清々しい表情をしている。見送る親友二人は、普段着の装い…そのうち一方は、そもそも身なりに気を遣う様子が無い。

「では、大木兄さん。江戸でお会いしましょう。」

「中野…随分とよそよそしい言い方をするのだな。」

「いえ、江戸で“田舎者”と侮られてはいけません。まずは言葉づかいから。」

旅支度の青年は、中野方蔵だ。フッと笑みをたたえて軽口をたたく。大木喬任・江藤新平の親友である。

――藩の上役にも受けが良い、中野方蔵。

有力な藩校の教師・草場佩川にも推薦を得るため、熱心に指導を受けた。

そして、中野は藩の上層部が感心するほど学校の統制にも力を発揮した。

〔参照:

もはや思惑どおりに、江戸への留学を勝ち取ったのだ。中野の要領の良さは、鮮やかなものだった。

――ここで大木が口を開く。

実は、大木も藩校から江戸に派遣される予定が決まっている。

「まったく…お前は何というか、上手くやるようだな。」

大木も漢学の教養など賢さは知られるが、事情は中野ほどスマートではない。

「どこに配するかが難しい…まずは江戸へ送って、勉強を続けさせるか」という“厄介払い”の印象もある。

――未だ言葉を発しないのが、江藤。

貿易部門(代品方)に務める江藤だが、友二人とは身分の差もある。藩からの期待は勤め先に表れるが、中野や大木のように、江戸へ出ることは難しそうだ。

「江藤くん。貴君もいずれ、京や江戸へと赴くこととなるはず。」

言葉にはしないが“身分の差”が悔しいという想いもあるだろう、中野は江藤の気持ちを察して声をかけた。

「…無論だ。いずれ私も、中野に続こう。」

江藤は旅立つ友に、はっきりとした目線と言葉を返した。

――中野は親友二人の言葉を聞き、満足そうに頷(うなず)いた。

上役受けが良い行動と、内に秘めた“尊王の想い”。「過激な事は、偉い人たちに届くところでは言わない」という頭の回転の速さもあった。

「よし、江藤くんが揃えば、我ら三人で“国事”を動かしましょう。」

熱く語る、中野。師匠・枝吉神陽の影響を強く受けており、すでに「幕府から朝廷に政権を返すべきだ。順を追って行動していく」と気持ちを固めている。

「承知。いつも通りの中野だな。」

「心得た。きっと私も続く。」

旅立つ中野の決意表明に、大木・江藤が応える。

「では、大木兄さん。江藤くん!一足、お先に行って参ります。」

――まだまだ、若き三人の日々。

長崎街道を東へと発つ、友の背中。それを見送る大木と江藤の二人。

「中野…、行ってしまったか。」

軽く腕組みをして、大木がつぶやく。

「大木さんは、すぐに後が追える…」

「江藤なら近いうちに、好機が来るさ。」

――“いつもの三人”から、先んじて旅立った、最年少の中野方蔵。

国際港・長崎で見聞を広め、技術を得るなら、貿易の職務に関わり、蘭学の才もある江藤ならば望みがある。

しかし“時勢”は動いている。政局に関わる情報を得るためには藩に重用され、京や江戸に出ることが必要だ。身分の差もあって、その道筋は見えそうにない。

江藤は時おり、小城の道場に通っては、鋭く剣を振るう。その燻(くすぶ)る想いには、焦りの気持ちがにじんでいた。

(続く)

2021年07月28日

第16話「攘夷沸騰」④(その船を、取りに行け)

こんばんは。

前回、佐賀城下で親友の大木喬任・江藤新平の2人に見送られて、江戸へと旅立った中野方蔵。街道を進む中で異変を感じ取ります。

とくに“オリンピック”を意識したわけではありませんが、なぜか佐賀藩士たちが“東京”(江戸)に向かう話が次々に展開します。

――1860年(安政七年・万延元年)の春。

途中、京の都にも立ち寄った中野方蔵。大老・井伊直弼が実行した“安政の大獄”の効果なのか、一時、都を席巻した“尊攘派”の勢いには低下が見えた。

パカラッ…パカラッ…

道の向こうから、馬の蹄(ひづめ)の音が聞こえ、砂煙が舞うのが見える。

「急ぎの遣いか…」

早馬は、どこかの大名家の急使であるようだ。

――ようやく、江戸も近づいてきた頃。

「えっさ、ほいさ…」

今度は、風を切って突き進む早飛脚(はや びきゃく)の姿が見える。

「早馬(はやうま)が走ったかと思えば、今度は、大名飛脚か…」

中野方蔵は、慌ただしい街道の風景を見つめていた。

めったに走らぬ武家の者が走り回っている。明らかに様子がおかしい。どこからも「一刻も早く、国元に異変を知らせねば…!」という切迫感が漂うのである。

――要領も、人あたりも良い、中野方蔵。

さっそく宿場や道中での情報収集にかかり、おおよその状況を掴んだ。どうやら幕府の大老・井伊直弼が、水戸の浪士に襲撃されたことは確からしい。

…この騒ぎだと、絶命もしくは再起不能の深手を負っている。

「また、時勢が動いたようだ。江戸に急がねば。」

佐賀では“義祭同盟”の仲間と「幕府は政権を朝廷にお返しすべき」と議論をしている。思いのほか“時流”は早い。江戸で活動するには、好機かもしれない。

――同じ頃。他にも、江戸に向かう佐賀の者がいた。

「彦根(滋賀)への往来が、特に慌ただしかね…」

佐野常民(栄寿)。当時の名を厳密に言えば佐野栄寿左衛門という佐賀藩士。

こちらは殿・鍋島直正から“指令”の手紙を受け取り、江戸に向かっている。

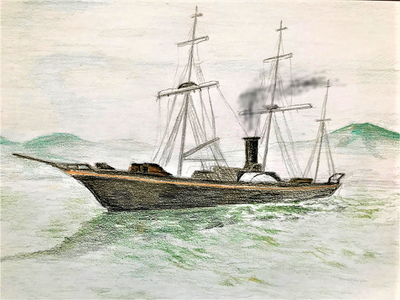

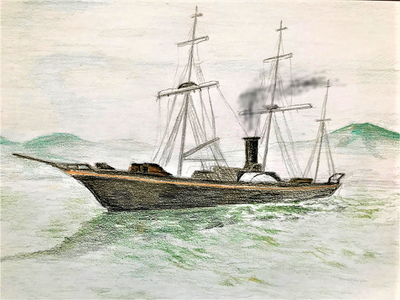

…聞けば佐賀が、幕府から“蒸気船”の運用を任されるという。

長崎の海軍伝習で馴染みの深い、外輪推進式の蒸気船・“観光丸”。

「その船を佐賀藩が預かったので、江戸まで受け取りに参れ」との指示だ。

佐野は以前、この船に殿を乗せて薩摩まで走らせたことがある。もちろん幕府には秘密の航海だった。

〔参照:第14話「遣米使節」⑩(秘密の航海)〕

――先年(1859年)、長崎の海軍伝習所は閉鎖となった。

幕府の伝習生たちは長崎から退去したが、納得のいかない佐賀藩士たち。

「井伊大老が閉鎖を決めたのか!」と不満を口にしながら、オランダ人教官から聞けるだけのことは聞いて、しばらく自力で訓練を続けたのだった。

すっかり海軍士官が養成できた佐賀藩。あとは“三重津”での水夫の育成と、船の修理のための“ドック”や工場の整備に忙しい。

佐賀藩だと蒸気船を運用する人材も揃ううえに、長崎警備の任もある。幕府側にも“大義名分”が立ち、佐賀は“観光丸”を預けるに適切な相手だったのだ。

〔参照:第12話「海軍伝習」⑩-2(負けんばい!・後編)〕

――もし時があれば、いまの京の都も見たかった佐野だったが…

しかし、江戸では“凶事”が起きたという風聞。

「…なんとも不穏な。殿の御身も案じられる。江戸に急がんば。」

京の都は、佐野常民が蘭学の勉強を積み、佐賀藩に呼び寄せた、中村奇輔・石黒寛次・田中久重ら、友人の技術者たちと知り合った場所。

…そんな“青春の都”を懐かしむ暇もなく、佐野も街道を東へと急ぐのだった。

〔参照(前半):第7話「尊王義祭」⑩〕

(続く)

前回、佐賀城下で親友の大木喬任・江藤新平の2人に見送られて、江戸へと旅立った中野方蔵。街道を進む中で異変を感じ取ります。

とくに“オリンピック”を意識したわけではありませんが、なぜか佐賀藩士たちが“東京”(江戸)に向かう話が次々に展開します。

――1860年(安政七年・万延元年)の春。

途中、京の都にも立ち寄った中野方蔵。大老・井伊直弼が実行した“安政の大獄”の効果なのか、一時、都を席巻した“尊攘派”の勢いには低下が見えた。

パカラッ…パカラッ…

道の向こうから、馬の蹄(ひづめ)の音が聞こえ、砂煙が舞うのが見える。

「急ぎの遣いか…」

早馬は、どこかの大名家の急使であるようだ。

――ようやく、江戸も近づいてきた頃。

「えっさ、ほいさ…」

今度は、風を切って突き進む早飛脚(はや びきゃく)の姿が見える。

「早馬(はやうま)が走ったかと思えば、今度は、大名飛脚か…」

中野方蔵は、慌ただしい街道の風景を見つめていた。

めったに走らぬ武家の者が走り回っている。明らかに様子がおかしい。どこからも「一刻も早く、国元に異変を知らせねば…!」という切迫感が漂うのである。

――要領も、人あたりも良い、中野方蔵。

さっそく宿場や道中での情報収集にかかり、おおよその状況を掴んだ。どうやら幕府の大老・井伊直弼が、水戸の浪士に襲撃されたことは確からしい。

…この騒ぎだと、絶命もしくは再起不能の深手を負っている。

「また、時勢が動いたようだ。江戸に急がねば。」

佐賀では“義祭同盟”の仲間と「幕府は政権を朝廷にお返しすべき」と議論をしている。思いのほか“時流”は早い。江戸で活動するには、好機かもしれない。

――同じ頃。他にも、江戸に向かう佐賀の者がいた。

「彦根(滋賀)への往来が、特に慌ただしかね…」

佐野常民(栄寿)。当時の名を厳密に言えば佐野栄寿左衛門という佐賀藩士。

こちらは殿・鍋島直正から“指令”の手紙を受け取り、江戸に向かっている。

…聞けば佐賀が、幕府から“蒸気船”の運用を任されるという。

長崎の海軍伝習で馴染みの深い、外輪推進式の蒸気船・“観光丸”。

「その船を佐賀藩が預かったので、江戸まで受け取りに参れ」との指示だ。

佐野は以前、この船に殿を乗せて薩摩まで走らせたことがある。もちろん幕府には秘密の航海だった。

〔参照:

――先年(1859年)、長崎の海軍伝習所は閉鎖となった。

幕府の伝習生たちは長崎から退去したが、納得のいかない佐賀藩士たち。

「井伊大老が閉鎖を決めたのか!」と不満を口にしながら、オランダ人教官から聞けるだけのことは聞いて、しばらく自力で訓練を続けたのだった。

すっかり海軍士官が養成できた佐賀藩。あとは“三重津”での水夫の育成と、船の修理のための“ドック”や工場の整備に忙しい。

佐賀藩だと蒸気船を運用する人材も揃ううえに、長崎警備の任もある。幕府側にも“大義名分”が立ち、佐賀は“観光丸”を預けるに適切な相手だったのだ。

〔参照:

――もし時があれば、いまの京の都も見たかった佐野だったが…

しかし、江戸では“凶事”が起きたという風聞。

「…なんとも不穏な。殿の御身も案じられる。江戸に急がんば。」

京の都は、佐野常民が蘭学の勉強を積み、佐賀藩に呼び寄せた、中村奇輔・石黒寛次・田中久重ら、友人の技術者たちと知り合った場所。

…そんな“青春の都”を懐かしむ暇もなく、佐野も街道を東へと急ぐのだった。

〔参照(前半):

(続く)

2021年08月02日

第16話「攘夷沸騰」⑤(警護者たちの黄昏)

こんばんは。

オリンピックの編成で『青天を衝け』の放送は5週もお休みだとか。幕末の大河ドラマを見ると頭の中が忙しいので、逆に“本編”を進める好機かもしれません。

さて、「桜田門外の変」以降、さらに不穏な空気の強まる江戸の市中。当時は“開国”の影響で、日本に入った外国人を襲撃する事件も起きていました。

尊王攘夷派の過激な行動の“後始末”に追われる幕府。政治体制の弱体化につながっていきます。

次第に殺伐とした幕末の姿が現れますが、佐賀藩は“独自路線”を歩むことに。その理由の1つは、あまり芳しくない事情でした。

――江戸。佐賀藩邸。

「お召しにより、ただいま江戸に参上いたしました。」

藩政のエリート・中野数馬が佐賀から30余人の剣士たちを率いて姿を見せる。

…なお、先行して江戸に出た中野方蔵とは別人物だ。大木・江藤の親友である中野の方は、ごく一般的な佐賀藩士。

剣士の一団を率いる中野は、藩の重役を補佐する名家の者と説明しておく。

一行は、まさに昼夜を問わず駆け続けてきた様子だが、さすがに剣を得手とする者たち。旅の埃(ほこり)で身ぎれいとは程遠いが、息も乱れず、士気も高い。

――殿の護衛のために、集められた精鋭たち。

「これは中野どの。何とも頼もしいことだ。」

幼少期から殿・鍋島直正の傍にいる、側近・古川与一(松根)が出迎える。

「殿は何処(いずこ)に居られますか。」

中野数馬は、遡っては「戦国の世で佐賀藩祖・鍋島直茂公に仕え、西の要衝・伊万里の抑えを任された」という中野清明を先祖に持つエリートだ。

…由緒正しいうえに有能なので、当然のように出世している。

――古川は「まずは殿に、ご挨拶を」という、中野の気持ちを察する。

「中野どの…、これへ。」

公家との交際にも適する文化人・古川は、所作に品位があるのだ。

「はっ…。」

江戸まで駆けてきたので、土埃にまみれているが、名門の出自を持つ中野数馬にも品格がある。

「実のところ、殿はお加減がよろしくない…」

古川が告げたのは、殿・鍋島直正の不調についてである。

――小声で会話する、側近・古川とエリート・中野。

「では、ご挨拶の儀は差し控え、ただちに警固に入りまする。」

いま、為すべきことを察した中野数馬。そのまま藩邸の警備の任にあたる。

30人を数える剣士の一団に対して、中野は声を張った。

「皆、長旅ご苦労である。」

「はっ!」

――剣士たちの幾人かの声が揃う。

ただちに気持ちを転じて“警備隊長”として指揮に入る中野数馬。

「我々は手筈(てはず)通り、殿をお守りする!決して手抜かりをいたすな。」

「はっ!」

さらに大勢の声が揃った。こうして、佐賀藩の屋敷では、腕利きの剣士による厳重な警備が敷かれることになった。

――夕刻。廊下を通りががったのは、佐野常民(栄寿)。

江戸に到着した時は、予想より穏やかな屋敷内だったが、急に物々しくなった。

「俄(にわ)かに、慌ただしかね…」

さっそく日中の警戒を始める者、夜警に備えてか鍛錬の組太刀を始める者も…

「ヤッ!」「トォーツ!」

…こうして四六時中、藩邸の庭には気合に満ちた声が響くことになった。

「勇ましかね。“さがんもん”は、こうでなくては。」

佐野は常々「佐賀の侍は、頑張らねばならない」と考えている。一言つぶやくと、次の任務に取り掛かるのだった。

(続く)

オリンピックの編成で『青天を衝け』の放送は5週もお休みだとか。幕末の大河ドラマを見ると頭の中が忙しいので、逆に“本編”を進める好機かもしれません。

さて、「桜田門外の変」以降、さらに不穏な空気の強まる江戸の市中。当時は“開国”の影響で、日本に入った外国人を襲撃する事件も起きていました。

尊王攘夷派の過激な行動の“後始末”に追われる幕府。政治体制の弱体化につながっていきます。

次第に殺伐とした幕末の姿が現れますが、佐賀藩は“独自路線”を歩むことに。その理由の1つは、あまり芳しくない事情でした。

――江戸。佐賀藩邸。

「お召しにより、ただいま江戸に参上いたしました。」

藩政のエリート・中野数馬が佐賀から30余人の剣士たちを率いて姿を見せる。

…なお、先行して江戸に出た中野方蔵とは別人物だ。大木・江藤の親友である中野の方は、ごく一般的な佐賀藩士。

剣士の一団を率いる中野は、藩の重役を補佐する名家の者と説明しておく。

一行は、まさに昼夜を問わず駆け続けてきた様子だが、さすがに剣を得手とする者たち。旅の埃(ほこり)で身ぎれいとは程遠いが、息も乱れず、士気も高い。

――殿の護衛のために、集められた精鋭たち。

「これは中野どの。何とも頼もしいことだ。」

幼少期から殿・鍋島直正の傍にいる、側近・古川与一(松根)が出迎える。

「殿は何処(いずこ)に居られますか。」

中野数馬は、遡っては「戦国の世で佐賀藩祖・鍋島直茂公に仕え、西の要衝・伊万里の抑えを任された」という中野清明を先祖に持つエリートだ。

…由緒正しいうえに有能なので、当然のように出世している。

――古川は「まずは殿に、ご挨拶を」という、中野の気持ちを察する。

「中野どの…、これへ。」

公家との交際にも適する文化人・古川は、所作に品位があるのだ。

「はっ…。」

江戸まで駆けてきたので、土埃にまみれているが、名門の出自を持つ中野数馬にも品格がある。

「実のところ、殿はお加減がよろしくない…」

古川が告げたのは、殿・鍋島直正の不調についてである。

――小声で会話する、側近・古川とエリート・中野。

「では、ご挨拶の儀は差し控え、ただちに警固に入りまする。」

いま、為すべきことを察した中野数馬。そのまま藩邸の警備の任にあたる。

30人を数える剣士の一団に対して、中野は声を張った。

「皆、長旅ご苦労である。」

「はっ!」

――剣士たちの幾人かの声が揃う。

ただちに気持ちを転じて“警備隊長”として指揮に入る中野数馬。

「我々は手筈(てはず)通り、殿をお守りする!決して手抜かりをいたすな。」

「はっ!」

さらに大勢の声が揃った。こうして、佐賀藩の屋敷では、腕利きの剣士による厳重な警備が敷かれることになった。

――夕刻。廊下を通りががったのは、佐野常民(栄寿)。

江戸に到着した時は、予想より穏やかな屋敷内だったが、急に物々しくなった。

「俄(にわ)かに、慌ただしかね…」

さっそく日中の警戒を始める者、夜警に備えてか鍛錬の組太刀を始める者も…

「ヤッ!」「トォーツ!」

…こうして四六時中、藩邸の庭には気合に満ちた声が響くことになった。

「勇ましかね。“さがんもん”は、こうでなくては。」

佐野は常々「佐賀の侍は、頑張らねばならない」と考えている。一言つぶやくと、次の任務に取り掛かるのだった。

(続く)

2021年08月04日

第16話「攘夷沸騰」⑥(積年の胃痛にて…)

こんばんは。

“鉄腕”と称され実行力には評価のあった大老・井伊直弼。知識に優れた人材は居ても、統率力のあるリーダーを失ったことで幕府内では迷走が始まります。

…幕末の黎明期、技術開発や外交政策で幕府に協力し、目立って力を発揮した佐賀藩。次第に幕閣から距離を取るようになっていく時期です。

――江戸。“厳戒態勢”の佐賀藩邸。

今日も屋敷内では、警備の剣士たちが目を光らせている。

そして、その日も江戸城からの遣いは来る。

「鍋島肥前守は、まだ御城に参じないのか…?」

「あいにく“胃の腑(ふ)”に強い痛みあり、それも引かず…他にも…」

登城を催促する幕府からの使者。江戸詰めの側近が殿様の不調を伝える。

――その頃。殿・鍋島直正は、ある家来と会っていた。

「佐野よ…、ひとまず“観光丸”は任せたぞ。」

座ったまま、そう語る佐賀の殿様。何だか前かがみで姿勢が悪い。

「馴染みのある蒸気船にございます。お任せくださいませ。」

力強く返答する佐野常民(栄寿)。時おり述べるが、正式な名は“栄寿左衛門”。

いまの佐野は、医者時代の丸坊主ではない。しっかり髷(まげ)を結う侍の姿。

「…して、殿。お加減は、如何(いかが)なのでございますか?」

かつてオランダ医学を修練した佐野。ほぼ“患者”に見える殿様への問診だ。

――その殿様が、引きつった笑みを浮かべて応える。

「良からず。“胃の腑”のみならず、あちこちが痛む…」

「殿…笑い事ではございませぬ。養生をなさらねば!」

佐野が、急に医者の顔になって語気を強める。“消化器系”の不調の様子だ。

…1か月ほど前。突然の“凶事”により井伊大老と進めていた、天草(熊本)への佐賀藩の海軍基地の計画は消滅した。

外洋を守る海防政策について、幕府での理解者を失ったうえに、逆に幕閣たちからは「混乱の収拾に力を貸せ」と矢の催促である。

殿・直正の失望は大きかった。佐賀を雄藩へと導く中で積年の無理は重なり、以前から主に胃痛などの体調不良に陥っていた。

――側近・古川与一(松根)も、佐野の言葉を聞いていた。

「殿、佐野の申す通りでござる。一度、国元にお戻りになってご養生を。」

「いかにも。佐賀にお戻りになられませ。」

周りの側近たちも声を揃える。“幕府がすごく催促してくるし、混乱に巻き込まれては面倒だ…”という本音が見える者もいる。

「…そうか。そうやも知れぬな。」

殿・直正も、“では、佐賀に帰ってしまうか”という表情を見せた。長崎警護の重責を抱える佐賀藩には、殿様は江戸への滞在が短期で済む特例がある。

――屋敷内。剣士たちの引率役・中野数馬が、また声を張る。

「皆、よく聞け。殿はこれより国元にお帰りになる。」

…剣士たちが、神妙な面持ちで聞き入る。

「わかっていると思うが、ここからがお主らの働くべきところだ。」

「はっ!」

幾人かの声が重なる。すでに腕をまくって、気合十分の者までいるようだ。

一刻も早く、殿を江戸より退避させる。こんな時の佐賀藩の対応は迅速である。鍋島直正の影響力に期待していた、幕府の閣僚たちは唖然とした。

――こうして帰路の警護につく、佐賀の剣士たち。

今度は東海道を西へ。剣士たちとしては、来た道は走りだったが、戻りは襲撃を警戒しながら…というところが大きな違いだ。

京の都を西に過ぎ兵庫の港に至ると、すでに佐賀藩が蒸気船を待たせている。

「ここまで来れば、ひと安心でございますな。」

何より、殿の無事が一番。側近・古川は、柔和な笑みを浮かべた。

「お貢(姫)も我が身を案じておるかもしれぬ。文(ふみ)でも書くとするか。」

不穏となった江戸を離れたが、川越藩(埼玉)に嫁ぎ、佐賀藩邸の近隣にいる愛娘・貢姫とは遠くなってしまう。

ひとまずは、娘に無事を知らせる手紙を思い立つ、佐賀の殿様だった。

(続く)

“鉄腕”と称され実行力には評価のあった大老・井伊直弼。知識に優れた人材は居ても、統率力のあるリーダーを失ったことで幕府内では迷走が始まります。

…幕末の黎明期、技術開発や外交政策で幕府に協力し、目立って力を発揮した佐賀藩。次第に幕閣から距離を取るようになっていく時期です。

――江戸。“厳戒態勢”の佐賀藩邸。

今日も屋敷内では、警備の剣士たちが目を光らせている。

そして、その日も江戸城からの遣いは来る。

「鍋島肥前守は、まだ御城に参じないのか…?」

「あいにく“胃の腑(ふ)”に強い痛みあり、それも引かず…他にも…」

登城を催促する幕府からの使者。江戸詰めの側近が殿様の不調を伝える。

――その頃。殿・鍋島直正は、ある家来と会っていた。

「佐野よ…、ひとまず“観光丸”は任せたぞ。」

座ったまま、そう語る佐賀の殿様。何だか前かがみで姿勢が悪い。

「馴染みのある蒸気船にございます。お任せくださいませ。」

力強く返答する佐野常民(栄寿)。時おり述べるが、正式な名は“栄寿左衛門”。

いまの佐野は、医者時代の丸坊主ではない。しっかり髷(まげ)を結う侍の姿。

「…して、殿。お加減は、如何(いかが)なのでございますか?」

かつてオランダ医学を修練した佐野。ほぼ“患者”に見える殿様への問診だ。

――その殿様が、引きつった笑みを浮かべて応える。

「良からず。“胃の腑”のみならず、あちこちが痛む…」

「殿…笑い事ではございませぬ。養生をなさらねば!」

佐野が、急に医者の顔になって語気を強める。“消化器系”の不調の様子だ。

…1か月ほど前。突然の“凶事”により井伊大老と進めていた、天草(熊本)への佐賀藩の海軍基地の計画は消滅した。

外洋を守る海防政策について、幕府での理解者を失ったうえに、逆に幕閣たちからは「混乱の収拾に力を貸せ」と矢の催促である。

殿・直正の失望は大きかった。佐賀を雄藩へと導く中で積年の無理は重なり、以前から主に胃痛などの体調不良に陥っていた。

――側近・古川与一(松根)も、佐野の言葉を聞いていた。

「殿、佐野の申す通りでござる。一度、国元にお戻りになってご養生を。」

「いかにも。佐賀にお戻りになられませ。」

周りの側近たちも声を揃える。“幕府がすごく催促してくるし、混乱に巻き込まれては面倒だ…”という本音が見える者もいる。

「…そうか。そうやも知れぬな。」

殿・直正も、“では、佐賀に帰ってしまうか”という表情を見せた。長崎警護の重責を抱える佐賀藩には、殿様は江戸への滞在が短期で済む特例がある。

――屋敷内。剣士たちの引率役・中野数馬が、また声を張る。

「皆、よく聞け。殿はこれより国元にお帰りになる。」

…剣士たちが、神妙な面持ちで聞き入る。

「わかっていると思うが、ここからがお主らの働くべきところだ。」

「はっ!」

幾人かの声が重なる。すでに腕をまくって、気合十分の者までいるようだ。

一刻も早く、殿を江戸より退避させる。こんな時の佐賀藩の対応は迅速である。鍋島直正の影響力に期待していた、幕府の閣僚たちは唖然とした。

――こうして帰路の警護につく、佐賀の剣士たち。

今度は東海道を西へ。剣士たちとしては、来た道は走りだったが、戻りは襲撃を警戒しながら…というところが大きな違いだ。

京の都を西に過ぎ兵庫の港に至ると、すでに佐賀藩が蒸気船を待たせている。

「ここまで来れば、ひと安心でございますな。」

何より、殿の無事が一番。側近・古川は、柔和な笑みを浮かべた。

「お貢(姫)も我が身を案じておるかもしれぬ。文(ふみ)でも書くとするか。」

不穏となった江戸を離れたが、川越藩(埼玉)に嫁ぎ、佐賀藩邸の近隣にいる愛娘・貢姫とは遠くなってしまう。

ひとまずは、娘に無事を知らせる手紙を思い立つ、佐賀の殿様だった。

(続く)

2021年08月10日

第16話「攘夷沸騰」⑦(父娘の心配事)

こんばんは。

オリンピックが終わるや、夏の高校野球が始まりましたね。佐賀県の代表として出場した“東明館”…惜しい試合展開だったようですね。

現在の基山町にある東明館高校。学校名は江戸時代、当地にあった“対馬藩 田代領”の藩校に由来するそうです。

佐賀藩ではありませんが、第16話「攘夷沸騰」の展開に深く関わる“田代領”。より進んだ「佐賀の大河ドラマ」を目指すならば、何とか描きたいところです。

では、“本編”に戻ります。いつの世も、身内の心配事は尽きないようでして…

――殿・鍋島直正が、兵庫の港を発つ。

ボォォーッ…

風は弱い様子だ。帆は張らず“汽走”を選択する見通しとなる。蒸気機関による航行に向け、藩士たちが支度(したく)をする。

「与一よ。ここまで来ると、かえって江戸が気になるのう。」

「貢姫さま…にございますか。」

「…相変わらず、察しの良い。持つべきものは“幼なじみ”ということか。」

「畏(おそ)れ多いことにございます。」

――殿様と話すのは、気心の知れた側近・古川与一(松根)。

時折は潮風が通る。京の都を越えて、佐賀へは海路にて帰還する行程だ。

兵庫の港に着くや、殿・直正は愛娘・貢姫に無事を知らせる手紙を書き送る。他家に嫁いだ娘に対して、手紙のやり取りは月に数回の時もあり、頻繁である。

10代のうちに殿様になった直正。当時は佐賀藩の建て直しに忙しく、子にも恵まれなかった。待望の第一子が誕生したのは20代半ば。

…そのためか長女・貢姫への愛情はとりわけ深いのだ。

――手紙には「愛娘を安心させたい…」だけではない、事情もあった。

側近・古川が、殿・直正に問う。

「松平さまのお加減は、如何(いかが)なのでしょうか。」

直正が、眉間にしわを寄せて答える。

「芳しくない…、お貢も、直侯どのの姿さえ見ておらぬようじゃ。」

「与一よ!余は…貢(姫)が心配でならぬ!」

「然(しか)り!この古川も、貢姫さまが案じられてなりませぬ!」

――もう50歳も近い“幼なじみ”主従の2人が立ち上がって語る。

2人には熱を入れて心配する理由があった。殿の愛娘・貢姫は、川越藩(埼玉)の若殿・松平直侯に嫁いでいる。

…養子として、川越藩に入った松平直侯の実家は水戸藩である。

父は“水戸烈公”として有名な徳川斉昭。兄にも“英明”と名高く「次の将軍に!」と推す声も強かった、一橋慶喜がいる。

眩(まばゆ)いばかりに注目される父兄を持ち、川越の松平家に養子に入った、直侯は将来が有望な“貴公子”だった。

――しかし、期待通りにいかない事があるのも、世の常だ。

新しい藩主。とくに他家からの養子ともなれば、何かと“重圧”がかかる。殿様というだけで、無条件に言うことを聞いてもらえるほど、物事は都合良く運ばない。

「お悩みも多かったことでしょう…」

側近・古川が渋い表情で振り返る。若殿だった頃の直正が、重臣たちの反発に苦労していた記憶が過ぎる。

「あの頃は…辛かったのう。きっと直侯どのも苦しかったのじゃ。」

殿・直正も、側近・古川と顔を見合わせて、過去を回想する。

〔参照:第2話「算盤大名」④〕

――譜代大名の名家が入る川越藩。

江戸湾に“お台場”を築いた際にも、川越が第一台場を任された。幕府から厚い信頼がある川越藩主は、幕府の重職に就くのが常だ。

御三家・水戸藩(茨城)から、その川越藩に入り、佐賀の有力大名・鍋島家から正室を迎える。絵に描いたような“貴公子”人生を歩む定めだった、松平直侯。

…しかし、過度の期待を背負うのに適する者ばかりでは無い。

いまや、川越の若殿様は心を病んでしまったようだ。その病状は重篤であり、「部屋からも出て来ない」ほど悪化しているという。

――水戸と佐賀。東西の雄藩のつながりを強めるため…

かつて松平直侯の実家である水戸藩の藤田東湖と、佐賀藩の“団にょん”こと島義勇が尽力した縁談だったが、嫁いだ貢姫は厳しい状況にある。

〔参照:第11話「蝦夷探検」②(江戸の貢姫)〕

「…貢(姫)には、幸せになってほしかった。」

殿・直正は、涙をこらえているのか。うつむいて語る。

「殿…、あきらめてはなりませぬ。」

側近・古川は気を遣って顔を合わせず、殿様を励ますのだった。

(続く)

オリンピックが終わるや、夏の高校野球が始まりましたね。佐賀県の代表として出場した“東明館”…惜しい試合展開だったようですね。

現在の基山町にある東明館高校。学校名は江戸時代、当地にあった“対馬藩 田代領”の藩校に由来するそうです。

佐賀藩ではありませんが、第16話「攘夷沸騰」の展開に深く関わる“田代領”。より進んだ「佐賀の大河ドラマ」を目指すならば、何とか描きたいところです。

では、“本編”に戻ります。いつの世も、身内の心配事は尽きないようでして…

――殿・鍋島直正が、兵庫の港を発つ。

ボォォーッ…

風は弱い様子だ。帆は張らず“汽走”を選択する見通しとなる。蒸気機関による航行に向け、藩士たちが支度(したく)をする。

「与一よ。ここまで来ると、かえって江戸が気になるのう。」

「貢姫さま…にございますか。」

「…相変わらず、察しの良い。持つべきものは“幼なじみ”ということか。」

「畏(おそ)れ多いことにございます。」

――殿様と話すのは、気心の知れた側近・古川与一(松根)。

時折は潮風が通る。京の都を越えて、佐賀へは海路にて帰還する行程だ。

兵庫の港に着くや、殿・直正は愛娘・貢姫に無事を知らせる手紙を書き送る。他家に嫁いだ娘に対して、手紙のやり取りは月に数回の時もあり、頻繁である。

10代のうちに殿様になった直正。当時は佐賀藩の建て直しに忙しく、子にも恵まれなかった。待望の第一子が誕生したのは20代半ば。

…そのためか長女・貢姫への愛情はとりわけ深いのだ。

――手紙には「愛娘を安心させたい…」だけではない、事情もあった。

側近・古川が、殿・直正に問う。

「松平さまのお加減は、如何(いかが)なのでしょうか。」

直正が、眉間にしわを寄せて答える。

「芳しくない…、お貢も、直侯どのの姿さえ見ておらぬようじゃ。」

「与一よ!余は…貢(姫)が心配でならぬ!」

「然(しか)り!この古川も、貢姫さまが案じられてなりませぬ!」

――もう50歳も近い“幼なじみ”主従の2人が立ち上がって語る。

2人には熱を入れて心配する理由があった。殿の愛娘・貢姫は、川越藩(埼玉)の若殿・松平直侯に嫁いでいる。

…養子として、川越藩に入った松平直侯の実家は水戸藩である。

父は“水戸烈公”として有名な徳川斉昭。兄にも“英明”と名高く「次の将軍に!」と推す声も強かった、一橋慶喜がいる。

眩(まばゆ)いばかりに注目される父兄を持ち、川越の松平家に養子に入った、直侯は将来が有望な“貴公子”だった。

――しかし、期待通りにいかない事があるのも、世の常だ。

新しい藩主。とくに他家からの養子ともなれば、何かと“重圧”がかかる。殿様というだけで、無条件に言うことを聞いてもらえるほど、物事は都合良く運ばない。

「お悩みも多かったことでしょう…」

側近・古川が渋い表情で振り返る。若殿だった頃の直正が、重臣たちの反発に苦労していた記憶が過ぎる。

「あの頃は…辛かったのう。きっと直侯どのも苦しかったのじゃ。」

殿・直正も、側近・古川と顔を見合わせて、過去を回想する。

〔参照:

――譜代大名の名家が入る川越藩。

江戸湾に“お台場”を築いた際にも、川越が第一台場を任された。幕府から厚い信頼がある川越藩主は、幕府の重職に就くのが常だ。

御三家・水戸藩(茨城)から、その川越藩に入り、佐賀の有力大名・鍋島家から正室を迎える。絵に描いたような“貴公子”人生を歩む定めだった、松平直侯。

…しかし、過度の期待を背負うのに適する者ばかりでは無い。

いまや、川越の若殿様は心を病んでしまったようだ。その病状は重篤であり、「部屋からも出て来ない」ほど悪化しているという。

――水戸と佐賀。東西の雄藩のつながりを強めるため…

かつて松平直侯の実家である水戸藩の藤田東湖と、佐賀藩の“団にょん”こと島義勇が尽力した縁談だったが、嫁いだ貢姫は厳しい状況にある。

〔参照:

「…貢(姫)には、幸せになってほしかった。」

殿・直正は、涙をこらえているのか。うつむいて語る。

「殿…、あきらめてはなりませぬ。」

側近・古川は気を遣って顔を合わせず、殿様を励ますのだった。

(続く)

2021年08月12日

第16話「攘夷沸騰」⑧(麗しき佐賀の日々)

こんばんは。

九州の大雨が全国のニュースでも報じられており、そこには強い雨が降る佐賀の映像も。皆様、くれぐれもお気をつけて。

現在、“本編”は1860年(万延元年)初夏頃のイメージで話を展開しています。

この時期には、老中・安藤信正らが中心となり、若き将軍・徳川家茂の正室に、天皇の妹・和宮を迎えるという算段が始まります。

幕府は朝廷の力を頼る“公武合体策”で、難局を乗り越えようとします。一方で、“桜田門外の変”以降、“尊王攘夷”の志士たちは勢いづいていました。

――江戸の川越藩邸。

佐賀の殿・鍋島直正が、愛してやまない長女・貢姫。川越藩主の正室である。父から届いた手紙を開く。

以前から、嫁いだ娘を心配する父からの書状は時折、手元に来ているが、今回は「父は江戸を抜けて、兵庫の港より佐賀に帰ります…心配無きように」とある。

「…お父上様。よくぞ、ご無事で。」

父から娘への気掛かりだけでなく、娘から父への心配もあった。

――江戸には、物騒な噂があった。

「井伊大老の次は、佐賀の殿様が狙われる」と聞けば、貢姫も気が気ではない。佐賀藩では、国元から腕の立つ剣士を送って守りを固めた…とも聞き及ぶ。

「…えすか(怖い)事にございます。」

ポツリと“佐賀ことば”が混ざる、貢姫。普段は封印する言葉づかいだ。

最近、夫である川越藩主・松平直侯は部屋からも出て来ない。その正室・貢姫の立場も非常に気を遣うところだ。

――そこに、父・直正からの手紙。

7歳の頃には、江戸に出た貢姫。その少し前、佐賀での幼き日々を想い出す。まだ、若かった父・直正の快活な姿が目に浮かぶ。

「ヘビじゃ…蛇が出ておるっ!者ども…出会えっ、出会え!」

幕府の老中すら一目置く、佐賀の殿様にも苦手なものがあった。

「お父上様、驚き過ぎにございます…、佐賀にも蛇くらい出ますのよ。」

都会育ちの父・直正に対して、幼い貢姫は不思議な顔をして言うのだった。

――佐賀生まれの貢姫。回想は続く。

武術の腕もたつ父・直正だが、引きつった顔をしてこう言う。

「余は、ヘビが苦手じゃ。お貢(みつ)も、知っておろう…」

〔参照(後半):第6話「鉄製大砲」①〕

「では“江戸生まれのお父上様”に、また“蛇除け”を作って差し上げましょう。」

大都会・江戸を引き合いに出して、少しひねくれた物言い。貢姫も大人ぶりたい年頃になってきたのか。

「そうか。忝(かたじけ)ないな。」

父・直正は我が子の成長を感じて、娘からの“贈り物”の提案を受け取る。苦手の蛇も家来が退けたので、直正には喜びだけが残り、笑みを浮かべた。

――貢姫は、誰もいない部屋で涙を拭った。

「…父上様、願わくば…貢もご一緒に。佐賀に帰りたかです。」

輿(こし)入れの際は嫁ぎ先で待ち受ける運命を、知る由(よし)もない。

鍋島家から来た姫として立派に振る舞わねばならない。お付きの者も辛い立場で、あまり心配はかけられない。本当に弱音を吐けるのは1人の時だけだ。

佐賀藩邸は近くにあっても、そこに頼れる父・直正の姿は無いのである。

(続く)

九州の大雨が全国のニュースでも報じられており、そこには強い雨が降る佐賀の映像も。皆様、くれぐれもお気をつけて。

現在、“本編”は1860年(万延元年)初夏頃のイメージで話を展開しています。

この時期には、老中・安藤信正らが中心となり、若き将軍・徳川家茂の正室に、天皇の妹・和宮を迎えるという算段が始まります。

幕府は朝廷の力を頼る“公武合体策”で、難局を乗り越えようとします。一方で、“桜田門外の変”以降、“尊王攘夷”の志士たちは勢いづいていました。

――江戸の川越藩邸。

佐賀の殿・鍋島直正が、愛してやまない長女・貢姫。川越藩主の正室である。父から届いた手紙を開く。

以前から、嫁いだ娘を心配する父からの書状は時折、手元に来ているが、今回は「父は江戸を抜けて、兵庫の港より佐賀に帰ります…心配無きように」とある。

「…お父上様。よくぞ、ご無事で。」

父から娘への気掛かりだけでなく、娘から父への心配もあった。

――江戸には、物騒な噂があった。

「井伊大老の次は、佐賀の殿様が狙われる」と聞けば、貢姫も気が気ではない。佐賀藩では、国元から腕の立つ剣士を送って守りを固めた…とも聞き及ぶ。

「…えすか(怖い)事にございます。」

ポツリと“佐賀ことば”が混ざる、貢姫。普段は封印する言葉づかいだ。

最近、夫である川越藩主・松平直侯は部屋からも出て来ない。その正室・貢姫の立場も非常に気を遣うところだ。

――そこに、父・直正からの手紙。

7歳の頃には、江戸に出た貢姫。その少し前、佐賀での幼き日々を想い出す。まだ、若かった父・直正の快活な姿が目に浮かぶ。

「ヘビじゃ…蛇が出ておるっ!者ども…出会えっ、出会え!」

幕府の老中すら一目置く、佐賀の殿様にも苦手なものがあった。

「お父上様、驚き過ぎにございます…、佐賀にも蛇くらい出ますのよ。」

都会育ちの父・直正に対して、幼い貢姫は不思議な顔をして言うのだった。

――佐賀生まれの貢姫。回想は続く。

武術の腕もたつ父・直正だが、引きつった顔をしてこう言う。

「余は、ヘビが苦手じゃ。お貢(みつ)も、知っておろう…」

〔参照(後半):

「では“江戸生まれのお父上様”に、また“蛇除け”を作って差し上げましょう。」

大都会・江戸を引き合いに出して、少しひねくれた物言い。貢姫も大人ぶりたい年頃になってきたのか。

「そうか。忝(かたじけ)ないな。」

父・直正は我が子の成長を感じて、娘からの“贈り物”の提案を受け取る。苦手の蛇も家来が退けたので、直正には喜びだけが残り、笑みを浮かべた。

――貢姫は、誰もいない部屋で涙を拭った。

「…父上様、願わくば…貢もご一緒に。佐賀に帰りたかです。」

輿(こし)入れの際は嫁ぎ先で待ち受ける運命を、知る由(よし)もない。

鍋島家から来た姫として立派に振る舞わねばならない。お付きの者も辛い立場で、あまり心配はかけられない。本当に弱音を吐けるのは1人の時だけだ。

佐賀藩邸は近くにあっても、そこに頼れる父・直正の姿は無いのである。

(続く)

2021年08月20日

第16話「攘夷沸騰」⑨(玉石、相混じる)

こんばんは。

豪雨の影響が気になる中で、佐賀も例外ではない新型コロナの感染拡大。

いろいろと心が折れそうなことも多いですが、“本編”を再開します。先は見えずとも、一途に、頑固に続ける…これも「“佐賀の者”の誇り」なのかもしれません。

さて、殿様は佐賀に戻りましたが、江戸では“勤王”を志す佐賀藩士・中野方蔵が活動します。大木喬任・江藤新平の親友で、頭の回転の速い“優等生”です。

――ある江戸の“私塾”の庭先。

そこに佐賀藩士の姿があった。江戸にいた中野方蔵が、儒学者で尊王思想家・大橋訥庵(とつあん)の塾を訪れたのだ。

庭先では、若者たちの威勢の良い声が響く。

「“水戸烈公”を崇めよ!“尊王”の御心は、我らが果たす!」

「そうじゃ、英明なる一橋さまを押し立て、我らは“攘夷”に突き進むのじゃ!」

――もはや“神格化”されている水戸藩の徳川斉昭。

その水戸烈公の子・一橋慶喜への熱すぎる期待の声も高まる。集う若者たちは血気盛んである。

「…己の頭にて、考えておらぬ者も、かなり居そうだな。」

辺りの様子を伺う中野は、佐賀の親友たちと彼らを対比する。

大木にせよ、江藤にせよ…自分の頭で考える。時に持論を曲げないほどに。

「佐賀の者は、頑固だからな…」

人から聞いた言葉に素直に流される若者たち。とても“純粋”なのかもしれぬ。頑固な友達2人を思い、中野は少し可笑しく感じた。

――しばし月日は流れ、江戸の佐賀藩邸にて。

「副島先生!お越しになったのですか。」

中野方蔵は大木・江藤だけでなく“義祭同盟”の先輩・副島種臣とも親しい。

「中野くんも息災である様子。どうだね、お望みだった江戸は。」

「まず、人の多かところにございますね。」

しかし、その言葉を述べた中野は、すっかり江戸に馴染んでいる風だ。

――地方から都会に出て来た若者…の姿ではない。

まず佐賀藩で重要な地位に就き、全国に広げた人脈で「朝廷に皆が集う日本」へと変えていく…中野にとって、江戸での動きはその一歩に過ぎない。

江戸詰めの藩士たちに学問を教えるため、佐賀から出てきた副島種臣。実兄・枝吉神陽と一緒だと弟・次郎に戻ってしまうが、堂々たる学者の風格がある。

京都で公家から佐賀藩への出兵工作に関わって謹慎となったが、何とか許されて江戸まで来た。

〔参照(前半):第15話「江戸動乱」⑪(親心に似たるもの)〕

――佐賀の「義祭同盟」には、“秘密結社”の側面もある。

「中野くん、江戸市中の“私塾”はどのような具合か。」

「尊王の機運、大いに盛り上がっております。有為の者を見つけて、つなぎを取っていくのが良策かと。」

「私は先だっての一件もあって、あまり目立った動きは出来ぬ。」

「副島先生、そこはお任せください。」

今まで、親友たちが呆れるほどの行動力と積極性を見せてきた、中野方蔵。1年ばかりも時間があれば、充分に人脈は作っている。

――交流のある、儒学者・大橋訥庵の私塾の様子も語った。

そこに集まる者には思想も深めずに“尊王”を唱え、異国を考えずに“攘夷”を叫ぶ。そんな志士も数多くいる。

…ただ、その熱量は侮れない。“破壊”には、思慮深さは要らないのだ。

「志と知を兼ね備える者も、“時折は”居りますゆえ。」

中野方蔵は先輩・副島とも親しい。いつも友達に見せるような表情を浮かべる。

――江藤新平を副島に紹介したのも、中野だった。

こうやって人と人をつないでいく。しかも要領の良い、中野のことだ。何か算段があるような、少し含みのある笑顔だ。

〔参照(前半):第7話「尊王義祭」③〕

「“玉石、相混じる”…といったところか。」

副島は、軽挙に走りそうな“志士たち”の存在を少し憂慮した。その時、中野に“警句”を発しなかったことは、後に悔いとなっていく。

(続く)

豪雨の影響が気になる中で、佐賀も例外ではない新型コロナの感染拡大。

いろいろと心が折れそうなことも多いですが、“本編”を再開します。先は見えずとも、一途に、頑固に続ける…これも「“佐賀の者”の誇り」なのかもしれません。

さて、殿様は佐賀に戻りましたが、江戸では“勤王”を志す佐賀藩士・中野方蔵が活動します。大木喬任・江藤新平の親友で、頭の回転の速い“優等生”です。

――ある江戸の“私塾”の庭先。

そこに佐賀藩士の姿があった。江戸にいた中野方蔵が、儒学者で尊王思想家・大橋訥庵(とつあん)の塾を訪れたのだ。

庭先では、若者たちの威勢の良い声が響く。

「“水戸烈公”を崇めよ!“尊王”の御心は、我らが果たす!」

「そうじゃ、英明なる一橋さまを押し立て、我らは“攘夷”に突き進むのじゃ!」

――もはや“神格化”されている水戸藩の徳川斉昭。

その水戸烈公の子・一橋慶喜への熱すぎる期待の声も高まる。集う若者たちは血気盛んである。

「…己の頭にて、考えておらぬ者も、かなり居そうだな。」

辺りの様子を伺う中野は、佐賀の親友たちと彼らを対比する。

大木にせよ、江藤にせよ…自分の頭で考える。時に持論を曲げないほどに。

「佐賀の者は、頑固だからな…」

人から聞いた言葉に素直に流される若者たち。とても“純粋”なのかもしれぬ。頑固な友達2人を思い、中野は少し可笑しく感じた。

――しばし月日は流れ、江戸の佐賀藩邸にて。

「副島先生!お越しになったのですか。」

中野方蔵は大木・江藤だけでなく“義祭同盟”の先輩・副島種臣とも親しい。

「中野くんも息災である様子。どうだね、お望みだった江戸は。」

「まず、人の多かところにございますね。」

しかし、その言葉を述べた中野は、すっかり江戸に馴染んでいる風だ。

――地方から都会に出て来た若者…の姿ではない。

まず佐賀藩で重要な地位に就き、全国に広げた人脈で「朝廷に皆が集う日本」へと変えていく…中野にとって、江戸での動きはその一歩に過ぎない。

江戸詰めの藩士たちに学問を教えるため、佐賀から出てきた副島種臣。実兄・枝吉神陽と一緒だと弟・次郎に戻ってしまうが、堂々たる学者の風格がある。

京都で公家から佐賀藩への出兵工作に関わって謹慎となったが、何とか許されて江戸まで来た。

〔参照(前半):

――佐賀の「義祭同盟」には、“秘密結社”の側面もある。

「中野くん、江戸市中の“私塾”はどのような具合か。」

「尊王の機運、大いに盛り上がっております。有為の者を見つけて、つなぎを取っていくのが良策かと。」

「私は先だっての一件もあって、あまり目立った動きは出来ぬ。」

「副島先生、そこはお任せください。」

今まで、親友たちが呆れるほどの行動力と積極性を見せてきた、中野方蔵。1年ばかりも時間があれば、充分に人脈は作っている。

――交流のある、儒学者・大橋訥庵の私塾の様子も語った。

そこに集まる者には思想も深めずに“尊王”を唱え、異国を考えずに“攘夷”を叫ぶ。そんな志士も数多くいる。

…ただ、その熱量は侮れない。“破壊”には、思慮深さは要らないのだ。

「志と知を兼ね備える者も、“時折は”居りますゆえ。」

中野方蔵は先輩・副島とも親しい。いつも友達に見せるような表情を浮かべる。

――江藤新平を副島に紹介したのも、中野だった。

こうやって人と人をつないでいく。しかも要領の良い、中野のことだ。何か算段があるような、少し含みのある笑顔だ。

〔参照(前半):

「“玉石、相混じる”…といったところか。」

副島は、軽挙に走りそうな“志士たち”の存在を少し憂慮した。その時、中野に“警句”を発しなかったことは、後に悔いとなっていく。

(続く)

2021年08月23日

第16話「攘夷沸騰」⑩(英国船の行方)

こんばんは。

先だっての豪雨。とくに「佐賀県嬉野市で…」と繰り返し報じられた降雨量。今回は、最も雨の降っていた嬉野にもエールを送りたく、あの“忍者”が帰ってきます。

江戸で活動する親友・中野方蔵に対して、佐賀で下級役人暮らしの江藤新平。3年ほどの間に火術方から上佐賀代官所、貿(代)品方と次々と転任します。

私の調べでは、その理由まではたどり着けていません。のちに“貿易部門”に就くことから着想を得て、陶磁器の積出港・伊万里周辺の舞台設定を試みます。

幕末から明治に時代が移る時、卓越した調査能力を発揮した江藤。それは天性の“才能”だったのか、あるいは…

――伊万里湾に面した、とある高台。

樹木の向こう側に、かろうじて外海が望めるかという立地だ。

「それっ…頑張らんね。」

檄(げき)を飛ばすような、声がする。

シュッ…シュッ…、届きそうで届かない目標。

空を切る右腕。いや、前足と言うべきか。一匹の雉(きじ)猫が、差し出される“猫じゃらし”に向かって、突進と空振りを繰り返している。

――軽く“猫じゃらし”を揺らす、中年の男性。

野良着に身を包んだ、その男。昼日中からネコと遊んでいる。

しかし、ネコは真剣そのもの。手が届くと思いきや、その刹那(せつな)に、猫じゃらしは消える。ズササッ…と滑り込むも、また目標を外した。

「そがんね。そいで、終わりとね…?」

その中年が声を掛ける。キジ模様のネコはあきらめない。

――ダッ…、そこから伸び上がり飛ぶ。

バッ… 一瞬、宙に浮かぶネコ。今度は、猫じゃらしに届いた。

「そいでこそ、“さがんねこ”たい!」

ネコの頑張りを褒める中年は、嬉野の忍者・古賀である。佐賀の蓮池支藩の侍だが、あえて武士らしい身なりはしていない。

…傍らには“猫じゃらし”をその手に掴み、得意気な雉(きじ)ネコ。

――その様子を見ていた人物が1人。

「良きものを見せてもらった。諦(あきら)めぬ心が肝要ということか。」

よく通る声が響く。姿を見せたのは、江藤新平である。

「…そうたい。何事もあきらめてはならんばい。」

「お尋ねしたい。ここから“黒船”を見ておらぬか。」

古賀には声の主に覚えがあった。“火術方”の門前にいた若者だ。

〔参照:第14話「遣米使節」⑤(火術方への“就活”)〕

――この佐賀藩士も、また“異国船”の動きを見にきたか。

佐賀の蓮池藩からの任務でイギリス船を見張ってきた、嬉野の忍者・古賀。

〔参照:第14話「遣米使節」③(嬉野から来た忍び)〕

「“黒船”というのは、異国の船だ。些細(ささい)な事でよい。見て居らぬか。」

相変わらず、まっすぐな印象の者だ。

「英国の船なら沖の方に時折、回っとるばい。そろそろ現れてもおかしくなか。」

古賀は、そう語った。このところイギリスが対馬海峡の付近を測量している。ここでの地形の把握は、“野心”の現れとみてよい。

――江藤は、“嬉野の忍者”古賀と目を見合わせる。

「貴殿。何処(どこ)かでお会いしておらぬか。ただ者ではないとお見受けする。」

「おいは、ただ者(もん)ばい。」

古賀は、そう言葉を返す。いつの間にかネコの手に“猫じゃらし”が無い。そして、“さがんねこ”の再挑戦も始まっている。

「お役人さん。見たところ、あん(あの)船は対州(対馬)に向こうとるばい。」

――古賀の言葉に、沖合を鋭く見つめる江藤。

対馬方面へと進むイギリス船の影。“ネコと戯れる野良着の男”の言う通りだ。

「英国も動きを見せている。このような“物見”に甘んじていて良いのか。」

親友の中野は、江戸で将来の“国の形”を見定めようと行動を始めている。

「江藤くん、一緒に“国事”を動かそう!」と、期待してくれる中野。何かと言えば、大木喬任(民平)と三人でつるんできた。

いまや友の背中さえ遠く感じる。下級役人の日々は“使い走り”ではないか。

――少しでも、中野に追いつかねば。

“友との約束”を果たすためにも、佐賀藩内で重要な位置に就かねばならない。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」③(旅立つ友へ)〕

「ご貴殿は、異国船に詳しい方とお見受けする。」

「兄さん、目の前ば見んね。まず伊万里の港には、心配の無かごた。」

「そいぎ、よか事を教えるけん。耳ば貸さんね。」

江藤の想いが伝わるのか、“忍者”にあるまじき親切さを見せる古賀であった。

(続く)

先だっての豪雨。とくに「佐賀県嬉野市で…」と繰り返し報じられた降雨量。今回は、最も雨の降っていた嬉野にもエールを送りたく、あの“忍者”が帰ってきます。

江戸で活動する親友・中野方蔵に対して、佐賀で下級役人暮らしの江藤新平。3年ほどの間に火術方から上佐賀代官所、貿(代)品方と次々と転任します。

私の調べでは、その理由まではたどり着けていません。のちに“貿易部門”に就くことから着想を得て、陶磁器の積出港・伊万里周辺の舞台設定を試みます。

幕末から明治に時代が移る時、卓越した調査能力を発揮した江藤。それは天性の“才能”だったのか、あるいは…

――伊万里湾に面した、とある高台。

樹木の向こう側に、かろうじて外海が望めるかという立地だ。

「それっ…頑張らんね。」

檄(げき)を飛ばすような、声がする。

シュッ…シュッ…、届きそうで届かない目標。

空を切る右腕。いや、前足と言うべきか。一匹の雉(きじ)猫が、差し出される“猫じゃらし”に向かって、突進と空振りを繰り返している。

――軽く“猫じゃらし”を揺らす、中年の男性。

野良着に身を包んだ、その男。昼日中からネコと遊んでいる。

しかし、ネコは真剣そのもの。手が届くと思いきや、その刹那(せつな)に、猫じゃらしは消える。ズササッ…と滑り込むも、また目標を外した。

「そがんね。そいで、終わりとね…?」

その中年が声を掛ける。キジ模様のネコはあきらめない。

――ダッ…、そこから伸び上がり飛ぶ。

バッ… 一瞬、宙に浮かぶネコ。今度は、猫じゃらしに届いた。

「そいでこそ、“さがんねこ”たい!」

ネコの頑張りを褒める中年は、嬉野の忍者・古賀である。佐賀の蓮池支藩の侍だが、あえて武士らしい身なりはしていない。

…傍らには“猫じゃらし”をその手に掴み、得意気な雉(きじ)ネコ。

――その様子を見ていた人物が1人。

「良きものを見せてもらった。諦(あきら)めぬ心が肝要ということか。」

よく通る声が響く。姿を見せたのは、江藤新平である。

「…そうたい。何事もあきらめてはならんばい。」

「お尋ねしたい。ここから“黒船”を見ておらぬか。」

古賀には声の主に覚えがあった。“火術方”の門前にいた若者だ。

〔参照:

――この佐賀藩士も、また“異国船”の動きを見にきたか。

佐賀の蓮池藩からの任務でイギリス船を見張ってきた、嬉野の忍者・古賀。

〔参照:

「“黒船”というのは、異国の船だ。些細(ささい)な事でよい。見て居らぬか。」

相変わらず、まっすぐな印象の者だ。

「英国の船なら沖の方に時折、回っとるばい。そろそろ現れてもおかしくなか。」

古賀は、そう語った。このところイギリスが対馬海峡の付近を測量している。ここでの地形の把握は、“野心”の現れとみてよい。

――江藤は、“嬉野の忍者”古賀と目を見合わせる。

「貴殿。何処(どこ)かでお会いしておらぬか。ただ者ではないとお見受けする。」

「おいは、ただ者(もん)ばい。」

古賀は、そう言葉を返す。いつの間にかネコの手に“猫じゃらし”が無い。そして、“さがんねこ”の再挑戦も始まっている。

「お役人さん。見たところ、あん(あの)船は対州(対馬)に向こうとるばい。」

――古賀の言葉に、沖合を鋭く見つめる江藤。

対馬方面へと進むイギリス船の影。“ネコと戯れる野良着の男”の言う通りだ。

「英国も動きを見せている。このような“物見”に甘んじていて良いのか。」

親友の中野は、江戸で将来の“国の形”を見定めようと行動を始めている。

「江藤くん、一緒に“国事”を動かそう!」と、期待してくれる中野。何かと言えば、大木喬任(民平)と三人でつるんできた。

いまや友の背中さえ遠く感じる。下級役人の日々は“使い走り”ではないか。

――少しでも、中野に追いつかねば。

“友との約束”を果たすためにも、佐賀藩内で重要な位置に就かねばならない。

〔参照:

「ご貴殿は、異国船に詳しい方とお見受けする。」

「兄さん、目の前ば見んね。まず伊万里の港には、心配の無かごた。」

「そいぎ、よか事を教えるけん。耳ば貸さんね。」

江藤の想いが伝わるのか、“忍者”にあるまじき親切さを見せる古賀であった。

(続く)

2021年08月28日

第16話「攘夷沸騰」⑪(“英学”の風が吹く)

こんばんは。通算400件目の記事は、“本編”に戻ります。

第1部のラストで描いた『桜田門外の変』は1860年(安政七年・万延元年)の出来事。この年の初め、幕府の『遣米使節』はアメリカに向け、太平洋に船出。

それから8か月ほど経過、同行した佐賀藩士たちも世界を一周して帰国します。

――佐賀城下の“蘭学寮”。

そわそわと落ち着かないのが、大隈八太郎(重信)。

「…小出さんが帰って来らすばい。」

「そがんですか!」

オランダ語で西洋の文物を学ぶ、蘭学寮の学生たちが明るい表情を見せる。

「そうたい!あの小出さんが、我らの元に戻ってくるばい!」

嬉しそうな学生たちを超える、笑顔を見せる大隈。

――見るからに、上機嫌の大隈、その理由。

ここしばらく、大隈は地道に“蘭学”を学ぶため、オランダ語の辞書とにらめっこだった。大隈は勉強した。真面目にコツコツと。

…しかし、それは大隈らしい学問の方法ではない。

〔参照(後半):第13話「通商条約」⑨(嗚呼、蘭学寮)〕

賢い先輩・同級生らを見つけて“良いとこ取り”。すみやかに要点を掴む事こそ、大隈流の勉強法というところがあった。

――言うなれば、スピード重視の“速習型”。

佐賀藩内にその名が聞こえた、オランダ語の遣い手・小出千之助の帰国。

〔参照(終盤):第14話「遣米使節」⑬(アメリカに行きたいか!)〕

これで書物の翻訳よりも、書いてある内容の理解に時間がかけられる。大隈の表情が緩むのも当然のことだった。

「ジェントルマン…いや、失敬(しっけい)。諸君、いま佐賀に戻った!」

いかにも洋行帰り、小出千之助が姿を見せた。

太平洋を渡り、アメリカの西海岸から東海岸に抜け、大西洋を経て世界一周。そして、堂々の佐賀帰藩である。

――ざわめく“蘭学寮”の若手。

もはや指導者になっている、大隈八太郎が場を仕切る。

「小出先生。無事のお戻り、何よりにござる。」

「…よせ、仰々しいご挨拶は、大隈らしく無いぞ。」

小出も久々に佐賀に帰った。皆の歓迎がまんざらでもないが、照れくさそうだ。

「また、“蘭学”ば教えてください!」

オランダ語に長じた小出の復帰で、学問が進むだろうという期待が見える。

――大隈の「“先輩”に頼りますよ」という宣言だ。

「ウィ ニード トゥ ラーン ハード…イン エングリッシュ」

そこで突如、小出が耳慣れない言葉を発する。

「なんね…?」

「…オランダ語じゃ無かごた。」

「小出さん、そん言葉は新しか…なんば言いよっとね?」

若手たちがざわざわし続ける中、大隈が身を乗り出して尋ねる。

――そこで、小出は学生たちを見回して一言を発す。

「今から申すことは、殿にも言上(ごんじょう)している。」

殿・鍋島直正にも、報告した“重大事”らしい。一同が耳を傾ける。

「皆、よく聞いてほしい。もはや世界の知識は“英語”にて得られる。」

文字通り“蘭学”に心血を注いでいる、寮の若手たちに衝撃が走った。

「もっと言おう。“蘭学”のみでは、時勢に後れを取ると。」

小出はその目で見たのだ。鉄道や電線が縦横に走る、近代化の進んだアメリカ東海岸の姿を。

――よほど意表を突かれたのか、口が開いたままの者も。

「…“世界”では、そがんに英語が広がっとね。」

「エゲレス(英国)とメリケン(米国)の言葉を学び直さんばならんか…」

飛び交う“佐賀ことば”。世界の旅から戻った小出には、懐かしい響きだ。

とりわけ、大隈の頭の切り替えは早かった。

「よし、小出さんから今度は“英学”を学ぼう!」と、あっさり決意する。

佐賀藩“英学の祖”…と位置づけられる小出千之助。日本の近代化に果たした役回りも大きいのだが、それはこれからの話である。

(続く)

第1部のラストで描いた『桜田門外の変』は1860年(安政七年・万延元年)の出来事。この年の初め、幕府の『遣米使節』はアメリカに向け、太平洋に船出。

それから8か月ほど経過、同行した佐賀藩士たちも世界を一周して帰国します。

――佐賀城下の“蘭学寮”。

そわそわと落ち着かないのが、大隈八太郎(重信)。

「…小出さんが帰って来らすばい。」

「そがんですか!」

オランダ語で西洋の文物を学ぶ、蘭学寮の学生たちが明るい表情を見せる。

「そうたい!あの小出さんが、我らの元に戻ってくるばい!」

嬉しそうな学生たちを超える、笑顔を見せる大隈。

――見るからに、上機嫌の大隈、その理由。

ここしばらく、大隈は地道に“蘭学”を学ぶため、オランダ語の辞書とにらめっこだった。大隈は勉強した。真面目にコツコツと。

…しかし、それは大隈らしい学問の方法ではない。

〔参照(後半):

賢い先輩・同級生らを見つけて“良いとこ取り”。すみやかに要点を掴む事こそ、大隈流の勉強法というところがあった。

――言うなれば、スピード重視の“速習型”。

佐賀藩内にその名が聞こえた、オランダ語の遣い手・小出千之助の帰国。

〔参照(終盤):

これで書物の翻訳よりも、書いてある内容の理解に時間がかけられる。大隈の表情が緩むのも当然のことだった。

「ジェントルマン…いや、失敬(しっけい)。諸君、いま佐賀に戻った!」

いかにも洋行帰り、小出千之助が姿を見せた。

太平洋を渡り、アメリカの西海岸から東海岸に抜け、大西洋を経て世界一周。そして、堂々の佐賀帰藩である。

――ざわめく“蘭学寮”の若手。

もはや指導者になっている、大隈八太郎が場を仕切る。

「小出先生。無事のお戻り、何よりにござる。」

「…よせ、仰々しいご挨拶は、大隈らしく無いぞ。」

小出も久々に佐賀に帰った。皆の歓迎がまんざらでもないが、照れくさそうだ。

「また、“蘭学”ば教えてください!」

オランダ語に長じた小出の復帰で、学問が進むだろうという期待が見える。

――大隈の「“先輩”に頼りますよ」という宣言だ。

「ウィ ニード トゥ ラーン ハード…イン エングリッシュ」

そこで突如、小出が耳慣れない言葉を発する。

「なんね…?」

「…オランダ語じゃ無かごた。」

「小出さん、そん言葉は新しか…なんば言いよっとね?」

若手たちがざわざわし続ける中、大隈が身を乗り出して尋ねる。

――そこで、小出は学生たちを見回して一言を発す。

「今から申すことは、殿にも言上(ごんじょう)している。」

殿・鍋島直正にも、報告した“重大事”らしい。一同が耳を傾ける。

「皆、よく聞いてほしい。もはや世界の知識は“英語”にて得られる。」

文字通り“蘭学”に心血を注いでいる、寮の若手たちに衝撃が走った。

「もっと言おう。“蘭学”のみでは、時勢に後れを取ると。」

小出はその目で見たのだ。鉄道や電線が縦横に走る、近代化の進んだアメリカ東海岸の姿を。

――よほど意表を突かれたのか、口が開いたままの者も。

「…“世界”では、そがんに英語が広がっとね。」

「エゲレス(英国)とメリケン(米国)の言葉を学び直さんばならんか…」

飛び交う“佐賀ことば”。世界の旅から戻った小出には、懐かしい響きだ。

とりわけ、大隈の頭の切り替えは早かった。

「よし、小出さんから今度は“英学”を学ぼう!」と、あっさり決意する。

佐賀藩“英学の祖”…と位置づけられる小出千之助。日本の近代化に果たした役回りも大きいのだが、それはこれからの話である。

(続く)

2021年08月30日

第16話「攘夷沸騰」⑫(“錬金術”と闘う男)

こんばんは。

長崎警護の役目上、オランダとの接点が強く“蘭学”が盛んだった佐賀藩。『遣米使節』から帰国した、佐賀藩士たちの影響で“英学”へと展開していきます。

とくに“学ぶ道具”である英語そのものの導入に功績があったのが小出千之助。「剣を振り回す事よりも、猛勉強で時代を拓く」のが佐賀のスタイルなのでしょう。

洋行帰りの小出の話。大隈八太郎(重信)は、ある幕府官僚の苦闘を知ります。

――小出は、帰国するや否や“英学”の必要を熱く語る。

早くも影響される、大隈八太郎(重信)。地道な勉強は流儀に合わないようだが、すでに蘭学寮では、指導する立場だ。

「皆、聞いたか。世界は動いとるばい!」

大隈が、寮の一同を煽(あお)る。こういうところは、昔から気性が変わらない。

立ち上がる大隈に、小出は右掌で軽く“抑えて抑えて”とジェスチャーを送る。

――その“サイン”に気付く、大隈。

「…落ち着いて聞かんばね。」と、ひとまず座った。

小出が軽く咳払いをして、語りだす。

「順を追って語るべきなのかもしれんが、私が語りたいのは“東海岸”のことだ。」

「…東海岸?」

目を見合わせる蘭学寮の学生たち。オランダは詳しいが、アメリカに少し疎い。

「失敬。“米国”は東部を主たる地域として、著しい発展をしている。」

――先輩・小出は、アメリカで受けた衝撃を語った。

張り巡らされる電線、大地を駆ける鉄道。幕末の日本人には“近未来”の世界。

「“エレキテル”の線が町中に…、そいぎ“陸蒸気”も走っとるとですか?」

「そうだ。双方とも…まだ佐賀では“試み”の物ばかりだ。」

日本では近代化のトップランナー・佐賀藩は、電信機の試作品、蒸気車の模型を製作済みだが、実用化はまだ遠い。

「ご公儀(幕府)の方々は、当地で“海軍の工場”もご覧になった。」

遣米使節に幕府役人の中でも、その才能が際立つ小栗(おぐり)忠順がいた。

アメリカ出発時の大老・井伊直弼が小栗を使節に抜擢したと言われる。のちに“小栗上野介”としても名を知られる人物だ。

――米国の工場では、蒸気機関が運用されている。

様々な製造ラインが稼働し、精密な金属部品に至るまでを量産していたという。小栗は“近代化”の目標として、工場で土産にもらった“ネジ”を持ち帰っている。

「海軍の工場…?佐賀の“精錬方”のごたですか。」

「私の見聞きしたところによると、格段の差がある。」

有明海に接した“三重津海軍所”でも、佐賀藩の精錬方(せいれんかた)の工場が、リベット(鉄鋲)など船の精密部品を製作していた。

だが、幕末の日本では最先端でも、アメリカの産業化には遠く及ばない。

――ここで先輩・小出は、急に“ひそひそ話”になった。

「それにだな、小栗さまは“ある折衝”をなさっていた。」

「何の“談判”ば、なさったとですか。」

皆に話を聞くよう呼びかける大隈だが、最も“前のめり”に小出に質問する。

「…大隈。お主だけ、あまりにも近いぞ。“ディスタンス”を取れ。」

「“ディスタ”…?よう、わからんばってん、少し後ろに下がったらよかね?」

アメリカに渡った佐賀藩士たちが、語学・産業・医術…など各々の領域で情報を集め回っている頃。

〔参照:第15話「江戸動乱」③(異郷で見た気球〔バルーン〕)〕

――“攘夷”の風潮にもつながる問題があった。

幕府の目付・小栗忠順は、アメリカで外交の舞台に望んでいた。

「それは金と銀のだな…交換の歩合だ。」

先輩・小出の切り出した話題。金銭の勘定(計算)に疎い学生は渋い顔。

しかし、大隈は“理系”だった父・信保から受け継いだ才能か、数字には強い。

江戸期の日本は金貨(小判)に対する銀貨(一分銀)の交換比率は海外とほぼ同じだが、貨幣の金属の含有量では、金に対する銀の価値が高い設定だった。

鎖国中は良かったが、開国後にこれが問題を生じる。外国の銀貨に比べ、金属を節約していた日本の銀貨(一分銀)は3分の1の値打ちと取り決められた。

――これが、日本の通貨を危機に陥れる。

外国の商人たちは、日本で自国の銀貨を両替し、金貨(小判)と交換するだけで、海外では3倍の銀貨を得られた。まさに“錬金術”で、大儲けができるのだ。

こうして開国後に、日本から海外へと金が大量に流出。大急ぎで小判に含まれる金の量を落とすが、貨幣制度は大混乱となった。

…通貨のみならず、輸出入の急拡大で物価も乱高下、流通にも問題が生じた。

「異人のせいじゃ!公儀(幕府)のせいじゃ!」と怒り出す者は多数いる。不満は世の中の空気となり、幕府にも異国にも向けられ、“尊王攘夷”は加速した。

――幕府は、開国後の“経済”の制御に苦慮。

外国人への襲撃事件が次々発生し、さらに幕府は窮地に陥る。小栗忠順は、アメリカでの通貨交渉で事態の打開を図った。

小栗は金属の量などの実験をふまえ理路整然と主張する。現地の新聞でも評価されるほど見事な交渉だったというが、問題の解決にまでは至らなかった。

「やはり英語で談判するなら、直に話せた方がよかごたね…」

海外から帰った先輩に聞けるだけ話を聞く、大隈八太郎。腕を組み、“うむうむ”と頷(うなず)いていた。

(続く)

長崎警護の役目上、オランダとの接点が強く“蘭学”が盛んだった佐賀藩。『遣米使節』から帰国した、佐賀藩士たちの影響で“英学”へと展開していきます。

とくに“学ぶ道具”である英語そのものの導入に功績があったのが小出千之助。「剣を振り回す事よりも、猛勉強で時代を拓く」のが佐賀のスタイルなのでしょう。

洋行帰りの小出の話。大隈八太郎(重信)は、ある幕府官僚の苦闘を知ります。

――小出は、帰国するや否や“英学”の必要を熱く語る。

早くも影響される、大隈八太郎(重信)。地道な勉強は流儀に合わないようだが、すでに蘭学寮では、指導する立場だ。

「皆、聞いたか。世界は動いとるばい!」

大隈が、寮の一同を煽(あお)る。こういうところは、昔から気性が変わらない。

立ち上がる大隈に、小出は右掌で軽く“抑えて抑えて”とジェスチャーを送る。

――その“サイン”に気付く、大隈。

「…落ち着いて聞かんばね。」と、ひとまず座った。

小出が軽く咳払いをして、語りだす。

「順を追って語るべきなのかもしれんが、私が語りたいのは“東海岸”のことだ。」

「…東海岸?」

目を見合わせる蘭学寮の学生たち。オランダは詳しいが、アメリカに少し疎い。

「失敬。“米国”は東部を主たる地域として、著しい発展をしている。」

――先輩・小出は、アメリカで受けた衝撃を語った。

張り巡らされる電線、大地を駆ける鉄道。幕末の日本人には“近未来”の世界。

「“エレキテル”の線が町中に…、そいぎ“陸蒸気”も走っとるとですか?」

「そうだ。双方とも…まだ佐賀では“試み”の物ばかりだ。」

日本では近代化のトップランナー・佐賀藩は、電信機の試作品、蒸気車の模型を製作済みだが、実用化はまだ遠い。

「ご公儀(幕府)の方々は、当地で“海軍の工場”もご覧になった。」

遣米使節に幕府役人の中でも、その才能が際立つ小栗(おぐり)忠順がいた。

アメリカ出発時の大老・井伊直弼が小栗を使節に抜擢したと言われる。のちに“小栗上野介”としても名を知られる人物だ。

――米国の工場では、蒸気機関が運用されている。

様々な製造ラインが稼働し、精密な金属部品に至るまでを量産していたという。小栗は“近代化”の目標として、工場で土産にもらった“ネジ”を持ち帰っている。

「海軍の工場…?佐賀の“精錬方”のごたですか。」

「私の見聞きしたところによると、格段の差がある。」

有明海に接した“三重津海軍所”でも、佐賀藩の精錬方(せいれんかた)の工場が、リベット(鉄鋲)など船の精密部品を製作していた。

だが、幕末の日本では最先端でも、アメリカの産業化には遠く及ばない。

――ここで先輩・小出は、急に“ひそひそ話”になった。

「それにだな、小栗さまは“ある折衝”をなさっていた。」

「何の“談判”ば、なさったとですか。」

皆に話を聞くよう呼びかける大隈だが、最も“前のめり”に小出に質問する。

「…大隈。お主だけ、あまりにも近いぞ。“ディスタンス”を取れ。」

「“ディスタ”…?よう、わからんばってん、少し後ろに下がったらよかね?」

アメリカに渡った佐賀藩士たちが、語学・産業・医術…など各々の領域で情報を集め回っている頃。

〔参照:

――“攘夷”の風潮にもつながる問題があった。

幕府の目付・小栗忠順は、アメリカで外交の舞台に望んでいた。

「それは金と銀のだな…交換の歩合だ。」

先輩・小出の切り出した話題。金銭の勘定(計算)に疎い学生は渋い顔。

しかし、大隈は“理系”だった父・信保から受け継いだ才能か、数字には強い。

江戸期の日本は金貨(小判)に対する銀貨(一分銀)の交換比率は海外とほぼ同じだが、貨幣の金属の含有量では、金に対する銀の価値が高い設定だった。

鎖国中は良かったが、開国後にこれが問題を生じる。外国の銀貨に比べ、金属を節約していた日本の銀貨(一分銀)は3分の1の値打ちと取り決められた。

――これが、日本の通貨を危機に陥れる。

外国の商人たちは、日本で自国の銀貨を両替し、金貨(小判)と交換するだけで、海外では3倍の銀貨を得られた。まさに“錬金術”で、大儲けができるのだ。

こうして開国後に、日本から海外へと金が大量に流出。大急ぎで小判に含まれる金の量を落とすが、貨幣制度は大混乱となった。

…通貨のみならず、輸出入の急拡大で物価も乱高下、流通にも問題が生じた。

「異人のせいじゃ!公儀(幕府)のせいじゃ!」と怒り出す者は多数いる。不満は世の中の空気となり、幕府にも異国にも向けられ、“尊王攘夷”は加速した。

――幕府は、開国後の“経済”の制御に苦慮。

外国人への襲撃事件が次々発生し、さらに幕府は窮地に陥る。小栗忠順は、アメリカでの通貨交渉で事態の打開を図った。

小栗は金属の量などの実験をふまえ理路整然と主張する。現地の新聞でも評価されるほど見事な交渉だったというが、問題の解決にまでは至らなかった。

「やはり英語で談判するなら、直に話せた方がよかごたね…」

海外から帰った先輩に聞けるだけ話を聞く、大隈八太郎。腕を組み、“うむうむ”と頷(うなず)いていた。

(続く)

2021年09月02日

「佐賀の西から佐賀の東まで(第16話・メインテーマ)」

こんばんは。

前回、第16話のカギを握る人物・小栗忠順(おぐり ただまさ)の話題が出ました。もう少し後に、小栗上野介(こうずけのすけ)と名乗る幕府の官僚。

のちに大隈重信は小栗を“近代化”の立役者として絶賛しています。

有能過ぎる人材の運命は…『青天を衝け』で目撃した方も多いはず。武田真治さん、好演でした。

〔参照:「新キャストを考える①」(“明治の父”の1人)〕

――『青天』では“勘定奉行”の時期でしたが…

アメリカの使節派遣から世界一周して帰国。小栗忠順は幕府で“外国奉行”の任に就きます。

1861年(万延二年・文久元年)。現在の長崎県・対馬で起きた“ある事件”の対応に向かうことに。

「この事件を、佐賀からの視点で描く」というのが、実は第16話の主題です。

――それは、幕末期の“佐賀”の話。

もちろん当ブログの主役は“佐賀藩”なのですが、現・佐賀市周辺だけを描くと、何か大事なことが伝わらない気がします。

現在の“佐賀県”には、佐賀藩の各地域だけでなく、唐津藩も対馬藩(田代領)も存在したのだから。

それは、もし「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現してもナレーションで、場面転換のワンカットで、あるいは地図だけで語られる内容かもしれません。

――でも、あえて“本編”で書いてみたい。

「佐賀の西から、佐賀の東まで」車を走らせても、電車に乗っても。相当、遠い道のりのはず。

今回、イメージするのは「陶磁器の港・伊万里」から「田代売薬で知られた鳥栖」までの話。「佐賀横断 大河ドラマ」のイメージを試みたいとの意図もあります。

いざ描いてみると前半では、そんな“地域性”は充分に表現できていません。

〔参照(後半):「スケジュールの合わんばい!(第16話・場面解説②)」〕

――そして、佐賀県の東端と言えば…

佐賀藩ではなく、対馬藩(田代領)になります。現在では鳥栖市東部や基山町にあたる地域。

この田代領の藩校が、今年の甲子園出場校(佐賀県代表)の高校名の由来にもなった“東明館”だそうです。

…後半の一部記事では、この地にも視点を置いてみたいと思います。

そこで活躍するのは、私の望む『大河ドラマ』が実現したとしても、役名はたぶん“対馬藩士”とか“田代領の侍”などになる人々。

――「攘夷沸騰」というタイトルに込めた意味。

その舞台までも“佐賀”で表現する試み。久しぶりに“架空の人物”が中心の話。一瞬の登場で幕末を生きた、鳥栖や基山の対馬藩士が表現できるか。

一方、伊万里周辺の設定で、いつも通りの佐賀藩士の活躍も描きたいです。

いろいろと欲張っているわりに写真も不足、想像に頼る部分も多い…と、前途多難な“特別編”ですが、気長にご覧ください。

前回、第16話のカギを握る人物・小栗忠順(おぐり ただまさ)の話題が出ました。もう少し後に、小栗上野介(こうずけのすけ)と名乗る幕府の官僚。

のちに大隈重信は小栗を“近代化”の立役者として絶賛しています。

有能過ぎる人材の運命は…『青天を衝け』で目撃した方も多いはず。武田真治さん、好演でした。

〔参照:

――『青天』では“勘定奉行”の時期でしたが…

アメリカの使節派遣から世界一周して帰国。小栗忠順は幕府で“外国奉行”の任に就きます。

1861年(万延二年・文久元年)。現在の長崎県・対馬で起きた“ある事件”の対応に向かうことに。

「この事件を、佐賀からの視点で描く」というのが、実は第16話の主題です。

――それは、幕末期の“佐賀”の話。

もちろん当ブログの主役は“佐賀藩”なのですが、現・佐賀市周辺だけを描くと、何か大事なことが伝わらない気がします。

現在の“佐賀県”には、佐賀藩の各地域だけでなく、唐津藩も対馬藩(田代領)も存在したのだから。

それは、もし「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現してもナレーションで、場面転換のワンカットで、あるいは地図だけで語られる内容かもしれません。

――でも、あえて“本編”で書いてみたい。

「佐賀の西から、佐賀の東まで」車を走らせても、電車に乗っても。相当、遠い道のりのはず。

今回、イメージするのは「陶磁器の港・伊万里」から「田代売薬で知られた鳥栖」までの話。「佐賀横断 大河ドラマ」のイメージを試みたいとの意図もあります。

いざ描いてみると前半では、そんな“地域性”は充分に表現できていません。

〔参照(後半):

――そして、佐賀県の東端と言えば…

佐賀藩ではなく、対馬藩(田代領)になります。現在では鳥栖市東部や基山町にあたる地域。

この田代領の藩校が、今年の甲子園出場校(佐賀県代表)の高校名の由来にもなった“東明館”だそうです。

…後半の一部記事では、この地にも視点を置いてみたいと思います。

そこで活躍するのは、私の望む『大河ドラマ』が実現したとしても、役名はたぶん“対馬藩士”とか“田代領の侍”などになる人々。

――「攘夷沸騰」というタイトルに込めた意味。

その舞台までも“佐賀”で表現する試み。久しぶりに“架空の人物”が中心の話。一瞬の登場で幕末を生きた、鳥栖や基山の対馬藩士が表現できるか。

一方、伊万里周辺の設定で、いつも通りの佐賀藩士の活躍も描きたいです。

いろいろと欲張っているわりに写真も不足、想像に頼る部分も多い…と、前途多難な“特別編”ですが、気長にご覧ください。

2021年09月05日

第16話「攘夷沸騰」⑬(あの者にも英学を)

こんにちは。

ようやく第16話の構成がまとまりました。まずは、前回の続きから。

渡米後、世界を一周して帰国した小出千之助が語る“英学”の価値。

この頃、胃腸の具合が芳しくない佐賀藩主・鍋島直正ですが、眼前に広がる“世界”に、心は動きます。

――佐賀城の本丸御殿。

相変わらず、前かがみに座る殿・鍋島直正。

調子の悪いお腹をかばいがちになり、かえって胃を圧迫する。良くない傾向だ。

「殿…、そこまで“前のめり”にならずとも。」

側近・古川が、いかにも胃に負担のかかる、殿・直正の姿勢を正そうとする。

――直正が夢中なのは、佐賀藩士たちが収集した品。

興味深いアメリカの文物が詰め合わせられた、日本でここにしかない“一箱”だ。

「これは…、医術の道具か。」

「川崎道民が持ち帰ったもののようにございます。」

アメリカで外科手術を見学し、道具(医療器具)も入手してきた佐賀藩の医者・川崎道民も『遣米使節』の同行者の1人だった。

〔参照:第15話「江戸動乱」③(異郷で見た気球〔バルーン〕)〕

――その時、表から「小出千之助が参りました。」と告げる声。

「小出か、近う寄れ。」

「はっ。」

「お主から建言のあった“英学”の伝習だが、幾人かめぼしき者を選んだ。」

「早速のお聞き入れ…恐悦の至り!」

「いや良くぞ、申した。メリケン(アメリカ)に小出を遣わした値打ちがあった。」

直正は、小出の懸命な進言を受け止めていた。

――先だって小出は、佐賀藩内での“英学”伝習を進言した。

殿・直正にも「“蘭学”のみでは世界に後れを取る!」とハッキリと述べたのだ。

ここで、英語を学ぶ者として選ばれた面々を、今までの活躍とともに紹介しよう。以下の3人は、全員が長崎の海軍伝習の経験者である。

〇秀島藤之助

『遣米使節』の“護衛”として太平洋横断した咸臨丸でアメリカに渡った技術者。

〔参照:第14話「遣米使節」⑭(太平洋の嵐)〕

〇石丸安世(虎五郎)

蘭学寮に学び、語学や科学の才能に長じる。電信に興味を持つ。

〔参照(中盤):第12話「海軍伝習」⑩-2(負けんばい!・後編)〕

〇中牟田倉之助

算術が得意で長崎でオランダ海軍の技術に習熟。軍人として期待される。

〔参照(後半):第12話「海軍伝習」⑨-2(悔しかごたぁ・後編)〕

――小出は、“ポン”と膝を打った。

「これは、殿の御前で、ご無礼をいたしました!」

あまりに良い人選だった。小出はつい喜びを表してしまう。

殿・直正が、慌てる小出の姿を見て笑う。

「左様(さよう)に嬉しいか。良き者たちを選んだであろう。」

「はい!ありがたき幸せ。これで佐賀の英学は進みまする!」

「長崎にメリケン(アメリカ)の者が居るな。伝習を受けると良いぞ。」

――小出千之助。殿の力強い後押しに、明るい表情だ。

そこで直正は少しの間、思案する。

「…そうだ、あの者も行かせておくか。」

「…どの者を。」

「大隈だな。大隈八太郎も、長崎に連れて行くとよい。」

「はっ。」

小出は内心では苦笑した。選ばれた大隈の反応が楽しみだったからだ。

これから、佐賀藩では次々と英語学習者を指名していくことになる。

(続く)

ようやく第16話の構成がまとまりました。まずは、前回の続きから。

渡米後、世界を一周して帰国した小出千之助が語る“英学”の価値。

この頃、胃腸の具合が芳しくない佐賀藩主・鍋島直正ですが、眼前に広がる“世界”に、心は動きます。

――佐賀城の本丸御殿。

相変わらず、前かがみに座る殿・鍋島直正。

調子の悪いお腹をかばいがちになり、かえって胃を圧迫する。良くない傾向だ。

「殿…、そこまで“前のめり”にならずとも。」

側近・古川が、いかにも胃に負担のかかる、殿・直正の姿勢を正そうとする。

――直正が夢中なのは、佐賀藩士たちが収集した品。

興味深いアメリカの文物が詰め合わせられた、日本でここにしかない“一箱”だ。

「これは…、医術の道具か。」

「川崎道民が持ち帰ったもののようにございます。」

アメリカで外科手術を見学し、道具(医療器具)も入手してきた佐賀藩の医者・川崎道民も『遣米使節』の同行者の1人だった。

〔参照:

――その時、表から「小出千之助が参りました。」と告げる声。

「小出か、近う寄れ。」

「はっ。」

「お主から建言のあった“英学”の伝習だが、幾人かめぼしき者を選んだ。」

「早速のお聞き入れ…恐悦の至り!」

「いや良くぞ、申した。メリケン(アメリカ)に小出を遣わした値打ちがあった。」

直正は、小出の懸命な進言を受け止めていた。

――先だって小出は、佐賀藩内での“英学”伝習を進言した。

殿・直正にも「“蘭学”のみでは世界に後れを取る!」とハッキリと述べたのだ。

ここで、英語を学ぶ者として選ばれた面々を、今までの活躍とともに紹介しよう。以下の3人は、全員が長崎の海軍伝習の経験者である。

〇秀島藤之助

『遣米使節』の“護衛”として太平洋横断した咸臨丸でアメリカに渡った技術者。

〔参照:

〇石丸安世(虎五郎)

蘭学寮に学び、語学や科学の才能に長じる。電信に興味を持つ。

〔参照(中盤):

〇中牟田倉之助

算術が得意で長崎でオランダ海軍の技術に習熟。軍人として期待される。

〔参照(後半):

――小出は、“ポン”と膝を打った。

「これは、殿の御前で、ご無礼をいたしました!」

あまりに良い人選だった。小出はつい喜びを表してしまう。

殿・直正が、慌てる小出の姿を見て笑う。

「左様(さよう)に嬉しいか。良き者たちを選んだであろう。」

「はい!ありがたき幸せ。これで佐賀の英学は進みまする!」

「長崎にメリケン(アメリカ)の者が居るな。伝習を受けると良いぞ。」

――小出千之助。殿の力強い後押しに、明るい表情だ。

そこで直正は少しの間、思案する。

「…そうだ、あの者も行かせておくか。」

「…どの者を。」

「大隈だな。大隈八太郎も、長崎に連れて行くとよい。」

「はっ。」

小出は内心では苦笑した。選ばれた大隈の反応が楽しみだったからだ。

これから、佐賀藩では次々と英語学習者を指名していくことになる。

(続く)

2021年09月07日

第16話「攘夷沸騰」⑭(多良海道の往還)

こんばんは。

体調の不良もあって、この頃、すでに隠居を準備していた殿・鍋島直正。真意は「自由に活動できる身分を求めた」からとも言われます。

直正が指名した佐賀藩士たちは、新しい学問・“英学”への道を突き進みます。しかし、長崎で彼らを待つのは、意外な指示でした。

――長崎街道を西へ。次いで海沿いに進む。

鹿島の肥前浜宿を抜け、現在では佐賀と長崎の県境にまたがる“多良海道”を進む一同。ほどよい有明の潮風が、くすぐったく頬を撫でる。

大隈八太郎(重信)は上機嫌だ。

「小出さん、先生の名は何と言いよったかね?」

「名は“フルベッキ”氏…とお聞きする。」

小出千之助が、先生となる人物について説明を続ける。

「生まれはオランダだが、アメリカで暮らしたゆえ“英語”を遣う。」

「そがんね!それは、楽しみばい。」

大隈のこの表情は、概ね予想どおりだ…小出も微笑んだ。

――少し、空気感が違う者も。同じ道を行く

無言で、ずっと難しい顔をしているのが、秀島藤之助。咸臨丸に乗り、アメリカへの往復を経てから、より忙しい日々を送っている。

〔参照:第14話「遣米使節」⑧(孤高のエンジニア)〕

技術者として“精錬方”と新型大砲の研究を進めるが、切羽詰まった印象だ。

「螺旋(らせん)を掘る“長さ”が問題なのか…」

歩きながらも“砲身”の金属をどう加工・調整するか、思案している様子だ。とても話しかけられる雰囲気ではない。

――他にも2人が同行している。

分岐のある長崎街道だが、接続する“多良海道”も山寄りと海沿いの道がある。佐賀藩内から出ることなく、長崎に向かう事ができる道は…何かと都合が良い。

蘭学寮から、海軍伝習でも一緒だった、石丸虎五郎(安世)と中牟田倉之助が、小声で話している。

「中牟田よ…、いまの秀島さんをどう思う。」

「ずっと“算術”ば、なさってますね。」

「アメリカに渡ってから、この様子と聞く。“洋行”は人を変えるのだろうか。」

「海の向こう側で、何を見られたかですな。」

秀島のやや尋常ではない様子が気になる、石丸の方が年上だ。算術が得意な中牟田は、大隈と同年代だが、淡々と答える様が落ち着いている。

――“多良海道”の西側・諫早を経て、長崎も目前となった時。

身なりのしっかりした乗馬の侍が近寄る。長崎からの伝令だという。

「海軍伝習を経た者は、長崎に着き次第、直ちに仕度をしてほしい。」

伝令役となったのは、現在は長崎県である“諫早領”の佐賀藩士だ。長崎港を守る役目に深い関わりがある。

「ここに秀島、石丸…それに中牟田まで居るとは幸いだ。」

3名の海軍伝習での活躍ぶりを知るのか、伝令役は安堵の表情だ。

「御用(ごよう)の向きは、何と…?」

石丸虎五郎(安世)が、一報を運んできた伝令役に尋ねる。少し年配の伝令役は気が急いたか、下馬から話し続けだったが、ここはひと呼吸おいた。

――伝令役の一言により、がらりと変わる周囲の空気。

石丸の質問への返事は事務的だったが、問題はその中身だ。

「三名は“電流丸”への乗艦を要すゆえ、その心づもりをされたい」と。

ともに勉強するはずの先輩たちに下った、急な“出帆”の命令。大隈は困惑した。

「何ね?また、置き去りになっとね。」

どうやら緊急事態が生じたらしい。海軍伝習に参加していない大隈。まるで、“蚊帳(かや)の外”だ。

「常ならざる事が起きたようだが、大隈だけでも学問を進めねばな。」

この小出の一言。もっと話に絡みたい大隈は、少し釈然としない表情を見せた。

(続く)

参考記事(後半):「佐賀と長崎をつなぐもの」〔諫早駅〕

体調の不良もあって、この頃、すでに隠居を準備していた殿・鍋島直正。真意は「自由に活動できる身分を求めた」からとも言われます。

直正が指名した佐賀藩士たちは、新しい学問・“英学”への道を突き進みます。しかし、長崎で彼らを待つのは、意外な指示でした。

――長崎街道を西へ。次いで海沿いに進む。

鹿島の肥前浜宿を抜け、現在では佐賀と長崎の県境にまたがる“多良海道”を進む一同。ほどよい有明の潮風が、くすぐったく頬を撫でる。

大隈八太郎(重信)は上機嫌だ。

「小出さん、先生の名は何と言いよったかね?」

「名は“フルベッキ”氏…とお聞きする。」

小出千之助が、先生となる人物について説明を続ける。

「生まれはオランダだが、アメリカで暮らしたゆえ“英語”を遣う。」

「そがんね!それは、楽しみばい。」

大隈のこの表情は、概ね予想どおりだ…小出も微笑んだ。

――少し、空気感が違う者も。同じ道を行く

無言で、ずっと難しい顔をしているのが、秀島藤之助。咸臨丸に乗り、アメリカへの往復を経てから、より忙しい日々を送っている。

〔参照:

技術者として“精錬方”と新型大砲の研究を進めるが、切羽詰まった印象だ。

「螺旋(らせん)を掘る“長さ”が問題なのか…」

歩きながらも“砲身”の金属をどう加工・調整するか、思案している様子だ。とても話しかけられる雰囲気ではない。

――他にも2人が同行している。

分岐のある長崎街道だが、接続する“多良海道”も山寄りと海沿いの道がある。佐賀藩内から出ることなく、長崎に向かう事ができる道は…何かと都合が良い。

蘭学寮から、海軍伝習でも一緒だった、石丸虎五郎(安世)と中牟田倉之助が、小声で話している。

「中牟田よ…、いまの秀島さんをどう思う。」

「ずっと“算術”ば、なさってますね。」

「アメリカに渡ってから、この様子と聞く。“洋行”は人を変えるのだろうか。」

「海の向こう側で、何を見られたかですな。」

秀島のやや尋常ではない様子が気になる、石丸の方が年上だ。算術が得意な中牟田は、大隈と同年代だが、淡々と答える様が落ち着いている。

――“多良海道”の西側・諫早を経て、長崎も目前となった時。

身なりのしっかりした乗馬の侍が近寄る。長崎からの伝令だという。

「海軍伝習を経た者は、長崎に着き次第、直ちに仕度をしてほしい。」

伝令役となったのは、現在は長崎県である“諫早領”の佐賀藩士だ。長崎港を守る役目に深い関わりがある。

「ここに秀島、石丸…それに中牟田まで居るとは幸いだ。」

3名の海軍伝習での活躍ぶりを知るのか、伝令役は安堵の表情だ。

「御用(ごよう)の向きは、何と…?」

石丸虎五郎(安世)が、一報を運んできた伝令役に尋ねる。少し年配の伝令役は気が急いたか、下馬から話し続けだったが、ここはひと呼吸おいた。

――伝令役の一言により、がらりと変わる周囲の空気。

石丸の質問への返事は事務的だったが、問題はその中身だ。

「三名は“電流丸”への乗艦を要すゆえ、その心づもりをされたい」と。

ともに勉強するはずの先輩たちに下った、急な“出帆”の命令。大隈は困惑した。

「何ね?また、置き去りになっとね。」

どうやら緊急事態が生じたらしい。海軍伝習に参加していない大隈。まるで、“蚊帳(かや)の外”だ。

「常ならざる事が起きたようだが、大隈だけでも学問を進めねばな。」

この小出の一言。もっと話に絡みたい大隈は、少し釈然としない表情を見せた。

(続く)

参考記事(後半):

2021年09月14日

第16話「攘夷沸騰」⑮(“薬の街”に吹く風)

こんばんは。

今回から“本編”です。幕末期のドラマで、英米仏蘭の4か国はよく登場します。

一方で当時のロシア(露)の動きは、あまり紹介されないように思います。佐賀藩では長崎警備などを通じて、とりわけロシアへの警戒感が強くありました。

今回から“対馬事件”を軸に物語を展開します。1861年(万延二年・文久元年)2月に、ロシア船“ポサドニック号”が対馬に上陸。混乱は各地に広がります。

なお前回、長崎に英学修業に向かっていた、佐賀藩士(海軍伝習の経験者)に乗艦命令が出たのも、この事件への対応のためです。

〔参照(後半):第16話「攘夷沸騰」⑭(多良海道の往還)〕

…事件の当事者だった“対馬藩士”たちも、実は“佐賀”で暮らしていました。

――佐賀藩の東隣にある、対馬藩の田代(たじろ)領。

現在の鳥栖市東部・基山町にあたる地域である。

「よう、“薬屋”。また、本草(薬物)のお勉強か。」

「相変わらず、物を考えぬ男だ。もう少し書物に親しんではどうか。」

若者2人が、田代(現・佐賀県鳥栖市)の代官所の近くで軽口を叩き合う。

薬学に熱心な書生を“薬屋”と揶揄(やゆ)した若侍は、木刀を引っ提げ、武芸の鍛錬に余念が無い様子。

一方、もっと本を読め…と返答した書生は、すらりと色白。若侍の言によれば、薬学の勉強に熱心なようで、理系学生の印象。彼を“田代の書生”と呼んでおく。

――対馬藩の飛び地。田代領では、“製薬業”が盛んだった。

対馬本藩は離島のため農産には不利で、田代領はそれを補う役割があった。かつては農業の生産が落ちる心配から薬用作物の栽培が抑制されたともいう。

しかし、全国で著名な“富山の薬売り”にも比すほど頑張った、田代領の薬売りは、次第にその地位を高めた。現代風にいえば、“ブランド力”を得ていたのだ。

「かくいうお主は、侍など辞めて、薬売りの婿(むこ)に収まらんね。」

「思慮の浅かこと。もはや田代の侍が薬の事ば知らん…では通らんばい。」

書生の方は、田代領の“経済”を思慮するようだ。だんだん感情的になる2人。次第に“佐賀ことば”が強まっていく。

――当時、日本における「四大売薬」の一角となっていた、田代。

もはや製薬は、この地の産業の柱。現代の佐賀県も人口10万人あたりの薬局数が日本一というが、それには“田代売薬”の伝統が関係するという。

「学問ならばしておるぞ。もっと大きか話たい!」

「知っておる…お主が何かと“攘夷”を叫んでおるのは。」

「国ば守るのは、おいの地元の誇りやけんな。」

先ほどから書生と言い合っている若侍。武芸の鍛錬に攘夷思想。まさに典型的な幕末の志士。そして、彼の地元は基山。

古代から国を守る最前線だった“防人”(さきもり)の城だった山を眺めて育った。彼は“基山の若侍”と呼称しよう。

――小競り合いを続ける2人。

田代領にあった藩校・東明館でともに学んだ“田代の書生”と“基山の若侍”。この対馬藩の学校には藩士や役人だけでなく、庄屋などの子弟も通ったという。

「“攘夷”も良いが、命を粗末にするなよ。」

薬学の徒である“田代の書生”に身を案じられ“基山の若侍”は拍子抜けした。

「なんね、こん(の)臆病もんが…!?」

若侍は、こう言い放ったが、内心では同窓の者からの心配は受けとめたのか、今までより声がフワッとしている。

――ドドドッ…と、通りに響く足音。

突然、現れた幾人かの侍。羽織もバサバサとはためかせて、代官所の門前に駆け込むのが見えた。軽く砂ぼこりがたって、明らかに急ぎの用件と見える。

「何ね!?」

「…府中(対馬)の御城からの使者では無いか?」

“書生”の見立ては正しかった。その頃、彼らの本藩・対馬では一大事が起きていたのである。

(続く)

今回から“本編”です。幕末期のドラマで、英米仏蘭の4か国はよく登場します。

一方で当時のロシア(露)の動きは、あまり紹介されないように思います。佐賀藩では長崎警備などを通じて、とりわけロシアへの警戒感が強くありました。

今回から“対馬事件”を軸に物語を展開します。1861年(万延二年・文久元年)2月に、ロシア船“ポサドニック号”が対馬に上陸。混乱は各地に広がります。

なお前回、長崎に英学修業に向かっていた、佐賀藩士(海軍伝習の経験者)に乗艦命令が出たのも、この事件への対応のためです。

〔参照(後半):

…事件の当事者だった“対馬藩士”たちも、実は“佐賀”で暮らしていました。

――佐賀藩の東隣にある、対馬藩の田代(たじろ)領。

現在の鳥栖市東部・基山町にあたる地域である。

「よう、“薬屋”。また、本草(薬物)のお勉強か。」

「相変わらず、物を考えぬ男だ。もう少し書物に親しんではどうか。」

若者2人が、田代(現・佐賀県鳥栖市)の代官所の近くで軽口を叩き合う。

薬学に熱心な書生を“薬屋”と揶揄(やゆ)した若侍は、木刀を引っ提げ、武芸の鍛錬に余念が無い様子。

一方、もっと本を読め…と返答した書生は、すらりと色白。若侍の言によれば、薬学の勉強に熱心なようで、理系学生の印象。彼を“田代の書生”と呼んでおく。

――対馬藩の飛び地。田代領では、“製薬業”が盛んだった。

対馬本藩は離島のため農産には不利で、田代領はそれを補う役割があった。かつては農業の生産が落ちる心配から薬用作物の栽培が抑制されたともいう。

しかし、全国で著名な“富山の薬売り”にも比すほど頑張った、田代領の薬売りは、次第にその地位を高めた。現代風にいえば、“ブランド力”を得ていたのだ。

「かくいうお主は、侍など辞めて、薬売りの婿(むこ)に収まらんね。」

「思慮の浅かこと。もはや田代の侍が薬の事ば知らん…では通らんばい。」

書生の方は、田代領の“経済”を思慮するようだ。だんだん感情的になる2人。次第に“佐賀ことば”が強まっていく。

――当時、日本における「四大売薬」の一角となっていた、田代。

もはや製薬は、この地の産業の柱。現代の佐賀県も人口10万人あたりの薬局数が日本一というが、それには“田代売薬”の伝統が関係するという。

「学問ならばしておるぞ。もっと大きか話たい!」

「知っておる…お主が何かと“攘夷”を叫んでおるのは。」

「国ば守るのは、おいの地元の誇りやけんな。」

先ほどから書生と言い合っている若侍。武芸の鍛錬に攘夷思想。まさに典型的な幕末の志士。そして、彼の地元は基山。

古代から国を守る最前線だった“防人”(さきもり)の城だった山を眺めて育った。彼は“基山の若侍”と呼称しよう。

――小競り合いを続ける2人。

田代領にあった藩校・東明館でともに学んだ“田代の書生”と“基山の若侍”。この対馬藩の学校には藩士や役人だけでなく、庄屋などの子弟も通ったという。

「“攘夷”も良いが、命を粗末にするなよ。」

薬学の徒である“田代の書生”に身を案じられ“基山の若侍”は拍子抜けした。

「なんね、こん(の)臆病もんが…!?」

若侍は、こう言い放ったが、内心では同窓の者からの心配は受けとめたのか、今までより声がフワッとしている。

――ドドドッ…と、通りに響く足音。

突然、現れた幾人かの侍。羽織もバサバサとはためかせて、代官所の門前に駆け込むのが見えた。軽く砂ぼこりがたって、明らかに急ぎの用件と見える。

「何ね!?」

「…府中(対馬)の御城からの使者では無いか?」

“書生”の見立ては正しかった。その頃、彼らの本藩・対馬では一大事が起きていたのである。

(続く)

2021年09月16日

第16話「攘夷沸騰」⑯(露西亜〔ロシア〕の牙)

こんばんは。

前回、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」イメージに急遽、登場した“対馬藩士”たち。

本当は鳥栖の“中冨記念くすり博物館”なども訪問してから書きたいのですが、現況では佐賀に帰れず、地元での取材はできないため、勢いで突き進みます。

第16話で対馬藩士を軸に描く話。「攘夷沸騰」というテーマを“佐賀”で語るために、その背景も含めて物語化を試みるものです。

〔参照(後半):「佐賀の西から佐賀の東まで(第16話・メインテーマ)」

――対馬藩の田代代官所(現・佐賀県鳥栖市)。

「平田さまは、居られるか…」

対馬本藩からの使者が、息切れ気味に語る。

「いま、領内の巡視に出ておられる。」

留守を預かる副代官も、対馬から派遣された人物。使者とは顔見知りだ。

「とにかく、急ぎの用向きだ!」

「まぁ、一息入れよ。茶でも飲むとよい。」

大体の察しは付く、異国船に絡む話だろう。まずは使者を落ち着かせねば。

「どうした、騒がしいな。」

――姿を見せた田代領の代官は、平田大江という名だ。

「平田さま…お戻りか。」

副代官は、できれば自分で対処したかった。代官の平田は“攘夷派”。この手の話だと“勇断”をしかねない。

「ああ、何事があったとね?」

平田でなくとも使者の様子を見ればわかる、これは“凶事”が起きている…と。

こうして対馬からの一報が伝えられる。発端は、対馬藩にあてて、あるロシア船が停泊許可を求めてきたところからだ。

――1861年(万延二年・文久元年)2月。

対馬沖に現れた、ロシア軍艦ポサドニック号。船体の修理という名目で、島の湾内に入りたいと打診があった。

「長崎に回航するための一時的な補修」の許可が、対馬藩の判断だった。ところが軍艦を停泊させてから1か月ほど、ロシア側は小屋など施設を築き始めた。

――当然、対馬藩は抗議した。

ロシア船の艦長・ビリリョフは、撤収に応じないどころか「対馬藩主・宗義和との会見」を要求してきたのである。

ここで先年、イギリス船が対馬海峡を測量したことを引き合いに出す。

〔参照(後半):第16話「攘夷沸騰」⑩(英国船の行方)〕

――「ロシアがイギリスから守ってやる」というが、

続く言葉が、陣取っている「“芋崎”の地を借り受けたい」である。ロシアには“凍らない港”を確保したい事情もある。占領の野心は誰の目にも明らかだった。

「これは、容易ならざる事。ただ、手をこまねいているわけにはいくまい。」

平田大江は、“攘夷”の志を持つ者。早々と対馬に渡る覚悟を決めた。

その受けとめ方は冷静だった。田代領には「支援体制を整えてほしい」というのが、対馬本藩の指示。まずは“戦支度”(いくさじたく)をせねばなるまい。

――事情は、田代領内の若者たちにも伝わった。

「いよいよだ。ついに、おいも立つべき時が来た!」

“基山の若侍”は鍛錬の傍らで手入れしていた、家伝の武具を引っ張り出した。

「人員に応じた兵糧、薬もいるな。あとはこれか…」

不測の事態に備えよと、代官所からの指示。“田代の書生”も算段をし始めた。

忙しく往来する侍、有力な町人も巻き込んで、“戦支度”は進む。薬の街・田代には強い風が吹き、砂ぼこりが立っていた。

(続く)

前回、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」イメージに急遽、登場した“対馬藩士”たち。

本当は鳥栖の“中冨記念くすり博物館”なども訪問してから書きたいのですが、現況では佐賀に帰れず、地元での取材はできないため、勢いで突き進みます。

第16話で対馬藩士を軸に描く話。「攘夷沸騰」というテーマを“佐賀”で語るために、その背景も含めて物語化を試みるものです。

〔参照(後半):

――対馬藩の田代代官所(現・佐賀県鳥栖市)。

「平田さまは、居られるか…」

対馬本藩からの使者が、息切れ気味に語る。

「いま、領内の巡視に出ておられる。」

留守を預かる副代官も、対馬から派遣された人物。使者とは顔見知りだ。

「とにかく、急ぎの用向きだ!」

「まぁ、一息入れよ。茶でも飲むとよい。」

大体の察しは付く、異国船に絡む話だろう。まずは使者を落ち着かせねば。

「どうした、騒がしいな。」

――姿を見せた田代領の代官は、平田大江という名だ。

「平田さま…お戻りか。」

副代官は、できれば自分で対処したかった。代官の平田は“攘夷派”。この手の話だと“勇断”をしかねない。

「ああ、何事があったとね?」

平田でなくとも使者の様子を見ればわかる、これは“凶事”が起きている…と。

こうして対馬からの一報が伝えられる。発端は、対馬藩にあてて、あるロシア船が停泊許可を求めてきたところからだ。

――1861年(万延二年・文久元年)2月。

対馬沖に現れた、ロシア軍艦ポサドニック号。船体の修理という名目で、島の湾内に入りたいと打診があった。

「長崎に回航するための一時的な補修」の許可が、対馬藩の判断だった。ところが軍艦を停泊させてから1か月ほど、ロシア側は小屋など施設を築き始めた。

――当然、対馬藩は抗議した。

ロシア船の艦長・ビリリョフは、撤収に応じないどころか「対馬藩主・宗義和との会見」を要求してきたのである。

ここで先年、イギリス船が対馬海峡を測量したことを引き合いに出す。

〔参照(後半):

――「ロシアがイギリスから守ってやる」というが、

続く言葉が、陣取っている「“芋崎”の地を借り受けたい」である。ロシアには“凍らない港”を確保したい事情もある。占領の野心は誰の目にも明らかだった。

「これは、容易ならざる事。ただ、手をこまねいているわけにはいくまい。」

平田大江は、“攘夷”の志を持つ者。早々と対馬に渡る覚悟を決めた。

その受けとめ方は冷静だった。田代領には「支援体制を整えてほしい」というのが、対馬本藩の指示。まずは“戦支度”(いくさじたく)をせねばなるまい。

――事情は、田代領内の若者たちにも伝わった。

「いよいよだ。ついに、おいも立つべき時が来た!」

“基山の若侍”は鍛錬の傍らで手入れしていた、家伝の武具を引っ張り出した。

「人員に応じた兵糧、薬もいるな。あとはこれか…」

不測の事態に備えよと、代官所からの指示。“田代の書生”も算段をし始めた。

忙しく往来する侍、有力な町人も巻き込んで、“戦支度”は進む。薬の街・田代には強い風が吹き、砂ぼこりが立っていた。

(続く)

2021年09月21日

第16話「攘夷沸騰」⑰(積出港の昼下がり)

こんばんは。

“本編”の第16話は、佐賀県各地の視点でお送りする“特別編”が含まれます。

もし映像化すれば、一瞬の登場になる場面かもしれません。そこを深掘りして、セリフを付けている感じです。

直前の2回は、対馬藩士を描いた佐賀県東部の話。今度は県西部でカメラを回すイメージ。こうして長くなった第16話も、あと4回ほどで完了の予定です。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑮(“薬の街”に吹く風)〕

1861年(文久元年)春。舞台は伊万里周辺を軸として展開します。

――ある暖かい日。そろそろ陽が西に傾き始める。

川沿いに広がる荷下ろし場。この日も多数の陶磁器が肥前国(佐賀・長崎)の各地から集められていた。

地元・伊万里のみではなく、有田・波佐見・吉田…まるで毎日が陶磁器見本市の様相となっている。

「ようやっと、伊万里に着いたばい。」

街道を進んできた運び手が、肩から背負子(しょいこ)を外して慎重に荷を置く。高価な陶磁器の様子。荷車での運搬を避けて、人が背負って運んだようだ。

賑わう街中。ある伊万里商人が、立派な身なりの商家の若旦那に声をかける。

「壱州屋さん、えすか(怖い)事ば起きましたなぁ。」

「ええ、少し港の騒がしかですね。」

――話題は、対馬に停泊しているロシア船のことだ。

海運で成り立つ商家にとって、航行の安全は一大事。とくに外国への出荷を成り立たせるために、長崎周辺の“海の道”はとても重要だ。

「今のところ、海路に影響は出ていませんよ。」

若旦那は落ち着いている。“壱州屋”は先代・森永太兵衛の才覚もあり、陶磁器と漁業で大きな財を成している。

いまや大商家となった、この家にはあと4年ほどで、のちに凄まじい苦労のすえ、日本の“西洋菓子”の先駆者になる人物が誕生するが、それはまた別の話だ。

〔参照(後半):「あゝ西洋菓子(西)」〕

――同日の晩。春霞のかかる、夜の長崎港にて。

佐賀藩の蒸気軍艦が停泊する。すっかり日は暮れ、“電流丸”の黒い船体も宵闇に溶け込む。大きい船影に向けて、乗船命令を受けた3人が乗り込んでいく。

〔参照(後半):第16話「攘夷沸騰」⑭(多良海道の往還)〕

「石丸、それに中牟田も!懐かしかなぁ。」

長崎で海軍伝習を受けた仲間たちの集結。軍艦を動かす訓練を受けたものだから、やはり再会も船上になってくる。

「秀島さん!アメリカの話ば聞かせてください。」

佐賀藩の電流丸は、幕府の咸臨丸と同型艦だから、それで太平洋を往復した秀島藤之助の体験談は皆が聞きたいところだ。

〔参照:第14話「遣米使節」⑭(太平洋の嵐)〕

「…今は忙しいから、また機を見て語る。」

秀島は淡々と返事をした。やはり新式大砲の設計が頭から離れない様子だ。

仲間との再会で盛り上がる石丸虎五郎(安世)・中牟田倉之助の両名とは違い、いまの秀島には何やら近寄りがたい雰囲気もあった。

――ここで、艦長の声が響く。

「よし、総員揃ったな。これより我々は伊万里に向けて出航する。」

船出の目的は対馬での非常事態が他に飛び火しないよう警戒にあたること。

佐賀藩としては、経済の動線である“海路”を守る必要がある。事と次第によっては、“応戦”する…そのような巡視でもあった。

バシッ!とオランダ仕込みに敬礼する、佐賀藩士たち。武力行使を目的とする出航ではないが、海路を守る中での衝突は想定せねばならない。

「出航用意!総員、配置に付け!」

…ダンダンダッと響く足音。

指揮官の号令のもと、小走りに甲板を行き交う藩士たち。

この頃には、有明海側で三重津海軍所の整備も進み、佐賀藩の近代海軍は本格始動していたのである。

(続く)

“本編”の第16話は、佐賀県各地の視点でお送りする“特別編”が含まれます。

もし映像化すれば、一瞬の登場になる場面かもしれません。そこを深掘りして、セリフを付けている感じです。

直前の2回は、対馬藩士を描いた佐賀県東部の話。今度は県西部でカメラを回すイメージ。こうして長くなった第16話も、あと4回ほどで完了の予定です。

〔参照:

1861年(文久元年)春。舞台は伊万里周辺を軸として展開します。

――ある暖かい日。そろそろ陽が西に傾き始める。

川沿いに広がる荷下ろし場。この日も多数の陶磁器が肥前国(佐賀・長崎)の各地から集められていた。

地元・伊万里のみではなく、有田・波佐見・吉田…まるで毎日が陶磁器見本市の様相となっている。

「ようやっと、伊万里に着いたばい。」

街道を進んできた運び手が、肩から背負子(しょいこ)を外して慎重に荷を置く。高価な陶磁器の様子。荷車での運搬を避けて、人が背負って運んだようだ。

賑わう街中。ある伊万里商人が、立派な身なりの商家の若旦那に声をかける。

「壱州屋さん、えすか(怖い)事ば起きましたなぁ。」

「ええ、少し港の騒がしかですね。」

――話題は、対馬に停泊しているロシア船のことだ。

海運で成り立つ商家にとって、航行の安全は一大事。とくに外国への出荷を成り立たせるために、長崎周辺の“海の道”はとても重要だ。

「今のところ、海路に影響は出ていませんよ。」

若旦那は落ち着いている。“壱州屋”は先代・森永太兵衛の才覚もあり、陶磁器と漁業で大きな財を成している。

いまや大商家となった、この家にはあと4年ほどで、のちに凄まじい苦労のすえ、日本の“西洋菓子”の先駆者になる人物が誕生するが、それはまた別の話だ。

〔参照(後半):

――同日の晩。春霞のかかる、夜の長崎港にて。

佐賀藩の蒸気軍艦が停泊する。すっかり日は暮れ、“電流丸”の黒い船体も宵闇に溶け込む。大きい船影に向けて、乗船命令を受けた3人が乗り込んでいく。

〔参照(後半):

「石丸、それに中牟田も!懐かしかなぁ。」

長崎で海軍伝習を受けた仲間たちの集結。軍艦を動かす訓練を受けたものだから、やはり再会も船上になってくる。

「秀島さん!アメリカの話ば聞かせてください。」

佐賀藩の電流丸は、幕府の咸臨丸と同型艦だから、それで太平洋を往復した秀島藤之助の体験談は皆が聞きたいところだ。

〔参照:

「…今は忙しいから、また機を見て語る。」

秀島は淡々と返事をした。やはり新式大砲の設計が頭から離れない様子だ。

仲間との再会で盛り上がる石丸虎五郎(安世)・中牟田倉之助の両名とは違い、いまの秀島には何やら近寄りがたい雰囲気もあった。

――ここで、艦長の声が響く。

「よし、総員揃ったな。これより我々は伊万里に向けて出航する。」

船出の目的は対馬での非常事態が他に飛び火しないよう警戒にあたること。

佐賀藩としては、経済の動線である“海路”を守る必要がある。事と次第によっては、“応戦”する…そのような巡視でもあった。

バシッ!とオランダ仕込みに敬礼する、佐賀藩士たち。武力行使を目的とする出航ではないが、海路を守る中での衝突は想定せねばならない。

「出航用意!総員、配置に付け!」

…ダンダンダッと響く足音。

指揮官の号令のもと、小走りに甲板を行き交う藩士たち。

この頃には、有明海側で三重津海軍所の整備も進み、佐賀藩の近代海軍は本格始動していたのである。

(続く)

2021年09月23日

第16話「攘夷沸騰」⑱(蒸気船の集まる海域)

こんばんは。

1861年(万延二年・文久元年)春。九州北部に衝撃が走った、“対馬事件”。幕府も対応に苦慮します。

ロシア軍艦ポサドニック号は対馬の浅茅湾に停泊し、芋崎の地に兵舎を建設。対馬藩主に付近の土地を租借(そしゃく)する権利を要求。

前回、佐賀藩の蒸気軍艦・電流丸は周辺海域の警戒に当たるべく、長崎港から伊万里に向けて出航しました。

――“電流丸”は、伊万里沖を航行中。

「中牟田よ。もし、ロシアの軍艦と戦わば、勝ち目はあると思うか。」

石丸虎五郎(安世)が、わざわざ“年少者”に意見を聞く。

「そうたいね。勝つも負けるも有り得る…としか言えんばい。」

中牟田倉之助、ごく普通の事を語っているが、突出して数学を得意とする人物。

この単純な言葉の裏にも、様々な状況の想定をしていることが見て取れる。

――現在の任務としては、海域の見回りだ。

「何も損なわんように、佐賀の平穏ば守ること。今は、そいだけで良かですね。」

まだ若い中牟田だったが、冷静に思考を組み立てて先を読む力がある。すでに優秀な海軍軍人として皆に認められている。

「まったくお主には、いろいろと見えておるようだな。」

石丸虎五郎は、ため息を付いた。年少の中牟田は先を見据えて着実に進んでいる。そう思えたからだ。

「“英語”では、石丸さんには全く追いついてなかですよ。」

中牟田が訥々と言葉を発する。石丸は自身よりも語学を習得する速度に勝り、工夫しても追いつく術が見当たらない…らしい。

――「こいつ、俺の心まで計算したか。」

石丸は苦笑した。これが中牟田なりの“年上”の励まし方なのか。しかし、海軍の仲間としては頼もしい限りだ。

「伊万里が見えました。楠久(くすく)に上陸し、停泊する手筈(てはず)です。」

まずは眼前の任務に集中せねばならない。先への“迷い”は傍に置くことになる。

蒸気機関に用いる石炭など物資の補給を意図し、一旦、佐賀藩内に上陸する。伊万里の楠久にも、古くから佐賀の水軍(御船方)の拠点が所在していた。

――別の蒸気船も、次々とこの海域に集結する。

「気を引き締めて、掛からんば…」

幕府より佐賀藩が預かった外輪蒸気船“観光丸”も航行する。三重津海軍所の責任者でもある佐野常民(栄寿)。艦長の任にあるが、表情に緊張も見える。

佐野は江戸まで受取りに行った観光丸で、幕府側の仕事を手伝う。そのため、幕府の役人とともに“紛争”の只中にある対馬に直接上陸する予定があった。

〔参照(後半):第16話「攘夷沸騰」④(その船を、取りに行け)〕

――そして、幕府の“外国奉行”も現地・対馬へと向かう。

太平洋を往復した幕府の蒸気船“咸臨丸”には、世界一周から戻った小栗忠順が乗船する。遣米使節への抜擢でアメリカに渡り、通貨交渉なども担当した。

〔参照(後半):第16話「攘夷沸騰」⑫(“錬金術”と闘う男)〕

ロシア船に対しては、対馬藩だけでなく、長崎奉行所も退去を呼び掛けるが、応じる気配はない。小栗は幕府よりロシア船との交渉役として派遣されていた。

(続く)

1861年(万延二年・文久元年)春。九州北部に衝撃が走った、“対馬事件”。幕府も対応に苦慮します。

ロシア軍艦ポサドニック号は対馬の浅茅湾に停泊し、芋崎の地に兵舎を建設。対馬藩主に付近の土地を租借(そしゃく)する権利を要求。

前回、佐賀藩の蒸気軍艦・電流丸は周辺海域の警戒に当たるべく、長崎港から伊万里に向けて出航しました。

――“電流丸”は、伊万里沖を航行中。

「中牟田よ。もし、ロシアの軍艦と戦わば、勝ち目はあると思うか。」

石丸虎五郎(安世)が、わざわざ“年少者”に意見を聞く。

「そうたいね。勝つも負けるも有り得る…としか言えんばい。」

中牟田倉之助、ごく普通の事を語っているが、突出して数学を得意とする人物。

この単純な言葉の裏にも、様々な状況の想定をしていることが見て取れる。

――現在の任務としては、海域の見回りだ。

「何も損なわんように、佐賀の平穏ば守ること。今は、そいだけで良かですね。」

まだ若い中牟田だったが、冷静に思考を組み立てて先を読む力がある。すでに優秀な海軍軍人として皆に認められている。

「まったくお主には、いろいろと見えておるようだな。」

石丸虎五郎は、ため息を付いた。年少の中牟田は先を見据えて着実に進んでいる。そう思えたからだ。

「“英語”では、石丸さんには全く追いついてなかですよ。」

中牟田が訥々と言葉を発する。石丸は自身よりも語学を習得する速度に勝り、工夫しても追いつく術が見当たらない…らしい。

――「こいつ、俺の心まで計算したか。」

石丸は苦笑した。これが中牟田なりの“年上”の励まし方なのか。しかし、海軍の仲間としては頼もしい限りだ。

「伊万里が見えました。楠久(くすく)に上陸し、停泊する手筈(てはず)です。」

まずは眼前の任務に集中せねばならない。先への“迷い”は傍に置くことになる。

蒸気機関に用いる石炭など物資の補給を意図し、一旦、佐賀藩内に上陸する。伊万里の楠久にも、古くから佐賀の水軍(御船方)の拠点が所在していた。

――別の蒸気船も、次々とこの海域に集結する。

「気を引き締めて、掛からんば…」

幕府より佐賀藩が預かった外輪蒸気船“観光丸”も航行する。三重津海軍所の責任者でもある佐野常民(栄寿)。艦長の任にあるが、表情に緊張も見える。

佐野は江戸まで受取りに行った観光丸で、幕府側の仕事を手伝う。そのため、幕府の役人とともに“紛争”の只中にある対馬に直接上陸する予定があった。

〔参照(後半):

――そして、幕府の“外国奉行”も現地・対馬へと向かう。

太平洋を往復した幕府の蒸気船“咸臨丸”には、世界一周から戻った小栗忠順が乗船する。遣米使節への抜擢でアメリカに渡り、通貨交渉なども担当した。

〔参照(後半):

ロシア船に対しては、対馬藩だけでなく、長崎奉行所も退去を呼び掛けるが、応じる気配はない。小栗は幕府よりロシア船との交渉役として派遣されていた。

(続く)

2021年09月28日

第16話「攘夷沸騰」⑲(強くなりたいものだ)

こんばんは。

『青天を衝け』での大隈重信の演説に興奮冷めやらぬところですが、“本編”に戻ります。現在の「大河ドラマ」の舞台からは、遡ること8年ばかり…

1861年(文久元年)。対馬から退去しないロシア軍艦に対し、幕府が送り込む交渉役は外国奉行・小栗忠順。

幕府から佐賀藩が預かる蒸気船“観光丸”の艦長は佐野常民(栄寿左衛門)。小栗に同行し、“異国の思惑”と“攘夷の想い”が渦巻く対馬に乗り込みます。

第16話。実は2つのエンディングがあり、佐賀藩側は今回投稿で完結です。

――対馬上陸後に、佐野が見た景色。

「…これは、いかんばい。」

対馬の芋崎では、すでに“兵舎”が建設され、ロシア国旗が翻っている。内部で井戸も掘っていて、その場に居つこうとしているのも明らかだった。

「観光丸艦長、佐野どのであったか。見てきたか、ロシアの陣を。」

声をかけてきたのは、幕府の外国奉行・小栗忠順。

――最近、幕府の重職に抜擢された、小栗。

「はっ、見て参りました。」

秩序を大事にする“さがんもん”らしく、佐野は丁寧に礼をする。

「そう気を遣うな。“三河”より続く家系は誇るが、偉そうなのは性に合わぬ。」

小栗には、古くから“徳川”に仕える誇りはあっても、威張りたくはないらしい。

佐野は思った。儀礼的なものが幅を利かせる幕府にあって、何やら思うままに話す人だと。

――「佐野どのは、佐賀の者だったか。」

外国奉行・小栗からの質問に、佐野が答える。

「はっ、肥前佐賀、鍋島家中の者にございます。」

「そうか、佐賀は蒸気船を自前で補修すると聞くが。誰の仕切りじゃ。」

「はっ、それがし。佐野でございます。」

「そうか。ご公儀(幕府)には“食っては出すだけ”で、無為な者が多過ぎる。」

「はっ…!?」

佐野は、少々困惑した。この外国奉行は、一体、何を語っているのだ。よくよく聞くと、かなり幕府の役人に手厳しいことを言っている。

――これは、行動しない幕府の“同僚”たちへの不満なのか。

「どうやら佐賀の者どもは“無為の者”では無いようだ。期待しておく。」

アメリカからの帰国後、外国奉行に抜擢された小栗。“遣米使節”に同行した、佐賀藩士が現地で調査にあたった熱心さも知るようだ。

小栗は、幕府の守旧派とよく衝突する。“食っては、出すだけ”というのは、やや品の良い表現に寄せていて、ふだん小栗の言い方は、さらに強烈だったという。

幕府で抜きんでた才覚を見せる“切れ者”。小栗忠順には、敵も多いと見える。

――その小栗の交渉でも、ロシア船は居座る構えを崩さない。

「どうせ斬り込んでは来るまい…と甘く見られたか。」

古豪・ロシアには、幕府が武力行使に出ることは無いと見透かされた格好だ。

「小栗さま。」

「佐野どのか。残念だが、一旦引くぞ。観光丸を頼む。」

幕府による交渉は功を奏さず、持久戦の様相となった。ロシア側は「対馬藩主・宗義和への謁見」をより強く求めてくるだろう。

「もはや、対馬を公儀(幕府)の直轄とするほかないか。」

ロシアは幕府を相手にせず、現地の対馬藩に圧力をかけ続けている。

――佐野は気づいた。小栗が右拳を強く握り込む様子に。

小栗にとって外交の折衝を行うには、半端な状態なのだ。対馬藩側にも“領地替え”を望む声がある。幕府の直轄とすれば、ロシアも向き合わざるを得ない。

「それに、この差がもどかしい。」

小栗の掌にはアメリカから“近代工業”の象徴として持ち帰ったネジが光る。

よほど悔しかったのか、握り続けた掌にはネジの螺旋(らせん)の跡が浮かぶ。もっと“工業力”が必要だ。それさえあれば、ここまで侮られることは無い。

「…強くなりたいものだ。」

外国奉行・小栗の“独白”を聞く、佐野。伝わる悔しさに、佐賀の殿・鍋島直正が求め続ける“志”を重ねて見ていた。

(続く)

『青天を衝け』での大隈重信の演説に興奮冷めやらぬところですが、“本編”に戻ります。現在の「大河ドラマ」の舞台からは、遡ること8年ばかり…

1861年(文久元年)。対馬から退去しないロシア軍艦に対し、幕府が送り込む交渉役は外国奉行・小栗忠順。

幕府から佐賀藩が預かる蒸気船“観光丸”の艦長は佐野常民(栄寿左衛門)。小栗に同行し、“異国の思惑”と“攘夷の想い”が渦巻く対馬に乗り込みます。

第16話。実は2つのエンディングがあり、佐賀藩側は今回投稿で完結です。

――対馬上陸後に、佐野が見た景色。

「…これは、いかんばい。」

対馬の芋崎では、すでに“兵舎”が建設され、ロシア国旗が翻っている。内部で井戸も掘っていて、その場に居つこうとしているのも明らかだった。

「観光丸艦長、佐野どのであったか。見てきたか、ロシアの陣を。」

声をかけてきたのは、幕府の外国奉行・小栗忠順。

――最近、幕府の重職に抜擢された、小栗。

「はっ、見て参りました。」

秩序を大事にする“さがんもん”らしく、佐野は丁寧に礼をする。

「そう気を遣うな。“三河”より続く家系は誇るが、偉そうなのは性に合わぬ。」

小栗には、古くから“徳川”に仕える誇りはあっても、威張りたくはないらしい。

佐野は思った。儀礼的なものが幅を利かせる幕府にあって、何やら思うままに話す人だと。

――「佐野どのは、佐賀の者だったか。」

外国奉行・小栗からの質問に、佐野が答える。

「はっ、肥前佐賀、鍋島家中の者にございます。」

「そうか、佐賀は蒸気船を自前で補修すると聞くが。誰の仕切りじゃ。」

「はっ、それがし。佐野でございます。」

「そうか。ご公儀(幕府)には“食っては出すだけ”で、無為な者が多過ぎる。」

「はっ…!?」

佐野は、少々困惑した。この外国奉行は、一体、何を語っているのだ。よくよく聞くと、かなり幕府の役人に手厳しいことを言っている。

――これは、行動しない幕府の“同僚”たちへの不満なのか。

「どうやら佐賀の者どもは“無為の者”では無いようだ。期待しておく。」

アメリカからの帰国後、外国奉行に抜擢された小栗。“遣米使節”に同行した、佐賀藩士が現地で調査にあたった熱心さも知るようだ。

小栗は、幕府の守旧派とよく衝突する。“食っては、出すだけ”というのは、やや品の良い表現に寄せていて、ふだん小栗の言い方は、さらに強烈だったという。

幕府で抜きんでた才覚を見せる“切れ者”。小栗忠順には、敵も多いと見える。

――その小栗の交渉でも、ロシア船は居座る構えを崩さない。

「どうせ斬り込んでは来るまい…と甘く見られたか。」

古豪・ロシアには、幕府が武力行使に出ることは無いと見透かされた格好だ。

「小栗さま。」

「佐野どのか。残念だが、一旦引くぞ。観光丸を頼む。」

幕府による交渉は功を奏さず、持久戦の様相となった。ロシア側は「対馬藩主・宗義和への謁見」をより強く求めてくるだろう。

「もはや、対馬を公儀(幕府)の直轄とするほかないか。」

ロシアは幕府を相手にせず、現地の対馬藩に圧力をかけ続けている。

――佐野は気づいた。小栗が右拳を強く握り込む様子に。

小栗にとって外交の折衝を行うには、半端な状態なのだ。対馬藩側にも“領地替え”を望む声がある。幕府の直轄とすれば、ロシアも向き合わざるを得ない。

「それに、この差がもどかしい。」

小栗の掌にはアメリカから“近代工業”の象徴として持ち帰ったネジが光る。

よほど悔しかったのか、握り続けた掌にはネジの螺旋(らせん)の跡が浮かぶ。もっと“工業力”が必要だ。それさえあれば、ここまで侮られることは無い。

「…強くなりたいものだ。」

外国奉行・小栗の“独白”を聞く、佐野。伝わる悔しさに、佐賀の殿・鍋島直正が求め続ける“志”を重ねて見ていた。

(続く)

2021年09月30日

第16話「攘夷沸騰」⑳(基山の誇り、田代の想い)

こんばんは。

幕府の外国奉行・小栗忠順が挑んだ、対馬からのロシア船退去交渉は不調に終わりました。

1861年(文久元年)夏。事態は長期化。佐賀藩が蒸気船で警戒を続ける中、幕府は、“禁断の一手”を遣って、事件の解決を狙います。

「佐賀藩の大河ドラマ」ならば、ナレーションや大河ドラマ紀行で語る場面かもしれませんが、あえて“本編”で描きました。

第16話で展開した“特別編”のまとめ。対馬藩側の“もう1つのエンディング”。田代領(現・佐賀県基山町・鳥栖市東部)の物語としてご覧ください。

〔参照①:第16話「攘夷沸騰」⑮(“薬の街”に吹く風)〕

〔参照②:第16話「攘夷沸騰」⑯(露西亜〔ロシア〕の牙)〕

――対馬に居座るロシア船。藩士や領民の我慢は限界に近づく。

「もう、堪忍ならんばい!今度こそ、打払ってやる!」

攘夷を志す“基山の若侍”が、対馬の海に吠える。

とうに季節は春を過ぎ、田代領の侍も初夏には海を渡り、対馬に陣取っている。

「…落ち着け。異人を追い払うにも、その短気では仕損じる。」

――“田代の書生”が謎の丸薬を、若侍の口に放り込む。

「ん…ぐぐっ。」

「田代が誇る“置き薬”の一つだ。気が鎮まるぞ。」

「苦い…っ!」

「“良薬は口に苦し”だ!我慢しろ。」

ロシア側の陣地と睨み合うこと数か月。田代領の藩士を率いて、対馬に渡った代官・平田大江の指揮のもと砲台を敷設し始めていた。

――警備にあたる農民と、ロシア兵が衝突している。

「今度こそ、夷狄(いてき)を斬ってやる。」

死角から奇襲をかける狙い。“基山の若侍”が走り込む構えを見せた。

「待て、先ずこれで撃つ。」

全面衝突は、代官・平田大江から止められている。平田もまた攘夷派ではあったが、冷静さを保っていた。

“田代の書生”は物影へと回り込み、密かに入手していた“新式銃”で、ロシア兵の足元を狙う。

キュン!…

――絶妙の地点にはじける、銃弾。

どこから飛んできたか、弾の出所はわかりづらい。“第三者の影”に、ロシア兵、地元の農民の双方とも、ひとまず退いた。こうして延々と小競り合いが続く。

「…お主、結構やるんだな。」

対馬に来てからの“田代の書生”の思わぬ頑張りに感心する“基山の若侍”。

その時、“若侍”の方が、沖合を見つめた。

「おい、あれを見らんね。」

――そこには、複数の蒸気軍艦の船影。

「今度は、何ね…?」

それらの船影は、イギリスの軍艦だった。

「先行きのわからんな…」

“田代の書生”も、状況が飲み込めていない。

実はイギリスの総領事・オールコックが、幕府に充てて“対馬事件”への介入を提案していた。

――ほどなく、ロシア側が撤収を始める。

幕府はイギリスの力を借りる決断をした。「毒を以て、毒を制す」作戦に賭けたのだが、これはロシア側としては、避けたい筋書きだったようだ。

あれほど居座ったロシア軍艦・ポサドニック号が、あっさり対馬を離れていく。

「ここ数か月は、何だったのか…」

いつになく気抜けする“田代の書生”に、“基山の若侍”が語り始めた。

「おいには、わかった事がある。」

田代領代官・平田大江は、対馬藩の上層部から勝手に兵を出したと叱責されたが、その行動力は若い藩士に存在感を示していた。

――“基山の若侍”が、語った決意。

「平田さまのもとで長州(山口)と結び、今度こそ“攘夷”を進めんばならん。」

「お主に手は貸そう。ただ、命は粗末にするなよ。」

田代の薬は、健やかに生きるためのものだ。しかし、そんな“書生”の想いとは裏腹に、ここから対馬藩は泥沼の内紛へと突入していく。

幕末期。外交危機に直面した対馬藩。2人の若い藩士は、現在で言えば“佐賀の若者”だった。その姿を“佐賀の物語”の1つとして記す。

(第16話 完)

幕府の外国奉行・小栗忠順が挑んだ、対馬からのロシア船退去交渉は不調に終わりました。

1861年(文久元年)夏。事態は長期化。佐賀藩が蒸気船で警戒を続ける中、幕府は、“禁断の一手”を遣って、事件の解決を狙います。

「佐賀藩の大河ドラマ」ならば、ナレーションや大河ドラマ紀行で語る場面かもしれませんが、あえて“本編”で描きました。

第16話で展開した“特別編”のまとめ。対馬藩側の“もう1つのエンディング”。田代領(現・佐賀県基山町・鳥栖市東部)の物語としてご覧ください。

〔参照①:

〔参照②:

――対馬に居座るロシア船。藩士や領民の我慢は限界に近づく。

「もう、堪忍ならんばい!今度こそ、打払ってやる!」

攘夷を志す“基山の若侍”が、対馬の海に吠える。

とうに季節は春を過ぎ、田代領の侍も初夏には海を渡り、対馬に陣取っている。

「…落ち着け。異人を追い払うにも、その短気では仕損じる。」

――“田代の書生”が謎の丸薬を、若侍の口に放り込む。

「ん…ぐぐっ。」

「田代が誇る“置き薬”の一つだ。気が鎮まるぞ。」

「苦い…っ!」

「“良薬は口に苦し”だ!我慢しろ。」

ロシア側の陣地と睨み合うこと数か月。田代領の藩士を率いて、対馬に渡った代官・平田大江の指揮のもと砲台を敷設し始めていた。

――警備にあたる農民と、ロシア兵が衝突している。

「今度こそ、夷狄(いてき)を斬ってやる。」

死角から奇襲をかける狙い。“基山の若侍”が走り込む構えを見せた。

「待て、先ずこれで撃つ。」

全面衝突は、代官・平田大江から止められている。平田もまた攘夷派ではあったが、冷静さを保っていた。

“田代の書生”は物影へと回り込み、密かに入手していた“新式銃”で、ロシア兵の足元を狙う。

キュン!…

――絶妙の地点にはじける、銃弾。

どこから飛んできたか、弾の出所はわかりづらい。“第三者の影”に、ロシア兵、地元の農民の双方とも、ひとまず退いた。こうして延々と小競り合いが続く。

「…お主、結構やるんだな。」

対馬に来てからの“田代の書生”の思わぬ頑張りに感心する“基山の若侍”。

その時、“若侍”の方が、沖合を見つめた。

「おい、あれを見らんね。」

――そこには、複数の蒸気軍艦の船影。

「今度は、何ね…?」

それらの船影は、イギリスの軍艦だった。

「先行きのわからんな…」

“田代の書生”も、状況が飲み込めていない。

実はイギリスの総領事・オールコックが、幕府に充てて“対馬事件”への介入を提案していた。

――ほどなく、ロシア側が撤収を始める。

幕府はイギリスの力を借りる決断をした。「毒を以て、毒を制す」作戦に賭けたのだが、これはロシア側としては、避けたい筋書きだったようだ。

あれほど居座ったロシア軍艦・ポサドニック号が、あっさり対馬を離れていく。

「ここ数か月は、何だったのか…」

いつになく気抜けする“田代の書生”に、“基山の若侍”が語り始めた。

「おいには、わかった事がある。」

田代領代官・平田大江は、対馬藩の上層部から勝手に兵を出したと叱責されたが、その行動力は若い藩士に存在感を示していた。

――“基山の若侍”が、語った決意。

「平田さまのもとで長州(山口)と結び、今度こそ“攘夷”を進めんばならん。」

「お主に手は貸そう。ただ、命は粗末にするなよ。」

田代の薬は、健やかに生きるためのものだ。しかし、そんな“書生”の想いとは裏腹に、ここから対馬藩は泥沼の内紛へと突入していく。

幕末期。外交危機に直面した対馬藩。2人の若い藩士は、現在で言えば“佐賀の若者”だった。その姿を“佐賀の物語”の1つとして記す。

(第16話 完)