2020年12月13日

「内省の剣」

こんばんは。

今年も、残り3週間を切りましたね…

師走の風景は、例年と異なっています。“コロナ禍”が収まる気配は感じられず、仕事にも、何らかの影響が出ている方が大半だと思います。

――そんな年の瀬だからこそ、気持ちだけでも。

1年以上、佐賀に帰藩できていません。これは「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を、イメージしたい私には厳しい状況です。

やはり、現地に行ってこその感動がありますから。

※サガ・ライトファンタジー(2019年)

※サガ・ライトファンタジー(2019年)

――それでも今までの蓄積と、今あるつながりで…

私の手元には、昨年に集めていた「佐賀の記憶」が残っています。

この歳になって、これだけ夢中になれるもの。そうは無い…

たとえ現実が憂鬱でも、この力で乗り越えてゆく。

――まさに「望郷の剣」を手にした私…

ただ、この1年間。無茶苦茶な“剣の振り方”をした気がします。もう突っ走れるほど、若くはありません。

若さに代わって、私が得たものは何か…

「そうだ。若い時よりは、冷静に振り返ることができるはず!」

…壮大な前振りになりましたが、次回より“歳末反省会”シリーズを試みます。

今年も、残り3週間を切りましたね…

師走の風景は、例年と異なっています。“コロナ禍”が収まる気配は感じられず、仕事にも、何らかの影響が出ている方が大半だと思います。

――そんな年の瀬だからこそ、気持ちだけでも。

1年以上、佐賀に帰藩できていません。これは「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を、イメージしたい私には厳しい状況です。

やはり、現地に行ってこその感動がありますから。

――それでも今までの蓄積と、今あるつながりで…

私の手元には、昨年に集めていた「佐賀の記憶」が残っています。

この歳になって、これだけ夢中になれるもの。そうは無い…

たとえ現実が憂鬱でも、この力で乗り越えてゆく。

――まさに「望郷の剣」を手にした私…

ただ、この1年間。無茶苦茶な“剣の振り方”をした気がします。もう突っ走れるほど、若くはありません。

若さに代わって、私が得たものは何か…

「そうだ。若い時よりは、冷静に振り返ることができるはず!」

…壮大な前振りになりましたが、次回より“歳末反省会”シリーズを試みます。

2020年12月14日

「師走・十二月」(歳末反省会①)

こんばんは。

壮大な前振りから始まった、単なる反省会。

――ブログを始めたばかりの1年前(12月)。

正直なところを言えば、表現の場を得たことにウキウキしておりました。

これで、思う存分「幕末の佐賀藩を語れる!」と。

おそるおそる1本目(ご挨拶)を投稿したかと思えば、すかさず2本目。

〔参照:敬意をこめて〕

2012年立ち上げの「佐賀の八賢人おもてなし隊」に敬意を表した投稿です。

当ブログに興味がある方が観れば、きっと感涙ものの演劇を展開されています。

――寒くなってきたかと思えば…

「反射炉!鉄製大砲!蒸気機関…、ほら、暖かくなりましたよね!」

…と、無茶苦茶を言ってるのが、3本目の投稿です。

〔参照:お話にあたって〕

まだ、投稿が楽しくてしょうがなかった時期です。

続けていくと、それなりに大変になりますよね。

――続いて、偉大な賢人たちの銅像と語るシリーズ。

写真はライトアップバージョンです。

なお、私の近辺にも豪奢なイルミネーションはあります。

しかし「サガ・ライトファンタジー」は、私にとっては特別なのです。

――名君過ぎて、後光がさしたように見える殿・鍋島直正。

ちなみに右隣は蘭学の先駆者。武雄領主・鍋島茂義。

殿・直正の義兄で、その名君に“背中で語ってきた”人物です。

左隣は、直正の教育係・古賀穀堂です。

この、お三方を表現しようと試みた記事が4本目です。

〔参照:STEP1:名君の登場まで〕

――当ブログ内で、銅像と会話しがちな私…

振り返ってみて、序盤からその傾向はあった事に気付きました。さらに進んで、「佐賀七賢人と直接、話してみたらどうなるか?」というシリーズも展開しました。

この人物紹介編は、前編はちょっとしたドラマ仕立て。

〔参照(例):「江藤新平」(賢人その6)<前編>〕

後編は真面目に業績の紹介を試みています。

〔参照(例):「江藤新平」(賢人その6)<後編>〕

年末に「1年を顧みて、その反省を活かせば、翌年につながる…」と考えました。

次回からも、こんな調子で振り返っていきたいと思います。

壮大な前振りから始まった、単なる反省会。

――ブログを始めたばかりの1年前(12月)。

正直なところを言えば、表現の場を得たことにウキウキしておりました。

これで、思う存分「幕末の佐賀藩を語れる!」と。

おそるおそる1本目(

〔参照:

2012年立ち上げの「佐賀の八賢人おもてなし隊」に敬意を表した投稿です。

当ブログに興味がある方が観れば、きっと感涙ものの演劇を展開されています。

――寒くなってきたかと思えば…

「反射炉!鉄製大砲!蒸気機関…、ほら、暖かくなりましたよね!」

…と、無茶苦茶を言ってるのが、3本目の投稿です。

〔参照:

まだ、投稿が楽しくてしょうがなかった時期です。

続けていくと、それなりに大変になりますよね。

――続いて、偉大な賢人たちの銅像と語るシリーズ。

写真はライトアップバージョンです。

なお、私の近辺にも豪奢なイルミネーションはあります。

しかし「サガ・ライトファンタジー」は、私にとっては特別なのです。

――名君過ぎて、後光がさしたように見える殿・鍋島直正。

ちなみに右隣は蘭学の先駆者。武雄領主・鍋島茂義。

殿・直正の義兄で、その名君に“背中で語ってきた”人物です。

左隣は、直正の教育係・古賀穀堂です。

この、お三方を表現しようと試みた記事が4本目です。

〔参照:

――当ブログ内で、銅像と会話しがちな私…

振り返ってみて、序盤からその傾向はあった事に気付きました。さらに進んで、「佐賀七賢人と直接、話してみたらどうなるか?」というシリーズも展開しました。

この人物紹介編は、前編はちょっとしたドラマ仕立て。

〔参照(例):

後編は真面目に業績の紹介を試みています。

〔参照(例):

年末に「1年を顧みて、その反省を活かせば、翌年につながる…」と考えました。

次回からも、こんな調子で振り返っていきたいと思います。

2020年12月15日

「睦月・一月」(歳末反省会②)

こんばんは。前回の続きです。

――2020年(令和2年)1月。

“新型コロナ”という言葉が聞こえ始めた頃。

不穏な空気が漂ってきた時期ですが、私は投稿に熱を入れていました。まさか「年間を通じて、佐賀に帰藩できない!」とも知らずに。

――その年末から、お正月にかけては…

”佐賀七賢人”の人物紹介編を何とか書き終えて、次の展開へと移りました。

私のブログでアクセス数第1位の記事は、ブログ開始時の“ご挨拶”。

第2位は新年のご挨拶も兼ねた、この記事です。

〔参照:「佐賀の物語を描け!」(独自色③)〕

――「幕末佐賀藩の大河ドラマ」は、3部構成で見たい!

新年早々に暑苦しい投稿でしたが、そこそこ共感は得られたようです。

年末年始に佐賀の名言、功績…そして物語!と連続で語りました。

〔参照:「佐賀の名言を探せ!」(独自色①),「佐賀の功績を語れ!」(独自色②)〕

――そこからは、迷いが生じました。

正月休み中に武雄市、白石町など各地域にフォーカスした記事を投稿。

このあたりまでは、勢いがあったのですが、その後、急に失速します。

歴代の「大河ドラマ」を意識した記事を入れてみますが、停滞は否めません。

――ここで、私は遠大なチャレンジを試みます。

「私に、才能は…たぶん無い!」

“幕末佐賀藩の大河ドラマ”について考え始めたとき、年表を並べ「放送47話(年間の目安)では収まらない情報量」をどう捌くかが課題と感じました。

幕末・明治期における、佐賀の先人たちの活躍。素材は豊富にある。

どんな脚本家の方が書けば、面白い話になるだろうか…と考えていました。

――しかし、私に脚本家への伝手(つて)はありません。

「この際だから、自分でも書いてみよう!」

当初は“場面解説”だけのイメージでしたが、これが“本編”の始まりです。

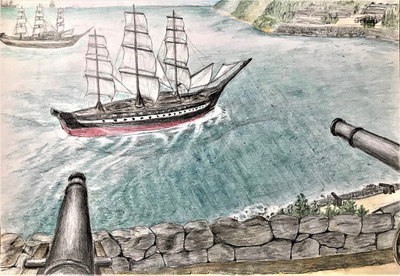

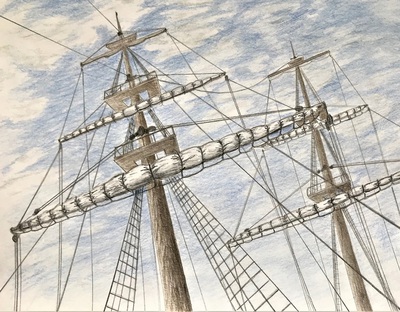

また、写真素材が足りず、思案することに。

そして「弟に描いてもらうか…」との結論に至りました。

――とりあえず、弟に電話する、私。

「ひとまず“フェートン号”と、長崎奉行所がほしい!」

電話なので、弟の表情は見えていません。たぶん豆鉄砲をくらった、柴犬のように、きょとんとした顔をした事と思います。

「兄貴は…相変わらず、おかしな事を言う…」

こうして弟がカリカリと描いた絵。序盤の写真不足を支えることになります。

…長文になったので、第1話「長崎警護」については、あらためて振り返ります。

――2020年(令和2年)1月。

“新型コロナ”という言葉が聞こえ始めた頃。

不穏な空気が漂ってきた時期ですが、私は投稿に熱を入れていました。まさか「年間を通じて、佐賀に帰藩できない!」とも知らずに。

――その年末から、お正月にかけては…

”佐賀七賢人”の人物紹介編を何とか書き終えて、次の展開へと移りました。

私のブログでアクセス数第1位の記事は、ブログ開始時の“ご挨拶”。

第2位は新年のご挨拶も兼ねた、この記事です。

〔参照:

――「幕末佐賀藩の大河ドラマ」は、3部構成で見たい!

新年早々に暑苦しい投稿でしたが、そこそこ共感は得られたようです。

年末年始に佐賀の名言、功績…そして物語!と連続で語りました。

〔参照:

――そこからは、迷いが生じました。

正月休み中に武雄市、白石町など各地域にフォーカスした記事を投稿。

このあたりまでは、勢いがあったのですが、その後、急に失速します。

歴代の「大河ドラマ」を意識した記事を入れてみますが、停滞は否めません。

――ここで、私は遠大なチャレンジを試みます。

「私に、才能は…たぶん無い!」

“幕末佐賀藩の大河ドラマ”について考え始めたとき、年表を並べ「放送47話(年間の目安)では収まらない情報量」をどう捌くかが課題と感じました。

幕末・明治期における、佐賀の先人たちの活躍。素材は豊富にある。

どんな脚本家の方が書けば、面白い話になるだろうか…と考えていました。

――しかし、私に脚本家への伝手(つて)はありません。

「この際だから、自分でも書いてみよう!」

当初は“場面解説”だけのイメージでしたが、これが“本編”の始まりです。

また、写真素材が足りず、思案することに。

そして「弟に描いてもらうか…」との結論に至りました。

――とりあえず、弟に電話する、私。

「ひとまず“フェートン号”と、長崎奉行所がほしい!」

電話なので、弟の表情は見えていません。たぶん豆鉄砲をくらった、柴犬のように、きょとんとした顔をした事と思います。

「兄貴は…相変わらず、おかしな事を言う…」

こうして弟がカリカリと描いた絵。序盤の写真不足を支えることになります。

…長文になったので、第1話「長崎警護」については、あらためて振り返ります。

2020年12月16日

「第1話・長崎警護」を振り返る(歳末反省会③)

こんばんは。

反省会が続きます。時期は1月後半。

「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」との想いが強くなりすぎて、私は自分のイメージを文章化し始めました。

――「佐賀の大河ドラマ」と銘打っていますが…

第1話でドラマが動く舞台は、ほとんど長崎です。

しかも、オープニングで会話しているのは、イギリス人水兵。

「一体、誰だ!テッドとグレッグって…」

思わずツッコミを入れたくなる方も居たかもしれません。

〔参照:第1話「長崎警護」①〕

――ところが、この2名も侮れません。

“フェートン号”の船員名簿を調べたわけもなく、名前の設定は架空。意外に凄腕で、あっと言う間にオランダ商館員を人質に取ります。

〔参照:第1話「長崎警護」③〕

このとき、オランダと対立していたイギリス。

長崎近海でも、英国船がオランダ船を追い回していたようです。

――困難に立ち向かう、長崎奉行・松平康英。

頼みの綱は、長崎の警備担当・佐賀藩(鍋島家)の兵員。しかし、ほとんど(9割ぐらい)が、佐賀に帰っていて不在!

この第1話では、主役の佐賀藩は“いいところ無し”の展開です。佐賀城下も、ひたすらバタバタしています。

〔参照:第1話「長崎警護」⑥-1〕

逆にカッコ良いのは、肥前大村藩。

――長崎の方も、きっとわかってくれるはず…

“佐賀の大河ドラマ”の実現は、長崎にとっても、ビッグチャンスですよ。

本来の警備部隊がいないことで、苦しむ長崎奉行所。

まだ夜明け前に颯爽と現れたのが、大村藩主・大村純昌。

私の勝手なイメージでは、いかにも“海の大名”な感じで見たいです。「褐色の肌に白い歯」って俳優さんに演じてほしいです。

〔参照:第1話「長崎警護」⑥-2〕

――ちなみに現在の長崎県大村市あたりのお殿様。

この“海の大名”。長崎奉行所と一緒に“フェートン号”撃退作戦を計画します。

「正面から戦っても厳しいから、大村の小舟で敵船に乗り移ろう!」

「そして“フェートン号”を内側から燃やしてしまえ!」というワイルドな作戦です。

――そのとき“フェートン号”が退去します。

危険を察知したのか、まずは水・食料を確保できたからか。いずれにしても長崎港から出ていきます。

こうして、特大の不始末をやらかした、我らが佐賀藩。

さっき城下でドタバタしていた、長崎御番の若侍は信頼する上役が処罰される直前に、面会を許されます。

〔参照:第1話「長崎警護」⑥-3〕

――これは、ドラマ要素が欲しかったので…

”ご都合主義”になりますが、この若侍。のちに、上役の娘と夫婦になっているという設定があります。

(次話以降で、たしか同僚が一言つぶやいていたと思います。)

「“無法な異国船”は、義父の仇(かたき)…」

長崎御番の若侍は、後々“蘭学じじい”と呼ばれるまで、佐賀藩の技術開発を支えていく…というサイドストーリーです。

――ところで、この“長崎御番の若侍”とは何者か…

この話を作るときに、色々考えたのです。

のちに長崎砲台の責任者になる“伊東次兵衛”。1808年時点では幼児です…

佐賀藩の製砲主任になる、本島藤太夫の誕生も、まだ6年ばかり後です。

――この方々の“先輩”としてオリジナルキャラで描くことに。

もっと調べれば、かなり設定に近い人物は出て来そうな予感がします。

…ちなみに前回も触れましたが、第1話には弟の描いた挿絵がよく使われています。ありがとう、弟。

反省会が続きます。時期は1月後半。

「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」との想いが強くなりすぎて、私は自分のイメージを文章化し始めました。

――「佐賀の大河ドラマ」と銘打っていますが…

第1話でドラマが動く舞台は、ほとんど長崎です。

しかも、オープニングで会話しているのは、イギリス人水兵。

「一体、誰だ!テッドとグレッグって…」

思わずツッコミを入れたくなる方も居たかもしれません。

〔参照:

――ところが、この2名も侮れません。

“フェートン号”の船員名簿を調べたわけもなく、名前の設定は架空。意外に凄腕で、あっと言う間にオランダ商館員を人質に取ります。

〔参照:

このとき、オランダと対立していたイギリス。

長崎近海でも、英国船がオランダ船を追い回していたようです。

――困難に立ち向かう、長崎奉行・松平康英。

頼みの綱は、長崎の警備担当・佐賀藩(鍋島家)の兵員。しかし、ほとんど(9割ぐらい)が、佐賀に帰っていて不在!

この第1話では、主役の佐賀藩は“いいところ無し”の展開です。佐賀城下も、ひたすらバタバタしています。

〔参照:

逆にカッコ良いのは、肥前大村藩。

――長崎の方も、きっとわかってくれるはず…

“佐賀の大河ドラマ”の実現は、長崎にとっても、ビッグチャンスですよ。

本来の警備部隊がいないことで、苦しむ長崎奉行所。

まだ夜明け前に颯爽と現れたのが、大村藩主・大村純昌。

私の勝手なイメージでは、いかにも“海の大名”な感じで見たいです。「褐色の肌に白い歯」って俳優さんに演じてほしいです。

〔参照:

――ちなみに現在の長崎県大村市あたりのお殿様。

この“海の大名”。長崎奉行所と一緒に“フェートン号”撃退作戦を計画します。

「正面から戦っても厳しいから、大村の小舟で敵船に乗り移ろう!」

「そして“フェートン号”を内側から燃やしてしまえ!」というワイルドな作戦です。

――そのとき“フェートン号”が退去します。

危険を察知したのか、まずは水・食料を確保できたからか。いずれにしても長崎港から出ていきます。

こうして、特大の不始末をやらかした、我らが佐賀藩。

さっき城下でドタバタしていた、長崎御番の若侍は信頼する上役が処罰される直前に、面会を許されます。

〔参照:

――これは、ドラマ要素が欲しかったので…

”ご都合主義”になりますが、この若侍。のちに、上役の娘と夫婦になっているという設定があります。

(次話以降で、たしか同僚が一言つぶやいていたと思います。)

「“無法な異国船”は、義父の仇(かたき)…」

長崎御番の若侍は、後々“蘭学じじい”と呼ばれるまで、佐賀藩の技術開発を支えていく…というサイドストーリーです。

――ところで、この“長崎御番の若侍”とは何者か…

この話を作るときに、色々考えたのです。

のちに長崎砲台の責任者になる“伊東次兵衛”。1808年時点では幼児です…

佐賀藩の製砲主任になる、本島藤太夫の誕生も、まだ6年ばかり後です。

――この方々の“先輩”としてオリジナルキャラで描くことに。

もっと調べれば、かなり設定に近い人物は出て来そうな予感がします。

…ちなみに前回も触れましたが、第1話には弟の描いた挿絵がよく使われています。ありがとう、弟。

2020年12月18日

「如月・二月」(歳末反省会④)

こんばんは。

2020年(令和2年)2月を振り返る、個人的な反省会です。

政府の新型コロナ対策本部が動き出したのは、1月末。

見えざる脅威が、日本にも迫ってきた時期でした。

――この時期、私は佐賀での取材を検討していました…

もしもの時は、仕事への影響も考えねばならず、軽率な行動は取れません。

しばらく様子見をすることにしました。

その分「幕末佐賀藩の大河ドラマ」イメージを立て続けに投稿します。

――おそらく“本編”が最も進んだ時期。

現在、“本編”は第14話「遣米使節」で止まっています。もし、この時の勢いで投稿し続けていたら、第20話くらいまでは進んでいたかもしれません。

ちなみに第1話「長崎警護」は、1808年のフェートン号事件の話が中心で、佐賀藩は“いいところ無し”…でしたが、少しは“主役”を立てねばなりません。

――第1話の最終盤に、幼少期の鍋島直正が登場します。

この段階(1820年頃)は、幼少の直正(貞丸)の教育係・古賀穀堂の目線です。

まだ7~8歳ぐらいの設定ですが、とても賢い若様に希望を見い出します。

〔参照:第1話「長崎警護」⑦〕

第2話「算盤大名」に突入すると年代は、もう1825年。幕府が「異国船打払令」を出したので、長崎の警備担当・佐賀藩もザワザワしています。

〔参照:第2話「算盤大名」①〕

――2月初日の投稿では、すでに殿・直正は17歳。

この佐賀へのお国入りの場面。“本編”に限れば、一番人気の記事です。第1話が長崎寄りのエピソードだったので、第2話はなるべく佐賀にこだわりました。

〔参照:第2話「算盤大名」③-3〕

第2話ラストの投稿は、1835年に佐賀城で起きた火災を題材にしています。

〔参照:第2話「算盤大名」⑤-2〕

――同じ月に、第3話「西洋砲術」と第4話「諸国遊学」も続けています。

最近の投稿は、一応は“歳末反省会”と銘打っています。

「今年の2月は結構、頑張ったかも…」というのが自己評価です。

2020年(令和2年)2月を振り返る、個人的な反省会です。

政府の新型コロナ対策本部が動き出したのは、1月末。

見えざる脅威が、日本にも迫ってきた時期でした。

――この時期、私は佐賀での取材を検討していました…

もしもの時は、仕事への影響も考えねばならず、軽率な行動は取れません。

しばらく様子見をすることにしました。

その分「幕末佐賀藩の大河ドラマ」イメージを立て続けに投稿します。

――おそらく“本編”が最も進んだ時期。

現在、“本編”は第14話「遣米使節」で止まっています。もし、この時の勢いで投稿し続けていたら、第20話くらいまでは進んでいたかもしれません。

ちなみに第1話「長崎警護」は、1808年のフェートン号事件の話が中心で、佐賀藩は“いいところ無し”…でしたが、少しは“主役”を立てねばなりません。

――第1話の最終盤に、幼少期の鍋島直正が登場します。

この段階(1820年頃)は、幼少の直正(貞丸)の教育係・古賀穀堂の目線です。

まだ7~8歳ぐらいの設定ですが、とても賢い若様に希望を見い出します。

〔参照:

第2話「算盤大名」に突入すると年代は、もう1825年。幕府が「異国船打払令」を出したので、長崎の警備担当・佐賀藩もザワザワしています。

〔参照:

――2月初日の投稿では、すでに殿・直正は17歳。

この佐賀へのお国入りの場面。“本編”に限れば、一番人気の記事です。第1話が長崎寄りのエピソードだったので、第2話はなるべく佐賀にこだわりました。

〔参照:

第2話ラストの投稿は、1835年に佐賀城で起きた火災を題材にしています。

〔参照:

――同じ月に、第3話「西洋砲術」と第4話「諸国遊学」も続けています。

最近の投稿は、一応は“歳末反省会”と銘打っています。

「今年の2月は結構、頑張ったかも…」というのが自己評価です。

2020年12月19日

「第3話・西洋砲術」を振り返る(歳末反省会⑤)

こんばんは。

唐突ですが、やはり現地を見たことがある!

…というのは強いもので、今回の振り返りでは、そんな話を。

前回は、今年の2月についての反省会でした。

同月に投稿した第3話をもう少し掘り下げます。

――第3話「西洋砲術」は、佐賀の中でも“武雄”に特化したエピソード。

近々、長崎と武雄が新幹線でつながる、そのアピールも視野に入れてみました。

〔参照:第3話「西洋砲術」(予告)〕

幕末の黎明期(夜明け前)。日本で近代化のトップランナーと語られる佐賀藩の中でも、先陣を切っていたのが“武雄領”です。

――それは“ご領主”さまの力に寄るところが大きいです。

佐賀藩の自治領の1つである“武雄領”。

ご領主の鍋島茂義は、近代化の先駆けと言ってよい方でしょう。

家系としては、かつて鍋島家の主君だった、龍造寺家の流れを組んでいます。

鍋島直正にとっては、14歳年上の義理の兄(姉の夫)。

――いろいろと調べるうちに“本編”の鍋島茂義は…

すごくワイルドな“蘭学兄貴”に仕上がりました。出典が定かでない情報もありますが、人物像の捉え方は良い線を行っているのでは?と考えます。

①倹約の進め方がパワフル

武雄領主になる前から、佐賀藩の請役(№2)に就任。

大殿(直正の父)・鍋島斉直のムダ遣いを戒めるため別荘を破壊。

〔参照;第2話「算盤大名」②-1〕

②策略の練り方はダイナミック

若殿(義弟)の鍋島直正に期待し、早期の佐賀藩主への就任を後押し。

直正が藩主になった後は、大殿・斉直の側近たちを一掃しようと画策。

〔参照:第2話「算盤大名」④〕

③技術の求め方もエネルギッシュ

領主でありながら、長崎の西洋砲術家・高島秋帆に弟子入り。

家来の平山醇左衛門を介して学び続け、免許皆伝を受ける。

〔参照:第3話「西洋砲術」②〕

――“本編”を描くなかで…

「これは、カッコ良い!」と思う人物に,よく出会います。その中でも、トップクラスに魅力的な感じがするのが、武雄の鍋島茂義様なのです。

当時はまだ、江戸幕府の権力が絶対的だった時代。第3話のラストシーンでは、ある事件により苦渋の決断を下した、鍋島茂義を描きました。

〔参照:第3話「西洋砲術」⑤〕

――場面設定では、武雄の御船山を見上げています。

私も1度だけですが、現地に立ち寄ったことがあります。

切り立った岩肌。神々しい景色。

武雄の場面が出てくるたびに、御船山の景色を掲載しました。

個人的には、鍋島茂義様にとても似合う風景だと感じています。

唐突ですが、やはり現地を見たことがある!

…というのは強いもので、今回の振り返りでは、そんな話を。

前回は、今年の2月についての反省会でした。

同月に投稿した第3話をもう少し掘り下げます。

――第3話「西洋砲術」は、佐賀の中でも“武雄”に特化したエピソード。

近々、長崎と武雄が新幹線でつながる、そのアピールも視野に入れてみました。

〔参照:

幕末の黎明期(夜明け前)。日本で近代化のトップランナーと語られる佐賀藩の中でも、先陣を切っていたのが“武雄領”です。

――それは“ご領主”さまの力に寄るところが大きいです。

佐賀藩の自治領の1つである“武雄領”。

ご領主の鍋島茂義は、近代化の先駆けと言ってよい方でしょう。

家系としては、かつて鍋島家の主君だった、龍造寺家の流れを組んでいます。

鍋島直正にとっては、14歳年上の義理の兄(姉の夫)。

――いろいろと調べるうちに“本編”の鍋島茂義は…

すごくワイルドな“蘭学兄貴”に仕上がりました。出典が定かでない情報もありますが、人物像の捉え方は良い線を行っているのでは?と考えます。

①倹約の進め方がパワフル

武雄領主になる前から、佐賀藩の請役(№2)に就任。

大殿(直正の父)・鍋島斉直のムダ遣いを戒めるため別荘を破壊。

〔参照;

②策略の練り方はダイナミック

若殿(義弟)の鍋島直正に期待し、早期の佐賀藩主への就任を後押し。

直正が藩主になった後は、大殿・斉直の側近たちを一掃しようと画策。

〔参照:

③技術の求め方もエネルギッシュ

領主でありながら、長崎の西洋砲術家・高島秋帆に弟子入り。

家来の平山醇左衛門を介して学び続け、免許皆伝を受ける。

〔参照:

――“本編”を描くなかで…

「これは、カッコ良い!」と思う人物に,よく出会います。その中でも、トップクラスに魅力的な感じがするのが、武雄の鍋島茂義様なのです。

当時はまだ、江戸幕府の権力が絶対的だった時代。第3話のラストシーンでは、ある事件により苦渋の決断を下した、鍋島茂義を描きました。

〔参照:

――場面設定では、武雄の御船山を見上げています。

私も1度だけですが、現地に立ち寄ったことがあります。

切り立った岩肌。神々しい景色。

武雄の場面が出てくるたびに、御船山の景色を掲載しました。

個人的には、鍋島茂義様にとても似合う風景だと感じています。

2020年12月21日

「弥生・三月」(歳末反省会⑥)

こんばんは。

今年も、あと10日。

もはや歳末反省会をしているうちに年が明けそうです。

――今回は、本格的な“反省”をします。

2月後半から開始した、第4話「諸国遊学」。

それまでの第3話までより、格段に“話がまとまっていない”のです。

この傾向は、3月掲載の第5話「藩校立志」、第6話「鉄製大砲」も続きます。

――第3話までは…

ある程度、話全体の流れのイメージがありました。

ところが、この頃は毎日投稿することを優先していました。

第4話以降は、“見切り発車”になった…というのが正直なところ。

各投稿の元になったエピソードには面白いものが多いのですが、もう少し立ち止まって考えても、良かったかもしれません。

――もう1つ、厳しかった要因は…

当ブログの“プロフィール”にも記載していますが、私は多くの佐賀藩士の活躍を描きたいと思ってしまう傾向があり、登場人物を絞るのが下手なのです。

こうして各話どころか、1回の投稿でも複数の話が混ざります。大体は「情報の詰めすぎ」なのですが、あえて狙っているケースもあります。

――“尊王”の志厚い、佐賀藩士たちのヒーロー。“楠木正成”の物語。

斬新な試みとして…「大河ドラマ」のイメージの中に、さらに「大河ドラマ」っぽい話を入れました。

主に大隈八太郎(重信)の母・三井子の朗読の形で、各所に登場します。“楠木正成”の物語が展開されるたび、八太郎くんが少しずつ成長していきます。

エピソード①桜井の別れ

〔参照(前半):第4話「諸国遊学」⑧〕

エピソード②湊川の戦い

〔参照(前半):第5話「藩校立志」①〕

エピソード③“正成の想い”

〔参照(後半):第6話「鉄製大砲」⑥〕

――大隈家には、ホームドラマの要素を入れたいと思い…

物語にのめり込んで感情が炸裂する、子・八太郎と母・三井子。その二人を温かい気持ちと、クールな視線で見守る父・信保と八太郎の姉。

…映像化すれば、楽しい話になるかな?と考えています。

今年も、あと10日。

もはや歳末反省会をしているうちに年が明けそうです。

――今回は、本格的な“反省”をします。

2月後半から開始した、第4話「諸国遊学」。

それまでの第3話までより、格段に“話がまとまっていない”のです。

この傾向は、3月掲載の第5話「藩校立志」、第6話「鉄製大砲」も続きます。

――第3話までは…

ある程度、話全体の流れのイメージがありました。

ところが、この頃は毎日投稿することを優先していました。

第4話以降は、“見切り発車”になった…というのが正直なところ。

各投稿の元になったエピソードには面白いものが多いのですが、もう少し立ち止まって考えても、良かったかもしれません。

――もう1つ、厳しかった要因は…

当ブログの“プロフィール”にも記載していますが、私は多くの佐賀藩士の活躍を描きたいと思ってしまう傾向があり、登場人物を絞るのが下手なのです。

こうして各話どころか、1回の投稿でも複数の話が混ざります。大体は「情報の詰めすぎ」なのですが、あえて狙っているケースもあります。

――“尊王”の志厚い、佐賀藩士たちのヒーロー。“楠木正成”の物語。

斬新な試みとして…「大河ドラマ」のイメージの中に、さらに「大河ドラマ」っぽい話を入れました。

主に大隈八太郎(重信)の母・三井子の朗読の形で、各所に登場します。“楠木正成”の物語が展開されるたび、八太郎くんが少しずつ成長していきます。

エピソード①桜井の別れ

〔参照(前半):

エピソード②湊川の戦い

〔参照(前半):

エピソード③“正成の想い”

〔参照(後半):

――大隈家には、ホームドラマの要素を入れたいと思い…

物語にのめり込んで感情が炸裂する、子・八太郎と母・三井子。その二人を温かい気持ちと、クールな視線で見守る父・信保と八太郎の姉。

…映像化すれば、楽しい話になるかな?と考えています。

2020年12月22日

「卯月・四月」(歳末反省会⑦)

こんばんは。

今年の反省が、荒波のように押し寄せる年末。

岸壁の波しぶきに剣を振るつもりで、ひたすら反省会を続けます。

もはや「大河ドラマ」というより、“東映映画”のオープニングみたいですが…

――四月。いわゆる新年度に入った頃。

“本編”の連続投稿に、やや疲れの見えてきた私。頭を冷やす意味でも、新企画を試すことにしました。

その1つが「各地域の皆様へのつぶやき」シリーズ。

〔参照:「主に武雄市民の方を対象にしたつぶやき。」〕

県内各地の魅力を見つめ直せば、佐賀の持つ本来の力が目覚めるはず。

「あ…たぶん、これは大河ドラマになるな!」と感覚的に思えることが大事です。

――もう1つが「望郷の剣」シリーズ。

今年の4月といえば“緊急事態宣言”が出ていた頃。なかなか佐賀に帰ることも叶わない“脱藩者”の目線から綴るお話。

かなり屈折していますが、故郷への想いを力に変えていきます。

〔参照:「望郷の剣」〕

――そんな息抜きを兼ねた新企画も入りつつ…

3月後半から始まった第7話「尊王義祭」。年代は1850年頃。

前回紹介した佐賀藩士たちのヒーロー・“楠木正成”を祀る「義祭同盟」が結成。ようやく“本編”に出揃った「佐賀七賢人」の若手が活躍します。

うち2人は、大木喬任、江藤新平。そして、七賢人には数えられませんが、二人の親友である中野方蔵。この3人の物語が軸になっています。

〔参照:第7話「尊王義祭」⑥〕

――4月の本編メインは、第8話「黒船来航」。

1853年。アメリカのペリーが黒船で来航。いかにも“幕末”なエピソードです。

現場の浦賀で、黒船の動きを偵察した佐賀藩士・福地寿兵衛を描きました。

〔参照:第8話「黒船来航」⑨〕

各地の武士も民衆も大騒ぎする中、冷静に黒船を見つめる、佐賀藩士・福地。このとき、幕府はペリーにも長崎への回航を求めていました。

――佐賀藩からすれば…

「やはり来たか!黒船…」という感覚でしょうか。

第8話までの“本編”で、佐賀藩は鉄製大砲を開発し、長崎港に砲台を整備してきました。

ペリーが外交儀礼を守って長崎に回れば、正面から向き合うのは佐賀藩。切迫感が違うのです。慌てる幕府が頼ったのは、地道に準備を整えた鍋島直正。

〔参照:第8話「黒船来航」⑩〕

登場は1度きりでしたが、佐賀藩士・福地の冷静さ。黒船来航を予期していた佐賀藩を象徴する姿として描いています。

今年の反省が、荒波のように押し寄せる年末。

岸壁の波しぶきに剣を振るつもりで、ひたすら反省会を続けます。

もはや「大河ドラマ」というより、“東映映画”のオープニングみたいですが…

――四月。いわゆる新年度に入った頃。

“本編”の連続投稿に、やや疲れの見えてきた私。頭を冷やす意味でも、新企画を試すことにしました。

その1つが「各地域の皆様へのつぶやき」シリーズ。

〔参照:

県内各地の魅力を見つめ直せば、佐賀の持つ本来の力が目覚めるはず。

「あ…たぶん、これは大河ドラマになるな!」と感覚的に思えることが大事です。

――もう1つが「望郷の剣」シリーズ。

今年の4月といえば“緊急事態宣言”が出ていた頃。なかなか佐賀に帰ることも叶わない“脱藩者”の目線から綴るお話。

かなり屈折していますが、故郷への想いを力に変えていきます。

〔参照:

――そんな息抜きを兼ねた新企画も入りつつ…

3月後半から始まった第7話「尊王義祭」。年代は1850年頃。

前回紹介した佐賀藩士たちのヒーロー・“楠木正成”を祀る「義祭同盟」が結成。ようやく“本編”に出揃った「佐賀七賢人」の若手が活躍します。

うち2人は、大木喬任、江藤新平。そして、七賢人には数えられませんが、二人の親友である中野方蔵。この3人の物語が軸になっています。

〔参照:

――4月の本編メインは、第8話「黒船来航」。

1853年。アメリカのペリーが黒船で来航。いかにも“幕末”なエピソードです。

現場の浦賀で、黒船の動きを偵察した佐賀藩士・福地寿兵衛を描きました。

〔参照:

各地の武士も民衆も大騒ぎする中、冷静に黒船を見つめる、佐賀藩士・福地。このとき、幕府はペリーにも長崎への回航を求めていました。

――佐賀藩からすれば…

「やはり来たか!黒船…」という感覚でしょうか。

第8話までの“本編”で、佐賀藩は鉄製大砲を開発し、長崎港に砲台を整備してきました。

ペリーが外交儀礼を守って長崎に回れば、正面から向き合うのは佐賀藩。切迫感が違うのです。慌てる幕府が頼ったのは、地道に準備を整えた鍋島直正。

〔参照:

登場は1度きりでしたが、佐賀藩士・福地の冷静さ。黒船来航を予期していた佐賀藩を象徴する姿として描いています。

2020年12月24日

「皐月・五月」(歳末反省会⑧)

こんばんは。

今年も残り1週間。やはり年末年始も我慢が大事のようです。結局、1年間続いた“新型コロナ”の抑制には、また勝負どころなのでしょう。

佐賀藩士も領民たちも、地道な努力には長じていたようです。現代の佐賀県民の皆様へのエールとして、大河ドラマ「真田丸」の名ゼリフを。

「…では、おのおの抜かりなく」

――話を幕末に戻します。

アメリカのペリーが浦賀に現れたことは、「黒船来航」として語られますが、その直後。長崎にロシアのプチャーチンが来航したことはあまり知られていません。

主に5月に掲載した第9話「和親条約」では、佐賀藩がロシア船と対峙する場面を描きました。

〔参照:第9話「和親条約」⑦〕

――まさに備えあれば、憂いなし。

ほとんど無防備だった浦賀と違い、長崎は佐賀藩が防備を固めていました。このとき、ロシアは“外交儀礼”を守って、表玄関の長崎に入ります。

そして幕府は、佐賀藩の武力を背景に堂々と交渉を行います。

〔参照:第9話「和親条約」⑨〕

――古豪・ロシアが、日本とまともに外交をしている。

この事実は、新興国・アメリカのペリーを焦らせます。

ペリーが1度退去したものの、約束より早く二度目の来航に至った理由。条約の締結でロシアに先を越されることへの警戒もあったようです。

――江戸幕府の伝統である“鎖国”。

時の老中・阿部正弘が苦悩する姿も描きました。

幕府が“鎖国”を完成させたのは、三代将軍・徳川家光の時代。往時の“天守”のイメージで、老中・阿部にかかっているプレッシャーを表現しました。

〔参照:第9話「和親条約」③〕

――これには“製作裏話”があります。

挿絵を弟に依頼したところ、幕末には無いはずの「江戸城天守」が出現。

史実では、四代将軍・家綱の代に焼失して以来、幕末まで徳川将軍家が成し得なかった天守の再建。

…予想外に弟が成し遂げた“偉業”。

「良い出来栄えだが…、このままでは使い道がない!」

絵にシナリオを合わせにいき、幻の天守が登場することに。“本編”では“過去”を強調するため白黒で表現しましたが、せっかくなので原色でも掲載してみます。

今年も残り1週間。やはり年末年始も我慢が大事のようです。結局、1年間続いた“新型コロナ”の抑制には、また勝負どころなのでしょう。

佐賀藩士も領民たちも、地道な努力には長じていたようです。現代の佐賀県民の皆様へのエールとして、大河ドラマ「真田丸」の名ゼリフを。

「…では、おのおの抜かりなく」

――話を幕末に戻します。

アメリカのペリーが浦賀に現れたことは、「黒船来航」として語られますが、その直後。長崎にロシアのプチャーチンが来航したことはあまり知られていません。

主に5月に掲載した第9話「和親条約」では、佐賀藩がロシア船と対峙する場面を描きました。

〔参照:

――まさに備えあれば、憂いなし。

ほとんど無防備だった浦賀と違い、長崎は佐賀藩が防備を固めていました。このとき、ロシアは“外交儀礼”を守って、表玄関の長崎に入ります。

そして幕府は、佐賀藩の武力を背景に堂々と交渉を行います。

〔参照:

――古豪・ロシアが、日本とまともに外交をしている。

この事実は、新興国・アメリカのペリーを焦らせます。

ペリーが1度退去したものの、約束より早く二度目の来航に至った理由。条約の締結でロシアに先を越されることへの警戒もあったようです。

――江戸幕府の伝統である“鎖国”。

時の老中・阿部正弘が苦悩する姿も描きました。

幕府が“鎖国”を完成させたのは、三代将軍・徳川家光の時代。往時の“天守”のイメージで、老中・阿部にかかっているプレッシャーを表現しました。

〔参照:

――これには“製作裏話”があります。

挿絵を弟に依頼したところ、幕末には無いはずの「江戸城天守」が出現。

史実では、四代将軍・家綱の代に焼失して以来、幕末まで徳川将軍家が成し得なかった天守の再建。

…予想外に弟が成し遂げた“偉業”。

「良い出来栄えだが…、このままでは使い道がない!」

絵にシナリオを合わせにいき、幻の天守が登場することに。“本編”では“過去”を強調するため白黒で表現しましたが、せっかくなので原色でも掲載してみます。

2020年12月26日

「水無月・六月」(歳末反省会⑨)

こんばんは。

年末も“新型コロナ”が仕事に影響している方も多いでしょう。いろいろと例年とは違う、年の瀬…私もあまり余裕が無いので、淡々と反省会を続けます。

――各話ごとのエピソードがまとまっていない…という反省もあり

第10話「蒸気機関」では話の軸となる人物を意識し、なるべく殿・鍋島直正と、研究主任・佐野栄寿(常民)に関わる話で構成しています。

――まず、第1部の主人公として設定した、殿・鍋島直正。

いかに江戸期の殿様でも、無条件で家来が付いて来る…ほど現実は甘くないはず。むしろ権限が絶大な分、より重たい責任が感じられます。

鍋島直正からも、現代の経営者や管理職に通ずる苦労が見えるような。

〔参照(後半):第10話「蒸気機関」③〕

――幕末の佐賀は、国の命運がかかった、近代化の“トップランナー”

時には“殿様”の威光をフルパワーで発揮し、切り抜けます。殿・直正には人望があるので、どうしてもの時は強行突破も可能です。

〔参照(中盤):第10話「蒸気機関」④〕

そして、優秀な部下を使わねば、仕事が回りません。長崎で蘭学塾を開いていた佐野常民には、出し抜けに“研究所”への配置転換を命じます。

〔参照(全編):第10話「蒸気機関」⑧〕

――私の描く「大河ドラマ」のイメージ。“本編”では、

殿・直正と、他の“佐賀七賢人”との間に、かなり距離がある印象を持つ方もいるかもしれません。

これは「佐賀藩ほどの大組織では、“社長”と話す機会は数少ないだろう…」という、私の感覚的な理由もあります。

殿と話す場面が多いのは、佐野栄寿(常民)ですが、これは直属のプロジェクト責任者の立場だから…と思われます。

――そして、6月掲載の第11話「蝦夷探検」。

殿・直正の愛娘・貢姫の縁談。

島義勇に、嫁ぎ先候補の川越藩(埼玉)と縁続きの水戸藩(茨城)を通じた調整の指令が出ます。水戸藩・藤田東湖と段取りを整えた、島義勇。

次に命じられたのは、蝦夷地(北海道)の探検調査です。

〔参照(終盤):第11話「蝦夷探検」⑦(“拓北”の決意)〕

――第11話は“北海道”に向かっていく話。いつもより人気がありました。

島義勇は、同僚の犬塚与七郎と、極寒の東北地方を北に進みます。その後、島だけは蝦夷地の調査を続行。

無理を続けたためか、途中で一時療養することになります。島が“夢うつつ”の中で、未来の“札幌”の姿を見る…という場面を描きました。

〔参照(終盤):第11話「蝦夷探検」⑩(“開拓神”の降臨)〕

のちに島義勇は、北海道の大都市・札幌を創っていきます。“本編”を書くには、こういう創作の要素も入れた方が楽しいのかな?と考えた話でした。

年末も“新型コロナ”が仕事に影響している方も多いでしょう。いろいろと例年とは違う、年の瀬…私もあまり余裕が無いので、淡々と反省会を続けます。

――各話ごとのエピソードがまとまっていない…という反省もあり

第10話「蒸気機関」では話の軸となる人物を意識し、なるべく殿・鍋島直正と、研究主任・佐野栄寿(常民)に関わる話で構成しています。

――まず、第1部の主人公として設定した、殿・鍋島直正。

いかに江戸期の殿様でも、無条件で家来が付いて来る…ほど現実は甘くないはず。むしろ権限が絶大な分、より重たい責任が感じられます。

鍋島直正からも、現代の経営者や管理職に通ずる苦労が見えるような。

〔参照(後半):

――幕末の佐賀は、国の命運がかかった、近代化の“トップランナー”

時には“殿様”の威光をフルパワーで発揮し、切り抜けます。殿・直正には人望があるので、どうしてもの時は強行突破も可能です。

〔参照(中盤):

そして、優秀な部下を使わねば、仕事が回りません。長崎で蘭学塾を開いていた佐野常民には、出し抜けに“研究所”への配置転換を命じます。

〔参照(全編):

――私の描く「大河ドラマ」のイメージ。“本編”では、

殿・直正と、他の“佐賀七賢人”との間に、かなり距離がある印象を持つ方もいるかもしれません。

これは「佐賀藩ほどの大組織では、“社長”と話す機会は数少ないだろう…」という、私の感覚的な理由もあります。

殿と話す場面が多いのは、佐野栄寿(常民)ですが、これは直属のプロジェクト責任者の立場だから…と思われます。

――そして、6月掲載の第11話「蝦夷探検」。

殿・直正の愛娘・貢姫の縁談。

島義勇に、嫁ぎ先候補の川越藩(埼玉)と縁続きの水戸藩(茨城)を通じた調整の指令が出ます。水戸藩・藤田東湖と段取りを整えた、島義勇。

次に命じられたのは、蝦夷地(北海道)の探検調査です。

〔参照(終盤):

――第11話は“北海道”に向かっていく話。いつもより人気がありました。

島義勇は、同僚の犬塚与七郎と、極寒の東北地方を北に進みます。その後、島だけは蝦夷地の調査を続行。

無理を続けたためか、途中で一時療養することになります。島が“夢うつつ”の中で、未来の“札幌”の姿を見る…という場面を描きました。

〔参照(終盤):

のちに島義勇は、北海道の大都市・札幌を創っていきます。“本編”を書くには、こういう創作の要素も入れた方が楽しいのかな?と考えた話でした。

2020年12月27日

「文月・七月」(歳末反省会⑩)

こんばんは。

遅めの年賀状作成の傍ら、歳末反省会を続けます。今回の振り返りは7月。

大都市圏を中心に、緊急事態宣言が出されたのが4・5月でしたから、一見して、平穏を取り戻しつつあった時期…と言えるかもしれません。

――県内ではご存じの方が多いと思いますが…

佐賀藩の領地は、現在の佐賀県の範囲とは一致していません。県内には、唐津藩や対馬藩(田代領)といった他藩や、幕府の領地もありました。

当ブログのテーマは「幕末佐賀藩の大河ドラマ」ですが、全国に「佐賀ブランドの魅力」を轟かせるという裏テーマもあり、県内全体のアピールが要るのです。

――“各地域の皆様へのつぶやき”企画…

7月で1本目の投稿は、主に唐津市民の皆様に向けたもの。ここで唐津藩(藩主名代)・小笠原長行様についても語っています。

〔参照(後半):「主に唐津市民の方を対象にしたつぶやき」〕

…小笠原様。なかなか不憫(ふびん)な立場でしたが、幕末期にすごく頑張っていて“本編”でも描きたい方です。

――唐津藩は、佐賀藩と違ってお殿様が次々に代わる国。

佐賀藩の領民たちは「鍋島さまは、我らの殿様」と当然に考えていたでしょう。地元の実情を掌握するのに、代々の信頼関係はわかりやすく効果があります。

しかし唐津藩では「いまは小笠原、前は水野、その前は土井…だったか?」

…殿様の立場からすれば、これでは統治しにくいです!

棚倉(福島)からの国替え。莫大な費用を使って、小笠原家が唐津に入ったのは1817年頃。財政難もあって、領民の協力がなければ物事も進みません。

――時は進んで小笠原長行が、唐津で藩政の舵取りを始めた、1858年頃…

隣の佐賀藩では、改革の成果も出て、長崎の海軍伝習所に優秀な人材を次々に送り込んでいました。

〔参照(後半):第12話「海軍伝習」⑧(いざ、長崎へ)〕

7月に“本編”を投稿した、第12話「海軍伝習」で描いた内容です。掲載年代は、諸外国との条約締結が問題となった、1854年~1858年頃。

――“本編”でも、県内の地域性を出そうと試みます。

第12話の終盤で、有田町とつながりのある人物を2人登場させています。

海軍伝習生で、日本で電信を普及した石丸安世。

〔参照(前半):第12話「海軍伝習」⑨-1(悔しかごたぁ・前編)〕

有田皿山代官の子息として育ち、のちに歴史学者として著名になる久米邦武。

〔参照(前半):第12話「海軍伝習」⑦(有田の“坊ちゃん”)〕

…長文になりがちな“本編”ですが、書きたい人物は多く、話の整理が追い付きません。本編が「大河ドラマ」イメージに届くには、長い道のりがありそうです。

遅めの年賀状作成の傍ら、歳末反省会を続けます。今回の振り返りは7月。

大都市圏を中心に、緊急事態宣言が出されたのが4・5月でしたから、一見して、平穏を取り戻しつつあった時期…と言えるかもしれません。

――県内ではご存じの方が多いと思いますが…

佐賀藩の領地は、現在の佐賀県の範囲とは一致していません。県内には、唐津藩や対馬藩(田代領)といった他藩や、幕府の領地もありました。

当ブログのテーマは「幕末佐賀藩の大河ドラマ」ですが、全国に「佐賀ブランドの魅力」を轟かせるという裏テーマもあり、県内全体のアピールが要るのです。

――“各地域の皆様へのつぶやき”企画…

7月で1本目の投稿は、主に唐津市民の皆様に向けたもの。ここで唐津藩(藩主名代)・小笠原長行様についても語っています。

〔参照(後半):

…小笠原様。なかなか不憫(ふびん)な立場でしたが、幕末期にすごく頑張っていて“本編”でも描きたい方です。

――唐津藩は、佐賀藩と違ってお殿様が次々に代わる国。

佐賀藩の領民たちは「鍋島さまは、我らの殿様」と当然に考えていたでしょう。地元の実情を掌握するのに、代々の信頼関係はわかりやすく効果があります。

しかし唐津藩では「いまは小笠原、前は水野、その前は土井…だったか?」

…殿様の立場からすれば、これでは統治しにくいです!

棚倉(福島)からの国替え。莫大な費用を使って、小笠原家が唐津に入ったのは1817年頃。財政難もあって、領民の協力がなければ物事も進みません。

――時は進んで小笠原長行が、唐津で藩政の舵取りを始めた、1858年頃…

隣の佐賀藩では、改革の成果も出て、長崎の海軍伝習所に優秀な人材を次々に送り込んでいました。

〔参照(後半):

7月に“本編”を投稿した、第12話「海軍伝習」で描いた内容です。掲載年代は、諸外国との条約締結が問題となった、1854年~1858年頃。

――“本編”でも、県内の地域性を出そうと試みます。

第12話の終盤で、有田町とつながりのある人物を2人登場させています。

海軍伝習生で、日本で電信を普及した石丸安世。

〔参照(前半):

有田皿山代官の子息として育ち、のちに歴史学者として著名になる久米邦武。

〔参照(前半):

…長文になりがちな“本編”ですが、書きたい人物は多く、話の整理が追い付きません。本編が「大河ドラマ」イメージに届くには、長い道のりがありそうです。

2020年12月28日

「葉月・八月」(歳末反省会⑪)

こんばんは。

今年のうちに1年の反省を完了せねば!ということで駆け足の投稿を続けます。

――概ね、大都市圏で展開してきた私の人生。

“佐賀の出身”と語るとき、周囲は微妙な反応でした。様々なテレビ番組でも、佐賀県の扱いは芳(かんば)しくありません。

こうして、私は“故郷”については、多くを語らなくなっていきました…佐賀の先達である“賢人たち”に出会うまでは。

将来ある佐賀の次世代に、私のような迷い道を辿(たど)らせたくはありません。

――これからは、“佐賀ブランド”に力を!

佐賀の“ブランド力”の向上は、私の個人的な物語(?)である「望郷の剣」シリーズや、「各地域の皆様へのつぶやき」で、よく語っている内容です。

〔参照:「望郷の剣3」〕

「佐賀出身」と言えば、周囲が「おおっ!」と目を見開くほどの時代がありました。

かつて、日本全国から仰ぎ見られていた“トップランナー”。旧時代を壊す方ではなく、新時代を築く者たち多数を輩出した場所。

…それが、佐賀の本質と言えるでしょう。

――では、その“真実”を伝える戦略はあるのか。

私は、近い将来に「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」と語り続けています。

しかし、いまの佐賀県が強くならねば、単なる懐古趣味の域を出ません。

「現代佐賀県にブランド力がほしい!」というのは、私のもう1つのテーマでもあります。これには、皆様の消費行動がカギになります。

まず、佐賀の人が地域産品の価値を知ってこそ、安定した基盤から、生産者が高く翔べるのです。

――さすが8月の振り返り。今回はヒートアップ気味です。

猛暑の時期には、少しクールダウンの投稿も入れました。アイスにも羊羹なのは、やはり佐賀。

〔参照:「暑中お見舞い申し上げます。」〕

そして、私が“佐賀ブランド”の重要性に気付いた「佐賀と聞いて目を輝かせる人もいる…」という事実。題材は“有田陶器市”でした。

〔参照:「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(前編)」〕

…熱くなりすぎて、8月上旬の投稿しか振り返れませんでした。同月は“本編”の第13話「通商条約」も投稿しました。これは次回で触れたいと思います。

今年のうちに1年の反省を完了せねば!ということで駆け足の投稿を続けます。

――概ね、大都市圏で展開してきた私の人生。

“佐賀の出身”と語るとき、周囲は微妙な反応でした。様々なテレビ番組でも、佐賀県の扱いは芳(かんば)しくありません。

こうして、私は“故郷”については、多くを語らなくなっていきました…佐賀の先達である“賢人たち”に出会うまでは。

将来ある佐賀の次世代に、私のような迷い道を辿(たど)らせたくはありません。

――これからは、“佐賀ブランド”に力を!

佐賀の“ブランド力”の向上は、私の個人的な物語(?)である「望郷の剣」シリーズや、「各地域の皆様へのつぶやき」で、よく語っている内容です。

〔参照:

「佐賀出身」と言えば、周囲が「おおっ!」と目を見開くほどの時代がありました。

かつて、日本全国から仰ぎ見られていた“トップランナー”。旧時代を壊す方ではなく、新時代を築く者たち多数を輩出した場所。

…それが、佐賀の本質と言えるでしょう。

――では、その“真実”を伝える戦略はあるのか。

私は、近い将来に「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」と語り続けています。

しかし、いまの佐賀県が強くならねば、単なる懐古趣味の域を出ません。

「現代佐賀県にブランド力がほしい!」というのは、私のもう1つのテーマでもあります。これには、皆様の消費行動がカギになります。

まず、佐賀の人が地域産品の価値を知ってこそ、安定した基盤から、生産者が高く翔べるのです。

――さすが8月の振り返り。今回はヒートアップ気味です。

猛暑の時期には、少しクールダウンの投稿も入れました。アイスにも羊羹なのは、やはり佐賀。

〔参照:

そして、私が“佐賀ブランド”の重要性に気付いた「佐賀と聞いて目を輝かせる人もいる…」という事実。題材は“有田陶器市”でした。

〔参照:

…熱くなりすぎて、8月上旬の投稿しか振り返れませんでした。同月は“本編”の第13話「通商条約」も投稿しました。これは次回で触れたいと思います。

2020年12月29日

「長月・九月」(歳末反省会⑫)

こんばんは。

年の瀬…、今年も残り時間が少ないので、反省会をどんどん進めます。

今日は9月の振り返りです。上旬は、超大型の台風が非常に心配な時期だったのを思い出します。

――8月に開始した、”本編”の第13話「通商条約」。

主に幕府の動向と、佐賀藩の影響が題材。「大河ドラマ」らしい要素です。

〔参照:第13話「通商条約」⑧(幕府の要〔かなめ〕)〕

来年の大河ドラマ「青天を衝け」は、幕府や水戸藩(茨城)の人物が多く、登場予定です。このあたりの話はどう描かれるかも、興味のあるところです。

〔参照:第13話「通商条約」⑫(禁断の一手)〕

――表舞台だけでなく、佐賀藩士たちの日常も描きます…

学問を実践する佐賀藩士たち。これが明治期につながります。“進路”に悩む、大隈八太郎(重信)には、ある先輩が助け舟を…という展開にしています。

〔参照:第13話「通商条約」⑦(誰に聞けばよかね?)〕

副島種臣の登場パートは、幕末期の政情に絡む“硬派”な話です。実兄・枝吉神陽の意向を受け、尊王の立場で見識を磨き、それは明治期に活きてきます。

〔参照:第13話「通商条約」⑤(京の雲行き)〕

※細かい話ですが、途中で副島種臣のイメージカラーを変更しています…グレーは黒と区別しづらく…

――そして異例ですが、1日に3回投稿した日がありました。

9月13日(日)です。佐賀城本丸歴史館からのライブ放送。「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の舞台が、5本も上演された1日。

〔参照(予告):「これは見たい!!」〕

リモートでも、佐賀城とつながることができる現代。私にとっては“お祭り”に等しい時間であり、演目5本分…すべてリアルタイムで視聴しました。

〔参照(当日ラストの投稿):佐賀城からのライブ配信の感想など④⑤〕

――“本編”やイベントの傍ら、私の個人的な話も投稿しました。

9月頃から時折、私の叔父上が県内を探索する話を入れています。

このときは、現地に行けない私の代わりに、伊万里の調査を依頼しました。

〔参照:「醒覚の剣」(秘窯)〕

叔父上は、"新しい世界”に目を見開いた如く、私に語りました。

「一歩踏み込めば、伊万里には、すごく奥深い世界があった!」と。

――「気づき、目覚め…」という意味合いの“醒覚”。

地元に住む人が、佐賀の真価に気付く時。全国の都市圏で暮らす佐賀出身者が、故郷の価値を見つめなおす時。

…そんな瞬間の積み重ねを大事にして、続けていきたいと思います。

年の瀬…、今年も残り時間が少ないので、反省会をどんどん進めます。

今日は9月の振り返りです。上旬は、超大型の台風が非常に心配な時期だったのを思い出します。

――8月に開始した、”本編”の第13話「通商条約」。

主に幕府の動向と、佐賀藩の影響が題材。「大河ドラマ」らしい要素です。

〔参照:

来年の大河ドラマ「青天を衝け」は、幕府や水戸藩(茨城)の人物が多く、登場予定です。このあたりの話はどう描かれるかも、興味のあるところです。

〔参照:

――表舞台だけでなく、佐賀藩士たちの日常も描きます…

学問を実践する佐賀藩士たち。これが明治期につながります。“進路”に悩む、大隈八太郎(重信)には、ある先輩が助け舟を…という展開にしています。

〔参照:

副島種臣の登場パートは、幕末期の政情に絡む“硬派”な話です。実兄・枝吉神陽の意向を受け、尊王の立場で見識を磨き、それは明治期に活きてきます。

〔参照:

※細かい話ですが、途中で副島種臣のイメージカラーを変更しています…グレーは黒と区別しづらく…

――そして異例ですが、1日に3回投稿した日がありました。

9月13日(日)です。佐賀城本丸歴史館からのライブ放送。「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の舞台が、5本も上演された1日。

〔参照(予告):

リモートでも、佐賀城とつながることができる現代。私にとっては“お祭り”に等しい時間であり、演目5本分…すべてリアルタイムで視聴しました。

〔参照(当日ラストの投稿):

――“本編”やイベントの傍ら、私の個人的な話も投稿しました。

9月頃から時折、私の叔父上が県内を探索する話を入れています。

このときは、現地に行けない私の代わりに、伊万里の調査を依頼しました。

〔参照:

叔父上は、"新しい世界”に目を見開いた如く、私に語りました。

「一歩踏み込めば、伊万里には、すごく奥深い世界があった!」と。

――「気づき、目覚め…」という意味合いの“醒覚”。

地元に住む人が、佐賀の真価に気付く時。全国の都市圏で暮らす佐賀出身者が、故郷の価値を見つめなおす時。

…そんな瞬間の積み重ねを大事にして、続けていきたいと思います。

2020年12月30日

「神無月・十月」(歳末反省会⑬)

こんばんは。

今年も残すところ、あと1日。丸1年分の反省会も、次回までの予定です。

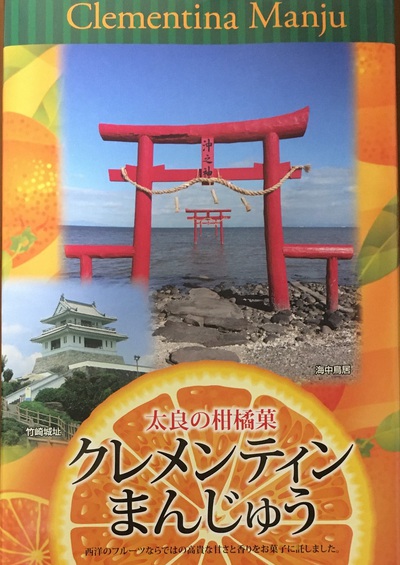

――年末の今日。ついに叔父上からのお土産を開封しました。

太良町の特産品。柑橘類・クレメンティン。贅沢に仕上げたジャムを、白餡に練り込んだ柑橘菓子。

その名も“クレメンティンまんじゅう”。年末まで出し惜しみしておりました。

〔参照:「醒覚の剣(満干)」〕

――これが嬉野市の特産と、引き立て合います。

言わずとしれた、佐賀のブランド・“嬉野茶”。お茶を一口含むと、甘さの幸福感は残りつつも、口内は清涼の境地となります。

その中でも、ほのかに香る柑橘の余韻。この二者、絶妙のバランスです。

――おっと…、“反省会”を忘れていました。

第14話「遣米使節」では、太良町と嬉野市が隠れた存在感を発揮します。

叔父上に、有明海の撮影を依頼したのが発端でした。“海”と聞いて、太良町に回った、叔父上。色々なロケーションの写真が入手できました。

――そこで叔父上は、ある“銅像”に出会います。

幕末期、太良町に存在した美男子(イケメン)。佐賀県民謡「岳の新太郎さん」の題材となった人物です。

〔参照:「主に太良町民の皆様を対象にしたつぶやき」〕

村娘たちの“アイドル”である美男子は、山上の寺侍。歌詞をよく聞くと、村娘が「岳の新太郎さん」の足止めを企ててます。

――山への帰り道に工作を施(ほどこ)してでも、その姿を長く見ていたい…

想いの強すぎる“アイドル”の追っかけ村娘たちでした。“本編”とは、特に関係しない話ですが、幕末期の庶民の暮らしが垣間見えるようです。

当初の予想よりも、ご覧いただいた方が多かった記事で、いまも佐賀県に根強い「岳の新太郎さん」の人気が伺えました。

――“本編”第14話で、太良町は“ロケ地”としても活躍しています。

太良町民の方は、お気づきかもしれません。海はつながっていますから…

〔参照(後半):第14話「遣米使節」⑮(水平線の向こうに)〕

そんな“ロケ映え”が期待できそうな太良町。「月の引力が見える町」というキャッチコピーがあるそうです。潮位の干満差が最大6メートルの有明海。

――潮の満干は、現在の嬉野市にも大きい影響を与えます。

川の港“塩田津”は、有明海の干満による水運の力で、繫栄しました。この場所は“本編”の場面設定にも使っています。

ここで佐野栄寿(常民)と会話する人物。佐賀藩の支藩・蓮池藩の“忍者”です。

〔参照:第14話「遣米使節」④(長崎街道の往来)〕

――現在の嬉野市に、広い領地を持っていた“蓮池藩”。

史実でも、長崎でイギリス船の動向を探った“忍者”がいたそうです。その名は、古賀源太夫。

〔参照:「史実と創作の狭間で…」〕

情報不足を逆用し「嬉野の忍者(蓮池藩士)・古賀」として、自由に描いています。“忍者”の特権で、話の展開がしやすく、書いていて楽しいキャラクターです。

今年も残すところ、あと1日。丸1年分の反省会も、次回までの予定です。

――年末の今日。ついに叔父上からのお土産を開封しました。

太良町の特産品。柑橘類・クレメンティン。贅沢に仕上げたジャムを、白餡に練り込んだ柑橘菓子。

その名も“クレメンティンまんじゅう”。年末まで出し惜しみしておりました。

〔参照:

――これが嬉野市の特産と、引き立て合います。

言わずとしれた、佐賀のブランド・“嬉野茶”。お茶を一口含むと、甘さの幸福感は残りつつも、口内は清涼の境地となります。

その中でも、ほのかに香る柑橘の余韻。この二者、絶妙のバランスです。

――おっと…、“反省会”を忘れていました。

第14話「遣米使節」では、太良町と嬉野市が隠れた存在感を発揮します。

叔父上に、有明海の撮影を依頼したのが発端でした。“海”と聞いて、太良町に回った、叔父上。色々なロケーションの写真が入手できました。

――そこで叔父上は、ある“銅像”に出会います。

幕末期、太良町に存在した美男子(イケメン)。佐賀県民謡「岳の新太郎さん」の題材となった人物です。

〔参照:

村娘たちの“アイドル”である美男子は、山上の寺侍。歌詞をよく聞くと、村娘が「岳の新太郎さん」の足止めを企ててます。

――山への帰り道に工作を施(ほどこ)してでも、その姿を長く見ていたい…

想いの強すぎる“アイドル”の追っかけ村娘たちでした。“本編”とは、特に関係しない話ですが、幕末期の庶民の暮らしが垣間見えるようです。

当初の予想よりも、ご覧いただいた方が多かった記事で、いまも佐賀県に根強い「岳の新太郎さん」の人気が伺えました。

――“本編”第14話で、太良町は“ロケ地”としても活躍しています。

太良町民の方は、お気づきかもしれません。海はつながっていますから…

〔参照(後半):

そんな“ロケ映え”が期待できそうな太良町。「月の引力が見える町」というキャッチコピーがあるそうです。潮位の干満差が最大6メートルの有明海。

――潮の満干は、現在の嬉野市にも大きい影響を与えます。

川の港“塩田津”は、有明海の干満による水運の力で、繫栄しました。この場所は“本編”の場面設定にも使っています。

ここで佐野栄寿(常民)と会話する人物。佐賀藩の支藩・蓮池藩の“忍者”です。

〔参照:

――現在の嬉野市に、広い領地を持っていた“蓮池藩”。

史実でも、長崎でイギリス船の動向を探った“忍者”がいたそうです。その名は、古賀源太夫。

〔参照:

情報不足を逆用し「嬉野の忍者(蓮池藩士)・古賀」として、自由に描いています。“忍者”の特権で、話の展開がしやすく、書いていて楽しいキャラクターです。

2020年12月31日

「霜月・十一月」(歳末反省会⑭)

こんばんは。

年内最終日。この1年、なかなか大変でしたね。

ちなみに、歳末反省会で各月のタイトルに付した“和風月名”。季節感で言えば、現代の各月より1~2か月ほど早いイメージです。

「新春って言うけど…まだ、これから寒いじゃないか!」という感覚です。

幕末期は旧暦(太陰歴)で、本来は新暦(太陽暦)とはズレがあります。“本編”の場面設定では、新暦をベースに季節のみを表すことが多いです。

――11月。原点を振り返ろうと考えました。

今年(2020年)、私も途中で“本編”を書く気力が出なかった時期があります。

「現地・佐賀に帰れないと、創作のエネルギーが供給されない!」という問題。

昨秋(2019年)には、私は幾度か佐賀で現地取材を行っています。

〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(2)バスターミナルにて〕

――このときは1泊2日。実動30時間ほどの話。

私個人の日記みたいな話でしたので、内容は薄いです。

初日は市営バスで駆け回りました。佐賀玉屋で購入した“シシリアンライス”の紹介で、1日目の記録を終えています。

〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(18)憩いのシシリアン〕

…続く2日目の話も、また、どこかで語ろうと思います。

――ブログを開始した、昨年の師走(12月)から1年が経過しました。

そして、今年の12月は“歳末反省会”でした。ひとまず、振り返りは完了です。

――今年、当ブログをご覧いただいた皆様。

とくに、私の励みにもなっております「さがファンブログ」で交流のある方々。

本年はお世話になりました。

年始のご挨拶は、また、あらためて。

年内最終日。この1年、なかなか大変でしたね。

ちなみに、歳末反省会で各月のタイトルに付した“和風月名”。季節感で言えば、現代の各月より1~2か月ほど早いイメージです。

「新春って言うけど…まだ、これから寒いじゃないか!」という感覚です。

幕末期は旧暦(太陰歴)で、本来は新暦(太陽暦)とはズレがあります。“本編”の場面設定では、新暦をベースに季節のみを表すことが多いです。

――11月。原点を振り返ろうと考えました。

今年(2020年)、私も途中で“本編”を書く気力が出なかった時期があります。

「現地・佐賀に帰れないと、創作のエネルギーが供給されない!」という問題。

昨秋(2019年)には、私は幾度か佐賀で現地取材を行っています。

〔参照:

――このときは1泊2日。実動30時間ほどの話。

私個人の日記みたいな話でしたので、内容は薄いです。

初日は市営バスで駆け回りました。佐賀玉屋で購入した“シシリアンライス”の紹介で、1日目の記録を終えています。

〔参照:

…続く2日目の話も、また、どこかで語ろうと思います。

――ブログを開始した、昨年の師走(12月)から1年が経過しました。

そして、今年の12月は“歳末反省会”でした。ひとまず、振り返りは完了です。

――今年、当ブログをご覧いただいた皆様。

とくに、私の励みにもなっております「さがファンブログ」で交流のある方々。

本年はお世話になりました。

年始のご挨拶は、また、あらためて。