2022年08月29日

「望郷の剣6」

こんばんは。

今夏の前に実行した佐賀への“帰藩”の記録を続けていますが、合間に別の話も入れています。

最近ではなかなか、まとまった時間が取れない事もあり、“本編”はお休み中。旅日記と雑談ばかりを綴っている…というのが、現況です。

ひとまず一度は佐賀に帰れたものの、また新型コロナの第七波、積み重なる仕事での苦悩、降り注ぐ内外の雑事…

これは、言うなれば“四方の敵”と向き合う中で見る幻覚なのか。本日も、私の「望郷の叫び」をお聞きください。

――「いろいろ、片付かない…!」

今日も都会の片隅で、私なりの“戦い”は続いている。

私とて、次々と手を繰り出すが、一刀のもとにスッキリ解決することは少ない。時に押し込んで、時には引いての苦闘が続く。

こういう時にはNHK大河ドラマではなく、今やほとんど放映される枠の無い、民放のテレビ時代劇を想い出す。

よく『○○の剣』というタイトルの投稿をする私。さぞや、“腕が立つ”人物かと思っている方が、もし居るならば先に言っておきたい。

――「私に、大した腕前は無い!」

何も、声を大にして言うことでもないのだが、“痛快娯楽時代劇”の主人公のような立ち回りは到底できない。

逆に共感できるのは、よく各種時代劇の1回限りのゲストに出てくる「一応、剣の心得はある様子だが、それほど強くない侍」だ。

そういった人物がラストまで生き残れるかどうかは、その時代劇の物語の系統によるのだろう。

――そんな侍は、大体、一人か二人の敵にも苦戦する。

どうにか剣を抜き、相手の斬り込みは受け止めるが、刀を弾いて押し返すので、精一杯という感じだろうか。

戦乱が少なく、穏やかな時期が長かった江戸時代。武士にとって、刀は武器というより“身分証明”のようなものだったと聞いた事がある。

――現代風に言えば、“IDカード”だろうか。

こう考えると、普通の会社員のようだ。そして幕末の動乱期にも、佐賀藩士がどこかでチャンバラをしていた話はほとんど聞かない。

もちろん腕の立つ剣士は居たようなので、ここは、たぶん佐賀の殿様の統制力だ。うっかり家来が暴発しないよう抑えていたのだろう。

――そして私が書く『○○の剣』も、武勇伝とは、ほど遠い。

…というわけで、先の喩(たと)えによると、私の運命の分かれ道は、ヒーローが来るまで粘れるかどうかである。

一方で、日々の仕事は思うに任せない。膠着状態のまま、その日は切り上げとなり、帰路に着いた。

このところ熱帯夜が続く。水田からの涼風も期待できない、四周がコンクリートジャングルの街。都会的な暑さでボーッとした私は、コンビニに退避した。

――「どがんしたとね?えろう、へばっとる様子ばい。」

ある棚から、一陣の涼風が吹いた気がした。佐賀ことば風のセリフだが、誰か助っ人でも来たのか。

私は、この感覚のもとを見つけた。

「…モンブラン!?ブラックモンブランでは…!?なぜ、ここに?」

そこには、佐賀県の小城を拠点に、九州氷菓の代表格として名を轟かせる、アイスバー“ブラックモンブラン”の姿があった。

――以前は、九州にしか登場しなかったはずの“ブラックモンブラン”。

私は目を疑った。いつの間にか、この店で定番商品の座についている様子だ。

「ブラックモンブラン。ここまで来てくれて嬉しい。ただ、私には持ち帰るすべが無い…。」

「おいは、何度でも現れるけん。気にせんで、よか。」

「そうなのか、そういう事になったのか?」

私はまだ、状況が飲み込めていない。これからは、お子様からお年寄りにまで愛される九州の“ヒーロー“が、私の傍に居てくれるというのか。

――「心が折れそうになったら、いつでも、おいを訪ねるとよかばい。」

「ありがとう、モンブラン~。ブラックモンブラン~!」

ああ、雪山に声が響くようなこの感覚。涼しい…。とりあえず、保冷バックさえ持ってきたら普通に買えそうだ。

アルプスの最高峰(モンブラン)を見て、その雪山にチョコをかけたら、さぞ美味しいだろうという、壮大な着想から誕生したと聞く“ブラックモンブラン”。

各地で販路開拓を進めるとは聞いていたが、私の近くにも来ていたとは。

――佐賀銘菓である羊羹の“聖地”・小城から来たアイスバー。

何やら、後ろに“ブラックモンブラン”が控えていると思うだけで、少しは心強く思ってしまう私である。

…以上、当ブログをいつもご覧の皆様には「また、始まったか」という、おなじみの展開をお送りしました。

ちなみに本記事は『ブラックモンブラン』の製造元である、竹下製菓さまとは何ら関係がありません。

その商品に思い入れの強い、1人の佐賀出身者の戯れ言と、お聞き流しいただければと思います。

今夏の前に実行した佐賀への“帰藩”の記録を続けていますが、合間に別の話も入れています。

最近ではなかなか、まとまった時間が取れない事もあり、“本編”はお休み中。旅日記と雑談ばかりを綴っている…というのが、現況です。

ひとまず一度は佐賀に帰れたものの、また新型コロナの第七波、積み重なる仕事での苦悩、降り注ぐ内外の雑事…

これは、言うなれば“四方の敵”と向き合う中で見る幻覚なのか。本日も、私の「望郷の叫び」をお聞きください。

――「いろいろ、片付かない…!」

今日も都会の片隅で、私なりの“戦い”は続いている。

私とて、次々と手を繰り出すが、一刀のもとにスッキリ解決することは少ない。時に押し込んで、時には引いての苦闘が続く。

こういう時にはNHK大河ドラマではなく、今やほとんど放映される枠の無い、民放のテレビ時代劇を想い出す。

よく『○○の剣』というタイトルの投稿をする私。さぞや、“腕が立つ”人物かと思っている方が、もし居るならば先に言っておきたい。

――「私に、大した腕前は無い!」

何も、声を大にして言うことでもないのだが、“痛快娯楽時代劇”の主人公のような立ち回りは到底できない。

逆に共感できるのは、よく各種時代劇の1回限りのゲストに出てくる「一応、剣の心得はある様子だが、それほど強くない侍」だ。

そういった人物がラストまで生き残れるかどうかは、その時代劇の物語の系統によるのだろう。

――そんな侍は、大体、一人か二人の敵にも苦戦する。

どうにか剣を抜き、相手の斬り込みは受け止めるが、刀を弾いて押し返すので、精一杯という感じだろうか。

戦乱が少なく、穏やかな時期が長かった江戸時代。武士にとって、刀は武器というより“身分証明”のようなものだったと聞いた事がある。

――現代風に言えば、“IDカード”だろうか。

こう考えると、普通の会社員のようだ。そして幕末の動乱期にも、佐賀藩士がどこかでチャンバラをしていた話はほとんど聞かない。

もちろん腕の立つ剣士は居たようなので、ここは、たぶん佐賀の殿様の統制力だ。うっかり家来が暴発しないよう抑えていたのだろう。

――そして私が書く『○○の剣』も、武勇伝とは、ほど遠い。

…というわけで、先の喩(たと)えによると、私の運命の分かれ道は、ヒーローが来るまで粘れるかどうかである。

一方で、日々の仕事は思うに任せない。膠着状態のまま、その日は切り上げとなり、帰路に着いた。

このところ熱帯夜が続く。水田からの涼風も期待できない、四周がコンクリートジャングルの街。都会的な暑さでボーッとした私は、コンビニに退避した。

――「どがんしたとね?えろう、へばっとる様子ばい。」

ある棚から、一陣の涼風が吹いた気がした。佐賀ことば風のセリフだが、誰か助っ人でも来たのか。

私は、この感覚のもとを見つけた。

「…モンブラン!?ブラックモンブランでは…!?なぜ、ここに?」

そこには、佐賀県の小城を拠点に、九州氷菓の代表格として名を轟かせる、アイスバー“ブラックモンブラン”の姿があった。

――以前は、九州にしか登場しなかったはずの“ブラックモンブラン”。

私は目を疑った。いつの間にか、この店で定番商品の座についている様子だ。

「ブラックモンブラン。ここまで来てくれて嬉しい。ただ、私には持ち帰るすべが無い…。」

「おいは、何度でも現れるけん。気にせんで、よか。」

「そうなのか、そういう事になったのか?」

私はまだ、状況が飲み込めていない。これからは、お子様からお年寄りにまで愛される九州の“ヒーロー“が、私の傍に居てくれるというのか。

――「心が折れそうになったら、いつでも、おいを訪ねるとよかばい。」

「ありがとう、モンブラン~。ブラックモンブラン~!」

ああ、雪山に声が響くようなこの感覚。涼しい…。とりあえず、保冷バックさえ持ってきたら普通に買えそうだ。

アルプスの最高峰(モンブラン)を見て、その雪山にチョコをかけたら、さぞ美味しいだろうという、壮大な着想から誕生したと聞く“ブラックモンブラン”。

各地で販路開拓を進めるとは聞いていたが、私の近くにも来ていたとは。

――佐賀銘菓である羊羹の“聖地”・小城から来たアイスバー。

何やら、後ろに“ブラックモンブラン”が控えていると思うだけで、少しは心強く思ってしまう私である。

…以上、当ブログをいつもご覧の皆様には「また、始まったか」という、おなじみの展開をお送りしました。

ちなみに本記事は『ブラックモンブラン』の製造元である、竹下製菓さまとは何ら関係がありません。

その商品に思い入れの強い、1人の佐賀出身者の戯れ言と、お聞き流しいただければと思います。

2022年08月25日

連続ブログ小説「聖地の剣」(12)泣くことが上手くない

こんばんは。

“県民性”の話で、佐賀県の人は「何を考えているか、内心がわかりづらい…」と聞いたことがあります。

感情を抑えて生きる…それも、佐賀らしく、“葉隠”的に美しい感じもするので、この気質は嫌いではありません。

しかし、時には想いを表出することがあっても良いのでしょう。それが、未来につながる事もあるのですから。

――ようやく、博覧会の「体感映像」を鑑賞できた。

『肥前さが幕末維新博覧会』が閉幕してから、約3年半。メモリアル展示が始まってからは、概ね2年半。

第一場「幕末維新」体感シアターに始まり、第四場「ことのは結び」までを来場者の視点で追った映像。

私には、たしかに2018年(平成30年)の佐賀の熱気が伝わってきた。

――「見に来てよかった…。」

佐賀県立博物館1階のメモリアル展示“幕末維新記念館”。

これは個人の感想であり、一般的な効果を保証するものではない。特に遠路はるばると来る価値については、人に依ると言えよう。

時に涙腺が緩むような感覚もあったが、映像だけでここまで感情移入できるの人はそう多くないかもしれない。

――実は、二本立てだったメモリアル展示。

この日の空は、雨模様だ。さほど、屋外で動き回れそうにはない。

「体感映像」に続き、“ドキュメンタリー映像“もあらためて鑑賞することにした。「受け継がれた想い」というタイトルで、こちらは以前にも見たことがある。

〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(33)涙のメモリアル〕

映像は、2019年(平成31年)の1月に閉幕した、『肥前さが幕末維新博』の最終日を中心に綴られる。

私は行けなかった。この時期には、仕事以外のことは、ほとんど覚えがない。かろうじて、大河ドラマを視聴した記憶は残る。

――2018年(平成30年)大河ドラマ『西郷どん』では、

佐賀藩出身の江藤新平〔演:迫田孝也〕がすごく印象深かったが、その出番はわずか1か月ほど。

たしか秋10月頃だったかと思う。『西郷どん』には、大木喬任〔演:濱田嘉幸〕と大隈重信〔演:尾上寛之〕も登場していた。

こう書くだけで、「やはり見たいぞ!幕末佐賀藩が主役の大河ドラマを!」と、高く拳を突き上げてしまう…そんな感じの私である。

その時期には博覧会も、まだまだ絶賛開催中で、佐賀では、さぞ盛り上がっていたことだろう。

――そんな、私の“残念”はさておき。

佐賀市内の中心街に久しぶりに戻ったかもしれない、往時の大にぎわい。

のべ224万人の来場者数といえば、佐賀県の人口の3倍に届いてはいないが、その水準にも近づこうかという大盛況ぶりだ。

きっと、この博覧会の存在を、大切に感じていた方々も多かったのだと思う。

――映像に登場する来場者の目にも、光る涙が。

こちらまで、もらい泣きしそうだ。博覧会の最終日も「いま一度、佐賀の幕末・明治期の偉業を記憶に留めたい」と、多数の人々が考えたのだろう。

当時はまだ“密”を気にすることもなく、人々が集うことができた。

暮色が深まる中、フィナーレの場に駆けつけた来場者たちからは、博覧会の日々との“別れ”を惜しむ様子がビリビリと伝わってくる。

――ここで、手嶌葵さんが歌唱する『一番星』が流れる。

「頑張りたいのに~♪こたえたいのに…どうして、出来ないんだろう~♪」

私はドキュメンタリー映像自体は見たことがあるが、今回の違いは、博覧会のイメージソングの歌詞を、ハッキリ意識してしまっていることだ。

幕末期の技術開発には失敗も多かった。あきらめずに見守る殿様・鍋島直正の期待に応えようともがく、佐賀藩の技術者に捧げる歌に聞こえてくる。

私の解釈も、たぶん博覧会の趣旨とは合っているので、そのような効果も意図しているのかもしれない。

――涙腺は緩む。ただ、私は素直に泣くことができない。

少々、人生に無駄な辛抱が多かったのか。外にいると、涙をこらえる癖がついてしまっている。

だが、こういう時は感動のままに、映像の向こうの来場者と涙を分かち合った方が良いようにも思う。

こうして、私がメモリアルの映像を鑑賞していたのは1時間ほど。その間にも降り続いていた雨は、いつしか上がっていたようだ

(続く)

“県民性”の話で、佐賀県の人は「何を考えているか、内心がわかりづらい…」と聞いたことがあります。

感情を抑えて生きる…それも、佐賀らしく、“葉隠”的に美しい感じもするので、この気質は嫌いではありません。

しかし、時には想いを表出することがあっても良いのでしょう。それが、未来につながる事もあるのですから。

――ようやく、博覧会の「体感映像」を鑑賞できた。

『肥前さが幕末維新博覧会』が閉幕してから、約3年半。メモリアル展示が始まってからは、概ね2年半。

第一場「幕末維新」体感シアターに始まり、第四場「ことのは結び」までを来場者の視点で追った映像。

私には、たしかに2018年(平成30年)の佐賀の熱気が伝わってきた。

――「見に来てよかった…。」

佐賀県立博物館1階のメモリアル展示“幕末維新記念館”。

これは個人の感想であり、一般的な効果を保証するものではない。特に遠路はるばると来る価値については、人に依ると言えよう。

時に涙腺が緩むような感覚もあったが、映像だけでここまで感情移入できるの人はそう多くないかもしれない。

――実は、二本立てだったメモリアル展示。

この日の空は、雨模様だ。さほど、屋外で動き回れそうにはない。

「体感映像」に続き、“ドキュメンタリー映像“もあらためて鑑賞することにした。「受け継がれた想い」というタイトルで、こちらは以前にも見たことがある。

〔参照:

映像は、2019年(平成31年)の1月に閉幕した、『肥前さが幕末維新博』の最終日を中心に綴られる。

私は行けなかった。この時期には、仕事以外のことは、ほとんど覚えがない。かろうじて、大河ドラマを視聴した記憶は残る。

――2018年(平成30年)大河ドラマ『西郷どん』では、

佐賀藩出身の江藤新平〔演:迫田孝也〕がすごく印象深かったが、その出番はわずか1か月ほど。

たしか秋10月頃だったかと思う。『西郷どん』には、大木喬任〔演:濱田嘉幸〕と大隈重信〔演:尾上寛之〕も登場していた。

こう書くだけで、「やはり見たいぞ!幕末佐賀藩が主役の大河ドラマを!」と、高く拳を突き上げてしまう…そんな感じの私である。

その時期には博覧会も、まだまだ絶賛開催中で、佐賀では、さぞ盛り上がっていたことだろう。

――そんな、私の“残念”はさておき。

佐賀市内の中心街に久しぶりに戻ったかもしれない、往時の大にぎわい。

のべ224万人の来場者数といえば、佐賀県の人口の3倍に届いてはいないが、その水準にも近づこうかという大盛況ぶりだ。

きっと、この博覧会の存在を、大切に感じていた方々も多かったのだと思う。

――映像に登場する来場者の目にも、光る涙が。

こちらまで、もらい泣きしそうだ。博覧会の最終日も「いま一度、佐賀の幕末・明治期の偉業を記憶に留めたい」と、多数の人々が考えたのだろう。

当時はまだ“密”を気にすることもなく、人々が集うことができた。

暮色が深まる中、フィナーレの場に駆けつけた来場者たちからは、博覧会の日々との“別れ”を惜しむ様子がビリビリと伝わってくる。

――ここで、手嶌葵さんが歌唱する『一番星』が流れる。

「頑張りたいのに~♪こたえたいのに…どうして、出来ないんだろう~♪」

私はドキュメンタリー映像自体は見たことがあるが、今回の違いは、博覧会のイメージソングの歌詞を、ハッキリ意識してしまっていることだ。

幕末期の技術開発には失敗も多かった。あきらめずに見守る殿様・鍋島直正の期待に応えようともがく、佐賀藩の技術者に捧げる歌に聞こえてくる。

私の解釈も、たぶん博覧会の趣旨とは合っているので、そのような効果も意図しているのかもしれない。

――涙腺は緩む。ただ、私は素直に泣くことができない。

少々、人生に無駄な辛抱が多かったのか。外にいると、涙をこらえる癖がついてしまっている。

だが、こういう時は感動のままに、映像の向こうの来場者と涙を分かち合った方が良いようにも思う。

こうして、私がメモリアルの映像を鑑賞していたのは1時間ほど。その間にも降り続いていた雨は、いつしか上がっていたようだ

(続く)

2022年08月21日

連続ブログ小説「聖地の剣」(11)“先輩”がつなぐ想い

こんにちは。

2019年(平成31年・令和元年)には、幾度か佐賀に“帰藩”していた私。

同年の秋に『肥前さが幕末維新博覧会』の“メモリアル展示”が始まりましたが、「体感映像」はまだ公開されていませんでした。

〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(33)涙のメモリアル〕

2020年(令和2年)の年明けには見に行くつもりが、新型コロナ禍が始まり、佐賀に帰れなくなった経過があります。

こうして、約2年半の待ち時間を経て「体感映像」を鑑賞することになりました。

――第二場「からくり劇場」を進める、“黒衣”の人物。

本来は、歌舞伎や人形浄瑠璃など伝統芸能の舞台上、見えていない前提で、裏方を務めるのが黒衣(くろご)と聞く。

しかし、幕末の佐賀の「技」(技術開発)を紹介する、この黒衣の裏方はラストに、己の想いを叫ぶ。

「私も、連れていってくださ~い!」と大声で。進行を務めるだけではなく、この裏方は感情も出すらしい。

――明治の近代化には、幕末の佐賀の影がある。

「それで、“黒衣”なのか…!?」

近代化を進める工部省には、とくに佐賀出身者が多かったと聞くが、功績のわりに目立たず、技術者たちは自分の手柄を語ることも少ない印象がある。

幕末期には佐賀藩の技術者として、佐野常民のスカウトを受けた、久留米の田中久重や京都の中村奇輔、舞鶴の石黒寬次など他地域の人物もいた。

〔参照(中盤):「なぜ、“関西人”の友達が多いのか?」〕

機密の保持は細心の注意を払うが、高度な技術人材は外部からも登用する。時代を先取りした、オープンイノベーションだったという評論も見かける。

――舞台袖へと走り出す、黒衣が追いかけた背中は…

自ら率先して質素倹約しながらも、西洋に追いつくための技術開発には投資を惜しまなかった、名君・鍋島直正の後ろ姿だろうか。

明治初期の展開を知っているので、こう描かれると余計に胸に響くのだ。

この畳みかけてくる演出。さすがは、目標数値の倍の来場者があったという、2018年『肥前さが幕末維新博覧会』の“メモリアル”だと思った。

――第三場「賢人ラウンドシアター」

ここでは「人」に焦点があたる。“佐賀七賢人”たちが対話する企画だった。

とくに佐賀県民もしくは、佐賀出身者にとっては、大先輩たちの座談会の場に居合わせたような臨場感があるだろう。

殿・鍋島直正の呼びかけで、再び集結したようにも見える佐賀七賢人。藩校・弘道館時代の思い出を語っている。

当時、藩校の責任者には、佐賀藩のナンバー2だった鍋島安房という人物が務めており、「学校を、家とも思うように」と述べていたらしい。

――そんなに“アットホーム”だったか、佐賀藩の学校。

「成績が悪かったら、役職に付けない」という厳しい一面も知っているが、賢人たちも藩校での生活に馴染んでいたようだ。

そして在校時に議論がヒートアップすると飲みかけの茶をこぼす癖のあった、江藤新平のエピソードが語られる。

この思い出には「藩校を家と思うのは良いが、くつろぐにも程がある!」とばかりに、周囲からなかなか手厳しいツッコミが入っていた。

〔参照(エピソードを転用):第18話「京都見聞」④(湯呑みより茶が走る)〕

――皆、声が渋い。良い声優さんが配役されているのか…

そんな藩校だったが、保守的な教育内容が肌に合わず、乱闘騒ぎを起こして退学したのが大隈重信。佐賀の七賢人の最年少で、最も遅くまで生きた。

幕末の佐賀藩を見つめる企画には、最終走者のような立ち位置の大隈から、現代の私たちへの問いかけがなされる事が多い気がする。

別に聞いた話だが、この“佐賀の七賢人”という言葉は、昭和50年代頃から語られ始めたようだ。

――知られざる誰かが、“バトン”をつないできた。

佐賀市内の神野公園に、江藤新平の像が建ったのも昭和50年代だと思う。

〔参照(写真):「あゝ司法卿」(第17話プロローグ)〕

半世紀ほど前に、佐賀の先人を忘れず語り継ごうとした、当時の“先輩”たちの努力があったのだろう。

こうした先輩から後輩への蓄積があって現代に至り、平成の終盤には博覧会としても結実し、令和から動き出した私にも影響を与えている。

――博覧会全体での来場者数は、224万人と記録がある。

第四場「ことのは結び」では、来場者たちが己のことばで振り返りを行い、自らの「志」を各々で確認する仕組みになっていた。

「何もなか…と思っていた佐賀が、かつて、ここまで活躍していたとは。」

映像を見る限りでは、感激の涙を流した人も多かった様子だ。

来場者の心のどこかに、この日の感動は残ったはず。ここから、佐賀の先輩として、次の世代にバトンをつなごうと決意した人もいたのでは…と考えている。

(続く)

2019年(平成31年・令和元年)には、幾度か佐賀に“帰藩”していた私。

同年の秋に『肥前さが幕末維新博覧会』の“メモリアル展示”が始まりましたが、「体感映像」はまだ公開されていませんでした。

〔参照:

2020年(令和2年)の年明けには見に行くつもりが、新型コロナ禍が始まり、佐賀に帰れなくなった経過があります。

こうして、約2年半の待ち時間を経て「体感映像」を鑑賞することになりました。

――第二場「からくり劇場」を進める、“黒衣”の人物。

本来は、歌舞伎や人形浄瑠璃など伝統芸能の舞台上、見えていない前提で、裏方を務めるのが黒衣(くろご)と聞く。

しかし、幕末の佐賀の「技」(技術開発)を紹介する、この黒衣の裏方はラストに、己の想いを叫ぶ。

「私も、連れていってくださ~い!」と大声で。進行を務めるだけではなく、この裏方は感情も出すらしい。

――明治の近代化には、幕末の佐賀の影がある。

「それで、“黒衣”なのか…!?」

近代化を進める工部省には、とくに佐賀出身者が多かったと聞くが、功績のわりに目立たず、技術者たちは自分の手柄を語ることも少ない印象がある。

幕末期には佐賀藩の技術者として、佐野常民のスカウトを受けた、久留米の田中久重や京都の中村奇輔、舞鶴の石黒寬次など他地域の人物もいた。

〔参照(中盤):

機密の保持は細心の注意を払うが、高度な技術人材は外部からも登用する。時代を先取りした、オープンイノベーションだったという評論も見かける。

――舞台袖へと走り出す、黒衣が追いかけた背中は…

自ら率先して質素倹約しながらも、西洋に追いつくための技術開発には投資を惜しまなかった、名君・鍋島直正の後ろ姿だろうか。

明治初期の展開を知っているので、こう描かれると余計に胸に響くのだ。

この畳みかけてくる演出。さすがは、目標数値の倍の来場者があったという、2018年『肥前さが幕末維新博覧会』の“メモリアル”だと思った。

――第三場「賢人ラウンドシアター」

ここでは「人」に焦点があたる。“佐賀七賢人”たちが対話する企画だった。

とくに佐賀県民もしくは、佐賀出身者にとっては、大先輩たちの座談会の場に居合わせたような臨場感があるだろう。

殿・鍋島直正の呼びかけで、再び集結したようにも見える佐賀七賢人。藩校・弘道館時代の思い出を語っている。

当時、藩校の責任者には、佐賀藩のナンバー2だった鍋島安房という人物が務めており、「学校を、家とも思うように」と述べていたらしい。

――そんなに“アットホーム”だったか、佐賀藩の学校。

「成績が悪かったら、役職に付けない」という厳しい一面も知っているが、賢人たちも藩校での生活に馴染んでいたようだ。

そして在校時に議論がヒートアップすると飲みかけの茶をこぼす癖のあった、江藤新平のエピソードが語られる。

この思い出には「藩校を家と思うのは良いが、くつろぐにも程がある!」とばかりに、周囲からなかなか手厳しいツッコミが入っていた。

〔参照(エピソードを転用):

――皆、声が渋い。良い声優さんが配役されているのか…

そんな藩校だったが、保守的な教育内容が肌に合わず、乱闘騒ぎを起こして退学したのが大隈重信。佐賀の七賢人の最年少で、最も遅くまで生きた。

幕末の佐賀藩を見つめる企画には、最終走者のような立ち位置の大隈から、現代の私たちへの問いかけがなされる事が多い気がする。

別に聞いた話だが、この“佐賀の七賢人”という言葉は、昭和50年代頃から語られ始めたようだ。

――知られざる誰かが、“バトン”をつないできた。

佐賀市内の神野公園に、江藤新平の像が建ったのも昭和50年代だと思う。

〔参照(写真):

半世紀ほど前に、佐賀の先人を忘れず語り継ごうとした、当時の“先輩”たちの努力があったのだろう。

こうした先輩から後輩への蓄積があって現代に至り、平成の終盤には博覧会としても結実し、令和から動き出した私にも影響を与えている。

――博覧会全体での来場者数は、224万人と記録がある。

第四場「ことのは結び」では、来場者たちが己のことばで振り返りを行い、自らの「志」を各々で確認する仕組みになっていた。

「何もなか…と思っていた佐賀が、かつて、ここまで活躍していたとは。」

映像を見る限りでは、感激の涙を流した人も多かった様子だ。

来場者の心のどこかに、この日の感動は残ったはず。ここから、佐賀の先輩として、次の世代にバトンをつなごうと決意した人もいたのでは…と考えている。

(続く)

2022年08月17日

連続ブログ小説「聖地の剣」(10)遠き日のメモリアル

こんばんは。

ここ2回ほどは有田工業高校が気になって、また寄り道をしていました。

現在は、九州北部の大雨が心配なところですが、ひとまずは佐賀市内での「活動記録」に戻ります。

夏が来る直前に帰藩した主目的は、佐賀県立博物館にありました。明治維新150年を記念して、2018年に開催された『肥前さが幕末維新博覧会』。

その志を引き継ぐべく、この場所で“メモリアル展示”が行われています。コロナ禍で随分出遅れましたが、その「体感映像」は鑑賞することができました。

――佐賀駅の到着からは、概ね1時間半。

この間、駅前の商業施設「コムボックス」を見て回り、駅前バスターミナルより佐賀市営バスで移動。

佐賀城の手前にて下車。県立博物館に着くや、“高輪築堤”の展示に見入り、嬉野紅茶に癒やされる…と大体、こんな展開だ。

佐賀は「何もなかところ…」という話だけは聞くが、実際に見て回るには時間がまったく足らないと感じる。

――「さて、そろそろ上映のようだ。」

博覧会の体感映像を見るべく、暗いブースの中へと入ると、すでに幾人かの先客がいる。

意外だった。延々と再上映を繰り返しているはずだが、結構、見に来ている人がいる時間帯に当たったようだ。

この映像は、博覧会時の「幕末維新記念館」に来場した気分を味わえるように構成されている様子だ。

――ドーンと表示される“明治維新”。

その幕開けの時期に存在したであろう展開も、ドラマチックに映し出される。

「鍋島が動いた!」

諸外国の視点を強く意識しており、日本人同士で争うことには否定的だった、幕末期の佐賀藩。

できれば国内では戦いたくなかったはずの、佐賀の大殿(前藩主)・鍋島直正は決断を迫られた。その苦悩が映し出される。

――「もはや、戦いは始まってしまった。」

戊辰戦争の緒戦だった、鳥羽伏見の戦いは薩摩・長州などの倒幕勢力が、勝利を収めた。

当時の情勢で、佐賀藩が幕府方に肩入れし、もしくは態度を保留し続ければ、内戦は泥沼化していく可能性が高かった…と考えている。

会場のブース内には、鍋島直正の決断の声が響く。大意はこうだ。

「なるべく強力な武器を使わず、なるべく戦を早く終わらせよ。」

――声が渋い。少し、ぞくっとするような良い演出だ。

佐賀藩が、新政府側に加わった。この決断に「これで勝負あった…」と感じた諸藩も多かったはずだ。

始まった戦いを終わらせる…この局面では、それが最善手だったのだろう。

西洋に近い先進地域、幕府寄りと見られた佐賀藩の参加で、明治新政府が、薩摩・長州のみが占めるものではない…という見せ方もできたようだ。

第1場は、先ほどの展開が大詰めだったと思う。薩長土肥の一角になぜ肥前(佐賀)が入ったかの説明になっていた。

――“体感映像”と言うだけあって…

2018年(平成30年)に博覧会のパビリオンを訪れた来場者の視点で映像は続く。会期中に足を運ぶことができなかった私には、ありがたい構成である。

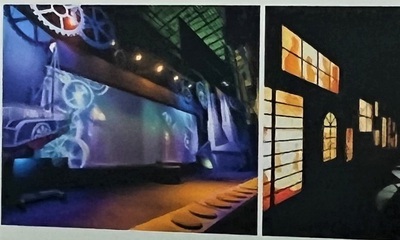

この体感映像で見る限り、展示会場内の通路は暗く、さまざまな幕末の光景や情報が、映し出されていた様子で、興味深い。

「開催時に来てみたかった…」という気分も高まるが、それは致し方ない。

――第2場は、佐賀藩の技術について。

黒衣の姿をした語り手(弁士)が、流れる映像を背景として、模型などを手に軽妙な口調で進める。見た目、デジタルとアナログの融合という感じだ。

日本近代化のトップランナーとして、幕末の黎明期(夜明け前)から走り続けてきた、佐賀藩。

鉄製大砲を造る反射炉、異国船に備えた長崎の台場、船舶等に動力を得る蒸気機関…と次々に技術開発を進めてきた。

――この「からくり劇場」の語り手は、佐賀藩の技術者のようだ。

長く先頭を走り続けた殿様・鍋島直正の背中を慕って、家来の技術者たちも、結果を出そうと苦闘する。

その見据えていた先は、未来の日本だった。このような展開を見せられると、やっぱり私は涙腺にくるのだ。

(続く)

ここ2回ほどは有田工業高校が気になって、また寄り道をしていました。

現在は、九州北部の大雨が心配なところですが、ひとまずは佐賀市内での「活動記録」に戻ります。

夏が来る直前に帰藩した主目的は、佐賀県立博物館にありました。明治維新150年を記念して、2018年に開催された『肥前さが幕末維新博覧会』。

その志を引き継ぐべく、この場所で“メモリアル展示”が行われています。コロナ禍で随分出遅れましたが、その「体感映像」は鑑賞することができました。

――佐賀駅の到着からは、概ね1時間半。

この間、駅前の商業施設「コムボックス」を見て回り、駅前バスターミナルより佐賀市営バスで移動。

佐賀城の手前にて下車。県立博物館に着くや、“高輪築堤”の展示に見入り、嬉野紅茶に癒やされる…と大体、こんな展開だ。

佐賀は「何もなかところ…」という話だけは聞くが、実際に見て回るには時間がまったく足らないと感じる。

――「さて、そろそろ上映のようだ。」

博覧会の体感映像を見るべく、暗いブースの中へと入ると、すでに幾人かの先客がいる。

意外だった。延々と再上映を繰り返しているはずだが、結構、見に来ている人がいる時間帯に当たったようだ。

この映像は、博覧会時の「幕末維新記念館」に来場した気分を味わえるように構成されている様子だ。

――ドーンと表示される“明治維新”。

その幕開けの時期に存在したであろう展開も、ドラマチックに映し出される。

「鍋島が動いた!」

諸外国の視点を強く意識しており、日本人同士で争うことには否定的だった、幕末期の佐賀藩。

できれば国内では戦いたくなかったはずの、佐賀の大殿(前藩主)・鍋島直正は決断を迫られた。その苦悩が映し出される。

――「もはや、戦いは始まってしまった。」

戊辰戦争の緒戦だった、鳥羽伏見の戦いは薩摩・長州などの倒幕勢力が、勝利を収めた。

当時の情勢で、佐賀藩が幕府方に肩入れし、もしくは態度を保留し続ければ、内戦は泥沼化していく可能性が高かった…と考えている。

会場のブース内には、鍋島直正の決断の声が響く。大意はこうだ。

「なるべく強力な武器を使わず、なるべく戦を早く終わらせよ。」

――声が渋い。少し、ぞくっとするような良い演出だ。

佐賀藩が、新政府側に加わった。この決断に「これで勝負あった…」と感じた諸藩も多かったはずだ。

始まった戦いを終わらせる…この局面では、それが最善手だったのだろう。

西洋に近い先進地域、幕府寄りと見られた佐賀藩の参加で、明治新政府が、薩摩・長州のみが占めるものではない…という見せ方もできたようだ。

第1場は、先ほどの展開が大詰めだったと思う。薩長土肥の一角になぜ肥前(佐賀)が入ったかの説明になっていた。

――“体感映像”と言うだけあって…

2018年(平成30年)に博覧会のパビリオンを訪れた来場者の視点で映像は続く。会期中に足を運ぶことができなかった私には、ありがたい構成である。

この体感映像で見る限り、展示会場内の通路は暗く、さまざまな幕末の光景や情報が、映し出されていた様子で、興味深い。

「開催時に来てみたかった…」という気分も高まるが、それは致し方ない。

――第2場は、佐賀藩の技術について。

黒衣の姿をした語り手(弁士)が、流れる映像を背景として、模型などを手に軽妙な口調で進める。見た目、デジタルとアナログの融合という感じだ。

日本近代化のトップランナーとして、幕末の黎明期(夜明け前)から走り続けてきた、佐賀藩。

鉄製大砲を造る反射炉、異国船に備えた長崎の台場、船舶等に動力を得る蒸気機関…と次々に技術開発を進めてきた。

――この「からくり劇場」の語り手は、佐賀藩の技術者のようだ。

長く先頭を走り続けた殿様・鍋島直正の背中を慕って、家来の技術者たちも、結果を出そうと苦闘する。

その見据えていた先は、未来の日本だった。このような展開を見せられると、やっぱり私は涙腺にくるのだ。

(続く)

2022年08月14日

「有工に見た、“終わらない物語”」

こんにちは。

夏の全国高校野球・甲子園大会に、佐賀県代表で出場した有田工業高校。

同校キャプテンが、試合前に「9年前に1勝している先輩たちを超えたい」と、語っている姿も放送されていました。

昨日の試合では勝ち進むことはできませんでしたが、こうして過去から現在、未来の後輩へと“物語”は受け継がれていくのだな…と感じた場面です。

――春のセンバツ甲子園大会に続いて、遠かった1勝。

実は、個人的にどうしても抜けられない都合が入ってしまい、私は春に続いて、リアルタイムでの応援をしそこないました。

〔参照:「有工の“明るさ”が…」〕

有田工が1点を先制をした時に、家を出る時間となり、出先で逆転された事を知り、また同点に追いついたことも把握します。

どうやら、また点差を付けられたらしい…と認識してから帰宅すると、相手校(島根県・浜田高校)監督の勝利インタビューが放送中…という状況でした。

――録画で振り返るにも、

今回は、大体の試合経過を知っており、盛り上がりに欠けるところがあります。そこで、周辺情報を見ていると「おや…?」と思うことがありました。

有田工関連のニュースや記事が、インターネット上に出始めたからです。

アメリカ・メジャーリーグのサイトにまで、有田工の話題が掲載されたと報じる記事も見かけます。

――その内容は、“打席の変更”について。

有田工業には左右両打席に立てる「スイッチヒッター」がおり、春のセンバツ甲子園でも打席変更の場面を見たように記憶します。

また、夏の地方予選である佐賀大会でも、その話題は出ていたと思います。

ただ夏の甲子園の本大会で、これだけ打席のスイッチ(切り換え)を実行する選手が現れたことに、結構なインパクト(衝撃)があったようなのです。

――これは、“賛否両論”の手法ではあるようで、

相手ピッチャーの投球数を増やしたり、拍子を狂わせる効果を期待するところがあり、「高校生らしくない」という意見もあるようです。

また、技術的には左右双方の打席に練習時間を割くことになり、高いレベルで使いこなすのが難しいという論評も見かけました。

ところが、意外に「今後につながる、面白い試みではないか」という立ち位置での反応が多かったように思います。

――たしかに、1球ごとに、

早足に打席を変更し、そそくさと動き回る姿を見ると「必死な感じ」という印象を受けたのは私だけではないはず。

これも、チームが主導して組織的に連発する作戦ならば、あまり良いイメージでは語られないでしょう。

ただ、個人のアイデアをチームがつぶさずに許容するのは、逆に「懐が深い」感じがしました。

――「創意工夫することをやめず、実践してみる。」

もともと有田工は、明治期に窯業の技術者養成機関として設立された学校が前身と聞いており、創意も、実践も…同校には伝統なのでしょうか。

「個人レベルの貪欲さ、それを受容できる組織…」大きく言えば、現在の日本に不足している要素なのかもしれません。

――かつて、幕末期の佐賀では。

佐賀藩は幕府からの誘いを受け、海外への出展に乗り出しました。1867年(慶応三年)フランス・パリの万国博覧会です。

もともと、海外貿易での販路開拓には熱心な佐賀藩でしたが、有田焼などの陶磁器を主力商品として500箱を超える出品を行ったと聞きます。

これは同時に出展した、幕府と薩摩藩を合わせた数より多いそうで、政治闘争よりも真面目に商売をしようとする佐賀藩…という印象です。

伝統的な皿など実用品中心の品揃えで臨みますが、ヨーロッパで注目はされるものの5分の1程度の商品しかさばけず、販売は成功に至りませんでした。

こうして現地パリに渡った、佐賀の関係者は売れ残り品の処分に奔走することになったそうです。

――そして明治時代となった、日本。

今度は新政府の主導により、1873年(明治六年)オーストリア・ウィーン万国博覧会に臨みました。

この時は、佐賀の出身者が中心メンバーとなり、パリ万博の経験者・佐野常民が現地責任者(副総裁)として派遣されます。

なお、組織トップの総裁は大隈重信ですが、現地入りはしなかったはずです。

ここでパリ万博の反省を活かし、伝統を活かしつつも、日本を強く印象づけるデザインに洗練した、巨大な花びんなどの有田焼が投入されます。

柔軟な発想で対応したことで商業的に成功するだけでなく、ヨーロッパの美術にもインパクトを残す…など、見事に“リベンジ”を果たしたようです。

〔参照:「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(後編)」〕

――夏の高校野球。佐賀県代表が勝ち進めなかったのは悔しいですが…

テレビの解説でも高校生らしいと評された堅実な野球。あわせて夏の甲子園での“打席の変更”を実行して話題となるなど、インパクトも残してくれました。

スイッチヒッターからは、左右の打席を変更する事で“視点”が変わり、冷静に状況が見られるという話もあるようです。

手堅い中にも、創意工夫があって活き活きとした選手たち。有田工には良いものを見させてもらったな…と思います。

夏の全国高校野球・甲子園大会に、佐賀県代表で出場した有田工業高校。

同校キャプテンが、試合前に「9年前に1勝している先輩たちを超えたい」と、語っている姿も放送されていました。

昨日の試合では勝ち進むことはできませんでしたが、こうして過去から現在、未来の後輩へと“物語”は受け継がれていくのだな…と感じた場面です。

――春のセンバツ甲子園大会に続いて、遠かった1勝。

実は、個人的にどうしても抜けられない都合が入ってしまい、私は春に続いて、リアルタイムでの応援をしそこないました。

〔参照:

有田工が1点を先制をした時に、家を出る時間となり、出先で逆転された事を知り、また同点に追いついたことも把握します。

どうやら、また点差を付けられたらしい…と認識してから帰宅すると、相手校(島根県・浜田高校)監督の勝利インタビューが放送中…という状況でした。

――録画で振り返るにも、

今回は、大体の試合経過を知っており、盛り上がりに欠けるところがあります。そこで、周辺情報を見ていると「おや…?」と思うことがありました。

有田工関連のニュースや記事が、インターネット上に出始めたからです。

アメリカ・メジャーリーグのサイトにまで、有田工の話題が掲載されたと報じる記事も見かけます。

――その内容は、“打席の変更”について。

有田工業には左右両打席に立てる「スイッチヒッター」がおり、春のセンバツ甲子園でも打席変更の場面を見たように記憶します。

また、夏の地方予選である佐賀大会でも、その話題は出ていたと思います。

ただ夏の甲子園の本大会で、これだけ打席のスイッチ(切り換え)を実行する選手が現れたことに、結構なインパクト(衝撃)があったようなのです。

――これは、“賛否両論”の手法ではあるようで、

相手ピッチャーの投球数を増やしたり、拍子を狂わせる効果を期待するところがあり、「高校生らしくない」という意見もあるようです。

また、技術的には左右双方の打席に練習時間を割くことになり、高いレベルで使いこなすのが難しいという論評も見かけました。

ところが、意外に「今後につながる、面白い試みではないか」という立ち位置での反応が多かったように思います。

――たしかに、1球ごとに、

早足に打席を変更し、そそくさと動き回る姿を見ると「必死な感じ」という印象を受けたのは私だけではないはず。

これも、チームが主導して組織的に連発する作戦ならば、あまり良いイメージでは語られないでしょう。

ただ、個人のアイデアをチームがつぶさずに許容するのは、逆に「懐が深い」感じがしました。

――「創意工夫することをやめず、実践してみる。」

もともと有田工は、明治期に窯業の技術者養成機関として設立された学校が前身と聞いており、創意も、実践も…同校には伝統なのでしょうか。

「個人レベルの貪欲さ、それを受容できる組織…」大きく言えば、現在の日本に不足している要素なのかもしれません。

――かつて、幕末期の佐賀では。

佐賀藩は幕府からの誘いを受け、海外への出展に乗り出しました。1867年(慶応三年)フランス・パリの万国博覧会です。

もともと、海外貿易での販路開拓には熱心な佐賀藩でしたが、有田焼などの陶磁器を主力商品として500箱を超える出品を行ったと聞きます。

これは同時に出展した、幕府と薩摩藩を合わせた数より多いそうで、政治闘争よりも真面目に商売をしようとする佐賀藩…という印象です。

伝統的な皿など実用品中心の品揃えで臨みますが、ヨーロッパで注目はされるものの5分の1程度の商品しかさばけず、販売は成功に至りませんでした。

こうして現地パリに渡った、佐賀の関係者は売れ残り品の処分に奔走することになったそうです。

――そして明治時代となった、日本。

今度は新政府の主導により、1873年(明治六年)オーストリア・ウィーン万国博覧会に臨みました。

この時は、佐賀の出身者が中心メンバーとなり、パリ万博の経験者・佐野常民が現地責任者(副総裁)として派遣されます。

なお、組織トップの総裁は大隈重信ですが、現地入りはしなかったはずです。

ここでパリ万博の反省を活かし、伝統を活かしつつも、日本を強く印象づけるデザインに洗練した、巨大な花びんなどの有田焼が投入されます。

柔軟な発想で対応したことで商業的に成功するだけでなく、ヨーロッパの美術にもインパクトを残す…など、見事に“リベンジ”を果たしたようです。

〔参照:

――夏の高校野球。佐賀県代表が勝ち進めなかったのは悔しいですが…

テレビの解説でも高校生らしいと評された堅実な野球。あわせて夏の甲子園での“打席の変更”を実行して話題となるなど、インパクトも残してくれました。

スイッチヒッターからは、左右の打席を変更する事で“視点”が変わり、冷静に状況が見られるという話もあるようです。

手堅い中にも、創意工夫があって活き活きとした選手たち。有田工には良いものを見させてもらったな…と思います。

2022年08月11日

「有田の夏と、青春の形…」

こんばんは。本日は有田町をテーマにつぶやきます。

「青春の真っ只中の人は書くことができないので、その時代を終えた人が書くのが“青春小説”…」どこかで、そんな意味合いの言葉を聞いた気がします。

私はといえば、青春の終わりから、幾多の歳月を隔て、遅まきながら気付いた佐賀の歴史の価値に夢を追いかけている。

…これを見苦しいと思うか、ある意味で清々しいと考えるかは、受け手の皆様によるのかなと思います。

――2022年夏、有田の若者に注目してみます。

あさっての13日(土曜)の第1試合に、夏の高校野球の夢の舞台・甲子園に、登場する予定の有田工業高校。

今春のセンバツ高校野球にも有田工は出場しており、その時にも相当な盛り上がりがあったと記憶します。

〔参照:「球春に唸〔うな〕れ!」〕

「何だか、キャラが立っている…」という表現になるのか、バッテリーを中心に個性を感じる選手が多いのですね。

〔参照:「有工の“明るさ”が…」〕

――再登場、期待して待ってました。

佐賀大会の決勝戦は、男子新体操でも名を知られる、神埼清明高校。昨夏は有田工業に勝ったとも聞きますし、それだけ激闘だったと聞いています。

神埼清明の活躍も見たかった気はしますが、佐賀県から2校の出場を見たいと言っては、欲張り…というものなのでしょう。

こうして今夏は、春に続いて甲子園への切符を掴んだ有田工業高校。

コロナ禍の影響は続き、入場行進はプラカードの先導だけという高校も結構あり、有田工も同じ状況でしたが、無事に試合ができそうで良かったです。

――各地の強豪と呼ばれる、高校と違って、

ベンチ入りする選手たちは地元・有田町と近隣の武雄市・伊万里市ぐらいの地域から集まっているようですね。

〔参照:「武雄よ、共〔とも〕に…」〕

佐賀県の陶磁器産地と重なるところもありそうですが、セラミックの学科もあると聞く、有田工業らしい地域性を感じます。

――「あの有田陶器市で知られる、佐賀県西部の町」

私もそうですが、たぶん全国の佐賀県出身者が応援しています。テレビ放送での地元紹介のVTRとか、すごく楽しみにしています。

私の個人的な経験から語ると、有田町は佐賀県の中では“全国受け”が良いブランド力のある場所という印象です。

〔参照:「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(前編)」〕

「佐賀県の有田。」工業の名を冠するも、地域の特性からデザインにも強い。こんなイメージも全国的に刷り込んでほしい…という期待もあります。

――“全国”の晴れ舞台に立つ選手たち。その一方で、

地元・有田町では、“もう1つの甲子園”のイメージで、開催されている行事があると知りました。

すでに第17回目の開催だそうですが、その名も『有田ウィンドウディスプレイ甲子園』。試合の会場は有田の街中で、商店での展示の技術を競うようです。

やきもののまち・有田で営業する店舗を舞台として、「品物が伝えたいこと」をいかに魅せるか…とか、相当に実践的な感じです。

――福岡・佐賀・長崎の高校生が、アートな感性を競う。

スポーツでの活躍が多くの人に注目されて、地域の盛り上がりや全国からの知名度を上げる即効性があるものならば…

こうしたイベントの開催は、地道に参加者の技量を高め、持続的に地域産業のブランド力を高めるもの…というイメージでしょうか。

投票そのものは終了しているようですが、8月28日までの約1か月間は14店舗で展示は続くらしく、ご興味のある方には一見の価値があるかもしれません。

――「若いって、いいなぁ。」

ちなみに幕末の青春時代から明治を経て老人になるまでずっと、大隈重信と友達だった、久米邦武も設立に関わったという“香蘭社”前の会場。

当地の陶磁器が、世界に羽ばたいた象徴的な場所で『有田ウィンドウディスプレイ甲子園』の開会は宣言されたようです。

…こちらは、明日12日(金曜)がプレゼンテーション・表彰式のようですね。

参照:https://aritahappynews.sagafan.jp/c23382.html(有田観光協会)※外部サイト

――私が有田町まで足を運ぶことは容易ではなく、

結局、テレビを通じてですが、高校野球での有田工業の勇姿だけでも、見つめていきたいと考えるところです。

まだ、来た道を振り返るには若すぎる高校生たち。学業でも部活でもひたすらに前を向いて、突き進んでほしいと思います。

「青春の真っ只中の人は書くことができないので、その時代を終えた人が書くのが“青春小説”…」どこかで、そんな意味合いの言葉を聞いた気がします。

私はといえば、青春の終わりから、幾多の歳月を隔て、遅まきながら気付いた佐賀の歴史の価値に夢を追いかけている。

…これを見苦しいと思うか、ある意味で清々しいと考えるかは、受け手の皆様によるのかなと思います。

――2022年夏、有田の若者に注目してみます。

あさっての13日(土曜)の第1試合に、夏の高校野球の夢の舞台・甲子園に、登場する予定の有田工業高校。

今春のセンバツ高校野球にも有田工は出場しており、その時にも相当な盛り上がりがあったと記憶します。

〔参照:

「何だか、キャラが立っている…」という表現になるのか、バッテリーを中心に個性を感じる選手が多いのですね。

〔参照:

――再登場、期待して待ってました。

佐賀大会の決勝戦は、男子新体操でも名を知られる、神埼清明高校。昨夏は有田工業に勝ったとも聞きますし、それだけ激闘だったと聞いています。

神埼清明の活躍も見たかった気はしますが、佐賀県から2校の出場を見たいと言っては、欲張り…というものなのでしょう。

こうして今夏は、春に続いて甲子園への切符を掴んだ有田工業高校。

コロナ禍の影響は続き、入場行進はプラカードの先導だけという高校も結構あり、有田工も同じ状況でしたが、無事に試合ができそうで良かったです。

――各地の強豪と呼ばれる、高校と違って、

ベンチ入りする選手たちは地元・有田町と近隣の武雄市・伊万里市ぐらいの地域から集まっているようですね。

〔参照:

佐賀県の陶磁器産地と重なるところもありそうですが、セラミックの学科もあると聞く、有田工業らしい地域性を感じます。

――「あの有田陶器市で知られる、佐賀県西部の町」

私もそうですが、たぶん全国の佐賀県出身者が応援しています。テレビ放送での地元紹介のVTRとか、すごく楽しみにしています。

私の個人的な経験から語ると、有田町は佐賀県の中では“全国受け”が良いブランド力のある場所という印象です。

〔参照:

「佐賀県の有田。」工業の名を冠するも、地域の特性からデザインにも強い。こんなイメージも全国的に刷り込んでほしい…という期待もあります。

――“全国”の晴れ舞台に立つ選手たち。その一方で、

地元・有田町では、“もう1つの甲子園”のイメージで、開催されている行事があると知りました。

すでに第17回目の開催だそうですが、その名も『有田ウィンドウディスプレイ甲子園』。試合の会場は有田の街中で、商店での展示の技術を競うようです。

やきもののまち・有田で営業する店舗を舞台として、「品物が伝えたいこと」をいかに魅せるか…とか、相当に実践的な感じです。

――福岡・佐賀・長崎の高校生が、アートな感性を競う。

スポーツでの活躍が多くの人に注目されて、地域の盛り上がりや全国からの知名度を上げる即効性があるものならば…

こうしたイベントの開催は、地道に参加者の技量を高め、持続的に地域産業のブランド力を高めるもの…というイメージでしょうか。

投票そのものは終了しているようですが、8月28日までの約1か月間は14店舗で展示は続くらしく、ご興味のある方には一見の価値があるかもしれません。

――「若いって、いいなぁ。」

ちなみに幕末の青春時代から明治を経て老人になるまでずっと、大隈重信と友達だった、久米邦武も設立に関わったという“香蘭社”前の会場。

当地の陶磁器が、世界に羽ばたいた象徴的な場所で『有田ウィンドウディスプレイ甲子園』の開会は宣言されたようです。

…こちらは、明日12日(金曜)がプレゼンテーション・表彰式のようですね。

参照:https://aritahappynews.sagafan.jp/c23382.html(有田観光協会)※外部サイト

――私が有田町まで足を運ぶことは容易ではなく、

結局、テレビを通じてですが、高校野球での有田工業の勇姿だけでも、見つめていきたいと考えるところです。

まだ、来た道を振り返るには若すぎる高校生たち。学業でも部活でもひたすらに前を向いて、突き進んでほしいと思います。

2022年08月09日

連続ブログ小説「聖地の剣」(9)“醒覚”の紅茶

こんばんは。

佐賀県立博物館内の「高輪築堤」の解説コーナーにある、白い大隈重信像を見つめていた私。

賢人の銅像などの前で“会話”が始まる展開が多い当ブログ。正しくメッセージを受け取れているかはさておき、佐賀にはそれだけ充実した時間があります。

「な~んも、無かとこですよ…」と語られる事も多い佐賀ですが、“聖地”として見直せば、新たな一面に気付いて、価値観が変わるかもしれません。

〔参照:「なんもなか…日々に」〕

――博物館への到着早々、気持ちがざわついてしまった。

そうだ、まだ“メモリアル展示”の上映まで時間もあるので、一息入れよう。

博物館には、ミュージアムカフェが併設されている。落ち着いて昼食とまでは時間の余裕がなく、満腹になって動きを鈍らせるわけにもいかない。

少し考えて、佐賀みかんジャムのかかったソフトクリームと温かい嬉野紅茶をオーダーした。

――窓辺には、緑の木々に雨の降る…

博物館の屋内に入ってからの雨だった。ここでずぶ濡れとなれば、後の行動にいろいろと差しさわりが生じるので、タイミングが良かったと言えるだろう。

ガラス越しに見ている分には、目にもあざやかで潤いのある景色だった。

しばし後、ソフトクリームと紅茶が目の前に運ばれてきた。動き続けてきた私には、白いソフトにのる佐賀みかんジャムの爽やかな酸味に幸福感がある。

――そして嬉野紅茶を、一口含んだ。

「…これは!」

昔、見たグルメ漫画のような反応だが、予想外に味がまろやかだったのだ。

スーパーで買ってくるホットの紅茶と言えば、ある程度の渋みがある。それが紅茶の味だと思っていた。いま飲んだ嬉野紅茶は、それらと別の感覚だった。

この時、私は「紅茶は嬉野(ウレシノ)と、それ以外に分類されるのか!」という整理に至る。そのぐらい、私には嬉野紅茶の味がスッと馴染んだ。

これも「嬉野と言えば、緑茶だ。」と、何ら疑う事もなく、生きてきたからなのか。「今までに知らなかった、嬉野があったのか…」と、何かに目覚めた感じだ。

――幕末期。長崎から輸出された、嬉野茶。

当時は“紅茶”の姿で、世界を駆けていたはずだ。こうして主目的に至る前にもまた1つ、佐賀の力を知る。

お茶の海外での需要は高く、輸出は相当な量に上ったようで、佐賀の嬉野茶だけでは到底足らず、九州各地から茶葉が集められたと聞く。

〔参照(後半):「主に嬉野市民の方を対象にしたつぶやき(前編)」〕

――きっと、こうした“和紅茶”の世界も、今後、深化していくのだろう。

また1つ、新しい扉が開いてしまった気がする。この、わずかな時間で、佐賀は私にどれだけのものを見せてくれるのだろう。

「ここで与えられたものは、見落とさず持って帰らねば」と、気を引き締めた。

…と、その意気込みは良かったが、「佐賀みかんソフト」と「嬉野紅茶」の写真を撮りそこなっていることに気付いたのは、ずっと後の事である。

(続く)

佐賀県立博物館内の「高輪築堤」の解説コーナーにある、白い大隈重信像を見つめていた私。

賢人の銅像などの前で“会話”が始まる展開が多い当ブログ。正しくメッセージを受け取れているかはさておき、佐賀にはそれだけ充実した時間があります。

「な~んも、無かとこですよ…」と語られる事も多い佐賀ですが、“聖地”として見直せば、新たな一面に気付いて、価値観が変わるかもしれません。

〔参照:

――博物館への到着早々、気持ちがざわついてしまった。

そうだ、まだ“メモリアル展示”の上映まで時間もあるので、一息入れよう。

博物館には、ミュージアムカフェが併設されている。落ち着いて昼食とまでは時間の余裕がなく、満腹になって動きを鈍らせるわけにもいかない。

少し考えて、佐賀みかんジャムのかかったソフトクリームと温かい嬉野紅茶をオーダーした。

――窓辺には、緑の木々に雨の降る…

博物館の屋内に入ってからの雨だった。ここでずぶ濡れとなれば、後の行動にいろいろと差しさわりが生じるので、タイミングが良かったと言えるだろう。

ガラス越しに見ている分には、目にもあざやかで潤いのある景色だった。

しばし後、ソフトクリームと紅茶が目の前に運ばれてきた。動き続けてきた私には、白いソフトにのる佐賀みかんジャムの爽やかな酸味に幸福感がある。

――そして嬉野紅茶を、一口含んだ。

「…これは!」

昔、見たグルメ漫画のような反応だが、予想外に味がまろやかだったのだ。

スーパーで買ってくるホットの紅茶と言えば、ある程度の渋みがある。それが紅茶の味だと思っていた。いま飲んだ嬉野紅茶は、それらと別の感覚だった。

この時、私は「紅茶は嬉野(ウレシノ)と、それ以外に分類されるのか!」という整理に至る。そのぐらい、私には嬉野紅茶の味がスッと馴染んだ。

これも「嬉野と言えば、緑茶だ。」と、何ら疑う事もなく、生きてきたからなのか。「今までに知らなかった、嬉野があったのか…」と、何かに目覚めた感じだ。

――幕末期。長崎から輸出された、嬉野茶。

当時は“紅茶”の姿で、世界を駆けていたはずだ。こうして主目的に至る前にもまた1つ、佐賀の力を知る。

お茶の海外での需要は高く、輸出は相当な量に上ったようで、佐賀の嬉野茶だけでは到底足らず、九州各地から茶葉が集められたと聞く。

〔参照(後半):

――きっと、こうした“和紅茶”の世界も、今後、深化していくのだろう。

また1つ、新しい扉が開いてしまった気がする。この、わずかな時間で、佐賀は私にどれだけのものを見せてくれるのだろう。

「ここで与えられたものは、見落とさず持って帰らねば」と、気を引き締めた。

…と、その意気込みは良かったが、「佐賀みかんソフト」と「嬉野紅茶」の写真を撮りそこなっていることに気付いたのは、ずっと後の事である。

(続く)

2022年08月07日

連続ブログ小説「聖地の剣」(8)ある日、出会った…

こんばんは。

前回のラストから、急に「劇中劇」のような展開になりました。夏を迎える前のある日、佐賀県立博物館の中、“白い大隈”さんに出会った私。

明治初期の東京・新橋~横浜間に日本初の鉄道を敷設するため奮闘した、大隈重信。諸般の事情が重なり、一部の土地には線路が引けません。

「ならば、海の上を走るまで…!」と計画を進める先頭に立っていた大隈先生は、東京湾を見据えていた事でしょう。

そこには“最短距離”を真っ直ぐに進む心と、佐賀藩出身者ならではの勝算がありました。

――「君も、佐賀の幕末を調べるなら、わかっているはずなんである。」

“白い大隈”さんは新政府の中枢で、バリバリと働く年代の姿で力強い。

幕末には、蒸気機関を熱心に研究した佐賀藩。その経緯も知る、大隈重信。近代国家には、鉄道敷設が必須であると確信していたようだ。

「…まさか、東京でもあれを行うのですか。」

「そうたい、あれたい。」

有明海の干潮時でも無いから、海を渡るには足場がいる。しかも、大隈先生の話は、鉄道を通す計画だ。生半可な土台では足らない。頑丈な石造りの…

「佐賀藩の長崎砲台ですか…。」

「ご名答である。」

――よく、ご存知の方には語るまでもないが、

前回からの大隈先生との対話は日本初の鉄道遺構として、東京で発掘された「高輪築堤」の前日譚を意識したものである。

ここには、幕末期に異国船に備えて、佐賀藩が築いた長崎港の台場整備の発想が活用されているという。

幕府も、交代で長崎を警備する福岡藩も動きを見せない。ならば…と、佐賀の殿様・鍋島直正が「佐賀藩だけでどうにかする!」と頑張って造った台場。

〔参照(中盤):第8話「黒船来航」⑧〕

――長崎の島と島の間、すなわち海の上にも…

鉄製大砲を配置するために、当時最新の工法で海中に足場を築く土木工事。佐賀が“表玄関”を固めた事で、日本は欧米に対して何とか面目を保つ。

長崎港に佐賀藩の台場が存在した事で列強による介入の口実を与えない…という効果もあったようだ。

「…さすがは、鍋島の殿。その先見性が誇らしいです。」

幕末に佐賀藩が培った力は、やはり明治期の基礎となっている。私は意気揚々とした。

――ところが一瞬、大隈先生に渋い表情が見えた気がした。

「ばってん、閑叟さまは、肝心な時に力ば使こうてくれんかった。」

「えっ、急に上層部批判ですか!?」

「貴君がなかなか書かぬゆえ、つい先走って語り出してしまうのである!」

幕末が大詰めとなった頃、大隈重信は、不用意に政局に関わらない佐賀藩の慎重な動きに対して、大いに不満があったようだ。

この辺り、私はまだ“本編”で描ける見通しすら無い。時間も能力も足らないが、まだあきらめてはいない…。ただ、今の状況が続くと、道のりは相当に険しい。

※博物館内の「高輪築堤」説明パネルのイメージより

――この“白い大隈”さんの言いたいことは何だろうか。

海の上に鉄道を通す。一見、無謀な挑戦を成し遂げたが、それも結果論だ。「君も、失敗を恐れてはならんのである」と語る姿にも見えた。

いきなり大隈重信が登場するとは、さすが“聖地”・佐賀。ちなみに大隈先生は、意外と来訪者の細かい話をよく覚えていたらしい。

こうして、私はとても覇気のある立ち姿の“白い大隈”さんに、後年、人気者となっていく雰囲気を重ねてみていた。

(続く)

前回のラストから、急に「劇中劇」のような展開になりました。夏を迎える前のある日、佐賀県立博物館の中、“白い大隈”さんに出会った私。

明治初期の東京・新橋~横浜間に日本初の鉄道を敷設するため奮闘した、大隈重信。諸般の事情が重なり、一部の土地には線路が引けません。

「ならば、海の上を走るまで…!」と計画を進める先頭に立っていた大隈先生は、東京湾を見据えていた事でしょう。

そこには“最短距離”を真っ直ぐに進む心と、佐賀藩出身者ならではの勝算がありました。

――「君も、佐賀の幕末を調べるなら、わかっているはずなんである。」

“白い大隈”さんは新政府の中枢で、バリバリと働く年代の姿で力強い。

幕末には、蒸気機関を熱心に研究した佐賀藩。その経緯も知る、大隈重信。近代国家には、鉄道敷設が必須であると確信していたようだ。

「…まさか、東京でもあれを行うのですか。」

「そうたい、あれたい。」

有明海の干潮時でも無いから、海を渡るには足場がいる。しかも、大隈先生の話は、鉄道を通す計画だ。生半可な土台では足らない。頑丈な石造りの…

「佐賀藩の長崎砲台ですか…。」

「ご名答である。」

――よく、ご存知の方には語るまでもないが、

前回からの大隈先生との対話は日本初の鉄道遺構として、東京で発掘された「高輪築堤」の前日譚を意識したものである。

ここには、幕末期に異国船に備えて、佐賀藩が築いた長崎港の台場整備の発想が活用されているという。

幕府も、交代で長崎を警備する福岡藩も動きを見せない。ならば…と、佐賀の殿様・鍋島直正が「佐賀藩だけでどうにかする!」と頑張って造った台場。

〔参照(中盤):

――長崎の島と島の間、すなわち海の上にも…

鉄製大砲を配置するために、当時最新の工法で海中に足場を築く土木工事。佐賀が“表玄関”を固めた事で、日本は欧米に対して何とか面目を保つ。

長崎港に佐賀藩の台場が存在した事で列強による介入の口実を与えない…という効果もあったようだ。

「…さすがは、鍋島の殿。その先見性が誇らしいです。」

幕末に佐賀藩が培った力は、やはり明治期の基礎となっている。私は意気揚々とした。

――ところが一瞬、大隈先生に渋い表情が見えた気がした。

「ばってん、閑叟さまは、肝心な時に力ば使こうてくれんかった。」

「えっ、急に上層部批判ですか!?」

「貴君がなかなか書かぬゆえ、つい先走って語り出してしまうのである!」

幕末が大詰めとなった頃、大隈重信は、不用意に政局に関わらない佐賀藩の慎重な動きに対して、大いに不満があったようだ。

この辺り、私はまだ“本編”で描ける見通しすら無い。時間も能力も足らないが、まだあきらめてはいない…。ただ、今の状況が続くと、道のりは相当に険しい。

※博物館内の「高輪築堤」説明パネルのイメージより

――この“白い大隈”さんの言いたいことは何だろうか。

海の上に鉄道を通す。一見、無謀な挑戦を成し遂げたが、それも結果論だ。「君も、失敗を恐れてはならんのである」と語る姿にも見えた。

いきなり大隈重信が登場するとは、さすが“聖地”・佐賀。ちなみに大隈先生は、意外と来訪者の細かい話をよく覚えていたらしい。

こうして、私はとても覇気のある立ち姿の“白い大隈”さんに、後年、人気者となっていく雰囲気を重ねてみていた。

(続く)

2022年08月03日

連続ブログ小説「聖地の剣」(7)君よ、最短距離を行け

暑中お見舞い申し上げます。

「連続ブログ小説」と銘打っているわりに、他の話題にも触れがちな私です。寄り道が多いと言っても良いのかもしれません。

ひとまず、この夏に入る前に実行した“帰藩”の話を再開します。佐賀駅に降り立ってから、1時間程度が経過した時点です。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をイメージすれば、“聖地”が満載の佐賀。予期せぬところで、いきなり主要登場人物の1人が、私の眼前に現れます。

――進むべきは佐賀城か、県立博物館か。それが問題だ。

私は佐賀藩士(?)として、左手にあるお城に参じたくなってしまう。しかし今回の目的は、右手の県立博物館の側にある“維新博メモリアル展示”の方だ。

開催中に足を運べなかったものだから、どうしても2018年の「肥前さが幕末・維新博覧会」の空気に触れたい。

――この辺り、実際に会場に行った方々は…

少し優越感に浸る事が可能である。私は、まだ博覧会の残像を追い求めているのだから。

そこそこに雨は降っていたらしい。博物館前の路面も芝生も少し濡れている。時折、小雨のパラつくものの、天気は持ちこたえている。

佐賀の誇る日本の西洋画家・岡田三郎助アトリエを横目に、入口へと向かう。

――ああ…もう少し、佐賀での時間がほしい。

館内に入ると、正面に行き当たるのが、博覧会の置き土産である、記念映像が見られるブース。

当時の博覧会場で上映されていた映像を見ることを楽しみにしていた。そう、コロナ禍で佐賀と隔てられてから、ずっと願っていた。

ご覧になった方には、映像の中の「鍋島が動いた!」という旨のセリフを記憶する人もいるだろう。

――私が思うには「その時、歴史が動いた。」のである。

厳密に言えば、「勝負あった」と言うべきかもしれない。

ここで佐賀藩がやむを得ず、新政府側に付いたことで、戊辰戦争が“亡国の内戦”になる事は避けられたというのが、私の理解である。

ところで、上映時間までには結構、空き時間があった。

――それはパビリオンなのか、ブースなんだか…

私は、幕末の佐賀藩を見せてくれるらしい博物館内の“白い構造物”の周囲を回ってみた。

次の瞬間。「うっ…!」と思った。ある人物が、私の方を向いていたからである。

「なにかと寄り道の多い、貴君にしては、今度はまっすぐ来られたようだな。」

――「もしや貴方は…!」私は意表を突かれた。

一段高いところから、周囲を見渡すような姿。それにしても白い…、白い大隈重信(八太郎)である。こうして、期せず“ホワイト大隈”と相見える私だった。

私の見てきた限り、大隈重信の像は、佐賀市の中心部で他にも2箇所ある。

個人的には、『駅前まちかど広場』にある青年期の像を“グリーン大隈”と。『大隈重信記念館』の少しご年配の像を“ブロンズ大隈”と勝手に呼称する。

――まさに働き盛りの30代。そんな“ホワイト大隈”が見つめる先には…

「大隈先生!まさか…見つめる先は、海ですか?」

「そうだ、陸の道を進めずとも、あきらめてはならんのである!」

「…君よ!最短距離を行くんである。」

出た大隈節。嫌な予感がする。「海の上を走るべし」とか言いますか。

鹿島の“ガタリンピック”じゃあるまいし。

「お言葉を返すようですが、引き潮の時の有明海と同じに見てはいけません。相手は東京湾です!」

「そがん、恐れてはならんばい。我らには佐賀が培った“力”があるんである。」

(続く)

「連続ブログ小説」と銘打っているわりに、他の話題にも触れがちな私です。寄り道が多いと言っても良いのかもしれません。

ひとまず、この夏に入る前に実行した“帰藩”の話を再開します。佐賀駅に降り立ってから、1時間程度が経過した時点です。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をイメージすれば、“聖地”が満載の佐賀。予期せぬところで、いきなり主要登場人物の1人が、私の眼前に現れます。

――進むべきは佐賀城か、県立博物館か。それが問題だ。

私は佐賀藩士(?)として、左手にあるお城に参じたくなってしまう。しかし今回の目的は、右手の県立博物館の側にある“維新博メモリアル展示”の方だ。

開催中に足を運べなかったものだから、どうしても2018年の「肥前さが幕末・維新博覧会」の空気に触れたい。

――この辺り、実際に会場に行った方々は…

少し優越感に浸る事が可能である。私は、まだ博覧会の残像を追い求めているのだから。

そこそこに雨は降っていたらしい。博物館前の路面も芝生も少し濡れている。時折、小雨のパラつくものの、天気は持ちこたえている。

佐賀の誇る日本の西洋画家・岡田三郎助アトリエを横目に、入口へと向かう。

――ああ…もう少し、佐賀での時間がほしい。

館内に入ると、正面に行き当たるのが、博覧会の置き土産である、記念映像が見られるブース。

当時の博覧会場で上映されていた映像を見ることを楽しみにしていた。そう、コロナ禍で佐賀と隔てられてから、ずっと願っていた。

ご覧になった方には、映像の中の「鍋島が動いた!」という旨のセリフを記憶する人もいるだろう。

――私が思うには「その時、歴史が動いた。」のである。

厳密に言えば、「勝負あった」と言うべきかもしれない。

ここで佐賀藩がやむを得ず、新政府側に付いたことで、戊辰戦争が“亡国の内戦”になる事は避けられたというのが、私の理解である。

ところで、上映時間までには結構、空き時間があった。

――それはパビリオンなのか、ブースなんだか…

私は、幕末の佐賀藩を見せてくれるらしい博物館内の“白い構造物”の周囲を回ってみた。

次の瞬間。「うっ…!」と思った。ある人物が、私の方を向いていたからである。

「なにかと寄り道の多い、貴君にしては、今度はまっすぐ来られたようだな。」

――「もしや貴方は…!」私は意表を突かれた。

一段高いところから、周囲を見渡すような姿。それにしても白い…、白い大隈重信(八太郎)である。こうして、期せず“ホワイト大隈”と相見える私だった。

私の見てきた限り、大隈重信の像は、佐賀市の中心部で他にも2箇所ある。

個人的には、『駅前まちかど広場』にある青年期の像を“グリーン大隈”と。『大隈重信記念館』の少しご年配の像を“ブロンズ大隈”と勝手に呼称する。

――まさに働き盛りの30代。そんな“ホワイト大隈”が見つめる先には…

「大隈先生!まさか…見つめる先は、海ですか?」

「そうだ、陸の道を進めずとも、あきらめてはならんのである!」

「…君よ!最短距離を行くんである。」

出た大隈節。嫌な予感がする。「海の上を走るべし」とか言いますか。

鹿島の“ガタリンピック”じゃあるまいし。

「お言葉を返すようですが、引き潮の時の有明海と同じに見てはいけません。相手は東京湾です!」

「そがん、恐れてはならんばい。我らには佐賀が培った“力”があるんである。」

(続く)

2022年08月01日

「小城にも、“大河”の風が吹く…」

こんばんは。

淡々と進む私の活動記録『聖地の剣』ですが、その舞台は佐賀市内です。

もし“帰藩”できても佐賀県内を回る時間は、なかなか取れないので、普段から各地域の情報は収集しています。

一息入れる企画の最中に、さらに“小休止”を入れていますが、現在放送中の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』について少し触れます。

なお私は、あまり中世史には詳しくありません。その展開には毎週、打ちのめされていて、面白い…というより凄まじい脚本だと感じています。

――最近、『小城市広報さくら 2022年8月号』を見ました。

例によって『さがファンブログ』から閲覧したのですが、私が言及せずにはいられない表紙・記事が掲載されていました。

https://static.saga-ebooks.jp/actibook_data/c_ogi_2022_08_202207270000/HTML5/pc.html#/page/1 (外部リンク)

今月号の表紙を飾っているのは、2022年大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に出演している俳優さんです。

当ブログでは記事にする機会を逸したのですが、6月に小城市内で大河ドラマのトークライブが開催されたことは知っていました。

――小城に来られたのは、有力御家人・千葉常胤を演じる岡本信人さん。

その広報誌の表紙では、小城の須賀神社と思われる“聖地”への長い石段を背にして、両手を広げるようなポーズを決めておられます。

たしか『鎌倉殿の13人』のポスターは、北条義時〔演:小栗旬〕が同じような格好で撮影されていたはず。

――ドラマに登場した時点から、かなり高齢だったようですが、

千葉常胤〔演:岡本信人〕は、相当に影響力の強い武将である事は描かれていたと思います。

たしか千葉常胤が陣に合流した際には、源頼朝〔演:大泉洋〕に「父とも思おうぞ」とか語りかけられていたと記憶します。

この辺り、後に鎌倉幕府を開く源頼朝の“人心掌握術”の巧みさを表現した印象を受けました。

千葉常胤は1118年生まれのようで、源平合戦の時はギリギリ60代。鎌倉から奥州藤原氏に攻め入った時は70代に乗っている計算になるようです。

――作中には、色々と見せ場が…

御家人たちが“謀反”へとヒートアップする主軸となってしまい、期せずして、上総広常〔演:佐藤浩市〕が不遇の最期を迎える原因を作ったり。

また、酒の席で酔うたびに「九郎殿(源義経)は強かった…」と寝言で、語り続ける姿も見られました。

そのたび浮かぶのは、源義経〔演:菅田将暉〕の勇姿。その残像を視聴者に呼び起こす効果もあったと思います。

物語への登場時点から年配だった千葉常胤。三浦義村〔演:山本耕史〕には、ついに「千葉の爺さんは、もうすぐ死にます」という扱いで、語られる始末。

現代とは比べれば、とても平均寿命が短いはずの鎌倉時代。この三浦義村の論評はいたって常識的だったのかもしれません。

――ところが、最近の放送でもご健在。

既に源頼朝が亡くなってからの話なので、さらに高齢となり、概ね80代のはずの千葉常胤。鎌倉幕府が成立して歳月は流れても、まだ活躍中。

そんな幕府内で争いが起きそうな気配を知ってか「また戦に出て“もう一花”咲かせられる!」とばかりに元気な姿を見せていました。

これは、三浦義村の予想を裏切っての再登場。老いても、なお坂東武士であり続ける…。

年齢を理由に人生をあきらめない。“枯れても走る”その姿、もはや「千葉常胤には、高齢者の“夢”が乗っている…」と感じるほどでした。

――そして『鎌倉殿…』から時代は進み、鎌倉中期には。

中興の祖・千葉常胤の活躍により、幕府の有力御家人として栄えた千葉氏。“元寇”への備えで、九州にも千葉一族が着任します。

こうして所領のあった、小城に拠点を構えた肥前千葉氏。江藤新平は、当地の千葉氏に連なる家系の出身なので、本名が“胤雄”だったようです。

〔参照(後半):「紅白から“源平”を考える。」〕

幕末にも受け継がれた“胤”の一文字。佐賀にも根付いた“千葉”の魂…ようやく千葉常胤役・岡本信人さんが佐賀県(小城)に来る説明に至りました。

――なお、このトークイベントの“相棒”は

作中でも、とても前向きなオーラを放っている仁田忠常役・高岸宏行さん。

「やれば、できる!」と明るく言い放つ高岸さんは芸人(コンビ名:ティモンディ)が本業の方。

かつては高校球児として名門校で活躍するも、一旦けがで挫折。それでも現在では、独立リーグの野球選手として再チャレンジ中のようです。

『鎌倉殿…』では曾我兄弟の“仇討ち”が陰謀として描かれ、たしか仁田忠常が、源頼朝への襲撃を阻止するため戦う姿もありました。

さすがの身体能力を感じさせる、力強い動きで武者っぽい迫力を感じました。

仁田忠常は、源平合戦での九州平定に功績があったんだとか。イベントへの人選はこのためのようですね。

――まさか、このイベントが表紙と裏面を飾ってくるとは…

主に小城市民の皆様。ぜひ8月号の“広報誌”を見かけたら、千葉常胤役・岡本信人さんの表紙にご注目ください。

なお、今回は『鎌倉殿の13人』の各場面を不確かな記憶のままに書いたので、間違っている可能性があります。

様々な人物の“最期”が印象的に描かれるドラマですので、千葉常胤のラストはどうなるか。

それはナレーションなのか、セリフなのか、映像なのか、あるいは、先ほどの元気な姿がラストシーンなのか…実は気になってます。

淡々と進む私の活動記録『聖地の剣』ですが、その舞台は佐賀市内です。

もし“帰藩”できても佐賀県内を回る時間は、なかなか取れないので、普段から各地域の情報は収集しています。

一息入れる企画の最中に、さらに“小休止”を入れていますが、現在放送中の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』について少し触れます。

なお私は、あまり中世史には詳しくありません。その展開には毎週、打ちのめされていて、面白い…というより凄まじい脚本だと感じています。

――最近、『小城市広報さくら 2022年8月号』を見ました。

例によって『さがファンブログ』から閲覧したのですが、私が言及せずにはいられない表紙・記事が掲載されていました。

https://static.saga-ebooks.jp/actibook_data/c_ogi_2022_08_202207270000/HTML5/pc.html#/page/1 (外部リンク)

今月号の表紙を飾っているのは、2022年大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に出演している俳優さんです。

当ブログでは記事にする機会を逸したのですが、6月に小城市内で大河ドラマのトークライブが開催されたことは知っていました。

――小城に来られたのは、有力御家人・千葉常胤を演じる岡本信人さん。

その広報誌の表紙では、小城の須賀神社と思われる“聖地”への長い石段を背にして、両手を広げるようなポーズを決めておられます。

たしか『鎌倉殿の13人』のポスターは、北条義時〔演:小栗旬〕が同じような格好で撮影されていたはず。

――ドラマに登場した時点から、かなり高齢だったようですが、

千葉常胤〔演:岡本信人〕は、相当に影響力の強い武将である事は描かれていたと思います。

たしか千葉常胤が陣に合流した際には、源頼朝〔演:大泉洋〕に「父とも思おうぞ」とか語りかけられていたと記憶します。

この辺り、後に鎌倉幕府を開く源頼朝の“人心掌握術”の巧みさを表現した印象を受けました。

千葉常胤は1118年生まれのようで、源平合戦の時はギリギリ60代。鎌倉から奥州藤原氏に攻め入った時は70代に乗っている計算になるようです。

――作中には、色々と見せ場が…

御家人たちが“謀反”へとヒートアップする主軸となってしまい、期せずして、上総広常〔演:佐藤浩市〕が不遇の最期を迎える原因を作ったり。

また、酒の席で酔うたびに「九郎殿(源義経)は強かった…」と寝言で、語り続ける姿も見られました。

そのたび浮かぶのは、源義経〔演:菅田将暉〕の勇姿。その残像を視聴者に呼び起こす効果もあったと思います。

物語への登場時点から年配だった千葉常胤。三浦義村〔演:山本耕史〕には、ついに「千葉の爺さんは、もうすぐ死にます」という扱いで、語られる始末。

現代とは比べれば、とても平均寿命が短いはずの鎌倉時代。この三浦義村の論評はいたって常識的だったのかもしれません。

――ところが、最近の放送でもご健在。

既に源頼朝が亡くなってからの話なので、さらに高齢となり、概ね80代のはずの千葉常胤。鎌倉幕府が成立して歳月は流れても、まだ活躍中。

そんな幕府内で争いが起きそうな気配を知ってか「また戦に出て“もう一花”咲かせられる!」とばかりに元気な姿を見せていました。

これは、三浦義村の予想を裏切っての再登場。老いても、なお坂東武士であり続ける…。

年齢を理由に人生をあきらめない。“枯れても走る”その姿、もはや「千葉常胤には、高齢者の“夢”が乗っている…」と感じるほどでした。

――そして『鎌倉殿…』から時代は進み、鎌倉中期には。

中興の祖・千葉常胤の活躍により、幕府の有力御家人として栄えた千葉氏。“元寇”への備えで、九州にも千葉一族が着任します。

こうして所領のあった、小城に拠点を構えた肥前千葉氏。江藤新平は、当地の千葉氏に連なる家系の出身なので、本名が“胤雄”だったようです。

〔参照(後半):

幕末にも受け継がれた“胤”の一文字。佐賀にも根付いた“千葉”の魂…ようやく千葉常胤役・岡本信人さんが佐賀県(小城)に来る説明に至りました。

――なお、このトークイベントの“相棒”は

作中でも、とても前向きなオーラを放っている仁田忠常役・高岸宏行さん。

「やれば、できる!」と明るく言い放つ高岸さんは芸人(コンビ名:ティモンディ)が本業の方。

かつては高校球児として名門校で活躍するも、一旦けがで挫折。それでも現在では、独立リーグの野球選手として再チャレンジ中のようです。

『鎌倉殿…』では曾我兄弟の“仇討ち”が陰謀として描かれ、たしか仁田忠常が、源頼朝への襲撃を阻止するため戦う姿もありました。

さすがの身体能力を感じさせる、力強い動きで武者っぽい迫力を感じました。

仁田忠常は、源平合戦での九州平定に功績があったんだとか。イベントへの人選はこのためのようですね。

――まさか、このイベントが表紙と裏面を飾ってくるとは…

主に小城市民の皆様。ぜひ8月号の“広報誌”を見かけたら、千葉常胤役・岡本信人さんの表紙にご注目ください。

なお、今回は『鎌倉殿の13人』の各場面を不確かな記憶のままに書いたので、間違っている可能性があります。

様々な人物の“最期”が印象的に描かれるドラマですので、千葉常胤のラストはどうなるか。

それはナレーションなのか、セリフなのか、映像なのか、あるいは、先ほどの元気な姿がラストシーンなのか…実は気になってます。