2025年05月16日

「シリーズ・増える賢人の謎(⑩25賢人・中央橋交差点 北側1)」

こんばんは。最近、「もう1つのブログ」を始めましたが、かえって、こちらのメインブログの方も書いてみよう、という気持ちにもなります。

きっと、書けば書くほど、遠ざかってしまった故郷・佐賀へと近づいていく。これも、また「佐賀への道」の進み方なのかもしれません。

さて、佐賀市内のメインストリートを歩む設定は続きます。“唐人五差路”という異名も聞く、中央橋交差点。その手前には、日本近代の工学・化学に関わった“賢人”の像が並びます。

1人は、日本の「電気工学の祖」とも称される、志田林三郎。

もう1人は、「紅の博士」とも呼ばれる、化学者・黒田チカ。

――まず、後者が気になりますでしょうか?佐賀生まれの「紅の博士」。

このモニュメントの近所(佐賀市松原)の出身だという、黒田チカ博士。私には「朝ドラ」の主人公になっても良いのでは…とも思える、女性化学者です。

黒田チカ博士は明治中期に、旧・佐賀藩士の娘として生まれました。進歩的な父・平八は「女子にも学問が必要だ」と、チカを勉学に励ませたようです。

まず地元の佐賀で学んだ、黒田チカは女子高等師範学校を経て、女性にも門戸を開いた東北帝国大学に入学、日本初の女子大生の一人となります。

現代で言えば、佐賀大学→お茶の水女子大学→東北大学にあたる学校を順に進んで、学ぶ側と教える側の立ち位置を繰り返して研究者になっています。

そして、女性の理学博士としては2番目、化学分野に限れば、初の女性博士となった人物だそうです。

なお、私は「紅(くれない)」という読み方かと思いましたが、もう少し落ち着いた感じで「紅(べに)の博士」とお呼びすべきようです。

――その研究内容は、ある意味“佐賀人”らしいもので、

卒業研究は「紫根色素の構造決定」、大正時代に理化学研究所で行っていたのは「紅花色素」の研究。他にも青花、黒豆、茄子、シソ、玉葱…も研究対象。

農作物に縁が深いのが、佐賀っぽくあります。

昭和27年頃、タマネギの外皮に含まれる「ケルセチン」に血圧の降下作用があることを突き止めていた、黒田チカ博士。

その物質を結晶として取り出すことに成功し、高血圧の治療薬を創製した…という功績も伝わります。

幕末・明治期からずっと教育熱心だった、佐賀の面目を果たすような活躍で、自然科学を志す女性たちを先導した存在です。

――そして、昭和39年。新幹線開業、東京オリンピックの時期には、

その人生がドラマ化されたことも。NHKの子供向け番組「たまねぎおばさん」という題名で、若き日の市原悦子さんが主演だったそうです。

できれば、この令和の時代に、連続テレビ小説「紅の博士」みたいな感じでの描き方を、見てみたい願望もあります。

――恩師の言葉をずっと胸に秘めて、研究に打ち込むところなど、

かなり“朝ドラ映え”しそうな気がします。以降は、私が女性化学者・黒田チカのドラマを見ている空想です。

…舞台は大正初期。女子高等師範学校(現・お茶の水女子大学)の研究室。

渋めの俳優さん演じる指導教官が、研究一筋の朝ドラヒロインに対して、こんなセリフで語り始めるイメージですね。

「黒田くん、今日も熱心だな。」

「私は、こんなふうに頑張ることしかできませんので。」

…上手く表現できてませんが、当然、ヒロインのセリフには“佐賀ことば”指導がかかっていると思ってください。

「そうか、とても黒田くんらしい。」

…指導教官、長井先生という方で、偉い学者さんです。微笑みを浮かべます。

「黒田くん、化学とは物質に親しむことだ。」

「親しむことですか?」

――チカは少し細い目を、丸く見開いた。(音声解説だと思ってください。)

「あなたのように、まっすぐに物を見つめれば、きっと答えを教えてくれるさ。」

「物が、すべてを教えてくれる…」

「化学とは、そういうものだと、私は思うよ。」

「はい、物を見つめるのは、大好きです!」

「このたび、東北の帝大が女子の応募を認めるらしい。」

はっ、と息をのむ、チカ。

「女子でも、帝大に行ってもよか、ということですか…」

「そのとおり。あなたにはこの道を進む資格がある、ということだ。」

こうして、黒田チカは29歳で、東北帝国大学の正式な学生となります。すなわち、日本初の女子大生の1人が誕生することになるのです。

…という感じですかね。史実の黒田チカ博士も、恩師の言葉を座右の銘として研究を続けたそうですよ。

――東北帝国大学への女子学生の受入れに対しては、

当時の文部省からの介入という問題も生じたそうですが、真島先生という良師にも出会い、周囲にも支えられて、黒田チカは研究者として成長していきます。

日本初の女性理学士として東京化学会での発表。イギリスのオックスフォード大学に留学したり、理化学研究所で紅花色素の研究をしたことで「紅の博士」と呼ばれる…という華やかな経歴で、物語性は充分です。

ところで、主人公のモデルとなるべき、黒田チカ博士は、先ほどのイメージのようにとても地道な印象の人。他の研究者では、取り出せなかった物質の結晶を取り出すまで、努力を続けたそうです。

そして、温和で寛容な人柄…という評価もあり、それが周囲の人々に愛された要因かもしれません。史実のままならば、派手なヒロイン像とは遠いのですが、佐賀の女性を主人公にするならば、この描き方で良いと思います。

…腕のある脚本家に、良い俳優さんが揃えば、きっと大丈夫な題材でしょう。

ところで、黒田博士の話を書くのに熱中してしまって、日本の「電気工学の祖」志田林三郎博士の話にまで、届きませんでした。

志田博士の出身地・多久市民の皆様、申し訳ございません。ところで、ところで、志田林三郎は今回のお話より少し前の時代、幕末の生まれで、佐賀藩士としての経歴もあります。

この志田博士も、本当に凄い“賢人”でして「100年先の未来を見通した」人物とも言われます。その話は、また次回に。

きっと、書けば書くほど、遠ざかってしまった故郷・佐賀へと近づいていく。これも、また「佐賀への道」の進み方なのかもしれません。

さて、佐賀市内のメインストリートを歩む設定は続きます。“唐人五差路”という異名も聞く、中央橋交差点。その手前には、日本近代の工学・化学に関わった“賢人”の像が並びます。

1人は、日本の「電気工学の祖」とも称される、志田林三郎。

もう1人は、「紅の博士」とも呼ばれる、化学者・黒田チカ。

――まず、後者が気になりますでしょうか?佐賀生まれの「紅の博士」。

このモニュメントの近所(佐賀市松原)の出身だという、黒田チカ博士。私には「朝ドラ」の主人公になっても良いのでは…とも思える、女性化学者です。

黒田チカ博士は明治中期に、旧・佐賀藩士の娘として生まれました。進歩的な父・平八は「女子にも学問が必要だ」と、チカを勉学に励ませたようです。

まず地元の佐賀で学んだ、黒田チカは女子高等師範学校を経て、女性にも門戸を開いた東北帝国大学に入学、日本初の女子大生の一人となります。

現代で言えば、佐賀大学→お茶の水女子大学→東北大学にあたる学校を順に進んで、学ぶ側と教える側の立ち位置を繰り返して研究者になっています。

そして、女性の理学博士としては2番目、化学分野に限れば、初の女性博士となった人物だそうです。

なお、私は「紅(くれない)」という読み方かと思いましたが、もう少し落ち着いた感じで「紅(べに)の博士」とお呼びすべきようです。

――その研究内容は、ある意味“佐賀人”らしいもので、

卒業研究は「紫根色素の構造決定」、大正時代に理化学研究所で行っていたのは「紅花色素」の研究。他にも青花、黒豆、茄子、シソ、玉葱…も研究対象。

農作物に縁が深いのが、佐賀っぽくあります。

昭和27年頃、タマネギの外皮に含まれる「ケルセチン」に血圧の降下作用があることを突き止めていた、黒田チカ博士。

その物質を結晶として取り出すことに成功し、高血圧の治療薬を創製した…という功績も伝わります。

幕末・明治期からずっと教育熱心だった、佐賀の面目を果たすような活躍で、自然科学を志す女性たちを先導した存在です。

――そして、昭和39年。新幹線開業、東京オリンピックの時期には、

その人生がドラマ化されたことも。NHKの子供向け番組「たまねぎおばさん」という題名で、若き日の市原悦子さんが主演だったそうです。

できれば、この令和の時代に、連続テレビ小説「紅の博士」みたいな感じでの描き方を、見てみたい願望もあります。

――恩師の言葉をずっと胸に秘めて、研究に打ち込むところなど、

かなり“朝ドラ映え”しそうな気がします。以降は、私が女性化学者・黒田チカのドラマを見ている空想です。

…舞台は大正初期。女子高等師範学校(現・お茶の水女子大学)の研究室。

渋めの俳優さん演じる指導教官が、研究一筋の朝ドラヒロインに対して、こんなセリフで語り始めるイメージですね。

「黒田くん、今日も熱心だな。」

「私は、こんなふうに頑張ることしかできませんので。」

…上手く表現できてませんが、当然、ヒロインのセリフには“佐賀ことば”指導がかかっていると思ってください。

「そうか、とても黒田くんらしい。」

…指導教官、長井先生という方で、偉い学者さんです。微笑みを浮かべます。

「黒田くん、化学とは物質に親しむことだ。」

「親しむことですか?」

――チカは少し細い目を、丸く見開いた。(音声解説だと思ってください。)

「あなたのように、まっすぐに物を見つめれば、きっと答えを教えてくれるさ。」

「物が、すべてを教えてくれる…」

「化学とは、そういうものだと、私は思うよ。」

「はい、物を見つめるのは、大好きです!」

「このたび、東北の帝大が女子の応募を認めるらしい。」

はっ、と息をのむ、チカ。

「女子でも、帝大に行ってもよか、ということですか…」

「そのとおり。あなたにはこの道を進む資格がある、ということだ。」

こうして、黒田チカは29歳で、東北帝国大学の正式な学生となります。すなわち、日本初の女子大生の1人が誕生することになるのです。

…という感じですかね。史実の黒田チカ博士も、恩師の言葉を座右の銘として研究を続けたそうですよ。

――東北帝国大学への女子学生の受入れに対しては、

当時の文部省からの介入という問題も生じたそうですが、真島先生という良師にも出会い、周囲にも支えられて、黒田チカは研究者として成長していきます。

日本初の女性理学士として東京化学会での発表。イギリスのオックスフォード大学に留学したり、理化学研究所で紅花色素の研究をしたことで「紅の博士」と呼ばれる…という華やかな経歴で、物語性は充分です。

ところで、主人公のモデルとなるべき、黒田チカ博士は、先ほどのイメージのようにとても地道な印象の人。他の研究者では、取り出せなかった物質の結晶を取り出すまで、努力を続けたそうです。

そして、温和で寛容な人柄…という評価もあり、それが周囲の人々に愛された要因かもしれません。史実のままならば、派手なヒロイン像とは遠いのですが、佐賀の女性を主人公にするならば、この描き方で良いと思います。

…腕のある脚本家に、良い俳優さんが揃えば、きっと大丈夫な題材でしょう。

ところで、黒田博士の話を書くのに熱中してしまって、日本の「電気工学の祖」志田林三郎博士の話にまで、届きませんでした。

志田博士の出身地・多久市民の皆様、申し訳ございません。ところで、ところで、志田林三郎は今回のお話より少し前の時代、幕末の生まれで、佐賀藩士としての経歴もあります。

この志田博士も、本当に凄い“賢人”でして「100年先の未来を見通した」人物とも言われます。その話は、また次回に。

タグ :佐賀

2024年12月31日

「佐賀は“賢人の街”だという」(反省会シリーズ③)

こんばんは。何かと忙しく、とうとう年の瀬を迎えた、大晦日に紅白などを聞きながら書くことになりました。

年末まで忙しくもありましたが、部下や同僚、あるいは上司といった周囲の人々の感情の動きを受け止める…

そのような展開が続き、自分自身の器量を試されたような気もします。ひと言でいえば、気疲れしました。

――遅くなりましたが、「5周年反省会シリーズ」の3回目。

シリーズ開始前に語りましたように、私のブログの構成要素は、最近だと大きく分けて3つです。

①テレビ視聴の感想 ②旅日記のような話(佐賀への帰省を語ることが多い) ③歴史を題材とした記事

これに、一番書きたい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージ(本編)があって、大体、私のブログになっています。

――今回は、少し歴史寄りの記事(③)を書きます。

手持ちの英和辞書で、“佐賀市”を意味する「sagacity」という単語を引いてみますと、こんな意味が出てきました。

『聡明さ(wisdom),たしかな判断力;(実際的な)機敏さ.』とあります。

佐賀市の観光パンプレットで見かけた話題と記憶するのですが、あらためて確認すると「おおっ、何かすごい!」という感じがします。

道路の表示などで「佐賀市」の表示が出てきますが、「“賢い!”」という英単語だと感じていただければ、幸いです。

――私は「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」と繰り返しますが、

この「佐賀藩出身の“賢人たち”のドラマが見たい」ということなのですね。

なお、確かな話ではありませんが『佐賀の七賢人』という言葉が世に出たのは、昭和50年代と、言われています。

今から半世紀近く前にも「佐賀にも誇れる偉人のおったとよ、語り継がんば」と工夫して、現在まで届くようにつないでくれた人たちがいたということです。

――“当時の先輩たち”のおかげで、私も佐賀を語ることができます。

幕末期、近代的な知識を先取した佐賀藩。名君・鍋島直正公のもと「佐賀が付いた方が勝つ」と評価されるほど存在感を示します。

そして、幕府方か薩長側かどちらに付くかは最後まで読めなかったとも言われ、“肥前の妖怪”などとすっきりしない呼ばれ方もしています。

私の理解では、佐賀の大殿様はどうにか“内戦”を避けたかったのが本意で、非常に残念な気持ちであられたとお察しするわけです。

明治期に入り、佐賀からは新時代の基礎を築いた実務家や技術者が多く出ますが、「七賢人」の活躍にも物語はあるものの、やや派手さがありません。

今後、“大河ドラマ”などで語るには全国的な知名度が課題になるのでしょう。

――現実には、なかなか発揮し難い「聡明さ、たしかな判断力、機敏さ」。

単なる佐賀県の出身者というだけでは、歴史に名を残した“賢人たち”からは程遠く…雑事に振り回されているだけに等しい、私の日常。

働くことに、別の大きな意味を見い出すためにも、このテーマは追い続けていかなければならないのかな、と感じながら今年も暮れていきました。

年明けからは、真面目に“歴史系ブログ”に戻らねば…とか考えていますが、どうなることやら。皆様、良いお年を。新しい年もよろしくお願いします。

年末まで忙しくもありましたが、部下や同僚、あるいは上司といった周囲の人々の感情の動きを受け止める…

そのような展開が続き、自分自身の器量を試されたような気もします。ひと言でいえば、気疲れしました。

――遅くなりましたが、「5周年反省会シリーズ」の3回目。

シリーズ開始前に語りましたように、私のブログの構成要素は、最近だと大きく分けて3つです。

①テレビ視聴の感想 ②旅日記のような話(佐賀への帰省を語ることが多い) ③歴史を題材とした記事

これに、一番書きたい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージ(本編)があって、大体、私のブログになっています。

――今回は、少し歴史寄りの記事(③)を書きます。

手持ちの英和辞書で、“佐賀市”を意味する「sagacity」という単語を引いてみますと、こんな意味が出てきました。

『聡明さ(wisdom),たしかな判断力;(実際的な)機敏さ.』とあります。

佐賀市の観光パンプレットで見かけた話題と記憶するのですが、あらためて確認すると「おおっ、何かすごい!」という感じがします。

道路の表示などで「佐賀市」の表示が出てきますが、「“賢い!”」という英単語だと感じていただければ、幸いです。

――私は「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」と繰り返しますが、

この「佐賀藩出身の“賢人たち”のドラマが見たい」ということなのですね。

なお、確かな話ではありませんが『佐賀の七賢人』という言葉が世に出たのは、昭和50年代と、言われています。

今から半世紀近く前にも「佐賀にも誇れる偉人のおったとよ、語り継がんば」と工夫して、現在まで届くようにつないでくれた人たちがいたということです。

――“当時の先輩たち”のおかげで、私も佐賀を語ることができます。

幕末期、近代的な知識を先取した佐賀藩。名君・鍋島直正公のもと「佐賀が付いた方が勝つ」と評価されるほど存在感を示します。

そして、幕府方か薩長側かどちらに付くかは最後まで読めなかったとも言われ、“肥前の妖怪”などとすっきりしない呼ばれ方もしています。

私の理解では、佐賀の大殿様はどうにか“内戦”を避けたかったのが本意で、非常に残念な気持ちであられたとお察しするわけです。

明治期に入り、佐賀からは新時代の基礎を築いた実務家や技術者が多く出ますが、「七賢人」の活躍にも物語はあるものの、やや派手さがありません。

今後、“大河ドラマ”などで語るには全国的な知名度が課題になるのでしょう。

――現実には、なかなか発揮し難い「聡明さ、たしかな判断力、機敏さ」。

単なる佐賀県の出身者というだけでは、歴史に名を残した“賢人たち”からは程遠く…雑事に振り回されているだけに等しい、私の日常。

働くことに、別の大きな意味を見い出すためにも、このテーマは追い続けていかなければならないのかな、と感じながら今年も暮れていきました。

年明けからは、真面目に“歴史系ブログ”に戻らねば…とか考えていますが、どうなることやら。皆様、良いお年を。新しい年もよろしくお願いします。

2024年12月08日

「5年間で一番変わったこと」(反省会シリーズ②)

本日でブログ「開設5周年」とのお知らせが来ています。始めた時には幕末の佐賀藩の大河ドラマを見たい!というイメージのみで、突き進んでいました。

ところが、ご存じのとおり、いまだ「佐賀を主役とする大河ドラマ」が、登場する気配はありません。

――では、私が「ブログを続ける意味」は何か?

外側に向かって、何かを変える効果はなくても、内面から何かが変わってきている感覚はあります。

一番わかりやすい変化は、私自身が周りに「佐賀県の出身者」だと明らかにし始めたことです。

今までも出身地を聞かれれば答えてはいたのですが、「サガ?」「…さが!?」のような「え、今どこって言った?」という、冷ややかな反応を恐れていました。

――しかし、今なら、このように。

「九州北部の佐賀県ですよ。とても穏やかで豊かな土地です。」と、悠然と語れるまでに成長しました。

もっと攻めたアピールも可能ですが、それでは慎ましく奥ゆかしい“佐賀人”としては、いまいちです。

時折、発することもある、強めの“佐賀アピール”…但し、私が「佐賀を語る」に値する人間なのか。ここは自問自答しています。

――語る人によって、“出身地”のイメージが変わるなら。

大都市圏に出て来る人の絶対数が多い地域だと、そこの出身者に遭遇する確率も上がるから、複数の人物の印象が重なるでしょう。

ただ、私と出会う方がほぼ佐賀県人を見たことが無い場合、「私≒佐賀県」のイメージとなってしまう可能性を考えるのです。

――「これは、“諸刃(もろは)の剣”ではないか。」

出会った人の私への評価の高低で、佐賀県のイメージが左右されるのは…なんだか、危険なようにも感じます。

…というように、故郷への忠誠心(?)が高くなっている私ですが、かつては、ここまで佐賀県を熱い想いで見てはいませんでした。

私の佐賀への見方を大きく変えたきっかけは、幕末・明治期の歴史を知ってしまったこと。それにつれて、現代の佐賀県の良さも見えるようになってきます。

今の“郷土愛”強めの私を作りあげた、“佐賀の七賢人”を中心とする、幕末期の佐賀藩。もう一度、別の視点から振り返ってみようと考えています。

ところが、ご存じのとおり、いまだ「佐賀を主役とする大河ドラマ」が、登場する気配はありません。

――では、私が「ブログを続ける意味」は何か?

外側に向かって、何かを変える効果はなくても、内面から何かが変わってきている感覚はあります。

一番わかりやすい変化は、私自身が周りに「佐賀県の出身者」だと明らかにし始めたことです。

今までも出身地を聞かれれば答えてはいたのですが、「サガ?」「…さが!?」のような「え、今どこって言った?」という、冷ややかな反応を恐れていました。

――しかし、今なら、このように。

「九州北部の佐賀県ですよ。とても穏やかで豊かな土地です。」と、悠然と語れるまでに成長しました。

もっと攻めたアピールも可能ですが、それでは慎ましく奥ゆかしい“佐賀人”としては、いまいちです。

時折、発することもある、強めの“佐賀アピール”…但し、私が「佐賀を語る」に値する人間なのか。ここは自問自答しています。

――語る人によって、“出身地”のイメージが変わるなら。

大都市圏に出て来る人の絶対数が多い地域だと、そこの出身者に遭遇する確率も上がるから、複数の人物の印象が重なるでしょう。

ただ、私と出会う方がほぼ佐賀県人を見たことが無い場合、「私≒佐賀県」のイメージとなってしまう可能性を考えるのです。

――「これは、“諸刃(もろは)の剣”ではないか。」

出会った人の私への評価の高低で、佐賀県のイメージが左右されるのは…なんだか、危険なようにも感じます。

…というように、故郷への忠誠心(?)が高くなっている私ですが、かつては、ここまで佐賀県を熱い想いで見てはいませんでした。

私の佐賀への見方を大きく変えたきっかけは、幕末・明治期の歴史を知ってしまったこと。それにつれて、現代の佐賀県の良さも見えるようになってきます。

今の“郷土愛”強めの私を作りあげた、“佐賀の七賢人”を中心とする、幕末期の佐賀藩。もう一度、別の視点から振り返ってみようと考えています。

2024年11月24日

「5周年への反省会」

こんばんは。今年は異様なほど夏が長く続いた印象があり、その分とても秋が短く感じられました。

急に寒くなり、せわしい年の瀬まで意外と日数もありません。この晩秋に立ち止まり、最近の傾向から当ブログの今後の路線を3つに分けて考えてみます。

――①とりあえず、“テレビの感想”でも良いから書く。

「佐賀県(九州北部)」もしくは「大河ドラマ」に着目すれば、テレビ番組にもいろいろと情報源はあります。

たとえば、2週続いた『鶴瓶の家族に乾杯』の嬉野編も、ゲストの泉里香さんが訪ねた、お茶農家のご家族の想いが伝わる展開で素晴らしかったですし、

鶴瓶さんは嬉野温泉ならでは、かなり足湯を楽しまれていた印象があります。

酒蔵や吉田焼も登場し、「佐賀県に嬉野あり!」が感じられる番組でした。

ところで、連続テレビ小説『おむすび』は隣県・福岡の糸島から主人公・米田結〔演:橋本環奈〕が神戸へと旅立ってしまいました。

…と思えば、大河ドラマ『光る君へ』で予想外の展開。主人公・まひろ(紫式部)〔演:吉高由里子〕が九州に上陸。いくつか“伏線”はありましたが、この使い方をするとは!と、最新の放送回を視て驚いています。

――②この際、“日記系ブログ”にスタイルを変えてみる。

「テレビの感想」と比べて、私の日常をそのまま記事にしてみても、都市圏での公私にわたる愚痴が、延々と続くだけの代物(しろもの)になるのは必定です。

藤原道長の「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月(満月)の 欠けたることも 無しと思えば」の歌とまるで逆。欠けた月を観ているように、私の日々は続きます。

…とはいえ、大河ドラマでの藤原道長〔演:柄本佑〕が満月を見上げて、この歌を詠む場面は、かなり寂しげに感じられました。

ところで、「佐賀県」か「大河ドラマ」周辺をテーマで書くのが、私のブログの暗黙のルールで関わりの薄い、私の日常の記事はなるべく避けています。

時折、数少ない帰省の話で旅日記を書いたりもしますが、問題なのは時間も体力も足らず、佐賀県周辺での現地取材ができていないことです。

――③どうにか、“歴史系の記事”を綴りたい。

当ブログの記事で最もエネルギーを使うのが、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をイメージした“本編”です。

はじまりは幕末の黎明期から。時期は解釈にもよりますが、ペリー来航の数十年前から、日本近代化のトップランナーだった佐賀藩。

…ですが、幕末も動乱期になると、中央の政局からはやや距離をとりながら、海外を意識した技術の研究と産業の開発に明け暮れます。

明治初期の日本にとって、この間に佐賀藩が頑張ったことが役立つのですが、力不足の私が“物語”として書こうとしてみると「この辺りは展開が地味…」「登場人物が多くなり過ぎる…」などの問題点が出てきました。

当初、私は欲張って、幕末・明治期の佐賀藩士たちの活躍を全部盛り込もうとしたため、かえって書き進めづらくなっています。

――「幕末・明治期の佐賀」が大河ドラマで描かれるイメージをもって、

もともと③を綴るつもりで始めたこのブログ。いつしか①や②の割合が増え、私自身が“佐賀人”であることを思い返すような記事が増えました。

もうすぐ開設5周年になりますので、こんな「反省会」も進めたいと思います。

急に寒くなり、せわしい年の瀬まで意外と日数もありません。この晩秋に立ち止まり、最近の傾向から当ブログの今後の路線を3つに分けて考えてみます。

――①とりあえず、“テレビの感想”でも良いから書く。

「佐賀県(九州北部)」もしくは「大河ドラマ」に着目すれば、テレビ番組にもいろいろと情報源はあります。

たとえば、2週続いた『鶴瓶の家族に乾杯』の嬉野編も、ゲストの泉里香さんが訪ねた、お茶農家のご家族の想いが伝わる展開で素晴らしかったですし、

鶴瓶さんは嬉野温泉ならでは、かなり足湯を楽しまれていた印象があります。

酒蔵や吉田焼も登場し、「佐賀県に嬉野あり!」が感じられる番組でした。

ところで、連続テレビ小説『おむすび』は隣県・福岡の糸島から主人公・米田結〔演:橋本環奈〕が神戸へと旅立ってしまいました。

…と思えば、大河ドラマ『光る君へ』で予想外の展開。主人公・まひろ(紫式部)〔演:吉高由里子〕が九州に上陸。いくつか“伏線”はありましたが、この使い方をするとは!と、最新の放送回を視て驚いています。

――②この際、“日記系ブログ”にスタイルを変えてみる。

「テレビの感想」と比べて、私の日常をそのまま記事にしてみても、都市圏での公私にわたる愚痴が、延々と続くだけの代物(しろもの)になるのは必定です。

藤原道長の「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月(満月)の 欠けたることも 無しと思えば」の歌とまるで逆。欠けた月を観ているように、私の日々は続きます。

…とはいえ、大河ドラマでの藤原道長〔演:柄本佑〕が満月を見上げて、この歌を詠む場面は、かなり寂しげに感じられました。

ところで、「佐賀県」か「大河ドラマ」周辺をテーマで書くのが、私のブログの暗黙のルールで関わりの薄い、私の日常の記事はなるべく避けています。

時折、数少ない帰省の話で旅日記を書いたりもしますが、問題なのは時間も体力も足らず、佐賀県周辺での現地取材ができていないことです。

――③どうにか、“歴史系の記事”を綴りたい。

当ブログの記事で最もエネルギーを使うのが、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をイメージした“本編”です。

はじまりは幕末の黎明期から。時期は解釈にもよりますが、ペリー来航の数十年前から、日本近代化のトップランナーだった佐賀藩。

…ですが、幕末も動乱期になると、中央の政局からはやや距離をとりながら、海外を意識した技術の研究と産業の開発に明け暮れます。

明治初期の日本にとって、この間に佐賀藩が頑張ったことが役立つのですが、力不足の私が“物語”として書こうとしてみると「この辺りは展開が地味…」「登場人物が多くなり過ぎる…」などの問題点が出てきました。

当初、私は欲張って、幕末・明治期の佐賀藩士たちの活躍を全部盛り込もうとしたため、かえって書き進めづらくなっています。

――「幕末・明治期の佐賀」が大河ドラマで描かれるイメージをもって、

もともと③を綴るつもりで始めたこのブログ。いつしか①や②の割合が増え、私自身が“佐賀人”であることを思い返すような記事が増えました。

もうすぐ開設5周年になりますので、こんな「反省会」も進めたいと思います。

2024年11月09日

「まさかの“佐賀出身説”を採用!?」

最近、何かと忙しく、情報を掴むのが遅れました。今年(2024年)の大河ドラマ『光る君へ』に関連した番組で、ついに佐賀が登場する時が来たようです。

その番組は、なぜか『鶴瓶の家族に乾杯』(NHK総合 月曜夜7:57~8:42)。初回放送は、11月11日(月)とあります。

――平安時代、紫式部と同時期に活躍した、女流歌人・和泉式部。

年始の記事でもご紹介しましたが、実は“佐賀出身説”が存在します。

〔参照:「“光る君へ”、直前に」〕

和泉式部といえば、「恋多き女性」としても知られますが、『光る君へ』でも華やかな色気をまとっています。

劇中では、あかね〔演:泉里香〕という名。宮中に務めに出る時に「和泉式部」という呼称を嫌がる場面もありました。

たしか、恋のお相手だった、親王さまを偲ぶことが出来るような「宮式部」とか呼んでほしい!と駄々をこねるのですね。

――その愛しい人(親王)を亡くした、あかね(和泉式部)は、

恋に生きる女性らしく、一時は生きがいまで無くした印象に。主人公・まひろ(紫式部)〔演:吉高由里子〕からは、その想いを書き綴ることを勧められます。

こうして元気を取り戻したあかね(和泉式部)。藤原道長〔演:柄本佑〕の嫡男・頼通〔演:渡邊 圭祐〕を自然と誘惑している…など元気な姿に戻りました。

――ここからは偏見に満ちた、私の感想ですが

『光る君へ』の和泉式部(あかね)。あまり佐賀の女性っぽくないキャラクターだな…と感じていました。

佐賀県の女性には美人が多いとは思うのですが、恋に突き進む…という印象が薄くて。なお、私は都会に出てしまっているので、情報源は乏しい話です。

むしろ、皇后・定子〔演:高畑充希〕への想いを貫き、ある意味で、“化け猫”も真っ青なレベルで忠節を尽くす、ききょう(清少納言)〔演:ファーストサマーウイカ〕のキャラクター設定の方が、佐賀人っぽいかな?と感じているぐらいでした。

――ところが、ここに来て、まさかの「佐賀出身説?」

放送予定を見ると、『鶴瓶の家族に乾杯』では、あかね(和泉式部)を演じた、泉里香さんが、佐賀県内の和泉式部伝説が残る地を訪れるそう。

これは『光る君へ』の和泉式部には、“佐賀県出身”の設定があったのか!?と思わせる期待度です。

ほぼ嬉野の観光レポートになってしまう気もしますが、それでも嬉しいお知らせには違いありません。週明けの月曜日、ちょっと楽しみにしています。

その番組は、なぜか『鶴瓶の家族に乾杯』(NHK総合 月曜夜7:57~8:42)。初回放送は、11月11日(月)とあります。

――平安時代、紫式部と同時期に活躍した、女流歌人・和泉式部。

年始の記事でもご紹介しましたが、実は“佐賀出身説”が存在します。

〔参照:

和泉式部といえば、「恋多き女性」としても知られますが、『光る君へ』でも華やかな色気をまとっています。

劇中では、あかね〔演:泉里香〕という名。宮中に務めに出る時に「和泉式部」という呼称を嫌がる場面もありました。

たしか、恋のお相手だった、親王さまを偲ぶことが出来るような「宮式部」とか呼んでほしい!と駄々をこねるのですね。

――その愛しい人(親王)を亡くした、あかね(和泉式部)は、

恋に生きる女性らしく、一時は生きがいまで無くした印象に。主人公・まひろ(紫式部)〔演:吉高由里子〕からは、その想いを書き綴ることを勧められます。

こうして元気を取り戻したあかね(和泉式部)。藤原道長〔演:柄本佑〕の嫡男・頼通〔演:渡邊 圭祐〕を自然と誘惑している…など元気な姿に戻りました。

――ここからは偏見に満ちた、私の感想ですが

『光る君へ』の和泉式部(あかね)。あまり佐賀の女性っぽくないキャラクターだな…と感じていました。

佐賀県の女性には美人が多いとは思うのですが、恋に突き進む…という印象が薄くて。なお、私は都会に出てしまっているので、情報源は乏しい話です。

むしろ、皇后・定子〔演:高畑充希〕への想いを貫き、ある意味で、“化け猫”も真っ青なレベルで忠節を尽くす、ききょう(清少納言)〔演:ファーストサマーウイカ〕のキャラクター設定の方が、佐賀人っぽいかな?と感じているぐらいでした。

――ところが、ここに来て、まさかの「佐賀出身説?」

放送予定を見ると、『鶴瓶の家族に乾杯』では、あかね(和泉式部)を演じた、泉里香さんが、佐賀県内の和泉式部伝説が残る地を訪れるそう。

これは『光る君へ』の和泉式部には、“佐賀県出身”の設定があったのか!?と思わせる期待度です。

ほぼ嬉野の観光レポートになってしまう気もしますが、それでも嬉しいお知らせには違いありません。週明けの月曜日、ちょっと楽しみにしています。

2024年10月27日

「“佐賀”の上の雲…」

本日は選挙の特番で放送されないようですが、毎週日曜23時~にNHK総合で再放送されているドラマ『坂の上の雲』。

明治期の日本を、大作家・司馬遼太郎先生の原作で描いた、十数年ばかり前に放送された作品のようです。

「また、テレビ番組の感想か?」と思われた方もいるかもしれませんが、今回について、同番組は“着想元”です。私が“昔の記憶”から思い付いた故郷・佐賀への想いを綴ります。

――『坂の上の雲』には印象の強い、冒頭のナレーションがある。

意味合いとしては、このように語っていたと思う。

「この小さき国は、開化の時期を迎えていた。その時代を生きた、明治人の気性は、坂の上の雲を見つめて、一途に登っていく」ようなものだ、と。

――ここから、なぜか思い起こされた記憶がある。

まだ私が、文句なしに若い時分だったから、相当な昔のことだ。細かい経緯は忘れたが、私は佐賀県に帰省していた。

曾祖母の見舞いでもあったか、何やら親族が集結していて、私の良く知らない遠戚もあった。その場の真ん中には、赤ちゃん(女の子)がいた。

――当時すでに、大都市圏で生活していた私は、

親戚の集まりとは縁遠く、赤ちゃんを見る機会もほとんどなかったものだから、珍しいものを見る感覚だった。

赤ちゃんだからマイペースなもので、はいはいをして前に進んでいる。ただただ、丸っこい印象でまっすぐ進む。親族が皆、温かい目線で見守っている。

しかし、赤ちゃんは周囲に愛想を振りまくでもなく、ちょっと立ち止まったかと思えば、また、はいはいを繰り返す。

――とても小さき、彼女の目は何を見つめていたか。

いまとなっては知る由もない。ただ、ずんずんと進んでいく姿だけが私の記憶には刻まれていく。

赤ちゃんの這う様子はきわめて一途であり、自分の信じられるところを目指して前進するふうですらあった。

あわせて覚えている景色は、近眼でいつも眉間にしわを寄せていた祖母が、その赤ちゃんの様子を見て、実にやさしい目つきを見せたことである。

――少し頑張れば、雲が掴めそうな。

ひときわ高くそびえる急峻な山もなく、平たい土地の続くイメージの佐賀県。

空とて雲とて、手が届きそうにすら見えてくる。高層ビルも少なければ、バルーンも飛ぶ、おそらく余所の人よりも青天を眺める機会も多いのではないか。

――その赤ちゃんの「まっすぐな前進」を思い返すにつき、

私には「佐賀人の気性」そのものを示しているように感じられる。地道に進んで、ひとたび立ち止まっても、また一途に進む…そして、愛想を振りまくのは、きっと上手くは無い。

佐賀の人々の暮らしは今日も進んでいるが、それに比して「佐賀人の物語」は異常に少なく感じられる。ここには、私も力を尽くしたいところだ。

たぶん、雲が掴めることは無いかもしれないが、この手は伸ばし続けたい。

明治期の日本を、大作家・司馬遼太郎先生の原作で描いた、十数年ばかり前に放送された作品のようです。

「また、テレビ番組の感想か?」と思われた方もいるかもしれませんが、今回について、同番組は“着想元”です。私が“昔の記憶”から思い付いた故郷・佐賀への想いを綴ります。

――『坂の上の雲』には印象の強い、冒頭のナレーションがある。

意味合いとしては、このように語っていたと思う。

「この小さき国は、開化の時期を迎えていた。その時代を生きた、明治人の気性は、坂の上の雲を見つめて、一途に登っていく」ようなものだ、と。

――ここから、なぜか思い起こされた記憶がある。

まだ私が、文句なしに若い時分だったから、相当な昔のことだ。細かい経緯は忘れたが、私は佐賀県に帰省していた。

曾祖母の見舞いでもあったか、何やら親族が集結していて、私の良く知らない遠戚もあった。その場の真ん中には、赤ちゃん(女の子)がいた。

――当時すでに、大都市圏で生活していた私は、

親戚の集まりとは縁遠く、赤ちゃんを見る機会もほとんどなかったものだから、珍しいものを見る感覚だった。

赤ちゃんだからマイペースなもので、はいはいをして前に進んでいる。ただただ、丸っこい印象でまっすぐ進む。親族が皆、温かい目線で見守っている。

しかし、赤ちゃんは周囲に愛想を振りまくでもなく、ちょっと立ち止まったかと思えば、また、はいはいを繰り返す。

――とても小さき、彼女の目は何を見つめていたか。

いまとなっては知る由もない。ただ、ずんずんと進んでいく姿だけが私の記憶には刻まれていく。

赤ちゃんの這う様子はきわめて一途であり、自分の信じられるところを目指して前進するふうですらあった。

あわせて覚えている景色は、近眼でいつも眉間にしわを寄せていた祖母が、その赤ちゃんの様子を見て、実にやさしい目つきを見せたことである。

――少し頑張れば、雲が掴めそうな。

ひときわ高くそびえる急峻な山もなく、平たい土地の続くイメージの佐賀県。

空とて雲とて、手が届きそうにすら見えてくる。高層ビルも少なければ、バルーンも飛ぶ、おそらく余所の人よりも青天を眺める機会も多いのではないか。

――その赤ちゃんの「まっすぐな前進」を思い返すにつき、

私には「佐賀人の気性」そのものを示しているように感じられる。地道に進んで、ひとたび立ち止まっても、また一途に進む…そして、愛想を振りまくのは、きっと上手くは無い。

佐賀の人々の暮らしは今日も進んでいるが、それに比して「佐賀人の物語」は異常に少なく感じられる。ここには、私も力を尽くしたいところだ。

たぶん、雲が掴めることは無いかもしれないが、この手は伸ばし続けたい。

タグ :佐賀

2024年10月23日

「“地域おこし”の行方」

福岡の最西端、佐賀との県境の糸島市。佐賀県の“ご近所”が舞台なので、朝ドラ『おむすび』を応援してみようという企画の3回目。

「君の一番好きな~♪」ではじまる主題歌を聴くのが習慣化しています。今週はドラマにも動きがありますが、私個人の注目しているポイントを書きます。

――①「空気が重たい、地域おこしの会議」

序盤1~3週目は、ヒロイン・米田結〔演:橋本環奈〕が、周囲に流される主体性の無い子という見え方でした。

これは、父・聖人〔演:北村有起哉〕の「面倒な役回りを受け持ってしまう」性格に似た…みたいな描写です。

何かと担がれやすい父・聖人は、糸島の地域イベントの運営会議に引っ張り込まれ、所在なさそうにしています。

その会議の空気は重たくて、農業も漁業も、畜産業も苦労していて、若者は地元から離れていく…「どうにか地域を盛り上げねば」と悲壮感が見えて、何だかリアルでした。

――②「カリスマの姉に、振り回される妹」

主人公・結の消極的な性格は、今週(4週目)に、ついに登場した姉・歩〔演:仲里依紗〕との対比にも見えました。

そうなってしまった理由も、幼少期の回想を通じて、少しずつ明らかになってきます。歳は離れているものの、仲の良かった姉妹に何が起きたのか。

姉・歩が「伝説のギャル」になった経緯はまだ描写されていませんが、神戸での震災が暗い影を落としているようです。

1~3週目にヒロインが地味な印象のままで、目標のない受け身な性格だったことにも、説得力が出てきました。

平成初期の神戸編では、商店街にアーケードを設置する計画でもめ事が起きており、幼いながらに苦悩する結の姿も描かれます。

――③「どう展開する、地域おこしの行方」

平成中期の糸島編では、地域おこしイベントに向かって話が展開し、いよいよ主人公・結が自分の意思で動き出しそうな気配。

なお、現在(令和)にいたって、実際に福岡県の糸島市は、人口も増加傾向で「地域おこし」としては、成功の事例だという話を聞きます。

ヒロインと、その仲間になったギャルたちが何らかの力となり、地域の魅力を創ることにも関わるのか…?

少々はみ出した感じの人が「地域再生の切り札」になる事例は結構ありそうで、ちょっと期待している展開です。

――おそらく、主人公・結の成長とともにドラマも…

主な舞台は関門海峡を渡ってしまい、きっと九州を離れていくことになるのでしょう。でも、ちゃんと話が九州北部に還ってくる、そんな物語であってほしい。

ふだんは、大河ドラマを中心に視聴をしている私ですが、今期はいつもより“朝ドラ”にも注目していきたいです。

「君の一番好きな~♪」ではじまる主題歌を聴くのが習慣化しています。今週はドラマにも動きがありますが、私個人の注目しているポイントを書きます。

――①「空気が重たい、地域おこしの会議」

序盤1~3週目は、ヒロイン・米田結〔演:橋本環奈〕が、周囲に流される主体性の無い子という見え方でした。

これは、父・聖人〔演:北村有起哉〕の「面倒な役回りを受け持ってしまう」性格に似た…みたいな描写です。

何かと担がれやすい父・聖人は、糸島の地域イベントの運営会議に引っ張り込まれ、所在なさそうにしています。

その会議の空気は重たくて、農業も漁業も、畜産業も苦労していて、若者は地元から離れていく…「どうにか地域を盛り上げねば」と悲壮感が見えて、何だかリアルでした。

――②「カリスマの姉に、振り回される妹」

主人公・結の消極的な性格は、今週(4週目)に、ついに登場した姉・歩〔演:仲里依紗〕との対比にも見えました。

そうなってしまった理由も、幼少期の回想を通じて、少しずつ明らかになってきます。歳は離れているものの、仲の良かった姉妹に何が起きたのか。

姉・歩が「伝説のギャル」になった経緯はまだ描写されていませんが、神戸での震災が暗い影を落としているようです。

1~3週目にヒロインが地味な印象のままで、目標のない受け身な性格だったことにも、説得力が出てきました。

平成初期の神戸編では、商店街にアーケードを設置する計画でもめ事が起きており、幼いながらに苦悩する結の姿も描かれます。

――③「どう展開する、地域おこしの行方」

平成中期の糸島編では、地域おこしイベントに向かって話が展開し、いよいよ主人公・結が自分の意思で動き出しそうな気配。

なお、現在(令和)にいたって、実際に福岡県の糸島市は、人口も増加傾向で「地域おこし」としては、成功の事例だという話を聞きます。

ヒロインと、その仲間になったギャルたちが何らかの力となり、地域の魅力を創ることにも関わるのか…?

少々はみ出した感じの人が「地域再生の切り札」になる事例は結構ありそうで、ちょっと期待している展開です。

――おそらく、主人公・結の成長とともにドラマも…

主な舞台は関門海峡を渡ってしまい、きっと九州を離れていくことになるのでしょう。でも、ちゃんと話が九州北部に還ってくる、そんな物語であってほしい。

ふだんは、大河ドラマを中心に視聴をしている私ですが、今期はいつもより“朝ドラ”にも注目していきたいです。

2024年10月19日

「地元の幼なじみ…の物語」

今回も、朝の連続テレビ小説『おむすび』について。

佐賀県の“ご近所”とも言える舞台設定。ドラマに出る鉄道の行先に「西唐津」と表示されていたりとか…「おおっ!」と思うポイントも多いです。

疲れた頭でも気楽に視られる作品として、視聴が平日の習慣になっています。

――現在、ドラマの舞台は、福岡県糸島市。

主人公(ヒロイン)・米田結〔演:橋本環奈〕は、かつて「神戸に住んでいた」ことが、繰り返し示されています。

ところが、作中の雰囲気は完全に“福岡の子”。さまざまな表情で、自転車に乗っては畑の続くあぜ道を行く…イメージが強いです。

たしか最初の放送回で、野球部に入る同級生の男子から「おむすび」と呼ばれ、「高校でも、また同じクラスか」とか軽口をたたかれています。

「米を結ぶ」という名前だから「おむすび」。ドラマのタイトルの意味が説明される、けっこう重要な場面でした。

――この「野球部の男子」が、今回のテーマ。

糸島で漁師をする家の子で、名は古賀陽太。「地元の幼なじみ」を演じるのは、菅生新樹(すごう あらき)さん。少し色黒で、ガッチリ型、丸顔に丸ぼうず。

何かとヒロインの結が気になってしょうがない、ちょっと愛が走りすぎな印象があるものの「いい奴」のオーラが全開な感じの男子です。

その陽太くんも野球部で頑張っているようですが、栃木から来た強豪校のエリート球児・四ツ木〔演:佐野勇斗〕に、野球の実力は遠く及ばない様子。

あまりに“地元の子”として、しっくり来ている古賀陽太くんなので、「九州出身の俳優さんが演じているのか?」と気になりました。

――というわけで、俳優の「菅生新樹」さんを検索してみました。

調べた結果に「あれっ?」と思いました。「なぜ菅田将暉が表示される?」と。

菅田将暉(すだ まさき)さんと言えば、2022年大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で源義経を演じるなど、すでにキャリアのある俳優。

――私には、その『鎌倉殿の13人』のセリフが思い浮かびました。

「顔、顔…、顔そっくり!」

挙兵した源頼朝〔演:大泉洋〕のもとに、菅田将暉さんが演じる弟・源義経が駆けつけた時、兄弟であることを示そうと発した言葉です。

実は、古賀陽太を演じる菅生新樹さん。その菅田将暉さんの実弟だそうで、兄弟だから似ているようです。(なお関西地方の出身、と記載がありました)

――これは、もしかしてですが…

主人公を見守る幼なじみ役は、だいたい「良い人」の役回りで終わってしまうことが多く、ヒロインの“お相手”になれない傾向があると思います。

本作の陽太くんにも、エリート高校球児「福西のヨン様」こと四ツ木くん。書道部のイケメン・風見先輩〔演:松本怜生〕など、強力なライバルが存在。

そして、舞台が神戸の街に展開すれば、さらなる強敵も出現することでしょう。

地元の「いい奴」系の幼なじみが、ヒロインと結ばれることがあれば、朝ドラ的には快挙だと考えるので、陽太くんには頑張ってほしい。

あの義経を演じた菅田将暉の弟なら…、そんなシナリオもあるんではないの、と期待させてくれます。

佐賀県の“ご近所”とも言える舞台設定。ドラマに出る鉄道の行先に「西唐津」と表示されていたりとか…「おおっ!」と思うポイントも多いです。

疲れた頭でも気楽に視られる作品として、視聴が平日の習慣になっています。

――現在、ドラマの舞台は、福岡県糸島市。

主人公(ヒロイン)・米田結〔演:橋本環奈〕は、かつて「神戸に住んでいた」ことが、繰り返し示されています。

ところが、作中の雰囲気は完全に“福岡の子”。さまざまな表情で、自転車に乗っては畑の続くあぜ道を行く…イメージが強いです。

たしか最初の放送回で、野球部に入る同級生の男子から「おむすび」と呼ばれ、「高校でも、また同じクラスか」とか軽口をたたかれています。

「米を結ぶ」という名前だから「おむすび」。ドラマのタイトルの意味が説明される、けっこう重要な場面でした。

――この「野球部の男子」が、今回のテーマ。

糸島で漁師をする家の子で、名は古賀陽太。「地元の幼なじみ」を演じるのは、菅生新樹(すごう あらき)さん。少し色黒で、ガッチリ型、丸顔に丸ぼうず。

何かとヒロインの結が気になってしょうがない、ちょっと愛が走りすぎな印象があるものの「いい奴」のオーラが全開な感じの男子です。

その陽太くんも野球部で頑張っているようですが、栃木から来た強豪校のエリート球児・四ツ木〔演:佐野勇斗〕に、野球の実力は遠く及ばない様子。

あまりに“地元の子”として、しっくり来ている古賀陽太くんなので、「九州出身の俳優さんが演じているのか?」と気になりました。

――というわけで、俳優の「菅生新樹」さんを検索してみました。

調べた結果に「あれっ?」と思いました。「なぜ菅田将暉が表示される?」と。

菅田将暉(すだ まさき)さんと言えば、2022年大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で源義経を演じるなど、すでにキャリアのある俳優。

――私には、その『鎌倉殿の13人』のセリフが思い浮かびました。

「顔、顔…、顔そっくり!」

挙兵した源頼朝〔演:大泉洋〕のもとに、菅田将暉さんが演じる弟・源義経が駆けつけた時、兄弟であることを示そうと発した言葉です。

実は、古賀陽太を演じる菅生新樹さん。その菅田将暉さんの実弟だそうで、兄弟だから似ているようです。(なお関西地方の出身、と記載がありました)

――これは、もしかしてですが…

主人公を見守る幼なじみ役は、だいたい「良い人」の役回りで終わってしまうことが多く、ヒロインの“お相手”になれない傾向があると思います。

本作の陽太くんにも、エリート高校球児「福西のヨン様」こと四ツ木くん。書道部のイケメン・風見先輩〔演:松本怜生〕など、強力なライバルが存在。

そして、舞台が神戸の街に展開すれば、さらなる強敵も出現することでしょう。

地元の「いい奴」系の幼なじみが、ヒロインと結ばれることがあれば、朝ドラ的には快挙だと考えるので、陽太くんには頑張ってほしい。

あの義経を演じた菅田将暉の弟なら…、そんなシナリオもあるんではないの、と期待させてくれます。

2024年10月15日

「ひとまず福岡まで、話を戻さんね。」

ここ数回、佐賀県の話題から遠ざかっていたので、福岡県あたりまで話を戻します。今回のテーマは大河ドラマではなく、朝の連続テレビ小説『おむすび』。

年度後半“朝ドラ”の舞台は、福岡県糸島市から。隣県・福岡から始まるドラマ、個人的に気になるポイントを。

――①“芸能人”オーラが、見事に消えている!

主人公・米田結(よねだ ゆい)を演じるのは、福岡県出身の橋本環奈さん。

個人的に、女優としての出演作は今まであまり見ておらず、紅白歌合戦の司会もパーフェクトな「芸能人としての才能に溢れた人」というイメージでした。

ただ今回の朝ドラでは顔立ちは整っているけど、何だか気苦労が多く…やや疲れた表情の女子高生に見えています。

今までの出演作に詳しい方から「橋本環奈の“ムダ遣い”」との声もあるそうですが、「すごい!普通の“福岡の子”に見える…」というのが、私の評価です。

――②時代遅れの“ギャル”に謎の共感がある?

設定年代は平成の中頃のようです。「コギャル」「アムラー」など様々に派生して話題となった、空前の「ギャルブーム」は既に過ぎ去ったあたりでしょうか。

主人公・米田結にはそれぞれの事情で、わずかな仲間の数で活動する、博多のギャル4名が絡(から)んできます。

「時代遅れはわかっているけど、どうしても自分の“居場所”を守りたい」と。

『博多ギャル連合(ハギャレン)』という妙な名称のグループですが、その思いは真っ直ぐ…なのかもしれません。

このドラマでの描写だと、「人口が減ってきた町に、活気を取り戻したい住民」に近い気持ちを読み取ってしまい、謎の共感があります。

――③舞台が“近所”なので、親しみをおぼえる…

福岡県の糸島。ちょっと頑張って、ひと山を越えたら佐賀県(佐賀市北部)。海沿いに進んでも佐賀県(唐津市)。

「惜しい、あと少しで佐賀が舞台なのに…」という個人的感想はさておき。ここまで“近所”が朝ドラの舞台になる機会は、それほど無いと思われます。

主人公の家族・米田さんの畑の向こう側。私にとって、お手軽には帰れない故郷・佐賀の風景が見えてくるかのようです。

飛び交っているのも、耳になじむ九州の言葉。「古賀陽太くん、いい奴だな…」などと思いながら視ています。

――番外編。意外と、オープニング曲が好み。

今回の朝ドラの主題歌を担当するのは、平成という時代を駆け抜け、抜群の存在感を示してきたロックバンド、B'z(ビーズ)。

楽曲名は『イルミネーション』。B'zファンの評価はわかりませんが、弾むように歩くぐらいのリズム、いまの私には心地よいです。

なぜ親しみをおぼえるかが、ピンと来ない方に。記憶をたどれば、昨年にオープンしたSAGAアリーナ。

B'zの35周年ツアーの初日が、アリーナの最初の音楽イベント公演だったと思い起こしていただけると幸いです。「ようやく佐賀にも、大物アーティストに見合う会場ができた…」という感慨がありました。

朝ドラは専門外(視たり視なかったり…?)で、しかも偏った目線ではありますが、隣県・福岡から始まった物語なので、見守っていきたいと思います。

年度後半“朝ドラ”の舞台は、福岡県糸島市から。隣県・福岡から始まるドラマ、個人的に気になるポイントを。

――①“芸能人”オーラが、見事に消えている!

主人公・米田結(よねだ ゆい)を演じるのは、福岡県出身の橋本環奈さん。

個人的に、女優としての出演作は今まであまり見ておらず、紅白歌合戦の司会もパーフェクトな「芸能人としての才能に溢れた人」というイメージでした。

ただ今回の朝ドラでは顔立ちは整っているけど、何だか気苦労が多く…やや疲れた表情の女子高生に見えています。

今までの出演作に詳しい方から「橋本環奈の“ムダ遣い”」との声もあるそうですが、「すごい!普通の“福岡の子”に見える…」というのが、私の評価です。

――②時代遅れの“ギャル”に謎の共感がある?

設定年代は平成の中頃のようです。「コギャル」「アムラー」など様々に派生して話題となった、空前の「ギャルブーム」は既に過ぎ去ったあたりでしょうか。

主人公・米田結にはそれぞれの事情で、わずかな仲間の数で活動する、博多のギャル4名が絡(から)んできます。

「時代遅れはわかっているけど、どうしても自分の“居場所”を守りたい」と。

『博多ギャル連合(ハギャレン)』という妙な名称のグループですが、その思いは真っ直ぐ…なのかもしれません。

このドラマでの描写だと、「人口が減ってきた町に、活気を取り戻したい住民」に近い気持ちを読み取ってしまい、謎の共感があります。

――③舞台が“近所”なので、親しみをおぼえる…

福岡県の糸島。ちょっと頑張って、ひと山を越えたら佐賀県(佐賀市北部)。海沿いに進んでも佐賀県(唐津市)。

「惜しい、あと少しで佐賀が舞台なのに…」という個人的感想はさておき。ここまで“近所”が朝ドラの舞台になる機会は、それほど無いと思われます。

主人公の家族・米田さんの畑の向こう側。私にとって、お手軽には帰れない故郷・佐賀の風景が見えてくるかのようです。

飛び交っているのも、耳になじむ九州の言葉。「古賀陽太くん、いい奴だな…」などと思いながら視ています。

――番外編。意外と、オープニング曲が好み。

今回の朝ドラの主題歌を担当するのは、平成という時代を駆け抜け、抜群の存在感を示してきたロックバンド、B'z(ビーズ)。

楽曲名は『イルミネーション』。B'zファンの評価はわかりませんが、弾むように歩くぐらいのリズム、いまの私には心地よいです。

なぜ親しみをおぼえるかが、ピンと来ない方に。記憶をたどれば、昨年にオープンしたSAGAアリーナ。

B'zの35周年ツアーの初日が、アリーナの最初の音楽イベント公演だったと思い起こしていただけると幸いです。「ようやく佐賀にも、大物アーティストに見合う会場ができた…」という感慨がありました。

朝ドラは専門外(視たり視なかったり…?)で、しかも偏った目線ではありますが、隣県・福岡から始まった物語なので、見守っていきたいと思います。

2024年09月23日

「滑込の剣」(17)“佐賀発”の想い

こんばんは。長い夏の間に続けてきました、5月の話を綴るシリーズも最終回。

およそ2年ぶりの“帰藩”は、「佐賀の七賢人」の一人・江藤新平の特別展を観るために思い立ったものでした。私が、この旅の終わりに、感じたことは…

――「ほうじ茶ソフトクリーム」を食べる。

まだ初夏だというのに、暑い日だった。自分で言うのも何だが、展示を鑑賞するときの私も、とても熱気に満ちていた。

できることならば、クールな佐賀出身者としての私で、旅を締めくくりたい…というわけで、物理的に温度を下げるべく、ソフトクリームを選択したのだ。

――肝心のソフトクリームの写真を撮りそこねたのは、

ひとえに私の甘さである。画像無しでは、それだけ“映え”(ばえ)が弱くなる。

佐賀県は魅力があっても伝わりづらいところが問題なのだ。大都市圏に派遣されている佐賀藩士(?)ですら、このように隙だらけでは心もとない。

これでは佐賀の殿様も「なんとも頼りないのう…」と渋い表情をなさるだろう。

――そんな、旅の終わりの“空想”にひたりながら、

ヒンヤリと甘いソフトクリーム。バニラの香りと滑らかな舌ざわりを感じ取っていた。もともとお茶を商う店の品物だ。ほうじ茶の風味がよく効いている。

――そうだ、ここは新スポットだ。何より、この場所をアピールせねば。

佐賀駅の『サガハツ』という新施設。コンパクトではあるが、スタイリッシュな印象を受ける。横文字を控えて語れば、小振りではあるが、洗練されている。

ふだん大都会にいる私が言うのも変だが、ごちゃごちゃ混雑していない分、そのシンプルさが、かえって“都会的”に見えてしまう。

――「さて、佐賀から発つ(たつ)とするか。」

いまの私は、ただ一つの故郷・佐賀を見つめ直している。昔は、その活躍すら知らなかった「幕末の佐賀藩」も今や、こうして私を呼び戻している。

そして、行きがかりはどうあれ、出身地に“愛”が持てるか否かで、人生において出せる力も違ってくる…と私は考える。

あるいはその愛が、これから進む道を変えていくのかもしれない。この1か月ほど後にも、私は再び佐賀へと向かうことになる。

(シリーズ「滑込の剣」〔完〕)

およそ2年ぶりの“帰藩”は、「佐賀の七賢人」の一人・江藤新平の特別展を観るために思い立ったものでした。私が、この旅の終わりに、感じたことは…

――「ほうじ茶ソフトクリーム」を食べる。

まだ初夏だというのに、暑い日だった。自分で言うのも何だが、展示を鑑賞するときの私も、とても熱気に満ちていた。

できることならば、クールな佐賀出身者としての私で、旅を締めくくりたい…というわけで、物理的に温度を下げるべく、ソフトクリームを選択したのだ。

――肝心のソフトクリームの写真を撮りそこねたのは、

ひとえに私の甘さである。画像無しでは、それだけ“映え”(ばえ)が弱くなる。

佐賀県は魅力があっても伝わりづらいところが問題なのだ。大都市圏に派遣されている佐賀藩士(?)ですら、このように隙だらけでは心もとない。

これでは佐賀の殿様も「なんとも頼りないのう…」と渋い表情をなさるだろう。

――そんな、旅の終わりの“空想”にひたりながら、

ヒンヤリと甘いソフトクリーム。バニラの香りと滑らかな舌ざわりを感じ取っていた。もともとお茶を商う店の品物だ。ほうじ茶の風味がよく効いている。

――そうだ、ここは新スポットだ。何より、この場所をアピールせねば。

佐賀駅の『サガハツ』という新施設。コンパクトではあるが、スタイリッシュな印象を受ける。横文字を控えて語れば、小振りではあるが、洗練されている。

ふだん大都会にいる私が言うのも変だが、ごちゃごちゃ混雑していない分、そのシンプルさが、かえって“都会的”に見えてしまう。

――「さて、佐賀から発つ(たつ)とするか。」

いまの私は、ただ一つの故郷・佐賀を見つめ直している。昔は、その活躍すら知らなかった「幕末の佐賀藩」も今や、こうして私を呼び戻している。

そして、行きがかりはどうあれ、出身地に“愛”が持てるか否かで、人生において出せる力も違ってくる…と私は考える。

あるいはその愛が、これから進む道を変えていくのかもしれない。この1か月ほど後にも、私は再び佐賀へと向かうことになる。

(シリーズ「滑込の剣」〔完〕)

タグ :佐賀

2024年09月15日

「滑込の剣」(16)“銀天”を衝け

こんばんは。5月上旬まで佐賀城の歴史館で開催された、江藤新平の特別展を見て、私は様々な角度からの感想を得ました。

さて、この日の滞在時間は短く、すでに帰り道です。展示の観覧に集中力を使い過ぎたので、佐賀の市街地を少しばかり散策していました。

――歩みを進めると、白山通りに至った。

本日の目的は達したので、先ほど佐賀城・鯱の門近くにいらっしゃる大殿様(鍋島直正公)の銅像に、退出のご挨拶をした。

もともとは明るい気性の殿様だから「うむ、また来るがよい。励めよ」と、私のごとき者でもわざわざ参じれば、お声がけはいただけそうに思う。

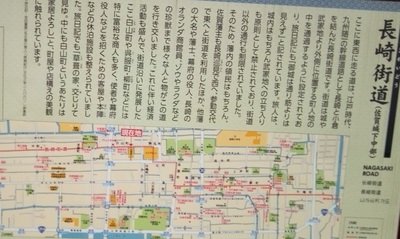

中央大通りに沿って、郵便局やバルーンミュージアムを横目に北上すれば、江戸時代に多くの人々が行き交った旧・長崎街道に行き当たる。

――5月時点だったが、すでに陽射しは強かった。

品の良い「丸ぼうろ」を揃えるというイメージがある、「北島」さんの店舗を右手に見ながら、ほどよく日除けができるアーケード(銀天)の下に入る。

かつて重要な街道として栄えた、今の白山通りでやってみたかった事がある。

「私は、ここに自分の足で立っている。この“銀天”に両手を伸ばしている!」

こういう心持ちで、グンと背伸びをしてみた。大丈夫だ。最近、腰の調子はあやしい時があるが、まだ全然、肩は上がる。

――急な展開に、困惑された方も多いと思うので、少し説明をする。

2021年大河ドラマ『青天を衝け』に、この行動の元になったセリフがあった。同作品の主人公は、2024年7月からの新1万円札の肖像となった渋沢栄一。主演はイケメン俳優として名高い、吉沢亮さんだった。

とても印象的な場面で、岩山に登り立った主人公・栄一が、青天に拳を突き上げて、志を新たにするのである。

――私の場合は、整然としたアーケード街(銀天)で、

両腕を上に伸ばしただけだが、どんなに小さな事だとしても、以前にブログで宣言した事を成し遂げるのは、やはり気分が清々しくなるものだ。

〔参照:「“銀天”ば衝け…?」〕

だが「相変わらず、おかしな奴だな」と、さっきご挨拶してきた、お殿様の苦笑が聞こえるような気もした。

――なお、大河ドラマ『青天を衝け』は、

“佐賀の人”としての大隈重信(演:大倉孝二)にかかわる、セリフが素晴らしい作品だと評価している。

「あの佐賀人は不死身じゃ」と恐れられたり、「おいは、な~んも知らん」と開き直ったり、理想の上司になってみたり…。日本近代化の原動力(エンジン)として頑張る大隈重信が魅力的に描かれた。

大隈が主人公・渋沢を新政府に引き込んだ関係もあってか、同じ明治初期に国の仕組みを整えていた司法卿・江藤新平の登場は少なめだが、機会があれば大隈の登場回だけでもチェックをいただくと新しい発見があるかもしれない。

さて、この日の滞在時間は短く、すでに帰り道です。展示の観覧に集中力を使い過ぎたので、佐賀の市街地を少しばかり散策していました。

――歩みを進めると、白山通りに至った。

本日の目的は達したので、先ほど佐賀城・鯱の門近くにいらっしゃる大殿様(鍋島直正公)の銅像に、退出のご挨拶をした。

もともとは明るい気性の殿様だから「うむ、また来るがよい。励めよ」と、私のごとき者でもわざわざ参じれば、お声がけはいただけそうに思う。

中央大通りに沿って、郵便局やバルーンミュージアムを横目に北上すれば、江戸時代に多くの人々が行き交った旧・長崎街道に行き当たる。

――5月時点だったが、すでに陽射しは強かった。

品の良い「丸ぼうろ」を揃えるというイメージがある、「北島」さんの店舗を右手に見ながら、ほどよく日除けができるアーケード(銀天)の下に入る。

かつて重要な街道として栄えた、今の白山通りでやってみたかった事がある。

「私は、ここに自分の足で立っている。この“銀天”に両手を伸ばしている!」

こういう心持ちで、グンと背伸びをしてみた。大丈夫だ。最近、腰の調子はあやしい時があるが、まだ全然、肩は上がる。

――急な展開に、困惑された方も多いと思うので、少し説明をする。

2021年大河ドラマ『青天を衝け』に、この行動の元になったセリフがあった。同作品の主人公は、2024年7月からの新1万円札の肖像となった渋沢栄一。主演はイケメン俳優として名高い、吉沢亮さんだった。

とても印象的な場面で、岩山に登り立った主人公・栄一が、青天に拳を突き上げて、志を新たにするのである。

――私の場合は、整然としたアーケード街(銀天)で、

両腕を上に伸ばしただけだが、どんなに小さな事だとしても、以前にブログで宣言した事を成し遂げるのは、やはり気分が清々しくなるものだ。

〔参照:

だが「相変わらず、おかしな奴だな」と、さっきご挨拶してきた、お殿様の苦笑が聞こえるような気もした。

――なお、大河ドラマ『青天を衝け』は、

“佐賀の人”としての大隈重信(演:大倉孝二)にかかわる、セリフが素晴らしい作品だと評価している。

「あの佐賀人は不死身じゃ」と恐れられたり、「おいは、な~んも知らん」と開き直ったり、理想の上司になってみたり…。日本近代化の原動力(エンジン)として頑張る大隈重信が魅力的に描かれた。

大隈が主人公・渋沢を新政府に引き込んだ関係もあってか、同じ明治初期に国の仕組みを整えていた司法卿・江藤新平の登場は少なめだが、機会があれば大隈の登場回だけでもチェックをいただくと新しい発見があるかもしれない。

2024年09月09日

「滑込の剣」(15)“大河”の向こう側へ

こんばんは。しばしのお付き合いをいただいている、「滑込の剣」も終盤となりました。佐賀城の歴史館で、江藤新平の生きた道のりを示した特別展。

何度でも来られたら良かったのですが、私の住まいは遠方です。全集中力を駆使して、展示の文章を速読する私に、様々なイメージが浮かんできます。

――「おおお~っ、もっと時間がほしい!」

パネルからパネルへ、得られる限りの情報を感得しようと読み込んでいく。次々と興味を惹かれる内容が続く。

「佐賀の賢人たちの母親は、やっぱり賢い人だった」という展示は、目新しい情報で、よくまとまっていた。

そもそも、日本史上でも屈指の天才実務家・江藤新平に最初に学問(漢学)を教えたのは、母・浅子だったようだ。

徹底した教育まで含めた「佐賀版・幕末男子の育て方」。しかも、当時の女性で、そこまで漢学の素養が高いのは、おそらく珍しいと思われる。

なお、大隈重信の母は抜群の行動力、大木喬任の母も理財(財テク)の才覚を持ち、夫を失った後にも女手一つで、我が子を“賢人”とした。

副島種臣の母も、賢婦人として知られたそうだ。資料で知っている事もあったが、あらためて展示で「佐賀は、女子も賢人揃いだったのか!」と実感する。

――「佐賀の大河ドラマ、この描き方でも行けるぞ!」

個性豊かで、優れた母親たちの“大きな愛”を受けて育った、佐賀男子たちが新時代の礎を築いていくのだ。

ところで、勉強熱心な佐賀藩では、下級武士でも学問を深めることができた。江藤新平も入学は遅かったようだが、藩校・弘道館で学んでいる。

私も“本編”と称して、物語のイメージを試みるから、藩校での学生時代も書いてはいるが、江藤新平の描き方に多少の揺らぎが生じたものだ。

――“劇作”については、とくに知識は無い。

当初は、ブログで「物語」を書くつもりはなかった。おそらくは「作品」として成立しない事がわかっていたからだ。だが、私なりに試みたい気持ちが勝った。

いざ書いてみると、キャラクターをブレずに描くのが難しい事が実感できた。

時間の経過で登場人物も成長する…と言えなくもないが、江藤の場合、青年期以降の配役イメージまで変化している。

最初は、江藤の人生が「舞台化すると、きっと映える」印象だったので、ミュージカル界のプリンス・山崎育三郎さん。

次に、ある明治時代を題材としたドラマ。洋行帰り(西洋かぶれ)で、頭脳明晰な“名探偵”の役を演じた、福士蒼汰さん。

――ここで、少し時間を遡る。佐賀県庁にあったモニュメントの写真。

あらためて見直すとイメージより、江藤は小柄な印象だった。佐賀県出身の私には、江藤新平が大きい存在に思えるから、どうしても見上げてしまう。

人物の偉大さと身長の高さには直接関係は無いはず。決定的なのは、展示物の1つ・実際に江藤が着用した羽織の大きさ。これは間違いなく原寸だろう。

「配役は、神木隆之介さん…あたりの方が良いかも。」

溢れるばかりの才気をもち、遠慮も忖度(そんたく)も無し。ひたすら高く理想を求めて、バリバリと近代国家の仕組みを造っていく。意外と似合うかなと思う。

――なお、配役に関する思考は、まったく“個人の感想”である。

会場には、江藤新平が熱心に科学関連のスケッチを残していた展示もあった。その繊細な筆致には、江藤の集中力が感じられたのだ。

そういえば、神木さんは幼少期から“大河俳優”だったし、以前の“朝ドラ”では「すごく精密に植物を描く役だった」というのは、後で思い出した。

何度でも来られたら良かったのですが、私の住まいは遠方です。全集中力を駆使して、展示の文章を速読する私に、様々なイメージが浮かんできます。

――「おおお~っ、もっと時間がほしい!」

パネルからパネルへ、得られる限りの情報を感得しようと読み込んでいく。次々と興味を惹かれる内容が続く。

「佐賀の賢人たちの母親は、やっぱり賢い人だった」という展示は、目新しい情報で、よくまとまっていた。

そもそも、日本史上でも屈指の天才実務家・江藤新平に最初に学問(漢学)を教えたのは、母・浅子だったようだ。

徹底した教育まで含めた「佐賀版・幕末男子の育て方」。しかも、当時の女性で、そこまで漢学の素養が高いのは、おそらく珍しいと思われる。

なお、大隈重信の母は抜群の行動力、大木喬任の母も理財(財テク)の才覚を持ち、夫を失った後にも女手一つで、我が子を“賢人”とした。

副島種臣の母も、賢婦人として知られたそうだ。資料で知っている事もあったが、あらためて展示で「佐賀は、女子も賢人揃いだったのか!」と実感する。

――「佐賀の大河ドラマ、この描き方でも行けるぞ!」

個性豊かで、優れた母親たちの“大きな愛”を受けて育った、佐賀男子たちが新時代の礎を築いていくのだ。

ところで、勉強熱心な佐賀藩では、下級武士でも学問を深めることができた。江藤新平も入学は遅かったようだが、藩校・弘道館で学んでいる。

私も“本編”と称して、物語のイメージを試みるから、藩校での学生時代も書いてはいるが、江藤新平の描き方に多少の揺らぎが生じたものだ。

――“劇作”については、とくに知識は無い。

当初は、ブログで「物語」を書くつもりはなかった。おそらくは「作品」として成立しない事がわかっていたからだ。だが、私なりに試みたい気持ちが勝った。

いざ書いてみると、キャラクターをブレずに描くのが難しい事が実感できた。

時間の経過で登場人物も成長する…と言えなくもないが、江藤の場合、青年期以降の配役イメージまで変化している。

最初は、江藤の人生が「舞台化すると、きっと映える」印象だったので、ミュージカル界のプリンス・山崎育三郎さん。

次に、ある明治時代を題材としたドラマ。洋行帰り(西洋かぶれ)で、頭脳明晰な“名探偵”の役を演じた、福士蒼汰さん。

――ここで、少し時間を遡る。佐賀県庁にあったモニュメントの写真。

あらためて見直すとイメージより、江藤は小柄な印象だった。佐賀県出身の私には、江藤新平が大きい存在に思えるから、どうしても見上げてしまう。

人物の偉大さと身長の高さには直接関係は無いはず。決定的なのは、展示物の1つ・実際に江藤が着用した羽織の大きさ。これは間違いなく原寸だろう。

「配役は、神木隆之介さん…あたりの方が良いかも。」

溢れるばかりの才気をもち、遠慮も忖度(そんたく)も無し。ひたすら高く理想を求めて、バリバリと近代国家の仕組みを造っていく。意外と似合うかなと思う。

――なお、配役に関する思考は、まったく“個人の感想”である。

会場には、江藤新平が熱心に科学関連のスケッチを残していた展示もあった。その繊細な筆致には、江藤の集中力が感じられたのだ。

そういえば、神木さんは幼少期から“大河俳優”だったし、以前の“朝ドラ”では「すごく精密に植物を描く役だった」というのは、後で思い出した。

2024年09月04日

「滑込の剣」(14)そして、“イメージ”は組み変わる

こんばんは。直近で佐賀城に行ったのは、今年の5月。そこで得た気付きは、私をどこに向かわせるのか…。

4~5年前と比べれば、私も周囲の状況も様変わりしました。今回の特別展で、また新しい感覚を得て、頭に浮かぶ物語のイメージも更新されていきます。

――「佐賀の七賢人」の1人・江藤新平。

代表的な語り方は、裁判所など現代に続く制度を作った“近代司法の父”。

時は150年少し前の明治維新の動乱期。1868年(慶応4年)5月頃。当時は「江戸」と呼ばれていた、今の東京。

江藤は町奉行所で行われた江戸時代の“裁判”も、しっかりと調べて、西洋の仕組みを取り入れたようだ。

――新時代を進めるため、江戸城に乗り込んだ江藤。

他の官軍の面々が見向きもしない、租税や刑事法の書類を集めたという。

幕府の役人にも、次々と質問をしていく。幕臣もそれまで国を運営してきた側だから、すごく賢い人も多かったはずで、わかる人にはわかっただろう。

「西軍(新政府軍)に、こんな才物がいたのか!?」と。

江藤は“空気を読まず”に幕臣へ聞きたいことを聞く。時に、強めの佐賀ことばが混ざりながら。

――幕府の役人にも、国を動かしてきた誇りがある。

後を託すなら、賢い奴がいいに決まっている。徳川政権が「どうやって国を動かしてきたか、いかに太平の世を守ってきたか」を教えてやる。

「この江藤という男には、自分たちの仕事を、伝えておく値打ちがある…」

そんな事に気付いた幕府の役人には、きっと江藤はこんな事を言った。

「新しき世は、民のための国になるけん。そのまま働かぬか。」と。

幕臣ならではの意地もある。「薩摩や長州には下(くだ)れるものか!」と。

「物を尋ねる。貴公は、どこから来られたか!?」

「肥前国。佐賀だが、いかがした。」

――幕府の役人は、思った。「佐賀か…」と。

佐賀藩が幕府に味方してくれれば良かったのだが、恨みに思うところまではない。こうして、1人の有能な幕臣が新時代へと力を貸すことになった…

江藤新平は、優秀な幕府の人材を見つけると、新政府に引き込んだという話も聞く。“本編”を書き続ければ、第30話以降で描くつもりがある筋書きだ。

今回、佐賀城の特別展では、実際に江藤が身に着けた品々の展示もあって、演じてほしい俳優さんのイメージも変わってきた。

4~5年前と比べれば、私も周囲の状況も様変わりしました。今回の特別展で、また新しい感覚を得て、頭に浮かぶ物語のイメージも更新されていきます。

――「佐賀の七賢人」の1人・江藤新平。

代表的な語り方は、裁判所など現代に続く制度を作った“近代司法の父”。

時は150年少し前の明治維新の動乱期。1868年(慶応4年)5月頃。当時は「江戸」と呼ばれていた、今の東京。

江藤は町奉行所で行われた江戸時代の“裁判”も、しっかりと調べて、西洋の仕組みを取り入れたようだ。

――新時代を進めるため、江戸城に乗り込んだ江藤。

他の官軍の面々が見向きもしない、租税や刑事法の書類を集めたという。

幕府の役人にも、次々と質問をしていく。幕臣もそれまで国を運営してきた側だから、すごく賢い人も多かったはずで、わかる人にはわかっただろう。

「西軍(新政府軍)に、こんな才物がいたのか!?」と。

江藤は“空気を読まず”に幕臣へ聞きたいことを聞く。時に、強めの佐賀ことばが混ざりながら。

――幕府の役人にも、国を動かしてきた誇りがある。

後を託すなら、賢い奴がいいに決まっている。徳川政権が「どうやって国を動かしてきたか、いかに太平の世を守ってきたか」を教えてやる。

「この江藤という男には、自分たちの仕事を、伝えておく値打ちがある…」

そんな事に気付いた幕府の役人には、きっと江藤はこんな事を言った。

「新しき世は、民のための国になるけん。そのまま働かぬか。」と。

幕臣ならではの意地もある。「薩摩や長州には下(くだ)れるものか!」と。

「物を尋ねる。貴公は、どこから来られたか!?」

「肥前国。佐賀だが、いかがした。」

――幕府の役人は、思った。「佐賀か…」と。

佐賀藩が幕府に味方してくれれば良かったのだが、恨みに思うところまではない。こうして、1人の有能な幕臣が新時代へと力を貸すことになった…

江藤新平は、優秀な幕府の人材を見つけると、新政府に引き込んだという話も聞く。“本編”を書き続ければ、第30話以降で描くつもりがある筋書きだ。

今回、佐賀城の特別展では、実際に江藤が身に着けた品々の展示もあって、演じてほしい俳優さんのイメージも変わってきた。

2024年08月31日

「滑込の剣」(13)“聖地”もまた、修行の場

こんばんは。佐賀県に生まれたものの、大都市圏で相当な長い歳月を生きてきました。それでも、私は佐賀の人なのか、あるいは…

その“別天地”の人になりきれば、ある意味で幸せなのかもしれませんが、心のどこかで、“浮き草”のような根っこがハッキリしない感覚があります。

半ば、余所(よそ)者として生きる私は「佐賀城」という地元の象徴的な場所で、“練り上げられた力”と出会います。

――「こんにちは。ご案内しましょうか。」

歴史館のボランティアスタッフの方は、年配の男性が多いようだ。

「では、ご説明をお願いできますか。」

この佐賀城本丸歴史館が建って以来、何度か…いや何度も来ているのだが、案内を請うのは初めてかもしれない。

私が幕末・明治期を中心として、佐賀の歴史に関心を持ち始めてから、意外とその履歴は浅い。

――その歴史の魅力に気付いてから、まだ5年ぐらいだ。

最初の半年ほどで、猛然と知識を吸収した。そして、ブログで思い付くままに書き始めて数年が経った。

だが、書き進めるほどに難易度は高くなり、「調べては継ぎ足し、書いてはまた調べ…」と、ここに来て、蓄積の無さが目立ってきている。

「このあたりで、知識の豊富な方と話をしてみよう。」という気も起きたのだ。

――そのような、試みの結果。

案内に立ってくださった方だが、少し話を聞いただけでも、膨大な蓄積をお持ちであることが見えた。

それも、遠方から佐賀を見る私には、得がたいところ。「地元で生きた歳月」と「歴史の知識」がともにあるのだ。

だが、私から返す言葉に案内の方が、時折「ほーぅ」というような反応をされるので、地元へと私が“持ち帰った”内容にも何らかの刺激はあるようだ。

私は歴史館に幾度か立ち寄り、通常の展示を知っているが、見る人によって、どのような角度から見るかによっても、佐賀の歴史は違って見えるはず。

私を案内くださった方、また、他のスタッフの人は、「佐賀の歴史を知らない来館者」が初めて訪れたときには、何から語るのだろうか。とても興味がある。

これは、今までに無かった類(たぐい)の気付きだった。ご案内の方に御礼を申し述べた後、「時には日常から離れて、ここに修行に来ねば…」と感じていた。

その“別天地”の人になりきれば、ある意味で幸せなのかもしれませんが、心のどこかで、“浮き草”のような根っこがハッキリしない感覚があります。

半ば、余所(よそ)者として生きる私は「佐賀城」という地元の象徴的な場所で、“練り上げられた力”と出会います。

――「こんにちは。ご案内しましょうか。」

歴史館のボランティアスタッフの方は、年配の男性が多いようだ。

「では、ご説明をお願いできますか。」

この佐賀城本丸歴史館が建って以来、何度か…いや何度も来ているのだが、案内を請うのは初めてかもしれない。

私が幕末・明治期を中心として、佐賀の歴史に関心を持ち始めてから、意外とその履歴は浅い。

――その歴史の魅力に気付いてから、まだ5年ぐらいだ。

最初の半年ほどで、猛然と知識を吸収した。そして、ブログで思い付くままに書き始めて数年が経った。

だが、書き進めるほどに難易度は高くなり、「調べては継ぎ足し、書いてはまた調べ…」と、ここに来て、蓄積の無さが目立ってきている。

「このあたりで、知識の豊富な方と話をしてみよう。」という気も起きたのだ。

――そのような、試みの結果。

案内に立ってくださった方だが、少し話を聞いただけでも、膨大な蓄積をお持ちであることが見えた。

それも、遠方から佐賀を見る私には、得がたいところ。「地元で生きた歳月」と「歴史の知識」がともにあるのだ。

だが、私から返す言葉に案内の方が、時折「ほーぅ」というような反応をされるので、地元へと私が“持ち帰った”内容にも何らかの刺激はあるようだ。

私は歴史館に幾度か立ち寄り、通常の展示を知っているが、見る人によって、どのような角度から見るかによっても、佐賀の歴史は違って見えるはず。

私を案内くださった方、また、他のスタッフの人は、「佐賀の歴史を知らない来館者」が初めて訪れたときには、何から語るのだろうか。とても興味がある。

これは、今までに無かった類(たぐい)の気付きだった。ご案内の方に御礼を申し述べた後、「時には日常から離れて、ここに修行に来ねば…」と感じていた。

2024年08月26日

「滑込の剣」(12)扉の先に、待っていたもの

前回は“帰藩”時、恒例の「殿様へのご挨拶」でしたが、今年5月に佐賀まで、私が“滑り込んだ”理由は、この先の本丸歴史館にありました。

幕末の佐賀藩が、明治の新時代に送り出した“稀才”・江藤新平を特集する企画展。そこで、私を待ち受けていたものは…

――「いざ、本丸へ。」

20年ほども前になるか、かろうじて、現存する「鯱の門」をくぐれば、佐賀城の本丸には「何(なん)もなか」空間がひろがっていた。

ところどころ草むらがある、平たい場所でも、周囲に石垣は残るので、天守台に登って写真を撮ってみたりもしたが、今ひとつ盛り上がりには欠けたものだ。

――でも、今は本丸御殿がある。

佐賀県に生まれたものの、長らく県民ではない歳月を経た、私があえて言う。「ここには、“私たち”のお城がある」と。やはり、建物の存在感は大きい。

だが、現在からおよそ150年前、この場所で「新政府の出兵に伴う武力衝突」が起きている。いわゆる「佐賀の役」だ。日本を幕末から近代へと導いた、かつての佐賀藩の本拠地は、立派な門だけを残して、その姿を消したのだ。

――近年では「佐賀戦争」という呼称も有力となっている。

今まで“佐賀の乱”と語られてきたが、当時は“反乱”というより、発端は「騒動」や「事件」と捉えられたらしい。時系列からは「応戦」したという解釈もできる。

まず、不名誉な“反乱”扱いは解消せねばならないが、無念な経過をたどった出来事に違いはなく、それを乗り越える答えは、自分で掴み取るほかはない。

「ここから私は、真の佐賀への扉を開く。」

そのぐらい勢い込んで、本丸御殿へと入った私。

「こんにちは。」

不意に声をかけられた。いや、入館者に挨拶をするのは、普通の対応だ。私の意気込みが強すぎて、横に人がいるのにも気付かなかった。

そこで向かい合ったのは、歴史館の人(ボランティアスタッフの方)だった。

幕末の佐賀藩が、明治の新時代に送り出した“稀才”・江藤新平を特集する企画展。そこで、私を待ち受けていたものは…

――「いざ、本丸へ。」

20年ほども前になるか、かろうじて、現存する「鯱の門」をくぐれば、佐賀城の本丸には「何(なん)もなか」空間がひろがっていた。

ところどころ草むらがある、平たい場所でも、周囲に石垣は残るので、天守台に登って写真を撮ってみたりもしたが、今ひとつ盛り上がりには欠けたものだ。

――でも、今は本丸御殿がある。

佐賀県に生まれたものの、長らく県民ではない歳月を経た、私があえて言う。「ここには、“私たち”のお城がある」と。やはり、建物の存在感は大きい。

だが、現在からおよそ150年前、この場所で「新政府の出兵に伴う武力衝突」が起きている。いわゆる「佐賀の役」だ。日本を幕末から近代へと導いた、かつての佐賀藩の本拠地は、立派な門だけを残して、その姿を消したのだ。

――近年では「佐賀戦争」という呼称も有力となっている。

今まで“佐賀の乱”と語られてきたが、当時は“反乱”というより、発端は「騒動」や「事件」と捉えられたらしい。時系列からは「応戦」したという解釈もできる。

まず、不名誉な“反乱”扱いは解消せねばならないが、無念な経過をたどった出来事に違いはなく、それを乗り越える答えは、自分で掴み取るほかはない。

「ここから私は、真の佐賀への扉を開く。」

そのぐらい勢い込んで、本丸御殿へと入った私。

「こんにちは。」

不意に声をかけられた。いや、入館者に挨拶をするのは、普通の対応だ。私の意気込みが強すぎて、横に人がいるのにも気付かなかった。

そこで向かい合ったのは、歴史館の人(ボランティアスタッフの方)だった。

2024年08月18日

「滑込の剣」(11)いつでも、ここにおる

相変わらず、暑いですね。5月の旅を綴っていますが、その記憶を書き起こしているのは、8月のお盆も過ぎた時期です。

この時点でも陽射しはわりと強かったのですが、その光があたる先には…

――随分と時間を使ったが、ようやく佐賀県庁を出る。

県庁も、かつての佐賀城の敷地内に建っているのだが、本丸御殿を再現した歴史館までは少し距離がある。

木陰は夏とは違って、まだ涼しくあるので、影づたいに真っ直ぐに進んでいく。

同じく城内に位置する“サガテレビ”を目印として、道を曲がると、まもなく本丸の建物が見えてくる。

――「久しいのう。よく、来たな。」

当ブログの特徴で、“佐賀の賢人”の銅像を見かけると対話が始まる…のが、通例である。

五月の昼、高くなった陽の光を受けた、その横顔。資料の写真では、よくお見かけしている、第10代の佐賀藩主・鍋島直正公。

「はっ、ご尊顔(そんがん)を拝(はい)し奉(たてまつ)り…」

さすがに移動続きで、私も疲れてきている。

「…なんだ、お主、“へろへろ”ではないか。」

そうだ、佐賀の殿様が仰せのとおり、私はくたびれている。しかし、そんな私だからこそ、聞こえる声もある。

「はっ、“ぼろぼろ”の感じにて参じまして、恐れ入ります。」

「相変わらずよのう。」

――佐賀の殿様の御前(ごぜん)である。

きっと、この場所に立ち寄る、現代の“佐賀藩士”も結構いて、何かを成し遂げた、高い地位についた、財産や幸福を得た…という勝利の報告も多いだろう。

それは、佐賀出身者にとっては“名誉の帰藩”で、いわば「凱旋のご挨拶」をする場所であるのかもしれない。その一方で、私は報告すべき成果を上げてはいない。ただ、大都市圏で、冴えているとは言い難い日々を送り、心の中で「佐賀を叫ぶ」だけの存在だ。

――「そう、悔いるのは早い。お主は、まだ生きているのだからな。」

幕末期の名君として知られる、鍋島直正公が世を去ってから、すでに150年以上の時が流れている。

「せっかく佐賀へと戻る時を得たのだ。存分に学んでいくがよい。」

「はっ、そのために駆け込んで参りましたので、それは抜かりなく。」

私も佐賀の街に来ればご挨拶に立ち寄る。亡くなった方が現世に帰ってくるというお盆でなくとも、幕末の名君には会える…という感覚を持っている。

――鍋島直正公は幕末の動乱期に、佐賀の藩政を立て直した。

そして、海外の列強の動きに神経を遣って近代化を進めながら、佐賀藩内で暮らす領民の生活にも心を砕いたという。

もともとは陽気な性格だったと伝わる、鍋島直正公だが、その悩み多き生き方は、胃腸をはじめとして、消化器系の疾患に表れたようだ。

「…殿、今度は胃薬でもお供えしましょうか?」

「うむ、ありがたいが、もはや銅像の身ゆえ、気遣いは無用じゃ。」

この街には、いつでも殿様の姿があって、私とっては、その存在が母港の燈台のように光って見えている。

この時点でも陽射しはわりと強かったのですが、その光があたる先には…

――随分と時間を使ったが、ようやく佐賀県庁を出る。

県庁も、かつての佐賀城の敷地内に建っているのだが、本丸御殿を再現した歴史館までは少し距離がある。

木陰は夏とは違って、まだ涼しくあるので、影づたいに真っ直ぐに進んでいく。

同じく城内に位置する“サガテレビ”を目印として、道を曲がると、まもなく本丸の建物が見えてくる。

――「久しいのう。よく、来たな。」

当ブログの特徴で、“佐賀の賢人”の銅像を見かけると対話が始まる…のが、通例である。

五月の昼、高くなった陽の光を受けた、その横顔。資料の写真では、よくお見かけしている、第10代の佐賀藩主・鍋島直正公。

「はっ、ご尊顔(そんがん)を拝(はい)し奉(たてまつ)り…」

さすがに移動続きで、私も疲れてきている。

「…なんだ、お主、“へろへろ”ではないか。」

そうだ、佐賀の殿様が仰せのとおり、私はくたびれている。しかし、そんな私だからこそ、聞こえる声もある。

「はっ、“ぼろぼろ”の感じにて参じまして、恐れ入ります。」

「相変わらずよのう。」

――佐賀の殿様の御前(ごぜん)である。

きっと、この場所に立ち寄る、現代の“佐賀藩士”も結構いて、何かを成し遂げた、高い地位についた、財産や幸福を得た…という勝利の報告も多いだろう。

それは、佐賀出身者にとっては“名誉の帰藩”で、いわば「凱旋のご挨拶」をする場所であるのかもしれない。その一方で、私は報告すべき成果を上げてはいない。ただ、大都市圏で、冴えているとは言い難い日々を送り、心の中で「佐賀を叫ぶ」だけの存在だ。

――「そう、悔いるのは早い。お主は、まだ生きているのだからな。」

幕末期の名君として知られる、鍋島直正公が世を去ってから、すでに150年以上の時が流れている。

「せっかく佐賀へと戻る時を得たのだ。存分に学んでいくがよい。」

「はっ、そのために駆け込んで参りましたので、それは抜かりなく。」

私も佐賀の街に来ればご挨拶に立ち寄る。亡くなった方が現世に帰ってくるというお盆でなくとも、幕末の名君には会える…という感覚を持っている。

――鍋島直正公は幕末の動乱期に、佐賀の藩政を立て直した。

そして、海外の列強の動きに神経を遣って近代化を進めながら、佐賀藩内で暮らす領民の生活にも心を砕いたという。

もともとは陽気な性格だったと伝わる、鍋島直正公だが、その悩み多き生き方は、胃腸をはじめとして、消化器系の疾患に表れたようだ。

「…殿、今度は胃薬でもお供えしましょうか?」

「うむ、ありがたいが、もはや銅像の身ゆえ、気遣いは無用じゃ。」

この街には、いつでも殿様の姿があって、私とっては、その存在が母港の燈台のように光って見えている。

2024年08月10日

「滑込の剣」(10)どこまでも熱く、SAGA

こんばんは。延々と暑い夏が続いている感じがありますが、今年(2024年)は、パリオリンピックも熱いですね。

連日、様々なスポーツが次々と登場して、寝不足の方もいるかもしれません。

さて、5月上旬の旅から出た記憶をたどりますが、この時も私はスポーツと出会いました。

――県庁の地下へ。

先ほどまで、1階ロビーで、佐賀の誇る賢人たちの銅像と“語らって”みたり、有田焼の壮大さに感心してみたり…となかなかに忙しい。

久しぶりに帰った、佐賀県を満喫しているようではあるが、さすがに一息つきたくなってきた。

ここで、クールダウンを兼ねて、地上にあるロビーから階段を降りてみることにした。

――佐賀には、地下にある施設が少ない。

私が直接に知る限りでは、佐賀県でデパートと言えば…という、佐賀玉屋さんの“玉ちか”ぐらいしか思いつかない。

日々、むやみやたらと地下に潜っていく、大都会暮らしの私ではあるが、佐賀で地下に入るときは特別感があるのだ。

――その地下で待っていたものは…

眼前に飛び込んできたのは、巨大な競技施設。厳密には、その模型だった。

「おおっ!これは、SAGAアリーナではないか…」

実際に、この巨大施設を見たことは無い。ただ、B'zやユーミンなどの大物アーティストの記念ライブ・コンサートや、羽生結弦さんのアイスショーなど…

…そう、都会でもめったに見られないものが、いまや佐賀には来る。

――そして、この一帯の競技施設(サンライズパーク)としては、

もちろん各地からアスリートが来る。今年(2024年)、「国民体育大会」から「国民スポーツ大会」へ。

この令和6年の秋に名称も新たに開催される、その第1回目が佐賀ということだそうだ。これも「はじまりの佐賀」、こう語っても良い感じだ。

※写真の右上には「鳥栖市」の表示がありました。全部写るように撮りたかった…

その名のとおり国内の大会だが、様々な競技が、県内の各地で開催される。

「佐賀が舞台になる!」これだけで、少しワクワクとする私も居るのだ。

夏の暑さは充分だが、心は熱くありたいから、前のめりになって聞いてみる。

「この秋。貴方の町に来る、競技は何ですか!?」と。

連日、様々なスポーツが次々と登場して、寝不足の方もいるかもしれません。

さて、5月上旬の旅から出た記憶をたどりますが、この時も私はスポーツと出会いました。

――県庁の地下へ。

先ほどまで、1階ロビーで、佐賀の誇る賢人たちの銅像と“語らって”みたり、有田焼の壮大さに感心してみたり…となかなかに忙しい。

久しぶりに帰った、佐賀県を満喫しているようではあるが、さすがに一息つきたくなってきた。

ここで、クールダウンを兼ねて、地上にあるロビーから階段を降りてみることにした。

――佐賀には、地下にある施設が少ない。

私が直接に知る限りでは、佐賀県でデパートと言えば…という、佐賀玉屋さんの“玉ちか”ぐらいしか思いつかない。

日々、むやみやたらと地下に潜っていく、大都会暮らしの私ではあるが、佐賀で地下に入るときは特別感があるのだ。

――その地下で待っていたものは…

眼前に飛び込んできたのは、巨大な競技施設。厳密には、その模型だった。

「おおっ!これは、SAGAアリーナではないか…」

実際に、この巨大施設を見たことは無い。ただ、B'zやユーミンなどの大物アーティストの記念ライブ・コンサートや、羽生結弦さんのアイスショーなど…

…そう、都会でもめったに見られないものが、いまや佐賀には来る。

――そして、この一帯の競技施設(サンライズパーク)としては、

もちろん各地からアスリートが来る。今年(2024年)、「国民体育大会」から「国民スポーツ大会」へ。

この令和6年の秋に名称も新たに開催される、その第1回目が佐賀ということだそうだ。これも「はじまりの佐賀」、こう語っても良い感じだ。

※写真の右上には「鳥栖市」の表示がありました。全部写るように撮りたかった…

その名のとおり国内の大会だが、様々な競技が、県内の各地で開催される。

「佐賀が舞台になる!」これだけで、少しワクワクとする私も居るのだ。

夏の暑さは充分だが、心は熱くありたいから、前のめりになって聞いてみる。

「この秋。貴方の町に来る、競技は何ですか!?」と。

タグ :佐賀

2024年08月04日

「滑込の剣」(9)クールなジャパンも見つけたり

暑中お見舞い申し上げます。全国的に酷暑が続きますが、今年は特に佐賀の気温が高めですね。皆様も、ご自愛くださいませ。

今回も5月上旬の“帰藩”の話を綴りますが、少し視点が変わり、県庁の中で見つけた、明治期の「クールジャパン(※)」を語ります。

※優れた日本文化を「かっこいい」ものとして、海外に普及させる取り組み。

――県庁ロビーで、例によって“銅像との対話”をしていた私。

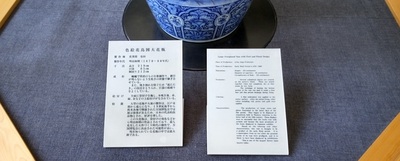

ふと目を向けると、さらに強く、佐賀県庁が推すと思われる展示物が見えた。

明治初期、銅像として偉業が伝えられる“佐賀の七賢人”たちが生きた時代。

佐賀の産業面にも“エース”とも言うべき存在があった。それが有田地区で製作された、陶磁器だと考えている。

――私は陶磁器に関して、ほとんど無知である。

また、アートとして語れるだけの審美眼もない。

「おいには、そがん器用さのなかもんね~」と、先に宣言しておく。

ところで、江戸期に主に幕府に対して、必勝の献上(贈答)品を造るべく佐賀藩が秘密の製作拠点としたのが伊万里。

明治期に、日本で蓄積された陶磁器の事業で、海外展開を進めたのが有田。イメージだけで語ることが許されるなら、私のいまの理解はこんなものだ。

――これは、“クールジャパン”の先駆けではないか。

…とはいえ、全然知識の無い私は、こういう時は説明書きに目を凝らすのだ。

「色絵花鳥図大花瓶…」読み方がたどたどしくなりそうだが、すごく異様を放っている大きな花瓶である。

明治期に有田で製作されたものらしい。その高さは、私の背丈をゆうに超えるので、当然見上げる形になるが、219㎝もあるという。

19世紀後半に、欧米各地で盛んに開催された万国博覧会では、日本を代表する展示物だったとある。

「日本の洗練された美を示し、世界に影響を与えた」と語ることもできるだろう。

そして「博覧会と言えば、佐野常民…」。もちろん「クールジャパン」という言葉のない明治時代から、佐野は日本美術の保護・活用に努めていた。

私の思考回路だと、だいたい、こういう結論になってしまうのだ。

今回も5月上旬の“帰藩”の話を綴りますが、少し視点が変わり、県庁の中で見つけた、明治期の「クールジャパン(※)」を語ります。

※優れた日本文化を「かっこいい」ものとして、海外に普及させる取り組み。

――県庁ロビーで、例によって“銅像との対話”をしていた私。

ふと目を向けると、さらに強く、佐賀県庁が推すと思われる展示物が見えた。

明治初期、銅像として偉業が伝えられる“佐賀の七賢人”たちが生きた時代。

佐賀の産業面にも“エース”とも言うべき存在があった。それが有田地区で製作された、陶磁器だと考えている。

――私は陶磁器に関して、ほとんど無知である。

また、アートとして語れるだけの審美眼もない。

「おいには、そがん器用さのなかもんね~」と、先に宣言しておく。

ところで、江戸期に主に幕府に対して、必勝の献上(贈答)品を造るべく佐賀藩が秘密の製作拠点としたのが伊万里。

明治期に、日本で蓄積された陶磁器の事業で、海外展開を進めたのが有田。イメージだけで語ることが許されるなら、私のいまの理解はこんなものだ。

――これは、“クールジャパン”の先駆けではないか。

…とはいえ、全然知識の無い私は、こういう時は説明書きに目を凝らすのだ。

「色絵花鳥図大花瓶…」読み方がたどたどしくなりそうだが、すごく異様を放っている大きな花瓶である。

明治期に有田で製作されたものらしい。その高さは、私の背丈をゆうに超えるので、当然見上げる形になるが、219㎝もあるという。

19世紀後半に、欧米各地で盛んに開催された万国博覧会では、日本を代表する展示物だったとある。

「日本の洗練された美を示し、世界に影響を与えた」と語ることもできるだろう。

そして「博覧会と言えば、佐野常民…」。もちろん「クールジャパン」という言葉のない明治時代から、佐野は日本美術の保護・活用に努めていた。

私の思考回路だと、だいたい、こういう結論になってしまうのだ。

2024年07月30日

「滑込の剣」(8)私にも、言いたいことがある

こんばんは。前回、佐賀の七賢人・江藤新平の“銅像との対話”を経て、私は「結局、学び続けるほかに道は無い」と感じ取りました。

多くの佐賀県出身者と同じように、大都市圏に住む身の上で、故郷の知名度の低さに色々と考えさせられることも、度々あります。

私には「自分の生まれた場所に、誇りを持つことができるか?」は、かなり大事な問いではないかと思えるのです。

――江藤新平は、日本を近代国家へと進める枠組みを整えた人物。

明治初頭に、国家としての仕組みを整えるため、江藤は立法・行政・司法とあらゆる分野に関わった。

新政府の中枢にいて、様々な問題を解決したが、裏方で進めていた仕事が多く、その活躍はあまり語られない。

偉大な“大先輩”たちの銅像を振り返り、私は声にならざる声を張る…

「玄関の正面にお二人の像がドーンと現われるものと思っておりました!」

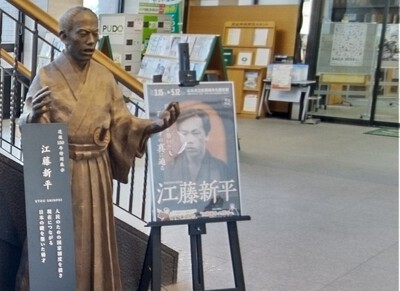

“佐賀の七賢人”の2人、島・江藤両者の像は、ロビーの吹き抜けにある階段の手前に揃っている。わりと地味な配置で、しばらく気付かなかったぐらいだ。

――むろん県庁ロビーで騒いではならず、私の“声”は、想いの表れだ。

そして気持ちの問題なので、私が呼びかければ、先輩たちは“返事”をくれる。

「見栄えんごたところに、頓着はしない流儀だ!」

そうだ…、格好を気にせず仕事に没頭するのが、江藤新平だった。

「おいも、そがん細かかことは、なん~も気にせんばい。」

北海道の荒野に大都市を築いた、島義勇は壮大な事を考える人物だった。

私はしっかりと向き直った。一つ、言いたいことがあるので、言わせてもらう。

「先輩方(がた)~っ!もう少し、映え(ばえ)を意識してくださ~い!」

「令和の時代に“偉人”を続けるには、それなりの人気も要りますよ~っ!」

歴史上の有名人物にとってもイメージが大切なのは身に染みている。実力や功績のわりに、“佐賀の七賢人”は、他の地域では何だか語りづらい。

――いつの日か、故郷の“英雄”たちを、もっと誇りを持って語りたい。

当時の県庁ですら「平穏」と認識した状況で、いきなり進撃してきた新政府軍。

やむを得ず迎撃したら、江藤新平・島義勇たちは“反逆者”扱いにされ、まともな裁判もなく処刑に至った。この経過は「近代国家の恥」とも言われている。

そんな理不尽な事件が、150年前に発生した。

後年、その戦闘は「佐賀の乱」と呼ばれた。故郷の英雄を「反乱を起こした人」と教えられ、若き日の私は、佐賀の歴史に関心を持たなくなった。

明治後期には公式に官位も追贈され、両者の名誉も回復されたはずで、近年では「佐賀戦争」という表記も増えたが、過去の悲劇が消えるわけではない。

起きた事象そのものは変えられないが、評価を見つめ直すことはできる。ここを乗り越えた時、もっと“佐賀出身”を誇れる日が来る…私は、そう信じている。

多くの佐賀県出身者と同じように、大都市圏に住む身の上で、故郷の知名度の低さに色々と考えさせられることも、度々あります。

私には「自分の生まれた場所に、誇りを持つことができるか?」は、かなり大事な問いではないかと思えるのです。

――江藤新平は、日本を近代国家へと進める枠組みを整えた人物。

明治初頭に、国家としての仕組みを整えるため、江藤は立法・行政・司法とあらゆる分野に関わった。

新政府の中枢にいて、様々な問題を解決したが、裏方で進めていた仕事が多く、その活躍はあまり語られない。

偉大な“大先輩”たちの銅像を振り返り、私は声にならざる声を張る…

「玄関の正面にお二人の像がドーンと現われるものと思っておりました!」

“佐賀の七賢人”の2人、島・江藤両者の像は、ロビーの吹き抜けにある階段の手前に揃っている。わりと地味な配置で、しばらく気付かなかったぐらいだ。

――むろん県庁ロビーで騒いではならず、私の“声”は、想いの表れだ。

そして気持ちの問題なので、私が呼びかければ、先輩たちは“返事”をくれる。

「見栄えんごたところに、頓着はしない流儀だ!」

そうだ…、格好を気にせず仕事に没頭するのが、江藤新平だった。

「おいも、そがん細かかことは、なん~も気にせんばい。」

北海道の荒野に大都市を築いた、島義勇は壮大な事を考える人物だった。

私はしっかりと向き直った。一つ、言いたいことがあるので、言わせてもらう。

「先輩方(がた)~っ!もう少し、映え(ばえ)を意識してくださ~い!」

「令和の時代に“偉人”を続けるには、それなりの人気も要りますよ~っ!」

歴史上の有名人物にとってもイメージが大切なのは身に染みている。実力や功績のわりに、“佐賀の七賢人”は、他の地域では何だか語りづらい。

――いつの日か、故郷の“英雄”たちを、もっと誇りを持って語りたい。

当時の県庁ですら「平穏」と認識した状況で、いきなり進撃してきた新政府軍。

やむを得ず迎撃したら、江藤新平・島義勇たちは“反逆者”扱いにされ、まともな裁判もなく処刑に至った。この経過は「近代国家の恥」とも言われている。

そんな理不尽な事件が、150年前に発生した。

後年、その戦闘は「佐賀の乱」と呼ばれた。故郷の英雄を「反乱を起こした人」と教えられ、若き日の私は、佐賀の歴史に関心を持たなくなった。

明治後期には公式に官位も追贈され、両者の名誉も回復されたはずで、近年では「佐賀戦争」という表記も増えたが、過去の悲劇が消えるわけではない。

起きた事象そのものは変えられないが、評価を見つめ直すことはできる。ここを乗り越えた時、もっと“佐賀出身”を誇れる日が来る…私は、そう信じている。

2024年07月26日

「滑込の剣」(7)向き合えば、問答の間

こんばんは。5月上旬のこの時、ある「特別展」が閉幕の間近だったので、私は佐賀へと駆け込みました。

かつて、教科書では「佐賀の乱」とだけ記された、あの事件の真相…それが見えてきそうな気がしたからです。

会場である“佐賀城本丸歴史館”に向かう途上で、私は佐賀県庁に立ち寄りました。例によって“銅像との対話”が続きます。

県庁ロビーには佐賀の七賢人・江藤新平の銅像もあった。幕末に佐賀から脱藩し謹慎となるが、明治初期のわずかな期間、その才能は強い光を放った。

「議論において、並ぶ者なし」とも評された江藤。裁判所など近代の司法制度を整備するのみならず、徳川幕府から明治新政府への移行にも深く関わった。

ところが、日本を近代国家として成り立たせるために奔走した人物は、新政府に不満を持つ士族による“反乱の首謀者”扱いとされ、その生涯を閉じた。

――「私は、江藤先生と違って、平凡な人間です。」

「…歳も取ってしまった。もう勉学に励んでも、たかが知れています。」

まさに、時を費やした。若き日は遠く、身体からは気力が感じられない。

「では、君はそのままで良かと、そう考えるか。」

さすが江藤新平という人物、その銅像に向き合うだけで、ピリピリとした問答の気分になる。

「…いや、だからこそ“佐賀の力”が要るのです。」

「そがん言いよるが、佐賀ん力ば、いかに使うか。」

――しばし、無音にて間が空く。私は言葉を返した。

「…私はともかくとして、まだ佐賀には無限の可能性が残っている。」

「その佐賀の可能性ば、どうやって引き出すつもりか。」

江藤は理想を語れば、常に実行の手順があったという。それだけ、言いっ放しで後を考えない“評論家”には厳しい。

「それには佐賀の誇りを取り戻すこと。江藤新平という人物の評価を正しく行うのが、遠回りに見えて近道だと考えます。」

「よか、わかった。では、勉学に励まんね!」

――これが問答の結論か。

佐賀への帰藩のたびに行う「銅像との対話」は大体、何か1つの答えを残していく。今回、私は結局のところ“勉学に励むべし”という話に戻された。

そういえば幕末期、全国で一番勉強したのは、佐賀藩だという話も聞く。

おそるべし、江藤新平。向き合うだけで「ああ、佐賀の者とは、その命が尽きるまで、学び続けることと見つけたり…」という気分になった。

かつて、教科書では「佐賀の乱」とだけ記された、あの事件の真相…それが見えてきそうな気がしたからです。

会場である“佐賀城本丸歴史館”に向かう途上で、私は佐賀県庁に立ち寄りました。例によって“銅像との対話”が続きます。

県庁ロビーには佐賀の七賢人・江藤新平の銅像もあった。幕末に佐賀から脱藩し謹慎となるが、明治初期のわずかな期間、その才能は強い光を放った。

「議論において、並ぶ者なし」とも評された江藤。裁判所など近代の司法制度を整備するのみならず、徳川幕府から明治新政府への移行にも深く関わった。

ところが、日本を近代国家として成り立たせるために奔走した人物は、新政府に不満を持つ士族による“反乱の首謀者”扱いとされ、その生涯を閉じた。

――「私は、江藤先生と違って、平凡な人間です。」

「…歳も取ってしまった。もう勉学に励んでも、たかが知れています。」

まさに、時を費やした。若き日は遠く、身体からは気力が感じられない。

「では、君はそのままで良かと、そう考えるか。」

さすが江藤新平という人物、その銅像に向き合うだけで、ピリピリとした問答の気分になる。

「…いや、だからこそ“佐賀の力”が要るのです。」

「そがん言いよるが、佐賀ん力ば、いかに使うか。」

――しばし、無音にて間が空く。私は言葉を返した。

「…私はともかくとして、まだ佐賀には無限の可能性が残っている。」

「その佐賀の可能性ば、どうやって引き出すつもりか。」

江藤は理想を語れば、常に実行の手順があったという。それだけ、言いっ放しで後を考えない“評論家”には厳しい。

「それには佐賀の誇りを取り戻すこと。江藤新平という人物の評価を正しく行うのが、遠回りに見えて近道だと考えます。」

「よか、わかった。では、勉学に励まんね!」

――これが問答の結論か。

佐賀への帰藩のたびに行う「銅像との対話」は大体、何か1つの答えを残していく。今回、私は結局のところ“勉学に励むべし”という話に戻された。

そういえば幕末期、全国で一番勉強したのは、佐賀藩だという話も聞く。

おそるべし、江藤新平。向き合うだけで「ああ、佐賀の者とは、その命が尽きるまで、学び続けることと見つけたり…」という気分になった。

2024年07月18日

「滑込の剣」(6)“開拓神”と、もう1人

こんばんは。『さがファンブログ』で得た情報から、県庁のモニュメントを探しに行った話の続きです。

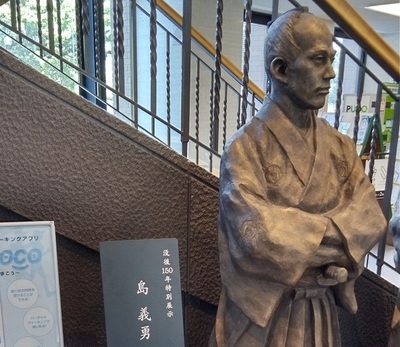

現在、200万人に近い人口を擁する、札幌の街を創り出した人物・島義勇の銅像と目が合いました。

佐賀の誇る賢人たちの姿を見かけると、多少の会話が始まるのが、当ブログの特徴です。いつもの感じで綴ります。

――明治初期、北海道(蝦夷地)の開拓判官という立場で

当地に趣き、数か月で現在の大都市・札幌の基礎設計を成し遂げた、島義勇(団右衛門)。佐賀の人が、親しみを込めて呼ぶと“団にょん”さん。

明治初期、札幌の地は「四方広漠の平原」、言うならば「な~んも無か」みたいな場所だったらしい。“団にょん”は、そこを世界一の都市にしようと志した。

「団にょん…、いや“判官さま”とお呼びした方がよろしいでしょうか。」

急に恐縮しだした私である。たしかに“本編”を書く時には、島義勇の登場が、かなり少ない傾向がある。

しかも、蝦夷地(北海道)探索についての第11話『蝦夷探検』で歩き回った以外は、砂ぼこりをあげて走っている…感じの描写ばかりだ。

――繰り返すが、大都市・札幌の基礎を築いた、すごい人である。

「一応は、わい(お前)も佐賀ん者たい。“団にょん”さんでよかとよ。」

北海道開拓の英雄を“判官さま”とお呼びしても良いかもしれないが、せっかくの話の流れなので、そのまま佐賀藩士(?)として振る舞いたい。

「ありがとうございます。“団にょん”さま。」

それとなく、強めに敬意は込めてみた。

「“SR”とか言いよったか。意外に調子のよか奴とね~」

島義勇、明治新政府の権力者とはよく衝突したが、直属の部下や現場で働く人々の評判は良かったようで、男気のある“アニキ”な印象の人物だ。

――その時である。「君はここで、時ば費やしてもよかとか。」

なんだか“団にょん”さんと談笑する感じになっていたところ、その空気を打ち破るかのように右前方から、スッと一筋の声が通った。

そう、この場に“英雄”は、もう1人いる。この日、私が佐賀に滑り込んできた理由とも言える、あの人だ。

現在、200万人に近い人口を擁する、札幌の街を創り出した人物・島義勇の銅像と目が合いました。

佐賀の誇る賢人たちの姿を見かけると、多少の会話が始まるのが、当ブログの特徴です。いつもの感じで綴ります。

――明治初期、北海道(蝦夷地)の開拓判官という立場で

当地に趣き、数か月で現在の大都市・札幌の基礎設計を成し遂げた、島義勇(団右衛門)。佐賀の人が、親しみを込めて呼ぶと“団にょん”さん。

明治初期、札幌の地は「四方広漠の平原」、言うならば「な~んも無か」みたいな場所だったらしい。“団にょん”は、そこを世界一の都市にしようと志した。

「団にょん…、いや“判官さま”とお呼びした方がよろしいでしょうか。」

急に恐縮しだした私である。たしかに“本編”を書く時には、島義勇の登場が、かなり少ない傾向がある。

しかも、蝦夷地(北海道)探索についての第11話『蝦夷探検』で歩き回った以外は、砂ぼこりをあげて走っている…感じの描写ばかりだ。

――繰り返すが、大都市・札幌の基礎を築いた、すごい人である。

「一応は、わい(お前)も佐賀ん者たい。“団にょん”さんでよかとよ。」

北海道開拓の英雄を“判官さま”とお呼びしても良いかもしれないが、せっかくの話の流れなので、そのまま佐賀藩士(?)として振る舞いたい。

「ありがとうございます。“団にょん”さま。」

それとなく、強めに敬意は込めてみた。

「“SR”とか言いよったか。意外に調子のよか奴とね~」

島義勇、明治新政府の権力者とはよく衝突したが、直属の部下や現場で働く人々の評判は良かったようで、男気のある“アニキ”な印象の人物だ。

――その時である。「君はここで、時ば費やしてもよかとか。」

なんだか“団にょん”さんと談笑する感じになっていたところ、その空気を打ち破るかのように右前方から、スッと一筋の声が通った。

そう、この場に“英雄”は、もう1人いる。この日、私が佐賀に滑り込んできた理由とも言える、あの人だ。

2024年07月13日

「滑込の剣」(5)振り向けば、“英雄”のいた街

こんばんは。例によって、無理な行程を組んでいる5月上旬の“帰藩”。前回は、佐賀県庁の1Fロビー、言うなれば“佐賀の中枢”にたどり着きました。

「時間が無い」と言うわりに、佐賀城の本丸歴史館に直行せず、何故そんな寄り道をするのか…今回は、その経緯を記します。

――この時点で、私が掴んでいた情報。

ほぼ毎日、閲覧している『さがファンブログ』だが、時折「おおっ!」と思う記事に行き当たる。

そこで得た情報、県庁に“二人の英雄”が並び立っているという知らせだった。

いざ、県庁の内部に入ると、思いのほか佐賀の物産も展示されており、物珍しさに目移りがする。

――「佐賀の誇りを取り戻す」という意図もあってか。

一度は名誉を失った“英雄”たちの真の復権を目指して、“モニュメント”が設置されている…と聞いていた。

ただ、玄関口から入って正面を見渡しても、それらしき展示は見当たらない。

「わい(お前)は、どこを見よっとね。」

眼前の景色ばかりに気を取られていたが、気配を感じる…後ろだ。

「だ…団にょん!?」

「呼び捨てはなかろうもん。せめて“団にょん”さん、じゃなかね。」

歩み進めたロビーの後ろ、もと来た方向に向かって振り返ると、日本に「札幌」という街を創り出した男・島義勇の勇姿があった。

札幌と言えば、200万に近い人口がある大都市。そこは、日本の五大都市圏の一つにも数えられる。

明治初期の北海道に、巨大都市を造り始めたすごい人、という説明がわかりやすいだろうか。

なお、島団右衛門という通称があるので、地元の佐賀では、親しみを込めて“団にょん”さん、と呼ばれているという。

「時間が無い」と言うわりに、佐賀城の本丸歴史館に直行せず、何故そんな寄り道をするのか…今回は、その経緯を記します。

――この時点で、私が掴んでいた情報。

ほぼ毎日、閲覧している『さがファンブログ』だが、時折「おおっ!」と思う記事に行き当たる。

そこで得た情報、県庁に“二人の英雄”が並び立っているという知らせだった。

いざ、県庁の内部に入ると、思いのほか佐賀の物産も展示されており、物珍しさに目移りがする。

――「佐賀の誇りを取り戻す」という意図もあってか。

一度は名誉を失った“英雄”たちの真の復権を目指して、“モニュメント”が設置されている…と聞いていた。

ただ、玄関口から入って正面を見渡しても、それらしき展示は見当たらない。

「わい(お前)は、どこを見よっとね。」

眼前の景色ばかりに気を取られていたが、気配を感じる…後ろだ。

「だ…団にょん!?」

「呼び捨てはなかろうもん。せめて“団にょん”さん、じゃなかね。」

歩み進めたロビーの後ろ、もと来た方向に向かって振り返ると、日本に「札幌」という街を創り出した男・島義勇の勇姿があった。

札幌と言えば、200万に近い人口がある大都市。そこは、日本の五大都市圏の一つにも数えられる。

明治初期の北海道に、巨大都市を造り始めたすごい人、という説明がわかりやすいだろうか。

なお、島団右衛門という通称があるので、地元の佐賀では、親しみを込めて“団にょん”さん、と呼ばれているという。

2024年07月07日

「滑込の剣」(4)佐賀の“中枢”に至る

こんばんは。今年1回目の佐賀への“帰藩”で、5月上旬の話を書いています。

陽射しはそこそこありましたが、まだ新緑の季節だったので、日陰に入れば過ごしやすい時期でした。

大型スクリーンからピアノの音色が流れる、駅前の大屋根を後にして、佐賀駅BCへと進むところからです。

――駅改札のすぐ東。“BC”とは、「バスセンター」だという。

佐賀市内のバス交通の結節点。この場所からは様々な選択肢がある…とはいえ、私の進むべき方向は決まっている。

中央大通りに向かうバスが「丁度よか時に来たとよ。さぁ、乗らんね」とばかりに、スーッと走り込んでくる。

「かなり、空いている…ほぼ貸し切りに見えるぞ!」

自家用車でないと不便、それもわかる。だが、もう少し混んでいないと、いわゆる“都会”で暮らす私は、やや不安をおぼえる。

「いや、これは佐賀が私を“特別扱い”してくれたのだ!そうに違いない」と、納得しておくことにした。

――実際、バスは快適で早かった。

市街地の大通りを佐賀銀行、佐賀玉屋、佐賀バルーンミュージアム…と進む、こんな時、私はこう思う。

「いま、私は間違いなく、佐賀の地にいる…」

いつから、このような“体質”になったのか。体の中心から、指先にまで気力が還ってくる感じがする。

そういう、地元に住む方に理解し難い感覚はさておき、「県庁前」で下車する。

本日、最初の目的地がすぐ近くにあるからだ。そこは、いわば現代における“佐賀の中枢”。

私は佐賀県庁の1階ロビーに到達した。なぜ、ここに来たのか…というと、ある情報を掴んでいたからだ。

陽射しはそこそこありましたが、まだ新緑の季節だったので、日陰に入れば過ごしやすい時期でした。

大型スクリーンからピアノの音色が流れる、駅前の大屋根を後にして、佐賀駅BCへと進むところからです。

――駅改札のすぐ東。“BC”とは、「バスセンター」だという。

佐賀市内のバス交通の結節点。この場所からは様々な選択肢がある…とはいえ、私の進むべき方向は決まっている。

中央大通りに向かうバスが「丁度よか時に来たとよ。さぁ、乗らんね」とばかりに、スーッと走り込んでくる。

「かなり、空いている…ほぼ貸し切りに見えるぞ!」

自家用車でないと不便、それもわかる。だが、もう少し混んでいないと、いわゆる“都会”で暮らす私は、やや不安をおぼえる。

「いや、これは佐賀が私を“特別扱い”してくれたのだ!そうに違いない」と、納得しておくことにした。

――実際、バスは快適で早かった。

市街地の大通りを佐賀銀行、佐賀玉屋、佐賀バルーンミュージアム…と進む、こんな時、私はこう思う。

「いま、私は間違いなく、佐賀の地にいる…」

いつから、このような“体質”になったのか。体の中心から、指先にまで気力が還ってくる感じがする。

そういう、地元に住む方に理解し難い感覚はさておき、「県庁前」で下車する。

本日、最初の目的地がすぐ近くにあるからだ。そこは、いわば現代における“佐賀の中枢”。

私は佐賀県庁の1階ロビーに到達した。なぜ、ここに来たのか…というと、ある情報を掴んでいたからだ。

タグ :佐賀

2024年07月04日

「滑込の剣」(3)“難曲”に挑む者

こんばんは。2年ぶりとなった、今年1回目の佐賀への帰還。時期は5月上旬の話です。今回は以前、投稿した記事と同じ場面を、異なる描き方で綴ります。

〔参照:「小休止その5、カンパネラの鳴る街角」〕

2年前の来訪時は工事中だったかもしれません。その時、私は佐賀駅南口、強い日差しも、しのげる大屋根の下にいました。

――ここで、聞こえてくる音色は…

練達のピアニストも敬遠するという難曲『ラ・カンパネラ』。いま佐賀駅前の街角には、このメロディーが似つかわしい。

佐賀の海苔漁師・徳永さんが、超有名ピアニストの前座で演奏できるほどに腕を磨いてきた、この難曲の旋律。

背中を追いかけた、そのピアニスト(フジコ・ヘミングさん)は先日、世を去られたが、この“物語”は残っていくはず。

何歳からの始まりでも一途に追い続ければ、“難曲”を会得できることもある…

――私も、“佐賀の者”を名乗るならば、

あきらめずに書くことは続けてみよう。きっと海苔漁は、私の仕事より、遙かに厳しい重労働だ。

「仕事の傍らで、何かを成し遂げた者。」

見ようによっては、私も海苔漁師の“徳永さん”から勇気を与えられる立場で、その背中を追わねばならないのかもしれない。

ただ、この時に弁当を食べていて、私はこんなことを考えていた。

「嬉野茶飯は美味だ。佐賀米と嬉野茶との相性は抜群で、隙がない。」

「しかし、佐賀海苔の弁当も選んでみたかった…」

…迷い多き私には、まだまだ成功への道は遠そうである。

ちなみに、海苔漁師のピアニストの物語は『ら・かんぱねら』として映画化されると告知されていた。ぜひ観てみたいと思っている。

〔参照:

2年前の来訪時は工事中だったかもしれません。その時、私は佐賀駅南口、強い日差しも、しのげる大屋根の下にいました。

――ここで、聞こえてくる音色は…

練達のピアニストも敬遠するという難曲『ラ・カンパネラ』。いま佐賀駅前の街角には、このメロディーが似つかわしい。

佐賀の海苔漁師・徳永さんが、超有名ピアニストの前座で演奏できるほどに腕を磨いてきた、この難曲の旋律。

背中を追いかけた、そのピアニスト(フジコ・ヘミングさん)は先日、世を去られたが、この“物語”は残っていくはず。

何歳からの始まりでも一途に追い続ければ、“難曲”を会得できることもある…

――私も、“佐賀の者”を名乗るならば、

あきらめずに書くことは続けてみよう。きっと海苔漁は、私の仕事より、遙かに厳しい重労働だ。

「仕事の傍らで、何かを成し遂げた者。」

見ようによっては、私も海苔漁師の“徳永さん”から勇気を与えられる立場で、その背中を追わねばならないのかもしれない。

ただ、この時に弁当を食べていて、私はこんなことを考えていた。

「嬉野茶飯は美味だ。佐賀米と嬉野茶との相性は抜群で、隙がない。」

「しかし、佐賀海苔の弁当も選んでみたかった…」

…迷い多き私には、まだまだ成功への道は遠そうである。

ちなみに、海苔漁師のピアニストの物語は『ら・かんぱねら』として映画化されると告知されていた。ぜひ観てみたいと思っている。

タグ :佐賀

2024年07月01日

「滑込の剣」(2)いざ、佐賀之“世界”へ

こんばんは。ここ数年、「なかなか帰れない」「佐賀の遠か…」と言い続けましたが、今年はすでに2回も佐賀県内に入っています。

うち1回目の話。5月上旬の佐賀市内です。

――佐賀駅のBC(バスセンター)とJRの改札口との間。

たしか“えきマチ1丁目”と呼ばれる区画。数年前に一度、佐賀駅構内からは書店が消滅したのだが、新しい本屋が出て“復活”していた。

店の名はそのまま「佐賀之書店」。なかなかインパクトのある看板で「う~む」とばかりに、しばらく眺めてみる。

…これは、佐賀に還ったのを実感するには良い場所だ。

――いや、感慨にふけっている場合ではない。

この時の用件は、“佐賀の七賢人”の誇る稀才・江藤新平の没後150年特別展を観に行くことだ。

私がこの企画展示を見ようものなら、相当な時間を遣うのは想像に難くない。

「…少々、腹ごしらえが要りそうだ。」

“人智は空腹より生じる”と聞くが、私のような凡人には真似ができそうにない。

さて、佐賀駅のすぐ近くに“街かど畑”という呼称を持つスーパーがある。

そこで、嬉野茶飯のお弁当を入手して「美味い、美味い!」と食べている傍らでは、ピアノの音色が響いていた。

うち1回目の話。5月上旬の佐賀市内です。

――佐賀駅のBC(バスセンター)とJRの改札口との間。

たしか“えきマチ1丁目”と呼ばれる区画。数年前に一度、佐賀駅構内からは書店が消滅したのだが、新しい本屋が出て“復活”していた。

店の名はそのまま「佐賀之書店」。なかなかインパクトのある看板で「う~む」とばかりに、しばらく眺めてみる。

…これは、佐賀に還ったのを実感するには良い場所だ。

――いや、感慨にふけっている場合ではない。

この時の用件は、“佐賀の七賢人”の誇る稀才・江藤新平の没後150年特別展を観に行くことだ。

私がこの企画展示を見ようものなら、相当な時間を遣うのは想像に難くない。

「…少々、腹ごしらえが要りそうだ。」

“人智は空腹より生じる”と聞くが、私のような凡人には真似ができそうにない。

さて、佐賀駅のすぐ近くに“街かど畑”という呼称を持つスーパーがある。

そこで、嬉野茶飯のお弁当を入手して「美味い、美味い!」と食べている傍らでは、ピアノの音色が響いていた。

2024年06月27日

「滑込の剣」(1)駆ける力は、まだあるか

こんばんは。

すでに今年も夏も目前の折り返し地点に到達。ここ6か月、年明けから厳しいニュースが続いた印象もありますが、季節は巡っていきます。

冬の寒さが緩み、桜咲く新年度。切り替わりの季節も過ぎて、風薫る新緑が…

「いやいや、待たんね!一年の終わってしまうとよ、そのままで良かね!?」

こんな、佐賀からの“啓示”に応えた記憶はありませんが、5月のGW前後、私には強い葛藤がありました。

「たしかに、このままではマズい。何とかせねば…」

では、前回の予告どおり、私の“佐賀への道”を語る新シリーズでしばらく間をもたせます。

――「歳を取ったら、時間が早く過ぎる。」

昔の私は「それは気分の問題では?」などと呑気に構えていた。しかし最近では、その言葉にすごく重みを感じる。なにせ、刻が過ぎるのが速い。

平日も休日も朝に目が覚めれば、まさに“電光石火”の勢いで、夕方になる…いつでも走っているような、そんな感覚が消えない。

この頃、新年度の繁忙期にずっと意識していた、佐賀城本丸歴史館の特別展も、あとわずかで閉幕となっていた。

「…行けるとしても、滑り込みになるな。」

ある日の早朝、私はそこそこ無理なスケジュールで、2年ぶりの佐賀へと駆け込むことにした。

すでに今年も夏も目前の折り返し地点に到達。ここ6か月、年明けから厳しいニュースが続いた印象もありますが、季節は巡っていきます。

冬の寒さが緩み、桜咲く新年度。切り替わりの季節も過ぎて、風薫る新緑が…

「いやいや、待たんね!一年の終わってしまうとよ、そのままで良かね!?」

こんな、佐賀からの“啓示”に応えた記憶はありませんが、5月のGW前後、私には強い葛藤がありました。

「たしかに、このままではマズい。何とかせねば…」

では、前回の予告どおり、私の“佐賀への道”を語る新シリーズでしばらく間をもたせます。

――「歳を取ったら、時間が早く過ぎる。」

昔の私は「それは気分の問題では?」などと呑気に構えていた。しかし最近では、その言葉にすごく重みを感じる。なにせ、刻が過ぎるのが速い。

平日も休日も朝に目が覚めれば、まさに“電光石火”の勢いで、夕方になる…いつでも走っているような、そんな感覚が消えない。

この頃、新年度の繁忙期にずっと意識していた、佐賀城本丸歴史館の特別展も、あとわずかで閉幕となっていた。

「…行けるとしても、滑り込みになるな。」

ある日の早朝、私はそこそこ無理なスケジュールで、2年ぶりの佐賀へと駆け込むことにした。

2024年06月23日

「小休止その8 行き詰まった時に出す技」

こんばんは。じめじめした梅雨の到来。湿度の高いことは佐賀も同じなのですが、私の住む乾いた街と違い、田んぼにはしっかり水が張られていました。

これが鏡のように、空に浮かぶ雲を映し出せば、見た感じ涼しげであります。

ところが、農繁期の真っ只中にいる方々は「ここが勝負どころたい!そがん悠長な事を考える暇はなか!」となるでしょう。

実際、この時期に誕生日がある人から「周りが忙しくて、まともに祝ってもらった記憶が無い…」という話を聞いたばかりです。

前段で、お察しの方もいるかもしれませんが、県内に帰ってきたところです。

ゆっくり滞在するのは難しいのですが、しばらく“コロナ禍”で隔てられていた、地元の親族にも会うことができました。

そして、ブログの投稿は低速になっていますが、別の意味で進展はあり、本年は佐賀へ、すでに2回も入っています。

あまり更新を止めるのも何ですので、しばらくは困ったときの“紀行文”もどきのシリーズを掲載する予定ですので、よろしくお願いします。

これが鏡のように、空に浮かぶ雲を映し出せば、見た感じ涼しげであります。

ところが、農繁期の真っ只中にいる方々は「ここが勝負どころたい!そがん悠長な事を考える暇はなか!」となるでしょう。

実際、この時期に誕生日がある人から「周りが忙しくて、まともに祝ってもらった記憶が無い…」という話を聞いたばかりです。

前段で、お察しの方もいるかもしれませんが、県内に帰ってきたところです。

ゆっくり滞在するのは難しいのですが、しばらく“コロナ禍”で隔てられていた、地元の親族にも会うことができました。

そして、ブログの投稿は低速になっていますが、別の意味で進展はあり、本年は佐賀へ、すでに2回も入っています。

あまり更新を止めるのも何ですので、しばらくは困ったときの“紀行文”もどきのシリーズを掲載する予定ですので、よろしくお願いします。

タグ :佐賀

2024年06月12日

「小休止その7、不器用がすぎる…佐賀の人」

こんばんは。諸般の事情により、まったく本編の下書きが進んでいませんので、“小休止”と銘打った、雑談を記事にしています。

――何かと気になる、連続テレビ小説『虎に翼』について

噂どおり、主人公・佐田寅子〔演:伊藤沙莉〕の同級生・花岡悟〔演:岩田剛典〕は、佐賀県白石町出身の裁判官・山口良忠判事がモデルだったようです。

もちろんドラマでの設定はあって、佐賀出身の裁判官ではあるものの花岡くんと、史実の山口判事は、経歴も人柄も異なると思います。

しかし、食糧管理法の事件を扱う裁判官として、法に従って「闇市で得られる食べもの」を一切拒否して命を落とした…人物として描かれました。

――今週、最初の放送回で、

同郷の友人・轟太一〔演:戸塚純貴〕が涙とともに…大好きだった花岡くんを評した一言がとても重かったです。

「真面目で優しくて、不器用がすぎる…花岡ならばやりかねん。あいつらしい」

この場面、大学の同級生・山田よね〔演:土居志央梨〕が見守っていたから引き出せた慟哭…という印象でした。

――途切れつつでも、“佐賀の物語”を書こうと考える、私から見ると…

幕末・明治期の調べ物をする時にも、佐賀の人物について「真面目で、不器用がすぎる…」とは、よく感じるところです。

今回の朝ドラで花岡は「クールな美男子」、轟は「熱い、快男児」という個人的なイメージでしたが、真っ直ぐな気性は、双方とも一緒だったように思います。

一方で、佐賀の県民性に「内心で何を考えているのかはわかりづらい」という評価も聞きます。たしかに2人の“佐賀男子”も、そうだったかもしれません。

真面目、不器用、実は優しいけど、内心がわかりづらい…と、ここまで揃うと「なぜ、佐賀の人々を、物語で描きづらいか」まで見えてくる…気がします。

これからも続く朝ドラ、同じく佐賀出身の花岡の妻・奈津子〔演:古畑奈和〕の再登場を予測する人もいるようで、まだ期待できる要素がありそうです。

――そして、腕に覚えのある脚本家の皆様には、

描くのが困難だからこそ、「大きな愛」をもって挑む価値があるテーマ、それが「佐賀の物語」だと声を大にして言いたい。

なお、「他人任せにせんと、早う自分で書かんね!」という、ご批判は甘んじて受けますが、もうしばらく小休止しておこうかと思います。

――何かと気になる、連続テレビ小説『虎に翼』について

噂どおり、主人公・佐田寅子〔演:伊藤沙莉〕の同級生・花岡悟〔演:岩田剛典〕は、佐賀県白石町出身の裁判官・山口良忠判事がモデルだったようです。

もちろんドラマでの設定はあって、佐賀出身の裁判官ではあるものの花岡くんと、史実の山口判事は、経歴も人柄も異なると思います。

しかし、食糧管理法の事件を扱う裁判官として、法に従って「闇市で得られる食べもの」を一切拒否して命を落とした…人物として描かれました。

――今週、最初の放送回で、

同郷の友人・轟太一〔演:戸塚純貴〕が涙とともに…大好きだった花岡くんを評した一言がとても重かったです。

「真面目で優しくて、不器用がすぎる…花岡ならばやりかねん。あいつらしい」

この場面、大学の同級生・山田よね〔演:土居志央梨〕が見守っていたから引き出せた慟哭…という印象でした。

――途切れつつでも、“佐賀の物語”を書こうと考える、私から見ると…

幕末・明治期の調べ物をする時にも、佐賀の人物について「真面目で、不器用がすぎる…」とは、よく感じるところです。

今回の朝ドラで花岡は「クールな美男子」、轟は「熱い、快男児」という個人的なイメージでしたが、真っ直ぐな気性は、双方とも一緒だったように思います。

一方で、佐賀の県民性に「内心で何を考えているのかはわかりづらい」という評価も聞きます。たしかに2人の“佐賀男子”も、そうだったかもしれません。

真面目、不器用、実は優しいけど、内心がわかりづらい…と、ここまで揃うと「なぜ、佐賀の人々を、物語で描きづらいか」まで見えてくる…気がします。

これからも続く朝ドラ、同じく佐賀出身の花岡の妻・奈津子〔演:古畑奈和〕の再登場を予測する人もいるようで、まだ期待できる要素がありそうです。

――そして、腕に覚えのある脚本家の皆様には、

描くのが困難だからこそ、「大きな愛」をもって挑む価値があるテーマ、それが「佐賀の物語」だと声を大にして言いたい。

なお、「他人任せにせんと、早う自分で書かんね!」という、ご批判は甘んじて受けますが、もうしばらく小休止しておこうかと思います。

2024年06月03日

「小休止その6、致し方ない 佐賀に帰る」

こんばんは。連続テレビ小説(朝ドラ)『虎に翼』。登場人物たちが、隙あらば「佐賀」という地名を言葉にするので、気になって仕方ありません。

ドラマでは佐賀出身の設定がある男子2名が、存在感を見せています。1人が佐賀県出身の実在の裁判官がモデルという噂がある、クールな花岡くん。

そして、同郷の轟(とどろき)くんという快男児も登場し、主人公の女性たちと並んで、法律家の道を歩みます。

ところが、昭和前期の物語は戦時中に入り、赤紙(召集令状)が届いて弁護士を続けられなくなった、轟くんはこんな台詞(セリフ)とともに“退場”しています。

「法曹の道を究めたいところだが、致(いた)し方ない、佐賀に帰る。」

――轟くんも、人気の出ている登場人物らしく、再登場が期待されます。

なお、“法曹”の三者(裁判官・検察官・弁護士)など、近代司法の基礎を作った人も佐賀出身者で、明治期に活躍した“佐賀の七賢人”の1人・江藤新平。

その江藤の没後150年に「佐賀」を意識させる展開が続く、司法を題材にした“朝ドラ”というのは…すごく良い傾向だと感じています。

佐賀の人が活躍するドラマ等の映像作品の少なさは、当ブログを書く中でよく感じるところですが、そろそろ、流れが変わってきたのかもしれません。

――さて、5月前半の江藤新平の“企画展”の話に戻ります。

会期中は『さがファンブログ』でも時折、記事で見かけました。私がコメントをお送りした方々からは…

「時間が取れるようでしたら、是非」とか「会期はまだあるので、ぜひ佐賀へ!」

…と熱い返信をいただいておりました。滑り込みでしたが、どうにか間に合いましたので、あらためて御礼申し上げます。

この企画展で得たものは、今後に活かしていくことになると思いますが、とくに映像展示にポイントをしぼって、お話ししたいと思います。

――では、会場内で観た2点の映像作品を、個人的な感覚で語ります。

○“歴史番組”のように、江藤新平の来歴と功績、そして、最期に至るまでの過程を検証する映像。

→説得力を感じる「テレビでも放映してほしい」と思う、出来映えでした。案内役の俳優さんに「少し若い、上川隆也さん」みたいな印象を受けました。

主に演劇で活動する方のようですが「某映画で怪獣を迎え撃つ部隊の隊長」のような脇役でも活躍されているそうです。

目力の強い印象があって、私には、まるで江藤の師匠・枝吉神陽が現代人の姿で、弟子の名誉回復に立っている…みたいに見えました。

○そして、生き残った“七賢人”・大隈重信が、江藤新平について語る設定の解説映像。

→老境に至った大隈が、同郷の江藤新平を語る形で進行します。朗読は日曜に佐賀城で活動する『八賢人おもてなし隊』で大隈重信役の方だと思います。

「江藤のことを忘れずに語っていくことが、いくばくかの救いになる…」という終わり方に感動しました。

淡々と進むナレーションが、大隈記念館で聞いた実際の声に似ていて、もはや大隈本人が語っているような感覚でした。

――以上、企画展の会期中に述べられたら良かったのですが…

私が感想を書いた上記の映像2点だけでなく、他にも学術的な解説と思われる映像が、何点か見受けられました。

全部を最初から最後まで見たかったのですが、そこまで時間のゆとりは無く…企画展は終わりましたが、制作した映像は上手く活用してほしいです。

いかに「映像作品で佐賀を魅せるか」という課題を体感してきた“帰藩”になりました。たぶん佐賀にしかない、私なりの“答え”をこれからも探していきます。

ドラマでは佐賀出身の設定がある男子2名が、存在感を見せています。1人が佐賀県出身の実在の裁判官がモデルという噂がある、クールな花岡くん。

そして、同郷の轟(とどろき)くんという快男児も登場し、主人公の女性たちと並んで、法律家の道を歩みます。

ところが、昭和前期の物語は戦時中に入り、赤紙(召集令状)が届いて弁護士を続けられなくなった、轟くんはこんな台詞(セリフ)とともに“退場”しています。

「法曹の道を究めたいところだが、致(いた)し方ない、佐賀に帰る。」

――轟くんも、人気の出ている登場人物らしく、再登場が期待されます。

なお、“法曹”の三者(裁判官・検察官・弁護士)など、近代司法の基礎を作った人も佐賀出身者で、明治期に活躍した“佐賀の七賢人”の1人・江藤新平。

その江藤の没後150年に「佐賀」を意識させる展開が続く、司法を題材にした“朝ドラ”というのは…すごく良い傾向だと感じています。

佐賀の人が活躍するドラマ等の映像作品の少なさは、当ブログを書く中でよく感じるところですが、そろそろ、流れが変わってきたのかもしれません。

――さて、5月前半の江藤新平の“企画展”の話に戻ります。

会期中は『さがファンブログ』でも時折、記事で見かけました。私がコメントをお送りした方々からは…

「時間が取れるようでしたら、是非」とか「会期はまだあるので、ぜひ佐賀へ!」

…と熱い返信をいただいておりました。滑り込みでしたが、どうにか間に合いましたので、あらためて御礼申し上げます。

この企画展で得たものは、今後に活かしていくことになると思いますが、とくに映像展示にポイントをしぼって、お話ししたいと思います。

――では、会場内で観た2点の映像作品を、個人的な感覚で語ります。

○“歴史番組”のように、江藤新平の来歴と功績、そして、最期に至るまでの過程を検証する映像。

→説得力を感じる「テレビでも放映してほしい」と思う、出来映えでした。案内役の俳優さんに「少し若い、上川隆也さん」みたいな印象を受けました。

主に演劇で活動する方のようですが「某映画で怪獣を迎え撃つ部隊の隊長」のような脇役でも活躍されているそうです。

目力の強い印象があって、私には、まるで江藤の師匠・枝吉神陽が現代人の姿で、弟子の名誉回復に立っている…みたいに見えました。

○そして、生き残った“七賢人”・大隈重信が、江藤新平について語る設定の解説映像。

→老境に至った大隈が、同郷の江藤新平を語る形で進行します。朗読は日曜に佐賀城で活動する『八賢人おもてなし隊』で大隈重信役の方だと思います。

「江藤のことを忘れずに語っていくことが、いくばくかの救いになる…」という終わり方に感動しました。

淡々と進むナレーションが、大隈記念館で聞いた実際の声に似ていて、もはや大隈本人が語っているような感覚でした。

――以上、企画展の会期中に述べられたら良かったのですが…

私が感想を書いた上記の映像2点だけでなく、他にも学術的な解説と思われる映像が、何点か見受けられました。

全部を最初から最後まで見たかったのですが、そこまで時間のゆとりは無く…企画展は終わりましたが、制作した映像は上手く活用してほしいです。

いかに「映像作品で佐賀を魅せるか」という課題を体感してきた“帰藩”になりました。たぶん佐賀にしかない、私なりの“答え”をこれからも探していきます。

2024年05月28日

「小休止その5、カンパネラの鳴る街角」

こんばんは。今年のゴールデンウィークの頃には、大河ドラマ『光る君へ』で、「肥前は遠い国…」という台詞を聞きました。

また、連続テレビ小説『虎に翼』では、佐賀出身の設定がなぜか強調される、男子学生2名のキャストが存在感を見せていました。

その他、もろもろの後押しがあって「今回は、どうにか帰藩せねば…」と考えた私は、ようやく行動を開始します。

少し前の話ですが、ご報告も兼ねて。

――5月前半のある日。佐賀駅の南口。

短く区切られた弾むようなピアノの音色が、大型ビジョンから流れていました。私にクラッシック音楽の素養はないのですが、この曲が何かはわかります。

曲名はたしか『ラ・カンパネラ』。作曲者は…遠い昔に学校の音楽室で、肖像を見たかもしれない、大音楽家・リスト。

最近、話題となっている“物語”。佐賀県の海苔漁師の徳永さんが、あるピアニストが弾くこの楽曲に魅せられ、無謀にもピアノで弾き始めます。

そして、その著名ピアニスト(先日逝去された、フジコ・ヘミングさん)の前座で、演奏できるほどの腕前に至ったそうです。

――このエピソードにより、私のイメージでは、

この曲は、有明海の夜明けの映像とともにあります。実は、多くのピアニストが敬遠するほどの難曲とも聞きました。

1人の海苔漁師が、人生を変えてくれた演奏をしたピアニストと“共演”を果たした奇跡的な実話。とくに県内では、ご存知の方も多いはず。

このエピソードは、『ら・かんぱねら』というタイトルで、佐賀の風景や海苔生産の実情も織り込みながら、映画化されるとも聞いています。

なぜか、大音楽家・リストの名曲で、佐賀の地に帰ってきた事を実感する日が来るとは…不思議な気分です。

――そして私が、佐賀に駆け込んできた理由。

このタイミングで動かねばならなかったのが、佐賀城本丸歴史館で開催されたイベントの会期の都合です。

“佐賀の七賢人”の1人で、明治期に近代国家を築くにあたり、ありとあらゆるところで力を発揮した、稀才・江藤新平。

その江藤新平の没後150年を機に開催された特別な企画展(※)でした。次回も、この話が続く…予定です。

※この企画展の会期は終了しています。

また、連続テレビ小説『虎に翼』では、佐賀出身の設定がなぜか強調される、男子学生2名のキャストが存在感を見せていました。

その他、もろもろの後押しがあって「今回は、どうにか帰藩せねば…」と考えた私は、ようやく行動を開始します。

少し前の話ですが、ご報告も兼ねて。

――5月前半のある日。佐賀駅の南口。

短く区切られた弾むようなピアノの音色が、大型ビジョンから流れていました。私にクラッシック音楽の素養はないのですが、この曲が何かはわかります。

曲名はたしか『ラ・カンパネラ』。作曲者は…遠い昔に学校の音楽室で、肖像を見たかもしれない、大音楽家・リスト。

最近、話題となっている“物語”。佐賀県の海苔漁師の徳永さんが、あるピアニストが弾くこの楽曲に魅せられ、無謀にもピアノで弾き始めます。

そして、その著名ピアニスト(先日逝去された、フジコ・ヘミングさん)の前座で、演奏できるほどの腕前に至ったそうです。

――このエピソードにより、私のイメージでは、

この曲は、有明海の夜明けの映像とともにあります。実は、多くのピアニストが敬遠するほどの難曲とも聞きました。

1人の海苔漁師が、人生を変えてくれた演奏をしたピアニストと“共演”を果たした奇跡的な実話。とくに県内では、ご存知の方も多いはず。

このエピソードは、『ら・かんぱねら』というタイトルで、佐賀の風景や海苔生産の実情も織り込みながら、映画化されるとも聞いています。

なぜか、大音楽家・リストの名曲で、佐賀の地に帰ってきた事を実感する日が来るとは…不思議な気分です。

――そして私が、佐賀に駆け込んできた理由。

このタイミングで動かねばならなかったのが、佐賀城本丸歴史館で開催されたイベントの会期の都合です。

“佐賀の七賢人”の1人で、明治期に近代国家を築くにあたり、ありとあらゆるところで力を発揮した、稀才・江藤新平。

その江藤新平の没後150年を機に開催された特別な企画展(※)でした。次回も、この話が続く…予定です。

※この企画展の会期は終了しています。