2020年07月05日

第12話「海軍伝習」①(蘭学寮の江藤)

こんばんは。

今回より第12話「海軍伝習」です。年代は第11話「蝦夷探検」と同じく、1854年頃からの話になります。

前話では、殿・鍋島直正が、急に蒸気船を買うと言い出したり、愛娘が嫁ぐ事に葛藤したり…

大隈八太郎(重信)が藩校で人気者になったり、乱闘騒ぎで退学になったり…

そして“団にょん”こと島義勇が、佐賀から蝦夷地へのロードムービーを繰り広げるなど、賑やかな内容でした。

たしか佐野常民、江藤新平、大木喬任…は出番なしだったかな。

(副島種臣は、大隈の母との会話でなんとか登場しました。)

さて、今回は…

――佐賀城下。多布施。藩の理化学研究所である“精錬方”の片隅。

今日も、佐野栄寿がスカウトした蘭学者・石黒寛次が翻訳をしている。

故郷の丹後田辺(舞鶴)から遠く離れた、佐賀の“翻訳小屋”で、山積みの書物と格闘している。

「なんや!この言葉も“蒸気”って訳せばええんか…?」

今日の翻訳作業は1人。ぶつぶつ独り言を語りながら、オランダ語の書物をめくる。研究主任の佐野は、所用で佐賀城まで出向いている。

――孤独な翻訳作業。似たような意味の単語が続き、さすがの石黒も煮詰まってくる。

「あ~わかりやすう訳すんは、難しいのう…」

石黒、今日は独り言が大きい。

「なるほど、この言葉も“蒸気”と訳すべきですか。」

独り言のはずが、応答が返ってくる。

「あーそうそう…読む側がわかる言葉にせんと、意味ないしな。」

「さすがは“蘭書”を訳すに長けたお方。勉強になります」

「いや~それほどでもな…って、お前、誰や!?」

――石黒、いつからか隣で勝手に翻訳をしていた、青年の存在に気付く。

「作業に没頭しておられたゆえ、お声もかけずに失礼した。“蘭学寮”の江藤と申す。」

「ああ…、蘭学寮の書生さんか。驚かすなや…」

江藤新平である。

シュッと石黒に向き直り、正面から礼をする。

「おぅ…、ご丁寧に恐れ入る…」

恭しく礼をする江藤の雰囲気に、一回り年上の石黒も「敬意を向けられた」と感じ取った。

剣の腕も立つ、江藤。

武家社会を超越した思考の持ち主だが、この辺の振る舞いはサムライらしい。

――ここで佐野栄寿(常民)が、佐賀城から戻ってくる。

「石黒さん、たびたびお一人にして、済まんごたね。」

「おお、佐野!早かったな!」

集中を要する翻訳作業の特性上、石黒は多布施の“精錬方”に残される傾向がある。早々に佐野が帰ってきたので喜んでいる。

「石黒さん!お客さんですか。」

「あぁ、“蘭学寮”の書生さんや。」

「江藤と申します。以後、お見知りおきを。」

「佐野栄寿じゃ。よろしゅうにな。」

――3年前の1851年に発足した“蘭学寮”。その名のとおり、西洋の学問を勉強するコースである。もともと藩校の医学部門に併設されていた。

ところが発足後、異国船の来航が度重なる。

さらに“海防の強化”が急務になった。

こうして佐賀藩の蘭学研究も、医学重視から軍事部門にシフトしたのだった。そして、当時の“蘭学寮”は、藩の軍事部門である“火術方”に属している。

研究機関である“精錬方”と、大学院とでもいうべき“蘭学寮”。

――実践研究を行う“精錬方”。佐野栄寿や石黒寛次の職務が気になる“蘭学寮”の学生・江藤新平という構図である。

「石黒さん!よか翻訳たい!こん方法で試さんばね!」

佐賀藩の研究主任となり、諸国遊学の時期より“佐賀ことば”が強い佐野。

「良き翻訳とは、如何なるものであるか!ご教示ください!」

ここで江藤が、突然、質問を発する。

覇気のある声が通り、ビリビリとする石黒。

「そう言われてもな…、まぁ、読んでもわからん訳は、“役立たず”やろうな…」

「そうです!石黒さん!」

――石黒の言葉に、佐野が思い付いたように大声を出す。こういう議論が楽しいようだ。

「はぁ…お前ら元気やな…」

俗に“さがんもん”は声がデカいと聞く。

江藤と佐野の2人に挟まれて、翻訳作業の疲れがある、石黒はヘロヘロである。

「そういえば適塾の緒方先生も、翻訳は“正確さ”以上に“理解できる事”が大切と語っておられました!」

かつて佐野は、大坂にも遊学し、緒方洪庵の適塾で学んだ事がある。その教えを想い出したようだ。

「忝(かたじけな)く存じます!お教え、たしかに承りました!」

そして江藤は、また、伸びのある声で答えるのであった。

(続く)

今回より第12話「海軍伝習」です。年代は第11話「蝦夷探検」と同じく、1854年頃からの話になります。

前話では、殿・鍋島直正が、急に蒸気船を買うと言い出したり、愛娘が嫁ぐ事に葛藤したり…

大隈八太郎(重信)が藩校で人気者になったり、乱闘騒ぎで退学になったり…

そして“団にょん”こと島義勇が、佐賀から蝦夷地へのロードムービーを繰り広げるなど、賑やかな内容でした。

たしか佐野常民、江藤新平、大木喬任…は出番なしだったかな。

(副島種臣は、大隈の母との会話でなんとか登場しました。)

さて、今回は…

――佐賀城下。多布施。藩の理化学研究所である“精錬方”の片隅。

今日も、佐野栄寿がスカウトした蘭学者・石黒寛次が翻訳をしている。

故郷の丹後田辺(舞鶴)から遠く離れた、佐賀の“翻訳小屋”で、山積みの書物と格闘している。

「なんや!この言葉も“蒸気”って訳せばええんか…?」

今日の翻訳作業は1人。ぶつぶつ独り言を語りながら、オランダ語の書物をめくる。研究主任の佐野は、所用で佐賀城まで出向いている。

――孤独な翻訳作業。似たような意味の単語が続き、さすがの石黒も煮詰まってくる。

「あ~わかりやすう訳すんは、難しいのう…」

石黒、今日は独り言が大きい。

「なるほど、この言葉も“蒸気”と訳すべきですか。」

独り言のはずが、応答が返ってくる。

「あーそうそう…読む側がわかる言葉にせんと、意味ないしな。」

「さすがは“蘭書”を訳すに長けたお方。勉強になります」

「いや~それほどでもな…って、お前、誰や!?」

――石黒、いつからか隣で勝手に翻訳をしていた、青年の存在に気付く。

「作業に没頭しておられたゆえ、お声もかけずに失礼した。“蘭学寮”の江藤と申す。」

「ああ…、蘭学寮の書生さんか。驚かすなや…」

江藤新平である。

シュッと石黒に向き直り、正面から礼をする。

「おぅ…、ご丁寧に恐れ入る…」

恭しく礼をする江藤の雰囲気に、一回り年上の石黒も「敬意を向けられた」と感じ取った。

剣の腕も立つ、江藤。

武家社会を超越した思考の持ち主だが、この辺の振る舞いはサムライらしい。

――ここで佐野栄寿(常民)が、佐賀城から戻ってくる。

「石黒さん、たびたびお一人にして、済まんごたね。」

「おお、佐野!早かったな!」

集中を要する翻訳作業の特性上、石黒は多布施の“精錬方”に残される傾向がある。早々に佐野が帰ってきたので喜んでいる。

「石黒さん!お客さんですか。」

「あぁ、“蘭学寮”の書生さんや。」

「江藤と申します。以後、お見知りおきを。」

「佐野栄寿じゃ。よろしゅうにな。」

――3年前の1851年に発足した“蘭学寮”。その名のとおり、西洋の学問を勉強するコースである。もともと藩校の医学部門に併設されていた。

ところが発足後、異国船の来航が度重なる。

さらに“海防の強化”が急務になった。

こうして佐賀藩の蘭学研究も、医学重視から軍事部門にシフトしたのだった。そして、当時の“蘭学寮”は、藩の軍事部門である“火術方”に属している。

研究機関である“精錬方”と、大学院とでもいうべき“蘭学寮”。

――実践研究を行う“精錬方”。佐野栄寿や石黒寛次の職務が気になる“蘭学寮”の学生・江藤新平という構図である。

「石黒さん!よか翻訳たい!こん方法で試さんばね!」

佐賀藩の研究主任となり、諸国遊学の時期より“佐賀ことば”が強い佐野。

「良き翻訳とは、如何なるものであるか!ご教示ください!」

ここで江藤が、突然、質問を発する。

覇気のある声が通り、ビリビリとする石黒。

「そう言われてもな…、まぁ、読んでもわからん訳は、“役立たず”やろうな…」

「そうです!石黒さん!」

――石黒の言葉に、佐野が思い付いたように大声を出す。こういう議論が楽しいようだ。

「はぁ…お前ら元気やな…」

俗に“さがんもん”は声がデカいと聞く。

江藤と佐野の2人に挟まれて、翻訳作業の疲れがある、石黒はヘロヘロである。

「そういえば適塾の緒方先生も、翻訳は“正確さ”以上に“理解できる事”が大切と語っておられました!」

かつて佐野は、大坂にも遊学し、緒方洪庵の適塾で学んだ事がある。その教えを想い出したようだ。

「忝(かたじけな)く存じます!お教え、たしかに承りました!」

そして江藤は、また、伸びのある声で答えるのであった。

(続く)

2020年07月07日

第12話「海軍伝習」②(長崎の雨)

こんばんは。

週末には熊本の豪雨が報じられ、今週始めからは佐賀の凄まじい降雨量も伝えられています。

郷里から離れた私にも聞こえてくる雨音…。皆様、くれぐれもお気をつけください。

さて、前回の続きです。

「大雨が止んでほしい」との念が入るあまり、シナリオを変更しました。

今回、長崎で、のちに佐賀藩士たちと深い関わりを持つ人物が登場します。

…そして、雨があがります。

――長崎。奉行所にほど近い“山本家”の玄関。傘も用をなさないほどの雨が降っている。

「先だって、文(ふみ)をお送りした本島と申す。」

殿・鍋島直正の側近である、本島藤太夫。

佐賀藩の大砲製造チーム“鋳立方の七人”のリーダーと説明した方が良いかもしれない。

「佐賀の本島さまですね。主(あるじ)からお伺いしております。」

屋敷の内から、20歳ぐらいの青年が応じる。雨中でもテキパキと仕事をこなし、活き活きとした目をしている。

――長崎は、古来より雨の多い土地柄。うんざりするほど降り続いている。

「よく降りますなぁ。」

本島藤太夫は、殿・鍋島直正と同年代なので、概ね40歳である。

“大砲鋳造”のプロジェクトを命懸けで成し遂げ、貫禄が出てきた。

「この雨です。さぞ、お足元が悪かったでしょう。ささ、こちらへ」

「貴方は、山本家の書生さんですか。」

きびきびとよく動く青年である。本島は感心した。

「はい、中津(大分)の出でございます。」

――部屋に通された、本島。先ほどの書生が、手紙で頼んでいたオランダの書物を運んでくる。

“山本家”は、長崎奉行所が関係する屋敷である。

砲術関係の書物を多数収蔵しており、訪ねてくる者も多い。この書生は“山本家”への来客に応対し、はては犬・猫の世話といった雑事までも、片付けているようだ。

長崎の西洋砲術家・高島秋帆が収集した、大砲に関する資料。

「さすが高島先生の蔵書だ。貴重なことが記されている…」

「ええ、良書でございます。図面を引くにも重宝いたします。」

――本島は驚いた。この若い書生は“蘭書”の中身を実践に用いている様子だ…

賢い人物が気になるのは、技術開発に勤しむ佐賀藩士の常である。

「書生さん。名をお教えいただけるかな。」

「奥平さまのお付きで、長崎に参りました。福沢と申します。」

奥平とは、中津藩の家老の名である。

福沢という書生は、子息の“付き人”の立場で、長崎にやってきたと語った。

「福沢どのか。名を覚えておこう。」

本島は“この書生、かなりの遣い手である”と判断したようだ。

福沢は居合の修練も行っているが、本島が気にしたのは、学問の腕前である。

――この書生、福沢諭吉。のちに佐賀藩士たちと深い関わりを持つことになる。

本島が、“山本家”を退出する。

重く暗かった空には、陽射しが差し込んでいた。

「さて、佐賀に戻るか。」

本島は、長崎街道を東に向かった。

「“精錬方”に良書を届けてやらねばな。」

――このところの雨続きで、ぬかるんだ道だが、本島の足取りは軽い。

この本を見た佐野栄寿(常民)の表情は容易に想像がつく。

「これは、すごか書です!」と言って、目を輝かせることだろう。

その佐野が率いる“精錬方”。取り組んでいるのは“蒸気機関”の研究だけではない。

本島たちが必死の想いで造りあげた、佐賀藩の大砲の改良も担当していたのである。

(続く)

週末には熊本の豪雨が報じられ、今週始めからは佐賀の凄まじい降雨量も伝えられています。

郷里から離れた私にも聞こえてくる雨音…。皆様、くれぐれもお気をつけください。

さて、前回の続きです。

「大雨が止んでほしい」との念が入るあまり、シナリオを変更しました。

今回、長崎で、のちに佐賀藩士たちと深い関わりを持つ人物が登場します。

…そして、雨があがります。

――長崎。奉行所にほど近い“山本家”の玄関。傘も用をなさないほどの雨が降っている。

「先だって、文(ふみ)をお送りした本島と申す。」

殿・鍋島直正の側近である、本島藤太夫。

佐賀藩の大砲製造チーム“鋳立方の七人”のリーダーと説明した方が良いかもしれない。

「佐賀の本島さまですね。主(あるじ)からお伺いしております。」

屋敷の内から、20歳ぐらいの青年が応じる。雨中でもテキパキと仕事をこなし、活き活きとした目をしている。

――長崎は、古来より雨の多い土地柄。うんざりするほど降り続いている。

「よく降りますなぁ。」

本島藤太夫は、殿・鍋島直正と同年代なので、概ね40歳である。

“大砲鋳造”のプロジェクトを命懸けで成し遂げ、貫禄が出てきた。

「この雨です。さぞ、お足元が悪かったでしょう。ささ、こちらへ」

「貴方は、山本家の書生さんですか。」

きびきびとよく動く青年である。本島は感心した。

「はい、中津(大分)の出でございます。」

――部屋に通された、本島。先ほどの書生が、手紙で頼んでいたオランダの書物を運んでくる。

“山本家”は、長崎奉行所が関係する屋敷である。

砲術関係の書物を多数収蔵しており、訪ねてくる者も多い。この書生は“山本家”への来客に応対し、はては犬・猫の世話といった雑事までも、片付けているようだ。

長崎の西洋砲術家・高島秋帆が収集した、大砲に関する資料。

「さすが高島先生の蔵書だ。貴重なことが記されている…」

「ええ、良書でございます。図面を引くにも重宝いたします。」

――本島は驚いた。この若い書生は“蘭書”の中身を実践に用いている様子だ…

賢い人物が気になるのは、技術開発に勤しむ佐賀藩士の常である。

「書生さん。名をお教えいただけるかな。」

「奥平さまのお付きで、長崎に参りました。福沢と申します。」

奥平とは、中津藩の家老の名である。

福沢という書生は、子息の“付き人”の立場で、長崎にやってきたと語った。

「福沢どのか。名を覚えておこう。」

本島は“この書生、かなりの遣い手である”と判断したようだ。

福沢は居合の修練も行っているが、本島が気にしたのは、学問の腕前である。

――この書生、福沢諭吉。のちに佐賀藩士たちと深い関わりを持つことになる。

本島が、“山本家”を退出する。

重く暗かった空には、陽射しが差し込んでいた。

「さて、佐賀に戻るか。」

本島は、長崎街道を東に向かった。

「“精錬方”に良書を届けてやらねばな。」

――このところの雨続きで、ぬかるんだ道だが、本島の足取りは軽い。

この本を見た佐野栄寿(常民)の表情は容易に想像がつく。

「これは、すごか書です!」と言って、目を輝かせることだろう。

その佐野が率いる“精錬方”。取り組んでいるのは“蒸気機関”の研究だけではない。

本島たちが必死の想いで造りあげた、佐賀藩の大砲の改良も担当していたのである。

(続く)

2020年07月09日

第12話「海軍伝習」③(“理系男子”たちの愉しみ)

こんばんは。

雨続き…油断ならない天気の中、お過ごしのことかと思います。

これが人智の及ばぬ大自然の力なのでしょうか。

“本編”では、佐賀以外にも様々な出身地を持つ人物が登場します。九州各地から全国まで、豪雨被害の続報は辛いところです。

気を取り直して、お話を続けます。

――佐賀城下。多布施にある理化学の研究所・“精錬方”(せいれんかた)。

本島藤太夫が長崎からオランダの技術書を持ち込む。

「本島さま!お越しいただかずとも、取りに伺いましたのに!」

「佐野どの。私も時おり、“精錬方”が見たくなるのだ。」

本島を出迎えたのは、もちろん佐野栄寿(常民)である。

「“蘭書”ですね!少しお見せいただいても…よかですか?」

本島は、軽く微笑む。

「思ったとおり、嬉しそうな顔をするのだな。」

「それは、もう。如何なる良書と出会えるか。楽しみにございます。」

――そのとき。ボン!ボン!…と研究所の構内に、炸裂音が響き渡る。

「いかんばい!これは、思うように飛ばん!」

久留米(福岡)出身・田中久重である。

「義父上(ちちうえ)~っ!いま一度!」

久重の養子、二代目・儀右衛門が、遠くから声を張る。

屋外の実験場で、“蒸気”で砲弾を飛ばす“新兵器”の研究中なのである。

――ボン!ボボ…ン!今度は、奇妙な音が響く。

「飛んだな!」

「はい、先ほどよりは!」

「フフフ…ワシ、儀右衛門(ぎえもん)。これを“蒸気砲”(じょうきほう)と名付く!」

「“儀右衛門”の名は、私にお譲りいただいたのでないのですか!」

相当に離れた距離。“二代目”が大声を出して、田中久重に疑問をぶつける。

「息子よ!なぜ聞こえるのだ!お主は“千里耳”でも持っておるのか!」

「いえ、何故か…義父上のお言葉が、聞こえたのです!」

――“精錬方”の実験場。田中父子の大声が飛び交う。本島が苦笑した。

「何やら愉快だな。お主が戻ってからの“精錬方”は。」

「そがんですか?」

佐野、目を丸くして聞き返す。

“鉄製大砲”製造チームのリーダーだった本島には、佐野の仲間を引き寄せる力がよく見えているようだ。

そこに京都人の科学者、中村奇輔が登場する。

「田中はん!“蒸気砲”もよろしいけど、“蒸気機関”の方はどうでっしゃろか!」

――中村は長崎でロシア艦隊の船に乗り、模型の蒸気機関車が走る姿を見せつけられている。

「試作の型は、甲・乙・丙・丁…いろいろ考えとります。急がな、あきまへん!」

中村奇輔、早く蒸気機関の“ひな型”を完成させたいのだ。

技術開発で後れを取ることは許しがたい…中村は、どんどん佐賀藩寄りの人物になってきていた。

研究熱心のあまり、やや趣味の領域に走っている田中父子に、試作を急かす。

「今日も、賑やかやな…」

石黒寛次は、今日も“精錬方”の皆の声を耳にしながら、小屋に籠って翻訳に打ち込む。

この研究所の騒々しさには慣れた。もはや故郷の舞鶴で、海鳥の鳴き声を聞くようなものだ。

――何かに気付いたらしく、本島がここで、はたと手を打った。

「おお、佐野どの!大事な件を申し忘れるところであった!」

本島が“精錬方”に来た、もう1つの用件。

幕府が、長崎で「海軍伝習」を行うことを決したのである。

幕府は、長崎警備の実績があり、蘭学が盛んな佐賀からの「伝習生の応募」にも期待し、誘いをかけていた。

――先だって、殿・鍋島直正から、この話を聞いた本島藤太夫。

「それは良き折にございます。ぜひ“蘭学寮”からも若き者たちを…」

直正、笑みを浮かべ、こう言い放った。

「老いも若きも!と言うべきであろうな。」

本島は、直正の思惑を理解した。殿は、長崎での伝習に、送れる限りの家来を派遣しようとしている…と。

――本島は、念のため言葉にして直正の様子を伺う。

「しからば私も、長崎に参るのですね。」。

「うむ。」

殿・直正が、実に軽くうなずく。

その表情は「無論だ。尋ねるまでもあるまい」と語っているようだ。

「本島。其の方は“製砲”、佐野は“造船”の修練を積むと良かろうな。」

直正もまた、見るからに上機嫌で楽しそうであった。

(続く)

雨続き…油断ならない天気の中、お過ごしのことかと思います。

これが人智の及ばぬ大自然の力なのでしょうか。

“本編”では、佐賀以外にも様々な出身地を持つ人物が登場します。九州各地から全国まで、豪雨被害の続報は辛いところです。

気を取り直して、お話を続けます。

――佐賀城下。多布施にある理化学の研究所・“精錬方”(せいれんかた)。

本島藤太夫が長崎からオランダの技術書を持ち込む。

「本島さま!お越しいただかずとも、取りに伺いましたのに!」

「佐野どの。私も時おり、“精錬方”が見たくなるのだ。」

本島を出迎えたのは、もちろん佐野栄寿(常民)である。

「“蘭書”ですね!少しお見せいただいても…よかですか?」

本島は、軽く微笑む。

「思ったとおり、嬉しそうな顔をするのだな。」

「それは、もう。如何なる良書と出会えるか。楽しみにございます。」

――そのとき。ボン!ボン!…と研究所の構内に、炸裂音が響き渡る。

「いかんばい!これは、思うように飛ばん!」

久留米(福岡)出身・田中久重である。

「義父上(ちちうえ)~っ!いま一度!」

久重の養子、二代目・儀右衛門が、遠くから声を張る。

屋外の実験場で、“蒸気”で砲弾を飛ばす“新兵器”の研究中なのである。

――ボン!ボボ…ン!今度は、奇妙な音が響く。

「飛んだな!」

「はい、先ほどよりは!」

「フフフ…ワシ、儀右衛門(ぎえもん)。これを“蒸気砲”(じょうきほう)と名付く!」

「“儀右衛門”の名は、私にお譲りいただいたのでないのですか!」

相当に離れた距離。“二代目”が大声を出して、田中久重に疑問をぶつける。

「息子よ!なぜ聞こえるのだ!お主は“千里耳”でも持っておるのか!」

「いえ、何故か…義父上のお言葉が、聞こえたのです!」

――“精錬方”の実験場。田中父子の大声が飛び交う。本島が苦笑した。

「何やら愉快だな。お主が戻ってからの“精錬方”は。」

「そがんですか?」

佐野、目を丸くして聞き返す。

“鉄製大砲”製造チームのリーダーだった本島には、佐野の仲間を引き寄せる力がよく見えているようだ。

そこに京都人の科学者、中村奇輔が登場する。

「田中はん!“蒸気砲”もよろしいけど、“蒸気機関”の方はどうでっしゃろか!」

――中村は長崎でロシア艦隊の船に乗り、模型の蒸気機関車が走る姿を見せつけられている。

「試作の型は、甲・乙・丙・丁…いろいろ考えとります。急がな、あきまへん!」

中村奇輔、早く蒸気機関の“ひな型”を完成させたいのだ。

技術開発で後れを取ることは許しがたい…中村は、どんどん佐賀藩寄りの人物になってきていた。

研究熱心のあまり、やや趣味の領域に走っている田中父子に、試作を急かす。

「今日も、賑やかやな…」

石黒寛次は、今日も“精錬方”の皆の声を耳にしながら、小屋に籠って翻訳に打ち込む。

この研究所の騒々しさには慣れた。もはや故郷の舞鶴で、海鳥の鳴き声を聞くようなものだ。

――何かに気付いたらしく、本島がここで、はたと手を打った。

「おお、佐野どの!大事な件を申し忘れるところであった!」

本島が“精錬方”に来た、もう1つの用件。

幕府が、長崎で「海軍伝習」を行うことを決したのである。

幕府は、長崎警備の実績があり、蘭学が盛んな佐賀からの「伝習生の応募」にも期待し、誘いをかけていた。

――先だって、殿・鍋島直正から、この話を聞いた本島藤太夫。

「それは良き折にございます。ぜひ“蘭学寮”からも若き者たちを…」

直正、笑みを浮かべ、こう言い放った。

「老いも若きも!と言うべきであろうな。」

本島は、直正の思惑を理解した。殿は、長崎での伝習に、送れる限りの家来を派遣しようとしている…と。

――本島は、念のため言葉にして直正の様子を伺う。

「しからば私も、長崎に参るのですね。」。

「うむ。」

殿・直正が、実に軽くうなずく。

その表情は「無論だ。尋ねるまでもあるまい」と語っているようだ。

「本島。其の方は“製砲”、佐野は“造船”の修練を積むと良かろうな。」

直正もまた、見るからに上機嫌で楽しそうであった。

(続く)

2020年07月13日

第12話「海軍伝習」④(義祭同盟の青春)

こんばんは。

週末は他の投稿をしていましたが、“本編”に戻ります。

――1854年の初夏。毎年、恒例となっている「楠公義祭同盟」の式典。

南北朝時代、南朝方の忠臣である“楠木正成・正行”の父子を讃える集い。前年から藩の重役も列席するようになった。

おなじみの請役・鍋島安房は、とくに熱心に楠公を顕彰している。

「楠公父子の像を、城下の中心部に移そう」と画策していた。

現在のみやき町付近の領主・鍋島河内(白石鍋島家当主)なども賛同し、義祭同盟に関わっていくことになる。

――“尊王”の集会に、藩の重役まで参加し、優秀な人材も見つけてしまう…これも佐賀藩らしさである。

義祭同盟を仕切るのは、枝吉神陽。

「此度は、大楠公(楠木正成)、小楠公(正行)に詩を捧げたいと存ずる。」

神陽の声が、祭典の会場である境内に響き渡る。

「では、江藤くん!貴君の詩を披露したまえ!」

「心得ました。」

江藤新平が、神陽の呼び出しに短く答える。そして、列席する参加者の面前に歩み出でた。

――そして、朗々と自作の漢詩を詠じる。相変わらず身なりは粗末だが、輝きはある。

「江藤くん…素晴らしい!」

“尊王”の志高い、江藤の1歳年下の友人・中野方蔵。

漢詩の構成、内容、そしてよく通る声に感動している。

「良い詩だな…」

大木喬任。漢学を専攻する家の生まれだが、江藤の博識に舌を巻いた。

“蘭学”の寮に在籍する江藤だが、“漢学”にも詳しく、神陽からは“国学”も学んでいる。

――江藤の漢詩の奉納が終わり、枝吉神陽が言葉を発する。

「ご列席の皆様方、いま“我が国”は危難の最中にございます。」

「佐賀のみならず、“日本”が心を一にして、国難に当たるべきと存じる。」

この数か月前、アメリカの提督ペリーが横浜に上陸して、日米和親条約が締結されている。いわば時事問題を取り上げたスピーチである。

――神陽は、列席する藩の重役たちが困らない程度に“日本一君論”という尊王思想も語っていた。

「殿(佐賀藩)のもとで励み、幕府を敬い、尊王の道を歩もう!」

概ねこれが当時の、枝吉神陽の主張である。“尊王敬幕論”という表現が近しい。

「国の大事をどうするか。いま出来ることは何か。」

神陽は学問の世界に籠らず、現実を見て考えていたのである。

――祭典後、いつもの3人(大木喬任、江藤新平、中野方蔵)が寄り集まる。

「神陽先生…!さすがは我が師。感銘を受けました!」

中野方蔵は“尊王”の話に熱しやすい。20歳に届くか…という年ごろである。

「中野…お主は、草場先生のもとにも足しげく通っておるではないか!」

大木喬任が、興奮気味の中野に冷めた言葉をかける。

3歳ばかり年上の“兄貴分”の存在である。

「いや…、それは草場先生のお力を借りて、江戸に行きたいのです!」

中野が本音を言う。

――佐賀の多久出身の草場佩川。古武士の風格がある儒学者。藩校からの留学に強い決定権を持つ。

「随分とはっきり言うのだな…」

大木が、呆れた顔をする。

「中野、媚び(こび)を売れり…」

江藤が、力のある教師に”胡麻をする”ような中野の行動を淡々と表す。

「大木の兄さん!江藤くん!今は手立てを選んでいる場合ではありません!」

中野の白熱した主張が始まった。

――ヒートアップする中野。「むしろ、大木と江藤はのんびりと学問をし過ぎである!」とまで言う。

「わかった!中野。お主が先陣を切って、俺たちを引っ張り出してくれ。」

“兄貴分”の大木。普段は、あまりしゃべる方ではないが、ここは中野を宥(なだ)めに入る。

「私も、中野に続こう!いずれ我々で“国事”に奔走しようではないか。」

あの江藤までが“空気を読んだ”発言をする。

「お分かりいただけたか!では、それがしは草場先生のもとに参る!御免!」

中野は、現代ならば“リア充”とでも言うのであろうか、予定が詰まっていて忙しい。

「中野、走り去れり…」

江藤は、急ぎ足で藩校に向かう、中野の後ろ姿を見ていた。

(続く)

週末は他の投稿をしていましたが、“本編”に戻ります。

――1854年の初夏。毎年、恒例となっている「楠公義祭同盟」の式典。

南北朝時代、南朝方の忠臣である“楠木正成・正行”の父子を讃える集い。前年から藩の重役も列席するようになった。

おなじみの請役・鍋島安房は、とくに熱心に楠公を顕彰している。

「楠公父子の像を、城下の中心部に移そう」と画策していた。

現在のみやき町付近の領主・鍋島河内(白石鍋島家当主)なども賛同し、義祭同盟に関わっていくことになる。

――“尊王”の集会に、藩の重役まで参加し、優秀な人材も見つけてしまう…これも佐賀藩らしさである。

義祭同盟を仕切るのは、枝吉神陽。

「此度は、大楠公(楠木正成)、小楠公(正行)に詩を捧げたいと存ずる。」

神陽の声が、祭典の会場である境内に響き渡る。

「では、江藤くん!貴君の詩を披露したまえ!」

「心得ました。」

江藤新平が、神陽の呼び出しに短く答える。そして、列席する参加者の面前に歩み出でた。

――そして、朗々と自作の漢詩を詠じる。相変わらず身なりは粗末だが、輝きはある。

「江藤くん…素晴らしい!」

“尊王”の志高い、江藤の1歳年下の友人・中野方蔵。

漢詩の構成、内容、そしてよく通る声に感動している。

「良い詩だな…」

大木喬任。漢学を専攻する家の生まれだが、江藤の博識に舌を巻いた。

“蘭学”の寮に在籍する江藤だが、“漢学”にも詳しく、神陽からは“国学”も学んでいる。

――江藤の漢詩の奉納が終わり、枝吉神陽が言葉を発する。

「ご列席の皆様方、いま“我が国”は危難の最中にございます。」

「佐賀のみならず、“日本”が心を一にして、国難に当たるべきと存じる。」

この数か月前、アメリカの提督ペリーが横浜に上陸して、日米和親条約が締結されている。いわば時事問題を取り上げたスピーチである。

――神陽は、列席する藩の重役たちが困らない程度に“日本一君論”という尊王思想も語っていた。

「殿(佐賀藩)のもとで励み、幕府を敬い、尊王の道を歩もう!」

概ねこれが当時の、枝吉神陽の主張である。“尊王敬幕論”という表現が近しい。

「国の大事をどうするか。いま出来ることは何か。」

神陽は学問の世界に籠らず、現実を見て考えていたのである。

――祭典後、いつもの3人(大木喬任、江藤新平、中野方蔵)が寄り集まる。

「神陽先生…!さすがは我が師。感銘を受けました!」

中野方蔵は“尊王”の話に熱しやすい。20歳に届くか…という年ごろである。

「中野…お主は、草場先生のもとにも足しげく通っておるではないか!」

大木喬任が、興奮気味の中野に冷めた言葉をかける。

3歳ばかり年上の“兄貴分”の存在である。

「いや…、それは草場先生のお力を借りて、江戸に行きたいのです!」

中野が本音を言う。

――佐賀の多久出身の草場佩川。古武士の風格がある儒学者。藩校からの留学に強い決定権を持つ。

「随分とはっきり言うのだな…」

大木が、呆れた顔をする。

「中野、媚び(こび)を売れり…」

江藤が、力のある教師に”胡麻をする”ような中野の行動を淡々と表す。

「大木の兄さん!江藤くん!今は手立てを選んでいる場合ではありません!」

中野の白熱した主張が始まった。

――ヒートアップする中野。「むしろ、大木と江藤はのんびりと学問をし過ぎである!」とまで言う。

「わかった!中野。お主が先陣を切って、俺たちを引っ張り出してくれ。」

“兄貴分”の大木。普段は、あまりしゃべる方ではないが、ここは中野を宥(なだ)めに入る。

「私も、中野に続こう!いずれ我々で“国事”に奔走しようではないか。」

あの江藤までが“空気を読んだ”発言をする。

「お分かりいただけたか!では、それがしは草場先生のもとに参る!御免!」

中野は、現代ならば“リア充”とでも言うのであろうか、予定が詰まっていて忙しい。

「中野、走り去れり…」

江藤は、急ぎ足で藩校に向かう、中野の後ろ姿を見ていた。

(続く)

2020年07月15日

第12話「海軍伝習」⑤(秘密結社の夜)

こんばんは。

大都市圏での新型コロナの感染者数の増加が報じられています。

今のところ、佐賀での新規感染は聞いていないのですが、皆様もお気をつけて。

本日は佐賀の若き志士たちの夜の会合を描きます。

なんとなく密集しているのが気になってしまうのは、現代の目線です…

――では、前回の続きです。

初夏の陽射しはやがて、佐賀の西の空を照らし、長崎の方に沈んでいった。明日はしっかりと晴れが期待できそうな、そんな夕暮れである。

五月雨の心配がある時節だったが、日中の“義祭同盟”の式典は無事、執り行われた。

――その夜。佐賀城下の一角に、こそこそと若者たちが集まってくる。

青年は屋内に入って、はじめて“同志”の名前を呼ぶ。

「大木兄さん、江藤くん!」

「おおっ、中野。早かったな。」

「中野、“大返し”にて戻れり…」

江藤新平が、中野の疾走を揶揄(やゆ)する。

「これしきで“大返し”とは…だいたい江藤くんは、大袈裟なのですよ…」

――中野方蔵は、義祭同盟の式典の後、すぐに藩校に走っていた。

そして、有力教師の草場先生に詩文を添削してもらい、全速力で戻ってきた。

さすがに、息がハッハッ…としている。

“兄さん”と呼ばれた大木喬任。江藤と顔を見合わせて苦笑する。

「やはり中野の“大返し”だな。」

…歴史上の“大返し”と言えば、戦国時代、“本能寺の変”直後に行われた、豊臣(羽柴)秀吉の“中国大返し”であろう。

――枝吉神陽をはじめ“尊王”の思想家は、朝廷の威光で政治を行った、豊臣政権を高めに評価する傾向にある。

通常は武家の政権といえば、江戸幕府のように“征夷大将軍”がその頂点だが、豊臣政権は“関白”だったのである。

さらに遡って南北朝時代、“義祭同盟”が崇拝する楠木正成・正行父子は、室町幕府の“征夷大将軍”・足利尊氏と死闘を繰り広げた。

――“尊王”を掲げる志士たちにとって、朝廷の力を抑えようとする、“幕府”への視線は厳しいのである。

「この“日本”において、主君と仰ぐべきは、京都におわす帝である!」

「そうじゃ!徳川が“大君”を名乗るなどおこがましい!」

「では、鍋島の殿はどうじゃ!帝のもとに等しく“臣下”であるならば、我々と何が違うか!」

昼の厳かな式典と違い、酒も入っている。意気盛んな若者たちの夜の集会である。

――お気づきであろうか。会合で語られている内容、かなりの“暴論”が飛び交っている。

昼の式典と違う“義祭同盟”のもう1つの顔。

それは天下国家を論じる「秘密結社」。

…とはいえ、他藩の結社と違い、少なくとも“表の顔”は認知されている。

殿・鍋島直正は、この場で“暴論”が繰り広げられることも知っている様子だ。

そして、「これも学問の場じゃ、言葉じりを捕らえて、罪に問うたりはするな…」と見ないふりを決め込んだ。

“義祭同盟”には、藩校「弘道館」でも際立って賢い者が多数加わっている。

直正は、あえて縛りをかけず、自由に議論をさせていたのである。

――幕末の佐賀藩には「言論の自由」に近い要素があったようだ。

そんな“秘密”の議論の場に、ある少年が現れる。

「次郎先生!いえ、もう副島先生とお呼びするのがよかですか!?」

大隈八太郎(重信)である。母・三井子から、枝吉次郎が副島家に養子に入る予定を聞いた。

「まだ、副島の家には入っておらぬ。それに兄上の前で“先生”などと呼んでくれるな…儂ごときは、まだ修業の身だ。」

副島種臣(枝吉次郎)は、偉大な兄・枝吉神陽の前で“先生”と呼ばれるのに気まずさを感じるようだ。

そんな副島種臣に案内してもらい、少年・大隈八太郎が、この場に足を踏み入れる。

――日中の“楠公”(楠木正成)を讃える式典には、居並ぶ佐賀藩の重役たち。

そして、夜は自由に議論をぶつけ合い、“国のあり方”を語る先輩たち。

わずか1日で、“国の大事”に関わる志士の列に加わった気分である。

大隈八太郎は、興奮を隠せない。

「ここでは存分に、“国事”を語っても構わんごたですね!?」

引率役の副島種臣は、8歳ばかり年上。主宰者・枝吉神陽の実弟として初期から参加している。

「その通りだ。八太郎。ここでは皆、“我が国”が、如何にあるべきかを論じておる。」

――そして、この会合の中心にいるのは、枝吉神陽だ。

弁舌を響かせた日中とは違い、会合に参加する皆の話をじっと聞いている様子だ。もはや佇まいからして、風格が感じられる。

「此度より加わる大隈八太郎くんです。」

「あの八太郎か!かわいらしい坊やであったな。」

枝吉神陽は、昔から近所の子供に優しかった。

母・三井子にべったり甘えていた、幼い八太郎も可愛がっていたのである。

「神陽先生!もはや、子供ではなかです!」

「これは、失敬であったか。」

――軽く笑みを浮かべる、神陽。今の八太郎も気に入った様子だ。

「蒸気仕掛けの“黒船”は船足が早く、小回りが自在だ。我らの台場でも、捉えられるかどうか!」

「なれば!佐賀にも“黒船”があれば良い!」

会合の一角では、中野や江藤たちも加わって、“国防”の議論を始めている。

“攘夷”と言っても、佐賀藩の場合は“精神論”ではない。西洋との技術的な差は見えている。

…大砲の弾ならば届くか、届かないか。

沖合で戦うならば、船が必要だからどのように調達するか。具体策を論じるのである。

大隈八太郎は、目を輝かせて、先輩たちの議論に、耳を傾けるのであった。

(続く)

大都市圏での新型コロナの感染者数の増加が報じられています。

今のところ、佐賀での新規感染は聞いていないのですが、皆様もお気をつけて。

本日は佐賀の若き志士たちの夜の会合を描きます。

なんとなく密集しているのが気になってしまうのは、現代の目線です…

――では、前回の続きです。

初夏の陽射しはやがて、佐賀の西の空を照らし、長崎の方に沈んでいった。明日はしっかりと晴れが期待できそうな、そんな夕暮れである。

五月雨の心配がある時節だったが、日中の“義祭同盟”の式典は無事、執り行われた。

――その夜。佐賀城下の一角に、こそこそと若者たちが集まってくる。

青年は屋内に入って、はじめて“同志”の名前を呼ぶ。

「大木兄さん、江藤くん!」

「おおっ、中野。早かったな。」

「中野、“大返し”にて戻れり…」

江藤新平が、中野の疾走を揶揄(やゆ)する。

「これしきで“大返し”とは…だいたい江藤くんは、大袈裟なのですよ…」

――中野方蔵は、義祭同盟の式典の後、すぐに藩校に走っていた。

そして、有力教師の草場先生に詩文を添削してもらい、全速力で戻ってきた。

さすがに、息がハッハッ…としている。

“兄さん”と呼ばれた大木喬任。江藤と顔を見合わせて苦笑する。

「やはり中野の“大返し”だな。」

…歴史上の“大返し”と言えば、戦国時代、“本能寺の変”直後に行われた、豊臣(羽柴)秀吉の“中国大返し”であろう。

――枝吉神陽をはじめ“尊王”の思想家は、朝廷の威光で政治を行った、豊臣政権を高めに評価する傾向にある。

通常は武家の政権といえば、江戸幕府のように“征夷大将軍”がその頂点だが、豊臣政権は“関白”だったのである。

さらに遡って南北朝時代、“義祭同盟”が崇拝する楠木正成・正行父子は、室町幕府の“征夷大将軍”・足利尊氏と死闘を繰り広げた。

――“尊王”を掲げる志士たちにとって、朝廷の力を抑えようとする、“幕府”への視線は厳しいのである。

「この“日本”において、主君と仰ぐべきは、京都におわす帝である!」

「そうじゃ!徳川が“大君”を名乗るなどおこがましい!」

「では、鍋島の殿はどうじゃ!帝のもとに等しく“臣下”であるならば、我々と何が違うか!」

昼の厳かな式典と違い、酒も入っている。意気盛んな若者たちの夜の集会である。

――お気づきであろうか。会合で語られている内容、かなりの“暴論”が飛び交っている。

昼の式典と違う“義祭同盟”のもう1つの顔。

それは天下国家を論じる「秘密結社」。

…とはいえ、他藩の結社と違い、少なくとも“表の顔”は認知されている。

殿・鍋島直正は、この場で“暴論”が繰り広げられることも知っている様子だ。

そして、「これも学問の場じゃ、言葉じりを捕らえて、罪に問うたりはするな…」と見ないふりを決め込んだ。

“義祭同盟”には、藩校「弘道館」でも際立って賢い者が多数加わっている。

直正は、あえて縛りをかけず、自由に議論をさせていたのである。

――幕末の佐賀藩には「言論の自由」に近い要素があったようだ。

そんな“秘密”の議論の場に、ある少年が現れる。

「次郎先生!いえ、もう副島先生とお呼びするのがよかですか!?」

大隈八太郎(重信)である。母・三井子から、枝吉次郎が副島家に養子に入る予定を聞いた。

「まだ、副島の家には入っておらぬ。それに兄上の前で“先生”などと呼んでくれるな…儂ごときは、まだ修業の身だ。」

副島種臣(枝吉次郎)は、偉大な兄・枝吉神陽の前で“先生”と呼ばれるのに気まずさを感じるようだ。

そんな副島種臣に案内してもらい、少年・大隈八太郎が、この場に足を踏み入れる。

――日中の“楠公”(楠木正成)を讃える式典には、居並ぶ佐賀藩の重役たち。

そして、夜は自由に議論をぶつけ合い、“国のあり方”を語る先輩たち。

わずか1日で、“国の大事”に関わる志士の列に加わった気分である。

大隈八太郎は、興奮を隠せない。

「ここでは存分に、“国事”を語っても構わんごたですね!?」

引率役の副島種臣は、8歳ばかり年上。主宰者・枝吉神陽の実弟として初期から参加している。

「その通りだ。八太郎。ここでは皆、“我が国”が、如何にあるべきかを論じておる。」

――そして、この会合の中心にいるのは、枝吉神陽だ。

弁舌を響かせた日中とは違い、会合に参加する皆の話をじっと聞いている様子だ。もはや佇まいからして、風格が感じられる。

「此度より加わる大隈八太郎くんです。」

「あの八太郎か!かわいらしい坊やであったな。」

枝吉神陽は、昔から近所の子供に優しかった。

母・三井子にべったり甘えていた、幼い八太郎も可愛がっていたのである。

「神陽先生!もはや、子供ではなかです!」

「これは、失敬であったか。」

――軽く笑みを浮かべる、神陽。今の八太郎も気に入った様子だ。

「蒸気仕掛けの“黒船”は船足が早く、小回りが自在だ。我らの台場でも、捉えられるかどうか!」

「なれば!佐賀にも“黒船”があれば良い!」

会合の一角では、中野や江藤たちも加わって、“国防”の議論を始めている。

“攘夷”と言っても、佐賀藩の場合は“精神論”ではない。西洋との技術的な差は見えている。

…大砲の弾ならば届くか、届かないか。

沖合で戦うならば、船が必要だからどのように調達するか。具体策を論じるのである。

大隈八太郎は、目を輝かせて、先輩たちの議論に、耳を傾けるのであった。

(続く)

2020年07月17日

第12話「海軍伝習」⑥(数学の子)

こんばんは。

前回の続きです。

“義祭同盟”に参加し、志士としての自分に目覚めた大隈八太郎(重信)。優秀な先輩たちを見るにつけ、同年代の仲間とも活動したい!とか考え始めます…

構成の都合により、“本編”第11話「蝦夷探検」と第12話「海軍伝習」は同時期(1854年~)の話を描いています。

翌年(1855年)には、大隈八太郎は乱闘騒ぎを起こして、藩校を退学になっています。〔参考:第11話「蝦夷探検」⑥(南北騒動始末)〕

ここから2回ほど「なぜ八太郎くんは騒ぎを起こしたのか」という視点でもご覧ください。まだ、大隈が藩校「弘道館」に在籍していた1854年の設定です。

――藩校「弘道館」の昼飯どきである。

ドドド…ッ!

押し寄せる足音。

「お昼の時間ばい!」

「早よぅ、行かんば~!」

藩校の昼は“戦いの場”である。昼飯を求める寮生たちの雄叫びがこだまする…

「相変わらず“イナゴの群れ”がごた…」

少し冷めた目で、食堂に殺到する寮生たちを見つめる少年。

「中牟田(なかむた)ではなかね!」

「大隈か。久しいな。」

――大隈八太郎(重信)が通りがかる。同年代の理系少年・中牟田倉之助(なかむた くらのすけ)を見かけた。

中牟田は、藩校“弘道館”から“蘭学寮”へと進んでいる優等生。

大隈は、“志士”に目覚めた一日の感動を中牟田にも伝えようと試みる。

「“義祭同盟”は、よかごたぁ!あの議論こそ生きた学びばい!」

そして、中牟田からの共感を期待する…

昼は“尊王”の忠臣・楠木正成父子を讃える、厳粛な式典。

夜は“国事”を憂い、古今東西の学問の広い視野で、議論を交わす会合。

「あの日以来、志が高ぶって止まらないんである!」

「そがんね。よか学びを得られて、何よりばい。」

――“尊王”の志は通じるはず…なのだが、あっさりした反応の中牟田。考え事をしている様子だ。

「何があっとね!?」

大隈、妙に中牟田の反応が冷ややかなので、怪訝(けげん)な表情をする。

「いま“イナゴの群れ”を数えとるばい…」

中牟田は、食堂に向かう寮生の動きを見ていた。

「…参(さん)、弐(に)、壱(いち)…今ばい!」

突如、“カウントダウン”を行った中牟田。

――その瞬間、食堂から寮生の絶叫が響いた。

「にゃーっ!飯櫃(めしびつ)にコメがなかごたぁーーっ!!」

中牟田が、得心がいったという表情をする。概ね予測どおりの時間に、食堂の飯櫃が空になった様子だ。

「“算術”はやはり面白かね。」

食堂に向かう寮生の数と“飯びつ”が空になることには因果関係がある。しかし、寮生たちが米を食べ尽くす時間を算出するのは容易ではない。

大隈も数字には強い方だが、中牟田の好奇心には呆然とした。

「やはり“蘭学寮”の者は変わっとるばい…」

――その頃、佐賀藩“火術方”の所管する学びの場、蘭学寮では…

蘭学寮の教師・杉谷雍助が人を探している。

「あれっ、中牟田の姿が見えんな…!?」

…この教師・杉谷にお気づきの方は佐賀の歴史にお詳しいか、記憶の良い方とお見受けする。

――杉谷は佐賀藩の大砲製造チーム「鋳立方の七人」の翻訳担当だった人物である。

「おおっ、江藤よ。中牟田を知らんか?」

教師・杉谷が、“蘭学寮”の学生、江藤新平を見かけて尋ねた。

「中牟田なら“弘道館”に、イナゴを数えに行くと申しておりました。」

「あの者も、よくわからぬ事を申すな…」

――個人的な調べ物で、藩校“弘道館”に足を運んでいるらしい、中牟田倉之助。

「あの子は賢いが、変わり者でございますからな。」

江藤がさらっと述べる。

“蘭学”にはお金がかかる。そのためか、江藤の服装への無頓着には磨きがかかっている。

「“変わり者”か…江藤よ…、中牟田もお主には言われたくあるまい…」

「杉谷先生。何か?」

「いや、何でもない。中牟田を見かけたら、私まで声をかけるよう伝えてくれ。」

「承知しました。」

杉谷に軽く礼をする江藤。

20歳を過ぎたが、相変わらず見かけに気を遣わない。やはり髪はバサバサしているのであった。

――昼飯時の寮生の動きを“イナゴの群れ”に例えた中牟田。得意な科目は“数学”である。

食堂に向かう寮生の動きと、飯櫃(めしびつ)が空になる時間。

数学的にシミュレーションしていたのか…は、定かではない。

杉谷の用件は、長崎で開始される海軍伝習の候補者を探すこと。

「中牟田は“算術”が得手。伝習に適す。」

殿・鍋島直正の意向により、佐賀藩内では幕府の海軍伝習に派遣する人材選びが進んでいたのである。

――その一方、大隈八太郎は「もっと“義祭同盟”について、語りたい!」と同年代の“志士”候補を探していた。

そして、見慣れない顔に出くわした。

「この子は、たぶん賢かね!」

大隈八太郎が見かけたのは、品の良さそうな少年だった。

(続く)

前回の続きです。

“義祭同盟”に参加し、志士としての自分に目覚めた大隈八太郎(重信)。優秀な先輩たちを見るにつけ、同年代の仲間とも活動したい!とか考え始めます…

構成の都合により、“本編”第11話「蝦夷探検」と第12話「海軍伝習」は同時期(1854年~)の話を描いています。

翌年(1855年)には、大隈八太郎は乱闘騒ぎを起こして、藩校を退学になっています。〔参考:

ここから2回ほど「なぜ八太郎くんは騒ぎを起こしたのか」という視点でもご覧ください。まだ、大隈が藩校「弘道館」に在籍していた1854年の設定です。

――藩校「弘道館」の昼飯どきである。

ドドド…ッ!

押し寄せる足音。

「お昼の時間ばい!」

「早よぅ、行かんば~!」

藩校の昼は“戦いの場”である。昼飯を求める寮生たちの雄叫びがこだまする…

「相変わらず“イナゴの群れ”がごた…」

少し冷めた目で、食堂に殺到する寮生たちを見つめる少年。

「中牟田(なかむた)ではなかね!」

「大隈か。久しいな。」

――大隈八太郎(重信)が通りがかる。同年代の理系少年・中牟田倉之助(なかむた くらのすけ)を見かけた。

中牟田は、藩校“弘道館”から“蘭学寮”へと進んでいる優等生。

大隈は、“志士”に目覚めた一日の感動を中牟田にも伝えようと試みる。

「“義祭同盟”は、よかごたぁ!あの議論こそ生きた学びばい!」

そして、中牟田からの共感を期待する…

昼は“尊王”の忠臣・楠木正成父子を讃える、厳粛な式典。

夜は“国事”を憂い、古今東西の学問の広い視野で、議論を交わす会合。

「あの日以来、志が高ぶって止まらないんである!」

「そがんね。よか学びを得られて、何よりばい。」

――“尊王”の志は通じるはず…なのだが、あっさりした反応の中牟田。考え事をしている様子だ。

「何があっとね!?」

大隈、妙に中牟田の反応が冷ややかなので、怪訝(けげん)な表情をする。

「いま“イナゴの群れ”を数えとるばい…」

中牟田は、食堂に向かう寮生の動きを見ていた。

「…参(さん)、弐(に)、壱(いち)…今ばい!」

突如、“カウントダウン”を行った中牟田。

――その瞬間、食堂から寮生の絶叫が響いた。

「にゃーっ!飯櫃(めしびつ)にコメがなかごたぁーーっ!!」

中牟田が、得心がいったという表情をする。概ね予測どおりの時間に、食堂の飯櫃が空になった様子だ。

「“算術”はやはり面白かね。」

食堂に向かう寮生の数と“飯びつ”が空になることには因果関係がある。しかし、寮生たちが米を食べ尽くす時間を算出するのは容易ではない。

大隈も数字には強い方だが、中牟田の好奇心には呆然とした。

「やはり“蘭学寮”の者は変わっとるばい…」

――その頃、佐賀藩“火術方”の所管する学びの場、蘭学寮では…

蘭学寮の教師・杉谷雍助が人を探している。

「あれっ、中牟田の姿が見えんな…!?」

…この教師・杉谷にお気づきの方は佐賀の歴史にお詳しいか、記憶の良い方とお見受けする。

――杉谷は佐賀藩の大砲製造チーム「鋳立方の七人」の翻訳担当だった人物である。

「おおっ、江藤よ。中牟田を知らんか?」

教師・杉谷が、“蘭学寮”の学生、江藤新平を見かけて尋ねた。

「中牟田なら“弘道館”に、イナゴを数えに行くと申しておりました。」

「あの者も、よくわからぬ事を申すな…」

――個人的な調べ物で、藩校“弘道館”に足を運んでいるらしい、中牟田倉之助。

「あの子は賢いが、変わり者でございますからな。」

江藤がさらっと述べる。

“蘭学”にはお金がかかる。そのためか、江藤の服装への無頓着には磨きがかかっている。

「“変わり者”か…江藤よ…、中牟田もお主には言われたくあるまい…」

「杉谷先生。何か?」

「いや、何でもない。中牟田を見かけたら、私まで声をかけるよう伝えてくれ。」

「承知しました。」

杉谷に軽く礼をする江藤。

20歳を過ぎたが、相変わらず見かけに気を遣わない。やはり髪はバサバサしているのであった。

――昼飯時の寮生の動きを“イナゴの群れ”に例えた中牟田。得意な科目は“数学”である。

食堂に向かう寮生の動きと、飯櫃(めしびつ)が空になる時間。

数学的にシミュレーションしていたのか…は、定かではない。

杉谷の用件は、長崎で開始される海軍伝習の候補者を探すこと。

「中牟田は“算術”が得手。伝習に適す。」

殿・鍋島直正の意向により、佐賀藩内では幕府の海軍伝習に派遣する人材選びが進んでいたのである。

――その一方、大隈八太郎は「もっと“義祭同盟”について、語りたい!」と同年代の“志士”候補を探していた。

そして、見慣れない顔に出くわした。

「この子は、たぶん賢かね!」

大隈八太郎が見かけたのは、品の良さそうな少年だった。

(続く)

2020年07月19日

第12話「海軍伝習」⑦(有田の“坊ちゃん”)

こんにちは。前回の続きです。

“義祭同盟”の感動を共有できる同年代を探す、大隈八太郎(重信)。

その眼前に現れた品の良さそうな少年とは…

――たしか、この子は、藩校「弘道館」に最近入学してきた。

「お主、名はたしか…」

大隈八太郎、名前が出てくる前に躊躇なく話しかける。気持ちが先行しているのである。

「久米丈一郎と申す。」

「そがんやった、久米ばい!こちらも名乗らんばな。」

…と自己紹介をしようとする八太郎。

「大隈くんですね。存じています。」

“貴方のことは、誰でも知っています”と言わんばかりに、久米丈一郎(邦武)が、先に言葉を発した。

――大隈とほぼ同年代だが、久米の方が言葉遣いは洗練されており、教養の高さを感じさせる。

「久米…と言えば、有田のお代官じゃなかね。」

「ええ、父が有田の皿山にて、代官の任に。」

久米丈一郎(邦武)の父・邦郷は、有田“皿山”の代官として名を残している。

佐賀藩が産業振興の柱の1つとする陶磁器の製造。その拠点である有田の“皿山”。久米の父は、藩の重要任務に就くエリートであった。

「随分と“弘道館”への入学が遅くなりました。」

こうした経過もあり、久米が藩校“弘道館”に来たのは、最近(16歳頃)だった。

――大隈八太郎は、藩校「弘道館」の教育内容が、伝統的な“葉隠”や漢学に偏ることに批判的である。

大隈の目には、藩校の教育は進歩を止めている…とすら映っていた。

「お主は相当に賢いと見受ける。今さら“弘道館”などで学ばずとも。」

「いや、書物の読み込みが足らず、それを補わねばなりませぬ。」

「そがん、本ば読みたかね。」

――大隈が尋ねる。“国事”に奔走する志士に憧れ、本を読むのに時間を費やすより、活動が大事と考えていた。

それに周りの面々が優秀過ぎるので、わりと要領の良い大隈は、自分で本を読むより「先輩たちに話を聞いた方が早い」と考えるのである。

久米は、大隈に家庭の状況を語る。

父からは「“お役目を通じ、実地で覚える”経験が大切だ。」と言い含められる。

親から「本ばかり読むな!」と言われるので、内心では反発をしている。これも反抗期と言えば、そうなのかもしれない。

――久米の父は、有田皿山の代官である。生産組織の管理や徴税…隙の無い実務能力こそが、学問よりも重要と考えていた。

「私には合点が行きません。書物を読み込むことが、大局を見る目を養うはずです。」

「久米も変わっとるごた…」

大隈も書物ばかり読んでいては駄目だと考えるのだが、久米の意見は真っ直ぐに過ぎて、逆に新鮮に映ったようだ。

そして、藩の“砲術長”であった大隈の父・信保が世を去ってから久しい。父に反発する、久米に少しの羨ましさも感じた。

――久米丈一郎(邦武)は、学問を探求することで真実に近づきたい、と熱っぽく語る。

「そうじゃ!久米も、“義祭同盟”に入らんね!」

「“楠公”を祀る、枝吉神陽先生の“結社”でございますか。」

久米が目を輝かせ、言葉を続ける。

「神陽先生と言えば、古今東西の学問に通じ、諳(そら)んじる書物、三万冊とお聞きします。」

「そうたい…!」

大隈は“尊王”の集まりを率いるカリスマ“思想家”である枝吉神陽を尊敬する。久米は“学者”としての神陽に憧れている様子。そこが大隈にはしっくり来ない。

話がかみ合っていないところはある。

しかし、八太郎くんは、望み通り“義祭同盟”を語る友を得たのである。

――その頃、“蘭学寮”では、杉谷擁助が講義を行っていた。

「では、各々よく読み込んでおくように。」

杉谷が話し終える。

かつて鉄製大砲の技術書を作り上げた、伝説の翻訳担当が先生なのだ。

「杉谷先生!ご教示いただきたい事がござる。」

江藤新平である。話終えるや否やの切り込みである。

「江藤さん!私も聞きたいことがあります。同席させてもらってよかですか。」

――ここでも、才気を感じさせる少年が言葉を発する。年の頃は江藤より4~5歳下であろうか。

「石丸くんか。貴君の質問ならば、私も聞きたい!同席を所望する。」

江藤も、石丸少年の才能を認めている様子だ。

少年の名は、石丸虎五郎(安世)という。

後にイギリスに渡り、佐賀藩随一の語学の達人となる秀才である。

「はっはっは…両者とも、熱心なことだ。」

杉谷は上機嫌で、質問に答えていく。教師冥利に尽きるといった表情である。

――幕末の“時計”とともに、佐賀藩士たちの時間も進んでいく。

今回、登場した久米邦武と、石丸安世。

後の新時代にも、佐賀の陶磁器産業と深く関わることになる。

そして、大隈重信の描いた夢は、久米を窮地から救い出す。

逆に石丸が生涯をかけた仕事は、江藤新平を追い詰める運命にあった。

いずれも、これからずっと先の話である。

(続く)

“義祭同盟”の感動を共有できる同年代を探す、大隈八太郎(重信)。

その眼前に現れた品の良さそうな少年とは…

――たしか、この子は、藩校「弘道館」に最近入学してきた。

「お主、名はたしか…」

大隈八太郎、名前が出てくる前に躊躇なく話しかける。気持ちが先行しているのである。

「久米丈一郎と申す。」

「そがんやった、久米ばい!こちらも名乗らんばな。」

…と自己紹介をしようとする八太郎。

「大隈くんですね。存じています。」

“貴方のことは、誰でも知っています”と言わんばかりに、久米丈一郎(邦武)が、先に言葉を発した。

――大隈とほぼ同年代だが、久米の方が言葉遣いは洗練されており、教養の高さを感じさせる。

「久米…と言えば、有田のお代官じゃなかね。」

「ええ、父が有田の皿山にて、代官の任に。」

久米丈一郎(邦武)の父・邦郷は、有田“皿山”の代官として名を残している。

佐賀藩が産業振興の柱の1つとする陶磁器の製造。その拠点である有田の“皿山”。久米の父は、藩の重要任務に就くエリートであった。

「随分と“弘道館”への入学が遅くなりました。」

こうした経過もあり、久米が藩校“弘道館”に来たのは、最近(16歳頃)だった。

――大隈八太郎は、藩校「弘道館」の教育内容が、伝統的な“葉隠”や漢学に偏ることに批判的である。

大隈の目には、藩校の教育は進歩を止めている…とすら映っていた。

「お主は相当に賢いと見受ける。今さら“弘道館”などで学ばずとも。」

「いや、書物の読み込みが足らず、それを補わねばなりませぬ。」

「そがん、本ば読みたかね。」

――大隈が尋ねる。“国事”に奔走する志士に憧れ、本を読むのに時間を費やすより、活動が大事と考えていた。

それに周りの面々が優秀過ぎるので、わりと要領の良い大隈は、自分で本を読むより「先輩たちに話を聞いた方が早い」と考えるのである。

久米は、大隈に家庭の状況を語る。

父からは「“お役目を通じ、実地で覚える”経験が大切だ。」と言い含められる。

親から「本ばかり読むな!」と言われるので、内心では反発をしている。これも反抗期と言えば、そうなのかもしれない。

――久米の父は、有田皿山の代官である。生産組織の管理や徴税…隙の無い実務能力こそが、学問よりも重要と考えていた。

「私には合点が行きません。書物を読み込むことが、大局を見る目を養うはずです。」

「久米も変わっとるごた…」

大隈も書物ばかり読んでいては駄目だと考えるのだが、久米の意見は真っ直ぐに過ぎて、逆に新鮮に映ったようだ。

そして、藩の“砲術長”であった大隈の父・信保が世を去ってから久しい。父に反発する、久米に少しの羨ましさも感じた。

――久米丈一郎(邦武)は、学問を探求することで真実に近づきたい、と熱っぽく語る。

「そうじゃ!久米も、“義祭同盟”に入らんね!」

「“楠公”を祀る、枝吉神陽先生の“結社”でございますか。」

久米が目を輝かせ、言葉を続ける。

「神陽先生と言えば、古今東西の学問に通じ、諳(そら)んじる書物、三万冊とお聞きします。」

「そうたい…!」

大隈は“尊王”の集まりを率いるカリスマ“思想家”である枝吉神陽を尊敬する。久米は“学者”としての神陽に憧れている様子。そこが大隈にはしっくり来ない。

話がかみ合っていないところはある。

しかし、八太郎くんは、望み通り“義祭同盟”を語る友を得たのである。

――その頃、“蘭学寮”では、杉谷擁助が講義を行っていた。

「では、各々よく読み込んでおくように。」

杉谷が話し終える。

かつて鉄製大砲の技術書を作り上げた、伝説の翻訳担当が先生なのだ。

「杉谷先生!ご教示いただきたい事がござる。」

江藤新平である。話終えるや否やの切り込みである。

「江藤さん!私も聞きたいことがあります。同席させてもらってよかですか。」

――ここでも、才気を感じさせる少年が言葉を発する。年の頃は江藤より4~5歳下であろうか。

「石丸くんか。貴君の質問ならば、私も聞きたい!同席を所望する。」

江藤も、石丸少年の才能を認めている様子だ。

少年の名は、石丸虎五郎(安世)という。

後にイギリスに渡り、佐賀藩随一の語学の達人となる秀才である。

「はっはっは…両者とも、熱心なことだ。」

杉谷は上機嫌で、質問に答えていく。教師冥利に尽きるといった表情である。

――幕末の“時計”とともに、佐賀藩士たちの時間も進んでいく。

今回、登場した久米邦武と、石丸安世。

後の新時代にも、佐賀の陶磁器産業と深く関わることになる。

そして、大隈重信の描いた夢は、久米を窮地から救い出す。

逆に石丸が生涯をかけた仕事は、江藤新平を追い詰める運命にあった。

いずれも、これからずっと先の話である。

(続く)

2020年07月23日

第12話「海軍伝習」⑧(いざ、長崎へ)

こんばんは。

本編に戻ります。ここで第11話「蝦夷探検」のオープニングを振り返るところから。

殿・鍋島直正は、いきなり蒸気船“スンビン号”を買おうとしました。

〔参照:第11話「蝦夷探検」①(殿、蒸気船に乗る)〕

これは幕府が長崎海軍伝習所を開設するための“予備伝習”。いわばプレオープンとして行った蒸気船の航海でした。

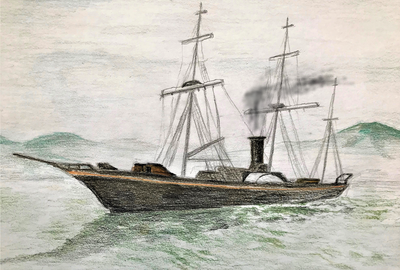

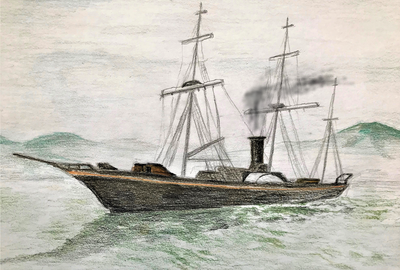

――1854年、長崎。殿・鍋島直正が蒸気船“スンビン号”から下船する。

「本島よ!“スンビン号”は惜しかったのう…!」

殿・直正は“釣り逃がした魚”が、まだ惜しいようだ。

「はっ。しかし艦長どのが、良き船が得られるよう助力すると。」

「そうじゃな。押すのじゃ!確かに“黒船”が得られるまで押すのじゃ!」

その時点での“スンビン号”艦長はファビウスというオランダ軍人。

日本に西洋式海軍の創設を勧めた。そして翌年、この蒸気船は幕府に献上され、“観光丸”と名付けられる。

――当時、日米和親条約が結ばれ、諸外国との交渉も進んでいた。

諸大名が“大船”の所持を禁じられた時代は終わったのである。

「そうじゃ。わが家来が“黒船”を操れねば、意味を成さぬな…」

直正は、海軍人材の育成にいち早く着目していた。

「さすが、殿…」

本島藤太夫、側近としての“お世辞”ではなく、感嘆する。

当時の大名にも、賢公や開明的と呼ばれる人物は幾人かいるが…

実際に蒸気船に乗り込んで“この船、買う!”と言い出したり、自ら海軍の伝習生集めを画策するのは、直正ぐらいのものである。

――結局、側近の本島藤太夫(40代)まで海軍伝習に参加すると決まっている。

「わが家来はとにかく学ばねばならぬ…でございますね。」

本島は、殿の言葉をなぞって、自分を鼓舞する。

かなりハードな“四十の手習い”になるだろう。

本島は、覚悟を決めた様子だ。

「昔日ほど物覚えが良くありませぬ。されど…また一から学ぶ所存にござる!」

「そうじゃ、さすがは本島であるな!よくぞ申した!」

殿・鍋島直正、やる気を見せる家来に意気が上がる。すでに“黒船”が買えなかったショックから立ち直った様子だ。

――1855年、佐賀。多布施にある理化学研究所“精錬方”。

「そいぎ、行って来るけん。」

佐野栄寿(常民)も、海軍伝習を受けるため、長崎に旅立つ。

「待たんね!」

技術者・田中久重が、背を向けようとする佐野を呼び留めた。

「“ええもん”があるから、旅立つ前に見ていけや!」

蘭学者・石黒寛次。今日は、翻訳小屋から出てきている。

――ポッ…!軽い“汽笛”の音がした。

シュッシュッシュ…耳慣れない音が聞こえる。

しかし、佐野栄寿には、その音の“正体”がわかった。

「陸蒸気(おかじょうき)…?」

しばらく、伝習への準備で忙しかった佐野。

試作品(ひな型)の完成は確認していたが、ここまでのものが仕上がっていた。

――ついに佐賀藩の“精錬方”は自前で“蒸気機関”を作ることに成功したのである。

「どうどす~、佐野はんっ!泣けるやろっ!」

科学者・中村奇輔が“陸蒸気”(機関車)の向こう側から声を張る。

たぶん佐野は感動で泣くだろう…という、旅立ちの餞(はなむけ)である。

「中村さんっ!もう涙で前が見えません…長崎に行きづらいじゃなかですか~っ!」

――同じく1855年、ふたたび長崎。幕府が開設した。長崎の海軍伝習所は“海軍士官”の学校である。

“海軍士官”は、部下である水兵や水夫たちを、まさに手足のように使わねばならない。

教官となったオランダ人士官・ライケンの激が飛ぶ。

「キビキビト、動ケ!」

「はい!教官!」

「士官ガ、ボンヤリ突ッ立ッテイテハ、部下モ動ケナイゾ!」

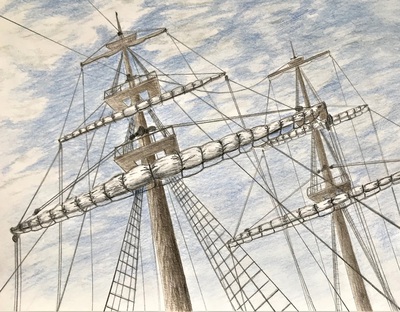

――洋式帆船のマストに登り、帆を張る訓練。

「体デ覚エルンダ!」

既に40歳を超えている、本島藤太夫。

「これはこたえるな…」

吹き出す汗。体の予期せぬところの筋肉を使うことによる疲労感。

――少し後ろを見る。佐野栄寿もヨロヨロと登っている。

「佐野!どうしたのだ?私より遅いとは…」

本島が、後ろを見遣って声をかける。

しかし、佐野も30代であるから伝習生としては若い方ではない。

「いや、面目次第もございません。」

佐野、目がウルウルしている。何やら気分が悪そうだ。

「佐野…さては。昨夜、飲み過ぎたな!」

「本島さま!以後、気を付けまする!」

――実は“鯨飲”と言われるほど酒が好きな佐野。秀才でも油断することはあるようだ。

教官ライケンの叱責が飛ぶ。

「コラ!ソコ!私語ハ慎メ!」

そして、よく響く大声で伝習生たちに訓示をする

「“士官”デサエ有レバ、部下ハ従ウカ!?…ソンナ事ハ、無イゾ!」

「皆、励メ!競ウノダ。君タチハ、優レタ“士官”ニナレ!」

「はい!教官!」

今にも吐きそうな佐野も、大声を張った。

(続く)

本編に戻ります。ここで第11話「蝦夷探検」のオープニングを振り返るところから。

殿・鍋島直正は、いきなり蒸気船“スンビン号”を買おうとしました。

〔参照:

これは幕府が長崎海軍伝習所を開設するための“予備伝習”。いわばプレオープンとして行った蒸気船の航海でした。

――1854年、長崎。殿・鍋島直正が蒸気船“スンビン号”から下船する。

「本島よ!“スンビン号”は惜しかったのう…!」

殿・直正は“釣り逃がした魚”が、まだ惜しいようだ。

「はっ。しかし艦長どのが、良き船が得られるよう助力すると。」

「そうじゃな。押すのじゃ!確かに“黒船”が得られるまで押すのじゃ!」

その時点での“スンビン号”艦長はファビウスというオランダ軍人。

日本に西洋式海軍の創設を勧めた。そして翌年、この蒸気船は幕府に献上され、“観光丸”と名付けられる。

――当時、日米和親条約が結ばれ、諸外国との交渉も進んでいた。

諸大名が“大船”の所持を禁じられた時代は終わったのである。

「そうじゃ。わが家来が“黒船”を操れねば、意味を成さぬな…」

直正は、海軍人材の育成にいち早く着目していた。

「さすが、殿…」

本島藤太夫、側近としての“お世辞”ではなく、感嘆する。

当時の大名にも、賢公や開明的と呼ばれる人物は幾人かいるが…

実際に蒸気船に乗り込んで“この船、買う!”と言い出したり、自ら海軍の伝習生集めを画策するのは、直正ぐらいのものである。

――結局、側近の本島藤太夫(40代)まで海軍伝習に参加すると決まっている。

「わが家来はとにかく学ばねばならぬ…でございますね。」

本島は、殿の言葉をなぞって、自分を鼓舞する。

かなりハードな“四十の手習い”になるだろう。

本島は、覚悟を決めた様子だ。

「昔日ほど物覚えが良くありませぬ。されど…また一から学ぶ所存にござる!」

「そうじゃ、さすがは本島であるな!よくぞ申した!」

殿・鍋島直正、やる気を見せる家来に意気が上がる。すでに“黒船”が買えなかったショックから立ち直った様子だ。

――1855年、佐賀。多布施にある理化学研究所“精錬方”。

「そいぎ、行って来るけん。」

佐野栄寿(常民)も、海軍伝習を受けるため、長崎に旅立つ。

「待たんね!」

技術者・田中久重が、背を向けようとする佐野を呼び留めた。

「“ええもん”があるから、旅立つ前に見ていけや!」

蘭学者・石黒寛次。今日は、翻訳小屋から出てきている。

――ポッ…!軽い“汽笛”の音がした。

シュッシュッシュ…耳慣れない音が聞こえる。

しかし、佐野栄寿には、その音の“正体”がわかった。

「陸蒸気(おかじょうき)…?」

しばらく、伝習への準備で忙しかった佐野。

試作品(ひな型)の完成は確認していたが、ここまでのものが仕上がっていた。

――ついに佐賀藩の“精錬方”は自前で“蒸気機関”を作ることに成功したのである。

「どうどす~、佐野はんっ!泣けるやろっ!」

科学者・中村奇輔が“陸蒸気”(機関車)の向こう側から声を張る。

たぶん佐野は感動で泣くだろう…という、旅立ちの餞(はなむけ)である。

「中村さんっ!もう涙で前が見えません…長崎に行きづらいじゃなかですか~っ!」

――同じく1855年、ふたたび長崎。幕府が開設した。長崎の海軍伝習所は“海軍士官”の学校である。

“海軍士官”は、部下である水兵や水夫たちを、まさに手足のように使わねばならない。

教官となったオランダ人士官・ライケンの激が飛ぶ。

「キビキビト、動ケ!」

「はい!教官!」

「士官ガ、ボンヤリ突ッ立ッテイテハ、部下モ動ケナイゾ!」

――洋式帆船のマストに登り、帆を張る訓練。

「体デ覚エルンダ!」

既に40歳を超えている、本島藤太夫。

「これはこたえるな…」

吹き出す汗。体の予期せぬところの筋肉を使うことによる疲労感。

――少し後ろを見る。佐野栄寿もヨロヨロと登っている。

「佐野!どうしたのだ?私より遅いとは…」

本島が、後ろを見遣って声をかける。

しかし、佐野も30代であるから伝習生としては若い方ではない。

「いや、面目次第もございません。」

佐野、目がウルウルしている。何やら気分が悪そうだ。

「佐野…さては。昨夜、飲み過ぎたな!」

「本島さま!以後、気を付けまする!」

――実は“鯨飲”と言われるほど酒が好きな佐野。秀才でも油断することはあるようだ。

教官ライケンの叱責が飛ぶ。

「コラ!ソコ!私語ハ慎メ!」

そして、よく響く大声で伝習生たちに訓示をする

「“士官”デサエ有レバ、部下ハ従ウカ!?…ソンナ事ハ、無イゾ!」

「皆、励メ!競ウノダ。君タチハ、優レタ“士官”ニナレ!」

「はい!教官!」

今にも吐きそうな佐野も、大声を張った。

(続く)

2020年07月25日

第12話「海軍伝習」⑨-1(悔しかごたぁ・前編)

こんばんは。

投稿を作成したら、長くなり過ぎたので、前・後編に分けます。なお、サブタイトルどおり、両方とも“悔しい”話を準備しています。

さて、前回。殿・鍋島直正は黒船(西洋式の艦船)を操る人材の育成を急務と判断。その翌年、佐賀城下の“精錬方”では、蒸気機関車(模型)のテスト走行で、佐野栄寿(常民)を見送った…という展開でした。

この頃には、長崎でオランダ士官による、本格的な海軍技術の伝習が始まっています。

――その頃、佐賀城下の多布施にある“蘭学寮”。

教師・杉谷雍助が、優秀な生徒たちに声をかける。

「先日、話していた長崎での伝習の件だが…」

「いよいよですか。待ちきれんがごたです。」

中牟田倉之助。学生たちを“イナゴの群れ”に例えて、何やら計算をしていた少年。もちろん、得意科目は数学。

「いつお呼びがあっても、仕度は万端です。」

石丸虎五郎(安世)。理数系も強いが、語学力も卓越している。

石丸は、のちに東京-長崎間に電信線を敷設し、情報の伝達速度を一変させる人物。佐賀藩士だったので、絶縁体である碍子(がいし)の製造に「有田の磁器の技術が使える!」と気づいたのである。

――その場に居合わせたボサボサ髪の“蘭学寮”生、江藤新平が2人に声を掛けた。

「この国の“海防”は、貴君らの双肩に掛かるようだ!」

江藤が、中牟田・石丸の両名に、仰々しい言葉をかける。

「お主らなら、間違いは無い!」

先輩らしい見送りのセリフだ。

孤高の人っぽい江藤であるが、賢い後輩たちを認めている様子だ。

「何ゆえ、江藤さんは伝習に呼ばれんとですか?」

ここで中牟田が、素朴な疑問を発する。

どうやら“空気を読まない”のは、江藤の専売特許ではないらしい。全力で理系少年の中牟田が、この場では避けるべき質問をした。

――教師・杉谷が渋い顔をする。「わかっている…江藤は優秀なのだ!でも、貧乏なのだ…」これは当人の前では言いづらい。

すると、江藤が口を開いた。

「私とて、長崎に向かいたい気持ちは山々だ!」

「では、我らとともに参りましょう!」

石丸虎五郎(安世)は、江藤の“義祭同盟”での活躍を知っている。

賢いと評判の先輩に“伝習に行きますよね!”と尋ねる、無邪気な下級生と考えてほしい。

「私には取り組んでいる“仕事”があるのだ。」

「それは、如何なる物ですか!?」

――藩の役人でもない先輩・江藤の“仕事”とは何か、石丸の疑問は当然である。

「建白書を綴っている。“図海策”と名付くものだ。」

“図海策”とは翌1856年に完成する、江藤新平の意見書である。

その内容は、極めて先進的。

“民が苦しむ”という理由で、“攘夷”戦争への突入を否定。むしろ、海洋国・日本の立地を活かして、積極的に貿易を進めるべし…という、とても地方の書生とは思えない意見である。

教師・杉谷は、江藤自身の言葉により“言いづらいことを語る”窮地を脱した。

「そうだ!江藤も、己の信ずるところに、力を尽くしておるのだ。」

――これで“蘭学寮”の教師として、中牟田と石丸の2人を送り出せる。

教師・杉谷は、2人への期待を伝える。

「お前たちは長崎の伝習で、力の限り学んで来い。」

「はい!」

中牟田倉之助が大きく返事をする。

「肥前佐賀の名に恥じぬ、修練を積んで参ります!」

石丸虎五郎(安世)も決意を述べた。

――下級生2人の情熱に満ちた表情を見つめる、江藤。

意見書の構想があるのも事実だったが、江藤家は、何とか武士扱いされる程度の“手明鑓”の身分。

「長崎の伝習…、受けたいに決まっておる…」

旅立つ後輩2人の後ろ姿に悔しさを感じる江藤、学費が足らないのも現実だったのである。

(続く)

投稿を作成したら、長くなり過ぎたので、前・後編に分けます。なお、サブタイトルどおり、両方とも“悔しい”話を準備しています。

さて、前回。殿・鍋島直正は黒船(西洋式の艦船)を操る人材の育成を急務と判断。その翌年、佐賀城下の“精錬方”では、蒸気機関車(模型)のテスト走行で、佐野栄寿(常民)を見送った…という展開でした。

この頃には、長崎でオランダ士官による、本格的な海軍技術の伝習が始まっています。

――その頃、佐賀城下の多布施にある“蘭学寮”。

教師・杉谷雍助が、優秀な生徒たちに声をかける。

「先日、話していた長崎での伝習の件だが…」

「いよいよですか。待ちきれんがごたです。」

中牟田倉之助。学生たちを“イナゴの群れ”に例えて、何やら計算をしていた少年。もちろん、得意科目は数学。

「いつお呼びがあっても、仕度は万端です。」

石丸虎五郎(安世)。理数系も強いが、語学力も卓越している。

石丸は、のちに東京-長崎間に電信線を敷設し、情報の伝達速度を一変させる人物。佐賀藩士だったので、絶縁体である碍子(がいし)の製造に「有田の磁器の技術が使える!」と気づいたのである。

――その場に居合わせたボサボサ髪の“蘭学寮”生、江藤新平が2人に声を掛けた。

「この国の“海防”は、貴君らの双肩に掛かるようだ!」

江藤が、中牟田・石丸の両名に、仰々しい言葉をかける。

「お主らなら、間違いは無い!」

先輩らしい見送りのセリフだ。

孤高の人っぽい江藤であるが、賢い後輩たちを認めている様子だ。

「何ゆえ、江藤さんは伝習に呼ばれんとですか?」

ここで中牟田が、素朴な疑問を発する。

どうやら“空気を読まない”のは、江藤の専売特許ではないらしい。全力で理系少年の中牟田が、この場では避けるべき質問をした。

――教師・杉谷が渋い顔をする。「わかっている…江藤は優秀なのだ!でも、貧乏なのだ…」これは当人の前では言いづらい。

すると、江藤が口を開いた。

「私とて、長崎に向かいたい気持ちは山々だ!」

「では、我らとともに参りましょう!」

石丸虎五郎(安世)は、江藤の“義祭同盟”での活躍を知っている。

賢いと評判の先輩に“伝習に行きますよね!”と尋ねる、無邪気な下級生と考えてほしい。

「私には取り組んでいる“仕事”があるのだ。」

「それは、如何なる物ですか!?」

――藩の役人でもない先輩・江藤の“仕事”とは何か、石丸の疑問は当然である。

「建白書を綴っている。“図海策”と名付くものだ。」

“図海策”とは翌1856年に完成する、江藤新平の意見書である。

その内容は、極めて先進的。

“民が苦しむ”という理由で、“攘夷”戦争への突入を否定。むしろ、海洋国・日本の立地を活かして、積極的に貿易を進めるべし…という、とても地方の書生とは思えない意見である。

教師・杉谷は、江藤自身の言葉により“言いづらいことを語る”窮地を脱した。

「そうだ!江藤も、己の信ずるところに、力を尽くしておるのだ。」

――これで“蘭学寮”の教師として、中牟田と石丸の2人を送り出せる。

教師・杉谷は、2人への期待を伝える。

「お前たちは長崎の伝習で、力の限り学んで来い。」

「はい!」

中牟田倉之助が大きく返事をする。

「肥前佐賀の名に恥じぬ、修練を積んで参ります!」

石丸虎五郎(安世)も決意を述べた。

――下級生2人の情熱に満ちた表情を見つめる、江藤。

意見書の構想があるのも事実だったが、江藤家は、何とか武士扱いされる程度の“手明鑓”の身分。

「長崎の伝習…、受けたいに決まっておる…」

旅立つ後輩2人の後ろ姿に悔しさを感じる江藤、学費が足らないのも現実だったのである。

(続く)

2020年07月26日

第12話「海軍伝習」⑨-2(悔しかごたぁ・後編)

こんばんは。

新型コロナの感染拡大で、打ち込んできた部活の大会、楽しみにしていたイベントの中止…色々と「悔しい」想いをしている若者も多いことでしょう。

もっと切実なのは、仕事の環境の変容や、見込んでいた商機の逸失に悩む大人かもしれません…近いうちに「倍返し」できる手立ては無いものか。

「大河ドラマ」ではありませんが、他局のドラマを見てそう思います。

…前回の続き、「悔しい」話の後編です。

――長崎。若手(20歳ぐらい)を、次々と海軍伝習に派遣する佐賀藩。

「本日は、“観光丸”にて操練ができっとですか?」

「いや、航海の日ゆえ、“公儀”(幕府)伝習生だけが船に乗る。」

殿・鍋島直正の側近でもある本島藤太夫。若手だけでも、航海の訓練を受けさせたいが…という、歯がゆい面持ちが見て取れる。

――佐賀藩の海軍伝習への派遣は48名と伝わる。諸藩で最多の参加人数。大勢の若者がこの伝習に情熱を燃やす。

「では、帆船であれば、使えんとですか?」

「そいも…難しか。」

参加者たちのまとめ役として面倒を見るのは、佐野栄寿(常民)である。表情からは、本島と同じく悔しさが伺える。

――言うまでもなく、長崎での海軍伝習は、幕府の主宰である。

湾外での航海など実践的な訓練は、幕府の伝習生が優先された。

「我々は海に出るゆえ、佐賀の諸君もせいぜい励みたまえ。」

余計な声掛けである。幕府伝習生にメラメラと対抗心を燃やす者もいる。

「…海に出るのは良かばってん。黙って行かんね!」

幕府伝習生には、勝鱗太郎(海舟)や榎本武揚などの俊英がいるが、出世のための“箔付け”で参加した者も居る様子だ。

――目の前を通り過ぎて行くのは、蒸気船“観光丸”。殿・直正も欲しがっていた“黒船”である。

得意気な様子で艦上に並び、航海に出る幕府伝習生たち。

「悔しかごたぁ!!」

佐賀の伝習生たちも、実際の航海で“黒船”の操練を学びたい。

幾人かの本音は、長崎の海に響いた。

そこで石丸虎五郎が、きょろきょろと辺りを見回す。

「あれっ、中牟田(なかむた)はどこね?」

「そこに居っとよ。」

「…そがんか…“和算”とは解き方が異なっとね…」

中牟田倉之助はその場に座り込み、オランダの数学書を読み解いていた。実習が無いことを悔しがるより、西洋数学の方が魅力的なようだ。

――造船、航海、測量、天文、地理…様々な数字を用いる近代海軍。数学の知識は必須である。

佐賀藩は家柄よりも、実習に適した人材を送り込んでいた。

「中牟田に続かんね!今しか学べんことがあるばい!」

佐野が、ひと回り年下の伝習生たちを鼓舞する。

「そがんたいっ!まず、できることをせんば!」

「よかごたっ!」

せっかく海軍伝習に来たのに、自由に動かせる船が無い。そんな制約の中で佐賀藩士たちは、声を掛け合って猛勉強を始めたのである。

(続く)

新型コロナの感染拡大で、打ち込んできた部活の大会、楽しみにしていたイベントの中止…色々と「悔しい」想いをしている若者も多いことでしょう。

もっと切実なのは、仕事の環境の変容や、見込んでいた商機の逸失に悩む大人かもしれません…近いうちに「倍返し」できる手立ては無いものか。

「大河ドラマ」ではありませんが、他局のドラマを見てそう思います。

…前回の続き、「悔しい」話の後編です。

――長崎。若手(20歳ぐらい)を、次々と海軍伝習に派遣する佐賀藩。

「本日は、“観光丸”にて操練ができっとですか?」

「いや、航海の日ゆえ、“公儀”(幕府)伝習生だけが船に乗る。」

殿・鍋島直正の側近でもある本島藤太夫。若手だけでも、航海の訓練を受けさせたいが…という、歯がゆい面持ちが見て取れる。

――佐賀藩の海軍伝習への派遣は48名と伝わる。諸藩で最多の参加人数。大勢の若者がこの伝習に情熱を燃やす。

「では、帆船であれば、使えんとですか?」

「そいも…難しか。」

参加者たちのまとめ役として面倒を見るのは、佐野栄寿(常民)である。表情からは、本島と同じく悔しさが伺える。

――言うまでもなく、長崎での海軍伝習は、幕府の主宰である。

湾外での航海など実践的な訓練は、幕府の伝習生が優先された。

「我々は海に出るゆえ、佐賀の諸君もせいぜい励みたまえ。」

余計な声掛けである。幕府伝習生にメラメラと対抗心を燃やす者もいる。

「…海に出るのは良かばってん。黙って行かんね!」

幕府伝習生には、勝鱗太郎(海舟)や榎本武揚などの俊英がいるが、出世のための“箔付け”で参加した者も居る様子だ。

――目の前を通り過ぎて行くのは、蒸気船“観光丸”。殿・直正も欲しがっていた“黒船”である。

得意気な様子で艦上に並び、航海に出る幕府伝習生たち。

「悔しかごたぁ!!」

佐賀の伝習生たちも、実際の航海で“黒船”の操練を学びたい。

幾人かの本音は、長崎の海に響いた。

そこで石丸虎五郎が、きょろきょろと辺りを見回す。

「あれっ、中牟田(なかむた)はどこね?」

「そこに居っとよ。」

「…そがんか…“和算”とは解き方が異なっとね…」

中牟田倉之助はその場に座り込み、オランダの数学書を読み解いていた。実習が無いことを悔しがるより、西洋数学の方が魅力的なようだ。

――造船、航海、測量、天文、地理…様々な数字を用いる近代海軍。数学の知識は必須である。

佐賀藩は家柄よりも、実習に適した人材を送り込んでいた。

「中牟田に続かんね!今しか学べんことがあるばい!」

佐野が、ひと回り年下の伝習生たちを鼓舞する。

「そがんたいっ!まず、できることをせんば!」

「よかごたっ!」

せっかく海軍伝習に来たのに、自由に動かせる船が無い。そんな制約の中で佐賀藩士たちは、声を掛け合って猛勉強を始めたのである。

(続く)

2020年07月28日

第12話「海軍伝習」⑩-1(負けんばい!・前編)

こんばんは。

前回の続きです。

「やられたら、やり返さんね!」ではありませんが…

幕府の伝習生が航海の訓練に出る中、船が無いので座学をしていた佐賀藩士たちは、今回から逆襲に転じます。

…とはいえ、「“倍返し”ばい!」というような遺恨の残る方法ではなく、前向きでスマートに対抗心を燃やします。第12話のラストの投稿も長くなったので、前・後編の設定です。

――1857年、長崎・出島。海軍の士官2名が、オランダ商館長との面会を待っている。ここからオランダ語の会話である。

待ち時間にティータイムと洒落込む。海軍士官ファビウス。

1854年、海軍伝習所の開設前に“予備伝習”も担当している。日本人に西洋海軍の技術を最初に教授したと言われる人物だ。

「香ばしい紅茶だ…」

「こうしていると、祖国オランダと変わるところが無いようだ。」

話している相手は、同じく海軍士官のカッテンディーケ。第2期の伝習の教官に着任した。

スパルタ指導に定評のあった教官ライケンの後任である。

ファビウスが、かつて艦長を務めた“観光丸”(スンビン号)は幕府に献上した。来日のたびに別の蒸気船を連れてくるのが、オランダ海軍である。

――佐野栄寿(常民)などは「阿蘭陀(オランダ)には、一体いくつ“蒸気船”があっとね!?」と驚いている。

教官に着任したカッテンディーケ。好奇心は旺盛だ。

「良質の茶葉を使っているようだ。これは…東インド産か?」

「いや…“嬉野”だ。」

ファビウスが答える。

「ウレシノ…?聞いたことが無いブランドだ。」

「…日本の著名な製茶地だ。覚えておいて損はない。」

「ところで、カッテンディーケ君。どうだね海軍の伝習は。」

「日本の者は、向学心がある。ただ…」

――ファビウスが、尋ねる。「どうしたね?気になる点でも。」

カッテンディーケが答える。

「幕府の伝習生の一部だが、知識の“つまみ食い”をしていると感じる。」

ファビウスが、言葉の含みを考えて返す。

「所詮は“出世”の道具と考えている…そんなところか。」

「“海軍の技術”を知らぬ者には大きい顔ができて、出世には役立つ…」

「教える側としては、嘆かわしいことだな。」

「そんな意識で取り組んだ者は、海軍では用を成さないでしょう。」

「まぁ、わがオランダは、幕府との繋がりを大事にすべきだ。」

オランダには“鎖国”時代も続いた日本との信頼関係がある。

貿易で新参の他国をリードしたいとの思惑があった。

――ここでカッテンディーケが「そうだ!」という表情をする。

「この前、数学の教官を待ち伏せしていた者がいた。」

「“待ち伏せ”とは、穏やかではないな…どうした?」

「その者は明日の朝には返すから、教本を貸してほしいと。」

「ほう。」

「夜な夜な、本を書き写しておるようです。」

今までの話しぶりと違い、カッテンディーケが楽し気に語った。

話を受けて、ファビウスはニヤリと笑う。

「たぶん…肥前佐賀の者だろう。」

「ファビウスさん、なぜ判るのですか!?」

「なにせ佐賀は…ご領主が、あの方だからな…私も質問攻めにあった。」

――ファビウスは、殿・鍋島直正を「西洋技術の理解者」と評している。ここから日本語である。

「よし!写し終わったばい!」

中牟田倉之助。数学の教本を、書き写し終えた。

「中牟田…あとで貸してくれんね?」

「良かよ。」

ここで、若手揃いの伝習生の間に40代の人物が駆け込む。

「喜べ!殿が帆船を買ってくださったぞ!」

本島藤太夫も“船が無い”伝習生たちの悔しさを感じていた。吉報を得て、歳も忘れて走り込んできたのである。

「おお-っ!」

どよめく佐賀の伝習生たち。

――これが佐賀藩が、はじめて入手した西洋式帆船“飛雲丸”。

長崎に入港した小型帆船を、無理を言ってオランダから購入した。

船の購入代金には、佐賀のハゼノキから作った特産品・“白蝋(ろう)”が充てられた。

「やったな!よかったやないか!」

喜びの声には“関西弁”も混じる。研究所の翻訳担当・石黒寛次(舞鶴出身)である。

佐野を見送ったはずが、結局、伝習に来ている“精錬方”の面々。そもそも“精錬方”のメンバーは、よく長崎に出入りしている。

――ついに自由に使える西洋式の船が手に入り、本格的に訓練ができる。

「これで航海の修練が積めるばい!今宵は宴会にしましょう!」

船長を務めるのは、伝習生のまとめ役である佐野と決まった。

「これは、美味いお酒が飲めそうだ!」

「佐野!お前は飲めたらええんちゃうのか…」

「石黒さん。これは“飛雲丸”の船出のお祝いです。細かいことは抜きでよかです!」

喜ぶ若手たちの表情を見て、佐野にも笑みがこぼれた。

(続く)

前回の続きです。

「やられたら、やり返さんね!」ではありませんが…

幕府の伝習生が航海の訓練に出る中、船が無いので座学をしていた佐賀藩士たちは、今回から逆襲に転じます。

…とはいえ、「“倍返し”ばい!」というような遺恨の残る方法ではなく、前向きでスマートに対抗心を燃やします。第12話のラストの投稿も長くなったので、前・後編の設定です。

――1857年、長崎・出島。海軍の士官2名が、オランダ商館長との面会を待っている。ここからオランダ語の会話である。

待ち時間にティータイムと洒落込む。海軍士官ファビウス。

1854年、海軍伝習所の開設前に“予備伝習”も担当している。日本人に西洋海軍の技術を最初に教授したと言われる人物だ。

「香ばしい紅茶だ…」

「こうしていると、祖国オランダと変わるところが無いようだ。」

話している相手は、同じく海軍士官のカッテンディーケ。第2期の伝習の教官に着任した。

スパルタ指導に定評のあった教官ライケンの後任である。

ファビウスが、かつて艦長を務めた“観光丸”(スンビン号)は幕府に献上した。来日のたびに別の蒸気船を連れてくるのが、オランダ海軍である。

――佐野栄寿(常民)などは「阿蘭陀(オランダ)には、一体いくつ“蒸気船”があっとね!?」と驚いている。

教官に着任したカッテンディーケ。好奇心は旺盛だ。

「良質の茶葉を使っているようだ。これは…東インド産か?」

「いや…“嬉野”だ。」

ファビウスが答える。

「ウレシノ…?聞いたことが無いブランドだ。」

「…日本の著名な製茶地だ。覚えておいて損はない。」

「ところで、カッテンディーケ君。どうだね海軍の伝習は。」

「日本の者は、向学心がある。ただ…」

――ファビウスが、尋ねる。「どうしたね?気になる点でも。」

カッテンディーケが答える。

「幕府の伝習生の一部だが、知識の“つまみ食い”をしていると感じる。」

ファビウスが、言葉の含みを考えて返す。

「所詮は“出世”の道具と考えている…そんなところか。」

「“海軍の技術”を知らぬ者には大きい顔ができて、出世には役立つ…」

「教える側としては、嘆かわしいことだな。」

「そんな意識で取り組んだ者は、海軍では用を成さないでしょう。」

「まぁ、わがオランダは、幕府との繋がりを大事にすべきだ。」

オランダには“鎖国”時代も続いた日本との信頼関係がある。

貿易で新参の他国をリードしたいとの思惑があった。

――ここでカッテンディーケが「そうだ!」という表情をする。

「この前、数学の教官を待ち伏せしていた者がいた。」

「“待ち伏せ”とは、穏やかではないな…どうした?」

「その者は明日の朝には返すから、教本を貸してほしいと。」

「ほう。」

「夜な夜な、本を書き写しておるようです。」

今までの話しぶりと違い、カッテンディーケが楽し気に語った。

話を受けて、ファビウスはニヤリと笑う。

「たぶん…肥前佐賀の者だろう。」

「ファビウスさん、なぜ判るのですか!?」

「なにせ佐賀は…ご領主が、あの方だからな…私も質問攻めにあった。」

――ファビウスは、殿・鍋島直正を「西洋技術の理解者」と評している。ここから日本語である。

「よし!写し終わったばい!」

中牟田倉之助。数学の教本を、書き写し終えた。

「中牟田…あとで貸してくれんね?」

「良かよ。」

ここで、若手揃いの伝習生の間に40代の人物が駆け込む。

「喜べ!殿が帆船を買ってくださったぞ!」

本島藤太夫も“船が無い”伝習生たちの悔しさを感じていた。吉報を得て、歳も忘れて走り込んできたのである。

「おお-っ!」

どよめく佐賀の伝習生たち。

――これが佐賀藩が、はじめて入手した西洋式帆船“飛雲丸”。

長崎に入港した小型帆船を、無理を言ってオランダから購入した。

船の購入代金には、佐賀のハゼノキから作った特産品・“白蝋(ろう)”が充てられた。

「やったな!よかったやないか!」

喜びの声には“関西弁”も混じる。研究所の翻訳担当・石黒寛次(舞鶴出身)である。

佐野を見送ったはずが、結局、伝習に来ている“精錬方”の面々。そもそも“精錬方”のメンバーは、よく長崎に出入りしている。

――ついに自由に使える西洋式の船が手に入り、本格的に訓練ができる。

「これで航海の修練が積めるばい!今宵は宴会にしましょう!」

船長を務めるのは、伝習生のまとめ役である佐野と決まった。

「これは、美味いお酒が飲めそうだ!」

「佐野!お前は飲めたらええんちゃうのか…」

「石黒さん。これは“飛雲丸”の船出のお祝いです。細かいことは抜きでよかです!」

喜ぶ若手たちの表情を見て、佐野にも笑みがこぼれた。

(続く)

2020年07月30日

第12話「海軍伝習」⑩-2(負けんばい!・後編)

こんばんは。

新型コロナの感染拡大が収まる気配がありません。私はいわゆる大都市圏に居るので、佐賀への帰藩を控えております。

ここ最近のサブタイトル「悔しかごたぁ!」とか「負けんばい!」というのは、私の気持ちでもあります。

では、第12話「海軍伝習」。ラストの投稿です。

佐賀藩はオランダから帆船“飛雲丸”を購入。佐野栄寿(常民)が船長となります。そして、ここから佐賀藩士たちは、さらに頑張ります。

――佐賀の伝習生たちは、自前でも洋式帆船を製作することにした。

幕府の生徒たちも、オランダの教官たちの力を借りて帆船を建造している。たしかに海軍伝習は幕府の主宰だが、佐賀藩士たちには“対抗心”があった。

「ご公儀(幕府)の伝習生に遅れを取ってはならんばい!」

佐野が皆の前で、帆船を造る旨の宣言をする。

「お-っ!!」

「船ば造るったい!!」

盛り上がる佐賀の伝習生たち。中牟田や石丸など…若手は特に張り切る。

――皆からあふれる“熱気”にオランダ人の教官も呆気に取られる。

「佐野はんの周りはいつも、こうなるよな…」

科学者・中村奇輔も苦笑いである。少し前、国産では初と伝わる“蒸気機関”を完成させてから、海軍伝習に参加している。

かくいう中村も、佐野の誘いでわざわざ京都から佐賀に来た。佐野の情熱に引き込まれている人の代表格である。

その結果、いまや“佐賀藩士”として海軍伝習に参加する。

「佐野はん!また、力を貸すで!」

「中村さんが居ると心強かです!」

――トントン、カンカン…工具と木材の音が響く。

鋼線(ワイヤー)を張る。石丸虎五郎(安世)。

「これは…楽しかですね。」

「石丸、危なかよ!気ば付けてかからんね!」

のちに海軍伝習の地・長崎から“東京”まで電信線を架けることになる、石丸安世。この時はまだ、20歳そこそこの若手伝習生である。

――オランダ人の技師の助力も得て、佐賀藩製の洋式帆船“晨風丸”が仕上がった。

「てえした(大した)もんですな。本島さん。」

当時の標準語というより、訛りの強い江戸ことば。

幕府の伝習生・勝麟太郎(海舟)である。

若手の活躍を見て、一休みしていた本島藤太夫。勝からの声掛けに応じる。

殿の側近なので、幕府との交流も気遣いのできる本島の役割のようだ。

「おおっ、勝どの。見てやってください。佐賀も船を造り申した。」

――勝麟太郎(海舟)は、老中・阿部正弘に見出された“開明派”。

幕府海軍の創設のため、長崎の伝習に派遣されている。

「これで佐賀の者も、一手に稽古ができるってぇもんだ。」

勝は浅黒い肌に白い歯を見せる。

持ち前の“べらんめえ“口調といい、あまり堅苦しい侍では無いようだ。

「ええ、公儀(幕府)の伝習に後れぬよう励みます。」

本島、言葉は控えめだが、幕府の生徒にアッと言う間に追いつく伝習生たちが誇らしい。

――主宰者の特権がなくても、佐賀藩士の“蘭学”の習熟度は高い。学習効果がすぐに現れるのだ。

「ご公儀の伝習生だが、各々の向きがバラバラと…纏(まと)まんねぇ。」

勝は、自ら幕府伝習生を非難するような口ぶりだ。

佐賀の伝習生たちは“団体戦”のつもりで頑張っている。

しかし、幕府の生徒たちは“個人戦”の出世競争に目が向いている様子だ。

「それも、あの男だ…佐野の振舞いが大きいな。」

勝麟太郎は、研究所の奇才や若い伝習生たちを引っ張る佐野の存在に注目していた。

――いまも積極的に伝習生に声を掛けて回る、佐野の背中が見える。

「それも貴方(あんた)らの殿様のお力なのかも知れねぇが…」

「然り。殿はいつも我らのことを気にかけてくださる。」

本島は、命懸けで鉄製大砲の製造にあたった日々を想い出す。

殿・鍋島直正は、失敗の責任を取ろうと切腹を申し出る本島を、こう諭した。

「死ぬことは許さん。生きて成し遂げよ。」と。

この命令は、本島を救い、十数回の失敗を乗り越える力となった。

――本島に、ひとしきり語ってから、勝麟太郎(海舟)が退出する。

「おいらは言葉遣いが雑でいけねぇ。江戸っ子なもんでね。ご勘弁を。」

「いや、何のお構いもできず。ご丁寧に恐れ入る。」

本島は、歩き去る勝麟太郎を見て思う。

「何やら“食えぬ男”という気配か。しかし、才気があるのは間違いあるまい…」

“賢い人物”が気になって仕方がない、本島藤太夫。

やはり殿・直正の傍に仕える人物である。

――さらに、佐賀の伝習生たちに極めつけの“贈り物”があった。乱反射する陽射しの中、ある“黒船”が姿を見せた。

佐賀藩がオランダより購入した蒸気軍艦が、長崎に入港したのである。そして、艦上に殿・鍋島直正が姿を見せる。

「おおっ、殿のお成りだ!」

「皆、控えよう。」

旧来の作法を取ろうとする伝習生を、本島藤太夫が諭す。

「礼法は、伝習で学んだ“海軍”の流儀で行うべし…との殿の仰せである。」

――西洋の海軍にならった礼法で殿を迎えるのだ。号令を掛ける佐野の声が響く。

「整列!」

港に向かって隊列を組み、居並ぶ佐賀の伝習生たち。

「敬礼!」

本島など殿の側近、中村など“精錬方”の面々、石丸など“蘭学寮”の若手…入港してきた“蒸気船”に、西洋式の儀礼を行う。

「しばらく見ぬうちに立派になりおって…」

鍋島直正。念願の蒸気軍艦“電流丸”から、海軍伝習で鍛えられた家来たちを見る。

この“電流丸”が、佐賀海軍の不動のエースとなる蒸気軍艦。

殿・直正とともに幕末の荒波を乗り越えていくのである。

(第13話「通商条約」に続く)

新型コロナの感染拡大が収まる気配がありません。私はいわゆる大都市圏に居るので、佐賀への帰藩を控えております。

ここ最近のサブタイトル「悔しかごたぁ!」とか「負けんばい!」というのは、私の気持ちでもあります。

では、第12話「海軍伝習」。ラストの投稿です。

佐賀藩はオランダから帆船“飛雲丸”を購入。佐野栄寿(常民)が船長となります。そして、ここから佐賀藩士たちは、さらに頑張ります。

――佐賀の伝習生たちは、自前でも洋式帆船を製作することにした。

幕府の生徒たちも、オランダの教官たちの力を借りて帆船を建造している。たしかに海軍伝習は幕府の主宰だが、佐賀藩士たちには“対抗心”があった。

「ご公儀(幕府)の伝習生に遅れを取ってはならんばい!」

佐野が皆の前で、帆船を造る旨の宣言をする。

「お-っ!!」

「船ば造るったい!!」

盛り上がる佐賀の伝習生たち。中牟田や石丸など…若手は特に張り切る。

――皆からあふれる“熱気”にオランダ人の教官も呆気に取られる。

「佐野はんの周りはいつも、こうなるよな…」

科学者・中村奇輔も苦笑いである。少し前、国産では初と伝わる“蒸気機関”を完成させてから、海軍伝習に参加している。

かくいう中村も、佐野の誘いでわざわざ京都から佐賀に来た。佐野の情熱に引き込まれている人の代表格である。

その結果、いまや“佐賀藩士”として海軍伝習に参加する。

「佐野はん!また、力を貸すで!」

「中村さんが居ると心強かです!」

――トントン、カンカン…工具と木材の音が響く。

鋼線(ワイヤー)を張る。石丸虎五郎(安世)。

「これは…楽しかですね。」

「石丸、危なかよ!気ば付けてかからんね!」

のちに海軍伝習の地・長崎から“東京”まで電信線を架けることになる、石丸安世。この時はまだ、20歳そこそこの若手伝習生である。

――オランダ人の技師の助力も得て、佐賀藩製の洋式帆船“晨風丸”が仕上がった。

「てえした(大した)もんですな。本島さん。」

当時の標準語というより、訛りの強い江戸ことば。

幕府の伝習生・勝麟太郎(海舟)である。

若手の活躍を見て、一休みしていた本島藤太夫。勝からの声掛けに応じる。

殿の側近なので、幕府との交流も気遣いのできる本島の役割のようだ。

「おおっ、勝どの。見てやってください。佐賀も船を造り申した。」

――勝麟太郎(海舟)は、老中・阿部正弘に見出された“開明派”。

幕府海軍の創設のため、長崎の伝習に派遣されている。

「これで佐賀の者も、一手に稽古ができるってぇもんだ。」

勝は浅黒い肌に白い歯を見せる。

持ち前の“べらんめえ“口調といい、あまり堅苦しい侍では無いようだ。

「ええ、公儀(幕府)の伝習に後れぬよう励みます。」

本島、言葉は控えめだが、幕府の生徒にアッと言う間に追いつく伝習生たちが誇らしい。

――主宰者の特権がなくても、佐賀藩士の“蘭学”の習熟度は高い。学習効果がすぐに現れるのだ。

「ご公儀の伝習生だが、各々の向きがバラバラと…纏(まと)まんねぇ。」

勝は、自ら幕府伝習生を非難するような口ぶりだ。

佐賀の伝習生たちは“団体戦”のつもりで頑張っている。

しかし、幕府の生徒たちは“個人戦”の出世競争に目が向いている様子だ。

「それも、あの男だ…佐野の振舞いが大きいな。」

勝麟太郎は、研究所の奇才や若い伝習生たちを引っ張る佐野の存在に注目していた。

――いまも積極的に伝習生に声を掛けて回る、佐野の背中が見える。

「それも貴方(あんた)らの殿様のお力なのかも知れねぇが…」

「然り。殿はいつも我らのことを気にかけてくださる。」

本島は、命懸けで鉄製大砲の製造にあたった日々を想い出す。

殿・鍋島直正は、失敗の責任を取ろうと切腹を申し出る本島を、こう諭した。

「死ぬことは許さん。生きて成し遂げよ。」と。

この命令は、本島を救い、十数回の失敗を乗り越える力となった。

――本島に、ひとしきり語ってから、勝麟太郎(海舟)が退出する。

「おいらは言葉遣いが雑でいけねぇ。江戸っ子なもんでね。ご勘弁を。」

「いや、何のお構いもできず。ご丁寧に恐れ入る。」

本島は、歩き去る勝麟太郎を見て思う。

「何やら“食えぬ男”という気配か。しかし、才気があるのは間違いあるまい…」

“賢い人物”が気になって仕方がない、本島藤太夫。

やはり殿・直正の傍に仕える人物である。

――さらに、佐賀の伝習生たちに極めつけの“贈り物”があった。乱反射する陽射しの中、ある“黒船”が姿を見せた。

佐賀藩がオランダより購入した蒸気軍艦が、長崎に入港したのである。そして、艦上に殿・鍋島直正が姿を見せる。

「おおっ、殿のお成りだ!」

「皆、控えよう。」

旧来の作法を取ろうとする伝習生を、本島藤太夫が諭す。

「礼法は、伝習で学んだ“海軍”の流儀で行うべし…との殿の仰せである。」

――西洋の海軍にならった礼法で殿を迎えるのだ。号令を掛ける佐野の声が響く。

「整列!」

港に向かって隊列を組み、居並ぶ佐賀の伝習生たち。

「敬礼!」

本島など殿の側近、中村など“精錬方”の面々、石丸など“蘭学寮”の若手…入港してきた“蒸気船”に、西洋式の儀礼を行う。

「しばらく見ぬうちに立派になりおって…」

鍋島直正。念願の蒸気軍艦“電流丸”から、海軍伝習で鍛えられた家来たちを見る。

この“電流丸”が、佐賀海軍の不動のエースとなる蒸気軍艦。

殿・直正とともに幕末の荒波を乗り越えていくのである。

(第13話「通商条約」に続く)