2024年04月13日

「小休止その3、重たい一日」

こんばんは。今回の記事、予定では“本編”に戻るつもりでした。

ところが少し前に、本日(2024年4月13日)が歴史上、とても“重たい日”であることに気付きました。

年表で確認する限り、幕末・明治期で活躍した、佐賀の誇る“七賢人”のうち、江藤新平と島義勇が、その生涯を終えた日から150年。

※島義勇像

――このような、ブログを書いていますので、

私を、ある程度は佐賀の歴史に詳しい人と思う方もいるかもしれませんが、実のところ、その蓄積は乏しく、“新参者”と言ってよい履歴です。

その歴史の“真価”に気付いてから、まだ5年ほど。年表などを見返しては、「えっ!?」と気付くことも、よくあります。

しかも、佐賀県に住んでおらず、都市圏での日々の生活に追い回されており、よほどタイミングが合わない限り、現地を見直すこともできません。

また、“本編”を書き進むためには、年代ごとに調べ物をしますから、明治七年(1874年)辺りの知識は、まだ、かなり浅いのです。

――先ほど、思い立って“佐賀の役”について文章を作ってみたものの、

勢いよく書いたので、ものすごく長文となり、結論もまとまっていない下書きは出来ましたが、まだ、記事に採用せずにおこうと思いました。

内容としては、「佐賀の役」の新しい見方を考えるもの。

※江藤新平像

――この“出来事”をどう呼ぶかさえも、議論があるところで…

従来は「佐賀の乱」と呼ばれてきましたが、自衛戦争という意味で「佐賀戦争」、新政府出兵の観点から「佐賀の役」(佐賀戦役)という表記もあります。

個人的には、新政府の出兵(計画・工作段階を含む)→佐賀士族の応戦だと考えているため、少なくとも反乱扱いの従来の呼称は却下したいと思います。

――書こうとすれば、整理が必要そうな項目も多いです。

明治新政府が出兵を進める時系列の整理や、佐賀士族が応戦を決めた時の状況、それは、単に“捨て身”の行動だったのか、何か勝ち筋があったのか…

佐賀藩の出身者で戦った者と、戦わなかった者のそれぞれの想い。

そして、絶望的な結末の中で、いったい何を守ることができたのか。

――やっぱり、“物語が足らない”。

説明的に言えば「新政府の佐賀出兵に伴う武力衝突」という印象ですが、どう語るべきかは、とても難易度が高いと感じます。

ところで、私が書いている“本編”は、まだ文久二年(1862年)の終盤を行ったり来たりです。

これから、12年分の“物語”を積んでいけば、求める答えにたどり付くのか…それもわかりません。

いまの私では、書きたい物語には、到底届かないでしょう。“重たい一日”に、今後も考え続けねばならないテーマを、あらためて示された気がしています。

ところが少し前に、本日(2024年4月13日)が歴史上、とても“重たい日”であることに気付きました。

年表で確認する限り、幕末・明治期で活躍した、佐賀の誇る“七賢人”のうち、江藤新平と島義勇が、その生涯を終えた日から150年。

※島義勇像

――このような、ブログを書いていますので、

私を、ある程度は佐賀の歴史に詳しい人と思う方もいるかもしれませんが、実のところ、その蓄積は乏しく、“新参者”と言ってよい履歴です。

その歴史の“真価”に気付いてから、まだ5年ほど。年表などを見返しては、「えっ!?」と気付くことも、よくあります。

しかも、佐賀県に住んでおらず、都市圏での日々の生活に追い回されており、よほどタイミングが合わない限り、現地を見直すこともできません。

また、“本編”を書き進むためには、年代ごとに調べ物をしますから、明治七年(1874年)辺りの知識は、まだ、かなり浅いのです。

――先ほど、思い立って“佐賀の役”について文章を作ってみたものの、

勢いよく書いたので、ものすごく長文となり、結論もまとまっていない下書きは出来ましたが、まだ、記事に採用せずにおこうと思いました。

内容としては、「佐賀の役」の新しい見方を考えるもの。

※江藤新平像

――この“出来事”をどう呼ぶかさえも、議論があるところで…

従来は「佐賀の乱」と呼ばれてきましたが、自衛戦争という意味で「佐賀戦争」、新政府出兵の観点から「佐賀の役」(佐賀戦役)という表記もあります。

個人的には、新政府の出兵(計画・工作段階を含む)→佐賀士族の応戦だと考えているため、少なくとも反乱扱いの従来の呼称は却下したいと思います。

――書こうとすれば、整理が必要そうな項目も多いです。

明治新政府が出兵を進める時系列の整理や、佐賀士族が応戦を決めた時の状況、それは、単に“捨て身”の行動だったのか、何か勝ち筋があったのか…

佐賀藩の出身者で戦った者と、戦わなかった者のそれぞれの想い。

そして、絶望的な結末の中で、いったい何を守ることができたのか。

――やっぱり、“物語が足らない”。

説明的に言えば「新政府の佐賀出兵に伴う武力衝突」という印象ですが、どう語るべきかは、とても難易度が高いと感じます。

ところで、私が書いている“本編”は、まだ文久二年(1862年)の終盤を行ったり来たりです。

これから、12年分の“物語”を積んでいけば、求める答えにたどり付くのか…それもわかりません。

いまの私では、書きたい物語には、到底届かないでしょう。“重たい一日”に、今後も考え続けねばならないテーマを、あらためて示された気がしています。

2024年04月08日

「小休止その2、“物語”が足らない」

こんばんは。先日、再放送のあった『歴史探偵』を、ようやく視聴しました。

〔参照:「年度替わりの小休止と、お知らせ」」〕

幕末から明治への転換期に一度、衰退した京都が「古都」としてのブランド力を持って、復活を遂げた話をテーマとした放送回です。

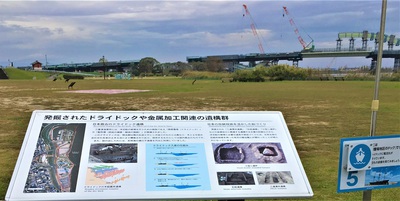

“佐賀の七賢人”の1人・佐野常民が、キーパーソンとして登場する回でもあり、しっかり三重津海軍所跡の記念館での取材場面もありました。

もう4年以上も前に、この場所を訪れ、「なぜ、佐賀は大河ドラマにならないのか…」と感じたことも、すでに懐かしくあります。

――これは、番組でも触れられましたが、京都にある平安神宮は、

佐野常民が、1895年内国勧業博覧会の際に、一種の“パビリオン”として計画したものを、神社として崇敬の対象とし、現在も名所の1つになっています。

その佐野が、海外でも通用する日本文化の真価を知ったのは、実質的な代表として出展を行った、明治初期(1873年)のウィーン万国博覧会だった…

これが、日本の伝統文化が色濃く残る「古都・京都」に、佐野が目を向けるきっかけになり、その復興のカギを握る人物となっていく…

――以上が、私なりの番組のまとめ方ですが

書籍でも調べたところ、京都三大祭りの1つ「時代祭」も、この博覧会のイベントだった、行列(パレード)が元になっているようです。

珍しい歴史番組での特集、とても嬉しかったのですが、今後に期待する部分もあります。今回、佐野常民の功績と努力は、わかりやすく語られました。

――ただ、今回の描き方だと、

“想い”の部分は公家・岩倉具視の故郷への気持ちに集約され、佐野にどういう心の動きがあったか…に届きづらかったとは思います。

これも書籍からですが、佐野が農商務大臣を務めたとき、半月ほどの限られた時間で、内国勧業博の京都開催を決めた経過があると聞きます。

内国勧業博は、東京のみで開催すべきという意見も強く、佐野も苦戦しますが、平安遷都の記念行事と結びつけての、鮮やかな逆転勝ちだったそうです。

――「ものすごく有能な官僚・佐野常民」という紹介も…、

正しいとは思いますが、佐野には「常に真剣だからこそ、涙を流す人」という魅力もありますので、次の機会に描写があればなぁ…と思いました。

苦しみの中に努力を積んでいる人なので、その涙は、どの場面を見ても「相当に重い」です。

また、佐野常民の妻・駒子も、身分の隔てなく、周囲に優しくできる“博愛”を、絵に描いたような素敵な方だったようです。

本編には佐野との婚儀の場面で、たぶん1回しか登場していなかったと思いますが、この夫婦は60年連れ添ったそうです。

〔参照(後半):第4話「諸国遊学」⑨〕

――他にも語りたいのですが、佐野常民はよくお酒を飲みます。

かなり飲みっぷりが良かったようで、「鯨飲」とか言われたようですね。ちなみに、もと医者なのですが、飲み過ぎて肝臓の調子はいまいちだったそうです。

これだけ魅力的な人物を、あまり“本編”に登場させられていないのは、私の力不足としか言いようがありません。

――今回の歴史番組での登場を見て、幕末・明治期の佐賀には、

語るべき内容は多くても、まだ“物語”は足りていない…と実感しました。これがドラマに描きづらく、功績だけの紹介になってしまう理由かもしれません。

県内の方はもちろん、佐賀県の出身者でも、あるいは、佐賀が好きなだけの人でも…語るべき歴史と、その“物語”は山ほどあるはず。

「物語が足りていないなら、増やすまで。」

皆様も、今までの“先輩”たちがつないでくれたもの、もっと語っていきましょう。どこに、たどり着くかはわかりませんが、私も書き続けてみます。

次回はまた、肥前浜の宿場町での“飲み会”の場面から再開予定です。

〔参照:

幕末から明治への転換期に一度、衰退した京都が「古都」としてのブランド力を持って、復活を遂げた話をテーマとした放送回です。

“佐賀の七賢人”の1人・佐野常民が、キーパーソンとして登場する回でもあり、しっかり三重津海軍所跡の記念館での取材場面もありました。

もう4年以上も前に、この場所を訪れ、「なぜ、佐賀は大河ドラマにならないのか…」と感じたことも、すでに懐かしくあります。

――これは、番組でも触れられましたが、京都にある平安神宮は、

佐野常民が、1895年内国勧業博覧会の際に、一種の“パビリオン”として計画したものを、神社として崇敬の対象とし、現在も名所の1つになっています。

その佐野が、海外でも通用する日本文化の真価を知ったのは、実質的な代表として出展を行った、明治初期(1873年)のウィーン万国博覧会だった…

これが、日本の伝統文化が色濃く残る「古都・京都」に、佐野が目を向けるきっかけになり、その復興のカギを握る人物となっていく…

――以上が、私なりの番組のまとめ方ですが

書籍でも調べたところ、京都三大祭りの1つ「時代祭」も、この博覧会のイベントだった、行列(パレード)が元になっているようです。

珍しい歴史番組での特集、とても嬉しかったのですが、今後に期待する部分もあります。今回、佐野常民の功績と努力は、わかりやすく語られました。

――ただ、今回の描き方だと、

“想い”の部分は公家・岩倉具視の故郷への気持ちに集約され、佐野にどういう心の動きがあったか…に届きづらかったとは思います。

これも書籍からですが、佐野が農商務大臣を務めたとき、半月ほどの限られた時間で、内国勧業博の京都開催を決めた経過があると聞きます。

内国勧業博は、東京のみで開催すべきという意見も強く、佐野も苦戦しますが、平安遷都の記念行事と結びつけての、鮮やかな逆転勝ちだったそうです。

――「ものすごく有能な官僚・佐野常民」という紹介も…、

正しいとは思いますが、佐野には「常に真剣だからこそ、涙を流す人」という魅力もありますので、次の機会に描写があればなぁ…と思いました。

苦しみの中に努力を積んでいる人なので、その涙は、どの場面を見ても「相当に重い」です。

また、佐野常民の妻・駒子も、身分の隔てなく、周囲に優しくできる“博愛”を、絵に描いたような素敵な方だったようです。

本編には佐野との婚儀の場面で、たぶん1回しか登場していなかったと思いますが、この夫婦は60年連れ添ったそうです。

〔参照(後半):

――他にも語りたいのですが、佐野常民はよくお酒を飲みます。

かなり飲みっぷりが良かったようで、「鯨飲」とか言われたようですね。ちなみに、もと医者なのですが、飲み過ぎて肝臓の調子はいまいちだったそうです。

これだけ魅力的な人物を、あまり“本編”に登場させられていないのは、私の力不足としか言いようがありません。

――今回の歴史番組での登場を見て、幕末・明治期の佐賀には、

語るべき内容は多くても、まだ“物語”は足りていない…と実感しました。これがドラマに描きづらく、功績だけの紹介になってしまう理由かもしれません。

県内の方はもちろん、佐賀県の出身者でも、あるいは、佐賀が好きなだけの人でも…語るべき歴史と、その“物語”は山ほどあるはず。

「物語が足りていないなら、増やすまで。」

皆様も、今までの“先輩”たちがつないでくれたもの、もっと語っていきましょう。どこに、たどり着くかはわかりませんが、私も書き続けてみます。

次回はまた、肥前浜の宿場町での“飲み会”の場面から再開予定です。

2024年03月31日

「年度替わりの小休止と、お知らせ」

こんばんは。最近では、“本編”・第20話を淡々と続けています。

明治期に欧米に渡った岩倉使節団の副使の1人、もっと知名度のあって良い佐賀県武雄市の偉人・山口尚芳を、私なりの解釈で物語に描いています。

よく人物像をご存知の地元の方などがいらっしゃれば、「にゃ~、山口尚芳は、そがん人じゃなかとよ!」という、ご意見もあるかもしれません。

ただ、私は、スタイリッシュな“紳士”だけれども、武雄領主・鍋島茂義公ゆずりの“西洋かぶれ”で風変わりに熱い、山口尚芳(範蔵)が見てみたいのです。

――有名な使節団の集合写真以外で、

山口尚芳の写真を資料で拝見した限りでは、結構、“よか男”じゃないかなと思いました。

それと、旅先の海外から大隈重信に送る手紙の内容が、結構気取った感じに思えて、「若い時はこんな感じかな?」というキャラクター設定になりました。

この設定の山口尚芳にピッタリな俳優さんを思い付く方は、そのイメージで、“本編”の文章も、お読みいただければ幸いです。

――さて、本日はもう1つ語りたいことがあります。

その明治初期の海外使節団の中心人物として知られる公家の岩倉具視と、“佐賀の七賢人”の1人・佐野常民。

先日、NHKの歴史番組『歴史探偵』で、この2人が登場する回がありましたが、私は番組の前半を見逃していました。

再放送予定を見つけましたので、ご興味のある方は、ぜひ視聴しましょう。しかも前半には、佐賀で取材された内容もあるそうですよ。

<再放送予定>※NHKサイトで見かけました

NHK総合 4月2日(火)午後11:50~午前0:35

『歴史探偵 誕生!「古都」京都』

幕末から明治へ時代が移り変わる中で、荒廃を極めた京都。復興のの切り札は近代日本のありかたを模索する者たちが見つけた「歴史と伝統」だった。古都・京都誕生の軌跡を追う。

…という掲載内容でした。深夜なのが少々残念なのですが、もし、私に共感できそうな方ならば録画してでも視ましょう。

最近、“本編”では佐野常民の登場場面をほとんど描けておらず、反省することしきりなのですが、この番組は楽しみにしています。

明治期に欧米に渡った岩倉使節団の副使の1人、もっと知名度のあって良い佐賀県武雄市の偉人・山口尚芳を、私なりの解釈で物語に描いています。

よく人物像をご存知の地元の方などがいらっしゃれば、「にゃ~、山口尚芳は、そがん人じゃなかとよ!」という、ご意見もあるかもしれません。

ただ、私は、スタイリッシュな“紳士”だけれども、武雄領主・鍋島茂義公ゆずりの“西洋かぶれ”で風変わりに熱い、山口尚芳(範蔵)が見てみたいのです。

――有名な使節団の集合写真以外で、

山口尚芳の写真を資料で拝見した限りでは、結構、“よか男”じゃないかなと思いました。

それと、旅先の海外から大隈重信に送る手紙の内容が、結構気取った感じに思えて、「若い時はこんな感じかな?」というキャラクター設定になりました。

この設定の山口尚芳にピッタリな俳優さんを思い付く方は、そのイメージで、“本編”の文章も、お読みいただければ幸いです。

――さて、本日はもう1つ語りたいことがあります。

その明治初期の海外使節団の中心人物として知られる公家の岩倉具視と、“佐賀の七賢人”の1人・佐野常民。

先日、NHKの歴史番組『歴史探偵』で、この2人が登場する回がありましたが、私は番組の前半を見逃していました。

再放送予定を見つけましたので、ご興味のある方は、ぜひ視聴しましょう。しかも前半には、佐賀で取材された内容もあるそうですよ。

<再放送予定>※NHKサイトで見かけました

NHK総合 4月2日(火)午後11:50~午前0:35

『歴史探偵 誕生!「古都」京都』

幕末から明治へ時代が移り変わる中で、荒廃を極めた京都。復興のの切り札は近代日本のありかたを模索する者たちが見つけた「歴史と伝統」だった。古都・京都誕生の軌跡を追う。

…という掲載内容でした。深夜なのが少々残念なのですが、もし、私に共感できそうな方ならば録画してでも視ましょう。

最近、“本編”では佐野常民の登場場面をほとんど描けておらず、反省することしきりなのですが、この番組は楽しみにしています。

2024年01月05日

「涙が出た、正月」

こんばんは。

私のブログは、いつか「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい」という趣旨で書いているもの。

本日は少し、本筋から外れた話をします。私なりの気持ちの整理を付けるための文章です。

なお、私の感情の動きに基づいた、主観的な内容であり、正確性を伴わないことを申し添えます。

――1月1日の、16時過ぎ。

正月のお休みだった私は『さがファンブログ』でお読みいただいている皆様に、年始のご挨拶がわりの記事を整えていました。

そんな時、テレビから何とも耳を衝くようなアラーム音が響きます。

「また、地震か…」と思ったのですが、そこまでは事の重大性には気付いていませんでした。

――異変に気付いたのは、その後。

例によって、NHKの放送を付けていたのですが、聞こえてくる女性の声が、何とも野太く聞こえるのです。

始めに聞いた時は、その声がとても女子アナウンサーのものとは思えず、「防災を専門とする何者かの発声なのか!?」とさえ思いました。

よく訓練された声で「いますぐ逃げること!」と叫ぶ、彼女の姿は見えません。

――「津波の危険があるところから離れて!」

「すぐ逃げて!」と繰り返される言葉。「テレビを見ている場合ではない!」と、その場に留まっている人への一喝までありました。

もちろん現場にいたわけでもなく、「高台まで後ろを振り向かず進め!」とばかりの、画面から流れる声を聞き続ける私は、しばらく呆然としました。

まるで、軍隊の司令のように、声を張り続ける女性。さすがに、非常事態が起きていることは認識できるようになりました。

――そして、涙が出てきました。

「この人、いま戦っている…」

表現としては適切かわかりませんが、昔、映画の予告だけを見た記憶がある、“ジャンヌ・ダルク”の映像を思い出しました。

「フォロー・ミー!(私に続け)」と声を張るシーンが妙に印象に残ったのです。

たぶん、私の感情の混乱もあるのですが、テレビの向こう側で姿の見えない“英雄”が、画面の向こう側の人々を救おうと声を振り絞っている…

――そういう、感覚を持ちました。

すでに言及されている方も多いのですが、正月2日目の夕刻にも、気持ちを揺さぶられる事故がありました。

羽田空港で航空機が燃えている…という情報を見かけたのです。

「なんて、正月だ…」

映像を見て、唖然としました。空港の滑走路で旅客機が炎上しているのが、映し出されています。

「まさか…乗客、まだ降りてないのか!?」

気が気でなかったのですが、この心配は、ニュース速報で打ち消されました。

――その時点で、全ての乗客が降りていたと。

すでに旅客機の乗務員が、全員を機体から退避させていたそうです。衝突のアクシデントが起きてからの離脱で、機内全員が無事…

訓練では想定していた事態なのかもしれませんが、乗客一人ひとりが生身で存在し、意思を持って動く中でどう対応したのか。

これを実際にやってのけるとは…日本ではあまり聞かない表現ですが、すでに海外の報道では“英雄”的な仕事と賞賛されていると聞きます。

――旅客機のクルーにより、乗客の命は守られましたが…

そのあと、旅客機に衝突したのが、海上保安庁の飛行機であり、そもそも能登半島に救援物資を運ぶところだった…と知りました。

これを聞いたら、また涙が出てきました。おそらくは、緊急時の準備を整えて“少しでも早く”と出動したのでしょう。

そんな方々が、命を落としたと認識すると、いたたまれないものがあります。

――こんな、正月三が日は記憶にない…

自分の狭い人生の中で、年始が大変だった時期の記憶もありますが、ちょっとスケールの違いすぎる、涙の正月。

たしか3日目の夜にも、私はニュースを見て、目に溜まる涙を感じていました。

被災地となった町の、倒壊したビルの下。オレンジの隊服の複数名が確認できます。他地域から到着した救援隊のようです。

「…取り残された人を救おうとしているのか。」

――この場面で、余震が起きたらしく、

救援隊は、一時ビルの下から退避します。その姿を見ていたら、結局、3日続けて涙が出てきました。

倒壊したビルが崩れることも容易に想像できます。もう、完全に命懸けの仕事。

「すごい、すごすぎる…とても真似ができない。」

――正直、私が何をできるわけでもない。

おそらくは歳を重ねて涙もろくもなっています。でも、彼らのはたらきを賞賛したい。少なくとも、頑張っている人たちの足を引っ張るような生き方はするまい…、

できれば巡り巡ってでも良いので、どこかで何かの助けになるように、しっかり生きようと思う。この正月に感じたことでした。

私のブログは、いつか「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい」という趣旨で書いているもの。

本日は少し、本筋から外れた話をします。私なりの気持ちの整理を付けるための文章です。

なお、私の感情の動きに基づいた、主観的な内容であり、正確性を伴わないことを申し添えます。

――1月1日の、16時過ぎ。

正月のお休みだった私は『さがファンブログ』でお読みいただいている皆様に、年始のご挨拶がわりの記事を整えていました。

そんな時、テレビから何とも耳を衝くようなアラーム音が響きます。

「また、地震か…」と思ったのですが、そこまでは事の重大性には気付いていませんでした。

――異変に気付いたのは、その後。

例によって、NHKの放送を付けていたのですが、聞こえてくる女性の声が、何とも野太く聞こえるのです。

始めに聞いた時は、その声がとても女子アナウンサーのものとは思えず、「防災を専門とする何者かの発声なのか!?」とさえ思いました。

よく訓練された声で「いますぐ逃げること!」と叫ぶ、彼女の姿は見えません。

――「津波の危険があるところから離れて!」

「すぐ逃げて!」と繰り返される言葉。「テレビを見ている場合ではない!」と、その場に留まっている人への一喝までありました。

もちろん現場にいたわけでもなく、「高台まで後ろを振り向かず進め!」とばかりの、画面から流れる声を聞き続ける私は、しばらく呆然としました。

まるで、軍隊の司令のように、声を張り続ける女性。さすがに、非常事態が起きていることは認識できるようになりました。

――そして、涙が出てきました。

「この人、いま戦っている…」

表現としては適切かわかりませんが、昔、映画の予告だけを見た記憶がある、“ジャンヌ・ダルク”の映像を思い出しました。

「フォロー・ミー!(私に続け)」と声を張るシーンが妙に印象に残ったのです。

たぶん、私の感情の混乱もあるのですが、テレビの向こう側で姿の見えない“英雄”が、画面の向こう側の人々を救おうと声を振り絞っている…

――そういう、感覚を持ちました。

すでに言及されている方も多いのですが、正月2日目の夕刻にも、気持ちを揺さぶられる事故がありました。

羽田空港で航空機が燃えている…という情報を見かけたのです。

「なんて、正月だ…」

映像を見て、唖然としました。空港の滑走路で旅客機が炎上しているのが、映し出されています。

「まさか…乗客、まだ降りてないのか!?」

気が気でなかったのですが、この心配は、ニュース速報で打ち消されました。

――その時点で、全ての乗客が降りていたと。

すでに旅客機の乗務員が、全員を機体から退避させていたそうです。衝突のアクシデントが起きてからの離脱で、機内全員が無事…

訓練では想定していた事態なのかもしれませんが、乗客一人ひとりが生身で存在し、意思を持って動く中でどう対応したのか。

これを実際にやってのけるとは…日本ではあまり聞かない表現ですが、すでに海外の報道では“英雄”的な仕事と賞賛されていると聞きます。

――旅客機のクルーにより、乗客の命は守られましたが…

そのあと、旅客機に衝突したのが、海上保安庁の飛行機であり、そもそも能登半島に救援物資を運ぶところだった…と知りました。

これを聞いたら、また涙が出てきました。おそらくは、緊急時の準備を整えて“少しでも早く”と出動したのでしょう。

そんな方々が、命を落としたと認識すると、いたたまれないものがあります。

――こんな、正月三が日は記憶にない…

自分の狭い人生の中で、年始が大変だった時期の記憶もありますが、ちょっとスケールの違いすぎる、涙の正月。

たしか3日目の夜にも、私はニュースを見て、目に溜まる涙を感じていました。

被災地となった町の、倒壊したビルの下。オレンジの隊服の複数名が確認できます。他地域から到着した救援隊のようです。

「…取り残された人を救おうとしているのか。」

――この場面で、余震が起きたらしく、

救援隊は、一時ビルの下から退避します。その姿を見ていたら、結局、3日続けて涙が出てきました。

倒壊したビルが崩れることも容易に想像できます。もう、完全に命懸けの仕事。

「すごい、すごすぎる…とても真似ができない。」

――正直、私が何をできるわけでもない。

おそらくは歳を重ねて涙もろくもなっています。でも、彼らのはたらきを賞賛したい。少なくとも、頑張っている人たちの足を引っ張るような生き方はするまい…、

できれば巡り巡ってでも良いので、どこかで何かの助けになるように、しっかり生きようと思う。この正月に感じたことでした。

2023年10月01日

「“別藩”~BEPPAN~第4話」

こんにちは。思いつきで始まった企画ですが、ふだん私が語っている佐賀藩とは、“別の藩”の話をラストまで書きます。

幕末の転換期には、少数の精鋭で激しく戦った、大村藩の物語。このシリーズの最終話では、より深く佐賀の物語ともつながってきます。

私が描くなら、そのエピローグは、ある夫婦が施設の子供たちを見守る、優しいまなざしで締めくくりたいと思います。

前回の特集は、幕末から明治への時代の転換期に活躍した渡辺清でしたが、その娘・筆子も、明治期に教育の分野で知られた人です。

――日本の中でも、西洋の風が吹き込んでいた肥前国(佐賀・長崎)。

現在の、長崎県にある大村市。江戸期、日本の中の“西洋”だった長崎港からの情報をすごく得やすい位置にあり、やはり先進的な地域だったようです。

大村藩出身の渡辺清には、幕政の資料を集め回って、それを近代国家につなげようとした、佐賀の江藤新平の意図が理解できたのかもしれません。

〔参照(後半):「“別藩”~BEPPAN~第3話」〕

近隣の佐賀藩と同じように、近代に続く、新しい知識が入っていた大村藩からは、明治の世に公衆衛生や教育の分野でも先駆者が出ています。

――現在、佐賀バルーンミュージアム前にも銅像がある、石井筆子。

なぜ、大村出身の女性・石井筆子の銅像が佐賀にあるかと言えば、佐賀出身の男性と力を合わせて、夫婦で志を果たしたからです。

この佐賀市内の銅像は、その夫婦の姿なのですが、経緯から見ると、一緒に大事なものを守ってきた、”同志”のような関係性が強く感じられます。

夫の名は、石井亮一。佐賀藩の重臣の家系に生まれ、明治期に濃尾地震が発生した時には、災害の孤児を人身売買から保護する活動をしていました。

その過程で“知的障がい”の子どもに出会ったことで、その分野での教育方法を学ぼうと、アメリカに留学して研究をするほどの人物です。

――その妻は明治期、“鹿鳴館の華”の1人だった筆子。

こちらもヨーロッパに留学歴があり、強い意思を感じさせる、凜とした容姿を“日本一の美人”と讃える外国人もいたとか。

鹿鳴館といえば、日本が西洋に追いつこうとした気持ちを、「まず、見た目から」表したような洋館と感じられます。

筆子は、明治維新の功労者・渡辺清の娘として、その期待にも応えて、時代の最先端だった女性でした。

しかし、目鼻立ちの整った、華やかな笑顔の裏では、娘に“知的障がい”があることに悩んでいました。

そして、現代とは違って、“知的障がい”を理解する人もいなかったところ、前夫に先立たれて、途方に暮れていたようです。

――そんな時、佐賀出身の石井亮一と知り合います。

敬虔なクリスチャンだった石井亮一は、自身に課せられた使命と信じたのか、当時の日本人には、ほぼ理解されない分野で、道を切り開いていきました。

亮一は、災害孤児の保護から展開して、本格的に“精神発達遅滞”(知的障がい児)の教育について研究を始めたようです。

筆子は、障がいを持った娘の相談をする立場でしたが、亮一の考え方に共鳴して、熱心に支援するようになります。

やがて2人は一緒に活動することが増えて、再婚をすることになった経緯があるようです。

2人が力を合わせて創設した、日本で(東洋でも)最初の知的障がい児施設の運営は、困難を極めたようですが、これも“神の愛”の賜物なのか。

危機を迎えるたびに心強い協力者が手を差し伸べて、現在でも施設は立派に活動を続け、2人の志をつないでいるようです。

――私の視点で書くならば…という、大村藩のお話です。

タイトルの着想元は、大河ドラマとは他局の番組だったのですが、書いていると、最終話は何だか“朝ドラ”で見たいような展開に。

幕末期、少数精鋭で激しく戦った大村藩の物語。明治期には、優しい目線を感じるラストになったような気がします。

ただ、弱い立場の子供たちを守ろうとすれば、そこには強い意思が必要で、やはり石井筆子は、大村の侍の娘だな…という印象です。

※明治維新時点での大村藩主、大村純熈公の像。

最終話にキリスト教が関係してきますが、戦国時代の大村といえばキリシタン大名のイメージが強いので、そこもつながっているのかな…と思います。

〔参照:「西九州にほえろ!」〕

さて、佐賀の近くにある“別の藩”を語りました。長崎県の大村市は、個人的に直接の縁はないのですが、調べていて、とても興味深いところがあります。

――「佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを考える過程で…

話をまとめるのは、難しいのですが、九州北部の各地域の要素を、“本編”でも上手くまとめられれば、書き進めやすくなるのかもしれません。

おそらく様々な形で、これからも試行錯誤は続いていくのだと思います。

○参考記事

・「私の失策とイルミネーションのご夫婦(前編)」

・「私の失策とイルミネーションのご夫婦(後編)」

・連続ブログ小説「聖地の剣」(26)もう1つの“忘れ物”

幕末の転換期には、少数の精鋭で激しく戦った、大村藩の物語。このシリーズの最終話では、より深く佐賀の物語ともつながってきます。

私が描くなら、そのエピローグは、ある夫婦が施設の子供たちを見守る、優しいまなざしで締めくくりたいと思います。

前回の特集は、幕末から明治への時代の転換期に活躍した渡辺清でしたが、その娘・筆子も、明治期に教育の分野で知られた人です。

――日本の中でも、西洋の風が吹き込んでいた肥前国(佐賀・長崎)。

現在の、長崎県にある大村市。江戸期、日本の中の“西洋”だった長崎港からの情報をすごく得やすい位置にあり、やはり先進的な地域だったようです。

大村藩出身の渡辺清には、幕政の資料を集め回って、それを近代国家につなげようとした、佐賀の江藤新平の意図が理解できたのかもしれません。

〔参照(後半):

近隣の佐賀藩と同じように、近代に続く、新しい知識が入っていた大村藩からは、明治の世に公衆衛生や教育の分野でも先駆者が出ています。

――現在、佐賀バルーンミュージアム前にも銅像がある、石井筆子。

なぜ、大村出身の女性・石井筆子の銅像が佐賀にあるかと言えば、佐賀出身の男性と力を合わせて、夫婦で志を果たしたからです。

この佐賀市内の銅像は、その夫婦の姿なのですが、経緯から見ると、一緒に大事なものを守ってきた、”同志”のような関係性が強く感じられます。

夫の名は、石井亮一。佐賀藩の重臣の家系に生まれ、明治期に濃尾地震が発生した時には、災害の孤児を人身売買から保護する活動をしていました。

その過程で“知的障がい”の子どもに出会ったことで、その分野での教育方法を学ぼうと、アメリカに留学して研究をするほどの人物です。

――その妻は明治期、“鹿鳴館の華”の1人だった筆子。

こちらもヨーロッパに留学歴があり、強い意思を感じさせる、凜とした容姿を“日本一の美人”と讃える外国人もいたとか。

鹿鳴館といえば、日本が西洋に追いつこうとした気持ちを、「まず、見た目から」表したような洋館と感じられます。

筆子は、明治維新の功労者・渡辺清の娘として、その期待にも応えて、時代の最先端だった女性でした。

しかし、目鼻立ちの整った、華やかな笑顔の裏では、娘に“知的障がい”があることに悩んでいました。

そして、現代とは違って、“知的障がい”を理解する人もいなかったところ、前夫に先立たれて、途方に暮れていたようです。

――そんな時、佐賀出身の石井亮一と知り合います。

敬虔なクリスチャンだった石井亮一は、自身に課せられた使命と信じたのか、当時の日本人には、ほぼ理解されない分野で、道を切り開いていきました。

亮一は、災害孤児の保護から展開して、本格的に“精神発達遅滞”(知的障がい児)の教育について研究を始めたようです。

筆子は、障がいを持った娘の相談をする立場でしたが、亮一の考え方に共鳴して、熱心に支援するようになります。

やがて2人は一緒に活動することが増えて、再婚をすることになった経緯があるようです。

2人が力を合わせて創設した、日本で(東洋でも)最初の知的障がい児施設の運営は、困難を極めたようですが、これも“神の愛”の賜物なのか。

危機を迎えるたびに心強い協力者が手を差し伸べて、現在でも施設は立派に活動を続け、2人の志をつないでいるようです。

――私の視点で書くならば…という、大村藩のお話です。

タイトルの着想元は、大河ドラマとは他局の番組だったのですが、書いていると、最終話は何だか“朝ドラ”で見たいような展開に。

幕末期、少数精鋭で激しく戦った大村藩の物語。明治期には、優しい目線を感じるラストになったような気がします。

ただ、弱い立場の子供たちを守ろうとすれば、そこには強い意思が必要で、やはり石井筆子は、大村の侍の娘だな…という印象です。

※明治維新時点での大村藩主、大村純熈公の像。

最終話にキリスト教が関係してきますが、戦国時代の大村といえばキリシタン大名のイメージが強いので、そこもつながっているのかな…と思います。

〔参照:

さて、佐賀の近くにある“別の藩”を語りました。長崎県の大村市は、個人的に直接の縁はないのですが、調べていて、とても興味深いところがあります。

――「佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを考える過程で…

話をまとめるのは、難しいのですが、九州北部の各地域の要素を、“本編”でも上手くまとめられれば、書き進めやすくなるのかもしれません。

おそらく様々な形で、これからも試行錯誤は続いていくのだと思います。

○参考記事

・

・

・

2023年09月26日

「“別藩”~BEPPAN~第3話」

こんばんは。

先日、最終回の放送がありました、TBS系ドラマ『VIVANT』が着想元だった、このシリーズ。

佐賀藩とは、同じ肥前国(佐賀・長崎)にあるけれども、“別の藩”(大村藩)の活躍を深掘りしていきます。

ここを特集する時に思い付いた言葉が“別藩”だった…という理由だけで、このタイトルで綴っています。

今回は、幕末から明治へと、時代が転換する場面に関わっては、その現場を目撃してきた人物について書きます。

――その人物は、肥前国・大村藩の上級武士の家系の出身…

前回に特集したのは、渡辺昇という剣士として知られた人物。“鞍馬天狗”のモデルという説も有力だそうです。

〔参照:「“別藩”~BEPPAN~第2話」〕

その兄・渡辺清もまた幕末の重要人物でした。大村藩を倒幕派にまとめた、リーダー的な存在とも聞きます。

弟・渡辺昇は「激しい稽古で鍛え上げた剣士」として恐れられた存在でしたが、兄・渡辺清は、「冷静でスマートな司令(指揮官)タイプ」という印象。

ちなみに、この兄弟について見た目はあまり似ていない…という話もみかけました。これは、異母兄弟であることも影響しているのかもしれません。

ただ、大村出身の「冷静と情熱の渡辺兄弟(?)」が、幕末の重大事に関わったのは、確かだと思われます。

――“別藩”事件ファイル③「少数でも精鋭揃い」

明治維新への過程で、最も重要な転換点の1つが、1868年(慶応四年)1月に戊辰戦争の発端となった戦い。

この「鳥羽・伏見の戦い」で、大村藩は影ながら活躍しているのですが、その存在は、あまり大きくは語られていません。

今回は、いま“本編”で書いている年代から5~6年後の話です。幕府は「大政奉還」で、すでに政権を返上した時期なので、「旧幕府」という表現をします。

以前は、新式装備の薩摩・長州を中心とする“官軍”が、人数が多いだけの旧幕府軍(徳川政権)を圧倒した…と私も思っていました。

ところが、そんな単純な話ではなかったようで、旧幕府側が幾つかの失策を重ねて、「勝てる戦いを落とした」という指摘もよく見かけます。

――そんな折、“舞台裏”で奮戦したのが、大村藩。

鳥羽・伏見というのは、京都の中心市街地の南方に位置する場所です。旧幕府軍の拠点は、そこから西の方角に位置する大坂城(大阪)。

そして、両軍がその京都の南で戦っているところを目指して、旧幕府側に味方する軍勢が東から進めば、挟み撃ちが可能になります。

どうやら、大村藩がどこで頑張っていたかというと、その東側の備えで、大津(滋賀県)あたりの守備だったようです。

――“倒幕”に燃える、大村藩士たちの動きは速かった。

渡辺清が率いる手勢は、わずか50人程度だったと言われます。

しかし、ここが大村藩を、精鋭ぞろいの“別藩”と呼んでしまう理由でもあるのですが、少数が大軍に見えるほど、迅速に大津を抑えたようです。

大村の精鋭部隊の“電光石火”の作戦行動に、旧幕府側に付こうとした諸藩にも「相当な数の軍勢が隠れているのでは…」という疑念が生じた様子。

結局、滋賀県以東から、旧幕府側の軍勢が攻めかかってくることは無かったといいます。

こうして薩摩・長州などの“官軍”は、別働隊の渡辺ら大村藩士の活躍により、東と西からの挟み撃ちを免れ、勝利したという考え方もできそうです。

――その「鳥羽・伏見の戦い」での勝利を受けて、東に進む“官軍”。

江戸幕府・最後の将軍だった徳川慶喜は、この戦いの最中に大坂城から脱出して以降、徹底的に戦う意思を見せず「恭順」の姿勢を貫きます。

慶応四年も数か月が進んで初夏も近づき、「江戸開城」の談判がありました。

有名な官軍の西郷隆盛と旧幕府の勝海舟との会見にも、先ほど活躍した大村藩士・渡辺清は立ち会っています。

無血で明け渡される江戸城。官軍による接収となりますが、もちろん、渡辺はここにも同行しました。

――この時期に渡辺は、ある人物の姿を見かけます。

“官軍”の大半が資金と武器にしか興味を示さぬ中、熱心に書類を集め回り、幕府の役人に、次々と質問をする人物がいました。

それが、佐賀から来た異才の人・江藤新平でした。佐賀藩の官軍への参加は遅かったものの、江藤には「関東の調査」という任務が与えられています。

江藤は、幕府(徳川政権)から明治新政府への切り替えのため、立法・行政・司法に関わる資料…そして、それを扱う旧幕府の人材も確保しました。

また、“百万都市”だったと知られる、江戸の都市運営を担ってきた、町奉行所に踏み込みます。

――ここでは、租税や裁判の書類を集めていた江藤。

その江藤の行動を見ていたのが大村藩士・渡辺清。ここでは、官軍の参謀格でもありました。

「町奉行所の役割に気付いて、調べに行ったのは江藤ぐらいだった…」と述懐したそうです。

時代劇で、江戸の町奉行所は、裁判のイメージが強いのですが、警察・消防・民政・租税…とにかく、仕事は多かったようです。

のちに渡辺は、この江藤の動きが、新政府での様々な決まり事を布告(周知)するときに重要な意味があったとしています。

――時代の転換点の“目撃者”となった、渡辺清。

明治期に渡辺清は、福岡県令などの役職を歴任します。江藤の行動を見て、その価値を理解した話から、渡辺の実務能力の高さは推測していました。

その後、「福岡県政の基礎をつくったのは、大村の渡辺清だった」という評論を見かけて、「やっぱり」と納得したところがあります。

3回シリーズの予定でしたが、エピローグとして書きたい話があるので、次回には“別藩”の最終話を書こうと思います。

注)渡辺清の名字は、「渡邉」が正式表記の可能性もあるのですが、本編で登場する時には一般的によく使われる「渡辺」で書こうかと考えています。

先日、最終回の放送がありました、TBS系ドラマ『VIVANT』が着想元だった、このシリーズ。

佐賀藩とは、同じ肥前国(佐賀・長崎)にあるけれども、“別の藩”(大村藩)の活躍を深掘りしていきます。

ここを特集する時に思い付いた言葉が“別藩”だった…という理由だけで、このタイトルで綴っています。

今回は、幕末から明治へと、時代が転換する場面に関わっては、その現場を目撃してきた人物について書きます。

――その人物は、肥前国・大村藩の上級武士の家系の出身…

前回に特集したのは、渡辺昇という剣士として知られた人物。“鞍馬天狗”のモデルという説も有力だそうです。

〔参照:

その兄・渡辺清もまた幕末の重要人物でした。大村藩を倒幕派にまとめた、リーダー的な存在とも聞きます。

弟・渡辺昇は「激しい稽古で鍛え上げた剣士」として恐れられた存在でしたが、兄・渡辺清は、「冷静でスマートな司令(指揮官)タイプ」という印象。

ちなみに、この兄弟について見た目はあまり似ていない…という話もみかけました。これは、異母兄弟であることも影響しているのかもしれません。

ただ、大村出身の「冷静と情熱の渡辺兄弟(?)」が、幕末の重大事に関わったのは、確かだと思われます。

――“別藩”事件ファイル③「少数でも精鋭揃い」

明治維新への過程で、最も重要な転換点の1つが、1868年(慶応四年)1月に戊辰戦争の発端となった戦い。

この「鳥羽・伏見の戦い」で、大村藩は影ながら活躍しているのですが、その存在は、あまり大きくは語られていません。

今回は、いま“本編”で書いている年代から5~6年後の話です。幕府は「大政奉還」で、すでに政権を返上した時期なので、「旧幕府」という表現をします。

以前は、新式装備の薩摩・長州を中心とする“官軍”が、人数が多いだけの旧幕府軍(徳川政権)を圧倒した…と私も思っていました。

ところが、そんな単純な話ではなかったようで、旧幕府側が幾つかの失策を重ねて、「勝てる戦いを落とした」という指摘もよく見かけます。

――そんな折、“舞台裏”で奮戦したのが、大村藩。

鳥羽・伏見というのは、京都の中心市街地の南方に位置する場所です。旧幕府軍の拠点は、そこから西の方角に位置する大坂城(大阪)。

そして、両軍がその京都の南で戦っているところを目指して、旧幕府側に味方する軍勢が東から進めば、挟み撃ちが可能になります。

どうやら、大村藩がどこで頑張っていたかというと、その東側の備えで、大津(滋賀県)あたりの守備だったようです。

――“倒幕”に燃える、大村藩士たちの動きは速かった。

渡辺清が率いる手勢は、わずか50人程度だったと言われます。

しかし、ここが大村藩を、精鋭ぞろいの“別藩”と呼んでしまう理由でもあるのですが、少数が大軍に見えるほど、迅速に大津を抑えたようです。

大村の精鋭部隊の“電光石火”の作戦行動に、旧幕府側に付こうとした諸藩にも「相当な数の軍勢が隠れているのでは…」という疑念が生じた様子。

結局、滋賀県以東から、旧幕府側の軍勢が攻めかかってくることは無かったといいます。

こうして薩摩・長州などの“官軍”は、別働隊の渡辺ら大村藩士の活躍により、東と西からの挟み撃ちを免れ、勝利したという考え方もできそうです。

――その「鳥羽・伏見の戦い」での勝利を受けて、東に進む“官軍”。

江戸幕府・最後の将軍だった徳川慶喜は、この戦いの最中に大坂城から脱出して以降、徹底的に戦う意思を見せず「恭順」の姿勢を貫きます。

慶応四年も数か月が進んで初夏も近づき、「江戸開城」の談判がありました。

有名な官軍の西郷隆盛と旧幕府の勝海舟との会見にも、先ほど活躍した大村藩士・渡辺清は立ち会っています。

無血で明け渡される江戸城。官軍による接収となりますが、もちろん、渡辺はここにも同行しました。

――この時期に渡辺は、ある人物の姿を見かけます。

“官軍”の大半が資金と武器にしか興味を示さぬ中、熱心に書類を集め回り、幕府の役人に、次々と質問をする人物がいました。

それが、佐賀から来た異才の人・江藤新平でした。佐賀藩の官軍への参加は遅かったものの、江藤には「関東の調査」という任務が与えられています。

江藤は、幕府(徳川政権)から明治新政府への切り替えのため、立法・行政・司法に関わる資料…そして、それを扱う旧幕府の人材も確保しました。

また、“百万都市”だったと知られる、江戸の都市運営を担ってきた、町奉行所に踏み込みます。

――ここでは、租税や裁判の書類を集めていた江藤。

その江藤の行動を見ていたのが大村藩士・渡辺清。ここでは、官軍の参謀格でもありました。

「町奉行所の役割に気付いて、調べに行ったのは江藤ぐらいだった…」と述懐したそうです。

時代劇で、江戸の町奉行所は、裁判のイメージが強いのですが、警察・消防・民政・租税…とにかく、仕事は多かったようです。

のちに渡辺は、この江藤の動きが、新政府での様々な決まり事を布告(周知)するときに重要な意味があったとしています。

――時代の転換点の“目撃者”となった、渡辺清。

明治期に渡辺清は、福岡県令などの役職を歴任します。江藤の行動を見て、その価値を理解した話から、渡辺の実務能力の高さは推測していました。

その後、「福岡県政の基礎をつくったのは、大村の渡辺清だった」という評論を見かけて、「やっぱり」と納得したところがあります。

3回シリーズの予定でしたが、エピローグとして書きたい話があるので、次回には“別藩”の最終話を書こうと思います。

注)渡辺清の名字は、「渡邉」が正式表記の可能性もあるのですが、本編で登場する時には一般的によく使われる「渡辺」で書こうかと考えています。

2023年09月18日

「“別藩”~BEPPAN~第2話」

こんばんは。

NHK大河ドラマの直後の時間帯に放送されていたTBS系ドラマ『VIVANT』。途中から気になり始めて展開を追い、最終回はしっかり視聴することに。

大河ドラマを視聴する時にもよく考えるのですが、やはりプロとして、“物語”を作っていく人たちの力量は凄いな…という感想を持ちました。

――ふだん私が当ブログで語っているのは、幕末の佐賀藩。

近代化のトップランナーだった佐賀ですが、立ち位置が中立的で幕府側からも倒幕派からも、「最後までどっちに付くかわからない」と見られたそうです。

当時、佐賀藩の存在が「どう見えていたか」を描きたいこともあって“別の藩”の視点も取り入れる試みも考えています。

今シリーズの第2話は、「敵か味方か、味方か敵か…」混沌とする幕末動乱の時代。今回は、非情な任務を遂行していった、ある大村藩士の話をします。

――前回のお話(事件①)から、50年ほどが経過して、

日本は“開国”の時代へと移っています。かつて佐賀藩にはフェートン号事件で「良いところなし」の失策をした苦い経験があります。

〔参照:「“別藩”~BEPPAN~第1話」〕

佐賀藩が独力でも西洋列強に追いつこうと、技術や産業の開発に明け暮れている頃には、幕末の政局が大きく動き始めていました。

ここで、上方(京・大坂)で影のように動いた、肥前国の剣士がいました。それは、佐賀の人ではなく、現在の長崎県にある大村の藩士でした。

――“別藩”事件ファイル②「非情に任務をこなす」

時は幕末、先年の“開国”の影響が各地に出始めた頃から、主に京都周辺で、幕府(徳川政権)に関係する者が襲撃される事件が相次ぎました。

「天に代わって誅伐する」略して“天誅”と一般的に呼ばれ、幕府を倒そうとする志士たちのスローガンのような言葉ともに実行されます。

この時代に恐れられていた剣客に、大村藩の人物がいました。

渡辺昇(わたなべ のぼり)という名で、江戸の三大剣術道場の1つ・練兵館で、長州藩の桂小五郎の後に“塾頭”を引き継いだといい、剣の腕は確かです。

――その剣客は、“指令”により任務を行う。

この辺りの事情は深くは知らないのですが、なぜか大村藩士である渡辺昇は、長州藩士からの指示で剣を振るったと聞きます。

勤王をとなえる勢力が藩をまとめ上げ、明確に“倒幕派”となっていた大村藩の志士は、旗頭とも言える雄藩・長州の可能性に賭けたのかもしれません。

幕吏に捕縛されれば終わりなので、目立つ動きは命取りとなるためか、反撃しがたいタイミングを狙って、確実に“標的”を仕留める方法を選択したようです。

――幕末の京都は、動乱の中心地でもありました。

現在、“本編”で書いている時期は、佐賀の前藩主・鍋島直正が体調不良に苦しみながらも、京都へ上洛した文久二年の晩秋~冬の頃。

〔参照:第19話「閑叟上洛」⑲(“門司”からの船出まで)〕

西洋の技術・経済力に追いつくのが最優先で、政治の主導権争いとは距離をおいていた佐賀藩ですが、京都の情勢は無視できない状況となっていました。

同じ頃、文久三年(1863年)の年明けには、のち「新選組」として名を轟かせ、倒幕の志士たちに恐れられる、近藤勇らを含む一団が京都に入っています。

――新選組・近藤勇と、大村藩士・渡辺昇は旧知の間柄だったようで…

江戸で近藤勇が道場を開いていた時に、渡辺昇が試合の助っ人に来た…とかいう話も聞きます。剣術仲間と言ってもよい関係だったのかもしれません。

しかし渡辺昇にとって、倒幕の志士を取り締まる新選組は敵対勢力ですから、容赦なく剣を振るったようです。

――“味方”が、敵になった時…

近藤勇が取った行動は、どうやら「旧知の友を説得しにいく…」という、鉄の掟で知られた新選組の局長らしくない選択だったそう。

このあたり、往年の名作時代劇『鞍馬天狗』を彷彿とさせる展開です。渡辺昇が“鞍馬天狗”の設定上のモデル…という説にもうなづけます。

〔参照:「鞍馬天狗は、長崎の人?」〔新大村駅〕〕

渡辺昇の居所を訪ねた近藤でしたが、一足違いで渡辺は長崎に発ったところ。もし、敵同士となった2人が会っていたら、どうなったのか…。

――「敵になった2人の男には、同じ剣士としての絆があった…」

私は、幕末~明治期の佐賀藩について話を書いているので、佐賀県を目当てに調べ物をしますが、よく福岡県や長崎県の人物にも行き当たります。

佐賀藩は鍋島直正公が名君すぎて、藩内をしっかり統制しており、勤王派の志士たちも九州の外では活動しづらかったところがありそうです。

この辺り、私が本編の第2部に入ってから書きづらい一因でもあるのですが、幕末動乱の背景は「九州北部」で表現していこうかな…と考えています。

注)渡辺昇の名字は、渡邉や渡邊と表記されることも多いようですが、本編で登場する時には一般的によく使われる「渡辺」の表記で書こうかと考えています。

NHK大河ドラマの直後の時間帯に放送されていたTBS系ドラマ『VIVANT』。途中から気になり始めて展開を追い、最終回はしっかり視聴することに。

大河ドラマを視聴する時にもよく考えるのですが、やはりプロとして、“物語”を作っていく人たちの力量は凄いな…という感想を持ちました。

――ふだん私が当ブログで語っているのは、幕末の佐賀藩。

近代化のトップランナーだった佐賀ですが、立ち位置が中立的で幕府側からも倒幕派からも、「最後までどっちに付くかわからない」と見られたそうです。

当時、佐賀藩の存在が「どう見えていたか」を描きたいこともあって“別の藩”の視点も取り入れる試みも考えています。

今シリーズの第2話は、「敵か味方か、味方か敵か…」混沌とする幕末動乱の時代。今回は、非情な任務を遂行していった、ある大村藩士の話をします。

――前回のお話(事件①)から、50年ほどが経過して、

日本は“開国”の時代へと移っています。かつて佐賀藩にはフェートン号事件で「良いところなし」の失策をした苦い経験があります。

〔参照:

佐賀藩が独力でも西洋列強に追いつこうと、技術や産業の開発に明け暮れている頃には、幕末の政局が大きく動き始めていました。

ここで、上方(京・大坂)で影のように動いた、肥前国の剣士がいました。それは、佐賀の人ではなく、現在の長崎県にある大村の藩士でした。

――“別藩”事件ファイル②「非情に任務をこなす」

時は幕末、先年の“開国”の影響が各地に出始めた頃から、主に京都周辺で、幕府(徳川政権)に関係する者が襲撃される事件が相次ぎました。

「天に代わって誅伐する」略して“天誅”と一般的に呼ばれ、幕府を倒そうとする志士たちのスローガンのような言葉ともに実行されます。

この時代に恐れられていた剣客に、大村藩の人物がいました。

渡辺昇(わたなべ のぼり)という名で、江戸の三大剣術道場の1つ・練兵館で、長州藩の桂小五郎の後に“塾頭”を引き継いだといい、剣の腕は確かです。

――その剣客は、“指令”により任務を行う。

この辺りの事情は深くは知らないのですが、なぜか大村藩士である渡辺昇は、長州藩士からの指示で剣を振るったと聞きます。

勤王をとなえる勢力が藩をまとめ上げ、明確に“倒幕派”となっていた大村藩の志士は、旗頭とも言える雄藩・長州の可能性に賭けたのかもしれません。

幕吏に捕縛されれば終わりなので、目立つ動きは命取りとなるためか、反撃しがたいタイミングを狙って、確実に“標的”を仕留める方法を選択したようです。

――幕末の京都は、動乱の中心地でもありました。

現在、“本編”で書いている時期は、佐賀の前藩主・鍋島直正が体調不良に苦しみながらも、京都へ上洛した文久二年の晩秋~冬の頃。

〔参照:

西洋の技術・経済力に追いつくのが最優先で、政治の主導権争いとは距離をおいていた佐賀藩ですが、京都の情勢は無視できない状況となっていました。

同じ頃、文久三年(1863年)の年明けには、のち「新選組」として名を轟かせ、倒幕の志士たちに恐れられる、近藤勇らを含む一団が京都に入っています。

――新選組・近藤勇と、大村藩士・渡辺昇は旧知の間柄だったようで…

江戸で近藤勇が道場を開いていた時に、渡辺昇が試合の助っ人に来た…とかいう話も聞きます。剣術仲間と言ってもよい関係だったのかもしれません。

しかし渡辺昇にとって、倒幕の志士を取り締まる新選組は敵対勢力ですから、容赦なく剣を振るったようです。

――“味方”が、敵になった時…

近藤勇が取った行動は、どうやら「旧知の友を説得しにいく…」という、鉄の掟で知られた新選組の局長らしくない選択だったそう。

このあたり、往年の名作時代劇『鞍馬天狗』を彷彿とさせる展開です。渡辺昇が“鞍馬天狗”の設定上のモデル…という説にもうなづけます。

〔参照:

渡辺昇の居所を訪ねた近藤でしたが、一足違いで渡辺は長崎に発ったところ。もし、敵同士となった2人が会っていたら、どうなったのか…。

――「敵になった2人の男には、同じ剣士としての絆があった…」

私は、幕末~明治期の佐賀藩について話を書いているので、佐賀県を目当てに調べ物をしますが、よく福岡県や長崎県の人物にも行き当たります。

佐賀藩は鍋島直正公が名君すぎて、藩内をしっかり統制しており、勤王派の志士たちも九州の外では活動しづらかったところがありそうです。

この辺り、私が本編の第2部に入ってから書きづらい一因でもあるのですが、幕末動乱の背景は「九州北部」で表現していこうかな…と考えています。

注)渡辺昇の名字は、渡邉や渡邊と表記されることも多いようですが、本編で登場する時には一般的によく使われる「渡辺」の表記で書こうかと考えています。

2023年09月14日

「“別藩”~BEPPAN~第1話」

こんばんは。

まるで砂漠でも歩む気分だった…猛暑も落ち着いたかなという初秋。そして、妙なタイトルで始まった、今回からの記事は、全3回シリーズの予定です。

大河ドラマに続く時間帯の他局の番組、TBS系ドラマ『VIVANT』が着想元ですが、このドラマを語れるほどには、しっかり視聴できていません。

このシリーズでは、“別班”(ヴィヴァン)と呼ばれる秘密の組織を描いた、上記ドラマの展開とは関わりなく、単に文字通り、佐賀藩とは「別の藩」を語ります。

幕末期に、①緊急事態への対応が速く、②時に非情な任務を遂行し、③少数精鋭での行動が印象的…という藩がありました。

――今シリーズで語りたいのは、「大村藩」について。

佐賀藩と同じく肥前国に存在した藩ですが、その所領は、現在では長崎県の大村市周辺にあたります。本拠は玖島城で、石高は2万7千石ほど。

時代は進んで、豊かな藩は特産品や貿易などで、裏ではそれ以上の実力を持っていることも多いのですが、それでも表の石高は1つの目安にはなります。

表の石高でも、佐賀藩は35万7千石、薩摩藩は70万石以上、長州藩も30万石を超えます。西国の雄藩と比べると、大村藩は小規模ではあるようです。

――しかし大村藩では、1864年(元治元年)頃には…

勤王を志す勢力が藩政を掌握したそうで、長州など徳川政権を倒そうとする雄藩にとっては、“別働隊”のような役回りも感じられます。

この辺りから今シリーズでは、倒幕を目指す勢力の中で「もうひとつの肥前」として、存在感を示した大村藩を見ていきます。

実は「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージのはずである、“本編”の第1話から、佐賀と同じく肥前国にあった、大村藩が登場していました。

――“別藩”事件ファイル①「緊急事態への対応」

1808年に発生した、長崎港へのイギリス船「フェートン号」侵入事件。幕末期の佐賀藩にとって、“物語の始まり”とも言える重たい出来事でした。

私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」では、迷わず第1話で書きたい内容。

そして、事件が起きたのは、長崎での貿易相手のオランダ船が来ないはずの“シーズンオフ”の時期。

このイギリス船はオランダ船に偽装して、長崎港に侵入、要求を通すために、オランダ商館員に銃を突きつけて、人質に取ります。

〔参照:第1話「長崎警護」④〕

経費節減のため、警備を大幅に縮小して、ほとんど地元に帰っていた佐賀藩。まったく対応が追いつかず、「主役のわりに、全然良いところなし」の展開に。

〔参照:第1話「長崎警護」⑤〕

――そんな折、幕府の長崎奉行所からの「緊急事態」の一報に…

真っ先に駆けつけたのが、肥前大村藩でした。

「西九州新幹線では長崎の隣の駅とよ。佐賀より、早く着けるのは当然ばい」

…というご意見もあるかもしれませんが、勇敢な大村藩。すぐにも、イギリス船と戦うつもりがあったようです。

――そんなわけで、当地のお殿様・大村純昌公の描き方も…

精悍な顔つきと表現していますが、「浅黒い地肌に白い歯」みたいな「ワイルドな海の男っぽい」イメージで書いていました。

〔参照:第1話「長崎警護」⑥-2〕

大村藩の本拠地・玖島城も海に面しており、お城にも船着場があったことが見てとれます。海での作戦行動には、自信もあったのでしょう。

もちろんイギリス船と正面から戦っては、大砲の武装に劣るので「無法な異国船に乗り込んで、焼き討ちを仕掛ける」と、具体的な戦術もあったそうです。

結果、フェートン号が退去したため、戦闘には至りませんでしたが、長崎の海で異国船1隻を仕留めるだけならば、勝算はあったのかもしれません。

――とても、精強なイメージの肥前大村藩。

このような描き方で、長崎県大村市の皆様には、どのように受けとめられるかはわかりません。

ただ「活躍のわりには語られない」点では、佐賀藩と通ずるものも感じるので、少し意表を突いた形にはなりますが、ここで語ってみたいと考えました。

これからの“本編”でも、第2部・第3部での登場予定を考えている、大村藩の人物について、あと2回ほどお話を続けたいと思います。

まるで砂漠でも歩む気分だった…猛暑も落ち着いたかなという初秋。そして、妙なタイトルで始まった、今回からの記事は、全3回シリーズの予定です。

大河ドラマに続く時間帯の他局の番組、TBS系ドラマ『VIVANT』が着想元ですが、このドラマを語れるほどには、しっかり視聴できていません。

このシリーズでは、“別班”(ヴィヴァン)と呼ばれる秘密の組織を描いた、上記ドラマの展開とは関わりなく、単に文字通り、佐賀藩とは「別の藩」を語ります。

幕末期に、①緊急事態への対応が速く、②時に非情な任務を遂行し、③少数精鋭での行動が印象的…という藩がありました。

――今シリーズで語りたいのは、「大村藩」について。

佐賀藩と同じく肥前国に存在した藩ですが、その所領は、現在では長崎県の大村市周辺にあたります。本拠は玖島城で、石高は2万7千石ほど。

時代は進んで、豊かな藩は特産品や貿易などで、裏ではそれ以上の実力を持っていることも多いのですが、それでも表の石高は1つの目安にはなります。

表の石高でも、佐賀藩は35万7千石、薩摩藩は70万石以上、長州藩も30万石を超えます。西国の雄藩と比べると、大村藩は小規模ではあるようです。

――しかし大村藩では、1864年(元治元年)頃には…

勤王を志す勢力が藩政を掌握したそうで、長州など徳川政権を倒そうとする雄藩にとっては、“別働隊”のような役回りも感じられます。

この辺りから今シリーズでは、倒幕を目指す勢力の中で「もうひとつの肥前」として、存在感を示した大村藩を見ていきます。

実は「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージのはずである、“本編”の第1話から、佐賀と同じく肥前国にあった、大村藩が登場していました。

――“別藩”事件ファイル①「緊急事態への対応」

1808年に発生した、長崎港へのイギリス船「フェートン号」侵入事件。幕末期の佐賀藩にとって、“物語の始まり”とも言える重たい出来事でした。

私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」では、迷わず第1話で書きたい内容。

そして、事件が起きたのは、長崎での貿易相手のオランダ船が来ないはずの“シーズンオフ”の時期。

このイギリス船はオランダ船に偽装して、長崎港に侵入、要求を通すために、オランダ商館員に銃を突きつけて、人質に取ります。

〔参照:

経費節減のため、警備を大幅に縮小して、ほとんど地元に帰っていた佐賀藩。まったく対応が追いつかず、「主役のわりに、全然良いところなし」の展開に。

〔参照:

――そんな折、幕府の長崎奉行所からの「緊急事態」の一報に…

真っ先に駆けつけたのが、肥前大村藩でした。

「西九州新幹線では長崎の隣の駅とよ。佐賀より、早く着けるのは当然ばい」

…というご意見もあるかもしれませんが、勇敢な大村藩。すぐにも、イギリス船と戦うつもりがあったようです。

――そんなわけで、当地のお殿様・大村純昌公の描き方も…

精悍な顔つきと表現していますが、「浅黒い地肌に白い歯」みたいな「ワイルドな海の男っぽい」イメージで書いていました。

〔参照:

大村藩の本拠地・玖島城も海に面しており、お城にも船着場があったことが見てとれます。海での作戦行動には、自信もあったのでしょう。

もちろんイギリス船と正面から戦っては、大砲の武装に劣るので「無法な異国船に乗り込んで、焼き討ちを仕掛ける」と、具体的な戦術もあったそうです。

結果、フェートン号が退去したため、戦闘には至りませんでしたが、長崎の海で異国船1隻を仕留めるだけならば、勝算はあったのかもしれません。

――とても、精強なイメージの肥前大村藩。

このような描き方で、長崎県大村市の皆様には、どのように受けとめられるかはわかりません。

ただ「活躍のわりには語られない」点では、佐賀藩と通ずるものも感じるので、少し意表を突いた形にはなりますが、ここで語ってみたいと考えました。

これからの“本編”でも、第2部・第3部での登場予定を考えている、大村藩の人物について、あと2回ほどお話を続けたいと思います。

2023年07月31日

「夏休みの読書感想文、今ならこう書く」

こんばんは。今年の夏は、すさまじい熱波続きですね。これでも7月で暑さは、まだ引く気配をみせません。

…ですが、8月が目前であることも認識せねばなりません。

7月下旬の思いつきで恐縮なのですが、今回は夏休みの宿題の中でも“難敵”として知られる読書感想文について、あえて、この時期に考えてみます。

この“読書感想文”というものが遠い夏の記憶として心に残る方、お子さんやお孫さんが毎年、困った顔をしているのを見る方もいるでしょう。

いまや佐賀に関わること限定で「書きたいことがありすぎる」私からの話なので、役に立つかはあやしいのですが、何かのご参考になれば幸いです。

――もちろん、私が題材とするのは「幕末・明治期の佐賀」です。

なお、佐賀の図書館や学校に、今回のテーマに合う児童向けの“偉人伝”などがあるかは把握していません。

また、今から書く話は「偉人の伝記」を前提としているので、児童文学などで「課題図書」の指定がある場合は、書き方に別の工夫がいるかもしれません。

まずは、都合の良い形で「読書感想文」をシミュレーションしてみます。

――「佐賀の賢人」が、テーマの本であれば最良と思いますが、

一般的に出版されている偉人の伝記でも、応用はききやすいと考えます。

その場合、未来を担う子供たちが、よく知られた人物の伝記をきっかけとして、いずれ「佐賀の大先輩」の偉大さにも気付くのを待ちます。

私の考える構成は以下のようなものです。質問に答えるうちに「読書感想文」ような印象に仕上がるかもしれません。

①動機(どうき):あなたは、なぜ、この本を選びましたか。

②設定(せってい):主人公は、どんな人で、どう成長してきましたか。

③展開(てんかい):主人公は、どんなふうにがんばり、どう乗り越えましたか。

④成果(せいか):主人公は、どんなことをなしとげて、何を考えましたか。

⑤評価(ひょうか):あなたは、この本で何を感じて、何を学びましたか。

――もし、いまの私が「読書感想文」を書くならば…

本は、とにかく一度、読み始めてみます。面白いと思えなかったら、別の本に変えてもいいと思います。このため「時間のゆとりがある」ことが大事です。

まず①「なぜ、この本を読みたいと思ったか…」を考えてみましょう。次に⑤で「この本を読んで、どんな気持ちになったか…」を自分に問いかけてみます。

その時に思いついたことは紙に書くか、パソコンなどでメモをするか…後で「本体」として使うのでしっかり残しておきましょう。

ここで書いた内容は「あなただけのもの」。これが読書感想文の「本体」だと考えています。

こうして「感想文」の最初と最後(①動機と⑤評価)を、ざっと考えてから…

――もう一度、パラパラと本をめくって見ます。

本を見直すのは、だいたい前半・中盤・後半に何が書いてあったかを思い出すためです。

②「どんな人の、話だったか」

③「どんなふうに、がんばったか」

④「どんなことを、なしとげたか」

②~④で書くのは、本の内容です。ここをわかりやすく説明すれば、「あなたの感想」は「みんなにも、その本がわかる説明」になると思います。

本の中で「ここが気になった」という所には、ペタペタと付箋(ふせん)を貼ってみるといいかもしれません。

あとで本を見るときに、どこが面白かったかがすぐわかって便利です。

――では、架空の“伝記”(児童向け)で実践してみます。

ここから「読書感想文」のイメージなので、ほとんど「ひらがな」で綴ってみます。読みやすさを考えて、読点(、)は省き、ところどころ空白を入れました。

『さのつねたみ(佐野常民) ものがたり』(さくしゃ:えすあーる)

①動機:あなたは、なぜ、この本を選びましたか。

にほんせきじゅうじしゃ という さいがいのときなどに ひとをたすける そしきを つくったひとだからです。

②設定(前半):主人公は、どんな人で、どう成長してきましたか。

おいしゃさんになるために べんきょうしていました。

とても かしこかったので とうきょう(えど)や きょうと おおさか でも がいこくのことばや いがくなどを たくさん まなびました。

ながさき では せいよう の ふねを うごかす くんれんも うけました。

③展開(中盤):主人公は、どんなことで頑張って、どう乗り越えてきましたか。

ばくまつは がいこくが ぶりょくでおどかして にほんに さこくをやめて くにをひらけと せまって きていました。

さがはんでは ぼうえきをするのは いいけども きまりを まもらないような がいこくは おいはらうぞ!と つよくなろうと かんがえます。

さがの おとのさまは さのがかしこいことを しっていたので なかまをあつめて じょうきせんやたいほうの けんきゅうをするようにいいました。

④成果(後半):主人公は、どんなことをなしとげて、何を考えましたか。

じだいは めいじに なって にほんには あたらしい せいふができました。

さのは とうだいをつくって ふねがあんぜんに うみをすすめるようにしたり

ヨーロッパでありたのとうじきなど にほんのしょうひんを しょうかいしようと ばくまつのけいけんをいかして ばんこく はくらんかいでがんばりました。

それから きゅうしゅうでは せいなん せんそう がおきてしまいます。ひとがたくさん きずつくのを みて さのは こころをいためました。

そして ヨーロッパでしった てきもみかたもくべつせず ひとをたすける そしき(のちの にほんせきじゅうじしゃ)を にほんにも つくるのです。

さのがつくった せきじゅうじしゃは めいじじだいに さいがいが あったときも きゅうえんに かつやくしました。

⑤評価:あなたは、この本で何を感じて、何を学びましたか。

おいしゃさんの べんきょうも さがはんでの けんきゅうも うみにとうだいをつくるのも はくらんかいも せきじゅうじしゃも…

さのが がんばったこと は いつも みんなのために なることでした。

こんなんにぶつかっても さのはまがったりしない ひとだといわれます。かんがえつづけること あきらめないことが だいじだとまなぶことができました。

――以上が、私が童心にかえったつもり(?)で、

現時点で佐野常民について、数年前から学んだ内容で、記憶にあるものから、感覚的に書いてみた「読書感想文」のサンプルです。

当ブログを読んでいる人が「読書感想文」を書く事はたぶん無いのでは…と思います。

でも、この課題で「書けない…」と困っているお子さんやお孫さんがいたら、いろいろと質問をして、その考えを書き留めてあげると前に進むかもしれません。

今回は私なりの“宿題”だと思って、児童向けの文章について考えてみました。

…ですが、8月が目前であることも認識せねばなりません。

7月下旬の思いつきで恐縮なのですが、今回は夏休みの宿題の中でも“難敵”として知られる読書感想文について、あえて、この時期に考えてみます。

この“読書感想文”というものが遠い夏の記憶として心に残る方、お子さんやお孫さんが毎年、困った顔をしているのを見る方もいるでしょう。

いまや佐賀に関わること限定で「書きたいことがありすぎる」私からの話なので、役に立つかはあやしいのですが、何かのご参考になれば幸いです。

――もちろん、私が題材とするのは「幕末・明治期の佐賀」です。

なお、佐賀の図書館や学校に、今回のテーマに合う児童向けの“偉人伝”などがあるかは把握していません。

また、今から書く話は「偉人の伝記」を前提としているので、児童文学などで「課題図書」の指定がある場合は、書き方に別の工夫がいるかもしれません。

まずは、都合の良い形で「読書感想文」をシミュレーションしてみます。

――「佐賀の賢人」が、テーマの本であれば最良と思いますが、

一般的に出版されている偉人の伝記でも、応用はききやすいと考えます。

その場合、未来を担う子供たちが、よく知られた人物の伝記をきっかけとして、いずれ「佐賀の大先輩」の偉大さにも気付くのを待ちます。

私の考える構成は以下のようなものです。質問に答えるうちに「読書感想文」ような印象に仕上がるかもしれません。

①動機(どうき):あなたは、なぜ、この本を選びましたか。

②設定(せってい):主人公は、どんな人で、どう成長してきましたか。

③展開(てんかい):主人公は、どんなふうにがんばり、どう乗り越えましたか。

④成果(せいか):主人公は、どんなことをなしとげて、何を考えましたか。

⑤評価(ひょうか):あなたは、この本で何を感じて、何を学びましたか。

――もし、いまの私が「読書感想文」を書くならば…

本は、とにかく一度、読み始めてみます。面白いと思えなかったら、別の本に変えてもいいと思います。このため「時間のゆとりがある」ことが大事です。

まず①「なぜ、この本を読みたいと思ったか…」を考えてみましょう。次に⑤で「この本を読んで、どんな気持ちになったか…」を自分に問いかけてみます。

その時に思いついたことは紙に書くか、パソコンなどでメモをするか…後で「本体」として使うのでしっかり残しておきましょう。

ここで書いた内容は「あなただけのもの」。これが読書感想文の「本体」だと考えています。

こうして「感想文」の最初と最後(①動機と⑤評価)を、ざっと考えてから…

――もう一度、パラパラと本をめくって見ます。

本を見直すのは、だいたい前半・中盤・後半に何が書いてあったかを思い出すためです。

②「どんな人の、話だったか」

③「どんなふうに、がんばったか」

④「どんなことを、なしとげたか」

②~④で書くのは、本の内容です。ここをわかりやすく説明すれば、「あなたの感想」は「みんなにも、その本がわかる説明」になると思います。

本の中で「ここが気になった」という所には、ペタペタと付箋(ふせん)を貼ってみるといいかもしれません。

あとで本を見るときに、どこが面白かったかがすぐわかって便利です。

――では、架空の“伝記”(児童向け)で実践してみます。

ここから「読書感想文」のイメージなので、ほとんど「ひらがな」で綴ってみます。読みやすさを考えて、読点(、)は省き、ところどころ空白を入れました。

『さのつねたみ(佐野常民) ものがたり』(さくしゃ:えすあーる)

①動機:あなたは、なぜ、この本を選びましたか。

にほんせきじゅうじしゃ という さいがいのときなどに ひとをたすける そしきを つくったひとだからです。

②設定(前半):主人公は、どんな人で、どう成長してきましたか。

おいしゃさんになるために べんきょうしていました。

とても かしこかったので とうきょう(えど)や きょうと おおさか でも がいこくのことばや いがくなどを たくさん まなびました。

ながさき では せいよう の ふねを うごかす くんれんも うけました。

③展開(中盤):主人公は、どんなことで頑張って、どう乗り越えてきましたか。

ばくまつは がいこくが ぶりょくでおどかして にほんに さこくをやめて くにをひらけと せまって きていました。

さがはんでは ぼうえきをするのは いいけども きまりを まもらないような がいこくは おいはらうぞ!と つよくなろうと かんがえます。

さがの おとのさまは さのがかしこいことを しっていたので なかまをあつめて じょうきせんやたいほうの けんきゅうをするようにいいました。

④成果(後半):主人公は、どんなことをなしとげて、何を考えましたか。

じだいは めいじに なって にほんには あたらしい せいふができました。

さのは とうだいをつくって ふねがあんぜんに うみをすすめるようにしたり

ヨーロッパでありたのとうじきなど にほんのしょうひんを しょうかいしようと ばくまつのけいけんをいかして ばんこく はくらんかいでがんばりました。

それから きゅうしゅうでは せいなん せんそう がおきてしまいます。ひとがたくさん きずつくのを みて さのは こころをいためました。

そして ヨーロッパでしった てきもみかたもくべつせず ひとをたすける そしき(のちの にほんせきじゅうじしゃ)を にほんにも つくるのです。

さのがつくった せきじゅうじしゃは めいじじだいに さいがいが あったときも きゅうえんに かつやくしました。

⑤評価:あなたは、この本で何を感じて、何を学びましたか。

おいしゃさんの べんきょうも さがはんでの けんきゅうも うみにとうだいをつくるのも はくらんかいも せきじゅうじしゃも…

さのが がんばったこと は いつも みんなのために なることでした。

こんなんにぶつかっても さのはまがったりしない ひとだといわれます。かんがえつづけること あきらめないことが だいじだとまなぶことができました。

――以上が、私が童心にかえったつもり(?)で、

現時点で佐野常民について、数年前から学んだ内容で、記憶にあるものから、感覚的に書いてみた「読書感想文」のサンプルです。

当ブログを読んでいる人が「読書感想文」を書く事はたぶん無いのでは…と思います。

でも、この課題で「書けない…」と困っているお子さんやお孫さんがいたら、いろいろと質問をして、その考えを書き留めてあげると前に進むかもしれません。

今回は私なりの“宿題”だと思って、児童向けの文章について考えてみました。

2023年01月01日

「年始のご挨拶と…」

こんばんは。

年始から、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、皆様、良いお正月をお過ごしでしょうか。遅まきながら、どうにか元旦での年始のご挨拶です。

――そういえば、1年前。

「昨年の我に、今年は勝つべし」と、記事タイトルで気合いを入れていました。

〔参照:「昨年の我に、今年は勝つべし」〕

…言いっ放しもどうかと思いますので、検証してみます。

○2021年(一昨年)

記事数:167件

〔本編〕

年始:第15話「江戸動乱」①(“新聞”の夜明け)

年末:第17話「佐賀脱藩」⑬(籠鳥は、雲を恋う)

○2022年(昨年)

記事数:102件

〔本編〕

年始:第17話「佐賀脱藩」⑭(拓〔ひら〕け、代品方)

年末:第18話「京都見聞」⑰(湖畔の道を駆ける)

――少なくとも手数で、昨年の私は、一昨年の私に届いていません…

あえて肯定的な評価をするならば、本編第2部の主人公・江藤新平について、私なりの書き方が固まってきたかな…と考えています。

江藤新平の熱心なファンの方からすると、イメージが違う事もありそうです。

「私の見たい大河ドラマ」での“佐賀のヒーロー”の描写とお考えください。

――やはり、実際の“大河ドラマ”の影響は大きいです。

2023年の『どうする家康』は、タイトルからも“選択の連続”を見せるドラマを予感させます。

何だか強い目標を掲げても、実行できるかの確信が持てない近況。でも、年始なので、頑張ろうと思うタイミング。

私も“大河”とともに「どうする?」と自分に問いかけながら、新しい1年、何かを選択しながら進んでいく事と思います。

――まず「緩急を付けること」を、1つのテーマに。

「あまり力まずに、平常心でいられたら」という感じで行きたいです。

そして、もう少し「佐賀に“帰藩”できる時間もほしい」というのが、今年の願望になっています。本年も、よろしくお願いします。

年始から、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、皆様、良いお正月をお過ごしでしょうか。遅まきながら、どうにか元旦での年始のご挨拶です。

――そういえば、1年前。

「昨年の我に、今年は勝つべし」と、記事タイトルで気合いを入れていました。

〔参照:

…言いっ放しもどうかと思いますので、検証してみます。

○2021年(一昨年)

記事数:167件

〔本編〕

年始:

年末:

○2022年(昨年)

記事数:102件

〔本編〕

年始:

年末:

――少なくとも手数で、昨年の私は、一昨年の私に届いていません…

あえて肯定的な評価をするならば、本編第2部の主人公・江藤新平について、私なりの書き方が固まってきたかな…と考えています。

江藤新平の熱心なファンの方からすると、イメージが違う事もありそうです。

「私の見たい大河ドラマ」での“佐賀のヒーロー”の描写とお考えください。

――やはり、実際の“大河ドラマ”の影響は大きいです。

2023年の『どうする家康』は、タイトルからも“選択の連続”を見せるドラマを予感させます。

何だか強い目標を掲げても、実行できるかの確信が持てない近況。でも、年始なので、頑張ろうと思うタイミング。

私も“大河”とともに「どうする?」と自分に問いかけながら、新しい1年、何かを選択しながら進んでいく事と思います。

――まず「緩急を付けること」を、1つのテーマに。

「あまり力まずに、平常心でいられたら」という感じで行きたいです。

そして、もう少し「佐賀に“帰藩”できる時間もほしい」というのが、今年の願望になっています。本年も、よろしくお願いします。

2022年12月08日

「いろいろと、3周年」

こんばんは。

“本編”を再開したものの都合により、小休止をしていました。

W杯の開催中ですが、とくに4時起きしてスペイン戦を見たりとか、3時近くまで寝ずにクロアチア戦を見たりしていたわけではありません。

日本代表は決勝トーナメント進出も果たして、よく頑張りましたね。あまり試合を観る余力はなかったのですが、いつになく、ニュースが楽しかったです。

そして慌ただしくしているうちに、当ブログを始めてから3周年を迎えました。

――今日も、まとまらない話を綴ります。

今年(2022年)の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』も、残すところあと2回と聞いています。どんどんダーク(暗黒)になっていく主人公の北条義時〔演:小栗旬〕。

初回には片田舎の好青年みたいなキャラだったのに「いったい何があったの、小四郎(義時)!?」と問いかけたくなるような…

私も視聴者として、その途上で起きた数々の事件を目撃していますので、わからなくは無いのですが…なんだか遠い所まで、来てしまったのですね。

――今年の大河ドラマの脚本は凄まじかった。

私の書く話は、おそらく“脚本”という形式にはなっていないと思いますが、一応は「自分なりの大河ドラマのイメージ」を綴っています。

そのため、純粋にドラマとして見ている視聴者よりは、脚本家・三谷幸喜さんの恐ろしさを感じているのではないかと思います。

あと少しで最終回ですが、とても印象に残りそうな、2022年大河ドラマ。どのような結末を描くのか見届けたいです。

――そんな感じで、今年も残りわずかとなりましたが、

「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」という、私の想いはずっと続いていて、描きたい場面は色々と思い付くのですが、時間と気力が足りていません…

ところで、“本編”では佐賀藩を中心に描くのですが、書き進めるうちに現在の佐賀県そのものの魅力にも気付くところがあります。

その気持ちを表現しきれない、文章力の限界を感じることもよくあります。

※武雄

――以前とは違う、いまの私の目線で、もっと佐賀県を見たい。

先日、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』にも登場した俳優さんが『遠くへ行きたい』(日本テレビ系)という旅番組で、佐賀を訪れるのを見ました。

出演は、北条時政〔演:坂東彌十郎〕の娘婿の1人・平賀朝雅を演じた山中崇さんという方でした。

ドラマでは、時政の妻・りく〔演:宮沢りえ〕と親しく、結構キザな感じで、都風を吹かせる感じのキャラクターでした。

そして、同じ北条時政の娘婿の1人・畠山重忠〔演:中川大志〕の身内を陥れ、やがて戦へと向かってしまうきっかけを作る役回り…

※嬉野

――そんな、好感度の低そうな“敵役”を熱演。

ところが、旅番組での山中さんは感じよく佐賀の人たちと触れあい、コンパクトに佐賀の魅力も伝わる、充実した旅をしていました。

番組のラストでの言葉は「また佐賀に帰ってこよう!」。しかし、山中さんは、もともと佐賀に地縁があったわけではなさそうです。

――これが“底知れぬ”佐賀の魅力なのかも。

その魅力に気付いた人は、訪れるというより、帰ってくる場所になってしまう。おそらく、佐賀にはそのような深いファン層を形成できる要素が多くあります。

番組を見る限り、山中崇さんの場合はサウナとカレーが、その要素のようです。佐賀を巡るうちに、色々と感銘を受けているような場面を見かけました。

豊かな自然と、そこで磨かれた素材の数々…佐賀のポテンシャル(潜在能力)は、相当高いはずです。

※鹿島

――幕末期を描く“本編”では、

「最強クラスの雄藩の1つ、しかも、どう動くかが予測できない」という感覚で、佐賀藩の存在を示せれば、面白いのかなと…考えています。

『さがファンブログ』での活動開始から3周年で、これから4年目に突入しますが、当ブログの行先は、まだ何処へと続くものか…まったくわかりません。

最近、よく更新が止まりますが、いつもお読みいただく皆様には、気長にお待ちいただければ幸いです。

“本編”を再開したものの都合により、小休止をしていました。

W杯の開催中ですが、とくに4時起きしてスペイン戦を見たりとか、3時近くまで寝ずにクロアチア戦を見たりしていたわけではありません。

日本代表は決勝トーナメント進出も果たして、よく頑張りましたね。あまり試合を観る余力はなかったのですが、いつになく、ニュースが楽しかったです。

そして慌ただしくしているうちに、当ブログを始めてから3周年を迎えました。

――今日も、まとまらない話を綴ります。

今年(2022年)の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』も、残すところあと2回と聞いています。どんどんダーク(暗黒)になっていく主人公の北条義時〔演:小栗旬〕。

初回には片田舎の好青年みたいなキャラだったのに「いったい何があったの、小四郎(義時)!?」と問いかけたくなるような…

私も視聴者として、その途上で起きた数々の事件を目撃していますので、わからなくは無いのですが…なんだか遠い所まで、来てしまったのですね。

――今年の大河ドラマの脚本は凄まじかった。

私の書く話は、おそらく“脚本”という形式にはなっていないと思いますが、一応は「自分なりの大河ドラマのイメージ」を綴っています。

そのため、純粋にドラマとして見ている視聴者よりは、脚本家・三谷幸喜さんの恐ろしさを感じているのではないかと思います。

あと少しで最終回ですが、とても印象に残りそうな、2022年大河ドラマ。どのような結末を描くのか見届けたいです。

――そんな感じで、今年も残りわずかとなりましたが、

「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」という、私の想いはずっと続いていて、描きたい場面は色々と思い付くのですが、時間と気力が足りていません…

ところで、“本編”では佐賀藩を中心に描くのですが、書き進めるうちに現在の佐賀県そのものの魅力にも気付くところがあります。

その気持ちを表現しきれない、文章力の限界を感じることもよくあります。

※武雄

――以前とは違う、いまの私の目線で、もっと佐賀県を見たい。

先日、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』にも登場した俳優さんが『遠くへ行きたい』(日本テレビ系)という旅番組で、佐賀を訪れるのを見ました。

出演は、北条時政〔演:坂東彌十郎〕の娘婿の1人・平賀朝雅を演じた山中崇さんという方でした。

ドラマでは、時政の妻・りく〔演:宮沢りえ〕と親しく、結構キザな感じで、都風を吹かせる感じのキャラクターでした。

そして、同じ北条時政の娘婿の1人・畠山重忠〔演:中川大志〕の身内を陥れ、やがて戦へと向かってしまうきっかけを作る役回り…

※嬉野

――そんな、好感度の低そうな“敵役”を熱演。

ところが、旅番組での山中さんは感じよく佐賀の人たちと触れあい、コンパクトに佐賀の魅力も伝わる、充実した旅をしていました。

番組のラストでの言葉は「また佐賀に帰ってこよう!」。しかし、山中さんは、もともと佐賀に地縁があったわけではなさそうです。

――これが“底知れぬ”佐賀の魅力なのかも。

その魅力に気付いた人は、訪れるというより、帰ってくる場所になってしまう。おそらく、佐賀にはそのような深いファン層を形成できる要素が多くあります。

番組を見る限り、山中崇さんの場合はサウナとカレーが、その要素のようです。佐賀を巡るうちに、色々と感銘を受けているような場面を見かけました。

豊かな自然と、そこで磨かれた素材の数々…佐賀のポテンシャル(潜在能力)は、相当高いはずです。

※鹿島

――幕末期を描く“本編”では、

「最強クラスの雄藩の1つ、しかも、どう動くかが予測できない」という感覚で、佐賀藩の存在を示せれば、面白いのかなと…考えています。

『さがファンブログ』での活動開始から3周年で、これから4年目に突入しますが、当ブログの行先は、まだ何処へと続くものか…まったくわかりません。

最近、よく更新が止まりますが、いつもお読みいただく皆様には、気長にお待ちいただければ幸いです。

2021年08月26日

「スケジュールの合わんばい!(第16話・場面解説②)」

こんばんは。

よくご覧の方はお気づきでしょうか。このところ投稿のペースが落ちています。

私の書く話は、ある意味で“仕事のストレス”を燃料として展開します。現在は、“燃料”の供給過多と言っても良い状況であり、進むものも進みません。

――もがきながら、書き続けた…

当ブログの記事数も、もうすぐ400本。

本日は「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを求めて“ボツ企画”も量産し、時に辻褄が合わない話も“強行突破”している実態を少しご紹介したいと思います。

――では、第16話「攘夷沸騰」を例に…

まず“物語”の1つの軸になっていきます、親友3人の場面から。ここでの3人と言いますと、大木喬任・江藤新平、そして中野方蔵です。

“本編”では、中野が「我ら三人が揃って“国事”に奔走しよう!」とよく語ります。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」③(旅立つ友へ)〕

――しかし、実際のところ…

中野方蔵は、もっと突き抜けた言葉を残していて「三人、此世に生を受けたるは、天の日本に授けたる所」とまで語ったそうです。

この3人の場合は実力も伴っているのですが、何だか「若者らしくて良いな!」と思いました。私の描き方は、少し控え目に過ぎるのかもしれません。

――本日の主題はそこではなく、

1860年(安政七年・万延元年)当時の、江藤新平の役職についてです。

先ほど参照した話(③)では、江藤はすでに佐賀藩の貿易部門・代品方に就いている前提で書きました。

史実では、この頃だと“火術方”か、上佐賀代官所に務めたようです。直前の話(⑩)では史実に寄せて、貿易の職務にはまだ就いていない設定にしています。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑩(英国船の行方)〕

――なお、伊万里湾に面する高台に来ている江藤。

このエピソードは江藤だけでなく、父・助右衛門も貿易部門に務めたことがあり、江藤自身も伊万里に立ち寄った履歴があるという資料からの想像の産物です。

賑わう伊万里の港で、のちに新時代を築く才能の片鱗を見せる展開を描いてみたかったのですが、今のところ、このぐらいにしておきましょう。

――第16話の主要年代は1861年(万延二年・文久元年)。

副島種臣が江戸に出たのはこの年。⑨では少し先取りして描いています。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑨(玉石、相混じる)〕

なるべくダイナミックに描きたいのですが、「史実と創作のバランス」が気になるところ。“真似事”をしてみてわかりますが、歴史を描くって難しい…

ちなみに“佐賀県”の歴史に詳しい方は、第16話「攘夷沸騰」⑩までの展開で、私が“何の事件”を中心に描こうとしているか、既にお分かりかもしれません。

第16話すら、いつ完了できるか…という状況ですが、気長にお読みいただければ幸いです。

よくご覧の方はお気づきでしょうか。このところ投稿のペースが落ちています。

私の書く話は、ある意味で“仕事のストレス”を燃料として展開します。現在は、“燃料”の供給過多と言っても良い状況であり、進むものも進みません。

――もがきながら、書き続けた…

当ブログの記事数も、もうすぐ400本。

本日は「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを求めて“ボツ企画”も量産し、時に辻褄が合わない話も“強行突破”している実態を少しご紹介したいと思います。

――では、第16話「攘夷沸騰」を例に…

まず“物語”の1つの軸になっていきます、親友3人の場面から。ここでの3人と言いますと、大木喬任・江藤新平、そして中野方蔵です。

“本編”では、中野が「我ら三人が揃って“国事”に奔走しよう!」とよく語ります。

〔参照:

――しかし、実際のところ…

中野方蔵は、もっと突き抜けた言葉を残していて「三人、此世に生を受けたるは、天の日本に授けたる所」とまで語ったそうです。

この3人の場合は実力も伴っているのですが、何だか「若者らしくて良いな!」と思いました。私の描き方は、少し控え目に過ぎるのかもしれません。

――本日の主題はそこではなく、

1860年(安政七年・万延元年)当時の、江藤新平の役職についてです。

先ほど参照した話(③)では、江藤はすでに佐賀藩の貿易部門・代品方に就いている前提で書きました。

史実では、この頃だと“火術方”か、上佐賀代官所に務めたようです。直前の話(⑩)では史実に寄せて、貿易の職務にはまだ就いていない設定にしています。

〔参照:

――なお、伊万里湾に面する高台に来ている江藤。

このエピソードは江藤だけでなく、父・助右衛門も貿易部門に務めたことがあり、江藤自身も伊万里に立ち寄った履歴があるという資料からの想像の産物です。

賑わう伊万里の港で、のちに新時代を築く才能の片鱗を見せる展開を描いてみたかったのですが、今のところ、このぐらいにしておきましょう。

――第16話の主要年代は1861年(万延二年・文久元年)。

副島種臣が江戸に出たのはこの年。⑨では少し先取りして描いています。

〔参照:

なるべくダイナミックに描きたいのですが、「史実と創作のバランス」が気になるところ。“真似事”をしてみてわかりますが、歴史を描くって難しい…

ちなみに“佐賀県”の歴史に詳しい方は、第16話「攘夷沸騰」⑩までの展開で、私が“何の事件”を中心に描こうとしているか、既にお分かりかもしれません。

第16話すら、いつ完了できるか…という状況ですが、気長にお読みいただければ幸いです。

2021年08月17日

「励まし方も、人による(第16話・場面解説①)」

こんばんは。

私は通勤時間を、よく幕末の佐賀藩に関連した調べ物に充てますが、ここ2日間ばかりは、ぼんやりとしていました。記録的な豪雨ののちも、九州に降り続く雨。

「…止まない雨は無い。明けない夜も無い。」

たしかにそうなのですが、気掛かりは続きます。何か救いはないものか。

佐賀がピンチに陥っている今でも、私は答えを佐賀に求めることになります。

――そんな今日は、苦境にある人への“励まし方”の視点から考えました。

まず、“本編”の第16話「攘夷沸騰」の2回目に初登場。江戸時代、佐賀の支藩の1つだった小城の上級武士・富岡敬明。本日の「励まされる人」です。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」②(小城の秘剣)〕

本編に”前振り”もなく登場したので「誰だったかね?」と思った方もいるでしょう。実は、私も佐賀の歴史について、調べ始めるまでは知らなかった方です。

のちに活躍する山梨県や熊本県内の方が知名度は高いかもしれません。まず、江藤新平との“関係性”を表現したくて、道場で打ち合う場面から始めました。

――剣術道場で、ぶつかり合う2人ですが…

江藤が、この富岡という人物を評価しているのは伝わったでしょうか。詳しくは“本編”で描く予定なのですが、この2人の“関係性”を一言でいえば…

「施(ほどこ)されたら、施し返す…、恩返しです!」という関係に思えるのです。

少し前のテレビドラマ『半沢直樹』で聞いたフレーズ。つい、香川照之さんの表情が浮かんでしまうのですが、ここは“言葉”だけを見てください。

〔参照:「“半沢直樹”の変わった見方」〕

――第18話「京都見聞」辺りで描きたいのが…

富岡が、窮地に陥った江藤に手を差し伸べる場面。おそらく江藤は、これに恩義を感じます。

それから2年ほどが経過し、小城藩内で起きた“ある事件”に関わって首謀者とされた富岡敬明。現在でいうと伊万里市の一部に、当時の小城藩の飛び地があるのですが、そこに幽閉されます。

――やや出典が不確かな話も混ざっていますが…

助命を求める声は多かったのですが、富岡が処刑を免れたのは、その当時は、ご隠居(前藩主)になっていた鍋島直正の“鶴の一声”が要因だったそう。

こうして富岡は、小城藩領だったという伊万里久原に留め置かれます。ある日、そこに現れたのが、江藤新平だったそうです。

江藤は、佐賀藩で貿易の仕事にも就いていましたし、陶磁器の積出港・伊万里近辺にも土地勘があったのかもしれません。

そこに居たのは、もはや“自由の身”ではない富岡。そこで江藤が“恩人”に対して取った行動は…

――突如として、“剣舞”を始める、江藤。

その時の江藤に出来ることは、道場の“先輩”だった富岡に会いに行って、直接励ますことだったのでしょうか。

囚われの身である“恩人”を励ますために、一心不乱に舞う、江藤新平。

「そういう一面もあったのか…」という気もしますが、ぜひ、描きたい場面です。

――のちに富岡敬明は、赦免(しゃめん)されることに。

ここには、江藤だけでなく島義勇らの嘆願もあったそうです。

そして、明治の新時代には、“伊万里県”から山梨県、熊本県の発展のために力を尽くし、富岡の手腕で拓いた“功績”は、現在も各地に残ります。

小城出身の偉人。富岡敬明さま。「知ってましたよ」という方はともかく、以前の私のようにご存じでなかった方。

第2部の重要人物なのですが、“本編”での登場の頻度は未知数です。また次の機会まで、記憶に留めていただけると幸いです。

私は通勤時間を、よく幕末の佐賀藩に関連した調べ物に充てますが、ここ2日間ばかりは、ぼんやりとしていました。記録的な豪雨ののちも、九州に降り続く雨。

「…止まない雨は無い。明けない夜も無い。」

たしかにそうなのですが、気掛かりは続きます。何か救いはないものか。

佐賀がピンチに陥っている今でも、私は答えを佐賀に求めることになります。

――そんな今日は、苦境にある人への“励まし方”の視点から考えました。

まず、“本編”の第16話「攘夷沸騰」の2回目に初登場。江戸時代、佐賀の支藩の1つだった小城の上級武士・富岡敬明。本日の「励まされる人」です。

〔参照:

本編に”前振り”もなく登場したので「誰だったかね?」と思った方もいるでしょう。実は、私も佐賀の歴史について、調べ始めるまでは知らなかった方です。

のちに活躍する山梨県や熊本県内の方が知名度は高いかもしれません。まず、江藤新平との“関係性”を表現したくて、道場で打ち合う場面から始めました。

――剣術道場で、ぶつかり合う2人ですが…

江藤が、この富岡という人物を評価しているのは伝わったでしょうか。詳しくは“本編”で描く予定なのですが、この2人の“関係性”を一言でいえば…

「施(ほどこ)されたら、施し返す…、恩返しです!」という関係に思えるのです。

少し前のテレビドラマ『半沢直樹』で聞いたフレーズ。つい、香川照之さんの表情が浮かんでしまうのですが、ここは“言葉”だけを見てください。

〔参照:

――第18話「京都見聞」辺りで描きたいのが…

富岡が、窮地に陥った江藤に手を差し伸べる場面。おそらく江藤は、これに恩義を感じます。

それから2年ほどが経過し、小城藩内で起きた“ある事件”に関わって首謀者とされた富岡敬明。現在でいうと伊万里市の一部に、当時の小城藩の飛び地があるのですが、そこに幽閉されます。

――やや出典が不確かな話も混ざっていますが…

助命を求める声は多かったのですが、富岡が処刑を免れたのは、その当時は、ご隠居(前藩主)になっていた鍋島直正の“鶴の一声”が要因だったそう。

こうして富岡は、小城藩領だったという伊万里久原に留め置かれます。ある日、そこに現れたのが、江藤新平だったそうです。

江藤は、佐賀藩で貿易の仕事にも就いていましたし、陶磁器の積出港・伊万里近辺にも土地勘があったのかもしれません。

そこに居たのは、もはや“自由の身”ではない富岡。そこで江藤が“恩人”に対して取った行動は…

――突如として、“剣舞”を始める、江藤。

その時の江藤に出来ることは、道場の“先輩”だった富岡に会いに行って、直接励ますことだったのでしょうか。

囚われの身である“恩人”を励ますために、一心不乱に舞う、江藤新平。

「そういう一面もあったのか…」という気もしますが、ぜひ、描きたい場面です。

――のちに富岡敬明は、赦免(しゃめん)されることに。

ここには、江藤だけでなく島義勇らの嘆願もあったそうです。

そして、明治の新時代には、“伊万里県”から山梨県、熊本県の発展のために力を尽くし、富岡の手腕で拓いた“功績”は、現在も各地に残ります。

小城出身の偉人。富岡敬明さま。「知ってましたよ」という方はともかく、以前の私のようにご存じでなかった方。

第2部の重要人物なのですが、“本編”での登場の頻度は未知数です。また次の機会まで、記憶に留めていただけると幸いです。

2021年08月14日

「青天を願う」

こんばんは。今日は投稿するかどうか迷いました。

当ブログをお読みの方には現在、普段の生活ができない方も多いはず。他地域にいる私にも報道や親族からの情報で一定の状況は見えますが、あえていつもの調子で書きます。

ちなみにタイトルでは、今年の「大河ドラマ」を引き合いに出していますが、今回は内容的には何も関係が無いです。あわせてご容赦ください。

少しでも早く、佐賀が日常を取り戻すことを願って。

――佐賀からは、遠方に住む私。

全国ネットを通じ、続々と突きつけられる郷里・佐賀が水浸しになっている映像。

もし平時に、これだけ佐賀の特集があったなら、私は「ついに来るべき時が…、“佐賀の時代”が還ってきた!」とか、大騒ぎするところだ。

…思い起こせば、詳細な気象予報を調べる前から、嫌な予感は漂っていた。

――前回の記事を入れた2日前。深夜。

すでに夜の佐賀駅のホームには、叩きつけるような強い雨。

テレビから感じ取れるのは、“佐賀豪雨”の記憶。

「マズい…これは、まずいぞ。以前と同じ気配がする。」

今のところ私にできることは身内と、親しみを覚える皆様を心配して、できる限り佐賀の無事を願うことぐらいだ。

――2年ほど前、まだ佐賀に帰れた頃。

その時に体感したのが、今の佐賀に降る“豪雨”の片鱗だった。2年前と言えば、令和元年8月の豪雨災害が想い出される。

私は都会暮らしに緩み切って、軟弱となっているのか。偶然に受けた、現代の“佐賀の雨”の威力に驚愕した。

「大粒…しかも叩きつけるようだ。やはり、自然の力には勝てんな。」

大都市圏に居ると、まるで自然に勝ったかのような錯覚をして、人は油断をしていくのかもしれない。短時間ではあったが、目の覚めるような“厳しい雨”だった。

――そして、今日。

いかに大自然の脅威とはいえ、常軌を逸した雨の降り方が報じられる。

テレビから聞こえてくるのは「数十年に一度の豪雨」「平年なら1か月分の雨が、これほど短時間に降っています」

…最近、豪雨があるたびに、そのようなフレーズを聞く気もする。それだけ“異常気象”が続いているのか。

報じられる映像は、まるで“水攻め”に遭ったような故郷の姿。そして、腰まで浸かるほどになった“道路だったところ”を歩く人々。

「うっかり“水路だったところ”に行くと、いきなり足が沈む!」と注意が促される。そして、「棒状のもので、底を確認する。」ように呼びかけがなされていた。

――まだ冠水が、そこまで激しくなかった昨日。

テレビの映像に出たのは、“佐嘉神社”前の通りだったろうか。

水が溜まって走りづらい車道だったが、皆、周囲をよく見ている様子だった。譲り合って、運転が行われている風景が映っていた。

災害時に大切なのは、パニックにならず冷静であることらしい。

「きっと佐賀には、そういう力は…ある。」

このレベルの雨だと、佐賀だけが避けられればよいわけでもない。同じ地域に、雨雲が長く留まらないことを望みたい。

そして、青天を強く願うものである。

当ブログをお読みの方には現在、普段の生活ができない方も多いはず。他地域にいる私にも報道や親族からの情報で一定の状況は見えますが、あえていつもの調子で書きます。

ちなみにタイトルでは、今年の「大河ドラマ」を引き合いに出していますが、今回は内容的には何も関係が無いです。あわせてご容赦ください。

少しでも早く、佐賀が日常を取り戻すことを願って。

――佐賀からは、遠方に住む私。

全国ネットを通じ、続々と突きつけられる郷里・佐賀が水浸しになっている映像。

もし平時に、これだけ佐賀の特集があったなら、私は「ついに来るべき時が…、“佐賀の時代”が還ってきた!」とか、大騒ぎするところだ。

…思い起こせば、詳細な気象予報を調べる前から、嫌な予感は漂っていた。

――前回の記事を入れた2日前。深夜。

すでに夜の佐賀駅のホームには、叩きつけるような強い雨。

テレビから感じ取れるのは、“佐賀豪雨”の記憶。

「マズい…これは、まずいぞ。以前と同じ気配がする。」

今のところ私にできることは身内と、親しみを覚える皆様を心配して、できる限り佐賀の無事を願うことぐらいだ。

――2年ほど前、まだ佐賀に帰れた頃。

その時に体感したのが、今の佐賀に降る“豪雨”の片鱗だった。2年前と言えば、令和元年8月の豪雨災害が想い出される。

私は都会暮らしに緩み切って、軟弱となっているのか。偶然に受けた、現代の“佐賀の雨”の威力に驚愕した。

「大粒…しかも叩きつけるようだ。やはり、自然の力には勝てんな。」

大都市圏に居ると、まるで自然に勝ったかのような錯覚をして、人は油断をしていくのかもしれない。短時間ではあったが、目の覚めるような“厳しい雨”だった。

――そして、今日。

いかに大自然の脅威とはいえ、常軌を逸した雨の降り方が報じられる。

テレビから聞こえてくるのは「数十年に一度の豪雨」「平年なら1か月分の雨が、これほど短時間に降っています」

…最近、豪雨があるたびに、そのようなフレーズを聞く気もする。それだけ“異常気象”が続いているのか。

報じられる映像は、まるで“水攻め”に遭ったような故郷の姿。そして、腰まで浸かるほどになった“道路だったところ”を歩く人々。

「うっかり“水路だったところ”に行くと、いきなり足が沈む!」と注意が促される。そして、「棒状のもので、底を確認する。」ように呼びかけがなされていた。

――まだ冠水が、そこまで激しくなかった昨日。

テレビの映像に出たのは、“佐嘉神社”前の通りだったろうか。

水が溜まって走りづらい車道だったが、皆、周囲をよく見ている様子だった。譲り合って、運転が行われている風景が映っていた。

災害時に大切なのは、パニックにならず冷静であることらしい。

「きっと佐賀には、そういう力は…ある。」

このレベルの雨だと、佐賀だけが避けられればよいわけでもない。同じ地域に、雨雲が長く留まらないことを望みたい。

そして、青天を強く願うものである。

タグ :佐賀

2021年05月14日

「私の失策とイルミネーションのご夫婦(後編)」

こんばんは。

手元の辞書をひくと、“失策”とは「~しそこなうこと」だそうです。佐賀バルーンミュージアムの前にある、“ご夫婦”の像を撮影しそこなったと気付く私。

――第2部の調べ物を開始して…

佐賀藩と同じ肥前国には、他の藩もあります。ある日、大村藩(長崎県大村市)について書かれたページを見ました。そこで、記憶にあるお名前を見かけます。

「“石井筆子”…、長崎の人だったのか。」

そのお名前には、見覚えがあった。たしか佐賀市内に銅像があった方だ。

――「日本の知的障がい児教育・福祉の先駆者」

そんな説明板のタイトルとともに、石井亮一・筆子の夫妻の像があったはず。

「たしか“旅立の剣”の時に、写真を撮ったかな…」

私がデータを確認した、次の瞬間。

「写真の…無かごたぁ!」

――私の微妙な“佐賀ことば”はさておき、

かろうじて2人の後ろ姿が見られる写真があり、それが前編で紹介した画像。

「しまった…、これでは説明書きも読めん。」

2019年の晩秋「サガ・ライトファンタジー」で大通りが煌めく頃に撮影した写真より。これも偶然の写り込み。拡大はしたものの、やっぱり写りは小さいです。

――だが、光の中に佇む2人。優しい風景。

ご夫婦が優しい目で見つめるのは、知的障がいをもった子供たちだそうです。石井亮一は、“大政奉還”のあった1867(慶応三)年に佐賀に生まれました。

しかし、亮一の幼少期には明治の新時代が始まっていました。佐賀藩の重臣の家系から出て、優秀だった亮一は鍋島家の奨学生として学問を進めたようです。

――まさに“新時代”らしく…

江戸時代には禁じられていたキリスト教の信仰に目覚めた、石井亮一。人間愛を実践するような生き方をします。

明治の濃尾大地震。亮一は、人身売買の手に掛からぬよう震災孤児(女児)を保護。その中に知的障がいを持つ子どもがいたことが、亮一の転機となります。

――当時の日本では知識が得られないので

亮一は渡米し、知的障がいについて研究。ヘレンケラーとも会談したそうです。日本に戻り、活動する石井亮一の前に現れたのが、のちに妻となる筆子でした。

筆子の父は、肥前大村藩士。あの西郷隆盛に信頼され、勝海舟との会談にも同席した、新政府軍の参謀・渡邉(わたなべ)清という人物。

父が明治新政府でも高官になっていたため、娘の筆子も当時には珍しい高等教育を受けた女性です。

――しかし筆子は、最初の夫とは死別…

前夫との間には知的障がいを持つ娘がいました。かつて“鹿鳴館の華”と呼ばれた女性の1人に、大きな試練が与えられていたことは想像に難くありません。

…しかし、のちの夫・石井亮一と知り合ったのは、その娘がつないだ縁でした。

当時の日本で知的障がいへの理解は皆無と言ってよく、亮一の“志”に触れた筆子は救われた想いだったことでしょう。

――やがて夫婦となった2人。

日本初の知的障がい者施設を運営していきます。

それが現在も続く“滝乃川学園”(現・東京都国立市)。明治期、人脈には恵まれていた夫婦ではありますが、経営は非常に苦しいものだったそうです。

――ある時、施設の園児により失火が発生。

その園児は、火の危険性を認識できなかったようです。そして、犠牲者を出した火災事故に、痛切な責任を感じる2人。学園を閉鎖することを考えます。

ここで「石井さんのためなら、私が動こう…」という老人が現れます。それが日本近代資本主義の父と呼ばれる、渋沢栄一。

――すでに80代の渋沢ですが「経営は任せろ!」とばかりに

ここは老いてなお、渋沢。理事長を引受け、学園を近代的な法人経営とします。石井亮一の負担を減らし、学園長として教育に専念できるよう動いたようです。

この行動はカッコいい。吉沢亮さんが演じれば、“映える”場面だと思います。

――これは、大河ドラマ『青天を衝け』でも…

渋沢栄一の晩年には、石井夫妻も登場するのでは?と思わせる展開。ちなみに渋沢は91歳で他界するまで、理事長を務めていたようです。

こうして、私が知った「大河ドラマ」の主人公も動かす“大きな愛”の話。銅像の写真を撮りそこなった“失策”は、次につながる一歩になったのかもしれません。

手元の辞書をひくと、“失策”とは「~しそこなうこと」だそうです。佐賀バルーンミュージアムの前にある、“ご夫婦”の像を撮影しそこなったと気付く私。

――第2部の調べ物を開始して…

佐賀藩と同じ肥前国には、他の藩もあります。ある日、大村藩(長崎県大村市)について書かれたページを見ました。そこで、記憶にあるお名前を見かけます。

「“石井筆子”…、長崎の人だったのか。」

そのお名前には、見覚えがあった。たしか佐賀市内に銅像があった方だ。

――「日本の知的障がい児教育・福祉の先駆者」

そんな説明板のタイトルとともに、石井亮一・筆子の夫妻の像があったはず。

「たしか“旅立の剣”の時に、写真を撮ったかな…」

私がデータを確認した、次の瞬間。

「写真の…無かごたぁ!」

――私の微妙な“佐賀ことば”はさておき、

かろうじて2人の後ろ姿が見られる写真があり、それが前編で紹介した画像。

「しまった…、これでは説明書きも読めん。」

2019年の晩秋「サガ・ライトファンタジー」で大通りが煌めく頃に撮影した写真より。これも偶然の写り込み。拡大はしたものの、やっぱり写りは小さいです。

――だが、光の中に佇む2人。優しい風景。

ご夫婦が優しい目で見つめるのは、知的障がいをもった子供たちだそうです。石井亮一は、“大政奉還”のあった1867(慶応三)年に佐賀に生まれました。

しかし、亮一の幼少期には明治の新時代が始まっていました。佐賀藩の重臣の家系から出て、優秀だった亮一は鍋島家の奨学生として学問を進めたようです。

――まさに“新時代”らしく…

江戸時代には禁じられていたキリスト教の信仰に目覚めた、石井亮一。人間愛を実践するような生き方をします。

明治の濃尾大地震。亮一は、人身売買の手に掛からぬよう震災孤児(女児)を保護。その中に知的障がいを持つ子どもがいたことが、亮一の転機となります。

――当時の日本では知識が得られないので

亮一は渡米し、知的障がいについて研究。ヘレンケラーとも会談したそうです。日本に戻り、活動する石井亮一の前に現れたのが、のちに妻となる筆子でした。

筆子の父は、肥前大村藩士。あの西郷隆盛に信頼され、勝海舟との会談にも同席した、新政府軍の参謀・渡邉(わたなべ)清という人物。

父が明治新政府でも高官になっていたため、娘の筆子も当時には珍しい高等教育を受けた女性です。

――しかし筆子は、最初の夫とは死別…

前夫との間には知的障がいを持つ娘がいました。かつて“鹿鳴館の華”と呼ばれた女性の1人に、大きな試練が与えられていたことは想像に難くありません。

…しかし、のちの夫・石井亮一と知り合ったのは、その娘がつないだ縁でした。

当時の日本で知的障がいへの理解は皆無と言ってよく、亮一の“志”に触れた筆子は救われた想いだったことでしょう。

――やがて夫婦となった2人。

日本初の知的障がい者施設を運営していきます。

それが現在も続く“滝乃川学園”(現・東京都国立市)。明治期、人脈には恵まれていた夫婦ではありますが、経営は非常に苦しいものだったそうです。

――ある時、施設の園児により失火が発生。

その園児は、火の危険性を認識できなかったようです。そして、犠牲者を出した火災事故に、痛切な責任を感じる2人。学園を閉鎖することを考えます。

ここで「石井さんのためなら、私が動こう…」という老人が現れます。それが日本近代資本主義の父と呼ばれる、渋沢栄一。

――すでに80代の渋沢ですが「経営は任せろ!」とばかりに

ここは老いてなお、渋沢。理事長を引受け、学園を近代的な法人経営とします。石井亮一の負担を減らし、学園長として教育に専念できるよう動いたようです。

この行動はカッコいい。吉沢亮さんが演じれば、“映える”場面だと思います。

――これは、大河ドラマ『青天を衝け』でも…

渋沢栄一の晩年には、石井夫妻も登場するのでは?と思わせる展開。ちなみに渋沢は91歳で他界するまで、理事長を務めていたようです。

こうして、私が知った「大河ドラマ」の主人公も動かす“大きな愛”の話。銅像の写真を撮りそこなった“失策”は、次につながる一歩になったのかもしれません。

2021年05月11日

「私の失策とイルミネーションのご夫婦(前編)」

こんばんは。

前回までの連続ブログ小説「旅立の剣」をご覧いただいた皆様。ありがとうございました。

普通の方なら“日記”とするところ。わずか1泊2日の行程で、40話も投稿しました。いま、コロナ禍で佐賀に帰れない悔しさもにじみ出ていたと思います。

――裏を返せば、私の日常には、それだけ記事のネタが無い!

「さがファンブログ」で毎日のように投稿されたり、1回の記事ごとに仕上がった作品や努力の姿を見せてくださる皆様。

私は、こう思っています。

「この人たちは、何と充実した日々を送っているんだ…」

一方で、私が記事を楽しみにしているけど、なかなか投稿が進まない皆様にも。佐賀の各地域から届く風を…待っております。

――充実している、していないに関わらず、ブログをご覧の皆様へ。

差し支えなければ、今日は、私の愚痴にお付き合いください。日々の仕事をしていると、やはりストレスというものは不可避のようでして。

苦境に陥るたびに、いつも心の中でこう叫んでいます。

「私は“佐賀藩士”だから我慢できるけど、もし“佐賀藩士”でなければ我慢できなかった!…(?)」と。

元ネタは大ヒットしたアニメ『鬼滅の刃』からです。同作品の主人公は“長男”だから、苦難に耐えられるそうです。うむ、それだけでは頑張れないかも。

――もちろん、大河ドラマ『青天を衝け』も毎週見ていますが、

ここでも愚痴です。佐賀藩士たちの登場予定が、まだ見えて来ません。

ちなみに、この日曜に登場していた、水戸藩士・原市之進〔演:尾上寛之さん〕

幕末期に、徳川慶喜の参謀だった人なのですが…

私が反応するポイントは

「大河ドラマ『西郷どん』で大隈重信役だった俳優さんだ!」となります。

――しかも、この徳川慶喜公の側近・原市之進さまは…

1867(慶応三)年。徳川慶喜が“大政奉還”を行った年に、大隈重信も京都で活動しました。大隈は原市之進を通じて「大政奉還の進言」をしたようですが…

原さまは、慶喜に進言を通そうと動く大隈を危険と判断したか、佐賀藩へ通報。大隈は佐賀に送り返されます。

そのすぐ後、“大政奉還”の実現は、土佐藩(高知)の功績となりました。

…大隈はこの時“脱藩”の身。佐賀藩のバックアップが無いのは痛かった。

たぶん「青天を衝け」で、この場面が出ることは無いと思います。

大隈役を演じた俳優さんが、大隈を追い返すところ。見たかったです。

――このように(?)語るべきことの少ない、私の日常ですが…

最近、「旅立の剣」の道中で、1つの失策をしていることに気付きました。

上の写真…何も出ませんが、頑張ってご覧ください。画像の左下の方です。

バルーンミュージアムの向かいの歩道から撮りました。よくよく見ると、いかにも仲睦まじい感じの後ろ姿で、2人の銅像が見えませんか?

(後編に続く)

前回までの連続ブログ小説「旅立の剣」をご覧いただいた皆様。ありがとうございました。

普通の方なら“日記”とするところ。わずか1泊2日の行程で、40話も投稿しました。いま、コロナ禍で佐賀に帰れない悔しさもにじみ出ていたと思います。

――裏を返せば、私の日常には、それだけ記事のネタが無い!

「さがファンブログ」で毎日のように投稿されたり、1回の記事ごとに仕上がった作品や努力の姿を見せてくださる皆様。

私は、こう思っています。

「この人たちは、何と充実した日々を送っているんだ…」

一方で、私が記事を楽しみにしているけど、なかなか投稿が進まない皆様にも。佐賀の各地域から届く風を…待っております。

――充実している、していないに関わらず、ブログをご覧の皆様へ。

差し支えなければ、今日は、私の愚痴にお付き合いください。日々の仕事をしていると、やはりストレスというものは不可避のようでして。

苦境に陥るたびに、いつも心の中でこう叫んでいます。

「私は“佐賀藩士”だから我慢できるけど、もし“佐賀藩士”でなければ我慢できなかった!…(?)」と。

元ネタは大ヒットしたアニメ『鬼滅の刃』からです。同作品の主人公は“長男”だから、苦難に耐えられるそうです。うむ、それだけでは頑張れないかも。

――もちろん、大河ドラマ『青天を衝け』も毎週見ていますが、

ここでも愚痴です。佐賀藩士たちの登場予定が、まだ見えて来ません。

ちなみに、この日曜に登場していた、水戸藩士・原市之進〔演:尾上寛之さん〕

幕末期に、徳川慶喜の参謀だった人なのですが…

私が反応するポイントは

「大河ドラマ『西郷どん』で大隈重信役だった俳優さんだ!」となります。

――しかも、この徳川慶喜公の側近・原市之進さまは…

1867(慶応三)年。徳川慶喜が“大政奉還”を行った年に、大隈重信も京都で活動しました。大隈は原市之進を通じて「大政奉還の進言」をしたようですが…

原さまは、慶喜に進言を通そうと動く大隈を危険と判断したか、佐賀藩へ通報。大隈は佐賀に送り返されます。

そのすぐ後、“大政奉還”の実現は、土佐藩(高知)の功績となりました。

…大隈はこの時“脱藩”の身。佐賀藩のバックアップが無いのは痛かった。

たぶん「青天を衝け」で、この場面が出ることは無いと思います。

大隈役を演じた俳優さんが、大隈を追い返すところ。見たかったです。

――このように(?)語るべきことの少ない、私の日常ですが…

最近、「旅立の剣」の道中で、1つの失策をしていることに気付きました。

上の写真…何も出ませんが、頑張ってご覧ください。画像の左下の方です。

バルーンミュージアムの向かいの歩道から撮りました。よくよく見ると、いかにも仲睦まじい感じの後ろ姿で、2人の銅像が見えませんか?

(後編に続く)

2021年05月02日

「“地域ブログ”で語ること。」

こんばんは。

2019年12月より「幕末佐賀藩の“大河ドラマ”を見たい!」という想いを軸に書き続けています。

そして、これは想定外だったのですが、ブログ開始時からは一度も佐賀に帰れていません。

最近、「旅立の剣」というシリーズでも、私の現地調査の様子を書いています。本来なら、もっと佐賀で活動を展開するつもりだったのです。

幕末・明治期に詳しい方への取材、単に「佐賀の大河ドラマを見たい」だけの“同志”とも語る機会を持ちながら進めたい!と漠然と想っていました。

――先日、投稿記事数が350本になったと表示がありました。

まるで佐賀藩の蒸気機関のように語りますが、当ブログでは、私の仕事等により生じたストレスを主な燃料として書き進めています。

文章に息苦しさを感じる場合は、燃料の質が低下しているのかもしれません。

もっとも、最近は…と言えば

・コロナ禍で佐賀に帰れないので、「望郷の想い」を語るとか

・テレビ(アニメ)やスーパー(物産展)で見かける佐賀の事とか

…やや、疲れ気味なのは否めないところです。

――そして、肝心の“大河ドラマ”のイメージ(本編)が進んでいません。

“本編”は、第1部・幕末黎明編(~第15話)で休止しています。

「桜田門外の変」直後の混沌とした状況で、次話の再開待ちです。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑯(殿を守れ!)〕

当初は、もう少し“第1部”を続ける予定でした。今では、第2部・維新回天編(第16話~)開始として、仕切り直そうと考えています。

しかし、続いて設定した第16話「攘夷沸騰」と第17話「佐賀脱藩」が、かなりの難関でして、構成に迷う要素ばかりです。

・資料ごとに、筆者の結論(事件の解釈、登場する関係者など)が異なる。

・登場人物が分散するうえ、どのエピソードが史実に近いのか判断しづらい。

――今日も、ある資料を読んでいて…

「あれっ!?確かこの方、この時期には既にお亡くなりのはずでは…」という問題まで出現しました。

最近、視聴しているアニメから…「あぁ、そうか!サガは“ゾンビランド”だから、命が尽きても、“志”があれば行動できるのか!」

…と、いかにも煮詰まった感じに結論が出ることもあります。

――ふと気付くと、累計アクセス数も30,000を超えて。

「さがファンブログ」でページを開設して、おそらく主にご覧いただいているのは、佐賀県内の皆様。“地域ブログ”でなければ、ここまで続いたかはわかりません。

“本編”第2部も近いうちに再開したいと思っていますが、私の情報収集能力では、正確な史実が掴みづらいところもあります。

「史実に着想を得たフィクション」という要素を強めにある程度、自由に描くことになりそうです。引き続き温かい眼差しで、お読みいただければ幸いです。

2019年12月より「幕末佐賀藩の“大河ドラマ”を見たい!」という想いを軸に書き続けています。

そして、これは想定外だったのですが、ブログ開始時からは一度も佐賀に帰れていません。

最近、「旅立の剣」というシリーズでも、私の現地調査の様子を書いています。本来なら、もっと佐賀で活動を展開するつもりだったのです。

幕末・明治期に詳しい方への取材、単に「佐賀の大河ドラマを見たい」だけの“同志”とも語る機会を持ちながら進めたい!と漠然と想っていました。

――先日、投稿記事数が350本になったと表示がありました。

まるで佐賀藩の蒸気機関のように語りますが、当ブログでは、私の仕事等により生じたストレスを主な燃料として書き進めています。

文章に息苦しさを感じる場合は、燃料の質が低下しているのかもしれません。

もっとも、最近は…と言えば

・コロナ禍で佐賀に帰れないので、「望郷の想い」を語るとか

・テレビ(アニメ)やスーパー(物産展)で見かける佐賀の事とか

…やや、疲れ気味なのは否めないところです。

――そして、肝心の“大河ドラマ”のイメージ(本編)が進んでいません。

“本編”は、第1部・幕末黎明編(~第15話)で休止しています。

「桜田門外の変」直後の混沌とした状況で、次話の再開待ちです。

〔参照:

当初は、もう少し“第1部”を続ける予定でした。今では、第2部・維新回天編(第16話~)開始として、仕切り直そうと考えています。

しかし、続いて設定した第16話「攘夷沸騰」と第17話「佐賀脱藩」が、かなりの難関でして、構成に迷う要素ばかりです。

・資料ごとに、筆者の結論(事件の解釈、登場する関係者など)が異なる。

・登場人物が分散するうえ、どのエピソードが史実に近いのか判断しづらい。

――今日も、ある資料を読んでいて…

「あれっ!?確かこの方、この時期には既にお亡くなりのはずでは…」という問題まで出現しました。

最近、視聴しているアニメから…「あぁ、そうか!サガは“ゾンビランド”だから、命が尽きても、“志”があれば行動できるのか!」

…と、いかにも煮詰まった感じに結論が出ることもあります。

――ふと気付くと、累計アクセス数も30,000を超えて。

「さがファンブログ」でページを開設して、おそらく主にご覧いただいているのは、佐賀県内の皆様。“地域ブログ”でなければ、ここまで続いたかはわかりません。

“本編”第2部も近いうちに再開したいと思っていますが、私の情報収集能力では、正確な史実が掴みづらいところもあります。

「史実に着想を得たフィクション」という要素を強めにある程度、自由に描くことになりそうです。引き続き温かい眼差しで、お読みいただければ幸いです。

2021年04月08日

「佐賀の遠かごた…」

こんばんは。

4月から新しい環境で、苦闘をしているところです。かなり忙しく、今までのようには更新が進みません。

いまや閉塞感のある、ある大都市圏からのつぶやきをお聞きください。

――今日のお昼休み。

ひとまず、空腹をしのごうとゼリー飲料を口にします。

銘柄は「カロリーメイト」のものでした。

たぶん、人により好き嫌いは分かれるところでしょう。

私は「意外と美味しいな…」と思いました。

ふと裏面を見ると、

製造所:佐賀県吉野ヶ里町…

――なんと、“さがんもん”だったか!?

乾ききった私の心に、佐賀平野の風が吹き抜けた…

そんな清々しさを感じました。

「たとえ、この身は佐賀に帰れずとも、想いはつながり続けている…」と、感傷に浸っていた私。

突如、知り合いに声をかけられて、びっくりすることになります。私事ですが、旧知の方とよく会う日でした。

――仕事が忙しいだけではなく…

いまや新型コロナ禍には“変異株”という問題も加わっています。気を緩めた者たちの隙をとことん狙ってくる、実に厄介なウイルス。

「佐賀には…いつ帰れるか分からんが、とにかく頑張ろう。」

今のところ「一昨年の旅の記録」と「大河ドラマの感想」ぐらいしか書けませんが、決意を新たにするのでした。

これが本日の結論。そして、最後に一言叫びます。

「佐賀の遠かごた~っ!」

4月から新しい環境で、苦闘をしているところです。かなり忙しく、今までのようには更新が進みません。

いまや閉塞感のある、ある大都市圏からのつぶやきをお聞きください。

――今日のお昼休み。

ひとまず、空腹をしのごうとゼリー飲料を口にします。

銘柄は「カロリーメイト」のものでした。

たぶん、人により好き嫌いは分かれるところでしょう。

私は「意外と美味しいな…」と思いました。

ふと裏面を見ると、

製造所:佐賀県吉野ヶ里町…

――なんと、“さがんもん”だったか!?

乾ききった私の心に、佐賀平野の風が吹き抜けた…

そんな清々しさを感じました。

「たとえ、この身は佐賀に帰れずとも、想いはつながり続けている…」と、感傷に浸っていた私。

突如、知り合いに声をかけられて、びっくりすることになります。私事ですが、旧知の方とよく会う日でした。

――仕事が忙しいだけではなく…

いまや新型コロナ禍には“変異株”という問題も加わっています。気を緩めた者たちの隙をとことん狙ってくる、実に厄介なウイルス。

「佐賀には…いつ帰れるか分からんが、とにかく頑張ろう。」

今のところ「一昨年の旅の記録」と「大河ドラマの感想」ぐらいしか書けませんが、決意を新たにするのでした。

これが本日の結論。そして、最後に一言叫びます。

「佐賀の遠かごた~っ!」

2021年02月17日

「“くまくま日本史”の感想」

こんばんは。

先日、皆様にお知らせした「ねこねこ日本史」をさっそく視聴しました。個人的に「わりと良かった…」ので予定を変更して、今日も語ります。

――私が、幕末期の佐賀に興味を持ち出してから、2年近く

佐賀の戦国時代については相変わらず疎いです。

実際、龍造寺隆信公についても、あまり知識がありません。佐賀の歴史に詳しい方なら“龍造寺四天王”の全員の名前をご存じかもしれません…

――少し前。いとこ(時々、登場する叔父上の長男)との会話で。

「“SR”兄さん、こんな言葉を聞いたことがありますか。」

「自慢じゃないが、佐賀の戦国時代には詳しくない…」

「五人揃って“龍造寺四天王”!」

「何だと…!?四天王なのに、5人組なのか!」

私は驚いた。「…なんと奇妙な。数が合わんぞ!」佐賀の歴史は、天井知らずに高く、底なしに深い…のかもしれない。

――まず、私は初級編から学ばねば…

「今回の放送で、龍造寺隆信がどう語られるのか?」

オープニングから宣教師(これもネコ)が語り始める。織田信長や豊臣秀吉と会っている人物の目線でも「龍造寺隆信はスゴい!」らしい。

――しかも、タイトル画面まで「くまくま日本史」に変化。

「さすがNHK(Eテレ)…芸が細かい!」

全編クマで表現される「肥前の熊」・龍造寺隆信。力は強いけど、臆病なクマ。

そういえば、猜疑心(さいぎしん)は強い人物だったと聞いたことがある。

※龍造寺隆信は隠居してから、この須古城に居たと聞いています。

…ここに来てから、さらに“巨大なクマ”になるのですね。

――そして、私が熱望した、あの方も登場!

佐賀藩の祖・鍋島直茂公も登場!幕末の殿・鍋島直正が尊敬し、模範とされた方です…但し、クマの着ぐるみをかぶったネコとして表現されていました!

何だか、暴走パワフルなクマ・龍造寺隆信。

その影で、知略を巡らせるネコ・鍋島直茂。

…この二者の強力タッグで、九州北部の領土を拡大。作中では「くまくまランド」を築いていました。

――これは、大体合っているのだろうか…

佐賀の歴史に詳しい方ならば、いろいろツッコミどころは、あるかもしれません。

まずクマでもネコでも、全国でその名を知ってもらい、そのうえで「いや、本当の龍造寺隆信はね…」と語れるほど知名度が上がればなお良し!…と考えます。

――何の因果か、佐賀の歴史を強く推し始めた、私。

その道のりは果てしなく遠いようです…

いまは幕末を考えるので手一杯ですが、機会があれば“龍造寺四天王”も調べてみようかと思います。

先日、皆様にお知らせした「ねこねこ日本史」をさっそく視聴しました。個人的に「わりと良かった…」ので予定を変更して、今日も語ります。

――私が、幕末期の佐賀に興味を持ち出してから、2年近く

佐賀の戦国時代については相変わらず疎いです。

実際、龍造寺隆信公についても、あまり知識がありません。佐賀の歴史に詳しい方なら“龍造寺四天王”の全員の名前をご存じかもしれません…

――少し前。いとこ(時々、登場する叔父上の長男)との会話で。

「“SR”兄さん、こんな言葉を聞いたことがありますか。」

「自慢じゃないが、佐賀の戦国時代には詳しくない…」

「五人揃って“龍造寺四天王”!」

「何だと…!?四天王なのに、5人組なのか!」

私は驚いた。「…なんと奇妙な。数が合わんぞ!」佐賀の歴史は、天井知らずに高く、底なしに深い…のかもしれない。

――まず、私は初級編から学ばねば…

「今回の放送で、龍造寺隆信がどう語られるのか?」

オープニングから宣教師(これもネコ)が語り始める。織田信長や豊臣秀吉と会っている人物の目線でも「龍造寺隆信はスゴい!」らしい。

――しかも、タイトル画面まで「くまくま日本史」に変化。

「さすがNHK(Eテレ)…芸が細かい!」

全編クマで表現される「肥前の熊」・龍造寺隆信。力は強いけど、臆病なクマ。

そういえば、猜疑心(さいぎしん)は強い人物だったと聞いたことがある。

※龍造寺隆信は隠居してから、この須古城に居たと聞いています。

…ここに来てから、さらに“巨大なクマ”になるのですね。

――そして、私が熱望した、あの方も登場!

佐賀藩の祖・鍋島直茂公も登場!幕末の殿・鍋島直正が尊敬し、模範とされた方です…但し、クマの着ぐるみをかぶったネコとして表現されていました!

何だか、暴走パワフルなクマ・龍造寺隆信。

その影で、知略を巡らせるネコ・鍋島直茂。

…この二者の強力タッグで、九州北部の領土を拡大。作中では「くまくまランド」を築いていました。

――これは、大体合っているのだろうか…

佐賀の歴史に詳しい方ならば、いろいろツッコミどころは、あるかもしれません。

まずクマでもネコでも、全国でその名を知ってもらい、そのうえで「いや、本当の龍造寺隆信はね…」と語れるほど知名度が上がればなお良し!…と考えます。

――何の因果か、佐賀の歴史を強く推し始めた、私。

その道のりは果てしなく遠いようです…

いまは幕末を考えるので手一杯ですが、機会があれば“龍造寺四天王”も調べてみようかと思います。

2021年02月15日

「“ねこねこ日本史”に注目」

こんばんは。

「戦国に熊出没注意!龍造寺隆信!」

テレビ欄を参照したときに、目に留まったある番組のサブタイトルです。

いつもお読みいただいている皆様なら、私が「大河ドラマ」の感想をつぶやく…と予想されたかもしれません。放送までの時間の都合でこちらを優先いたします。

――今回は、“NHK Eテレ”で放送予定のアニメのお知らせ。

名称:アニメ ねこねこ日本史

日時:2月17日(水)午後6時45分~(夕方)

「もし、歴史上の人物がネコだったら?」という設定で、ゆる~く日本史が学べるという…とてもEテレ(教育テレビ)らしい番組。お話の主役は毎回、変わります。

但し、登場人物(?)が、ほぼネコです。その辺りは割り引いてご覧ください。

小学生にもよく知られていて、幅広い年代でファンが居ると聞きます。

…そして、テレビ好きのネコたちも、気になるに違いありません。

「気になるにゃ~ん。」

――幕末「大河ドラマ」の感想を差し置いて…

私がこの番組をお知らせする理由!もちろん佐賀の戦国大名「龍造寺隆信」公が主役だからです!

しかも“ネコ”が基本のはずが、「龍造寺隆信」はクマとして表現されるとか!

ネコ以外の登場人物も、時々混ざってくる同番組。例えば、豊臣秀吉はサル、斎藤道三はマムシ…とにかく少数派です。

――さすが「肥前の熊」と呼ばれる御仁。

その異名は、伊達(ダテ)ではありません。

「龍造寺隆信」が主役ならば、その参謀格で佐賀藩の祖「鍋島直茂」の登場にも期待しています。まぁ、もし登場できても、たぶんネコなのですけども…

仮に藩祖さまが登場せずとも、私には少し前の、こんな記憶もあります。

龍造寺隆信公が主役なのは、佐賀の歴史を推してゆく好機なのです。

〔参照:「醒覚の剣」(古城)〕

――そして、数年続いた「ねこねこ日本史」ですが…

実は今シーズン(3月まで)でテレビ放映は終了のようなのですね。

「いつか幕末の佐賀藩が題材になるか?」と考える私には、残念なお知らせ。

全国の小学生にも「佐賀藩のすごさ」をわかりやすく伝えられたはずなのに…

「でも…まずは龍造寺隆信公が、どう描かれるか?」

非常に心配ではありますが、楽しみに録画したいと思います。

――たとえテレビ番組の放送は無くとも…

めげずに機会があれば、こんなイメージも練りたいです。

「幕末佐賀藩の“ねこねこ日本史”も見たい!」

~もし、幕末の佐賀藩士たちが猫だったら~

「蘭学を学ぶ!」とか、「今度は英語だ」とか、「大砲を教えて!」とか、「蒸気船ほしい」とか…なんだか長崎辺りで、“ネコ集会”してそうですね。

やや“本編”がシリアスな展開になってきたので、今日は息抜きをしてみました。

ちなみに次の投稿は「青天を衝け」第1話について語りたいです。

「戦国に熊出没注意!龍造寺隆信!」

テレビ欄を参照したときに、目に留まったある番組のサブタイトルです。

いつもお読みいただいている皆様なら、私が「大河ドラマ」の感想をつぶやく…と予想されたかもしれません。放送までの時間の都合でこちらを優先いたします。

――今回は、“NHK Eテレ”で放送予定のアニメのお知らせ。

名称:アニメ ねこねこ日本史

日時:2月17日(水)午後6時45分~(夕方)

「もし、歴史上の人物がネコだったら?」という設定で、ゆる~く日本史が学べるという…とてもEテレ(教育テレビ)らしい番組。お話の主役は毎回、変わります。

但し、登場人物(?)が、ほぼネコです。その辺りは割り引いてご覧ください。

小学生にもよく知られていて、幅広い年代でファンが居ると聞きます。

…そして、テレビ好きのネコたちも、気になるに違いありません。

「気になるにゃ~ん。」

――幕末「大河ドラマ」の感想を差し置いて…

私がこの番組をお知らせする理由!もちろん佐賀の戦国大名「龍造寺隆信」公が主役だからです!

しかも“ネコ”が基本のはずが、「龍造寺隆信」はクマとして表現されるとか!

ネコ以外の登場人物も、時々混ざってくる同番組。例えば、豊臣秀吉はサル、斎藤道三はマムシ…とにかく少数派です。

――さすが「肥前の熊」と呼ばれる御仁。

その異名は、伊達(ダテ)ではありません。

「龍造寺隆信」が主役ならば、その参謀格で佐賀藩の祖「鍋島直茂」の登場にも期待しています。まぁ、もし登場できても、たぶんネコなのですけども…

仮に藩祖さまが登場せずとも、私には少し前の、こんな記憶もあります。

龍造寺隆信公が主役なのは、佐賀の歴史を推してゆく好機なのです。

〔参照:

――そして、数年続いた「ねこねこ日本史」ですが…

実は今シーズン(3月まで)でテレビ放映は終了のようなのですね。

「いつか幕末の佐賀藩が題材になるか?」と考える私には、残念なお知らせ。

全国の小学生にも「佐賀藩のすごさ」をわかりやすく伝えられたはずなのに…

「でも…まずは龍造寺隆信公が、どう描かれるか?」

非常に心配ではありますが、楽しみに録画したいと思います。

――たとえテレビ番組の放送は無くとも…

めげずに機会があれば、こんなイメージも練りたいです。

「幕末佐賀藩の“ねこねこ日本史”も見たい!」

~もし、幕末の佐賀藩士たちが猫だったら~

「蘭学を学ぶ!」とか、「今度は英語だ」とか、「大砲を教えて!」とか、「蒸気船ほしい」とか…なんだか長崎辺りで、“ネコ集会”してそうですね。

やや“本編”がシリアスな展開になってきたので、今日は息抜きをしてみました。

ちなみに次の投稿は「青天を衝け」第1話について語りたいです。

タグ :佐賀

2021年02月08日

「美しいものを見た…」

こんばんは。

昨日、最終回を迎えた大河ドラマ「麒麟がくる」。

ツイッターなどのSNS上でも話題沸騰だったようですね。

翌日のネットニュースのコメント欄でも賞賛の嵐が…

――ふと、気づきました。

インターネット上のニュースのコメント欄。普段ならば、どちらかと言えば非難や批判が渦巻き、わりと“殺伐”とした感じです。

しかし、今日の「麒麟がくる」関連の記事は違いました。視聴者個々の想いが、美しい言葉で綴られます。まるで“麒麟”が舞い降りた平和な世界。

――主なものを挙げると…

主人公・明智十兵衛(光秀)役の長谷川博己さんの好演への賞賛。そして光秀生存の可能性を残したシナリオへの感謝の言葉。

特に多かったのは、織田信長役・染谷将太さんの演技への熱い支持。純粋で悲しく、美しい「本能寺の変」だったという声も。

――私自身も昨日、視聴してから

心のざわめきが止まらず、まさに感動の「大河ドラマ」だと思います。印象深いのは、染谷版・織田信長の「幼児性ゆえの狂気」のような表現。

「喜んでくれる」とか「褒められる」と期待して、平然と恐ろしいことを行う。本人は良かれと思って動いている分、余計に怖いのです。妙な説得力を感じました。

――そして、全編を通じて見られたのが、

子どものように自由な信長に対して、明智十兵衛(光秀)の大人らしい苦悩。何だか「中間管理職の気苦労」の詰め合わせセットでも、見るようでした。

斎藤道三(演:本木雅弘)に仕えるときもそうだったのですが、この明智十兵衛(演:長谷川博己)には、共感できるセリフが多いのです。

――とにかく、よく“無茶ぶり”を受ける。

「はっ…、○○でございますか!?」

明智十兵衛。無理な命令に“本気なのか!?”と聞き返す場面の多いこと…

しかも「本能寺の変」にいたっては、朝廷も将軍も周りの武将たちも…果ては、幼なじみで信長の妻・帰蝶(演:川口春奈)まで。

――皆、明智十兵衛に“決断”を迫っている…

「信長を始末しろ!」と外堀を埋めていっているように見えました。

やるべき理由が固まり“自分の仕事”になって「敵は本能寺」となるのですね…

「明智十兵衛が自身を討ちに来た」と知ったときの信長は、なぜか安堵の様子。

――自分を止めてくれるのは、やはり十兵衛だったか…

救いを得たかのような、信長(演:染谷将太)の複雑な表情。

…あれは、何とも言えませんでした。

そして最後まで大暴れして、遊び疲れた子どものように、安らかに眠る…これで明智十兵衛(光秀)と織田信長の2人の物語は、完結してしまった感じでした。

――こうして明智十兵衛(光秀)は、生存の可能性ありのルートへ…

馬で颯爽と駆けていく十兵衛。幻かも知れないけども希望が湧くラストでした。

…今日は、私の「麒麟がくる」最終回へのつぶやきをお送りしました。

長谷川博己さんには、いつの日か佐賀藩士も演じてほしいです。

「“麒麟”だけでなく、そんな日も来る」ことも待ってます。

昨日、最終回を迎えた大河ドラマ「麒麟がくる」。

ツイッターなどのSNS上でも話題沸騰だったようですね。

翌日のネットニュースのコメント欄でも賞賛の嵐が…

――ふと、気づきました。

インターネット上のニュースのコメント欄。普段ならば、どちらかと言えば非難や批判が渦巻き、わりと“殺伐”とした感じです。

しかし、今日の「麒麟がくる」関連の記事は違いました。視聴者個々の想いが、美しい言葉で綴られます。まるで“麒麟”が舞い降りた平和な世界。

――主なものを挙げると…

主人公・明智十兵衛(光秀)役の長谷川博己さんの好演への賞賛。そして光秀生存の可能性を残したシナリオへの感謝の言葉。

特に多かったのは、織田信長役・染谷将太さんの演技への熱い支持。純粋で悲しく、美しい「本能寺の変」だったという声も。

――私自身も昨日、視聴してから

心のざわめきが止まらず、まさに感動の「大河ドラマ」だと思います。印象深いのは、染谷版・織田信長の「幼児性ゆえの狂気」のような表現。

「喜んでくれる」とか「褒められる」と期待して、平然と恐ろしいことを行う。本人は良かれと思って動いている分、余計に怖いのです。妙な説得力を感じました。

――そして、全編を通じて見られたのが、

子どものように自由な信長に対して、明智十兵衛(光秀)の大人らしい苦悩。何だか「中間管理職の気苦労」の詰め合わせセットでも、見るようでした。

斎藤道三(演:本木雅弘)に仕えるときもそうだったのですが、この明智十兵衛(演:長谷川博己)には、共感できるセリフが多いのです。

――とにかく、よく“無茶ぶり”を受ける。

「はっ…、○○でございますか!?」

明智十兵衛。無理な命令に“本気なのか!?”と聞き返す場面の多いこと…

しかも「本能寺の変」にいたっては、朝廷も将軍も周りの武将たちも…果ては、幼なじみで信長の妻・帰蝶(演:川口春奈)まで。

――皆、明智十兵衛に“決断”を迫っている…

「信長を始末しろ!」と外堀を埋めていっているように見えました。

やるべき理由が固まり“自分の仕事”になって「敵は本能寺」となるのですね…

「明智十兵衛が自身を討ちに来た」と知ったときの信長は、なぜか安堵の様子。

――自分を止めてくれるのは、やはり十兵衛だったか…

救いを得たかのような、信長(演:染谷将太)の複雑な表情。

…あれは、何とも言えませんでした。

そして最後まで大暴れして、遊び疲れた子どものように、安らかに眠る…これで明智十兵衛(光秀)と織田信長の2人の物語は、完結してしまった感じでした。

――こうして明智十兵衛(光秀)は、生存の可能性ありのルートへ…

馬で颯爽と駆けていく十兵衛。幻かも知れないけども希望が湧くラストでした。

…今日は、私の「麒麟がくる」最終回へのつぶやきをお送りしました。

長谷川博己さんには、いつの日か佐賀藩士も演じてほしいです。

「“麒麟”だけでなく、そんな日も来る」ことも待ってます。

タグ :大河ドラマ

2021年01月30日

「幕末に、家康公!?」

こんにちは。

来月からの新・大河ドラマ「青天を衝け」の情報が、少しずつ明らかになってきています。そして、2~3日前。こんな情報を確認しました。

「青天を衝け」の徳川家康役は、北大路欣也さん。

https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=27676

(外部サイト)

このニュースを見た私。最初の反応はこうでした。

「い…、いえやす!?」

――あれっ!?「青天を衝け」は幕末・明治時代の…

“日本資本主義の父”と評される旧幕臣・渋沢栄一をイケメン・吉沢亮が演じるドラマではないのか。

「なぜ、家康公が…幕末のドラマに?」

私は困惑する。徳川家康の没年は、たしか“大坂の陣”の翌年で1616年。

――幕末と言えば、黒船来航の1853年以降を指すことが多い。

その間、240年近くの歳月が流れている。

徳川家康は、この時代の人ではないのだ。

…はっきりとはわからないが、ナレーションを担当する?という話も。

江戸幕府の終わりを創業者・家康の視点で見る。そんな演出も想像する。

――思考が、一巡りして気付いた。

そういえば、私が書く“本編”でも、幕末期以外、もっと昔の人物が登場する。

「ドラマ内ドラマ」として、佐賀藩士たちのヒーロー・楠木正成を描いた。

今のところ大隈八太郎(重信)の母・三井子が、子に物語を読み聞かせる設定で、幾度かの登場がある。

〔参照(後半):「弥生・三月」(歳末反省会⑥)〕

――時は、南北朝時代(1336年頃)。

後醍醐天皇の“建武の新政”は崩壊寸前だった。敵対する足利尊氏の人望をよく知り、朝廷に和睦を進言、ともに国を支えようと試みる楠木正成という解釈。

…この展開を、幕末・明治期の佐賀藩の“想い”につなげていく。

鍋島安房(須古領・白石町)、鍋島河内(白石鍋島家・みやき町)など、楠木正成を敬う、佐賀藩の重役たち。

〔参照(前半):第12話「海軍伝習」④(義祭同盟の青春)〕

そして、枝吉神陽が率いて、幕末の佐賀で活動した“楠公”の名を冠する結社「義祭同盟」は、明治の日本を支える人材を多数輩出する。

――もし、大河でも「ドラマ内ドラマ」が許容されるなら…

このような時を超えた演出が「青天を衝け」で好評ならば「幕末佐賀藩の大河ドラマ」実現の攻め幅は広がる。

楠木正成の大河ドラマ誘致には、本拠地の近く大阪(河内長野市)周辺だけでなく、兵庫(神戸市)、東京(千代田区)など多数の地域での動きがあるようだ。

…人口規模では劣る、佐賀。時には奇策も必要かもしれない。

さて、私には楽しみになってきた“幕末の家康”の描かれ方。どのように歴史のつながりを表現するか、期待です。

来月からの新・大河ドラマ「青天を衝け」の情報が、少しずつ明らかになってきています。そして、2~3日前。こんな情報を確認しました。

「青天を衝け」の徳川家康役は、北大路欣也さん。

https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=27676

(外部サイト)

このニュースを見た私。最初の反応はこうでした。

「い…、いえやす!?」

――あれっ!?「青天を衝け」は幕末・明治時代の…

“日本資本主義の父”と評される旧幕臣・渋沢栄一をイケメン・吉沢亮が演じるドラマではないのか。

「なぜ、家康公が…幕末のドラマに?」

私は困惑する。徳川家康の没年は、たしか“大坂の陣”の翌年で1616年。

――幕末と言えば、黒船来航の1853年以降を指すことが多い。

その間、240年近くの歳月が流れている。

徳川家康は、この時代の人ではないのだ。

…はっきりとはわからないが、ナレーションを担当する?という話も。

江戸幕府の終わりを創業者・家康の視点で見る。そんな演出も想像する。

――思考が、一巡りして気付いた。

そういえば、私が書く“本編”でも、幕末期以外、もっと昔の人物が登場する。

「ドラマ内ドラマ」として、佐賀藩士たちのヒーロー・楠木正成を描いた。

今のところ大隈八太郎(重信)の母・三井子が、子に物語を読み聞かせる設定で、幾度かの登場がある。

〔参照(後半):

――時は、南北朝時代(1336年頃)。

後醍醐天皇の“建武の新政”は崩壊寸前だった。敵対する足利尊氏の人望をよく知り、朝廷に和睦を進言、ともに国を支えようと試みる楠木正成という解釈。

…この展開を、幕末・明治期の佐賀藩の“想い”につなげていく。

鍋島安房(須古領・白石町)、鍋島河内(白石鍋島家・みやき町)など、楠木正成を敬う、佐賀藩の重役たち。

〔参照(前半):

そして、枝吉神陽が率いて、幕末の佐賀で活動した“楠公”の名を冠する結社「義祭同盟」は、明治の日本を支える人材を多数輩出する。

――もし、大河でも「ドラマ内ドラマ」が許容されるなら…

このような時を超えた演出が「青天を衝け」で好評ならば「幕末佐賀藩の大河ドラマ」実現の攻め幅は広がる。

楠木正成の大河ドラマ誘致には、本拠地の近く大阪(河内長野市)周辺だけでなく、兵庫(神戸市)、東京(千代田区)など多数の地域での動きがあるようだ。

…人口規模では劣る、佐賀。時には奇策も必要かもしれない。

さて、私には楽しみになってきた“幕末の家康”の描かれ方。どのように歴史のつながりを表現するか、期待です。

2021年01月19日

「2023年の大河ドラマ!」

こんばんは。

再来年(2023年)“大河ドラマ”がNHKのホームページで発表されています。

https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/442313.html

(外部サイト)

タイトルは『どうする家康』〔主演:松本潤〕

皆様ご存じ、“徳川家康”が主人公。

戦国を終わらせて江戸幕府を開いた、家康公です。

その人生は、堂々たる“天下人”などではなく、ヒヤヒヤする決断の連続だった…という感じの描き方になるようです。

――ここに来て、大河ドラマの「王道」。

2021(年)『青天を衝け』〔主演:吉沢亮〕

時代は幕末・明治。主人公は渋沢栄一。珍しく“経済”で活躍した人が主役。

〔参照:「青天を衝け」に想う…〕

2022『鎌倉殿の13人』〔主演:小栗旬〕

時代は平安~鎌倉。主人公は北条義時。今まであまり出なかった時代が舞台。

〔参照:「“大河の主役”と並ぶ」(関係性③‐3大隈重信編)〕

2019『いだてん』はスポーツをテーマにした、かなり意表を突いた作品でした。

2020『麒麟がくる』も“反逆者”扱いされがちな、明智光秀が主役です。

…意外や主役の設定が“直球”は、2018『西郷どん』以来かもしれません。

――皆様には語っていたでしょうか。

私が『幕末佐賀藩の大河ドラマ(仮)』の放映時期として狙うのは…

2024年です。次ですね。

今までにあまりテレビで語られる事の無かった“薩長土肥”の肥前佐賀藩。

主役に据えるのは、すごく“変化球”の設定でしょう。

そのため幕末・明治の佐賀藩(出身者)と関わりの深い「万国博覧会」を意識し、2025年に日本で開催予定の大阪・関西万博の前年を目標にしています。

〔参照:「さがはん~パリ・ウィーン万国博覧会噺~」〕

――ただ1年と少し、ウェブ上で活動してわかった事は…

「これは、相当厳しいな…!」という感想。

自身の才覚の無さや、資源の乏しさが、とても良くわかるわけです。

また、今回の大河ドラマ決定を受けて、最初の想いは…

「やはり“直球”でないと無理か」という気持ち。

――しかし、2023年の大河ドラマ『どうする家康』は…

「ひとりの弱き少年が乱世を終わらせた」奇跡と希望の物語らしいのです。

「生きるか死ぬかの大ピンチ!」など数々の危難。

「後ろ盾もなく、豊かな国土もなく…」とか、深刻な資源の不足!

…この記事を書いているうちに、段々と楽しみになってきました。

そして「大事なのは諦めずに続けること!」というメッセージだと受け止めることにします。

再来年(2023年)“大河ドラマ”がNHKのホームページで発表されています。

https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/442313.html

(外部サイト)

タイトルは『どうする家康』〔主演:松本潤〕

皆様ご存じ、“徳川家康”が主人公。

戦国を終わらせて江戸幕府を開いた、家康公です。

その人生は、堂々たる“天下人”などではなく、ヒヤヒヤする決断の連続だった…という感じの描き方になるようです。

――ここに来て、大河ドラマの「王道」。

2021(年)『青天を衝け』〔主演:吉沢亮〕

時代は幕末・明治。主人公は渋沢栄一。珍しく“経済”で活躍した人が主役。

〔参照:

2022『鎌倉殿の13人』〔主演:小栗旬〕

時代は平安~鎌倉。主人公は北条義時。今まであまり出なかった時代が舞台。

〔参照:

2019『いだてん』はスポーツをテーマにした、かなり意表を突いた作品でした。

2020『麒麟がくる』も“反逆者”扱いされがちな、明智光秀が主役です。

…意外や主役の設定が“直球”は、2018『西郷どん』以来かもしれません。

――皆様には語っていたでしょうか。

私が『幕末佐賀藩の大河ドラマ(仮)』の放映時期として狙うのは…

2024年です。次ですね。

今までにあまりテレビで語られる事の無かった“薩長土肥”の肥前佐賀藩。

主役に据えるのは、すごく“変化球”の設定でしょう。

そのため幕末・明治の佐賀藩(出身者)と関わりの深い「万国博覧会」を意識し、2025年に日本で開催予定の大阪・関西万博の前年を目標にしています。

〔参照:

――ただ1年と少し、ウェブ上で活動してわかった事は…

「これは、相当厳しいな…!」という感想。

自身の才覚の無さや、資源の乏しさが、とても良くわかるわけです。

また、今回の大河ドラマ決定を受けて、最初の想いは…

「やはり“直球”でないと無理か」という気持ち。

――しかし、2023年の大河ドラマ『どうする家康』は…

「ひとりの弱き少年が乱世を終わらせた」奇跡と希望の物語らしいのです。

「生きるか死ぬかの大ピンチ!」など数々の危難。

「後ろ盾もなく、豊かな国土もなく…」とか、深刻な資源の不足!

…この記事を書いているうちに、段々と楽しみになってきました。

そして「大事なのは諦めずに続けること!」というメッセージだと受け止めることにします。

2021年01月15日

「帰らんば、あの世界へ。」

こんばんは。先日の首都圏に続いて、福岡を含む大都市圏に緊急事態宣言が出てしまっていますね。

今週は「テレビに影響され過ぎ!」ですが、キリの良いところまで続けます。

今日のタイトルは、ある民放ドラマの影響とわかった人も多いはず。

そして、私の「あぁ、佐賀の遠かごた…」という気分も混ざっています。

――「戻るぜよ、あん世界へ」という言葉。

幕末の医療を軸としたタイムスリップ物「JIN-仁-」で出てくるセリフ。

〔参照:「主に神埼市民の方を対象にしたつぶやき。」〕

坂本龍馬(演:内野聖陽)の声で、繰り返し聞こえる言葉。このドラマでも龍馬は魅力的に描かれていました。

…さすがは幕末ドラマの人気者。「大河ドラマ」だけでなく、民放のフィクションでも強い。

――ところで、ちょうど1年くらい前。

じわじわと“新型コロナ”が日本に迫っていたとき。

今のように、感染が拡大してしまう未来が予測できた方も多いはず。

“素人考え”と言われそうですが、私はこう思っていました。

「もし江藤新平がいたら、2週間もあれば、対策の法整備が進むのに…」

――先日の“知恵泉”(NHK Eテレ)でも…

「仕事をやり過ぎ」と語られた江藤新平。

少し調べてみると、驚異的なスピード感で、近代的な諸制度を築いています。

勝海舟などが「驚いた傑物」と評したと聞きますが、常人の域ではありません。

現場での情報を重視し、民のための“正義”を貫く。珍しく江藤新平の魅力が、テレビで語られました。ただ“ブレーキ”の効きすぎたまとめ方は残念でしたね。

――これは、フィクションにも登場して良いのでは?

架空の物語には、なかなか佐賀藩士たちが登場しません。

「もう少し知名度が上がらぬことには…」という事でしょう。

“佐賀七賢人”の中でも、江藤新平には熱烈なファンが多いようです。しかし、一般的にその魅力を伝えるには、映像メディアでのイメージが必要そうです。

また、江藤新平はミュージカルや舞台では、より“映える”と考えています。

――「帰らんば、あの世界へ。」

私に、ふと聞こえた気がする“佐賀ことば”。

理屈に合わないことは、正面から論破するのが、江藤本来の姿だと考えます。最近のドラマで言えば“半沢直樹”に近い印象でしょうか。

〔参照(後半):「“半沢直樹”の変わった見方」〕

――“新型コロナ”が蔓延し、理想と現実の間には高い壁。

そんな空気を打ち破り、有効な策を立て、壁を突破する、江藤新平を題材にした物語がほしい。何だか“タイムスリップ物”のストーリーも描ける気がしてきます。

…まず「大河ドラマ」のイメージが優先ですが、当分、佐賀入りも難しそうです。

“新型コロナ”を切り抜けて、無事、佐賀駅前にたどり着いた日には、たぶん県庁通りが涙で霞んで見えるかと思います。

今週は「テレビに影響され過ぎ!」ですが、キリの良いところまで続けます。

今日のタイトルは、ある民放ドラマの影響とわかった人も多いはず。

そして、私の「あぁ、佐賀の遠かごた…」という気分も混ざっています。

――「戻るぜよ、あん世界へ」という言葉。

幕末の医療を軸としたタイムスリップ物「JIN-仁-」で出てくるセリフ。

〔参照:

坂本龍馬(演:内野聖陽)の声で、繰り返し聞こえる言葉。このドラマでも龍馬は魅力的に描かれていました。

…さすがは幕末ドラマの人気者。「大河ドラマ」だけでなく、民放のフィクションでも強い。

――ところで、ちょうど1年くらい前。

じわじわと“新型コロナ”が日本に迫っていたとき。

今のように、感染が拡大してしまう未来が予測できた方も多いはず。

“素人考え”と言われそうですが、私はこう思っていました。

「もし江藤新平がいたら、2週間もあれば、対策の法整備が進むのに…」

――先日の“知恵泉”(NHK Eテレ)でも…

「仕事をやり過ぎ」と語られた江藤新平。

少し調べてみると、驚異的なスピード感で、近代的な諸制度を築いています。

勝海舟などが「驚いた傑物」と評したと聞きますが、常人の域ではありません。

現場での情報を重視し、民のための“正義”を貫く。珍しく江藤新平の魅力が、テレビで語られました。ただ“ブレーキ”の効きすぎたまとめ方は残念でしたね。

――これは、フィクションにも登場して良いのでは?

架空の物語には、なかなか佐賀藩士たちが登場しません。

「もう少し知名度が上がらぬことには…」という事でしょう。

“佐賀七賢人”の中でも、江藤新平には熱烈なファンが多いようです。しかし、一般的にその魅力を伝えるには、映像メディアでのイメージが必要そうです。

また、江藤新平はミュージカルや舞台では、より“映える”と考えています。

――「帰らんば、あの世界へ。」

私に、ふと聞こえた気がする“佐賀ことば”。

理屈に合わないことは、正面から論破するのが、江藤本来の姿だと考えます。最近のドラマで言えば“半沢直樹”に近い印象でしょうか。

〔参照(後半):

――“新型コロナ”が蔓延し、理想と現実の間には高い壁。

そんな空気を打ち破り、有効な策を立て、壁を突破する、江藤新平を題材にした物語がほしい。何だか“タイムスリップ物”のストーリーも描ける気がしてきます。

…まず「大河ドラマ」のイメージが優先ですが、当分、佐賀入りも難しそうです。

“新型コロナ”を切り抜けて、無事、佐賀駅前にたどり着いた日には、たぶん県庁通りが涙で霞んで見えるかと思います。

2021年01月12日

「史実と創作の狭間で…2」

こんばんは。

本日の投稿は事前に準備しました。

今夜10時からのNHK Eテレ “知恵泉”が気になって仕方ないからです。

「録画は?」…という問いもあるでしょう。

「ええ、予約録画しておりますよ。しかし、リアルタイムで見たい!」のです。

――“本編”の間が空いてしまうので、少し補足を。

“本編”第15話「江戸動乱」は年末年始を利用し、下書きを進めました。

少し2回目の投稿を補足しておきます。

…このお話。福沢諭吉が、渡航先のサンフランシスコで“写真館の娘”と一緒に映った写真が題材です。わりと有名な一枚のようですよ。

〔参照:第15話「江戸動乱」②(写真館の娘)〕

例えば「福沢諭吉 アメリカ 写真」などで検索すると、若く凛々しい福沢先生が椅子に腰かけ、大人びたアメリカの少女が傍らに立つ写真が出てきます。

――この“史実”の写真を、着想元に…

同じくアメリカに渡った佐賀藩医・川崎道民の活躍とつなげました。咸臨丸で来航した福沢と、ポーハタン号で到着した川崎。同時期にアメリカに渡った2人。

2年後のヨーロッパでは同部屋で、“新聞”など西洋文明の話もしたと考えますが、アメリカで2人にどの程度の接点があったか、調べが届いていません。

――ともに日本に帰る、咸臨丸のメンバーには…

福沢は、この写真を見せなかったようです。出航前に、うっかり仲間に見せて、真似をされたら嫌なので、帰路の船上で自慢したという説もあるようです。

…この一枚を“写真を撮る人”である川崎に見せれば、どんな反応になるか。

「おおっ!銀板写真(ダゲレオタイプ)ったい!」となるのでは、と想像します。

写真の技術に夢中になり、外国人女性と一緒に映ったという、福沢氏の自慢ポイントに気付かない…と、いかにも佐賀藩士らしい展開を描いてみました。

――同じ1860年春。日本の佐賀城下では…

…険しい表情で剣術の遣い手たちが集結。第15話「江戸動乱」ラストは“この場面”の予定です。しばらくは、2年前(1858年)に遡って、話が展開します。

次回以降、話の軸になるのは中野方蔵。大木喬任や江藤新平の親友です。

人当たりが良くて、世渡りも上手いものの、熱すぎる“尊王の志”を持った中野。砂ぼこりを立て、佐賀城下を駆け回ります。

――今までにも、中野方蔵は、よく“本編”に登場しています。