2021年01月03日

第15話「江戸動乱」①(“新聞”の夜明け)

こんばんは。

江戸時代、アメリカのホテルに滞在する侍たち。

海を渡り、未知の世界に…そんな新しい感覚で、ご覧いただければ幸いです。

今回より、ひとまず“本編”を再開しました。第15話を始めます。

――1860年、早春。アメリカ・西海岸の街。サンフランシスコ。

ホテルのロビーに座っている、丸坊主の青年。袴姿に小刀を帯びている。日本で宿泊と言えば、まだ街道の旅籠(はたご)という時代だ。

その手には“ニューズぺーバー(新聞)”が握られていた。

「我らの動向が、かように事細かに報じられておる…」

アメリカに渡った幕府の使節団。頭髪はちょんまげ、腰には刀を差した侍たち。現地では、かなり奇異な印象を与え、良くも悪くも注目されていた。

――青年の名は、川崎道民。佐賀の藩医である。

「それに…この“写真術”はどうだ。」

川崎にとって、未知の“情報”に溢(あふ)れるホテルのロビー。

当時、日本の新聞事情と言えば、“瓦版(かわらばん)”屋の手売りである。

ひたすら感心する、川崎。先年には、佐賀の殿・鍋島直正の姿を撮影するなど、写真の心得もあった。

――その際、川崎は“ガラス湿板”を用いた…という。

西洋は写真術も、一味違う。進んだ技術は“銀板写真”というらしい。

「…川崎さん、先に戻ってますよ。」

同行していた佐賀藩士・島内が声をかける。

もともと研究熱心な他の仲間も呆れるほど、川崎は“新聞”などを見つめていた。

――「へぇ~!ほ~ぅ!」と声を出して感じ入る、川崎。

「随分と“ニューズぺーバー”に、ご執心(しゅうしん)でござるな。」

川崎の傍らに来たのは、スッと伸びた体躯の青年だ。

当時の日本では上背のある方だ。

「…すごかごたぁ!いや、興味深いものですな。」

川崎は感動のまま発した言葉を、すぐ“よそ行き”に言い直した。

――青年は、豊前中津藩・福沢諭吉と名乗った。

「ぶしつけに失礼をいたした。私は公儀(幕府)の御用で、当地に参りました。」

福沢は“スマート”な青年だが、熱い想いで“渡米”を掴み取っている。

“ニューズペーパー”について熱く語れそうな相手を見つけた、川崎。

「政(まつりごと)や、市井(しせい)の事柄まで、広く語られておる!」

――異世界・アメリカでの“カルチャーショック”…

現地で福沢が驚いたのは進んだ技術よりも、社会の在り方だったと言われる。

福沢もムズムズとしていた、思いを言葉にする。

「そう、政(まつりごと)も…アメリカでは民が国を動かす!と聞き及びます。」

「そがんか!民も“ニューズぺーバー”で、世の動きを知らんばならんのか。」

のちに川崎道民も、福沢諭吉も、新聞”を創刊することになる。

…日本のジャーナリズムの先駆けは、アメリカで、その萌芽を見ていた。

(続く)

江戸時代、アメリカのホテルに滞在する侍たち。

海を渡り、未知の世界に…そんな新しい感覚で、ご覧いただければ幸いです。

今回より、ひとまず“本編”を再開しました。第15話を始めます。

――1860年、早春。アメリカ・西海岸の街。サンフランシスコ。

ホテルのロビーに座っている、丸坊主の青年。袴姿に小刀を帯びている。日本で宿泊と言えば、まだ街道の旅籠(はたご)という時代だ。

その手には“ニューズぺーバー(新聞)”が握られていた。

「我らの動向が、かように事細かに報じられておる…」

アメリカに渡った幕府の使節団。頭髪はちょんまげ、腰には刀を差した侍たち。現地では、かなり奇異な印象を与え、良くも悪くも注目されていた。

――青年の名は、川崎道民。佐賀の藩医である。

「それに…この“写真術”はどうだ。」

川崎にとって、未知の“情報”に溢(あふ)れるホテルのロビー。

当時、日本の新聞事情と言えば、“瓦版(かわらばん)”屋の手売りである。

ひたすら感心する、川崎。先年には、佐賀の殿・鍋島直正の姿を撮影するなど、写真の心得もあった。

――その際、川崎は“ガラス湿板”を用いた…という。

西洋は写真術も、一味違う。進んだ技術は“銀板写真”というらしい。

「…川崎さん、先に戻ってますよ。」

同行していた佐賀藩士・島内が声をかける。

もともと研究熱心な他の仲間も呆れるほど、川崎は“新聞”などを見つめていた。

――「へぇ~!ほ~ぅ!」と声を出して感じ入る、川崎。

「随分と“ニューズぺーバー”に、ご執心(しゅうしん)でござるな。」

川崎の傍らに来たのは、スッと伸びた体躯の青年だ。

当時の日本では上背のある方だ。

「…すごかごたぁ!いや、興味深いものですな。」

川崎は感動のまま発した言葉を、すぐ“よそ行き”に言い直した。

――青年は、豊前中津藩・福沢諭吉と名乗った。

「ぶしつけに失礼をいたした。私は公儀(幕府)の御用で、当地に参りました。」

福沢は“スマート”な青年だが、熱い想いで“渡米”を掴み取っている。

“ニューズペーパー”について熱く語れそうな相手を見つけた、川崎。

「政(まつりごと)や、市井(しせい)の事柄まで、広く語られておる!」

――異世界・アメリカでの“カルチャーショック”…

現地で福沢が驚いたのは進んだ技術よりも、社会の在り方だったと言われる。

福沢もムズムズとしていた、思いを言葉にする。

「そう、政(まつりごと)も…アメリカでは民が国を動かす!と聞き及びます。」

「そがんか!民も“ニューズぺーバー”で、世の動きを知らんばならんのか。」

のちに川崎道民も、福沢諭吉も、新聞”を創刊することになる。

…日本のジャーナリズムの先駆けは、アメリカで、その萌芽を見ていた。

(続く)

2020年09月24日

第14話「遣米使節」①(諭吉よ、何処へ行く)

こんばんは。

今回の投稿より、第14話です。

幕末期に、福沢諭吉が“咸臨丸”で渡米したことは、よく知られています。佐賀藩士たちも同じタイミングでアメリカに渡り、時代を進めていきます。

毎度なのですが、少し年数を遡ってのスタートです。舞台は1855年の長崎、本格的な海軍伝習が始まった頃です。

――鍋島直正の側近・本島藤太夫が、ある屋敷に向かっている。

訪問先は、長崎奉行所と縁の深い“山本家”。

今回、本島には連れがいた。佐賀藩士・小出千之助である。

小出は、20代半ばの青年。長崎での海軍伝習への参加も決まっていた。

「お主に会わせたい者がおる。賢い書生じゃ。」

殿の側近・本島も、蘭学寮の英才・小出千之助に期待をする。

本島は、そんな小出に“ある人物”を紹介しようとしていた。

――豊前(大分)中津藩士・福沢諭吉である。

砲術と関わる“山本家”には、貴重なオランダ語の蔵書が多数あった。

また、出島のオランダ商館への取次ぎも行っていたようだ。

「どのように、賢か書生ですか?」

「長崎に来たのは一年ばかり前だが、蘭書に詳しい“働き者”だ。」

いまや長崎駐在の各藩士からの問合せ窓口となっていた“山本家”。当主は目の具合が悪かったが、優秀な書生・福沢がこの仕事を回していた。

〔参照:第12話「海軍伝習」②(長崎の雨)〕

――ほどなく“山本家”に到着した、本島藤太夫と小出千之助。

山本家の者が、玄関を掃き清めていた。

「これは、佐賀の本島さま。お久しゅうござる。本日は何用で…」

本島が口を開く。

「いや、用と言うほどの事でもない。あの書生に会いに来たのだ。」

家の者が返答する。

「諭吉さんでしたら、もう長崎には居りませんよ。」

――福沢諭吉は、少し前に長崎を後にしていた。

福沢諭吉は、中津藩家老の子・奥平壱岐の“付き人”のような立場で長崎に来た。しかし福沢はオランダ語の習得は目覚ましく、勤勉さでも評判だった。

“山本家”で来客応対、取次ぎ、雑用に…大車輪で活躍し、存在感を示した。今回の本島のように、直接に福沢を訪ねる者も多くなってきたのである。

長崎奉行所の計らいで、イギリス船とも関わり、海外で成功した日本人漂流民・音吉とも面識を持つ。後の福沢諭吉の片鱗が、その好奇心に表れた。

〔参照:第3話「西洋砲術」③-2〕

――面白くないのは、長崎で“主従逆転”を受けた家老の子・奥平壱岐。

こうして中津藩より、福沢あてに「母が急病なので、すぐに国元に帰って来い」と虚偽の連絡が入った。

福沢は母の無事を知っており、中津藩からの情報が、家老の差し金であることも理解したうえで、逆らうことなく長崎を出たのである。

「国元の中津に帰られたのか…?勿体(もったい)ないことだ。」

――事情を知った本島が、福沢の学才を惜しがる。

「いや…実のところは、大坂に向かったと聞きます。」

福沢は中津藩士だが、親が“蔵屋敷”の仕事に付いていたため、大坂(大阪)生まれなのである。

“故郷”とも思う大坂に戻った、福沢諭吉は“適塾”に入門する。

緒方洪庵が開き、以前は佐野栄寿(常民)も学んだ、有名な蘭学塾である。

「そうか、お手を煩わせた。」

本島藤太夫が一礼をして“山本家”より退出する。

――本島は、何やら残念そうな表情をしている。

「既に長崎を去っていたか…」

本島はポツリとつぶやく。少し年下の福沢と会えば、小出にも良い刺激になると考えていた様子だ。

「私が学び続ければ、その“諭吉”と申す者とも、何処かで会えましょう。」

小出千之助の言葉は、確信に満ちていた。

「…嬉しい事を言う。また頼もしい者が増えたな。」

側近・本島は、殿・鍋島直正が時折見せるような笑みを浮かべた。

その出会いは、遠くない未来に現実となる。しかし、その“諭吉”と、まったく同時期にアメリカに渡るとは、小出自身も予想だにしていなかったのである。

(続く)

今回の投稿より、第14話です。

幕末期に、福沢諭吉が“咸臨丸”で渡米したことは、よく知られています。佐賀藩士たちも同じタイミングでアメリカに渡り、時代を進めていきます。

毎度なのですが、少し年数を遡ってのスタートです。舞台は1855年の長崎、本格的な海軍伝習が始まった頃です。

――鍋島直正の側近・本島藤太夫が、ある屋敷に向かっている。

訪問先は、長崎奉行所と縁の深い“山本家”。

今回、本島には連れがいた。佐賀藩士・小出千之助である。

小出は、20代半ばの青年。長崎での海軍伝習への参加も決まっていた。

「お主に会わせたい者がおる。賢い書生じゃ。」

殿の側近・本島も、蘭学寮の英才・小出千之助に期待をする。

本島は、そんな小出に“ある人物”を紹介しようとしていた。

――豊前(大分)中津藩士・福沢諭吉である。

砲術と関わる“山本家”には、貴重なオランダ語の蔵書が多数あった。

また、出島のオランダ商館への取次ぎも行っていたようだ。

「どのように、賢か書生ですか?」

「長崎に来たのは一年ばかり前だが、蘭書に詳しい“働き者”だ。」

いまや長崎駐在の各藩士からの問合せ窓口となっていた“山本家”。当主は目の具合が悪かったが、優秀な書生・福沢がこの仕事を回していた。

〔参照:

――ほどなく“山本家”に到着した、本島藤太夫と小出千之助。

山本家の者が、玄関を掃き清めていた。

「これは、佐賀の本島さま。お久しゅうござる。本日は何用で…」

本島が口を開く。

「いや、用と言うほどの事でもない。あの書生に会いに来たのだ。」

家の者が返答する。

「諭吉さんでしたら、もう長崎には居りませんよ。」

――福沢諭吉は、少し前に長崎を後にしていた。

福沢諭吉は、中津藩家老の子・奥平壱岐の“付き人”のような立場で長崎に来た。しかし福沢はオランダ語の習得は目覚ましく、勤勉さでも評判だった。

“山本家”で来客応対、取次ぎ、雑用に…大車輪で活躍し、存在感を示した。今回の本島のように、直接に福沢を訪ねる者も多くなってきたのである。

長崎奉行所の計らいで、イギリス船とも関わり、海外で成功した日本人漂流民・音吉とも面識を持つ。後の福沢諭吉の片鱗が、その好奇心に表れた。

〔参照:

――面白くないのは、長崎で“主従逆転”を受けた家老の子・奥平壱岐。

こうして中津藩より、福沢あてに「母が急病なので、すぐに国元に帰って来い」と虚偽の連絡が入った。

福沢は母の無事を知っており、中津藩からの情報が、家老の差し金であることも理解したうえで、逆らうことなく長崎を出たのである。

「国元の中津に帰られたのか…?勿体(もったい)ないことだ。」

――事情を知った本島が、福沢の学才を惜しがる。

「いや…実のところは、大坂に向かったと聞きます。」

福沢は中津藩士だが、親が“蔵屋敷”の仕事に付いていたため、大坂(大阪)生まれなのである。

“故郷”とも思う大坂に戻った、福沢諭吉は“適塾”に入門する。

緒方洪庵が開き、以前は佐野栄寿(常民)も学んだ、有名な蘭学塾である。

「そうか、お手を煩わせた。」

本島藤太夫が一礼をして“山本家”より退出する。

――本島は、何やら残念そうな表情をしている。

「既に長崎を去っていたか…」

本島はポツリとつぶやく。少し年下の福沢と会えば、小出にも良い刺激になると考えていた様子だ。

「私が学び続ければ、その“諭吉”と申す者とも、何処かで会えましょう。」

小出千之助の言葉は、確信に満ちていた。

「…嬉しい事を言う。また頼もしい者が増えたな。」

側近・本島は、殿・鍋島直正が時折見せるような笑みを浮かべた。

その出会いは、遠くない未来に現実となる。しかし、その“諭吉”と、まったく同時期にアメリカに渡るとは、小出自身も予想だにしていなかったのである。

(続く)

2020年08月10日

第13話「通商条約」①(影の“内閣”)

こんばんは。

本日より第13話「通商条約」をスタートします。初回の投稿ですが、登場する人物が多いです。

ご年配の方は、読み終わった後に登場人物名を想い出すと“脳トレ”になりそうなぐらいです。以前の大河ドラマで演じた俳優さんなどをイメージしながらご覧いただけると…少しは読みやすくなるかもしれません。

――江戸。福井藩主・松平慶永(春嶽)が親しい大名と寄り合っている。

「これは越前(松平)さま。お久しゅうござる。」

口を開いたのは、土佐の山内豊信(容堂)。

古くから土佐(高知)には酒豪が多いと聞くが、殿様からしてその様子。前日の酒が残って…いや、先だってまで飲んでいたような気配である。

「はっはっは…、これは随分と出来上がっておられるな。」

伊予(愛媛)の宇和島藩主・伊達宗城。

洋式船の建造に興味を持つなど開明派で知られる。土佐の殿様の呑み過ぎに苦笑いである。

――松平慶永(春嶽)が場を仕切る。「あと、お一方(ひとかた)おいでになる」と、座長のような立ち位置だ。

「所用により遅くなり、失礼をいたした。」

静かな登場だが、言葉には覇気が感じられる。

薩摩藩主・島津斉彬である。

「薩摩(斉彬)さまにもお運びいただいた。早速ではござるが…」

話を先に進める、松平慶永(春嶽)。

松平慶永は、適塾などで学んだ藩医・橋本左内を重用していた。この福井藩・橋本左内が、薩摩藩・西郷吉之助(隆盛)らと進めている政治活動があった。

殿様同士の集まりだが、側近の藩士たちの想いは反映しているのである。

――黒船来航で緊迫した外交、大地震などの自然災害…相次ぐ難局を打開する策。

「もはや一橋さまに、将軍職を継いでいただくほかない。」

松平慶永は次の将軍に一橋慶喜を推した。

「然り。英明で聞こえた一橋さまならば、我らの存念も届くであろう。」

宇和島藩・伊達宗城は、瀬戸内海の要衝に領地を持つ。沿岸の防備にも危機感があるのだ。

「御台所(篤姫)さまより、上様へのお取次ぎをいただきたい。」

第13代将軍の徳川家定には、薩摩より島津斉彬の養女・篤姫が嫁いでいた。

「相分かった。最善を尽くそう。」

――数年前から老中・阿部正弘が取った「大名にも広く意見を聴く」方針。

アメリカのペリーなどの各国の“黒船”が、次々と来航する危難。挙国一致を目指した、当時の老中首座・阿部正弘は各藩から意見を募った。

以前ならば、幕府から「政(まつりごと)に口出しをするな」と叱責されるところである。しかし、いまや雄藩(有力大名)の国政への参加の流れは止まらない。

これには、老中・阿部正弘の後押しがあった。老中首座は堀田正睦に譲ったが、阿部は自身の領国・福山(広島)には一度帰ったっきりで、国政に心血を注いでいた。

――第13代将軍・家定は病弱で、とても危機的状況に対応できる将軍ではない…世間でも辛辣な批判が多くあった。

そして次の将軍に誰が就くかは、多くの大名たちの関心事でもあった。

「新らしき政(まつりごと)を、このように思案しておる。」

現在の“内閣”のように政治体制のイメージを作り始めていた“四賢侯”。

「まず、一橋さまを将軍として奉じ、我らがお支えすると。」

「これは良い…立派な上様のもとで存分な働きができそうじゃ。」

目もとがニヤリと笑う、山内豊信(容堂)。その真意は充分に測れない。

――その試案で“国内事務宰相”として予定されたのは3人。

・集まりの主宰者。福井の松平慶永。

・外様大名の代表。薩摩の島津斉彬。

・一橋慶喜の実父で、攘夷派の頭目。水戸の徳川斉昭。

将軍となった一橋慶喜の周囲を固め、挙国一致の体制を取る戦略である。

――次は“外国事務宰相”を務める大名の人選。困難な局面にある外交の担当である。

「…肥前佐賀の鍋島しかあるまい。」

「然り。」

「異論があろうはずもない。」

外国からの圧力を予測し、長崎での砲台整備。先んじて反射炉の設置と、鉄製大砲の開発。オランダとの付き合いも深く、西洋事情に通じる。

はじめから佐賀の鍋島直正をおいて、適任者が考えられない状況であった。

――いわば“影の内閣”を作る相談事が進む中、殿・鍋島直正は淡々としていた。

「…そうだな。長崎の固め(警備)で、忙しいとでも伝えておくか。」

「それが宜しいかと。公儀(幕府)が決するべき事への深入りはなりませぬ。」

保守派の側近、原田小四郎が応じた。殿の発言に大きく頷(うなず)く。

“国政”からは距離を置き、ひたすら先を見据える直正。

そして佐賀藩は、国を富ませる産業振興と、有事に備える技術開発を進めるのに忙しい。

直正とすれば、殿様として為すべきことを行っているだけである。しかし、周囲はそのコツコツとした地道さを「何の思惑があるのか?」と勝手に恐れたのである。

(続く)

本日より第13話「通商条約」をスタートします。初回の投稿ですが、登場する人物が多いです。

ご年配の方は、読み終わった後に登場人物名を想い出すと“脳トレ”になりそうなぐらいです。以前の大河ドラマで演じた俳優さんなどをイメージしながらご覧いただけると…少しは読みやすくなるかもしれません。

――江戸。福井藩主・松平慶永(春嶽)が親しい大名と寄り合っている。

「これは越前(松平)さま。お久しゅうござる。」

口を開いたのは、土佐の山内豊信(容堂)。

古くから土佐(高知)には酒豪が多いと聞くが、殿様からしてその様子。前日の酒が残って…いや、先だってまで飲んでいたような気配である。

「はっはっは…、これは随分と出来上がっておられるな。」

伊予(愛媛)の宇和島藩主・伊達宗城。

洋式船の建造に興味を持つなど開明派で知られる。土佐の殿様の呑み過ぎに苦笑いである。

――松平慶永(春嶽)が場を仕切る。「あと、お一方(ひとかた)おいでになる」と、座長のような立ち位置だ。

「所用により遅くなり、失礼をいたした。」

静かな登場だが、言葉には覇気が感じられる。

薩摩藩主・島津斉彬である。

「薩摩(斉彬)さまにもお運びいただいた。早速ではござるが…」

話を先に進める、松平慶永(春嶽)。

松平慶永は、適塾などで学んだ藩医・橋本左内を重用していた。この福井藩・橋本左内が、薩摩藩・西郷吉之助(隆盛)らと進めている政治活動があった。

殿様同士の集まりだが、側近の藩士たちの想いは反映しているのである。

――黒船来航で緊迫した外交、大地震などの自然災害…相次ぐ難局を打開する策。

「もはや一橋さまに、将軍職を継いでいただくほかない。」

松平慶永は次の将軍に一橋慶喜を推した。

「然り。英明で聞こえた一橋さまならば、我らの存念も届くであろう。」

宇和島藩・伊達宗城は、瀬戸内海の要衝に領地を持つ。沿岸の防備にも危機感があるのだ。

「御台所(篤姫)さまより、上様へのお取次ぎをいただきたい。」

第13代将軍の徳川家定には、薩摩より島津斉彬の養女・篤姫が嫁いでいた。

「相分かった。最善を尽くそう。」

――数年前から老中・阿部正弘が取った「大名にも広く意見を聴く」方針。

アメリカのペリーなどの各国の“黒船”が、次々と来航する危難。挙国一致を目指した、当時の老中首座・阿部正弘は各藩から意見を募った。

以前ならば、幕府から「政(まつりごと)に口出しをするな」と叱責されるところである。しかし、いまや雄藩(有力大名)の国政への参加の流れは止まらない。

これには、老中・阿部正弘の後押しがあった。老中首座は堀田正睦に譲ったが、阿部は自身の領国・福山(広島)には一度帰ったっきりで、国政に心血を注いでいた。

――第13代将軍・家定は病弱で、とても危機的状況に対応できる将軍ではない…世間でも辛辣な批判が多くあった。

そして次の将軍に誰が就くかは、多くの大名たちの関心事でもあった。

「新らしき政(まつりごと)を、このように思案しておる。」

現在の“内閣”のように政治体制のイメージを作り始めていた“四賢侯”。

「まず、一橋さまを将軍として奉じ、我らがお支えすると。」

「これは良い…立派な上様のもとで存分な働きができそうじゃ。」

目もとがニヤリと笑う、山内豊信(容堂)。その真意は充分に測れない。

――その試案で“国内事務宰相”として予定されたのは3人。

・集まりの主宰者。福井の松平慶永。

・外様大名の代表。薩摩の島津斉彬。

・一橋慶喜の実父で、攘夷派の頭目。水戸の徳川斉昭。

将軍となった一橋慶喜の周囲を固め、挙国一致の体制を取る戦略である。

――次は“外国事務宰相”を務める大名の人選。困難な局面にある外交の担当である。

「…肥前佐賀の鍋島しかあるまい。」

「然り。」

「異論があろうはずもない。」

外国からの圧力を予測し、長崎での砲台整備。先んじて反射炉の設置と、鉄製大砲の開発。オランダとの付き合いも深く、西洋事情に通じる。

はじめから佐賀の鍋島直正をおいて、適任者が考えられない状況であった。

――いわば“影の内閣”を作る相談事が進む中、殿・鍋島直正は淡々としていた。

「…そうだな。長崎の固め(警備)で、忙しいとでも伝えておくか。」

「それが宜しいかと。公儀(幕府)が決するべき事への深入りはなりませぬ。」

保守派の側近、原田小四郎が応じた。殿の発言に大きく頷(うなず)く。

“国政”からは距離を置き、ひたすら先を見据える直正。

そして佐賀藩は、国を富ませる産業振興と、有事に備える技術開発を進めるのに忙しい。

直正とすれば、殿様として為すべきことを行っているだけである。しかし、周囲はそのコツコツとした地道さを「何の思惑があるのか?」と勝手に恐れたのである。

(続く)

2020年07月05日

第12話「海軍伝習」①(蘭学寮の江藤)

こんばんは。

今回より第12話「海軍伝習」です。年代は第11話「蝦夷探検」と同じく、1854年頃からの話になります。

前話では、殿・鍋島直正が、急に蒸気船を買うと言い出したり、愛娘が嫁ぐ事に葛藤したり…

大隈八太郎(重信)が藩校で人気者になったり、乱闘騒ぎで退学になったり…

そして“団にょん”こと島義勇が、佐賀から蝦夷地へのロードムービーを繰り広げるなど、賑やかな内容でした。

たしか佐野常民、江藤新平、大木喬任…は出番なしだったかな。

(副島種臣は、大隈の母との会話でなんとか登場しました。)

さて、今回は…

――佐賀城下。多布施。藩の理化学研究所である“精錬方”の片隅。

今日も、佐野栄寿がスカウトした蘭学者・石黒寛次が翻訳をしている。

故郷の丹後田辺(舞鶴)から遠く離れた、佐賀の“翻訳小屋”で、山積みの書物と格闘している。

「なんや!この言葉も“蒸気”って訳せばええんか…?」

今日の翻訳作業は1人。ぶつぶつ独り言を語りながら、オランダ語の書物をめくる。研究主任の佐野は、所用で佐賀城まで出向いている。

――孤独な翻訳作業。似たような意味の単語が続き、さすがの石黒も煮詰まってくる。

「あ~わかりやすう訳すんは、難しいのう…」

石黒、今日は独り言が大きい。

「なるほど、この言葉も“蒸気”と訳すべきですか。」

独り言のはずが、応答が返ってくる。

「あーそうそう…読む側がわかる言葉にせんと、意味ないしな。」

「さすがは“蘭書”を訳すに長けたお方。勉強になります」

「いや~それほどでもな…って、お前、誰や!?」

――石黒、いつからか隣で勝手に翻訳をしていた、青年の存在に気付く。

「作業に没頭しておられたゆえ、お声もかけずに失礼した。“蘭学寮”の江藤と申す。」

「ああ…、蘭学寮の書生さんか。驚かすなや…」

江藤新平である。

シュッと石黒に向き直り、正面から礼をする。

「おぅ…、ご丁寧に恐れ入る…」

恭しく礼をする江藤の雰囲気に、一回り年上の石黒も「敬意を向けられた」と感じ取った。

剣の腕も立つ、江藤。

武家社会を超越した思考の持ち主だが、この辺の振る舞いはサムライらしい。

――ここで佐野栄寿(常民)が、佐賀城から戻ってくる。

「石黒さん、たびたびお一人にして、済まんごたね。」

「おお、佐野!早かったな!」

集中を要する翻訳作業の特性上、石黒は多布施の“精錬方”に残される傾向がある。早々に佐野が帰ってきたので喜んでいる。

「石黒さん!お客さんですか。」

「あぁ、“蘭学寮”の書生さんや。」

「江藤と申します。以後、お見知りおきを。」

「佐野栄寿じゃ。よろしゅうにな。」

――3年前の1851年に発足した“蘭学寮”。その名のとおり、西洋の学問を勉強するコースである。もともと藩校の医学部門に併設されていた。

ところが発足後、異国船の来航が度重なる。

さらに“海防の強化”が急務になった。

こうして佐賀藩の蘭学研究も、医学重視から軍事部門にシフトしたのだった。そして、当時の“蘭学寮”は、藩の軍事部門である“火術方”に属している。

研究機関である“精錬方”と、大学院とでもいうべき“蘭学寮”。

――実践研究を行う“精錬方”。佐野栄寿や石黒寛次の職務が気になる“蘭学寮”の学生・江藤新平という構図である。

「石黒さん!よか翻訳たい!こん方法で試さんばね!」

佐賀藩の研究主任となり、諸国遊学の時期より“佐賀ことば”が強い佐野。

「良き翻訳とは、如何なるものであるか!ご教示ください!」

ここで江藤が、突然、質問を発する。

覇気のある声が通り、ビリビリとする石黒。

「そう言われてもな…、まぁ、読んでもわからん訳は、“役立たず”やろうな…」

「そうです!石黒さん!」

――石黒の言葉に、佐野が思い付いたように大声を出す。こういう議論が楽しいようだ。

「はぁ…お前ら元気やな…」

俗に“さがんもん”は声がデカいと聞く。

江藤と佐野の2人に挟まれて、翻訳作業の疲れがある、石黒はヘロヘロである。

「そういえば適塾の緒方先生も、翻訳は“正確さ”以上に“理解できる事”が大切と語っておられました!」

かつて佐野は、大坂にも遊学し、緒方洪庵の適塾で学んだ事がある。その教えを想い出したようだ。

「忝(かたじけな)く存じます!お教え、たしかに承りました!」

そして江藤は、また、伸びのある声で答えるのであった。

(続く)

今回より第12話「海軍伝習」です。年代は第11話「蝦夷探検」と同じく、1854年頃からの話になります。

前話では、殿・鍋島直正が、急に蒸気船を買うと言い出したり、愛娘が嫁ぐ事に葛藤したり…

大隈八太郎(重信)が藩校で人気者になったり、乱闘騒ぎで退学になったり…

そして“団にょん”こと島義勇が、佐賀から蝦夷地へのロードムービーを繰り広げるなど、賑やかな内容でした。

たしか佐野常民、江藤新平、大木喬任…は出番なしだったかな。

(副島種臣は、大隈の母との会話でなんとか登場しました。)

さて、今回は…

――佐賀城下。多布施。藩の理化学研究所である“精錬方”の片隅。

今日も、佐野栄寿がスカウトした蘭学者・石黒寛次が翻訳をしている。

故郷の丹後田辺(舞鶴)から遠く離れた、佐賀の“翻訳小屋”で、山積みの書物と格闘している。

「なんや!この言葉も“蒸気”って訳せばええんか…?」

今日の翻訳作業は1人。ぶつぶつ独り言を語りながら、オランダ語の書物をめくる。研究主任の佐野は、所用で佐賀城まで出向いている。

――孤独な翻訳作業。似たような意味の単語が続き、さすがの石黒も煮詰まってくる。

「あ~わかりやすう訳すんは、難しいのう…」

石黒、今日は独り言が大きい。

「なるほど、この言葉も“蒸気”と訳すべきですか。」

独り言のはずが、応答が返ってくる。

「あーそうそう…読む側がわかる言葉にせんと、意味ないしな。」

「さすがは“蘭書”を訳すに長けたお方。勉強になります」

「いや~それほどでもな…って、お前、誰や!?」

――石黒、いつからか隣で勝手に翻訳をしていた、青年の存在に気付く。

「作業に没頭しておられたゆえ、お声もかけずに失礼した。“蘭学寮”の江藤と申す。」

「ああ…、蘭学寮の書生さんか。驚かすなや…」

江藤新平である。

シュッと石黒に向き直り、正面から礼をする。

「おぅ…、ご丁寧に恐れ入る…」

恭しく礼をする江藤の雰囲気に、一回り年上の石黒も「敬意を向けられた」と感じ取った。

剣の腕も立つ、江藤。

武家社会を超越した思考の持ち主だが、この辺の振る舞いはサムライらしい。

――ここで佐野栄寿(常民)が、佐賀城から戻ってくる。

「石黒さん、たびたびお一人にして、済まんごたね。」

「おお、佐野!早かったな!」

集中を要する翻訳作業の特性上、石黒は多布施の“精錬方”に残される傾向がある。早々に佐野が帰ってきたので喜んでいる。

「石黒さん!お客さんですか。」

「あぁ、“蘭学寮”の書生さんや。」

「江藤と申します。以後、お見知りおきを。」

「佐野栄寿じゃ。よろしゅうにな。」

――3年前の1851年に発足した“蘭学寮”。その名のとおり、西洋の学問を勉強するコースである。もともと藩校の医学部門に併設されていた。

ところが発足後、異国船の来航が度重なる。

さらに“海防の強化”が急務になった。

こうして佐賀藩の蘭学研究も、医学重視から軍事部門にシフトしたのだった。そして、当時の“蘭学寮”は、藩の軍事部門である“火術方”に属している。

研究機関である“精錬方”と、大学院とでもいうべき“蘭学寮”。

――実践研究を行う“精錬方”。佐野栄寿や石黒寛次の職務が気になる“蘭学寮”の学生・江藤新平という構図である。

「石黒さん!よか翻訳たい!こん方法で試さんばね!」

佐賀藩の研究主任となり、諸国遊学の時期より“佐賀ことば”が強い佐野。

「良き翻訳とは、如何なるものであるか!ご教示ください!」

ここで江藤が、突然、質問を発する。

覇気のある声が通り、ビリビリとする石黒。

「そう言われてもな…、まぁ、読んでもわからん訳は、“役立たず”やろうな…」

「そうです!石黒さん!」

――石黒の言葉に、佐野が思い付いたように大声を出す。こういう議論が楽しいようだ。

「はぁ…お前ら元気やな…」

俗に“さがんもん”は声がデカいと聞く。

江藤と佐野の2人に挟まれて、翻訳作業の疲れがある、石黒はヘロヘロである。

「そういえば適塾の緒方先生も、翻訳は“正確さ”以上に“理解できる事”が大切と語っておられました!」

かつて佐野は、大坂にも遊学し、緒方洪庵の適塾で学んだ事がある。その教えを想い出したようだ。

「忝(かたじけな)く存じます!お教え、たしかに承りました!」

そして江藤は、また、伸びのある声で答えるのであった。

(続く)

2020年06月07日

第11話「蝦夷探検」①(殿、蒸気船に乗る)

こんばんは。今回より第11話です。

1854年3月。江戸にほど近い“横浜村”の地にて、日米和親条約が締結されます。

“鎖国”の体制が完成したのは、三代将軍・家光の治世である1641年頃。200年以上続いた、日本の対外政策は大きな転換点を迎えます…

――季節は流れ、夏も去ろうしていた。長崎の沿海。

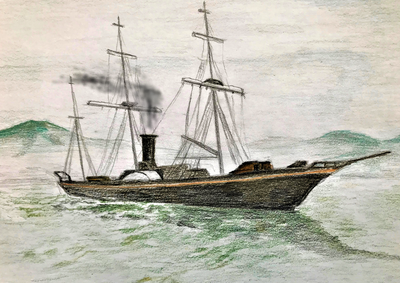

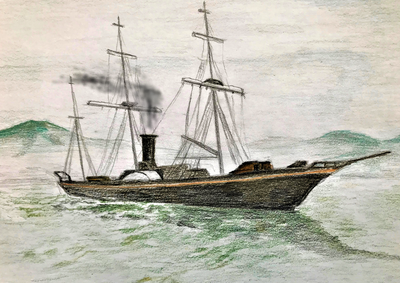

オランダの蒸気船「スンビン号」の艦上。

「肥前サマ。ゴ足労イタダキ、光栄デス。」

オランダ人の通訳が、艦長の言葉を伝える。

「構わぬ。儂が来たいと申したのだ。」

艦長の挨拶に応じる、殿・鍋島直正。

もちろん通訳の言葉は聞くが、西洋人にも直接、話しかける傾向がある。語学は技術だけではない。勢いで通じる気持ちもあるのだ。

「古クカラ、日本と“我が国”オランダは、誼(よしみ)を通ジテ参リマシタ。」

「然(しか)り。阿蘭陀(オランダ)の者には、まことに世話になっておる。」

――10年前(1844年)オランダ国王が開国勧告を始めた頃から、鍋島直正は、よくオランダ船に乗っている。

「今ヤ、諸国の船が、日本に現レマス…」

「其の方(そのほう)の言いたきことはわかるぞ。“油断ならぬ者”もおるとの忠告だな。」

「ハッ、肥前サマ。サスガ、ご賢察にゴザイマス。」

オランダの士官や商人たちは、幕府や長崎に強い関わりを持つ、佐賀藩の存在を重視した。

――当時の佐賀藩は、品川の“お台場”や沿岸諸藩に大砲を供給し、ロシア船の来航時には長崎台場での警備をこなした…

先を見通していた、鍋島直正。もはや日本の中の“西洋”と言ってもよい、佐賀藩の存在感は増すばかりであった。

差しあたって幕府からの“ご褒美”は、五万両の借金返済の免除と、徳川家伝来の“備前長船長光”の名刀の親授である。

幕府は、佐賀藩との繋がりを強化していく。直正は徳川一門扱いの“松平”姓で呼ばれることが多い。この頃の名も“斉正”であり、これも第11代将軍・徳川家斉に由来する。

――さて「スンビン号」に戻る。オランダにとって、日本は単なる取引相手以上の大事な存在であった。

「今後モ、佐賀とオランダのヨリ良キ関係を…」

「わかっておる!阿蘭陀(オランダ)とは長い付き合い。信を置いておるぞ。」

「アリガタキ幸セ!」

――かつて“フェートン号事件”(1808年)の頃のオランダは、かのナポレオンに攻められフランスの従属下にあった。

フランスによる支配のもとで、期せず対戦国となったイギリスにオランダは追い回された。その過程で起きたのが、イギリス船の長崎港侵入なのである。

一時、祖国が消えていたオランダ。世界で唯一、国旗を掲揚できた場所が、長崎のオランダ商館だったという。

日本でオランダ商館を守った、当時の商館長は、復活した祖国・オランダで“英雄”扱いされたという。

一説にアメリカのペリーはオランダの妨害を警戒し、長崎への来航を避けたと言われる。そのぐらい日本との貿易を守ることに熱心なオランダである。

――殿・鍋島直正、オランダ人たちの想いを受け止めたのか「うむ!」と大きく頷く。

「よし、佐賀は、オランダとの交易を増々盛んにするぞ!」

「ハイ!仰セの通リデス!」

「では、この“スンビン号”を所望したい!幾らなれば買えるか。」

突如、いま乗っている蒸気船の購入交渉を始める直正。

「…!」

これは想定外だったのか、オランダの関係者一同が絶句する。

――オランダは“スンビン号”を、他の欧米各国を出し抜くための“切り札”として用意していた。

この“切り札”を、外様大名である佐賀に売り払うと…さすがに幕府の反応が怖い。

オランダの艦長が、釈明をする。

「実ハ…“スンビン号”は公儀(幕府)への献上を…」

「そうか、御公儀(幕府)のための船であったか!残念であるな。」

鍋島直正、突拍子の無いことは言うが、相手の立場を慮(おもんばか)る分別がある。

――「蒸気仕掛けも、大砲も良いのだが…」“スンビン号”を惜しむ、直正。下船後に、オランダ商館長から耳寄りな情報がもたらされる。

「“スンビン号”は無理デスガ…肥前サマには、モット良イ船を用意シマス!!」

「ほう、左様か!期待して良いのだな!」

直正の表情が明るくなった。後にオランダは、この約束を果たすことになる。

ひとまず蒸気船“スンビン号”をあきらめた直正。

しかし、この船は後に“観光丸”と名を変え、直正や佐賀藩士たちと深く関わっていくことになる。

(続く)

1854年3月。江戸にほど近い“横浜村”の地にて、日米和親条約が締結されます。

“鎖国”の体制が完成したのは、三代将軍・家光の治世である1641年頃。200年以上続いた、日本の対外政策は大きな転換点を迎えます…

――季節は流れ、夏も去ろうしていた。長崎の沿海。

オランダの蒸気船「スンビン号」の艦上。

「肥前サマ。ゴ足労イタダキ、光栄デス。」

オランダ人の通訳が、艦長の言葉を伝える。

「構わぬ。儂が来たいと申したのだ。」

艦長の挨拶に応じる、殿・鍋島直正。

もちろん通訳の言葉は聞くが、西洋人にも直接、話しかける傾向がある。語学は技術だけではない。勢いで通じる気持ちもあるのだ。

「古クカラ、日本と“我が国”オランダは、誼(よしみ)を通ジテ参リマシタ。」

「然(しか)り。阿蘭陀(オランダ)の者には、まことに世話になっておる。」

――10年前(1844年)オランダ国王が開国勧告を始めた頃から、鍋島直正は、よくオランダ船に乗っている。

「今ヤ、諸国の船が、日本に現レマス…」

「其の方(そのほう)の言いたきことはわかるぞ。“油断ならぬ者”もおるとの忠告だな。」

「ハッ、肥前サマ。サスガ、ご賢察にゴザイマス。」

オランダの士官や商人たちは、幕府や長崎に強い関わりを持つ、佐賀藩の存在を重視した。

――当時の佐賀藩は、品川の“お台場”や沿岸諸藩に大砲を供給し、ロシア船の来航時には長崎台場での警備をこなした…

先を見通していた、鍋島直正。もはや日本の中の“西洋”と言ってもよい、佐賀藩の存在感は増すばかりであった。

差しあたって幕府からの“ご褒美”は、五万両の借金返済の免除と、徳川家伝来の“備前長船長光”の名刀の親授である。

幕府は、佐賀藩との繋がりを強化していく。直正は徳川一門扱いの“松平”姓で呼ばれることが多い。この頃の名も“斉正”であり、これも第11代将軍・徳川家斉に由来する。

――さて「スンビン号」に戻る。オランダにとって、日本は単なる取引相手以上の大事な存在であった。

「今後モ、佐賀とオランダのヨリ良キ関係を…」

「わかっておる!阿蘭陀(オランダ)とは長い付き合い。信を置いておるぞ。」

「アリガタキ幸セ!」

――かつて“フェートン号事件”(1808年)の頃のオランダは、かのナポレオンに攻められフランスの従属下にあった。

フランスによる支配のもとで、期せず対戦国となったイギリスにオランダは追い回された。その過程で起きたのが、イギリス船の長崎港侵入なのである。

一時、祖国が消えていたオランダ。世界で唯一、国旗を掲揚できた場所が、長崎のオランダ商館だったという。

日本でオランダ商館を守った、当時の商館長は、復活した祖国・オランダで“英雄”扱いされたという。

一説にアメリカのペリーはオランダの妨害を警戒し、長崎への来航を避けたと言われる。そのぐらい日本との貿易を守ることに熱心なオランダである。

――殿・鍋島直正、オランダ人たちの想いを受け止めたのか「うむ!」と大きく頷く。

「よし、佐賀は、オランダとの交易を増々盛んにするぞ!」

「ハイ!仰セの通リデス!」

「では、この“スンビン号”を所望したい!幾らなれば買えるか。」

突如、いま乗っている蒸気船の購入交渉を始める直正。

「…!」

これは想定外だったのか、オランダの関係者一同が絶句する。

――オランダは“スンビン号”を、他の欧米各国を出し抜くための“切り札”として用意していた。

この“切り札”を、外様大名である佐賀に売り払うと…さすがに幕府の反応が怖い。

オランダの艦長が、釈明をする。

「実ハ…“スンビン号”は公儀(幕府)への献上を…」

「そうか、御公儀(幕府)のための船であったか!残念であるな。」

鍋島直正、突拍子の無いことは言うが、相手の立場を慮(おもんばか)る分別がある。

――「蒸気仕掛けも、大砲も良いのだが…」“スンビン号”を惜しむ、直正。下船後に、オランダ商館長から耳寄りな情報がもたらされる。

「“スンビン号”は無理デスガ…肥前サマには、モット良イ船を用意シマス!!」

「ほう、左様か!期待して良いのだな!」

直正の表情が明るくなった。後にオランダは、この約束を果たすことになる。

ひとまず蒸気船“スンビン号”をあきらめた直正。

しかし、この船は後に“観光丸”と名を変え、直正や佐賀藩士たちと深く関わっていくことになる。

(続く)

2020年05月13日

第10話「蒸気機関」①

こんばんは。

今回より第10話です。ペリーやプチャーチンが来航した2年ほど前に遡ります。

1851年、舞台は佐賀城下です。

――江戸で師匠・伊東玄朴に破門された、佐野栄寿(常民)。

佐野は大事な“蘭学辞書”を質入れする事件を起こした。原因は、資金の用立てを失敗したことである。

そして“資金繰り”の失敗の内訳を知るのは佐野だけ…

――佐野の頭には、江戸での日々が浮かぶ。

散々に議論を交わした“尊王の志士”たち。

「あれは、いかんかった…無駄金を使い過ぎたばい。」

技術人材を発掘するつもりが、うっかり尊王活動の人脈に入り込んでいた。

そして、江戸に住む長屋の子供たちも思い出した。

「いや、あれは良かことをした!何の悔いもなか!」

しかし、医療と奉仕の精神で…こちらは少々、良い人が過ぎたようだ。

――たしかに江戸では色々とあった。回想の中、“京ことば”が聞こえる…

「佐野はん!どうしはったんですか!」

声の主は中村奇輔。京都生まれの科学者である。

「そうや、ボーッとしおって!」

石黒寛次。丹後田辺(舞鶴)の出身、蘭学者である。

「これは…いかんばい。ちょっと考え事を…」

佐野が正気を取り戻した。

たしかに江戸では失敗した。

しかし、京都で得た学友を、佐賀に連れて来ることができた。中村は科学者として成長している、石黒も技術系の翻訳に強い蘭学者だ。

――場所は佐賀城下であるが、耳慣れない“関西弁”が続く。

まず舞鶴出身の蘭学者・石黒が、佐野の言葉遣いの変化に気付いた。

「佐野…なんや言葉が、京に居(お)るときとちゃうな!」

石黒が言うように、佐野からは“よそ行き”の感じが失せている。

「佐賀に戻ったからでしょうか。万事、お任せあれ!」

佐野栄寿、妙なカラ元気を振りまく。

「まぁ…アテにしとるで。他に頼れるもんも居らんし。」

石黒も誘いに応じて佐賀まで来たが、不安が無いと言えば嘘になるだろう。

――ある屋敷の門前。年のころ70歳ぐらいの老人が出迎える。

「お待ちしておりました。」

人の良さそうな印象の老人が、佐野と挨拶を交わす。

「もしや御身も、蘭学を学ばれた方ですか。」

京の科学者・中村が、出迎えた老人に興味を示す。

「さほどのことはございません。ささっ、お入りなされ。」

中村の見立てどおり、老人はかつて長崎御番を務めた“蘭学じじい”である。

「では、参りましょう!」

そして佐野が、関西から来た2人を引っ張っていく。

――屋敷の中。えらく風格のある50代ぐらいの武士が待つ。

「ご隠居さま。京よりお越しになった、中村さま、石黒さまをお連れしました。」

“蘭学じじい”が声掛けをする。

「待ちかねておった、入るがよい。」

武雄のご隠居・鍋島茂義である。

「殿や!きっとお殿様や!中村っ、頭が高いで!」

石黒の反応が妙に早く、佐野は説明の機会を逸した。

「まぁ、失礼の無いように振る舞っていただければ…」

佐野が苦笑する。

――茂義は、武雄領のご隠居(前領主)である。殿・鍋島直正からは蒸気機関の研究の指示を受けている。

「儂は、ただの隠居じゃ!気を遣うでない!」

鍋島茂義。言ってる傍から、ただ者ではないオーラを発する。

「ははーっ!」

石黒、ひとまず”殿”と考えておけば間違いないと判断している様子だ。

「ご隠居さまも、蘭学をなさるのですか。」

一方で科学者・中村は、普通に茂義と話し始めている。

「儂も蘭癖(西洋かぶれ)でな。“蒸気機関”に興味がある。」

「“蒸気機関”ですか!蘭書で読んだことがあります。」

中村は、佐賀の地に関心を持った。なにせ蘭学の気配がする人物が次々に現れる。

――武雄のご隠居・茂義が、科学者・中村と“蒸気機関”について熱く語る。佐野が場を仕切る必要もなさそうだ。

「石黒さん!そがん控えてなくても、よかですよ。」

佐野が、石黒に面(おもて)を上げるよう促す。

「佐野…また、言葉が“さがんもん”になっちゃっとる…」

石黒は話に乗り遅れて、少しさびしいようだ。

「先に中村さんが、佐賀に馴染んでくれたら、よかですね。」

「おう…そうやな。」

(続く)

今回より第10話です。ペリーやプチャーチンが来航した2年ほど前に遡ります。

1851年、舞台は佐賀城下です。

――江戸で師匠・伊東玄朴に破門された、佐野栄寿(常民)。

佐野は大事な“蘭学辞書”を質入れする事件を起こした。原因は、資金の用立てを失敗したことである。

そして“資金繰り”の失敗の内訳を知るのは佐野だけ…

――佐野の頭には、江戸での日々が浮かぶ。

散々に議論を交わした“尊王の志士”たち。

「あれは、いかんかった…無駄金を使い過ぎたばい。」

技術人材を発掘するつもりが、うっかり尊王活動の人脈に入り込んでいた。

そして、江戸に住む長屋の子供たちも思い出した。

「いや、あれは良かことをした!何の悔いもなか!」

しかし、医療と奉仕の精神で…こちらは少々、良い人が過ぎたようだ。

――たしかに江戸では色々とあった。回想の中、“京ことば”が聞こえる…

「佐野はん!どうしはったんですか!」

声の主は中村奇輔。京都生まれの科学者である。

「そうや、ボーッとしおって!」

石黒寛次。丹後田辺(舞鶴)の出身、蘭学者である。

「これは…いかんばい。ちょっと考え事を…」

佐野が正気を取り戻した。

たしかに江戸では失敗した。

しかし、京都で得た学友を、佐賀に連れて来ることができた。中村は科学者として成長している、石黒も技術系の翻訳に強い蘭学者だ。

――場所は佐賀城下であるが、耳慣れない“関西弁”が続く。

まず舞鶴出身の蘭学者・石黒が、佐野の言葉遣いの変化に気付いた。

「佐野…なんや言葉が、京に居(お)るときとちゃうな!」

石黒が言うように、佐野からは“よそ行き”の感じが失せている。

「佐賀に戻ったからでしょうか。万事、お任せあれ!」

佐野栄寿、妙なカラ元気を振りまく。

「まぁ…アテにしとるで。他に頼れるもんも居らんし。」

石黒も誘いに応じて佐賀まで来たが、不安が無いと言えば嘘になるだろう。

――ある屋敷の門前。年のころ70歳ぐらいの老人が出迎える。

「お待ちしておりました。」

人の良さそうな印象の老人が、佐野と挨拶を交わす。

「もしや御身も、蘭学を学ばれた方ですか。」

京の科学者・中村が、出迎えた老人に興味を示す。

「さほどのことはございません。ささっ、お入りなされ。」

中村の見立てどおり、老人はかつて長崎御番を務めた“蘭学じじい”である。

「では、参りましょう!」

そして佐野が、関西から来た2人を引っ張っていく。

――屋敷の中。えらく風格のある50代ぐらいの武士が待つ。

「ご隠居さま。京よりお越しになった、中村さま、石黒さまをお連れしました。」

“蘭学じじい”が声掛けをする。

「待ちかねておった、入るがよい。」

武雄のご隠居・鍋島茂義である。

「殿や!きっとお殿様や!中村っ、頭が高いで!」

石黒の反応が妙に早く、佐野は説明の機会を逸した。

「まぁ、失礼の無いように振る舞っていただければ…」

佐野が苦笑する。

――茂義は、武雄領のご隠居(前領主)である。殿・鍋島直正からは蒸気機関の研究の指示を受けている。

「儂は、ただの隠居じゃ!気を遣うでない!」

鍋島茂義。言ってる傍から、ただ者ではないオーラを発する。

「ははーっ!」

石黒、ひとまず”殿”と考えておけば間違いないと判断している様子だ。

「ご隠居さまも、蘭学をなさるのですか。」

一方で科学者・中村は、普通に茂義と話し始めている。

「儂も蘭癖(西洋かぶれ)でな。“蒸気機関”に興味がある。」

「“蒸気機関”ですか!蘭書で読んだことがあります。」

中村は、佐賀の地に関心を持った。なにせ蘭学の気配がする人物が次々に現れる。

――武雄のご隠居・茂義が、科学者・中村と“蒸気機関”について熱く語る。佐野が場を仕切る必要もなさそうだ。

「石黒さん!そがん控えてなくても、よかですよ。」

佐野が、石黒に面(おもて)を上げるよう促す。

「佐野…また、言葉が“さがんもん”になっちゃっとる…」

石黒は話に乗り遅れて、少しさびしいようだ。

「先に中村さんが、佐賀に馴染んでくれたら、よかですね。」

「おう…そうやな。」

(続く)

2020年04月27日

第9話「和親条約」①

こんばんは。今回から第9話です。

――1853年5月。時間は少し遡り、ペリーの黒船来航の直前である。

すでに夏の陽射しが降り注いでいる。

佐賀城下で、恒例となった楠木正成父子を祀る集い。

「“楠公”義祭同盟」の祭典の季節が来た。

――大木喬任、江藤新平、中野方蔵の3人が会場に来ている。“例の3人組”とでも呼んでおこう。

20歳前後となった“3人組”は、枝吉神陽が差配している「義祭同盟」に参加していた。

祭典への参加に、中野は高揚していた。

現代的に言えば“テンションが高い”状態である。

中野が大きい声を出す。

「江藤くん、聞いているか!此度は“ご執政さま”が式典にお見えになるぞ!」

“ご執政さま”とは、佐賀藩の請役(ナンバー2)の鍋島安房。

以前から、“楠公”びいきで「義祭同盟」への参加を考えていた。

――3人では中野が一番年下だが、最も“尊王の志士”らしい性格である。

早く立身出世して“国家の大事”に奔走したい!

「藩の偉い人が来る」ことを、すかさず好機と捉えるのである。

中野の話の勢いが止まらない。ついでに手も出て、江藤のボサボサの髪をクシャクシャとする。

「中野…いつにも増して騒々しいな。」

一応、江藤は中野より1つ年上なのだが、“失礼”という感覚はないようだ。ただ、うるさいとは感じるらしい。

――中野は、まず立身出世を目指す。目上の人の意向を察して動くことにも長けている。

「江藤くん!貴君も“立身”するべき男だ!少し“見た目”にも気を配りたまえ!」

高揚し過ぎているのか、中野の言動には矛盾がある。結果、江藤の髪はさらにバサバサになっていた。

「中野…少し落ち着かぬか。」

しかし、江藤にも中野の“幸福感”は伝わっているらしい。少しあきれているだけである。

――大木喬任(この頃、通称を民平と名乗る)、どっしりと構えて様子を伺っている。

「大木さん!いよいよだな。」

中野は先ほどの調子で、3つ年上の大木にも語りかける。

「ん…何がだ。」

大木の反応は、江藤以上に淡々としていた。

「大木の兄さん!我らが一緒に“義祭同盟”に参集できる!喜ばしくはありませんか!」

中野にとっては、大木・江藤とともに式典に参加することに意義があるようだ。

「まぁ…喜ばしいな。」

大木もニッと笑ってみせた。中野が楽しそうなのを見て、「良かったな」という感じである。

――そして、枝吉神陽が姿を見せた。ザワついていた場の空気がピリッと引き締まる。

「今年も“楠公さま”を讃える祭典を執り行うことができる。」

神陽のよく通る声。

鐘が鳴るように四方に響く声は、常のことだ。

「そして、此度は“ご執政さま”にも、ご臨席を賜っておる!」

神陽による、参列者の紹介。

鍋島安房を筆頭に、佐賀藩の重役たちも参加している。

「おおっ!」

式典に参加した藩士たちの表情も明るい。藩の上層部からの期待を感じるのである。

――佐賀藩と“それ以外の雄藩”の大きな違いの1つ。

それは“尊王運動”の中心的な場に、藩政の上層部が参加したことである。また、活動のリーダーである枝吉神陽も、藩の指導的な役職に付いている。

「この安房も、皆とともに“楠公さま”を讃えたいと思う!」

鍋島安房が、参加する藩士たちの目線で挨拶をする。

「何とありがたきこと!」

実質的に、佐賀藩が公認している祭典なのである。

他の雄藩と違い、佐賀の尊王運動が過激化しなかった理由がここにある。

――そして鍋島安房には参加にあたって、殿・鍋島直正からの指示が出ていた。

「義祭同盟」メンバーの実情の把握と、“蘭学”への人材スカウトである。

どのように出現するかは定かではなかったが、この時点で、佐賀藩の上層部に「ペリーの黒船来航」の予定は伝わっている。

西洋列強への対策に“使える人材”の確保は急務だった。

「“弘道館”で噂の賢い者、多数が参加しておるな…」

――概ね、中野方蔵の見立ては正しかった。佐賀藩は“勉強する者”に、立身出世の門を開いていた。

先年、佐賀藩は「蘭学寮」という“西洋の学問”の専門課程を立ち上げている。

荒波のように押し寄せる“西洋文明”に対応できる人材を急ピッチで育てていたのである。

(続く)

――1853年5月。時間は少し遡り、ペリーの黒船来航の直前である。

すでに夏の陽射しが降り注いでいる。

佐賀城下で、恒例となった楠木正成父子を祀る集い。

「“楠公”義祭同盟」の祭典の季節が来た。

――大木喬任、江藤新平、中野方蔵の3人が会場に来ている。“例の3人組”とでも呼んでおこう。

20歳前後となった“3人組”は、枝吉神陽が差配している「義祭同盟」に参加していた。

祭典への参加に、中野は高揚していた。

現代的に言えば“テンションが高い”状態である。

中野が大きい声を出す。

「江藤くん、聞いているか!此度は“ご執政さま”が式典にお見えになるぞ!」

“ご執政さま”とは、佐賀藩の請役(ナンバー2)の鍋島安房。

以前から、“楠公”びいきで「義祭同盟」への参加を考えていた。

――3人では中野が一番年下だが、最も“尊王の志士”らしい性格である。

早く立身出世して“国家の大事”に奔走したい!

「藩の偉い人が来る」ことを、すかさず好機と捉えるのである。

中野の話の勢いが止まらない。ついでに手も出て、江藤のボサボサの髪をクシャクシャとする。

「中野…いつにも増して騒々しいな。」

一応、江藤は中野より1つ年上なのだが、“失礼”という感覚はないようだ。ただ、うるさいとは感じるらしい。

――中野は、まず立身出世を目指す。目上の人の意向を察して動くことにも長けている。

「江藤くん!貴君も“立身”するべき男だ!少し“見た目”にも気を配りたまえ!」

高揚し過ぎているのか、中野の言動には矛盾がある。結果、江藤の髪はさらにバサバサになっていた。

「中野…少し落ち着かぬか。」

しかし、江藤にも中野の“幸福感”は伝わっているらしい。少しあきれているだけである。

――大木喬任(この頃、通称を民平と名乗る)、どっしりと構えて様子を伺っている。

「大木さん!いよいよだな。」

中野は先ほどの調子で、3つ年上の大木にも語りかける。

「ん…何がだ。」

大木の反応は、江藤以上に淡々としていた。

「大木の兄さん!我らが一緒に“義祭同盟”に参集できる!喜ばしくはありませんか!」

中野にとっては、大木・江藤とともに式典に参加することに意義があるようだ。

「まぁ…喜ばしいな。」

大木もニッと笑ってみせた。中野が楽しそうなのを見て、「良かったな」という感じである。

――そして、枝吉神陽が姿を見せた。ザワついていた場の空気がピリッと引き締まる。

「今年も“楠公さま”を讃える祭典を執り行うことができる。」

神陽のよく通る声。

鐘が鳴るように四方に響く声は、常のことだ。

「そして、此度は“ご執政さま”にも、ご臨席を賜っておる!」

神陽による、参列者の紹介。

鍋島安房を筆頭に、佐賀藩の重役たちも参加している。

「おおっ!」

式典に参加した藩士たちの表情も明るい。藩の上層部からの期待を感じるのである。

――佐賀藩と“それ以外の雄藩”の大きな違いの1つ。

それは“尊王運動”の中心的な場に、藩政の上層部が参加したことである。また、活動のリーダーである枝吉神陽も、藩の指導的な役職に付いている。

「この安房も、皆とともに“楠公さま”を讃えたいと思う!」

鍋島安房が、参加する藩士たちの目線で挨拶をする。

「何とありがたきこと!」

実質的に、佐賀藩が公認している祭典なのである。

他の雄藩と違い、佐賀の尊王運動が過激化しなかった理由がここにある。

――そして鍋島安房には参加にあたって、殿・鍋島直正からの指示が出ていた。

「義祭同盟」メンバーの実情の把握と、“蘭学”への人材スカウトである。

どのように出現するかは定かではなかったが、この時点で、佐賀藩の上層部に「ペリーの黒船来航」の予定は伝わっている。

西洋列強への対策に“使える人材”の確保は急務だった。

「“弘道館”で噂の賢い者、多数が参加しておるな…」

――概ね、中野方蔵の見立ては正しかった。佐賀藩は“勉強する者”に、立身出世の門を開いていた。

先年、佐賀藩は「蘭学寮」という“西洋の学問”の専門課程を立ち上げている。

荒波のように押し寄せる“西洋文明”に対応できる人材を急ピッチで育てていたのである。

(続く)

2020年04月08日

第8話「黒船来航」①

こんばんは。

昨夜から7都府県を対象にした「緊急事態宣言」が発効していますね。佐賀県内では“大都市圏”ほどは、感染は急増していないようですが、皆様も充分にお気をつけください。

冷静で自制心に優れた佐賀県民(私のイメージ)ならば、新型コロナの感染も抑え込める…と信じます。

では“本編”を再開します。

京都・大坂で、蘭学や医術を学んだ佐野栄寿(常民)は、再び江戸で勉強します。ちなみに、佐野の「諸国遊学」は、1846~1851年頃です。

第6話「鉄製大砲」、第7話「尊王義祭」がほぼ同じ年代で並行したエピソードを描きました。

何とか第8話でペリーの「黒船来航」(1853年)には触れたいと思います。

――江戸の“象先堂”。佐賀の神埼出身・伊東玄朴の蘭学塾である。

「栄寿。私は屋敷に呼ばれておるゆえ、留守を頼まれてくれ。」

伊東玄朴は佐賀の藩医でもある。

「はっ、承知しました。玄朴先生お気をつけて。」

塾頭・佐野栄寿(常民)が見送る。

ちなみに当時の医者らしく、双方とも丸坊主である。

――以前、伊東玄朴は東大医学部の源流となる“種痘所”を作った人物と解説した。

当時の江戸は、世界最大級の人口100万とも言われる大都会である。不衛生な都市では、あっという間に伝染病が蔓延する時代。

大勢の庶民が活き活きと暮らした江戸は、世界的にもスゴい都市だった。

伊東玄朴は、その江戸で最先端の医療を施していた“蘭方医”たちのリーダーと言うべき存在だった。

――さて佐賀藩邸である。

不治の伝染病“天然痘”の抑制に力を注ぐ佐賀藩。

殿・鍋島直正が率先して、我が子たちに“種痘”(天然痘のワクチンによる予防)を施していた。

伊東玄朴が、直正の愛娘である貢姫に声かけをする。

「では、参りますぞ。姫様…お心の準備はよろしいか。」

身なりの良い女の子。鍋島直正の長女、貢姫である。

「はい、貢(みつ)は、いつでもよろしいです!」

「いや、しばし待て!玄朴…」

ここに“お心の準備”が出来ていない人がいる。佐賀藩主・鍋島直正である。

「貢よ!さすが我が娘。泰然としたものだ、天晴である!」

力強い言葉に反して、直正の顔には“愛娘が心配”と書いてあるかのようだ。

――先だって若君・淳一郎(後の鍋島直大)にも“種痘”を施したが、その時にも藩医に注意された直正である。

「殿、さように見つめられると、この玄朴とて、手がすくみます。」

伊東玄朴、低いトーンでぼそぼそと、殿に注意を促す。

「おお…これはすまぬ。よろしく頼むぞ、玄朴。」

異国の脅威に備え、大砲を造り、台場を築く直正は、先読みして危機に備える性格である。こんなときも心配性である。

「お父上様、貢(みつ)は平気にございますよ。」

しっかりした女の子に成長している。

貢姫もまた、行儀作法を徹底して身に着けるため、江戸に“留学”しているのである。

――この頃、佐賀藩は領民にも予防接種として“種痘”を推進していた。まるで現代の“保健所”である。

佐賀城下の近隣に住む、農民たちの噂話である。

「“種痘”って何ね?」

「ひと打ちすれば、恐ろしか病から逃れられるったい。」

村一番の物知りが答える。

「でも…ウシになるごたよ。」

実は“痘苗”(ワクチン)はウシの天然痘の“かさぶた”を利用して作られている。

…この農民、なかなか侮れない。

「しかしな、鍋島の殿様が、若君や姫様にもお使いになっておられると聞くぞ。」

…村一番の物知り。やはり侮れない。どこで聞いた、そんな話。

――佐賀藩が先導した“天然痘”対策が進んでいく。しかし…

「いま使える“痘苗”(ワクチン)はどこにあるか知らんね!?」

藩の役人が想定外の事態に慌てる。

“種痘”が普及したのは良いが、村医者が各々勝手に予防接種を続けていた。

当時のワクチンは保存技術が未熟なため、人から人に“植え継ぐ”しかなく、無計画な接種では”痘苗”(ワクチン)が途切れてしまう。

「ついさっき、小城で子どもたちに“植えた”らしかばい。今、早馬を飛ばしておる。」

調べに出ていた同僚の役人。息を切らせながら、伝える。

“蘭学”先進地域・佐賀藩の研究成果は、民の暮らしの中でも活かされていたのである。

――さて、江戸“象先堂”に戻る。佐賀藩邸より戻った、伊東玄朴。

留守番しているはずが、姿を消している佐野栄寿。

「佐野~っ!留守をほったらかして、どこに行った!!」

師匠・伊東玄朴、怒る。

佐野栄寿(常民)は勉強するのは相変わらずだが、京都や大坂の時と違い、時おり塾を抜け出していた。

“尊王の思想”にでも傾倒したのか、密命である人材スカウトのためなのか、色んな集会に顔を出しているようだ。

玄朴先生、佐野栄寿の賢さは認めつつも、彼が医業に集中できていない印象を持ち始めたのである。

(続く)

昨夜から7都府県を対象にした「緊急事態宣言」が発効していますね。佐賀県内では“大都市圏”ほどは、感染は急増していないようですが、皆様も充分にお気をつけください。

冷静で自制心に優れた佐賀県民(私のイメージ)ならば、新型コロナの感染も抑え込める…と信じます。

では“本編”を再開します。

京都・大坂で、蘭学や医術を学んだ佐野栄寿(常民)は、再び江戸で勉強します。ちなみに、佐野の「諸国遊学」は、1846~1851年頃です。

第6話「鉄製大砲」、第7話「尊王義祭」がほぼ同じ年代で並行したエピソードを描きました。

何とか第8話でペリーの「黒船来航」(1853年)には触れたいと思います。

――江戸の“象先堂”。佐賀の神埼出身・伊東玄朴の蘭学塾である。

「栄寿。私は屋敷に呼ばれておるゆえ、留守を頼まれてくれ。」

伊東玄朴は佐賀の藩医でもある。

「はっ、承知しました。玄朴先生お気をつけて。」

塾頭・佐野栄寿(常民)が見送る。

ちなみに当時の医者らしく、双方とも丸坊主である。

――以前、伊東玄朴は東大医学部の源流となる“種痘所”を作った人物と解説した。

当時の江戸は、世界最大級の人口100万とも言われる大都会である。不衛生な都市では、あっという間に伝染病が蔓延する時代。

大勢の庶民が活き活きと暮らした江戸は、世界的にもスゴい都市だった。

伊東玄朴は、その江戸で最先端の医療を施していた“蘭方医”たちのリーダーと言うべき存在だった。

――さて佐賀藩邸である。

不治の伝染病“天然痘”の抑制に力を注ぐ佐賀藩。

殿・鍋島直正が率先して、我が子たちに“種痘”(天然痘のワクチンによる予防)を施していた。

伊東玄朴が、直正の愛娘である貢姫に声かけをする。

「では、参りますぞ。姫様…お心の準備はよろしいか。」

身なりの良い女の子。鍋島直正の長女、貢姫である。

「はい、貢(みつ)は、いつでもよろしいです!」

「いや、しばし待て!玄朴…」

ここに“お心の準備”が出来ていない人がいる。佐賀藩主・鍋島直正である。

「貢よ!さすが我が娘。泰然としたものだ、天晴である!」

力強い言葉に反して、直正の顔には“愛娘が心配”と書いてあるかのようだ。

――先だって若君・淳一郎(後の鍋島直大)にも“種痘”を施したが、その時にも藩医に注意された直正である。

「殿、さように見つめられると、この玄朴とて、手がすくみます。」

伊東玄朴、低いトーンでぼそぼそと、殿に注意を促す。

「おお…これはすまぬ。よろしく頼むぞ、玄朴。」

異国の脅威に備え、大砲を造り、台場を築く直正は、先読みして危機に備える性格である。こんなときも心配性である。

「お父上様、貢(みつ)は平気にございますよ。」

しっかりした女の子に成長している。

貢姫もまた、行儀作法を徹底して身に着けるため、江戸に“留学”しているのである。

――この頃、佐賀藩は領民にも予防接種として“種痘”を推進していた。まるで現代の“保健所”である。

佐賀城下の近隣に住む、農民たちの噂話である。

「“種痘”って何ね?」

「ひと打ちすれば、恐ろしか病から逃れられるったい。」

村一番の物知りが答える。

「でも…ウシになるごたよ。」

実は“痘苗”(ワクチン)はウシの天然痘の“かさぶた”を利用して作られている。

…この農民、なかなか侮れない。

「しかしな、鍋島の殿様が、若君や姫様にもお使いになっておられると聞くぞ。」

…村一番の物知り。やはり侮れない。どこで聞いた、そんな話。

――佐賀藩が先導した“天然痘”対策が進んでいく。しかし…

「いま使える“痘苗”(ワクチン)はどこにあるか知らんね!?」

藩の役人が想定外の事態に慌てる。

“種痘”が普及したのは良いが、村医者が各々勝手に予防接種を続けていた。

当時のワクチンは保存技術が未熟なため、人から人に“植え継ぐ”しかなく、無計画な接種では”痘苗”(ワクチン)が途切れてしまう。

「ついさっき、小城で子どもたちに“植えた”らしかばい。今、早馬を飛ばしておる。」

調べに出ていた同僚の役人。息を切らせながら、伝える。

“蘭学”先進地域・佐賀藩の研究成果は、民の暮らしの中でも活かされていたのである。

――さて、江戸“象先堂”に戻る。佐賀藩邸より戻った、伊東玄朴。

留守番しているはずが、姿を消している佐野栄寿。

「佐野~っ!留守をほったらかして、どこに行った!!」

師匠・伊東玄朴、怒る。

佐野栄寿(常民)は勉強するのは相変わらずだが、京都や大坂の時と違い、時おり塾を抜け出していた。

“尊王の思想”にでも傾倒したのか、密命である人材スカウトのためなのか、色んな集会に顔を出しているようだ。

玄朴先生、佐野栄寿の賢さは認めつつも、彼が医業に集中できていない印象を持ち始めたのである。

(続く)

2020年03月21日

第7話「尊王義祭」①

こんにちは。

今回から、第7話「尊王義祭」です。幕末の佐賀には「義祭同盟」という結社がありました。もとは「朝廷に忠義を尽くした楠木正成公を祀る」という集まりで、“尊王”についても活発な議論が行われました。

当時、最先端の国際都市・長崎に近い佐賀藩は、最初から西洋の学問を許容していて、“開明的”とも言える志士たちを輩出しています。

この頃の“佐賀の七賢人”の年齢構成ですが、過去の記事(「“主要な人物”をどう繋ぐか?」(関係性②))のラストに入れています。よろしければ、リンク先をご参考に。

――佐賀城・四十間堀の北詰、藩校「弘道館」にて。

大木幡六(喬任)が、2本の“竹刀”を持ってきた。

「“袋竹刀(ふくろじない)”借りてきたぞ。使え。」

大木はわりと無口なので、朴訥なしゃべり方をする。

「大木さん、助かる。」

江藤胤雄(新平)である。

弁舌の立つ江藤だが、寡黙な大木とは気が合うらしい。

2歳ほど大木が年上だが、一緒に行動することが増えてきた。

――“袋竹刀”は、割り竹を革袋で包んだ、剣術の稽古用具である。

当たれば、バシッと良い音がする。

もちろん体を打てば痛いが、竹刀よりはクッションが効いている。

江戸幕府の公式剣術でもある“柳生新陰流”で良く用いられる道具だ。

従来、佐賀藩では上級武士たちは、幕府公式の“新陰流”を学び、下級武士たちは“タイ捨流”など別の流派を学ぶことが多かったと聞く。

「では、早速始めましょう。大木さん!審判をお願いします。」

江藤の稽古相手だ。中野方蔵という少年が言葉を発する。

よく響く明るい声色に、人当たりの良い口調。コミュニケーション能力の高いタイプである。最近、江藤や大木と友達付き合いが始まった。

――この頃、佐賀藩は「文武課業法」という規則を導入すべく、準備を進めていた。

殿・鍋島直正は、常日頃から「余の家来はとにかく学ばねばならんのだ」と言う。

藩校のカリキュラムで一定の成績を修めなければ、藩の役職に付けない制度は、その言葉を実践する厳しいものだった。

佐賀藩士として、役職に付くには武術の修練にも励む必要があったのだ。

「中野、大丈夫か。江藤はかなり腕が立つぞ。」

大木は年長者として、稽古相手の中野を気にかけた。

「剣術に励むならば、強い方と稽古せねばならんとです。」

中野が応える。その答えに「真面目な奴だな…」と大木は思った。

――江藤と中野、そして大木の3人は剣術の自主練習をしているのだ。

藩校の空き地を使った野試合。足元は草むら、防具は無い。

「江藤くん、用意は良いですか!」

「いつでも良いぞ!」

江藤の返事を聞いた、大木が手短かに合図をする。

「では、始め!」

すぐに中野が仕掛ける。

「エエーィッ!」

――中野、普段の温厚な口ぶりからは、想像し難い気合を発する。

パァン!パン!…パァン!

中野の猛攻である。“袋竹刀”での打ち合い。

江藤は、正面からの打ち込みを二度、三度と打払う。

ザッ…ザザッ…

江藤が飛び下がって距離を取る。

古びた草履と、草の擦れる音がする。

「ィエエーィッ!」

「スキありっ!」

中野の打ち込みと同時に、江藤が懐に飛び込む。

――パァアアン!

両者の“袋竹刀”の打ち込みは重なった。

鍔迫り合いとなる。

…カタ・・・カタカタッ・・・

”袋竹刀”を通じた押し合いから、一瞬、距離が開いた。

「エエーィッ!」

ふたたび中野が打ち込もうとする瞬間、江藤も何か言葉を発した。

バシッ!!

斜め上方から、袈裟に打ちおろした江藤の剣先が当たる。

先ほどは、ご丁寧に「肩口を打つ!」と発声したらしい。

江藤が鋭く右に旋回したため、左面を狙っていた中野の剣は、ほぼ空を切ったようだ。

「勝負あり!江藤の勝ちだな。」

――大木は審判の役目を果たすと、こう続けた。

「そして、お主ら!もう少し静かに戦えんか…?」

いつの間にか、藩校の生徒たちが見物に集まっていた。試合中の掛け声が注目を集めてしまったようだ。

「とくに江藤!いつも戦う相手に話しかけておるな…」

「大木さん、これは癖なのだ。相済まぬ。」

論理的過ぎる江藤。掛け声までも、言語化されてしまうようだ。

(続く)

今回から、第7話「尊王義祭」です。幕末の佐賀には「義祭同盟」という結社がありました。もとは「朝廷に忠義を尽くした楠木正成公を祀る」という集まりで、“尊王”についても活発な議論が行われました。

当時、最先端の国際都市・長崎に近い佐賀藩は、最初から西洋の学問を許容していて、“開明的”とも言える志士たちを輩出しています。

この頃の“佐賀の七賢人”の年齢構成ですが、過去の記事(

――佐賀城・四十間堀の北詰、藩校「弘道館」にて。

大木幡六(喬任)が、2本の“竹刀”を持ってきた。

「“袋竹刀(ふくろじない)”借りてきたぞ。使え。」

大木はわりと無口なので、朴訥なしゃべり方をする。

「大木さん、助かる。」

江藤胤雄(新平)である。

弁舌の立つ江藤だが、寡黙な大木とは気が合うらしい。

2歳ほど大木が年上だが、一緒に行動することが増えてきた。

――“袋竹刀”は、割り竹を革袋で包んだ、剣術の稽古用具である。

当たれば、バシッと良い音がする。

もちろん体を打てば痛いが、竹刀よりはクッションが効いている。

江戸幕府の公式剣術でもある“柳生新陰流”で良く用いられる道具だ。

従来、佐賀藩では上級武士たちは、幕府公式の“新陰流”を学び、下級武士たちは“タイ捨流”など別の流派を学ぶことが多かったと聞く。

「では、早速始めましょう。大木さん!審判をお願いします。」

江藤の稽古相手だ。中野方蔵という少年が言葉を発する。

よく響く明るい声色に、人当たりの良い口調。コミュニケーション能力の高いタイプである。最近、江藤や大木と友達付き合いが始まった。

――この頃、佐賀藩は「文武課業法」という規則を導入すべく、準備を進めていた。

殿・鍋島直正は、常日頃から「余の家来はとにかく学ばねばならんのだ」と言う。

藩校のカリキュラムで一定の成績を修めなければ、藩の役職に付けない制度は、その言葉を実践する厳しいものだった。

佐賀藩士として、役職に付くには武術の修練にも励む必要があったのだ。

「中野、大丈夫か。江藤はかなり腕が立つぞ。」

大木は年長者として、稽古相手の中野を気にかけた。

「剣術に励むならば、強い方と稽古せねばならんとです。」

中野が応える。その答えに「真面目な奴だな…」と大木は思った。

――江藤と中野、そして大木の3人は剣術の自主練習をしているのだ。

藩校の空き地を使った野試合。足元は草むら、防具は無い。

「江藤くん、用意は良いですか!」

「いつでも良いぞ!」

江藤の返事を聞いた、大木が手短かに合図をする。

「では、始め!」

すぐに中野が仕掛ける。

「エエーィッ!」

――中野、普段の温厚な口ぶりからは、想像し難い気合を発する。

パァン!パン!…パァン!

中野の猛攻である。“袋竹刀”での打ち合い。

江藤は、正面からの打ち込みを二度、三度と打払う。

ザッ…ザザッ…

江藤が飛び下がって距離を取る。

古びた草履と、草の擦れる音がする。

「ィエエーィッ!」

「スキありっ!」

中野の打ち込みと同時に、江藤が懐に飛び込む。

――パァアアン!

両者の“袋竹刀”の打ち込みは重なった。

鍔迫り合いとなる。

…カタ・・・カタカタッ・・・

”袋竹刀”を通じた押し合いから、一瞬、距離が開いた。

「エエーィッ!」

ふたたび中野が打ち込もうとする瞬間、江藤も何か言葉を発した。

バシッ!!

斜め上方から、袈裟に打ちおろした江藤の剣先が当たる。

先ほどは、ご丁寧に「肩口を打つ!」と発声したらしい。

江藤が鋭く右に旋回したため、左面を狙っていた中野の剣は、ほぼ空を切ったようだ。

「勝負あり!江藤の勝ちだな。」

――大木は審判の役目を果たすと、こう続けた。

「そして、お主ら!もう少し静かに戦えんか…?」

いつの間にか、藩校の生徒たちが見物に集まっていた。試合中の掛け声が注目を集めてしまったようだ。

「とくに江藤!いつも戦う相手に話しかけておるな…」

「大木さん、これは癖なのだ。相済まぬ。」

論理的過ぎる江藤。掛け声までも、言語化されてしまうようだ。

(続く)

2020年03月10日

第6話「鉄製大砲」①

こんばんは。

日々、様々な人物が走り回る「佐賀藩の大河ドラマ」のイメージですが、書いている方もバタバタしています。

走りながら考える…幕末の佐賀藩士の気分が少し味わえているのかもしれません。とりあえず今回から第6話「鉄製大砲」に入ります。

――鍋島直正は、憔悴していた。

「永山…なにゆえだ…」

1845年。直正の側近の1人、永山十兵衛が急逝する。

藩校「弘道館」の教師であり、直正の師匠・古賀穀堂が亡くなったあとを引き継ぐ存在だった。直正が不眠に悩めば、一緒に“呼吸法”の鍛錬を行うなど、“心の支え”でもあった。

永山は、東北地方を調査するなど激務をこなしていたのも事実であった。

直正の目となり、耳となって情報収集にあたる気構えは、藩校の生徒たちを奮わせた。

影響されやすい“団にょん”こと島義勇などは、永山の話を糧にズンズンと諸国を歩き回っている。

――永山十兵衛が欠けたことにより、直正の心にぽっかりと穴が空く。

「すでに穀堂先生は居られぬ。儂は何を標(しるべ)とすれば良いのだ。」

直正は、もともと潔癖症ではあるが、さらに手を洗う回数が増えてきた。桶に溜めた水で、ガシガシと手を擦り合わせる。

「殿…何たる落ち込みよう。与一は心配です。」

古川与一(松根)は、直正の身の回りの世話をする執事役である。

文化的な教養は高いが、さすがに学問の師匠たちの代わりはできない。

そこに佐賀城で女性の生活空間である“奥”との取次役が現れる。

「実は…姫さまが、殿にお目通りを願い出ておられます。」

――鍋島直正は、なかなか子に恵まれなかった。

将軍家の姫だった正室・盛姫との間に子の誕生はなく、歳月は過ぎていった。側室との間にようやく子(長女)が生まれたのは、直正が26歳のとき。

長女の名は“貢姫(みつひめ)”という。

古川与一は、直正に「貢姫が会いたがっている」と伝えた。

憔悴している直正だが、よろよろと立ち上がる。

「そうじゃな。落ち込んでばかりもおれん…、お貢(みつ)の顔でも見てくるか。」

――佐賀城本丸“奥”にて。

年の頃、5歳くらいの女の子がニコニコと笑っている。直正の長女・貢姫である。

「おちちうえさま!」

「おぉ、お貢よ。変わりはないか。」

「はい!」

貢姫に不調を悟られてはならない。直正は無理に平静を装った。

「おちちうえさま!これをおうけとりください!」

「ほう、これは何かのぅ。」

「ヘビよけのおまもりです!“みつ”がつくりました!」

「なんと!」

――以前、紹介したことがあるが、直正はヘビが大の苦手である。

直正は、幼い貢姫から“蛇除けのお守り”を受け取った。

すると永山を亡くしてから、止まっていた頭が急に動き出した。

以降は、直正の心の声である。

「儂は…止まっている場合なのか。異国船の脅威は日々迫っているのだぞ。」

「そして儂は貢姫の父親じゃ。お貢を守らねばならぬ。」

「いや、その前に儂は佐賀の殿様だぞ、家来を…何より、民を守る責務があるではないか。」

――次第に、直正の目に光が戻っていく。

「お貢よ!“蛇除け”大切にいたすぞ。礼を申す。」

「どういたしまして」

貢姫は、小さく礼をする。

「父は、政務に戻らねばならん。お貢よ、またな。」

直正は照れ隠しで、そのまま背を向ける。

そして湧きあがった情熱で、仕事場である“表”に戻っていった。

「おかしな、おちちうえさま。」

貢姫は小首を傾げていた。

――そして、佐賀城本丸の“表”。

急に“仕事モード”で帰ってきた直正。

「本島はおるか!長崎の台場に備える砲の鋳造を急がねばならん!」

佐賀藩の製砲主任である本島藤太夫が応じる。

「殿からお声掛けいただけるとは、有難きことにございます!」

直正が力強く戻ってきたのを見届け、古川与一がつぶやく。

「さすがは貢姫さま…、素晴らしい力をお持ちですな。」

(続く)

日々、様々な人物が走り回る「佐賀藩の大河ドラマ」のイメージですが、書いている方もバタバタしています。

走りながら考える…幕末の佐賀藩士の気分が少し味わえているのかもしれません。とりあえず今回から第6話「鉄製大砲」に入ります。

――鍋島直正は、憔悴していた。

「永山…なにゆえだ…」

1845年。直正の側近の1人、永山十兵衛が急逝する。

藩校「弘道館」の教師であり、直正の師匠・古賀穀堂が亡くなったあとを引き継ぐ存在だった。直正が不眠に悩めば、一緒に“呼吸法”の鍛錬を行うなど、“心の支え”でもあった。

永山は、東北地方を調査するなど激務をこなしていたのも事実であった。

直正の目となり、耳となって情報収集にあたる気構えは、藩校の生徒たちを奮わせた。

影響されやすい“団にょん”こと島義勇などは、永山の話を糧にズンズンと諸国を歩き回っている。

――永山十兵衛が欠けたことにより、直正の心にぽっかりと穴が空く。

「すでに穀堂先生は居られぬ。儂は何を標(しるべ)とすれば良いのだ。」

直正は、もともと潔癖症ではあるが、さらに手を洗う回数が増えてきた。桶に溜めた水で、ガシガシと手を擦り合わせる。

「殿…何たる落ち込みよう。与一は心配です。」

古川与一(松根)は、直正の身の回りの世話をする執事役である。

文化的な教養は高いが、さすがに学問の師匠たちの代わりはできない。

そこに佐賀城で女性の生活空間である“奥”との取次役が現れる。

「実は…姫さまが、殿にお目通りを願い出ておられます。」

――鍋島直正は、なかなか子に恵まれなかった。

将軍家の姫だった正室・盛姫との間に子の誕生はなく、歳月は過ぎていった。側室との間にようやく子(長女)が生まれたのは、直正が26歳のとき。

長女の名は“貢姫(みつひめ)”という。

古川与一は、直正に「貢姫が会いたがっている」と伝えた。

憔悴している直正だが、よろよろと立ち上がる。

「そうじゃな。落ち込んでばかりもおれん…、お貢(みつ)の顔でも見てくるか。」

――佐賀城本丸“奥”にて。

年の頃、5歳くらいの女の子がニコニコと笑っている。直正の長女・貢姫である。

「おちちうえさま!」

「おぉ、お貢よ。変わりはないか。」

「はい!」

貢姫に不調を悟られてはならない。直正は無理に平静を装った。

「おちちうえさま!これをおうけとりください!」

「ほう、これは何かのぅ。」

「ヘビよけのおまもりです!“みつ”がつくりました!」

「なんと!」

――以前、紹介したことがあるが、直正はヘビが大の苦手である。

直正は、幼い貢姫から“蛇除けのお守り”を受け取った。

すると永山を亡くしてから、止まっていた頭が急に動き出した。

以降は、直正の心の声である。

「儂は…止まっている場合なのか。異国船の脅威は日々迫っているのだぞ。」

「そして儂は貢姫の父親じゃ。お貢を守らねばならぬ。」

「いや、その前に儂は佐賀の殿様だぞ、家来を…何より、民を守る責務があるではないか。」

――次第に、直正の目に光が戻っていく。

「お貢よ!“蛇除け”大切にいたすぞ。礼を申す。」

「どういたしまして」

貢姫は、小さく礼をする。

「父は、政務に戻らねばならん。お貢よ、またな。」

直正は照れ隠しで、そのまま背を向ける。

そして湧きあがった情熱で、仕事場である“表”に戻っていった。

「おかしな、おちちうえさま。」

貢姫は小首を傾げていた。

――そして、佐賀城本丸の“表”。

急に“仕事モード”で帰ってきた直正。

「本島はおるか!長崎の台場に備える砲の鋳造を急がねばならん!」

佐賀藩の製砲主任である本島藤太夫が応じる。

「殿からお声掛けいただけるとは、有難きことにございます!」

直正が力強く戻ってきたのを見届け、古川与一がつぶやく。

「さすがは貢姫さま…、素晴らしい力をお持ちですな。」

(続く)

2020年02月26日

第5話「藩校立志」①

こんばんは。

今回から第5話「藩校立志」に入ります。

枝吉神陽の影響で、子・八太郎に「太平記」を読み聞かせることにした大隈の母・三井子。次第にヒートアップしていきます。これも幕末の“熱気”なのかもしれません。

――大隈三井子は、子・八太郎に本を読むことをせがまれる。

「ははうえ~ごほんよんで~」

もちろん、八太郎くんのリクエストは「太平記」である。

なお「太平記」は作者がはっきりせず、様々な種類の本があるという。ざっくりした内容なので、細かいところは大目に見てほしい…

――八太郎くんの熱いリクエストに応え、本を手に取る三井子。

「では八太郎!心してお聞きなさい!」

「はい、ははうえさま!」

…大隈八太郎、正座をする。

~太平記より「湊川の戦い」~

――摂津国・湊川(現在の兵庫県神戸市)。

楠木正成は、京の都への防衛線である地に着陣した。

そして、南朝方の大将・新田義貞と合流する。

負け戦続きで士気が落ちていた南朝方。“軍神”楠木正成の到着に沸く。

ほどなく大音声とともに、足利尊氏の軍勢が陸から海から押し寄せてきた。

南朝方には海の戦力が無い。海からの攻撃には新田勢が弓で応戦する。

わずか七百騎であるが、楠木正成の軍は精兵ぞろいである。

陸から攻めてくる尊氏の弟・足利直義の軍勢を迎え撃つ。

――足利直義の軍は、楠木正成の手勢の二十倍以上…

足利軍の中心は、軍事責任者である弟の直義。

「怯むな!直義さえ討ち取れば、足利勢は崩せるぞ!」

「指揮を執る大将どもだけを狙え!馬から叩き落せ!」

荒れる戦場。前が見えぬほどの土煙が舞う。

暴れ馬達の嘶きが反響し、無数の矢が飛び交う。

「直義は、すぐそこじゃ!討ち取れ!」

攻め続ける楠木正成。圧倒的な兵力を持つ足利直義が、陣を捨て逃げ出す。

――楠木軍が突撃を繰り返すこと十六度…

しかし、兵力の差は歴然。

時が経つに連れ、戦の流れは足利勢有利に傾いていく。

次第に削られていく楠木正成の軍勢。

残されたのは、正成の弟・正季を含め七十三騎。

「楠木勢に近づいてはならん!弓を射かけ、数を減らすのじゃ!」

次々に新手の兵を送り込む足利方。伝令の声が響く…

――敵が遠巻きに取り囲む中、楠木正成は覚悟を決めた。

楠木正成・正季の兄弟は粗末な小屋を見つけた。

ここを最期の場所に選んだのである。

「兄上、ここまででござるな。拙者は生まれ変わっても、きっと尊氏を討ちまする。」

「そうだな我ら兄弟、たとえ七度生まれ変わっても、帝をお守りしよう。」

そして、楠木兄弟は互いを短刀で突き、命を断ったのである。

~以上、三井子の朗読の設定は終了~

――再び、自身の朗読で涙を流す、三井子。そして横で号泣する八太郎。

「ははうえ!八太郎は楠公(なんこう)様のように強い武士になりまする!」

涙を流しながら、決意を語る八太郎。

「八太郎!立派です!決して、今日の“志”を忘れてはなりません!」

「はい!ははうえさま。」

――ここで父・大隈信保が帰宅する。

佐賀藩が砲術の研究所“火術方”を立ち上げるので、最近はさらに忙しい。

「いま、戻った…、で…いつもの調子か。」

目に入ってきたのは、泣きながら何やら叫ぶ八太郎を抱きしめる母・三井子。

「父上!今は触れぬ方が…」

「…言わずともわかる。そっとしておくとしよう。」

娘(八太郎の姉)の肩を軽くポンポンと叩き、父・信保は玄関に引き返した。

――そして江戸。枝吉神陽は、幕府の昌平坂学問所でも頭角を現していた。

神陽の一言で「太平記」ブームが到来した大隈家。

しかし、神陽の“引力”は佐賀には留まらない。

「このたび舎長(しゃちょう)は、肥前佐賀の枝吉君に務めてもらうことになった!」

全国の各藩から“必勝”の天才が送り込まれる、幕府の学問所。

――枝吉神陽は、実にあっさりと“天才”たちのリーダーに就いていた。

「枝吉だ。このたび舎長に任じられた。皆、よろしく頼む!」

神陽の声はよく通る。皆が一斉に注目する。

挨拶が終わった後、学問所内の噂話が続く。

「相変わらず…鐘が鳴るような声じゃけ。」

「枝吉さんと言えば、3万冊の本を暗唱しとるらしいぞ。」

「いや、この前な…富士の山を下駄で登って悠然と帰ってきたべ。」

――ここで神陽の噂話をしているのも、並の人物たちではない。

各藩で指導的な存在となるべき者たちも、引き付けてしまう枝吉神陽。

幕末の“指導者”と言えば、ある人物が神陽を訪ねて、衝撃を受けることになる。それは神陽が佐賀に帰ってからなので、もう少し後の話である。

(続く)

今回から第5話「藩校立志」に入ります。

枝吉神陽の影響で、子・八太郎に「太平記」を読み聞かせることにした大隈の母・三井子。次第にヒートアップしていきます。これも幕末の“熱気”なのかもしれません。

――大隈三井子は、子・八太郎に本を読むことをせがまれる。

「ははうえ~ごほんよんで~」

もちろん、八太郎くんのリクエストは「太平記」である。

なお「太平記」は作者がはっきりせず、様々な種類の本があるという。ざっくりした内容なので、細かいところは大目に見てほしい…

――八太郎くんの熱いリクエストに応え、本を手に取る三井子。

「では八太郎!心してお聞きなさい!」

「はい、ははうえさま!」

…大隈八太郎、正座をする。

~太平記より「湊川の戦い」~

――摂津国・湊川(現在の兵庫県神戸市)。

楠木正成は、京の都への防衛線である地に着陣した。

そして、南朝方の大将・新田義貞と合流する。

負け戦続きで士気が落ちていた南朝方。“軍神”楠木正成の到着に沸く。

ほどなく大音声とともに、足利尊氏の軍勢が陸から海から押し寄せてきた。

南朝方には海の戦力が無い。海からの攻撃には新田勢が弓で応戦する。

わずか七百騎であるが、楠木正成の軍は精兵ぞろいである。

陸から攻めてくる尊氏の弟・足利直義の軍勢を迎え撃つ。

――足利直義の軍は、楠木正成の手勢の二十倍以上…

足利軍の中心は、軍事責任者である弟の直義。

「怯むな!直義さえ討ち取れば、足利勢は崩せるぞ!」

「指揮を執る大将どもだけを狙え!馬から叩き落せ!」

荒れる戦場。前が見えぬほどの土煙が舞う。

暴れ馬達の嘶きが反響し、無数の矢が飛び交う。

「直義は、すぐそこじゃ!討ち取れ!」

攻め続ける楠木正成。圧倒的な兵力を持つ足利直義が、陣を捨て逃げ出す。

――楠木軍が突撃を繰り返すこと十六度…

しかし、兵力の差は歴然。

時が経つに連れ、戦の流れは足利勢有利に傾いていく。

次第に削られていく楠木正成の軍勢。

残されたのは、正成の弟・正季を含め七十三騎。

「楠木勢に近づいてはならん!弓を射かけ、数を減らすのじゃ!」

次々に新手の兵を送り込む足利方。伝令の声が響く…

――敵が遠巻きに取り囲む中、楠木正成は覚悟を決めた。

楠木正成・正季の兄弟は粗末な小屋を見つけた。

ここを最期の場所に選んだのである。

「兄上、ここまででござるな。拙者は生まれ変わっても、きっと尊氏を討ちまする。」

「そうだな我ら兄弟、たとえ七度生まれ変わっても、帝をお守りしよう。」

そして、楠木兄弟は互いを短刀で突き、命を断ったのである。

~以上、三井子の朗読の設定は終了~

――再び、自身の朗読で涙を流す、三井子。そして横で号泣する八太郎。

「ははうえ!八太郎は楠公(なんこう)様のように強い武士になりまする!」

涙を流しながら、決意を語る八太郎。

「八太郎!立派です!決して、今日の“志”を忘れてはなりません!」

「はい!ははうえさま。」

――ここで父・大隈信保が帰宅する。

佐賀藩が砲術の研究所“火術方”を立ち上げるので、最近はさらに忙しい。

「いま、戻った…、で…いつもの調子か。」

目に入ってきたのは、泣きながら何やら叫ぶ八太郎を抱きしめる母・三井子。

「父上!今は触れぬ方が…」

「…言わずともわかる。そっとしておくとしよう。」

娘(八太郎の姉)の肩を軽くポンポンと叩き、父・信保は玄関に引き返した。

――そして江戸。枝吉神陽は、幕府の昌平坂学問所でも頭角を現していた。

神陽の一言で「太平記」ブームが到来した大隈家。

しかし、神陽の“引力”は佐賀には留まらない。

「このたび舎長(しゃちょう)は、肥前佐賀の枝吉君に務めてもらうことになった!」

全国の各藩から“必勝”の天才が送り込まれる、幕府の学問所。

――枝吉神陽は、実にあっさりと“天才”たちのリーダーに就いていた。

「枝吉だ。このたび舎長に任じられた。皆、よろしく頼む!」

神陽の声はよく通る。皆が一斉に注目する。

挨拶が終わった後、学問所内の噂話が続く。

「相変わらず…鐘が鳴るような声じゃけ。」

「枝吉さんと言えば、3万冊の本を暗唱しとるらしいぞ。」

「いや、この前な…富士の山を下駄で登って悠然と帰ってきたべ。」

――ここで神陽の噂話をしているのも、並の人物たちではない。

各藩で指導的な存在となるべき者たちも、引き付けてしまう枝吉神陽。

幕末の“指導者”と言えば、ある人物が神陽を訪ねて、衝撃を受けることになる。それは神陽が佐賀に帰ってからなので、もう少し後の話である。

(続く)

2020年02月17日

第4話「諸国遊学」①

こんばんは。

今回は予告なしで、いきなり第4話「諸国遊学」をスタートしたいと思います。

第1話~第3話はいわば「幕末佐賀藩のエピソード・ゼロ」なので、これからが”佐賀の七賢人”のお話になっていきます。

ちなみに前回までの「武雄領の悲劇」は書いている私もかなりキツかったです。

少し時間は前後しますが、この第4話の中で、後日談にも触れていきたいと思います。

今日は、明るく行きたいので、ようやく少年(青年)キャストから、メインキャストに切り替わった鍋島直正公をご覧ください。

一応、大河ドラマをイメージしているので、このような小細工もします。

しばらく、直正様の登場がなかったのは、およそ8年間で一気にご成長いただくためです…。

――佐賀城の本丸にて。

ビュンッ!風切り音が鳴る。

鍋島直正が、槍の稽古をしている。

「…殿。また、腕を上げられた…」

当時の槍は現代人がイメージするより相当長い。

そのため、単なる腕力で自在に扱える代物ではない。

「槍は良いのう!武士の本分であり、何やら気分も晴れる!」

直正の上達は、日々の鍛錬により強い体幹を造り、巧みに身体運用を行っている証左だった。

――そして、佐賀藩の改革も進んでいた。

佐賀城の火災を受けて、直正は能力と意欲のある若手を次々に抜擢した。

城として使えるのは“三の丸”だけになり、手狭な屋敷で行われた政務。

「励め!殿が私たちを見ておられるぞ!」

直正は狭い生活空間から、藩士たちの仕事ぶりを見ていた。

そして、直接指示を出せる距離感を得た。

「狭い屋敷も良いのう!皆の働きぶりが良く見える!」

この頃になると、佐賀藩自体も、直正の槍遣いのように、基盤が強くなり、巧みな手配りが可能になっていた。

――直正は家臣の適性を見極める力を得ていた。

「本島よ、砲台の強化を急ぐぞ。長崎に行って“御大”を助けてやれ!」

「はっ、畏まりました。」

直正と同じくらいの歳であろうか、この侍は“本島藤太夫”という。

長崎と蘭学に詳しい、やる気に満ち溢れた上級武士である。

…この本島が長崎まで手伝いに行くのは、”第1話の若侍”である。

もはやよく言えば“御大”、悪く言えば“御老体”であるが、志は消えず、まだ頑張っている。

後に、この本島が、長崎の台場をさらに拡充していく。

――続いて、現場を仕切る町の代官にも。

「池田よ!武家地と町人地の仕切りは進んでおるか。」

「ははっ、秩序を保てるよう差配しております。」

佐賀藩内では、以前から商人が農村に入り込み、農民が土地を失うことが問題になっていた。

直正は農民が小作人とならないよう、商人を農村から遠ざけた。

佐賀の武家地でも、無秩序に経済に巻き込まれないよう区分する“都市計画”を進めていた。

…この池田という侍、もとは下級武士と言ってよい身分だった。直正が登用した人材の1人である。

――直正は佐賀城の再建にあたり、直近に焼失した二の丸ではなく、百年前の火災で失われていた、本丸の建て直しを優先する。

「いま一度、藩祖・直茂様の原点に立ち戻る!」

初代藩主・鍋島勝茂公の父が藩祖・直茂様である。

…直正は「古き良き秩序を守りつつ、新しい力を得る」ことを理想としていたようである。

経験も積んで、まだ若さもある。直正はこれから、飛躍していくことになる。

(続く)

今回は予告なしで、いきなり第4話「諸国遊学」をスタートしたいと思います。

第1話~第3話はいわば「幕末佐賀藩のエピソード・ゼロ」なので、これからが”佐賀の七賢人”のお話になっていきます。

ちなみに前回までの「武雄領の悲劇」は書いている私もかなりキツかったです。

少し時間は前後しますが、この第4話の中で、後日談にも触れていきたいと思います。

今日は、明るく行きたいので、ようやく少年(青年)キャストから、メインキャストに切り替わった鍋島直正公をご覧ください。

一応、大河ドラマをイメージしているので、このような小細工もします。

しばらく、直正様の登場がなかったのは、およそ8年間で一気にご成長いただくためです…。

――佐賀城の本丸にて。

ビュンッ!風切り音が鳴る。

鍋島直正が、槍の稽古をしている。

「…殿。また、腕を上げられた…」

当時の槍は現代人がイメージするより相当長い。

そのため、単なる腕力で自在に扱える代物ではない。

「槍は良いのう!武士の本分であり、何やら気分も晴れる!」

直正の上達は、日々の鍛錬により強い体幹を造り、巧みに身体運用を行っている証左だった。

――そして、佐賀藩の改革も進んでいた。

佐賀城の火災を受けて、直正は能力と意欲のある若手を次々に抜擢した。

城として使えるのは“三の丸”だけになり、手狭な屋敷で行われた政務。

「励め!殿が私たちを見ておられるぞ!」

直正は狭い生活空間から、藩士たちの仕事ぶりを見ていた。

そして、直接指示を出せる距離感を得た。

「狭い屋敷も良いのう!皆の働きぶりが良く見える!」

この頃になると、佐賀藩自体も、直正の槍遣いのように、基盤が強くなり、巧みな手配りが可能になっていた。

――直正は家臣の適性を見極める力を得ていた。

「本島よ、砲台の強化を急ぐぞ。長崎に行って“御大”を助けてやれ!」

「はっ、畏まりました。」

直正と同じくらいの歳であろうか、この侍は“本島藤太夫”という。

長崎と蘭学に詳しい、やる気に満ち溢れた上級武士である。

…この本島が長崎まで手伝いに行くのは、”第1話の若侍”である。

もはやよく言えば“御大”、悪く言えば“御老体”であるが、志は消えず、まだ頑張っている。

後に、この本島が、長崎の台場をさらに拡充していく。

――続いて、現場を仕切る町の代官にも。

「池田よ!武家地と町人地の仕切りは進んでおるか。」

「ははっ、秩序を保てるよう差配しております。」

佐賀藩内では、以前から商人が農村に入り込み、農民が土地を失うことが問題になっていた。

直正は農民が小作人とならないよう、商人を農村から遠ざけた。

佐賀の武家地でも、無秩序に経済に巻き込まれないよう区分する“都市計画”を進めていた。

…この池田という侍、もとは下級武士と言ってよい身分だった。直正が登用した人材の1人である。

――直正は佐賀城の再建にあたり、直近に焼失した二の丸ではなく、百年前の火災で失われていた、本丸の建て直しを優先する。

「いま一度、藩祖・直茂様の原点に立ち戻る!」

初代藩主・鍋島勝茂公の父が藩祖・直茂様である。

…直正は「古き良き秩序を守りつつ、新しい力を得る」ことを理想としていたようである。

経験も積んで、まだ若さもある。直正はこれから、飛躍していくことになる。

(続く)

2020年02月07日

第3話「西洋砲術」①-1

こんばんは。

今回から第3話「西洋砲術」を開始します。時代は、まだ“天保の改革”の前。佐賀藩の先進性を感じていただければ幸いです。

①佐賀城、火災からの復興

――1935年。城の火災に見舞われた佐賀藩。残った三の丸で政務を行っていた。

鍋島直正がつぶやく。

「さすがに三の丸だけでは、手狭であるな。」

藩のナンバー2(請役)となった鍋島安房が応じる。

「殿…それは言わない約束です。」

ここは佐賀藩主・直正の生活空間である。

しかし様々な仕事をする藩士たちが、目の前をひっきりなしに通り過ぎる。

「大風で崩れた堤は、まだ治らんのか!」

「商人はあまり田畑に立ち入らせるな。」

「陶器の売り捌きをお家で仕切るのはどうか!」

「その借財…なんとか踏み倒せんか…」

良きにつけ悪しきにつけ、藩士たちの相談事まで直正の耳に入る。

風通しの良い職場と言えば、聞こえはよい。

「殿…お気持ちはわかります。気の休まるときがございませぬな。」

「安房よ。相済まぬ。つい愚痴を言うてしもうた。」

いわば会社(役所)の中で生活している状態の直正。

「近くの多久家の屋敷も間借りしていますが、やはり同じ建屋の方が便利が良いかと。」

「そうじゃな。建屋の中を動くのであれば、蛇も出なかろう。」

――都会(江戸)育ちのせいか、極端に“蛇”が苦手な直正。

「私の須古領の屋敷廻りでは、たくさん出ますぞ。」

「では、蛇が出たときは安房に任せる!」

「…安房よ。任せついでに申し訳ないが、今度、オランダ船を見に行っても良いか。」

「殿、武雄の茂義様に似て来られましたな…」

――佐賀藩主に着任早々、長崎でオランダ商船に乗り込み、視察を行った鍋島直正。

当初は、長崎奉行所も「前例がない!」と難色を示したが、直正が自ら前例を作ってしまった。

もはや毎年恒例となり、奉行所もオランダ商船の視察については止めるのをあきらめている。

そして直正のこの行動は、言うまでもなく武雄領主の義兄(茂義)の影響である。

“蘭癖”(西洋かぶれ)は、14歳年上の茂義から直正へ着実に受け継がれつつあった。

(続く)

今回から第3話「西洋砲術」を開始します。時代は、まだ“天保の改革”の前。佐賀藩の先進性を感じていただければ幸いです。

①佐賀城、火災からの復興

――1935年。城の火災に見舞われた佐賀藩。残った三の丸で政務を行っていた。

鍋島直正がつぶやく。

「さすがに三の丸だけでは、手狭であるな。」

藩のナンバー2(請役)となった鍋島安房が応じる。

「殿…それは言わない約束です。」

ここは佐賀藩主・直正の生活空間である。

しかし様々な仕事をする藩士たちが、目の前をひっきりなしに通り過ぎる。

「大風で崩れた堤は、まだ治らんのか!」

「商人はあまり田畑に立ち入らせるな。」

「陶器の売り捌きをお家で仕切るのはどうか!」

「その借財…なんとか踏み倒せんか…」

良きにつけ悪しきにつけ、藩士たちの相談事まで直正の耳に入る。

風通しの良い職場と言えば、聞こえはよい。

「殿…お気持ちはわかります。気の休まるときがございませぬな。」

「安房よ。相済まぬ。つい愚痴を言うてしもうた。」

いわば会社(役所)の中で生活している状態の直正。

「近くの多久家の屋敷も間借りしていますが、やはり同じ建屋の方が便利が良いかと。」

「そうじゃな。建屋の中を動くのであれば、蛇も出なかろう。」

――都会(江戸)育ちのせいか、極端に“蛇”が苦手な直正。

「私の須古領の屋敷廻りでは、たくさん出ますぞ。」

「では、蛇が出たときは安房に任せる!」

「…安房よ。任せついでに申し訳ないが、今度、オランダ船を見に行っても良いか。」

「殿、武雄の茂義様に似て来られましたな…」

――佐賀藩主に着任早々、長崎でオランダ商船に乗り込み、視察を行った鍋島直正。

当初は、長崎奉行所も「前例がない!」と難色を示したが、直正が自ら前例を作ってしまった。

もはや毎年恒例となり、奉行所もオランダ商船の視察については止めるのをあきらめている。

そして直正のこの行動は、言うまでもなく武雄領主の義兄(茂義)の影響である。

“蘭癖”(西洋かぶれ)は、14歳年上の茂義から直正へ着実に受け継がれつつあった。

(続く)

2020年01月27日

第2話「算盤大名」①

こんばんは。

「麒麟がくる」第2話も面白かったです…少し昔の大河ドラマを見ていたときの気分を感じます。

当ブログでは、私が見たい幕末佐賀藩の大河ドラマのイメージをお送りしております。今回から第2話です。

…45分の通常放送として、5分ほど経過したとお考えください。

①異国船打払令

――1825年。第1話より17年の時を経て。

ガツン!

走り込んだ長崎御番の侍、急ぎ足の勘定方が、出合い頭に衝突する。

「痛たたっ…やはり、お前か!曲がり角は注意しろと、いつぞやも申したよな!」

「申し訳ない!お主ら勘定方に急ぎの用があってな。」

「長崎御番からの話とは不安だ。先に聞いておく。」

「公儀(幕府)から異国船打払のお触れが出た!!」

異国船打払令は「躊躇なく打払え!」との趣旨から“無二念打払令”とも言う。

とくに日本の表玄関、長崎を警備する佐賀藩にとっては重大事だった。

これで法令上は、清とオランダ以外の異国船は打払う義務が課されたのである。

――第1話では若侍だった2人も17年間、お役目に励み、齢を重ねていた。

今や長崎警護と会計部門(勘定方)で、各々が責任ある立場である。

「何やら嬉しそうだな…。また、長崎に資金をつぎ込めと申すか!」

「その通りだ!これで砲台の強化を急げと、公儀(幕府)から、ご命令が出たも同然だ。」

「…お主ら、長崎御番が勘定方で何と呼ばれておるか知っておるか。」

「…存ぜぬ。」

「“金食い虫”だ!」

「概ね予想どおりだ。しかし私は負けない!なぜなら無法な異国船は、義父の仇だからだ!」

「そこで私怨を持ち出すな。そんな資金の余裕があると思うか!」

この長崎御番と勘定方は、旧知の間柄である。双方とも言葉に遠慮がない。

「そうだ。長崎の台場について、請役様にもご説明をするのだ。」

「請役様といえば…武雄の若さまか!」

勘定方の表情が変わった。

――請役さまとは、武雄領の鍋島茂義のことである。

20代前半という異例の若さで、藩政のナンバー2である請役(筆頭家老)に就任していた。

鍋島茂義の蘭学好きは尋常ではない。

西洋の文物を研究し、長崎にも人脈を持っていた。

一方で、浪費の抑制には手段を選ばない。

その過激な行動は勘定方でも話題となっていた。

「公儀、長崎、請役さま…」

勘定方は何やらつぶやき始め、計算のようなことを始めた。

「もう結論は見えた。資金繰りの根回しを始めておく。」

「恩に着る!」

こうして、佐賀藩の長崎警護にはさらに出費が嵩むのである。

(続く)

「麒麟がくる」第2話も面白かったです…少し昔の大河ドラマを見ていたときの気分を感じます。

当ブログでは、私が見たい幕末佐賀藩の大河ドラマのイメージをお送りしております。今回から第2話です。

…45分の通常放送として、5分ほど経過したとお考えください。

①異国船打払令

――1825年。第1話より17年の時を経て。

ガツン!

走り込んだ長崎御番の侍、急ぎ足の勘定方が、出合い頭に衝突する。

「痛たたっ…やはり、お前か!曲がり角は注意しろと、いつぞやも申したよな!」

「申し訳ない!お主ら勘定方に急ぎの用があってな。」

「長崎御番からの話とは不安だ。先に聞いておく。」

「公儀(幕府)から異国船打払のお触れが出た!!」

異国船打払令は「躊躇なく打払え!」との趣旨から“無二念打払令”とも言う。

とくに日本の表玄関、長崎を警備する佐賀藩にとっては重大事だった。

これで法令上は、清とオランダ以外の異国船は打払う義務が課されたのである。

――第1話では若侍だった2人も17年間、お役目に励み、齢を重ねていた。

今や長崎警護と会計部門(勘定方)で、各々が責任ある立場である。

「何やら嬉しそうだな…。また、長崎に資金をつぎ込めと申すか!」

「その通りだ!これで砲台の強化を急げと、公儀(幕府)から、ご命令が出たも同然だ。」

「…お主ら、長崎御番が勘定方で何と呼ばれておるか知っておるか。」

「…存ぜぬ。」

「“金食い虫”だ!」

「概ね予想どおりだ。しかし私は負けない!なぜなら無法な異国船は、義父の仇だからだ!」

「そこで私怨を持ち出すな。そんな資金の余裕があると思うか!」

この長崎御番と勘定方は、旧知の間柄である。双方とも言葉に遠慮がない。

「そうだ。長崎の台場について、請役様にもご説明をするのだ。」

「請役様といえば…武雄の若さまか!」

勘定方の表情が変わった。

――請役さまとは、武雄領の鍋島茂義のことである。

20代前半という異例の若さで、藩政のナンバー2である請役(筆頭家老)に就任していた。

鍋島茂義の蘭学好きは尋常ではない。

西洋の文物を研究し、長崎にも人脈を持っていた。

一方で、浪費の抑制には手段を選ばない。

その過激な行動は勘定方でも話題となっていた。

「公儀、長崎、請役さま…」

勘定方は何やらつぶやき始め、計算のようなことを始めた。

「もう結論は見えた。資金繰りの根回しを始めておく。」

「恩に着る!」

こうして、佐賀藩の長崎警護にはさらに出費が嵩むのである。

(続く)

2020年01月16日

第1話「長崎警護」①

こんばんは。

昨日の予告どおり、本編を始めてみます。

第1回は75分のイメージなので長い(投稿回数が多い)です。

異論は多々あると思いますが、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」はこんな始まり方が良いのでは…と思っています。

※当時の時代背景を意識していますので、不適切な表現を使用している可能性があります。ご了承のうえ、ご覧ください。

①“フェートン号”の航行

――1808年、日本近海

1隻の軍船が東に向かって航行していた。

――長崎の沖合である

軍船の甲板には男が2人。休憩中の船員の様子である。

ガタイの良い男、テッドが壁に寄りかかっている船員に声をかける。

「よぉ、グレッグ。ヒマしてるのか。」

「ヒマもなにも、グッタリしてんだよ。水もろくに飲めねぇんじゃ、干上がっちまう。」

強いくせ毛が特徴的。やや細身の船員がグレッグである。

「聞いたか、このたび俺たちはオランダ人になるらしいぞ。」

「テッドよぉ。水が足らねぇからって、イカれちまったか。なんでオランダ野郎になるんだよ。」

グレッグは相当、のどが渇いている様子だ。面倒くさそうに答える。

「いいか、グレッグ。この先に“ナガサキ”という港がある。」

「あぁ“ナガサキ”ね。お付き合いのない国の港だろ。」

「だから、オランダ人になるんだよ。」

「!」

「港に入るまで…だけどな。」

「あぁ、理解した。今後は、水も食料もあるってことか。」

2人の乗る船は、イギリスの軍船「フェートン号」という。

当時のフリゲート艦であるが、この時代はまだ帆船である。

しかし、射程の長い大砲を40門近くも備え、攻撃力の強い艦船だった。

乗組員には、長崎で行われる作戦の詳細が伝達された。

(続く)

昨日の予告どおり、本編を始めてみます。

第1回は75分のイメージなので長い(投稿回数が多い)です。

異論は多々あると思いますが、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」はこんな始まり方が良いのでは…と思っています。

※当時の時代背景を意識していますので、不適切な表現を使用している可能性があります。ご了承のうえ、ご覧ください。

①“フェートン号”の航行

――1808年、日本近海

1隻の軍船が東に向かって航行していた。

――長崎の沖合である

軍船の甲板には男が2人。休憩中の船員の様子である。

ガタイの良い男、テッドが壁に寄りかかっている船員に声をかける。

「よぉ、グレッグ。ヒマしてるのか。」

「ヒマもなにも、グッタリしてんだよ。水もろくに飲めねぇんじゃ、干上がっちまう。」

強いくせ毛が特徴的。やや細身の船員がグレッグである。

「聞いたか、このたび俺たちはオランダ人になるらしいぞ。」

「テッドよぉ。水が足らねぇからって、イカれちまったか。なんでオランダ野郎になるんだよ。」

グレッグは相当、のどが渇いている様子だ。面倒くさそうに答える。

「いいか、グレッグ。この先に“ナガサキ”という港がある。」

「あぁ“ナガサキ”ね。お付き合いのない国の港だろ。」

「だから、オランダ人になるんだよ。」

「!」

「港に入るまで…だけどな。」

「あぁ、理解した。今後は、水も食料もあるってことか。」

2人の乗る船は、イギリスの軍船「フェートン号」という。

当時のフリゲート艦であるが、この時代はまだ帆船である。

しかし、射程の長い大砲を40門近くも備え、攻撃力の強い艦船だった。

乗組員には、長崎で行われる作戦の詳細が伝達された。

(続く)