2022年03月28日

「年度末に“○○ロス”を語る。」

こんばんは。

学生や社会人、高齢者まで…おそらくは、何だか気ぜわしい年度末。花盛りは一瞬で、すぐに散ってしまう桜の姿にも急かされる気がします。

わかりやすくは、進級、進学、就職、転職、転勤。退職された方とて、年度末と無縁ではありません。

日常的に関わってきた人たちが、上記の事情で去りゆくこともあるでしょう。

――そんな別れの季節でもある春。

卒業する学生にとって春と言えば、いつもの場所でいつもの仲間と会っていた、青春の日々からの旅立ちの時でもあります。

また、自身は動かないけども、当たり前にあったはずの環境が変わることも。それらを軽妙に(?)表現する言葉を、しばらく前から聞くようになりました。

テレビ番組の終了やドラマの登場人物の退場、異性に人気のある芸能人の結婚などで使われ出した印象です。

私が最初に聞き始めたのは、2013年の秋でした。

――その言葉とは、「○○ロス」。

テレビでの代表例は、舞台となった東北のみならず、全国的に大ブームを巻き起こした2013年連続テレビ小説「あまちゃん」。

未だ地方創生や関係人口の話題とも結びつき、その存在感は続く作品です。

連続テレビ小説(朝ドラ)は半期に1度は、物語が変わる定めではあるものの、この時の世間の反応はすごかった。

――半年のうちに、視聴者が感じてきた“仲間意識”。

「ああ…もう、あの“北三陸”の人たちに会えないんだ…」

皆がそう思ったか「あまロス」という言葉が飛び交っていたことを記憶します。

親しみを感じていたドラマや定番番組の終了。当たり前にあったものが見られなくなるのは寂しいものです。

――有名人の結婚パターンで言えば…

あえて長崎出身と強調しますが、福山雅治さんの結婚の報に落胆する女性が数多くいたことを思い出します。

これは「福山ロス」あるいは「ましゃ(雅治)ロス」と表現されていたようです。

芸能人の結婚パターンの場合は、仕事(家事)が手に付かない、あるいは会社を早退する人が続出する…という“症状”を伴うことが多いようです。

その都度、飛び交うのは「○○ロス」という言葉。

――物語での登場人物の退場パターンも。

直近の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で言えば、主人公・北条義時〔演:小栗旬〕の兄・宗時〔演:片岡愛之助〕。

歴史上では父・北条時政〔演:坂東彌十郎〕や弟・義時に比べて、あまり知られていない人物のはず。実は私も存じ上げなかった。

序盤からゴリゴリの武闘派として強い印象を残した北条宗時。同番組を代表する“暗殺者”・善児〔演:梶原善〕からの不意打ちによる衝撃的な最期でした。

結果として、視聴者には強烈な「北条宗時ロス」が生じたようです。

――北条宗時を演じた、片岡愛之助さんの“役作り”が…

人気アニメ『鬼滅の刃』で壮絶な最期を遂げ、後輩である主人公たちに大きい影響を残す“炎柱・煉獄杏寿郎”をイメージしていたと話題になりました。

たしかに主人公・北条義時が、坂東武士のための政権を関東に作り上げると“立志”するところに強い影響を与えるなど、納得の表現でした。

――これからが本題です。私は“ロス”の話で、何を語りたかったか。

多くの人々が共感する「あまロス」「福山ロス」などの社会現象にもなるロス。

「北条宗時ロス」など物語の中に、強い影響を残して作品を形成していくロス。

年度替わりにありがちな、職場の“柱”の転勤など。関係者にしか響かないものの、当事者には切実な「○○さんロス」。

――私は、ブログを書く中で“ロス”に遭遇しました。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をイメージした“本編”を書く中で、第17話に難所がありました。

わりと序盤から登場していた主要人物の最期を書かねばならなかったのです。この書き出しでわかる方は、もう私と同じ“作品”を視ているのかもしれません。

――幕末の佐賀藩士である、中野方蔵。

大木喬任・江藤新平の親友で、実現の10年くらい前に“大政奉還”をイメージできていたと考えられる人物。

計画どおりに江戸への留学を勝ち取るなど、佐賀の“義祭同盟”のメンバーの中でも要領の良い印象で、突出して行動力があったと思われます。

中野にとっては“次の時代”を見据えた動きで、他藩への人脈を築いていましたが、人とのつながりが豊富にあったことが“諸刃の剣”となりました。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑯(つながりは諸刃の剣)〕

――“坂下門外の変”に連座して捕縛され、獄中で落命する。

第17話「佐賀脱藩」で描いた、中野方蔵の最期を調べると、概ねこの一行での説明が一般的でした。

私の拙い能力で、何とか“物語化”を図りました。その最後に救いの要素がほしくて、佐賀での仲間たちとの日々と、故郷の空を想い起こす…という話に。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑱(青葉茂れる頃に)〕

――この顛末が、江藤新平が佐賀を脱藩した動機と言われます。

序盤から、とても描きやすかった中野方蔵。一番年下でしたが、親友2人より常に先を走っていた印象です。

厳然とした史実があるため、その最期を書きましたが、その後の脱力感が半端ではなかったです。これが、私が当ブログを続ける中で遭遇した“ロス”。

…言うなれば、「中野方蔵ロス」の一部始終でした。

一方で、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現した時には、全国の視聴者が、“ロス”を感じるほどに仕上げてほしい…というのが私の想いです。

学生や社会人、高齢者まで…おそらくは、何だか気ぜわしい年度末。花盛りは一瞬で、すぐに散ってしまう桜の姿にも急かされる気がします。

わかりやすくは、進級、進学、就職、転職、転勤。退職された方とて、年度末と無縁ではありません。

日常的に関わってきた人たちが、上記の事情で去りゆくこともあるでしょう。

――そんな別れの季節でもある春。

卒業する学生にとって春と言えば、いつもの場所でいつもの仲間と会っていた、青春の日々からの旅立ちの時でもあります。

また、自身は動かないけども、当たり前にあったはずの環境が変わることも。それらを軽妙に(?)表現する言葉を、しばらく前から聞くようになりました。

テレビ番組の終了やドラマの登場人物の退場、異性に人気のある芸能人の結婚などで使われ出した印象です。

私が最初に聞き始めたのは、2013年の秋でした。

――その言葉とは、「○○ロス」。

テレビでの代表例は、舞台となった東北のみならず、全国的に大ブームを巻き起こした2013年連続テレビ小説「あまちゃん」。

未だ地方創生や関係人口の話題とも結びつき、その存在感は続く作品です。

連続テレビ小説(朝ドラ)は半期に1度は、物語が変わる定めではあるものの、この時の世間の反応はすごかった。

――半年のうちに、視聴者が感じてきた“仲間意識”。

「ああ…もう、あの“北三陸”の人たちに会えないんだ…」

皆がそう思ったか「あまロス」という言葉が飛び交っていたことを記憶します。

親しみを感じていたドラマや定番番組の終了。当たり前にあったものが見られなくなるのは寂しいものです。

――有名人の結婚パターンで言えば…

あえて長崎出身と強調しますが、福山雅治さんの結婚の報に落胆する女性が数多くいたことを思い出します。

これは「福山ロス」あるいは「ましゃ(雅治)ロス」と表現されていたようです。

芸能人の結婚パターンの場合は、仕事(家事)が手に付かない、あるいは会社を早退する人が続出する…という“症状”を伴うことが多いようです。

その都度、飛び交うのは「○○ロス」という言葉。

――物語での登場人物の退場パターンも。

直近の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で言えば、主人公・北条義時〔演:小栗旬〕の兄・宗時〔演:片岡愛之助〕。

歴史上では父・北条時政〔演:坂東彌十郎〕や弟・義時に比べて、あまり知られていない人物のはず。実は私も存じ上げなかった。

序盤からゴリゴリの武闘派として強い印象を残した北条宗時。同番組を代表する“暗殺者”・善児〔演:梶原善〕からの不意打ちによる衝撃的な最期でした。

結果として、視聴者には強烈な「北条宗時ロス」が生じたようです。

――北条宗時を演じた、片岡愛之助さんの“役作り”が…

人気アニメ『鬼滅の刃』で壮絶な最期を遂げ、後輩である主人公たちに大きい影響を残す“炎柱・煉獄杏寿郎”をイメージしていたと話題になりました。

たしかに主人公・北条義時が、坂東武士のための政権を関東に作り上げると“立志”するところに強い影響を与えるなど、納得の表現でした。

――これからが本題です。私は“ロス”の話で、何を語りたかったか。

多くの人々が共感する「あまロス」「福山ロス」などの社会現象にもなるロス。

「北条宗時ロス」など物語の中に、強い影響を残して作品を形成していくロス。

年度替わりにありがちな、職場の“柱”の転勤など。関係者にしか響かないものの、当事者には切実な「○○さんロス」。

――私は、ブログを書く中で“ロス”に遭遇しました。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」をイメージした“本編”を書く中で、第17話に難所がありました。

わりと序盤から登場していた主要人物の最期を書かねばならなかったのです。この書き出しでわかる方は、もう私と同じ“作品”を視ているのかもしれません。

――幕末の佐賀藩士である、中野方蔵。

大木喬任・江藤新平の親友で、実現の10年くらい前に“大政奉還”をイメージできていたと考えられる人物。

計画どおりに江戸への留学を勝ち取るなど、佐賀の“義祭同盟”のメンバーの中でも要領の良い印象で、突出して行動力があったと思われます。

中野にとっては“次の時代”を見据えた動きで、他藩への人脈を築いていましたが、人とのつながりが豊富にあったことが“諸刃の剣”となりました。

〔参照:

――“坂下門外の変”に連座して捕縛され、獄中で落命する。

第17話「佐賀脱藩」で描いた、中野方蔵の最期を調べると、概ねこの一行での説明が一般的でした。

私の拙い能力で、何とか“物語化”を図りました。その最後に救いの要素がほしくて、佐賀での仲間たちとの日々と、故郷の空を想い起こす…という話に。

〔参照:

――この顛末が、江藤新平が佐賀を脱藩した動機と言われます。

序盤から、とても描きやすかった中野方蔵。一番年下でしたが、親友2人より常に先を走っていた印象です。

厳然とした史実があるため、その最期を書きましたが、その後の脱力感が半端ではなかったです。これが、私が当ブログを続ける中で遭遇した“ロス”。

…言うなれば、「中野方蔵ロス」の一部始終でした。

一方で、「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現した時には、全国の視聴者が、“ロス”を感じるほどに仕上げてほしい…というのが私の想いです。

2022年03月25日

「彼岸〔ひがん〕であったゆえ…?」

こんばんは。

今週初めにあった、春分の日。“お彼岸”としてお墓参りに行った方も多かったかもしれません。

この日の晩。テレビの放送で、私は佐賀の“先輩”の姿を見かけます。同郷というだけの縁ですので「彼岸であったゆえ…」なのかは定かではありません。

ところで、木曜深夜に再放送の予定があったようですが、番組が変更になった様子。「いつ来るともわからぬ、再放送に備えよ…」と、つぶやいてみます。

――祝日だった月曜の夜。

NHK総合テレビでは、著名人の先祖を探る「ファミリーヒストリー」が放送中。

狂言師・野村萬斎さんの家族について、江戸期からの経過が語られる。やはり父方は、次第に芸の探求へと進んでいく家系だ。

番組内容に興味はあったものの色々と忙しく、他事をこなしながら時折に様子を見る程度で視聴していた。

――そして番組は、概ね後半へと進んでいく。

どちらかと言えば、古典芸能としての狂言とは直接関係しないので、おそらくは視聴者からイメージがしづらい、母方の家系に話が展開する。

野村萬斎さんの母方の曾祖父・阪本釤之助(さんのすけ)は、福井・鹿児島・名古屋など各地の行政で手腕を振るったという。

そこで紹介されたのは、さらに一代遡り、萬斎さんから見て、高祖父にあたる阪本政均(さかもと まさひら)という人物の存在。

――私が驚愕したのは、次の瞬間。

テレビ画面に映った集合写真は、明治初期のものと思われる。後列で右の方に写った阪本政均は、裁判所などの要職を歴任したとナレーションが入る。

「もしや江藤さん…が、写ってないか!?」

幕末・明治の佐賀について調べる私には見覚えのある“先輩”の姿があった。

同じ写真の前列中央。おそらくは司法関係者が揃う、その場を代表すべき席に座っていたのが、私の見間違いでなければ江藤新平、その人である。

――相変わらず固い表情で、気難しそうに見える。

「しかし、江藤さん…もっと写真は爽やかに写ってもらわねば。」

よもやの展開だが、映えない写り方をする先輩に、こちらも渋い表情が出る。

恐るべき“働き者”だったという江藤新平。司法制度の近代化が急務と考えたことが伝わる。よほど忙しいのだろうか、何だか居心地の悪い様子にも見える。

もしネット等で写真を調べようとする場合は、後に“反逆者”扱いをされたため、目を覆いたくなるような画像も散見されるので、くれぐれも注意してほしい。

――そのイメージには、私も随分と騙された。

偉大な同郷の先輩を、単に「士族反乱を起こして負けた人」と認識していたのだ。同年代の友人には、その価値をわかっている者も居たというのに。

〔参照(中盤):「回想の剣」〕

あの頃は若かったのだ…そして、ボーッと生きていたのだ。そんな過去を悔いている時間は無い。今が、“反撃の時”である。

「民の司直」としての司法を唱えた江藤新平。一見、冷たく見える視線だが、常に弱い立場の人々には暖かいものだったという。

――それなりに見栄えもする、顔立ちだと思うのだが…

まともな写真では撮られ方も考えていただかねば、“映(ば)え”が重視される現代に生きる、佐賀出身者が江藤さんを“ヒーロー”として推しづらい。

一方で見かけを意識しないのが、江藤新平らしい…と言えなくもない。ここは、現代の“さがんもん”が頑張らねばならないのか。

――少なくとも「悲劇のヒーロー」として認識されるところから始めたい。

徹底して“反逆者”扱いされ、活躍や功績を語りづらかった経過があるようだ。江藤さんは“イメージ戦略”的にスタートダッシュに、大失敗しているのだ。

明治期からの初動の失敗は根が深い。当ブログを書く中でも、この状況から“リベンジ”を果たすのは並大抵の事ではないと強く感じる。

「書かねば。少しずつでも、途切れながらでも…」と、春の彼岸に思ったのだ。

――前列で江藤の右隣に写る方も、佐賀の人のはず。

楠田英世という方で、明治期の民法編纂に大きな貢献があった人物と知られるそうだ。やはり、同郷の仲間に志は受け継がれていったようである。

誤解の無いようにお伝えするが、これらの情報は番組内で何ら触れられていない。もしも、私の勘違いであれば、ご容赦を願いたい。

もともと所用があったうえに上記のような気忙しさもあって、後半はまともに視られていない。歴史好きとしては面白そうな話が続いていた。

次に再放送の情報を見つけたら、今度はしっかり、野村萬斎さんの「ファミリーヒストリー」として拝見したいと思うのだ。

今週初めにあった、春分の日。“お彼岸”としてお墓参りに行った方も多かったかもしれません。

この日の晩。テレビの放送で、私は佐賀の“先輩”の姿を見かけます。同郷というだけの縁ですので「彼岸であったゆえ…」なのかは定かではありません。

ところで、木曜深夜に再放送の予定があったようですが、番組が変更になった様子。「いつ来るともわからぬ、再放送に備えよ…」と、つぶやいてみます。

――祝日だった月曜の夜。

NHK総合テレビでは、著名人の先祖を探る「ファミリーヒストリー」が放送中。

狂言師・野村萬斎さんの家族について、江戸期からの経過が語られる。やはり父方は、次第に芸の探求へと進んでいく家系だ。

番組内容に興味はあったものの色々と忙しく、他事をこなしながら時折に様子を見る程度で視聴していた。

――そして番組は、概ね後半へと進んでいく。

どちらかと言えば、古典芸能としての狂言とは直接関係しないので、おそらくは視聴者からイメージがしづらい、母方の家系に話が展開する。

野村萬斎さんの母方の曾祖父・阪本釤之助(さんのすけ)は、福井・鹿児島・名古屋など各地の行政で手腕を振るったという。

そこで紹介されたのは、さらに一代遡り、萬斎さんから見て、高祖父にあたる阪本政均(さかもと まさひら)という人物の存在。

――私が驚愕したのは、次の瞬間。

テレビ画面に映った集合写真は、明治初期のものと思われる。後列で右の方に写った阪本政均は、裁判所などの要職を歴任したとナレーションが入る。

「もしや江藤さん…が、写ってないか!?」

幕末・明治の佐賀について調べる私には見覚えのある“先輩”の姿があった。

同じ写真の前列中央。おそらくは司法関係者が揃う、その場を代表すべき席に座っていたのが、私の見間違いでなければ江藤新平、その人である。

――相変わらず固い表情で、気難しそうに見える。

「しかし、江藤さん…もっと写真は爽やかに写ってもらわねば。」

よもやの展開だが、映えない写り方をする先輩に、こちらも渋い表情が出る。

恐るべき“働き者”だったという江藤新平。司法制度の近代化が急務と考えたことが伝わる。よほど忙しいのだろうか、何だか居心地の悪い様子にも見える。

もしネット等で写真を調べようとする場合は、後に“反逆者”扱いをされたため、目を覆いたくなるような画像も散見されるので、くれぐれも注意してほしい。

――そのイメージには、私も随分と騙された。

偉大な同郷の先輩を、単に「士族反乱を起こして負けた人」と認識していたのだ。同年代の友人には、その価値をわかっている者も居たというのに。

〔参照(中盤):

あの頃は若かったのだ…そして、ボーッと生きていたのだ。そんな過去を悔いている時間は無い。今が、“反撃の時”である。

「民の司直」としての司法を唱えた江藤新平。一見、冷たく見える視線だが、常に弱い立場の人々には暖かいものだったという。

――それなりに見栄えもする、顔立ちだと思うのだが…

まともな写真では撮られ方も考えていただかねば、“映(ば)え”が重視される現代に生きる、佐賀出身者が江藤さんを“ヒーロー”として推しづらい。

一方で見かけを意識しないのが、江藤新平らしい…と言えなくもない。ここは、現代の“さがんもん”が頑張らねばならないのか。

――少なくとも「悲劇のヒーロー」として認識されるところから始めたい。

徹底して“反逆者”扱いされ、活躍や功績を語りづらかった経過があるようだ。江藤さんは“イメージ戦略”的にスタートダッシュに、大失敗しているのだ。

明治期からの初動の失敗は根が深い。当ブログを書く中でも、この状況から“リベンジ”を果たすのは並大抵の事ではないと強く感じる。

「書かねば。少しずつでも、途切れながらでも…」と、春の彼岸に思ったのだ。

――前列で江藤の右隣に写る方も、佐賀の人のはず。

楠田英世という方で、明治期の民法編纂に大きな貢献があった人物と知られるそうだ。やはり、同郷の仲間に志は受け継がれていったようである。

誤解の無いようにお伝えするが、これらの情報は番組内で何ら触れられていない。もしも、私の勘違いであれば、ご容赦を願いたい。

もともと所用があったうえに上記のような気忙しさもあって、後半はまともに視られていない。歴史好きとしては面白そうな話が続いていた。

次に再放送の情報を見つけたら、今度はしっかり、野村萬斎さんの「ファミリーヒストリー」として拝見したいと思うのだ。

2022年03月22日

「有工の“明るさ”が…」

こんばんは。

春のセンバツ高校野球は、大会初日が雨の影響で1日遅れ、本日も数時間遅れての試合開始でしたね。

私は、有田工業の試合をリアルタイムで見ることは叶わず、結果が出てから完全でない録画を視聴する…という展開でしたが、充分見応えがありました。

今回は急に注目した高校野球の感想なので、シンプルに大急ぎで書きます。私は、あまり野球に詳しくないので、ズレている点があればご容赦ください。

同校の選手たちは、有田町を中心に、武雄、伊万里、そして長崎の波佐見…ごく限られた地域から集ったと聞きます。

――夢の舞台で奮闘する、有田工業の選手たち。

やはり私学の強豪に比べると平均的に小柄な選手が多いようで、それは解説でも触れられていた。

大きく笑って、伸びやかにプレーしているから、さほど体格差は感じない。

いや捕手の方は、よく笑顔を見せるが、投手の方は淡々と表情を崩さない…対照的だと実況が繰り返す。

――“各選手のキャラが立っている”というのか、すごく感情移入できる。

1塁でのクロスプレーがあれば、自分の痛みを忘れたかのように相手を心配して立ち尽くしたり…と人柄がうかがえる。

「大技が使えないならば、小技で」とばかりに左打席から、右打席へ切り替えて、最後の1ストライクを粘る。

攻撃ではわかりやすく残念な場面もあったが、盗塁阻止や牽制球で、相手校(国学院久我山)のチャンスを崩す展開も多く見られた。

――「何だ、この渋すぎるチームは…私好みだ!」

何の因果か望郷の叫びを続ける、佐賀出身の私の心を鷲(わし)づかみだ。地味ながら佐賀県人に愛されそうな、チーム力と固い守備で切り抜けるスタイル。

しかも、画面を通じて“有工”の明るさが…空気が伝わってくるような。監督が選手の頭を撫で撫でするのが、ほほえましい。

有田工業野球部は、水害で被害が大きかった地域に、手伝いに赴いたというエピソードも聞いた。それらの苦労は感じさせない。

――このほんのりと感じる、明るさは…

全国に知られる“陶器市”で鳴らした有田町の土地柄なのだろうか。何やら見ていて楽しかった試合。

今回のセンバツでは「まず1勝したい」という目標は達せられなかった。だが、有田工業の試合を見る限り「佐賀を元気にしたい」という目的ならば、果たせたところがあるのではないか。

また、多くの佐賀県の出身者がこの試合を見て、なにがしかの感銘を受けたことは想像に難くない。

――インターネット上でも「有田工業」の検索が多くあったようで…

私の知る限りでは、検索キーワードの30位くらいには入っていたようだ。

ネット上の検索ランキング上位に並ぶ単語を見るにつけ、世の中はいろいろと大変である。本日は停電関連が心配事だ。

物理的にまで暗く寒い世相だが、球児たちに見た明るさ、爽やかさに“希望”を感じたのは、私だけではないだろう。

「この夏も、有田工業の姿を甲子園で見たい」という声もあふれたようだ。

――しかし佐賀県内では、その“有工”を凌ぐべく、

各校も地道に鍛錬を積んでいるはず…普段は熱心に野球を見ることの少ない私だが、これは今夏の楽しみが出来たようだ。

春のセンバツ高校野球は、大会初日が雨の影響で1日遅れ、本日も数時間遅れての試合開始でしたね。

私は、有田工業の試合をリアルタイムで見ることは叶わず、結果が出てから完全でない録画を視聴する…という展開でしたが、充分見応えがありました。

今回は急に注目した高校野球の感想なので、シンプルに大急ぎで書きます。私は、あまり野球に詳しくないので、ズレている点があればご容赦ください。

同校の選手たちは、有田町を中心に、武雄、伊万里、そして長崎の波佐見…ごく限られた地域から集ったと聞きます。

――夢の舞台で奮闘する、有田工業の選手たち。

やはり私学の強豪に比べると平均的に小柄な選手が多いようで、それは解説でも触れられていた。

大きく笑って、伸びやかにプレーしているから、さほど体格差は感じない。

いや捕手の方は、よく笑顔を見せるが、投手の方は淡々と表情を崩さない…対照的だと実況が繰り返す。

――“各選手のキャラが立っている”というのか、すごく感情移入できる。

1塁でのクロスプレーがあれば、自分の痛みを忘れたかのように相手を心配して立ち尽くしたり…と人柄がうかがえる。

「大技が使えないならば、小技で」とばかりに左打席から、右打席へ切り替えて、最後の1ストライクを粘る。

攻撃ではわかりやすく残念な場面もあったが、盗塁阻止や牽制球で、相手校(国学院久我山)のチャンスを崩す展開も多く見られた。

――「何だ、この渋すぎるチームは…私好みだ!」

何の因果か望郷の叫びを続ける、佐賀出身の私の心を鷲(わし)づかみだ。地味ながら佐賀県人に愛されそうな、チーム力と固い守備で切り抜けるスタイル。

しかも、画面を通じて“有工”の明るさが…空気が伝わってくるような。監督が選手の頭を撫で撫でするのが、ほほえましい。

有田工業野球部は、水害で被害が大きかった地域に、手伝いに赴いたというエピソードも聞いた。それらの苦労は感じさせない。

――このほんのりと感じる、明るさは…

全国に知られる“陶器市”で鳴らした有田町の土地柄なのだろうか。何やら見ていて楽しかった試合。

今回のセンバツでは「まず1勝したい」という目標は達せられなかった。だが、有田工業の試合を見る限り「佐賀を元気にしたい」という目的ならば、果たせたところがあるのではないか。

また、多くの佐賀県の出身者がこの試合を見て、なにがしかの感銘を受けたことは想像に難くない。

――インターネット上でも「有田工業」の検索が多くあったようで…

私の知る限りでは、検索キーワードの30位くらいには入っていたようだ。

ネット上の検索ランキング上位に並ぶ単語を見るにつけ、世の中はいろいろと大変である。本日は停電関連が心配事だ。

物理的にまで暗く寒い世相だが、球児たちに見た明るさ、爽やかさに“希望”を感じたのは、私だけではないだろう。

「この夏も、有田工業の姿を甲子園で見たい」という声もあふれたようだ。

――しかし佐賀県内では、その“有工”を凌ぐべく、

各校も地道に鍛錬を積んでいるはず…普段は熱心に野球を見ることの少ない私だが、これは今夏の楽しみが出来たようだ。

2022年03月19日

「武雄よ、共〔とも〕に…」

こんばんは。

春のセンバツ高校野球は、昨日(18日)の雨天により、本日(19日)に開幕していますね。

有田工業の試合も1日遅れ、22日(火)第1試合と表示されています。

試合日程が延びたことで有田工が勝ち進まない限り、私はその活躍をリアルタイムで見ることはできないようです。

――しかし、このぐらいで挫ける私ではありません。

「私は佐賀藩士(?)だから耐えられる…」という、いつもの論法。そして逆転の発想で語ります。

「…試合が1日延びたなら、この記事を書く!」というわけで、今春の高校野球に便乗して、今度は有田の東にある“武雄”を語ります。

今回大会の有田工業高校のメンバーですが、有田町の隣にある、武雄市の中学から進学した選手も多いようです。

これは、出身選手の地元・武雄でも自慢したいポイントのようで、関係者各位はきっと盛り上がっているはず…。

――この記事、佐賀に詳しくない人がお読みの可能性も。

もしや「武雄〔ぶゆう〕って呼んでもいいか?」と、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の上総広常〔演:佐藤浩市〕っぽい事を言い出す方もいるかもしれません。

佐賀県の地名は武雄〔たけお〕と読みます。間違っても、「お前も俺も、武雄〔ぶゆう〕。みんな武雄〔ぶゆう〕だ~!」と盛り上がらないようにお願いします。

この辺りは『鎌倉殿…』に出た、いわゆる“武衛〔ぶえい〕コント”の真似です。ご存じない皆様は、さらりと流してください。

「言葉の誤解があって、皆が“将軍クラス”の呼ばれ方をする…」という、今年の大河ドラマならではの、とても面白い場面でした。

――しかし“武雄”〔たけお〕とは、やはり強そうな地名。

実はその名に違わない“強者”。幕末から明治にかかる激動の時代。佐賀藩の武雄領と言えば“武芸第一”とまで称されたという精鋭揃い。

しかも「腕っぷしが強い」という粗野な印象ではなく、近代化が進んでいた先進地域だったことに理由があるようです。

戊辰戦争の際には旧幕府方で“無敗”と恐れられた庄内藩(山形)をくい止め、新政府側に付いて、孤立した久保田藩(秋田)を救う等の活躍が伝わります。

※そんな縁もあり、秋田の竿燈祭りが武雄にお目見えしたことも…

――早期に“黒船来航”を想定し、

長崎では外国船に備えた砲台を築くなど、異国に対抗するために強くなった、佐賀藩にとって、不本意だったはずの国内での戦い。

葛藤はあったかもしれませんが、武雄領の精鋭たちは奮戦し、長引かせては危うい内戦の早期終結に貢献することになりました。

その「武雄の物語」の始まりは、今から二百年前ほど昔。幕末期、佐賀藩の名君として知られる鍋島直正公が、まだ10歳前後の少年だった頃。

――のちの名君には“兄貴分”が存在しました。

佐賀藩には、支藩や自治領が多かったのですが、もとは龍造寺一門の“武雄鍋島家”もその1つ。

当ブログでは幕末の黎明期から活躍し、佐賀藩の近代化を先導していた武雄領主・鍋島茂義公の役回りに注目して綴ってきました。

“蘭癖”(西洋かぶれ)と評される鍋島茂義は、一回り年下の義弟(妻の弟)にあたる、鍋島直正に多大な影響を与えたようです。

――そんな“蘭学兄貴”・茂義公の背中を見つめて。

西洋砲術の導入、科学技術の研究、欧米からの文物収集、家来の語学習得への派遣。よほど自由に行動したかったか、早期に隠居するところまで…

武雄領主・鍋島茂義が先んじて行った事。まるで、その背中を追いかけていたような佐賀藩主・鍋島直正。

このように佐賀藩の政策を進めた結果、幕末期には、日本の近代化のトップランナーになったと考えています。

その茂義公が語学を習得させようと、長崎に派遣した武雄の人・山口尚芳(範蔵)は、もっと知られてほしい方。「やまぐち ますか」とお読みするのが一般的。

明治初期の“岩倉使節団”の副使で、有名な写真に映った五人のうちの1人。勤王志士ですが西洋事情に詳しい「スマートな紳士」との印象を持っています。

〔参照:「魅力度と“第三の男”(前編)」、「魅力度と“第三の男”(後編)」〕

※右下の写真(一部)に注目。ハットを胸前に携えたジェントルマン。それが、山口尚芳…

――幕末期の先進地・武雄から、世界に雄飛した陶磁器の町・有田へ。

そう考えると、私には近隣の2市町ではあるものの、何だか“壮大な進学”をした学生さんたち…という見え方をします。

甲子園で勝ち進む事も楽しみですが、佐賀のものづくりの伝統を受け継いだ、工業高校としての存在感にも期待するところがあります。

ある映像で有田工業の学生さんが課題に取り組む姿を見かける機会があったのですが、すごく真剣な“良い目”をしていたと記憶するのです。

…現在のところ、有田工業の出場試合は、22日(火)の第1試合。

私のように放送時間に見られない方も多いと思います。地元・佐賀から、いや、全国から応援ができる皆様。よろしくお願いします。

春のセンバツ高校野球は、昨日(18日)の雨天により、本日(19日)に開幕していますね。

有田工業の試合も1日遅れ、22日(火)第1試合と表示されています。

試合日程が延びたことで有田工が勝ち進まない限り、私はその活躍をリアルタイムで見ることはできないようです。

――しかし、このぐらいで挫ける私ではありません。

「私は佐賀藩士(?)だから耐えられる…」という、いつもの論法。そして逆転の発想で語ります。

「…試合が1日延びたなら、この記事を書く!」というわけで、今春の高校野球に便乗して、今度は有田の東にある“武雄”を語ります。

今回大会の有田工業高校のメンバーですが、有田町の隣にある、武雄市の中学から進学した選手も多いようです。

これは、出身選手の地元・武雄でも自慢したいポイントのようで、関係者各位はきっと盛り上がっているはず…。

――この記事、佐賀に詳しくない人がお読みの可能性も。

もしや「武雄〔ぶゆう〕って呼んでもいいか?」と、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の上総広常〔演:佐藤浩市〕っぽい事を言い出す方もいるかもしれません。

佐賀県の地名は武雄〔たけお〕と読みます。間違っても、「お前も俺も、武雄〔ぶゆう〕。みんな武雄〔ぶゆう〕だ~!」と盛り上がらないようにお願いします。

この辺りは『鎌倉殿…』に出た、いわゆる“武衛〔ぶえい〕コント”の真似です。ご存じない皆様は、さらりと流してください。

「言葉の誤解があって、皆が“将軍クラス”の呼ばれ方をする…」という、今年の大河ドラマならではの、とても面白い場面でした。

――しかし“武雄”〔たけお〕とは、やはり強そうな地名。

実はその名に違わない“強者”。幕末から明治にかかる激動の時代。佐賀藩の武雄領と言えば“武芸第一”とまで称されたという精鋭揃い。

しかも「腕っぷしが強い」という粗野な印象ではなく、近代化が進んでいた先進地域だったことに理由があるようです。

戊辰戦争の際には旧幕府方で“無敗”と恐れられた庄内藩(山形)をくい止め、新政府側に付いて、孤立した久保田藩(秋田)を救う等の活躍が伝わります。

※そんな縁もあり、秋田の竿燈祭りが武雄にお目見えしたことも…

――早期に“黒船来航”を想定し、

長崎では外国船に備えた砲台を築くなど、異国に対抗するために強くなった、佐賀藩にとって、不本意だったはずの国内での戦い。

葛藤はあったかもしれませんが、武雄領の精鋭たちは奮戦し、長引かせては危うい内戦の早期終結に貢献することになりました。

その「武雄の物語」の始まりは、今から二百年前ほど昔。幕末期、佐賀藩の名君として知られる鍋島直正公が、まだ10歳前後の少年だった頃。

――のちの名君には“兄貴分”が存在しました。

佐賀藩には、支藩や自治領が多かったのですが、もとは龍造寺一門の“武雄鍋島家”もその1つ。

当ブログでは幕末の黎明期から活躍し、佐賀藩の近代化を先導していた武雄領主・鍋島茂義公の役回りに注目して綴ってきました。

“蘭癖”(西洋かぶれ)と評される鍋島茂義は、一回り年下の義弟(妻の弟)にあたる、鍋島直正に多大な影響を与えたようです。

――そんな“蘭学兄貴”・茂義公の背中を見つめて。

西洋砲術の導入、科学技術の研究、欧米からの文物収集、家来の語学習得への派遣。よほど自由に行動したかったか、早期に隠居するところまで…

武雄領主・鍋島茂義が先んじて行った事。まるで、その背中を追いかけていたような佐賀藩主・鍋島直正。

このように佐賀藩の政策を進めた結果、幕末期には、日本の近代化のトップランナーになったと考えています。

その茂義公が語学を習得させようと、長崎に派遣した武雄の人・山口尚芳(範蔵)は、もっと知られてほしい方。「やまぐち ますか」とお読みするのが一般的。

明治初期の“岩倉使節団”の副使で、有名な写真に映った五人のうちの1人。勤王志士ですが西洋事情に詳しい「スマートな紳士」との印象を持っています。

〔参照:

※右下の写真(一部)に注目。ハットを胸前に携えたジェントルマン。それが、山口尚芳…

――幕末期の先進地・武雄から、世界に雄飛した陶磁器の町・有田へ。

そう考えると、私には近隣の2市町ではあるものの、何だか“壮大な進学”をした学生さんたち…という見え方をします。

甲子園で勝ち進む事も楽しみですが、佐賀のものづくりの伝統を受け継いだ、工業高校としての存在感にも期待するところがあります。

ある映像で有田工業の学生さんが課題に取り組む姿を見かける機会があったのですが、すごく真剣な“良い目”をしていたと記憶するのです。

…現在のところ、有田工業の出場試合は、22日(火)の第1試合。

私のように放送時間に見られない方も多いと思います。地元・佐賀から、いや、全国から応援ができる皆様。よろしくお願いします。

2022年03月16日

「球春に唸〔うな〕れ!」

こんばんは。

いきなり、何を言い出すのかという本日のタイトル。佐賀県から有田工業高校が春の選抜甲子園大会に出場。

地元の皆様ならば、テレビで見たかもしれませんが、私は、サガテレビのネットニュースで“出陣”前の県庁への挨拶の風景を見かけました。

そして、以下は例によって“本編”みたいな調子で綴ります。

――「勝って佐賀の人を元気にしたい」というコメント。

「おおっ、まるで“ご当地アイドル”のような精神…」

選手の代表2人が語る意気込み。おおむね私の印象はこうだった。

「守備面では、エラーをせずにしっかりと…」「打撃面では、低い打球で1点をもぎとる野球」「球を打たせてとる」「1勝して佐賀の人を元気にできるように」

――「…サガだ。この感じ、どこまでも佐賀だ…」

若者にして、何と“地道な”抱負を語るのだ。とても“佐賀”っぽい決意表明だと感じる。そして、有田工業は、やはり手堅く守り勝つチームだとの評価を聞く。

派手さに走らず、コツコツと取り組む。幕末期に「日本の産業革命」を始めたとも評される技術革新を進めた、佐賀のものづくり。

高熱で鉄を溶かす“反射炉”など当時、最先端の西洋技術を研究し、佐賀藩は技術のトップランナーとしての力を獲得していった。

それには江戸期の窯業(陶磁器産業)で培った「炎を操る技術」が関わった事は調べがついている。

――明治へと受け継がれた、佐賀の産業技術。

有田工業高校のルーツを見ると、明治十四年に当地に設立された、窯業の技術者養成機関「勉脩学舎」にあるそうだ。

同じ年、東京では『明治十四年の政変』で、大隈重信侯はじめ佐賀出身者も色々と大変だったのだが、ここでは深くは触れない。

その頃も、地元・佐賀では江戸期からの産業の蓄積を、守り育てていく試みが続けられていたということだろう。

――有田に関わる“本編”の登場人物も。

少年期に佐賀の藩校・弘道館で出会った頃から、大隈重信(八太郎)と友達だったという久米邦武(丈一郎)。

その父・久米邦郷は、有田皿山代官という佐賀藩の産業に関わる重責も担うエリートだった。

〔参照:「主に有田町民の方を対象にしたつぶやき(前編)」〕

明治期には、有田の陶磁器産業の発展にも助力した久米邦武だったが、子・久米桂一郎(日本の洋画家として著名)と距離感があり、別居していたという。

そんな時に同郷の旧友・大隈重信が親子の間を取り持ったと聞く。若い頃の友達と、年寄りになっても仲良くある事には得がたい価値があると思うのだ。

――「球春に唸〔うな〕れ…」

コロナ禍の続く中、制約がありつつも開催できている高校野球。各地の野球部だけでなく、吹奏楽(ブラスバンド)部にとっても、晴れの舞台であるらしい。

長くご覧いただいて、私の思考回路が読める方なら、お気付きかもしれない。

私は甲子園大会で「不屈の佐賀」をイメージする、あのアニメのテーマソングが響き渡るのを聞いてみたいのだ。

〔参照(中盤):「昨年の我に、今年は勝つべし」〕

そして、勝ち進む有田工業を見たいのだが、対戦相手の国学院久我山は、あの“イチロー”から走塁の指導も受けたらしい。

そもそも、センバツ大会なのだから、出場校は間違いなく強豪揃いである。

――このように佐賀県民だけでなく、全国の佐賀出身者も見ています。

…とプレッシャー(?)をかけるのは本意ではありません。しかし、熱い注目をしているのは確かです。

以上が、私からの幾分、風変わりなエールです。思う存分、夢の舞台・甲子園を駆け抜けてきてほしいと思います。

現在のスケジュールですと、有田工業は21日(月・祝)の第1試合に登場予定だそうです。見らんば…

いきなり、何を言い出すのかという本日のタイトル。佐賀県から有田工業高校が春の選抜甲子園大会に出場。

地元の皆様ならば、テレビで見たかもしれませんが、私は、サガテレビのネットニュースで“出陣”前の県庁への挨拶の風景を見かけました。

そして、以下は例によって“本編”みたいな調子で綴ります。

――「勝って佐賀の人を元気にしたい」というコメント。

「おおっ、まるで“ご当地アイドル”のような精神…」

選手の代表2人が語る意気込み。おおむね私の印象はこうだった。

「守備面では、エラーをせずにしっかりと…」「打撃面では、低い打球で1点をもぎとる野球」「球を打たせてとる」「1勝して佐賀の人を元気にできるように」

――「…サガだ。この感じ、どこまでも佐賀だ…」

若者にして、何と“地道な”抱負を語るのだ。とても“佐賀”っぽい決意表明だと感じる。そして、有田工業は、やはり手堅く守り勝つチームだとの評価を聞く。

派手さに走らず、コツコツと取り組む。幕末期に「日本の産業革命」を始めたとも評される技術革新を進めた、佐賀のものづくり。

高熱で鉄を溶かす“反射炉”など当時、最先端の西洋技術を研究し、佐賀藩は技術のトップランナーとしての力を獲得していった。

それには江戸期の窯業(陶磁器産業)で培った「炎を操る技術」が関わった事は調べがついている。

――明治へと受け継がれた、佐賀の産業技術。

有田工業高校のルーツを見ると、明治十四年に当地に設立された、窯業の技術者養成機関「勉脩学舎」にあるそうだ。

同じ年、東京では『明治十四年の政変』で、大隈重信侯はじめ佐賀出身者も色々と大変だったのだが、ここでは深くは触れない。

その頃も、地元・佐賀では江戸期からの産業の蓄積を、守り育てていく試みが続けられていたということだろう。

――有田に関わる“本編”の登場人物も。

少年期に佐賀の藩校・弘道館で出会った頃から、大隈重信(八太郎)と友達だったという久米邦武(丈一郎)。

その父・久米邦郷は、有田皿山代官という佐賀藩の産業に関わる重責も担うエリートだった。

〔参照:

明治期には、有田の陶磁器産業の発展にも助力した久米邦武だったが、子・久米桂一郎(日本の洋画家として著名)と距離感があり、別居していたという。

そんな時に同郷の旧友・大隈重信が親子の間を取り持ったと聞く。若い頃の友達と、年寄りになっても仲良くある事には得がたい価値があると思うのだ。

――「球春に唸〔うな〕れ…」

コロナ禍の続く中、制約がありつつも開催できている高校野球。各地の野球部だけでなく、吹奏楽(ブラスバンド)部にとっても、晴れの舞台であるらしい。

長くご覧いただいて、私の思考回路が読める方なら、お気付きかもしれない。

私は甲子園大会で「不屈の佐賀」をイメージする、あのアニメのテーマソングが響き渡るのを聞いてみたいのだ。

〔参照(中盤):

そして、勝ち進む有田工業を見たいのだが、対戦相手の国学院久我山は、あの“イチロー”から走塁の指導も受けたらしい。

そもそも、センバツ大会なのだから、出場校は間違いなく強豪揃いである。

――このように佐賀県民だけでなく、全国の佐賀出身者も見ています。

…とプレッシャー(?)をかけるのは本意ではありません。しかし、熱い注目をしているのは確かです。

以上が、私からの幾分、風変わりなエールです。思う存分、夢の舞台・甲子園を駆け抜けてきてほしいと思います。

現在のスケジュールですと、有田工業は21日(月・祝)の第1試合に登場予定だそうです。見らんば…

2022年03月13日

「ロード・オブ・サガ ~三つの“佐賀”~(後編)」

こんばんは。

さて、前編のテーマは「ロード・オブ・サガ(Road of Saga)」でした。「佐賀へと、つながる道」という感じでしょうか。

後編のテーマは「ロード・オブ・サガ(Lord of Saga)」で、まとめてみます。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の英語タイトル(The 13 Lords of the Shogun)は、概ね「鎌倉幕府の将軍を支える13人の領主たち」の意味と聞きます。

そして江戸時代の“藩主”や、藩内各地域の“領主”も、大まかには“Lord”の単語で訳すようなので…こんな事を考えてみました。

――当ブログを始めてから行き当たった課題。

それは「私が語るべき“佐賀”は、どこまでの範囲なのか…」という疑問。普通に考えれば「それは佐賀藩なのでは?」という答えになるのでしょう。

現在の「佐賀県」の江戸時代の姿について。幕府の直轄領(天領)を除けば、三つに大別されるという見方が一般的であると思います。

A.佐賀藩

B.唐津藩

C.対馬藩(田代領)

前編に続いて三択クイズっぽいですが、3つとも正解です。ちなみに佐賀藩内には、さらに三つの“支藩”(小城・蓮池・鹿島)があります。

――まずは「A.佐賀藩」。

佐賀藩の中に、三つの支藩があることはお伝えしましたが、他に各地域にも、ご領主(邑主)が居られます。

この辺りは、まだまだ私は勉強中で知識が浅いのですが、今後のために整理を試みます。私が参照した資料では概ね以下の内容でした。

・支藩(3家)…小城・蓮池・鹿島

・親類(4家)…白石・神代・久保田村田・村田

・親類同格(4家)…武雄・多久・諫早・須古

「親類」の神代家・久保田村田家、「親類同格」の多久・諫早家以外は、上記の名称後に“鍋島家”が付くようです。

また「親類」の“白石”は、みやき町周辺に領地のあった白石鍋島家。「親類同格」の“須古鍋島家”は、現在の白石町にありました。

――あわせて佐賀藩の上級家臣団11家。

では、この領主たちを「“佐賀殿”の11人(The 11 Lords of the Saga)」とでも語るべきか…(?)とか連想したりもします。

ちなみに「親類同格」の4家は、元は龍造寺氏の家柄で「龍造寺四家」という呼び方もするようです。

〔参照(中盤):「佐賀と長崎をつなぐもの」〔諫早駅〕〕

幕末期には鍋島直正の藩政改革に助力し、明治初期には戊辰戦争で奮闘するなど、この龍造寺四家はそれぞれに存在感を示しました。

県内にお住まいの方は、身近な地域の“ご領主”さまを意識すると、親近感がアップして良いかも(!)…と思います。

――続いて「B.唐津藩」。

「A.佐賀藩」の話が複雑になり過ぎたので、ここからはシンプルに書きます。

現在のところ“本編”で「唐津藩」の登場人物は、幕末に老中格として難局に挑んだ小笠原長行にのみ焦点を絞っています。

江戸に行くなり、幕府の重職に就いた小笠原長行ですが、その見つめる先には、いつも若き第14代将軍・徳川家茂の姿があるような描き方にしています。

〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑤(若き“将軍”への視線)〕

博学で、温厚そうなイメージのある方ですが、幾つかのエピソードから「上様のためなら!」という心意気を感じるところがあります。

――明治初期に、旧幕府方として戦ったためか…?

藩主の名代(代理)として扱われている小笠原長行。唐津藩主に就いていたかについては、議論があるようです。

〔参照(後半):「もしも不遇を感じた時には…」〕

また、小笠原家は先代藩主の水野家より、唐津の領地を引き継いでから、わずか半世紀ほどで、江戸幕府が終わってしまいました。

江戸期を通じて佐賀藩主だった鍋島家とは事情が異なるので、唐津の皆様から小笠原家は、どの程度の親しみを持たれているか…気になるところです。

現在の佐賀県には、幕府に忠義を尽くそうとした“佐幕派”の唐津藩もあったことは意識しながら、“本編”を書いています。

――そして「C.対馬藩(田代領)」。

当初は「“本編”では描けないか…」と考えましたが、第16話に現在の佐賀県鳥栖市(東部)・基山町にあたる対馬藩・田代領の物語を入れてみました。

1861年(万延二年・文久元年)には、“対馬事件”が起きました。ロシア軍艦ポサドニック号が対馬に上陸し、島内の土地を占拠した事件です。

この事態を受け、第16話に登場した田代領の若者たちも、本藩がある対馬(現・長崎県)へと向かいます。

その頃、佐賀藩士たちも、蒸気船“電流丸”を運用して周辺海域の警戒にあたっていました。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑱(蒸気船の集まる海域)〕

――“佐賀”にいた対馬藩士の視点も取り入れた、第16話「攘夷沸騰」。

当時、佐賀藩は幕府から蒸気船“観光丸”を預かっており、船長は佐野常民。幕府の外国奉行・小栗忠順に同行して、対馬に上陸しています。

こういった佐賀藩のエピソードを、さらに深掘りする書き方もあったのかもしれませんが、あえて田代領の対馬藩士たちだけが登場する回を加えています。

個人的に「対馬藩(田代領)の三部作」と呼称するシリーズです。ちなみに対馬藩主・宗義和は、お名前のみが登場します。

〔参照①:第16話「攘夷沸騰」⑮(“薬の街”に吹く風)〕

〔参照②:第16話「攘夷沸騰」⑯(露西亜〔ロシア〕の牙)〕

〔参照③:第16話「攘夷沸騰」⑳(基山の誇り、田代の想い)〕

この後、対馬藩士たちは“攘夷派”として長州藩(山口)に接近していきます。

――幕末。三つの“佐賀”の物語。

私は行けなかった2018年の「肥前さが幕末・維新博覧会」。当時の冊子を入手し、佐賀市内だけでなく、唐津・鳥栖にサテライト館があったと知りました。

開国を進める幕府に忠義を尽くそうとする唐津藩。異国の脅威を打ち払おうと攘夷に目覚める対馬藩(田代領)。

そして、日本の近代化こそ問題の解決につながると信じ、早くから独自の路線を進んできた佐賀藩。三者それぞれの立場で繰り広げられた“佐賀”の幕末。

さすがに「佐賀だけで幕末が語れる」とまでは言いませんが、「佐賀の視点で幕末を語る」と新しい物語が見えてくる!のは確かだと思います。

さて、前編のテーマは「ロード・オブ・サガ(Road of Saga)」でした。「佐賀へと、つながる道」という感じでしょうか。

後編のテーマは「ロード・オブ・サガ(Lord of Saga)」で、まとめてみます。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の英語タイトル(The 13 Lords of the Shogun)は、概ね「鎌倉幕府の将軍を支える13人の領主たち」の意味と聞きます。

そして江戸時代の“藩主”や、藩内各地域の“領主”も、大まかには“Lord”の単語で訳すようなので…こんな事を考えてみました。

――当ブログを始めてから行き当たった課題。

それは「私が語るべき“佐賀”は、どこまでの範囲なのか…」という疑問。普通に考えれば「それは佐賀藩なのでは?」という答えになるのでしょう。

現在の「佐賀県」の江戸時代の姿について。幕府の直轄領(天領)を除けば、三つに大別されるという見方が一般的であると思います。

A.佐賀藩

B.唐津藩

C.対馬藩(田代領)

前編に続いて三択クイズっぽいですが、3つとも正解です。ちなみに佐賀藩内には、さらに三つの“支藩”(小城・蓮池・鹿島)があります。

――まずは「A.佐賀藩」。

佐賀藩の中に、三つの支藩があることはお伝えしましたが、他に各地域にも、ご領主(邑主)が居られます。

この辺りは、まだまだ私は勉強中で知識が浅いのですが、今後のために整理を試みます。私が参照した資料では概ね以下の内容でした。

・支藩(3家)…小城・蓮池・鹿島

・親類(4家)…白石・神代・久保田村田・村田

・親類同格(4家)…武雄・多久・諫早・須古

「親類」の神代家・久保田村田家、「親類同格」の多久・諫早家以外は、上記の名称後に“鍋島家”が付くようです。

また「親類」の“白石”は、みやき町周辺に領地のあった白石鍋島家。「親類同格」の“須古鍋島家”は、現在の白石町にありました。

――あわせて佐賀藩の上級家臣団11家。

では、この領主たちを「“佐賀殿”の11人(The 11 Lords of the Saga)」とでも語るべきか…(?)とか連想したりもします。

ちなみに「親類同格」の4家は、元は龍造寺氏の家柄で「龍造寺四家」という呼び方もするようです。

〔参照(中盤):

幕末期には鍋島直正の藩政改革に助力し、明治初期には戊辰戦争で奮闘するなど、この龍造寺四家はそれぞれに存在感を示しました。

県内にお住まいの方は、身近な地域の“ご領主”さまを意識すると、親近感がアップして良いかも(!)…と思います。

――続いて「B.唐津藩」。

「A.佐賀藩」の話が複雑になり過ぎたので、ここからはシンプルに書きます。

現在のところ“本編”で「唐津藩」の登場人物は、幕末に老中格として難局に挑んだ小笠原長行にのみ焦点を絞っています。

江戸に行くなり、幕府の重職に就いた小笠原長行ですが、その見つめる先には、いつも若き第14代将軍・徳川家茂の姿があるような描き方にしています。

〔参照(後半):

博学で、温厚そうなイメージのある方ですが、幾つかのエピソードから「上様のためなら!」という心意気を感じるところがあります。

――明治初期に、旧幕府方として戦ったためか…?

藩主の名代(代理)として扱われている小笠原長行。唐津藩主に就いていたかについては、議論があるようです。

〔参照(後半):

また、小笠原家は先代藩主の水野家より、唐津の領地を引き継いでから、わずか半世紀ほどで、江戸幕府が終わってしまいました。

江戸期を通じて佐賀藩主だった鍋島家とは事情が異なるので、唐津の皆様から小笠原家は、どの程度の親しみを持たれているか…気になるところです。

現在の佐賀県には、幕府に忠義を尽くそうとした“佐幕派”の唐津藩もあったことは意識しながら、“本編”を書いています。

――そして「C.対馬藩(田代領)」。

当初は「“本編”では描けないか…」と考えましたが、第16話に現在の佐賀県鳥栖市(東部)・基山町にあたる対馬藩・田代領の物語を入れてみました。

1861年(万延二年・文久元年)には、“対馬事件”が起きました。ロシア軍艦ポサドニック号が対馬に上陸し、島内の土地を占拠した事件です。

この事態を受け、第16話に登場した田代領の若者たちも、本藩がある対馬(現・長崎県)へと向かいます。

その頃、佐賀藩士たちも、蒸気船“電流丸”を運用して周辺海域の警戒にあたっていました。

〔参照:

――“佐賀”にいた対馬藩士の視点も取り入れた、第16話「攘夷沸騰」。

当時、佐賀藩は幕府から蒸気船“観光丸”を預かっており、船長は佐野常民。幕府の外国奉行・小栗忠順に同行して、対馬に上陸しています。

こういった佐賀藩のエピソードを、さらに深掘りする書き方もあったのかもしれませんが、あえて田代領の対馬藩士たちだけが登場する回を加えています。

個人的に「対馬藩(田代領)の三部作」と呼称するシリーズです。ちなみに対馬藩主・宗義和は、お名前のみが登場します。

〔参照①:

〔参照②:

〔参照③:

この後、対馬藩士たちは“攘夷派”として長州藩(山口)に接近していきます。

――幕末。三つの“佐賀”の物語。

私は行けなかった2018年の「肥前さが幕末・維新博覧会」。当時の冊子を入手し、佐賀市内だけでなく、唐津・鳥栖にサテライト館があったと知りました。

開国を進める幕府に忠義を尽くそうとする唐津藩。異国の脅威を打ち払おうと攘夷に目覚める対馬藩(田代領)。

そして、日本の近代化こそ問題の解決につながると信じ、早くから独自の路線を進んできた佐賀藩。三者それぞれの立場で繰り広げられた“佐賀”の幕末。

さすがに「佐賀だけで幕末が語れる」とまでは言いませんが、「佐賀の視点で幕末を語る」と新しい物語が見えてくる!のは確かだと思います。

2022年03月09日

「ロード・オブ・サガ ~三つの“佐賀”~(前編)」

こんばんは。

一時、ブログが閲覧できなかっただけで仰々しくも「心新たに“佐賀”を語ろう」と決意した前回。

今回は、何やら洋画劇場っぽいタイトルですが、それほど壮大な話ではなく、佐賀ローカルの話を展開します。

でも、県内在住の皆様ならば、日常にある“冒険”の世界。「もっと、サガを探索しよう…」と前振りをしてみます。

――ふと、気付いた事があります。

それは「私にとって“佐賀”とは何処なのか…」という問題。とくに哲学的な物語が待っているわけではありません。

私は地名として“佐賀”と書く時に、おそらくは3種類の意味で使い分けます。

①佐賀県

②佐賀市

③佐賀藩

…「以上の3つのうち、正解はどれ?」という、三択クイズではありません。

気付いたのは最近ですが、無意識に“三つの佐賀”を記していたようです。

――まずは、「①佐賀県」。

写真は、有名な県境の橋から…おそらく私が単に“佐賀”と書けば「佐賀県」の意味で使っていることが最も多いと思います。

これは九州以外の他地域に住む、佐賀の出身者には、ある程度は共通する感覚なのではないか…と考えるところ。

いざ、関門海峡を渡ってしまうと、市町単位ではなく、都道府県単位で捉えて話をすることが多いと思うのですね。

九州の出身者同士とわかった時、例えば「長崎の出身」と聞けば、「私は佐賀なんですよ~」という流れです。

――続いて、「②佐賀市」。

これが最も、佐賀に住む皆様の感覚に近いかもしれませんね。県内の方が、「今日は“佐賀”に行ってきたとよ。」とか会話する時。

これは、佐賀市内と見て間違いない…あるいは、もっと狭く、佐賀市中心街を指している事もあるかもしれません。

当ブログは、県内に居住していない私が書いているので、このような場面では「佐賀」とは言わず、なるべく“佐賀市内”と表現することを心がけています。

なお、書籍などで「佐賀じゃなかよ、唐津ばい…」という表現を見かけることもあります。これは唐津市であって佐賀市ではないという意味なのか、それとも…

――そして、「③佐賀藩」。

佐賀藩のことをそのまま「佐賀」と語ってしまうのは“歴史好き”に限定されるでしょう。日常会話で使うと誤解が生じそうです。

ただ、当ブログは一応は“歴史系”のブログに分類されると思うので、“佐賀”という言葉がそのまま「佐賀藩」を指す記事も多いです。

「この時、佐賀の存在が…」とか書く時は、ほぼ佐賀藩を表現しています。

現在の佐賀市中心部に近い佐賀城周辺を語る時には、“佐賀城下”という表現を使っていることが多いはず。

――“佐賀”という、地名1つで語っても…

このように多面的な解釈が可能です。とくに「③佐賀藩」については、当ブログが最も熱く語りたいところです。

なお、先ほどの唐津市の「佐賀じゃなかばい」アピールは、歴史的経過が関係するところが大きいかと。

――ご存知のように、佐賀県北西部の唐津市周辺は

佐賀藩ではなく、唐津藩が統治していました。そして、佐賀県東部・基山町と鳥栖市(東部)には、対馬藩の田代領がありました。

以前は「…わかりづらい」とか思っていましたが、最近では「佐賀は、この複雑さが面白い」と感じるようになっています。詳しくは後編で語ろうと思います。

――よく佐賀県の地図を眺めながら…

私の手元には、叔父上から届いた地図があります。佐賀県の道路を示したものですが、ここに「…ロード(Road)・オブ・サガ」との英字表記が含まれます。

こうして加齢に伴う記憶力の低下、仕事で降り注ぐ情報による記憶の容量不足をものともせず、私の佐賀に関する知識は増える一方です。

――後編も「ロード・オブ・サガ」で語る予定ですが、

英単語は、「Road(道路)」から「Lord(領主、所有者)」へと変わります。

洋画「ロード・オブ・ザ・リング」、そして大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の英語副題(The 13 Lords of the Shogun)は、こちらのロード(Lord)のようですね。

前編は現代を中心に語りましたが、後編は幕末に話を寄せたいと思います。

一時、ブログが閲覧できなかっただけで仰々しくも「心新たに“佐賀”を語ろう」と決意した前回。

今回は、何やら洋画劇場っぽいタイトルですが、それほど壮大な話ではなく、佐賀ローカルの話を展開します。

でも、県内在住の皆様ならば、日常にある“冒険”の世界。「もっと、サガを探索しよう…」と前振りをしてみます。

――ふと、気付いた事があります。

それは「私にとって“佐賀”とは何処なのか…」という問題。とくに哲学的な物語が待っているわけではありません。

私は地名として“佐賀”と書く時に、おそらくは3種類の意味で使い分けます。

①佐賀県

②佐賀市

③佐賀藩

…「以上の3つのうち、正解はどれ?」という、三択クイズではありません。

気付いたのは最近ですが、無意識に“三つの佐賀”を記していたようです。

――まずは、「①佐賀県」。

写真は、有名な県境の橋から…おそらく私が単に“佐賀”と書けば「佐賀県」の意味で使っていることが最も多いと思います。

これは九州以外の他地域に住む、佐賀の出身者には、ある程度は共通する感覚なのではないか…と考えるところ。

いざ、関門海峡を渡ってしまうと、市町単位ではなく、都道府県単位で捉えて話をすることが多いと思うのですね。

九州の出身者同士とわかった時、例えば「長崎の出身」と聞けば、「私は佐賀なんですよ~」という流れです。

――続いて、「②佐賀市」。

これが最も、佐賀に住む皆様の感覚に近いかもしれませんね。県内の方が、「今日は“佐賀”に行ってきたとよ。」とか会話する時。

これは、佐賀市内と見て間違いない…あるいは、もっと狭く、佐賀市中心街を指している事もあるかもしれません。

当ブログは、県内に居住していない私が書いているので、このような場面では「佐賀」とは言わず、なるべく“佐賀市内”と表現することを心がけています。

なお、書籍などで「佐賀じゃなかよ、唐津ばい…」という表現を見かけることもあります。これは唐津市であって佐賀市ではないという意味なのか、それとも…

――そして、「③佐賀藩」。

佐賀藩のことをそのまま「佐賀」と語ってしまうのは“歴史好き”に限定されるでしょう。日常会話で使うと誤解が生じそうです。

ただ、当ブログは一応は“歴史系”のブログに分類されると思うので、“佐賀”という言葉がそのまま「佐賀藩」を指す記事も多いです。

「この時、佐賀の存在が…」とか書く時は、ほぼ佐賀藩を表現しています。

現在の佐賀市中心部に近い佐賀城周辺を語る時には、“佐賀城下”という表現を使っていることが多いはず。

――“佐賀”という、地名1つで語っても…

このように多面的な解釈が可能です。とくに「③佐賀藩」については、当ブログが最も熱く語りたいところです。

なお、先ほどの唐津市の「佐賀じゃなかばい」アピールは、歴史的経過が関係するところが大きいかと。

――ご存知のように、佐賀県北西部の唐津市周辺は

佐賀藩ではなく、唐津藩が統治していました。そして、佐賀県東部・基山町と鳥栖市(東部)には、対馬藩の田代領がありました。

以前は「…わかりづらい」とか思っていましたが、最近では「佐賀は、この複雑さが面白い」と感じるようになっています。詳しくは後編で語ろうと思います。

――よく佐賀県の地図を眺めながら…

私の手元には、叔父上から届いた地図があります。佐賀県の道路を示したものですが、ここに「…ロード(Road)・オブ・サガ」との英字表記が含まれます。

こうして加齢に伴う記憶力の低下、仕事で降り注ぐ情報による記憶の容量不足をものともせず、私の佐賀に関する知識は増える一方です。

――後編も「ロード・オブ・サガ」で語る予定ですが、

英単語は、「Road(道路)」から「Lord(領主、所有者)」へと変わります。

洋画「ロード・オブ・ザ・リング」、そして大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の英語副題(The 13 Lords of the Shogun)は、こちらのロード(Lord)のようですね。

前編は現代を中心に語りましたが、後編は幕末に話を寄せたいと思います。

2022年03月05日

「再会の剣」

こんにちは。

2日ばかり、『さがファンブログ』が閲覧できず、色々と想う事がありました。

私は遠方に住んでいますが、このブログで“佐賀の日常”は身近にあります。復旧まで、郷里から切り離された感覚になったのは、結構辛いところでした。

なお、『さがファンブログ』のトップページから参照したところ、愛知県や静岡県などの一部地域ブログでも類似の現象は見られたようです。

時おり書いています「望郷の剣」シリーズ。私の一風変わった郷里への想いを綴ります。ここから、ブログを再開していきたいと思います。

――「暗闇でしか 見えぬものがある。」

連続テレビ小説(朝ドラ)『カムカムエヴリバディ』をご覧の方なら、聞き慣れたフレーズだろう。私はごく最近、見始めた新参者だ。

〔参照:「急に“朝ドラ”にハマる。」〕

今月3日の朝。いつものように『さがファンブログ』を確認しようとした私の目前に、突如として“暗闇”は現れた。

…いや、厳密に言えば、画面が遷移せず“暗闇”のままだった。

「何か異変があったのか…。」

たまに、そういう事もあるのだろう。電車を乗り継いでの通勤の途上でもあり、さほど気にもしていなかった。

※2019「サガ・ライトファンタジー」開催期間中に撮影

――その日。午前の仕事は波乱含みの展開。ひとまずお昼を取る。

「さて、ブログは見られるだろうか…。」

何か佐賀とつながる事で、少しでも気力を回復したかったが、やはり私の端末からは閲覧ができなかった。

まだ、暗闇は続く。その日の夜も、状況は変わらなかった。習慣になっていたものが、見られないのは気になるものだ。

その原因と、復旧の目途はもちろんだが、様々な事が気になってくる。毎日、投稿する“さがファンブロガー”の方々も似たような状態にあるのだろうか。

――本来ならば、見られたはずの…

今日は、佐賀の“街ネタ”があったのだろうか、県内で東や西にいるネコたちは元気にやっているだろうか…

家族のエピソードや、丁寧な手仕事、良い風景が撮れれば記事を作成する方々も、私と同じ状況なら、定めし…モヤモヤとしていることだろう。

私の記事を見てくれたはずの人も“空振り”になったか…も少し気になった。

――「私は佐賀に居ない。2年以上、帰れてもいない…」

「…にも関わらず、もう私はここまで佐賀とつながっていたのか!」というのは、一種の驚きだった。

自覚はしていなかった。これは“暗闇”に入ってみて、はじめて見えたことだ。

私の気持ちは、あたかも「何かの密命による探索中に、本藩との連絡が途切れた佐賀藩士(?)」のようだった。

――「暗闇でしか 聴こえぬ歌がある。」

言うなれば、私は耳を澄ませた。周辺状況を探り始めたのである。情報は少なかったが、概ね何が起きていたのかはわかった。

しかし、とりあえずは復旧を待つことしかできない。佐賀を語りたい私にとって、他のブログサービスでは得がたい価値がここにはあるからだ。

ここで、連続テレビ小説(朝ドラ)のセリフを、もう1つ振り返る。現在の主人公・大月ひなた〔演:川栄李奈〕の、幼少期〔演:新津ちせ(子役)〕が発した一言。

――「わたし… 侍になりたいです!」

幼い女の子が目をキラキラさせて語る。3人目の主人公・ひなたはラジオの英語講座が続かない子と描かれたと思う。この頃はしっかり視聴していない…

そんな幼少期のひなたは、テレビ時代劇の大スター“モモケン”こと、二代目・桃山剣之介〔演:尾上菊之助〕と対面して、この言葉を発した。

その“回想”場面が、たしかブログが見られなくなる直前の放送回で出た。この時、モモケンからひなた(子役)への返答がある。

――「志を失わなければ、きっとなれますよ。」

この言葉が、視聴する私の胸には妙に染みていた。この朝ドラでは、侍は「こうと決めたことはやり遂げる、意志の強い者」として語られるようだ。

ブログが復旧するまでの間、佐賀とつながれない時を経て、私も考えさせられた。月並みな結論だが、これは「初心を忘れるな」ということなのかもしれない。

――ちなみに、本日のタイトルを“再会”としたのは、

私が記事を投稿できるだけでなく、また、皆様のブログも見られるようになったからです。いつものような“佐賀の日常”を楽しみにしております。

2日ばかり、『さがファンブログ』が閲覧できず、色々と想う事がありました。

私は遠方に住んでいますが、このブログで“佐賀の日常”は身近にあります。復旧まで、郷里から切り離された感覚になったのは、結構辛いところでした。

なお、『さがファンブログ』のトップページから参照したところ、愛知県や静岡県などの一部地域ブログでも類似の現象は見られたようです。

時おり書いています「望郷の剣」シリーズ。私の一風変わった郷里への想いを綴ります。ここから、ブログを再開していきたいと思います。

――「暗闇でしか 見えぬものがある。」

連続テレビ小説(朝ドラ)『カムカムエヴリバディ』をご覧の方なら、聞き慣れたフレーズだろう。私はごく最近、見始めた新参者だ。

〔参照:

今月3日の朝。いつものように『さがファンブログ』を確認しようとした私の目前に、突如として“暗闇”は現れた。

…いや、厳密に言えば、画面が遷移せず“暗闇”のままだった。

「何か異変があったのか…。」

たまに、そういう事もあるのだろう。電車を乗り継いでの通勤の途上でもあり、さほど気にもしていなかった。

※2019「サガ・ライトファンタジー」開催期間中に撮影

――その日。午前の仕事は波乱含みの展開。ひとまずお昼を取る。

「さて、ブログは見られるだろうか…。」

何か佐賀とつながる事で、少しでも気力を回復したかったが、やはり私の端末からは閲覧ができなかった。

まだ、暗闇は続く。その日の夜も、状況は変わらなかった。習慣になっていたものが、見られないのは気になるものだ。

その原因と、復旧の目途はもちろんだが、様々な事が気になってくる。毎日、投稿する“さがファンブロガー”の方々も似たような状態にあるのだろうか。

――本来ならば、見られたはずの…

今日は、佐賀の“街ネタ”があったのだろうか、県内で東や西にいるネコたちは元気にやっているだろうか…

家族のエピソードや、丁寧な手仕事、良い風景が撮れれば記事を作成する方々も、私と同じ状況なら、定めし…モヤモヤとしていることだろう。

私の記事を見てくれたはずの人も“空振り”になったか…も少し気になった。

――「私は佐賀に居ない。2年以上、帰れてもいない…」

「…にも関わらず、もう私はここまで佐賀とつながっていたのか!」というのは、一種の驚きだった。

自覚はしていなかった。これは“暗闇”に入ってみて、はじめて見えたことだ。

私の気持ちは、あたかも「何かの密命による探索中に、本藩との連絡が途切れた佐賀藩士(?)」のようだった。

――「暗闇でしか 聴こえぬ歌がある。」

言うなれば、私は耳を澄ませた。周辺状況を探り始めたのである。情報は少なかったが、概ね何が起きていたのかはわかった。

しかし、とりあえずは復旧を待つことしかできない。佐賀を語りたい私にとって、他のブログサービスでは得がたい価値がここにはあるからだ。

ここで、連続テレビ小説(朝ドラ)のセリフを、もう1つ振り返る。現在の主人公・大月ひなた〔演:川栄李奈〕の、幼少期〔演:新津ちせ(子役)〕が発した一言。

――「わたし… 侍になりたいです!」

幼い女の子が目をキラキラさせて語る。3人目の主人公・ひなたはラジオの英語講座が続かない子と描かれたと思う。この頃はしっかり視聴していない…

そんな幼少期のひなたは、テレビ時代劇の大スター“モモケン”こと、二代目・桃山剣之介〔演:尾上菊之助〕と対面して、この言葉を発した。

その“回想”場面が、たしかブログが見られなくなる直前の放送回で出た。この時、モモケンからひなた(子役)への返答がある。

――「志を失わなければ、きっとなれますよ。」

この言葉が、視聴する私の胸には妙に染みていた。この朝ドラでは、侍は「こうと決めたことはやり遂げる、意志の強い者」として語られるようだ。

ブログが復旧するまでの間、佐賀とつながれない時を経て、私も考えさせられた。月並みな結論だが、これは「初心を忘れるな」ということなのかもしれない。

――ちなみに、本日のタイトルを“再会”としたのは、

私が記事を投稿できるだけでなく、また、皆様のブログも見られるようになったからです。いつものような“佐賀の日常”を楽しみにしております。

タグ :佐賀

2022年03月01日

「風の強い日はお嫌いですか?」

こんばんは。

前回、“みやき町”を語ると思いきや、隣県・福岡の久留米の事ばかり書いてしまいました。

タイトルで何かに気づく方は『ゾンビランドサガ』をご覧になったのでしょう。それはそうと、みやき町について書き足らないので「リベンジ(?)」を試みます。

佐賀の“音風景”の表現も試しますが、擬音語の表現は、人によるところがあります。表記した音は私の感覚です。

――チックタック、チックタック…

随分とデカい“秒針”のような音が響く。JR長崎本線の車窓からは、佐賀平野の景色が移ろう。各駅停車で県内を行く日の記憶である。

駅に停まる時には“ピンポーン、ピンポーン”と少し間延びしたような音がする。ちなみにホームで電車待ちをする時の“プルルルル…”には、毎度驚く。現在、私が住む街に比べて、警報音が相当大きいのだ。

ガラガラッ…とドアは空いた。開いた扉から涼しい空気が流れ込む。

――「もう少し佐賀の風でも、感じておくか…」

私の記憶が確かならば、中原(なかばる)駅にて電車は少し停まっていた。座席を立った私は、やや曇り空にミスト(霧)のような水蒸気を含む風に当たる。

そして数年後に日々、佐賀についての記事を書き続ける事になろうとは思いも寄らなかった。

肺に行き渡るように、目いっぱいの呼吸をしておいた。あとで知ったのだが、みやき町は、“風の名所”でもあるようだ。

――“名所”と知るよしもなかったが、「都会とは、風が違う…」とは感じた。

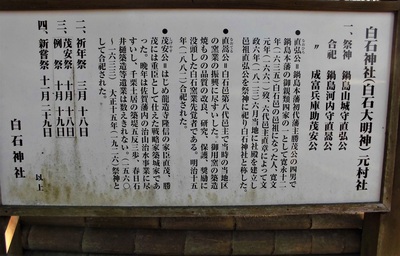

佐賀県内で暮らす叔父上が撮っていた写真。みやき町の“綾部八幡神社”である。地図で確認すると、その中原駅から見て北側だ。日本最古の気象台と称され、風の神様として有名という。

テレビでも見た記憶があるが、名物は“ぼたもち”と聞く。しかも、鎌倉期に源頼朝の奥州征伐で活躍し、凱旋した肥前国の武将・綾部氏を祝して…と八百年くらい前からの由緒があるそうだ。

なお知ったばかりの情報なので、詳しい解説はできない。とにかく“ぼたもち”は美味しいらしい。

――長崎本線の南側にも名所が。

みやき町のご領主で、文久年間(1861年~)頃には佐賀藩の主要な重役となっていた、鍋島直暠(なおてる)公。

“白石神社”のご祭神の一柱である。実は、私が書く“本編”第17話でも登場いただいている。

〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑥(空の向こうのあなたへ)〕

幕末期の佐賀藩で、勤王派の中心的な組織となった“義祭同盟”の式典にも初期から参加した方だとは幾度か書いた。しかし、セリフのある登場は初めてだったかもしれない。

〔参照(中盤):「主にみやき町民の方を対象にしたつぶやき」〕

――佐賀七賢人では最年少の大隈八太郎(重信)。

みやき町のご領主(邑主)で、当時の佐賀藩中枢にいた重臣・鍋島直暠とは身分の差はあれど、世代が近い。主要登場人物では大木喬任(民平)と同年で、文久年間には30歳前後。大隈から見ると、6歳ほど年上。

複数の書籍で、長崎で活動した大隈に様々な許可を与えたと記されていた。“上司”的なポジションであったのだろうか。

この頃の大隈重信の行動は、語学研修や貿易業務や、あるいは鉱山探索のようなことまで、とにかく色々と関わっている。

――大隈が“上役”を利用したのか、“上役”が大隈を走らせたのか…

許可を与えた側の鍋島直暠の人物像まで、私の浅い調べでは届いていない。

これは想像の域を出ないのだが、半ば面白がって、いろいろと突っ走る大隈に“許可”も出していたのではないか。その時の経験が、のちの大隈重信を育てて、明治期の近代化の力になったのではないか。

私の空想では、今と変わらぬ“みやき町”の風に吹かれ、地元名産の陶磁器・白石焼の発展に注力する、まだ若いご領主の姿が浮かぶ。

「大隈にでも、販路を拓かせてみるか…」とを、画策しているイメージなのだ。

――風の強い日は嫌いじゃない…

「いや強く吹いては困る日もあるのだが、行事ごとがあると大変なのだが…」という側面はある。

しかし、あの時。みやき町で触れたホームからの風は心地よかった。また風を感じに行きたい。

結構な年代になってから、佐賀県内を走り回ることになった叔父上からの写真で、私には“聖地”が増えていくのである。

前回、“みやき町”を語ると思いきや、隣県・福岡の久留米の事ばかり書いてしまいました。

タイトルで何かに気づく方は『ゾンビランドサガ』をご覧になったのでしょう。それはそうと、みやき町について書き足らないので「リベンジ(?)」を試みます。

佐賀の“音風景”の表現も試しますが、擬音語の表現は、人によるところがあります。表記した音は私の感覚です。

――チックタック、チックタック…

随分とデカい“秒針”のような音が響く。JR長崎本線の車窓からは、佐賀平野の景色が移ろう。各駅停車で県内を行く日の記憶である。

駅に停まる時には“ピンポーン、ピンポーン”と少し間延びしたような音がする。ちなみにホームで電車待ちをする時の“プルルルル…”には、毎度驚く。現在、私が住む街に比べて、警報音が相当大きいのだ。

ガラガラッ…とドアは空いた。開いた扉から涼しい空気が流れ込む。

――「もう少し佐賀の風でも、感じておくか…」

私の記憶が確かならば、中原(なかばる)駅にて電車は少し停まっていた。座席を立った私は、やや曇り空にミスト(霧)のような水蒸気を含む風に当たる。

そして数年後に日々、佐賀についての記事を書き続ける事になろうとは思いも寄らなかった。

肺に行き渡るように、目いっぱいの呼吸をしておいた。あとで知ったのだが、みやき町は、“風の名所”でもあるようだ。

――“名所”と知るよしもなかったが、「都会とは、風が違う…」とは感じた。

佐賀県内で暮らす叔父上が撮っていた写真。みやき町の“綾部八幡神社”である。地図で確認すると、その中原駅から見て北側だ。日本最古の気象台と称され、風の神様として有名という。

テレビでも見た記憶があるが、名物は“ぼたもち”と聞く。しかも、鎌倉期に源頼朝の奥州征伐で活躍し、凱旋した肥前国の武将・綾部氏を祝して…と八百年くらい前からの由緒があるそうだ。

なお知ったばかりの情報なので、詳しい解説はできない。とにかく“ぼたもち”は美味しいらしい。

――長崎本線の南側にも名所が。

みやき町のご領主で、文久年間(1861年~)頃には佐賀藩の主要な重役となっていた、鍋島直暠(なおてる)公。

“白石神社”のご祭神の一柱である。実は、私が書く“本編”第17話でも登場いただいている。

〔参照(後半):

幕末期の佐賀藩で、勤王派の中心的な組織となった“義祭同盟”の式典にも初期から参加した方だとは幾度か書いた。しかし、セリフのある登場は初めてだったかもしれない。

〔参照(中盤):

――佐賀七賢人では最年少の大隈八太郎(重信)。

みやき町のご領主(邑主)で、当時の佐賀藩中枢にいた重臣・鍋島直暠とは身分の差はあれど、世代が近い。主要登場人物では大木喬任(民平)と同年で、文久年間には30歳前後。大隈から見ると、6歳ほど年上。

複数の書籍で、長崎で活動した大隈に様々な許可を与えたと記されていた。“上司”的なポジションであったのだろうか。

この頃の大隈重信の行動は、語学研修や貿易業務や、あるいは鉱山探索のようなことまで、とにかく色々と関わっている。

――大隈が“上役”を利用したのか、“上役”が大隈を走らせたのか…

許可を与えた側の鍋島直暠の人物像まで、私の浅い調べでは届いていない。

これは想像の域を出ないのだが、半ば面白がって、いろいろと突っ走る大隈に“許可”も出していたのではないか。その時の経験が、のちの大隈重信を育てて、明治期の近代化の力になったのではないか。

私の空想では、今と変わらぬ“みやき町”の風に吹かれ、地元名産の陶磁器・白石焼の発展に注力する、まだ若いご領主の姿が浮かぶ。

「大隈にでも、販路を拓かせてみるか…」とを、画策しているイメージなのだ。

――風の強い日は嫌いじゃない…

「いや強く吹いては困る日もあるのだが、行事ごとがあると大変なのだが…」という側面はある。

しかし、あの時。みやき町で触れたホームからの風は心地よかった。また風を感じに行きたい。

結構な年代になってから、佐賀県内を走り回ることになった叔父上からの写真で、私には“聖地”が増えていくのである。