2023年03月09日

第19話「閑叟上洛」①(ある佐賀浪士への苦情)

こんばんは。今回は、本編・第19話の序章として描いた場面です。

文久二年(1862年)も季節は移ろい、秋風が吹き始めました。

佐賀を脱藩した江藤新平は、夏から京都を中心に活動していました。佐賀藩が本気で探せば、すぐに見つかる…はずでした。

当時は「二重鎖国」とも言われた、出入りに厳しい佐賀藩。なぜか佐賀の藩庁には、脱藩者・江藤を捜索する動きは見られなかったようです。

――佐賀城の本丸にて。

佐賀の前藩主・鍋島直正(当時の正式な名は、斉正)は“閑叟”と号していた。

「閑叟さま、また背が曲がっておられますぞ。」

幼なじみの側近・古川与一(松根)が、声をかける。

もはや“殿”と呼ばないのも、「気楽に過ごしてほしい」という優しさであろうか。

〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」⑪(“都会”の流儀)〕

――ところで、閑叟という名は、

“暇な年寄り”というような意味合いだが、実際のところはかなり気忙しい。

「そう申すな。今はこうしておるのが、楽なのだ…」

直正は古川の忠告に、こう応えた。胃腸(消化器系)に色々と持病があるものだから、痛いところをかばうと、余計に姿勢も崩れがちとなる。

その手元には、朝廷から京の都に上るように呼びかけの書面がある。直正は、それをじっと読み込んでいたのだ。

――直正の幼少期からの側近・古川与一(松根)。

京の都より戻った古川。一通りの報告は聞いたが、直正はあらためて問う。

「松根よ。いま一度、京の話を紐解いてみよ。」

「いまや、京の都は混沌としております。」

直正は“執事”のような側近・古川を、近しい公家のもとに派遣し、京の様子を探らせていたのだ。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑳(ご隠居が遣わす者)〕

ところが、京都では、各藩の志士とつながる“尊王攘夷派”が勢いを持つ。

「…搦手(からめて)からの調べが、足りておりませぬな。」

複雑となる京の情勢。いまや表からの“正攻法”では、必要な情報が得づらい。ここは、“裏口”からの情報が欲しいところである。

――佐賀藩のご隠居となった直正(閑叟)だが、まだ50歳手前。

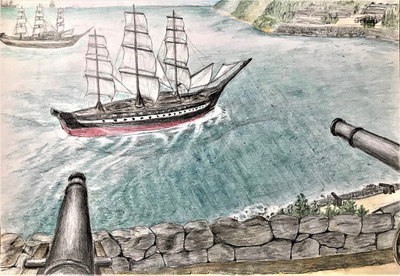

数十年前もの間、異国の脅威と向き合い、日本の表玄関である長崎の防備を固め、幕府の技術開発にも協力してきた。

また、佐賀の民を、貧困や疫病から守るため、心を砕くような殿様でもあった。

その結果、直正はあらゆる方面で気苦労を重ねた。その笑みも、実年齢より、かなり老けて見える。

「実はな、あえて“野放し”としておる者がおるのだ」

「…京に、“佐賀の者”が潜んでいると仰せですか。」

古川は、直正の言いようを察して、聞き返す。

「その者、潜むと申すより、勝手に動いておると言うべきであろうな。」

直正が、その男の不思議な行動を語る。まるで「佐賀のために佐賀を抜けた」そんな動機があるようだ。

城下で“義祭同盟”を率い、若い藩士の指導者として知られるのが枝吉神陽。その門下生の1人に、江藤新平という者がいる。

――藩の下級役人として江藤は、まず軍事技術を扱う“火術方”に着任。

そこから上佐賀奉行所に転じ、その後は貿易部門の“代品方”にいたが、この初夏に突如、佐賀を脱藩した。

「閑叟さまはその者を、よくご存じなのですか。」

「弘道館にて、よく声の通る男がおったので、どことなく覚えがある程度だ。」

「…されど、江藤なる者。もうしばし京に置いておくか。」

江藤は京の都から、佐賀城下にいる同志に報告を送り続けている。仲間たちも頑張っているのか、断片的にその動きを直正も知る様子だ。

――しかし、ほどなく大坂にある佐賀藩の屋敷から報告が届く。

その内容は、幕府からの注意の伝達で、概ねこのようにあった。

「江藤という者が、京にて暴論を吐く。佐賀で責任を持って対応されたい」と。

「佐賀藩で対処を決められよ」とあるが、ここは「取り押さえて京から排除せよ」と読むべきだろう。

江藤は過激な志士とは一線を画すが「王政を復古するには、外交権の接収」などと具体的な手順を示すので、幕府からすれば危険な者には違いない。

〔参照:第18話「京都見聞」⑳(公卿の評判)〕

――ますます、不穏となる京の都。

過熱する志士への対応に窮した幕府は“京都守護職”を設置し、会津(福島)の藩主・松平容保を、その任に宛てる様子だ。

京の都にて自由に行動した江藤だったが、その存在について、佐賀藩に正式に問い合わせが来てしまっている。

幕府からの依頼は、尊重する傾向がある佐賀藩。もはや江藤に“勝手”をさせておくわけにはいかないようだ。

江藤にとっても、決断の時は近づいていた。

(続く)

文久二年(1862年)も季節は移ろい、秋風が吹き始めました。

佐賀を脱藩した江藤新平は、夏から京都を中心に活動していました。佐賀藩が本気で探せば、すぐに見つかる…はずでした。

当時は「二重鎖国」とも言われた、出入りに厳しい佐賀藩。なぜか佐賀の藩庁には、脱藩者・江藤を捜索する動きは見られなかったようです。

――佐賀城の本丸にて。

佐賀の前藩主・鍋島直正(当時の正式な名は、斉正)は“閑叟”と号していた。

「閑叟さま、また背が曲がっておられますぞ。」

幼なじみの側近・古川与一(松根)が、声をかける。

もはや“殿”と呼ばないのも、「気楽に過ごしてほしい」という優しさであろうか。

〔参照(中盤):

――ところで、閑叟という名は、

“暇な年寄り”というような意味合いだが、実際のところはかなり気忙しい。

「そう申すな。今はこうしておるのが、楽なのだ…」

直正は古川の忠告に、こう応えた。胃腸(消化器系)に色々と持病があるものだから、痛いところをかばうと、余計に姿勢も崩れがちとなる。

その手元には、朝廷から京の都に上るように呼びかけの書面がある。直正は、それをじっと読み込んでいたのだ。

――直正の幼少期からの側近・古川与一(松根)。

京の都より戻った古川。一通りの報告は聞いたが、直正はあらためて問う。

「松根よ。いま一度、京の話を紐解いてみよ。」

「いまや、京の都は混沌としております。」

直正は“執事”のような側近・古川を、近しい公家のもとに派遣し、京の様子を探らせていたのだ。

〔参照:

ところが、京都では、各藩の志士とつながる“尊王攘夷派”が勢いを持つ。

「…搦手(からめて)からの調べが、足りておりませぬな。」

複雑となる京の情勢。いまや表からの“正攻法”では、必要な情報が得づらい。ここは、“裏口”からの情報が欲しいところである。

――佐賀藩のご隠居となった直正(閑叟)だが、まだ50歳手前。

数十年前もの間、異国の脅威と向き合い、日本の表玄関である長崎の防備を固め、幕府の技術開発にも協力してきた。

また、佐賀の民を、貧困や疫病から守るため、心を砕くような殿様でもあった。

その結果、直正はあらゆる方面で気苦労を重ねた。その笑みも、実年齢より、かなり老けて見える。

「実はな、あえて“野放し”としておる者がおるのだ」

「…京に、“佐賀の者”が潜んでいると仰せですか。」

古川は、直正の言いようを察して、聞き返す。

「その者、潜むと申すより、勝手に動いておると言うべきであろうな。」

直正が、その男の不思議な行動を語る。まるで「佐賀のために佐賀を抜けた」そんな動機があるようだ。

城下で“義祭同盟”を率い、若い藩士の指導者として知られるのが枝吉神陽。その門下生の1人に、江藤新平という者がいる。

――藩の下級役人として江藤は、まず軍事技術を扱う“火術方”に着任。

そこから上佐賀奉行所に転じ、その後は貿易部門の“代品方”にいたが、この初夏に突如、佐賀を脱藩した。

「閑叟さまはその者を、よくご存じなのですか。」

「弘道館にて、よく声の通る男がおったので、どことなく覚えがある程度だ。」

「…されど、江藤なる者。もうしばし京に置いておくか。」

江藤は京の都から、佐賀城下にいる同志に報告を送り続けている。仲間たちも頑張っているのか、断片的にその動きを直正も知る様子だ。

――しかし、ほどなく大坂にある佐賀藩の屋敷から報告が届く。

その内容は、幕府からの注意の伝達で、概ねこのようにあった。

「江藤という者が、京にて暴論を吐く。佐賀で責任を持って対応されたい」と。

「佐賀藩で対処を決められよ」とあるが、ここは「取り押さえて京から排除せよ」と読むべきだろう。

江藤は過激な志士とは一線を画すが「王政を復古するには、外交権の接収」などと具体的な手順を示すので、幕府からすれば危険な者には違いない。

〔参照:

――ますます、不穏となる京の都。

過熱する志士への対応に窮した幕府は“京都守護職”を設置し、会津(福島)の藩主・松平容保を、その任に宛てる様子だ。

京の都にて自由に行動した江藤だったが、その存在について、佐賀藩に正式に問い合わせが来てしまっている。

幕府からの依頼は、尊重する傾向がある佐賀藩。もはや江藤に“勝手”をさせておくわけにはいかないようだ。

江藤にとっても、決断の時は近づいていた。

(続く)

2023年03月15日

第19話「閑叟上洛」②(入り組んだ、京の風向き)

こんばんは。

3月18日(土曜)に放送予定の、佐賀を舞台とする『ブラタモリ』が気になって仕方ないのですが、まずは“本編”を続けます。

〔参照:「“森田さんの件”ふたたび」〕

時期は文久二年(1862年)初秋。佐賀を脱藩していた江藤新平は、京都で中央政局の情勢を探って、公家や各地の志士と関わります。

これを幕府の役人も知るところとなり、佐賀藩に対応を求める連絡が入ったという話も聞きます。江藤にも、決断せねばならない時期が迫っていました。

――京。公家・姉小路公知の屋敷。表玄関。

この秋、幕府に攘夷実行を催促すべく、江戸に向かう予定のある姉小路卿。出がけに慌ただしい様子で、江藤に届くように一声をかけた。

「江藤よ、ちと出かけるゆえ、ついて参れ。」

身分の高い公家である姉小路に初めて会う時は、長州藩士・桂小五郎らの手回しもあって、さすがの江藤も、ある程度の着物を身につけた。

だが、徐々に衣服に気を遣わない性分と、佐賀藩の奨励する質素倹約が強く出てきており、何だか以前のように、粗末な服装になってきている。

――直接、姉小路に仕えている、供回りの侍も同行する。

「江藤さん、もう少し見栄えも気にしたらどうや。」

公家に仕える侍を“青侍”というらしいが、わりと気の良い男のようだ。身なりについて、半ば呆れながらも、江藤への忠告を続けている。

「“見栄え”とは、如何(いか)に。」

「あんた、頭はええんやさかい、見かけで損したら、もったいないで。」

――江藤、この辺りの感覚は、ずれている。

姉小路卿は、よほど江藤の才覚を認めるのか服装まで気にしない感じだが、青侍の言うように、普通は貴人のお供が粗衣だと、場違いである。

「衣に意を用いる、暇(いとま)がなく失敬をする。」

相変わらずの無愛想なのだが、江藤が忙しいのも事実である。

「なんや、あんたは、いつも急いてるように見えるわ。」

京周辺で起きた事件の経過、公家や各地の大名の動向など、佐賀への報告を送り続けるが、江藤の素早い仕事ぶりだと、常人に意図までは読みづらい。

――この供回りの青侍は、苦笑しながら感想を述べた。

「まぁ、それが佐賀の流儀やったら、ええんやけどな。」

この青侍は、質素そして勤勉…が“佐賀”なのかと割り切って、自分なりに納得をしたようだ。

なお、公家にも幕府寄りと、尊王攘夷の志士たちの影響が強い派閥がある。

典型的な尊王攘夷派の姉小路卿だったが、江藤を通じて、“西洋かぶれ”の佐賀藩の考え方にも触れた。

尊攘派の仲間内の公家とも会合を重ねるが、文明の進んだ、欧米列強を意識するにつれ、若き公家・姉小路の心持ちには、少しずつ揺らぎが見える。

――瞬く間に時は過ぎて、帰り道には日も暮れる。

「天誅(てんちゅう)」という言葉が流行り、次第に物騒となってきている京の都が、宵闇の刻に至る。

ほんの数年前、彦根(滋賀)の藩士が市中を見回っていた“安政の大獄”の頃は、尊王や攘夷の思想を持つ者が、取り締まりの危険を感じる場所だった。

だが、二年と少し前の“桜田門外の変”以降は、幕府の関係者にとって、安心できない状況に逆転していた。

“安政の大獄”で仲間が捕らわれた報復とばかりに、過激な浪士が、幕府の役人に斬りかかることもある。

そんな時、浪士たちは「天に代わって、誅伐する」という名目で、襲撃を行うのだ。こうして、京の不穏は増すばかりであった。

――姉小路たちは、竹林と屋敷街の狭間に差し掛かかった。

サワサワ…と風が通る。

ここで江藤が同行する供回りに目線を送った。先ほどの青侍が、言葉を返す。

「どないしたんや、江藤さん。」

江藤が、いつになく抑えた口調で語る。

「幾人かが付いてきている。歩みは止めん方がよか。」

「何やて!?」

尊王攘夷派の公家は、政治的な立場が近い、過激派浪士の襲撃目標とはなりづらいはずだ。この青侍にも意外だったのか、とまどう様子が見られる。

幕末動乱の舞台となる京の都。すでに物騒であったが、この時期の危うさは、まだ“序章”と言わざるを得なかった。

(続く)

3月18日(土曜)に放送予定の、佐賀を舞台とする『ブラタモリ』が気になって仕方ないのですが、まずは“本編”を続けます。

〔参照:

時期は文久二年(1862年)初秋。佐賀を脱藩していた江藤新平は、京都で中央政局の情勢を探って、公家や各地の志士と関わります。

これを幕府の役人も知るところとなり、佐賀藩に対応を求める連絡が入ったという話も聞きます。江藤にも、決断せねばならない時期が迫っていました。

――京。公家・姉小路公知の屋敷。表玄関。

この秋、幕府に攘夷実行を催促すべく、江戸に向かう予定のある姉小路卿。出がけに慌ただしい様子で、江藤に届くように一声をかけた。

「江藤よ、ちと出かけるゆえ、ついて参れ。」

身分の高い公家である姉小路に初めて会う時は、長州藩士・桂小五郎らの手回しもあって、さすがの江藤も、ある程度の着物を身につけた。

だが、徐々に衣服に気を遣わない性分と、佐賀藩の奨励する質素倹約が強く出てきており、何だか以前のように、粗末な服装になってきている。

――直接、姉小路に仕えている、供回りの侍も同行する。

「江藤さん、もう少し見栄えも気にしたらどうや。」

公家に仕える侍を“青侍”というらしいが、わりと気の良い男のようだ。身なりについて、半ば呆れながらも、江藤への忠告を続けている。

「“見栄え”とは、如何(いか)に。」

「あんた、頭はええんやさかい、見かけで損したら、もったいないで。」

――江藤、この辺りの感覚は、ずれている。

姉小路卿は、よほど江藤の才覚を認めるのか服装まで気にしない感じだが、青侍の言うように、普通は貴人のお供が粗衣だと、場違いである。

「衣に意を用いる、暇(いとま)がなく失敬をする。」

相変わらずの無愛想なのだが、江藤が忙しいのも事実である。

「なんや、あんたは、いつも急いてるように見えるわ。」

京周辺で起きた事件の経過、公家や各地の大名の動向など、佐賀への報告を送り続けるが、江藤の素早い仕事ぶりだと、常人に意図までは読みづらい。

――この供回りの青侍は、苦笑しながら感想を述べた。

「まぁ、それが佐賀の流儀やったら、ええんやけどな。」

この青侍は、質素そして勤勉…が“佐賀”なのかと割り切って、自分なりに納得をしたようだ。

なお、公家にも幕府寄りと、尊王攘夷の志士たちの影響が強い派閥がある。

典型的な尊王攘夷派の姉小路卿だったが、江藤を通じて、“西洋かぶれ”の佐賀藩の考え方にも触れた。

尊攘派の仲間内の公家とも会合を重ねるが、文明の進んだ、欧米列強を意識するにつれ、若き公家・姉小路の心持ちには、少しずつ揺らぎが見える。

――瞬く間に時は過ぎて、帰り道には日も暮れる。

「天誅(てんちゅう)」という言葉が流行り、次第に物騒となってきている京の都が、宵闇の刻に至る。

ほんの数年前、彦根(滋賀)の藩士が市中を見回っていた“安政の大獄”の頃は、尊王や攘夷の思想を持つ者が、取り締まりの危険を感じる場所だった。

だが、二年と少し前の“桜田門外の変”以降は、幕府の関係者にとって、安心できない状況に逆転していた。

“安政の大獄”で仲間が捕らわれた報復とばかりに、過激な浪士が、幕府の役人に斬りかかることもある。

そんな時、浪士たちは「天に代わって、誅伐する」という名目で、襲撃を行うのだ。こうして、京の不穏は増すばかりであった。

――姉小路たちは、竹林と屋敷街の狭間に差し掛かかった。

サワサワ…と風が通る。

ここで江藤が同行する供回りに目線を送った。先ほどの青侍が、言葉を返す。

「どないしたんや、江藤さん。」

江藤が、いつになく抑えた口調で語る。

「幾人かが付いてきている。歩みは止めん方がよか。」

「何やて!?」

尊王攘夷派の公家は、政治的な立場が近い、過激派浪士の襲撃目標とはなりづらいはずだ。この青侍にも意外だったのか、とまどう様子が見られる。

幕末動乱の舞台となる京の都。すでに物騒であったが、この時期の危うさは、まだ“序章”と言わざるを得なかった。

(続く)

2023年03月20日

第19話「閑叟上洛」③(それは、剣の腕前なのか)

こんばんは。週末の『ブラタモリ』にも、大河ドラマについても書きたい事はあるのですが、ここは“本編”を続けます。

文久二年(1862年)の初秋、佐賀を脱藩した江藤新平も岐路にありました。

江藤は長州藩の紹介で、尊王攘夷派の公家・姉小路公知と知り合っており、わずか2~3か月間に京都で様々な人物や事件の経過などの情報を得ます。

その有能さを、姉小路卿も評価していたようで、佐賀に帰ると決断した際に、このまま京都に残らないかという話もあったと聞きます。

…とても物騒だった、幕末の京都。江藤を引き留めたかった理由は、その才覚だけではなかったのかもしれません。

――幾度か吹き抜けた風が、竹の葉を揺らし続ける。

「姉小路卿は、下がってください。」

「なんや、向こうに誰ぞ居るんか。」

事態は飲み込めないが、江藤の発する言葉に従い、姉小路も扇を握りしめて身構えた。

江藤は、スッと腰の刀を抜いた。切先が薄い月明かりで、鈍(にび)色に光る。剣を右手に下げたまま、感じ取れる幾人かの気配に対して名乗りを上げた。

「佐賀は、小城に存する永田右源次道場の門下、江藤新平と申す。」

ピキーンと、竹林が共振するような声が通った。

――ザワザワ…と風は吹く中で、江藤は“口上”を続ける。

「そこに居られる方々、ご用の向きがあれば、私が承(うけたまわ)ろう。」

剣の流儀は、幕末期にも名を知られた“心形刀流”のようである。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」②(小城の秘剣)〕

だが、それより江藤がいきなり大音声を発したためか、近隣の屋敷は総じて、多少の騒ぎになっている様子だ。

しばし沈黙の間があった。ほどなく姉小路卿や供回りの青侍にもザザッ…と、複数の足音が遠ざかっていく気配が感じられた。

「…ほう、やはり何者かが、まろを見張っておったんやな。」

ほっと一息をついた感じで、姉小路がつぶやいた。

――江藤は、スーッと呼気を整えた。

青侍が、ハッハッ…と息を切らして、周囲を見渡しながら江藤の傍に寄る。

「賊(ぞく)か、何かはわからんが、とにかく去ったみたいやな。」

江藤は、またスッと刀を鞘に納めた。

「永田先生の“剣名”が、よもや京の都にまで届くとは思いもよらんでした。」

「…いや、ちゃう(違う)で、たぶん。」

意表を突かれたか、気抜けした返事をする青侍。先ほどの“口上”では、江藤が剣の修業をした道場の名を発した様子だが、問題はそこではない。

おそらく効いたのは、江藤の声だ。何らかの力で、風が共鳴するようだった。

――後方にいる姉小路も「ほっほっ…」と笑いたいのをこらえる様子だ。

何やら大真面目に、少年期から通った剣術道場に感謝の念を示す江藤だが、これは“剣の腕前”とは、また別の話だろう。

きっと待ち伏せした者が逃げた理由は、まるで“闇討ち”を明るく照らしてしまうような、江藤の存在を嫌がったに違いない。

いまだ響きの残る。四方に届くような音だった。江藤は剣術の稽古だけでなく、他に声を通す訓練でも積んだのか。

――いったい、どこで誰の教えを受けたものか。

「江藤よ、そなたの声は、ようよう響くのう。」

「されば、わが学問の師。枝吉神陽は、私も及ばんほど声の太かです。」

姉小路も、まずは一難去ったとみたか話に興じる。江藤に学問を講ずる師匠とは、よほどの者でないと務まらないことは、容易に想像がつく。

「あれより太い声か。ほほっ…それは賑やかなことや。」

「神陽先生の声は、“鐘の鳴る”がごた(如く)です。」

供回りの青侍は、その会話を聞いて納得をしたのか、苦笑いでつぶやく。

「たぶん…それや。学問の師匠の影響やったか。」

――幕末期。佐賀城下では、熱い議論がなされていた。

いつもそこには、結構な大声が響き渡っていた。“さがんもん”は、わりと声が大きいらしい。

江藤は、こう思い至った。

「…神陽先生には、京で見聞きした事を、直にお伝えせねば。」

この過ぎゆく夏には、佐賀の志士たちにとって一大事が起きていた。脱藩していた江藤は、仲間たちから少し遅れて、その事実を知ることとなる。

(続く)

文久二年(1862年)の初秋、佐賀を脱藩した江藤新平も岐路にありました。

江藤は長州藩の紹介で、尊王攘夷派の公家・姉小路公知と知り合っており、わずか2~3か月間に京都で様々な人物や事件の経過などの情報を得ます。

その有能さを、姉小路卿も評価していたようで、佐賀に帰ると決断した際に、このまま京都に残らないかという話もあったと聞きます。

…とても物騒だった、幕末の京都。江藤を引き留めたかった理由は、その才覚だけではなかったのかもしれません。

――幾度か吹き抜けた風が、竹の葉を揺らし続ける。

「姉小路卿は、下がってください。」

「なんや、向こうに誰ぞ居るんか。」

事態は飲み込めないが、江藤の発する言葉に従い、姉小路も扇を握りしめて身構えた。

江藤は、スッと腰の刀を抜いた。切先が薄い月明かりで、鈍(にび)色に光る。剣を右手に下げたまま、感じ取れる幾人かの気配に対して名乗りを上げた。

「佐賀は、小城に存する永田右源次道場の門下、江藤新平と申す。」

ピキーンと、竹林が共振するような声が通った。

――ザワザワ…と風は吹く中で、江藤は“口上”を続ける。

「そこに居られる方々、ご用の向きがあれば、私が承(うけたまわ)ろう。」

剣の流儀は、幕末期にも名を知られた“心形刀流”のようである。

〔参照:

だが、それより江藤がいきなり大音声を発したためか、近隣の屋敷は総じて、多少の騒ぎになっている様子だ。

しばし沈黙の間があった。ほどなく姉小路卿や供回りの青侍にもザザッ…と、複数の足音が遠ざかっていく気配が感じられた。

「…ほう、やはり何者かが、まろを見張っておったんやな。」

ほっと一息をついた感じで、姉小路がつぶやいた。

――江藤は、スーッと呼気を整えた。

青侍が、ハッハッ…と息を切らして、周囲を見渡しながら江藤の傍に寄る。

「賊(ぞく)か、何かはわからんが、とにかく去ったみたいやな。」

江藤は、またスッと刀を鞘に納めた。

「永田先生の“剣名”が、よもや京の都にまで届くとは思いもよらんでした。」

「…いや、ちゃう(違う)で、たぶん。」

意表を突かれたか、気抜けした返事をする青侍。先ほどの“口上”では、江藤が剣の修業をした道場の名を発した様子だが、問題はそこではない。

おそらく効いたのは、江藤の声だ。何らかの力で、風が共鳴するようだった。

――後方にいる姉小路も「ほっほっ…」と笑いたいのをこらえる様子だ。

何やら大真面目に、少年期から通った剣術道場に感謝の念を示す江藤だが、これは“剣の腕前”とは、また別の話だろう。

きっと待ち伏せした者が逃げた理由は、まるで“闇討ち”を明るく照らしてしまうような、江藤の存在を嫌がったに違いない。

いまだ響きの残る。四方に届くような音だった。江藤は剣術の稽古だけでなく、他に声を通す訓練でも積んだのか。

――いったい、どこで誰の教えを受けたものか。

「江藤よ、そなたの声は、ようよう響くのう。」

「されば、わが学問の師。枝吉神陽は、私も及ばんほど声の太かです。」

姉小路も、まずは一難去ったとみたか話に興じる。江藤に学問を講ずる師匠とは、よほどの者でないと務まらないことは、容易に想像がつく。

「あれより太い声か。ほほっ…それは賑やかなことや。」

「神陽先生の声は、“鐘の鳴る”がごた(如く)です。」

供回りの青侍は、その会話を聞いて納得をしたのか、苦笑いでつぶやく。

「たぶん…それや。学問の師匠の影響やったか。」

――幕末期。佐賀城下では、熱い議論がなされていた。

いつもそこには、結構な大声が響き渡っていた。“さがんもん”は、わりと声が大きいらしい。

江藤は、こう思い至った。

「…神陽先生には、京で見聞きした事を、直にお伝えせねば。」

この過ぎゆく夏には、佐賀の志士たちにとって一大事が起きていた。脱藩していた江藤は、仲間たちから少し遅れて、その事実を知ることとなる。

(続く)

2023年03月27日

第19話「閑叟上洛」④(誇りある、その仕事)

こんばんは。

3月下旬、桜も見頃の季節は、退職・転勤…といった別れの時期でもあります。仕事も、また最初から“移ろうもの”と考えねばならない…のかもしれません。

大きく言えば、仕事の方法が時代の流れに合わなくなる場合もあるでしょうし、やりがいを持っていた業務から人事異動などで離れる方も多くいるはずです。

なお舞台設定は文久二年(1862年)の晩夏ですが、“本編”のつなぎも兼ねて前・後編で、ある“配置転換”の話を綴ります。

――佐賀藩の重臣、鍋島夏雲(市佑)の役宅。

黒船来航など重大事件のたびに登場する傾向のある、鍋島夏雲という人物。

〔参照(終盤):第8話「黒船来航」⑩〕

1802年に生まれており、第1話の“フェートン号事件”(1808年)の時にすでに誕生していたので、齢はすでに60歳に至る。

現在の上峰町あたりに領地を持つ、納富鍋島家の人で、“年寄”という役職名に違わず、佐賀藩の藩主側近でも長老格ということになる。

あらゆる情報が集まる重鎮だが、縁側で歩けば、年齢を重ねた相応の傷みも来ており、膝の動きもおぼつかない様子も見てとれる。

〔参照(中盤):第13話「通商条約」⑩(扇の要が外れるとき…)〕

しかし、誰かの気配を感じた時など、サッと向き直るような俊敏さを見せる瞬間があり、その中身は老いていないようだ。

「…蓮池(支藩)の古賀か。」

「ご用があると聞きましたけん、参じましたばい。」

――久々に登場、“嬉野の忍者”・古賀である。

傍らにはしっぽをゆらゆらとした猫が座る。これは、“相棒”のようだ。

鍋島夏雲が、年配者の貫禄かゆっくりと語り出す。

「お主に聞かせておきたい事があってな。」

「何(なん)が、あっとですか。」

佐賀の支藩・蓮池藩は、現在の佐賀市内に本拠があるものの、嬉野市あたりに大きい領地を持つ。それゆえ“嬉野の忍者”である。

「今から来る者の話を、よく聞いておくとよか。」

本日の用件は、鍋島夏雲のもとに来る人物の話を聞くことだと告げられた。

「おい(私)は…隠れもせんと、人の話ば聞きよれば、よかですか。」

古賀にすれば意外なこと、普通に話を聞くだけとは“忍者”らしからぬ任務だ。

どのような意図かを図りかねる、嬉野の忍者・古賀。いつものような、異国船の探索などの仕事ではないのか。

――歳は取ったが、積み重ねた異国船の調査には、一家言がある。

傍らの雉(きじ)猫のしっぽが、さらにゆらゆらとする。イヌとは違って、ネコが尻尾を揺らすのは、機嫌が良い時とは限らないという。

これは飼い主…いや“相棒”である古賀と同じく、怪訝(けげん)な気持ちの表れのようだ。

猫とて甘く見てはならない。欧米列強の水兵とて「何者っ!…なんだネコか」と油断さえ誘えば、接近する隙ぐらいは作ることができるだろう。

〔参照:第14話「遣米使節」③(嬉野から来た忍び)〕

“相棒”の異国船調査を支えるため、鍛錬を積んだ事は、誇ってよいはずだ。

〔参照:第16話「攘夷沸騰」⑩(英国船の行方)〕

――ここで屋敷に入ってきた男は、旅姿だった。

藩主側近の筆頭格・鍋島夏雲だが、なぜか旅の男と面識がある様子だ。

「たしか、祇園太郎と呼べば良かったか。無事であったか。」

「京では、危ない目にも遭(お)うたけど、まぁ大丈夫やで。」

“祇園太郎”と呼ばれた男の口調は、上方(京・大坂)に寄った言葉づかいらしいが、それが正しい使い方なのかは、定かではない。

明らかな変名である、“祇園太郎”を名乗る男は、京の都で志士たちと関わる前に、近隣の播磨(兵庫)の学者の門を叩き、当地の言葉になじんだようだ。

「…祇園太郎よ、ここは佐賀だ。おかしな上方ことばは目立つぞ。」

「夏雲さま…これは失礼ば、いたしました。」

今度は、随分と自然な言葉づかいだ。この男、やはり佐賀の者なのだろう。

(続く)

3月下旬、桜も見頃の季節は、退職・転勤…といった別れの時期でもあります。仕事も、また最初から“移ろうもの”と考えねばならない…のかもしれません。

大きく言えば、仕事の方法が時代の流れに合わなくなる場合もあるでしょうし、やりがいを持っていた業務から人事異動などで離れる方も多くいるはずです。

なお舞台設定は文久二年(1862年)の晩夏ですが、“本編”のつなぎも兼ねて前・後編で、ある“配置転換”の話を綴ります。

――佐賀藩の重臣、鍋島夏雲(市佑)の役宅。

黒船来航など重大事件のたびに登場する傾向のある、鍋島夏雲という人物。

〔参照(終盤):

1802年に生まれており、第1話の“フェートン号事件”(1808年)の時にすでに誕生していたので、齢はすでに60歳に至る。

現在の上峰町あたりに領地を持つ、納富鍋島家の人で、“年寄”という役職名に違わず、佐賀藩の藩主側近でも長老格ということになる。

あらゆる情報が集まる重鎮だが、縁側で歩けば、年齢を重ねた相応の傷みも来ており、膝の動きもおぼつかない様子も見てとれる。

〔参照(中盤):

しかし、誰かの気配を感じた時など、サッと向き直るような俊敏さを見せる瞬間があり、その中身は老いていないようだ。

「…蓮池(支藩)の古賀か。」

「ご用があると聞きましたけん、参じましたばい。」

――久々に登場、“嬉野の忍者”・古賀である。

傍らにはしっぽをゆらゆらとした猫が座る。これは、“相棒”のようだ。

鍋島夏雲が、年配者の貫禄かゆっくりと語り出す。

「お主に聞かせておきたい事があってな。」

「何(なん)が、あっとですか。」

佐賀の支藩・蓮池藩は、現在の佐賀市内に本拠があるものの、嬉野市あたりに大きい領地を持つ。それゆえ“嬉野の忍者”である。

「今から来る者の話を、よく聞いておくとよか。」

本日の用件は、鍋島夏雲のもとに来る人物の話を聞くことだと告げられた。

「おい(私)は…隠れもせんと、人の話ば聞きよれば、よかですか。」

古賀にすれば意外なこと、普通に話を聞くだけとは“忍者”らしからぬ任務だ。

どのような意図かを図りかねる、嬉野の忍者・古賀。いつものような、異国船の探索などの仕事ではないのか。

――歳は取ったが、積み重ねた異国船の調査には、一家言がある。

傍らの雉(きじ)猫のしっぽが、さらにゆらゆらとする。イヌとは違って、ネコが尻尾を揺らすのは、機嫌が良い時とは限らないという。

これは飼い主…いや“相棒”である古賀と同じく、怪訝(けげん)な気持ちの表れのようだ。

猫とて甘く見てはならない。欧米列強の水兵とて「何者っ!…なんだネコか」と油断さえ誘えば、接近する隙ぐらいは作ることができるだろう。

〔参照:

“相棒”の異国船調査を支えるため、鍛錬を積んだ事は、誇ってよいはずだ。

〔参照:

――ここで屋敷に入ってきた男は、旅姿だった。

藩主側近の筆頭格・鍋島夏雲だが、なぜか旅の男と面識がある様子だ。

「たしか、祇園太郎と呼べば良かったか。無事であったか。」

「京では、危ない目にも遭(お)うたけど、まぁ大丈夫やで。」

“祇園太郎”と呼ばれた男の口調は、上方(京・大坂)に寄った言葉づかいらしいが、それが正しい使い方なのかは、定かではない。

明らかな変名である、“祇園太郎”を名乗る男は、京の都で志士たちと関わる前に、近隣の播磨(兵庫)の学者の門を叩き、当地の言葉になじんだようだ。

「…祇園太郎よ、ここは佐賀だ。おかしな上方ことばは目立つぞ。」

「夏雲さま…これは失礼ば、いたしました。」

今度は、随分と自然な言葉づかいだ。この男、やはり佐賀の者なのだろう。

(続く)

2023年04月01日

第19話「閑叟上洛」⑤(ある忍者の“人事異動”)

こんばんは。

文久二年(1862年)晩夏の佐賀城下。藩主側近の筆頭格・鍋島夏雲に呼び出されたのは、“嬉野の忍者”・古賀。いつものように猫を連れています。

この頃、京の都を中心に存在感を強める尊王攘夷の志士。朝廷に働きかけ、すぐに異国を打ち払うよう、幕府に圧力をかけていました。

西洋列強の技術力に追いつこうと奮闘する佐賀藩にとって、この志士たちの考え方は短慮と見えるのですが、その影響は無視できなくなってきています。

――“祇園太郎”と名乗る、旅姿の男が現れた。

いきなり上方(京・大坂)の言葉で話し始めたことを詫びる、祇園太郎。

佐賀藩の重臣でも年配の鍋島夏雲(市佑)だが、いたわりの言葉を口にした。

「気にせんでよか。ここまでの道中は、大過なかったか。」

この辺りが年の功だけでなく、夏雲に情報が集まる理由なのかもしれない。

〔参照(後半):「主に上峰町民の方を対象にしたつぶやき」〕

「おいは、小城を抜けた者やけん、相変わらず国境はえすか(怖い)です。」

聞けば、この“祇園太郎”は、佐賀の小城支藩からの脱藩者だという。

〔参照:第18話「京都見聞」⑬(ある佐賀の峠にて)〕

――傍らに控え、二者の会話を聞く“嬉野の忍者”。

この祇園太郎だが、どうやら“忍び”では無さそうである。脱藩者の身の上で、よく佐賀に帰って来られたものだ。

夏雲が、言葉を続ける。

「時に“危ない橋”もあったであろうな。昨今の京の様子は、どうね。」

祇園太郎は尊王攘夷派とよく関わっている。鍋島夏雲も京の都で力を持ってきた各地からの志士たちの動きが気になる様子だ。

「江藤さんがあれこれ調べ回っとるけん、そちらが詳しかと思います。」

傍で話を聞く、嬉野の忍者・古賀。鍋島夏雲と“祇園太郎”の話に出てきた、江藤新平という青年を想い出した。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」②(海を望む丘、再び)〕

「才のある男だと思ったが、どうやら佐賀を抜け、京でも頑張っておるらしい」と考えると、少し感慨もある。

――重臣・鍋島夏雲と、脱藩者・祇園太郎との問答は続く。

「まずは、概ねの話でよい。」

「京で勤王を志す者たちの間では…」

「ほうほう。」

「佐賀は、腹の底で何ば考えおるかわからぬ、と。」

「…。」

夏雲は黙って聞いていた。

「朝廷にも徳川にも良い顔をして、世間を欺(あざむ)きおる、と。」

「うむうむ。」

佐賀藩は朝廷も重んじるが、幕府にも協力的なので、勤王を唱える者には、そこが気に入らないのだろう。

「佐賀はどちらの味方かわからんゆえ、全く信用ならん、と言いよります。」

――温厚な中にも、ふと鋭さが見える鍋島夏雲。

無言で祇園太郎の報告を聞いており、すました表情をしているが、佐賀藩が「世間を欺いている」とまで言われると釈然としない。

「わしら佐賀は、日和見(ひよりみ)…と言われておるか。」

たしかに長崎警備の役回りを持つ佐賀藩は、どこより欧米各国からの見え方を気にするところがある。

いまや欧米の列強国が通商などで入り込むなか、国内で内紛が起きれば危ういというのが、佐賀藩の立場であり、それが行動の慎重さにつながっている。

出来うる限り、朝廷と幕府の関係悪化は避けたい思惑もあるのだが、これが尊王攘夷派には「どっち付かず」と取られるようだ。

――ひと通りの報告を終えると、祇園太郎は退出した。

この“小城の密偵”のような男は、佐賀城下でも所用があるらしく、そそくさと去っていった。忙しいことに長崎に行った後に、京都に戻る予定もあるという。

「先ほどまでの話で、察しはついておるだろうか。」

ここで鍋島夏雲は、聞き役に徹していた“嬉野の忍者”に用件を伝え始めた。

「長崎も港を開いたゆえ、異国船は表から調べることもできよう。」

――夏雲の語りたいことはわかる。これも時代の流れだ。

この年に佐賀藩は、欧州や清国の上海にも調査団の人員を送った。

もはや通訳や商人からも情報は得られる。隠れて異国船に近づく危険な調査をあえて選択する必要も無さそうだ。

「これからは、長崎に来ておる浪士たちの動きを探ってほしい。」

夏雲の言うことには、密かに調べたいのは、長州(山口)や土佐(高知)など、各地の雄藩を動かしつつある、尊王攘夷派の実情だという。

「おい(私)も歳ば取りましたけん、あん男でよかじゃなかですか。」

「祇園太郎か。あれは良い調べをするが、考えが長州の者と近すぎる。」

佐賀藩にも情報をもたらすが、勤王の志で脱藩をしたという祇園太郎に全幅の信頼を置くわけにはいかないようだ。夏雲は、こう続けた。

「それに、お主は長崎での探索ならば、手慣れたものじゃなかね。」

たしかに開港後の長崎を見ると、西国の雄藩と欧米の商人の接触も増えつつある。今までの仕事の延長線上とも言えるが、古賀はあまり気乗りがしない。

――いわば“配置転換”の通告を受けた、嬉野の忍者・古賀。

祇園太郎の退出から、しばし後に鍋島夏雲の役宅を後にした。いつになく足取りの重い嬉野の忍者である。

異国船を調べる任務を始めた頃から、すっかり歳月も流れた。

「おいの気張ってきた仕事も、いまや時代遅れのやり方とね…」

そこに傍らの雉(きじ)猫が何かを伝える様子で、ニャーンと、ひと鳴きする。

「“おいも、まだ頑張るけん。もう、ひと踏ん張りせんね…”か。よかたい。」

気を取り直したか早足に歩き始めるや、古賀も猫もすっかり姿を消していた。

(続く)

文久二年(1862年)晩夏の佐賀城下。藩主側近の筆頭格・鍋島夏雲に呼び出されたのは、“嬉野の忍者”・古賀。いつものように猫を連れています。

この頃、京の都を中心に存在感を強める尊王攘夷の志士。朝廷に働きかけ、すぐに異国を打ち払うよう、幕府に圧力をかけていました。

西洋列強の技術力に追いつこうと奮闘する佐賀藩にとって、この志士たちの考え方は短慮と見えるのですが、その影響は無視できなくなってきています。

――“祇園太郎”と名乗る、旅姿の男が現れた。

いきなり上方(京・大坂)の言葉で話し始めたことを詫びる、祇園太郎。

佐賀藩の重臣でも年配の鍋島夏雲(市佑)だが、いたわりの言葉を口にした。

「気にせんでよか。ここまでの道中は、大過なかったか。」

この辺りが年の功だけでなく、夏雲に情報が集まる理由なのかもしれない。

〔参照(後半):

「おいは、小城を抜けた者やけん、相変わらず国境はえすか(怖い)です。」

聞けば、この“祇園太郎”は、佐賀の小城支藩からの脱藩者だという。

〔参照:

――傍らに控え、二者の会話を聞く“嬉野の忍者”。

この祇園太郎だが、どうやら“忍び”では無さそうである。脱藩者の身の上で、よく佐賀に帰って来られたものだ。

夏雲が、言葉を続ける。

「時に“危ない橋”もあったであろうな。昨今の京の様子は、どうね。」

祇園太郎は尊王攘夷派とよく関わっている。鍋島夏雲も京の都で力を持ってきた各地からの志士たちの動きが気になる様子だ。

「江藤さんがあれこれ調べ回っとるけん、そちらが詳しかと思います。」

傍で話を聞く、嬉野の忍者・古賀。鍋島夏雲と“祇園太郎”の話に出てきた、江藤新平という青年を想い出した。

〔参照:

「才のある男だと思ったが、どうやら佐賀を抜け、京でも頑張っておるらしい」と考えると、少し感慨もある。

――重臣・鍋島夏雲と、脱藩者・祇園太郎との問答は続く。

「まずは、概ねの話でよい。」

「京で勤王を志す者たちの間では…」

「ほうほう。」

「佐賀は、腹の底で何ば考えおるかわからぬ、と。」

「…。」

夏雲は黙って聞いていた。

「朝廷にも徳川にも良い顔をして、世間を欺(あざむ)きおる、と。」

「うむうむ。」

佐賀藩は朝廷も重んじるが、幕府にも協力的なので、勤王を唱える者には、そこが気に入らないのだろう。

「佐賀はどちらの味方かわからんゆえ、全く信用ならん、と言いよります。」

――温厚な中にも、ふと鋭さが見える鍋島夏雲。

無言で祇園太郎の報告を聞いており、すました表情をしているが、佐賀藩が「世間を欺いている」とまで言われると釈然としない。

「わしら佐賀は、日和見(ひよりみ)…と言われておるか。」

たしかに長崎警備の役回りを持つ佐賀藩は、どこより欧米各国からの見え方を気にするところがある。

いまや欧米の列強国が通商などで入り込むなか、国内で内紛が起きれば危ういというのが、佐賀藩の立場であり、それが行動の慎重さにつながっている。

出来うる限り、朝廷と幕府の関係悪化は避けたい思惑もあるのだが、これが尊王攘夷派には「どっち付かず」と取られるようだ。

――ひと通りの報告を終えると、祇園太郎は退出した。

この“小城の密偵”のような男は、佐賀城下でも所用があるらしく、そそくさと去っていった。忙しいことに長崎に行った後に、京都に戻る予定もあるという。

「先ほどまでの話で、察しはついておるだろうか。」

ここで鍋島夏雲は、聞き役に徹していた“嬉野の忍者”に用件を伝え始めた。

「長崎も港を開いたゆえ、異国船は表から調べることもできよう。」

――夏雲の語りたいことはわかる。これも時代の流れだ。

この年に佐賀藩は、欧州や清国の上海にも調査団の人員を送った。

もはや通訳や商人からも情報は得られる。隠れて異国船に近づく危険な調査をあえて選択する必要も無さそうだ。

「これからは、長崎に来ておる浪士たちの動きを探ってほしい。」

夏雲の言うことには、密かに調べたいのは、長州(山口)や土佐(高知)など、各地の雄藩を動かしつつある、尊王攘夷派の実情だという。

「おい(私)も歳ば取りましたけん、あん男でよかじゃなかですか。」

「祇園太郎か。あれは良い調べをするが、考えが長州の者と近すぎる。」

佐賀藩にも情報をもたらすが、勤王の志で脱藩をしたという祇園太郎に全幅の信頼を置くわけにはいかないようだ。夏雲は、こう続けた。

「それに、お主は長崎での探索ならば、手慣れたものじゃなかね。」

たしかに開港後の長崎を見ると、西国の雄藩と欧米の商人の接触も増えつつある。今までの仕事の延長線上とも言えるが、古賀はあまり気乗りがしない。

――いわば“配置転換”の通告を受けた、嬉野の忍者・古賀。

祇園太郎の退出から、しばし後に鍋島夏雲の役宅を後にした。いつになく足取りの重い嬉野の忍者である。

異国船を調べる任務を始めた頃から、すっかり歳月も流れた。

「おいの気張ってきた仕事も、いまや時代遅れのやり方とね…」

そこに傍らの雉(きじ)猫が何かを伝える様子で、ニャーンと、ひと鳴きする。

「“おいも、まだ頑張るけん。もう、ひと踏ん張りせんね…”か。よかたい。」

気を取り直したか早足に歩き始めるや、古賀も猫もすっかり姿を消していた。

(続く)

2023年04月05日

第19話「閑叟上洛」⑥(兄の語る言葉は)

こんばんは。

第19話の序盤には、初秋の京都で江藤新平の話を進めましたが、ここ数回は少し時を遡り、夏が過ぎゆく頃の佐賀城下を舞台として展開しています。

文久二年(1862年)八月。佐賀の志士にとって大きい出来事がありました。

楠木正成・正行父子を崇敬し、尊王を志す者が集った“義祭同盟”。主宰者の枝吉神陽は、若き志士たちを導くリーダーであり、偉大な師匠でした。

この数年後、日本の新時代には、佐賀の志士たちは近代国家の基礎づくりに活躍しますが、中心にいたはずの枝吉神陽の姿は、そこに無かったのです。

――佐賀城下も、夏の終わりを迎えていた。

「副島先生は、居られんですか。」

ある男が秘密裡に、副島種臣のもとを訪ねていた。居宅からは返事がない。

前回も登場した、京から戻った“脱藩者”・祇園太郎である。所用があるとして、藩の重臣・鍋島夏雲の役宅から、そそくさと退出してきた。

出身は小城(支藩)だが、一度は勝手に佐賀を抜けた者。脱藩者と知れれば危うい立場のはずだが、水路の走る小径を抜けて、平然と城下を歩む。

普通ならば、もちろん佐賀城下に入っては来られない身の上だ。

ところが、この“祇園太郎”と名乗る男は、何か特別扱いの理由でもあるのか、「帰ってきたとよ~」とばかりに、時折、佐賀の街に現れる。

――もう一度、大声を出す“祇園太郎”。

「副島先生は、居られんね~」

どうしても話をしたい相手がいたとしても、脱藩者のわりに声が大きすぎる。

「そがんに…声を張らずとも、ここに居る。」

なぜか副島種臣は、薄暗い物影にたたずんでいた。

「…驚かさんでください、副島先生。そこで何をしよるですか。」

いざ話しかけられると驚く、祇園太郎。

まるで“密偵”のように情報は集めるが、“忍び”のような特殊な訓練は受けていないようで、庭先にいた副島の気配には、全く気付いていなかった。

「副島先生、このたびは…」

すると祇園太郎はお悔やみの言葉を述べ始めた。副島は黙って聞いており、その反応も生気に欠ける印象だ。

――副島種臣、もともとの名は、枝吉次郎。

幕末期、著名な国学者として各地で名を知られた、枝吉神陽は実兄である。

「お力落としの無きよう…」

祇園太郎は、そう言葉を続けるが、副島の表情があまりに暗いので、次第に心配になってきた。

「副島先生、失礼を承知で言いますばい。元気ば出さんね!」

いきなり、話しぶりが切り替わった。元は小城の大庄屋としても、才覚を見せた祇園太郎だ。なかなか面倒見の良いところがある。

「偉大な神陽先生の志ば、継ぐっとは副島先生しかおらんです。」

今度は、激励の気持ちを投げかける。常日頃、尊王攘夷派の志士と交流しているので、勢いが強めである。

そして、祇園太郎も上方(京周辺)に居たときは、無理に当地の言葉を真似ていたが、佐賀ことばに戻ると訛(なま)りが非常に強い。

――文久二年八月。枝吉神陽は、流行(はやり)病により世を去った。

言葉にすればこれだけだが、佐賀の志士たち、ましてや実弟の副島にとって、その衝撃は計り知れない。

「継げるものか。私が正しいのは、ただ兄上の言葉の写しを語る時だけだ。」

副島は、憔悴(しょうすい)していた。

「私は兄上とは違う。もはや、“先生”と呼ばれるほどの者でもない。」

近年、志を持って、事を起こしても失敗ばかりが続く。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑩(いざゆけ!次郎)〕

それどころか、救いたかった仲間も助けられない。

〔参照(終盤):第17話「佐賀脱藩」⑰(救おうとする者たち)〕

副島が感じていたのは、己の非力さ、無力さだった。

――「なんば、言いよっとね!」と、祇園太郎は言い放った。

「副島先生は、皆に慕われとるばい。おいは“先生”と呼び続けるけんね。」

安政五年(1858年)、当時、小城の大庄屋だった古賀利渉という人物は、“祇園太郎”と名乗って脱藩した。

同年に副島種臣は学究のために京に居り、公家たちと関わったが、この時も、佐賀藩兵の京への派遣を打診して、謹慎処分を受ける始末となっている。

「…もう、私には、期待をするな。」

常に進むべき道を示してくれる実兄・枝吉神陽という“羅針盤”を失い、途方に暮れる副島種臣。闇夜を歩むような日々が続く。

「おいは、これから長崎に行くけん。副島先生も近いうちにどうね?」

ここで祇園太郎の勧めた長崎行き、実は“新しい世”への入口となる場所だったが、そこに副島がたどり着くまでには、今しばらく時がかかるようである。

(続く)

第19話の序盤には、初秋の京都で江藤新平の話を進めましたが、ここ数回は少し時を遡り、夏が過ぎゆく頃の佐賀城下を舞台として展開しています。

文久二年(1862年)八月。佐賀の志士にとって大きい出来事がありました。

楠木正成・正行父子を崇敬し、尊王を志す者が集った“義祭同盟”。主宰者の枝吉神陽は、若き志士たちを導くリーダーであり、偉大な師匠でした。

この数年後、日本の新時代には、佐賀の志士たちは近代国家の基礎づくりに活躍しますが、中心にいたはずの枝吉神陽の姿は、そこに無かったのです。

――佐賀城下も、夏の終わりを迎えていた。

「副島先生は、居られんですか。」

ある男が秘密裡に、副島種臣のもとを訪ねていた。居宅からは返事がない。

前回も登場した、京から戻った“脱藩者”・祇園太郎である。所用があるとして、藩の重臣・鍋島夏雲の役宅から、そそくさと退出してきた。

出身は小城(支藩)だが、一度は勝手に佐賀を抜けた者。脱藩者と知れれば危うい立場のはずだが、水路の走る小径を抜けて、平然と城下を歩む。

普通ならば、もちろん佐賀城下に入っては来られない身の上だ。

ところが、この“祇園太郎”と名乗る男は、何か特別扱いの理由でもあるのか、「帰ってきたとよ~」とばかりに、時折、佐賀の街に現れる。

――もう一度、大声を出す“祇園太郎”。

「副島先生は、居られんね~」

どうしても話をしたい相手がいたとしても、脱藩者のわりに声が大きすぎる。

「そがんに…声を張らずとも、ここに居る。」

なぜか副島種臣は、薄暗い物影にたたずんでいた。

「…驚かさんでください、副島先生。そこで何をしよるですか。」

いざ話しかけられると驚く、祇園太郎。

まるで“密偵”のように情報は集めるが、“忍び”のような特殊な訓練は受けていないようで、庭先にいた副島の気配には、全く気付いていなかった。

「副島先生、このたびは…」

すると祇園太郎はお悔やみの言葉を述べ始めた。副島は黙って聞いており、その反応も生気に欠ける印象だ。

――副島種臣、もともとの名は、枝吉次郎。

幕末期、著名な国学者として各地で名を知られた、枝吉神陽は実兄である。

「お力落としの無きよう…」

祇園太郎は、そう言葉を続けるが、副島の表情があまりに暗いので、次第に心配になってきた。

「副島先生、失礼を承知で言いますばい。元気ば出さんね!」

いきなり、話しぶりが切り替わった。元は小城の大庄屋としても、才覚を見せた祇園太郎だ。なかなか面倒見の良いところがある。

「偉大な神陽先生の志ば、継ぐっとは副島先生しかおらんです。」

今度は、激励の気持ちを投げかける。常日頃、尊王攘夷派の志士と交流しているので、勢いが強めである。

そして、祇園太郎も上方(京周辺)に居たときは、無理に当地の言葉を真似ていたが、佐賀ことばに戻ると訛(なま)りが非常に強い。

――文久二年八月。枝吉神陽は、流行(はやり)病により世を去った。

言葉にすればこれだけだが、佐賀の志士たち、ましてや実弟の副島にとって、その衝撃は計り知れない。

「継げるものか。私が正しいのは、ただ兄上の言葉の写しを語る時だけだ。」

副島は、憔悴(しょうすい)していた。

「私は兄上とは違う。もはや、“先生”と呼ばれるほどの者でもない。」

近年、志を持って、事を起こしても失敗ばかりが続く。

〔参照:

それどころか、救いたかった仲間も助けられない。

〔参照(終盤):

副島が感じていたのは、己の非力さ、無力さだった。

――「なんば、言いよっとね!」と、祇園太郎は言い放った。

「副島先生は、皆に慕われとるばい。おいは“先生”と呼び続けるけんね。」

安政五年(1858年)、当時、小城の大庄屋だった古賀利渉という人物は、“祇園太郎”と名乗って脱藩した。

同年に副島種臣は学究のために京に居り、公家たちと関わったが、この時も、佐賀藩兵の京への派遣を打診して、謹慎処分を受ける始末となっている。

「…もう、私には、期待をするな。」

常に進むべき道を示してくれる実兄・枝吉神陽という“羅針盤”を失い、途方に暮れる副島種臣。闇夜を歩むような日々が続く。

「おいは、これから長崎に行くけん。副島先生も近いうちにどうね?」

ここで祇園太郎の勧めた長崎行き、実は“新しい世”への入口となる場所だったが、そこに副島がたどり着くまでには、今しばらく時がかかるようである。

(続く)

2023年04月10日

第19話「閑叟上洛」⑦(愛する者へ、最後の講義)

こんばんは。本編を続けます。文久二年(1862年)の八月。

弟子の1人・江藤新平が脱藩している最中に、佐賀の志士の師匠・枝吉神陽は世を去ったといいます。

やがて、枝吉神陽の門下生たちは、明治の新時代の礎を築き、近代国家の屋台骨を支える人材となります。

実弟の副島種臣や、京都で情勢を見聞する江藤新平、その資金を調達した大木喬任、この時期から長崎にもよく出入りし始めた大隈重信…も弟子です。

神陽先生の学問は思想を唱えるだけでなく、律令(法律)を深く学ばせたので、実務に応用が利いたようです。

また、神陽のもとには、海軍の中牟田倉之助や、電信の石丸安世など“理系人材”と言うべき、科学技術の運用などに長じた門下生も集っていました。

――文久二年の夏。

異国から来たという、疫病・”虎狼痢”(コレラ)の影響は、佐賀城下にも及ぶ。普段は若手の藩士を、学問で鍛えた枝吉神陽だが、この時は、自宅に居た。

「おしづよ、加減はいかがか。」

「旦那さま…面目ございません。」

病の床に伏せっているのは、枝吉神陽の妻・しづである。神陽が、妻の身辺の世話をしている様子だ。

――神陽は、快活に笑って見せた。

「いつもわしは、おしづに弟子どもの面倒を見てもらっているのだ。」

「それは、枝吉神陽の妻として、当然のこと。」

しづは、起き上がれはしないものの、キリッと言葉を返した。佐賀の志士たちの師匠として崇敬される、枝吉神陽である。妻にも、相応の誇りがあるようだ。

「たまには、わしの方も、そなたの世話をいたさねば罰が当たろう。」

「…では、甘えておきますね。」

神陽は献身的に看病にあたるが、それでも妻・しづの病状は悪化していた。

――もはや、病名の察しは付いている。

嘔吐と下痢が続き、体から水分が失われ衰弱する。“虎狼痢(コロリ)”と呼ばれる流行の疫病だ。

「もう、わたくしは駄目のようでございます。」

この病は伝染するらしい。手遅れかもしれないが、看病する神陽を遠ざけようとする妻・しづ。

「ほう駄目ならば、なおの事。最期まで、わしに看病をさせよ。」

「…“先生”がいなくなっては、皆が困ります。」

しづも、次第に弱っているが、はっきりと言葉を発する。

「ならば、言おう。夫にも代わりは、おらぬはずだ。」

他藩から来た者も、ひとたび会えば敬服してしまうような威厳があったという、枝吉神陽。いまは、妻のためだけに自らの意思を語る。

――神陽の言葉を、妻・しづはじっと聞いていた。

「それに“先生”なら、代わりは育っておるやもしれぬぞ。」

いつもの調子で、枝吉神陽は言葉を続けた。

「年長者なら、団右衛門(島義勇)もおる。」

弟子たちに向けるかわりに、妻に対して、最後の講義をするようでもあった。

「才がある者なら、江藤(新平)がおる。思慮深さなら大木(喬任)だろう。」

覇気に満ちあふれた弁舌。妻から見れば、いつもと変わらない夫・枝吉神陽の姿がそこにあった。

――そして神陽は「わしの志を受け継ぐに足る者は…」と付け加える。

「そうじゃな、何より我が弟・次郎(副島種臣)がおったわ。」

これでもう、大丈夫だと神陽は豪快に笑う。しづもそれに応じて微笑んだ。

やがて枝吉神陽の妻・しづは、夫に看取られて世を去った。

「やはり、おしづは良く出来た妻だ。最後までわしの面目を立てたようじゃ。」

――妻を看取ったのちに、神陽は盛大に嘔吐をする。

ひとたび事物を知れば、記憶から失うことは無いという枝吉神陽である。始めから、わかっていた。コレラは伝染病である。

その学識だけでなく、富士山を下駄で登ったなど、超人的な体力でも知られる神陽だが、どうやらこの病には勝てぬようだ。

「ふふ、あまりに早く後を追いかけると、おしづには、笑われるかのう…」

多くの佐賀の志士たちを鍛え育てた、枝吉神陽。妻を見送る手筈(てはず)も残された時間で整え、その2日後には、この世から旅立っていくこととなる。

(続く)

弟子の1人・江藤新平が脱藩している最中に、佐賀の志士の師匠・枝吉神陽は世を去ったといいます。

やがて、枝吉神陽の門下生たちは、明治の新時代の礎を築き、近代国家の屋台骨を支える人材となります。

実弟の副島種臣や、京都で情勢を見聞する江藤新平、その資金を調達した大木喬任、この時期から長崎にもよく出入りし始めた大隈重信…も弟子です。

神陽先生の学問は思想を唱えるだけでなく、律令(法律)を深く学ばせたので、実務に応用が利いたようです。

また、神陽のもとには、海軍の中牟田倉之助や、電信の石丸安世など“理系人材”と言うべき、科学技術の運用などに長じた門下生も集っていました。

――文久二年の夏。

異国から来たという、疫病・”虎狼痢”(コレラ)の影響は、佐賀城下にも及ぶ。普段は若手の藩士を、学問で鍛えた枝吉神陽だが、この時は、自宅に居た。

「おしづよ、加減はいかがか。」

「旦那さま…面目ございません。」

病の床に伏せっているのは、枝吉神陽の妻・しづである。神陽が、妻の身辺の世話をしている様子だ。

――神陽は、快活に笑って見せた。

「いつもわしは、おしづに弟子どもの面倒を見てもらっているのだ。」

「それは、枝吉神陽の妻として、当然のこと。」

しづは、起き上がれはしないものの、キリッと言葉を返した。佐賀の志士たちの師匠として崇敬される、枝吉神陽である。妻にも、相応の誇りがあるようだ。

「たまには、わしの方も、そなたの世話をいたさねば罰が当たろう。」

「…では、甘えておきますね。」

神陽は献身的に看病にあたるが、それでも妻・しづの病状は悪化していた。

――もはや、病名の察しは付いている。

嘔吐と下痢が続き、体から水分が失われ衰弱する。“虎狼痢(コロリ)”と呼ばれる流行の疫病だ。

「もう、わたくしは駄目のようでございます。」

この病は伝染するらしい。手遅れかもしれないが、看病する神陽を遠ざけようとする妻・しづ。

「ほう駄目ならば、なおの事。最期まで、わしに看病をさせよ。」

「…“先生”がいなくなっては、皆が困ります。」

しづも、次第に弱っているが、はっきりと言葉を発する。

「ならば、言おう。夫にも代わりは、おらぬはずだ。」

他藩から来た者も、ひとたび会えば敬服してしまうような威厳があったという、枝吉神陽。いまは、妻のためだけに自らの意思を語る。

――神陽の言葉を、妻・しづはじっと聞いていた。

「それに“先生”なら、代わりは育っておるやもしれぬぞ。」

いつもの調子で、枝吉神陽は言葉を続けた。

「年長者なら、団右衛門(島義勇)もおる。」

弟子たちに向けるかわりに、妻に対して、最後の講義をするようでもあった。

「才がある者なら、江藤(新平)がおる。思慮深さなら大木(喬任)だろう。」

覇気に満ちあふれた弁舌。妻から見れば、いつもと変わらない夫・枝吉神陽の姿がそこにあった。

――そして神陽は「わしの志を受け継ぐに足る者は…」と付け加える。

「そうじゃな、何より我が弟・次郎(副島種臣)がおったわ。」

これでもう、大丈夫だと神陽は豪快に笑う。しづもそれに応じて微笑んだ。

やがて枝吉神陽の妻・しづは、夫に看取られて世を去った。

「やはり、おしづは良く出来た妻だ。最後までわしの面目を立てたようじゃ。」

――妻を看取ったのちに、神陽は盛大に嘔吐をする。

ひとたび事物を知れば、記憶から失うことは無いという枝吉神陽である。始めから、わかっていた。コレラは伝染病である。

その学識だけでなく、富士山を下駄で登ったなど、超人的な体力でも知られる神陽だが、どうやらこの病には勝てぬようだ。

「ふふ、あまりに早く後を追いかけると、おしづには、笑われるかのう…」

多くの佐賀の志士たちを鍛え育てた、枝吉神陽。妻を見送る手筈(てはず)も残された時間で整え、その2日後には、この世から旅立っていくこととなる。

(続く)

2023年04月17日

第19話「閑叟上洛」⑧(“逃げるが勝ち”とも申すのに)

こんばんは。

文久二年(1862年)初秋。佐賀の志士たちは、偉大な師匠・枝吉神陽を失いますが、それでも季節は巡り、時は流れていきます。

佐賀からの脱藩者・江藤新平がいる京の都にも秋風が吹いていました。幕府も、京都守護職を設置する等、政情の安定を図ろうとしていた年です。

そんな混沌とした状況の中、江藤は大殿・鍋島直正(閑叟)が京の都に来る前に、正確な情勢を伝える機会があると信じて、佐賀への帰藩を決断します。

――京の都。鴨川にほど近い、長州藩の屋敷。

「江藤くん、佐賀に戻るのは考え直さんか。」

説得を始めているのは、長州藩士・桂小五郎だ。

「諸侯が京に入るも、混乱は深まる一方にて、佐賀の“中将様”(鍋島直正)に、お出ましを頂きたいと存ずる。」

京に残らないかという誘いを断るためか、江藤は固く答えた。「朝廷への忠節」が前提の話なので、鍋島直正のことも“公家風”の呼び方になっている。

江藤は長州(山口)・土佐(高知)・筑前(福岡)・肥後(熊本)・仙台(宮城)などの諸藩が、一斉に京に入って収拾が付かなくなった状況を憂慮していた。

〔参照(終盤):第18話「京都見聞」⑮(京の覇権争い)〕

――その、まとめ役となりうるのは、佐賀藩しかない。

それが、江藤の確信するところだった。

「今が動くべき時節にて、この機を逸するべきではなか。」

もともと一直線な江藤だが、今日はさらにまっすぐな印象である。桂が半ば呆れながら、言葉を続ける。

「それは、わかっとるんじゃ。佐賀では国を抜けることは、重罪と聞くぞ。」

「佐賀を出た時から、それは覚悟のうえ。」

「むざむざと、命を捨てる事は無いと言うちょるんじゃ。」

「京の都で見聞したところを、いま伝えねば、佐賀は動かぬと存ずる。」

――桂の説得には、理由があった。

長州藩と近い有力公家・姉小路公知が江藤の事を気に入っており、このまま供回りに迎えたいという希望もあるようだ。

〔参照:第19話「閑叟上洛」②(入り組んだ、京の風向き)〕

これは江藤を紹介した立場の、長州藩としても悪い話ではない。江藤にとっても、勢いのある公家・姉小路に仕えれば、経済的な心配も無いはずだ。

〔参照:第18話「京都見聞」⑭(若き公家の星)〕

瞬時に、理の通った手順を組み立てる江藤の才覚は、桂から見ても、他に類を見ないものだった。

そして、洋学にも通じた佐賀藩が動けば、新しい世の姿に影響を与えるのは必定だ。ぜひとも江藤は仲間内に残して、佐賀と連携をとる切り札としたい。

――しかし、江藤は、京への残留を承知しない。

「桂さんには感謝をするが、佐賀には戻らんばならん。」

「まったく佐賀の者は、頑固じゃのう!」

少々、投げやりな一言を発したのちに、桂は念を押した。

「ええか、命は粗末にしちゃならん。逃げ回ってでも、夜明けを見るんじゃ。」

桂も考えてくれている。この言いようには、江藤もしっかりと目を見合わせた。

「では志を果たせずに、命を落とす見込みなれば、立ち戻るとしよう。」

――ここには江藤も応じたが、桂は合点がいかないようだ。

「何ゆえ、わざわざ危ない橋を渡るんじゃ…」

この江藤の話しぶりだと、「命がけで佐賀に戻る」のは、取り下げていない。

真面目で融通の利かない、それだけに地道にまっすぐに事を成す。機を見て、方向転換するのも早い長州とは、また異質な力が佐賀にはある。

ここは、江藤にしては珍しく沈黙のままだった。さらに桂が言葉を続ける。

「もしや…肥前侯が、それだけ尽くす値打ちのある、御仁じゃいうことか。」

――桂が、答えを見いだしたとみるや、

江藤はいつものように、はっきりと言葉を発した。

「その、ご高恩に報いるため。」

「それが話に聞く、佐賀の“葉隠”の忠義か。」

桂にも江藤の言わんとする事はわかる。実力者として知られる鍋島直正が京の政局に介入すれば、功を焦る各藩をまとめることができるかもしれない。

だが、そのために江藤が命を賭す動機が、もはや佐賀の“鍋島武士”ならではの「主君への忠義」ぐらいしか思い当たらないのだ。

「…お主も進んどるんか、古臭いんか、ようわからん男じゃのう。」

――脱藩者であるはずの、江藤には、

郷里・佐賀を捨てる気持ちなど、微塵(みじん)も感じられない様子だ。

そこには、佐賀藩の大殿(前藩主)・鍋島直正が、混迷を深める京の都に入って存在感を見せることへの期待があった。

京で自身の調べた事が、大殿の役に立つことで、きっと、この国は進むべき道を見いだす事ができる。

江藤にとっては、その道筋をつけることが朝廷に尽くす“勤王”のはたらきであり、それが己の役回りという自負心は、とても大きなものだった。

(続く)

文久二年(1862年)初秋。佐賀の志士たちは、偉大な師匠・枝吉神陽を失いますが、それでも季節は巡り、時は流れていきます。

佐賀からの脱藩者・江藤新平がいる京の都にも秋風が吹いていました。幕府も、京都守護職を設置する等、政情の安定を図ろうとしていた年です。

そんな混沌とした状況の中、江藤は大殿・鍋島直正(閑叟)が京の都に来る前に、正確な情勢を伝える機会があると信じて、佐賀への帰藩を決断します。

――京の都。鴨川にほど近い、長州藩の屋敷。

「江藤くん、佐賀に戻るのは考え直さんか。」

説得を始めているのは、長州藩士・桂小五郎だ。

「諸侯が京に入るも、混乱は深まる一方にて、佐賀の“中将様”(鍋島直正)に、お出ましを頂きたいと存ずる。」

京に残らないかという誘いを断るためか、江藤は固く答えた。「朝廷への忠節」が前提の話なので、鍋島直正のことも“公家風”の呼び方になっている。

江藤は長州(山口)・土佐(高知)・筑前(福岡)・肥後(熊本)・仙台(宮城)などの諸藩が、一斉に京に入って収拾が付かなくなった状況を憂慮していた。

〔参照(終盤):

――その、まとめ役となりうるのは、佐賀藩しかない。

それが、江藤の確信するところだった。

「今が動くべき時節にて、この機を逸するべきではなか。」

もともと一直線な江藤だが、今日はさらにまっすぐな印象である。桂が半ば呆れながら、言葉を続ける。

「それは、わかっとるんじゃ。佐賀では国を抜けることは、重罪と聞くぞ。」

「佐賀を出た時から、それは覚悟のうえ。」

「むざむざと、命を捨てる事は無いと言うちょるんじゃ。」

「京の都で見聞したところを、いま伝えねば、佐賀は動かぬと存ずる。」

――桂の説得には、理由があった。

長州藩と近い有力公家・姉小路公知が江藤の事を気に入っており、このまま供回りに迎えたいという希望もあるようだ。

〔参照:

これは江藤を紹介した立場の、長州藩としても悪い話ではない。江藤にとっても、勢いのある公家・姉小路に仕えれば、経済的な心配も無いはずだ。

〔参照:

瞬時に、理の通った手順を組み立てる江藤の才覚は、桂から見ても、他に類を見ないものだった。

そして、洋学にも通じた佐賀藩が動けば、新しい世の姿に影響を与えるのは必定だ。ぜひとも江藤は仲間内に残して、佐賀と連携をとる切り札としたい。

――しかし、江藤は、京への残留を承知しない。

「桂さんには感謝をするが、佐賀には戻らんばならん。」

「まったく佐賀の者は、頑固じゃのう!」

少々、投げやりな一言を発したのちに、桂は念を押した。

「ええか、命は粗末にしちゃならん。逃げ回ってでも、夜明けを見るんじゃ。」

桂も考えてくれている。この言いようには、江藤もしっかりと目を見合わせた。

「では志を果たせずに、命を落とす見込みなれば、立ち戻るとしよう。」

――ここには江藤も応じたが、桂は合点がいかないようだ。

「何ゆえ、わざわざ危ない橋を渡るんじゃ…」

この江藤の話しぶりだと、「命がけで佐賀に戻る」のは、取り下げていない。

真面目で融通の利かない、それだけに地道にまっすぐに事を成す。機を見て、方向転換するのも早い長州とは、また異質な力が佐賀にはある。

ここは、江藤にしては珍しく沈黙のままだった。さらに桂が言葉を続ける。

「もしや…肥前侯が、それだけ尽くす値打ちのある、御仁じゃいうことか。」

――桂が、答えを見いだしたとみるや、

江藤はいつものように、はっきりと言葉を発した。

「その、ご高恩に報いるため。」

「それが話に聞く、佐賀の“葉隠”の忠義か。」

桂にも江藤の言わんとする事はわかる。実力者として知られる鍋島直正が京の政局に介入すれば、功を焦る各藩をまとめることができるかもしれない。

だが、そのために江藤が命を賭す動機が、もはや佐賀の“鍋島武士”ならではの「主君への忠義」ぐらいしか思い当たらないのだ。

「…お主も進んどるんか、古臭いんか、ようわからん男じゃのう。」

――脱藩者であるはずの、江藤には、

郷里・佐賀を捨てる気持ちなど、微塵(みじん)も感じられない様子だ。

そこには、佐賀藩の大殿(前藩主)・鍋島直正が、混迷を深める京の都に入って存在感を見せることへの期待があった。

京で自身の調べた事が、大殿の役に立つことで、きっと、この国は進むべき道を見いだす事ができる。

江藤にとっては、その道筋をつけることが朝廷に尽くす“勤王”のはたらきであり、それが己の役回りという自負心は、とても大きなものだった。

(続く)

2023年04月25日

第19話「閑叟上洛」⑨(想いが届けば、若返る…)

こんばんは。

文久二年(1862年)の夏から秋にかけての話を続けています。

旧暦のうえ閏(うるう)月などもあって複雑なため、季節感で表現していますが、江藤新平の行動履歴も、あまり明確でないようで、日付は深追いしません。

この年の八月には、朝廷から佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)あてに上洛を促す手紙が届いたそうです。

返事を送ったことで、鍋島直正が京都に向かう段取りは進みますが、佐賀藩は近代化に突き進む一方で、あまり政治工作に熱心ではありませんでした。

その結果、佐賀の志士が京の都で活動する機会はほとんどなく、幕末期には目立ちそこねて、明治の世でようやく実力の一端を見せることになります。

――佐賀城。本丸御殿。

50歳手前の大殿(前藩主)・鍋島直正に、報告を行っているのは、さらに10歳以上も年配の重臣・鍋島夏雲(市佑)。

〔参照(前半):第19話「閑叟上洛」④(誇りある、その仕事)〕

間違いなくご隠居の年代だが、藩庁に集まる、ありとあらゆる情報を記録する有能な“秘書官”でもある。鍋島夏雲は、今日も書面を携えて姿を見せている。

「知りうる限りで、これが最も詳しか、京の都の内情にございます。」

「長州(山口)は、薩摩(鹿児島)とは、また違った思惑で動いておるな。}

尊王攘夷派の公家を動かすべく、長州藩は京都で政治工作を進めていた。

朝廷の権威を背景に、幕府に対して外国を打ち払う“攘夷決行”を促すことで、先行する薩摩藩から優位を取ろうとしているのだ。

――この時期、薩摩藩は“公武合体策”を熱心に進めていた。

長州のようには“攘夷”を唱えない薩摩藩は、幕府の人事に介入し、将軍候補だった、一橋慶喜らを要職に付けて、幕政の主導権を握る戦略だった。

公武合体は朝廷と幕府を近づけるものだから、尊王攘夷を唱える“志士”は、その障壁となりかねない。

薩摩の国父(藩主の父)・島津久光は、京都の寺田屋で“勤王”の動きを見せた藩士たちを、薩摩の者の壮絶な“同士討ち”により粛清したという。

〔参照第18話「京都見聞」③(寺田屋騒動の始末)〕

「寺田屋の一件も凄絶にございましたが、その後も…」

佐賀の老臣・鍋島夏雲は、いたって真面目に説明を続ける。

薩摩藩士だけでなく、その場に集まっていた、公家に仕える侍、各藩の浪士も、その事件に関わって、命を落とした様子が伝わる。

「…海に消えた者まで、居たようにございます。」

〔参照:第18話「京都見聞」⑨(その志は、海に消えても)〕

話を聞く、鍋島直正は殊更(ことさら)に渋い表情をしていた。

「真に国を憂う、志ある者も居たであろうに。」

西国の雄藩同士で、競い合うところはあったが、母方の従兄というつながりもあって、先代の薩摩藩主・島津斉彬は信頼できる人物だった。

〔参照(後半):第14話「遣米使節」⑪(名君たちの“約束”)〕

幕府中枢では、老中・阿部正弘は黒船来航を受けて国内の調整に腐心し、その後、大老に付いた井伊直弼も、全ての責任を背負うように決断をしていた。

――時代は進んで、皆、居なくなってしまった。

各々の立ち位置の違いはあったにせよ、直正は一抹の寂しさを感じていた。気苦労を重ねた、自身の体も相当傷んでおり、昔日の気力は、もはや無い。

少し感傷的になる直正に対して、夏雲は報告を淡々と進める。

「薩摩と長州が争うのみならず、諸国(各藩)が京に入らんとします。」

夏雲は、各藩が競って“勤王”につぎ込んでいる人員の数・金銭の量、それを受け取っている公家の人物評を説明し出した。

〔参照:第18話「京都見聞」⑮(京の覇権争い)〕

「…待て。夏雲よ。」

ここで直正は、何かに気付いた。

――佐賀藩は、京都の政局とは距離を置いてきた。

それにしては、朝廷や各藩に関わる、報告の内容が詳細に過ぎる。

京で起きた事件の顛末も、各藩の勢力争いの構図も、それに関わる人物の評価も、具体に動いた人数や金額まで記されている。

「どう調べた…もしや。」

「…お気付きになられましたか。」

年齢のこともあるが、多少は話疲れたか、夏雲がひと呼吸を置いた。

「それだけの事を、この夏の間に調べ上げたと申すか。あの男が。」

「ええ、江藤新平と申す者。ただ、一人にて。」

その問いに、夏雲が答える。しばしの沈黙がある。

あえて野放しにしていた、江藤が京で綴った報告書『京都見聞』は、直正まで届いたのだ。

〔参照:第19話「閑叟上洛」①(ある佐賀浪士への苦情)〕

――姿勢悪く、前屈みに座っていた、直正がスッと立ち上がる。

「連れ戻せ。」

「はっ。」

「捕らえるのではない。佐賀に呼び戻せ。」

「ははっ。」

このところ、胸痛にも悩まされていた、直正だったが、久々に声を張った。少し嬉しそうである。

「聞きたい事は、山ほどあるぞ。江藤は、身内の者に迎えに行かせよ。」

直正は、念を押した。

佐賀からの脱藩は重罪であるが、「罪人として扱ってはならない」という、大殿・直正の意思が込められた言葉だ。

藩のために、これだけ情報を集めたのだ。江藤が報告に込めた想いも直正には伝わっていた。

――「なれば!」と、老臣・鍋島夏雲も立ち上がった。

こちらも60歳超えであるが、何やら愉快そうに、こう言った。

「迎えには、江藤の父・助右衛門を遣わしましょう。」

直正は、少し心配そうな顔をした。江藤も30歳手前のはずだ。老齢の父親に、京での探索が務まるのか。

「…大丈夫なのか。」

ここは、夏雲に迷いがない。

「よかことです。老いてなお、成すべき事がある。幸いではなかですか。」

夏雲自身も年配者なので、説得力が違う。直正は、一言だけ告げた。

「…うむ、任せる。」

(続く)

文久二年(1862年)の夏から秋にかけての話を続けています。

旧暦のうえ閏(うるう)月などもあって複雑なため、季節感で表現していますが、江藤新平の行動履歴も、あまり明確でないようで、日付は深追いしません。

この年の八月には、朝廷から佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)あてに上洛を促す手紙が届いたそうです。

返事を送ったことで、鍋島直正が京都に向かう段取りは進みますが、佐賀藩は近代化に突き進む一方で、あまり政治工作に熱心ではありませんでした。

その結果、佐賀の志士が京の都で活動する機会はほとんどなく、幕末期には目立ちそこねて、明治の世でようやく実力の一端を見せることになります。

――佐賀城。本丸御殿。

50歳手前の大殿(前藩主)・鍋島直正に、報告を行っているのは、さらに10歳以上も年配の重臣・鍋島夏雲(市佑)。

〔参照(前半):

間違いなくご隠居の年代だが、藩庁に集まる、ありとあらゆる情報を記録する有能な“秘書官”でもある。鍋島夏雲は、今日も書面を携えて姿を見せている。

「知りうる限りで、これが最も詳しか、京の都の内情にございます。」

「長州(山口)は、薩摩(鹿児島)とは、また違った思惑で動いておるな。}

尊王攘夷派の公家を動かすべく、長州藩は京都で政治工作を進めていた。

朝廷の権威を背景に、幕府に対して外国を打ち払う“攘夷決行”を促すことで、先行する薩摩藩から優位を取ろうとしているのだ。

――この時期、薩摩藩は“公武合体策”を熱心に進めていた。

長州のようには“攘夷”を唱えない薩摩藩は、幕府の人事に介入し、将軍候補だった、一橋慶喜らを要職に付けて、幕政の主導権を握る戦略だった。

公武合体は朝廷と幕府を近づけるものだから、尊王攘夷を唱える“志士”は、その障壁となりかねない。

薩摩の国父(藩主の父)・島津久光は、京都の寺田屋で“勤王”の動きを見せた藩士たちを、薩摩の者の壮絶な“同士討ち”により粛清したという。

〔参照

「寺田屋の一件も凄絶にございましたが、その後も…」

佐賀の老臣・鍋島夏雲は、いたって真面目に説明を続ける。

薩摩藩士だけでなく、その場に集まっていた、公家に仕える侍、各藩の浪士も、その事件に関わって、命を落とした様子が伝わる。

「…海に消えた者まで、居たようにございます。」

〔参照:

話を聞く、鍋島直正は殊更(ことさら)に渋い表情をしていた。

「真に国を憂う、志ある者も居たであろうに。」

西国の雄藩同士で、競い合うところはあったが、母方の従兄というつながりもあって、先代の薩摩藩主・島津斉彬は信頼できる人物だった。

〔参照(後半):

幕府中枢では、老中・阿部正弘は黒船来航を受けて国内の調整に腐心し、その後、大老に付いた井伊直弼も、全ての責任を背負うように決断をしていた。

――時代は進んで、皆、居なくなってしまった。

各々の立ち位置の違いはあったにせよ、直正は一抹の寂しさを感じていた。気苦労を重ねた、自身の体も相当傷んでおり、昔日の気力は、もはや無い。

少し感傷的になる直正に対して、夏雲は報告を淡々と進める。

「薩摩と長州が争うのみならず、諸国(各藩)が京に入らんとします。」

夏雲は、各藩が競って“勤王”につぎ込んでいる人員の数・金銭の量、それを受け取っている公家の人物評を説明し出した。

〔参照:

「…待て。夏雲よ。」

ここで直正は、何かに気付いた。

――佐賀藩は、京都の政局とは距離を置いてきた。

それにしては、朝廷や各藩に関わる、報告の内容が詳細に過ぎる。

京で起きた事件の顛末も、各藩の勢力争いの構図も、それに関わる人物の評価も、具体に動いた人数や金額まで記されている。

「どう調べた…もしや。」

「…お気付きになられましたか。」

年齢のこともあるが、多少は話疲れたか、夏雲がひと呼吸を置いた。

「それだけの事を、この夏の間に調べ上げたと申すか。あの男が。」

「ええ、江藤新平と申す者。ただ、一人にて。」

その問いに、夏雲が答える。しばしの沈黙がある。

あえて野放しにしていた、江藤が京で綴った報告書『京都見聞』は、直正まで届いたのだ。

〔参照:

――姿勢悪く、前屈みに座っていた、直正がスッと立ち上がる。

「連れ戻せ。」

「はっ。」

「捕らえるのではない。佐賀に呼び戻せ。」

「ははっ。」

このところ、胸痛にも悩まされていた、直正だったが、久々に声を張った。少し嬉しそうである。

「聞きたい事は、山ほどあるぞ。江藤は、身内の者に迎えに行かせよ。」

直正は、念を押した。

佐賀からの脱藩は重罪であるが、「罪人として扱ってはならない」という、大殿・直正の意思が込められた言葉だ。

藩のために、これだけ情報を集めたのだ。江藤が報告に込めた想いも直正には伝わっていた。

――「なれば!」と、老臣・鍋島夏雲も立ち上がった。

こちらも60歳超えであるが、何やら愉快そうに、こう言った。

「迎えには、江藤の父・助右衛門を遣わしましょう。」

直正は、少し心配そうな顔をした。江藤も30歳手前のはずだ。老齢の父親に、京での探索が務まるのか。

「…大丈夫なのか。」

ここは、夏雲に迷いがない。

「よかことです。老いてなお、成すべき事がある。幸いではなかですか。」

夏雲自身も年配者なので、説得力が違う。直正は、一言だけ告げた。

「…うむ、任せる。」

(続く)

2023年05月09日

第19話「閑叟上洛」⑩(友の待つ、佐賀への道)

こんばんは。

江戸期を通じて、機密の保持には相当厳しく、とくに脱藩の罪は重い…という印象が強い、佐賀藩。

文久二年(1862年)夏に佐賀から脱藩し、京都で活動した江藤新平ですが、意外や、大殿(前藩主)・鍋島直正の指示は“捕縛”ではありませんでした。

ここで、直正(閑叟)は、脱藩者・江藤を京の都まで家族に迎えに行かせ、連れ戻すよう命じたといいます。

〔参照(終盤):第19話「閑叟上洛」⑨(想いが届けば、若返る…)〕

かなり年配となっていた、江藤の父・助右衛門にその役目が伝えられ、江藤の同志たちの動きも慌ただしくなってきます。

――秋。夕暮れの時を迎えている、佐賀城下。

城下に張り巡らされている水路に映えた夕日も、すっかり姿を消していた。秋の陽射しが存外に強かったのか、まだ温い感じの宵闇である。

「大木さん、江藤の家に、御城からの遣いが来とった!」

大木民平(喬任)の家に駆け込んできた藩士は、坂井辰之允という名だ。

「そがんか、ついに動いたか。」

どっかりと座っていた、大木が立ち上がる。傍らには、書物と酒がある、いつもの風景である。

「助右衛門さんが、呼び出されたらしかです。」

坂井が状況を説明する。

江藤が京から送った報告書、「京都見聞」という表題だが、都での政局や人物に関する詳細な情報を記していた。

〔参照(中盤):第18話「京都見聞」⑱(秋風の吹く頃に)〕

――その報告書「京都見聞」の送り先が、この2名だった。

あわせて江藤からの便りには、佐賀に残した家族への心配も綴られていた。

熱い使命感で、佐賀から飛びだしていった江藤。もちろん、脱藩者となったことで、老親や妻子の扱いに不安がある。

そこで、江藤は脱藩の計画をともに練った大木と、信頼できそうな坂井あてに書状で家族への支援も頼んでいたのだ。

〔参照:第18話「京都見聞」⑯(“故郷”を守る者たち)〕

「助右衛門さんも、さすがにご老体だ。任務を負った旅路に耐えられるか…」

坂井がいたって具体的に、江藤の父親の体調を心配する。

「いや、よかごたぞ。役人が捕らえに向かうよりは、よほどよかばい。」

大木は勢いよく、そう述べた。

――たしかに武装した藩吏が、捕縛に向かうならば、

江藤は“罪人”扱いということになる。脱藩は重罪であるため、その後の展開にも期待はできない。

家族に迎えに行かせるとは“重罪人”に対する処遇ではないから、まだ、一縷(いちる)の望みを持つことができそうだ。

それに江藤も、一応は、まだ藩の役人扱いされている事もうかがえる。

――ここで、大木がニッと笑った。

「さすがは閑叟さまだな。江藤の報告を、お読みになったか。」

ここで、“してやったり”という達成感のある表情を見せた、大木。やはり開明的な名君で知られる、佐賀の鍋島直正(閑叟)だ。

江藤は単身乗り込んだ京の都で、余人では考えられない速度で、情報収集を行い、短期間で緻密な報告を作りあげている。

大木たちには、激動の京都での政局が資金や人員の動きも含めてわかる、江藤の報告書さえ、直正(閑叟)の手元まで届けば、望みはつながる…という確信があった。

“名君”として語られるだけの実力者で、幕府や全国の大名からも、常々、その動向を気にされるほどの閑叟(直正)。

あの江藤の才能で、全力をもって調べ上げた報告書「京都見聞」を見て、何も読み取れないはずがない。

――大木には“忠義の侍”から、少し遠いところがある。

「それでこそ、佐賀の大殿としての値打ちがあると言うものだ。」

何だか“値踏み”するような、家臣としては、ある意味、無礼な物言いである。

「…また、始まったとですか。“大木節”が。」

坂井は少し呆れ気味だが、わりと大木は目先ではなく、遠いところを見る。

大木の考え方では、幕府の将軍も佐賀の藩主も、結局のところ、天皇(朝廷)の臣下に過ぎない。

歴史の行きがかり上で、大木の一族も、鍋島家の配下にいるという理屈だ。

――そして、大木は、自身も“朝廷の臣”と思っているので、

佐賀の“殿様”に、自分が付いていく価値があるかを論評するのだ。

その考え方は、先日、世を去った師匠・枝吉神陽の“日本一君論”の教えにも沿っている。

この辺り、勤王の志は高いが、かなり“鍋島武士”としての気質も強いような、江藤とも少し違ったところがある。

大木は「いま、この時」に起きることも、まるで歴史書の一部であるかのように、高い視点から眺めているような時がある。

「…わかった、わかりましたばい。」

ここで、坂井が水を差す。

――寡黙な大木にしては語ったが、

「今はそがん事、言うとる場合では、なかです。」

一方の坂井は、ひとまず現実的な心配をしている。これは、江藤の期待どおりの役回りなのだろうか。

「坂井、すまん。おい(俺)も、少々は嬉しかったのだ。」

口では、佐賀の大殿を“試した”ような言い方をする大木だが、実際のところ、思惑どおりに同志・江藤の報告が届いたのは痛快らしい。

大木とて、江藤の報告書は何としても届けたかったので、ひとまず努力が報われた事になる。

――坂井が、次の思案をする。

「江藤家の様子はうかがってきますが、どう進めたらよかでしょうな。」

幾分は冷静な対話になってきた。

「おう。こっちは三瀬に居る、古賀につなぎを取る。」

大木は仲間うちの連絡を画策した。江藤が佐賀に帰ってくる時は、きっと義祭同盟の仲間・古賀一平が番人を務める、三瀬峠を通るだろう。

ひとたび佐賀に入ってからは、藩庁がどのように指示を出すか、これは予測の付かないところがある。

――ここで不敵に微笑む、大木。

「面白うなってきたとよ。」

「そのように楽観してよかですか。江藤さんの扱いがどうなるか。」

例によって酒が入っている大木と、そうでない坂井の違いもあるのか。先例に照らせば、脱藩者である江藤は、切腹を命じられる可能性も充分にあり得る。

「今度こそは…、おい(俺)がそうはさせん。」

急に真剣な顔つきを見せた、大木。

江藤よりも年下の親友・中野方蔵を救えなかった、大木の表情には、そんな無念も背負っている風が見えた。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑱(青葉茂れる頃に)〕

もう1人の親友・江藤までも失ってなるものかという気迫がある。

簡単に酒が回ってしまうような大木ではない。酔いはあまり関係は無さそうで、強い決意が浮かんでいた。

(続く)

江戸期を通じて、機密の保持には相当厳しく、とくに脱藩の罪は重い…という印象が強い、佐賀藩。

文久二年(1862年)夏に佐賀から脱藩し、京都で活動した江藤新平ですが、意外や、大殿(前藩主)・鍋島直正の指示は“捕縛”ではありませんでした。

ここで、直正(閑叟)は、脱藩者・江藤を京の都まで家族に迎えに行かせ、連れ戻すよう命じたといいます。

〔参照(終盤):

かなり年配となっていた、江藤の父・助右衛門にその役目が伝えられ、江藤の同志たちの動きも慌ただしくなってきます。

――秋。夕暮れの時を迎えている、佐賀城下。

城下に張り巡らされている水路に映えた夕日も、すっかり姿を消していた。秋の陽射しが存外に強かったのか、まだ温い感じの宵闇である。

「大木さん、江藤の家に、御城からの遣いが来とった!」

大木民平(喬任)の家に駆け込んできた藩士は、坂井辰之允という名だ。

「そがんか、ついに動いたか。」

どっかりと座っていた、大木が立ち上がる。傍らには、書物と酒がある、いつもの風景である。

「助右衛門さんが、呼び出されたらしかです。」

坂井が状況を説明する。

江藤が京から送った報告書、「京都見聞」という表題だが、都での政局や人物に関する詳細な情報を記していた。

〔参照(中盤):

――その報告書「京都見聞」の送り先が、この2名だった。

あわせて江藤からの便りには、佐賀に残した家族への心配も綴られていた。

熱い使命感で、佐賀から飛びだしていった江藤。もちろん、脱藩者となったことで、老親や妻子の扱いに不安がある。

そこで、江藤は脱藩の計画をともに練った大木と、信頼できそうな坂井あてに書状で家族への支援も頼んでいたのだ。

〔参照:

「助右衛門さんも、さすがにご老体だ。任務を負った旅路に耐えられるか…」

坂井がいたって具体的に、江藤の父親の体調を心配する。

「いや、よかごたぞ。役人が捕らえに向かうよりは、よほどよかばい。」

大木は勢いよく、そう述べた。

――たしかに武装した藩吏が、捕縛に向かうならば、

江藤は“罪人”扱いということになる。脱藩は重罪であるため、その後の展開にも期待はできない。

家族に迎えに行かせるとは“重罪人”に対する処遇ではないから、まだ、一縷(いちる)の望みを持つことができそうだ。

それに江藤も、一応は、まだ藩の役人扱いされている事もうかがえる。

――ここで、大木がニッと笑った。

「さすがは閑叟さまだな。江藤の報告を、お読みになったか。」

ここで、“してやったり”という達成感のある表情を見せた、大木。やはり開明的な名君で知られる、佐賀の鍋島直正(閑叟)だ。

江藤は単身乗り込んだ京の都で、余人では考えられない速度で、情報収集を行い、短期間で緻密な報告を作りあげている。

大木たちには、激動の京都での政局が資金や人員の動きも含めてわかる、江藤の報告書さえ、直正(閑叟)の手元まで届けば、望みはつながる…という確信があった。

“名君”として語られるだけの実力者で、幕府や全国の大名からも、常々、その動向を気にされるほどの閑叟(直正)。

あの江藤の才能で、全力をもって調べ上げた報告書「京都見聞」を見て、何も読み取れないはずがない。

――大木には“忠義の侍”から、少し遠いところがある。

「それでこそ、佐賀の大殿としての値打ちがあると言うものだ。」

何だか“値踏み”するような、家臣としては、ある意味、無礼な物言いである。

「…また、始まったとですか。“大木節”が。」

坂井は少し呆れ気味だが、わりと大木は目先ではなく、遠いところを見る。

大木の考え方では、幕府の将軍も佐賀の藩主も、結局のところ、天皇(朝廷)の臣下に過ぎない。

歴史の行きがかり上で、大木の一族も、鍋島家の配下にいるという理屈だ。

――そして、大木は、自身も“朝廷の臣”と思っているので、

佐賀の“殿様”に、自分が付いていく価値があるかを論評するのだ。

その考え方は、先日、世を去った師匠・枝吉神陽の“日本一君論”の教えにも沿っている。

この辺り、勤王の志は高いが、かなり“鍋島武士”としての気質も強いような、江藤とも少し違ったところがある。

大木は「いま、この時」に起きることも、まるで歴史書の一部であるかのように、高い視点から眺めているような時がある。

「…わかった、わかりましたばい。」

ここで、坂井が水を差す。

――寡黙な大木にしては語ったが、

「今はそがん事、言うとる場合では、なかです。」

一方の坂井は、ひとまず現実的な心配をしている。これは、江藤の期待どおりの役回りなのだろうか。

「坂井、すまん。おい(俺)も、少々は嬉しかったのだ。」

口では、佐賀の大殿を“試した”ような言い方をする大木だが、実際のところ、思惑どおりに同志・江藤の報告が届いたのは痛快らしい。

大木とて、江藤の報告書は何としても届けたかったので、ひとまず努力が報われた事になる。

――坂井が、次の思案をする。

「江藤家の様子はうかがってきますが、どう進めたらよかでしょうな。」

幾分は冷静な対話になってきた。

「おう。こっちは三瀬に居る、古賀につなぎを取る。」

大木は仲間うちの連絡を画策した。江藤が佐賀に帰ってくる時は、きっと義祭同盟の仲間・古賀一平が番人を務める、三瀬峠を通るだろう。

ひとたび佐賀に入ってからは、藩庁がどのように指示を出すか、これは予測の付かないところがある。

――ここで不敵に微笑む、大木。

「面白うなってきたとよ。」

「そのように楽観してよかですか。江藤さんの扱いがどうなるか。」

例によって酒が入っている大木と、そうでない坂井の違いもあるのか。先例に照らせば、脱藩者である江藤は、切腹を命じられる可能性も充分にあり得る。

「今度こそは…、おい(俺)がそうはさせん。」

急に真剣な顔つきを見せた、大木。

江藤よりも年下の親友・中野方蔵を救えなかった、大木の表情には、そんな無念も背負っている風が見えた。

〔参照:

もう1人の親友・江藤までも失ってなるものかという気迫がある。

簡単に酒が回ってしまうような大木ではない。酔いはあまり関係は無さそうで、強い決意が浮かんでいた。

(続く)

2023年05月15日

第19話「閑叟上洛」⑪(続・陽だまりの下で)

こんばんは。今年の大河ドラマ『どうする家康』も盛り上がってきており、感想を書きたくもあるのですが、今は“本編”を淡々と進めます。

時は、文久二年(1862年)の秋。佐賀を脱藩した江藤新平を京都まで出向き、連れ戻すように命じられたのは、江藤の父・助右衛門でした。

藩庁からの指令は、佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)の意向だったと言います。

江藤が送る報告書の宛先だった、大木喬任(民平)や坂井辰之允など、同志たちも、江藤の帰藩後に向け、動き始めます。

とくに慌ただしいのは、佐賀から出立する予定の江藤助右衛門と家族でした。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑫(陽だまりの下で)〕

――藩の役人から伝わった指示。

江藤助右衛門も藩の役人なので、子・新平の脱藩後は謹慎中の状況だったが、ここで助右衛門は謹慎を解かれ、新平を連れ戻す任務を与えられた。

助右衛門は、詩の一節を吟(ぎん)じているようだ。その声は朗々と響く。

「鞭声(べんせい)粛々~、夜河を過(わた)る~」

「あなた。相変わらず、お声のよかですけど、なにゆえ“川中島”なのですか。」

こう問いかけたのは、助右衛門の妻・浅子である。

江藤新平に、まず“漢学”の基礎を教えたのは、母・浅子だったという。同時代の女性としては、かなり学問に通じている。

――貧しい時期は長くとも、誇りと教養は失わない家族。

助右衛門が発した詩吟の一節は“川中島の合戦”を題材にしたものらしい。

戦国時代に武田と上杉の両軍がぶつかる戦いで、上杉側がひそかに馬に鞭(むち)をあて、川を渡る情景を描いた一節だ。何か秘めた決意が感じられる。

「老骨に鞭(むち)打ってでも、お役目を果たさんば、と思うてな。」

「…でしたら、始めから、そう、おっしゃってくださればよいのに。」

教養のある浅子らしく、ここは冷静な物言いだった。残念ながら、助右衛門の感じる“男の浪漫”は伝わりづらかったようだ。

助右衛門のお役目は、藩命により佐賀から出て、子・新平を連れて帰ること。京の都に上って我が子とはいえ尋ね人を探すのは老体には堪えるだろう。

――先ほどは朗々と詩を吟じていた、助右衛門が急に小声となった。

浅子の耳に、口を近づけて、ひそひそ話をする。

「実はな。このお達しは、閑叟さまの思し召し…だと聞きよるぞ。」

「まぁ。大殿様が!?新平を迎えに行け、と仰せなのですか。」

「そがん(その通り)たい。」

「もしや、佐賀を抜けた事も、お目こぼしいただけるのでは。」

子・新平が決行した、佐賀からの脱藩は重罪のはずである。本来なら、藩吏がすぐさま捕縛に向かったとしても、何も文句は言えない。

――ここでは浅子にも、助右衛門が高揚する理由が伝わった。

大殿・鍋島直正の思惑があって、助右衛門が迎えに出る経緯があるようだ。

「望みが出てきましたわね。急ぎ、支度(したく)を整えんばならんですね。」

浅子の表情に明るさが見える。大殿が関わる気配なら、そこに希望はある。

「お義母さま、幾つか着物を持って参りました。」

「千代子さんの使う物まで…すまないねぇ。」

熱心に話し込む老夫婦に声をかけてきたのは、新平の妻・千代子である。手にする、何点かの品は普段づかいではなく、生地などが良い品だ。

城下で売れば、ある程度の値段になりそうな着物を選んでいた。何かと物入りになる、助右衛門の旅費の足しにする意図がある。

――江藤の家族たちも着々と、準備を進める。

大人たちが難しい話をしているから新平の子で、もうすぐ満2歳となる熊太郎は、少々退屈そうだ。

「おう、熊太郎。いい子にしとったかね。」

「あれっ、おじうえ~!」

門前から来たのは、江藤の弟・源作。熊太郎には叔父にあたるが、他家に出ているため、様子を見に来たようだ。

「おおっ、源作か。良いところに来た。熊太郎の面倒ば見といてくれんね。」

「まぁ、よかですけど。」

父・助右衛門のお願いに、快く答える源作。兄の新平と見た感じは似ているものの、わりと“空気を読む”のが、弟・源作のようだ。

――藩の役人が来た、実家が心配で寄ったのだが、

江藤の弟・源作は、もうじき“2歳児”の面倒を見るだけの役回りになっている。それはそれで、大事な役割である。

「そうら、佐賀の“化け猫”が、来よるとよ~」

「えすか(怖い)~!」

当初の目的は置いておき、門前で熊太郎と遊び、きゃっきゃっと盛り上がる。源作は、なかなか良い“叔父上”であるようだ。

「にゃあ~っ!!」

…と、両手をあげて“化け猫”の振りを決めたところで、江藤家の様子伺いに訪れた、兄・新平の同志・坂井辰之允と目が合った。

「…思いのほか。ご家族も落ち着いておられ、よかでした。」

「にゃ…いや、これは坂井さま。恐れ入ります。」

「江藤くんの、ご長男も健やかにご成長で、何よりです。」

これはこれで気まずいが、江藤も信頼をおく坂井は、あいさつでまとめている。

帰藩は現実味を帯びてきたが、江藤が佐賀に戻った後の処遇は、まだわからない。賑やかな家族も、心配事は尽きない状況なのだった。

(続く)

時は、文久二年(1862年)の秋。佐賀を脱藩した江藤新平を京都まで出向き、連れ戻すように命じられたのは、江藤の父・助右衛門でした。

藩庁からの指令は、佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)の意向だったと言います。

江藤が送る報告書の宛先だった、大木喬任(民平)や坂井辰之允など、同志たちも、江藤の帰藩後に向け、動き始めます。

とくに慌ただしいのは、佐賀から出立する予定の江藤助右衛門と家族でした。

〔参照:

――藩の役人から伝わった指示。

江藤助右衛門も藩の役人なので、子・新平の脱藩後は謹慎中の状況だったが、ここで助右衛門は謹慎を解かれ、新平を連れ戻す任務を与えられた。

助右衛門は、詩の一節を吟(ぎん)じているようだ。その声は朗々と響く。

「鞭声(べんせい)粛々~、夜河を過(わた)る~」

「あなた。相変わらず、お声のよかですけど、なにゆえ“川中島”なのですか。」

こう問いかけたのは、助右衛門の妻・浅子である。

江藤新平に、まず“漢学”の基礎を教えたのは、母・浅子だったという。同時代の女性としては、かなり学問に通じている。

――貧しい時期は長くとも、誇りと教養は失わない家族。

助右衛門が発した詩吟の一節は“川中島の合戦”を題材にしたものらしい。

戦国時代に武田と上杉の両軍がぶつかる戦いで、上杉側がひそかに馬に鞭(むち)をあて、川を渡る情景を描いた一節だ。何か秘めた決意が感じられる。

「老骨に鞭(むち)打ってでも、お役目を果たさんば、と思うてな。」

「…でしたら、始めから、そう、おっしゃってくださればよいのに。」

教養のある浅子らしく、ここは冷静な物言いだった。残念ながら、助右衛門の感じる“男の浪漫”は伝わりづらかったようだ。

助右衛門のお役目は、藩命により佐賀から出て、子・新平を連れて帰ること。京の都に上って我が子とはいえ尋ね人を探すのは老体には堪えるだろう。

――先ほどは朗々と詩を吟じていた、助右衛門が急に小声となった。

浅子の耳に、口を近づけて、ひそひそ話をする。

「実はな。このお達しは、閑叟さまの思し召し…だと聞きよるぞ。」

「まぁ。大殿様が!?新平を迎えに行け、と仰せなのですか。」

「そがん(その通り)たい。」

「もしや、佐賀を抜けた事も、お目こぼしいただけるのでは。」

子・新平が決行した、佐賀からの脱藩は重罪のはずである。本来なら、藩吏がすぐさま捕縛に向かったとしても、何も文句は言えない。

――ここでは浅子にも、助右衛門が高揚する理由が伝わった。

大殿・鍋島直正の思惑があって、助右衛門が迎えに出る経緯があるようだ。

「望みが出てきましたわね。急ぎ、支度(したく)を整えんばならんですね。」

浅子の表情に明るさが見える。大殿が関わる気配なら、そこに希望はある。

「お義母さま、幾つか着物を持って参りました。」

「千代子さんの使う物まで…すまないねぇ。」

熱心に話し込む老夫婦に声をかけてきたのは、新平の妻・千代子である。手にする、何点かの品は普段づかいではなく、生地などが良い品だ。

城下で売れば、ある程度の値段になりそうな着物を選んでいた。何かと物入りになる、助右衛門の旅費の足しにする意図がある。

――江藤の家族たちも着々と、準備を進める。

大人たちが難しい話をしているから新平の子で、もうすぐ満2歳となる熊太郎は、少々退屈そうだ。

「おう、熊太郎。いい子にしとったかね。」

「あれっ、おじうえ~!」

門前から来たのは、江藤の弟・源作。熊太郎には叔父にあたるが、他家に出ているため、様子を見に来たようだ。

「おおっ、源作か。良いところに来た。熊太郎の面倒ば見といてくれんね。」

「まぁ、よかですけど。」

父・助右衛門のお願いに、快く答える源作。兄の新平と見た感じは似ているものの、わりと“空気を読む”のが、弟・源作のようだ。

――藩の役人が来た、実家が心配で寄ったのだが、

江藤の弟・源作は、もうじき“2歳児”の面倒を見るだけの役回りになっている。それはそれで、大事な役割である。

「そうら、佐賀の“化け猫”が、来よるとよ~」

「えすか(怖い)~!」

当初の目的は置いておき、門前で熊太郎と遊び、きゃっきゃっと盛り上がる。源作は、なかなか良い“叔父上”であるようだ。

「にゃあ~っ!!」

…と、両手をあげて“化け猫”の振りを決めたところで、江藤家の様子伺いに訪れた、兄・新平の同志・坂井辰之允と目が合った。

「…思いのほか。ご家族も落ち着いておられ、よかでした。」

「にゃ…いや、これは坂井さま。恐れ入ります。」

「江藤くんの、ご長男も健やかにご成長で、何よりです。」

これはこれで気まずいが、江藤も信頼をおく坂井は、あいさつでまとめている。

帰藩は現実味を帯びてきたが、江藤が佐賀に戻った後の処遇は、まだわからない。賑やかな家族も、心配事は尽きない状況なのだった。

(続く)

2023年05月23日

第19話「閑叟上洛」⑫(新しき御代〔みよ〕に)

こんばんは。

“本編”では文久二年(1862年)秋の話を綴っていますが、ここからわずか5年ほどで、“明治維新”と呼ばれる時期が到来します。

江藤新平と言えば、近代司法制度を作った事が有名ですが、幕府から朝廷への政権の移行期を支え、“国家”の機能を保つ事にも深く関わったようです。

いわゆる“無血開城”で江戸に入った時も、調査にあたっていた江藤新平は、幕府の行政(税制)や裁判(刑法)の書類を集め回ったといいます。

他の志士たちとは一線を画す、独特の行動。江藤は、旧幕府の実務を回してきた役人と多数知り合い、人材不足の新政府に引き込んだようです。

のちに日本が近代国家となるために、どうしても必要だった人物がいた。今回は、その視点でご覧ください。

――尊王攘夷派の有力公家・姉小路公知の屋敷。

「江藤、どうしても佐賀に帰るんか。」

「先日、お伝えしたとおりにて。」

〔参照:第19話「閑叟上洛」⑧(“逃げるが勝ち”とも申すのに)〕

幕府に攘夷決行を促すため、江戸下向の準備に忙しい姉小路。江藤の返事が変わらぬと見るや、話を変えた。

「まろも、江戸に下れば、忙しゅうなるんや。」

「“攘夷”の催促にございますか。」

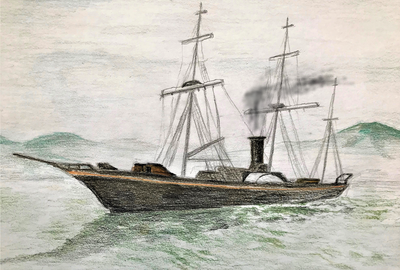

「それもあるんやが、鉄(くろがね)の大筒も見ておかんとな。」

「良きことかと存じます。」

江藤も“火術方”の役人として出入りした反射炉で、佐賀藩が鋳造した鉄製の大砲も、江戸の台場に配備されている。

「徳川が夷狄(いてき)に備えとるか、この姉小路が見聞してつかわそう。」

――有力公家としては年若い、姉小路。やや茶目っ気を見せている。

京都での活動で才覚を示した江藤。姉小路からも「側近に入らないか」という誘いがあったが、先日、それを断っていた。

「江藤よ。京で待っておっても、“中将”(鍋島直正)は参じるのやないか。」

姉小路が、話を本筋に戻した。

たしかに鍋島直正は、朝廷からの上洛の要請に承諾を返している。ここだけ見れば、江藤が無理をして、佐賀に戻る必要はなさそうだ。

「ただ、“中将”様が、京に上れば良いという事ではありませぬ。」

ここは、江藤が否定した。

――佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)。

武家なら「肥前守」なのだろうが、公家との対話なので“中将”となっている。

「中将様にあるべき道筋を示すため、佐賀に帰るのでございます。」

江藤が続けた。尊王攘夷派が意気盛んな京都の情勢について、佐賀藩には情報が乏しいのだ。

佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)に伝えたいことがある。実際のところ、江藤は、姉小路の周囲に集まる尊王攘夷派の“志士”を評価していない。

〔参照(中盤):第18話「京都見聞」⑱(秋風の吹く頃に)〕

考えなく異国とぶつかろうとする攘夷派と、扇動された公家の動きが京の都には渦巻く。それに鍋島直正が巻き込まれるのを心配している。

影響力の大きい佐賀藩が、攘夷決行などという“妄言”に乗って動けば、それこそ国が危うくなりかねない。

――わりと饒舌な姉小路に対し、江藤はいつもより言葉少なく応じる。

「…長州の桂(小五郎)からも聞いておるぞ。江藤は、危うい事をする男やと。」

「危うきは、佐賀を抜けた時より覚悟のうえ。」

江藤も、“切腹”を命ぜられる恐れのある脱藩の帰路だとの認識はあるのだ。

「徳川が政を仕切る世は、もう長(なご)うは無い。」

姉小路が突如として、また別の話を切り出した。

「新しき御代(みよ)は、もうすぐ来るのや。」

これからは天皇を中心とした朝廷が政治を進めるのだと想いを語っている。

姉小路も最初に出会った時は、若さというより熱っぽさを感じさせたが、この夏の数か月で、その横顔には凜々しさも見えた。

〔参照:第18話「京都見聞」⑭(若き公家の星)〕

「江藤。新しき御代(みよ)に、そなたは居るんやろうな。」

「それは申す間でもないこと。必ず参じます。」

「よし。その言葉、この姉小路が聞きおいたで。」

――姉小路卿は袖をひるがえし、京の夕日に向かう。

「そなたとは、もう少しゆるりと話をしたかったのう。」

背を向けたまま、姉小路が語る。

「まろは、近いうちに“蒸気仕掛け”の船にも乗ってみよう。」

「よか事にございます。異国の業(わざ)を超えんと欲すれば、学ばねばならんです。」

この姿勢は、江藤のみならず、佐賀藩の志士たちの心構えでもあった。

〔参照:第18話「京都見聞」⑲(“蒸気”の目覚め)〕

「必ず生き延びて、然るべき時に都に参じよ。」

「はっ。」

江藤は、はっきりと通る声で、姉小路に返答した。

ここから数年後。“新しき御代(みよ)”を迎えた時、京都にて混乱する新政府に、江藤はその姿を見せることになる。

しかし、その江藤を迎え入れたのは、姉小路ではなく、その盟友だった公家・三条実美だったという。これは、まだ先の話である。

〔参照:第18話「京都見聞」⑳(公卿の評判)〕

(続く)

“本編”では文久二年(1862年)秋の話を綴っていますが、ここからわずか5年ほどで、“明治維新”と呼ばれる時期が到来します。

江藤新平と言えば、近代司法制度を作った事が有名ですが、幕府から朝廷への政権の移行期を支え、“国家”の機能を保つ事にも深く関わったようです。

いわゆる“無血開城”で江戸に入った時も、調査にあたっていた江藤新平は、幕府の行政(税制)や裁判(刑法)の書類を集め回ったといいます。

他の志士たちとは一線を画す、独特の行動。江藤は、旧幕府の実務を回してきた役人と多数知り合い、人材不足の新政府に引き込んだようです。

のちに日本が近代国家となるために、どうしても必要だった人物がいた。今回は、その視点でご覧ください。

――尊王攘夷派の有力公家・姉小路公知の屋敷。

「江藤、どうしても佐賀に帰るんか。」

「先日、お伝えしたとおりにて。」

〔参照:

幕府に攘夷決行を促すため、江戸下向の準備に忙しい姉小路。江藤の返事が変わらぬと見るや、話を変えた。

「まろも、江戸に下れば、忙しゅうなるんや。」

「“攘夷”の催促にございますか。」

「それもあるんやが、鉄(くろがね)の大筒も見ておかんとな。」

「良きことかと存じます。」

江藤も“火術方”の役人として出入りした反射炉で、佐賀藩が鋳造した鉄製の大砲も、江戸の台場に配備されている。

「徳川が夷狄(いてき)に備えとるか、この姉小路が見聞してつかわそう。」

――有力公家としては年若い、姉小路。やや茶目っ気を見せている。

京都での活動で才覚を示した江藤。姉小路からも「側近に入らないか」という誘いがあったが、先日、それを断っていた。

「江藤よ。京で待っておっても、“中将”(鍋島直正)は参じるのやないか。」

姉小路が、話を本筋に戻した。

たしかに鍋島直正は、朝廷からの上洛の要請に承諾を返している。ここだけ見れば、江藤が無理をして、佐賀に戻る必要はなさそうだ。

「ただ、“中将”様が、京に上れば良いという事ではありませぬ。」

ここは、江藤が否定した。

――佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)。

武家なら「肥前守」なのだろうが、公家との対話なので“中将”となっている。

「中将様にあるべき道筋を示すため、佐賀に帰るのでございます。」

江藤が続けた。尊王攘夷派が意気盛んな京都の情勢について、佐賀藩には情報が乏しいのだ。

佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)に伝えたいことがある。実際のところ、江藤は、姉小路の周囲に集まる尊王攘夷派の“志士”を評価していない。

〔参照(中盤):

考えなく異国とぶつかろうとする攘夷派と、扇動された公家の動きが京の都には渦巻く。それに鍋島直正が巻き込まれるのを心配している。

影響力の大きい佐賀藩が、攘夷決行などという“妄言”に乗って動けば、それこそ国が危うくなりかねない。

――わりと饒舌な姉小路に対し、江藤はいつもより言葉少なく応じる。

「…長州の桂(小五郎)からも聞いておるぞ。江藤は、危うい事をする男やと。」

「危うきは、佐賀を抜けた時より覚悟のうえ。」

江藤も、“切腹”を命ぜられる恐れのある脱藩の帰路だとの認識はあるのだ。

「徳川が政を仕切る世は、もう長(なご)うは無い。」

姉小路が突如として、また別の話を切り出した。

「新しき御代(みよ)は、もうすぐ来るのや。」

これからは天皇を中心とした朝廷が政治を進めるのだと想いを語っている。

姉小路も最初に出会った時は、若さというより熱っぽさを感じさせたが、この夏の数か月で、その横顔には凜々しさも見えた。

〔参照:

「江藤。新しき御代(みよ)に、そなたは居るんやろうな。」

「それは申す間でもないこと。必ず参じます。」

「よし。その言葉、この姉小路が聞きおいたで。」

――姉小路卿は袖をひるがえし、京の夕日に向かう。

「そなたとは、もう少しゆるりと話をしたかったのう。」

背を向けたまま、姉小路が語る。

「まろは、近いうちに“蒸気仕掛け”の船にも乗ってみよう。」

「よか事にございます。異国の業(わざ)を超えんと欲すれば、学ばねばならんです。」

この姿勢は、江藤のみならず、佐賀藩の志士たちの心構えでもあった。

〔参照:

「必ず生き延びて、然るべき時に都に参じよ。」

「はっ。」

江藤は、はっきりと通る声で、姉小路に返答した。

ここから数年後。“新しき御代(みよ)”を迎えた時、京都にて混乱する新政府に、江藤はその姿を見せることになる。

しかし、その江藤を迎え入れたのは、姉小路ではなく、その盟友だった公家・三条実美だったという。これは、まだ先の話である。

〔参照:

(続く)

2023年05月30日

第19話「閑叟上洛」⑬(東海道から流れる噂)

こんばんは。

前回は、佐賀に帰ろうとする脱藩者・江藤新平と、有力公家・姉小路公知の別れの場面でした。

時期は文久二年(1862年)の秋ですが、姉小路は幕府に“攘夷実行”を催促する役回りで、京都から江戸へと向かいます。

この別れと旅立ちの少し前、同年八月に東海道では、幕末期の展開に大きい影響を及ぼす事件が起きていました。

――京。伏見の川港。

江藤新平は京の街から発ち、南にある川沿いの港町・伏見に向かい、佐賀への帰路へと入っていた。

大殿(前藩主)・鍋島直正まで、どうにか自身が見聞した京の情報を正確に伝え、役立ててほしいという強い想いを持っている。

「江藤さん。あんたも頑固な男や。姉小路卿も残ってほしいと仰せやのに。」

「それは恩に感じておるし、必ず戻って来らんばと思いよる。」

京に滞在中、世話になっていた姉小路の供回り。公家に仕える武士のことを“青侍”と言ったりするが、なかなか気の良い男らしい。

〔参照:第19話「閑叟上洛」②(入り組んだ、京の風向き)〕

無責任な暴論を吐く者は、手厳しく論破することもある江藤だが、この青侍との関係は良好なようだ。

――この伏見港から大坂(大阪)には、川下りの船旅となる。

「別れの手土産に一つ、聞いたばかりの噂話をしたるわ。」

京都から少し南にある伏見まで、この青侍は、江藤を見送りに来たらしい。

人あたりが良いのもあってか、かなりの早耳だ。尊王攘夷派の若き有力公家・姉小路公知の周囲には、様々な情報が集まっていた。

江藤が個人で、朝廷・幕府・諸大名や各地の志士の動向を掴むには、かなり良い位置にいたことになる。

「それは、ありがたか。佐賀に戻れば、もはや京での噂話は聞けぬゆえ。」

「…まだ噂やけどな。薩摩が、異人を斬ったらしいで。」

――つい数か月前には、この伏見にある寺田屋で。

薩摩藩は国父・島津久光の命令で、過激な勤王派の藩士を斬り捨てた。

〔参照:第18話「京都見聞」③(寺田屋騒動の始末)〕

朝廷の威光により幕府の人事に介入し、薩摩が主導する幕政改革を実現したい時に、火種となる藩士は排除したい、という意図があったとされる。

この頃の薩摩は、一応は幕府寄りであり、海外貿易の利益も大事にするので、攘夷派のように、外国の排斥には組みしない傾向だった。

「薩摩が異人を斬ったとは、なにゆえか。どの国の者か。」

「詳しゅうわからんけど、異人が行列を横切ったらしいで。無礼や!というて、バッサリや。」

公家の供回りにしては、随分とくだけた物言いだが、この辺りの“軽さ”は身分が高くない者も多い志士や、商人ともつながるのに役立つようだ。

「それが事実であれば、国を危うくする短慮なり。」

その話を聞いて、江藤は厳しい表情をした。

――のちに“生麦事件”と呼ばれる、イギリス人に対する殺傷事件である。

文久二年八月に発生しており、事件現場は、東海道の神奈川宿に近い生麦村(現・横浜市内)。

川崎大師に向かったともいう、休日の乗馬を楽しんでいたイギリス人の一行が、薩摩藩の国父(藩主の父)・島津久光の、江戸から帰る行列とすれ違う。

薩摩の侍は「こらこら、馬を下りてたもんせ。」と身振りで伝えたが、イギリス人には理解できなかったようで、脇に逸れようとそのまま馬を進めた。

狭い道で薩摩の行列に逆流する形で進んだ馬が暴れ出し、国父・久光の駕籠の方を向いたので、薩摩の侍が抜刀した…というのが、概略のようだ。

日本国内の基準では、朝廷の使者を護衛する大藩の行列に突っ込めば成敗されて当然だが、欧米の感覚だと、自国民が斬られれば黙っていないだろう。

――開国後に続発した外国人襲撃とは状況が異なり、

脱藩の浪士が、突然襲いかかったものではない。明らかに斬ったのは、行列を警護していた薩摩藩士と思われる。

異人が行列に侵入してきたから、薩摩の手出しもやむを得なかったのかもしれないが、斬りつけた結果は外交上、重大なものだ。

「たぶん江藤さんは渋い顔をすると思うたけど、皆は大喜びや。」

どこからか聞いた話を青侍が続ける。事件の全容は見えないにせよ、旅人たちが現地での噂を拾えば、話は拡散していく。

「我らより先に異人を斬りゆうか!薩摩に遅れを取るな!…とか評判やで。」

青侍が、この話を聞いた攘夷派の志士たちの喜びようを再現してみせた。

――さらに、青侍が言葉を続ける。

「なぁ、江藤さん。時勢は動いとるで。いま、京から離れてええんか。」

「そがん(そのような)動きのあるなら、より急いて佐賀に戻らんばならん。」

青侍の呼びかけも理屈が通っていると思いつつも、江藤はそれを打ち消した。たしかに、刻一刻と移ろう政局を追うには、京の都に居る方が有利だ。

「…有り体(ありてい)に言えば、姉小路卿のところに残ってほしいんや。」

何やら、この青侍、今日は切羽詰まった印象があり、言葉を続ける。

「失礼な物言いやけど。こっちに居れば、金にも苦労はせんで。」

――伏見港の川風が、柳の枝を揺らす。

「そこまでのご厚情、恩に着る。」

もともと表情に固いところのある江藤だが、実のある提案に対して痩せ我慢をするようでもあった。

「佐賀に戻れば、切腹を命じられるかもしれんのやろ。」

ひとたび、江藤が佐賀に立ち入れば“重罪人”としての処遇が待っている可能性も高く、青侍の指摘も正しい。

江藤を引き留めたいのは、何か胸騒ぎを感じている様子もうかがえる。江藤は振り払うように、言葉を返した。

「ばってん、これも我が身一つの事ではなか。」

――幕府改革に熱心に介入し、開国も容認だったはずの薩摩藩。

国父・島津久光が兵を率いて、江戸に行った名目は公家の護衛だが、朝廷と幕府を結ぶ公武合体を、薩摩藩の圧力で進める意図だ。

ところが、事情はあったにせよ、帰り道に異人を斬る事件を起こしたことで、幕政を安定させるどころか混乱の中心に入ってしまった。

薩摩の思惑とは違う方向で、外国を排斥する“攘夷”運動の盛り上がりも加速させているのだ。

「姉小路卿にも、“中将”さまに道筋をお示ししてくる旨を、申し上げた。」

江藤が考える最適な答えは、実力があるうえ秩序を重んじる鍋島直正が佐賀という先進的な雄藩を率いて、事態の収拾をはかることで変わらない。

「わかるで。他の国より、佐賀は落ち着いとるからな。でもな…。」

この青侍にも、これから京の都で起きる事、どの程度まで見えていたかは定かではない。

――昼夜問わずに舟が行き交う、伏見の川港。

結構な頻度で船着場に発着があり、いつも賑やかだ。商人や侍も行き交う。江藤は、京から大坂に下っていく舟に乗り込んだ。

ここで青侍が、別れの一言を発した。

「江藤さん…命は大事にしろや。それと早う戻って来いよ。」

「いずれ都へと戻る事は約束する。御身も大切にせんばな。」

互いを気遣う言葉を交わして、大坂へと向かう乗り合いの舟はゆっくりと川べりから離れていき、ゆるやかな下りの流れに乗り始める。

このとき、江藤新平が京の都に滞在した期間は、わずか3か月程度という。短い夏に得た、微かな縁がつながって、のちの明治の世に活きることになる。

(続く)

前回は、佐賀に帰ろうとする脱藩者・江藤新平と、有力公家・姉小路公知の別れの場面でした。

時期は文久二年(1862年)の秋ですが、姉小路は幕府に“攘夷実行”を催促する役回りで、京都から江戸へと向かいます。

この別れと旅立ちの少し前、同年八月に東海道では、幕末期の展開に大きい影響を及ぼす事件が起きていました。

――京。伏見の川港。

江藤新平は京の街から発ち、南にある川沿いの港町・伏見に向かい、佐賀への帰路へと入っていた。

大殿(前藩主)・鍋島直正まで、どうにか自身が見聞した京の情報を正確に伝え、役立ててほしいという強い想いを持っている。

「江藤さん。あんたも頑固な男や。姉小路卿も残ってほしいと仰せやのに。」

「それは恩に感じておるし、必ず戻って来らんばと思いよる。」

京に滞在中、世話になっていた姉小路の供回り。公家に仕える武士のことを“青侍”と言ったりするが、なかなか気の良い男らしい。

〔参照:

無責任な暴論を吐く者は、手厳しく論破することもある江藤だが、この青侍との関係は良好なようだ。

――この伏見港から大坂(大阪)には、川下りの船旅となる。

「別れの手土産に一つ、聞いたばかりの噂話をしたるわ。」

京都から少し南にある伏見まで、この青侍は、江藤を見送りに来たらしい。

人あたりが良いのもあってか、かなりの早耳だ。尊王攘夷派の若き有力公家・姉小路公知の周囲には、様々な情報が集まっていた。

江藤が個人で、朝廷・幕府・諸大名や各地の志士の動向を掴むには、かなり良い位置にいたことになる。

「それは、ありがたか。佐賀に戻れば、もはや京での噂話は聞けぬゆえ。」

「…まだ噂やけどな。薩摩が、異人を斬ったらしいで。」

――つい数か月前には、この伏見にある寺田屋で。

薩摩藩は国父・島津久光の命令で、過激な勤王派の藩士を斬り捨てた。

〔参照:

朝廷の威光により幕府の人事に介入し、薩摩が主導する幕政改革を実現したい時に、火種となる藩士は排除したい、という意図があったとされる。

この頃の薩摩は、一応は幕府寄りであり、海外貿易の利益も大事にするので、攘夷派のように、外国の排斥には組みしない傾向だった。

「薩摩が異人を斬ったとは、なにゆえか。どの国の者か。」

「詳しゅうわからんけど、異人が行列を横切ったらしいで。無礼や!というて、バッサリや。」

公家の供回りにしては、随分とくだけた物言いだが、この辺りの“軽さ”は身分が高くない者も多い志士や、商人ともつながるのに役立つようだ。

「それが事実であれば、国を危うくする短慮なり。」

その話を聞いて、江藤は厳しい表情をした。

――のちに“生麦事件”と呼ばれる、イギリス人に対する殺傷事件である。

文久二年八月に発生しており、事件現場は、東海道の神奈川宿に近い生麦村(現・横浜市内)。

川崎大師に向かったともいう、休日の乗馬を楽しんでいたイギリス人の一行が、薩摩藩の国父(藩主の父)・島津久光の、江戸から帰る行列とすれ違う。

薩摩の侍は「こらこら、馬を下りてたもんせ。」と身振りで伝えたが、イギリス人には理解できなかったようで、脇に逸れようとそのまま馬を進めた。

狭い道で薩摩の行列に逆流する形で進んだ馬が暴れ出し、国父・久光の駕籠の方を向いたので、薩摩の侍が抜刀した…というのが、概略のようだ。

日本国内の基準では、朝廷の使者を護衛する大藩の行列に突っ込めば成敗されて当然だが、欧米の感覚だと、自国民が斬られれば黙っていないだろう。

――開国後に続発した外国人襲撃とは状況が異なり、

脱藩の浪士が、突然襲いかかったものではない。明らかに斬ったのは、行列を警護していた薩摩藩士と思われる。

異人が行列に侵入してきたから、薩摩の手出しもやむを得なかったのかもしれないが、斬りつけた結果は外交上、重大なものだ。

「たぶん江藤さんは渋い顔をすると思うたけど、皆は大喜びや。」

どこからか聞いた話を青侍が続ける。事件の全容は見えないにせよ、旅人たちが現地での噂を拾えば、話は拡散していく。

「我らより先に異人を斬りゆうか!薩摩に遅れを取るな!…とか評判やで。」

青侍が、この話を聞いた攘夷派の志士たちの喜びようを再現してみせた。

――さらに、青侍が言葉を続ける。

「なぁ、江藤さん。時勢は動いとるで。いま、京から離れてええんか。」

「そがん(そのような)動きのあるなら、より急いて佐賀に戻らんばならん。」

青侍の呼びかけも理屈が通っていると思いつつも、江藤はそれを打ち消した。たしかに、刻一刻と移ろう政局を追うには、京の都に居る方が有利だ。

「…有り体(ありてい)に言えば、姉小路卿のところに残ってほしいんや。」

何やら、この青侍、今日は切羽詰まった印象があり、言葉を続ける。

「失礼な物言いやけど。こっちに居れば、金にも苦労はせんで。」

――伏見港の川風が、柳の枝を揺らす。

「そこまでのご厚情、恩に着る。」

もともと表情に固いところのある江藤だが、実のある提案に対して痩せ我慢をするようでもあった。

「佐賀に戻れば、切腹を命じられるかもしれんのやろ。」

ひとたび、江藤が佐賀に立ち入れば“重罪人”としての処遇が待っている可能性も高く、青侍の指摘も正しい。

江藤を引き留めたいのは、何か胸騒ぎを感じている様子もうかがえる。江藤は振り払うように、言葉を返した。

「ばってん、これも我が身一つの事ではなか。」

――幕府改革に熱心に介入し、開国も容認だったはずの薩摩藩。

国父・島津久光が兵を率いて、江戸に行った名目は公家の護衛だが、朝廷と幕府を結ぶ公武合体を、薩摩藩の圧力で進める意図だ。

ところが、事情はあったにせよ、帰り道に異人を斬る事件を起こしたことで、幕政を安定させるどころか混乱の中心に入ってしまった。

薩摩の思惑とは違う方向で、外国を排斥する“攘夷”運動の盛り上がりも加速させているのだ。

「姉小路卿にも、“中将”さまに道筋をお示ししてくる旨を、申し上げた。」

江藤が考える最適な答えは、実力があるうえ秩序を重んじる鍋島直正が佐賀という先進的な雄藩を率いて、事態の収拾をはかることで変わらない。

「わかるで。他の国より、佐賀は落ち着いとるからな。でもな…。」

この青侍にも、これから京の都で起きる事、どの程度まで見えていたかは定かではない。

――昼夜問わずに舟が行き交う、伏見の川港。

結構な頻度で船着場に発着があり、いつも賑やかだ。商人や侍も行き交う。江藤は、京から大坂に下っていく舟に乗り込んだ。

ここで青侍が、別れの一言を発した。

「江藤さん…命は大事にしろや。それと早う戻って来いよ。」

「いずれ都へと戻る事は約束する。御身も大切にせんばな。」

互いを気遣う言葉を交わして、大坂へと向かう乗り合いの舟はゆっくりと川べりから離れていき、ゆるやかな下りの流れに乗り始める。

このとき、江藤新平が京の都に滞在した期間は、わずか3か月程度という。短い夏に得た、微かな縁がつながって、のちの明治の世に活きることになる。

(続く)

2023年06月07日

第19話「閑叟上洛」⑭(急ぐ理由と、動けぬ事情)

こんばんは。

前回、文久二年(1862年)に起き、幕末の展開に強く影響した“生麦事件”について記載しました。事件に関わる話も続きますが、まずは佐賀の話です。

季節は秋へと移ろい、夏の間に脱藩者として京で活動した江藤新平は一路、佐賀を目指しています。

江藤には急ぐ理由もあり、佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)が京に出立すれば、知り得た情報を伝えたくても、行き違いになる可能性があったのです。

――京・伏見から、摂津国(大阪・兵庫)の街道を西に急ぐ。

江藤は、まっすぐ前を見据えて進む。速足には急いた気持ちが乗っている。

「海路を使わんばならんか…。」

京の都での江藤は、有力公家の元に居たため、思いのほか待遇が良かった。一時は秘書のような役回りも務め、帝に奏上する書面の作成まで行っている。

〔参照:第18話「京都見聞」⑳(公卿の評判)〕

旅立つ前に、同志の大木民平(喬任)が用立てた旅費は費消したが、先ほどの事情で、清貧を絵に描いたような江藤にも、いつになく手元の資金はある。

「…時が惜しか。大木さん、すぐに戻るゆえ、頼んだぞ。」

たびたび送った手紙で、大木たちには状況は伝えている。佐賀に戻ったのちに道が開けているかは、その同志たちの動きにかかっていた。

――その頃、佐賀城内。本丸御殿にて

先ほどの江藤は、全力で佐賀への帰路を駆けるが、その地元には慌ただしい動きが見られない。

一人の佐賀藩士が、取り次ぎ役の侍と話している。

「佐野栄寿左衛門、お召しにより参上つかまつりました。」

「…うむ、大殿に様子をうかがうゆえ、しばし待て。」

「はっ。」

取り次ぎの侍は事務的に言葉を返すが、佐野は丁寧に応じている。

大殿・鍋島直正(閑叟)に呼ばれたのだが、都合あってか待たされる様子だ。佐野栄寿(常民)は、理化学の技術開発や、近代的な海軍の構築に忙しい。

「よし、閑叟さまはお会いになる。入れ。」

――佐野は怪訝に思った。どうも、“取り次ぎ役”の反応がおかしい。

「お呼び出しのあったけん、お目通りできるのは当然ではなかね…?」

城からの御用であれば、藩の研究機関・精錬方か、もしくは三重津海軍所の様子伺いであろうか。

いまの直正は“前藩主”である。藩主は子の直大(公式な名は、茂実)に譲り、儀礼的な仕事からは解放されて、以前より自由に動ける立場となった。

蒸気船の製造であれば、大殿に言上したいこともある。佐野栄寿(常民)としては、鍋島直正(閑叟)の期待には応えていきたいのだ。

――そして、なぜか奥の間に案内される。

「佐野、久しいのぅ。」

「…殿、いや大殿。どがん(いかが)なさいましたか。」

「やはり、お主にはわかるようだな。」

「ご無礼の段、ご容赦を。大殿は、お顔色が優れんと見えます。」

「ふふ…”医者”の目は、ごまかせぬと言うことか。」

佐野はもともと医学の修業をした身で、大坂(大阪)の適塾などでも学んできた。直正の持病だという、胃腸の不調が出ているかと察していた。

〔参照:第7話「尊王義祭」⑩〕

――佐野は、直正(閑叟)を見て、すぐに気付いた。

明らかに体調を崩していることぐらいは、医学の心得が無くてもわかりそうだ。

幕府に積極的な動きの無い時期から、長崎警備で異国と対峙し、気苦労が耐えなかった佐賀藩の大殿。

以前も病がちになる事があったが、今回は姿勢や顔色から、一目でわかるほどの体調の悪さがうかがえる。

「…佐野、いかがした。そういう、お主の顔色も良くないぞ。」

普段より、直正(閑叟)の声が弱々しく感じる。胸痛も出ているのかもしれない。

――向かい合う佐野も、顔色が悪いと言われている。

こちらは、おそらくは働き過ぎであるが、それが原因とは言いたくない。佐賀藩の技術者にとって、近代化への研究開発は“戦”なのである。

「単に…飲み過ぎのごたです。」

「ならば良い。無理をさせておるのも、余(よ)であるが、身体は厭えよ。」

瘦せ我慢をしている風の佐野を、顔色の良くない直正が気遣った。

――こうして”病的”な印象で進む主従の対話であるが、

ここで、佐野がとっておきの話題を出した。

「良か話をしますけん。お聞きください。」

「何じゃ。期待して良いか。」

「蒸気船の件にございます。」

「…ほう、蒸気船か。良き話だ。」

――直正(閑叟)の表情が、パッと明るくなった。

西洋列強の技術力に届くためには、是非とも実用化したい蒸気機関。

「有明の海を速やかに動ける船なれば、年明けには建造にかかれます。」

そう語る佐野の顔色も明るい。佐賀藩の技術力は、蒸気罐(ボイラー)の修繕ができる程度には高まっている。小型の蒸気船ならば、製作は可能な水準だ。

「そうか。お主を呼んでよかった。余も踏ん張らねばならぬ。」

一瞬、張りのある声とともに気合で立ち上がる、ご隠居・鍋島閑叟(直正)。

「…大殿。胸痛がございますね。よく眠れんことはなかですか。」

佐野が、“医者の見立て”を述べる。

ここは直正(閑叟)は苦笑したまま、言葉を返さない。京の都へ発てない事情は、直正の体調不良だった。やはり、元・医者の佐野には見えてしまうようだ。

――摂津の港。早くも瀬戸内の海に向かって立つ、江藤新平。

「急がんばならん!」

ここは、資金を出し渋っている場合ではない。少しでも早く、まずは九州まで、たどり着く方法を取らねばならないのだ。

京の情勢をありったけ見聞した江藤だが、まさか鍋島直正(閑叟)の健康の状態で、京への出発が延期になった動けぬ事情は知るよしもない。

そして、江藤を連れ戻すため、藩の命令を受けた父の助右衛門が、佐賀から出立しようとしていた時期でもあった。

(続く)

前回、文久二年(1862年)に起き、幕末の展開に強く影響した“生麦事件”について記載しました。事件に関わる話も続きますが、まずは佐賀の話です。

季節は秋へと移ろい、夏の間に脱藩者として京で活動した江藤新平は一路、佐賀を目指しています。

江藤には急ぐ理由もあり、佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)が京に出立すれば、知り得た情報を伝えたくても、行き違いになる可能性があったのです。

――京・伏見から、摂津国(大阪・兵庫)の街道を西に急ぐ。

江藤は、まっすぐ前を見据えて進む。速足には急いた気持ちが乗っている。

「海路を使わんばならんか…。」

京の都での江藤は、有力公家の元に居たため、思いのほか待遇が良かった。一時は秘書のような役回りも務め、帝に奏上する書面の作成まで行っている。

〔参照:

旅立つ前に、同志の大木民平(喬任)が用立てた旅費は費消したが、先ほどの事情で、清貧を絵に描いたような江藤にも、いつになく手元の資金はある。

「…時が惜しか。大木さん、すぐに戻るゆえ、頼んだぞ。」

たびたび送った手紙で、大木たちには状況は伝えている。佐賀に戻ったのちに道が開けているかは、その同志たちの動きにかかっていた。

――その頃、佐賀城内。本丸御殿にて

先ほどの江藤は、全力で佐賀への帰路を駆けるが、その地元には慌ただしい動きが見られない。

一人の佐賀藩士が、取り次ぎ役の侍と話している。

「佐野栄寿左衛門、お召しにより参上つかまつりました。」

「…うむ、大殿に様子をうかがうゆえ、しばし待て。」

「はっ。」

取り次ぎの侍は事務的に言葉を返すが、佐野は丁寧に応じている。

大殿・鍋島直正(閑叟)に呼ばれたのだが、都合あってか待たされる様子だ。佐野栄寿(常民)は、理化学の技術開発や、近代的な海軍の構築に忙しい。

「よし、閑叟さまはお会いになる。入れ。」

――佐野は怪訝に思った。どうも、“取り次ぎ役”の反応がおかしい。

「お呼び出しのあったけん、お目通りできるのは当然ではなかね…?」

城からの御用であれば、藩の研究機関・精錬方か、もしくは三重津海軍所の様子伺いであろうか。

いまの直正は“前藩主”である。藩主は子の直大(公式な名は、茂実)に譲り、儀礼的な仕事からは解放されて、以前より自由に動ける立場となった。

蒸気船の製造であれば、大殿に言上したいこともある。佐野栄寿(常民)としては、鍋島直正(閑叟)の期待には応えていきたいのだ。

――そして、なぜか奥の間に案内される。

「佐野、久しいのぅ。」

「…殿、いや大殿。どがん(いかが)なさいましたか。」

「やはり、お主にはわかるようだな。」

「ご無礼の段、ご容赦を。大殿は、お顔色が優れんと見えます。」

「ふふ…”医者”の目は、ごまかせぬと言うことか。」

佐野はもともと医学の修業をした身で、大坂(大阪)の適塾などでも学んできた。直正の持病だという、胃腸の不調が出ているかと察していた。

〔参照:

――佐野は、直正(閑叟)を見て、すぐに気付いた。

明らかに体調を崩していることぐらいは、医学の心得が無くてもわかりそうだ。

幕府に積極的な動きの無い時期から、長崎警備で異国と対峙し、気苦労が耐えなかった佐賀藩の大殿。

以前も病がちになる事があったが、今回は姿勢や顔色から、一目でわかるほどの体調の悪さがうかがえる。

「…佐野、いかがした。そういう、お主の顔色も良くないぞ。」

普段より、直正(閑叟)の声が弱々しく感じる。胸痛も出ているのかもしれない。

――向かい合う佐野も、顔色が悪いと言われている。

こちらは、おそらくは働き過ぎであるが、それが原因とは言いたくない。佐賀藩の技術者にとって、近代化への研究開発は“戦”なのである。

「単に…飲み過ぎのごたです。」

「ならば良い。無理をさせておるのも、余(よ)であるが、身体は厭えよ。」

瘦せ我慢をしている風の佐野を、顔色の良くない直正が気遣った。

――こうして”病的”な印象で進む主従の対話であるが、

ここで、佐野がとっておきの話題を出した。

「良か話をしますけん。お聞きください。」

「何じゃ。期待して良いか。」

「蒸気船の件にございます。」

「…ほう、蒸気船か。良き話だ。」

――直正(閑叟)の表情が、パッと明るくなった。

西洋列強の技術力に届くためには、是非とも実用化したい蒸気機関。

「有明の海を速やかに動ける船なれば、年明けには建造にかかれます。」

そう語る佐野の顔色も明るい。佐賀藩の技術力は、蒸気罐(ボイラー)の修繕ができる程度には高まっている。小型の蒸気船ならば、製作は可能な水準だ。

「そうか。お主を呼んでよかった。余も踏ん張らねばならぬ。」

一瞬、張りのある声とともに気合で立ち上がる、ご隠居・鍋島閑叟(直正)。

「…大殿。胸痛がございますね。よく眠れんことはなかですか。」

佐野が、“医者の見立て”を述べる。

ここは直正(閑叟)は苦笑したまま、言葉を返さない。京の都へ発てない事情は、直正の体調不良だった。やはり、元・医者の佐野には見えてしまうようだ。

――摂津の港。早くも瀬戸内の海に向かって立つ、江藤新平。

「急がんばならん!」

ここは、資金を出し渋っている場合ではない。少しでも早く、まずは九州まで、たどり着く方法を取らねばならないのだ。

京の情勢をありったけ見聞した江藤だが、まさか鍋島直正(閑叟)の健康の状態で、京への出発が延期になった動けぬ事情は知るよしもない。

そして、江藤を連れ戻すため、藩の命令を受けた父の助右衛門が、佐賀から出立しようとしていた時期でもあった。

(続く)

2023年06月13日

第19話「閑叟上洛」⑮(藩境にて、つかまえて)

こんばんは。

文久二年(1862年)の秋。佐賀の藩庁から「江藤新平を連れ戻すべし」と指示を受けたのは、実父の江藤助右衛門でした。

藩吏が捕縛に向かえば“罪人”扱いなので、この命令の方がずっと好ましい展開なのですが、実際に動く家族は大変です。

〔参照:第19話「閑叟上洛」⑪(続・陽だまりの下で)〕

現代でも「一度出てしまうと、簡単には入れない…」という風評もある、佐賀。今回は、江藤の父・助右衛門がその藩境を越えるのですが…

〔参照(後半):「出られるが入れない、SAGA」〕

――佐賀城下。江藤家。

玄関先で若い男と、そろそろ満2歳ぐらいかという男児が会話する。男児は、江藤新平の子・熊太郎。傍に付いている若い男は、江藤の弟・源作である。

「熊太郎、おじじ様のご出立だぞ。見送りばせんね。」

「…おじじさま。おたっしゃで。」

旅支度をした年配の男性は江藤助右衛門。子・新平を迎えに行く任務だ。

「…うむ。行って参る。」

源作に対しては、古武士のように固く答える。

「よか、ごあいさつ出来まちたね。じいじも達者で帰ってくるたいね。」

孫の熊太郎には、ただのお爺さんの様子だ。

〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑫(陽だまりの下で)〕

――江藤の母・浅子と、妻・千代子も見送りをする。

「あなた、熊太郎へのあいさつは程ほどに。気を引き締めんばなりません。」

浅子は、同席する役人の目を気にしたか、助右衛門にピシッと一言を発した。

「無論(むろん)じゃ。手抜かりはなかばい。」

助右衛門は、少し引き締まった表情を見せた。

「お父様。よろしくお願いいたします。」

江藤の妻・千代子。こちらも、キリッとした見送りをしている。

「千代子どの。心配はいらぬぞ、わしに任せておけ。」

助右衛門は、さらに気合いの入った表情を見せた。

「では、出立の刻限である。」

江藤の連れ戻しは、助右衛門にとって“藩命”での仕事で、何かと仰々しい。

――随分と時間が過ぎてから、江藤家の門前。

「…御免(ごめん)!助右衛門さまは、出立なされたか。」

「朝のうちには、出ております。」

「やはりな…間に合わなんだか。」

仕事で抜けられなかった様子で現れたのは坂井辰之允。応対したのは源作。この日は、江藤家にいるようだ。

「おぉ、坂井か。どうなった。」

続いて、大木民平(喬任)も顔を出す。

「出立から、幾分、時が経ったようです。」

「こうなれば、古賀がつかまえてくれるのを祈るのみか…」

大木たちの同志には、三瀬で番人をしている古賀一平(定雄)がいた。江藤の帰藩が決まってからの連絡も取っている。

江藤はすでに京を出ており、思いのほか近くまで来ている可能性がある。佐賀城下の面々は、どうにか三瀬で、助右衛門にその情報が届くことを期待した。

――三瀬街道。佐賀藩の番所。

「よし。そこで、待たんね。」

通行者があるたびに、門番が声をかけている。

「ご下命により、探索を命ぜられております、江藤助右衛門にござる。」

江藤の父・助右衛門の声もよく通る。三瀬の木々に反響するかのようだ。

「…ん。江藤!?」

休憩中だった、古賀一平が同志・江藤新平とよく似た響きの声に反応する。

「通ってよし。お役目ご苦労にござる。」

門番の一人が通行の許可を告げた時、遮(さえぎる)声があった。

「な~、待たんね、待たんね、待たんね!」

――急ぐ古賀は「な~」とも「にゃ~」ともつかぬ大声を出して、制止する。

それに3回も「待て」と繰り返した。さすがに足を止める、助右衛門の一行。

「おいは、古賀一平と申す。江藤助右衛門さんか。」

「たしかに。江藤助右衛門とは、それがしにござる。」

古賀が芝居ががった、騒々しい登場をしてしまったからなのか、それに応じて、仰々しく名乗りを上げる助右衛門。

「やはり、江藤の父君か。間違いなかばい。」

なにやら、古賀にはこの人物が江藤の父だと、すぐに確信できたらしい。

――声の通りといい、どことなく世間と、ずれているところといい、

古賀の知る、江藤と似た雰囲気がある。まず番所の役人として古賀が問う。

「佐賀を抜けた、江藤新平の連れ戻しに向かうと聞く。」

「さように、ござる。」

「慎重に進まれよ。すぐ近くまで、戻ってきとるやもしれん。」

「…どの辺りまで。」

番所の役人である古賀一平と、藩の命令を受けた江藤助右衛門…という立場もあり、時折は儀礼的な話しぶりで進む。

「あるいは、峠を抜けた福岡の城下まで来とるかもしれん。」

「そがん、近くにおるとね!」

「そんぐらい近くに居っても、おかしくはなか。」

「…ありうるたい。」

…と思えば、普通の佐賀の者どうしの会話になっている。

そして、2人とも「こうだ!」と決めた時に、新平が動く速さについては、承知している。すでに京を発ったとあれば、立ち止まってはいないだろう。

「古賀どの、ありがたか。」

「よか。無事に、お役目を果たされんね。」

“義祭同盟”の同志である古賀一平には、もちろん江藤新平が帰藩して、佐賀に重要な情報をもたらす期待がある。

こうして、佐賀藩の遣いとして江藤助右衛門は、藩境を越えて福岡への道を進んでいくのだった。

(続く)

文久二年(1862年)の秋。佐賀の藩庁から「江藤新平を連れ戻すべし」と指示を受けたのは、実父の江藤助右衛門でした。

藩吏が捕縛に向かえば“罪人”扱いなので、この命令の方がずっと好ましい展開なのですが、実際に動く家族は大変です。

〔参照:

現代でも「一度出てしまうと、簡単には入れない…」という風評もある、佐賀。今回は、江藤の父・助右衛門がその藩境を越えるのですが…

〔参照(後半):

――佐賀城下。江藤家。

玄関先で若い男と、そろそろ満2歳ぐらいかという男児が会話する。男児は、江藤新平の子・熊太郎。傍に付いている若い男は、江藤の弟・源作である。

「熊太郎、おじじ様のご出立だぞ。見送りばせんね。」

「…おじじさま。おたっしゃで。」

旅支度をした年配の男性は江藤助右衛門。子・新平を迎えに行く任務だ。

「…うむ。行って参る。」

源作に対しては、古武士のように固く答える。

「よか、ごあいさつ出来まちたね。じいじも達者で帰ってくるたいね。」

孫の熊太郎には、ただのお爺さんの様子だ。

〔参照(後半):

――江藤の母・浅子と、妻・千代子も見送りをする。

「あなた、熊太郎へのあいさつは程ほどに。気を引き締めんばなりません。」

浅子は、同席する役人の目を気にしたか、助右衛門にピシッと一言を発した。

「無論(むろん)じゃ。手抜かりはなかばい。」

助右衛門は、少し引き締まった表情を見せた。

「お父様。よろしくお願いいたします。」

江藤の妻・千代子。こちらも、キリッとした見送りをしている。

「千代子どの。心配はいらぬぞ、わしに任せておけ。」

助右衛門は、さらに気合いの入った表情を見せた。

「では、出立の刻限である。」

江藤の連れ戻しは、助右衛門にとって“藩命”での仕事で、何かと仰々しい。

――随分と時間が過ぎてから、江藤家の門前。

「…御免(ごめん)!助右衛門さまは、出立なされたか。」

「朝のうちには、出ております。」

「やはりな…間に合わなんだか。」

仕事で抜けられなかった様子で現れたのは坂井辰之允。応対したのは源作。この日は、江藤家にいるようだ。

「おぉ、坂井か。どうなった。」

続いて、大木民平(喬任)も顔を出す。

「出立から、幾分、時が経ったようです。」

「こうなれば、古賀がつかまえてくれるのを祈るのみか…」

大木たちの同志には、三瀬で番人をしている古賀一平(定雄)がいた。江藤の帰藩が決まってからの連絡も取っている。

江藤はすでに京を出ており、思いのほか近くまで来ている可能性がある。佐賀城下の面々は、どうにか三瀬で、助右衛門にその情報が届くことを期待した。

――三瀬街道。佐賀藩の番所。

「よし。そこで、待たんね。」

通行者があるたびに、門番が声をかけている。

「ご下命により、探索を命ぜられております、江藤助右衛門にござる。」

江藤の父・助右衛門の声もよく通る。三瀬の木々に反響するかのようだ。

「…ん。江藤!?」

休憩中だった、古賀一平が同志・江藤新平とよく似た響きの声に反応する。

「通ってよし。お役目ご苦労にござる。」

門番の一人が通行の許可を告げた時、遮(さえぎる)声があった。

「な~、待たんね、待たんね、待たんね!」

――急ぐ古賀は「な~」とも「にゃ~」ともつかぬ大声を出して、制止する。

それに3回も「待て」と繰り返した。さすがに足を止める、助右衛門の一行。

「おいは、古賀一平と申す。江藤助右衛門さんか。」

「たしかに。江藤助右衛門とは、それがしにござる。」

古賀が芝居ががった、騒々しい登場をしてしまったからなのか、それに応じて、仰々しく名乗りを上げる助右衛門。

「やはり、江藤の父君か。間違いなかばい。」

なにやら、古賀にはこの人物が江藤の父だと、すぐに確信できたらしい。

――声の通りといい、どことなく世間と、ずれているところといい、

古賀の知る、江藤と似た雰囲気がある。まず番所の役人として古賀が問う。

「佐賀を抜けた、江藤新平の連れ戻しに向かうと聞く。」

「さように、ござる。」

「慎重に進まれよ。すぐ近くまで、戻ってきとるやもしれん。」

「…どの辺りまで。」

番所の役人である古賀一平と、藩の命令を受けた江藤助右衛門…という立場もあり、時折は儀礼的な話しぶりで進む。

「あるいは、峠を抜けた福岡の城下まで来とるかもしれん。」

「そがん、近くにおるとね!」

「そんぐらい近くに居っても、おかしくはなか。」

「…ありうるたい。」

…と思えば、普通の佐賀の者どうしの会話になっている。

そして、2人とも「こうだ!」と決めた時に、新平が動く速さについては、承知している。すでに京を発ったとあれば、立ち止まってはいないだろう。

「古賀どの、ありがたか。」

「よか。無事に、お役目を果たされんね。」

“義祭同盟”の同志である古賀一平には、もちろん江藤新平が帰藩して、佐賀に重要な情報をもたらす期待がある。

こうして、佐賀藩の遣いとして江藤助右衛門は、藩境を越えて福岡への道を進んでいくのだった。

(続く)

2023年06月21日

第19話「閑叟上洛」⑯(福岡の志士も、諦めない)

こんばんは。

前回、佐賀藩の命令で、江藤新平を連れ戻すため、福岡に向かう藩境を越えたのは、父である江藤助右衛門。

三瀬街道の番人として務めていた古賀一平は、江藤新平の同志の1人であり、助右衛門に手がかりとなる情報を伝えます。

ところで、江藤が脱藩をする前年には、現在の福岡県にあたる筑前・筑後の地域から勤王の志士たちが、佐賀との連携を求めて来訪していました。

〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑧(福岡から来た“さぶらい”)〕

独自路線を進んだ佐賀藩よりも、幕府寄りだったとも言われる福岡藩。筑前(福岡)における勤王の志士たちの立場は、かなり厳しいものでした。

――三瀬街道を福岡方面へと急ぐ、江藤助右衛門。

先ほどの番所の役人・古賀一平の話によると、新平はすでに九州近くにまで来ている可能性もある。

江藤とは“義祭同盟”の同志だと小声で告げ、古賀はこんな事も語った。

「福岡の城下に着けば、新平どのは平野さまを訪ねるに違いなか。」

「…平野さま?」

「平野先生は、大志を持つ福岡の者たい。」

“勤王”の話となると、やや過熱気味になる傾向の古賀一平。各地の志士たちの間で、よく知られている平野国臣への評価も高い。

その平野の方も、先年、来佐した際に「佐賀に“三平”あり!」と言葉を発した。江藤新平や大木民平(喬任)と並んで、古賀一平を認めているようだ。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)〕

――佐賀藩の役目で助右衛門は、子・新平の連れ戻しが任務。

古賀から聞いた話は、有力な手がかりだ。老体には堪(こた)える旅路となる。できるだけ効率よく探索を進めねばならない。

「平野…という御方の住まいは、福岡城下のどの辺りかのう。」

福岡へと向かう街道。助右衛門は、佐賀の峠を背に、淡々と歩を進めていく。

――同じ頃、福岡城下にて。

「御免!平野さまはお戻りではないか!」

「おお、お主だったか。たしか江藤どの。」

ここで、勤王の志士・平野国臣の家を守るのは、門下生のようだ。

江藤新平は京の都に向かう前、各地の志士に強い人脈を持つ、旧知の平野を訪ね、活動の助けとするつもりだったが、その時は行方が知れなかった。

「江藤どのは、京の都から戻って来られたのか。」

「然(しか)り。京より、佐賀に帰るところだ。」

門下生からの問いかけ。江藤は予告どおり、京で活動して還る途上である。

「平野さまは福岡に戻られたが、藩庁の詮議(せんぎ)を受けたとか。」

「…随分とお詳しい。残念ながら、先生は、いまだ牢の中に居られる。」

――京で起きた“寺田屋騒動”は、勤王の志士に大打撃を与えた。

薩摩藩士による勤王派の粛清事件ではあるが、各地の志士も巻き込んだ。

〔参照:第18話「京都見聞」③(寺田屋騒動の始末)〕

先ほどの平野国臣は、事件の発生前に京を離れて無事だったが、福岡藩の黒田の殿様へ、勤王への決起を訴えていた。

この時は、勤王の志士としての平野の知名度もあり、まだ丁寧に扱われた。だが寺田屋騒動で薩摩の勤王派が力を失うと、福岡藩の対応が急変する。

平野は、福岡藩の牢獄に入れられた。江藤が立ち寄った際に行方知れずだったのは、そのためだ。

〔参照:第18話「京都見聞」②(消えた“さぶらい”の行方)〕

「…これが、平野先生からの手紙たい。」

「平野さまには、墨も筆も与えられとらんか。」

その手紙の有様を見せられて、江藤もやや驚いている。

獄中から平野は、こより状にした紙を、米粒を使って、台紙に貼り付けて文字を作り、手紙にしたという。

普段から古風な装束に身を包み、山伏や飛脚にまで変装して、薩摩に潜入するなど、いろいろと諦(あきら)めない精神と行動力を備えた、平野国臣。

――平野の門下生が、江藤に尋ねる。

「そういえば、海賀くんからは、便りが無いのだ。」

「海賀どのは薩摩の船に乗ったが、もはや生きてはおらぬようだ。」

先ほどまでは、平野の手紙を見て驚いていたが、ここは、いつもの江藤らしく、はっきりとした答え方をした。

福岡の支藩・秋月藩の海賀宮門は、寺田屋騒動の後、若い志士たちと薩摩の船に乗ったが、日向(宮崎)に着いたところで、急襲されて落命したようだ。

〔参照:第18話「京都見聞」⑨(その志は、海に消えても)〕

この真っ直ぐな秋月の志士も、先年には元気に佐賀まで来ていたが、その志は海に潰えたのである。

〔参照:第18話「京都見聞」⑧(真っ直ぐな心で)〕

「薩摩の者か…」

行動派の平野の門下生にしては、穏やかな印象の人物だったが、微かな震えに怒りが感じられる。

――江藤が調べた情報から、平野の門下生に伝わる、志士たちの悲劇。

「お主は、約束を守ってくれたのだな…」

平野の門下生としては、この言葉を返すのが限界のようだ。江藤から聞く話では、仲間意識のあった薩摩の変容を示す、つらい事実ばかりが伝えられた。

また、江藤にまったく悪意はないのだが、理路整然とした話し方を続けるので、厳しい報告を受ける側には堪(こた)える。

「貴君は、命を大切になされよ。」

そういう江藤とて、命を賭した脱藩者だ。この言葉には、あまり説得力が無い。

「…まだ、先生が居られるゆえ、諦めてはおらんばい。」

門下生は、師匠・平野国臣の存命に望みをつなぐ様子だ。

ひと通りの情報交換を終えて、双方が深々と一礼する。江藤は佐賀との藩境に向けて、福岡の城下町を歩き始めた。

――その福岡城下にも、水路を渡る秋の風。

「ほ~、福岡まででも遠かな~。」

佐賀から歩んできた道のりに、早くも疲れを感じた、江藤助右衛門が一息をつく。相変わらず、声が大きい。その助右衛門の声は、江藤の耳にも届いた。

「さすがに佐賀の近か。父上の声までが聞こえるごた(ようだ)。」

わずか3か月ほどの脱藩だったが、地元に近づくにつれ、望郷の想いも強まるのか、江藤は大きい独り言を発した。

「…ん。新平の声ばせんか!?」

水路にかかる橋の上にいたのは、助右衛門が探す尋ね人・江藤新平だった。

「何故、こがん(このような)所に居られるとですか!」

父・助右衛門の姿を認めた、子・新平が、はっきりとした声を発した。

(続く)

○参考記事:「志士たちの悲劇について(第18話・場面解説②)」

前回、佐賀藩の命令で、江藤新平を連れ戻すため、福岡に向かう藩境を越えたのは、父である江藤助右衛門。

三瀬街道の番人として務めていた古賀一平は、江藤新平の同志の1人であり、助右衛門に手がかりとなる情報を伝えます。

ところで、江藤が脱藩をする前年には、現在の福岡県にあたる筑前・筑後の地域から勤王の志士たちが、佐賀との連携を求めて来訪していました。

〔参照(後半):

独自路線を進んだ佐賀藩よりも、幕府寄りだったとも言われる福岡藩。筑前(福岡)における勤王の志士たちの立場は、かなり厳しいものでした。

――三瀬街道を福岡方面へと急ぐ、江藤助右衛門。

先ほどの番所の役人・古賀一平の話によると、新平はすでに九州近くにまで来ている可能性もある。

江藤とは“義祭同盟”の同志だと小声で告げ、古賀はこんな事も語った。

「福岡の城下に着けば、新平どのは平野さまを訪ねるに違いなか。」

「…平野さま?」

「平野先生は、大志を持つ福岡の者たい。」

“勤王”の話となると、やや過熱気味になる傾向の古賀一平。各地の志士たちの間で、よく知られている平野国臣への評価も高い。

その平野の方も、先年、来佐した際に「佐賀に“三平”あり!」と言葉を発した。江藤新平や大木民平(喬任)と並んで、古賀一平を認めているようだ。

〔参照:

――佐賀藩の役目で助右衛門は、子・新平の連れ戻しが任務。

古賀から聞いた話は、有力な手がかりだ。老体には堪(こた)える旅路となる。できるだけ効率よく探索を進めねばならない。

「平野…という御方の住まいは、福岡城下のどの辺りかのう。」

福岡へと向かう街道。助右衛門は、佐賀の峠を背に、淡々と歩を進めていく。

――同じ頃、福岡城下にて。

「御免!平野さまはお戻りではないか!」

「おお、お主だったか。たしか江藤どの。」

ここで、勤王の志士・平野国臣の家を守るのは、門下生のようだ。

江藤新平は京の都に向かう前、各地の志士に強い人脈を持つ、旧知の平野を訪ね、活動の助けとするつもりだったが、その時は行方が知れなかった。

「江藤どのは、京の都から戻って来られたのか。」

「然(しか)り。京より、佐賀に帰るところだ。」

門下生からの問いかけ。江藤は予告どおり、京で活動して還る途上である。

「平野さまは福岡に戻られたが、藩庁の詮議(せんぎ)を受けたとか。」

「…随分とお詳しい。残念ながら、先生は、いまだ牢の中に居られる。」

――京で起きた“寺田屋騒動”は、勤王の志士に大打撃を与えた。

薩摩藩士による勤王派の粛清事件ではあるが、各地の志士も巻き込んだ。

〔参照:

先ほどの平野国臣は、事件の発生前に京を離れて無事だったが、福岡藩の黒田の殿様へ、勤王への決起を訴えていた。

この時は、勤王の志士としての平野の知名度もあり、まだ丁寧に扱われた。だが寺田屋騒動で薩摩の勤王派が力を失うと、福岡藩の対応が急変する。

平野は、福岡藩の牢獄に入れられた。江藤が立ち寄った際に行方知れずだったのは、そのためだ。

〔参照:

「…これが、平野先生からの手紙たい。」

「平野さまには、墨も筆も与えられとらんか。」

その手紙の有様を見せられて、江藤もやや驚いている。

獄中から平野は、こより状にした紙を、米粒を使って、台紙に貼り付けて文字を作り、手紙にしたという。

普段から古風な装束に身を包み、山伏や飛脚にまで変装して、薩摩に潜入するなど、いろいろと諦(あきら)めない精神と行動力を備えた、平野国臣。

――平野の門下生が、江藤に尋ねる。

「そういえば、海賀くんからは、便りが無いのだ。」

「海賀どのは薩摩の船に乗ったが、もはや生きてはおらぬようだ。」

先ほどまでは、平野の手紙を見て驚いていたが、ここは、いつもの江藤らしく、はっきりとした答え方をした。

福岡の支藩・秋月藩の海賀宮門は、寺田屋騒動の後、若い志士たちと薩摩の船に乗ったが、日向(宮崎)に着いたところで、急襲されて落命したようだ。

〔参照:

この真っ直ぐな秋月の志士も、先年には元気に佐賀まで来ていたが、その志は海に潰えたのである。

〔参照:

「薩摩の者か…」

行動派の平野の門下生にしては、穏やかな印象の人物だったが、微かな震えに怒りが感じられる。

――江藤が調べた情報から、平野の門下生に伝わる、志士たちの悲劇。

「お主は、約束を守ってくれたのだな…」

平野の門下生としては、この言葉を返すのが限界のようだ。江藤から聞く話では、仲間意識のあった薩摩の変容を示す、つらい事実ばかりが伝えられた。

また、江藤にまったく悪意はないのだが、理路整然とした話し方を続けるので、厳しい報告を受ける側には堪(こた)える。

「貴君は、命を大切になされよ。」

そういう江藤とて、命を賭した脱藩者だ。この言葉には、あまり説得力が無い。

「…まだ、先生が居られるゆえ、諦めてはおらんばい。」

門下生は、師匠・平野国臣の存命に望みをつなぐ様子だ。

ひと通りの情報交換を終えて、双方が深々と一礼する。江藤は佐賀との藩境に向けて、福岡の城下町を歩き始めた。

――その福岡城下にも、水路を渡る秋の風。

「ほ~、福岡まででも遠かな~。」

佐賀から歩んできた道のりに、早くも疲れを感じた、江藤助右衛門が一息をつく。相変わらず、声が大きい。その助右衛門の声は、江藤の耳にも届いた。

「さすがに佐賀の近か。父上の声までが聞こえるごた(ようだ)。」

わずか3か月ほどの脱藩だったが、地元に近づくにつれ、望郷の想いも強まるのか、江藤は大きい独り言を発した。

「…ん。新平の声ばせんか!?」

水路にかかる橋の上にいたのは、助右衛門が探す尋ね人・江藤新平だった。

「何故、こがん(このような)所に居られるとですか!」

父・助右衛門の姿を認めた、子・新平が、はっきりとした声を発した。

(続く)

○参考記事:

2023年06月28日

第19話「閑叟上洛」⑰(問いかけの向こう側)

こんばんは。

文久二年(1862年)秋。初夏に脱藩した江藤新平が、数か月ぶりに佐賀へと戻ってきました。

こうして佐賀城下に戻った江藤ですが、まず、自宅での謹慎となっていました。ところが、なぜか、家から出られないわりに忙しい様子。

この時期には、佐賀藩から次々と送られる「御尋ね」に対して、返答を作成していた形跡があるそうです。

「幕末武士のテレワーク」のような話として、お読みいただければと思います。

――藩境を越える“仕事”をこなした、江藤の父・助右衛門。

「…よかごた。福岡までの旅路で済んで、本当に良かったばい。」

やや、気の抜けた印象の江藤助右衛門。ホッとした胸中を語っている。

助右衛門としては藩庁から指示された、子・新平の連れ戻しの任務を無事に果たしたことになるからだ。

「…ええ、先立つものも要りますので、大変、助かりました。」

会話している相手は、江藤の母・浅子。“変わり者”との評もある助右衛門には、しっかり者の妻がいる。

「それで、新平は、どがん(どのように)しとるかね。」

「ずっと書斎に籠もって、書き物ばしておりますよ。」

「…ほう。」

「そういえば、お役人が何か書き付けを残して行きんさったです。」

助右衛門と浅子は、遠目に様子をうかがっていた。

――江藤家の書斎。

同志の大木民平(喬任)に比べると、書物を溜め込むでもないが、文書の類は狭い空間に密集している。

江藤新平は粗末な文机に向かって、高い集中力で書き物を進めた。

…コトン。

「入りますよ。」

そんな一言を発して、江藤の妻・千代子が入室し、少し離れて、江藤の背後に湯呑みを置く。

「うむ、忝(かたじけな)い。」

秋晴れの陽射しの強い日だった。喉(のど)の渇きは感じていたものの、仕事に没頭していた江藤は、疎(おろそ)かにしていたようだ。

――江藤は湯呑みを取り、ズズッ…とすする。

「白湯(さゆ)だな。」

「ええ、こだわらないかと思いましたので。」

「…京では、茶を飲むことが多かったゆえ。」

京都での活動中は、身分の高い公家や、商人とつながって羽振りの良い志士たちとも関わっていた。

「あら、知らぬうちに、“都の水”に馴染んでしまいなさったのね。」

「千代子、済まん。苦労をかけた。」

やはり衣服には気を遣わぬことの多い江藤だが、食には知らず贅沢になっていたのかもしれない。

江藤の脱藩と、その探索を命令された父・助右衛門の旅支度の費用も嵩む。京への滞在中も、佐賀にいた妻・千代子には強烈な心労をかけていたはず。

――江藤千代子は、ふっと微笑んだ。