2020年06月07日

第11話「蝦夷探検」①(殿、蒸気船に乗る)

こんばんは。今回より第11話です。

1854年3月。江戸にほど近い“横浜村”の地にて、日米和親条約が締結されます。

“鎖国”の体制が完成したのは、三代将軍・家光の治世である1641年頃。200年以上続いた、日本の対外政策は大きな転換点を迎えます…

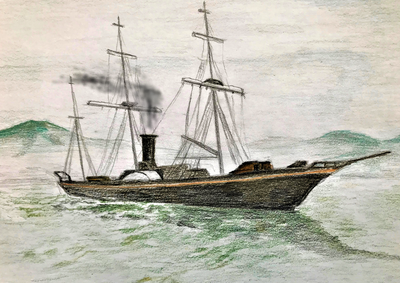

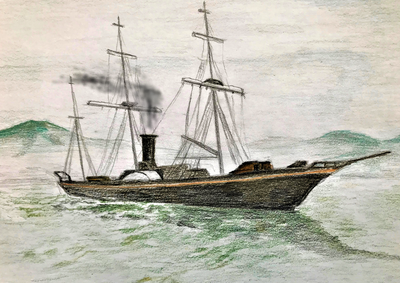

――季節は流れ、夏も去ろうしていた。長崎の沿海。

オランダの蒸気船「スンビン号」の艦上。

「肥前サマ。ゴ足労イタダキ、光栄デス。」

オランダ人の通訳が、艦長の言葉を伝える。

「構わぬ。儂が来たいと申したのだ。」

艦長の挨拶に応じる、殿・鍋島直正。

もちろん通訳の言葉は聞くが、西洋人にも直接、話しかける傾向がある。語学は技術だけではない。勢いで通じる気持ちもあるのだ。

「古クカラ、日本と“我が国”オランダは、誼(よしみ)を通ジテ参リマシタ。」

「然(しか)り。阿蘭陀(オランダ)の者には、まことに世話になっておる。」

――10年前(1844年)オランダ国王が開国勧告を始めた頃から、鍋島直正は、よくオランダ船に乗っている。

「今ヤ、諸国の船が、日本に現レマス…」

「其の方(そのほう)の言いたきことはわかるぞ。“油断ならぬ者”もおるとの忠告だな。」

「ハッ、肥前サマ。サスガ、ご賢察にゴザイマス。」

オランダの士官や商人たちは、幕府や長崎に強い関わりを持つ、佐賀藩の存在を重視した。

――当時の佐賀藩は、品川の“お台場”や沿岸諸藩に大砲を供給し、ロシア船の来航時には長崎台場での警備をこなした…

先を見通していた、鍋島直正。もはや日本の中の“西洋”と言ってもよい、佐賀藩の存在感は増すばかりであった。

差しあたって幕府からの“ご褒美”は、五万両の借金返済の免除と、徳川家伝来の“備前長船長光”の名刀の親授である。

幕府は、佐賀藩との繋がりを強化していく。直正は徳川一門扱いの“松平”姓で呼ばれることが多い。この頃の名も“斉正”であり、これも第11代将軍・徳川家斉に由来する。

――さて「スンビン号」に戻る。オランダにとって、日本は単なる取引相手以上の大事な存在であった。

「今後モ、佐賀とオランダのヨリ良キ関係を…」

「わかっておる!阿蘭陀(オランダ)とは長い付き合い。信を置いておるぞ。」

「アリガタキ幸セ!」

――かつて“フェートン号事件”(1808年)の頃のオランダは、かのナポレオンに攻められフランスの従属下にあった。

フランスによる支配のもとで、期せず対戦国となったイギリスにオランダは追い回された。その過程で起きたのが、イギリス船の長崎港侵入なのである。

一時、祖国が消えていたオランダ。世界で唯一、国旗を掲揚できた場所が、長崎のオランダ商館だったという。

日本でオランダ商館を守った、当時の商館長は、復活した祖国・オランダで“英雄”扱いされたという。

一説にアメリカのペリーはオランダの妨害を警戒し、長崎への来航を避けたと言われる。そのぐらい日本との貿易を守ることに熱心なオランダである。

――殿・鍋島直正、オランダ人たちの想いを受け止めたのか「うむ!」と大きく頷く。

「よし、佐賀は、オランダとの交易を増々盛んにするぞ!」

「ハイ!仰セの通リデス!」

「では、この“スンビン号”を所望したい!幾らなれば買えるか。」

突如、いま乗っている蒸気船の購入交渉を始める直正。

「…!」

これは想定外だったのか、オランダの関係者一同が絶句する。

――オランダは“スンビン号”を、他の欧米各国を出し抜くための“切り札”として用意していた。

この“切り札”を、外様大名である佐賀に売り払うと…さすがに幕府の反応が怖い。

オランダの艦長が、釈明をする。

「実ハ…“スンビン号”は公儀(幕府)への献上を…」

「そうか、御公儀(幕府)のための船であったか!残念であるな。」

鍋島直正、突拍子の無いことは言うが、相手の立場を慮(おもんばか)る分別がある。

――「蒸気仕掛けも、大砲も良いのだが…」“スンビン号”を惜しむ、直正。下船後に、オランダ商館長から耳寄りな情報がもたらされる。

「“スンビン号”は無理デスガ…肥前サマには、モット良イ船を用意シマス!!」

「ほう、左様か!期待して良いのだな!」

直正の表情が明るくなった。後にオランダは、この約束を果たすことになる。

ひとまず蒸気船“スンビン号”をあきらめた直正。

しかし、この船は後に“観光丸”と名を変え、直正や佐賀藩士たちと深く関わっていくことになる。

(続く)

1854年3月。江戸にほど近い“横浜村”の地にて、日米和親条約が締結されます。

“鎖国”の体制が完成したのは、三代将軍・家光の治世である1641年頃。200年以上続いた、日本の対外政策は大きな転換点を迎えます…

――季節は流れ、夏も去ろうしていた。長崎の沿海。

オランダの蒸気船「スンビン号」の艦上。

「肥前サマ。ゴ足労イタダキ、光栄デス。」

オランダ人の通訳が、艦長の言葉を伝える。

「構わぬ。儂が来たいと申したのだ。」

艦長の挨拶に応じる、殿・鍋島直正。

もちろん通訳の言葉は聞くが、西洋人にも直接、話しかける傾向がある。語学は技術だけではない。勢いで通じる気持ちもあるのだ。

「古クカラ、日本と“我が国”オランダは、誼(よしみ)を通ジテ参リマシタ。」

「然(しか)り。阿蘭陀(オランダ)の者には、まことに世話になっておる。」

――10年前(1844年)オランダ国王が開国勧告を始めた頃から、鍋島直正は、よくオランダ船に乗っている。

「今ヤ、諸国の船が、日本に現レマス…」

「其の方(そのほう)の言いたきことはわかるぞ。“油断ならぬ者”もおるとの忠告だな。」

「ハッ、肥前サマ。サスガ、ご賢察にゴザイマス。」

オランダの士官や商人たちは、幕府や長崎に強い関わりを持つ、佐賀藩の存在を重視した。

――当時の佐賀藩は、品川の“お台場”や沿岸諸藩に大砲を供給し、ロシア船の来航時には長崎台場での警備をこなした…

先を見通していた、鍋島直正。もはや日本の中の“西洋”と言ってもよい、佐賀藩の存在感は増すばかりであった。

差しあたって幕府からの“ご褒美”は、五万両の借金返済の免除と、徳川家伝来の“備前長船長光”の名刀の親授である。

幕府は、佐賀藩との繋がりを強化していく。直正は徳川一門扱いの“松平”姓で呼ばれることが多い。この頃の名も“斉正”であり、これも第11代将軍・徳川家斉に由来する。

――さて「スンビン号」に戻る。オランダにとって、日本は単なる取引相手以上の大事な存在であった。

「今後モ、佐賀とオランダのヨリ良キ関係を…」

「わかっておる!阿蘭陀(オランダ)とは長い付き合い。信を置いておるぞ。」

「アリガタキ幸セ!」

――かつて“フェートン号事件”(1808年)の頃のオランダは、かのナポレオンに攻められフランスの従属下にあった。

フランスによる支配のもとで、期せず対戦国となったイギリスにオランダは追い回された。その過程で起きたのが、イギリス船の長崎港侵入なのである。

一時、祖国が消えていたオランダ。世界で唯一、国旗を掲揚できた場所が、長崎のオランダ商館だったという。

日本でオランダ商館を守った、当時の商館長は、復活した祖国・オランダで“英雄”扱いされたという。

一説にアメリカのペリーはオランダの妨害を警戒し、長崎への来航を避けたと言われる。そのぐらい日本との貿易を守ることに熱心なオランダである。

――殿・鍋島直正、オランダ人たちの想いを受け止めたのか「うむ!」と大きく頷く。

「よし、佐賀は、オランダとの交易を増々盛んにするぞ!」

「ハイ!仰セの通リデス!」

「では、この“スンビン号”を所望したい!幾らなれば買えるか。」

突如、いま乗っている蒸気船の購入交渉を始める直正。

「…!」

これは想定外だったのか、オランダの関係者一同が絶句する。

――オランダは“スンビン号”を、他の欧米各国を出し抜くための“切り札”として用意していた。

この“切り札”を、外様大名である佐賀に売り払うと…さすがに幕府の反応が怖い。

オランダの艦長が、釈明をする。

「実ハ…“スンビン号”は公儀(幕府)への献上を…」

「そうか、御公儀(幕府)のための船であったか!残念であるな。」

鍋島直正、突拍子の無いことは言うが、相手の立場を慮(おもんばか)る分別がある。

――「蒸気仕掛けも、大砲も良いのだが…」“スンビン号”を惜しむ、直正。下船後に、オランダ商館長から耳寄りな情報がもたらされる。

「“スンビン号”は無理デスガ…肥前サマには、モット良イ船を用意シマス!!」

「ほう、左様か!期待して良いのだな!」

直正の表情が明るくなった。後にオランダは、この約束を果たすことになる。

ひとまず蒸気船“スンビン号”をあきらめた直正。

しかし、この船は後に“観光丸”と名を変え、直正や佐賀藩士たちと深く関わっていくことになる。

(続く)

2020年06月09日

第11話「蝦夷探検」②(江戸の貢姫)

こんばんは。

前回は、蒸気船購入に情熱を燃やす、殿・鍋島直正を描きました。

佐賀藩には、長崎警備のお役目があるので、参勤交代で江戸に滞在する期間の大幅な短縮を認められていました。この特権は“百日大名”と語られたりもしたようです。

佐賀に戻れるのは良いのですが、直正の気がかりは、江戸藩邸にいる愛娘・貢姫です。立派な姫になるため、7歳の頃から江戸に“留学”しています。

――10代半ばの貢姫。大名家の姫としては“お年頃”である。

参勤交代で江戸に到着した、直正が姫の顔を見に来る。

「貢姫よ!息災にしておったか。」

「はい、お父上様も、お元気のご様子。何よりにございます。」

江戸に来るごとに、成長していく貢姫。

「おおっ、儂は元気じゃ!姫も息災じゃな!」

直正の表情が緩む。話の中身は重要ではない。久しぶりに貢姫に会うことが直正の喜びである。

――姫との再会に上機嫌の直正。ふと、心配事がよぎる。

さすがにそろそろ、貢姫の嫁ぎ先を考えねばならないのだ。

「儂は嫌だ…姫を他家になど嫁がせたくない!婿(むこ)の方が来れば良いのじゃ!」

これは直正の“心の声”である。一言でいえば“駄々”をこねている…

しかし、直正はただの父親ではない。肥前佐賀の殿様である。表向きはこう語らざるを得ない。

「貢姫よ!よき輿入れ先を探すゆえ、心して待つのだ。」

――佐賀藩邸の廊下より江戸の空を見遣る、直正。ふと隣の屋敷が目に入る。

「そうじゃ!この手があったか!」

直正、この言葉は声に出た。

「何があったのでございますか?」

幼少期からの側近、古川松根(与一)。直正の声に反応する。

「おおっ、与一か!お主はいつも丁度良いところに居るのう…」

「はっ。」

「うむ、“あの者”を呼んでほしい!」

「島団右衛門にございますか。」

「そうじゃ!何故わかった!恐るべき、察しの良さであるな。」

直正が見ていたのは、江戸の佐賀藩邸のお向かいにある“川越藩邸”の屋根だった。

――殿に呼び出された島義勇。“団右衛門”という名なので、通称“団にょん”である。

「島、よく来た。」

「殿からのお召し!島、何やら身震いがいたす想いでございます!」

以前から「殿のお役に立ちたい」と息巻いていた“団にょん”。このときは江戸勤めである。

「島よ…お主、たしか水戸の藤田東湖とは親しかったのう」

「ははっ。藤田先生には、水戸に伝わる“尊王の志”をご教示いただきました!」

――藤田東湖(とうこ)は“尊王思想”の先駆的な存在。攘夷派の首領とも言える水戸藩・徳川斉昭の“懐刀”である。

「たしか水戸様のご子息が、“川越”に入っておったな…」

「ははっ、殿の仰せの通り!」

この頃、水戸の徳川斉昭の子が、川越藩(埼玉)に養子に入っていた。

のちの川越藩主・松平直侯(なおよし)。あの一橋慶喜の弟にあたる。名門の貴公子で、貢姫と同い年の若君である。

――こうして島義勇に、殿のご命令が下った。

殿の愛娘・貢姫さまの“輿入れ”のための調整役という任務である。

“川越藩”は徳川一門の松平家。

品川の“お台場”でも、第一台場の警備を任される、幕府の信頼厚い名家である。

まず“婿候補”のご実家、水戸藩に接触するのが島の役割となった。

「殿っ!この、島にお任せくださいませっ!」

「頼もしい限りじゃ。期待しておるぞ。」

――直正の言葉を受け取ると、島は駆けるように退出する。

「必ず、殿のお役に立つ!」

島義勇、凄い意気込みである。

幕政にも強い影響を持つ、水戸の徳川斉昭。

側近の藤田東湖との接触のため、島は江戸の街を走る。

「元気な者にございますな。」

側近の古川が微笑む。

「面白い奴よのう。それに足回り…随分と鍛えておるようじゃ。」

殿・直正は、このときの島義勇の姿を記憶に留めた。

(続く)

前回は、蒸気船購入に情熱を燃やす、殿・鍋島直正を描きました。

佐賀藩には、長崎警備のお役目があるので、参勤交代で江戸に滞在する期間の大幅な短縮を認められていました。この特権は“百日大名”と語られたりもしたようです。

佐賀に戻れるのは良いのですが、直正の気がかりは、江戸藩邸にいる愛娘・貢姫です。立派な姫になるため、7歳の頃から江戸に“留学”しています。

――10代半ばの貢姫。大名家の姫としては“お年頃”である。

参勤交代で江戸に到着した、直正が姫の顔を見に来る。

「貢姫よ!息災にしておったか。」

「はい、お父上様も、お元気のご様子。何よりにございます。」

江戸に来るごとに、成長していく貢姫。

「おおっ、儂は元気じゃ!姫も息災じゃな!」

直正の表情が緩む。話の中身は重要ではない。久しぶりに貢姫に会うことが直正の喜びである。

――姫との再会に上機嫌の直正。ふと、心配事がよぎる。

さすがにそろそろ、貢姫の嫁ぎ先を考えねばならないのだ。

「儂は嫌だ…姫を他家になど嫁がせたくない!婿(むこ)の方が来れば良いのじゃ!」

これは直正の“心の声”である。一言でいえば“駄々”をこねている…

しかし、直正はただの父親ではない。肥前佐賀の殿様である。表向きはこう語らざるを得ない。

「貢姫よ!よき輿入れ先を探すゆえ、心して待つのだ。」

――佐賀藩邸の廊下より江戸の空を見遣る、直正。ふと隣の屋敷が目に入る。

「そうじゃ!この手があったか!」

直正、この言葉は声に出た。

「何があったのでございますか?」

幼少期からの側近、古川松根(与一)。直正の声に反応する。

「おおっ、与一か!お主はいつも丁度良いところに居るのう…」

「はっ。」

「うむ、“あの者”を呼んでほしい!」

「島団右衛門にございますか。」

「そうじゃ!何故わかった!恐るべき、察しの良さであるな。」

直正が見ていたのは、江戸の佐賀藩邸のお向かいにある“川越藩邸”の屋根だった。

――殿に呼び出された島義勇。“団右衛門”という名なので、通称“団にょん”である。

「島、よく来た。」

「殿からのお召し!島、何やら身震いがいたす想いでございます!」

以前から「殿のお役に立ちたい」と息巻いていた“団にょん”。このときは江戸勤めである。

「島よ…お主、たしか水戸の藤田東湖とは親しかったのう」

「ははっ。藤田先生には、水戸に伝わる“尊王の志”をご教示いただきました!」

――藤田東湖(とうこ)は“尊王思想”の先駆的な存在。攘夷派の首領とも言える水戸藩・徳川斉昭の“懐刀”である。

「たしか水戸様のご子息が、“川越”に入っておったな…」

「ははっ、殿の仰せの通り!」

この頃、水戸の徳川斉昭の子が、川越藩(埼玉)に養子に入っていた。

のちの川越藩主・松平直侯(なおよし)。あの一橋慶喜の弟にあたる。名門の貴公子で、貢姫と同い年の若君である。

――こうして島義勇に、殿のご命令が下った。

殿の愛娘・貢姫さまの“輿入れ”のための調整役という任務である。

“川越藩”は徳川一門の松平家。

品川の“お台場”でも、第一台場の警備を任される、幕府の信頼厚い名家である。

まず“婿候補”のご実家、水戸藩に接触するのが島の役割となった。

「殿っ!この、島にお任せくださいませっ!」

「頼もしい限りじゃ。期待しておるぞ。」

――直正の言葉を受け取ると、島は駆けるように退出する。

「必ず、殿のお役に立つ!」

島義勇、凄い意気込みである。

幕政にも強い影響を持つ、水戸の徳川斉昭。

側近の藤田東湖との接触のため、島は江戸の街を走る。

「元気な者にございますな。」

側近の古川が微笑む。

「面白い奴よのう。それに足回り…随分と鍛えておるようじゃ。」

殿・直正は、このときの島義勇の姿を記憶に留めた。

(続く)

2020年06月11日

第11話「蝦夷探検」③(“懐刀”の想い)

こんばんは。

島義勇の江戸勤めは、留学でもあります。この頃、同い年(従兄弟)の枝吉神陽は、佐賀で「義祭同盟」を主導し、若者たちを率いています。

一方、島義勇は学問も修業中。しかし、水戸の藤田東湖(とうこ)のもとで学んでいることが好機となります。

殿・鍋島直正の愛娘・貢姫さまの縁談の調整という大役を任されます。

――島義勇は“先生”でもある、水戸の藤田東湖を訪ねた。

水戸藩と言えば、攘夷派。徳川斉昭の“懐刀”が藤田である。

「此度、露西亜(ロシア)の船が、大坂を騒がせたと聞く。」

日米和親条約の締結後、ロシアも日本と条約を結ぶため動いた。新鋭艦“ディアナ号”に乗り換え、プチャーチン提督が再来したのである。

「やはり彼の国は油断ならぬ。畏れ多くも京の都に近づくとは…」

大坂は、天子様(天皇)の御所のある京都に近い。尊王の志高い、藤田東湖には、ロシアの接近が許せないようだ。

ロシア船の出現は、京の都に衝撃を与え、攘夷の機運は高まったのである。

ロシア側には、イギリス・フランスと戦争中という事情もあった。敵国船と遭遇しては面倒である。まず箱館(函館)に乗り込み、次いで大坂に来航し、幕府に交渉を求めたという展開だった。

――水戸の藤田東湖は貫禄がある。“団にょん”こと島義勇は、お話を聞く一方である。

「先だっては佐賀の“台場”が、露西亜(ロシア)に睨みを利かせておったな。」

長崎で、幕府がプチャーチンと交渉した際には、佐賀藩が築いた砲台で警戒にあたっていた。

「やはり鍋島の殿には、先見の明がある。」

「その殿に大役を任されるとは、島どのには見込みがあると言うことじゃ。」

「いえ、私などは…」

「謙遜をするな。お主のまっすぐな心…至誠が、殿にも届くのであろう。」

「同輩の枝吉神陽に比べれば、遥かに及びませぬ。」

「はっはっは…神陽には際立った才があるからな。」

藤田東湖にも同じ国学者として、枝吉神陽には期待するところがあるらしい。

――当時、まだ若い佐賀の枝吉神陽を、大思想家・水戸の藤田東湖と並ぶ“東西の二傑”と語る者もいたようだ。

「しかし、島よ。お主にも神陽には無い力があるぞ。」

「…藤田先生!勿体ないお言葉です。」

「本日の用向きは確かに承った!話を進めておこう。」

藤田東湖の評判は、学者としてだけではない。

徳川斉昭を筆頭として過激な水戸藩。幕政で力を発揮できるのは、藤田の実務能力によるところが大きい。

「川越の直侯(なおよし)様を通じて、水戸と佐賀が“縁続き”となれば、この国のためにもなろう!」

「ありがたきことにございます。」

島による「貢姫さまのご縁組み」の調整は順調である。殿にも良い報告ができそうだ。

――水戸藩邸からの帰り道。“団にょん”は考える。

「藤田先生…ご立派な方だ。あの水戸様の“懐刀”であられる…」

水戸の徳川斉昭は、極論で突き進み、それだけ敵も多い。側近の力量が問われるのだ。

「ワシも…必ずや殿のお役に!」

藤田東湖が水戸様の“懐刀”であるように、島も殿のために働きたいと考えた。

「しかし一体、ワシに何の力があると言うのだ…」

藤田先生からも「枝吉神陽には無い力」の示唆を受けた。以前、神陽本人からも同じ事を言われている。

考えあぐねた“団にょん”は、遠く北の空を見遣った。

――江戸の藩邸。もうすぐ国元(佐賀)に帰る、殿・鍋島直正。

「島によれば、姫の縁組みの話は滞りなく進んでおるようだ。」

「では…輿入れの“お守り刀”など、仕度も始めて参りましょうか。」

古川与一(松根)は、次の準備に取り掛かろうとする。

「…うむ。与一の見立てなれば間違いはなかろう。任せる。」

「殿…お気が進みませんか。」

――直正が、先ほど貢姫から手渡しされた“お守り袋”。

貢姫は、佐賀に戻る直正に“お手製”の品を贈る。

「お父上様、国元にお持ちになってくださいませ。」

「おおっ、これは…」

「“蛇除けのお守り”にございます!」

「此度の物は、自信がございます。長く効くと良いですね。」

「おおっ、これは効きそうじゃ。大事に致すぞ。」

直正、娘からの贈り物を受け取り、短く別れの挨拶をする。

――直正は、与一に“お守り袋”受取りの顛末(てんまつ)を語った。

「これは!見事な刺繍(ししゅう)にございますな…」

古川与一、芸術肌の人物として審美眼には定評がある。

「いやいや…貢姫様、手細工が頗る(すこぶる)優れておられるとは、思うておりましたが…」

「与一よ、それは匠の品ではないぞ。儂のための“お守り袋”じゃ。」

「儂は肌身離さず、この“お守り”を持つぞ!」

「ええ、そうですとも…殿は、ヘビが大層お嫌いでございますから…」

「そうじゃ、与一!相変わらず、よくわかっておるのう!」

殿・鍋島直正、縁談が整いつつある愛娘を置いて、佐賀に帰るのが寂しいのだ。

「ええ、殿…」

古川与一、もらい泣きの涙目である。誰よりも殿の気持ちがわかる側近なのであった。

(続く)

島義勇の江戸勤めは、留学でもあります。この頃、同い年(従兄弟)の枝吉神陽は、佐賀で「義祭同盟」を主導し、若者たちを率いています。

一方、島義勇は学問も修業中。しかし、水戸の藤田東湖(とうこ)のもとで学んでいることが好機となります。

殿・鍋島直正の愛娘・貢姫さまの縁談の調整という大役を任されます。

――島義勇は“先生”でもある、水戸の藤田東湖を訪ねた。

水戸藩と言えば、攘夷派。徳川斉昭の“懐刀”が藤田である。

「此度、露西亜(ロシア)の船が、大坂を騒がせたと聞く。」

日米和親条約の締結後、ロシアも日本と条約を結ぶため動いた。新鋭艦“ディアナ号”に乗り換え、プチャーチン提督が再来したのである。

「やはり彼の国は油断ならぬ。畏れ多くも京の都に近づくとは…」

大坂は、天子様(天皇)の御所のある京都に近い。尊王の志高い、藤田東湖には、ロシアの接近が許せないようだ。

ロシア船の出現は、京の都に衝撃を与え、攘夷の機運は高まったのである。

ロシア側には、イギリス・フランスと戦争中という事情もあった。敵国船と遭遇しては面倒である。まず箱館(函館)に乗り込み、次いで大坂に来航し、幕府に交渉を求めたという展開だった。

――水戸の藤田東湖は貫禄がある。“団にょん”こと島義勇は、お話を聞く一方である。

「先だっては佐賀の“台場”が、露西亜(ロシア)に睨みを利かせておったな。」

長崎で、幕府がプチャーチンと交渉した際には、佐賀藩が築いた砲台で警戒にあたっていた。

「やはり鍋島の殿には、先見の明がある。」

「その殿に大役を任されるとは、島どのには見込みがあると言うことじゃ。」

「いえ、私などは…」

「謙遜をするな。お主のまっすぐな心…至誠が、殿にも届くのであろう。」

「同輩の枝吉神陽に比べれば、遥かに及びませぬ。」

「はっはっは…神陽には際立った才があるからな。」

藤田東湖にも同じ国学者として、枝吉神陽には期待するところがあるらしい。

――当時、まだ若い佐賀の枝吉神陽を、大思想家・水戸の藤田東湖と並ぶ“東西の二傑”と語る者もいたようだ。

「しかし、島よ。お主にも神陽には無い力があるぞ。」

「…藤田先生!勿体ないお言葉です。」

「本日の用向きは確かに承った!話を進めておこう。」

藤田東湖の評判は、学者としてだけではない。

徳川斉昭を筆頭として過激な水戸藩。幕政で力を発揮できるのは、藤田の実務能力によるところが大きい。

「川越の直侯(なおよし)様を通じて、水戸と佐賀が“縁続き”となれば、この国のためにもなろう!」

「ありがたきことにございます。」

島による「貢姫さまのご縁組み」の調整は順調である。殿にも良い報告ができそうだ。

――水戸藩邸からの帰り道。“団にょん”は考える。

「藤田先生…ご立派な方だ。あの水戸様の“懐刀”であられる…」

水戸の徳川斉昭は、極論で突き進み、それだけ敵も多い。側近の力量が問われるのだ。

「ワシも…必ずや殿のお役に!」

藤田東湖が水戸様の“懐刀”であるように、島も殿のために働きたいと考えた。

「しかし一体、ワシに何の力があると言うのだ…」

藤田先生からも「枝吉神陽には無い力」の示唆を受けた。以前、神陽本人からも同じ事を言われている。

考えあぐねた“団にょん”は、遠く北の空を見遣った。

――江戸の藩邸。もうすぐ国元(佐賀)に帰る、殿・鍋島直正。

「島によれば、姫の縁組みの話は滞りなく進んでおるようだ。」

「では…輿入れの“お守り刀”など、仕度も始めて参りましょうか。」

古川与一(松根)は、次の準備に取り掛かろうとする。

「…うむ。与一の見立てなれば間違いはなかろう。任せる。」

「殿…お気が進みませんか。」

――直正が、先ほど貢姫から手渡しされた“お守り袋”。

貢姫は、佐賀に戻る直正に“お手製”の品を贈る。

「お父上様、国元にお持ちになってくださいませ。」

「おおっ、これは…」

「“蛇除けのお守り”にございます!」

「此度の物は、自信がございます。長く効くと良いですね。」

「おおっ、これは効きそうじゃ。大事に致すぞ。」

直正、娘からの贈り物を受け取り、短く別れの挨拶をする。

――直正は、与一に“お守り袋”受取りの顛末(てんまつ)を語った。

「これは!見事な刺繍(ししゅう)にございますな…」

古川与一、芸術肌の人物として審美眼には定評がある。

「いやいや…貢姫様、手細工が頗る(すこぶる)優れておられるとは、思うておりましたが…」

「与一よ、それは匠の品ではないぞ。儂のための“お守り袋”じゃ。」

「儂は肌身離さず、この“お守り”を持つぞ!」

「ええ、そうですとも…殿は、ヘビが大層お嫌いでございますから…」

「そうじゃ、与一!相変わらず、よくわかっておるのう!」

殿・鍋島直正、縁談が整いつつある愛娘を置いて、佐賀に帰るのが寂しいのだ。

「ええ、殿…」

古川与一、もらい泣きの涙目である。誰よりも殿の気持ちがわかる側近なのであった。

(続く)

2020年06月13日

第11話「蝦夷探検」④(保守派の賢人)

こんばんは。

舞台は江戸から移り、佐賀城の本丸です。殿・鍋島直正の面前にて、佐賀藩の重役たちが詰めの協議中です。議題は「蒸気船の購入について」です。

――まず、口を開いたのは、藩政ナンバー2の請役・鍋島安房である。

「では、“蒸気船”を用立てる算段について話し合いたい。」

鍋島安房は、長崎へのロシア船来航の際、長崎御番の調整役で、走り回った人物に声をかける。

「池田半九郎、そなたの思うところを申してほしい。」

――安房より発言を促された、池田半九郎。もとは下級藩士だが、いまや殿・直正の側近である。

「はっ!僭越(せんえつ)ながら、申し上げます。」

以前は佐賀城下の区画整備に活躍し、“雨戸すら不要”とまで言われた治安の良い街づくりを実現した。

「長崎にて、露西亜(ロシア)の“蒸気船”を見分いたしました。」

池田は、ロシアのプチャーチン艦隊の“ボストーク号”のことを報告する。

「話に聞くペルリの黒船と違い、“外輪”で動く蒸気船ではございません。」

“ボストーク号”は、最新鋭のスクリュー推進式蒸気船だった。ロシアは、今後の戦略を練るため、機動力の高い“ボストーク号”を日本近海の調査に投入していた。

――池田の報告に反応したのが、鍋島夏雲(市佑)。現在の佐賀県上峰町付近に領地を持つ。

「ペルリの黒船は巨大なり。プゥーチャーチンの蒸気船は小振りなれど、新しき仕掛けにて動く…」

「此度は“大砲”のように、船を一から仕立てておっては、間に合いませぬな…」

鍋島夏雲は、殿の傍に長く仕える。几帳面で冷静な側近のようだ。話の整理に努める。

佐賀藩には洋書を翻訳し、鉄製大砲を自力で作り上げた成功例がある。これが技術的に、佐賀が“トップランナー”である1つの要因だが、大きい労力を伴ったことも事実である。

――ここで、保守派で頭角を現している、原田小四郎が「よろしいか」と発言を求める。

「公儀(幕府)から“大船建造”のお許しも出ております。黒船を持つに障りはございません。」

「もはや“洋船”を如何なる算段で、手にするかを論じるべきでございます。」

保守派の原田ですら、幕府が諸大名への“大型船の所有禁止”を解いた今、蒸気船を買うことを、早急に進めることを提言する。

――議題への重臣たちの反応を見ていた、殿・直正が、話のまとめに入る。

「原田、お主には“算段”があるようじゃな。」

「はっ、交易に用いる“白蝋”でございます。」

「良き品であれば、それだけ値打ちが高まります。厳しく品定めを致すべきかと。」

当時、西洋船の購入には、代金を“白蝋”で支払うこともできたため、品質が高ければ有利になる。現代的に言えば、ブランド力を付けるため、検品の労力を惜しまないとの提案である。

もともと佐賀藩は、“陶磁器”の徹底した品質管理で有名である。しかし、陶磁器や白蝋などの“佐賀ブランド”を守るため、生産者たちも必死の努力をせねばならなかった。

――こうして、蒸気船購入の方向性は定まった。のちに、この原田小四郎が“改革派”にとっては高い壁となっていく。

「安房さま。少々、お話をよろしいでしょうか。」

「おおっ、原田よ。先ほどは見事な算段であったな。」

「お褒めに預かり、恐縮です。お話と申しますのは、枝吉神陽についてでございます。」

「神陽のことか…」

請役・鍋島安房は、神陽が主導する「楠公義祭同盟」の活動に理解がある。

原田小四郎が、このようなトーンで話を持ってくるときは、大体が“忠臣からのお小言”である。保守派には、枝吉神陽や弟子たちの意見に耳を傾ける、鍋島安房に苦言を呈する者もいた。

この頃、藩校の教師であった枝吉神陽は、「弘道館」から距離を置き、「義祭同盟」に注力していた。自身の信ずるところで、若者たちを導き始めていたのである。

(続く)

舞台は江戸から移り、佐賀城の本丸です。殿・鍋島直正の面前にて、佐賀藩の重役たちが詰めの協議中です。議題は「蒸気船の購入について」です。

――まず、口を開いたのは、藩政ナンバー2の請役・鍋島安房である。

「では、“蒸気船”を用立てる算段について話し合いたい。」

鍋島安房は、長崎へのロシア船来航の際、長崎御番の調整役で、走り回った人物に声をかける。

「池田半九郎、そなたの思うところを申してほしい。」

――安房より発言を促された、池田半九郎。もとは下級藩士だが、いまや殿・直正の側近である。

「はっ!僭越(せんえつ)ながら、申し上げます。」

以前は佐賀城下の区画整備に活躍し、“雨戸すら不要”とまで言われた治安の良い街づくりを実現した。

「長崎にて、露西亜(ロシア)の“蒸気船”を見分いたしました。」

池田は、ロシアのプチャーチン艦隊の“ボストーク号”のことを報告する。

「話に聞くペルリの黒船と違い、“外輪”で動く蒸気船ではございません。」

“ボストーク号”は、最新鋭のスクリュー推進式蒸気船だった。ロシアは、今後の戦略を練るため、機動力の高い“ボストーク号”を日本近海の調査に投入していた。

――池田の報告に反応したのが、鍋島夏雲(市佑)。現在の佐賀県上峰町付近に領地を持つ。

「ペルリの黒船は巨大なり。プゥーチャーチンの蒸気船は小振りなれど、新しき仕掛けにて動く…」

「此度は“大砲”のように、船を一から仕立てておっては、間に合いませぬな…」

鍋島夏雲は、殿の傍に長く仕える。几帳面で冷静な側近のようだ。話の整理に努める。

佐賀藩には洋書を翻訳し、鉄製大砲を自力で作り上げた成功例がある。これが技術的に、佐賀が“トップランナー”である1つの要因だが、大きい労力を伴ったことも事実である。

――ここで、保守派で頭角を現している、原田小四郎が「よろしいか」と発言を求める。

「公儀(幕府)から“大船建造”のお許しも出ております。黒船を持つに障りはございません。」

「もはや“洋船”を如何なる算段で、手にするかを論じるべきでございます。」

保守派の原田ですら、幕府が諸大名への“大型船の所有禁止”を解いた今、蒸気船を買うことを、早急に進めることを提言する。

――議題への重臣たちの反応を見ていた、殿・直正が、話のまとめに入る。

「原田、お主には“算段”があるようじゃな。」

「はっ、交易に用いる“白蝋”でございます。」

「良き品であれば、それだけ値打ちが高まります。厳しく品定めを致すべきかと。」

当時、西洋船の購入には、代金を“白蝋”で支払うこともできたため、品質が高ければ有利になる。現代的に言えば、ブランド力を付けるため、検品の労力を惜しまないとの提案である。

もともと佐賀藩は、“陶磁器”の徹底した品質管理で有名である。しかし、陶磁器や白蝋などの“佐賀ブランド”を守るため、生産者たちも必死の努力をせねばならなかった。

――こうして、蒸気船購入の方向性は定まった。のちに、この原田小四郎が“改革派”にとっては高い壁となっていく。

「安房さま。少々、お話をよろしいでしょうか。」

「おおっ、原田よ。先ほどは見事な算段であったな。」

「お褒めに預かり、恐縮です。お話と申しますのは、枝吉神陽についてでございます。」

「神陽のことか…」

請役・鍋島安房は、神陽が主導する「楠公義祭同盟」の活動に理解がある。

原田小四郎が、このようなトーンで話を持ってくるときは、大体が“忠臣からのお小言”である。保守派には、枝吉神陽や弟子たちの意見に耳を傾ける、鍋島安房に苦言を呈する者もいた。

この頃、藩校の教師であった枝吉神陽は、「弘道館」から距離を置き、「義祭同盟」に注力していた。自身の信ずるところで、若者たちを導き始めていたのである。

(続く)

2020年06月15日

第11話「蝦夷探検」⑤(演説者の目覚め)

こんばんは。

藩校「弘道館」は、“内生寮”と呼ばれる全寮制の学校が主軸です。

この頃、藩校の生徒数は600人を超えていたとも言われ、大人数となった学生の寮も南北に分けています。

エネルギーに満ち溢れた男子校で、南北の二寮が並び立つ…

ライバル関係となることは必定と言えるでしょう。

――普段は“南寮”に寄宿している寮生が1人。何故か“北寮”で弁舌を奮っていた。

「その黒船たるや、蒸気仕掛けにて船足早く、進退も自在なり…」

いわば演説を続ける“南寮の学生”に、“北寮”の聴衆たちも夢中である。

「長崎の港を避け、メリケン(アメリカ)の提督ペルリは江戸のほど近く、浦賀沖に現れたんである!」

「ほうほう!」

――黒船来航の経過について、こと細かに語るのは、大隈八太郎(重信)。

上背高く、目元涼しく、弁舌は巧み…現代風に言えば、“ハイスペック”な高校生に成長した。ただ、いかんせん幕末なので、より志は高く、気性は暑苦しいところがある。

「大隈っ!そのような話をどこで仕入れた!」

聴衆から質問が飛ぶ。

「さて、志高くあれば、自然(じねん)、有用な話が集まるんである!」

少し気取っている大隈。

――母・大隈三井子の手料理に釣られてか、以前から大隈家には優秀な先輩たちがよく集まった。

例えば“いつもの3人組”を、覚えておいでであろうか。

年の順で大木喬任、江藤新平、中野方蔵の3人である。

「あら、いらっしゃい。」

これは母・三井子の思惑どおりである。藩校の中でも優秀な先輩がよく来るのも、計算どおりなのであろうか。

子・八太郎は、自宅で先輩の話を聞いているだけで、様々な知識を吸収し、成長してきた。

先ほど、1つ目の話の“仕入れ先”は、学校の教師から藩の上層部まで、顔の効く“事情通”・中野方蔵。

尊王の志厚く、“政治的”な小回りもできる要領の良い若者である。

――聴衆から「では大隈よ!そん異国どもを、どがんすっとね!?」と質問が上がる。

「やはり、攘夷か!」

他の聴衆からも声が上がり、続々と“北寮”の学生たちが、大隈の話を聞くために集まる。

「…いや、すぐさま“打払い”に走るのは、短慮である!」

大隈は少し間を溜めて言い放った。

「それでは、腰抜けではないか!」

聴衆から、反論の声が上がる。

「“蛮勇”は、いかんばい!残念なことであるが、いまの我が国に、“夷狄”(いてき)を無傷で払う力は無い!」

――いま異国と戦うのは危うい、大隈は“攘夷”の危険性を指摘した。「おおっ!」とまた、聴衆がどよめく。

「もし“打払い”に踏み出せば、戦に民は傷つき、国は疲弊してしまうであろう!」

「まず、異国との“商い”で力を蓄える。しかる後に、野蛮なる夷狄(いてき)があらば打払うんである!」

「なるほど…たしかに、そのとおりか…」

「大隈っ!いいぞ。」

「そして蝦夷地の箱館で、異国に港が開いた!これからは“拓北”(たくほく)である!」

――大隈は“拓北”という言葉を示した。これは、北海道を開拓し、今後の通商の展開に対応していくと言ったところであろう。

「すごかっ!大隈、もっと話ば、聞かせんね!」

「…いや、この話はここまでとしよう!」

この2つ目の話。“理論派”・江藤新平から聞いた内容が元になっている。ここで、大隈八太郎は、ひとまず話を切り上げた。

江藤は“図海策”という論文を構想中である。今のところ、大隈もここまでしか話を聞いていない。

――“北寮”の聴衆たちは、「大隈の話は面白かね!」と、ひとしきり盛り上がっている。

「そうじゃ!“葉隠”ばかりでは、つまらんばい!」

「こら、滅多なことを申すな。」

北寮の学生たちの間でも、議論が始まる。

一言で表せば“我慢の教え”である、佐賀武士の教典“葉隠”。

学生たちの中にも「窮屈な教育だ!」と感じる者も多いようだ。

――そして、大隈八太郎は、その最たる1人であった。藩校での教育内容に不満がある。

「然り(しかり)!いまの“弘道館”の在り方は好ましくない!」

「そして、佐賀では“科挙”よりも苛烈な試験が行われておる!」

大隈が新しい話題に参加する。古代より中国では、科挙(かきょ)と言われる役人登用試験があった。

――そして、佐賀藩には“文武課業法”という規則があった。

「藩が決めた課程で、所定の成績を修めなければ、お役目に就けない」のだ。

大隈は「面白味の無い人材を作ってしまう」と、この制度に疑問を持っていた。

3つ目の話は、聴衆との対話から始めたものだ。大隈が古代中国をはじめ教育制度に詳しいのは、“学識者”・大木喬任の影響だった。

――ここで、にわかに“北寮”の玄関口が騒々しくなる。

「大隈八太郎は、"南寮"のもん(者)じゃ!ええ加減に返さんね!」

南寮の学生たちが、大声を張り上げる。

なかなか帰って来ない、南寮の人気者・大隈八太郎を奪還しに来たのである。

(続く)

藩校「弘道館」は、“内生寮”と呼ばれる全寮制の学校が主軸です。

この頃、藩校の生徒数は600人を超えていたとも言われ、大人数となった学生の寮も南北に分けています。

エネルギーに満ち溢れた男子校で、南北の二寮が並び立つ…

ライバル関係となることは必定と言えるでしょう。

――普段は“南寮”に寄宿している寮生が1人。何故か“北寮”で弁舌を奮っていた。

「その黒船たるや、蒸気仕掛けにて船足早く、進退も自在なり…」

いわば演説を続ける“南寮の学生”に、“北寮”の聴衆たちも夢中である。

「長崎の港を避け、メリケン(アメリカ)の提督ペルリは江戸のほど近く、浦賀沖に現れたんである!」

「ほうほう!」

――黒船来航の経過について、こと細かに語るのは、大隈八太郎(重信)。

上背高く、目元涼しく、弁舌は巧み…現代風に言えば、“ハイスペック”な高校生に成長した。ただ、いかんせん幕末なので、より志は高く、気性は暑苦しいところがある。

「大隈っ!そのような話をどこで仕入れた!」

聴衆から質問が飛ぶ。

「さて、志高くあれば、自然(じねん)、有用な話が集まるんである!」

少し気取っている大隈。

――母・大隈三井子の手料理に釣られてか、以前から大隈家には優秀な先輩たちがよく集まった。

例えば“いつもの3人組”を、覚えておいでであろうか。

年の順で大木喬任、江藤新平、中野方蔵の3人である。

「あら、いらっしゃい。」

これは母・三井子の思惑どおりである。藩校の中でも優秀な先輩がよく来るのも、計算どおりなのであろうか。

子・八太郎は、自宅で先輩の話を聞いているだけで、様々な知識を吸収し、成長してきた。

先ほど、1つ目の話の“仕入れ先”は、学校の教師から藩の上層部まで、顔の効く“事情通”・中野方蔵。

尊王の志厚く、“政治的”な小回りもできる要領の良い若者である。

――聴衆から「では大隈よ!そん異国どもを、どがんすっとね!?」と質問が上がる。

「やはり、攘夷か!」

他の聴衆からも声が上がり、続々と“北寮”の学生たちが、大隈の話を聞くために集まる。

「…いや、すぐさま“打払い”に走るのは、短慮である!」

大隈は少し間を溜めて言い放った。

「それでは、腰抜けではないか!」

聴衆から、反論の声が上がる。

「“蛮勇”は、いかんばい!残念なことであるが、いまの我が国に、“夷狄”(いてき)を無傷で払う力は無い!」

――いま異国と戦うのは危うい、大隈は“攘夷”の危険性を指摘した。「おおっ!」とまた、聴衆がどよめく。

「もし“打払い”に踏み出せば、戦に民は傷つき、国は疲弊してしまうであろう!」

「まず、異国との“商い”で力を蓄える。しかる後に、野蛮なる夷狄(いてき)があらば打払うんである!」

「なるほど…たしかに、そのとおりか…」

「大隈っ!いいぞ。」

「そして蝦夷地の箱館で、異国に港が開いた!これからは“拓北”(たくほく)である!」

――大隈は“拓北”という言葉を示した。これは、北海道を開拓し、今後の通商の展開に対応していくと言ったところであろう。

「すごかっ!大隈、もっと話ば、聞かせんね!」

「…いや、この話はここまでとしよう!」

この2つ目の話。“理論派”・江藤新平から聞いた内容が元になっている。ここで、大隈八太郎は、ひとまず話を切り上げた。

江藤は“図海策”という論文を構想中である。今のところ、大隈もここまでしか話を聞いていない。

――“北寮”の聴衆たちは、「大隈の話は面白かね!」と、ひとしきり盛り上がっている。

「そうじゃ!“葉隠”ばかりでは、つまらんばい!」

「こら、滅多なことを申すな。」

北寮の学生たちの間でも、議論が始まる。

一言で表せば“我慢の教え”である、佐賀武士の教典“葉隠”。

学生たちの中にも「窮屈な教育だ!」と感じる者も多いようだ。

――そして、大隈八太郎は、その最たる1人であった。藩校での教育内容に不満がある。

「然り(しかり)!いまの“弘道館”の在り方は好ましくない!」

「そして、佐賀では“科挙”よりも苛烈な試験が行われておる!」

大隈が新しい話題に参加する。古代より中国では、科挙(かきょ)と言われる役人登用試験があった。

――そして、佐賀藩には“文武課業法”という規則があった。

「藩が決めた課程で、所定の成績を修めなければ、お役目に就けない」のだ。

大隈は「面白味の無い人材を作ってしまう」と、この制度に疑問を持っていた。

3つ目の話は、聴衆との対話から始めたものだ。大隈が古代中国をはじめ教育制度に詳しいのは、“学識者”・大木喬任の影響だった。

――ここで、にわかに“北寮”の玄関口が騒々しくなる。

「大隈八太郎は、"南寮"のもん(者)じゃ!ええ加減に返さんね!」

南寮の学生たちが、大声を張り上げる。

なかなか帰って来ない、南寮の人気者・大隈八太郎を奪還しに来たのである。

(続く)

2020年06月17日

第11話「蝦夷探検」⑥(南北騒動始末)

こんばんは。前回の続きです。

藩校「弘道館」の“内生寮”で学生たちの人気者、大隈八太郎(重信)に関わって騒動が発生します。

――“南寮”側で先頭に立つ学生が、よく通る大声を張り上げる。

“北寮”に乗り込んできた理由の宣言をしているのだ。まるで“討ち入り”である。

「大隈八太郎は、南寮の学生である。引き渡してもらおうか!」

「何ね!?大隈は物じゃなか!人たい!」

「そうじゃ!居たかところに、おるんが道理ばい!」

北寮の学生たちが、寮の建屋の階上から“やいやい”と反論する。

――先ほどまで、談話の中心にいた大隈。いまや南北の寮で“争奪戦”の対象となっている。

「にゃあ…居心地の悪かごた!」

さすがの大隈八太郎も、このシチュエーション(状況)は勘弁してほしい。

「さて、どがんすっかね…」

思案する大隈。おそらく答えは“良からぬ方法”になりそうな気配だ。

――そして、南寮側は“前線”に、続々と屈強な学生を投入し始めた。

いわば北寮の学生は“籠城”する側である。

階上から、玄関前に集まる南寮側の動きを見張る。

おそらくは、幾つかある階段が、“防衛ライン”となるのであろう。

「申し上げます!南寮の連中は、さらに数を増やしています!」

いつの間にか、“北寮”の学生の間に、“指揮命令”系統が出来上がっている。

――ここで、大隈の脳裏に浮かんだのは、幼い頃、母・三井子が朗読してくれた『太平記』である。

南北朝時代の軍記物『太平記』。

幼き日の大隈八太郎は“南朝”の忠臣・楠木正成に憧れた。

「いかん!儂は“南寮方”につかんばならんぞ!」

ここで北寮側から見れば、急に寝返った大隈八太郎。

しかし、もともとの所属は“南寮”なのだから、表返ったと言うべきか。

――ほどなく大隈の思惑とは関係なく、戦いの火ぶたは切られた。

「おおーっ!」

「大隈を奪い返せ!」

北寮の玄関から、勢いよく階段を駆け上がる“南寮生”たち。

ダンダンダン…迫る足音。狭い階段が軋(きし)む。

「落ち着け!“地の利”は我ら“北寮”にあるぞ!」

“北寮生”は、階上から応戦を開始する。

「これで、どがんね!」

ドシン!ガツン!

火鉢やら、行灯(あんどん)やら、階段上から、色々の物が投げ落とされる。

「痛てて…」

「怯(ひる)むな!一歩も引くな!」

攻める南寮側の上級生が、檄(げき)を飛ばす。

――階段を舞台にした乱戦中、大隈八太郎が、顔見知りの“南寮”の先輩に声を掛ける。

「先輩!階段は向こうにもございます!」

大隈、結局は“南寮”側で乱闘に加わっている。

「大隈っ!助かるぞ!」

“南寮”の先輩は、軽く手を上げて応える。

慌てたのは“北寮”の学生たちである。

「いかん!大隈が寝返った。」

「いや…待て。もともと大隈は南寮の者だぞ。我らが油断しておったのかもな!」

南北、双方の寮とも、いつもは抑制の効いた生活をしている寮生たち。“水を得た魚”のように“合戦ごっこ”に興じる。

――大隈の離反により、北寮側の連携には、綻(ほころ)びが見える。

「よし、ここで一気に“北寮”を攻め落とすぞ!」

「おおーっ!」

大隈の“帰還”も得て、勢いに乗る“南寮生”たち。

敵も味方も皆、何やらキラキラとしている様子も感じられる。

窮屈な日常からの解放…なのであろう。

「よかごたぁ!!」

…そして、おそらく一番楽しんでいるのは、大隈八太郎である。

――しかし、ここで乱闘する学生たちを脅かす“影”も集結していた。壮大な声が響く。

「こん馬鹿者どもがっ!!」

武術の教授を中心とした、藩校教師たちが騒動の鎮圧に乗り出したのである。

「この騒ぎの…首謀者は誰だ!」

こうして“弘道館”の南北寮生による、青春のエネルギーをぶつけ合った“お祭り”。平たく言うと、乱闘騒ぎは終幕となった。

そして、祭りの中心、言わば“神輿(みこし)”のような存在であったのは、大隈八太郎。ごく自然な流れで、藩校を退学処分となってしまったのである。

――数日後、母・大隈三井子は、たまたま道で行き会った人物に、この騒動の一部始終を語った。

「ハッハッハッ…」

1人の落ち着いた感じの青年が、柄にもなく爆笑している。いつもは冷静な枝吉次郎(副島種臣)である。

「笑い事ではございませぬ。退学なのですよ!」

大隈三井子である。“ちゃんと聞いてくださいな!”という表情をする。

「…失礼。相変わらず、八太郎くんは面白い子ですね。」

次郎は何やら久しぶりに愉快だったようで、“笑いを止める方法がわからない”といった様子だ。

――枝吉次郎(副島種臣)は、大隈八太郎と9つばかり歳が離れている。

かつては大隈家にも遊びに来ていた次郎だが、いまや学識の高い立派な青年。

思わず愚痴をこぼす三井子。

「そうだ、兄上のもとを訪ねてみてはいかがでしょうか。」

「神陽先生を!?」

「ええ、きっと兄も面白がると思いますよ。それに八太郎くんにも学びの場があった方がいい。」

「そういえば!次郎さまも“副島”の家を継がれるのですね。」

「はい…立派な跡取りになるべく精進いたします…」

「次郎さま…まだ、可笑しいのですか。“笑い”が抜けておりませぬよ…」

八太郎の騒動の顛末(てんまつ)を聞いて、もはや数年分は笑ったと思われる、枝吉次郎(副島種臣)。

いつもクールな次郎があまり笑うので、膨れっ面をする三井子だった。

(続く)

藩校「弘道館」の“内生寮”で学生たちの人気者、大隈八太郎(重信)に関わって騒動が発生します。

――“南寮”側で先頭に立つ学生が、よく通る大声を張り上げる。

“北寮”に乗り込んできた理由の宣言をしているのだ。まるで“討ち入り”である。

「大隈八太郎は、南寮の学生である。引き渡してもらおうか!」

「何ね!?大隈は物じゃなか!人たい!」

「そうじゃ!居たかところに、おるんが道理ばい!」

北寮の学生たちが、寮の建屋の階上から“やいやい”と反論する。

――先ほどまで、談話の中心にいた大隈。いまや南北の寮で“争奪戦”の対象となっている。

「にゃあ…居心地の悪かごた!」

さすがの大隈八太郎も、このシチュエーション(状況)は勘弁してほしい。

「さて、どがんすっかね…」

思案する大隈。おそらく答えは“良からぬ方法”になりそうな気配だ。

――そして、南寮側は“前線”に、続々と屈強な学生を投入し始めた。

いわば北寮の学生は“籠城”する側である。

階上から、玄関前に集まる南寮側の動きを見張る。

おそらくは、幾つかある階段が、“防衛ライン”となるのであろう。

「申し上げます!南寮の連中は、さらに数を増やしています!」

いつの間にか、“北寮”の学生の間に、“指揮命令”系統が出来上がっている。

――ここで、大隈の脳裏に浮かんだのは、幼い頃、母・三井子が朗読してくれた『太平記』である。

南北朝時代の軍記物『太平記』。

幼き日の大隈八太郎は“南朝”の忠臣・楠木正成に憧れた。

「いかん!儂は“南寮方”につかんばならんぞ!」

ここで北寮側から見れば、急に寝返った大隈八太郎。

しかし、もともとの所属は“南寮”なのだから、表返ったと言うべきか。

――ほどなく大隈の思惑とは関係なく、戦いの火ぶたは切られた。

「おおーっ!」

「大隈を奪い返せ!」

北寮の玄関から、勢いよく階段を駆け上がる“南寮生”たち。

ダンダンダン…迫る足音。狭い階段が軋(きし)む。

「落ち着け!“地の利”は我ら“北寮”にあるぞ!」

“北寮生”は、階上から応戦を開始する。

「これで、どがんね!」

ドシン!ガツン!

火鉢やら、行灯(あんどん)やら、階段上から、色々の物が投げ落とされる。

「痛てて…」

「怯(ひる)むな!一歩も引くな!」

攻める南寮側の上級生が、檄(げき)を飛ばす。

――階段を舞台にした乱戦中、大隈八太郎が、顔見知りの“南寮”の先輩に声を掛ける。

「先輩!階段は向こうにもございます!」

大隈、結局は“南寮”側で乱闘に加わっている。

「大隈っ!助かるぞ!」

“南寮”の先輩は、軽く手を上げて応える。

慌てたのは“北寮”の学生たちである。

「いかん!大隈が寝返った。」

「いや…待て。もともと大隈は南寮の者だぞ。我らが油断しておったのかもな!」

南北、双方の寮とも、いつもは抑制の効いた生活をしている寮生たち。“水を得た魚”のように“合戦ごっこ”に興じる。

――大隈の離反により、北寮側の連携には、綻(ほころ)びが見える。

「よし、ここで一気に“北寮”を攻め落とすぞ!」

「おおーっ!」

大隈の“帰還”も得て、勢いに乗る“南寮生”たち。

敵も味方も皆、何やらキラキラとしている様子も感じられる。

窮屈な日常からの解放…なのであろう。

「よかごたぁ!!」

…そして、おそらく一番楽しんでいるのは、大隈八太郎である。

――しかし、ここで乱闘する学生たちを脅かす“影”も集結していた。壮大な声が響く。

「こん馬鹿者どもがっ!!」

武術の教授を中心とした、藩校教師たちが騒動の鎮圧に乗り出したのである。

「この騒ぎの…首謀者は誰だ!」

こうして“弘道館”の南北寮生による、青春のエネルギーをぶつけ合った“お祭り”。平たく言うと、乱闘騒ぎは終幕となった。

そして、祭りの中心、言わば“神輿(みこし)”のような存在であったのは、大隈八太郎。ごく自然な流れで、藩校を退学処分となってしまったのである。

――数日後、母・大隈三井子は、たまたま道で行き会った人物に、この騒動の一部始終を語った。

「ハッハッハッ…」

1人の落ち着いた感じの青年が、柄にもなく爆笑している。いつもは冷静な枝吉次郎(副島種臣)である。

「笑い事ではございませぬ。退学なのですよ!」

大隈三井子である。“ちゃんと聞いてくださいな!”という表情をする。

「…失礼。相変わらず、八太郎くんは面白い子ですね。」

次郎は何やら久しぶりに愉快だったようで、“笑いを止める方法がわからない”といった様子だ。

――枝吉次郎(副島種臣)は、大隈八太郎と9つばかり歳が離れている。

かつては大隈家にも遊びに来ていた次郎だが、いまや学識の高い立派な青年。

思わず愚痴をこぼす三井子。

「そうだ、兄上のもとを訪ねてみてはいかがでしょうか。」

「神陽先生を!?」

「ええ、きっと兄も面白がると思いますよ。それに八太郎くんにも学びの場があった方がいい。」

「そういえば!次郎さまも“副島”の家を継がれるのですね。」

「はい…立派な跡取りになるべく精進いたします…」

「次郎さま…まだ、可笑しいのですか。“笑い”が抜けておりませぬよ…」

八太郎の騒動の顛末(てんまつ)を聞いて、もはや数年分は笑ったと思われる、枝吉次郎(副島種臣)。

いつもクールな次郎があまり笑うので、膨れっ面をする三井子だった。

(続く)

2020年06月19日

第11話「蝦夷探検」⑦(“拓北”の決意)

こんばんは。

前回、藩校の大乱闘事件・“南北騒動”の中心にいた、大隈八太郎(重信)。藩校・“弘道館”を退学になった大隈は、学びの場を求めて、枝吉神陽を訪ねます。

災害が頻発した安政年間は、幕府が大きく揺らいだ時期でもあります。長文ですので、落ち着いたときにお読みいただければと思います。

――1855年。佐賀城下。

枝吉家の門前に立つ、少年が声を張る。

「大隈八太郎です!神陽先生、こんにちは。」

いつもの大隈らしからぬ緊張ぶりである。

佐賀で枝吉神陽と言えば、志ある若者たちの“カリスマ”なのである。

「構わぬぞ!表より入るが良い。」

「はい、失礼します!」

――神陽の声は清々しく辺りに響いた。大隈八太郎も元気よく返す。

「八太郎か!大きくなったな。」

「はい!」

この辺りの感じは、幼児のときに母・三井子に連れられて、神陽先生に会ったときと変わらない。

しかし、大隈八太郎、今ではかなりの長身である。まさに“大きくなった”のだ。

神陽は、八太郎を一瞥(いちべつ)すると、軽く微笑んだ。

「“弘道館”では、随分と暴れたそうではないか!」

「はい…」

――年を経る毎に、神陽先生の“義祭同盟”は存在感が高まり、有望な若者が多く集う。

最近の大隈八太郎は、その末席に居るような状況である。

オーラがある神陽先生に、あまり馴れ馴れしくも話しかけられず、しばらく様子を見守る。

「…うむ。」

「神陽先生!いかがなさいましたか!」

読みかけであった手紙を見ながら、眉間にしわを寄せる神陽先生。

手紙の内容が気になって仕方がない八太郎が問う。

「八太郎よ。存じておるか。ここ1年ばかり天変地異が続いておる。」

――当時、日米和親条約の締結の年(1854年)から災害が続いた。代表的なものは、安政の東海地震および南海地震である。

新暦で言えば12月下旬。初冬に立て続けに起きた、2つの巨大地震。あまりに災害が続くので、元号を“嘉永”から“安政”に改めたのである。

このような経過で、歴史上は1854年は年始から“安政元年”だったという扱いになっている。

「公儀(幕府)の費え(支出)は莫大になるだろう。いかに建て直すか…であろうな」

神陽は、幕府の安定を揺るがす、財政負担に考えを巡らせる。

大隈八太郎は「やはり神陽先生は、“弘道館”の教師たちとは違う!今を見ておられる!」と目を輝かせた。

ここで、いつもなら“鐘の鳴る”ような声量で言葉を発する神陽が、いつになく訥々(とつとつ)とつぶやく。

「何やら、良からぬ胸騒ぎがいたすな…」

――不幸なことに、この年(1855年)も“天変地異”は続いた。そして、大都市・江戸を大きな揺れが襲ったのである。

前年の初冬に起きた2つの巨大地震から1年も経たない、晩秋。

江戸の小石川にある水戸藩の屋敷。

島義勇(団右衛門)の先生でもある、藤田東湖は“安政の江戸地震”の真っ只中にいた。

「浮足(うきあし)立つな!気を鎮めて、事にあたれ!!」

藤田東湖が、落ち着いた声で指示を出す。

「はっ!」

激しい揺れに驚いた水戸藩士たちも、藤田の言葉に正気を取り戻す。避難誘導は順調である。

――水戸の屋敷には、藤田東湖の母・梅子もいた。年老いてはいるが避難には問題ない。

しかし、藤田の母は、屋敷が延焼する危険に気付いた。

「いけない…火鉢をそのままにしておる!辺りに火が廻ってしまう!」

責任感の強い、藤田の母は慌てて屋敷に引き返そうとする。

ここで藤田東湖は、母の動きに気付いた。

「いかん!母上、お戻りなされ!」

――先ほどの揺れで、屋敷の建屋が崩れかかっている。

ガラガラッ…ズン!

屋敷の梁(はり)が、落下する。

ガシッ!

藤田東湖は、“神道無念流”の剣の達人である。

無駄のない足運びで、崩れゆく梁の下に潜り込み、肩で受け止めた。

「むっ…ぐぐ…っ」

「…母上…お逃げなされ!」

「“虎っ”…!」

藤田東湖の幼名は“虎之助”であったと言う。

年老いた母・梅子は、東湖の身を挺した動きにより、難を逃れたのである。

――佐賀城下。島義勇(団右衛門)のもとに、同僚の犬塚が駆け込んでくる。

「おおっ、どうした犬っ!何かあったのか!?」

「犬じゃなか!犬塚たい。」

「いや…そいどころじゃなか!“団にょん”さん!落ち着いて聞かんね。」

犬塚は、人には「落ち着け」と言いながら、明らかに慌てている。

「もしや!江戸に関わる話か…」

江戸で、発生した巨大地震について、凄まじい被害状況が伝わり始めていた。

「実は、お主の親しかった、水戸の藤田さまが…」

先ほどまで軽口をたたいていた“団にょん”の表情が変わる。

藤田東湖の逝去が伝わった。

島義勇。無言のまま、はらはらと涙を落した。

――後日、佐賀城の本丸。殿・鍋島直正から呼び出しを受け、島義勇が登城していた。

「水戸の藤田は、最後まで立派な士(さむらい)であったようだな。」

「はい、ご母堂を庇(かば)って、お亡くなりに…」

「藤田とお主の二人で整えた、貢姫の縁組み。既に川越(藩)との話に進んでおり、盤石である。」

「藤田には、一言、礼を申したかったな。」

「はっ!」

――殿のお褒めを受け、島は「藤田東湖との“仕事”が形になった」と感じる。少し救われた想いである。

ここから、殿・直正は呼び出しの用件を伝える。

「此度の地震で、江戸の屋敷も無傷ではない。しかし時勢は動いておる。立ち止まってもおれん。」

――ついに殿から直々に、島義勇へ“蝦夷地探索”の命が下ったのである。

この頃、箱館(函館)が開港した影響で、沿海の諸藩が一斉に“蝦夷地”を目指していた。

「どの者を“蝦夷地”に派するか、迷うておったが…お主に決めた。」

「はっ!ワシ…いや、拙者にお命じいただいたのは、何故でございますか。」

「目じゃな!」

「はっ…?目でございますか。」

「あとは、足であろうな。」

「ははっ、ありがたき幸せ!この一身にて、蝦夷地を見聞いたしまする!」

――藤田東湖は“尊王”の志を説いたが、その後ろ姿で島義勇に伝えたことは、むしろ“殿様の懐刀”としての生き様である。

殿・直正からの「余の目となり、足となって働いて来い!」という指示は、まさに島が望むものであった。

“蝦夷地”で待つものは、広大な土地、豊かな天然資源、特産品の新しい販路…

こうして、“情熱の開拓者”・島義勇の冒険が始まるのである。

(続く)

前回、藩校の大乱闘事件・“南北騒動”の中心にいた、大隈八太郎(重信)。藩校・“弘道館”を退学になった大隈は、学びの場を求めて、枝吉神陽を訪ねます。

災害が頻発した安政年間は、幕府が大きく揺らいだ時期でもあります。長文ですので、落ち着いたときにお読みいただければと思います。

――1855年。佐賀城下。

枝吉家の門前に立つ、少年が声を張る。

「大隈八太郎です!神陽先生、こんにちは。」

いつもの大隈らしからぬ緊張ぶりである。

佐賀で枝吉神陽と言えば、志ある若者たちの“カリスマ”なのである。

「構わぬぞ!表より入るが良い。」

「はい、失礼します!」

――神陽の声は清々しく辺りに響いた。大隈八太郎も元気よく返す。

「八太郎か!大きくなったな。」

「はい!」

この辺りの感じは、幼児のときに母・三井子に連れられて、神陽先生に会ったときと変わらない。

しかし、大隈八太郎、今ではかなりの長身である。まさに“大きくなった”のだ。

神陽は、八太郎を一瞥(いちべつ)すると、軽く微笑んだ。

「“弘道館”では、随分と暴れたそうではないか!」

「はい…」

――年を経る毎に、神陽先生の“義祭同盟”は存在感が高まり、有望な若者が多く集う。

最近の大隈八太郎は、その末席に居るような状況である。

オーラがある神陽先生に、あまり馴れ馴れしくも話しかけられず、しばらく様子を見守る。

「…うむ。」

「神陽先生!いかがなさいましたか!」

読みかけであった手紙を見ながら、眉間にしわを寄せる神陽先生。

手紙の内容が気になって仕方がない八太郎が問う。

「八太郎よ。存じておるか。ここ1年ばかり天変地異が続いておる。」

――当時、日米和親条約の締結の年(1854年)から災害が続いた。代表的なものは、安政の東海地震および南海地震である。

新暦で言えば12月下旬。初冬に立て続けに起きた、2つの巨大地震。あまりに災害が続くので、元号を“嘉永”から“安政”に改めたのである。

このような経過で、歴史上は1854年は年始から“安政元年”だったという扱いになっている。

「公儀(幕府)の費え(支出)は莫大になるだろう。いかに建て直すか…であろうな」

神陽は、幕府の安定を揺るがす、財政負担に考えを巡らせる。

大隈八太郎は「やはり神陽先生は、“弘道館”の教師たちとは違う!今を見ておられる!」と目を輝かせた。

ここで、いつもなら“鐘の鳴る”ような声量で言葉を発する神陽が、いつになく訥々(とつとつ)とつぶやく。

「何やら、良からぬ胸騒ぎがいたすな…」

――不幸なことに、この年(1855年)も“天変地異”は続いた。そして、大都市・江戸を大きな揺れが襲ったのである。

前年の初冬に起きた2つの巨大地震から1年も経たない、晩秋。

江戸の小石川にある水戸藩の屋敷。

島義勇(団右衛門)の先生でもある、藤田東湖は“安政の江戸地震”の真っ只中にいた。

「浮足(うきあし)立つな!気を鎮めて、事にあたれ!!」

藤田東湖が、落ち着いた声で指示を出す。

「はっ!」

激しい揺れに驚いた水戸藩士たちも、藤田の言葉に正気を取り戻す。避難誘導は順調である。

――水戸の屋敷には、藤田東湖の母・梅子もいた。年老いてはいるが避難には問題ない。

しかし、藤田の母は、屋敷が延焼する危険に気付いた。

「いけない…火鉢をそのままにしておる!辺りに火が廻ってしまう!」

責任感の強い、藤田の母は慌てて屋敷に引き返そうとする。

ここで藤田東湖は、母の動きに気付いた。

「いかん!母上、お戻りなされ!」

――先ほどの揺れで、屋敷の建屋が崩れかかっている。

ガラガラッ…ズン!

屋敷の梁(はり)が、落下する。

ガシッ!

藤田東湖は、“神道無念流”の剣の達人である。

無駄のない足運びで、崩れゆく梁の下に潜り込み、肩で受け止めた。

「むっ…ぐぐ…っ」

「…母上…お逃げなされ!」

「“虎っ”…!」

藤田東湖の幼名は“虎之助”であったと言う。

年老いた母・梅子は、東湖の身を挺した動きにより、難を逃れたのである。

――佐賀城下。島義勇(団右衛門)のもとに、同僚の犬塚が駆け込んでくる。

「おおっ、どうした犬っ!何かあったのか!?」

「犬じゃなか!犬塚たい。」

「いや…そいどころじゃなか!“団にょん”さん!落ち着いて聞かんね。」

犬塚は、人には「落ち着け」と言いながら、明らかに慌てている。

「もしや!江戸に関わる話か…」

江戸で、発生した巨大地震について、凄まじい被害状況が伝わり始めていた。

「実は、お主の親しかった、水戸の藤田さまが…」

先ほどまで軽口をたたいていた“団にょん”の表情が変わる。

藤田東湖の逝去が伝わった。

島義勇。無言のまま、はらはらと涙を落した。

――後日、佐賀城の本丸。殿・鍋島直正から呼び出しを受け、島義勇が登城していた。

「水戸の藤田は、最後まで立派な士(さむらい)であったようだな。」

「はい、ご母堂を庇(かば)って、お亡くなりに…」

「藤田とお主の二人で整えた、貢姫の縁組み。既に川越(藩)との話に進んでおり、盤石である。」

「藤田には、一言、礼を申したかったな。」

「はっ!」

――殿のお褒めを受け、島は「藤田東湖との“仕事”が形になった」と感じる。少し救われた想いである。

ここから、殿・直正は呼び出しの用件を伝える。

「此度の地震で、江戸の屋敷も無傷ではない。しかし時勢は動いておる。立ち止まってもおれん。」

――ついに殿から直々に、島義勇へ“蝦夷地探索”の命が下ったのである。

この頃、箱館(函館)が開港した影響で、沿海の諸藩が一斉に“蝦夷地”を目指していた。

「どの者を“蝦夷地”に派するか、迷うておったが…お主に決めた。」

「はっ!ワシ…いや、拙者にお命じいただいたのは、何故でございますか。」

「目じゃな!」

「はっ…?目でございますか。」

「あとは、足であろうな。」

「ははっ、ありがたき幸せ!この一身にて、蝦夷地を見聞いたしまする!」

――藤田東湖は“尊王”の志を説いたが、その後ろ姿で島義勇に伝えたことは、むしろ“殿様の懐刀”としての生き様である。

殿・直正からの「余の目となり、足となって働いて来い!」という指示は、まさに島が望むものであった。

“蝦夷地”で待つものは、広大な土地、豊かな天然資源、特産品の新しい販路…

こうして、“情熱の開拓者”・島義勇の冒険が始まるのである。

(続く)

2020年06月21日

第11話「蝦夷探検」⑧(伊勢街道の“旅人”)

こんにちは。

昨年、NHKで放送された「永遠のニシパ」というドラマをご覧になった方はいらっしゃるでしょうか。

「北海道150周年記念」で製作された番組。“嵐”の松本潤さんが主役で、“北海道”の命名者“松浦武四郎”を演じました。

ここから数回、“団にょん(島義勇)”さんが街道を、雪原を、そして荒野を行く、ロードムービーのような展開になります。先ほどのドラマを見ていた方には、「おっ!?」と思う場面があるかもしれません…

――安政3年(1856年)旧暦9月。佐賀城下。

「“団にょん”さん、気ばつけていかんね!」

「体を厭(いと)いんしゃい!」

北へ向けて旅立つ、島義勇を佐賀の人々が見送る。

「見送り、ご苦労!いざ“蝦夷地”に行って参るぞ!」

島は高揚している。無理もない…かなりの大冒険になるのだ。

「では、行こうか!“犬っ”!」

「“犬”じゃなかばい!おいは、犬塚たい!」

「すまん、すまん…以後、気を付ける!」

島義勇とともに、同僚の犬塚与七郎も“蝦夷地”の探索に向かうのである。

――幕末、まだ陸路での旅が一般的な時代。島と犬塚の2人は佐賀から長崎街道を東へ。

秋の気配は少しずつ深まっていく。

双方とも健脚である。まずは3日間で下関に到着し、山陰道に入る。

…萩、津和野、米子、鳥取…

出立から1か月後、10月に入って城崎(兵庫)に到着した。

ひととき、城崎の温泉で疲れを癒す。

「“団にょん”さん!城崎の湯は、よかですね!」

「まぁ“武雄の湯”の次くらいかのう!」

…“団にょん”の地元びいきである。

佐賀には武雄温泉以外にも、“嬉野”や“古湯”など名湯も多いが、ここでは殿・鍋島直正のお気に入りを推しておこう。

この後、日本海沿いに小浜(福井)まで進み、南下。京都からは東海道に入る。

――出立から2か月後、11月に入る。桑名(三重)に差し掛かった2人。

「おおっ!犬じゃ!」

先を歩く、島義勇が声を出す。

「おいは、犬塚たい!…あっ、本当に犬の話でしたか…」

ここで犬塚与七郎にも、こちらに歩いてくる犬の姿が目に入った。参拝客たちと一緒に、東海道を西に向かってくる。

――三重といえば、“伊勢神宮”を思い浮かべる方も多いだろう。

江戸時代には“お伊勢参り”は「一生に一度は行きたいビックイベント」であった。しかし、日々の暮らしに追われる、大半の庶民にとっては叶わぬ夢…

――そして、江戸などに住む庶民は「お伊勢さんに行きたい!」想いを、地域の代表者や“犬”に託すこともあった!

ワンワン!

きつね色の毛並み、三角に立った両耳、クルンと巻いた尻尾。

典型的な“柴犬”である!

「お伊勢さんまで、あと少しじゃ!お前も頑張れよ!」

「お~よしよし、ワシの飯の残りじゃが、少し食べるか!」

伊勢に向かう人々のサポートを受けて、目的地を目指す犬。

クゥーン…!

こうして、お伊勢さんには、“犬”も参拝できた。

――彼らは“おかげ犬”と呼ばれ、親切にすると功徳(くどく)を積むことができると信じられ、大事にされた。

そして、犬たちも参拝客や沿道の人々に支えられて、伊勢を目指すのである。

「さすが、お伊勢さんが近いと賑やかなもんじゃのう!」

「そういえば、この辺りの生まれで、たいそう“蝦夷地”に詳しい者が居っとです!」

この頃“松浦武四郎”という人物が、“蝦夷地”に関する書籍を次々に発行していた。その松浦は、“伊勢商人”で有名な、松坂(三重)の出身である。

伊勢街道を往来する人々を、間近に眺めて育った、松浦武四郎。

自身も旅から旅への人生を選んでいったのである。

――島と犬塚の2人は、そのまま東海道を進む。途中、黒船来航の地・浦賀などを経て、江戸にある佐賀藩の屋敷に到着する。

9月に佐賀を発ち、12月に江戸入り。概ね3か月の旅路だった。

「“蝦夷地”に入った折は、まず箱館に留まれ。そして“松浦武四郎”と接触を試みよ!」

江戸では、さらに詳細な指示が与えられた。

沿海の各藩が、すでに“蝦夷地”の探索に乗り出している。

幕府の箱館奉行所、松前藩(蝦夷地の一部を統治)…そして、各藩。“蝦夷地”への目論見は様々である。

そして、現地で自由に動くためには、伝手(つて)が要る。佐賀藩は、既に“蝦夷地”を3度も探検し、当代随一の“蝦夷通”である松浦武四郎に着目していた。

――現地での接触は、おそらく“出たとこ勝負”になる。ある意味で、直線的な突破型の“団にょん”に向いた仕事である。

「陸奥(みちのく)の冬は厳しい。道中、気を付けて行かれよ。」

同じ佐賀藩でも、江戸屋敷の見送りは、やや“都会的”である。

「お見送り、忝(かたじけ)のうございます。」

そして島義勇、冬の東北に向かう。

まず水戸街道を北へ。かつて島が、水戸(茨城)に出向いたときにも通った道だ。

安政の江戸地震で、藤田東湖をはじめ政務の中心人物を失った水戸藩。不穏な空気が漂い始めていた。

「…やはり、人なのじゃな。大事なものは…」

島義勇は、東北へと続く空を見上げた。

ピ-ヒョロロ-

冬の寒空を、鳶(トンビ)が鳴き声を上げて、旋回していた。

(続く)

昨年、NHKで放送された「永遠のニシパ」というドラマをご覧になった方はいらっしゃるでしょうか。

「北海道150周年記念」で製作された番組。“嵐”の松本潤さんが主役で、“北海道”の命名者“松浦武四郎”を演じました。

ここから数回、“団にょん(島義勇)”さんが街道を、雪原を、そして荒野を行く、ロードムービーのような展開になります。先ほどのドラマを見ていた方には、「おっ!?」と思う場面があるかもしれません…

――安政3年(1856年)旧暦9月。佐賀城下。

「“団にょん”さん、気ばつけていかんね!」

「体を厭(いと)いんしゃい!」

北へ向けて旅立つ、島義勇を佐賀の人々が見送る。

「見送り、ご苦労!いざ“蝦夷地”に行って参るぞ!」

島は高揚している。無理もない…かなりの大冒険になるのだ。

「では、行こうか!“犬っ”!」

「“犬”じゃなかばい!おいは、犬塚たい!」

「すまん、すまん…以後、気を付ける!」

島義勇とともに、同僚の犬塚与七郎も“蝦夷地”の探索に向かうのである。

――幕末、まだ陸路での旅が一般的な時代。島と犬塚の2人は佐賀から長崎街道を東へ。

秋の気配は少しずつ深まっていく。

双方とも健脚である。まずは3日間で下関に到着し、山陰道に入る。

…萩、津和野、米子、鳥取…

出立から1か月後、10月に入って城崎(兵庫)に到着した。

ひととき、城崎の温泉で疲れを癒す。

「“団にょん”さん!城崎の湯は、よかですね!」

「まぁ“武雄の湯”の次くらいかのう!」

…“団にょん”の地元びいきである。

佐賀には武雄温泉以外にも、“嬉野”や“古湯”など名湯も多いが、ここでは殿・鍋島直正のお気に入りを推しておこう。

この後、日本海沿いに小浜(福井)まで進み、南下。京都からは東海道に入る。

――出立から2か月後、11月に入る。桑名(三重)に差し掛かった2人。

「おおっ!犬じゃ!」

先を歩く、島義勇が声を出す。

「おいは、犬塚たい!…あっ、本当に犬の話でしたか…」

ここで犬塚与七郎にも、こちらに歩いてくる犬の姿が目に入った。参拝客たちと一緒に、東海道を西に向かってくる。

――三重といえば、“伊勢神宮”を思い浮かべる方も多いだろう。

江戸時代には“お伊勢参り”は「一生に一度は行きたいビックイベント」であった。しかし、日々の暮らしに追われる、大半の庶民にとっては叶わぬ夢…

――そして、江戸などに住む庶民は「お伊勢さんに行きたい!」想いを、地域の代表者や“犬”に託すこともあった!

ワンワン!

きつね色の毛並み、三角に立った両耳、クルンと巻いた尻尾。

典型的な“柴犬”である!

「お伊勢さんまで、あと少しじゃ!お前も頑張れよ!」

「お~よしよし、ワシの飯の残りじゃが、少し食べるか!」

伊勢に向かう人々のサポートを受けて、目的地を目指す犬。

クゥーン…!

こうして、お伊勢さんには、“犬”も参拝できた。

――彼らは“おかげ犬”と呼ばれ、親切にすると功徳(くどく)を積むことができると信じられ、大事にされた。

そして、犬たちも参拝客や沿道の人々に支えられて、伊勢を目指すのである。

「さすが、お伊勢さんが近いと賑やかなもんじゃのう!」

「そういえば、この辺りの生まれで、たいそう“蝦夷地”に詳しい者が居っとです!」

この頃“松浦武四郎”という人物が、“蝦夷地”に関する書籍を次々に発行していた。その松浦は、“伊勢商人”で有名な、松坂(三重)の出身である。

伊勢街道を往来する人々を、間近に眺めて育った、松浦武四郎。

自身も旅から旅への人生を選んでいったのである。

――島と犬塚の2人は、そのまま東海道を進む。途中、黒船来航の地・浦賀などを経て、江戸にある佐賀藩の屋敷に到着する。

9月に佐賀を発ち、12月に江戸入り。概ね3か月の旅路だった。

「“蝦夷地”に入った折は、まず箱館に留まれ。そして“松浦武四郎”と接触を試みよ!」

江戸では、さらに詳細な指示が与えられた。

沿海の各藩が、すでに“蝦夷地”の探索に乗り出している。

幕府の箱館奉行所、松前藩(蝦夷地の一部を統治)…そして、各藩。“蝦夷地”への目論見は様々である。

そして、現地で自由に動くためには、伝手(つて)が要る。佐賀藩は、既に“蝦夷地”を3度も探検し、当代随一の“蝦夷通”である松浦武四郎に着目していた。

――現地での接触は、おそらく“出たとこ勝負”になる。ある意味で、直線的な突破型の“団にょん”に向いた仕事である。

「陸奥(みちのく)の冬は厳しい。道中、気を付けて行かれよ。」

同じ佐賀藩でも、江戸屋敷の見送りは、やや“都会的”である。

「お見送り、忝(かたじけ)のうございます。」

そして島義勇、冬の東北に向かう。

まず水戸街道を北へ。かつて島が、水戸(茨城)に出向いたときにも通った道だ。

安政の江戸地震で、藤田東湖をはじめ政務の中心人物を失った水戸藩。不穏な空気が漂い始めていた。

「…やはり、人なのじゃな。大事なものは…」

島義勇は、東北へと続く空を見上げた。

ピ-ヒョロロ-

冬の寒空を、鳶(トンビ)が鳴き声を上げて、旋回していた。

(続く)

2020年06月23日

第11話「蝦夷探検」⑨(“犬塚”の別れ)

こんばんは。

札幌を創った男・島義勇、そして同僚の犬塚与七郎。2人の佐賀藩士の“蝦夷地”への旅路を描いています。

どんどん雪国に入って行きますので、「とにかく寒い!」と思いながら、ご覧いただければ幸いです。

――安政4年(1857年)旧暦2月。極寒の東北。現在の盛岡辺り。

「うう”っ…寒かごだぁ~」

温暖の地に慣れている“さがんもん”2人。

東北の真冬の寒さは半端ではない。特に犬塚には応えている様子だ。

「もう駄目じゃ…」

「ほら、犬が温かごたぞ!しっかりせんね。」

島義勇(団にょん)が声を掛ける。

「だがら…“犬”じゃなか!犬塚ですばい…」

寒さに悶絶しながらも、いつもの反応を返す、犬塚。

――島が差し出したのは、毛並みのモフモフとした子犬である。

「そこの屋敷の者に借りてきた。」

犬種としては、秋田犬に近い類であろうか。うっかり近づくと、噛まれるのだが、そこは“団にょん”である。既に馴染んでいる様子だ。

ハッ、ハッ!

白い息を吐く犬。まるで“暖房器具”の扱いだ。クルクルとした目である。

「ありがたかです…」

冷え切った手を温める、犬塚。

尻尾を振る犬。将来は、立派な猟犬に育つのであろう。

――安政4年(1857年)旧暦3月。佐賀を出立しておよそ半年。ようやく箱館(函館)に到着する。

ここまで海岸線の防衛と、特産品の販路などをイメージしながら、各地域の調査を続けながら北上してきた。

「険しか道のりでしたね。」

「めったに目にできぬ諸国の様子が知れたのだ。有難いことじゃ。」

「たしかに、そがんですね。」

「ワシも、殿の目となり、足となったつもりじゃ。」

島義勇。初心を忘れていない。

――開港後は、異国船の“補給基地”としても賑わう箱館(函館)。この街で会うべき人物がいる。

「肥前佐賀、鍋島家中の者で、島団右衛門と申す!」

「同じく、犬塚与七郎にござる。」

2人が仰々しく、挨拶をしている相手が、“松浦武四郎”だ。

“蝦夷地”のエキスパートとして、幕府に雇われている。

「堅苦しいご挨拶は苦手でな。手短かにお願いしたい。」

当時の松浦は、“箱館奉行所”の関係者とお考えいただきたい。

――松浦は、十代の頃から旅から旅に生きている。自分の感性を大事にする“探検家”である。

「俺も若い時分には、長崎に居たこともある。佐賀の者は、真面目で賢いが…面白味は無いな。」

「なんだと!」

その言葉を聞くなり、“団にょん”が立ち上がる。真っ直ぐな分、カッと来やすいタイプである。

「待たんね、“団にょん”さん!わりと褒められとるばい!」

犬塚が言葉を掛ける。

「…ん!?」

一時停止する“団にょん”。

「真面目で賢い…そうじゃな!松浦どの、わかっておるではないか!」

くるりと表情が変わる。笑顔だ。

――「ハッハッハ…!」笑い始める、松浦武四郎。

「たしか、島どの…であったか。俺は前言を取り消す。」

まだ、笑いが止まらない松浦。

「ほう、なんじゃ!?」

「面白味のある…佐賀の者もいるようだ!」

「箱館奉行所には口を利いておく。“御調べ”に加わってみるか。」

松浦は、普通の侍ではない。ほどなく島義勇と犬塚与七郎は、奉行所の“蝦夷探索”に加わる許可を得た。

――しかし、箱館および蝦夷地の様子は、島義勇たちの想像を超えていた。

「“団にょん”さん。あの男…どうやら長州(山口)者のごたです。」

「犬塚。そう言えば、ワシは宇和島(愛媛)から来た者を見かけたぞ。」

この頃、外様の“雄藩”も、次々に家臣たちを“蝦夷地”に派遣していた。

情報を集めても、幕府への手続きで、先手を取られては圧倒的に不利である。

――箱館の滞在中に明らかになってくる、沿海の諸藩の動き。

「犬塚。これは二手に分かれた方が良いかもしれぬな…」

「“団にょん”さん。今日は冴えとりますね。どがんしたとですか。」

「“犬っ”!ワシはいつでも冴えとるばい!」

「犬じゃなかです…、犬塚たい…。“団にょん”さん、“蝦夷地”は厳しか所です。くれぐれもお気をつけて。」

――こうして、島と犬塚の2人は、別行動を取ることを決めたのである。

名残り惜しそうな、犬塚与七郎。“蝦夷地”で見聞した現況を、佐賀に持ち帰って準備を進める役回りを引き受けた。

ここまで辛い旅路を乗り越えてきた“相棒”。見送る島義勇も涙目だった。

「犬塚…お主も、帰りの道中、達者でな…」

そして島義勇は、松浦武四郎らとともに“蝦夷地”の探索に入るのである。

(続く)

札幌を創った男・島義勇、そして同僚の犬塚与七郎。2人の佐賀藩士の“蝦夷地”への旅路を描いています。

どんどん雪国に入って行きますので、「とにかく寒い!」と思いながら、ご覧いただければ幸いです。

――安政4年(1857年)旧暦2月。極寒の東北。現在の盛岡辺り。

「うう”っ…寒かごだぁ~」

温暖の地に慣れている“さがんもん”2人。

東北の真冬の寒さは半端ではない。特に犬塚には応えている様子だ。

「もう駄目じゃ…」

「ほら、犬が温かごたぞ!しっかりせんね。」

島義勇(団にょん)が声を掛ける。

「だがら…“犬”じゃなか!犬塚ですばい…」

寒さに悶絶しながらも、いつもの反応を返す、犬塚。

――島が差し出したのは、毛並みのモフモフとした子犬である。

「そこの屋敷の者に借りてきた。」

犬種としては、秋田犬に近い類であろうか。うっかり近づくと、噛まれるのだが、そこは“団にょん”である。既に馴染んでいる様子だ。

ハッ、ハッ!

白い息を吐く犬。まるで“暖房器具”の扱いだ。クルクルとした目である。

「ありがたかです…」

冷え切った手を温める、犬塚。

尻尾を振る犬。将来は、立派な猟犬に育つのであろう。

――安政4年(1857年)旧暦3月。佐賀を出立しておよそ半年。ようやく箱館(函館)に到着する。

ここまで海岸線の防衛と、特産品の販路などをイメージしながら、各地域の調査を続けながら北上してきた。

「険しか道のりでしたね。」

「めったに目にできぬ諸国の様子が知れたのだ。有難いことじゃ。」

「たしかに、そがんですね。」

「ワシも、殿の目となり、足となったつもりじゃ。」

島義勇。初心を忘れていない。

――開港後は、異国船の“補給基地”としても賑わう箱館(函館)。この街で会うべき人物がいる。

「肥前佐賀、鍋島家中の者で、島団右衛門と申す!」

「同じく、犬塚与七郎にござる。」

2人が仰々しく、挨拶をしている相手が、“松浦武四郎”だ。

“蝦夷地”のエキスパートとして、幕府に雇われている。

「堅苦しいご挨拶は苦手でな。手短かにお願いしたい。」

当時の松浦は、“箱館奉行所”の関係者とお考えいただきたい。

――松浦は、十代の頃から旅から旅に生きている。自分の感性を大事にする“探検家”である。

「俺も若い時分には、長崎に居たこともある。佐賀の者は、真面目で賢いが…面白味は無いな。」

「なんだと!」

その言葉を聞くなり、“団にょん”が立ち上がる。真っ直ぐな分、カッと来やすいタイプである。

「待たんね、“団にょん”さん!わりと褒められとるばい!」

犬塚が言葉を掛ける。

「…ん!?」

一時停止する“団にょん”。

「真面目で賢い…そうじゃな!松浦どの、わかっておるではないか!」

くるりと表情が変わる。笑顔だ。

――「ハッハッハ…!」笑い始める、松浦武四郎。

「たしか、島どの…であったか。俺は前言を取り消す。」

まだ、笑いが止まらない松浦。

「ほう、なんじゃ!?」

「面白味のある…佐賀の者もいるようだ!」

「箱館奉行所には口を利いておく。“御調べ”に加わってみるか。」

松浦は、普通の侍ではない。ほどなく島義勇と犬塚与七郎は、奉行所の“蝦夷探索”に加わる許可を得た。

――しかし、箱館および蝦夷地の様子は、島義勇たちの想像を超えていた。

「“団にょん”さん。あの男…どうやら長州(山口)者のごたです。」

「犬塚。そう言えば、ワシは宇和島(愛媛)から来た者を見かけたぞ。」

この頃、外様の“雄藩”も、次々に家臣たちを“蝦夷地”に派遣していた。

情報を集めても、幕府への手続きで、先手を取られては圧倒的に不利である。

――箱館の滞在中に明らかになってくる、沿海の諸藩の動き。

「犬塚。これは二手に分かれた方が良いかもしれぬな…」

「“団にょん”さん。今日は冴えとりますね。どがんしたとですか。」

「“犬っ”!ワシはいつでも冴えとるばい!」

「犬じゃなかです…、犬塚たい…。“団にょん”さん、“蝦夷地”は厳しか所です。くれぐれもお気をつけて。」

――こうして、島と犬塚の2人は、別行動を取ることを決めたのである。

名残り惜しそうな、犬塚与七郎。“蝦夷地”で見聞した現況を、佐賀に持ち帰って準備を進める役回りを引き受けた。

ここまで辛い旅路を乗り越えてきた“相棒”。見送る島義勇も涙目だった。

「犬塚…お主も、帰りの道中、達者でな…」

そして島義勇は、松浦武四郎らとともに“蝦夷地”の探索に入るのである。

(続く)

2020年06月25日

第11話「蝦夷探検」⑩(“開拓神”の降臨)

こんばんは。

のちに大都市・札幌の基礎を築く島義勇。

佐賀で調べを進めると“団にょん”さんと親しまれ、やや“面白い人”扱いに感じます。

しかし、北海道では同じ人が“判官さま”と敬愛されている様子。そのためか佐賀の島義勇像は等身大ですが、“北海道神宮”の銅像は4メートルと巨大…のようです。

今回で、その偉大さの片鱗が描ければ良いのですが…

――安政4年(1857年)旧暦5月。

松浦武四郎の手引きで、箱館奉行所の“蝦夷調査”に加わった島義勇(団右衛門)。

箱館(函館)から北に向かい、“石狩”地域に足を踏み入れる。

フゥー、フゥー♪

何やら楽し気な歌舞音曲が聞こえる。

寒い“蝦夷地”にも初夏の気配がする。

自然とともに生きる土地の民。“アイヌ”の者たちの祈りの舞いである。

「松浦どの!ワシも踊りたくなっておる♪」

島義勇は愉快な気分で、松浦武四郎に話しかける。

「アイヌの者たちは、自然の全てに感謝を捧げておる。俺は人間はそうあるべきだと思う。」

陽気な“団にょん”に対して、松浦は深いことを語る。

――松浦は幾度もの“蝦夷探検”を経て、アイヌの暮らしに敬意を持っている。

「我々は自然への畏敬の念を捨て、思い上がっているだけではないか…」

「ほうほう…」

丸い目をさらに丸くして、松浦の話に聞き入る“団にょん”。

「島どの。お主は、やはり変わった男だ。」

「何がじゃ。ワシは至って真面目じゃぞ!」

「真っ直ぐな奴め…」

松浦は愉快そうに笑う。

――さらに、石狩周辺の調査は進む。湖のほとり、美しい景色と出会う。

「おおっ、“ピリカ”であるな。」

松浦、清々しい水辺に感銘を受ける。

「ピリカ…!?ピリカとは、なんじゃ?」

島義勇、いろいろな話に反応する。

殿・鍋島直正の「目となり、足となって“蝦夷地”を知る!」がスローガンなのだ。

「ピリカとはな…美しい!とか素晴らしい!という、アイヌの言葉だ。」

「そうか、このような風情を“ピリカ”と呼ぶのだな!」

こうして“団にょん”は、ピリカという言葉を胸に刻み込む。

――箱館奉行所の一行は、小高い丘に差し掛かった。

ガイドとして同行していた、アイヌの村の者が緊迫した表情をする。

「向こうにヒグマがいる…、皆、近くに揃っているか!」

島と松浦が列にいない。

「いかん…、先を行く者は、おそらく気づいておらん。」

奉行所の役人が、先行していた2人に気づく。

――その頃、“団にょん”は丘のてっぺんに差し掛かっていた。

「おおっ、これは美しい!このような時には、あの言葉じゃ!」

陽の光の加減で、広い大地の色が移ろう。

「ピ-リカ~っ!」

思い切り“ピリカ”を叫んだ“団にょん”。

その刹那、丘の袂(たもと)でビクッと震えた、黒い影があった。ヒグマである。

――島義勇、壮大な心持ちで、右手に大鑓(やり)を携え、左手の掌を高く掲げている。むろんクマには気づいていない。

「ここで走って逃げるのは、命取りじゃ…」

うっかりとした動きはできない。遠目に“団にょん”の様子を見守る奉行所の一同。

アイヌの者は、短刀を構えている。

「クマが動けば…隙を見て、死角から突く!」

厳しい環境である“蝦夷地”での暮らし。

自然への畏敬は、自然との苦闘の中で育まれているのだ。

――そして、移ろう陽の光が、島義勇の背を照らし始めた。

クマにとっては逆光になる。

浮かびあがるシルエット(影)は、長く伸びる。

「…島どのが大きく見えませぬか!?」

奉行所の役人が、不思議なことを言う。

クマの反応も不自然だ。

島を見上げるや、ビクン!としたかと思うと、ゆっくりと背を向けた。

そして、帰るべき場所へと引き返していったのである。

「“団にょん”…何やら神々しいな…」

途中からクマの存在に気づき、事の一部始終を見守っていた、松浦がつぶやく。

「おぉ、松浦どの!何が、あったとね!?」

しかし、丘から戻ってきたのは、いつもの“団にょん”だった。

――島義勇は、石狩を調査中に病を得た。“千歳(ちとせ)”のベースキャンプ(拠点)にて一時療養する。

すでに佐賀を発ってから9か月が過ぎようとしていた。

極寒の東北を経て、蝦夷地に至り、探検を開始するスケジュールでは、さすがに体に負担も来る。

全身の痛みに、痒み…夜も熟睡できない。

――ふと、眼前に浮かぶ景色があった。

碁盤の目のような通りに、整然と石造りの建屋が並ぶ巨大な街である。

祭礼の日であろうか、集う人々の様子は佐賀と大差は感じられない。但し、西洋風の衣服を纏っている。皆、道なりに飾られた、大きな雪像を眺めて、楽し気である。

「何と豊かなことじゃ!」

「これこそ…五州(世界)第一の都ではないか!」

夢うつつに“団にょん”は大声を張り上げた。

――そこに今回の小調査を完了した、箱館奉行所の面々が戻ってくる。

「おおっ!島どの。加減は良いのか。」

奉行所の役人が、島を気遣って声をかけた。

「“団にょん”!こう言うのを、鬼の霍乱(おにのかくらん)とでも言うのかのぅ。」

松浦武四郎が、ちょっとした皮肉を言う。

「…まぁ、そがん言われたら、面目なかばい!」

島義勇、苦笑する。

「良き場所であったぞ、土地の者は“サッ・ポロ”とか呼んでおった。」

箱館奉行所の調査では、開拓に向いた土地であるらしい。

「サッ・ポロ…」

島は、夢うつつの中で見た街の姿を思い浮かべていた。

(第12話「海軍伝習」に続く)

のちに大都市・札幌の基礎を築く島義勇。

佐賀で調べを進めると“団にょん”さんと親しまれ、やや“面白い人”扱いに感じます。

しかし、北海道では同じ人が“判官さま”と敬愛されている様子。そのためか佐賀の島義勇像は等身大ですが、“北海道神宮”の銅像は4メートルと巨大…のようです。

今回で、その偉大さの片鱗が描ければ良いのですが…

――安政4年(1857年)旧暦5月。

松浦武四郎の手引きで、箱館奉行所の“蝦夷調査”に加わった島義勇(団右衛門)。

箱館(函館)から北に向かい、“石狩”地域に足を踏み入れる。

フゥー、フゥー♪

何やら楽し気な歌舞音曲が聞こえる。

寒い“蝦夷地”にも初夏の気配がする。

自然とともに生きる土地の民。“アイヌ”の者たちの祈りの舞いである。

「松浦どの!ワシも踊りたくなっておる♪」

島義勇は愉快な気分で、松浦武四郎に話しかける。

「アイヌの者たちは、自然の全てに感謝を捧げておる。俺は人間はそうあるべきだと思う。」

陽気な“団にょん”に対して、松浦は深いことを語る。

――松浦は幾度もの“蝦夷探検”を経て、アイヌの暮らしに敬意を持っている。

「我々は自然への畏敬の念を捨て、思い上がっているだけではないか…」

「ほうほう…」

丸い目をさらに丸くして、松浦の話に聞き入る“団にょん”。

「島どの。お主は、やはり変わった男だ。」

「何がじゃ。ワシは至って真面目じゃぞ!」

「真っ直ぐな奴め…」

松浦は愉快そうに笑う。

――さらに、石狩周辺の調査は進む。湖のほとり、美しい景色と出会う。

「おおっ、“ピリカ”であるな。」

松浦、清々しい水辺に感銘を受ける。

「ピリカ…!?ピリカとは、なんじゃ?」

島義勇、いろいろな話に反応する。

殿・鍋島直正の「目となり、足となって“蝦夷地”を知る!」がスローガンなのだ。

「ピリカとはな…美しい!とか素晴らしい!という、アイヌの言葉だ。」

「そうか、このような風情を“ピリカ”と呼ぶのだな!」

こうして“団にょん”は、ピリカという言葉を胸に刻み込む。

――箱館奉行所の一行は、小高い丘に差し掛かった。

ガイドとして同行していた、アイヌの村の者が緊迫した表情をする。

「向こうにヒグマがいる…、皆、近くに揃っているか!」

島と松浦が列にいない。

「いかん…、先を行く者は、おそらく気づいておらん。」

奉行所の役人が、先行していた2人に気づく。

――その頃、“団にょん”は丘のてっぺんに差し掛かっていた。

「おおっ、これは美しい!このような時には、あの言葉じゃ!」

陽の光の加減で、広い大地の色が移ろう。

「ピ-リカ~っ!」

思い切り“ピリカ”を叫んだ“団にょん”。

その刹那、丘の袂(たもと)でビクッと震えた、黒い影があった。ヒグマである。

――島義勇、壮大な心持ちで、右手に大鑓(やり)を携え、左手の掌を高く掲げている。むろんクマには気づいていない。

「ここで走って逃げるのは、命取りじゃ…」

うっかりとした動きはできない。遠目に“団にょん”の様子を見守る奉行所の一同。

アイヌの者は、短刀を構えている。

「クマが動けば…隙を見て、死角から突く!」

厳しい環境である“蝦夷地”での暮らし。

自然への畏敬は、自然との苦闘の中で育まれているのだ。

――そして、移ろう陽の光が、島義勇の背を照らし始めた。

クマにとっては逆光になる。

浮かびあがるシルエット(影)は、長く伸びる。

「…島どのが大きく見えませぬか!?」

奉行所の役人が、不思議なことを言う。

クマの反応も不自然だ。

島を見上げるや、ビクン!としたかと思うと、ゆっくりと背を向けた。

そして、帰るべき場所へと引き返していったのである。

「“団にょん”…何やら神々しいな…」

途中からクマの存在に気づき、事の一部始終を見守っていた、松浦がつぶやく。

「おぉ、松浦どの!何が、あったとね!?」

しかし、丘から戻ってきたのは、いつもの“団にょん”だった。

――島義勇は、石狩を調査中に病を得た。“千歳(ちとせ)”のベースキャンプ(拠点)にて一時療養する。

すでに佐賀を発ってから9か月が過ぎようとしていた。

極寒の東北を経て、蝦夷地に至り、探検を開始するスケジュールでは、さすがに体に負担も来る。

全身の痛みに、痒み…夜も熟睡できない。

――ふと、眼前に浮かぶ景色があった。

碁盤の目のような通りに、整然と石造りの建屋が並ぶ巨大な街である。

祭礼の日であろうか、集う人々の様子は佐賀と大差は感じられない。但し、西洋風の衣服を纏っている。皆、道なりに飾られた、大きな雪像を眺めて、楽し気である。

「何と豊かなことじゃ!」

「これこそ…五州(世界)第一の都ではないか!」

夢うつつに“団にょん”は大声を張り上げた。

――そこに今回の小調査を完了した、箱館奉行所の面々が戻ってくる。

「おおっ!島どの。加減は良いのか。」

奉行所の役人が、島を気遣って声をかけた。

「“団にょん”!こう言うのを、鬼の霍乱(おにのかくらん)とでも言うのかのぅ。」

松浦武四郎が、ちょっとした皮肉を言う。

「…まぁ、そがん言われたら、面目なかばい!」

島義勇、苦笑する。

「良き場所であったぞ、土地の者は“サッ・ポロ”とか呼んでおった。」

箱館奉行所の調査では、開拓に向いた土地であるらしい。

「サッ・ポロ…」

島は、夢うつつの中で見た街の姿を思い浮かべていた。

(第12話「海軍伝習」に続く)