2022年02月25日

「みやき町から東に向かって先を読む。」

こんばんは。

第17話途中で投稿するつもりが、掲載を延期していた「振り返りシリーズ」3本のうちの後編。

〔参照(前編):「伊万里から西に向かって振り返る。」〕

〔参照(中編):「佐賀の空を起点として振り返る。」〕

佐賀県・みやき町から“振り返る”…話を入れる予定でしたが、どちらかと言えば、今後の展開を“先読み”する内容になりました。

記事にすべき原稿のストックも無い、今こそ“書きどき”です。これから、どう話を進めるか…?今回は、私の試行錯誤も見えるかと思います。

――「いざ、みやき町。」

数々の大舞台で見せた「一本背負い」の清冽な感動とともに、今後も語り継がれるであろう、伝説の柔道家・古賀稔彦さんを育んだのが、現在のみやき町。

古賀選手が、少年期に足腰を鍛えたという“千栗(ちりく)八幡宮”の石段。栄光へと続く道だった、この階段を昇りきった者だけに見える景色があります。

…今回語りたいのは、福岡県久留米市方面へと広がる風景です。

“みやき町”の視点から見る話なので、あまりみやき町自体については充分に語れませんが、九州北部に続くスケールの大きい(!)展開を試みます。

――地図を参照しますと、意外と久留米の市街地が近い。

2年以上も佐賀に帰れていない私。現地で千栗八幡宮からの写真を撮影できるはずもありません。ここで県内在住の叔父上を頼るのは、いつもの通りです。

気になっていた素材の調達に感謝するとともに「叔父上、この石段を昇るのは大丈夫だったのか…!?」と心配になるところも。

しかし、新型コロナ禍における都市生活の中で自粛を重ね、身体能力が低下の一途をたどる私と違って、叔父上は佐賀で日々に自然と親しんでいます。

電話した感じ、叔父上も平気そうなので、ひとまず「心配、ご無用!」と思っておくことにします。

――「いや、ここは久留米に向かった話に集中せねば。」

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」で、久留米を語れば初代・“からくり儀右衛門”こと田中久重の名を語ることになるでしょう。

最近は“本編”での登場機会が少ないのですが、久留米のご出身の方です。佐賀の大河ドラマで描く時には、福岡県出身の俳優さんに…と思うところ。

技術者としての腕を活かし、京都で活躍。“蘭学”にも親しみ、そこで佐賀藩の佐野常民(栄寿)と出会ったそうです。

〔参照(後半):第7話「尊王義祭」⑨〕

――幕末期には、福岡の勤王志士に強い影響を与える人物が。

第17話で福岡の志士として久留米藩の真木和泉(保臣)の名も挙げました。みやき町との県境もほど近い、久留米“水天宮”の神官だったようです。

江藤新平が、佐賀を発つまでを書いた第17話の最終記事。現・福岡県にあたる地域の志士たちの存在に触れています。

〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」㉑(郷里を背に)〕

文久元年(1861年)頃。現在の福岡県の北部(筑前)・南部(筑後)の志士たちは薩摩藩(鹿児島)とよく関わっています。

ところが文久二年四月。志士たちが活動する京都・伏見を舞台に、薩摩藩の凄惨な同士討ちとなる事件“寺田屋騒動”が起きました。

〔参照(中盤):「新キャストを考える④」(“絶望”を越えて行け)〕

――この事件が“福岡の志士たち”に暗い影を落とすことに。

江藤が佐賀を出たのは“騒動”の2か月ほど後。第18話で、この事件の余波をどう表現するかは検討中です。

事件の少し前には“義祭同盟”を率いる枝吉神陽との連携を求め、真木和泉は息子・主馬を佐賀に派遣していたようです。

本編で幾度か登場した福岡藩・平野国臣、お名前だけの紹介になった秋月藩・海賀宮門も、同時期に佐賀に来訪しています。

そして福岡の志士たちの意見に理解は示すものの、佐賀の志士たちの師匠・枝吉神陽は慎重でした。なぜか、動こうとしないのです。

〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)〕

――「もしや、神陽先生はこの展開を懸念した…?」と思う話が続きます。

先ほどの京都・伏見での事件により、連携した薩摩藩の“尊王攘夷”急進派は粛清され、巻き込まれた福岡の志士たちは、壊滅的な打撃を受けました。

秋月藩の海賀宮門という方の名は最近知りました。20代後半だったそうです。最後が悲劇的過ぎて志半ばに歴史の表舞台から去る無念を思わせます。

事件後、久留米藩の真木和泉は次第に長州藩(山口)に接近しますが、ここからも壮絶でした…

――あまり語られない印象の“福岡の幕末”。

お気付きの方も多いと思いますが、先ほどから薩摩(鹿児島)の存在が繰り返し出ており、“尊王攘夷”の活動には長州(山口)との関わりが見えます。

私が“本編”を書く速度から薩長が同盟を組むのは、相当先になりそうですが、「薩長同盟”の萌芽は“福岡”にあった」旨の見解もあり、考えさせられます。

――政局から出遅れた佐賀藩が、なぜ“薩長土肥”の一角となり得たか。

これも先の展開になりますが、大木喬任(民平)・江藤新平ら、佐賀の志士は久留米にも出向いています。

今までも佐賀藩における“近代化”の源泉が、「西洋(技術)への窓口」だった西の隣県・長崎にあったことは、よく語っています。

こうして技術的には“最先端”だったものの、明治維新に向けた“政治闘争”では目立った動きの見えづらい佐賀藩。

それを補う「国内(政局)への窓口」が、東の隣県・福岡での情報収集だったとすると…

――「佐賀が、佐賀であるために…(!)」。

やはり東に福岡・西に長崎が存在することが、必然だったのかもしれません。

佐賀の皆様には、福岡・長崎のいずれか、あるいは両県にご親戚が居られるという方々も多いでしょう。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現すれば、九州北部を舞台として展開する、新しい幕末史の見え方も開かれるはず。

福岡県・長崎県の皆様にも共感できるところがあって、親戚の集まりで話題となる…ような「佐賀の物語」が作れればと思っています。

第17話途中で投稿するつもりが、掲載を延期していた「振り返りシリーズ」3本のうちの後編。

〔参照(前編):

〔参照(中編):

佐賀県・みやき町から“振り返る”…話を入れる予定でしたが、どちらかと言えば、今後の展開を“先読み”する内容になりました。

記事にすべき原稿のストックも無い、今こそ“書きどき”です。これから、どう話を進めるか…?今回は、私の試行錯誤も見えるかと思います。

――「いざ、みやき町。」

数々の大舞台で見せた「一本背負い」の清冽な感動とともに、今後も語り継がれるであろう、伝説の柔道家・古賀稔彦さんを育んだのが、現在のみやき町。

古賀選手が、少年期に足腰を鍛えたという“千栗(ちりく)八幡宮”の石段。栄光へと続く道だった、この階段を昇りきった者だけに見える景色があります。

…今回語りたいのは、福岡県久留米市方面へと広がる風景です。

“みやき町”の視点から見る話なので、あまりみやき町自体については充分に語れませんが、九州北部に続くスケールの大きい(!)展開を試みます。

――地図を参照しますと、意外と久留米の市街地が近い。

2年以上も佐賀に帰れていない私。現地で千栗八幡宮からの写真を撮影できるはずもありません。ここで県内在住の叔父上を頼るのは、いつもの通りです。

気になっていた素材の調達に感謝するとともに「叔父上、この石段を昇るのは大丈夫だったのか…!?」と心配になるところも。

しかし、新型コロナ禍における都市生活の中で自粛を重ね、身体能力が低下の一途をたどる私と違って、叔父上は佐賀で日々に自然と親しんでいます。

電話した感じ、叔父上も平気そうなので、ひとまず「心配、ご無用!」と思っておくことにします。

――「いや、ここは久留米に向かった話に集中せねば。」

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」で、久留米を語れば初代・“からくり儀右衛門”こと田中久重の名を語ることになるでしょう。

最近は“本編”での登場機会が少ないのですが、久留米のご出身の方です。佐賀の大河ドラマで描く時には、福岡県出身の俳優さんに…と思うところ。

技術者としての腕を活かし、京都で活躍。“蘭学”にも親しみ、そこで佐賀藩の佐野常民(栄寿)と出会ったそうです。

〔参照(後半):

――幕末期には、福岡の勤王志士に強い影響を与える人物が。

第17話で福岡の志士として久留米藩の真木和泉(保臣)の名も挙げました。みやき町との県境もほど近い、久留米“水天宮”の神官だったようです。

江藤新平が、佐賀を発つまでを書いた第17話の最終記事。現・福岡県にあたる地域の志士たちの存在に触れています。

〔参照(中盤):

文久元年(1861年)頃。現在の福岡県の北部(筑前)・南部(筑後)の志士たちは薩摩藩(鹿児島)とよく関わっています。

ところが文久二年四月。志士たちが活動する京都・伏見を舞台に、薩摩藩の凄惨な同士討ちとなる事件“寺田屋騒動”が起きました。

〔参照(中盤):

――この事件が“福岡の志士たち”に暗い影を落とすことに。

江藤が佐賀を出たのは“騒動”の2か月ほど後。第18話で、この事件の余波をどう表現するかは検討中です。

事件の少し前には“義祭同盟”を率いる枝吉神陽との連携を求め、真木和泉は息子・主馬を佐賀に派遣していたようです。

本編で幾度か登場した福岡藩・平野国臣、お名前だけの紹介になった秋月藩・海賀宮門も、同時期に佐賀に来訪しています。

そして福岡の志士たちの意見に理解は示すものの、佐賀の志士たちの師匠・枝吉神陽は慎重でした。なぜか、動こうとしないのです。

〔参照(後半):

――「もしや、神陽先生はこの展開を懸念した…?」と思う話が続きます。

先ほどの京都・伏見での事件により、連携した薩摩藩の“尊王攘夷”急進派は粛清され、巻き込まれた福岡の志士たちは、壊滅的な打撃を受けました。

秋月藩の海賀宮門という方の名は最近知りました。20代後半だったそうです。最後が悲劇的過ぎて志半ばに歴史の表舞台から去る無念を思わせます。

事件後、久留米藩の真木和泉は次第に長州藩(山口)に接近しますが、ここからも壮絶でした…

――あまり語られない印象の“福岡の幕末”。

お気付きの方も多いと思いますが、先ほどから薩摩(鹿児島)の存在が繰り返し出ており、“尊王攘夷”の活動には長州(山口)との関わりが見えます。

私が“本編”を書く速度から薩長が同盟を組むのは、相当先になりそうですが、「薩長同盟”の萌芽は“福岡”にあった」旨の見解もあり、考えさせられます。

――政局から出遅れた佐賀藩が、なぜ“薩長土肥”の一角となり得たか。

これも先の展開になりますが、大木喬任(民平)・江藤新平ら、佐賀の志士は久留米にも出向いています。

今までも佐賀藩における“近代化”の源泉が、「西洋(技術)への窓口」だった西の隣県・長崎にあったことは、よく語っています。

こうして技術的には“最先端”だったものの、明治維新に向けた“政治闘争”では目立った動きの見えづらい佐賀藩。

それを補う「国内(政局)への窓口」が、東の隣県・福岡での情報収集だったとすると…

――「佐賀が、佐賀であるために…(!)」。

やはり東に福岡・西に長崎が存在することが、必然だったのかもしれません。

佐賀の皆様には、福岡・長崎のいずれか、あるいは両県にご親戚が居られるという方々も多いでしょう。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現すれば、九州北部を舞台として展開する、新しい幕末史の見え方も開かれるはず。

福岡県・長崎県の皆様にも共感できるところがあって、親戚の集まりで話題となる…ような「佐賀の物語」が作れればと思っています。

2022年02月22日

「急に“朝ドラ”にハマる。」

こんばんは。

当ブログをご覧の皆様には、私が熱心な大河ドラマ視聴者であると、伝わっていることと思います。

では、NHKのもう1枚の“看板番組”とも言うべき、連続テレビ小説(朝ドラ)はどうかと言えば、実はあまり見ていないことが多いです。

朝は出勤している時間帯でもあり、毎日録画するのも…という事情によります。

――ところが、先週ぐらいから。

朝ドラ『カムカムエヴリバディ』を、急に録画で視聴し始めました。番組宣伝で“時代劇”の設定が紹介されて、興味を引かれたのですね。

ラジオの英語番組を軸にしたドラマという事で、多少は気になっていたところに追加要素が入り、3人目の主人公のところで“カムカム”と来たわけです。

――キャストを“大河ドラマ”目線で見ると

2021年『青天を衝け』で徳川慶喜の妻・美賀君だった川栄李奈さんが主役。2020年『麒麟がくる』で関白・近衛前久の本郷奏多さんがお相手役の様子。

大河ドラマの時と比べ、急に“庶民”な二人の演技力の高さも光っています。

――見始めたばかりの“新参者”なので…

まだドラマ自体の感想を述べることは差し控えます。脚本家・藤本有紀さんの名をどこかで聞いた覚えがあったので、少し調べてみました。

2012年大河ドラマ『平清盛』の脚本を書いた方なのですね。

画面が薄暗いとか、砂埃(ぼこり)が立ちすぎているとか、“悪役扱い”の多い清盛公では視聴率が取れないとか…いろいろと聞きました。

――その一方で「名作」という評価も高いようです。

『平清盛』という作品には根強いファンが多く、“伝説の作品”扱いをする方々も。たしかに弓を射る動作の一本にも何だか重みがあった…ような印象です。

“画面の薄暗さ”は「陰影の使い方が絶妙」であり、“砂埃の立ちすぎ”は「激動する時代の疾走感」の表現となるのでしょう。

そして松山ケンイチさんの演じた平清盛には「扇で、沈む太陽を呼び戻した」という伝説が似合うような…そんな凄みもあったように思います。

――しっかり“伏線”を張る脚本家さんとも聞きます。

熱烈なファンが増える一方、“途中入室”がしにくいドラマの構成になるのかもしれません。

朝ドラで言えば、上方(京・大坂の系統)の落語を題材にした『ちりとてちん』も、たぶん数字以上に記憶に残る作品でした。

最初からの視聴者は落語の知識が増えるところまで行くのでしょうけども、中途参加にはハードルの高い作品だったかもしれません。

――“あんこ”・“ジャズ”・“時代劇”…

『カムカムエヴリバディ』には、いま“栄光の座”にあるとは言い難い「古き良きもの」たちへの暖かい目線が見えるとの声もあるようです。

それらの“復活”の兆しは、このようなドラマを通じて見えるのかもしれません。

私は終盤で「カムカム」して来た“エヴリバディ”の1人なのかもしれませんが、なかなか楽しく拝見しています。

――最後に、個人的なPR(?)を入れます。

一応は、私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージ(本編)の構成も「3人の主人公でつないでいく、およそ“百年の物語”」なのです。

〔参照:「佐賀の物語を描け!」(独自色③)〕

但し、物語開始時点の1808年には主人公が誰も誕生していません。また、序盤三十年の展開が異様に早く、中盤から急に1年刻みで展開したり…

色々と中途半端ではありますが、こちらは気長にお付き合いいただければありがたいです。

当ブログをご覧の皆様には、私が熱心な大河ドラマ視聴者であると、伝わっていることと思います。

では、NHKのもう1枚の“看板番組”とも言うべき、連続テレビ小説(朝ドラ)はどうかと言えば、実はあまり見ていないことが多いです。

朝は出勤している時間帯でもあり、毎日録画するのも…という事情によります。

――ところが、先週ぐらいから。

朝ドラ『カムカムエヴリバディ』を、急に録画で視聴し始めました。番組宣伝で“時代劇”の設定が紹介されて、興味を引かれたのですね。

ラジオの英語番組を軸にしたドラマという事で、多少は気になっていたところに追加要素が入り、3人目の主人公のところで“カムカム”と来たわけです。

――キャストを“大河ドラマ”目線で見ると

2021年『青天を衝け』で徳川慶喜の妻・美賀君だった川栄李奈さんが主役。2020年『麒麟がくる』で関白・近衛前久の本郷奏多さんがお相手役の様子。

大河ドラマの時と比べ、急に“庶民”な二人の演技力の高さも光っています。

――見始めたばかりの“新参者”なので…

まだドラマ自体の感想を述べることは差し控えます。脚本家・藤本有紀さんの名をどこかで聞いた覚えがあったので、少し調べてみました。

2012年大河ドラマ『平清盛』の脚本を書いた方なのですね。

画面が薄暗いとか、砂埃(ぼこり)が立ちすぎているとか、“悪役扱い”の多い清盛公では視聴率が取れないとか…いろいろと聞きました。

――その一方で「名作」という評価も高いようです。

『平清盛』という作品には根強いファンが多く、“伝説の作品”扱いをする方々も。たしかに弓を射る動作の一本にも何だか重みがあった…ような印象です。

“画面の薄暗さ”は「陰影の使い方が絶妙」であり、“砂埃の立ちすぎ”は「激動する時代の疾走感」の表現となるのでしょう。

そして松山ケンイチさんの演じた平清盛には「扇で、沈む太陽を呼び戻した」という伝説が似合うような…そんな凄みもあったように思います。

――しっかり“伏線”を張る脚本家さんとも聞きます。

熱烈なファンが増える一方、“途中入室”がしにくいドラマの構成になるのかもしれません。

朝ドラで言えば、上方(京・大坂の系統)の落語を題材にした『ちりとてちん』も、たぶん数字以上に記憶に残る作品でした。

最初からの視聴者は落語の知識が増えるところまで行くのでしょうけども、中途参加にはハードルの高い作品だったかもしれません。

――“あんこ”・“ジャズ”・“時代劇”…

『カムカムエヴリバディ』には、いま“栄光の座”にあるとは言い難い「古き良きもの」たちへの暖かい目線が見えるとの声もあるようです。

それらの“復活”の兆しは、このようなドラマを通じて見えるのかもしれません。

私は終盤で「カムカム」して来た“エヴリバディ”の1人なのかもしれませんが、なかなか楽しく拝見しています。

――最後に、個人的なPR(?)を入れます。

一応は、私が見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージ(本編)の構成も「3人の主人公でつないでいく、およそ“百年の物語”」なのです。

〔参照:

但し、物語開始時点の1808年には主人公が誰も誕生していません。また、序盤三十年の展開が異様に早く、中盤から急に1年刻みで展開したり…

色々と中途半端ではありますが、こちらは気長にお付き合いいただければありがたいです。

2022年02月20日

「“聖地”へとつながる道」

こんにちは。

前回で、“本編”第17話「佐賀脱藩」の投稿を完了しました。お読みいただいた皆様、いかがだったでしょうか。

いまの私に書ける上限を目指したのが第17話でした。第18話「京都見聞」に向け、準備期間を取りたいので、しばらく“本編”以外の記事を投稿予定です。

このところ仕事の方にも色々とあって、想いを叩き込むように書いていた感覚も強くありました。

――そんな私への“応援歌”となっているのは…

現在放送中の2022年大河ドラマ『鎌倉殿の13人』。平安末期~鎌倉初期の“大河”なので、当ブログの主題とは、少し時代設定が離れています。

佐賀との関わりも、江藤新平のルーツと言われる千葉氏の代表的な人物が登場する…ぐらいでしょうか。

今週末には、千葉常胤〔演:岡本信人〕の出番もありそうで、注目しています。

〔参照(終盤):「紅白から“源平”を考える。」〕

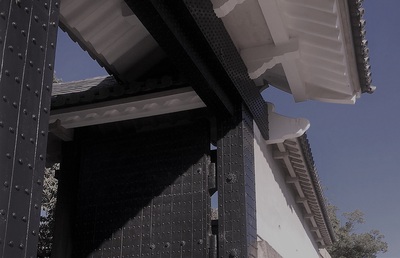

※写真は「佐賀駅前の10人(“佐賀の八賢人”と古賀穀堂先生、そして武雄領主・鍋島茂義公)」です。“鎌倉殿”っぽく見せようとしましたが、難しい…

――「でも、時代が“幕末”から外れ、興味は薄れたのでは?」

…と思う方もいるかもしれませんが、視聴者として次週を楽しみに見る気持ちは、昨年以上のものがあります。

主人公・北条義時〔演:小栗旬〕は、いろいろ我慢をしながら、調整に走り回るタイプの印象。個人的にキャラクター設定で共感できる度合いは高いのです。

それと北条時政〔演:坂東彌十郎〕が良い意味で胡散(うさん)臭く、策士なのかと思えば、敵側から煽られると、すぐ挑発に乗って突撃したり…面白いです。

時おり、源頼朝〔演:大泉洋〕を見捨てようとするのに、妙な説得力を感じます。

――現代の生活の中でも、日々、生じていく“小競り合い”。

『鎌倉殿の13人』の第1回のタイトルは「大いなる小競り合い」でした。様々な方の人生に響くような、上手い言い回しだな…と感じています。

私を顧みると、例年より低く感じる気温、めっきり抜けない疲労感、新型コロナへの警戒も要る通勤時間、たどり着く先は仕事場。

毎日のように“小競り合い”が繰り返される…暮らしとも言えるでしょう。最近、朝の通勤時に決まって、私の心に流れてくるメロディーがありました。

それは『鎌倉殿の13人』メインテーマの楽曲。今の私には「思い起こすだけで、わずかでも気力を上げてくれる」貴重な音楽なのです。

――今年の大河ドラマの“オープニング”。

イメージに残るのは、まるで西洋の叙事詩のような、登場人物が“塑像”として次々現れる感じのスタイリッシュな映像。

幕末期に比べ、現代から遙かに遠い時代。平安・鎌倉期の“大河”のテーマを作曲したのは、エバン・コールさん。

私は初めてお聞きしたお名前で、海外の方なのですね。異文化からの視点も取り込んで、現代との違和感を際立たせる狙いなのでしょうか。

それでいて勇壮な響きが見事に“和”を表現。アニメやゲームの作曲で活躍されている方と知って納得しました。

――そんなオープニング映像で、好きな場面が幾つか。

1つは「いざ」という文字が背景に浮かぶ演出。「いざ、鎌倉」が題材の演出と思いますが、人には困難に立ち向かう瞬間がある…という感覚で見ています。

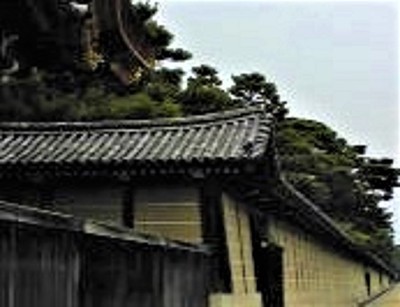

もう1つは、鎌倉“鶴岡八幡宮”の大鳥居前と思われる道に、主人公が臨む姿のようなシーン。人には、各々に“聖地”がある…と見えてきます。

以上の解釈は、個人的感想です。一言でまとめると「オープニングから、勇気づけられる大河ドラマ」だと思っています。

――平安・鎌倉期の歴史に、あまり詳しくないので、

先の展開も大雑把にしかわかっておらず、いつも以上にワクワクします。

そして、私にも「いざ、聖地へ」と臨みたい場所があります。佐賀市民の方々には日常風景でしょうが、佐賀の“シンボルロード”である「中央大通り」です。

…そんな「佐賀への道」も、私からは遠い道のりとなって2年以上を隔てます。

今回はオープニングに特化したお話でした。もし「幕末佐賀藩の大河ドラマ」ならば、どんな映像・音楽で表現されるか…そんな事を考えるのも楽しみです。

「大河よ、共に…」という気持ちで、今年の『鎌倉殿の13人』も追っていきたいと思います。

前回で、“本編”第17話「佐賀脱藩」の投稿を完了しました。お読みいただいた皆様、いかがだったでしょうか。

いまの私に書ける上限を目指したのが第17話でした。第18話「京都見聞」に向け、準備期間を取りたいので、しばらく“本編”以外の記事を投稿予定です。

このところ仕事の方にも色々とあって、想いを叩き込むように書いていた感覚も強くありました。

――そんな私への“応援歌”となっているのは…

現在放送中の2022年大河ドラマ『鎌倉殿の13人』。平安末期~鎌倉初期の“大河”なので、当ブログの主題とは、少し時代設定が離れています。

佐賀との関わりも、江藤新平のルーツと言われる千葉氏の代表的な人物が登場する…ぐらいでしょうか。

今週末には、千葉常胤〔演:岡本信人〕の出番もありそうで、注目しています。

〔参照(終盤):

※写真は「佐賀駅前の10人(“佐賀の八賢人”と古賀穀堂先生、そして武雄領主・鍋島茂義公)」です。“鎌倉殿”っぽく見せようとしましたが、難しい…

――「でも、時代が“幕末”から外れ、興味は薄れたのでは?」

…と思う方もいるかもしれませんが、視聴者として次週を楽しみに見る気持ちは、昨年以上のものがあります。

主人公・北条義時〔演:小栗旬〕は、いろいろ我慢をしながら、調整に走り回るタイプの印象。個人的にキャラクター設定で共感できる度合いは高いのです。

それと北条時政〔演:坂東彌十郎〕が良い意味で胡散(うさん)臭く、策士なのかと思えば、敵側から煽られると、すぐ挑発に乗って突撃したり…面白いです。

時おり、源頼朝〔演:大泉洋〕を見捨てようとするのに、妙な説得力を感じます。

――現代の生活の中でも、日々、生じていく“小競り合い”。

『鎌倉殿の13人』の第1回のタイトルは「大いなる小競り合い」でした。様々な方の人生に響くような、上手い言い回しだな…と感じています。

私を顧みると、例年より低く感じる気温、めっきり抜けない疲労感、新型コロナへの警戒も要る通勤時間、たどり着く先は仕事場。

毎日のように“小競り合い”が繰り返される…暮らしとも言えるでしょう。最近、朝の通勤時に決まって、私の心に流れてくるメロディーがありました。

それは『鎌倉殿の13人』メインテーマの楽曲。今の私には「思い起こすだけで、わずかでも気力を上げてくれる」貴重な音楽なのです。

――今年の大河ドラマの“オープニング”。

イメージに残るのは、まるで西洋の叙事詩のような、登場人物が“塑像”として次々現れる感じのスタイリッシュな映像。

幕末期に比べ、現代から遙かに遠い時代。平安・鎌倉期の“大河”のテーマを作曲したのは、エバン・コールさん。

私は初めてお聞きしたお名前で、海外の方なのですね。異文化からの視点も取り込んで、現代との違和感を際立たせる狙いなのでしょうか。

それでいて勇壮な響きが見事に“和”を表現。アニメやゲームの作曲で活躍されている方と知って納得しました。

――そんなオープニング映像で、好きな場面が幾つか。

1つは「いざ」という文字が背景に浮かぶ演出。「いざ、鎌倉」が題材の演出と思いますが、人には困難に立ち向かう瞬間がある…という感覚で見ています。

もう1つは、鎌倉“鶴岡八幡宮”の大鳥居前と思われる道に、主人公が臨む姿のようなシーン。人には、各々に“聖地”がある…と見えてきます。

以上の解釈は、個人的感想です。一言でまとめると「オープニングから、勇気づけられる大河ドラマ」だと思っています。

――平安・鎌倉期の歴史に、あまり詳しくないので、

先の展開も大雑把にしかわかっておらず、いつも以上にワクワクします。

そして、私にも「いざ、聖地へ」と臨みたい場所があります。佐賀市民の方々には日常風景でしょうが、佐賀の“シンボルロード”である「中央大通り」です。

…そんな「佐賀への道」も、私からは遠い道のりとなって2年以上を隔てます。

今回はオープニングに特化したお話でした。もし「幕末佐賀藩の大河ドラマ」ならば、どんな映像・音楽で表現されるか…そんな事を考えるのも楽しみです。

「大河よ、共に…」という気持ちで、今年の『鎌倉殿の13人』も追っていきたいと思います。

2022年02月17日

第17話「佐賀脱藩」㉑(郷里を背に)

こんばんは。

思い入れの強かった“本編”第17話を今回の投稿で、ひとまず書き終えます。親友・中野方蔵が世を去ったことで、佐賀から出る決意を固めた江藤新平。

中野から「兄さん」とも慕われた大木喬任(民平)から資金を借り受け、旅立つ準備を進めます。江藤が佐賀を発ったのは文久二年(1862年)六月。

その前年あたりは、江藤らの師匠・枝吉神陽への面会を求めて、九州北部の各地から志士たちが佐賀に来訪した時期でした。

――“幕府寄り”と見られていた肥前佐賀藩。

朝廷に関わる諸藩の動向について情報が不足する。それを徹底して集めねばならない。江藤は大木に「京の都にて形勢を探る」と脱藩の目的を説明した。

「中野からの文(ふみ)に名があった者に、当たるつもりだ。」

「まずは長州の…、久坂という者か。」

長州(山口)の俊才・久坂玄瑞の名が出る。中野方蔵が送った、江戸からの手紙に度々登場した人物だ。

「久坂どのが、京に居るかはわからぬが、長州には当たらねばなるまい。」

根拠は無いが、次第に自信に満ちあふれた表情となる大木・江藤の二人。

――まるで、傍で親友・中野方蔵が笑っていた青春の日々のようだ。

「では、他国の“有為の者”たちとは、どうつなぎを取る。」

「佐賀を抜ければ、福岡を通る。それゆえ平野さまも尋ねてみるつもりだ。」

江藤は前年の秋、佐賀に来訪した福岡脱藩・平野国臣を話題にした。勤王家として知られた平野は、九州諸藩の志士たちの力を集めようとしていた。

二人は鎌倉期のような時代がかった装束で熱く語る“福岡のさぶらい”・平野を想い出し、少し愉快そうな表情を浮かべる。

〔参照:第17話「佐賀脱藩」⑨(佐賀に“三平”あり)〕

そして平野は、福岡の支藩・秋月藩の海賀宮門、久留米の神官・真木和泉(保臣)などとつながる。

筑前・筑後の勤王志士たちは、いささか復古主義的な傾向はあるが、気概に満ちあふれており、京の都でも活動していた。

――彼らが是非とも賛同を得たかったのが、佐賀の枝吉神陽。

藩内では幕府寄りの保守派が有力だが、佐賀への期待の高さゆえに訪れる志士は後を絶たない。

「大木さん、後を頼んだ。」

もはや決意は語り尽くした。力強く立ち上がる、江藤。

「任せておけ。なか…」

江藤を見送る際、つい「中野にもよろしくな」と言葉を発しそうになった大木。

いや、いま確かに親友の気配を感じた。独りになって大木は言い直した。

「中野…、江藤を守ってやってくれ。頼むぞ。」

――江藤は大木家を出て、佐賀城下をゆく。

眼前に現れたのは“義祭同盟”を率いる師匠の枝吉神陽。風格のある立ち姿は変わらず、その大きい眼に見つめられると隠し事ができない感覚にもなる。

さすがの江藤も、脱藩の決意を固めたところ。しばし言葉に詰まった。向き合うだけで、気後れを感じる。

「神陽先生。」

佐賀を出る計画を語るべきか。いや、仔細(しさい)を語れば、藩内での立場もある師匠に迷惑をかける。

――通りを挟んで、江藤と正対する枝吉神陽。

神陽は、中野方蔵の師匠でもあったが、ここでその話を交わす事もなかった。しばらくの間があって、神陽は「うむ」とばかりに大きく頷(うなず)く。

厳しく学問を仕込んだ弟子・江藤新平の表情に覚悟を感じ取り、沈黙をもって応えるようだ。

かっと見開いた神陽のまなじりは「行け」と、江藤の進む方角へと向けられた。また、江藤も黙して一礼し、師匠の前を退出した。

――それから数週間が過ぎた。六月の下旬。三瀬の街道沿い。

夏の青葉さえ色を持たない、まだ夜も明けぬ刻。山中の小道には、強い草木の香りが漂う。さらに暗い脇道にガサガサ…っと木々を揺らす人影があった。

「そこに居る者は、誰か!」

矢でも射るかのように、ピーンと張り詰めた声が通る。

その人影は、ビリビリっと軽く震えたように見えた。

「…驚かすな。その声は江藤か…。おいだ。古賀だよ。」

「古賀さん。何ゆえ、こがん所に居るのか。」

「そいは、こちらが聞きたか事ばい。」

――三瀬の番所で役人を務める、古賀一平。

「…神陽先生は仔細(しさい)を教えてくれんばってん、肝を冷やしたばい。」

江藤の鋭い声に、よほど驚いたか。古賀の“佐賀ことば”が、いつもより強い。

「それに“隠密”行動のわりに、声の太かぞ…。まぁ、気を付けんね。」

古賀はゴニョゴニョと小声で続けたが、万一にも、人に聞かれては危うい内容と気付き、言葉を濁した。

そして江藤の目前では、こっそりと「あちらの山道に回れ。いま柵は無かぞ」と抜け道を指で示している。

「道案内たい…、正面から通られては、おいも都合の悪か。」

ここは、古賀はさらに声を抑えてつぶやいた。

――「気をつけて、家に帰らんね。」

はっきり口にしたのは、誰に聞かせるでもない、わざとらしい古賀一平の見送りの言葉。もちろん江藤の行く先は、佐賀城下へと戻る道ではない。

「心得た。」

そう答えた江藤。一旦は、佐賀の街に帰るかのように、古賀に背を向けた。実際はわずかに迂回するや、草木の茂る小道へと歩みを転ずる。

――このまま三瀬の山道を越えて、郷里・佐賀を後にするのだ。

佐賀では脱藩は厳罰の対象だ。無事に戻れるかも定かではない。“三瀬街道の番人”古賀一平が、密かに指し示す方向に歩みを進める江藤。

古賀は、江藤の後ろ姿を一目見ようとした。その時には、夜明け前の群青に紛れ、その影は見当たらなかった。

「あん男…、足取りの早かごた。」

わずかに色を見せ始めた緑の木々を撫でるように、一陣の風が吹いた。

(第18話「京都見聞」に続く)

思い入れの強かった“本編”第17話を今回の投稿で、ひとまず書き終えます。親友・中野方蔵が世を去ったことで、佐賀から出る決意を固めた江藤新平。

中野から「兄さん」とも慕われた大木喬任(民平)から資金を借り受け、旅立つ準備を進めます。江藤が佐賀を発ったのは文久二年(1862年)六月。

その前年あたりは、江藤らの師匠・枝吉神陽への面会を求めて、九州北部の各地から志士たちが佐賀に来訪した時期でした。

――“幕府寄り”と見られていた肥前佐賀藩。

朝廷に関わる諸藩の動向について情報が不足する。それを徹底して集めねばならない。江藤は大木に「京の都にて形勢を探る」と脱藩の目的を説明した。

「中野からの文(ふみ)に名があった者に、当たるつもりだ。」

「まずは長州の…、久坂という者か。」

長州(山口)の俊才・久坂玄瑞の名が出る。中野方蔵が送った、江戸からの手紙に度々登場した人物だ。

「久坂どのが、京に居るかはわからぬが、長州には当たらねばなるまい。」

根拠は無いが、次第に自信に満ちあふれた表情となる大木・江藤の二人。

――まるで、傍で親友・中野方蔵が笑っていた青春の日々のようだ。

「では、他国の“有為の者”たちとは、どうつなぎを取る。」

「佐賀を抜ければ、福岡を通る。それゆえ平野さまも尋ねてみるつもりだ。」

江藤は前年の秋、佐賀に来訪した福岡脱藩・平野国臣を話題にした。勤王家として知られた平野は、九州諸藩の志士たちの力を集めようとしていた。

二人は鎌倉期のような時代がかった装束で熱く語る“福岡のさぶらい”・平野を想い出し、少し愉快そうな表情を浮かべる。

〔参照:

そして平野は、福岡の支藩・秋月藩の海賀宮門、久留米の神官・真木和泉(保臣)などとつながる。

筑前・筑後の勤王志士たちは、いささか復古主義的な傾向はあるが、気概に満ちあふれており、京の都でも活動していた。

――彼らが是非とも賛同を得たかったのが、佐賀の枝吉神陽。

藩内では幕府寄りの保守派が有力だが、佐賀への期待の高さゆえに訪れる志士は後を絶たない。

「大木さん、後を頼んだ。」

もはや決意は語り尽くした。力強く立ち上がる、江藤。

「任せておけ。なか…」

江藤を見送る際、つい「中野にもよろしくな」と言葉を発しそうになった大木。

いや、いま確かに親友の気配を感じた。独りになって大木は言い直した。

「中野…、江藤を守ってやってくれ。頼むぞ。」

――江藤は大木家を出て、佐賀城下をゆく。

眼前に現れたのは“義祭同盟”を率いる師匠の枝吉神陽。風格のある立ち姿は変わらず、その大きい眼に見つめられると隠し事ができない感覚にもなる。

さすがの江藤も、脱藩の決意を固めたところ。しばし言葉に詰まった。向き合うだけで、気後れを感じる。

「神陽先生。」

佐賀を出る計画を語るべきか。いや、仔細(しさい)を語れば、藩内での立場もある師匠に迷惑をかける。

――通りを挟んで、江藤と正対する枝吉神陽。

神陽は、中野方蔵の師匠でもあったが、ここでその話を交わす事もなかった。しばらくの間があって、神陽は「うむ」とばかりに大きく頷(うなず)く。

厳しく学問を仕込んだ弟子・江藤新平の表情に覚悟を感じ取り、沈黙をもって応えるようだ。

かっと見開いた神陽のまなじりは「行け」と、江藤の進む方角へと向けられた。また、江藤も黙して一礼し、師匠の前を退出した。

――それから数週間が過ぎた。六月の下旬。三瀬の街道沿い。

夏の青葉さえ色を持たない、まだ夜も明けぬ刻。山中の小道には、強い草木の香りが漂う。さらに暗い脇道にガサガサ…っと木々を揺らす人影があった。

「そこに居る者は、誰か!」

矢でも射るかのように、ピーンと張り詰めた声が通る。

その人影は、ビリビリっと軽く震えたように見えた。

「…驚かすな。その声は江藤か…。おいだ。古賀だよ。」

「古賀さん。何ゆえ、こがん所に居るのか。」

「そいは、こちらが聞きたか事ばい。」

――三瀬の番所で役人を務める、古賀一平。

「…神陽先生は仔細(しさい)を教えてくれんばってん、肝を冷やしたばい。」

江藤の鋭い声に、よほど驚いたか。古賀の“佐賀ことば”が、いつもより強い。

「それに“隠密”行動のわりに、声の太かぞ…。まぁ、気を付けんね。」

古賀はゴニョゴニョと小声で続けたが、万一にも、人に聞かれては危うい内容と気付き、言葉を濁した。

そして江藤の目前では、こっそりと「あちらの山道に回れ。いま柵は無かぞ」と抜け道を指で示している。

「道案内たい…、正面から通られては、おいも都合の悪か。」

ここは、古賀はさらに声を抑えてつぶやいた。

――「気をつけて、家に帰らんね。」

はっきり口にしたのは、誰に聞かせるでもない、わざとらしい古賀一平の見送りの言葉。もちろん江藤の行く先は、佐賀城下へと戻る道ではない。

「心得た。」

そう答えた江藤。一旦は、佐賀の街に帰るかのように、古賀に背を向けた。実際はわずかに迂回するや、草木の茂る小道へと歩みを転ずる。

――このまま三瀬の山道を越えて、郷里・佐賀を後にするのだ。

佐賀では脱藩は厳罰の対象だ。無事に戻れるかも定かではない。“三瀬街道の番人”古賀一平が、密かに指し示す方向に歩みを進める江藤。

古賀は、江藤の後ろ姿を一目見ようとした。その時には、夜明け前の群青に紛れ、その影は見当たらなかった。

「あん男…、足取りの早かごた。」

わずかに色を見せ始めた緑の木々を撫でるように、一陣の風が吹いた。

(第18話「京都見聞」に続く)

2022年02月15日

第17話「佐賀脱藩」⑳(ご隠居が遣わす者)

こんばんは。前回の続きです。

現在のお話の前年、文久元年(1861年)に幕府に協力し、朝廷との橋渡しをする形で長州藩(山口)が、雄藩としての存在感を示します。

続く文久二年の春には、島津斉彬の異母弟で、薩摩藩を仕切る島津久光が動きます。京都に千人の兵を率いて上り、幕政改革への圧力をかけました。

先手を打たれたかと思えば打ち返し、加熱する薩長の競争。朝廷は“安全装置”とする思惑か、佐賀を含む他藩にも“勤王”を呼びかけたと言います。

こうして雄藩の政局への参画は強まります。カギとなるのは、京の都でした。

文久二年六月。江藤新平と大木喬任(民平)が向き合う佐賀城下の大木家。親友・中野方蔵の想いは、この2人に受け継がれています。

――明らかに金の入った袋を、江藤に突き出す大木。

「大木さん、これは何の真似(まね)だ。」

「…言わねばわからんか。こいは、餞別(せんべつ)たい。」

大木は、言葉を続ける。

「お前がどれだけ金子(きんす)を整えておるかは知らん。」

「ただ資金もなく、有為の動きができると思わんことだ。」

「その理はわかる。しかし、これだけの金を受け取る道理もない。」

――江藤の言葉に軽く笑みを浮かべる、大木。

「…俺は狡(ずる)いのだ。中野の想いをお前に押しつけようとしている。」

「では、大木さんも、ともに佐賀を出るか。」

江藤は発言の真意を測りかねた。大木も想いは同じで、ともに脱藩したいのではないか。

「いや、俺は行かぬ。」

大木は算段をしていた。二人で動けばそれだけ目立ち、出費は嵩(かさ)む。

中野が生きていた時には「早く、大木兄さんも江戸に来てください」とやたらに引っ張られたが、単独でも動けると期待されたのは、むしろ江藤だろう。

〔参照:第15話「江戸動乱」④(起きろ!兄さん!)〕

――ここは江藤を先に行かせねばならぬ。大木はそう考えた。

「…中野は、よう見えとったばい。放っておいても、江藤は動くとな。」

「承知した。金はありがたく“借り受ける”ことにする。」

大木の想いと、当座の資金が詰まった袋を受け取り、恭しく礼をする。京では他藩と関わるだけでなく、公家にも当たらねばならない。

資金が幾らでも要るのは、江藤もわかっていた。

「…して、佐賀を出てどうするつもりだ。」

「中野が居らぬ、江戸に出ても意義はなか。京で“形勢”を探る。」

――もともと同じ想いだった二人。本題に入る。

「江藤。京の都に行くとは…、古川さまと関わりがあるごたな。」

「然(しか)り。閑叟さまのもとを離れないはずの御仁が、佐賀を発った。」

六月の上旬には、佐賀の前藩主・鍋島直正の幼少期からの側近、古川与一(松根)が京都に派遣された。

古川は、直正の生活面の手配りをする人物。芸術にも造詣が深く、審美眼のある一級の文化人でもある。

直正(閑叟)は、「与一がいないと、何かと不便だ…」とか直ぐ言い出すそうだ。西洋風に言えば、古川は有能な執事である。

〔参照(中盤):第16話「攘夷沸騰」⑦(父娘の心配事)〕

――この主従が離れて行動するには、それなりの訳があるに違いない。

「古川さまは、京で公家衆に接触するはず。」

佐賀藩において文化的素養の高さで、古川の右に出る者は思い当たらない。この人選は、朝廷から佐賀へ内密の打診があったのかもしれない。

「近々に、閑叟さまは、京へと向かうのであろう。」

「なるほど。佐賀の動きに先駆けて、江藤が調べを行うのだな。」

隠居して自由の身となった、佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)。その動向は、全国から注目される。

――ここからの佐賀の動きは、諸国にも影響するはずだ。

「…やがては、この国の行く末を決するに相違ない。」

江藤は確信を持ったように、言葉を結んだ。

亡き友・中野方蔵が志した、朝廷のもとに民が集う“国”を目指す。そこには、西洋の知識に通じた、佐賀藩の存在が不可欠なはずだ。

「佐賀が動くことが、中野が想った“国の形”につながるのか。」

「そこまで、閑叟さまをお連れする事、それは我が役目と心得ている。」

諸外国との力の差を考えない、無謀な攘夷論が渦巻く京の都。佐賀のご隠居・鍋島直正(閑叟)が、上洛した際に巻き込まれぬよう“道案内”が要る。

江藤の真意を聞くや、大木はニッと表情を緩めた。

(続く)

現在のお話の前年、文久元年(1861年)に幕府に協力し、朝廷との橋渡しをする形で長州藩(山口)が、雄藩としての存在感を示します。

続く文久二年の春には、島津斉彬の異母弟で、薩摩藩を仕切る島津久光が動きます。京都に千人の兵を率いて上り、幕政改革への圧力をかけました。

先手を打たれたかと思えば打ち返し、加熱する薩長の競争。朝廷は“安全装置”とする思惑か、佐賀を含む他藩にも“勤王”を呼びかけたと言います。

こうして雄藩の政局への参画は強まります。カギとなるのは、京の都でした。

文久二年六月。江藤新平と大木喬任(民平)が向き合う佐賀城下の大木家。親友・中野方蔵の想いは、この2人に受け継がれています。

――明らかに金の入った袋を、江藤に突き出す大木。

「大木さん、これは何の真似(まね)だ。」

「…言わねばわからんか。こいは、餞別(せんべつ)たい。」

大木は、言葉を続ける。

「お前がどれだけ金子(きんす)を整えておるかは知らん。」

「ただ資金もなく、有為の動きができると思わんことだ。」

「その理はわかる。しかし、これだけの金を受け取る道理もない。」

――江藤の言葉に軽く笑みを浮かべる、大木。

「…俺は狡(ずる)いのだ。中野の想いをお前に押しつけようとしている。」

「では、大木さんも、ともに佐賀を出るか。」

江藤は発言の真意を測りかねた。大木も想いは同じで、ともに脱藩したいのではないか。

「いや、俺は行かぬ。」

大木は算段をしていた。二人で動けばそれだけ目立ち、出費は嵩(かさ)む。

中野が生きていた時には「早く、大木兄さんも江戸に来てください」とやたらに引っ張られたが、単独でも動けると期待されたのは、むしろ江藤だろう。

〔参照:

――ここは江藤を先に行かせねばならぬ。大木はそう考えた。

「…中野は、よう見えとったばい。放っておいても、江藤は動くとな。」

「承知した。金はありがたく“借り受ける”ことにする。」

大木の想いと、当座の資金が詰まった袋を受け取り、恭しく礼をする。京では他藩と関わるだけでなく、公家にも当たらねばならない。

資金が幾らでも要るのは、江藤もわかっていた。

「…して、佐賀を出てどうするつもりだ。」

「中野が居らぬ、江戸に出ても意義はなか。京で“形勢”を探る。」

――もともと同じ想いだった二人。本題に入る。

「江藤。京の都に行くとは…、古川さまと関わりがあるごたな。」

「然(しか)り。閑叟さまのもとを離れないはずの御仁が、佐賀を発った。」

六月の上旬には、佐賀の前藩主・鍋島直正の幼少期からの側近、古川与一(松根)が京都に派遣された。

古川は、直正の生活面の手配りをする人物。芸術にも造詣が深く、審美眼のある一級の文化人でもある。

直正(閑叟)は、「与一がいないと、何かと不便だ…」とか直ぐ言い出すそうだ。西洋風に言えば、古川は有能な執事である。

〔参照(中盤):

――この主従が離れて行動するには、それなりの訳があるに違いない。

「古川さまは、京で公家衆に接触するはず。」

佐賀藩において文化的素養の高さで、古川の右に出る者は思い当たらない。この人選は、朝廷から佐賀へ内密の打診があったのかもしれない。

「近々に、閑叟さまは、京へと向かうのであろう。」

「なるほど。佐賀の動きに先駆けて、江藤が調べを行うのだな。」

隠居して自由の身となった、佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)。その動向は、全国から注目される。

――ここからの佐賀の動きは、諸国にも影響するはずだ。

「…やがては、この国の行く末を決するに相違ない。」

江藤は確信を持ったように、言葉を結んだ。

亡き友・中野方蔵が志した、朝廷のもとに民が集う“国”を目指す。そこには、西洋の知識に通じた、佐賀藩の存在が不可欠なはずだ。

「佐賀が動くことが、中野が想った“国の形”につながるのか。」

「そこまで、閑叟さまをお連れする事、それは我が役目と心得ている。」

諸外国との力の差を考えない、無謀な攘夷論が渦巻く京の都。佐賀のご隠居・鍋島直正(閑叟)が、上洛した際に巻き込まれぬよう“道案内”が要る。

江藤の真意を聞くや、大木はニッと表情を緩めた。

(続く)

2022年02月12日

第17話「佐賀脱藩」⑲(残された2人)

こんばんは。前回の続きです。

文久二年(1862年)の五月。佐賀藩士・中野方蔵は、“坂下門外の変”への関与を疑われ、江戸の牢獄に入ったまま、その生涯を閉じました。

中野の親友だった大木喬任(民平)・江藤新平の二人は、しばらく後の六月に詳細を知ります。

“坂下門外の変”の負傷もあり、老中・安藤信正は辞職。幕政は揺らぎます。

その頃、薩摩藩(鹿児島)や長州藩(山口)は、朝廷の権威による力を得るべく京都で積極的に活動。雄藩は政局への影響力を競い始めていました。

――佐賀城下。大木の家。

「大木さん、邪魔をするぞ!」

きわめて険しい表情をした江藤新平。勢いよく大木家の土間へと至る。

「…ああ、江藤。ようやく来たか。」

大木喬任(民平)は、少し呆けたようにぼんやりとしている。

江戸から来た手紙はあるが、もはや差出人は親友・中野方蔵ではない。

「我ら二人は、また中野に置いて行かれてしまったようだ。」

――江藤の眼前に浮かぶ、今まで見たことのない大木の表情。

その目には、あふれんばかりの涙が不自然なほどに溜まっていた。

「正しく状況を伝えてほしい。中野はどうしたのか。」

江藤が鋭く問う。本心では、大木の答えを聞きたくはない。

「…旅立ったよ。俺たちを置いて、あの雲の向こうにな。」

ここでも、大木は気の抜けたように続けた。

「そげな感傷にひたっている場合か!」

「大木さん…、今日のところは、失礼する!」

続けざまにピリピリと響くような声を発する、江藤。入った時と同じ勢いで家の玄関を出ていった。

――しばらく後、佐賀城下の屋敷に帰った、江藤。

江藤の妻・千代子が心配する。夫・新平の様子が明らかに落ち着かない。

「昼過ぎより、小城に行って参る。留守を頼む。」

かろうじて行き先を告げるも、いつもと違い千代子とは目を合わせない新平。その心が、悲しみに満ちていることは語らずとも伝わってくる。

「はい。お気を付けて。」

夫の背中には何らかの決意が見て取れる。あるいは、将来に予感した大事が、すでに起きているのかもしれない。

千代子はキュッと拳を握る。夫に変事があろうと、江藤家と幼い長男・熊太郎は守り切る。そう覚悟を決めていた。

――数日後。再び佐賀城下・大木家。江藤が来ている。

「先日は、無礼をした。」

「…いや、俺も相当に腑抜け(ふぬけ)ていたようだ。」

「中野は、よか男だった。」

「そうだな。我ら三人で、最も美しい生き方をしていたのは中野だった。」

「なれば、佳人(美人)薄命と言うべきか。」

「この文(ふみ)が、中野からの最後の言葉だ。」

――そこには、今までの想いを込めた手紙を大事にしてほしいとあった。

「よく文(ふみ)が届くと思ったが、我ら二人への“形見”とする覚悟だったか。」

中野は手紙でも、政治や教育のあるべき姿を熱く語っていた。

自身が倒れても、その想いは残そうとしたか。いつも走っていた中野の面影は、今も大木と江藤、二人の中にある。

「…だが、“佐賀の雲”で描いた我らの夢も、暴風に散り散り…だな。」

一見、諦(あきら)めたように語る、大木。

――だが、弱々しい、その言葉に反して。

江藤の顔を覗き込む、大木の眼差しには光があった。

「さて、江藤くん。そろそろ“本題”を言わんね。」

大木が、少し中野の口調を真似(まね)て語る。柄(がら)にもないことをするので、似ていない。

「…やはり、大木さんには、わかるようだな。」

江藤が失笑をこらえて、言葉を返す。

――ついに江藤は、その決意を語った。

「中野が斃(たお)れた今、佐賀は時勢に遅れる一方だ。」

「それだけ、あいつの存在は大きかったということだ。」

「吾(われ)のほかに、中野の代わりに立つべき者は居らぬ。」

ついに江藤は佐賀を脱藩し、政局の中心となりつつある京都で行動する計画を大木に打ち明けた。

「江藤、一寸(ちょっと)待て。」

大木は、双手の動きとともに、わかりやすく次の言葉を遮(さえぎ)った。

「大木さん。たしかに“国”を抜けることは重罪だ。」

「…佐賀は出入りに厳しかぞ。他国とは、同じに考えん方がよか。」

――時に、“二重鎖国”とまで語られる肥前佐賀藩。

佐賀城下では旅人の滞在期間も縛り、通行も長崎街道に制限する。情報管理には、とりわけ厳しい。ましてや佐賀藩士の脱藩など論外で、重罰は必至だ。

「それも覚悟のうえ。それゆえ、大木さんには、先んじて伝えている。」

「だから、少し待て。」

「いや、今立たねばならん。」

江藤は、大木に鋭く言葉を返す。後に引くつもりはないらしい。

「…誰も止めてはおらん。ただ、これを持っていけ。」

大木が立ち上がり、背後にある戸棚に向かう。然(しか)る後に、江藤に向けて突き出したのはズシンと重みのある袋だった。

(続く)

文久二年(1862年)の五月。佐賀藩士・中野方蔵は、“坂下門外の変”への関与を疑われ、江戸の牢獄に入ったまま、その生涯を閉じました。

中野の親友だった大木喬任(民平)・江藤新平の二人は、しばらく後の六月に詳細を知ります。

“坂下門外の変”の負傷もあり、老中・安藤信正は辞職。幕政は揺らぎます。

その頃、薩摩藩(鹿児島)や長州藩(山口)は、朝廷の権威による力を得るべく京都で積極的に活動。雄藩は政局への影響力を競い始めていました。

――佐賀城下。大木の家。

「大木さん、邪魔をするぞ!」

きわめて険しい表情をした江藤新平。勢いよく大木家の土間へと至る。

「…ああ、江藤。ようやく来たか。」

大木喬任(民平)は、少し呆けたようにぼんやりとしている。

江戸から来た手紙はあるが、もはや差出人は親友・中野方蔵ではない。

「我ら二人は、また中野に置いて行かれてしまったようだ。」

――江藤の眼前に浮かぶ、今まで見たことのない大木の表情。

その目には、あふれんばかりの涙が不自然なほどに溜まっていた。

「正しく状況を伝えてほしい。中野はどうしたのか。」

江藤が鋭く問う。本心では、大木の答えを聞きたくはない。

「…旅立ったよ。俺たちを置いて、あの雲の向こうにな。」

ここでも、大木は気の抜けたように続けた。

「そげな感傷にひたっている場合か!」

「大木さん…、今日のところは、失礼する!」

続けざまにピリピリと響くような声を発する、江藤。入った時と同じ勢いで家の玄関を出ていった。

――しばらく後、佐賀城下の屋敷に帰った、江藤。

江藤の妻・千代子が心配する。夫・新平の様子が明らかに落ち着かない。

「昼過ぎより、小城に行って参る。留守を頼む。」

かろうじて行き先を告げるも、いつもと違い千代子とは目を合わせない新平。その心が、悲しみに満ちていることは語らずとも伝わってくる。

「はい。お気を付けて。」

夫の背中には何らかの決意が見て取れる。あるいは、将来に予感した大事が、すでに起きているのかもしれない。

千代子はキュッと拳を握る。夫に変事があろうと、江藤家と幼い長男・熊太郎は守り切る。そう覚悟を決めていた。

――数日後。再び佐賀城下・大木家。江藤が来ている。

「先日は、無礼をした。」

「…いや、俺も相当に腑抜け(ふぬけ)ていたようだ。」

「中野は、よか男だった。」

「そうだな。我ら三人で、最も美しい生き方をしていたのは中野だった。」

「なれば、佳人(美人)薄命と言うべきか。」

「この文(ふみ)が、中野からの最後の言葉だ。」

――そこには、今までの想いを込めた手紙を大事にしてほしいとあった。

「よく文(ふみ)が届くと思ったが、我ら二人への“形見”とする覚悟だったか。」

中野は手紙でも、政治や教育のあるべき姿を熱く語っていた。

自身が倒れても、その想いは残そうとしたか。いつも走っていた中野の面影は、今も大木と江藤、二人の中にある。

「…だが、“佐賀の雲”で描いた我らの夢も、暴風に散り散り…だな。」

一見、諦(あきら)めたように語る、大木。

――だが、弱々しい、その言葉に反して。

江藤の顔を覗き込む、大木の眼差しには光があった。

「さて、江藤くん。そろそろ“本題”を言わんね。」

大木が、少し中野の口調を真似(まね)て語る。柄(がら)にもないことをするので、似ていない。

「…やはり、大木さんには、わかるようだな。」

江藤が失笑をこらえて、言葉を返す。

――ついに江藤は、その決意を語った。

「中野が斃(たお)れた今、佐賀は時勢に遅れる一方だ。」

「それだけ、あいつの存在は大きかったということだ。」

「吾(われ)のほかに、中野の代わりに立つべき者は居らぬ。」

ついに江藤は佐賀を脱藩し、政局の中心となりつつある京都で行動する計画を大木に打ち明けた。

「江藤、一寸(ちょっと)待て。」

大木は、双手の動きとともに、わかりやすく次の言葉を遮(さえぎ)った。

「大木さん。たしかに“国”を抜けることは重罪だ。」

「…佐賀は出入りに厳しかぞ。他国とは、同じに考えん方がよか。」

――時に、“二重鎖国”とまで語られる肥前佐賀藩。

佐賀城下では旅人の滞在期間も縛り、通行も長崎街道に制限する。情報管理には、とりわけ厳しい。ましてや佐賀藩士の脱藩など論外で、重罰は必至だ。

「それも覚悟のうえ。それゆえ、大木さんには、先んじて伝えている。」

「だから、少し待て。」

「いや、今立たねばならん。」

江藤は、大木に鋭く言葉を返す。後に引くつもりはないらしい。

「…誰も止めてはおらん。ただ、これを持っていけ。」

大木が立ち上がり、背後にある戸棚に向かう。然(しか)る後に、江藤に向けて突き出したのはズシンと重みのある袋だった。

(続く)

2022年02月08日

第17話「佐賀脱藩」⑱(青葉茂れる頃に)

こんばんは。前回の続きです。ついに、この話を書かねばならなくなりました。

大木喬任(民平)・江藤新平の親友・中野方蔵。江戸の牢獄につながれたまま、釈放の見通しはたちません。

中野が捕縛された直後(3日ほど後と言われる)の“坂下門外の変”が暗い影を落としています。

佐賀藩内で一定の影響力を持つ、師匠・枝吉神陽や先輩・副島種臣も、幕府との軋轢(あつれき)を恐れた保守派の手回しか、打開は難しかったようです。

絶望的な状況の中で、中野は佐賀での青春の日々を回想していました。

――10年ばかり前。佐賀藩校・弘道館近く。

さすがに勉学に熱が入り過ぎた、議論疲れもした。ほどよい草むらを見つけ、ごろりと仰向けになる三人。

「青空だな…天下危急の折にも、のんびりしたもんだ。」

「天は動じず、雲は自在に変じるか。」

「大木兄さん、江藤くん。お二人とも、漢詩でも詠むのですか。」

「中野、何やら言い方にトゲのあるごたぞ。」

山のような書籍を読み疲れた、大木が少しごにゃごにゃと言う。

――「中野、お主の存念を聞こうか。」

あまり周囲の空気を読まない江藤だが、中野が何かを語りたがっているのは、わかるようだ。

「さすがは江藤くん、そう来なくては。」

中野が、勢いよく言葉を返す。

「雲を見てください。」

「…本日も、モクモクと威勢の良いことだ。“雲見酒”も良いかもな。」

本日、これからは用事も無い。酒好きの大木は、飲みたいらしい。

――その一方で、中野はまだ語りたいようだ。

「常日頃の“佐賀ん雲”だな。そこに中野は何を見る。」

江藤が問う。傍目(はため)には仰向けで、だらりとした書生3人。

「今、まさに変じようとしている“国の形”です。」

佐賀の青くて、近いような空。白い雲が風に乗り、形を変えていく。

「…そうか、お主が語りたいのは“国体”か。」

次第に、幕末の熱気を帯びてくる。ようやく大木も中野の話に乗ってきた。

――中野は、より熱く語る。

「雲はくっついて離れて、また形を変じる。」

「…たしかに“政”(まつりごと)の如しだな。」

「我らが“風”となり、雲を集めて行かねばなりません。」

朝廷が中心となり、民が等しくその下に集う国の形。その力になるという中野の決意表明だ。

「いつもの“佐賀ん雲”から、そこまで語るか。」

大木は感心したか、呆れたか。楽しそうではあるが、複雑な表情を見せる。

――サーッと、楠(くすのき)の枝葉に風がそよぐ。

「なれば、寄り集まった後の、仕組みづくりが入り用だな。」

江藤は、中野の話の続きを語った。

「そうです。その場には、江藤くんと大木兄さんが居れば間違いない。」

「…よし、わかった。中野が、我らを先導しろ。」

「はい!きっと、我ら三人で“国事”を動かす日が来るはずです。」

この3人の中では、一番年少の中野。元気よく、まとめの言葉を放った。

――江戸の牢獄。そんな青春の日々が遠い。

「…もう一度、佐賀の空が見たかね…。」

何やら胃の腑(ふ)が苦しい。仰向けとなった中野の眼前に見えるのは、ただ暗い牢の天井である。

すると、腹部全体にグッと激痛が走った。

「…これは、毒をもられている!?」

吐き戻そうにも、総身に痛みが回ったような感覚だ。意識は遠のいていく。

佐賀に残した家族が心配だ…、郷里の空に描いた志も果たせそうにない。

――文久二年の五月。

「大木兄さん、江藤くん。すまない…後を頼んだ。」

中野方蔵が世を去ったのは、初夏の青葉が茂れる頃。佐賀の“義祭同盟”の仲間たちが敬愛する“勤王の象徴”・楠木正成の命日だったという。

(続く)

大木喬任(民平)・江藤新平の親友・中野方蔵。江戸の牢獄につながれたまま、釈放の見通しはたちません。

中野が捕縛された直後(3日ほど後と言われる)の“坂下門外の変”が暗い影を落としています。

佐賀藩内で一定の影響力を持つ、師匠・枝吉神陽や先輩・副島種臣も、幕府との軋轢(あつれき)を恐れた保守派の手回しか、打開は難しかったようです。

絶望的な状況の中で、中野は佐賀での青春の日々を回想していました。

――10年ばかり前。佐賀藩校・弘道館近く。

さすがに勉学に熱が入り過ぎた、議論疲れもした。ほどよい草むらを見つけ、ごろりと仰向けになる三人。

「青空だな…天下危急の折にも、のんびりしたもんだ。」

「天は動じず、雲は自在に変じるか。」

「大木兄さん、江藤くん。お二人とも、漢詩でも詠むのですか。」

「中野、何やら言い方にトゲのあるごたぞ。」

山のような書籍を読み疲れた、大木が少しごにゃごにゃと言う。

――「中野、お主の存念を聞こうか。」

あまり周囲の空気を読まない江藤だが、中野が何かを語りたがっているのは、わかるようだ。

「さすがは江藤くん、そう来なくては。」

中野が、勢いよく言葉を返す。

「雲を見てください。」

「…本日も、モクモクと威勢の良いことだ。“雲見酒”も良いかもな。」

本日、これからは用事も無い。酒好きの大木は、飲みたいらしい。

――その一方で、中野はまだ語りたいようだ。

「常日頃の“佐賀ん雲”だな。そこに中野は何を見る。」

江藤が問う。傍目(はため)には仰向けで、だらりとした書生3人。

「今、まさに変じようとしている“国の形”です。」

佐賀の青くて、近いような空。白い雲が風に乗り、形を変えていく。

「…そうか、お主が語りたいのは“国体”か。」

次第に、幕末の熱気を帯びてくる。ようやく大木も中野の話に乗ってきた。

――中野は、より熱く語る。

「雲はくっついて離れて、また形を変じる。」

「…たしかに“政”(まつりごと)の如しだな。」

「我らが“風”となり、雲を集めて行かねばなりません。」

朝廷が中心となり、民が等しくその下に集う国の形。その力になるという中野の決意表明だ。

「いつもの“佐賀ん雲”から、そこまで語るか。」

大木は感心したか、呆れたか。楽しそうではあるが、複雑な表情を見せる。

――サーッと、楠(くすのき)の枝葉に風がそよぐ。

「なれば、寄り集まった後の、仕組みづくりが入り用だな。」

江藤は、中野の話の続きを語った。

「そうです。その場には、江藤くんと大木兄さんが居れば間違いない。」

「…よし、わかった。中野が、我らを先導しろ。」

「はい!きっと、我ら三人で“国事”を動かす日が来るはずです。」

この3人の中では、一番年少の中野。元気よく、まとめの言葉を放った。

――江戸の牢獄。そんな青春の日々が遠い。

「…もう一度、佐賀の空が見たかね…。」

何やら胃の腑(ふ)が苦しい。仰向けとなった中野の眼前に見えるのは、ただ暗い牢の天井である。

すると、腹部全体にグッと激痛が走った。

「…これは、毒をもられている!?」

吐き戻そうにも、総身に痛みが回ったような感覚だ。意識は遠のいていく。

佐賀に残した家族が心配だ…、郷里の空に描いた志も果たせそうにない。

――文久二年の五月。

「大木兄さん、江藤くん。すまない…後を頼んだ。」

中野方蔵が世を去ったのは、初夏の青葉が茂れる頃。佐賀の“義祭同盟”の仲間たちが敬愛する“勤王の象徴”・楠木正成の命日だったという。

(続く)

2022年02月05日

第17話「佐賀脱藩」⑰(救おうとする者たち)

こんばんは。

前回の続きです。文久二年(1862年)の一月、江戸城門前で老中・安藤信正が襲撃された“坂下門外の変”の場面を描きました。

これは既に幕府に捕らえられていた佐賀藩士・中野方蔵の立場では、極めて都合の悪い展開だったはずです。

大木喬任・江藤新平らは、親友・中野方蔵を窮地から救おうと奔走することに。今回のお話は、江戸(東京)と佐賀の往復で展開します。

――老中襲撃事件の直後、江戸城内は騒然としていた。

「対馬守(安藤信正)さまは、ご無事なのだな!」

「手傷は負われておいでですが、お命には別状はござらぬ。」

「賊は、一人残らず、斬り捨て申した!」

「おのれ…不逞(ふてい)の浪士どもめ!」

“桜田門外の変”とは異なり、駕籠の中にいた老中・安藤信正には、襲撃者が放った銃弾が当たらなかった。

警備も厳重となっており、“坂下門外の変”では浪士たちの計画は失敗に終わったのである。

――この事件には、余波があった。

城内の書院にも幕閣たちが集まり、騒然としている。

「ご老中は、安藤さまは!いかがなさいましたか。」

「…小笠原どのか。ご無事ではあったのだがな。」

諸外国との難事にも対応した老中・安藤。唐津藩・小笠原長行ら、開国を進める幕府官僚の評判は悪くなかったが、負傷により療養、求心力が低下する。

「その場で打ち合わず、逃げ去るとは…。」

「武家の名折れよ…。」

どこからともなく、批判も湧いてくる。幕府内部にも、襲撃から身を守るべく退避した老中・安藤に、「そもそも“武士として”どうか」という声までが生じる。

老中を襲撃した浪士たちの狙いの一つ、幕府を揺さぶる効果は生じていた。

――冬の突き抜けた寒さが続く、江戸の牢獄。

「大木兄さん、江藤くん…それがし、少々調子づいていたのかもしれませぬ。」

弱々しく反省の言葉をつぶやく、中野方蔵。あるいは急ぎ過ぎていたのか、人付き合いを広げすぎたのかもしれない。

中野は、獄中からの手紙をしたためていた。

「…これも“身から出た錆”。恥じ入るばかりです。」

いつものように、佐賀の同志たちに熱気を伝える文面を書ける状況にはない。囚われの身では高らかに“国事”を語ることはできないのだ。

――佐賀。大木が右拳に握りしめているのは、中野からの手紙。

「…中野。」

「都合の悪か事に、安藤老中を襲った者たちは、大橋の塾の門弟らしい。」

江藤は淡々と語っているが、内心は大木と同じ想いだ。

「一時、中野が出入りした塾だな。」

その場に居合わせた坂井辰之允。以前の、中野からの手紙を思い起こす。

〔参照(中盤):第17話「佐賀脱藩」④(上方からの“花嫁”)〕

ここで、江藤が一言を発する。

「獄につながれておるとはいえ、文(ふみ)が届くならば、途切れず続けよう。」

――江戸。次第に身体の弱っていく中野のもとに手紙が届いた。

差出人は、江藤だった。

「…どうした、中野。まるで、囚われの佳人(美人)のようではないか。」

「これもお主が軽率に人と関わったゆえ。お疑いが晴れるまで辛抱せよ。」

途中で役人が見る事を想定したか。堅物の江藤にしては、軽い文面である。

「中野は“八方美人”だったのか騒動に巻き込まれた」と見せたい意図か。

許される範囲で中野も筆を執った。親友二人には伝えておきたい事がある。

「江藤くん、大木兄さんにもお伝えください。この国に必要な学問の事です。」

――佐賀城内。大木は藩の重役に掛け合っていた。

「中野は藩校・弘道館でも規律を重んじた男。暴挙には関わりのなかです。」

「…騒動の首魁(しゅかい)・大橋の塾に出入りしたのだぞ。」

中野方蔵、藩校では“優等生”の振る舞いだった。佐賀藩の上層部にも受けが良いため、江戸に出られた経緯がある。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑤(仮面の優等生)〕

――それが、いまや幕府から老中襲撃への関与を疑われている。

「まさか、中野があのような騒ぎに関わるとは…。」

佐賀藩保守派の筆頭格・原田小四郎をはじめ、重役たちに動揺も見られる。

「あやつは、学ぶ気持ちの強すぎ、人付き合いの良過ぎたとです。」

大木は、腹立ち気味に言い放った。

「中野は勉強熱心ゆえに、市中の私塾にも出入りした」という訴えだ。

――話は通らない。もどかしい思いのまま、その場から退出する大木。

「大木さん、いかがだったか。」

江藤が尋ねる。大木は無言で拳を握り、口惜しそうにしている。

「…まだだ。神陽先生も、副島さんもいる。諦(あきら)める道理は無い。」

大木は絞り出すように語った。

親友・中野を救う努力を打ち消すように、“坂下門外の変”が暗い影を落とす。大木や江藤が期待する面々に、幕府に気を遣う“保守派”の手が回っていた。

――再び、江戸。佐賀藩の屋敷でも訴えを続ける者がいた。

「あれは短慮に加わる者ではない。中野の釈放を掛け合っていただきたい。」

大木・江藤の先輩格である、副島種臣も上役への談判を繰り返している。

「副島よ、伝えねばならない事がある。」

「…先のお話を、お聞き届けくだされ。」

「佐賀のご隠居の傍に仕えよ。内密の役目ゆえ、他国との関わりも許さぬ。」

江戸で若手藩士の学問を指導する副島だが、佐賀に送還されることとなった。

前藩主・鍋島直正の側近に加えるためという名目も付き、自由に手紙を出す事も禁じられたのである。

(続く)

前回の続きです。文久二年(1862年)の一月、江戸城門前で老中・安藤信正が襲撃された“坂下門外の変”の場面を描きました。

これは既に幕府に捕らえられていた佐賀藩士・中野方蔵の立場では、極めて都合の悪い展開だったはずです。

大木喬任・江藤新平らは、親友・中野方蔵を窮地から救おうと奔走することに。今回のお話は、江戸(東京)と佐賀の往復で展開します。

――老中襲撃事件の直後、江戸城内は騒然としていた。

「対馬守(安藤信正)さまは、ご無事なのだな!」

「手傷は負われておいでですが、お命には別状はござらぬ。」

「賊は、一人残らず、斬り捨て申した!」

「おのれ…不逞(ふてい)の浪士どもめ!」

“桜田門外の変”とは異なり、駕籠の中にいた老中・安藤信正には、襲撃者が放った銃弾が当たらなかった。

警備も厳重となっており、“坂下門外の変”では浪士たちの計画は失敗に終わったのである。

――この事件には、余波があった。

城内の書院にも幕閣たちが集まり、騒然としている。

「ご老中は、安藤さまは!いかがなさいましたか。」

「…小笠原どのか。ご無事ではあったのだがな。」

諸外国との難事にも対応した老中・安藤。唐津藩・小笠原長行ら、開国を進める幕府官僚の評判は悪くなかったが、負傷により療養、求心力が低下する。

「その場で打ち合わず、逃げ去るとは…。」

「武家の名折れよ…。」

どこからともなく、批判も湧いてくる。幕府内部にも、襲撃から身を守るべく退避した老中・安藤に、「そもそも“武士として”どうか」という声までが生じる。

老中を襲撃した浪士たちの狙いの一つ、幕府を揺さぶる効果は生じていた。

――冬の突き抜けた寒さが続く、江戸の牢獄。

「大木兄さん、江藤くん…それがし、少々調子づいていたのかもしれませぬ。」

弱々しく反省の言葉をつぶやく、中野方蔵。あるいは急ぎ過ぎていたのか、人付き合いを広げすぎたのかもしれない。

中野は、獄中からの手紙をしたためていた。

「…これも“身から出た錆”。恥じ入るばかりです。」

いつものように、佐賀の同志たちに熱気を伝える文面を書ける状況にはない。囚われの身では高らかに“国事”を語ることはできないのだ。

――佐賀。大木が右拳に握りしめているのは、中野からの手紙。

「…中野。」

「都合の悪か事に、安藤老中を襲った者たちは、大橋の塾の門弟らしい。」

江藤は淡々と語っているが、内心は大木と同じ想いだ。

「一時、中野が出入りした塾だな。」

その場に居合わせた坂井辰之允。以前の、中野からの手紙を思い起こす。

〔参照(中盤):

ここで、江藤が一言を発する。

「獄につながれておるとはいえ、文(ふみ)が届くならば、途切れず続けよう。」

――江戸。次第に身体の弱っていく中野のもとに手紙が届いた。

差出人は、江藤だった。

「…どうした、中野。まるで、囚われの佳人(美人)のようではないか。」

「これもお主が軽率に人と関わったゆえ。お疑いが晴れるまで辛抱せよ。」

途中で役人が見る事を想定したか。堅物の江藤にしては、軽い文面である。

「中野は“八方美人”だったのか騒動に巻き込まれた」と見せたい意図か。

許される範囲で中野も筆を執った。親友二人には伝えておきたい事がある。

「江藤くん、大木兄さんにもお伝えください。この国に必要な学問の事です。」

――佐賀城内。大木は藩の重役に掛け合っていた。

「中野は藩校・弘道館でも規律を重んじた男。暴挙には関わりのなかです。」

「…騒動の首魁(しゅかい)・大橋の塾に出入りしたのだぞ。」

中野方蔵、藩校では“優等生”の振る舞いだった。佐賀藩の上層部にも受けが良いため、江戸に出られた経緯がある。

〔参照:

――それが、いまや幕府から老中襲撃への関与を疑われている。

「まさか、中野があのような騒ぎに関わるとは…。」

佐賀藩保守派の筆頭格・原田小四郎をはじめ、重役たちに動揺も見られる。

「あやつは、学ぶ気持ちの強すぎ、人付き合いの良過ぎたとです。」

大木は、腹立ち気味に言い放った。

「中野は勉強熱心ゆえに、市中の私塾にも出入りした」という訴えだ。

――話は通らない。もどかしい思いのまま、その場から退出する大木。

「大木さん、いかがだったか。」

江藤が尋ねる。大木は無言で拳を握り、口惜しそうにしている。

「…まだだ。神陽先生も、副島さんもいる。諦(あきら)める道理は無い。」

大木は絞り出すように語った。

親友・中野を救う努力を打ち消すように、“坂下門外の変”が暗い影を落とす。大木や江藤が期待する面々に、幕府に気を遣う“保守派”の手が回っていた。

――再び、江戸。佐賀藩の屋敷でも訴えを続ける者がいた。

「あれは短慮に加わる者ではない。中野の釈放を掛け合っていただきたい。」

大木・江藤の先輩格である、副島種臣も上役への談判を繰り返している。

「副島よ、伝えねばならない事がある。」

「…先のお話を、お聞き届けくだされ。」

「佐賀のご隠居の傍に仕えよ。内密の役目ゆえ、他国との関わりも許さぬ。」

江戸で若手藩士の学問を指導する副島だが、佐賀に送還されることとなった。

前藩主・鍋島直正の側近に加えるためという名目も付き、自由に手紙を出す事も禁じられたのである。

(続く)

2022年02月01日

第17話「佐賀脱藩」⑯(つながりは諸刃の剣)

こんばんは。

文久二年(1862年)。年明け早々の江戸市中。ある銭湯に来ていた、佐賀藩士・中野方蔵は逃げ道のない窮地にありました。

中野は、親友の二人。熟慮する大木喬任(民平)とも、理論派の江藤新平とも少し違ったタイプで、人との交流に長けている印象です。

佐賀から全国へ、今後の政局に向けた人脈をつくるため、中野は、留学先の幕府の学問所だけでなく、市中の私塾にも出入りしました。

この時期、皇女・和宮の江戸降嫁に際して、儒学者・大橋訥庵らに挙兵を企てた容疑がかかっており、関係者が次々と捕縛(ほばく)されています。

人付き合いの範囲が広い中野は、この大橋の塾にも出入りしていたのです。では、前回のラストの場面から、ご覧ください。

――銭湯の表口から幕府の捕り方が、中野方蔵を取り囲む。

「佐賀の中野方蔵だな。おぬし…、大橋訥庵の塾に出入りしたであろう!」

捕り方のまとめ役が“御用改め”について、第一声を発した。

「はっ、佐賀の中野と申すは、それがしにござります。」

「神妙(しんみょう)にいたせ!」

「仰せのとおり、大橋の塾に出入りしたことがござります。」

「…そうか、認めるか。」

――充実した、他藩の志士との交友関係。

それが自身を危機にと追いやっているのだが、中野は泰然としている。

「何か大事でも、起き申したか。」

逆に捕り方に質問をする中野。

「…極めて、不埒(ふらち)な企てがあったと申しておこう。」

捕り方は言葉をにごした。江戸に入られた皇女・和宮“奪還”の計画があったなどど、口にできない。町人や下級武士も多い銭湯などで語れる事ではない。

――何やら、どちらが尋問しているかわからない。

先んじて、話をぐいぐいと進める中野。

「それは、けしからぬ事。そのような塾と見抜けず、恥じ入りまする。」

「中野とか申す者。その方にも疑いはかかっておるのだぞ。」

捕り方は、少し呆れたような物言いをした。

「それがしが存じおるような事柄は、包み隠さず申し上げます。」

「…それは、殊勝(しゅしょう)な心がけではないか。」

「かかるお疑いを持たれるとは、それがしの不徳の致すところ。」

「…では、お縄を頂戴(ちょうだい)しろ。」

――粛々と“仕事”は進むが、中野の勢いに押され気味の幕府の捕り方。

「やむを得ぬ事に、ございます。」

中野は、やけに、あっさり“捕まる”と答えた。

「…わかっておるではないか。」

捕り方が、拍子(ひょうし)抜けした表情を見せる。

中野方蔵については、意外に“豪傑肌”という評価もある。逃げても捕まるから得策ではないと考えたか、粛々(しゅくしゅく)と受け答えを進める。

――中野が来た銭湯は、一時騒然とした。

捕り方のまとめ役が、少し調子を崩して、こう言った。

「では、…引っ立てぇ~ぃ。」

「おいおい。あの兄ちゃん、連れて行かれちまったぜ…」

しばらく江戸っ子たちは、どよめいていたが、直に世間話へと戻っていった。

和宮の行列が江戸へと入った、文久元年の年末から翌・文久二年の年明けまで、このように志士の捕縛は相次いでいた。

黙っていなかったのは“尊王攘夷”思想の儒学者・大橋訥庵に連なる者たち。その中でも過激な残党だった。

――そして、中野が幕吏に捕らえられてから3日ほど後。

パァン!

江戸城・坂下門外に銃声が響く。弾丸は老中・安藤信正の乗る、駕籠(かご)に向けて放たれた。

「天子さまを唆(そそのか)し、皇女さまを江戸にお連れ奉った事、許せん。」

「奸物(かんぶつ)、安藤め。覚悟しろ!」

まず駕籠への銃声で合図を兼ねて、襲撃対象者の足を止めて斬りかかる。

この2年近く前にも水戸脱藩などの浪士たちが、大老・井伊直弼を襲撃した。その“桜田門外の変”を思わせるような手口だった。

(続く)

文久二年(1862年)。年明け早々の江戸市中。ある銭湯に来ていた、佐賀藩士・中野方蔵は逃げ道のない窮地にありました。

中野は、親友の二人。熟慮する大木喬任(民平)とも、理論派の江藤新平とも少し違ったタイプで、人との交流に長けている印象です。

佐賀から全国へ、今後の政局に向けた人脈をつくるため、中野は、留学先の幕府の学問所だけでなく、市中の私塾にも出入りしました。

この時期、皇女・和宮の江戸降嫁に際して、儒学者・大橋訥庵らに挙兵を企てた容疑がかかっており、関係者が次々と捕縛(ほばく)されています。

人付き合いの範囲が広い中野は、この大橋の塾にも出入りしていたのです。では、前回のラストの場面から、ご覧ください。

――銭湯の表口から幕府の捕り方が、中野方蔵を取り囲む。

「佐賀の中野方蔵だな。おぬし…、大橋訥庵の塾に出入りしたであろう!」

捕り方のまとめ役が“御用改め”について、第一声を発した。

「はっ、佐賀の中野と申すは、それがしにござります。」

「神妙(しんみょう)にいたせ!」

「仰せのとおり、大橋の塾に出入りしたことがござります。」

「…そうか、認めるか。」

――充実した、他藩の志士との交友関係。

それが自身を危機にと追いやっているのだが、中野は泰然としている。

「何か大事でも、起き申したか。」

逆に捕り方に質問をする中野。

「…極めて、不埒(ふらち)な企てがあったと申しておこう。」

捕り方は言葉をにごした。江戸に入られた皇女・和宮“奪還”の計画があったなどど、口にできない。町人や下級武士も多い銭湯などで語れる事ではない。

――何やら、どちらが尋問しているかわからない。

先んじて、話をぐいぐいと進める中野。

「それは、けしからぬ事。そのような塾と見抜けず、恥じ入りまする。」

「中野とか申す者。その方にも疑いはかかっておるのだぞ。」

捕り方は、少し呆れたような物言いをした。

「それがしが存じおるような事柄は、包み隠さず申し上げます。」

「…それは、殊勝(しゅしょう)な心がけではないか。」

「かかるお疑いを持たれるとは、それがしの不徳の致すところ。」

「…では、お縄を頂戴(ちょうだい)しろ。」

――粛々と“仕事”は進むが、中野の勢いに押され気味の幕府の捕り方。

「やむを得ぬ事に、ございます。」

中野は、やけに、あっさり“捕まる”と答えた。

「…わかっておるではないか。」

捕り方が、拍子(ひょうし)抜けした表情を見せる。

中野方蔵については、意外に“豪傑肌”という評価もある。逃げても捕まるから得策ではないと考えたか、粛々(しゅくしゅく)と受け答えを進める。

――中野が来た銭湯は、一時騒然とした。

捕り方のまとめ役が、少し調子を崩して、こう言った。

「では、…引っ立てぇ~ぃ。」

「おいおい。あの兄ちゃん、連れて行かれちまったぜ…」

しばらく江戸っ子たちは、どよめいていたが、直に世間話へと戻っていった。

和宮の行列が江戸へと入った、文久元年の年末から翌・文久二年の年明けまで、このように志士の捕縛は相次いでいた。

黙っていなかったのは“尊王攘夷”思想の儒学者・大橋訥庵に連なる者たち。その中でも過激な残党だった。

――そして、中野が幕吏に捕らえられてから3日ほど後。

パァン!

江戸城・坂下門外に銃声が響く。弾丸は老中・安藤信正の乗る、駕籠(かご)に向けて放たれた。

「天子さまを唆(そそのか)し、皇女さまを江戸にお連れ奉った事、許せん。」

「奸物(かんぶつ)、安藤め。覚悟しろ!」

まず駕籠への銃声で合図を兼ねて、襲撃対象者の足を止めて斬りかかる。

この2年近く前にも水戸脱藩などの浪士たちが、大老・井伊直弼を襲撃した。その“桜田門外の変”を思わせるような手口だった。

(続く)