2024年08月31日

「滑込の剣」(13)“聖地”もまた、修行の場

こんばんは。佐賀県に生まれたものの、大都市圏で相当な長い歳月を生きてきました。それでも、私は佐賀の人なのか、あるいは…

その“別天地”の人になりきれば、ある意味で幸せなのかもしれませんが、心のどこかで、“浮き草”のような根っこがハッキリしない感覚があります。

半ば、余所(よそ)者として生きる私は「佐賀城」という地元の象徴的な場所で、“練り上げられた力”と出会います。

――「こんにちは。ご案内しましょうか。」

歴史館のボランティアスタッフの方は、年配の男性が多いようだ。

「では、ご説明をお願いできますか。」

この佐賀城本丸歴史館が建って以来、何度か…いや何度も来ているのだが、案内を請うのは初めてかもしれない。

私が幕末・明治期を中心として、佐賀の歴史に関心を持ち始めてから、意外とその履歴は浅い。

――その歴史の魅力に気付いてから、まだ5年ぐらいだ。

最初の半年ほどで、猛然と知識を吸収した。そして、ブログで思い付くままに書き始めて数年が経った。

だが、書き進めるほどに難易度は高くなり、「調べては継ぎ足し、書いてはまた調べ…」と、ここに来て、蓄積の無さが目立ってきている。

「このあたりで、知識の豊富な方と話をしてみよう。」という気も起きたのだ。

――そのような、試みの結果。

案内に立ってくださった方だが、少し話を聞いただけでも、膨大な蓄積をお持ちであることが見えた。

それも、遠方から佐賀を見る私には、得がたいところ。「地元で生きた歳月」と「歴史の知識」がともにあるのだ。

だが、私から返す言葉に案内の方が、時折「ほーぅ」というような反応をされるので、地元へと私が“持ち帰った”内容にも何らかの刺激はあるようだ。

私は歴史館に幾度か立ち寄り、通常の展示を知っているが、見る人によって、どのような角度から見るかによっても、佐賀の歴史は違って見えるはず。

私を案内くださった方、また、他のスタッフの人は、「佐賀の歴史を知らない来館者」が初めて訪れたときには、何から語るのだろうか。とても興味がある。

これは、今までに無かった類(たぐい)の気付きだった。ご案内の方に御礼を申し述べた後、「時には日常から離れて、ここに修行に来ねば…」と感じていた。

その“別天地”の人になりきれば、ある意味で幸せなのかもしれませんが、心のどこかで、“浮き草”のような根っこがハッキリしない感覚があります。

半ば、余所(よそ)者として生きる私は「佐賀城」という地元の象徴的な場所で、“練り上げられた力”と出会います。

――「こんにちは。ご案内しましょうか。」

歴史館のボランティアスタッフの方は、年配の男性が多いようだ。

「では、ご説明をお願いできますか。」

この佐賀城本丸歴史館が建って以来、何度か…いや何度も来ているのだが、案内を請うのは初めてかもしれない。

私が幕末・明治期を中心として、佐賀の歴史に関心を持ち始めてから、意外とその履歴は浅い。

――その歴史の魅力に気付いてから、まだ5年ぐらいだ。

最初の半年ほどで、猛然と知識を吸収した。そして、ブログで思い付くままに書き始めて数年が経った。

だが、書き進めるほどに難易度は高くなり、「調べては継ぎ足し、書いてはまた調べ…」と、ここに来て、蓄積の無さが目立ってきている。

「このあたりで、知識の豊富な方と話をしてみよう。」という気も起きたのだ。

――そのような、試みの結果。

案内に立ってくださった方だが、少し話を聞いただけでも、膨大な蓄積をお持ちであることが見えた。

それも、遠方から佐賀を見る私には、得がたいところ。「地元で生きた歳月」と「歴史の知識」がともにあるのだ。

だが、私から返す言葉に案内の方が、時折「ほーぅ」というような反応をされるので、地元へと私が“持ち帰った”内容にも何らかの刺激はあるようだ。

私は歴史館に幾度か立ち寄り、通常の展示を知っているが、見る人によって、どのような角度から見るかによっても、佐賀の歴史は違って見えるはず。

私を案内くださった方、また、他のスタッフの人は、「佐賀の歴史を知らない来館者」が初めて訪れたときには、何から語るのだろうか。とても興味がある。

これは、今までに無かった類(たぐい)の気付きだった。ご案内の方に御礼を申し述べた後、「時には日常から離れて、ここに修行に来ねば…」と感じていた。

2024年08月26日

「滑込の剣」(12)扉の先に、待っていたもの

前回は“帰藩”時、恒例の「殿様へのご挨拶」でしたが、今年5月に佐賀まで、私が“滑り込んだ”理由は、この先の本丸歴史館にありました。

幕末の佐賀藩が、明治の新時代に送り出した“稀才”・江藤新平を特集する企画展。そこで、私を待ち受けていたものは…

――「いざ、本丸へ。」

20年ほども前になるか、かろうじて、現存する「鯱の門」をくぐれば、佐賀城の本丸には「何(なん)もなか」空間がひろがっていた。

ところどころ草むらがある、平たい場所でも、周囲に石垣は残るので、天守台に登って写真を撮ってみたりもしたが、今ひとつ盛り上がりには欠けたものだ。

――でも、今は本丸御殿がある。

佐賀県に生まれたものの、長らく県民ではない歳月を経た、私があえて言う。「ここには、“私たち”のお城がある」と。やはり、建物の存在感は大きい。

だが、現在からおよそ150年前、この場所で「新政府の出兵に伴う武力衝突」が起きている。いわゆる「佐賀の役」だ。日本を幕末から近代へと導いた、かつての佐賀藩の本拠地は、立派な門だけを残して、その姿を消したのだ。

――近年では「佐賀戦争」という呼称も有力となっている。

今まで“佐賀の乱”と語られてきたが、当時は“反乱”というより、発端は「騒動」や「事件」と捉えられたらしい。時系列からは「応戦」したという解釈もできる。

まず、不名誉な“反乱”扱いは解消せねばならないが、無念な経過をたどった出来事に違いはなく、それを乗り越える答えは、自分で掴み取るほかはない。

「ここから私は、真の佐賀への扉を開く。」

そのぐらい勢い込んで、本丸御殿へと入った私。

「こんにちは。」

不意に声をかけられた。いや、入館者に挨拶をするのは、普通の対応だ。私の意気込みが強すぎて、横に人がいるのにも気付かなかった。

そこで向かい合ったのは、歴史館の人(ボランティアスタッフの方)だった。

幕末の佐賀藩が、明治の新時代に送り出した“稀才”・江藤新平を特集する企画展。そこで、私を待ち受けていたものは…

――「いざ、本丸へ。」

20年ほども前になるか、かろうじて、現存する「鯱の門」をくぐれば、佐賀城の本丸には「何(なん)もなか」空間がひろがっていた。

ところどころ草むらがある、平たい場所でも、周囲に石垣は残るので、天守台に登って写真を撮ってみたりもしたが、今ひとつ盛り上がりには欠けたものだ。

――でも、今は本丸御殿がある。

佐賀県に生まれたものの、長らく県民ではない歳月を経た、私があえて言う。「ここには、“私たち”のお城がある」と。やはり、建物の存在感は大きい。

だが、現在からおよそ150年前、この場所で「新政府の出兵に伴う武力衝突」が起きている。いわゆる「佐賀の役」だ。日本を幕末から近代へと導いた、かつての佐賀藩の本拠地は、立派な門だけを残して、その姿を消したのだ。

――近年では「佐賀戦争」という呼称も有力となっている。

今まで“佐賀の乱”と語られてきたが、当時は“反乱”というより、発端は「騒動」や「事件」と捉えられたらしい。時系列からは「応戦」したという解釈もできる。

まず、不名誉な“反乱”扱いは解消せねばならないが、無念な経過をたどった出来事に違いはなく、それを乗り越える答えは、自分で掴み取るほかはない。

「ここから私は、真の佐賀への扉を開く。」

そのぐらい勢い込んで、本丸御殿へと入った私。

「こんにちは。」

不意に声をかけられた。いや、入館者に挨拶をするのは、普通の対応だ。私の意気込みが強すぎて、横に人がいるのにも気付かなかった。

そこで向かい合ったのは、歴史館の人(ボランティアスタッフの方)だった。

2024年08月18日

「滑込の剣」(11)いつでも、ここにおる

相変わらず、暑いですね。5月の旅を綴っていますが、その記憶を書き起こしているのは、8月のお盆も過ぎた時期です。

この時点でも陽射しはわりと強かったのですが、その光があたる先には…

――随分と時間を使ったが、ようやく佐賀県庁を出る。

県庁も、かつての佐賀城の敷地内に建っているのだが、本丸御殿を再現した歴史館までは少し距離がある。

木陰は夏とは違って、まだ涼しくあるので、影づたいに真っ直ぐに進んでいく。

同じく城内に位置する“サガテレビ”を目印として、道を曲がると、まもなく本丸の建物が見えてくる。

――「久しいのう。よく、来たな。」

当ブログの特徴で、“佐賀の賢人”の銅像を見かけると対話が始まる…のが、通例である。

五月の昼、高くなった陽の光を受けた、その横顔。資料の写真では、よくお見かけしている、第10代の佐賀藩主・鍋島直正公。

「はっ、ご尊顔(そんがん)を拝(はい)し奉(たてまつ)り…」

さすがに移動続きで、私も疲れてきている。

「…なんだ、お主、“へろへろ”ではないか。」

そうだ、佐賀の殿様が仰せのとおり、私はくたびれている。しかし、そんな私だからこそ、聞こえる声もある。

「はっ、“ぼろぼろ”の感じにて参じまして、恐れ入ります。」

「相変わらずよのう。」

――佐賀の殿様の御前(ごぜん)である。

きっと、この場所に立ち寄る、現代の“佐賀藩士”も結構いて、何かを成し遂げた、高い地位についた、財産や幸福を得た…という勝利の報告も多いだろう。

それは、佐賀出身者にとっては“名誉の帰藩”で、いわば「凱旋のご挨拶」をする場所であるのかもしれない。その一方で、私は報告すべき成果を上げてはいない。ただ、大都市圏で、冴えているとは言い難い日々を送り、心の中で「佐賀を叫ぶ」だけの存在だ。

――「そう、悔いるのは早い。お主は、まだ生きているのだからな。」

幕末期の名君として知られる、鍋島直正公が世を去ってから、すでに150年以上の時が流れている。

「せっかく佐賀へと戻る時を得たのだ。存分に学んでいくがよい。」

「はっ、そのために駆け込んで参りましたので、それは抜かりなく。」

私も佐賀の街に来ればご挨拶に立ち寄る。亡くなった方が現世に帰ってくるというお盆でなくとも、幕末の名君には会える…という感覚を持っている。

――鍋島直正公は幕末の動乱期に、佐賀の藩政を立て直した。

そして、海外の列強の動きに神経を遣って近代化を進めながら、佐賀藩内で暮らす領民の生活にも心を砕いたという。

もともとは陽気な性格だったと伝わる、鍋島直正公だが、その悩み多き生き方は、胃腸をはじめとして、消化器系の疾患に表れたようだ。

「…殿、今度は胃薬でもお供えしましょうか?」

「うむ、ありがたいが、もはや銅像の身ゆえ、気遣いは無用じゃ。」

この街には、いつでも殿様の姿があって、私とっては、その存在が母港の燈台のように光って見えている。

この時点でも陽射しはわりと強かったのですが、その光があたる先には…

――随分と時間を使ったが、ようやく佐賀県庁を出る。

県庁も、かつての佐賀城の敷地内に建っているのだが、本丸御殿を再現した歴史館までは少し距離がある。

木陰は夏とは違って、まだ涼しくあるので、影づたいに真っ直ぐに進んでいく。

同じく城内に位置する“サガテレビ”を目印として、道を曲がると、まもなく本丸の建物が見えてくる。

――「久しいのう。よく、来たな。」

当ブログの特徴で、“佐賀の賢人”の銅像を見かけると対話が始まる…のが、通例である。

五月の昼、高くなった陽の光を受けた、その横顔。資料の写真では、よくお見かけしている、第10代の佐賀藩主・鍋島直正公。

「はっ、ご尊顔(そんがん)を拝(はい)し奉(たてまつ)り…」

さすがに移動続きで、私も疲れてきている。

「…なんだ、お主、“へろへろ”ではないか。」

そうだ、佐賀の殿様が仰せのとおり、私はくたびれている。しかし、そんな私だからこそ、聞こえる声もある。

「はっ、“ぼろぼろ”の感じにて参じまして、恐れ入ります。」

「相変わらずよのう。」

――佐賀の殿様の御前(ごぜん)である。

きっと、この場所に立ち寄る、現代の“佐賀藩士”も結構いて、何かを成し遂げた、高い地位についた、財産や幸福を得た…という勝利の報告も多いだろう。

それは、佐賀出身者にとっては“名誉の帰藩”で、いわば「凱旋のご挨拶」をする場所であるのかもしれない。その一方で、私は報告すべき成果を上げてはいない。ただ、大都市圏で、冴えているとは言い難い日々を送り、心の中で「佐賀を叫ぶ」だけの存在だ。

――「そう、悔いるのは早い。お主は、まだ生きているのだからな。」

幕末期の名君として知られる、鍋島直正公が世を去ってから、すでに150年以上の時が流れている。

「せっかく佐賀へと戻る時を得たのだ。存分に学んでいくがよい。」

「はっ、そのために駆け込んで参りましたので、それは抜かりなく。」

私も佐賀の街に来ればご挨拶に立ち寄る。亡くなった方が現世に帰ってくるというお盆でなくとも、幕末の名君には会える…という感覚を持っている。

――鍋島直正公は幕末の動乱期に、佐賀の藩政を立て直した。

そして、海外の列強の動きに神経を遣って近代化を進めながら、佐賀藩内で暮らす領民の生活にも心を砕いたという。

もともとは陽気な性格だったと伝わる、鍋島直正公だが、その悩み多き生き方は、胃腸をはじめとして、消化器系の疾患に表れたようだ。

「…殿、今度は胃薬でもお供えしましょうか?」

「うむ、ありがたいが、もはや銅像の身ゆえ、気遣いは無用じゃ。」

この街には、いつでも殿様の姿があって、私とっては、その存在が母港の燈台のように光って見えている。

2024年08月10日

「滑込の剣」(10)どこまでも熱く、SAGA

こんばんは。延々と暑い夏が続いている感じがありますが、今年(2024年)は、パリオリンピックも熱いですね。

連日、様々なスポーツが次々と登場して、寝不足の方もいるかもしれません。

さて、5月上旬の旅から出た記憶をたどりますが、この時も私はスポーツと出会いました。

――県庁の地下へ。

先ほどまで、1階ロビーで、佐賀の誇る賢人たちの銅像と“語らって”みたり、有田焼の壮大さに感心してみたり…となかなかに忙しい。

久しぶりに帰った、佐賀県を満喫しているようではあるが、さすがに一息つきたくなってきた。

ここで、クールダウンを兼ねて、地上にあるロビーから階段を降りてみることにした。

――佐賀には、地下にある施設が少ない。

私が直接に知る限りでは、佐賀県でデパートと言えば…という、佐賀玉屋さんの“玉ちか”ぐらいしか思いつかない。

日々、むやみやたらと地下に潜っていく、大都会暮らしの私ではあるが、佐賀で地下に入るときは特別感があるのだ。

――その地下で待っていたものは…

眼前に飛び込んできたのは、巨大な競技施設。厳密には、その模型だった。

「おおっ!これは、SAGAアリーナではないか…」

実際に、この巨大施設を見たことは無い。ただ、B'zやユーミンなどの大物アーティストの記念ライブ・コンサートや、羽生結弦さんのアイスショーなど…

…そう、都会でもめったに見られないものが、いまや佐賀には来る。

――そして、この一帯の競技施設(サンライズパーク)としては、

もちろん各地からアスリートが来る。今年(2024年)、「国民体育大会」から「国民スポーツ大会」へ。

この令和6年の秋に名称も新たに開催される、その第1回目が佐賀ということだそうだ。これも「はじまりの佐賀」、こう語っても良い感じだ。

※写真の右上には「鳥栖市」の表示がありました。全部写るように撮りたかった…

その名のとおり国内の大会だが、様々な競技が、県内の各地で開催される。

「佐賀が舞台になる!」これだけで、少しワクワクとする私も居るのだ。

夏の暑さは充分だが、心は熱くありたいから、前のめりになって聞いてみる。

「この秋。貴方の町に来る、競技は何ですか!?」と。

連日、様々なスポーツが次々と登場して、寝不足の方もいるかもしれません。

さて、5月上旬の旅から出た記憶をたどりますが、この時も私はスポーツと出会いました。

――県庁の地下へ。

先ほどまで、1階ロビーで、佐賀の誇る賢人たちの銅像と“語らって”みたり、有田焼の壮大さに感心してみたり…となかなかに忙しい。

久しぶりに帰った、佐賀県を満喫しているようではあるが、さすがに一息つきたくなってきた。

ここで、クールダウンを兼ねて、地上にあるロビーから階段を降りてみることにした。

――佐賀には、地下にある施設が少ない。

私が直接に知る限りでは、佐賀県でデパートと言えば…という、佐賀玉屋さんの“玉ちか”ぐらいしか思いつかない。

日々、むやみやたらと地下に潜っていく、大都会暮らしの私ではあるが、佐賀で地下に入るときは特別感があるのだ。

――その地下で待っていたものは…

眼前に飛び込んできたのは、巨大な競技施設。厳密には、その模型だった。

「おおっ!これは、SAGAアリーナではないか…」

実際に、この巨大施設を見たことは無い。ただ、B'zやユーミンなどの大物アーティストの記念ライブ・コンサートや、羽生結弦さんのアイスショーなど…

…そう、都会でもめったに見られないものが、いまや佐賀には来る。

――そして、この一帯の競技施設(サンライズパーク)としては、

もちろん各地からアスリートが来る。今年(2024年)、「国民体育大会」から「国民スポーツ大会」へ。

この令和6年の秋に名称も新たに開催される、その第1回目が佐賀ということだそうだ。これも「はじまりの佐賀」、こう語っても良い感じだ。

※写真の右上には「鳥栖市」の表示がありました。全部写るように撮りたかった…

その名のとおり国内の大会だが、様々な競技が、県内の各地で開催される。

「佐賀が舞台になる!」これだけで、少しワクワクとする私も居るのだ。

夏の暑さは充分だが、心は熱くありたいから、前のめりになって聞いてみる。

「この秋。貴方の町に来る、競技は何ですか!?」と。

タグ :佐賀

2024年08月04日

「滑込の剣」(9)クールなジャパンも見つけたり

暑中お見舞い申し上げます。全国的に酷暑が続きますが、今年は特に佐賀の気温が高めですね。皆様も、ご自愛くださいませ。

今回も5月上旬の“帰藩”の話を綴りますが、少し視点が変わり、県庁の中で見つけた、明治期の「クールジャパン(※)」を語ります。

※優れた日本文化を「かっこいい」ものとして、海外に普及させる取り組み。

――県庁ロビーで、例によって“銅像との対話”をしていた私。

ふと目を向けると、さらに強く、佐賀県庁が推すと思われる展示物が見えた。

明治初期、銅像として偉業が伝えられる“佐賀の七賢人”たちが生きた時代。

佐賀の産業面にも“エース”とも言うべき存在があった。それが有田地区で製作された、陶磁器だと考えている。

――私は陶磁器に関して、ほとんど無知である。

また、アートとして語れるだけの審美眼もない。

「おいには、そがん器用さのなかもんね~」と、先に宣言しておく。

ところで、江戸期に主に幕府に対して、必勝の献上(贈答)品を造るべく佐賀藩が秘密の製作拠点としたのが伊万里。

明治期に、日本で蓄積された陶磁器の事業で、海外展開を進めたのが有田。イメージだけで語ることが許されるなら、私のいまの理解はこんなものだ。

――これは、“クールジャパン”の先駆けではないか。

…とはいえ、全然知識の無い私は、こういう時は説明書きに目を凝らすのだ。

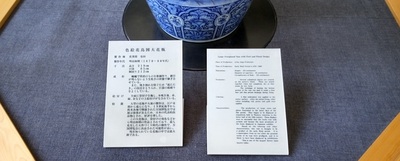

「色絵花鳥図大花瓶…」読み方がたどたどしくなりそうだが、すごく異様を放っている大きな花瓶である。

明治期に有田で製作されたものらしい。その高さは、私の背丈をゆうに超えるので、当然見上げる形になるが、219㎝もあるという。

19世紀後半に、欧米各地で盛んに開催された万国博覧会では、日本を代表する展示物だったとある。

「日本の洗練された美を示し、世界に影響を与えた」と語ることもできるだろう。

そして「博覧会と言えば、佐野常民…」。もちろん「クールジャパン」という言葉のない明治時代から、佐野は日本美術の保護・活用に努めていた。

私の思考回路だと、だいたい、こういう結論になってしまうのだ。

今回も5月上旬の“帰藩”の話を綴りますが、少し視点が変わり、県庁の中で見つけた、明治期の「クールジャパン(※)」を語ります。

※優れた日本文化を「かっこいい」ものとして、海外に普及させる取り組み。

――県庁ロビーで、例によって“銅像との対話”をしていた私。

ふと目を向けると、さらに強く、佐賀県庁が推すと思われる展示物が見えた。

明治初期、銅像として偉業が伝えられる“佐賀の七賢人”たちが生きた時代。

佐賀の産業面にも“エース”とも言うべき存在があった。それが有田地区で製作された、陶磁器だと考えている。

――私は陶磁器に関して、ほとんど無知である。

また、アートとして語れるだけの審美眼もない。

「おいには、そがん器用さのなかもんね~」と、先に宣言しておく。

ところで、江戸期に主に幕府に対して、必勝の献上(贈答)品を造るべく佐賀藩が秘密の製作拠点としたのが伊万里。

明治期に、日本で蓄積された陶磁器の事業で、海外展開を進めたのが有田。イメージだけで語ることが許されるなら、私のいまの理解はこんなものだ。

――これは、“クールジャパン”の先駆けではないか。

…とはいえ、全然知識の無い私は、こういう時は説明書きに目を凝らすのだ。

「色絵花鳥図大花瓶…」読み方がたどたどしくなりそうだが、すごく異様を放っている大きな花瓶である。

明治期に有田で製作されたものらしい。その高さは、私の背丈をゆうに超えるので、当然見上げる形になるが、219㎝もあるという。

19世紀後半に、欧米各地で盛んに開催された万国博覧会では、日本を代表する展示物だったとある。

「日本の洗練された美を示し、世界に影響を与えた」と語ることもできるだろう。

そして「博覧会と言えば、佐野常民…」。もちろん「クールジャパン」という言葉のない明治時代から、佐野は日本美術の保護・活用に努めていた。

私の思考回路だと、だいたい、こういう結論になってしまうのだ。