2022年09月04日

「“10周年”の想いに触れる」

こんばんは。

忙しさにかまけて今回は、完全に油断していました。毎週日曜に、佐賀城本丸歴史館で活動している『幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊』。

その10周年特別公演が、本日9月4日にあるとは把握していました。しかし、今年もライブ配信があると知ったのは、午前中の用事が終わってからでした。

○『幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊』10周年特別公演

https://www.livesbeyond.jp/2022cultureart/2022-07-222225.html

〔※外部リンク:「ライブスビヨンド」(佐賀県)の該当ページ〕

――配信があると気付いたので、すぐに観ました。

今回は超高速で振り返ります。1日に5つの演目を行う特別公演。

――まず、1本目『おないとし』

佐賀の“八賢人”のうち1822年生まれで、生誕200年の3名が主人公。

私的なまとめ方では、万能の研究主任・佐野常民と、情熱の開拓者・島義勇。そして賢人たちの師匠・枝吉神陽という紹介になると想います。

――順に、理系・体育会系・文系の方向性での強い個性が感じられます。

この演目が「上手い!」と思うのが、佐賀の賢人たちでは“年長組”の3人が、まだ「何者でもない」時期を描いた点です。

しかも、彼らが18歳の頃、1840年には清国(当時の中国)でアヘン戦争が起きていた事を時代背景としています。

三百藩とも語られる、江戸期の各地域の中でも、最も勉強したという評価も高い佐賀藩。その熱さを感じる演目でした。

――次に、2本目『佐賀人も人なり』

ついに「“おもてなし隊”が、この領域に展開したか!」と、ワクワクした演目。佐賀藩だけでなく、薩摩(鹿児島)の人物が登場します。

佐賀の殿様・鍋島直正公の母方のいとこ、薩摩藩主の島津斉彬公が登場。この島津様、他の演目でもよく見かける気もしますが、そこは気にしません。

薩摩藩主の傍には“名無しの薩摩侍”が控えます。こういう登場人物が出て来ると「何だか、大河ドラマっぽくていいぞ!」と、個人的には思います。

――時期は、日米修好通商条約が締結された頃。

1858年と聞いたと思います。話の軸になるのは、幕府が佐賀藩に貸与していた蒸気船・観光丸で、薩摩に向かった“秘密の航海”。

私も“本編”で描いた話ですが、この演目では佐野は先年に薩摩に行った…旨のセリフがあったりと、より史実の正確な表現が考慮されているようです。

〔参照:第14話「遣米使節」⑩(秘密の航海)〕

知られざる面白いエピソードだと考えており、私の場合は、秘密を守るために佐賀の忍者が戦う…というおまけ(創作)で、盛り上げることも試みました。

〔参照:第14話「遣米使節」⑨(聞かれては困る話)〕

――この出来事が、“寸劇”で見られるとは。

佐野常民に多大なストレスがかかっているのは、私も想像できるところです。

〔参照(終盤):第14話「遣米使節」⑪(名君たちの“約束”)〕

何せ幕府から借りた船で薩摩に“密航”するので、「そうなるな…」と思います。

この演目では佐賀藩が「政治的な主導権争いには関わらず、諸外国に備えて為すべき事をする」というスタンスを宣言したことも、納得の描き方でした。

――さて、3本目『茶飲みに来んか?』

舞台の茶室は、佐賀市内の神野公園にも復元されたもの。鍋島直正公が、隠居の場所として使っていたと聞きます。

明治初期の東京遷都(奠都)を佐賀藩士が主導する前日譚。やたらに地味と扱われる大木喬任が主役の話。無口な大木が、いつになく雄弁な演目です。

合間に江藤新平と“お茶菓子”争奪戦を繰り広げるなど、細かく“遊び“の要素もあるので楽しく見られます。

それにしても、江藤新平は演じる役者さんによって、結構、色んな表現の幅が取れるのだな…と、個人的にも勉強になるところがあります。

――そして、4本目『通せんぼ』

鉄道開業150周年の記念としての色合いが強い作品かなと思います。

“高輪築堤”の発見から、一部の佐賀への移設。そのメモリアルだからなのか、佐賀の“八賢人”が勢揃いという豪華な演出。

幕末期に落命した師匠・枝吉神陽。そして、明治の初頭には世を去った殿様・鍋島直正も、大隈重信の苦闘を見守ります。

「鉄道の輸送力で、食料の不足を解決しよう」と、各地域に生じる目先の問題だけでなく、国全体を見て課題を解決しようとした、大隈重信。

10周年特別公演にふさわしい演目に仕上がっていました。

――ラストの、5本目『江藤どんと西郷さん』

この演目にも、薩摩藩の人物が登場。しかも西郷隆盛に加えて、桐野利秋(“人斬り半次郎”としても著名)を描く事で、すごく厚みを感じる演目に。

また、表面的な文言で語られがちな「征韓論」を「西郷隆盛を使節として派遣する話し合いの試み」として、しっかり描いてあります。

この辺り、ほとんど「大河ドラマ」的なシナリオではないか…と考えました。

新しく江藤新平役を担当する役者さん。最初は線の細い印象でしたが、いざ演技に入ると“青い炎”でも見えるような静かな熱さが感じられます。

「驚くべき才能の持ち主だが、ピリピリしておって実に危うい」という評価もある江藤新平ですので、「こういう描き方も有りだな…」と思って見ていました。

――以上、私的な評論を繰り広げてしまいました。

私のような“歴史好き”ですら、幕末の佐賀藩には関心が薄かった10年前。

偶然に見かけたパンフレットで、コツコツと活動を始められていたことは知っていましたが、当時は、それほど興味を持つこともありませんでした。

きっと努力を重ねて、私も含めた多くの人々を振り向かせ、いまや特別公演では、座席間の距離に配慮しながらも、満席の様子に。

本当はもっと大々的にお祝いしても良いぐらいだと思うわけですが、この長文をもって、配信が届いた佐賀出身者の1人からのエールとさせてください。

○動画配信の参照〔再掲〕

魅力発掘プロデュース協会/幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」10周年特別公演

https://www.livesbeyond.jp/2022cultureart/2022-07-222225.html

〔※外部リンク:ライブスビヨンドの該当ページ〕

忙しさにかまけて今回は、完全に油断していました。毎週日曜に、佐賀城本丸歴史館で活動している『幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊』。

その10周年特別公演が、本日9月4日にあるとは把握していました。しかし、今年もライブ配信があると知ったのは、午前中の用事が終わってからでした。

○『幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊』10周年特別公演

https://www.livesbeyond.jp/2022cultureart/2022-07-222225.html

〔※外部リンク:「ライブスビヨンド」(佐賀県)の該当ページ〕

――配信があると気付いたので、すぐに観ました。

今回は超高速で振り返ります。1日に5つの演目を行う特別公演。

――まず、1本目『おないとし』

佐賀の“八賢人”のうち1822年生まれで、生誕200年の3名が主人公。

私的なまとめ方では、万能の研究主任・佐野常民と、情熱の開拓者・島義勇。そして賢人たちの師匠・枝吉神陽という紹介になると想います。

――順に、理系・体育会系・文系の方向性での強い個性が感じられます。

この演目が「上手い!」と思うのが、佐賀の賢人たちでは“年長組”の3人が、まだ「何者でもない」時期を描いた点です。

しかも、彼らが18歳の頃、1840年には清国(当時の中国)でアヘン戦争が起きていた事を時代背景としています。

三百藩とも語られる、江戸期の各地域の中でも、最も勉強したという評価も高い佐賀藩。その熱さを感じる演目でした。

――次に、2本目『佐賀人も人なり』

ついに「“おもてなし隊”が、この領域に展開したか!」と、ワクワクした演目。佐賀藩だけでなく、薩摩(鹿児島)の人物が登場します。

佐賀の殿様・鍋島直正公の母方のいとこ、薩摩藩主の島津斉彬公が登場。この島津様、他の演目でもよく見かける気もしますが、そこは気にしません。

薩摩藩主の傍には“名無しの薩摩侍”が控えます。こういう登場人物が出て来ると「何だか、大河ドラマっぽくていいぞ!」と、個人的には思います。

――時期は、日米修好通商条約が締結された頃。

1858年と聞いたと思います。話の軸になるのは、幕府が佐賀藩に貸与していた蒸気船・観光丸で、薩摩に向かった“秘密の航海”。

私も“本編”で描いた話ですが、この演目では佐野は先年に薩摩に行った…旨のセリフがあったりと、より史実の正確な表現が考慮されているようです。

〔参照:

知られざる面白いエピソードだと考えており、私の場合は、秘密を守るために佐賀の忍者が戦う…というおまけ(創作)で、盛り上げることも試みました。

〔参照:

――この出来事が、“寸劇”で見られるとは。

佐野常民に多大なストレスがかかっているのは、私も想像できるところです。

〔参照(終盤):

何せ幕府から借りた船で薩摩に“密航”するので、「そうなるな…」と思います。

この演目では佐賀藩が「政治的な主導権争いには関わらず、諸外国に備えて為すべき事をする」というスタンスを宣言したことも、納得の描き方でした。

――さて、3本目『茶飲みに来んか?』

舞台の茶室は、佐賀市内の神野公園にも復元されたもの。鍋島直正公が、隠居の場所として使っていたと聞きます。

明治初期の東京遷都(奠都)を佐賀藩士が主導する前日譚。やたらに地味と扱われる大木喬任が主役の話。無口な大木が、いつになく雄弁な演目です。

合間に江藤新平と“お茶菓子”争奪戦を繰り広げるなど、細かく“遊び“の要素もあるので楽しく見られます。

それにしても、江藤新平は演じる役者さんによって、結構、色んな表現の幅が取れるのだな…と、個人的にも勉強になるところがあります。

――そして、4本目『通せんぼ』

鉄道開業150周年の記念としての色合いが強い作品かなと思います。

“高輪築堤”の発見から、一部の佐賀への移設。そのメモリアルだからなのか、佐賀の“八賢人”が勢揃いという豪華な演出。

幕末期に落命した師匠・枝吉神陽。そして、明治の初頭には世を去った殿様・鍋島直正も、大隈重信の苦闘を見守ります。

「鉄道の輸送力で、食料の不足を解決しよう」と、各地域に生じる目先の問題だけでなく、国全体を見て課題を解決しようとした、大隈重信。

10周年特別公演にふさわしい演目に仕上がっていました。

――ラストの、5本目『江藤どんと西郷さん』

この演目にも、薩摩藩の人物が登場。しかも西郷隆盛に加えて、桐野利秋(“人斬り半次郎”としても著名)を描く事で、すごく厚みを感じる演目に。

また、表面的な文言で語られがちな「征韓論」を「西郷隆盛を使節として派遣する話し合いの試み」として、しっかり描いてあります。

この辺り、ほとんど「大河ドラマ」的なシナリオではないか…と考えました。

新しく江藤新平役を担当する役者さん。最初は線の細い印象でしたが、いざ演技に入ると“青い炎”でも見えるような静かな熱さが感じられます。

「驚くべき才能の持ち主だが、ピリピリしておって実に危うい」という評価もある江藤新平ですので、「こういう描き方も有りだな…」と思って見ていました。

――以上、私的な評論を繰り広げてしまいました。

私のような“歴史好き”ですら、幕末の佐賀藩には関心が薄かった10年前。

偶然に見かけたパンフレットで、コツコツと活動を始められていたことは知っていましたが、当時は、それほど興味を持つこともありませんでした。

きっと努力を重ねて、私も含めた多くの人々を振り向かせ、いまや特別公演では、座席間の距離に配慮しながらも、満席の様子に。

本当はもっと大々的にお祝いしても良いぐらいだと思うわけですが、この長文をもって、配信が届いた佐賀出身者の1人からのエールとさせてください。

○動画配信の参照〔再掲〕

魅力発掘プロデュース協会/幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」10周年特別公演

https://www.livesbeyond.jp/2022cultureart/2022-07-222225.html

〔※外部リンク:ライブスビヨンドの該当ページ〕

2021年11月05日

「誰かのために、SAGA」

こんばんは。

今週は「佐賀の演劇」の感想を続けました。動画の配信により、私も視聴できた『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』9周年特別上演の後半を語ります。

記事の投稿時点では以下より、当日の動画が参照できます。今回は3~5本目に対応した感想です。

【ライブス ビヨンド】『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』※外部サイト

https://www.livesbeyond.jp/cn13/2021-10-19.html

地元では、日曜になると佐賀城本丸歴史館に足の向く方々も増えているはず…今回の記事も、「いつ佐賀に帰れるんだかわからない」私の個人的な見方です。

――明治新政府の「方向性を定めた」人物の演目も。

大河ドラマ『青天を衝け』では姿をお見かけしませんが、大隈重信の面倒を見ながら(?)長崎で学び、明治期に活躍した副島種臣が主役のお話もありました。

副島と言えば、“国学”に通じて「朝廷が政権を運営した時代」の知識がとりわけ深く、“洋学”も習得して「西洋の近代的な政治体制」を理解する人物。

新政府を築くには不可欠だった、和洋の双方に通じる教養人。書道家としても著名な副島種臣ですが、「悩み多き人」でもあった様子。

――3本目の演目。『健やかなれば』

幕末と明治の時代を超え“一匹の蚊(?)”が、2つの場面をつないで展開するシナリオという理解でしょうか。

佐賀城の南堀端にあったと聞く、副島種臣の実家(枝吉家)。夏の水辺ならば蚊の出現は、妙な説得力を感じます。

――偉大すぎる兄貴・枝吉神陽…の弟の苦悩。

全国に轟く学問の才、富士山に下駄で登った…とか聞く抜群の体力、藩の重役から若い下級武士まで、広く慕われる影響力。

年寄りを敬い、子供にも優しい。そして愛妻家としての姿が見えるエピソードも。「本当に、こんな人居たのか…」と思うほどにパーフェクトな人物像が伝わります。

そんな“陽”の存在が兄・枝吉神陽。その“陰”で悩むのか、自信がなさそうな弟・次郎(のちの副島種臣)。

――弟・次郎、何やら蚊も叩けずに、弱々しく…

言い方を変えれば、“柔らかく”包みこんでしまう次郎の姿が印象的。この繊細さが、後半・明治期の佐野常民との場面で効いていると思いました。

前半の幕末期には、2本目でも大隈を煽(あお)っていた先輩・島義勇が発する言葉に押され、とりあえず走ります。

「生きてさえいれば、健やかでさえあれば…」悩み多き人、とくに若い方に届いてほしいメッセージが感じられる作品でした。

――続いて4本目。『まるぼうろ』

舞台は明治後半の時期ですが「八賢人 全員集合」とあったので、どうまとめるのか関心がありました。なんと「亡くなっている組」と「生きている組」で線引き。

序盤には“あの世”組の皆様でトークが展開。何やら楽しげでした。本筋に戻ると、大隈重信と「佐賀の菓子職人」を軸とした、ちょっと良い話。

「自分のためではなく、誰かのために動く…」そんな気持ちが、“まるぼうろ”の甘さのように、心に優しい作品という印象です。

――ラストの5本目。『故郷(くに)ば、錦で』

これも明治後期が舞台の作品。利発すぎる少年・田澤義鋪が「佐賀の八賢人」を紹介してくれる、“入門編”に最適な構成もあります。

最後まで田澤少年に素性を明かさない、老成した佐野常民の演技が深い。一言「潮が満ちた」とつぶやく佐野。出航へ向かうセリフに有明海が想われます。

その一方で、大隈重信の功績は、成長した田澤青年との会話で、にぎやかに語られる感じ。『ガタリンピック』でお馴染みの、鹿島への愛を感じる演目です。

〔参照(田澤義鋪 関連):連続ブログ小説「旅立の剣」(22)大きな河になれ〕

――そういえば、今年も残り2か月を切りました…

「大河ドラマ」を追いかけ、「演劇」に親しみ、「アニメ」にまでも感銘を受ける…色々と大変なこの頃ですが、今年も様々な物語で佐賀は私を救ってきました。

いまの私にできること…とりあえず、私も「佐賀の物語」を書きましょう。ひとまず今年中に“本編”を一話分ぐらいは書き進めることを、当面の目標にします。

なお、『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』に興味を持たれた方へ、以下の情報もご紹介します。全国に暮らす、“さがんもん”各位に届くことを願って。

【参考情報】

下記からのリンク先より各種動画が閲覧できるようです。

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊のYoutubeチャンネル)

当日、観劇された方の感想等の情報を見たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e973573.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

今週は「佐賀の演劇」の感想を続けました。動画の配信により、私も視聴できた『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』9周年特別上演の後半を語ります。

記事の投稿時点では以下より、当日の動画が参照できます。今回は3~5本目に対応した感想です。

【ライブス ビヨンド】『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』※外部サイト

https://www.livesbeyond.jp/cn13/2021-10-19.html

地元では、日曜になると佐賀城本丸歴史館に足の向く方々も増えているはず…今回の記事も、「いつ佐賀に帰れるんだかわからない」私の個人的な見方です。

――明治新政府の「方向性を定めた」人物の演目も。

大河ドラマ『青天を衝け』では姿をお見かけしませんが、大隈重信の面倒を見ながら(?)長崎で学び、明治期に活躍した副島種臣が主役のお話もありました。

副島と言えば、“国学”に通じて「朝廷が政権を運営した時代」の知識がとりわけ深く、“洋学”も習得して「西洋の近代的な政治体制」を理解する人物。

新政府を築くには不可欠だった、和洋の双方に通じる教養人。書道家としても著名な副島種臣ですが、「悩み多き人」でもあった様子。

――3本目の演目。『健やかなれば』

幕末と明治の時代を超え“一匹の蚊(?)”が、2つの場面をつないで展開するシナリオという理解でしょうか。

佐賀城の南堀端にあったと聞く、副島種臣の実家(枝吉家)。夏の水辺ならば蚊の出現は、妙な説得力を感じます。

――偉大すぎる兄貴・枝吉神陽…の弟の苦悩。

全国に轟く学問の才、富士山に下駄で登った…とか聞く抜群の体力、藩の重役から若い下級武士まで、広く慕われる影響力。

年寄りを敬い、子供にも優しい。そして愛妻家としての姿が見えるエピソードも。「本当に、こんな人居たのか…」と思うほどにパーフェクトな人物像が伝わります。

そんな“陽”の存在が兄・枝吉神陽。その“陰”で悩むのか、自信がなさそうな弟・次郎(のちの副島種臣)。

――弟・次郎、何やら蚊も叩けずに、弱々しく…

言い方を変えれば、“柔らかく”包みこんでしまう次郎の姿が印象的。この繊細さが、後半・明治期の佐野常民との場面で効いていると思いました。

前半の幕末期には、2本目でも大隈を煽(あお)っていた先輩・島義勇が発する言葉に押され、とりあえず走ります。

「生きてさえいれば、健やかでさえあれば…」悩み多き人、とくに若い方に届いてほしいメッセージが感じられる作品でした。

――続いて4本目。『まるぼうろ』

舞台は明治後半の時期ですが「八賢人 全員集合」とあったので、どうまとめるのか関心がありました。なんと「亡くなっている組」と「生きている組」で線引き。

序盤には“あの世”組の皆様でトークが展開。何やら楽しげでした。本筋に戻ると、大隈重信と「佐賀の菓子職人」を軸とした、ちょっと良い話。

「自分のためではなく、誰かのために動く…」そんな気持ちが、“まるぼうろ”の甘さのように、心に優しい作品という印象です。

――ラストの5本目。『故郷(くに)ば、錦で』

これも明治後期が舞台の作品。利発すぎる少年・田澤義鋪が「佐賀の八賢人」を紹介してくれる、“入門編”に最適な構成もあります。

最後まで田澤少年に素性を明かさない、老成した佐野常民の演技が深い。一言「潮が満ちた」とつぶやく佐野。出航へ向かうセリフに有明海が想われます。

その一方で、大隈重信の功績は、成長した田澤青年との会話で、にぎやかに語られる感じ。『ガタリンピック』でお馴染みの、鹿島への愛を感じる演目です。

〔参照(田澤義鋪 関連):

――そういえば、今年も残り2か月を切りました…

「大河ドラマ」を追いかけ、「演劇」に親しみ、「アニメ」にまでも感銘を受ける…色々と大変なこの頃ですが、今年も様々な物語で佐賀は私を救ってきました。

いまの私にできること…とりあえず、私も「佐賀の物語」を書きましょう。ひとまず今年中に“本編”を一話分ぐらいは書き進めることを、当面の目標にします。

なお、『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』に興味を持たれた方へ、以下の情報もご紹介します。全国に暮らす、“さがんもん”各位に届くことを願って。

【参考情報】

下記からのリンク先より各種動画が閲覧できるようです。

https://www.youtube.com/channel/UCmu5xUzFIddlgxqpcXQavpw

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊のYoutubeチャンネル)

当日、観劇された方の感想等の情報を見たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e973573.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

2021年11月03日

「大隈侯の"エピソード ゼロ"」

こんばんは。

現在、放送中の大河ドラマ『青天を衝け』で、今までの記憶に無いほど、しっかり、その活躍が物語に描かれている、大隈重信〔演:大倉孝二〕。

もはや同郷の先輩、江藤新平〔演:増田修一郎〕の姿はありません。渋沢栄一〔演:吉沢亮〕も官職を去り、何だか大隈に新政府の仕事が集中している様子。

――余力が見える周囲に比べて(?)

働き過ぎのオーラが際立ち、「過労で倒れるんじゃないか」と心配になるほど。

ところで今年の「大河ドラマ」では、登場時点から“大物感”があった大隈重信。もともと長崎で洋学を学び、頭の回転が速く、行動力のある佐賀藩士の1人。

しかしながら、倒幕運動の中心には居なかった佐賀藩。三十歳そこそこの大隈が、なぜ、発足したばかりの新政府の中枢に居たか…は語られていません。

――「探している答えは、いつだって“佐賀”にある。」

…ということなのか。ここからは、前回の続きです。“佐賀の演劇”を通じて、その説明を試みます。

〔参照(前回):「よみがえる、殿様」〕

佐賀藩士の1人に過ぎなかった大隈重信が、明治新政府で活躍する“前日譚”にはある出来事がありました。いわば「大隈侯の“エピソード ゼロ”」です。

※大隈八太郎(重信)と縁の深い「龍造寺八幡宮」。

――その一端に触れられる話を紹介します。

動画配信中の『八賢人おもてなし隊』の9周年特別上演の2本目の感想です。

【ライブス ビヨンド】『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』※外部サイト

https://www.livesbeyond.jp/cn13/2021-10-19.html

…なお、私は同隊の関係者ではないので、“いちファン”の感想による個人的な見方であると前置きします。

――2本目の演目。『初陣 the first battle』

明治の初頭。「ハリー・パークス(英国公使)VS 大隈八太郎(佐賀藩士)」による“世紀の一戦”を描いた作品。

「圧の強い外交」で知られたパークス。明治新政府にある要求を突きつけます。ここで“日本代表”に選出されたのが、大隈八太郎(重信)。

「列強から日本が侮られるか否か。“絶対に負けられない戦い”がそこにある。」といった状況。この外交交渉を、大隈の“初陣”と位置づけた演目です。

――活動の拠点・長崎を出て、決戦の場・大坂(大阪)へと向かう大隈。

なぜか船に同乗しており、何かと“決戦ムード”を盛り上げてくる、先輩・島義勇。

現地・大坂に着くなり、とにかく大隈を頼る公家・三条実美。そこで、いきなり姿を見せる“対戦相手”、英国公使・パークス。

大隈は身につけた語学力と鋭い弁舌で、パークスに立ち向かいます。できれば会場で見たかった演劇ならではのスピーディーな展開。

決戦の緊張感と大隈の成長まで感じられました。今回は「大河ドラマ」の感想が混ざってしまいましたが、両方見たのでより面白かったです。

現在、放送中の大河ドラマ『青天を衝け』で、今までの記憶に無いほど、しっかり、その活躍が物語に描かれている、大隈重信〔演:大倉孝二〕。

もはや同郷の先輩、江藤新平〔演:増田修一郎〕の姿はありません。渋沢栄一〔演:吉沢亮〕も官職を去り、何だか大隈に新政府の仕事が集中している様子。

――余力が見える周囲に比べて(?)

働き過ぎのオーラが際立ち、「過労で倒れるんじゃないか」と心配になるほど。

ところで今年の「大河ドラマ」では、登場時点から“大物感”があった大隈重信。もともと長崎で洋学を学び、頭の回転が速く、行動力のある佐賀藩士の1人。

しかしながら、倒幕運動の中心には居なかった佐賀藩。三十歳そこそこの大隈が、なぜ、発足したばかりの新政府の中枢に居たか…は語られていません。

――「探している答えは、いつだって“佐賀”にある。」

…ということなのか。ここからは、前回の続きです。“佐賀の演劇”を通じて、その説明を試みます。

〔参照(前回):

佐賀藩士の1人に過ぎなかった大隈重信が、明治新政府で活躍する“前日譚”にはある出来事がありました。いわば「大隈侯の“エピソード ゼロ”」です。

※大隈八太郎(重信)と縁の深い「龍造寺八幡宮」。

――その一端に触れられる話を紹介します。

動画配信中の『八賢人おもてなし隊』の9周年特別上演の2本目の感想です。

【ライブス ビヨンド】『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』※外部サイト

https://www.livesbeyond.jp/cn13/2021-10-19.html

…なお、私は同隊の関係者ではないので、“いちファン”の感想による個人的な見方であると前置きします。

――2本目の演目。『初陣 the first battle』

明治の初頭。「ハリー・パークス(英国公使)VS 大隈八太郎(佐賀藩士)」による“世紀の一戦”を描いた作品。

「圧の強い外交」で知られたパークス。明治新政府にある要求を突きつけます。ここで“日本代表”に選出されたのが、大隈八太郎(重信)。

「列強から日本が侮られるか否か。“絶対に負けられない戦い”がそこにある。」といった状況。この外交交渉を、大隈の“初陣”と位置づけた演目です。

――活動の拠点・長崎を出て、決戦の場・大坂(大阪)へと向かう大隈。

なぜか船に同乗しており、何かと“決戦ムード”を盛り上げてくる、先輩・島義勇。

現地・大坂に着くなり、とにかく大隈を頼る公家・三条実美。そこで、いきなり姿を見せる“対戦相手”、英国公使・パークス。

大隈は身につけた語学力と鋭い弁舌で、パークスに立ち向かいます。できれば会場で見たかった演劇ならではのスピーディーな展開。

決戦の緊張感と大隈の成長まで感じられました。今回は「大河ドラマ」の感想が混ざってしまいましたが、両方見たのでより面白かったです。

2021年11月01日

「よみがえる、殿様」

こんばんは。

遅い感想になりましたが、1週間ばかり前の日曜日(10月24日)。佐賀城公園の一帯が、秋まつりで賑わう頃。

佐賀城の本丸歴史館でも、あるイベントが盛り上がりを見せていました。それは『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』の9周年記念特別上演。

なかなか佐賀に帰れない私ですが、ここは時代が味方をするところか。現地での“登城”は果たせずとも、今年も映像の配信が存在したのです。

――私は『おもてなし隊』の関係者ではありませんので、

今回の記事は“いちファン”の個人的な感想とご理解ください。熱量の高い演劇で活動を継続されていることに、敬意を感じるところです。

〔参照:敬意をこめて〕

――本来ならば、9月に実施する予定だった行事が…

“コロナ禍”への対応に配慮もあって10月になった様子。そんな逆風に負けず動画配信も活用されたので、遠方住みの私も恩恵を受けられることに。

佐賀県には“コロナ禍”に負けず、文化を発信する「ライブス ビヨンド(LiveS Beyond)」という枠組みがあるそうです。「ビヨンド」とは向こう側という意味合いが。

…ええ、届きましたとも。「佐賀から離れた…向こう側」にいる私にも。

――当日は、5演目が上演され、

私はライブ配信のあった4演目は当日に視聴し、残りの1演目もチェック済み。なお、本日(11月1日)時点では、以下から5演目とも視聴できるようです。

【ライブス ビヨンド】『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』※外部サイト

https://www.livesbeyond.jp/cn13/2021-10-19.html

私のブログを見て、共感できるような皆様ならば、きっと面白いはず。これからの記事は作品の“ネタバレ”を含みますが、各演目の個人的感想を述べます。

まずは『八賢人おもてなし隊』が、本丸歴史館に登場した際の“デビュー作”が1本目だそうです。

――1本目。『その後はどうじゃ?』

明治29年に没後の二十数年を経て、2人の佐賀藩出身者の帰郷にあわせて、よみがえった鍋島直正が様子を伺う…という筋書き。

殿様が“幽霊”かどうか確認するため、ステッキで足を叩く大隈重信。一方、敬愛する殿との再会に感激し、号泣する佐野常民…というキャラの立った演出が。

無鉄砲な大隈の足への打撃。この世に戻った殿・直正に普通に当たっています。足はあるから、たぶん幽霊じゃない。そうなると、“ゾンビィ”なんでしょうか。

やはり佐賀には『ゾンビランドサガ』の舞台になる素地があるな…と、妙なところに感心しました。

――2本目以降の感想も書きたいのですが

あまりにも、長文の記事になりそうなので、本日はこの辺りで。

当日、来場した方々の感想は、以下『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』公式のブログにアップされています。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e973573.html

私の“偏った”記事を見る前に、一般の方の感想を見るのも良いかもしれません。次回に続きます。

(参照:昨年度)

・「これは見たい!!」

・佐賀城からのライブ配信の感想など①

・佐賀城からのライブ配信の感想など②③

・佐賀城からのライブ配信の感想など④⑤

遅い感想になりましたが、1週間ばかり前の日曜日(10月24日)。佐賀城公園の一帯が、秋まつりで賑わう頃。

佐賀城の本丸歴史館でも、あるイベントが盛り上がりを見せていました。それは『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』の9周年記念特別上演。

なかなか佐賀に帰れない私ですが、ここは時代が味方をするところか。現地での“登城”は果たせずとも、今年も映像の配信が存在したのです。

――私は『おもてなし隊』の関係者ではありませんので、

今回の記事は“いちファン”の個人的な感想とご理解ください。熱量の高い演劇で活動を継続されていることに、敬意を感じるところです。

〔参照:

――本来ならば、9月に実施する予定だった行事が…

“コロナ禍”への対応に配慮もあって10月になった様子。そんな逆風に負けず動画配信も活用されたので、遠方住みの私も恩恵を受けられることに。

佐賀県には“コロナ禍”に負けず、文化を発信する「ライブス ビヨンド(LiveS Beyond)」という枠組みがあるそうです。「ビヨンド」とは向こう側という意味合いが。

…ええ、届きましたとも。「佐賀から離れた…向こう側」にいる私にも。

――当日は、5演目が上演され、

私はライブ配信のあった4演目は当日に視聴し、残りの1演目もチェック済み。なお、本日(11月1日)時点では、以下から5演目とも視聴できるようです。

【ライブス ビヨンド】『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』※外部サイト

https://www.livesbeyond.jp/cn13/2021-10-19.html

私のブログを見て、共感できるような皆様ならば、きっと面白いはず。これからの記事は作品の“ネタバレ”を含みますが、各演目の個人的感想を述べます。

まずは『八賢人おもてなし隊』が、本丸歴史館に登場した際の“デビュー作”が1本目だそうです。

――1本目。『その後はどうじゃ?』

明治29年に没後の二十数年を経て、2人の佐賀藩出身者の帰郷にあわせて、よみがえった鍋島直正が様子を伺う…という筋書き。

殿様が“幽霊”かどうか確認するため、ステッキで足を叩く大隈重信。一方、敬愛する殿との再会に感激し、号泣する佐野常民…というキャラの立った演出が。

無鉄砲な大隈の足への打撃。この世に戻った殿・直正に普通に当たっています。足はあるから、たぶん幽霊じゃない。そうなると、“ゾンビィ”なんでしょうか。

やはり佐賀には『ゾンビランドサガ』の舞台になる素地があるな…と、妙なところに感心しました。

――2本目以降の感想も書きたいのですが

あまりにも、長文の記事になりそうなので、本日はこの辺りで。

当日、来場した方々の感想は、以下『幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊』公式のブログにアップされています。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e973573.html

私の“偏った”記事を見る前に、一般の方の感想を見るのも良いかもしれません。次回に続きます。

(参照:昨年度)

・

・

・

・

2020年10月05日

「“さが維新まつり”について」

こんばんは。

新型コロナ感染症の影響で今年の開催はどうなるかな…と思っていました。

かなり規模は縮小されるものの「さが維新まつり」は、今年も10月24日(土)に開催されるようですね。

――幕末維新博の2018年に始まった「さが維新まつり」も今年で第3回。

昨年(2019年)に開催された、第2回「さが維新まつり」。時間の制約があったので、かなり気忙しかったのですが、私も現地(佐賀城の堀端)にいました。

今年の開催分は、かなり雰囲気が異なるはずですが、少し昨年の“記憶”を語りたいと思います。

――このときは、道路に通行規制もかかって…

オープンエアで「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の演劇も行われ、封鎖された車道に座って、演劇を観るという非日常の体験ができました。

しかも、このときの演目は「さがんもん」という佐賀戦争(佐賀の乱)のお話。いま想い出しても、目頭が熱くなり、涙腺が緩むほどです。

…ドライアイの解消などに、高い効果が期待できる演目(?)と言えるでしょう。

※個人の感想です。

――佐賀戦争(佐賀の乱)のお話でしたので…

舞台に立つ2名が演じるのは、江藤新平と島義勇です。

「さがんもん」は“八賢人おもてなし隊”の演目の1つですが、このときは特別版だったようです。そのためか、ナレーションが殿・鍋島直正。

…史実での状況を知っているので、いかにも“天からの声”という感じでした。

その盛り上がりで、私に大いなる感動を与えた「第2回さが維新まつり」。メインイベント「さが維新行列」終着点の1つで、演劇の会場となったのは「島義勇像前」交差点の手前でした。

――新型コロナの猛威は続いています。今秋、お出かけの際はご注意を。

今年の「さが維新まつり」は「佐賀さいこうフェス」のプログラムの扱いで1時間程度の開催。秋の佐賀城公園イベントの全体でも、事前申込優先などの混雑緩和策を講じているようです。

「さが維新行列」も参加者の一般公募は見送りになっていますね。

私も諸事情で帰藩が難しいので、今年は情報を集めながら、次に備えたいと考えています。

〔関連情報(外部リンクより)〕

〇さが維新まつり

https://saga-ishinmatsuri.jp/

・開催日 10月24日(土曜日)

・開催時間 14時45分~15時45分(※チラシでは15時~16時としていましたが、時間が変更となりました)

・開催場所 佐賀県立博物館・美術館前(佐賀市城内1丁目15番23号)ほか

〇秋の佐賀城公園イベント(佐賀さいこうフェス・タイフェス・さが維新まつり・3×3 Basketball SAGA Super Games 2020…)の開催

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00375901/index.html

新型コロナ感染症の影響で今年の開催はどうなるかな…と思っていました。

かなり規模は縮小されるものの「さが維新まつり」は、今年も10月24日(土)に開催されるようですね。

――幕末維新博の2018年に始まった「さが維新まつり」も今年で第3回。

昨年(2019年)に開催された、第2回「さが維新まつり」。時間の制約があったので、かなり気忙しかったのですが、私も現地(佐賀城の堀端)にいました。

今年の開催分は、かなり雰囲気が異なるはずですが、少し昨年の“記憶”を語りたいと思います。

――このときは、道路に通行規制もかかって…

オープンエアで「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の演劇も行われ、封鎖された車道に座って、演劇を観るという非日常の体験ができました。

しかも、このときの演目は「さがんもん」という佐賀戦争(佐賀の乱)のお話。いま想い出しても、目頭が熱くなり、涙腺が緩むほどです。

…ドライアイの解消などに、高い効果が期待できる演目(?)と言えるでしょう。

※個人の感想です。

――佐賀戦争(佐賀の乱)のお話でしたので…

舞台に立つ2名が演じるのは、江藤新平と島義勇です。

「さがんもん」は“八賢人おもてなし隊”の演目の1つですが、このときは特別版だったようです。そのためか、ナレーションが殿・鍋島直正。

…史実での状況を知っているので、いかにも“天からの声”という感じでした。

その盛り上がりで、私に大いなる感動を与えた「第2回さが維新まつり」。メインイベント「さが維新行列」終着点の1つで、演劇の会場となったのは「島義勇像前」交差点の手前でした。

――新型コロナの猛威は続いています。今秋、お出かけの際はご注意を。

今年の「さが維新まつり」は「佐賀さいこうフェス」のプログラムの扱いで1時間程度の開催。秋の佐賀城公園イベントの全体でも、事前申込優先などの混雑緩和策を講じているようです。

「さが維新行列」も参加者の一般公募は見送りになっていますね。

私も諸事情で帰藩が難しいので、今年は情報を集めながら、次に備えたいと考えています。

〔関連情報(外部リンクより)〕

〇さが維新まつり

https://saga-ishinmatsuri.jp/

・開催日 10月24日(土曜日)

・開催時間 14時45分~15時45分(※チラシでは15時~16時としていましたが、時間が変更となりました)

・開催場所 佐賀県立博物館・美術館前(佐賀市城内1丁目15番23号)ほか

〇秋の佐賀城公園イベント(佐賀さいこうフェス・タイフェス・さが維新まつり・3×3 Basketball SAGA Super Games 2020…)の開催

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00375901/index.html

タグ :八賢人おもてなし隊

2020年09月13日

佐賀城からのライブ配信の感想など④⑤

こんばんは。

今日は佐賀城本丸歴史館で開催された、「幕末・維新 佐賀八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇のライブ配信を終日、見ておりました。

――関係各位に、当ブログをご覧いただいている方がいるかは、わかりませんが…御礼を述べます。

「八賢人おもてなし隊」の演者・スタッフの皆様。遠方からの視聴でも、佐賀に帰ったような素晴らしい時間を過ごすことができました。ありがとうございます。

また、新型コロナによる逆風の下でも、芸術・文化の発信を守ろうとする佐賀県の取組で、本日の視聴ができました。その心意気に感じ入っております。

――終日の観劇により、興奮冷めやらぬ感じですが、頭の整理のためにも感想を記します。

特別上演のようですが、4本目「故郷ば、錦で」と5本目「あまねく人を。2020バージョン」について…

――まず、4本目「故郷ば、錦で」

大正期に活躍した、佐賀の鹿島出身の人物・田澤義鋪が主人公。

…私は存じ上げない方でしたが、偉大な郷土の先人たちの影響を受けた青年が志を持って頑張るプロセス(成長過程)を見つめていく感覚でした。

独白の場面が多く「朗読劇」の雰囲気もありましたが、少年役・青年役ともに長ゼリフを堂々と演じていた印象です。

明治の時代も進み、1900年の前後という時代設定から、老境に入った佐野常民や大隈重信の姿も活写され、いつもと違った見方ができる作品でした。

――ちなみに佐賀の鹿島支藩の殿様・鍋島直彬(なおよし)のお名前が随所に出てくるのが渋いです。

これは当ブログの話ですが、鹿島の殿様・直彬(なおよし)公をどう描くかは思案しているところです。

〔参照(後半):「主に鹿島市民の方を対象にしたつぶやき」〕

――そして5本目「あまねく人を。2020バージョン」

登場人物が9人。もはや歴史寸劇の枠を超えた印象でした。

しかも、開演前後に、佐賀県・山口知事が登場のサプライズ。

この演目は全国に先駆けて、蘭方(西洋)医学を取り入れた佐賀藩の人物たちを次々に登場させる構成でした。

その中心にいたのは、佐賀の神埼出身の蘭方医・伊東玄朴。物語で度々出てくる名が、現在は県の医療センターである“好生館”。

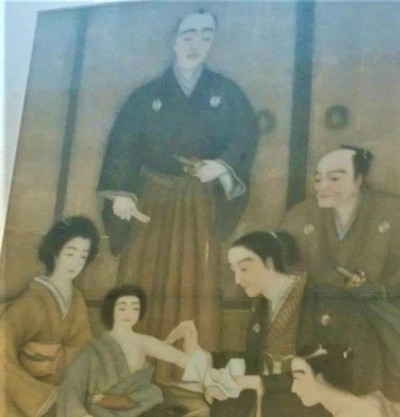

――そして、佐賀の医療と言えば、あの名場面をこのように表現。

殿・直正の嫡子・淳一郎(直大)に種痘を施します。

この場面を…

こう描く…

――ざっくりとした感想ですが、やはり“演劇”には力があると感じました。

当ブログの“本編”では、明治期に日本へのドイツ医学の導入を決定づけた相良知安は未登場です。「長崎」を描く回での登場が自然かな…と思案しているところです。

今回の演目で登場していた人物。私は以下のような整理を試みています。

興味のある方は、ご参照ください。

伊東玄朴…蘭方(西洋)医学を普及させた功労者

〔参照(後半):「主に神埼市民の方を対象にしたつぶやき。」〕

大石良英…佐賀藩医。種痘の普及に尽力

〔参照(後半):「主にみやき町民の方を対象にしたつぶやき」〕

――「ライブ配信」とはありますが、現在でも視聴可能のようですので、今回も【参考情報】を掲載します。

お時間のある方は、ぜひご覧ください。佐賀の賢人たちの業績が身近に感じられると思います。

私が延々と「佐賀の大河ドラマのイメージ」を綴っている理由まで共感いただけるかもしれません。

【参考情報】

配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。

https://www.facebook.com/hachikenjin/

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)

演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

今日は佐賀城本丸歴史館で開催された、「幕末・維新 佐賀八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇のライブ配信を終日、見ておりました。

――関係各位に、当ブログをご覧いただいている方がいるかは、わかりませんが…御礼を述べます。

「八賢人おもてなし隊」の演者・スタッフの皆様。遠方からの視聴でも、佐賀に帰ったような素晴らしい時間を過ごすことができました。ありがとうございます。

また、新型コロナによる逆風の下でも、芸術・文化の発信を守ろうとする佐賀県の取組で、本日の視聴ができました。その心意気に感じ入っております。

――終日の観劇により、興奮冷めやらぬ感じですが、頭の整理のためにも感想を記します。

特別上演のようですが、4本目「故郷ば、錦で」と5本目「あまねく人を。2020バージョン」について…

――まず、4本目「故郷ば、錦で」

大正期に活躍した、佐賀の鹿島出身の人物・田澤義鋪が主人公。

…私は存じ上げない方でしたが、偉大な郷土の先人たちの影響を受けた青年が志を持って頑張るプロセス(成長過程)を見つめていく感覚でした。

独白の場面が多く「朗読劇」の雰囲気もありましたが、少年役・青年役ともに長ゼリフを堂々と演じていた印象です。

明治の時代も進み、1900年の前後という時代設定から、老境に入った佐野常民や大隈重信の姿も活写され、いつもと違った見方ができる作品でした。

――ちなみに佐賀の鹿島支藩の殿様・鍋島直彬(なおよし)のお名前が随所に出てくるのが渋いです。

これは当ブログの話ですが、鹿島の殿様・直彬(なおよし)公をどう描くかは思案しているところです。

〔参照(後半):

――そして5本目「あまねく人を。2020バージョン」

登場人物が9人。もはや歴史寸劇の枠を超えた印象でした。

しかも、開演前後に、佐賀県・山口知事が登場のサプライズ。

この演目は全国に先駆けて、蘭方(西洋)医学を取り入れた佐賀藩の人物たちを次々に登場させる構成でした。

その中心にいたのは、佐賀の神埼出身の蘭方医・伊東玄朴。物語で度々出てくる名が、現在は県の医療センターである“好生館”。

――そして、佐賀の医療と言えば、あの名場面をこのように表現。

殿・直正の嫡子・淳一郎(直大)に種痘を施します。

この場面を…

こう描く…

――ざっくりとした感想ですが、やはり“演劇”には力があると感じました。

当ブログの“本編”では、明治期に日本へのドイツ医学の導入を決定づけた相良知安は未登場です。「長崎」を描く回での登場が自然かな…と思案しているところです。

今回の演目で登場していた人物。私は以下のような整理を試みています。

興味のある方は、ご参照ください。

伊東玄朴…蘭方(西洋)医学を普及させた功労者

〔参照(後半):

大石良英…佐賀藩医。種痘の普及に尽力

〔参照(後半):

――「ライブ配信」とはありますが、現在でも視聴可能のようですので、今回も【参考情報】を掲載します。

お時間のある方は、ぜひご覧ください。佐賀の賢人たちの業績が身近に感じられると思います。

私が延々と「佐賀の大河ドラマのイメージ」を綴っている理由まで共感いただけるかもしれません。

【参考情報】

配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。

https://www.facebook.com/hachikenjin/

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)

演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

タグ :八賢人おもてなし隊

2020年09月13日

佐賀城からのライブ配信の感想など②③

こんにちは。

「本日は祭りである…」とか言っていますが、今日2本目の投稿です。

今日は「幕末・維新 佐賀八賢人おもてなし隊」の8周年記念のイベントが、佐賀城本丸歴史館よりライブ配信されています。

――次の演目が始まってしまうので、ざっくりと振り返ります。

2本目「夜ば、あけとけ」と3本目「茶飲みに来んか?」は、毎週日曜に定例的に上演されている、いわば“定番”の演目のようです。

私も以前から「ぜひ見たい」と思っていた2つの演目。佐賀城の会場ではまだ観れていませんが、今日、視聴できたことで、大変得をした気分でおります。

――まず、2本目の「夜ば、あけとけ」について

これは“義祭同盟”が成立する前日譚と聞いていましたが、予想に反して島義勇と副島種臣の「愚痴大会」…というコミカルな要素が多いお話でした。

これも「三夜待ち」という佐賀の伝統的な風習と絡めて、尊王のカリスマ・枝吉神陽の人物像を浮き彫りにする快作だったと思います。

――3本目の「茶飲みに来んか?」について

明治に入って、一時、佐賀で隠居生活を送っていた殿・鍋島直正のもとに、大木喬任と江藤新平が訪ね、“助言”を求める…といった内容でした。

舞台が、佐賀の神野にある直正の別宅。題材は、東京への遷都というのが良い設定だな…と思います。神野公園を訪れたくなる出来栄えでした。

思ったことをバンバン発言する江藤と、練りに練ってから口に出す大木…そして、両者を丸ごと受け止める殿…バランスの取れた関係性だなと思いました。

――次の演目の配信が始まったようなので、この辺で…

14:30からの演目は、とくに鹿島市へのエールだそうですね。

16:00からの演目は、個人的に神埼市の方にお勧めしたいと思います。

【参考情報】

配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。

https://www.facebook.com/hachikenjin/

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)

演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

「本日は祭りである…」とか言っていますが、今日2本目の投稿です。

今日は「幕末・維新 佐賀八賢人おもてなし隊」の8周年記念のイベントが、佐賀城本丸歴史館よりライブ配信されています。

――次の演目が始まってしまうので、ざっくりと振り返ります。

2本目「夜ば、あけとけ」と3本目「茶飲みに来んか?」は、毎週日曜に定例的に上演されている、いわば“定番”の演目のようです。

私も以前から「ぜひ見たい」と思っていた2つの演目。佐賀城の会場ではまだ観れていませんが、今日、視聴できたことで、大変得をした気分でおります。

――まず、2本目の「夜ば、あけとけ」について

これは“義祭同盟”が成立する前日譚と聞いていましたが、予想に反して島義勇と副島種臣の「愚痴大会」…というコミカルな要素が多いお話でした。

これも「三夜待ち」という佐賀の伝統的な風習と絡めて、尊王のカリスマ・枝吉神陽の人物像を浮き彫りにする快作だったと思います。

――3本目の「茶飲みに来んか?」について

明治に入って、一時、佐賀で隠居生活を送っていた殿・鍋島直正のもとに、大木喬任と江藤新平が訪ね、“助言”を求める…といった内容でした。

舞台が、佐賀の神野にある直正の別宅。題材は、東京への遷都というのが良い設定だな…と思います。神野公園を訪れたくなる出来栄えでした。

思ったことをバンバン発言する江藤と、練りに練ってから口に出す大木…そして、両者を丸ごと受け止める殿…バランスの取れた関係性だなと思いました。

――次の演目の配信が始まったようなので、この辺で…

14:30からの演目は、とくに鹿島市へのエールだそうですね。

16:00からの演目は、個人的に神埼市の方にお勧めしたいと思います。

【参考情報】

配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。

https://www.facebook.com/hachikenjin/

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)

演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

タグ :八賢人おもてなし隊

2020年09月13日

佐賀城からのライブ配信の感想など①

おはようございます。

昨日の投稿をご覧いただいた方には「本日は私にとって祭のようなものである」旨をお伝えしていました。

今日13日(日)、いつもならば、佐賀に帰らねば観ることができない「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇を全国で見ることができるライブ配信が行われています。

――先ほど10時から上演された「もぐら打ち」という演目を観ました。

子役2人が参加する同隊が普段行っていないタイプの珍しい演目。

この活動を続けていくための“次世代育成”の意図もあるということに感服していたところです。

――お話の感想としては…

11歳の子どもの時点を描いた、大木幡六(喬任)がすごく優しい子!さらに年少の大隈八太郎(重信)は、元気いっぱいに暴れ回っていました。

――「八賢人おもてなし隊」の演目では、“もぐら打ち”という、伝統行事を織り込むことで、子役を前面に出していました。

無益な“つぶし合い”を徹底して回避しようとした、佐賀の“優しさ”も示した良作だったと思います。

…11時30分からは、またライブ配信で“義祭同盟”が成立する前日譚があるようですね。そろそろMCトークが開始されるようですが、楽しみです。

――ちなみに、この2人を私が描くと…

意外に怒らせると怖い大木喬任を表現するために、こんな描写になります。〔参照(後半):第5話「藩校立志」⑧〕

う~ん、殺伐としてますね…私の作品。

【参考情報】

配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。

https://www.facebook.com/hachikenjin/

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)

演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

昨日の投稿をご覧いただいた方には「本日は私にとって祭のようなものである」旨をお伝えしていました。

今日13日(日)、いつもならば、佐賀に帰らねば観ることができない「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇を全国で見ることができるライブ配信が行われています。

――先ほど10時から上演された「もぐら打ち」という演目を観ました。

子役2人が参加する同隊が普段行っていないタイプの珍しい演目。

この活動を続けていくための“次世代育成”の意図もあるということに感服していたところです。

――お話の感想としては…

11歳の子どもの時点を描いた、大木幡六(喬任)がすごく優しい子!さらに年少の大隈八太郎(重信)は、元気いっぱいに暴れ回っていました。

――「八賢人おもてなし隊」の演目では、“もぐら打ち”という、伝統行事を織り込むことで、子役を前面に出していました。

無益な“つぶし合い”を徹底して回避しようとした、佐賀の“優しさ”も示した良作だったと思います。

…11時30分からは、またライブ配信で“義祭同盟”が成立する前日譚があるようですね。そろそろMCトークが開始されるようですが、楽しみです。

――ちなみに、この2人を私が描くと…

意外に怒らせると怖い大木喬任を表現するために、こんな描写になります。〔参照(後半):

う~ん、殺伐としてますね…私の作品。

【参考情報】

配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。

https://www.facebook.com/hachikenjin/

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)

演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

タグ :八賢人おもてなし隊

2020年09月12日

「これは見たい!!」

こんにちは。

「さがファンブログ」の記事から、ある情報に行き当たりました。

明日13日(日)に佐賀城本丸歴史館で行われる「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」に関する、イベントのお知らせです。

当ブログは、ほぼ同隊と共通の題材を扱うため、その活動については、つねづね目が離せません。

今のところ私は、似通った文章や人物描写になるのを避けるため、幕末・明治の佐賀を題材にした小説などはなるべく、読むのを控えています。

しかし、どう形容すべきか難しいのですが「八賢人おもてなし隊」が演じる歴史寸劇の描き方は真似ができない気がするので、観てもよいことにしています。

〔参照:敬意をこめて,「算盤大名」紀行~佐賀城・本丸~〕

――念のため言及しますが、私は「八賢人おもてなし隊」の“関係者”ではありません。

そのため、ここからは1人のファンの個人的なお話です。

話の発端は、1年ほど前に遡ります。

「幕末の佐賀藩には、現代に活かすべき価値がある!」と発心した私。

しかし、私は遠方におり、簡単に佐賀へ帰ることが出来ません。何らかの行動を起こすべく、まず調査と資料の作成を続けていました。

私がこの“想い”に至ったとき、2018年に開催され大盛況だった“肥前さが幕末維新博覧会”は既に終了しています。ある意味、時機を逸した周回遅れのスタートだったとも言えます。

――“先行事例調査”として「佐賀の八賢人おもてなし隊」も、一度は見に行かねば…と考えたのです。

今考えると不遜な態度なわけですが、正直、あまり期待していなかったのです。

いまや全国各地の城や史跡に“おもてなし武将隊”が存在しています。しかし、テレビなどで拝見すると、見ているこちらがヒヤヒヤしてしまうことも…

「頑張って成りきっているのだから、温かい目で見てあげねばならない!」

そのような可能性まで考えていました。

しかも“戦国系の武将隊”ならば、鎧兜に身を固めて刀槍を派手に振れば、それだけでカッコいい。「佐賀の八賢人おもてなし隊」には、そんな優位性(アドバンテージ)も無さそうです。

――ある日曜、佐賀城本丸歴史館。私の“心配”は全くの杞憂(きゆう)に終わりました。

その演劇は、私の想定を遥かに超える完成度でした。

何と言いますか、最初は少しイメージとは違いましたが、演目が始まると…

「佐賀の殿様や賢人たちが、そこに居るのが見えた」のですね。

構成も巧みであり、初回から涙腺に来ました。

「これは見るべきだ!やはり佐賀に来るなら日曜日だ!」

…という感じになったわけです。

こうして佐賀で調査スケジュールを組むたびに“観劇の時間”を優先的に設定するという現象が起きました。

――13日(日)は、この「八賢人おもてなし隊」の演劇がネットでライブ配信されるそうです。

たしかに演劇は“生もの”でしょう。会場の空気あってこその感動や笑い…その臨場感には代えがたいものがあります。

しかし、文章と写真イメージのみで成り立つ当ブログですら、読んでいただける皆様ならば…きっと面白くご覧いただけるのではと思います。

当日の配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できるようですが、

https://www.facebook.com/hachikenjin/

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)

演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

――ちなみにライブ配信開始の9:40から夕方まで、特別上演を含む5本の演目が予定されているようです。

本当は佐賀城本丸で見たいのですが、遠方からでも鑑賞できるのは幸いです。

私にとっては、明日はもはや“お祭り”に等しいので、問題なく鑑賞できれば、個人的な感想を書いたりもしようと思います。

…全国各地で“望郷の想い”を秘め、日々を生きる佐賀藩士(?)たちにも、どこかで届くことを願って。

「さがファンブログ」の記事から、ある情報に行き当たりました。

明日13日(日)に佐賀城本丸歴史館で行われる「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」に関する、イベントのお知らせです。

当ブログは、ほぼ同隊と共通の題材を扱うため、その活動については、つねづね目が離せません。

今のところ私は、似通った文章や人物描写になるのを避けるため、幕末・明治の佐賀を題材にした小説などはなるべく、読むのを控えています。

しかし、どう形容すべきか難しいのですが「八賢人おもてなし隊」が演じる歴史寸劇の描き方は真似ができない気がするので、観てもよいことにしています。

〔参照:

――念のため言及しますが、私は「八賢人おもてなし隊」の“関係者”ではありません。

そのため、ここからは1人のファンの個人的なお話です。

話の発端は、1年ほど前に遡ります。

「幕末の佐賀藩には、現代に活かすべき価値がある!」と発心した私。

しかし、私は遠方におり、簡単に佐賀へ帰ることが出来ません。何らかの行動を起こすべく、まず調査と資料の作成を続けていました。

私がこの“想い”に至ったとき、2018年に開催され大盛況だった“肥前さが幕末維新博覧会”は既に終了しています。ある意味、時機を逸した周回遅れのスタートだったとも言えます。

――“先行事例調査”として「佐賀の八賢人おもてなし隊」も、一度は見に行かねば…と考えたのです。

今考えると不遜な態度なわけですが、正直、あまり期待していなかったのです。

いまや全国各地の城や史跡に“おもてなし武将隊”が存在しています。しかし、テレビなどで拝見すると、見ているこちらがヒヤヒヤしてしまうことも…

「頑張って成りきっているのだから、温かい目で見てあげねばならない!」

そのような可能性まで考えていました。

しかも“戦国系の武将隊”ならば、鎧兜に身を固めて刀槍を派手に振れば、それだけでカッコいい。「佐賀の八賢人おもてなし隊」には、そんな優位性(アドバンテージ)も無さそうです。

――ある日曜、佐賀城本丸歴史館。私の“心配”は全くの杞憂(きゆう)に終わりました。

その演劇は、私の想定を遥かに超える完成度でした。

何と言いますか、最初は少しイメージとは違いましたが、演目が始まると…

「佐賀の殿様や賢人たちが、そこに居るのが見えた」のですね。

構成も巧みであり、初回から涙腺に来ました。

「これは見るべきだ!やはり佐賀に来るなら日曜日だ!」

…という感じになったわけです。

こうして佐賀で調査スケジュールを組むたびに“観劇の時間”を優先的に設定するという現象が起きました。

――13日(日)は、この「八賢人おもてなし隊」の演劇がネットでライブ配信されるそうです。

たしかに演劇は“生もの”でしょう。会場の空気あってこその感動や笑い…その臨場感には代えがたいものがあります。

しかし、文章と写真イメージのみで成り立つ当ブログですら、読んでいただける皆様ならば…きっと面白くご覧いただけるのではと思います。

当日の配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できるようですが、

https://www.facebook.com/hachikenjin/

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)

演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

――ちなみにライブ配信開始の9:40から夕方まで、特別上演を含む5本の演目が予定されているようです。

本当は佐賀城本丸で見たいのですが、遠方からでも鑑賞できるのは幸いです。

私にとっては、明日はもはや“お祭り”に等しいので、問題なく鑑賞できれば、個人的な感想を書いたりもしようと思います。

…全国各地で“望郷の想い”を秘め、日々を生きる佐賀藩士(?)たちにも、どこかで届くことを願って。

タグ :八賢人おもてなし隊