2024年04月29日

第20話「長崎方控」⑥(“理”の通った、帰藩者)

こんばんは。

文久二年(1862年)冬、十二月の設定です。佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)は京に着くなり、朝廷からの呼びかけに応じて御所に参じました。

この文久二年からの鍋島直正の東上、全体の行程から見ると、江戸への行き帰りの途中で、京都に立ち寄った形になっています。

そして、京に向かった直正(閑叟)の旅路を、皆が気にしている状況です。

しかし、今回の面々は、前回までの大隈八太郎(重信)や山口範蔵(尚芳)とは、少し違った感覚で、大殿の旅路を見つめています。

――佐賀城下。謹慎中となっている江藤新平の屋敷。

2人ほどの仲間うちが、家まで来ている様子だ。

「…謹慎とはいうが、のんびりしたもんだな。」

大木民平(喬任)が、言葉のとおり、あくびでも出そうに語った。

「そがんですね。我らが出入りしても、藩庁の見張りもおりませんし。」

もう1人、坂井辰之允という佐賀藩士も来ている。

「家からは出らんゆえ、特に咎(とが)められてもおらん。」

江藤が、言葉を返す。

さすがに外出は差し控えているようだが、重罪のはずの“脱藩者”の扱いとしては、かなり緩い。

――そして、江藤の処分は、いつ決まるのかもわからない。

大木が拍子抜けするほど、穏やかな日々が続いているのだ。

「ばってん、江藤。こいは、閑叟さまが戻るまでの事かもしれんぞ。」

「そうですよ。原田さまは、手ぐすね引いておられるごたです。」

佐賀藩の保守派で、執政格の実力者・原田小四郎が、通例どおり「脱藩者には、死罪」が相当と主張し続けている。

しかし、江藤の処分が決まる前に、大殿が京へと出立してしまったので、その結論は棚上げとなったようだ。

「原田さまの言いよる事も、先例からは理が通る。」

江藤が答えを返す。神経を尖らせた脱藩の前と違い、かなり落ち着いている。

「おい、江藤よ。お前が原田さまの味方をして、どがん(どう)する。」

ここで大木が、毒づいた。

自身の処刑を主張されているのに、藩の職務に忠実な保守派・原田小四郎について、江藤は意外と悪い印象を持っていないようだ。

――大木が、ふくれっ面をして言葉を継ぐ。

「それじゃ、俺が困るとぞ。中野に続いて、江藤まで失うわけにはいかん。」

大木と江藤が特に懇意にした、中野方蔵は“坂下門外の変”への関与を疑われ、落命している。

「それはそうだな…得心した。」

亡き友・中野の名を聞いて、ここは、江藤も真剣な表情に戻った。

――江藤とて、佐賀藩のために京に出て調べを行ったのだ。

たしかに脱藩はしたが、それだけの情報は持ち帰った。報告書は「京都見聞」としてまとめ、藩庁からの問合せにも、懇切丁寧に回答している。

「…鹿島の殿様は、味方をしてくれるかもしれんです。」

坂井が、何だか希望の見えそうなことを言った。

「鹿島の直彬公か。たしかに、学のある方と聞くぞ。」

大木は、その話を聞いて、少し表情をゆるめた。

佐賀の支藩の1つである鹿島藩主・鍋島直彬。勉強熱心な人物らしく、江藤の報告書のことを知ったのかもしれない。

もし江藤の助命を後押ししてくれれば、裁定の結果にも良い影響が出そうだ。

――だが、江藤は自身の助命より、気にする事がある様子。

「どがんした。お前の話をしとるんだが。さっきから、何ば考えよるか。」

大木は、少し不服そうだ。

江藤には服装からして、自分のことに頓着しないところがある。それが、時々危うさを感じさせるのだ。

次いで、坂井の方が問いかけた。

「江藤さん。京の都が気になるとですか。」

「然(しか)り。閑叟さまのことだ。道ば誤らぬか、憂慮しておる。」

「佐賀の大殿が…道ば、誤ると?」

「京で、“攘夷”を唱える者は、暴論の徒ばかりだった。」

江藤は脱藩から戻った際に、京の都で見聞きした、公家や諸藩の人物評を、大殿・直正に届くように書き送っている。

――欧米列強の実力を知る、佐賀藩だからこそ、

西洋の力量も知らず、考え無しに「攘夷だ!異国打払いだ!」と、叫ぶ者たちに巻き込まれてはまずい。彼らは異人とみれば斬りかかる勢いだ。

京に居た時に、江藤から朝廷への意見書を出したが、まず手順を考えることが大事で、「まず、幕府から外交権を取れ」と記した。

洋学と実務に長じた佐賀藩が関わる必要も、この辺りにある。江藤の策は、「順次、王政復古を行う」と続く。

ところが、いまの朝廷では、幕府に代わって政権を担う人材を求めるのに無理がある。江藤も、その才能を知る者たちから、随分と京に引き留められた。

――京では、大殿・鍋島直正が御所に参じることになるだろう。

江藤は、大隈たちとは違って、今回の上洛に成果を期待しないようだ。

「馬鹿な“巻き添え”ば食らうぐらいなら、参内のみで良いやもしれん。」

「いまの都では、何もわかっとらん者たちが力を持っとる…ということか。」

大木にも、実際に京都を見た江藤が、逆に慎重になった理由がわかってきた。

――簡単に“攘夷”というが、勢いだけでできることではない。

もし、本気で異国を退けるならば、列強に匹敵する国力が必要だ。

「京の都には、大殿をお導きできる者が、誰もおらんばい。」

万一、佐賀藩に直接、異国打払いの命令など出ては、長崎の台場で外国船を砲撃せねばならず、無益で危険な戦いに巻き込まれてしまう。

「此度は、おかしな事にならねば、それでよか。」

江藤は、脱藩前と随分と変わって、達観した感じとなってしまった。

「ばってん…江藤よ、そいでよかとか!」

金策に苦労して脱藩者・江藤を送り出した、大木としては、この状況には、いまいち不満が残るようだ。

(続く)

◎参考記事〔本編〕

○江藤たちの親友・中野方蔵の最期(第17話)

・第17話「佐賀脱藩」⑰(救おうとする者たち)

・第17話「佐賀脱藩」⑱(青葉茂れる頃に)

○朝廷への意見書、佐賀藩への報告書(第18話)

・第18話「京都見聞」⑳(公卿の評判)

・第18話「京都見聞」⑯(“故郷”を守る者たち)

○江藤を京都に引き留めたかった人々(第19話)

・第19話「閑叟上洛」⑧(“逃げるが勝ち”とも申すのに)

・第19話「閑叟上洛」⑫(新しき御代〔みよ〕に)

文久二年(1862年)冬、十二月の設定です。佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)は京に着くなり、朝廷からの呼びかけに応じて御所に参じました。

この文久二年からの鍋島直正の東上、全体の行程から見ると、江戸への行き帰りの途中で、京都に立ち寄った形になっています。

そして、京に向かった直正(閑叟)の旅路を、皆が気にしている状況です。

しかし、今回の面々は、前回までの大隈八太郎(重信)や山口範蔵(尚芳)とは、少し違った感覚で、大殿の旅路を見つめています。

――佐賀城下。謹慎中となっている江藤新平の屋敷。

2人ほどの仲間うちが、家まで来ている様子だ。

「…謹慎とはいうが、のんびりしたもんだな。」

大木民平(喬任)が、言葉のとおり、あくびでも出そうに語った。

「そがんですね。我らが出入りしても、藩庁の見張りもおりませんし。」

もう1人、坂井辰之允という佐賀藩士も来ている。

「家からは出らんゆえ、特に咎(とが)められてもおらん。」

江藤が、言葉を返す。

さすがに外出は差し控えているようだが、重罪のはずの“脱藩者”の扱いとしては、かなり緩い。

――そして、江藤の処分は、いつ決まるのかもわからない。

大木が拍子抜けするほど、穏やかな日々が続いているのだ。

「ばってん、江藤。こいは、閑叟さまが戻るまでの事かもしれんぞ。」

「そうですよ。原田さまは、手ぐすね引いておられるごたです。」

佐賀藩の保守派で、執政格の実力者・原田小四郎が、通例どおり「脱藩者には、死罪」が相当と主張し続けている。

しかし、江藤の処分が決まる前に、大殿が京へと出立してしまったので、その結論は棚上げとなったようだ。

「原田さまの言いよる事も、先例からは理が通る。」

江藤が答えを返す。神経を尖らせた脱藩の前と違い、かなり落ち着いている。

「おい、江藤よ。お前が原田さまの味方をして、どがん(どう)する。」

ここで大木が、毒づいた。

自身の処刑を主張されているのに、藩の職務に忠実な保守派・原田小四郎について、江藤は意外と悪い印象を持っていないようだ。

――大木が、ふくれっ面をして言葉を継ぐ。

「それじゃ、俺が困るとぞ。中野に続いて、江藤まで失うわけにはいかん。」

大木と江藤が特に懇意にした、中野方蔵は“坂下門外の変”への関与を疑われ、落命している。

「それはそうだな…得心した。」

亡き友・中野の名を聞いて、ここは、江藤も真剣な表情に戻った。

――江藤とて、佐賀藩のために京に出て調べを行ったのだ。

たしかに脱藩はしたが、それだけの情報は持ち帰った。報告書は「京都見聞」としてまとめ、藩庁からの問合せにも、懇切丁寧に回答している。

「…鹿島の殿様は、味方をしてくれるかもしれんです。」

坂井が、何だか希望の見えそうなことを言った。

「鹿島の直彬公か。たしかに、学のある方と聞くぞ。」

大木は、その話を聞いて、少し表情をゆるめた。

佐賀の支藩の1つである鹿島藩主・鍋島直彬。勉強熱心な人物らしく、江藤の報告書のことを知ったのかもしれない。

もし江藤の助命を後押ししてくれれば、裁定の結果にも良い影響が出そうだ。

――だが、江藤は自身の助命より、気にする事がある様子。

「どがんした。お前の話をしとるんだが。さっきから、何ば考えよるか。」

大木は、少し不服そうだ。

江藤には服装からして、自分のことに頓着しないところがある。それが、時々危うさを感じさせるのだ。

次いで、坂井の方が問いかけた。

「江藤さん。京の都が気になるとですか。」

「然(しか)り。閑叟さまのことだ。道ば誤らぬか、憂慮しておる。」

「佐賀の大殿が…道ば、誤ると?」

「京で、“攘夷”を唱える者は、暴論の徒ばかりだった。」

江藤は脱藩から戻った際に、京の都で見聞きした、公家や諸藩の人物評を、大殿・直正に届くように書き送っている。

――欧米列強の実力を知る、佐賀藩だからこそ、

西洋の力量も知らず、考え無しに「攘夷だ!異国打払いだ!」と、叫ぶ者たちに巻き込まれてはまずい。彼らは異人とみれば斬りかかる勢いだ。

京に居た時に、江藤から朝廷への意見書を出したが、まず手順を考えることが大事で、「まず、幕府から外交権を取れ」と記した。

洋学と実務に長じた佐賀藩が関わる必要も、この辺りにある。江藤の策は、「順次、王政復古を行う」と続く。

ところが、いまの朝廷では、幕府に代わって政権を担う人材を求めるのに無理がある。江藤も、その才能を知る者たちから、随分と京に引き留められた。

――京では、大殿・鍋島直正が御所に参じることになるだろう。

江藤は、大隈たちとは違って、今回の上洛に成果を期待しないようだ。

「馬鹿な“巻き添え”ば食らうぐらいなら、参内のみで良いやもしれん。」

「いまの都では、何もわかっとらん者たちが力を持っとる…ということか。」

大木にも、実際に京都を見た江藤が、逆に慎重になった理由がわかってきた。

――簡単に“攘夷”というが、勢いだけでできることではない。

もし、本気で異国を退けるならば、列強に匹敵する国力が必要だ。

「京の都には、大殿をお導きできる者が、誰もおらんばい。」

万一、佐賀藩に直接、異国打払いの命令など出ては、長崎の台場で外国船を砲撃せねばならず、無益で危険な戦いに巻き込まれてしまう。

「此度は、おかしな事にならねば、それでよか。」

江藤は、脱藩前と随分と変わって、達観した感じとなってしまった。

「ばってん…江藤よ、そいでよかとか!」

金策に苦労して脱藩者・江藤を送り出した、大木としては、この状況には、いまいち不満が残るようだ。

(続く)

◎参考記事〔本編〕

○江藤たちの親友・中野方蔵の最期(第17話)

・

・

○朝廷への意見書、佐賀藩への報告書(第18話)

・

・

○江藤を京都に引き留めたかった人々(第19話)

・

・

2024年04月22日

第20話「長崎方控」⑤(京の冬と、大殿の葛藤)

こんばんは。さて、結構長い“ひと呼吸”を置きましたが、“本編”に戻ります。

前回からの舞台、長崎街道の宿場町・肥前浜は、鹿島藩(佐賀藩の支藩)の経済を支えた町だと聞きます。

〔参照:第20話「長崎方控」④(肥前浜の“酔客”)〕

現在でも、佐賀の銘酒が造られる酒蔵の通りは、旅番組などにも向いた“映える”景色という印象。

すっかり気分良く酔いの回った大隈八太郎(重信)と山口範蔵(尚芳)ですが、大殿・鍋島直正(閑叟)の動向を語るに、少し真面目な顔になっています。

設定は文久二年(1862年)の晩秋から冬。現在の季節感と、ほぼ逆転してしまいました。今回は途中で秋の肥前浜宿から、冬の京都に場面転換します。

――ひそひそと話を切り出す、大隈。

だいぶ、山口と顔が近い。ほとんど、耳打ちをする様子である。

「範蔵さん…閑叟さまは、京に向かうとよ。」

「えっ、そがんですか!」

「ここは、宿場町たい。大声はいかんばい。」

大隈は、山口に念を押した。

そこまで、周囲の聞き耳が気になるのなら、話さなければいいのに…と思うが、よほど「言いたいことがある」らしい。

「心得ました。話ば続けてくれんですか。」

「そいぎ、言わせてもらうばい。」

――そして、大隈八太郎の“言いたいこと”は、こうだった。

「京の都に行くだけじゃなかと。閑叟さまは、“参内”ばなさるとよ。」

そう語る大隈は得意気だった。

「参内(さんだい)…?み…帝(みかど)に拝謁なさると?ふごっ…」

山口も小さく聞き返したが、大隈はあらかじめ口を押さえにかかっていた。

「そうたい。」

「八太郎さん…そがん、口ば押さえんでも、わかりますけん。」

山口はこう言うが、“帝”と言葉にしてしまうあたり、やはり冷静さを欠いている。それだけ、大きいお知らせなのだ。

時折、大隈は、蘭学の講義を命じられて、前藩主である鍋島直正(閑叟)の傍に寄る機会があるから、かなりの情報が得られる。

――大殿・鍋島直正(閑叟)は、西洋への興味の持ち方が深いから、

大隈にしたら、まだ準備していないところまで「続きを訳せ」とか言ってくるし、質問も鋭くて大変なのだが、それだけの値打ちがある蘭学講師の役回りだ。

「…ついに、佐賀が表舞台に立つ時ばい。」

大隈、気持ちが抑えられないのか、とりあえず立ち上がった。

「その時は、武雄のご隠居も、大殿とともに!」

ついで、山口も立ち上がった。

――山口にすれば自身を見い出してくれた、先の武雄領主・鍋島茂義。

大殿・鍋島直正の“兄貴分”でもあるし、佐賀が表舞台に出れば、きっと武雄の茂義公も並んで立つことだろう。そう思うだけで、山口には誇らしい。

2人の若者の心は、沸き立っていた。佐賀藩の力で、朝廷を中心とした秩序を先導して、日本の各地から英知を結集し、西洋に負けない国を作るのだと。

端から見れば、若い酔っぱらいの2人だが、その心は国事への奔走を決めた、まさに“志士”であった。

――同じく文久二年、師走(旧暦十二月)。冬の京都。

第19話の終盤に、時を戻す。佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)の一行は、京の市街地の北東にある、黒谷の真如堂を宿所としていた。

地元・佐賀で、熱くたぎる若者たちの視線が、その大殿に注がれる中、京への出立は、予定より遅く冬の手前となった。

そして、たしかに大隈や山口に期待されていたように、帝(孝明天皇)に拝謁する段取りも整っていた。

――しかし、若者たちの期待とは、ほど遠い状況がそこにはあった。

たしかに、鍋島直正(閑叟)の一行は佐賀を発ってから、北九州から蒸気船を使って大坂に入港し、すみやかに京都へと進んだ。

だが、実のところ、胃痛や痔疾に苦しみ、主に消化器系に多くの故障を抱えており、出立そのものも危うかったのだ。

〔参照(中盤):第19話「閑叟上洛」⑭(急ぐ理由と、動けぬ事情)〕

「肥後(熊本)の細川から、ご挨拶にとの申し入れが。」

鍋島直正への熱視線は、何も地元の若者だけではなく、各地の大名からも注がれていた。

「…うむ。閑叟さま、いかがいたしましょう。」

難しい顔をするのは、鍋島直正の幼少期からの側近・古川与一(松根)。

「肥後…、細川家とは、親しくしておきたいのだがな。」

京では、どうしても外せない行事がある。御所へ参内する日程が最優先だ。

――そこで体調を崩し、参内できないなどあってはならない。

温暖な佐賀平野に比べれば、京の冬には、しんしんとした底冷えを感じる。

取り次ぎ役が、今度は少々遠慮しながら言上した。

「…宇和島(愛媛)の伊達さまは、直々に面会をお望みのようで…」

「…うむ、大殿。いまは難しいでしょうな。」

――大殿・直正(閑叟)の状態をよく知る、古川が先に答えを出した。

「伊達どのとも、話をしておきたいのだがな…」

直正は、ぽつりと語ると、少し悔しそうな顔を見せた。宇和島の伊達宗城も、西洋の技術に関心を持つ殿様として評判がある。

もはや若き日は遠く、あちこち身体を損なって、思うようには動けない。もどかしくも、これが佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)の今の姿だった。

直正の体調不良は、その行動を予測しづらくした。その意図を深読みする者も多く、各地の大名から志士までに疑心を起こさせる事になる。

(続く)

○参考記事〔本編〕

・第19話「閑叟上洛」㉔(御所へと参じる日)

前回からの舞台、長崎街道の宿場町・肥前浜は、鹿島藩(佐賀藩の支藩)の経済を支えた町だと聞きます。

〔参照:

現在でも、佐賀の銘酒が造られる酒蔵の通りは、旅番組などにも向いた“映える”景色という印象。

すっかり気分良く酔いの回った大隈八太郎(重信)と山口範蔵(尚芳)ですが、大殿・鍋島直正(閑叟)の動向を語るに、少し真面目な顔になっています。

設定は文久二年(1862年)の晩秋から冬。現在の季節感と、ほぼ逆転してしまいました。今回は途中で秋の肥前浜宿から、冬の京都に場面転換します。

――ひそひそと話を切り出す、大隈。

だいぶ、山口と顔が近い。ほとんど、耳打ちをする様子である。

「範蔵さん…閑叟さまは、京に向かうとよ。」

「えっ、そがんですか!」

「ここは、宿場町たい。大声はいかんばい。」

大隈は、山口に念を押した。

そこまで、周囲の聞き耳が気になるのなら、話さなければいいのに…と思うが、よほど「言いたいことがある」らしい。

「心得ました。話ば続けてくれんですか。」

「そいぎ、言わせてもらうばい。」

――そして、大隈八太郎の“言いたいこと”は、こうだった。

「京の都に行くだけじゃなかと。閑叟さまは、“参内”ばなさるとよ。」

そう語る大隈は得意気だった。

「参内(さんだい)…?み…帝(みかど)に拝謁なさると?ふごっ…」

山口も小さく聞き返したが、大隈はあらかじめ口を押さえにかかっていた。

「そうたい。」

「八太郎さん…そがん、口ば押さえんでも、わかりますけん。」

山口はこう言うが、“帝”と言葉にしてしまうあたり、やはり冷静さを欠いている。それだけ、大きいお知らせなのだ。

時折、大隈は、蘭学の講義を命じられて、前藩主である鍋島直正(閑叟)の傍に寄る機会があるから、かなりの情報が得られる。

――大殿・鍋島直正(閑叟)は、西洋への興味の持ち方が深いから、

大隈にしたら、まだ準備していないところまで「続きを訳せ」とか言ってくるし、質問も鋭くて大変なのだが、それだけの値打ちがある蘭学講師の役回りだ。

「…ついに、佐賀が表舞台に立つ時ばい。」

大隈、気持ちが抑えられないのか、とりあえず立ち上がった。

「その時は、武雄のご隠居も、大殿とともに!」

ついで、山口も立ち上がった。

――山口にすれば自身を見い出してくれた、先の武雄領主・鍋島茂義。

大殿・鍋島直正の“兄貴分”でもあるし、佐賀が表舞台に出れば、きっと武雄の茂義公も並んで立つことだろう。そう思うだけで、山口には誇らしい。

2人の若者の心は、沸き立っていた。佐賀藩の力で、朝廷を中心とした秩序を先導して、日本の各地から英知を結集し、西洋に負けない国を作るのだと。

端から見れば、若い酔っぱらいの2人だが、その心は国事への奔走を決めた、まさに“志士”であった。

――同じく文久二年、師走(旧暦十二月)。冬の京都。

第19話の終盤に、時を戻す。佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)の一行は、京の市街地の北東にある、黒谷の真如堂を宿所としていた。

地元・佐賀で、熱くたぎる若者たちの視線が、その大殿に注がれる中、京への出立は、予定より遅く冬の手前となった。

そして、たしかに大隈や山口に期待されていたように、帝(孝明天皇)に拝謁する段取りも整っていた。

――しかし、若者たちの期待とは、ほど遠い状況がそこにはあった。

たしかに、鍋島直正(閑叟)の一行は佐賀を発ってから、北九州から蒸気船を使って大坂に入港し、すみやかに京都へと進んだ。

だが、実のところ、胃痛や痔疾に苦しみ、主に消化器系に多くの故障を抱えており、出立そのものも危うかったのだ。

〔参照(中盤):

「肥後(熊本)の細川から、ご挨拶にとの申し入れが。」

鍋島直正への熱視線は、何も地元の若者だけではなく、各地の大名からも注がれていた。

「…うむ。閑叟さま、いかがいたしましょう。」

難しい顔をするのは、鍋島直正の幼少期からの側近・古川与一(松根)。

「肥後…、細川家とは、親しくしておきたいのだがな。」

京では、どうしても外せない行事がある。御所へ参内する日程が最優先だ。

――そこで体調を崩し、参内できないなどあってはならない。

温暖な佐賀平野に比べれば、京の冬には、しんしんとした底冷えを感じる。

取り次ぎ役が、今度は少々遠慮しながら言上した。

「…宇和島(愛媛)の伊達さまは、直々に面会をお望みのようで…」

「…うむ、大殿。いまは難しいでしょうな。」

――大殿・直正(閑叟)の状態をよく知る、古川が先に答えを出した。

「伊達どのとも、話をしておきたいのだがな…」

直正は、ぽつりと語ると、少し悔しそうな顔を見せた。宇和島の伊達宗城も、西洋の技術に関心を持つ殿様として評判がある。

もはや若き日は遠く、あちこち身体を損なって、思うようには動けない。もどかしくも、これが佐賀の大殿・鍋島直正(閑叟)の今の姿だった。

直正の体調不良は、その行動を予測しづらくした。その意図を深読みする者も多く、各地の大名から志士までに疑心を起こさせる事になる。

(続く)

○参考記事〔本編〕

・

2024年04月13日

「小休止その3、重たい一日」

こんばんは。今回の記事、予定では“本編”に戻るつもりでした。

ところが少し前に、本日(2024年4月13日)が歴史上、とても“重たい日”であることに気付きました。

年表で確認する限り、幕末・明治期で活躍した、佐賀の誇る“七賢人”のうち、江藤新平と島義勇が、その生涯を終えた日から150年。

※島義勇像

――このような、ブログを書いていますので、

私を、ある程度は佐賀の歴史に詳しい人と思う方もいるかもしれませんが、実のところ、その蓄積は乏しく、“新参者”と言ってよい履歴です。

その歴史の“真価”に気付いてから、まだ5年ほど。年表などを見返しては、「えっ!?」と気付くことも、よくあります。

しかも、佐賀県に住んでおらず、都市圏での日々の生活に追い回されており、よほどタイミングが合わない限り、現地を見直すこともできません。

また、“本編”を書き進むためには、年代ごとに調べ物をしますから、明治七年(1874年)辺りの知識は、まだ、かなり浅いのです。

――先ほど、思い立って“佐賀の役”について文章を作ってみたものの、

勢いよく書いたので、ものすごく長文となり、結論もまとまっていない下書きは出来ましたが、まだ、記事に採用せずにおこうと思いました。

内容としては、「佐賀の役」の新しい見方を考えるもの。

※江藤新平像

――この“出来事”をどう呼ぶかさえも、議論があるところで…

従来は「佐賀の乱」と呼ばれてきましたが、自衛戦争という意味で「佐賀戦争」、新政府出兵の観点から「佐賀の役」(佐賀戦役)という表記もあります。

個人的には、新政府の出兵(計画・工作段階を含む)→佐賀士族の応戦だと考えているため、少なくとも反乱扱いの従来の呼称は却下したいと思います。

――書こうとすれば、整理が必要そうな項目も多いです。

明治新政府が出兵を進める時系列の整理や、佐賀士族が応戦を決めた時の状況、それは、単に“捨て身”の行動だったのか、何か勝ち筋があったのか…

佐賀藩の出身者で戦った者と、戦わなかった者のそれぞれの想い。

そして、絶望的な結末の中で、いったい何を守ることができたのか。

――やっぱり、“物語が足らない”。

説明的に言えば「新政府の佐賀出兵に伴う武力衝突」という印象ですが、どう語るべきかは、とても難易度が高いと感じます。

ところで、私が書いている“本編”は、まだ文久二年(1862年)の終盤を行ったり来たりです。

これから、12年分の“物語”を積んでいけば、求める答えにたどり付くのか…それもわかりません。

いまの私では、書きたい物語には、到底届かないでしょう。“重たい一日”に、今後も考え続けねばならないテーマを、あらためて示された気がしています。

ところが少し前に、本日(2024年4月13日)が歴史上、とても“重たい日”であることに気付きました。

年表で確認する限り、幕末・明治期で活躍した、佐賀の誇る“七賢人”のうち、江藤新平と島義勇が、その生涯を終えた日から150年。

※島義勇像

――このような、ブログを書いていますので、

私を、ある程度は佐賀の歴史に詳しい人と思う方もいるかもしれませんが、実のところ、その蓄積は乏しく、“新参者”と言ってよい履歴です。

その歴史の“真価”に気付いてから、まだ5年ほど。年表などを見返しては、「えっ!?」と気付くことも、よくあります。

しかも、佐賀県に住んでおらず、都市圏での日々の生活に追い回されており、よほどタイミングが合わない限り、現地を見直すこともできません。

また、“本編”を書き進むためには、年代ごとに調べ物をしますから、明治七年(1874年)辺りの知識は、まだ、かなり浅いのです。

――先ほど、思い立って“佐賀の役”について文章を作ってみたものの、

勢いよく書いたので、ものすごく長文となり、結論もまとまっていない下書きは出来ましたが、まだ、記事に採用せずにおこうと思いました。

内容としては、「佐賀の役」の新しい見方を考えるもの。

※江藤新平像

――この“出来事”をどう呼ぶかさえも、議論があるところで…

従来は「佐賀の乱」と呼ばれてきましたが、自衛戦争という意味で「佐賀戦争」、新政府出兵の観点から「佐賀の役」(佐賀戦役)という表記もあります。

個人的には、新政府の出兵(計画・工作段階を含む)→佐賀士族の応戦だと考えているため、少なくとも反乱扱いの従来の呼称は却下したいと思います。

――書こうとすれば、整理が必要そうな項目も多いです。

明治新政府が出兵を進める時系列の整理や、佐賀士族が応戦を決めた時の状況、それは、単に“捨て身”の行動だったのか、何か勝ち筋があったのか…

佐賀藩の出身者で戦った者と、戦わなかった者のそれぞれの想い。

そして、絶望的な結末の中で、いったい何を守ることができたのか。

――やっぱり、“物語が足らない”。

説明的に言えば「新政府の佐賀出兵に伴う武力衝突」という印象ですが、どう語るべきかは、とても難易度が高いと感じます。

ところで、私が書いている“本編”は、まだ文久二年(1862年)の終盤を行ったり来たりです。

これから、12年分の“物語”を積んでいけば、求める答えにたどり付くのか…それもわかりません。

いまの私では、書きたい物語には、到底届かないでしょう。“重たい一日”に、今後も考え続けねばならないテーマを、あらためて示された気がしています。

2024年04月08日

「小休止その2、“物語”が足らない」

こんばんは。先日、再放送のあった『歴史探偵』を、ようやく視聴しました。

〔参照:「年度替わりの小休止と、お知らせ」」〕

幕末から明治への転換期に一度、衰退した京都が「古都」としてのブランド力を持って、復活を遂げた話をテーマとした放送回です。

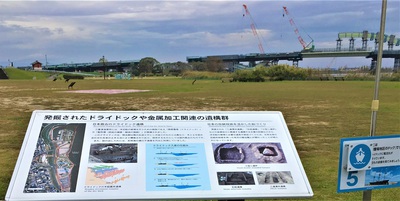

“佐賀の七賢人”の1人・佐野常民が、キーパーソンとして登場する回でもあり、しっかり三重津海軍所跡の記念館での取材場面もありました。

もう4年以上も前に、この場所を訪れ、「なぜ、佐賀は大河ドラマにならないのか…」と感じたことも、すでに懐かしくあります。

――これは、番組でも触れられましたが、京都にある平安神宮は、

佐野常民が、1895年内国勧業博覧会の際に、一種の“パビリオン”として計画したものを、神社として崇敬の対象とし、現在も名所の1つになっています。

その佐野が、海外でも通用する日本文化の真価を知ったのは、実質的な代表として出展を行った、明治初期(1873年)のウィーン万国博覧会だった…

これが、日本の伝統文化が色濃く残る「古都・京都」に、佐野が目を向けるきっかけになり、その復興のカギを握る人物となっていく…

――以上が、私なりの番組のまとめ方ですが

書籍でも調べたところ、京都三大祭りの1つ「時代祭」も、この博覧会のイベントだった、行列(パレード)が元になっているようです。

珍しい歴史番組での特集、とても嬉しかったのですが、今後に期待する部分もあります。今回、佐野常民の功績と努力は、わかりやすく語られました。

――ただ、今回の描き方だと、

“想い”の部分は公家・岩倉具視の故郷への気持ちに集約され、佐野にどういう心の動きがあったか…に届きづらかったとは思います。

これも書籍からですが、佐野が農商務大臣を務めたとき、半月ほどの限られた時間で、内国勧業博の京都開催を決めた経過があると聞きます。

内国勧業博は、東京のみで開催すべきという意見も強く、佐野も苦戦しますが、平安遷都の記念行事と結びつけての、鮮やかな逆転勝ちだったそうです。

――「ものすごく有能な官僚・佐野常民」という紹介も…、

正しいとは思いますが、佐野には「常に真剣だからこそ、涙を流す人」という魅力もありますので、次の機会に描写があればなぁ…と思いました。

苦しみの中に努力を積んでいる人なので、その涙は、どの場面を見ても「相当に重い」です。

また、佐野常民の妻・駒子も、身分の隔てなく、周囲に優しくできる“博愛”を、絵に描いたような素敵な方だったようです。

本編には佐野との婚儀の場面で、たぶん1回しか登場していなかったと思いますが、この夫婦は60年連れ添ったそうです。

〔参照(後半):第4話「諸国遊学」⑨〕

――他にも語りたいのですが、佐野常民はよくお酒を飲みます。

かなり飲みっぷりが良かったようで、「鯨飲」とか言われたようですね。ちなみに、もと医者なのですが、飲み過ぎて肝臓の調子はいまいちだったそうです。

これだけ魅力的な人物を、あまり“本編”に登場させられていないのは、私の力不足としか言いようがありません。

――今回の歴史番組での登場を見て、幕末・明治期の佐賀には、

語るべき内容は多くても、まだ“物語”は足りていない…と実感しました。これがドラマに描きづらく、功績だけの紹介になってしまう理由かもしれません。

県内の方はもちろん、佐賀県の出身者でも、あるいは、佐賀が好きなだけの人でも…語るべき歴史と、その“物語”は山ほどあるはず。

「物語が足りていないなら、増やすまで。」

皆様も、今までの“先輩”たちがつないでくれたもの、もっと語っていきましょう。どこに、たどり着くかはわかりませんが、私も書き続けてみます。

次回はまた、肥前浜の宿場町での“飲み会”の場面から再開予定です。

〔参照:

幕末から明治への転換期に一度、衰退した京都が「古都」としてのブランド力を持って、復活を遂げた話をテーマとした放送回です。

“佐賀の七賢人”の1人・佐野常民が、キーパーソンとして登場する回でもあり、しっかり三重津海軍所跡の記念館での取材場面もありました。

もう4年以上も前に、この場所を訪れ、「なぜ、佐賀は大河ドラマにならないのか…」と感じたことも、すでに懐かしくあります。

――これは、番組でも触れられましたが、京都にある平安神宮は、

佐野常民が、1895年内国勧業博覧会の際に、一種の“パビリオン”として計画したものを、神社として崇敬の対象とし、現在も名所の1つになっています。

その佐野が、海外でも通用する日本文化の真価を知ったのは、実質的な代表として出展を行った、明治初期(1873年)のウィーン万国博覧会だった…

これが、日本の伝統文化が色濃く残る「古都・京都」に、佐野が目を向けるきっかけになり、その復興のカギを握る人物となっていく…

――以上が、私なりの番組のまとめ方ですが

書籍でも調べたところ、京都三大祭りの1つ「時代祭」も、この博覧会のイベントだった、行列(パレード)が元になっているようです。

珍しい歴史番組での特集、とても嬉しかったのですが、今後に期待する部分もあります。今回、佐野常民の功績と努力は、わかりやすく語られました。

――ただ、今回の描き方だと、

“想い”の部分は公家・岩倉具視の故郷への気持ちに集約され、佐野にどういう心の動きがあったか…に届きづらかったとは思います。

これも書籍からですが、佐野が農商務大臣を務めたとき、半月ほどの限られた時間で、内国勧業博の京都開催を決めた経過があると聞きます。

内国勧業博は、東京のみで開催すべきという意見も強く、佐野も苦戦しますが、平安遷都の記念行事と結びつけての、鮮やかな逆転勝ちだったそうです。

――「ものすごく有能な官僚・佐野常民」という紹介も…、

正しいとは思いますが、佐野には「常に真剣だからこそ、涙を流す人」という魅力もありますので、次の機会に描写があればなぁ…と思いました。

苦しみの中に努力を積んでいる人なので、その涙は、どの場面を見ても「相当に重い」です。

また、佐野常民の妻・駒子も、身分の隔てなく、周囲に優しくできる“博愛”を、絵に描いたような素敵な方だったようです。

本編には佐野との婚儀の場面で、たぶん1回しか登場していなかったと思いますが、この夫婦は60年連れ添ったそうです。

〔参照(後半):

――他にも語りたいのですが、佐野常民はよくお酒を飲みます。

かなり飲みっぷりが良かったようで、「鯨飲」とか言われたようですね。ちなみに、もと医者なのですが、飲み過ぎて肝臓の調子はいまいちだったそうです。

これだけ魅力的な人物を、あまり“本編”に登場させられていないのは、私の力不足としか言いようがありません。

――今回の歴史番組での登場を見て、幕末・明治期の佐賀には、

語るべき内容は多くても、まだ“物語”は足りていない…と実感しました。これがドラマに描きづらく、功績だけの紹介になってしまう理由かもしれません。

県内の方はもちろん、佐賀県の出身者でも、あるいは、佐賀が好きなだけの人でも…語るべき歴史と、その“物語”は山ほどあるはず。

「物語が足りていないなら、増やすまで。」

皆様も、今までの“先輩”たちがつないでくれたもの、もっと語っていきましょう。どこに、たどり着くかはわかりませんが、私も書き続けてみます。

次回はまた、肥前浜の宿場町での“飲み会”の場面から再開予定です。