2024年09月23日

「滑込の剣」(17)“佐賀発”の想い

こんばんは。長い夏の間に続けてきました、5月の話を綴るシリーズも最終回。

およそ2年ぶりの“帰藩”は、「佐賀の七賢人」の一人・江藤新平の特別展を観るために思い立ったものでした。私が、この旅の終わりに、感じたことは…

――「ほうじ茶ソフトクリーム」を食べる。

まだ初夏だというのに、暑い日だった。自分で言うのも何だが、展示を鑑賞するときの私も、とても熱気に満ちていた。

できることならば、クールな佐賀出身者としての私で、旅を締めくくりたい…というわけで、物理的に温度を下げるべく、ソフトクリームを選択したのだ。

――肝心のソフトクリームの写真を撮りそこねたのは、

ひとえに私の甘さである。画像無しでは、それだけ“映え”(ばえ)が弱くなる。

佐賀県は魅力があっても伝わりづらいところが問題なのだ。大都市圏に派遣されている佐賀藩士(?)ですら、このように隙だらけでは心もとない。

これでは佐賀の殿様も「なんとも頼りないのう…」と渋い表情をなさるだろう。

――そんな、旅の終わりの“空想”にひたりながら、

ヒンヤリと甘いソフトクリーム。バニラの香りと滑らかな舌ざわりを感じ取っていた。もともとお茶を商う店の品物だ。ほうじ茶の風味がよく効いている。

――そうだ、ここは新スポットだ。何より、この場所をアピールせねば。

佐賀駅の『サガハツ』という新施設。コンパクトではあるが、スタイリッシュな印象を受ける。横文字を控えて語れば、小振りではあるが、洗練されている。

ふだん大都会にいる私が言うのも変だが、ごちゃごちゃ混雑していない分、そのシンプルさが、かえって“都会的”に見えてしまう。

――「さて、佐賀から発つ(たつ)とするか。」

いまの私は、ただ一つの故郷・佐賀を見つめ直している。昔は、その活躍すら知らなかった「幕末の佐賀藩」も今や、こうして私を呼び戻している。

そして、行きがかりはどうあれ、出身地に“愛”が持てるか否かで、人生において出せる力も違ってくる…と私は考える。

あるいはその愛が、これから進む道を変えていくのかもしれない。この1か月ほど後にも、私は再び佐賀へと向かうことになる。

(シリーズ「滑込の剣」〔完〕)

およそ2年ぶりの“帰藩”は、「佐賀の七賢人」の一人・江藤新平の特別展を観るために思い立ったものでした。私が、この旅の終わりに、感じたことは…

――「ほうじ茶ソフトクリーム」を食べる。

まだ初夏だというのに、暑い日だった。自分で言うのも何だが、展示を鑑賞するときの私も、とても熱気に満ちていた。

できることならば、クールな佐賀出身者としての私で、旅を締めくくりたい…というわけで、物理的に温度を下げるべく、ソフトクリームを選択したのだ。

――肝心のソフトクリームの写真を撮りそこねたのは、

ひとえに私の甘さである。画像無しでは、それだけ“映え”(ばえ)が弱くなる。

佐賀県は魅力があっても伝わりづらいところが問題なのだ。大都市圏に派遣されている佐賀藩士(?)ですら、このように隙だらけでは心もとない。

これでは佐賀の殿様も「なんとも頼りないのう…」と渋い表情をなさるだろう。

――そんな、旅の終わりの“空想”にひたりながら、

ヒンヤリと甘いソフトクリーム。バニラの香りと滑らかな舌ざわりを感じ取っていた。もともとお茶を商う店の品物だ。ほうじ茶の風味がよく効いている。

――そうだ、ここは新スポットだ。何より、この場所をアピールせねば。

佐賀駅の『サガハツ』という新施設。コンパクトではあるが、スタイリッシュな印象を受ける。横文字を控えて語れば、小振りではあるが、洗練されている。

ふだん大都会にいる私が言うのも変だが、ごちゃごちゃ混雑していない分、そのシンプルさが、かえって“都会的”に見えてしまう。

――「さて、佐賀から発つ(たつ)とするか。」

いまの私は、ただ一つの故郷・佐賀を見つめ直している。昔は、その活躍すら知らなかった「幕末の佐賀藩」も今や、こうして私を呼び戻している。

そして、行きがかりはどうあれ、出身地に“愛”が持てるか否かで、人生において出せる力も違ってくる…と私は考える。

あるいはその愛が、これから進む道を変えていくのかもしれない。この1か月ほど後にも、私は再び佐賀へと向かうことになる。

(シリーズ「滑込の剣」〔完〕)

タグ :佐賀

2024年09月15日

「滑込の剣」(16)“銀天”を衝け

こんばんは。5月上旬まで佐賀城の歴史館で開催された、江藤新平の特別展を見て、私は様々な角度からの感想を得ました。

さて、この日の滞在時間は短く、すでに帰り道です。展示の観覧に集中力を使い過ぎたので、佐賀の市街地を少しばかり散策していました。

――歩みを進めると、白山通りに至った。

本日の目的は達したので、先ほど佐賀城・鯱の門近くにいらっしゃる大殿様(鍋島直正公)の銅像に、退出のご挨拶をした。

もともとは明るい気性の殿様だから「うむ、また来るがよい。励めよ」と、私のごとき者でもわざわざ参じれば、お声がけはいただけそうに思う。

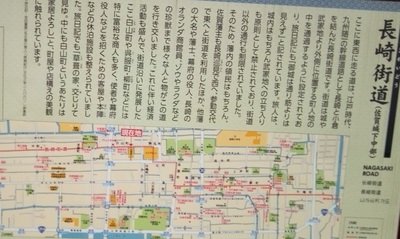

中央大通りに沿って、郵便局やバルーンミュージアムを横目に北上すれば、江戸時代に多くの人々が行き交った旧・長崎街道に行き当たる。

――5月時点だったが、すでに陽射しは強かった。

品の良い「丸ぼうろ」を揃えるというイメージがある、「北島」さんの店舗を右手に見ながら、ほどよく日除けができるアーケード(銀天)の下に入る。

かつて重要な街道として栄えた、今の白山通りでやってみたかった事がある。

「私は、ここに自分の足で立っている。この“銀天”に両手を伸ばしている!」

こういう心持ちで、グンと背伸びをしてみた。大丈夫だ。最近、腰の調子はあやしい時があるが、まだ全然、肩は上がる。

――急な展開に、困惑された方も多いと思うので、少し説明をする。

2021年大河ドラマ『青天を衝け』に、この行動の元になったセリフがあった。同作品の主人公は、2024年7月からの新1万円札の肖像となった渋沢栄一。主演はイケメン俳優として名高い、吉沢亮さんだった。

とても印象的な場面で、岩山に登り立った主人公・栄一が、青天に拳を突き上げて、志を新たにするのである。

――私の場合は、整然としたアーケード街(銀天)で、

両腕を上に伸ばしただけだが、どんなに小さな事だとしても、以前にブログで宣言した事を成し遂げるのは、やはり気分が清々しくなるものだ。

〔参照:「“銀天”ば衝け…?」〕

だが「相変わらず、おかしな奴だな」と、さっきご挨拶してきた、お殿様の苦笑が聞こえるような気もした。

――なお、大河ドラマ『青天を衝け』は、

“佐賀の人”としての大隈重信(演:大倉孝二)にかかわる、セリフが素晴らしい作品だと評価している。

「あの佐賀人は不死身じゃ」と恐れられたり、「おいは、な~んも知らん」と開き直ったり、理想の上司になってみたり…。日本近代化の原動力(エンジン)として頑張る大隈重信が魅力的に描かれた。

大隈が主人公・渋沢を新政府に引き込んだ関係もあってか、同じ明治初期に国の仕組みを整えていた司法卿・江藤新平の登場は少なめだが、機会があれば大隈の登場回だけでもチェックをいただくと新しい発見があるかもしれない。

さて、この日の滞在時間は短く、すでに帰り道です。展示の観覧に集中力を使い過ぎたので、佐賀の市街地を少しばかり散策していました。

――歩みを進めると、白山通りに至った。

本日の目的は達したので、先ほど佐賀城・鯱の門近くにいらっしゃる大殿様(鍋島直正公)の銅像に、退出のご挨拶をした。

もともとは明るい気性の殿様だから「うむ、また来るがよい。励めよ」と、私のごとき者でもわざわざ参じれば、お声がけはいただけそうに思う。

中央大通りに沿って、郵便局やバルーンミュージアムを横目に北上すれば、江戸時代に多くの人々が行き交った旧・長崎街道に行き当たる。

――5月時点だったが、すでに陽射しは強かった。

品の良い「丸ぼうろ」を揃えるというイメージがある、「北島」さんの店舗を右手に見ながら、ほどよく日除けができるアーケード(銀天)の下に入る。

かつて重要な街道として栄えた、今の白山通りでやってみたかった事がある。

「私は、ここに自分の足で立っている。この“銀天”に両手を伸ばしている!」

こういう心持ちで、グンと背伸びをしてみた。大丈夫だ。最近、腰の調子はあやしい時があるが、まだ全然、肩は上がる。

――急な展開に、困惑された方も多いと思うので、少し説明をする。

2021年大河ドラマ『青天を衝け』に、この行動の元になったセリフがあった。同作品の主人公は、2024年7月からの新1万円札の肖像となった渋沢栄一。主演はイケメン俳優として名高い、吉沢亮さんだった。

とても印象的な場面で、岩山に登り立った主人公・栄一が、青天に拳を突き上げて、志を新たにするのである。

――私の場合は、整然としたアーケード街(銀天)で、

両腕を上に伸ばしただけだが、どんなに小さな事だとしても、以前にブログで宣言した事を成し遂げるのは、やはり気分が清々しくなるものだ。

〔参照:

だが「相変わらず、おかしな奴だな」と、さっきご挨拶してきた、お殿様の苦笑が聞こえるような気もした。

――なお、大河ドラマ『青天を衝け』は、

“佐賀の人”としての大隈重信(演:大倉孝二)にかかわる、セリフが素晴らしい作品だと評価している。

「あの佐賀人は不死身じゃ」と恐れられたり、「おいは、な~んも知らん」と開き直ったり、理想の上司になってみたり…。日本近代化の原動力(エンジン)として頑張る大隈重信が魅力的に描かれた。

大隈が主人公・渋沢を新政府に引き込んだ関係もあってか、同じ明治初期に国の仕組みを整えていた司法卿・江藤新平の登場は少なめだが、機会があれば大隈の登場回だけでもチェックをいただくと新しい発見があるかもしれない。

2024年09月09日

「滑込の剣」(15)“大河”の向こう側へ

こんばんは。しばしのお付き合いをいただいている、「滑込の剣」も終盤となりました。佐賀城の歴史館で、江藤新平の生きた道のりを示した特別展。

何度でも来られたら良かったのですが、私の住まいは遠方です。全集中力を駆使して、展示の文章を速読する私に、様々なイメージが浮かんできます。

――「おおお~っ、もっと時間がほしい!」

パネルからパネルへ、得られる限りの情報を感得しようと読み込んでいく。次々と興味を惹かれる内容が続く。

「佐賀の賢人たちの母親は、やっぱり賢い人だった」という展示は、目新しい情報で、よくまとまっていた。

そもそも、日本史上でも屈指の天才実務家・江藤新平に最初に学問(漢学)を教えたのは、母・浅子だったようだ。

徹底した教育まで含めた「佐賀版・幕末男子の育て方」。しかも、当時の女性で、そこまで漢学の素養が高いのは、おそらく珍しいと思われる。

なお、大隈重信の母は抜群の行動力、大木喬任の母も理財(財テク)の才覚を持ち、夫を失った後にも女手一つで、我が子を“賢人”とした。

副島種臣の母も、賢婦人として知られたそうだ。資料で知っている事もあったが、あらためて展示で「佐賀は、女子も賢人揃いだったのか!」と実感する。

――「佐賀の大河ドラマ、この描き方でも行けるぞ!」

個性豊かで、優れた母親たちの“大きな愛”を受けて育った、佐賀男子たちが新時代の礎を築いていくのだ。

ところで、勉強熱心な佐賀藩では、下級武士でも学問を深めることができた。江藤新平も入学は遅かったようだが、藩校・弘道館で学んでいる。

私も“本編”と称して、物語のイメージを試みるから、藩校での学生時代も書いてはいるが、江藤新平の描き方に多少の揺らぎが生じたものだ。

――“劇作”については、とくに知識は無い。

当初は、ブログで「物語」を書くつもりはなかった。おそらくは「作品」として成立しない事がわかっていたからだ。だが、私なりに試みたい気持ちが勝った。

いざ書いてみると、キャラクターをブレずに描くのが難しい事が実感できた。

時間の経過で登場人物も成長する…と言えなくもないが、江藤の場合、青年期以降の配役イメージまで変化している。

最初は、江藤の人生が「舞台化すると、きっと映える」印象だったので、ミュージカル界のプリンス・山崎育三郎さん。

次に、ある明治時代を題材としたドラマ。洋行帰り(西洋かぶれ)で、頭脳明晰な“名探偵”の役を演じた、福士蒼汰さん。

――ここで、少し時間を遡る。佐賀県庁にあったモニュメントの写真。

あらためて見直すとイメージより、江藤は小柄な印象だった。佐賀県出身の私には、江藤新平が大きい存在に思えるから、どうしても見上げてしまう。

人物の偉大さと身長の高さには直接関係は無いはず。決定的なのは、展示物の1つ・実際に江藤が着用した羽織の大きさ。これは間違いなく原寸だろう。

「配役は、神木隆之介さん…あたりの方が良いかも。」

溢れるばかりの才気をもち、遠慮も忖度(そんたく)も無し。ひたすら高く理想を求めて、バリバリと近代国家の仕組みを造っていく。意外と似合うかなと思う。

――なお、配役に関する思考は、まったく“個人の感想”である。

会場には、江藤新平が熱心に科学関連のスケッチを残していた展示もあった。その繊細な筆致には、江藤の集中力が感じられたのだ。

そういえば、神木さんは幼少期から“大河俳優”だったし、以前の“朝ドラ”では「すごく精密に植物を描く役だった」というのは、後で思い出した。

何度でも来られたら良かったのですが、私の住まいは遠方です。全集中力を駆使して、展示の文章を速読する私に、様々なイメージが浮かんできます。

――「おおお~っ、もっと時間がほしい!」

パネルからパネルへ、得られる限りの情報を感得しようと読み込んでいく。次々と興味を惹かれる内容が続く。

「佐賀の賢人たちの母親は、やっぱり賢い人だった」という展示は、目新しい情報で、よくまとまっていた。

そもそも、日本史上でも屈指の天才実務家・江藤新平に最初に学問(漢学)を教えたのは、母・浅子だったようだ。

徹底した教育まで含めた「佐賀版・幕末男子の育て方」。しかも、当時の女性で、そこまで漢学の素養が高いのは、おそらく珍しいと思われる。

なお、大隈重信の母は抜群の行動力、大木喬任の母も理財(財テク)の才覚を持ち、夫を失った後にも女手一つで、我が子を“賢人”とした。

副島種臣の母も、賢婦人として知られたそうだ。資料で知っている事もあったが、あらためて展示で「佐賀は、女子も賢人揃いだったのか!」と実感する。

――「佐賀の大河ドラマ、この描き方でも行けるぞ!」

個性豊かで、優れた母親たちの“大きな愛”を受けて育った、佐賀男子たちが新時代の礎を築いていくのだ。

ところで、勉強熱心な佐賀藩では、下級武士でも学問を深めることができた。江藤新平も入学は遅かったようだが、藩校・弘道館で学んでいる。

私も“本編”と称して、物語のイメージを試みるから、藩校での学生時代も書いてはいるが、江藤新平の描き方に多少の揺らぎが生じたものだ。

――“劇作”については、とくに知識は無い。

当初は、ブログで「物語」を書くつもりはなかった。おそらくは「作品」として成立しない事がわかっていたからだ。だが、私なりに試みたい気持ちが勝った。

いざ書いてみると、キャラクターをブレずに描くのが難しい事が実感できた。

時間の経過で登場人物も成長する…と言えなくもないが、江藤の場合、青年期以降の配役イメージまで変化している。

最初は、江藤の人生が「舞台化すると、きっと映える」印象だったので、ミュージカル界のプリンス・山崎育三郎さん。

次に、ある明治時代を題材としたドラマ。洋行帰り(西洋かぶれ)で、頭脳明晰な“名探偵”の役を演じた、福士蒼汰さん。

――ここで、少し時間を遡る。佐賀県庁にあったモニュメントの写真。

あらためて見直すとイメージより、江藤は小柄な印象だった。佐賀県出身の私には、江藤新平が大きい存在に思えるから、どうしても見上げてしまう。

人物の偉大さと身長の高さには直接関係は無いはず。決定的なのは、展示物の1つ・実際に江藤が着用した羽織の大きさ。これは間違いなく原寸だろう。

「配役は、神木隆之介さん…あたりの方が良いかも。」

溢れるばかりの才気をもち、遠慮も忖度(そんたく)も無し。ひたすら高く理想を求めて、バリバリと近代国家の仕組みを造っていく。意外と似合うかなと思う。

――なお、配役に関する思考は、まったく“個人の感想”である。

会場には、江藤新平が熱心に科学関連のスケッチを残していた展示もあった。その繊細な筆致には、江藤の集中力が感じられたのだ。

そういえば、神木さんは幼少期から“大河俳優”だったし、以前の“朝ドラ”では「すごく精密に植物を描く役だった」というのは、後で思い出した。

2024年09月04日

「滑込の剣」(14)そして、“イメージ”は組み変わる

こんばんは。直近で佐賀城に行ったのは、今年の5月。そこで得た気付きは、私をどこに向かわせるのか…。

4~5年前と比べれば、私も周囲の状況も様変わりしました。今回の特別展で、また新しい感覚を得て、頭に浮かぶ物語のイメージも更新されていきます。

――「佐賀の七賢人」の1人・江藤新平。

代表的な語り方は、裁判所など現代に続く制度を作った“近代司法の父”。

時は150年少し前の明治維新の動乱期。1868年(慶応4年)5月頃。当時は「江戸」と呼ばれていた、今の東京。

江藤は町奉行所で行われた江戸時代の“裁判”も、しっかりと調べて、西洋の仕組みを取り入れたようだ。

――新時代を進めるため、江戸城に乗り込んだ江藤。

他の官軍の面々が見向きもしない、租税や刑事法の書類を集めたという。

幕府の役人にも、次々と質問をしていく。幕臣もそれまで国を運営してきた側だから、すごく賢い人も多かったはずで、わかる人にはわかっただろう。

「西軍(新政府軍)に、こんな才物がいたのか!?」と。

江藤は“空気を読まず”に幕臣へ聞きたいことを聞く。時に、強めの佐賀ことばが混ざりながら。

――幕府の役人にも、国を動かしてきた誇りがある。

後を託すなら、賢い奴がいいに決まっている。徳川政権が「どうやって国を動かしてきたか、いかに太平の世を守ってきたか」を教えてやる。

「この江藤という男には、自分たちの仕事を、伝えておく値打ちがある…」

そんな事に気付いた幕府の役人には、きっと江藤はこんな事を言った。

「新しき世は、民のための国になるけん。そのまま働かぬか。」と。

幕臣ならではの意地もある。「薩摩や長州には下(くだ)れるものか!」と。

「物を尋ねる。貴公は、どこから来られたか!?」

「肥前国。佐賀だが、いかがした。」

――幕府の役人は、思った。「佐賀か…」と。

佐賀藩が幕府に味方してくれれば良かったのだが、恨みに思うところまではない。こうして、1人の有能な幕臣が新時代へと力を貸すことになった…

江藤新平は、優秀な幕府の人材を見つけると、新政府に引き込んだという話も聞く。“本編”を書き続ければ、第30話以降で描くつもりがある筋書きだ。

今回、佐賀城の特別展では、実際に江藤が身に着けた品々の展示もあって、演じてほしい俳優さんのイメージも変わってきた。

4~5年前と比べれば、私も周囲の状況も様変わりしました。今回の特別展で、また新しい感覚を得て、頭に浮かぶ物語のイメージも更新されていきます。

――「佐賀の七賢人」の1人・江藤新平。

代表的な語り方は、裁判所など現代に続く制度を作った“近代司法の父”。

時は150年少し前の明治維新の動乱期。1868年(慶応4年)5月頃。当時は「江戸」と呼ばれていた、今の東京。

江藤は町奉行所で行われた江戸時代の“裁判”も、しっかりと調べて、西洋の仕組みを取り入れたようだ。

――新時代を進めるため、江戸城に乗り込んだ江藤。

他の官軍の面々が見向きもしない、租税や刑事法の書類を集めたという。

幕府の役人にも、次々と質問をしていく。幕臣もそれまで国を運営してきた側だから、すごく賢い人も多かったはずで、わかる人にはわかっただろう。

「西軍(新政府軍)に、こんな才物がいたのか!?」と。

江藤は“空気を読まず”に幕臣へ聞きたいことを聞く。時に、強めの佐賀ことばが混ざりながら。

――幕府の役人にも、国を動かしてきた誇りがある。

後を託すなら、賢い奴がいいに決まっている。徳川政権が「どうやって国を動かしてきたか、いかに太平の世を守ってきたか」を教えてやる。

「この江藤という男には、自分たちの仕事を、伝えておく値打ちがある…」

そんな事に気付いた幕府の役人には、きっと江藤はこんな事を言った。

「新しき世は、民のための国になるけん。そのまま働かぬか。」と。

幕臣ならではの意地もある。「薩摩や長州には下(くだ)れるものか!」と。

「物を尋ねる。貴公は、どこから来られたか!?」

「肥前国。佐賀だが、いかがした。」

――幕府の役人は、思った。「佐賀か…」と。

佐賀藩が幕府に味方してくれれば良かったのだが、恨みに思うところまではない。こうして、1人の有能な幕臣が新時代へと力を貸すことになった…

江藤新平は、優秀な幕府の人材を見つけると、新政府に引き込んだという話も聞く。“本編”を書き続ければ、第30話以降で描くつもりがある筋書きだ。

今回、佐賀城の特別展では、実際に江藤が身に着けた品々の展示もあって、演じてほしい俳優さんのイメージも変わってきた。