2022年10月29日

連続ブログ小説「聖地の剣」(24)シン・放送会館

こんばんは。

2022年(令和4年)5月よりオープンしたと聞く、NHK佐賀の新・放送会館。

佐賀城・鯱の門近く、鍋島直正公の銅像の後ろに鉄塔が見えていたのが、旧・放送会館。老朽化などの理由から建て替えが検討されてきたそうです。

〔参照:連続ブログ小説「聖地の剣」(22)ドント・セイ・グッバイ〕

しかし、旧放送会館の場所が、「佐賀城下再生百年構想」の対象エリア内で建て直しにくいためか、北堀の外に出た現在地に移転を決めたんだとか。

「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」と語り続ける私には、“聖地”・佐賀に建つ、NHKの新放送会館は気になる場所でした。

――佐賀城の広大な北堀を渡る。

すでに帰路へと入っている私。再び雨上がりの道を、北へ歩み出す。佐賀城公園内からメインストリートである中央大通りに戻ってきた。

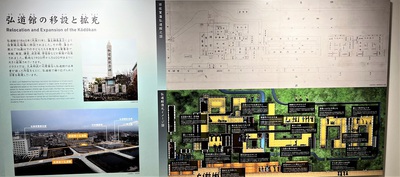

ここは、かつて幕末期に広大な敷地に拡張された、佐賀藩の学校・弘道館があった場所。

近代化の礎となる人材を多数輩出し、明治新時代に直接つながったところが佐賀の藩校“弘道館”の特色だと考えている。

――なお、NHK佐賀の新放送会館は初見だった。

「市民の交流拠点」・「災害に強い放送局」・「環境と調和した会館」の3つが、基本のコンセプト(考え方)だそうである。

城内から街なかへの移転で、賑わいを作り出すねらいもあるようだが、私が立ち寄ったのは、営業日ではなかったので、外から眺めるのみだった。

「…ここが、新しい佐賀のNHKか。」

ディスプレイに流れる映像を見て、ひとまず感慨にひたっておく。

ちなみに私のブログでは、テレビ局について語る時は大体、よく見ているNHKが基本の設定になっている。

――「私の望みに、強く応えてくれる」ことがあるのかは…わからない。

今のところ、地域色の強いローカル番組が、NHK佐賀放送局のラインナップとして紹介されている。

ところで、新・放送会館が、この場所にたどり着くまでにも、色々と曲折があったようだ。移転の計画そのものは、10年以上前から始まっていたらしい。

ただ、現地に行った時点の私は、そこまでの情報は調べていない。

「佐賀が大河ドラマに決まりでもしたら、ここは“大盛り上がり”になるな…」

――真新しい放送会館を前にして、何だか期待感が高まった。

無邪気に語ってしまったが、仮に実現すれば、仕事にあたる関係者には、相当な労力がかかるのだろう。これは私でも、その大変さを少しは想像できる。

時代は違えど、かつて幕末・明治に新時代の基礎を築いてきた佐賀藩士たちのように、影で努力をする者が居るはずだ。

これは、きっと現代でもそうだ。たとえ、スポットライトを浴びることはなくても、いつも誰かがどこかで頑張っている。

そして、歴史上の人物としては知名度は低くても、その仕事の結果は教科書に載せている“佐賀の先輩”たちを、いまの私は知っているのだ。

――今から4年前。2018年(平成30年)には、

「薩長土肥」の“肥前”だった佐賀では、明治維新150周年の記念行事が多く行われていた。

佐賀城下も『肥前さが幕末・維新博覧会』を軸として、各種イベントで賑わったという。中央大通りでもパレードがあって沿道は盛り上がっていたらしい。

その時期、まったく余裕のなかった私には、その“面影”が伝わるのみ。

「見たかったよ、私もその場に居たかった…」と繰り返している。

“都会”と呼ばれる場所で、それなりに気忙しく生きてきた。佐賀藩の価値に、気付くのは遅くなってしまった。そして、今だって自由には動けない。

でも、真(シン)の“佐賀の物語”はこれから始まるのだ。私はきっと、その物語を見ることができるのだ。そう、強く思うことにしている。

(続く)

2022年(令和4年)5月よりオープンしたと聞く、NHK佐賀の新・放送会館。

佐賀城・鯱の門近く、鍋島直正公の銅像の後ろに鉄塔が見えていたのが、旧・放送会館。老朽化などの理由から建て替えが検討されてきたそうです。

〔参照:

しかし、旧放送会館の場所が、「佐賀城下再生百年構想」の対象エリア内で建て直しにくいためか、北堀の外に出た現在地に移転を決めたんだとか。

「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」と語り続ける私には、“聖地”・佐賀に建つ、NHKの新放送会館は気になる場所でした。

――佐賀城の広大な北堀を渡る。

すでに帰路へと入っている私。再び雨上がりの道を、北へ歩み出す。佐賀城公園内からメインストリートである中央大通りに戻ってきた。

ここは、かつて幕末期に広大な敷地に拡張された、佐賀藩の学校・弘道館があった場所。

近代化の礎となる人材を多数輩出し、明治新時代に直接つながったところが佐賀の藩校“弘道館”の特色だと考えている。

――なお、NHK佐賀の新放送会館は初見だった。

「市民の交流拠点」・「災害に強い放送局」・「環境と調和した会館」の3つが、基本のコンセプト(考え方)だそうである。

城内から街なかへの移転で、賑わいを作り出すねらいもあるようだが、私が立ち寄ったのは、営業日ではなかったので、外から眺めるのみだった。

「…ここが、新しい佐賀のNHKか。」

ディスプレイに流れる映像を見て、ひとまず感慨にひたっておく。

ちなみに私のブログでは、テレビ局について語る時は大体、よく見ているNHKが基本の設定になっている。

――「私の望みに、強く応えてくれる」ことがあるのかは…わからない。

今のところ、地域色の強いローカル番組が、NHK佐賀放送局のラインナップとして紹介されている。

ところで、新・放送会館が、この場所にたどり着くまでにも、色々と曲折があったようだ。移転の計画そのものは、10年以上前から始まっていたらしい。

ただ、現地に行った時点の私は、そこまでの情報は調べていない。

「佐賀が大河ドラマに決まりでもしたら、ここは“大盛り上がり”になるな…」

――真新しい放送会館を前にして、何だか期待感が高まった。

無邪気に語ってしまったが、仮に実現すれば、仕事にあたる関係者には、相当な労力がかかるのだろう。これは私でも、その大変さを少しは想像できる。

時代は違えど、かつて幕末・明治に新時代の基礎を築いてきた佐賀藩士たちのように、影で努力をする者が居るはずだ。

これは、きっと現代でもそうだ。たとえ、スポットライトを浴びることはなくても、いつも誰かがどこかで頑張っている。

そして、歴史上の人物としては知名度は低くても、その仕事の結果は教科書に載せている“佐賀の先輩”たちを、いまの私は知っているのだ。

――今から4年前。2018年(平成30年)には、

「薩長土肥」の“肥前”だった佐賀では、明治維新150周年の記念行事が多く行われていた。

佐賀城下も『肥前さが幕末・維新博覧会』を軸として、各種イベントで賑わったという。中央大通りでもパレードがあって沿道は盛り上がっていたらしい。

その時期、まったく余裕のなかった私には、その“面影”が伝わるのみ。

「見たかったよ、私もその場に居たかった…」と繰り返している。

“都会”と呼ばれる場所で、それなりに気忙しく生きてきた。佐賀藩の価値に、気付くのは遅くなってしまった。そして、今だって自由には動けない。

でも、真(シン)の“佐賀の物語”はこれから始まるのだ。私はきっと、その物語を見ることができるのだ。そう、強く思うことにしている。

(続く)

2022年10月26日

連続ブログ小説「聖地の剣」(23)見映え以上のSAGA

こんばんは。

殿様の銅像に見守られながら、佐賀の城内だった公園を行きます。佐賀駅の到着からは5時間半が経過。

忙しい日は幾らでもありますが、これだけ密度の濃い一日、そうは無いです。

飲食もそこそこに動き回っていましたが、さすがに空腹感が出てきました。

――佐賀には、美味しいものがたくさんあるのに。

一度、博物館のミュージアムカフェに入ったきりで、動き続けてきた。

温かい嬉野紅茶も、佐賀みかんジャムの効いたアイスクリームも絶品だった。

〔参照:連続ブログ小説「聖地の剣」(9)“醒覚”の紅茶〕

「…そうだ、せっかくだから佐賀の名物を食べておかねば。」

――いつだって、息切れ気味の“都市生活者”。

残念ながら、これが私の日常である。「都会に出れば良い」と安易に考えるのは待ってほしい。得られるものもあれば、失うものもある。

その才覚や気質が大都会にこそ、ふさわしい人は良いが、私のように“残念な者”を数多く作り出してはならない。

――「故郷に錦を飾れる者」は一握り。

でも、錦は飾らずとも、旅立った者が還って来られる佐賀であってほしい。私は、まだ「佐賀への道」をあきらめない。

「唸(うな)れ徒花(あだばな)、朽ち果てても進め」という心持ち。出典はアニメ『ゾンビランドサガ』の主題歌である。

――その新たな「佐賀の名作」を、放送してきた拠点。

佐賀の民間放送局であるサガテレビ1階の『JONAI SQUARE』。このカフェスペースには、ぜひ立ち寄っておきたかった。

意外と佐賀には都会的な印象と、落ちついた雰囲気を併せ持つお店が多いと思う。最先端ではないが、佐賀の美的センスは結構、高い水準にあると思う。

わかる人には深く染み入る、その魅力度。たぶん「佐賀への愛」はランキングで語るものではない。

――ここは、佐賀名物を選ぶことにする。

「シシリアンライスをお願いします。」

私は、ここぞとばかりに佐賀の誇る“B級グルメ”を発注した。しかし、この日はすでに売り切れていた。

「夕方まで残っていると思うな…」ということか。「さすがは、人気メニュー」と得心したが、とりあえず他の商品を頼まねばなるまい。

――結局いたって、普通のメニューを注文した。

「では、カレーでお願いします。」

私は佐賀の物販や飲食店の接客が好きである。機械的でなくて、人が人を相手に話している感覚だ。オーバーに言えば、私も人間に戻れた気がする。

商品はすぐに来た。カレーなのだが、感じられるのはヘルシ-さである。シャキシャキした野菜。農産物が“精鋭”揃いの佐賀では、偽物は通用しないだろう。

ナッツ類のトッピングも良い食感。スパイスも出しゃばり過ぎず、ちょうど良い。

――みかんジュースの爽やかな酸味が、口の中で転がる。

「やはり…佐賀は、落ち着くな。」

もう帰路に入っているというのに、妙に心は清々しかった。

店内での飲食の間、外は雨が涼やかに降っていた。きっと、外に出ればまた、晴れてくれるのだろう。何とも都合の良い天気が続いている。

(続く)

殿様の銅像に見守られながら、佐賀の城内だった公園を行きます。佐賀駅の到着からは5時間半が経過。

忙しい日は幾らでもありますが、これだけ密度の濃い一日、そうは無いです。

飲食もそこそこに動き回っていましたが、さすがに空腹感が出てきました。

――佐賀には、美味しいものがたくさんあるのに。

一度、博物館のミュージアムカフェに入ったきりで、動き続けてきた。

温かい嬉野紅茶も、佐賀みかんジャムの効いたアイスクリームも絶品だった。

〔参照:

「…そうだ、せっかくだから佐賀の名物を食べておかねば。」

――いつだって、息切れ気味の“都市生活者”。

残念ながら、これが私の日常である。「都会に出れば良い」と安易に考えるのは待ってほしい。得られるものもあれば、失うものもある。

その才覚や気質が大都会にこそ、ふさわしい人は良いが、私のように“残念な者”を数多く作り出してはならない。

――「故郷に錦を飾れる者」は一握り。

でも、錦は飾らずとも、旅立った者が還って来られる佐賀であってほしい。私は、まだ「佐賀への道」をあきらめない。

「唸(うな)れ徒花(あだばな)、朽ち果てても進め」という心持ち。出典はアニメ『ゾンビランドサガ』の主題歌である。

――その新たな「佐賀の名作」を、放送してきた拠点。

佐賀の民間放送局であるサガテレビ1階の『JONAI SQUARE』。このカフェスペースには、ぜひ立ち寄っておきたかった。

意外と佐賀には都会的な印象と、落ちついた雰囲気を併せ持つお店が多いと思う。最先端ではないが、佐賀の美的センスは結構、高い水準にあると思う。

わかる人には深く染み入る、その魅力度。たぶん「佐賀への愛」はランキングで語るものではない。

――ここは、佐賀名物を選ぶことにする。

「シシリアンライスをお願いします。」

私は、ここぞとばかりに佐賀の誇る“B級グルメ”を発注した。しかし、この日はすでに売り切れていた。

「夕方まで残っていると思うな…」ということか。「さすがは、人気メニュー」と得心したが、とりあえず他の商品を頼まねばなるまい。

――結局いたって、普通のメニューを注文した。

「では、カレーでお願いします。」

私は佐賀の物販や飲食店の接客が好きである。機械的でなくて、人が人を相手に話している感覚だ。オーバーに言えば、私も人間に戻れた気がする。

商品はすぐに来た。カレーなのだが、感じられるのはヘルシ-さである。シャキシャキした野菜。農産物が“精鋭”揃いの佐賀では、偽物は通用しないだろう。

ナッツ類のトッピングも良い食感。スパイスも出しゃばり過ぎず、ちょうど良い。

――みかんジュースの爽やかな酸味が、口の中で転がる。

「やはり…佐賀は、落ち着くな。」

もう帰路に入っているというのに、妙に心は清々しかった。

店内での飲食の間、外は雨が涼やかに降っていた。きっと、外に出ればまた、晴れてくれるのだろう。何とも都合の良い天気が続いている。

(続く)

タグ :佐賀

2022年10月22日

連続ブログ小説「聖地の剣」(22)ドント・セイ・グッバイ

こんばんは。

秋も深まり、佐賀城公園のイベントシーズンとなりましたが、私は今年も行けないようです。

そして、「私が見たい大河ドラマのイメージ」である“本編”も、第18話の途中で、一旦、休止しています。

〔参照(本編の参考記事):第18話「京都見聞」⑪(佐賀より来たる者なり)〕

このところ諸事情により、夏前に実施した佐賀への“帰藩”の話を綴りますが、時折は本編に戻る“助走”も入れていきたいと考えています。

今回も、第10代佐賀藩主・鍋島直正公の銅像前です。現代でも佐賀藩士(?)を見守っている殿様…のイメージでご覧ください。

幕末期に、列強の動きを注視していたので険しい表情の印象が強いですが、本来は明るいご気性のお殿様だったようですよ。

――先ほどまでの大雨は、すっかり上がっていた。

先ほど、ふと下を向いて、はじめて気付いたものがある。

〔参照:連続ブログ小説「聖地の剣」(21)下も向いて歩こう、SAGA〕

「“ゾンビランドサガ”のマンホールは、初見でございました。」

「お主も、佐賀を語らんとするならば、様々なところに目を配れ。」

「ははっ!」

私の旅日記には、よく登場する展開。賢人の銅像と出会うと対話が始まることが多い。但し、佐賀の賢人たちと私では、感覚にも能力にも著しい差がある。

なお、私にあるのは、「今こそ、偉大な“佐賀の先輩”たちの声が聞きたい…」という気持ちだけで、その想いを正しく受けとめられているかは、定かではない。

――背後には、「NHK」と文字の入った鉄塔が見える。

佐賀城の本丸歴史館内の御座間(ござのま)でも、鍋島直正公にお会いしたので、この旅路では2回目の対面といえる。

〔参照:連続ブログ小説「聖地の剣」(17)ご尊顔を拝し奉り…〕

「NHK佐賀放送局は、もはや移転したと聞き及んでおります。」

まだ、建物に撤去の気配はない。いま殿様の銅像の後ろに見えるのは移転前の放送局のものなのだろう。

「さよう、新しきものは藩校の跡地の一角にあったか。後ほど見て参れ。」

「…殿が鉄塔を背にしたお姿を拝する機会は、最後となるやも!?」

「そこが気になるか…なれば、存分に撮っておくがよい。」

――「NHK」の鉄塔と、殿様の銅像。

この絵面に、私は「幕末佐賀藩の大河ドラマ」への夢を重ねて見ていた。

〔参照:「誰の“視点”から見るか?」〕

“新型コロナ禍”はまだ収束したとは言えないが、この時点で再びこの景色に会えたことは幸いだった。

「この目にも、しかと留めておきます。」

「しかし、お主も妙なところに、こだわる者よの。」

「私は“大河ドラマ”でも、殿のお姿を見たいゆえ、この構図は特別なのです。」

「そう語るならば、より気を入れて励むがよい。」

…そうだ。佐賀の殿様は、藩士のことは大切に思うのだが、仕事には厳しい。「たとえ微力でも、めげずに頑張れ…」と言われれば、仰せの通りである。

「お主も落ち着かぬな。此度も、すぐに佐賀を発つか。」

「はっ。名残り惜しくはございますが、致し方ございませぬ。」

――厚い雲からこぼれる光が、柔らかい。

心なしか、佐賀の大殿・鍋島直正公の表情にも、ご機嫌の良さがうかがえるようだ。ここでまた、佐賀の名君の勇姿を写真に収め、一礼をして下がる。

「折を見て、戻るがよい。余所からの目で、佐賀を見るのを怠るでないぞ。」

「はっ、ありがたき幸せ。」

「うむ。」

「ところで、もう一枚、お写真を撮りまする。」

「…うむ。やはり、落ち着かぬ者だな。」

「次は、いつ戻って来られるか、わかりませぬゆえ。」

――このように、私はたびたび振り向く。

幾度か振り返っても、佐賀が誇る幕末の名君は、堂々とした姿を見せていた。

再び一礼をして、殿様の御前から退出する。

「私は佐賀から発ちますが…“別れの言葉“は、言いませんよ。」

館内に居た時には雷雨もあったが、この日の佐賀の天気は、どこまでも私に優しかった。“さよなら”は言わない。想いは、ずっとこの場所にあるのだから。

(続く)

秋も深まり、佐賀城公園のイベントシーズンとなりましたが、私は今年も行けないようです。

そして、「私が見たい大河ドラマのイメージ」である“本編”も、第18話の途中で、一旦、休止しています。

〔参照(本編の参考記事):

このところ諸事情により、夏前に実施した佐賀への“帰藩”の話を綴りますが、時折は本編に戻る“助走”も入れていきたいと考えています。

今回も、第10代佐賀藩主・鍋島直正公の銅像前です。現代でも佐賀藩士(?)を見守っている殿様…のイメージでご覧ください。

幕末期に、列強の動きを注視していたので険しい表情の印象が強いですが、本来は明るいご気性のお殿様だったようですよ。

――先ほどまでの大雨は、すっかり上がっていた。

先ほど、ふと下を向いて、はじめて気付いたものがある。

〔参照:

「“ゾンビランドサガ”のマンホールは、初見でございました。」

「お主も、佐賀を語らんとするならば、様々なところに目を配れ。」

「ははっ!」

私の旅日記には、よく登場する展開。賢人の銅像と出会うと対話が始まることが多い。但し、佐賀の賢人たちと私では、感覚にも能力にも著しい差がある。

なお、私にあるのは、「今こそ、偉大な“佐賀の先輩”たちの声が聞きたい…」という気持ちだけで、その想いを正しく受けとめられているかは、定かではない。

――背後には、「NHK」と文字の入った鉄塔が見える。

佐賀城の本丸歴史館内の御座間(ござのま)でも、鍋島直正公にお会いしたので、この旅路では2回目の対面といえる。

〔参照:

「NHK佐賀放送局は、もはや移転したと聞き及んでおります。」

まだ、建物に撤去の気配はない。いま殿様の銅像の後ろに見えるのは移転前の放送局のものなのだろう。

「さよう、新しきものは藩校の跡地の一角にあったか。後ほど見て参れ。」

「…殿が鉄塔を背にしたお姿を拝する機会は、最後となるやも!?」

「そこが気になるか…なれば、存分に撮っておくがよい。」

――「NHK」の鉄塔と、殿様の銅像。

この絵面に、私は「幕末佐賀藩の大河ドラマ」への夢を重ねて見ていた。

〔参照:

“新型コロナ禍”はまだ収束したとは言えないが、この時点で再びこの景色に会えたことは幸いだった。

「この目にも、しかと留めておきます。」

「しかし、お主も妙なところに、こだわる者よの。」

「私は“大河ドラマ”でも、殿のお姿を見たいゆえ、この構図は特別なのです。」

「そう語るならば、より気を入れて励むがよい。」

…そうだ。佐賀の殿様は、藩士のことは大切に思うのだが、仕事には厳しい。「たとえ微力でも、めげずに頑張れ…」と言われれば、仰せの通りである。

「お主も落ち着かぬな。此度も、すぐに佐賀を発つか。」

「はっ。名残り惜しくはございますが、致し方ございませぬ。」

――厚い雲からこぼれる光が、柔らかい。

心なしか、佐賀の大殿・鍋島直正公の表情にも、ご機嫌の良さがうかがえるようだ。ここでまた、佐賀の名君の勇姿を写真に収め、一礼をして下がる。

「折を見て、戻るがよい。余所からの目で、佐賀を見るのを怠るでないぞ。」

「はっ、ありがたき幸せ。」

「うむ。」

「ところで、もう一枚、お写真を撮りまする。」

「…うむ。やはり、落ち着かぬ者だな。」

「次は、いつ戻って来られるか、わかりませぬゆえ。」

――このように、私はたびたび振り向く。

幾度か振り返っても、佐賀が誇る幕末の名君は、堂々とした姿を見せていた。

再び一礼をして、殿様の御前から退出する。

「私は佐賀から発ちますが…“別れの言葉“は、言いませんよ。」

館内に居た時には雷雨もあったが、この日の佐賀の天気は、どこまでも私に優しかった。“さよなら”は言わない。想いは、ずっとこの場所にあるのだから。

(続く)

2022年10月18日

連続ブログ小説「聖地の剣」(21)下も向いて歩こう、SAGA

こんばんは。

前回、なるべく上を向いて頑張ろうと、私にとっての“聖地”・佐賀城の本丸にある「鯱の門」から出てきた私。

佐賀を歩く時には上を向くばかりではなく、足元にも注意力が必要なのです。この日が、雨上がりで滑りやすいからでしょうか。

それもあるかもしれませんが、今回は「そこが佐賀だから!」が正解のようです。もう1つの「“聖地”のテーマ」も、あわせて語ります。

――雨上がりの、佐賀の空。

厚い曇り空が望むが、空気は快適そのもの。

「鯱の門」をくぐる時には色々と考えたが、とても上向きな気分になっている。

そして、周囲をぐるりと見渡して、石垣と緑の木々のコントラスト(対比)が目に優しい、佐賀城公園の景色を眺めておく。

――そして、佐賀の殿様・鍋島直正公の銅像を望む。

本丸歴史館でも“ご挨拶”をしているが、帰路への出立前にも、再び「ご尊顔を拝し奉れる」とは、ありがたいことだ。

幕末の政局に出遅れても、なお“薩長土肥”の一角に入れるだけの力を持った肥前佐賀藩を作り上げた、第10代の佐賀藩主の勇姿がそこにある。

「余ばかりに視線を送るでないぞ。足許(あしもと)にも意を用いよ。」

――「…私は、何かを見落としているのか!?」

ここで、はたと気付いた。私は右足を少し上げて、銅像の方向に歩を進めようとしていた。踏み下ろす前に、私の右足は浮いたままだ。

その足の延長線上を見ると、カラフルな“マンホール”が見えた。

「これが、噂の…!」

話に聞くことも写真で見たこともあるが、正確な位置がピンと来ていなかった。

――噂の『ゾンビランドサガ』マンホールである。

同アニメ作品のファンにとっても“聖地”である佐賀県。

私も当初は「さすがに、この歳でアイドルアニメには、ついて行けんとよ。しかも、“ゾンビ”って何ね…?」ぐらいの反応をしていた。

そんな私だったが、第2期から視聴を始めたら、そこには、哀しくも前向きな“不死のアイドル”の健気な物語があった。

そして佐賀の地域ネタもよく拾っており、これが楽しい。ただし「他県の出身者にはわかるんだろうか…?」と思うことは、よくある。

――意外と、私には“感動もの”でもあった。

こうして、「存在自体が風前の灯火(ともしび)とまで言われる佐賀県を救う」というテーマで展開する、同作品への共鳴は続いている。

足元に見えるマンホールに描かれるのは、殿様の銅像前に控える、“ゾンビィ2号”(二階堂サキ)の姿だ。

生前は、佐賀県の西部・伊万里出身のいわゆる“ヤンキー”で、ケンカっ早い女子…という設定。

地域の選択に、日本三大喧嘩祭りの1つとも言われる『伊万里トンテントン』の存在が、影響しているかは定かではない。

――なお、この旅の始めの方で、

佐賀駅前の観光案内窓口『SAGA MADO』で、同アニメの“聖地巡礼用”の伊万里市内のマップも入手している。

〔参照(後半):連続ブログ小説「聖地の剣」(4)開かれた窓から〕

私は宙に止まった右足を後方におろす。マンホールは地面にあるものだが、“佐賀県の宝物”と見れば、足で踏めるはずがない。

デザインごとに世界で1枚の貴重なマンホール。佐賀県の東部・みやき町で作られているらしい。

次に、同アニメのアイドルグループ・『フランシュシュ』のメンバーの中で、このキャラクターがここに配置された理由を考えた。

――“2号”というナンバーが付いているが、

二階堂サキは、グループではリーダーという位置づけだと聞く。

発する言葉のガラは悪いが、すごくピュア(純粋)で情に熱い。「根は真っ直ぐだし、すごくいい子なんだけど…」という印象だ。

この辺りにリアリティー(現実味)を感じるのだ。近隣のドライブインの鳥めしが大好物らしい。

このように、伊万里の地域色の強いキャラクターであるはずの彼女だが、なぜ佐賀城内のマンホールのデザインに選択されたのか。この場で、考えた。

――「殿の傍に控える、ケンカっ早い…人物。」

私が連想したのは、佐賀七賢人の1人・島義勇だ。幕末期に佐賀藩の任務で、蝦夷地(北海道)を体当たりで探索した。

都道府県魅力度ランキングで、“不動”の1位の座にある北海道。島は、その中心都市・札幌を創った人物としても知られる。

当地の都市計画は、島の考えたところが基礎になっているため、札幌市役所と、北海道神宮の2か所に銅像があると聞く。

私の知る情報では「佐賀の街の記憶を、京の都の考え方で整理し、世界一を目指す勢いで、巨大化させたイメージ」が、大都市・札幌の根底にあるようだ。

――ところで島義勇は、よく“強い立場の者”と衝突をする。

但し、幕末期には佐賀の殿様・鍋島直正公に対して、「お役に立ちたい!」と忠義一徹な印象だ。

明治期に入ると、まさに現場のリーダーとして、北海道や秋田で開拓の指揮を執り、部下や地元の人たちからは愛される。

ところが、現場の苦労を理解しない上役や、お金を握っている新政府の財務部門に対しては、よくぶつかっている。

なお、秋田県では八郎潟の干拓を目指した。実現は、昭和30年代頃だが、島が居た75年前から計画を進めた方が値打ちがあったという見解もある。

――「情熱があって、少しケンカっ早い、人間味のある、現場のリーダー」

もしや、島義勇を意識した配置かもしれない。『ゾンビランドサガ』のアイドルグループは7人編成で、時に8人になったこともある。

明らかに「佐賀の七賢人(八賢人)」を意識している様子だ。作品の“聖地”である佐賀県とのつながりは侮れない。

なお、同アニメのマンホールは佐賀県の20市町の全域への展開が進むので、皆様の街に配置されるデザインにも何かの理由づけがあるのだと思う。

佐賀にはゲームなど別テーマのマンホールもあるようだ。上を向いて頑張ろうと思った私だが、どうやらこの街には、下を向いて歩く価値もあるらしい。

(続く)

前回、なるべく上を向いて頑張ろうと、私にとっての“聖地”・佐賀城の本丸にある「鯱の門」から出てきた私。

佐賀を歩く時には上を向くばかりではなく、足元にも注意力が必要なのです。この日が、雨上がりで滑りやすいからでしょうか。

それもあるかもしれませんが、今回は「そこが佐賀だから!」が正解のようです。もう1つの「“聖地”のテーマ」も、あわせて語ります。

――雨上がりの、佐賀の空。

厚い曇り空が望むが、空気は快適そのもの。

「鯱の門」をくぐる時には色々と考えたが、とても上向きな気分になっている。

そして、周囲をぐるりと見渡して、石垣と緑の木々のコントラスト(対比)が目に優しい、佐賀城公園の景色を眺めておく。

――そして、佐賀の殿様・鍋島直正公の銅像を望む。

本丸歴史館でも“ご挨拶”をしているが、帰路への出立前にも、再び「ご尊顔を拝し奉れる」とは、ありがたいことだ。

幕末の政局に出遅れても、なお“薩長土肥”の一角に入れるだけの力を持った肥前佐賀藩を作り上げた、第10代の佐賀藩主の勇姿がそこにある。

「余ばかりに視線を送るでないぞ。足許(あしもと)にも意を用いよ。」

――「…私は、何かを見落としているのか!?」

ここで、はたと気付いた。私は右足を少し上げて、銅像の方向に歩を進めようとしていた。踏み下ろす前に、私の右足は浮いたままだ。

その足の延長線上を見ると、カラフルな“マンホール”が見えた。

「これが、噂の…!」

話に聞くことも写真で見たこともあるが、正確な位置がピンと来ていなかった。

――噂の『ゾンビランドサガ』マンホールである。

同アニメ作品のファンにとっても“聖地”である佐賀県。

私も当初は「さすがに、この歳でアイドルアニメには、ついて行けんとよ。しかも、“ゾンビ”って何ね…?」ぐらいの反応をしていた。

そんな私だったが、第2期から視聴を始めたら、そこには、哀しくも前向きな“不死のアイドル”の健気な物語があった。

そして佐賀の地域ネタもよく拾っており、これが楽しい。ただし「他県の出身者にはわかるんだろうか…?」と思うことは、よくある。

――意外と、私には“感動もの”でもあった。

こうして、「存在自体が風前の灯火(ともしび)とまで言われる佐賀県を救う」というテーマで展開する、同作品への共鳴は続いている。

足元に見えるマンホールに描かれるのは、殿様の銅像前に控える、“ゾンビィ2号”(二階堂サキ)の姿だ。

生前は、佐賀県の西部・伊万里出身のいわゆる“ヤンキー”で、ケンカっ早い女子…という設定。

地域の選択に、日本三大喧嘩祭りの1つとも言われる『伊万里トンテントン』の存在が、影響しているかは定かではない。

――なお、この旅の始めの方で、

佐賀駅前の観光案内窓口『SAGA MADO』で、同アニメの“聖地巡礼用”の伊万里市内のマップも入手している。

〔参照(後半):

私は宙に止まった右足を後方におろす。マンホールは地面にあるものだが、“佐賀県の宝物”と見れば、足で踏めるはずがない。

デザインごとに世界で1枚の貴重なマンホール。佐賀県の東部・みやき町で作られているらしい。

次に、同アニメのアイドルグループ・『フランシュシュ』のメンバーの中で、このキャラクターがここに配置された理由を考えた。

――“2号”というナンバーが付いているが、

二階堂サキは、グループではリーダーという位置づけだと聞く。

発する言葉のガラは悪いが、すごくピュア(純粋)で情に熱い。「根は真っ直ぐだし、すごくいい子なんだけど…」という印象だ。

この辺りにリアリティー(現実味)を感じるのだ。近隣のドライブインの鳥めしが大好物らしい。

このように、伊万里の地域色の強いキャラクターであるはずの彼女だが、なぜ佐賀城内のマンホールのデザインに選択されたのか。この場で、考えた。

――「殿の傍に控える、ケンカっ早い…人物。」

私が連想したのは、佐賀七賢人の1人・島義勇だ。幕末期に佐賀藩の任務で、蝦夷地(北海道)を体当たりで探索した。

都道府県魅力度ランキングで、“不動”の1位の座にある北海道。島は、その中心都市・札幌を創った人物としても知られる。

当地の都市計画は、島の考えたところが基礎になっているため、札幌市役所と、北海道神宮の2か所に銅像があると聞く。

私の知る情報では「佐賀の街の記憶を、京の都の考え方で整理し、世界一を目指す勢いで、巨大化させたイメージ」が、大都市・札幌の根底にあるようだ。

――ところで島義勇は、よく“強い立場の者”と衝突をする。

但し、幕末期には佐賀の殿様・鍋島直正公に対して、「お役に立ちたい!」と忠義一徹な印象だ。

明治期に入ると、まさに現場のリーダーとして、北海道や秋田で開拓の指揮を執り、部下や地元の人たちからは愛される。

ところが、現場の苦労を理解しない上役や、お金を握っている新政府の財務部門に対しては、よくぶつかっている。

なお、秋田県では八郎潟の干拓を目指した。実現は、昭和30年代頃だが、島が居た75年前から計画を進めた方が値打ちがあったという見解もある。

――「情熱があって、少しケンカっ早い、人間味のある、現場のリーダー」

もしや、島義勇を意識した配置かもしれない。『ゾンビランドサガ』のアイドルグループは7人編成で、時に8人になったこともある。

明らかに「佐賀の七賢人(八賢人)」を意識している様子だ。作品の“聖地”である佐賀県とのつながりは侮れない。

なお、同アニメのマンホールは佐賀県の20市町の全域への展開が進むので、皆様の街に配置されるデザインにも何かの理由づけがあるのだと思う。

佐賀にはゲームなど別テーマのマンホールもあるようだ。上を向いて頑張ろうと思った私だが、どうやらこの街には、下を向いて歩く価値もあるらしい。

(続く)

2022年10月16日

連続ブログ小説「聖地の剣」(20)雨あがる帰路に

こんばんは。

その時はたたきつける雨音が聞こえ、陽の光もしばし途切れたような荒天に。

佐賀城内の本丸歴史館で一休みし、詰めた行程で動き続けた疲れを取りながら、雨の様子を伺っていました。

――夏に入る前。わずかな時間の“帰藩”だが、

ここまで、佐賀の天気には味方されてきた。この日は、一言でいえば「雨の日」だったが、私は一度も傘を開いていない。

屋内に入れば雨が降り出し、外に出る時には晴れる。不思議と感じるほどに、この展開を繰り返している。

ふだんの私に、晴れを呼ぶ気質は、特に無いと思うので珍しい経験だ。

――佐賀駅への到着から、5時間が経過。

「そのうちに晴れてくる。今日は雨には打たれないだろう。」

このような確信があった。佐賀の空にかかった“意思”を感じるような天候。

本丸歴史館への“御礼”を支払うと、入口の扉にあたる障子をスッと開けてみた。雨の降り方はいたって弱く、しとしとと雨粒が落ちる程度となっていた。

――すでに夕刻も近い、昼下がり。

「この程度の雨ならば、もう屋外で活動できそうだ。」

“本丸御殿”の表へと出ると、その玄関へと振り向いて一礼する。

周囲に水溜まりは随分とあったが、雨は意識せずとも良いぐらいだ。曇り空が陽射しをさえぎり、外気には潤いがあって、過ごしやすい気温となっていた。

――ひとまずの目的は果たした。ここからは、帰路なのだろう。

佐賀城で、当時のまま形を留める建物といえば「鯱の門」。立派な門構えは、幕末から現存する。

歴史番組の映像では、かつて教科書で学んだ「佐賀の乱」という言葉とともに、この門が紹介されるイメージだ。実は複雑な心境になる場所でもある。

先入観なく見れば、とても風格のある門で見応えがある、そこから外界を望む。どことなく、現実に戻っていく帰り道という感覚になる。

――「士族反乱」の1つとして語られてきた、

明治七年(1874年)の出来事は、「佐賀の乱」と表現するのが一般的だ。

一方で、明治新政府の出兵という事実だけを語り、「佐賀の役」(佐賀戦役)と表す例も見かける。佐賀城内の碑文は、たしか、この表現だったと記憶する。

最近では「佐賀戦争」という呼称もある。この表現は「佐賀士族に反乱の意図はなく、新政府からの攻撃に対する応戦だった」という見解と結びつくようだ。

開明的な佐賀藩より出て、明治初期には旧来の幕府の仕組みを理解しながら、近代的な法制度を築くなど、すさまじい実務能力で活躍した江藤新平。

――近代国家の基礎を築いた、佐賀藩士。

江藤は、新時代の制度を組み立てるため、江戸開城に立ち会った時点から、猛然と城内の書類を集めたそうだ。

新国家の運営を考え、まず、立法・行政・司法の連続性を確保したのだろう。

他にそんな行動を取った人物は聞かない。城内の資金、武器、食料ぐらいに目がいくのが普通の状況で、次の時代の組み立てまで見据えた者がいた。

――こうした江藤の活躍は“裏方“として行われた。

その存在は、明治新政府にとっては幸いだったが、混乱に収拾が付いてくると、真っ直ぐな気性で、有能に過ぎる人物を疎む者たちが多く現れたようだ。

先ほどの出来事により、その活躍は“反逆者”の色に塗り替えられてしまった。この事が、後世の佐賀県に与えた影響はかなり大きいと考えている。

例えば、若き日の私も、故郷の英雄に誇りを持つことができず、ただ教科書に載っていた通りの“不平士族のリーダー”として、その名を暗記していた。

――少し背筋を伸ばして、その門をくぐる。

明治期の佐賀藩士たちはそれほど目立っていないが、基礎から作り上げる必要があった、新政府には不可欠だった実務能力を持ち合わせていた。

また、有能な幕臣たちが新政府に合流する道筋も、政治的に中立寄りで幕府とも敵対して来なかった、佐賀藩の出身者が作っていることが多いと考える。

何だか奥ゆかしい気質らしく、自分の功績を大きく語らない。こうして佐賀の人たちの業績は、実現した結果だけが教科書に載っている。

――でも、なるべく上を向いて…

私は頑張った“先輩”たちが、いまいち知られていない状況をもどかしく感じることがある。それを偉そうに語るが、私も数年前まで「知らない側」だったのだ。

鯱の門を内側から見上げる。「今は勝たずともよい、負けないように」頑張っていこう…と思い定めた。

私に力は無くとも、同じところを叩き続ければ、そのうちに効くこともあり得る。その積み重ねが「佐賀への道」を開くのかもしれない。

“聖地の門”をくぐり、佐賀城公園内に出てきた私は、何やら現代に還ってきたような気分を感じていた。

(続く)

その時はたたきつける雨音が聞こえ、陽の光もしばし途切れたような荒天に。

佐賀城内の本丸歴史館で一休みし、詰めた行程で動き続けた疲れを取りながら、雨の様子を伺っていました。

――夏に入る前。わずかな時間の“帰藩”だが、

ここまで、佐賀の天気には味方されてきた。この日は、一言でいえば「雨の日」だったが、私は一度も傘を開いていない。

屋内に入れば雨が降り出し、外に出る時には晴れる。不思議と感じるほどに、この展開を繰り返している。

ふだんの私に、晴れを呼ぶ気質は、特に無いと思うので珍しい経験だ。

――佐賀駅への到着から、5時間が経過。

「そのうちに晴れてくる。今日は雨には打たれないだろう。」

このような確信があった。佐賀の空にかかった“意思”を感じるような天候。

本丸歴史館への“御礼”を支払うと、入口の扉にあたる障子をスッと開けてみた。雨の降り方はいたって弱く、しとしとと雨粒が落ちる程度となっていた。

――すでに夕刻も近い、昼下がり。

「この程度の雨ならば、もう屋外で活動できそうだ。」

“本丸御殿”の表へと出ると、その玄関へと振り向いて一礼する。

周囲に水溜まりは随分とあったが、雨は意識せずとも良いぐらいだ。曇り空が陽射しをさえぎり、外気には潤いがあって、過ごしやすい気温となっていた。

――ひとまずの目的は果たした。ここからは、帰路なのだろう。

佐賀城で、当時のまま形を留める建物といえば「鯱の門」。立派な門構えは、幕末から現存する。

歴史番組の映像では、かつて教科書で学んだ「佐賀の乱」という言葉とともに、この門が紹介されるイメージだ。実は複雑な心境になる場所でもある。

先入観なく見れば、とても風格のある門で見応えがある、そこから外界を望む。どことなく、現実に戻っていく帰り道という感覚になる。

――「士族反乱」の1つとして語られてきた、

明治七年(1874年)の出来事は、「佐賀の乱」と表現するのが一般的だ。

一方で、明治新政府の出兵という事実だけを語り、「佐賀の役」(佐賀戦役)と表す例も見かける。佐賀城内の碑文は、たしか、この表現だったと記憶する。

最近では「佐賀戦争」という呼称もある。この表現は「佐賀士族に反乱の意図はなく、新政府からの攻撃に対する応戦だった」という見解と結びつくようだ。

開明的な佐賀藩より出て、明治初期には旧来の幕府の仕組みを理解しながら、近代的な法制度を築くなど、すさまじい実務能力で活躍した江藤新平。

――近代国家の基礎を築いた、佐賀藩士。

江藤は、新時代の制度を組み立てるため、江戸開城に立ち会った時点から、猛然と城内の書類を集めたそうだ。

新国家の運営を考え、まず、立法・行政・司法の連続性を確保したのだろう。

他にそんな行動を取った人物は聞かない。城内の資金、武器、食料ぐらいに目がいくのが普通の状況で、次の時代の組み立てまで見据えた者がいた。

――こうした江藤の活躍は“裏方“として行われた。

その存在は、明治新政府にとっては幸いだったが、混乱に収拾が付いてくると、真っ直ぐな気性で、有能に過ぎる人物を疎む者たちが多く現れたようだ。

先ほどの出来事により、その活躍は“反逆者”の色に塗り替えられてしまった。この事が、後世の佐賀県に与えた影響はかなり大きいと考えている。

例えば、若き日の私も、故郷の英雄に誇りを持つことができず、ただ教科書に載っていた通りの“不平士族のリーダー”として、その名を暗記していた。

――少し背筋を伸ばして、その門をくぐる。

明治期の佐賀藩士たちはそれほど目立っていないが、基礎から作り上げる必要があった、新政府には不可欠だった実務能力を持ち合わせていた。

また、有能な幕臣たちが新政府に合流する道筋も、政治的に中立寄りで幕府とも敵対して来なかった、佐賀藩の出身者が作っていることが多いと考える。

何だか奥ゆかしい気質らしく、自分の功績を大きく語らない。こうして佐賀の人たちの業績は、実現した結果だけが教科書に載っている。

――でも、なるべく上を向いて…

私は頑張った“先輩”たちが、いまいち知られていない状況をもどかしく感じることがある。それを偉そうに語るが、私も数年前まで「知らない側」だったのだ。

鯱の門を内側から見上げる。「今は勝たずともよい、負けないように」頑張っていこう…と思い定めた。

私に力は無くとも、同じところを叩き続ければ、そのうちに効くこともあり得る。その積み重ねが「佐賀への道」を開くのかもしれない。

“聖地の門”をくぐり、佐賀城公園内に出てきた私は、何やら現代に還ってきたような気分を感じていた。

(続く)

2022年10月10日

「都道府県魅力度ランキングへの私見」

こんばんは。

先日、テレビ欄を見て、例年行われている『都道府県魅力度ランキング』が、今年も実施されたことに気付きました。

〔参照・昨年度(前半):「魅力度と“第三の男”(前編)」」

ご存じの方も多いと思いますが、佐賀県は“最下位”47位と発表されました。この結果を受けて、インターネット上で様々なコメントが飛び交ったようです。

以降、テレビやネット上の情報を参照した個人的な感想です。また前提となる情報も不正確な可能性があります。いろいろな角度から考えてみました。

――このランキング自体は、2009年に始まったらしいのですが、

2022年の現在まで、最下位は北関東3県(茨城・栃木・群馬)のいずれかが取っていたと聞きます。

なお、隣接する埼玉県についても下位にある事が多かったようです。

このたび北関東3県による寡占の伝統を打ち破り、初めて最下位の47位を”奪取”したのが、九州地方の佐賀県。

「伝統を革新する佐賀」の姿が、こういった形で登場するのは、意外でした。

※バルーンミュージアム佐賀で撮影

――前年の最下位だった、茨城県の一部には“動揺”の声も。

「最下位の過ごし方」など逆説的なアピールで冊子も作成して、茨城の魅力の発信に努めていると聞くので、戦略の見直しが要るのでしょう。

…今回は、46位・47位で競っている佐賀県に“逆転”されたからです。

また、“最下位の称号”には利用価値もあるらしく「47位を奪われた!」という反応までありますが、素直に喜んでいる茨城県民の方が多いとは思います。

なお発表時のテレビ番組では、ラストの「最下位争い」を最も盛り上げる構成とするのが、恒例のようです。

――ランキング全体としては、前年度からあまり変わらず、

もはや“上位争い”では、視聴者の興味を保つのは難しいという判断なのか、1~5位の発表は「いつもの顔ぶれ」で、あっさりと中盤で終了。

以前、調査項目を軽く調べたことがあり、「認知度」やメディアや伝聞等での「情報接触度」、実際の「訪問経験」等の項目が並ぶのを見かけました。

「…順位が固定化する作りなのか」と感じましたが、「魅力度」の項目に限ったランキングという話もあり、調査対象の抽出・集計方法等の詳細は不知です。

おそらくは、「他地域の人から見て、県の場所がわかりやすい」「所属の県がはっきりわかる観光名所がある」ことも、上位へのカギなのではと見ています。

※涼しげな“風鈴”でも知られる、伊万里

――大都市圏や、観光産業が主軸の“県”が圧倒的に有利。

そして、各地方の中間にある県は、他地域の方には位置すら知られていない可能性が高まり、さらに不利になる傾向を感じます。

そのため、「面積が大きい」「各地方の端にある」県には、地理的に目立つというアドバンテージ(優位性)があるという推測です。

例えると、全国の小学生が、日本の地理を勉強する時に覚えてもらいにくい県は、上位にはなりづらいという感覚でしょうか。

たぶん各都道府県の努力では逆転が難しいランキングの構成で、埼玉県や北関東3県が下位なのは、このような理由の積み重ねなのかもしれません。

――この仮説で、「佐賀県は有利なのか」を検討してみます。

「他地域の人から見て、県の場所がわかりやすい」

→九州以外の者(もん)にはたぶん…わからんたい。

「所属の県がはっきりわかる観光名所」

→たしかに佐賀は、バルーン飛ばすとき以外は、観光名所ではなかたいね。ばってん、唐津も、伊万里も有田も、吉野ヶ里遺跡も、嬉野温泉も佐賀県とよ。

「面積が大きい」

→そがん、大きか県ではなかよ。限られた土地でも、農業は健闘しとるばい。

「各地方の端にある」

→福岡県と長崎県(双方とも上位ランク)の間やけん、目立たんもんね~。

…以上、主観的な仮説での分析ですが、佐賀県には不利な要素が多く、このランキングの傾向では、上位に浮上する可能性は低いと考えています。

※有田陶器市は佐賀県内でも、全国的な知名度の高い大イベント。

――ほかにも、結構影響がありそうなのが、

「佐賀県出身の芸能人が少ない」

→両隣の福岡県・長崎県では、芸能人が知名度に与える効果は侮れません。

私は、「佐賀県民の気質は、あまり芸能人に向かない」と考えています。佐賀の駅では、飾り気がなく、透明感のある学生たちが通るのを見かけます。

贔屓(ひいき)目かもしれませんが、佐賀に美しさで芸能人に劣らない“原石”はあるのでしょう。でもオーラを発すべきところは、たぶん芸能じゃない。

そして「佐賀の美は、ひたむきに生きる、その日常の中にこそある」というのが、私の持論です。

「あのクスノキのように、そのまま真っ直ぐに伸びていってほしい!」と何だか、こういう気持ちになるのですね。

――個人的な結論として、

「この魅力度ランキングで、上位を目指すのは、ひとまずあきらめましょう。」という提案をしたいと思います。もっと、勝ちを取りに行くべき指標があるはず。

だいたい埼玉県のような、「“さいたま”が主役」の映画まで大ヒットし、異様な存在感を発揮している“強者”ですら45位なのです。

また、大都市圏の中でも、製造業が強みの愛知県は、他の大都市圏(東京都・神奈川県、京都府・大阪府・兵庫県、福岡県)に比べて、順位が低いのです。

※吉野ヶ里遺跡。意外と、時代を先導する傾向の佐賀。それは弥生時代から…

――地元での住みやすさや、産業構造の手堅さは、

知名度寄りの調査では伸びない要素かもしれません。やはり観光・サービス業への重点ランキングと見ました。

佐賀の主要産業といえば、伝統的には農業、窯業、製薬業など。最近ではIT産業の裏方でも活躍していますが、やはり堅実な印象。

真面目に働き、口も堅いので信用度は高いと思いますが、やっぱり地味です。少しでも目立つから「47位を堅守する」のが得策…という意見も見かけます。

――でも、佐賀県の“順位”にかかわらず、

日本全国からも、「佐賀県の位置」ぐらいは知られたいですが、幅広い知名度より、本当に佐賀を好きな人(関係人口)を増やす方が大事な気がします。

個人的には10人が1度だけ来るよりも、1人が10回訪れて深いファンになるのが、佐賀の観光スタイルには合っていると思うからです。

『ゾンビランドサガ』などのアニメ作品の影響で、佐賀を“聖地”と語る人がいるのは、かなり良い事例だと考えます。

※佐賀県でも屈指の“映える“場所、鹿島の祐徳稲荷神社。朱塗りがまばゆい。

――私のイメージでは、日本近代化のドラマの“聖地”である佐賀。

明治初期、佐賀藩士の大木喬任・江藤新平は「東西両都論」をとなえ、東京に首都を移すことを主導しました。

これは、同じく佐賀藩士の大隈重信が、鉄道を敷設する計画ともつながり、「東京-京都間」の”両都”をスムーズに往来する事を見据えた案でした。

以降も、佐賀県は技術者等で活躍する優秀な人材を、首都・東京を中心として、各地へと送り続けてきたはずです。

一般的な知名度は遅れを取っても、まず佐賀と縁のある人から、その魅力に気付いてもらって、全国から佐賀を想う方々が増えてほしいと考えています。

先日、テレビ欄を見て、例年行われている『都道府県魅力度ランキング』が、今年も実施されたことに気付きました。

〔参照・昨年度(前半):

ご存じの方も多いと思いますが、佐賀県は“最下位”47位と発表されました。この結果を受けて、インターネット上で様々なコメントが飛び交ったようです。

以降、テレビやネット上の情報を参照した個人的な感想です。また前提となる情報も不正確な可能性があります。いろいろな角度から考えてみました。

――このランキング自体は、2009年に始まったらしいのですが、

2022年の現在まで、最下位は北関東3県(茨城・栃木・群馬)のいずれかが取っていたと聞きます。

なお、隣接する埼玉県についても下位にある事が多かったようです。

このたび北関東3県による寡占の伝統を打ち破り、初めて最下位の47位を”奪取”したのが、九州地方の佐賀県。

「伝統を革新する佐賀」の姿が、こういった形で登場するのは、意外でした。

※バルーンミュージアム佐賀で撮影

――前年の最下位だった、茨城県の一部には“動揺”の声も。

「最下位の過ごし方」など逆説的なアピールで冊子も作成して、茨城の魅力の発信に努めていると聞くので、戦略の見直しが要るのでしょう。

…今回は、46位・47位で競っている佐賀県に“逆転”されたからです。

また、“最下位の称号”には利用価値もあるらしく「47位を奪われた!」という反応までありますが、素直に喜んでいる茨城県民の方が多いとは思います。

なお発表時のテレビ番組では、ラストの「最下位争い」を最も盛り上げる構成とするのが、恒例のようです。

――ランキング全体としては、前年度からあまり変わらず、

もはや“上位争い”では、視聴者の興味を保つのは難しいという判断なのか、1~5位の発表は「いつもの顔ぶれ」で、あっさりと中盤で終了。

以前、調査項目を軽く調べたことがあり、「認知度」やメディアや伝聞等での「情報接触度」、実際の「訪問経験」等の項目が並ぶのを見かけました。

「…順位が固定化する作りなのか」と感じましたが、「魅力度」の項目に限ったランキングという話もあり、調査対象の抽出・集計方法等の詳細は不知です。

おそらくは、「他地域の人から見て、県の場所がわかりやすい」「所属の県がはっきりわかる観光名所がある」ことも、上位へのカギなのではと見ています。

※涼しげな“風鈴”でも知られる、伊万里

――大都市圏や、観光産業が主軸の“県”が圧倒的に有利。

そして、各地方の中間にある県は、他地域の方には位置すら知られていない可能性が高まり、さらに不利になる傾向を感じます。

そのため、「面積が大きい」「各地方の端にある」県には、地理的に目立つというアドバンテージ(優位性)があるという推測です。

例えると、全国の小学生が、日本の地理を勉強する時に覚えてもらいにくい県は、上位にはなりづらいという感覚でしょうか。

たぶん各都道府県の努力では逆転が難しいランキングの構成で、埼玉県や北関東3県が下位なのは、このような理由の積み重ねなのかもしれません。

――この仮説で、「佐賀県は有利なのか」を検討してみます。

「他地域の人から見て、県の場所がわかりやすい」

→九州以外の者(もん)にはたぶん…わからんたい。

「所属の県がはっきりわかる観光名所」

→たしかに佐賀は、バルーン飛ばすとき以外は、観光名所ではなかたいね。ばってん、唐津も、伊万里も有田も、吉野ヶ里遺跡も、嬉野温泉も佐賀県とよ。

「面積が大きい」

→そがん、大きか県ではなかよ。限られた土地でも、農業は健闘しとるばい。

「各地方の端にある」

→福岡県と長崎県(双方とも上位ランク)の間やけん、目立たんもんね~。

…以上、主観的な仮説での分析ですが、佐賀県には不利な要素が多く、このランキングの傾向では、上位に浮上する可能性は低いと考えています。

※有田陶器市は佐賀県内でも、全国的な知名度の高い大イベント。

――ほかにも、結構影響がありそうなのが、

「佐賀県出身の芸能人が少ない」

→両隣の福岡県・長崎県では、芸能人が知名度に与える効果は侮れません。

私は、「佐賀県民の気質は、あまり芸能人に向かない」と考えています。佐賀の駅では、飾り気がなく、透明感のある学生たちが通るのを見かけます。

贔屓(ひいき)目かもしれませんが、佐賀に美しさで芸能人に劣らない“原石”はあるのでしょう。でもオーラを発すべきところは、たぶん芸能じゃない。

そして「佐賀の美は、ひたむきに生きる、その日常の中にこそある」というのが、私の持論です。

「あのクスノキのように、そのまま真っ直ぐに伸びていってほしい!」と何だか、こういう気持ちになるのですね。

――個人的な結論として、

「この魅力度ランキングで、上位を目指すのは、ひとまずあきらめましょう。」という提案をしたいと思います。もっと、勝ちを取りに行くべき指標があるはず。

だいたい埼玉県のような、「“さいたま”が主役」の映画まで大ヒットし、異様な存在感を発揮している“強者”ですら45位なのです。

また、大都市圏の中でも、製造業が強みの愛知県は、他の大都市圏(東京都・神奈川県、京都府・大阪府・兵庫県、福岡県)に比べて、順位が低いのです。

※吉野ヶ里遺跡。意外と、時代を先導する傾向の佐賀。それは弥生時代から…

――地元での住みやすさや、産業構造の手堅さは、

知名度寄りの調査では伸びない要素かもしれません。やはり観光・サービス業への重点ランキングと見ました。

佐賀の主要産業といえば、伝統的には農業、窯業、製薬業など。最近ではIT産業の裏方でも活躍していますが、やはり堅実な印象。

真面目に働き、口も堅いので信用度は高いと思いますが、やっぱり地味です。少しでも目立つから「47位を堅守する」のが得策…という意見も見かけます。

――でも、佐賀県の“順位”にかかわらず、

日本全国からも、「佐賀県の位置」ぐらいは知られたいですが、幅広い知名度より、本当に佐賀を好きな人(関係人口)を増やす方が大事な気がします。

個人的には10人が1度だけ来るよりも、1人が10回訪れて深いファンになるのが、佐賀の観光スタイルには合っていると思うからです。

『ゾンビランドサガ』などのアニメ作品の影響で、佐賀を“聖地”と語る人がいるのは、かなり良い事例だと考えます。

※佐賀県でも屈指の“映える“場所、鹿島の祐徳稲荷神社。朱塗りがまばゆい。

――私のイメージでは、日本近代化のドラマの“聖地”である佐賀。

明治初期、佐賀藩士の大木喬任・江藤新平は「東西両都論」をとなえ、東京に首都を移すことを主導しました。

これは、同じく佐賀藩士の大隈重信が、鉄道を敷設する計画ともつながり、「東京-京都間」の”両都”をスムーズに往来する事を見据えた案でした。

以降も、佐賀県は技術者等で活躍する優秀な人材を、首都・東京を中心として、各地へと送り続けてきたはずです。

一般的な知名度は遅れを取っても、まず佐賀と縁のある人から、その魅力に気付いてもらって、全国から佐賀を想う方々が増えてほしいと考えています。

2022年10月07日

連続ブログ小説「聖地の剣」(19)雨音を聞きながら

こんばんは。

屋外に強い雨の降る中、佐賀城本丸歴史館の見学を続けます。

佐賀駅に降り立ってから、まだ4時間しか経っていませんが、無理やり作った日程なので、そろそろ帰り道を意識する状況となっていました。

――激しい雨、そして強い風。

「外に居なくて良かった…」

そんな事を考えながら、館内の展示をつぶさに見ておく。

何の因果か、私が佐賀に滞在できる時間は短い。これが人一倍の気合いで、見学をする理由でもある。

私にとっては、いつでも見られる…わけではないのだ。貴重な時間である。

――たとえ、わずかな時間でも…

佐賀の空気を吸って、その雨音に耳を澄まし、もっと佐賀を感じねばならない。

そして、同じ展示でも以前の感想と、いまの見方はまったく異なる。

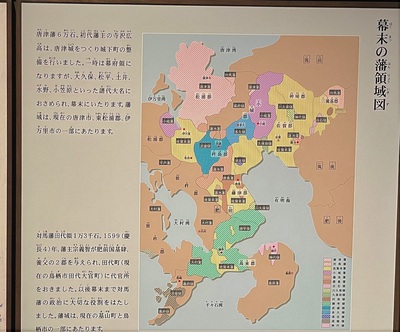

例えば幕末期の、現在の佐賀県域の状況を示した地図。いまは長崎県域で、かつて佐賀藩だった地域も表示されている。

――私は、幕末期の「3つの佐賀」と呼ぶ。

現在の佐賀県域には佐賀藩だけでなく、唐津藩や対馬藩田代領があった。

〔参照:「ロード・オブ・サガ ~三つの“佐賀”~(後編)」〕

特に佐賀藩には、県内各地に支藩や自治領がある。そして、唐津藩の方では周辺に幕府領があったりと複雑だ。

以前の私は、同じ地図を見て「色々あり過ぎて、わかりづらい」と思っていた。

――ところが、今の私はこう考える。

①「ひたすら近代化を進めて政局には中立的だった、佐賀藩。」

②「幕末に老中格を出し、揺らぐ江戸幕府を支えた、唐津藩。」

③「外国の脅威に直面し、攘夷派が勢力を伸ばした、対馬藩(田代領)。」

…おおっ、当時の佐賀は、まるで幕末の縮図!もはや、佐賀だけで一通りの物語になる!という感覚だ。

――やはり、佐賀藩を軸に語るのだが、

現在の佐賀県域に生きた人々、それぞれの視点は大事に描きたい。

立場は違えど、佐賀県の各地域から出た“志”ある人物たちが、激動の幕末・明治期を苦悩しながらも駆けていく。

時折、綴っている“本編”も足らないところばかりだが、いつか、そんな話を私は書きたい。

――雨足は、さらに強まっている…

畳敷きの廊下が眼前にひろがる空間。私は椅子に座って一息をついた。厚い雨雲に覆われた、外が暗いことは館内からもうかがえる。

佐賀城本丸の敷地内に、バシャバシャと雨音が響く。目を閉じれば感じられる景色は、幕末期と、そう変わらないのかもしれない。

ふと、昨日までの仕事の疲れを感じた。

「小さい…、私はあまりにも小さい事で悩んでいるぞ。」

郷里と離れた地で、非力な自分を感じながら、もがき続ける日常。私とて、ある意味では戦っていないわけではない。

――「佐賀の殿様、私は…頑張れているのでしょうか?」

ぼんやりと天井を見ながら、そう問いかけてみる。遠くで、雷が鳴った様子だ。重い雨音が続く。

「…さように生き急ぐでない。しばし、ゆるりとせよ。」

都合の良い解釈かもしれないが、そう言われた気がした。

――仕事には厳しいお殿様だった、鍋島直正公。

ただ、部下の適性は見ていたようだ。佐賀藩では、“蘭学”で西洋を学ぶよう勧められても拒否する者もいたが、殿様は彼らの自主性を重んじたようだ。

また期待をする者には、とにかく仕事を与える傾向はあった。但し、その配置を誤ったと悟った時は、自責の念に駆られていたように見受けられる。

私は先を急がず、この雨が止むまでは館内に留まろうと決めた。

(続く)

屋外に強い雨の降る中、佐賀城本丸歴史館の見学を続けます。

佐賀駅に降り立ってから、まだ4時間しか経っていませんが、無理やり作った日程なので、そろそろ帰り道を意識する状況となっていました。

――激しい雨、そして強い風。

「外に居なくて良かった…」

そんな事を考えながら、館内の展示をつぶさに見ておく。

何の因果か、私が佐賀に滞在できる時間は短い。これが人一倍の気合いで、見学をする理由でもある。

私にとっては、いつでも見られる…わけではないのだ。貴重な時間である。

――たとえ、わずかな時間でも…

佐賀の空気を吸って、その雨音に耳を澄まし、もっと佐賀を感じねばならない。

そして、同じ展示でも以前の感想と、いまの見方はまったく異なる。

例えば幕末期の、現在の佐賀県域の状況を示した地図。いまは長崎県域で、かつて佐賀藩だった地域も表示されている。

――私は、幕末期の「3つの佐賀」と呼ぶ。

現在の佐賀県域には佐賀藩だけでなく、唐津藩や対馬藩田代領があった。

〔参照:

特に佐賀藩には、県内各地に支藩や自治領がある。そして、唐津藩の方では周辺に幕府領があったりと複雑だ。

以前の私は、同じ地図を見て「色々あり過ぎて、わかりづらい」と思っていた。

――ところが、今の私はこう考える。

①「ひたすら近代化を進めて政局には中立的だった、佐賀藩。」

②「幕末に老中格を出し、揺らぐ江戸幕府を支えた、唐津藩。」

③「外国の脅威に直面し、攘夷派が勢力を伸ばした、対馬藩(田代領)。」

…おおっ、当時の佐賀は、まるで幕末の縮図!もはや、佐賀だけで一通りの物語になる!という感覚だ。

――やはり、佐賀藩を軸に語るのだが、

現在の佐賀県域に生きた人々、それぞれの視点は大事に描きたい。

立場は違えど、佐賀県の各地域から出た“志”ある人物たちが、激動の幕末・明治期を苦悩しながらも駆けていく。

時折、綴っている“本編”も足らないところばかりだが、いつか、そんな話を私は書きたい。

――雨足は、さらに強まっている…

畳敷きの廊下が眼前にひろがる空間。私は椅子に座って一息をついた。厚い雨雲に覆われた、外が暗いことは館内からもうかがえる。

佐賀城本丸の敷地内に、バシャバシャと雨音が響く。目を閉じれば感じられる景色は、幕末期と、そう変わらないのかもしれない。

ふと、昨日までの仕事の疲れを感じた。

「小さい…、私はあまりにも小さい事で悩んでいるぞ。」

郷里と離れた地で、非力な自分を感じながら、もがき続ける日常。私とて、ある意味では戦っていないわけではない。

――「佐賀の殿様、私は…頑張れているのでしょうか?」

ぼんやりと天井を見ながら、そう問いかけてみる。遠くで、雷が鳴った様子だ。重い雨音が続く。

「…さように生き急ぐでない。しばし、ゆるりとせよ。」

都合の良い解釈かもしれないが、そう言われた気がした。

――仕事には厳しいお殿様だった、鍋島直正公。

ただ、部下の適性は見ていたようだ。佐賀藩では、“蘭学”で西洋を学ぶよう勧められても拒否する者もいたが、殿様は彼らの自主性を重んじたようだ。

また期待をする者には、とにかく仕事を与える傾向はあった。但し、その配置を誤ったと悟った時は、自責の念に駆られていたように見受けられる。

私は先を急がず、この雨が止むまでは館内に留まろうと決めた。

(続く)

2022年10月04日

連続ブログ小説「聖地の剣」(18)“ご不興”を買う者

こんばんは。

佐賀城本丸歴史館(御殿)の奥へと進み、殿様の居室・御座間(ござのま)で、“ご挨拶”を行った私。

この日は断続的に雨が降っていましたが、座礼から立ち上がるや否や、急に強まる風がガタガタと、御殿の建具を揺らし始めます。

こうまで天気が急変すると、何だか胸がザワザワとしてきます。やや薄暗くなる部屋から、鍋島直正公の肖像パネルにさらに一礼をして退出しました。

――突如、嵐の予感がする。これは、危うい空模様だ。

偶然にしては、間が悪い。またたく間に荒天となったので、まさか殿様の御前で、“ご無礼”があったのでは…とまで感じる。

幸い、しばらくは佐賀城の“本丸御殿”の展示をを見て回るところだ。

出先でのずぶ濡れは帰路を考えると避けたい。ひとまず雨粒を受けない屋内での行程を続ける。

――「もしや、殿の“ご不興”を買ってしまったか…?」

この荒れた天気が、殿様のご機嫌によるものと仮定すれば、思い当たる節は、色々とある。

延々と語り続けてはいるが、私のような者が、佐賀の歴史を声高に語って良いものか…と考える事もよくある。

しかし、私は幕末期に日本を近代へと導いた佐賀藩の真価を知ってしまった。語らずにはいられないのも、人の性(さが)と言うべきなのか。

――なるべく“本編”を書く時には、

佐賀の殿様・鍋島直正の、名君ぶりが伝わるようには意識する。明治維新の雄藩では、これだけトップが藩全体を掌握し続けられた例を知らないのだ。

一方で、愛娘を心配し過ぎて落ち込む、胃腸が悪いのに早食いをやめない、苦手のヘビが出れば挙動不審…と格好良くばかりは書いていない。

それが、鍋島直正という人物の実像に近いのでは?と考えるからだ。本来は明るい気性のお殿様だったという話も聞く。

――しかし、“肖像パネル”の直正公は、渋い表情をなさっていた。

藩主の就任直後から借金の返済に追われ、浪費をやめない先代や旧臣との調整に苦慮。そして、日本の表玄関・長崎港の警備への重圧を抱えていた。

技術力に差がある欧米列強に立ち向かい、佐賀藩で長崎に台場を築くなど独力で対策も進める。

幕府はなかなか動いてくれず、他の雄藩も勝手な行動をするので、話し合うにも、気苦労が絶えなかったらしい。

領民たちの貧困・災害・疫病に対策を取るのはもちろん、不祥事を起こす家来にまで責任を感じるものだから、大変な胃痛持ちだったと聞いている。

――「殿のお気持ちを、なるべくお察しして書くつもりだが…」

強い風に続いて、外には雨も降る様子だが、今のところは、館内を見学中なので影響はない。

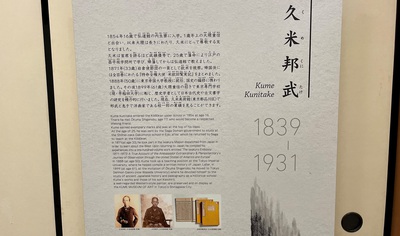

佐賀の藩校・弘道館の展示に至る。ここで、久米邦武(丈一郎)の説明パネルがあった。“本編”にもよく登場する、大隈重信の1歳年下の友人だ。

父親が有田皿山の代官を務めた人物なので“有田の坊ちゃん”と表現した。なお、大隈とは老人になっても友達同士だった。

〔参照(前半):第12話「海軍伝習」⑦(有田の“坊ちゃん”)〕

構成上、久米が大隈の神経を逆なでする発言をして、大隈がその度、何だか演説調で反論するという展開で話を進めることもある。

〔参照①:第16話「攘夷沸騰」①(砂塵を呼ぶ男)〕

〔参照②(後半):第15話「江戸動乱」⑯(殿を守れ!)〕

――実はこの久米邦武も、あまり“空気を読まない”タイプと感じている。

藩校で首席になるほどの秀才だが、鍋島直正(閑叟)が同座する勉強会でも、臆せずに持論を語ったそうだ。

直正公の“ご不興”を買うような事も言うので、周囲が久米に忠告したという。

「久米っ…、そいは言い過ぎとよ。大殿さまの御前ばい。控えんね!」とかいう感じだろうか。

たまに不機嫌になるような意見を言う近習だが、鍋島直正は、久米の賢さを認めていたようで、そのあたりも“名君”らしいな…と感じる。

――久米邦武の名は、昔、日本史の教科書でも見た記憶があった。

1891年(明治24年)にある事件が起きている。なお、私が学生だったのは、随分と古い話なので、現在の教科書に載っているかはわからない。

欄外の注釈に載っていたが、その記憶はあった。但し、久米邦武が佐賀の人であることは知らなかった。

そこでは、科学的研究と伝統的な思想との衝突の事例として紹介があった。

久米は「神道は祭天の古俗」と論文に著して、明治維新で力を得た神道家などの関係者から猛反発を受けたようだ。

帝国大学(東京大学)の職を追われ、のちに大隈の創設した東京専門学校(早稲田大学)で研究を続けたという。

――実務能力は高いが、生き方が不器用な“佐賀の者”。

欧米への視察では、西洋の“百科事典”とも評される『米欧回覧実記』を書き上げる。「空気は読まない」が対象の事物を正確に捉える人物という印象だ。

久米邦武は縁のある有田への思い入れが強かったようで、ヨーロッパを視察する時にも当地の陶磁器産業をつぶさに観察したという。

その経験が有田焼の経営組織や販売戦略の近代化に活かされ、世界への雄飛を支えたとも聞く。

ここ数年、佐賀で少し動けば、いちいち感銘を受ける私。外は大雨となっているので、急がずとも良いのだが、やっぱり時間が足らないのだ。

(続く)

佐賀城本丸歴史館(御殿)の奥へと進み、殿様の居室・御座間(ござのま)で、“ご挨拶”を行った私。

この日は断続的に雨が降っていましたが、座礼から立ち上がるや否や、急に強まる風がガタガタと、御殿の建具を揺らし始めます。

こうまで天気が急変すると、何だか胸がザワザワとしてきます。やや薄暗くなる部屋から、鍋島直正公の肖像パネルにさらに一礼をして退出しました。

――突如、嵐の予感がする。これは、危うい空模様だ。

偶然にしては、間が悪い。またたく間に荒天となったので、まさか殿様の御前で、“ご無礼”があったのでは…とまで感じる。

幸い、しばらくは佐賀城の“本丸御殿”の展示をを見て回るところだ。

出先でのずぶ濡れは帰路を考えると避けたい。ひとまず雨粒を受けない屋内での行程を続ける。

――「もしや、殿の“ご不興”を買ってしまったか…?」

この荒れた天気が、殿様のご機嫌によるものと仮定すれば、思い当たる節は、色々とある。

延々と語り続けてはいるが、私のような者が、佐賀の歴史を声高に語って良いものか…と考える事もよくある。

しかし、私は幕末期に日本を近代へと導いた佐賀藩の真価を知ってしまった。語らずにはいられないのも、人の性(さが)と言うべきなのか。

――なるべく“本編”を書く時には、

佐賀の殿様・鍋島直正の、名君ぶりが伝わるようには意識する。明治維新の雄藩では、これだけトップが藩全体を掌握し続けられた例を知らないのだ。

一方で、愛娘を心配し過ぎて落ち込む、胃腸が悪いのに早食いをやめない、苦手のヘビが出れば挙動不審…と格好良くばかりは書いていない。

それが、鍋島直正という人物の実像に近いのでは?と考えるからだ。本来は明るい気性のお殿様だったという話も聞く。

――しかし、“肖像パネル”の直正公は、渋い表情をなさっていた。

藩主の就任直後から借金の返済に追われ、浪費をやめない先代や旧臣との調整に苦慮。そして、日本の表玄関・長崎港の警備への重圧を抱えていた。

技術力に差がある欧米列強に立ち向かい、佐賀藩で長崎に台場を築くなど独力で対策も進める。

幕府はなかなか動いてくれず、他の雄藩も勝手な行動をするので、話し合うにも、気苦労が絶えなかったらしい。

領民たちの貧困・災害・疫病に対策を取るのはもちろん、不祥事を起こす家来にまで責任を感じるものだから、大変な胃痛持ちだったと聞いている。

――「殿のお気持ちを、なるべくお察しして書くつもりだが…」

強い風に続いて、外には雨も降る様子だが、今のところは、館内を見学中なので影響はない。

佐賀の藩校・弘道館の展示に至る。ここで、久米邦武(丈一郎)の説明パネルがあった。“本編”にもよく登場する、大隈重信の1歳年下の友人だ。

父親が有田皿山の代官を務めた人物なので“有田の坊ちゃん”と表現した。なお、大隈とは老人になっても友達同士だった。

〔参照(前半):

構成上、久米が大隈の神経を逆なでする発言をして、大隈がその度、何だか演説調で反論するという展開で話を進めることもある。

〔参照①:

〔参照②(後半):

――実はこの久米邦武も、あまり“空気を読まない”タイプと感じている。

藩校で首席になるほどの秀才だが、鍋島直正(閑叟)が同座する勉強会でも、臆せずに持論を語ったそうだ。

直正公の“ご不興”を買うような事も言うので、周囲が久米に忠告したという。

「久米っ…、そいは言い過ぎとよ。大殿さまの御前ばい。控えんね!」とかいう感じだろうか。

たまに不機嫌になるような意見を言う近習だが、鍋島直正は、久米の賢さを認めていたようで、そのあたりも“名君”らしいな…と感じる。

――久米邦武の名は、昔、日本史の教科書でも見た記憶があった。

1891年(明治24年)にある事件が起きている。なお、私が学生だったのは、随分と古い話なので、現在の教科書に載っているかはわからない。

欄外の注釈に載っていたが、その記憶はあった。但し、久米邦武が佐賀の人であることは知らなかった。

そこでは、科学的研究と伝統的な思想との衝突の事例として紹介があった。

久米は「神道は祭天の古俗」と論文に著して、明治維新で力を得た神道家などの関係者から猛反発を受けたようだ。

帝国大学(東京大学)の職を追われ、のちに大隈の創設した東京専門学校(早稲田大学)で研究を続けたという。

――実務能力は高いが、生き方が不器用な“佐賀の者”。

欧米への視察では、西洋の“百科事典”とも評される『米欧回覧実記』を書き上げる。「空気は読まない」が対象の事物を正確に捉える人物という印象だ。

久米邦武は縁のある有田への思い入れが強かったようで、ヨーロッパを視察する時にも当地の陶磁器産業をつぶさに観察したという。

その経験が有田焼の経営組織や販売戦略の近代化に活かされ、世界への雄飛を支えたとも聞く。

ここ数年、佐賀で少し動けば、いちいち感銘を受ける私。外は大雨となっているので、急がずとも良いのだが、やっぱり時間が足らないのだ。

(続く)

2022年10月01日

連続ブログ小説「聖地の剣」(17)ご尊顔を拝し奉り…

こんばんは。

ほんの数年前、うかつにも今までの人生で気付かなかった、幕末の佐賀藩の存在感を知って、佐賀藩士(?)を自称し、それを心の支えとして生きる私。

暑かった今夏に入る前のある日、「聖地の中の聖地」である場所に至ります。そこは、佐賀城本丸歴史館(本丸御殿)。

コロナ禍の間隙を縫って、概ね2年半ぶりに佐賀へと還り、“帰藩”を果たした記憶を軸に綴るシリーズです。

――佐賀への到着から動き回って、4時間近く。

“ご挨拶”に出向かねばならない場所が、佐賀城の奥にある。ある程度、心も落ち着いたところで、お伺いしたかった。

「誰にお会いするのか?」といえば、佐賀のお殿様である。第10代佐賀藩主・鍋島直正公。

そして、私が歴代の佐賀藩主の中で、最も「大河ドラマで見たい」お殿様だと補足しよう。

――これはまず、幕末期に対象の年代を定めたためであり、

佐賀藩祖・鍋島直茂公や、ご初代・鍋島勝茂公の大河ドラマでの、ご活躍を拝見したい気持ちはもちろんある。

その場合、時代は戦国時代や江戸初期の設定となるはずだ。今のところは、『ねこねこ日本史』でのご登場を見たが、それ以外は記憶に無いのが寂しい。

〔参照①(視聴前):「“ねこねこ日本史”に注目」〕

〔参照②(視聴後):「“くまくま日本史”の感想」〕

この辺り…まだ語りたいことはあるが、ここでは余談になるため、佐賀城内の描写に戻る。

――“本丸御殿”を、奥に進むと次第に…

建材が年季を帯びたものとなっていく。雨模様の一日だったため、灯りはあるものの、外からの光が強くない。

薄暗く障子からの光が差す、畳敷きの廊下をゆく。風もあるのか、ギシギシとどこからともなく音がする。

幕末と呼ばれた江戸末期の激動期に向けて、ゆっくりと時間を遡行していく…そんな感覚もあった。

――しばし時を経て、「御座間(ござのま)」へと至る。

「おおっ…」と一瞬、入室を躊躇(ちゅうちょ)する。光の差し具合と、浮かび上がる建具の陰影に、その時代を感じさせる風格があったためだ。

それもそのはず、殿様の居室である「御座間」は、当時の建物を別の場所に移築していたものを、元の場所に戻したと聞くのだ。

「お主、“SR”と名乗る者だな。そこに居るのはわかっておる。これへ参れ。」

――そんな声も、聞こえてくる気がする。

殿の御前に進み出でて、深々と座礼をする。

「ご尊顔を拝し奉り、恐悦至極に存じます!」

ひとまず、それらしきご挨拶を試みる。私の言葉を、ひらがなで表記すれば、「ごそんがん を はいし たてまつり きょうえつしごくに ぞんじます」となる。

たぶん時代劇の見過ぎである。文法として、正しい言葉遣いかはわからないが、私としては最上級の敬意は込めているつもりだ。

――私が日々にジタバタと綴る内容も、お見通し…と感じる。

「そう固くなるでない。面(おもて)を上げよ。」

「はっ!」

この間、数秒と言う感覚である。

「なにゆえに、お主は“半笑い”なのだ。」

「ようやく佐賀に戻れましたので、いまだ気持ちの整理が付きません!」

「久方ぶりに戻ったのだ。心持ちだけでも、ゆるりとすれば良い。」

「ありがたき幸せに存じます!」

――実際に声を出して、話をしたわけではない。

そのような対話があったような感覚があるだけだ。以前から一礼はしていたと思うが、佐賀を強く想うようになった今、その重みは全く異なる。

現実にかえってスッと立ち上がると、ガタガタ…と外に面した戸が、強い風に揺れ出した。次第に雲行きがあやしくなるのが室内からも窺えた。

「良い感じで、殿に労(ねぎら)っていただいたように思ったのだが…」

殿様の(肖像写真のパネル)の御前から退出した私は、急に荒れ出した天候に、少し困惑を感じていた。

(続く)

ほんの数年前、うかつにも今までの人生で気付かなかった、幕末の佐賀藩の存在感を知って、佐賀藩士(?)を自称し、それを心の支えとして生きる私。

暑かった今夏に入る前のある日、「聖地の中の聖地」である場所に至ります。そこは、佐賀城本丸歴史館(本丸御殿)。

コロナ禍の間隙を縫って、概ね2年半ぶりに佐賀へと還り、“帰藩”を果たした記憶を軸に綴るシリーズです。

――佐賀への到着から動き回って、4時間近く。

“ご挨拶”に出向かねばならない場所が、佐賀城の奥にある。ある程度、心も落ち着いたところで、お伺いしたかった。

「誰にお会いするのか?」といえば、佐賀のお殿様である。第10代佐賀藩主・鍋島直正公。

そして、私が歴代の佐賀藩主の中で、最も「大河ドラマで見たい」お殿様だと補足しよう。

――これはまず、幕末期に対象の年代を定めたためであり、

佐賀藩祖・鍋島直茂公や、ご初代・鍋島勝茂公の大河ドラマでの、ご活躍を拝見したい気持ちはもちろんある。

その場合、時代は戦国時代や江戸初期の設定となるはずだ。今のところは、『ねこねこ日本史』でのご登場を見たが、それ以外は記憶に無いのが寂しい。

〔参照①(視聴前):

〔参照②(視聴後):

この辺り…まだ語りたいことはあるが、ここでは余談になるため、佐賀城内の描写に戻る。

――“本丸御殿”を、奥に進むと次第に…

建材が年季を帯びたものとなっていく。雨模様の一日だったため、灯りはあるものの、外からの光が強くない。

薄暗く障子からの光が差す、畳敷きの廊下をゆく。風もあるのか、ギシギシとどこからともなく音がする。

幕末と呼ばれた江戸末期の激動期に向けて、ゆっくりと時間を遡行していく…そんな感覚もあった。

――しばし時を経て、「御座間(ござのま)」へと至る。

「おおっ…」と一瞬、入室を躊躇(ちゅうちょ)する。光の差し具合と、浮かび上がる建具の陰影に、その時代を感じさせる風格があったためだ。

それもそのはず、殿様の居室である「御座間」は、当時の建物を別の場所に移築していたものを、元の場所に戻したと聞くのだ。

「お主、“SR”と名乗る者だな。そこに居るのはわかっておる。これへ参れ。」

――そんな声も、聞こえてくる気がする。

殿の御前に進み出でて、深々と座礼をする。

「ご尊顔を拝し奉り、恐悦至極に存じます!」

ひとまず、それらしきご挨拶を試みる。私の言葉を、ひらがなで表記すれば、「ごそんがん を はいし たてまつり きょうえつしごくに ぞんじます」となる。

たぶん時代劇の見過ぎである。文法として、正しい言葉遣いかはわからないが、私としては最上級の敬意は込めているつもりだ。

――私が日々にジタバタと綴る内容も、お見通し…と感じる。

「そう固くなるでない。面(おもて)を上げよ。」

「はっ!」

この間、数秒と言う感覚である。

「なにゆえに、お主は“半笑い”なのだ。」

「ようやく佐賀に戻れましたので、いまだ気持ちの整理が付きません!」

「久方ぶりに戻ったのだ。心持ちだけでも、ゆるりとすれば良い。」

「ありがたき幸せに存じます!」

――実際に声を出して、話をしたわけではない。

そのような対話があったような感覚があるだけだ。以前から一礼はしていたと思うが、佐賀を強く想うようになった今、その重みは全く異なる。

現実にかえってスッと立ち上がると、ガタガタ…と外に面した戸が、強い風に揺れ出した。次第に雲行きがあやしくなるのが室内からも窺えた。

「良い感じで、殿に労(ねぎら)っていただいたように思ったのだが…」

殿様の(肖像写真のパネル)の御前から退出した私は、急に荒れ出した天候に、少し困惑を感じていた。

(続く)