2020年09月30日

第14話「遣米使節」④(長崎街道の往来)

こんばんは。

前回は、佐賀・蓮池支藩の“忍者”・古賀が登場しました。長崎でイギリス船の動きを探る…など、情報収集の任務をこなし、今回は佐賀への帰路です。

一方で、佐賀と長崎を行ったり来たりの人もいます。殿・鍋島直正から“海軍”の創設を指示された、佐野栄寿(常民)です。

――長崎街道・塩田宿の茶店。

小倉から長崎までをつなぐ長崎街道。蓮池藩士・古賀は、街道を急ぐ人通りを眺めていた。

「皆、忙しかごたね…」

茶店の表に置かれた、広いちゃぶ台といった感じの席に腰掛ける。

「団子を一ついただこうか。」

背中合わせに座った武士も、一服する様子だ。

――この武士も蓮池藩の者である。古賀に連絡があるらしい。

「美味い団子であったぞ。」

武士は、古賀とは言葉を交わさず、勘定を済ませると早々に立ち去った。

桟敷に置かれた紙切れを、古賀が拾う。

「報告は届いたが、直に説明せよ。“蓮池の館”に向かえ。」という指示書である。

「人づかいの荒かごた…」

古賀が、少し不平を口にする。

蓮池支藩の居館は、現在の佐賀市内にある。

塩田宿は、現在の嬉野市であるから、移動もひと仕事になるのだ。

――そして蓮池藩士・古賀は“忍者”にあるまじき行動を取る。

「団子ば、もう一本もらえんね。」

節制を常とする“忍者”が、団子のお代わりを要求した。

そこに長い尻尾のネコが寄って来た。

古賀は団子を一つかみ、ネコの眼前でクルクルと回す。

「ほれほれ…」

「ニャーン!」

“癒し”を求めたのか、寄ってきたネコと戯れる蓮池藩士・古賀。やけにハッキリした鳴き声で、反応を返すネコ。

――すると今度は、隣に客が座った。年の頃は30代半ばの武士。

「可愛かネコですね。」

「…あぁ、儂はよく懐かれるのでな。」

“忍者”は寡黙で、人を寄せ付けない…というイメージでよく語られる。しかし、忍者が情報を集めるには“人あたり”の良さが必須だったとの説もある。

「塩田の津も、なかなかに賑わっとるばい。」

――初対面の相手にも遠慮なく話しかける、佐野栄寿(常民)である。

「…まぁ、じきに潮が引くからな。荷揚げも忙しかろう。」

お代わりの団子を口にしながら、古賀がつぶやく。

塩田津は“川の港”。

有明海の満潮時に、積荷を満載した船が塩田川を遡って入ってくる。

――天草(熊本)から“陶石”を積んだ船が、川岸に付ける。

「伊万里への積荷ですかね。」

「…詳しか事は、わからんばい。」

蓮池藩士・古賀は、やや警戒心を持った。

佐野栄寿(常民)の好奇心が強すぎるのである。

おそらくは長崎に向かう、佐賀本藩の武士だろうとは察していた。

しかし、佐賀藩士を装った外部からの密偵かも知れない。

――“忍者”である古賀としては、用心に越したことはない。

「…では、儂はこれにて。」

蓮池藩士・古賀は席を立った。

「そうたい!“潮の満ち引き”を使えば良かね!」

佐野は、何かを思いついたのか、にわかに大声を出した。

「…何に“満ち引き”ば使うとね?」

かえって無視すると不自然。古賀が佐野に尋ねた。

「これで、大船ば“修理”できっとです!」

佐野は、知り合ったばかりの古賀に向けて、満面の笑みを見せた。

(続く)

前回は、佐賀・蓮池支藩の“忍者”・古賀が登場しました。長崎でイギリス船の動きを探る…など、情報収集の任務をこなし、今回は佐賀への帰路です。

一方で、佐賀と長崎を行ったり来たりの人もいます。殿・鍋島直正から“海軍”の創設を指示された、佐野栄寿(常民)です。

――長崎街道・塩田宿の茶店。

小倉から長崎までをつなぐ長崎街道。蓮池藩士・古賀は、街道を急ぐ人通りを眺めていた。

「皆、忙しかごたね…」

茶店の表に置かれた、広いちゃぶ台といった感じの席に腰掛ける。

「団子を一ついただこうか。」

背中合わせに座った武士も、一服する様子だ。

――この武士も蓮池藩の者である。古賀に連絡があるらしい。

「美味い団子であったぞ。」

武士は、古賀とは言葉を交わさず、勘定を済ませると早々に立ち去った。

桟敷に置かれた紙切れを、古賀が拾う。

「報告は届いたが、直に説明せよ。“蓮池の館”に向かえ。」という指示書である。

「人づかいの荒かごた…」

古賀が、少し不平を口にする。

蓮池支藩の居館は、現在の佐賀市内にある。

塩田宿は、現在の嬉野市であるから、移動もひと仕事になるのだ。

――そして蓮池藩士・古賀は“忍者”にあるまじき行動を取る。

「団子ば、もう一本もらえんね。」

節制を常とする“忍者”が、団子のお代わりを要求した。

そこに長い尻尾のネコが寄って来た。

古賀は団子を一つかみ、ネコの眼前でクルクルと回す。

「ほれほれ…」

「ニャーン!」

“癒し”を求めたのか、寄ってきたネコと戯れる蓮池藩士・古賀。やけにハッキリした鳴き声で、反応を返すネコ。

――すると今度は、隣に客が座った。年の頃は30代半ばの武士。

「可愛かネコですね。」

「…あぁ、儂はよく懐かれるのでな。」

“忍者”は寡黙で、人を寄せ付けない…というイメージでよく語られる。しかし、忍者が情報を集めるには“人あたり”の良さが必須だったとの説もある。

「塩田の津も、なかなかに賑わっとるばい。」

――初対面の相手にも遠慮なく話しかける、佐野栄寿(常民)である。

「…まぁ、じきに潮が引くからな。荷揚げも忙しかろう。」

お代わりの団子を口にしながら、古賀がつぶやく。

塩田津は“川の港”。

有明海の満潮時に、積荷を満載した船が塩田川を遡って入ってくる。

――天草(熊本)から“陶石”を積んだ船が、川岸に付ける。

「伊万里への積荷ですかね。」

「…詳しか事は、わからんばい。」

蓮池藩士・古賀は、やや警戒心を持った。

佐野栄寿(常民)の好奇心が強すぎるのである。

おそらくは長崎に向かう、佐賀本藩の武士だろうとは察していた。

しかし、佐賀藩士を装った外部からの密偵かも知れない。

――“忍者”である古賀としては、用心に越したことはない。

「…では、儂はこれにて。」

蓮池藩士・古賀は席を立った。

「そうたい!“潮の満ち引き”を使えば良かね!」

佐野は、何かを思いついたのか、にわかに大声を出した。

「…何に“満ち引き”ば使うとね?」

かえって無視すると不自然。古賀が佐野に尋ねた。

「これで、大船ば“修理”できっとです!」

佐野は、知り合ったばかりの古賀に向けて、満面の笑みを見せた。

(続く)

2020年09月28日

第14話「遣米使節」③(嬉野から来た忍び)

こんばんは。

佐賀藩には「蓮池藩」という“支藩”があります。藩の領地は、県内各地に分散しますが、現在の嬉野市あたりに大きい所領があります。

佐賀は本藩だけでなく、支藩や自治領なども長崎警備に携わりました。幕末期の脅威であった欧米列強も、佐賀藩の情報収集の対象になっています。

――1856年、長崎。イギリスの軍船が停泊中である。

下田・箱館(函館)が開港した当時でも、海外への表玄関は依然として国際都市・長崎であった。

長崎の街が賑わう宵のうち、穏やかな風景である。しかし、イギリス人にとっては不慣れな土地であるため、船外でも油断のない警備が続いていた。

「フー イズ ゼア!!」

じわじわと語気を強めた、1人の若いイギリス水兵。何かの気配を察したか、突如として前方に銃口を向ける。

「ニ゛ャーン!?」

“そこにいるのは誰だ!”と問われ、驚いて飛び上がる。尻尾の短いネコ。

――水兵の威嚇に、毛を逆立て硬直したネコ。次の瞬間には逃げ去った。

「ハッハッハ…ジャスト ア キャット…」

他のイギリス水兵たちが、失笑する。

「勇敢な兵士くん!!大した敵襲だったな…」

そんな目線が注がれていた。

「チッ…」

きまりが悪そうな若い水兵。軽く舌打ちをする。

――ベテランの水兵たちが、“心配性”の新人をからかっている間…

音も無く、その傍らを人影がすり抜けていた。

佐賀藩の支藩の1つである、蓮池藩士の古賀という人物である。

「さすがはエゲレス(イギリス)…立派な拵(こしら)えばい。」

夜闇に紛れて、英国船の大砲装備、兵員の数などを見聞して回る。

調査に先んじて、船外の警備は把握していた。

…古賀は、佐賀・蓮池藩が放った“忍者”である。

――1854年の日米和親条約以降、次々に西洋諸国が条約締結に動く。

日英和親条約が締結されてから、長崎にはイギリス船も入港した。

佐賀藩の悲劇でもあった、イギリス船“フェートン号”の長崎港への侵入事件。半世紀近くが経過し、海外との関わり方は激変していたのである。

「静かなもんたい。今のところ、暴れる気配は無かね…」

――ひと通りの調査を終えた、佐賀の蓮池藩士・古賀。

「ご苦労さんやったね。」

イギリス船から離れた蓮池藩士・古賀。先ほどのネコを撫でて、小魚を与える。

「ニャーン…」

尻尾の短いネコが、満足気にひと鳴きする。その間に古賀は夜闇に消えた。

佐賀藩は長崎を通じた探索に有利で、当時、異国からの情報には格段の強みを持っていたのである。

(続く)

佐賀藩には「蓮池藩」という“支藩”があります。藩の領地は、県内各地に分散しますが、現在の嬉野市あたりに大きい所領があります。

佐賀は本藩だけでなく、支藩や自治領なども長崎警備に携わりました。幕末期の脅威であった欧米列強も、佐賀藩の情報収集の対象になっています。

――1856年、長崎。イギリスの軍船が停泊中である。

下田・箱館(函館)が開港した当時でも、海外への表玄関は依然として国際都市・長崎であった。

長崎の街が賑わう宵のうち、穏やかな風景である。しかし、イギリス人にとっては不慣れな土地であるため、船外でも油断のない警備が続いていた。

「フー イズ ゼア!!」

じわじわと語気を強めた、1人の若いイギリス水兵。何かの気配を察したか、突如として前方に銃口を向ける。

「ニ゛ャーン!?」

“そこにいるのは誰だ!”と問われ、驚いて飛び上がる。尻尾の短いネコ。

――水兵の威嚇に、毛を逆立て硬直したネコ。次の瞬間には逃げ去った。

「ハッハッハ…ジャスト ア キャット…」

他のイギリス水兵たちが、失笑する。

「勇敢な兵士くん!!大した敵襲だったな…」

そんな目線が注がれていた。

「チッ…」

きまりが悪そうな若い水兵。軽く舌打ちをする。

――ベテランの水兵たちが、“心配性”の新人をからかっている間…

音も無く、その傍らを人影がすり抜けていた。

佐賀藩の支藩の1つである、蓮池藩士の古賀という人物である。

「さすがはエゲレス(イギリス)…立派な拵(こしら)えばい。」

夜闇に紛れて、英国船の大砲装備、兵員の数などを見聞して回る。

調査に先んじて、船外の警備は把握していた。

…古賀は、佐賀・蓮池藩が放った“忍者”である。

――1854年の日米和親条約以降、次々に西洋諸国が条約締結に動く。

日英和親条約が締結されてから、長崎にはイギリス船も入港した。

佐賀藩の悲劇でもあった、イギリス船“フェートン号”の長崎港への侵入事件。半世紀近くが経過し、海外との関わり方は激変していたのである。

「静かなもんたい。今のところ、暴れる気配は無かね…」

――ひと通りの調査を終えた、佐賀の蓮池藩士・古賀。

「ご苦労さんやったね。」

イギリス船から離れた蓮池藩士・古賀。先ほどのネコを撫でて、小魚を与える。

「ニャーン…」

尻尾の短いネコが、満足気にひと鳴きする。その間に古賀は夜闇に消えた。

佐賀藩は長崎を通じた探索に有利で、当時、異国からの情報には格段の強みを持っていたのである。

(続く)

2020年09月26日

第14話「遣米使節」②(オランダ商館の午後)

こんばんは。

江戸時代“鎖国”が続いた時期も、日本と交流のあったオランダ。

商業上の思惑はあったとしても、日本に西洋との関わり方を助言し、近代海軍の育成にも協力を惜しみません。幕末期にも“親切”なオランダでした。

なお、各話をテーマ別に構成していますので、第12話「海軍伝習」の終盤と時期が重なっています。今回は、以下の投稿の少し後のお話です。

〔参照(後半):第12話「海軍伝習」⑧(いざ、長崎へ)〕

――1856年、長崎の出島。オランダ商館の午後。

「君タチはヨイ訓練がデキテル!私が退任シテモ、一層に励メ!」

強い語気で激励をする。長崎海軍伝習所の教官・ライケンである。

「モトシマ!若い者に負ケルナ!」

「カツ!船酔イは、気迫で乗リ切レ!」

「はい!ライケン教官!!」

佐賀藩士で、殿・鍋島直正の側近でもある、本島藤太夫が応答する。

「おう、合点(がってん)で!いや…、はい!ライケン教官!」

幕臣・勝麟太郎(海舟)。はじめに江戸ことばが出たが、要領よく声を揃えた。

――出島・オランダ商館の奥の方から、この館の主が姿を見せる。

「ハッハッハ…訓練の景色が見えるようです。」

オランダ商館長・クルチウスである。

「そしてライケンさん。ここは“海軍伝習所”ではありませんよ。」

「おお、商館長…これは癖だ。もはや治らん!」

――本島や勝がオランダ語に慣れても、やはりオランダ人同士の会話は段違いにスムーズである。

商館長・クルチウスには、さすがの教官・ライケンも一目おいている様子だ。

「長崎を去るそうだね。せっかくの機会だ。生徒たちも一緒にティータイムでもいかがか。」

昼下がりの紅茶を提案してきた商館長。海軍伝習所の教官・ライケンは、第一期の伝習終了後に、新任の教官と交代する予定だ。

〔参照(前半):第12話「海軍伝習」⑩-1(負けんばい!・前編)〕

――こうして商館の応接部屋に、紅茶の良い香りが漂う。

「いや…オランダのお茶も、乙(おつ)なもんですな。」

勝麟太郎が一口すすって、西洋茶の感想を述べる。

「わがオランダの紅茶を褒めてくれているだが、茶葉はウレシノだよ。」

商館長・クルチウスは、茶葉の生産地を述べた。

「耳慣れねぇ土地ですね。どこの島なんです?」

勝は、怪訝な顔をした。東南アジアのオランダ領には思い当たる地名が無い。

――佐賀藩士・本島が、商館長・クルチウスに確認する。

「佐賀の嬉野…にござりますか。」

「エエ、佐賀の茶葉デス。但し、紅茶は“発酵茶”で製法が違イマスガ。」

「我がオランダの者も、ここ長崎のオオウラサンと取引をしている。」

商館長が語った“オオウラさん”とは、長崎の商人・大浦慶である。

数年前、オランダ人に嬉野茶のサンプルを持たせて、いまやイギリスなどから大量の注文が出ている。

大浦慶は、当時まだ20代後半の女性で、凄腕の商人だった。

――“国際都市”長崎で海軍伝習を受ける、40代の本島藤太夫。

「オランダを通じ、もはや諸国とも“通商”が始まっておるに等しいか…」

このところ、西洋諸国が続々と「和親条約」を締結した。続いて“通商”の交渉も行われているらしい。

本島は、殿・鍋島直正の予測通り。あるいは、想定以上の速度で時代が進んでいくのを感じていた。

(続く)

江戸時代“鎖国”が続いた時期も、日本と交流のあったオランダ。

商業上の思惑はあったとしても、日本に西洋との関わり方を助言し、近代海軍の育成にも協力を惜しみません。幕末期にも“親切”なオランダでした。

なお、各話をテーマ別に構成していますので、第12話「海軍伝習」の終盤と時期が重なっています。今回は、以下の投稿の少し後のお話です。

〔参照(後半):

――1856年、長崎の出島。オランダ商館の午後。

「君タチはヨイ訓練がデキテル!私が退任シテモ、一層に励メ!」

強い語気で激励をする。長崎海軍伝習所の教官・ライケンである。

「モトシマ!若い者に負ケルナ!」

「カツ!船酔イは、気迫で乗リ切レ!」

「はい!ライケン教官!!」

佐賀藩士で、殿・鍋島直正の側近でもある、本島藤太夫が応答する。

「おう、合点(がってん)で!いや…、はい!ライケン教官!」

幕臣・勝麟太郎(海舟)。はじめに江戸ことばが出たが、要領よく声を揃えた。

――出島・オランダ商館の奥の方から、この館の主が姿を見せる。

「ハッハッハ…訓練の景色が見えるようです。」

オランダ商館長・クルチウスである。

「そしてライケンさん。ここは“海軍伝習所”ではありませんよ。」

「おお、商館長…これは癖だ。もはや治らん!」

――本島や勝がオランダ語に慣れても、やはりオランダ人同士の会話は段違いにスムーズである。

商館長・クルチウスには、さすがの教官・ライケンも一目おいている様子だ。

「長崎を去るそうだね。せっかくの機会だ。生徒たちも一緒にティータイムでもいかがか。」

昼下がりの紅茶を提案してきた商館長。海軍伝習所の教官・ライケンは、第一期の伝習終了後に、新任の教官と交代する予定だ。

〔参照(前半):

――こうして商館の応接部屋に、紅茶の良い香りが漂う。

「いや…オランダのお茶も、乙(おつ)なもんですな。」

勝麟太郎が一口すすって、西洋茶の感想を述べる。

「わがオランダの紅茶を褒めてくれているだが、茶葉はウレシノだよ。」

商館長・クルチウスは、茶葉の生産地を述べた。

「耳慣れねぇ土地ですね。どこの島なんです?」

勝は、怪訝な顔をした。東南アジアのオランダ領には思い当たる地名が無い。

――佐賀藩士・本島が、商館長・クルチウスに確認する。

「佐賀の嬉野…にござりますか。」

「エエ、佐賀の茶葉デス。但し、紅茶は“発酵茶”で製法が違イマスガ。」

「我がオランダの者も、ここ長崎のオオウラサンと取引をしている。」

商館長が語った“オオウラさん”とは、長崎の商人・大浦慶である。

数年前、オランダ人に嬉野茶のサンプルを持たせて、いまやイギリスなどから大量の注文が出ている。

大浦慶は、当時まだ20代後半の女性で、凄腕の商人だった。

――“国際都市”長崎で海軍伝習を受ける、40代の本島藤太夫。

「オランダを通じ、もはや諸国とも“通商”が始まっておるに等しいか…」

このところ、西洋諸国が続々と「和親条約」を締結した。続いて“通商”の交渉も行われているらしい。

本島は、殿・鍋島直正の予測通り。あるいは、想定以上の速度で時代が進んでいくのを感じていた。

(続く)

2020年09月24日

第14話「遣米使節」①(諭吉よ、何処へ行く)

こんばんは。

今回の投稿より、第14話です。

幕末期に、福沢諭吉が“咸臨丸”で渡米したことは、よく知られています。佐賀藩士たちも同じタイミングでアメリカに渡り、時代を進めていきます。

毎度なのですが、少し年数を遡ってのスタートです。舞台は1855年の長崎、本格的な海軍伝習が始まった頃です。

――鍋島直正の側近・本島藤太夫が、ある屋敷に向かっている。

訪問先は、長崎奉行所と縁の深い“山本家”。

今回、本島には連れがいた。佐賀藩士・小出千之助である。

小出は、20代半ばの青年。長崎での海軍伝習への参加も決まっていた。

「お主に会わせたい者がおる。賢い書生じゃ。」

殿の側近・本島も、蘭学寮の英才・小出千之助に期待をする。

本島は、そんな小出に“ある人物”を紹介しようとしていた。

――豊前(大分)中津藩士・福沢諭吉である。

砲術と関わる“山本家”には、貴重なオランダ語の蔵書が多数あった。

また、出島のオランダ商館への取次ぎも行っていたようだ。

「どのように、賢か書生ですか?」

「長崎に来たのは一年ばかり前だが、蘭書に詳しい“働き者”だ。」

いまや長崎駐在の各藩士からの問合せ窓口となっていた“山本家”。当主は目の具合が悪かったが、優秀な書生・福沢がこの仕事を回していた。

〔参照:第12話「海軍伝習」②(長崎の雨)〕

――ほどなく“山本家”に到着した、本島藤太夫と小出千之助。

山本家の者が、玄関を掃き清めていた。

「これは、佐賀の本島さま。お久しゅうござる。本日は何用で…」

本島が口を開く。

「いや、用と言うほどの事でもない。あの書生に会いに来たのだ。」

家の者が返答する。

「諭吉さんでしたら、もう長崎には居りませんよ。」

――福沢諭吉は、少し前に長崎を後にしていた。

福沢諭吉は、中津藩家老の子・奥平壱岐の“付き人”のような立場で長崎に来た。しかし福沢はオランダ語の習得は目覚ましく、勤勉さでも評判だった。

“山本家”で来客応対、取次ぎ、雑用に…大車輪で活躍し、存在感を示した。今回の本島のように、直接に福沢を訪ねる者も多くなってきたのである。

長崎奉行所の計らいで、イギリス船とも関わり、海外で成功した日本人漂流民・音吉とも面識を持つ。後の福沢諭吉の片鱗が、その好奇心に表れた。

〔参照:第3話「西洋砲術」③-2〕

――面白くないのは、長崎で“主従逆転”を受けた家老の子・奥平壱岐。

こうして中津藩より、福沢あてに「母が急病なので、すぐに国元に帰って来い」と虚偽の連絡が入った。

福沢は母の無事を知っており、中津藩からの情報が、家老の差し金であることも理解したうえで、逆らうことなく長崎を出たのである。

「国元の中津に帰られたのか…?勿体(もったい)ないことだ。」

――事情を知った本島が、福沢の学才を惜しがる。

「いや…実のところは、大坂に向かったと聞きます。」

福沢は中津藩士だが、親が“蔵屋敷”の仕事に付いていたため、大坂(大阪)生まれなのである。

“故郷”とも思う大坂に戻った、福沢諭吉は“適塾”に入門する。

緒方洪庵が開き、以前は佐野栄寿(常民)も学んだ、有名な蘭学塾である。

「そうか、お手を煩わせた。」

本島藤太夫が一礼をして“山本家”より退出する。

――本島は、何やら残念そうな表情をしている。

「既に長崎を去っていたか…」

本島はポツリとつぶやく。少し年下の福沢と会えば、小出にも良い刺激になると考えていた様子だ。

「私が学び続ければ、その“諭吉”と申す者とも、何処かで会えましょう。」

小出千之助の言葉は、確信に満ちていた。

「…嬉しい事を言う。また頼もしい者が増えたな。」

側近・本島は、殿・鍋島直正が時折見せるような笑みを浮かべた。

その出会いは、遠くない未来に現実となる。しかし、その“諭吉”と、まったく同時期にアメリカに渡るとは、小出自身も予想だにしていなかったのである。

(続く)

今回の投稿より、第14話です。

幕末期に、福沢諭吉が“咸臨丸”で渡米したことは、よく知られています。佐賀藩士たちも同じタイミングでアメリカに渡り、時代を進めていきます。

毎度なのですが、少し年数を遡ってのスタートです。舞台は1855年の長崎、本格的な海軍伝習が始まった頃です。

――鍋島直正の側近・本島藤太夫が、ある屋敷に向かっている。

訪問先は、長崎奉行所と縁の深い“山本家”。

今回、本島には連れがいた。佐賀藩士・小出千之助である。

小出は、20代半ばの青年。長崎での海軍伝習への参加も決まっていた。

「お主に会わせたい者がおる。賢い書生じゃ。」

殿の側近・本島も、蘭学寮の英才・小出千之助に期待をする。

本島は、そんな小出に“ある人物”を紹介しようとしていた。

――豊前(大分)中津藩士・福沢諭吉である。

砲術と関わる“山本家”には、貴重なオランダ語の蔵書が多数あった。

また、出島のオランダ商館への取次ぎも行っていたようだ。

「どのように、賢か書生ですか?」

「長崎に来たのは一年ばかり前だが、蘭書に詳しい“働き者”だ。」

いまや長崎駐在の各藩士からの問合せ窓口となっていた“山本家”。当主は目の具合が悪かったが、優秀な書生・福沢がこの仕事を回していた。

〔参照:

――ほどなく“山本家”に到着した、本島藤太夫と小出千之助。

山本家の者が、玄関を掃き清めていた。

「これは、佐賀の本島さま。お久しゅうござる。本日は何用で…」

本島が口を開く。

「いや、用と言うほどの事でもない。あの書生に会いに来たのだ。」

家の者が返答する。

「諭吉さんでしたら、もう長崎には居りませんよ。」

――福沢諭吉は、少し前に長崎を後にしていた。

福沢諭吉は、中津藩家老の子・奥平壱岐の“付き人”のような立場で長崎に来た。しかし福沢はオランダ語の習得は目覚ましく、勤勉さでも評判だった。

“山本家”で来客応対、取次ぎ、雑用に…大車輪で活躍し、存在感を示した。今回の本島のように、直接に福沢を訪ねる者も多くなってきたのである。

長崎奉行所の計らいで、イギリス船とも関わり、海外で成功した日本人漂流民・音吉とも面識を持つ。後の福沢諭吉の片鱗が、その好奇心に表れた。

〔参照:

――面白くないのは、長崎で“主従逆転”を受けた家老の子・奥平壱岐。

こうして中津藩より、福沢あてに「母が急病なので、すぐに国元に帰って来い」と虚偽の連絡が入った。

福沢は母の無事を知っており、中津藩からの情報が、家老の差し金であることも理解したうえで、逆らうことなく長崎を出たのである。

「国元の中津に帰られたのか…?勿体(もったい)ないことだ。」

――事情を知った本島が、福沢の学才を惜しがる。

「いや…実のところは、大坂に向かったと聞きます。」

福沢は中津藩士だが、親が“蔵屋敷”の仕事に付いていたため、大坂(大阪)生まれなのである。

“故郷”とも思う大坂に戻った、福沢諭吉は“適塾”に入門する。

緒方洪庵が開き、以前は佐野栄寿(常民)も学んだ、有名な蘭学塾である。

「そうか、お手を煩わせた。」

本島藤太夫が一礼をして“山本家”より退出する。

――本島は、何やら残念そうな表情をしている。

「既に長崎を去っていたか…」

本島はポツリとつぶやく。少し年下の福沢と会えば、小出にも良い刺激になると考えていた様子だ。

「私が学び続ければ、その“諭吉”と申す者とも、何処かで会えましょう。」

小出千之助の言葉は、確信に満ちていた。

「…嬉しい事を言う。また頼もしい者が増えたな。」

側近・本島は、殿・鍋島直正が時折見せるような笑みを浮かべた。

その出会いは、遠くない未来に現実となる。しかし、その“諭吉”と、まったく同時期にアメリカに渡るとは、小出自身も予想だにしていなかったのである。

(続く)

2020年09月22日

「主に嬉野市民の方を対象にしたつぶやき(後編)」

こんばんは。

嬉野市について考える投稿の後編。今回のお題は「忍者と情報」です。ちなみに第14話「遣米使節」の予告も兼ねています。

――第14話のテーマは“蘭学”から“英学”への転換。

1854年。アメリカに続いて、イギリスも日本との「和親条約」を締結します。

そして、井伊直弼が大老に就任して調印となった「通商条約」(1858年)も、アメリカから始まり、欧米各国が続くという展開です。

〔参照(後半):第13話「通商条約」⑬(豪腕、唸〔うな〕る)〕

――さて、長崎で「日英和親条約」の締結交渉をしたイギリス。

当時の日本に英語を遣う人物はほぼ居ません。オランダ語を介しての交渉。豊前(大分)の中津藩士・福沢諭吉も、奉行所の手伝いで関わったようです。

このときから、長崎にはイギリス船も出入りするようになりました。

――そして、佐賀藩にとって、イギリスは“因縁の相手”。

半世紀くらい前ですが、幕末佐賀藩の起点ともなった事件。1808年、長崎港へのイギリス船“フェートン号”の侵入がありました。

このとき佐賀藩が警備の手抜かりで、幕府から処罰されます。“本編”では、第1話の題材でした。

〔参照:第1話「長崎警護」⑥-3〕

――「では此度は、おのおの抜かりなく」という指令があったのか…

佐賀藩からも“忍者”を放って、イギリス船の様子を伺った形跡があります。

1856年に長崎でイギリス船の動向を探る武士がいました。佐賀の支藩の1つ“蓮池藩”に所属する人物ですが、学術研究で“忍者”と認定されたそうです。

蓮池藩の領地は、各地に分散しています。しかし、嬉野周辺に広い領地を持っており、長崎にもアプローチが容易だったのでしょう。

――“忍者”が出向かずとも、情報が自然に集まる“場所”もあります。

道と道が重なる“結節点”。平たく言えば、江戸時代のターミナル駅ですね。

長崎街道の塩田宿です。

ここは街道の宿場町だけでなく“川の港”・塩田津として知られていました。

江戸時代には、陸上で物資を大量に運ぶのは難しく、水路を使った輸送が重要でした。幕末の舞台で有名な“川の港”としては、京都の伏見が代表格でしょう。

――ここ塩田にある“川の港”も、全国各地とつながっていました。

近くでは天草(熊本)からは“陶石”の取引が多かったようです。伊万里や有田など、陶磁器の生産地に足回りも良い、塩田の港が有効に機能したと思います。

遠方では“天下の台所”と呼ばれた商業集積地・大坂(大阪)へも航路でつながっていたとも。有明海の干満の差を利用した“川の港”は便利だったようですね。

――書く内容が有り過ぎて、後編でも“嬉野温泉”に触れられませんでした。

今回の嬉野編もそうなのですが、佐賀各地の幕末を調べると「溢れんばかりに、泉が湧いてくる」ような…そんな感覚になります。

嬉野市について考える投稿の後編。今回のお題は「忍者と情報」です。ちなみに第14話「遣米使節」の予告も兼ねています。

――第14話のテーマは“蘭学”から“英学”への転換。

1854年。アメリカに続いて、イギリスも日本との「和親条約」を締結します。

そして、井伊直弼が大老に就任して調印となった「通商条約」(1858年)も、アメリカから始まり、欧米各国が続くという展開です。

〔参照(後半):

――さて、長崎で「日英和親条約」の締結交渉をしたイギリス。

当時の日本に英語を遣う人物はほぼ居ません。オランダ語を介しての交渉。豊前(大分)の中津藩士・福沢諭吉も、奉行所の手伝いで関わったようです。

このときから、長崎にはイギリス船も出入りするようになりました。

――そして、佐賀藩にとって、イギリスは“因縁の相手”。

半世紀くらい前ですが、幕末佐賀藩の起点ともなった事件。1808年、長崎港へのイギリス船“フェートン号”の侵入がありました。

このとき佐賀藩が警備の手抜かりで、幕府から処罰されます。“本編”では、第1話の題材でした。

〔参照:

――「では此度は、おのおの抜かりなく」という指令があったのか…

佐賀藩からも“忍者”を放って、イギリス船の様子を伺った形跡があります。

1856年に長崎でイギリス船の動向を探る武士がいました。佐賀の支藩の1つ“蓮池藩”に所属する人物ですが、学術研究で“忍者”と認定されたそうです。

蓮池藩の領地は、各地に分散しています。しかし、嬉野周辺に広い領地を持っており、長崎にもアプローチが容易だったのでしょう。

――“忍者”が出向かずとも、情報が自然に集まる“場所”もあります。

道と道が重なる“結節点”。平たく言えば、江戸時代のターミナル駅ですね。

長崎街道の塩田宿です。

ここは街道の宿場町だけでなく“川の港”・塩田津として知られていました。

江戸時代には、陸上で物資を大量に運ぶのは難しく、水路を使った輸送が重要でした。幕末の舞台で有名な“川の港”としては、京都の伏見が代表格でしょう。

――ここ塩田にある“川の港”も、全国各地とつながっていました。

近くでは天草(熊本)からは“陶石”の取引が多かったようです。伊万里や有田など、陶磁器の生産地に足回りも良い、塩田の港が有効に機能したと思います。

遠方では“天下の台所”と呼ばれた商業集積地・大坂(大阪)へも航路でつながっていたとも。有明海の干満の差を利用した“川の港”は便利だったようですね。

――書く内容が有り過ぎて、後編でも“嬉野温泉”に触れられませんでした。

今回の嬉野編もそうなのですが、佐賀各地の幕末を調べると「溢れんばかりに、泉が湧いてくる」ような…そんな感覚になります。

2020年09月20日

「主に嬉野市民の方を対象にしたつぶやき(前編)」

こんばんは。

そろそろ第14話「遣米使節」への助走を始めます。「蘭学から英学へ」の転換期をテーマとして、実は、ここに“嬉野”の幕末も織り込んでいく計画です。

――さて、嬉野市と言えば、まずは茶畑ですね。

まずは、江戸初期のお話。佐賀藩の初代藩主・鍋島勝茂公にお仕えした、吉村新兵衛という藩士がいました。

茶畑を広げて産業化に努め、“嬉野茶の祖”として祭られているそうです。こうして江戸期から、嬉野は茶の産地として著名になります。

――それから、嬉野の人々が守り育てた“茶葉”。

嬉野茶は“鎖国”の時代も、オランダを通じて、海外にも出ていたようです。“本編”でも、オランダ人が嬉野茶を紅茶として楽しむ様子を描いてみました。

〔参照(前半):第12話「海軍伝習」⑩-1(負けんばい!・前編)〕

そして幕末には、嬉野茶は広く“世界デビュー”を果たします。長崎では、凄腕の女性貿易商・大浦 慶が、お茶の海外展開に活躍します。

――この女性は、幕末の歴史ドラマにも、よく登場します。

尊王の志士には“支援者”のポジションだったためでしょう。とくに貿易商ですから、商売の仲間や取引先の人物とは親しくなります。

そのため、土佐の坂本龍馬に関係しての登場が多い印象です。佐賀藩士で関わりが深かったのは、やはり大隈重信(八太郎)でしょう。

――大浦 慶は、1828年生まれ…だそうです。

現在の“本編”が扱う1855年~1858年頃では、概ね20代後半の女性です。後に長崎でも活躍する、副島種臣と同年代とお考えください。

そして、佐賀藩の密命で“貿易”に携わる大隈重信(八太郎)。10歳年上の凄腕ビジネスウーマン・大浦慶との関わりをどう描くか…

――ひとまず長崎商人・大浦慶としての話に戻します。

アメリカのペリーが黒船で来航した1853年。

まず、大浦慶は、オランダ人と提携をします。嬉野茶の見本(サンプル)をイギリス・アメリカなどに届けてもらったのです。

オランダを通じてはいますが、彼女は英米との“通商”を先取りしたのでしょう。

※現在の長崎・出島

――これが、大当たり。“嬉野茶”は世界に羽ばたきます。

嬉野茶のサンプルが気に入ったのか、イギリス商人が茶葉を大量発注します。あまりの発注量に、九州各地から茶葉をかき集めることになった…といいます。

幕末の時計は進み、“嬉野茶”の世界への挑戦(チャレンジ)は続きます…

――“本編”では、そんな「嬉野茶チャレンジ」も描きたいと考えています。

1867年のパリ万博で、茶葉の販路調査に挑んだのが、小出千之助です。幕末に、アメリカとヨーロッパの両方に渡った佐賀藩士。

小出は「佐賀藩・英学の祖」とも呼ばれるようです。佐賀藩は、従来からオランダ語(蘭学)が盛んでしたが、時代にあわせて英語(洋学)への転換を進めます。

――さすがは嬉野の特集です。前編は、お茶の話だけで終了しました。

私の文章で、どこまで国際舞台での苦闘が表現できるかわかりませんが、第20話くらいで描きたい…と考えています。

嬉野茶の販路を開くチャレンジ。現代とつながっている話だと思います。

そろそろ第14話「遣米使節」への助走を始めます。「蘭学から英学へ」の転換期をテーマとして、実は、ここに“嬉野”の幕末も織り込んでいく計画です。

――さて、嬉野市と言えば、まずは茶畑ですね。

まずは、江戸初期のお話。佐賀藩の初代藩主・鍋島勝茂公にお仕えした、吉村新兵衛という藩士がいました。

茶畑を広げて産業化に努め、“嬉野茶の祖”として祭られているそうです。こうして江戸期から、嬉野は茶の産地として著名になります。

――それから、嬉野の人々が守り育てた“茶葉”。

嬉野茶は“鎖国”の時代も、オランダを通じて、海外にも出ていたようです。“本編”でも、オランダ人が嬉野茶を紅茶として楽しむ様子を描いてみました。

〔参照(前半):

そして幕末には、嬉野茶は広く“世界デビュー”を果たします。長崎では、凄腕の女性貿易商・大浦 慶が、お茶の海外展開に活躍します。

――この女性は、幕末の歴史ドラマにも、よく登場します。

尊王の志士には“支援者”のポジションだったためでしょう。とくに貿易商ですから、商売の仲間や取引先の人物とは親しくなります。

そのため、土佐の坂本龍馬に関係しての登場が多い印象です。佐賀藩士で関わりが深かったのは、やはり大隈重信(八太郎)でしょう。

――大浦 慶は、1828年生まれ…だそうです。

現在の“本編”が扱う1855年~1858年頃では、概ね20代後半の女性です。後に長崎でも活躍する、副島種臣と同年代とお考えください。

そして、佐賀藩の密命で“貿易”に携わる大隈重信(八太郎)。10歳年上の凄腕ビジネスウーマン・大浦慶との関わりをどう描くか…

――ひとまず長崎商人・大浦慶としての話に戻します。

アメリカのペリーが黒船で来航した1853年。

まず、大浦慶は、オランダ人と提携をします。嬉野茶の見本(サンプル)をイギリス・アメリカなどに届けてもらったのです。

オランダを通じてはいますが、彼女は英米との“通商”を先取りしたのでしょう。

※現在の長崎・出島

――これが、大当たり。“嬉野茶”は世界に羽ばたきます。

嬉野茶のサンプルが気に入ったのか、イギリス商人が茶葉を大量発注します。あまりの発注量に、九州各地から茶葉をかき集めることになった…といいます。

幕末の時計は進み、“嬉野茶”の世界への挑戦(チャレンジ)は続きます…

――“本編”では、そんな「嬉野茶チャレンジ」も描きたいと考えています。

1867年のパリ万博で、茶葉の販路調査に挑んだのが、小出千之助です。幕末に、アメリカとヨーロッパの両方に渡った佐賀藩士。

小出は「佐賀藩・英学の祖」とも呼ばれるようです。佐賀藩は、従来からオランダ語(蘭学)が盛んでしたが、時代にあわせて英語(洋学)への転換を進めます。

――さすがは嬉野の特集です。前編は、お茶の話だけで終了しました。

私の文章で、どこまで国際舞台での苦闘が表現できるかわかりませんが、第20話くらいで描きたい…と考えています。

嬉野茶の販路を開くチャレンジ。現代とつながっている話だと思います。

2020年09月18日

「醒覚の剣」(秘窯)

こんばんは。

各話終了後に息抜きとして、お送りしています「望郷の剣」シリーズです。

現代の何気ない日常の風景を、なるべく幕末っぽく描きます。

――今回の舞台になるのは、佐賀県の伊万里。

大都市圏から容易に帰郷することができない…ある佐賀藩士(?)。たとえ一時の帰藩が叶っても、動ける時間は限られます。

現地取材は思うに任せず、まずは写真素材の調達が急務となりました。そして、叔父上に助太刀(すけだち)を頼む仕儀となったのです。

――“電話”が鳴る。いきなり雰囲気を壊すが、これは現代なので、やむを得ない。

日本の情報通信は、電信の石丸安世や、電話の石井忠亮らの努力で近代に進んだのだ。言うまでもなく、2人とも佐賀藩士である。

…ひとまず“電話”を取る。

「叔父上、いかがなさいました。」

「今、時間はよかね?」

――“幕末風”の設定が崩れ気味だが、叔父上は飄々としたものだ。

「いや~すごかよ!」

「何やら、良き物を目にしたのですか。」

叔父上は遥か西方の郷里・佐賀に居るが、その高揚ぶりは伝わってくる。これが、文明の利器“電話”の力である。

「叔父上、たしか…本日は、伊万里に。」

「そうたい。奥まで進んだことがなかったけん。にゃ~行ってみたら、すごかった。」

――叔父上は熱っぽく、伊万里の“深奥”について語る。

今までは“表面”しか見て来なかったことに気付いたのである。

「“青”がすごか!!」

「鍋島焼の青…、それも聞いたことがありますね。」

有名な鍋島青磁の自然な青色だが、本場・伊万里で見ると感動が違うようだ。

――伊万里は佐賀藩が誇る、至高の贈答品・鍋島焼が生産される場所。

“秘窯”と称されるのは技法が“門外不出の奥義”であることも示すのであろう。

歩を進めるごとに、眼前に現れる“非日常”の景色は、叔父上を魅了したらしい。

「2時間も歩いたとよ。」

…叔父上の言葉に想う。

「やはり佐賀の魅力は、求めねば知り得ないのだ…」と。

そして叔父上は、佐賀の“秘めた力”の1つを見つけたようだ。

――かつての佐賀藩士たちも、東北や蝦夷地(北海道)を歩き回った。

知らない土地を見て、新たな知識を得る。これは遠方に限ったことではない。

私の我儘(わがまま)は思わぬ方向に作用したのである。

「次の依頼があれば、待っとるばい。」

こうして叔父上は、醒覚(せいかく)を得たようだ。平たく言えば、目覚めたということである。

…これも1つの旅の始まりであるのかもしれない。

各話終了後に息抜きとして、お送りしています「望郷の剣」シリーズです。

現代の何気ない日常の風景を、なるべく幕末っぽく描きます。

――今回の舞台になるのは、佐賀県の伊万里。

大都市圏から容易に帰郷することができない…ある佐賀藩士(?)。たとえ一時の帰藩が叶っても、動ける時間は限られます。

現地取材は思うに任せず、まずは写真素材の調達が急務となりました。そして、叔父上に助太刀(すけだち)を頼む仕儀となったのです。

――“電話”が鳴る。いきなり雰囲気を壊すが、これは現代なので、やむを得ない。

日本の情報通信は、電信の石丸安世や、電話の石井忠亮らの努力で近代に進んだのだ。言うまでもなく、2人とも佐賀藩士である。

…ひとまず“電話”を取る。

「叔父上、いかがなさいました。」

「今、時間はよかね?」

――“幕末風”の設定が崩れ気味だが、叔父上は飄々としたものだ。

「いや~すごかよ!」

「何やら、良き物を目にしたのですか。」

叔父上は遥か西方の郷里・佐賀に居るが、その高揚ぶりは伝わってくる。これが、文明の利器“電話”の力である。

「叔父上、たしか…本日は、伊万里に。」

「そうたい。奥まで進んだことがなかったけん。にゃ~行ってみたら、すごかった。」

――叔父上は熱っぽく、伊万里の“深奥”について語る。

今までは“表面”しか見て来なかったことに気付いたのである。

「“青”がすごか!!」

「鍋島焼の青…、それも聞いたことがありますね。」

有名な鍋島青磁の自然な青色だが、本場・伊万里で見ると感動が違うようだ。

――伊万里は佐賀藩が誇る、至高の贈答品・鍋島焼が生産される場所。

“秘窯”と称されるのは技法が“門外不出の奥義”であることも示すのであろう。

歩を進めるごとに、眼前に現れる“非日常”の景色は、叔父上を魅了したらしい。

「2時間も歩いたとよ。」

…叔父上の言葉に想う。

「やはり佐賀の魅力は、求めねば知り得ないのだ…」と。

そして叔父上は、佐賀の“秘めた力”の1つを見つけたようだ。

――かつての佐賀藩士たちも、東北や蝦夷地(北海道)を歩き回った。

知らない土地を見て、新たな知識を得る。これは遠方に限ったことではない。

私の我儘(わがまま)は思わぬ方向に作用したのである。

「次の依頼があれば、待っとるばい。」

こうして叔父上は、醒覚(せいかく)を得たようだ。平たく言えば、目覚めたということである。

…これも1つの旅の始まりであるのかもしれない。

タグ :伊万里

2020年09月17日

「将軍継嗣問題をどう描くか?(後編)」

こんばんは。

前回は、佐賀藩の“ご正室”と“大奥”のつながりにも触れてみました。

――さて、次(第14代)の将軍に誰を推すかのバトルの続きです。

一橋慶喜を推すグループには、福井の松平、薩摩の島津、土佐の山内、宇和島の伊達…などの雄藩がずらりと揃います。

幕府主導の政治から、雄藩の連合政権への転換を目指します。

――しかし“一橋派”には、幾つかの問題がありました…

このグループの有力者には、将軍候補・一橋慶喜の実父がいます。“本編”でも時々現れては、強いインパクトを残していく、水戸の“烈公”こと徳川斉昭です。

〔参照:第4話「諸国遊学」③,第9話「和親条約」③〕

“一橋派”には“開国派”を兼ねるメンバーも多いのですが、ご実父は“攘夷派”の首領格。

――威勢の良いコメントで“攘夷派”が熱狂する“水戸烈公”。

途中までは老中・阿部正弘が、うまくコントロールしていました。

「そうだ!水戸さまのお力で、異国にも負けない大船を造られては!」

政権の中心人物からおだてられると、水戸さまも悪い気はしません。

「まぁ、良かろう。儂に任せよ!」…という感じです。

しかし、働きすぎが原因だったのか、安全装置だった阿部正弘は急逝します。

〔参照:第13話「通商条約」⑩(扇の要が外れるとき…)〕

名実ともに老中首座となった堀田正睦は、洋学の素晴らしさを知る“開国派”。過激な“攘夷派”・徳川斉昭と折り合いを付けるのは難しい。

――そして色んな意味で激しい“水戸烈公”・徳川斉昭は…

一言で語れば、“大奥”から“女の敵”認定をされています。これには、そう判断される行状もあるようです。

こうして“大奥”では、その子・一橋慶喜まで徹底して不人気です。また、慶喜は頭が良過ぎるところがあり、何が本音なのかも理解されにくいタイプです。

――井伊直弼ら“南紀派”が推すのは、紀州(和歌山)の徳川慶福(家茂)。

素直で性格も良く、血統も申し分ない。しかも、甘い物が大好き…“女子ウケ”抜群の貴公子です。もちろん“大奥”でも大人気。

のちの第14代将軍・徳川家茂です。幕府のために皇女・和宮と“超”が付くほどの政略結婚で夫婦になりますが、すごく仲が良かったようです。

“南紀派”は、水戸・徳川斉昭が影の支配者になりそうな連合政権を否定。伝統の将軍選定ルールを守って、幕府主導の強化を図ります。

――では、佐賀の殿・鍋島直正の立ち位置はどちらか?

殿と“一橋派”とは縁戚関係だらけです。

当時のご正室(妻)・筆姫さまは松平慶永(春嶽)の妹。薩摩の島津斉彬は、母方のいとこ。宇和島の伊達宗城は、姉の夫(義兄)。

しかも殿の愛娘・貢姫の夫で、川越藩主・松平直侯は、一橋慶喜の弟です。

――ところが“一橋派”と距離を取り、政治工作に関わらない殿・直正。

“南紀派”のリーダー井伊直弼と、意見が近かったようです。

秩序を大事にして国をまとめ、外国に対峙するという考え方。

欧米列強と通商して富を蓄え、武装して有事に備える…これは“武備開国”と表現されることも。明治時代の「富国強兵」の先取りなのかもしれません。

――“大河ドラマ”の第1作目「花の生涯」の主人公は、井伊直弼でした。

幕府主導での決断を続けた、大老・井伊直弼には「悪役」のイメージが付きまといます。

しかし「条約の調印を強行した」とか、「安政の大獄で弾圧を行った」とかは、幕府の先例に基づき、仕事の責任を背負っただけ…という説もあります。

茶道や居合で“流派”を起こすほど、文武両道に秀でた人物。少しカッコよく描いてみたい気がしています。

前回は、佐賀藩の“ご正室”と“大奥”のつながりにも触れてみました。

――さて、次(第14代)の将軍に誰を推すかのバトルの続きです。

一橋慶喜を推すグループには、福井の松平、薩摩の島津、土佐の山内、宇和島の伊達…などの雄藩がずらりと揃います。

幕府主導の政治から、雄藩の連合政権への転換を目指します。

――しかし“一橋派”には、幾つかの問題がありました…

このグループの有力者には、将軍候補・一橋慶喜の実父がいます。“本編”でも時々現れては、強いインパクトを残していく、水戸の“烈公”こと徳川斉昭です。

〔参照:

“一橋派”には“開国派”を兼ねるメンバーも多いのですが、ご実父は“攘夷派”の首領格。

――威勢の良いコメントで“攘夷派”が熱狂する“水戸烈公”。

途中までは老中・阿部正弘が、うまくコントロールしていました。

「そうだ!水戸さまのお力で、異国にも負けない大船を造られては!」

政権の中心人物からおだてられると、水戸さまも悪い気はしません。

「まぁ、良かろう。儂に任せよ!」…という感じです。

しかし、働きすぎが原因だったのか、安全装置だった阿部正弘は急逝します。

〔参照:

名実ともに老中首座となった堀田正睦は、洋学の素晴らしさを知る“開国派”。過激な“攘夷派”・徳川斉昭と折り合いを付けるのは難しい。

――そして色んな意味で激しい“水戸烈公”・徳川斉昭は…

一言で語れば、“大奥”から“女の敵”認定をされています。これには、そう判断される行状もあるようです。

こうして“大奥”では、その子・一橋慶喜まで徹底して不人気です。また、慶喜は頭が良過ぎるところがあり、何が本音なのかも理解されにくいタイプです。

――井伊直弼ら“南紀派”が推すのは、紀州(和歌山)の徳川慶福(家茂)。

素直で性格も良く、血統も申し分ない。しかも、甘い物が大好き…“女子ウケ”抜群の貴公子です。もちろん“大奥”でも大人気。

のちの第14代将軍・徳川家茂です。幕府のために皇女・和宮と“超”が付くほどの政略結婚で夫婦になりますが、すごく仲が良かったようです。

“南紀派”は、水戸・徳川斉昭が影の支配者になりそうな連合政権を否定。伝統の将軍選定ルールを守って、幕府主導の強化を図ります。

――では、佐賀の殿・鍋島直正の立ち位置はどちらか?

殿と“一橋派”とは縁戚関係だらけです。

当時のご正室(妻)・筆姫さまは松平慶永(春嶽)の妹。薩摩の島津斉彬は、母方のいとこ。宇和島の伊達宗城は、姉の夫(義兄)。

しかも殿の愛娘・貢姫の夫で、川越藩主・松平直侯は、一橋慶喜の弟です。

――ところが“一橋派”と距離を取り、政治工作に関わらない殿・直正。

“南紀派”のリーダー井伊直弼と、意見が近かったようです。

秩序を大事にして国をまとめ、外国に対峙するという考え方。

欧米列強と通商して富を蓄え、武装して有事に備える…これは“武備開国”と表現されることも。明治時代の「富国強兵」の先取りなのかもしれません。

――“大河ドラマ”の第1作目「花の生涯」の主人公は、井伊直弼でした。

幕府主導での決断を続けた、大老・井伊直弼には「悪役」のイメージが付きまといます。

しかし「条約の調印を強行した」とか、「安政の大獄で弾圧を行った」とかは、幕府の先例に基づき、仕事の責任を背負っただけ…という説もあります。

茶道や居合で“流派”を起こすほど、文武両道に秀でた人物。少しカッコよく描いてみたい気がしています。

2020年09月15日

「将軍継嗣問題をどう描くか?(前編)」

こんばんは。

全国的に残暑も和らぎ、ようやく秋の気配…といったところでしょうか。

週末(日曜)は「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」のライブ配信で、随分ヒートアップしてしまいました。

当ブログを始めてから9か月ほどが経っていますが、1日に3本も投稿したのは、今のところ同日だけです…

――さて、今回は少し“クールダウン”を図ります。

…とはいえ「八賢人おもてなし隊」の演劇の余韻も残っているので、関連した話をします。今回、同隊の演目で“女性キャスト”が登場したのを、初めて見ました。

5本目「あまねく人を。2020バージョン」というタイトルで、西洋医学に取り組んだ佐賀の先進性を示した演目です。

唯一登場した女性キャストが、殿・鍋島直正の“ご正室”・筆姫さま。当日のトークでMCを担当する女性が、急に姫の格好で現れたのもサプライズでした。

なお、詳細が気になる方は前回の投稿からリンク先をご覧ください…

〔参照(文末):佐賀城からのライブ配信の感想など④⑤〕

――さて、全国各藩の“ご正室”には、重要なお仕事がありました。

それは“大奥”を通じて、国(藩)のために“外交”を行うこと。徳川将軍家の私的空間である“大奥”とのつながりは、いざというときの政治力を高めます。

大奥の事務方トップは、老中に匹敵する権力を持っていたとか。江戸の街では、女の子たちの遊びに“大奥”出世すごろく…まで存在したようです。

――佐賀藩の筆姫さまも“大奥”と贈答品のやり取りなど交流に励んだ様子。

当時も伊万里で作られていた“鍋島焼”。こういう場面でも、贈答品として威力を発揮したと想像しています。

もともと殿・鍋島直正の最初の“ご正室”は、盛姫さまという方です。第11代将軍・徳川家斉の愛娘で、大事に育てられたお姫様でした。

“本編”では、はじめて佐賀に向かう直正を心配する…という描き方をしました。

〔参照:第2話「算盤大名」③-1〕

将軍の娘・盛姫さまには“大奥”はホームグラウンド。佐賀城が火災に遭った際も再建費用の借入に成功するなど、佐賀のために力を発揮したと推察します。

〔参照:第3話「西洋砲術」①-2〕

しかし、盛姫さまは30代後半の若さで亡くなられたため、殿は再婚することになりました。このあたりは、“本編”には描けていません。

――筆姫さまには、その“後継者”としての役割も期待されたと考えます。

筆姫さまも、将軍家に連なる家系のお姫様でした。

徳川御三家に次ぐ“御三卿”の1つ・田安家の出身です。

そして福井藩主・松平慶永(春嶽)の妹でもあります。一橋慶喜を次期将軍に推すグループのまとめ役ですね。

〔参照:第13話「通商条約」①(影の“内閣”)〕

薩摩の島津斉彬、土佐の山内豊信(容堂)、宇和島の伊達宗城…著名なメンバー揃いですが、次期将軍の擁立では、この“一橋派”は“南紀派”に敗れます。

その要因は次回でも考えていきたいと思います。

全国的に残暑も和らぎ、ようやく秋の気配…といったところでしょうか。

週末(日曜)は「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」のライブ配信で、随分ヒートアップしてしまいました。

当ブログを始めてから9か月ほどが経っていますが、1日に3本も投稿したのは、今のところ同日だけです…

――さて、今回は少し“クールダウン”を図ります。

…とはいえ「八賢人おもてなし隊」の演劇の余韻も残っているので、関連した話をします。今回、同隊の演目で“女性キャスト”が登場したのを、初めて見ました。

5本目「あまねく人を。2020バージョン」というタイトルで、西洋医学に取り組んだ佐賀の先進性を示した演目です。

唯一登場した女性キャストが、殿・鍋島直正の“ご正室”・筆姫さま。当日のトークでMCを担当する女性が、急に姫の格好で現れたのもサプライズでした。

なお、詳細が気になる方は前回の投稿からリンク先をご覧ください…

〔参照(文末):

――さて、全国各藩の“ご正室”には、重要なお仕事がありました。

それは“大奥”を通じて、国(藩)のために“外交”を行うこと。徳川将軍家の私的空間である“大奥”とのつながりは、いざというときの政治力を高めます。

大奥の事務方トップは、老中に匹敵する権力を持っていたとか。江戸の街では、女の子たちの遊びに“大奥”出世すごろく…まで存在したようです。

――佐賀藩の筆姫さまも“大奥”と贈答品のやり取りなど交流に励んだ様子。

当時も伊万里で作られていた“鍋島焼”。こういう場面でも、贈答品として威力を発揮したと想像しています。

もともと殿・鍋島直正の最初の“ご正室”は、盛姫さまという方です。第11代将軍・徳川家斉の愛娘で、大事に育てられたお姫様でした。

“本編”では、はじめて佐賀に向かう直正を心配する…という描き方をしました。

〔参照:

将軍の娘・盛姫さまには“大奥”はホームグラウンド。佐賀城が火災に遭った際も再建費用の借入に成功するなど、佐賀のために力を発揮したと推察します。

〔参照:

しかし、盛姫さまは30代後半の若さで亡くなられたため、殿は再婚することになりました。このあたりは、“本編”には描けていません。

――筆姫さまには、その“後継者”としての役割も期待されたと考えます。

筆姫さまも、将軍家に連なる家系のお姫様でした。

徳川御三家に次ぐ“御三卿”の1つ・田安家の出身です。

そして福井藩主・松平慶永(春嶽)の妹でもあります。一橋慶喜を次期将軍に推すグループのまとめ役ですね。

〔参照:

薩摩の島津斉彬、土佐の山内豊信(容堂)、宇和島の伊達宗城…著名なメンバー揃いですが、次期将軍の擁立では、この“一橋派”は“南紀派”に敗れます。

その要因は次回でも考えていきたいと思います。

2020年09月13日

佐賀城からのライブ配信の感想など④⑤

こんばんは。

今日は佐賀城本丸歴史館で開催された、「幕末・維新 佐賀八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇のライブ配信を終日、見ておりました。

――関係各位に、当ブログをご覧いただいている方がいるかは、わかりませんが…御礼を述べます。

「八賢人おもてなし隊」の演者・スタッフの皆様。遠方からの視聴でも、佐賀に帰ったような素晴らしい時間を過ごすことができました。ありがとうございます。

また、新型コロナによる逆風の下でも、芸術・文化の発信を守ろうとする佐賀県の取組で、本日の視聴ができました。その心意気に感じ入っております。

――終日の観劇により、興奮冷めやらぬ感じですが、頭の整理のためにも感想を記します。

特別上演のようですが、4本目「故郷ば、錦で」と5本目「あまねく人を。2020バージョン」について…

――まず、4本目「故郷ば、錦で」

大正期に活躍した、佐賀の鹿島出身の人物・田澤義鋪が主人公。

…私は存じ上げない方でしたが、偉大な郷土の先人たちの影響を受けた青年が志を持って頑張るプロセス(成長過程)を見つめていく感覚でした。

独白の場面が多く「朗読劇」の雰囲気もありましたが、少年役・青年役ともに長ゼリフを堂々と演じていた印象です。

明治の時代も進み、1900年の前後という時代設定から、老境に入った佐野常民や大隈重信の姿も活写され、いつもと違った見方ができる作品でした。

――ちなみに佐賀の鹿島支藩の殿様・鍋島直彬(なおよし)のお名前が随所に出てくるのが渋いです。

これは当ブログの話ですが、鹿島の殿様・直彬(なおよし)公をどう描くかは思案しているところです。

〔参照(後半):「主に鹿島市民の方を対象にしたつぶやき」〕

――そして5本目「あまねく人を。2020バージョン」

登場人物が9人。もはや歴史寸劇の枠を超えた印象でした。

しかも、開演前後に、佐賀県・山口知事が登場のサプライズ。

この演目は全国に先駆けて、蘭方(西洋)医学を取り入れた佐賀藩の人物たちを次々に登場させる構成でした。

その中心にいたのは、佐賀の神埼出身の蘭方医・伊東玄朴。物語で度々出てくる名が、現在は県の医療センターである“好生館”。

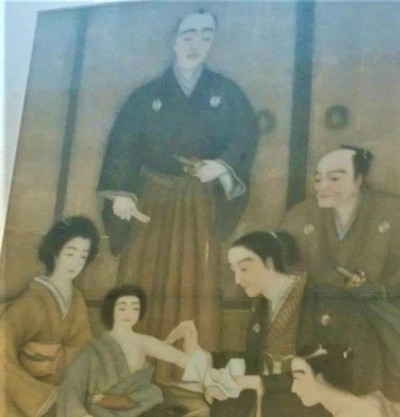

――そして、佐賀の医療と言えば、あの名場面をこのように表現。

殿・直正の嫡子・淳一郎(直大)に種痘を施します。

この場面を…

こう描く…

――ざっくりとした感想ですが、やはり“演劇”には力があると感じました。

当ブログの“本編”では、明治期に日本へのドイツ医学の導入を決定づけた相良知安は未登場です。「長崎」を描く回での登場が自然かな…と思案しているところです。

今回の演目で登場していた人物。私は以下のような整理を試みています。

興味のある方は、ご参照ください。

伊東玄朴…蘭方(西洋)医学を普及させた功労者

〔参照(後半):「主に神埼市民の方を対象にしたつぶやき。」〕

大石良英…佐賀藩医。種痘の普及に尽力

〔参照(後半):「主にみやき町民の方を対象にしたつぶやき」〕

――「ライブ配信」とはありますが、現在でも視聴可能のようですので、今回も【参考情報】を掲載します。

お時間のある方は、ぜひご覧ください。佐賀の賢人たちの業績が身近に感じられると思います。

私が延々と「佐賀の大河ドラマのイメージ」を綴っている理由まで共感いただけるかもしれません。

【参考情報】

配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。

https://www.facebook.com/hachikenjin/

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)

演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

今日は佐賀城本丸歴史館で開催された、「幕末・維新 佐賀八賢人おもてなし隊」の歴史寸劇のライブ配信を終日、見ておりました。

――関係各位に、当ブログをご覧いただいている方がいるかは、わかりませんが…御礼を述べます。

「八賢人おもてなし隊」の演者・スタッフの皆様。遠方からの視聴でも、佐賀に帰ったような素晴らしい時間を過ごすことができました。ありがとうございます。

また、新型コロナによる逆風の下でも、芸術・文化の発信を守ろうとする佐賀県の取組で、本日の視聴ができました。その心意気に感じ入っております。

――終日の観劇により、興奮冷めやらぬ感じですが、頭の整理のためにも感想を記します。

特別上演のようですが、4本目「故郷ば、錦で」と5本目「あまねく人を。2020バージョン」について…

――まず、4本目「故郷ば、錦で」

大正期に活躍した、佐賀の鹿島出身の人物・田澤義鋪が主人公。

…私は存じ上げない方でしたが、偉大な郷土の先人たちの影響を受けた青年が志を持って頑張るプロセス(成長過程)を見つめていく感覚でした。

独白の場面が多く「朗読劇」の雰囲気もありましたが、少年役・青年役ともに長ゼリフを堂々と演じていた印象です。

明治の時代も進み、1900年の前後という時代設定から、老境に入った佐野常民や大隈重信の姿も活写され、いつもと違った見方ができる作品でした。

――ちなみに佐賀の鹿島支藩の殿様・鍋島直彬(なおよし)のお名前が随所に出てくるのが渋いです。

これは当ブログの話ですが、鹿島の殿様・直彬(なおよし)公をどう描くかは思案しているところです。

〔参照(後半):

――そして5本目「あまねく人を。2020バージョン」

登場人物が9人。もはや歴史寸劇の枠を超えた印象でした。

しかも、開演前後に、佐賀県・山口知事が登場のサプライズ。

この演目は全国に先駆けて、蘭方(西洋)医学を取り入れた佐賀藩の人物たちを次々に登場させる構成でした。

その中心にいたのは、佐賀の神埼出身の蘭方医・伊東玄朴。物語で度々出てくる名が、現在は県の医療センターである“好生館”。

――そして、佐賀の医療と言えば、あの名場面をこのように表現。

殿・直正の嫡子・淳一郎(直大)に種痘を施します。

この場面を…

こう描く…

――ざっくりとした感想ですが、やはり“演劇”には力があると感じました。

当ブログの“本編”では、明治期に日本へのドイツ医学の導入を決定づけた相良知安は未登場です。「長崎」を描く回での登場が自然かな…と思案しているところです。

今回の演目で登場していた人物。私は以下のような整理を試みています。

興味のある方は、ご参照ください。

伊東玄朴…蘭方(西洋)医学を普及させた功労者

〔参照(後半):

大石良英…佐賀藩医。種痘の普及に尽力

〔参照(後半):

――「ライブ配信」とはありますが、現在でも視聴可能のようですので、今回も【参考情報】を掲載します。

お時間のある方は、ぜひご覧ください。佐賀の賢人たちの業績が身近に感じられると思います。

私が延々と「佐賀の大河ドラマのイメージ」を綴っている理由まで共感いただけるかもしれません。

【参考情報】

配信開始後は、下記からのリンク先より閲覧できました。

https://www.facebook.com/hachikenjin/

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊Facebookページ)

演目や上演時間等も含めた情報を得たい方は、以下の記事をご覧ください。

https://sagahachikenjin.sagafan.jp/e950150.html

(幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊 「さがファンブログ」記事)

タグ :八賢人おもてなし隊