2023年10月28日

第19話「閑叟上洛」⑳(光注ぐ海からの…)

こんばんは。

しばらくぶりに“本編”に戻ります。文久二年(1862年)の暦では十一月。今の季節感ならば、冬の時期と思われます。

現在の門司付近から出航し、九州を発った佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)。

〔参照:第19話「閑叟上洛」⑲(“門司”からの船出まで)〕

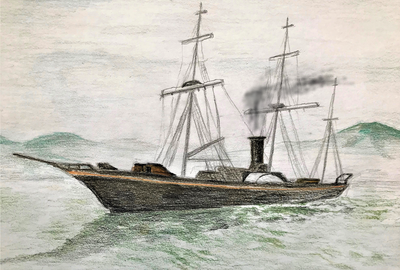

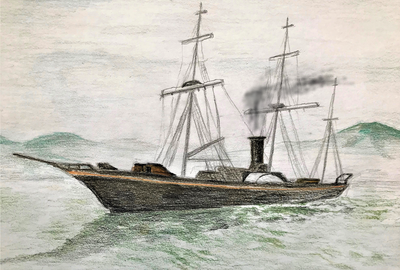

佐賀藩の蒸気船・電流丸に乗船し、幕府から運用を任された蒸気船・観光丸をお供に、瀬戸内海を東上していきます。

江藤新平が脱藩中に、京の都での調査を報告書に綴ったことで、鍋島直正は様々な事件の内情を知っていました。

――寒い季節でも穏やかに光が注ぐ、瀬戸内の海。

大殿・直正(閑叟)を乗せているため、安全第一で航行中の佐賀船団。船上からは併走する観光丸の姿が見える。

直正は、“執事”とも言える古川与一(松根)と並んで、船上の甲板から瀬戸の海に連なる島影を眺めていた。

「松根よ、穏やかな良い海であるな。」

「たまには潮風も、大殿のお体には良いと心得ます。」

航行にさわりのない良き日和(ひより)。胃腸の具合は相変わらずだが、晴天のもとで、直正も深呼吸をしていた。

風も程よくある。石炭も貴重な資源である。当時の蒸気船は、帆走を併用するのが常だった。

――少し離れた帆柱の近くから、配下の佐賀藩士たちの声がする。

「交代の刻限ばい~、おいが変わるとよ。」

「そのまま帆ば張って進まんね。今日は風のよかけん。」

長崎の海軍伝習所はすでに閉鎖となっていたが、数年前までに佐賀藩は伝習に、五十名に近い参加者を送り込んでいた。

西洋式の操船技術を学んだ人材が豊富なのは、佐賀藩の強みである。

海軍伝習が終結した後は、その修了者が教授する側となって、筑後川沿いの三重津海軍所で士官や水夫などの育成をしていた。

――追い風を受けて、船団はしまなみをゆく。

「…良いな。わが家中のものは、“黒船”とて自在に操る。」

「大殿のお心がけの賜物(たまもの)にござります。」

「皆、よく学ぶ。よく働く。」

「ふふ…閑叟さま。いたく、ご機嫌にございますな。」

この頃、他藩では主張の違いで、刃傷沙汰が起きることも多かった時期だが、佐賀藩では、目立って身分の差による衝突もなく落ち着いている。

藩内で統制が取れている一方で、勝手に先走る者が少ないので、動乱の政局からは出遅れていた。

――これから向かうのは、いまや“政局”の中心地となった、京都。

江藤が詳細を報告した、京都での事件に“寺田屋騒動”という項目があった。一般的には、薩摩藩の内部の粛清として知られる事件だ。

薩摩寄りの視点では、「藩の指示を受けた一団」が「勤王を唱えて幕府要人の襲撃を計画した一党」を制圧したという、まとめ方になる。

ところが、その場に集まっていたのは、薩摩の者だけではなかった。その経過は直正も、江藤の報告書で知るところだ。

「“薩摩の船”に乗った者は行方知れず…という話だったか。」

「ええ、福岡や久留米が引き取った者は、生き延びたようですな。」

この事件、引き取り手のなかった勤王の浪士たちは、薩摩に向かうという船に乗ったのちに、同志たちとは連絡が取れなくなり、そのまま姿を消している。

〔参照:第18話「京都見聞」③(寺田屋騒動の始末)〕

――この瀬戸内の海で、消息を絶った者もいる。

騒動の際、伏見の寺田屋には、祐宮(のちの明治天皇)の4歳までの教育係を務めた、田中河内介という人物がいた。

その場に勤王家として著名な、この人物が居た影響もあって、薩摩以外の浪士が多数集まっていたともいう。

ところが薩摩の立場だと、騒動の始末は「藩の内部で不届き者を成敗した」と処理したい。こうして、事件後に幾人かは“存在を消された者”がいる。

〔参照:第18話「京都見聞」⑨(その志は、海に消えても)〕

幼かった祐宮が「じいや」とも慕っていた田中河内介は、この海で“行方知れず”となったという。

――先頃まで好天だった空を見ると、

急に陽が陰って、ヒュウと凍えるような風が吹いた。

「…雲行きの、怪しゅうなってきたばい。」

「早う、帆ば畳まんね~っ!“汽走”に、切替えるとよ!」

荒天の兆しを感じ取ったか、順風に帆を張って航海を続けていた、藩士たちが、ざわざわと慌ただしくなる。海が荒れた時にも、訓練の真価が問われる。

操船に関わる伝習は、三重津海軍所を拠点に繰り返し行ってきた。嵐の中でも、平常の動きができれば問題はないはずだ。

――ひとまず、直正と古川は船内に退避した。

船内の階段を下りると、古川が甲板を見上げてつぶやく。

「冷たい雨、あるいは霰でも降りそうですな。海も荒れるのか…」

あやしい雲行きを見つめるも、直正は話していた事件の顛末を気にする。

「…無念であっただろうな。」

鍋島直正は、騒動を起こそうとする企てには厳しい目を向けるが、存外、人には寛容なところがある。

「その者たちにも言い分はあろう。斬り捨てる処断を為すべきであろうか…」

「大殿ならば、なさらぬでしょうな。」

古川は幼少の頃から一緒なので、直正の気性を知っている。

直正はここでも、秩序の安定を大事にするわりに、勤王の志に散った者たちの最期には、同情を感じるようだ。

――暗くなった空のもと、船団は瀬戸内を進み、小豆島の沖を通過した。

「暴挙は止めねばならぬ…、ただ、やみくもに命を奪うのはどうか。」

常から藩内では、明らかな“罪人”を処断する時さえ、直正は心を痛める。その姿は佐賀を率いる者として、責任を感じて、己を罰するようでもあった。

そんな日は酒を控え、魚肉も食さない粗末な食事をした。

神経は細かいものの、心根が優しい直正にとって、罰を与えるときの険しい表情は“仮面”のようなものだ。

ましてや、志のある者をそう簡単に斬れはしない。今の薩摩のやりようには、同調できないものがある。

――海に消えた、志もある。

瀬戸内の海に向かって、直正は合掌した。そうせずにはいられない、何かの気配を感じ取ったのだろうか。

いつしか薄く光が差し込み、波風は穏やかとなっていた。

嵐に備えて慌ただしかった、藩士たちは拍子(ひょうし)抜けの様子だ。

「海の…荒れると思うたけん。よか天気ばい。」

「…んにゃ。もっと、気象も学ばんとならんね。」

――風穏やかな、瀬戸内。一時的にせよ、不思議な天候だった。

船を操る藩士たちの声には、これを自分の“勉強不足”だと捉えて、さらに学ぼうとする意欲が感じられた。

その声を耳にして、藩士の向上心が嬉しい直正は、やや表情を緩める。

ところが、すぐに険しい面持ちに戻り、つぶやいた。

「いまの薩摩に…、京の都を任せてはおけぬな。」

この直正(閑叟)の考え方が、のちに大きい波風を立てることとなる。

(続く)

しばらくぶりに“本編”に戻ります。文久二年(1862年)の暦では十一月。今の季節感ならば、冬の時期と思われます。

現在の門司付近から出航し、九州を発った佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)。

〔参照:

佐賀藩の蒸気船・電流丸に乗船し、幕府から運用を任された蒸気船・観光丸をお供に、瀬戸内海を東上していきます。

江藤新平が脱藩中に、京の都での調査を報告書に綴ったことで、鍋島直正は様々な事件の内情を知っていました。

――寒い季節でも穏やかに光が注ぐ、瀬戸内の海。

大殿・直正(閑叟)を乗せているため、安全第一で航行中の佐賀船団。船上からは併走する観光丸の姿が見える。

直正は、“執事”とも言える古川与一(松根)と並んで、船上の甲板から瀬戸の海に連なる島影を眺めていた。

「松根よ、穏やかな良い海であるな。」

「たまには潮風も、大殿のお体には良いと心得ます。」

航行にさわりのない良き日和(ひより)。胃腸の具合は相変わらずだが、晴天のもとで、直正も深呼吸をしていた。

風も程よくある。石炭も貴重な資源である。当時の蒸気船は、帆走を併用するのが常だった。

――少し離れた帆柱の近くから、配下の佐賀藩士たちの声がする。

「交代の刻限ばい~、おいが変わるとよ。」

「そのまま帆ば張って進まんね。今日は風のよかけん。」

長崎の海軍伝習所はすでに閉鎖となっていたが、数年前までに佐賀藩は伝習に、五十名に近い参加者を送り込んでいた。

西洋式の操船技術を学んだ人材が豊富なのは、佐賀藩の強みである。

海軍伝習が終結した後は、その修了者が教授する側となって、筑後川沿いの三重津海軍所で士官や水夫などの育成をしていた。

――追い風を受けて、船団はしまなみをゆく。

「…良いな。わが家中のものは、“黒船”とて自在に操る。」

「大殿のお心がけの賜物(たまもの)にござります。」

「皆、よく学ぶ。よく働く。」

「ふふ…閑叟さま。いたく、ご機嫌にございますな。」

この頃、他藩では主張の違いで、刃傷沙汰が起きることも多かった時期だが、佐賀藩では、目立って身分の差による衝突もなく落ち着いている。

藩内で統制が取れている一方で、勝手に先走る者が少ないので、動乱の政局からは出遅れていた。

――これから向かうのは、いまや“政局”の中心地となった、京都。

江藤が詳細を報告した、京都での事件に“寺田屋騒動”という項目があった。一般的には、薩摩藩の内部の粛清として知られる事件だ。

薩摩寄りの視点では、「藩の指示を受けた一団」が「勤王を唱えて幕府要人の襲撃を計画した一党」を制圧したという、まとめ方になる。

ところが、その場に集まっていたのは、薩摩の者だけではなかった。その経過は直正も、江藤の報告書で知るところだ。

「“薩摩の船”に乗った者は行方知れず…という話だったか。」

「ええ、福岡や久留米が引き取った者は、生き延びたようですな。」

この事件、引き取り手のなかった勤王の浪士たちは、薩摩に向かうという船に乗ったのちに、同志たちとは連絡が取れなくなり、そのまま姿を消している。

〔参照:

――この瀬戸内の海で、消息を絶った者もいる。

騒動の際、伏見の寺田屋には、祐宮(のちの明治天皇)の4歳までの教育係を務めた、田中河内介という人物がいた。

その場に勤王家として著名な、この人物が居た影響もあって、薩摩以外の浪士が多数集まっていたともいう。

ところが薩摩の立場だと、騒動の始末は「藩の内部で不届き者を成敗した」と処理したい。こうして、事件後に幾人かは“存在を消された者”がいる。

〔参照:

幼かった祐宮が「じいや」とも慕っていた田中河内介は、この海で“行方知れず”となったという。

――先頃まで好天だった空を見ると、

急に陽が陰って、ヒュウと凍えるような風が吹いた。

「…雲行きの、怪しゅうなってきたばい。」

「早う、帆ば畳まんね~っ!“汽走”に、切替えるとよ!」

荒天の兆しを感じ取ったか、順風に帆を張って航海を続けていた、藩士たちが、ざわざわと慌ただしくなる。海が荒れた時にも、訓練の真価が問われる。

操船に関わる伝習は、三重津海軍所を拠点に繰り返し行ってきた。嵐の中でも、平常の動きができれば問題はないはずだ。

――ひとまず、直正と古川は船内に退避した。

船内の階段を下りると、古川が甲板を見上げてつぶやく。

「冷たい雨、あるいは霰でも降りそうですな。海も荒れるのか…」

あやしい雲行きを見つめるも、直正は話していた事件の顛末を気にする。

「…無念であっただろうな。」

鍋島直正は、騒動を起こそうとする企てには厳しい目を向けるが、存外、人には寛容なところがある。

「その者たちにも言い分はあろう。斬り捨てる処断を為すべきであろうか…」

「大殿ならば、なさらぬでしょうな。」

古川は幼少の頃から一緒なので、直正の気性を知っている。

直正はここでも、秩序の安定を大事にするわりに、勤王の志に散った者たちの最期には、同情を感じるようだ。

――暗くなった空のもと、船団は瀬戸内を進み、小豆島の沖を通過した。

「暴挙は止めねばならぬ…、ただ、やみくもに命を奪うのはどうか。」

常から藩内では、明らかな“罪人”を処断する時さえ、直正は心を痛める。その姿は佐賀を率いる者として、責任を感じて、己を罰するようでもあった。

そんな日は酒を控え、魚肉も食さない粗末な食事をした。

神経は細かいものの、心根が優しい直正にとって、罰を与えるときの険しい表情は“仮面”のようなものだ。

ましてや、志のある者をそう簡単に斬れはしない。今の薩摩のやりようには、同調できないものがある。

――海に消えた、志もある。

瀬戸内の海に向かって、直正は合掌した。そうせずにはいられない、何かの気配を感じ取ったのだろうか。

いつしか薄く光が差し込み、波風は穏やかとなっていた。

嵐に備えて慌ただしかった、藩士たちは拍子(ひょうし)抜けの様子だ。

「海の…荒れると思うたけん。よか天気ばい。」

「…んにゃ。もっと、気象も学ばんとならんね。」

――風穏やかな、瀬戸内。一時的にせよ、不思議な天候だった。

船を操る藩士たちの声には、これを自分の“勉強不足”だと捉えて、さらに学ぼうとする意欲が感じられた。

その声を耳にして、藩士の向上心が嬉しい直正は、やや表情を緩める。

ところが、すぐに険しい面持ちに戻り、つぶやいた。

「いまの薩摩に…、京の都を任せてはおけぬな。」

この直正(閑叟)の考え方が、のちに大きい波風を立てることとなる。

(続く)

2023年10月21日

「“番組情報”っぽく振り返る、第19話」

こんばんは。

秋の佐賀城公園イベントの季節ですが、やっぱり今年も忙しくなり、帰ることはできないようです。

それぞれに障壁となる事情はあっても、状況に応じて、各自が為すべき分野で力を尽くした事績が、佐賀の先人には多く見られます。

…というわけで、佐賀になかなか帰れずとも、怠らずに進めていきたいです。

でも、2018年大河ドラマ『西郷どん』の江藤新平役・迫田孝也さんが今年の維新まつりのゲストらしく、明日(22日)の行列は見たかった…。

――さて、気を取り直して。

私もテレビ番組の確認によく利用するのが、「番組情報」という物語のあらすじや企画内容が読める画面です。

ドラマ等のテレビ欄での番組紹介のイメージと言えば、伝わりやすいかもしれません。

随分と“本編”を止めてしまったので、今回は、あたかも「番組情報」を読む感覚で、第19話のあらすじを振り返ろうと考えました。

――これも、一度は書いてみたかった企画です。

では、これから“番組情報”っぽさを意識して、一気に振り返ります。

『幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!』

○“本編”・第19話「閑叟上洛」

文久二年の夏、佐賀を脱藩し京都にいた江藤新平は、大殿・鍋島直正(閑叟)が上洛する予定を知った。

公家・姉小路公知や長州藩・桂小五郎は京に残るよう勧めるが、江藤は佐賀に戻ることを決断する。

脱藩者の命がけの帰還は、京で調べた情報を少しでも鍋島直正に伝えておくためだった。

同じ頃、江藤らの師匠・枝吉神陽が流行病により世を去り、佐賀の志士たちには動揺が走る。

そんな中、大木喬任ら同志は、京にいた江藤からの報告書が藩庁に届くよう尽力を続けた。

鍋島直正は、その報告書に目を通すと、江藤の父・助右衛門に対して連れ戻しの命令を出す。

こうして福岡の街で、父・助右衛門に会うことができた、江藤新平は佐賀城下へと戻ってきた。

そして城下の屋敷で謹慎する江藤は、次々と送られる藩庁からの質問に延々と回答を返すのだった…

――大雑把にまとめると大体、こんな感じです。

登場人物名の直後に(○○ ○○)という風に俳優さんの名前が入ると、より雰囲気が近くなると思います。

先ほどの“番組情報”に続く、直前の記事では、大殿・鍋島直正が大里(現在の北九州市・門司)より、京に向かって、蒸気船で出航するという展開でした。

――まず手近な目標は、第19話の年内完結からです。

日本で最も“西洋”に近い存在だった…と言われる佐賀藩。その動向が、現代からは想像もできないほど注目されていたはずです。

そんな視点を大事に、書き進めたいと思います。

○参考記事

以下は、今までに書いている第19話の記事のリストです。

<場面①:京都(才気ある、佐賀の者)>

・第19話「閑叟上洛」①(ある佐賀浪士への苦情)

・第19話「閑叟上洛」②(入り組んだ、京の風向き)

・第19話「閑叟上洛」③(それは、剣の腕前なのか)

<場面②:佐賀(さらば、偉大な師匠)>

・第19話「閑叟上洛」④(誇りある、その仕事)

・第19話「閑叟上洛」⑤(ある忍者の“人事異動”)

・第19話「閑叟上洛」⑥(兄の語る言葉は)

・第19話「閑叟上洛」⑦(愛する者へ、最後の講義)

<場面③:京都⇔佐賀(帰藩への道のり)>

・第19話「閑叟上洛」⑧(“逃げるが勝ち”とも申すのに)

・第19話「閑叟上洛」⑨(想いが届けば、若返る…)

・第19話「閑叟上洛」⑩(友の待つ、佐賀への道)

・第19話「閑叟上洛」⑪(続・陽だまりの下で)

・第19話「閑叟上洛」⑫(新しき御代〔みよ〕に)

・第19話「閑叟上洛」⑬(東海道から流れる噂)

<場面④:佐賀・福岡(脱藩者、佐賀へ還る)>

・第19話「閑叟上洛」⑭(急ぐ理由と、動けぬ事情)

・第19話「閑叟上洛」⑮(藩境にて、つかまえて)

・第19話「閑叟上洛」⑯(福岡の志士も、諦めない)

<場面⑤:佐賀・江戸・門司(動乱の地への船出まで)>

・第19話「閑叟上洛」⑰(問いかけの向こう側)

・第19話「閑叟上洛」⑱(そがん訳の無かろうもん)

・第19話「閑叟上洛」⑲(“門司”からの船出まで)

今回は、話のまとまりを「場面」と表現しましたが、あらためて見ると、場面の中でも場所の転換が多いようです。今後の反省点にしようかと思います…

秋の佐賀城公園イベントの季節ですが、やっぱり今年も忙しくなり、帰ることはできないようです。

それぞれに障壁となる事情はあっても、状況に応じて、各自が為すべき分野で力を尽くした事績が、佐賀の先人には多く見られます。

…というわけで、佐賀になかなか帰れずとも、怠らずに進めていきたいです。

でも、2018年大河ドラマ『西郷どん』の江藤新平役・迫田孝也さんが今年の維新まつりのゲストらしく、明日(22日)の行列は見たかった…。

――さて、気を取り直して。

私もテレビ番組の確認によく利用するのが、「番組情報」という物語のあらすじや企画内容が読める画面です。

ドラマ等のテレビ欄での番組紹介のイメージと言えば、伝わりやすいかもしれません。

随分と“本編”を止めてしまったので、今回は、あたかも「番組情報」を読む感覚で、第19話のあらすじを振り返ろうと考えました。

――これも、一度は書いてみたかった企画です。

では、これから“番組情報”っぽさを意識して、一気に振り返ります。

『幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!』

○“本編”・第19話「閑叟上洛」

文久二年の夏、佐賀を脱藩し京都にいた江藤新平は、大殿・鍋島直正(閑叟)が上洛する予定を知った。

公家・姉小路公知や長州藩・桂小五郎は京に残るよう勧めるが、江藤は佐賀に戻ることを決断する。

脱藩者の命がけの帰還は、京で調べた情報を少しでも鍋島直正に伝えておくためだった。

同じ頃、江藤らの師匠・枝吉神陽が流行病により世を去り、佐賀の志士たちには動揺が走る。

そんな中、大木喬任ら同志は、京にいた江藤からの報告書が藩庁に届くよう尽力を続けた。

鍋島直正は、その報告書に目を通すと、江藤の父・助右衛門に対して連れ戻しの命令を出す。

こうして福岡の街で、父・助右衛門に会うことができた、江藤新平は佐賀城下へと戻ってきた。

そして城下の屋敷で謹慎する江藤は、次々と送られる藩庁からの質問に延々と回答を返すのだった…

――大雑把にまとめると大体、こんな感じです。

登場人物名の直後に(○○ ○○)という風に俳優さんの名前が入ると、より雰囲気が近くなると思います。

先ほどの“番組情報”に続く、直前の記事では、大殿・鍋島直正が大里(現在の北九州市・門司)より、京に向かって、蒸気船で出航するという展開でした。

――まず手近な目標は、第19話の年内完結からです。

日本で最も“西洋”に近い存在だった…と言われる佐賀藩。その動向が、現代からは想像もできないほど注目されていたはずです。

そんな視点を大事に、書き進めたいと思います。

○参考記事

以下は、今までに書いている第19話の記事のリストです。

<場面①:京都(才気ある、佐賀の者)>

・

・

・

<場面②:佐賀(さらば、偉大な師匠)>

・

・

・

・

<場面③:京都⇔佐賀(帰藩への道のり)>

・

・

・

・

・

・

<場面④:佐賀・福岡(脱藩者、佐賀へ還る)>

・

・

・

<場面⑤:佐賀・江戸・門司(動乱の地への船出まで)>

・

・

・

今回は、話のまとまりを「場面」と表現しましたが、あらためて見ると、場面の中でも場所の転換が多いようです。今後の反省点にしようかと思います…

2023年10月11日

「年末まで、どうする。」

こんばんは。

暑い夏が過ぎ去ったと思いきや、慌ただしい師走の季節まで、もはや2か月も無いとは…気忙しいことです。

一方で、記事投稿のスピードは、大幅に減速しており、どうにかペースを取り戻したいとは考えています。

本日のテーマは、今年の大河ドラマです。最近の放送では、松本潤さんが次第に“徳川家康”のイメージに近づいてきたように感じます。

老獪(ろうかい)な人物としての描写も多い、天下人・徳川家康の“完成形”を目がけてか、弱々しかった主人公にも、大物感が出てきました。

――たとえ書くのは滞っても…、大河ドラマは視聴します。

ここまで佐賀県の気配が見えなかった、2023年大河ドラマ『どうする家康』。直近の第38回「唐入り」で、肥前名護屋城が舞台として登場しました。

時の天下人・豊臣秀吉の命令により、全国の大名が現在の唐津市(鎮西町)に築かれた城に集結。

その権勢のままに当時では、異例の20万の人口規模の街が、西海の望む地に突如として出現…

豊臣政権の本拠地、大坂城に次ぐ規模の大城郭があったという話です。

現在では、特別史跡として知られる肥前の名護屋城。建物は各地に移築されるなどで残っていなくても、城跡としての保存状態は良好といいます。

都市部にある城郭は、時代が移れば、すぐに周辺の土地が高度に利用され、往時の痕跡が薄れてしまうことが多いようです。

…というわけで、このような大城郭が残っているのは貴重です。きっと城跡巡りが好きな方には、たまらない場所のはず!…ですが、

――残念ながら、私も現地に行った事はありません。

豊臣政権が迷走し、無謀な海外出兵を進めた場所という印象が、観光地としての知名度が伸びきらないところかもしれません。

この時の豊臣秀吉の思惑について、現在でも新説を見かけますが、この朝鮮から明を攻める計画に、肯定的な意味を見いだすのは難しいようです。

そして2016年大河『真田丸』に続き、『どうする家康』でも、各地の武将たちが「瓜売り」を先頭として、仮装大会を行う描写がありました。

凄惨な戦いの裏で行われる、賑やかな催しには何か“空虚さ”も感じられます。

ただ、視聴者には肥前名護屋も、それなりのイメージは残せたはず。全国から武将が集結したのは確かです。

――その2023年大河ドラマも、いよいよ大詰め…

私は個人的に「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを考える…というブログを綴っています。

そのため、一般の人よりは「プロの脚本での筋書きが気になる傾向がある人」だと思います。

10月まで視聴してきましたが、主に第38回を題材にして『どうする家康』の脚本の「ここが怖い…」という点を語ってみます。

人気脚本家・古沢良太さんの力量に恐れを感じるポイントとお考えください。

なお、以下にある文中のセリフは、正確には再現しておらず、視聴者としての私が受けた感覚で書いています。

――①「コメディパート担当(?)の服部党。」

服部半蔵〔演:山田孝之〕が率いる、伊賀から来た忍者集団・服部党。

服部家自体は、武将の家系であるらしく、忍者扱いされるたびに「それがしは、武士でござる!」と言い返すパターンが見られます。

それでいて、登場のたびに「服部半蔵、参上。」というふうに、世間での忍者そのもののイメージで現れます。

そして、この脚本では、これも“忍びの術”の表現なのか大体、何らかの笑いの要素が仕込んであります。

今回の話では、本当の戦況を知るべく、名護屋の街から渡海して出兵している大名家の内情を探ってほしいと、家康から調査を命じられます。

――「武士だから、もう、忍者みたいな仕事はしたくな~い」と見せかけて、

指笛で…音が鳴らなかったので、結局は大声で、相棒みたいな女忍者・大鼠〔演:松本まりか〕を屋根裏から呼び出します。

「…もう、仕方ないなぁ。今回だけは忍者、やりますよ」と渋々、任務を受けるようでいて、服部半蔵の表情はとても満足げ。

半蔵の呼びかけに応じて、屋根裏からストっ…と下りてきた、女忍者・大鼠のクールな姿と好対照なのが、より面白く感じます。

それにしても、時間の経過のわりには、この女忍者、まったく歳を取った印象がありません。これも“忍びの術”なのか…。

序盤では悲劇にも見舞われましたが、見ていて楽しい(?)忍者集団。このドラマの視聴者の中には、服部党の参上を心待ちにしている人も多いはず。

――②「この人は、ここで使うために、この人だったのか!」

著名な役者さんを、意外な使い方でキャスティングしている印象も。

たとえば、朝の連続テレビ小説『あまちゃん』での大物芸能プロデューサー役の存在感が記憶に残る、この役者さんを題材に語ります。

今回の話では、室町幕府・最後の将軍だった足利義昭〔演:古田新太〕が予想に反して、この肥前名護屋の舞台での再登場。

足利義昭が将軍だった頃は、家康が苦労して確保した“金平糖”(当時は、超高価)を適当に食べるなど、何の配慮もない人物…との描き方。

個人的には、2020年大河『麒麟がくる』での、滝藤賢一さん演じる、苦悩する聖者のような足利義昭のイメージがわりと気に入っていました。

――「作品によって、ここまで落とすか…」と思ったものです。

これも、大河ドラマ毎の違いを楽しむには良いのですが、単なる俗物として、足利義昭の登場を終わらせるには、含みのある配役だと感じていました。

そして、まさかのここで再登場。おもてなしのタダ酒にありつこうとする姿。キャラクターの基本線は変わらず。

ただ、権力の頂点にあった元・将軍として、国内で逆らう者のいない太閤・豊臣秀吉〔演:ムロツヨシ〕に、自分の体験談として苦言をぶつけ、諭します。

「権力の頂点にはある時には、霞がかかって見えるものも見えない。信じる者は選ばれよ…」と、訥々(とつとつ)と語る“酔っぱらい”。

描き方は違うものの、たしかに『麒麟がくる』の聖者だった、足利義昭公と同じ人物だとは感じられました。

このドラマ、大名や武将だけでなく足軽や、市井の人々まで…油断のならない描き方をします。

――③「実在・架空を問わず、女性の描き方に芯がある。」

服部党の女忍者のような、架空のキャラクターもすごく仕上がっています。

金ケ崎の戦いでは、お市〔演:北川景子〕の侍女・阿月が、己の命を賭けて走り続ける…という架空の人物を中心とした、衝撃のシナリオまでありました。

しかし『どうする家康』で、個人的に「上手いな…」と舌を巻いているのが、史実に残っている、家康の周囲にいた女性たちの描き方です。

戦無き世への壮大な構想を描いていた、正室・瀬名〔演:有村架純〕の描き方は、ストーリーの本筋のための表現と考えています。

どちらかといえば、於愛の方〔演:広瀬アリス〕の立ち位置が、家康に対する複雑な想いが表現されて、そのラストも印象的でした。

愛情というより敬慕の念を持って、明るい女性の役回りに徹する…ような。

――たぶん、側室などの仕事(役割)の書き方が良いのです。

直線的な動きをする有能な秘書っぽい側室・お葉、強い信念がある浮気相手・お万、そして、正室・瀬名から“引き継ぎ”を受けている於愛の方…

単に主人公を取り巻く女性として描くと、現代社会とのズレに反発も受けかねないのですが、それぞれに役回りを持って働いている表現が上手い。

これも肥前名護屋が舞台の話ですが、茶々〔演:北川景子(二役)〕とも、直接対決できる最強の側室が出てきました。

ほぼ男装で武芸にも秀でるという、阿茶局〔演:松本若菜〕。家康に迫る、茶々を見事に防ぎます。

家康と同座した、2人の女性が対峙する場面には緊張感がありました。対決は大坂の陣まで続く…と考えると、「この脚本、面白いな…」とゾクゾクします。

――大河ドラマにも、色々な見方があると思いますが、

私なりに、今年も楽しめているようです。ただ「佐賀の人の活躍が、大河ドラマで見たい…」という願望だけは積み残っていきます。

下書きもなかなか進まない状況ですが、今のところは自分自身でも書いていくことで、納得していくほかは無さそうです。

暑い夏が過ぎ去ったと思いきや、慌ただしい師走の季節まで、もはや2か月も無いとは…気忙しいことです。

一方で、記事投稿のスピードは、大幅に減速しており、どうにかペースを取り戻したいとは考えています。

本日のテーマは、今年の大河ドラマです。最近の放送では、松本潤さんが次第に“徳川家康”のイメージに近づいてきたように感じます。

老獪(ろうかい)な人物としての描写も多い、天下人・徳川家康の“完成形”を目がけてか、弱々しかった主人公にも、大物感が出てきました。

――たとえ書くのは滞っても…、大河ドラマは視聴します。

ここまで佐賀県の気配が見えなかった、2023年大河ドラマ『どうする家康』。直近の第38回「唐入り」で、肥前名護屋城が舞台として登場しました。

時の天下人・豊臣秀吉の命令により、全国の大名が現在の唐津市(鎮西町)に築かれた城に集結。

その権勢のままに当時では、異例の20万の人口規模の街が、西海の望む地に突如として出現…

豊臣政権の本拠地、大坂城に次ぐ規模の大城郭があったという話です。

現在では、特別史跡として知られる肥前の名護屋城。建物は各地に移築されるなどで残っていなくても、城跡としての保存状態は良好といいます。

都市部にある城郭は、時代が移れば、すぐに周辺の土地が高度に利用され、往時の痕跡が薄れてしまうことが多いようです。

…というわけで、このような大城郭が残っているのは貴重です。きっと城跡巡りが好きな方には、たまらない場所のはず!…ですが、

――残念ながら、私も現地に行った事はありません。

豊臣政権が迷走し、無謀な海外出兵を進めた場所という印象が、観光地としての知名度が伸びきらないところかもしれません。

この時の豊臣秀吉の思惑について、現在でも新説を見かけますが、この朝鮮から明を攻める計画に、肯定的な意味を見いだすのは難しいようです。

そして2016年大河『真田丸』に続き、『どうする家康』でも、各地の武将たちが「瓜売り」を先頭として、仮装大会を行う描写がありました。

凄惨な戦いの裏で行われる、賑やかな催しには何か“空虚さ”も感じられます。

ただ、視聴者には肥前名護屋も、それなりのイメージは残せたはず。全国から武将が集結したのは確かです。

――その2023年大河ドラマも、いよいよ大詰め…

私は個人的に「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを考える…というブログを綴っています。

そのため、一般の人よりは「プロの脚本での筋書きが気になる傾向がある人」だと思います。

10月まで視聴してきましたが、主に第38回を題材にして『どうする家康』の脚本の「ここが怖い…」という点を語ってみます。

人気脚本家・古沢良太さんの力量に恐れを感じるポイントとお考えください。

なお、以下にある文中のセリフは、正確には再現しておらず、視聴者としての私が受けた感覚で書いています。

――①「コメディパート担当(?)の服部党。」

服部半蔵〔演:山田孝之〕が率いる、伊賀から来た忍者集団・服部党。

服部家自体は、武将の家系であるらしく、忍者扱いされるたびに「それがしは、武士でござる!」と言い返すパターンが見られます。

それでいて、登場のたびに「服部半蔵、参上。」というふうに、世間での忍者そのもののイメージで現れます。

そして、この脚本では、これも“忍びの術”の表現なのか大体、何らかの笑いの要素が仕込んであります。

今回の話では、本当の戦況を知るべく、名護屋の街から渡海して出兵している大名家の内情を探ってほしいと、家康から調査を命じられます。

――「武士だから、もう、忍者みたいな仕事はしたくな~い」と見せかけて、

指笛で…音が鳴らなかったので、結局は大声で、相棒みたいな女忍者・大鼠〔演:松本まりか〕を屋根裏から呼び出します。

「…もう、仕方ないなぁ。今回だけは忍者、やりますよ」と渋々、任務を受けるようでいて、服部半蔵の表情はとても満足げ。

半蔵の呼びかけに応じて、屋根裏からストっ…と下りてきた、女忍者・大鼠のクールな姿と好対照なのが、より面白く感じます。

それにしても、時間の経過のわりには、この女忍者、まったく歳を取った印象がありません。これも“忍びの術”なのか…。

序盤では悲劇にも見舞われましたが、見ていて楽しい(?)忍者集団。このドラマの視聴者の中には、服部党の参上を心待ちにしている人も多いはず。

――②「この人は、ここで使うために、この人だったのか!」

著名な役者さんを、意外な使い方でキャスティングしている印象も。

たとえば、朝の連続テレビ小説『あまちゃん』での大物芸能プロデューサー役の存在感が記憶に残る、この役者さんを題材に語ります。

今回の話では、室町幕府・最後の将軍だった足利義昭〔演:古田新太〕が予想に反して、この肥前名護屋の舞台での再登場。

足利義昭が将軍だった頃は、家康が苦労して確保した“金平糖”(当時は、超高価)を適当に食べるなど、何の配慮もない人物…との描き方。

個人的には、2020年大河『麒麟がくる』での、滝藤賢一さん演じる、苦悩する聖者のような足利義昭のイメージがわりと気に入っていました。

――「作品によって、ここまで落とすか…」と思ったものです。

これも、大河ドラマ毎の違いを楽しむには良いのですが、単なる俗物として、足利義昭の登場を終わらせるには、含みのある配役だと感じていました。

そして、まさかのここで再登場。おもてなしのタダ酒にありつこうとする姿。キャラクターの基本線は変わらず。

ただ、権力の頂点にあった元・将軍として、国内で逆らう者のいない太閤・豊臣秀吉〔演:ムロツヨシ〕に、自分の体験談として苦言をぶつけ、諭します。

「権力の頂点にはある時には、霞がかかって見えるものも見えない。信じる者は選ばれよ…」と、訥々(とつとつ)と語る“酔っぱらい”。

描き方は違うものの、たしかに『麒麟がくる』の聖者だった、足利義昭公と同じ人物だとは感じられました。

このドラマ、大名や武将だけでなく足軽や、市井の人々まで…油断のならない描き方をします。

――③「実在・架空を問わず、女性の描き方に芯がある。」

服部党の女忍者のような、架空のキャラクターもすごく仕上がっています。

金ケ崎の戦いでは、お市〔演:北川景子〕の侍女・阿月が、己の命を賭けて走り続ける…という架空の人物を中心とした、衝撃のシナリオまでありました。

しかし『どうする家康』で、個人的に「上手いな…」と舌を巻いているのが、史実に残っている、家康の周囲にいた女性たちの描き方です。

戦無き世への壮大な構想を描いていた、正室・瀬名〔演:有村架純〕の描き方は、ストーリーの本筋のための表現と考えています。

どちらかといえば、於愛の方〔演:広瀬アリス〕の立ち位置が、家康に対する複雑な想いが表現されて、そのラストも印象的でした。

愛情というより敬慕の念を持って、明るい女性の役回りに徹する…ような。

――たぶん、側室などの仕事(役割)の書き方が良いのです。

直線的な動きをする有能な秘書っぽい側室・お葉、強い信念がある浮気相手・お万、そして、正室・瀬名から“引き継ぎ”を受けている於愛の方…

単に主人公を取り巻く女性として描くと、現代社会とのズレに反発も受けかねないのですが、それぞれに役回りを持って働いている表現が上手い。

これも肥前名護屋が舞台の話ですが、茶々〔演:北川景子(二役)〕とも、直接対決できる最強の側室が出てきました。

ほぼ男装で武芸にも秀でるという、阿茶局〔演:松本若菜〕。家康に迫る、茶々を見事に防ぎます。

家康と同座した、2人の女性が対峙する場面には緊張感がありました。対決は大坂の陣まで続く…と考えると、「この脚本、面白いな…」とゾクゾクします。

――大河ドラマにも、色々な見方があると思いますが、

私なりに、今年も楽しめているようです。ただ「佐賀の人の活躍が、大河ドラマで見たい…」という願望だけは積み残っていきます。

下書きもなかなか進まない状況ですが、今のところは自分自身でも書いていくことで、納得していくほかは無さそうです。

2023年10月01日

「“別藩”~BEPPAN~第4話」

こんにちは。思いつきで始まった企画ですが、ふだん私が語っている佐賀藩とは、“別の藩”の話をラストまで書きます。

幕末の転換期には、少数の精鋭で激しく戦った、大村藩の物語。このシリーズの最終話では、より深く佐賀の物語ともつながってきます。

私が描くなら、そのエピローグは、ある夫婦が施設の子供たちを見守る、優しいまなざしで締めくくりたいと思います。

前回の特集は、幕末から明治への時代の転換期に活躍した渡辺清でしたが、その娘・筆子も、明治期に教育の分野で知られた人です。

――日本の中でも、西洋の風が吹き込んでいた肥前国(佐賀・長崎)。

現在の、長崎県にある大村市。江戸期、日本の中の“西洋”だった長崎港からの情報をすごく得やすい位置にあり、やはり先進的な地域だったようです。

大村藩出身の渡辺清には、幕政の資料を集め回って、それを近代国家につなげようとした、佐賀の江藤新平の意図が理解できたのかもしれません。

〔参照(後半):「“別藩”~BEPPAN~第3話」〕

近隣の佐賀藩と同じように、近代に続く、新しい知識が入っていた大村藩からは、明治の世に公衆衛生や教育の分野でも先駆者が出ています。

――現在、佐賀バルーンミュージアム前にも銅像がある、石井筆子。

なぜ、大村出身の女性・石井筆子の銅像が佐賀にあるかと言えば、佐賀出身の男性と力を合わせて、夫婦で志を果たしたからです。

この佐賀市内の銅像は、その夫婦の姿なのですが、経緯から見ると、一緒に大事なものを守ってきた、”同志”のような関係性が強く感じられます。

夫の名は、石井亮一。佐賀藩の重臣の家系に生まれ、明治期に濃尾地震が発生した時には、災害の孤児を人身売買から保護する活動をしていました。

その過程で“知的障がい”の子どもに出会ったことで、その分野での教育方法を学ぼうと、アメリカに留学して研究をするほどの人物です。

――その妻は明治期、“鹿鳴館の華”の1人だった筆子。

こちらもヨーロッパに留学歴があり、強い意思を感じさせる、凜とした容姿を“日本一の美人”と讃える外国人もいたとか。

鹿鳴館といえば、日本が西洋に追いつこうとした気持ちを、「まず、見た目から」表したような洋館と感じられます。

筆子は、明治維新の功労者・渡辺清の娘として、その期待にも応えて、時代の最先端だった女性でした。

しかし、目鼻立ちの整った、華やかな笑顔の裏では、娘に“知的障がい”があることに悩んでいました。

そして、現代とは違って、“知的障がい”を理解する人もいなかったところ、前夫に先立たれて、途方に暮れていたようです。

――そんな時、佐賀出身の石井亮一と知り合います。

敬虔なクリスチャンだった石井亮一は、自身に課せられた使命と信じたのか、当時の日本人には、ほぼ理解されない分野で、道を切り開いていきました。

亮一は、災害孤児の保護から展開して、本格的に“精神発達遅滞”(知的障がい児)の教育について研究を始めたようです。

筆子は、障がいを持った娘の相談をする立場でしたが、亮一の考え方に共鳴して、熱心に支援するようになります。

やがて2人は一緒に活動することが増えて、再婚をすることになった経緯があるようです。

2人が力を合わせて創設した、日本で(東洋でも)最初の知的障がい児施設の運営は、困難を極めたようですが、これも“神の愛”の賜物なのか。

危機を迎えるたびに心強い協力者が手を差し伸べて、現在でも施設は立派に活動を続け、2人の志をつないでいるようです。

――私の視点で書くならば…という、大村藩のお話です。

タイトルの着想元は、大河ドラマとは他局の番組だったのですが、書いていると、最終話は何だか“朝ドラ”で見たいような展開に。

幕末期、少数精鋭で激しく戦った大村藩の物語。明治期には、優しい目線を感じるラストになったような気がします。

ただ、弱い立場の子供たちを守ろうとすれば、そこには強い意思が必要で、やはり石井筆子は、大村の侍の娘だな…という印象です。

※明治維新時点での大村藩主、大村純熈公の像。

最終話にキリスト教が関係してきますが、戦国時代の大村といえばキリシタン大名のイメージが強いので、そこもつながっているのかな…と思います。

〔参照:「西九州にほえろ!」〕

さて、佐賀の近くにある“別の藩”を語りました。長崎県の大村市は、個人的に直接の縁はないのですが、調べていて、とても興味深いところがあります。

――「佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを考える過程で…

話をまとめるのは、難しいのですが、九州北部の各地域の要素を、“本編”でも上手くまとめられれば、書き進めやすくなるのかもしれません。

おそらく様々な形で、これからも試行錯誤は続いていくのだと思います。

○参考記事

・「私の失策とイルミネーションのご夫婦(前編)」

・「私の失策とイルミネーションのご夫婦(後編)」

・連続ブログ小説「聖地の剣」(26)もう1つの“忘れ物”

幕末の転換期には、少数の精鋭で激しく戦った、大村藩の物語。このシリーズの最終話では、より深く佐賀の物語ともつながってきます。

私が描くなら、そのエピローグは、ある夫婦が施設の子供たちを見守る、優しいまなざしで締めくくりたいと思います。

前回の特集は、幕末から明治への時代の転換期に活躍した渡辺清でしたが、その娘・筆子も、明治期に教育の分野で知られた人です。

――日本の中でも、西洋の風が吹き込んでいた肥前国(佐賀・長崎)。

現在の、長崎県にある大村市。江戸期、日本の中の“西洋”だった長崎港からの情報をすごく得やすい位置にあり、やはり先進的な地域だったようです。

大村藩出身の渡辺清には、幕政の資料を集め回って、それを近代国家につなげようとした、佐賀の江藤新平の意図が理解できたのかもしれません。

〔参照(後半):

近隣の佐賀藩と同じように、近代に続く、新しい知識が入っていた大村藩からは、明治の世に公衆衛生や教育の分野でも先駆者が出ています。

――現在、佐賀バルーンミュージアム前にも銅像がある、石井筆子。

なぜ、大村出身の女性・石井筆子の銅像が佐賀にあるかと言えば、佐賀出身の男性と力を合わせて、夫婦で志を果たしたからです。

この佐賀市内の銅像は、その夫婦の姿なのですが、経緯から見ると、一緒に大事なものを守ってきた、”同志”のような関係性が強く感じられます。

夫の名は、石井亮一。佐賀藩の重臣の家系に生まれ、明治期に濃尾地震が発生した時には、災害の孤児を人身売買から保護する活動をしていました。

その過程で“知的障がい”の子どもに出会ったことで、その分野での教育方法を学ぼうと、アメリカに留学して研究をするほどの人物です。

――その妻は明治期、“鹿鳴館の華”の1人だった筆子。

こちらもヨーロッパに留学歴があり、強い意思を感じさせる、凜とした容姿を“日本一の美人”と讃える外国人もいたとか。

鹿鳴館といえば、日本が西洋に追いつこうとした気持ちを、「まず、見た目から」表したような洋館と感じられます。

筆子は、明治維新の功労者・渡辺清の娘として、その期待にも応えて、時代の最先端だった女性でした。

しかし、目鼻立ちの整った、華やかな笑顔の裏では、娘に“知的障がい”があることに悩んでいました。

そして、現代とは違って、“知的障がい”を理解する人もいなかったところ、前夫に先立たれて、途方に暮れていたようです。

――そんな時、佐賀出身の石井亮一と知り合います。

敬虔なクリスチャンだった石井亮一は、自身に課せられた使命と信じたのか、当時の日本人には、ほぼ理解されない分野で、道を切り開いていきました。

亮一は、災害孤児の保護から展開して、本格的に“精神発達遅滞”(知的障がい児)の教育について研究を始めたようです。

筆子は、障がいを持った娘の相談をする立場でしたが、亮一の考え方に共鳴して、熱心に支援するようになります。

やがて2人は一緒に活動することが増えて、再婚をすることになった経緯があるようです。

2人が力を合わせて創設した、日本で(東洋でも)最初の知的障がい児施設の運営は、困難を極めたようですが、これも“神の愛”の賜物なのか。

危機を迎えるたびに心強い協力者が手を差し伸べて、現在でも施設は立派に活動を続け、2人の志をつないでいるようです。

――私の視点で書くならば…という、大村藩のお話です。

タイトルの着想元は、大河ドラマとは他局の番組だったのですが、書いていると、最終話は何だか“朝ドラ”で見たいような展開に。

幕末期、少数精鋭で激しく戦った大村藩の物語。明治期には、優しい目線を感じるラストになったような気がします。

ただ、弱い立場の子供たちを守ろうとすれば、そこには強い意思が必要で、やはり石井筆子は、大村の侍の娘だな…という印象です。

※明治維新時点での大村藩主、大村純熈公の像。

最終話にキリスト教が関係してきますが、戦国時代の大村といえばキリシタン大名のイメージが強いので、そこもつながっているのかな…と思います。

〔参照:

さて、佐賀の近くにある“別の藩”を語りました。長崎県の大村市は、個人的に直接の縁はないのですが、調べていて、とても興味深いところがあります。

――「佐賀藩の大河ドラマ」のイメージを考える過程で…

話をまとめるのは、難しいのですが、九州北部の各地域の要素を、“本編”でも上手くまとめられれば、書き進めやすくなるのかもしれません。

おそらく様々な形で、これからも試行錯誤は続いていくのだと思います。

○参考記事

・

・

・