2025年04月05日

「シリーズ・増える賢人の謎(⑨25賢人・唐人町~白山)」

しばらく更新を怠っていたら、桜も散り始めるか…という時期。旧年度は去り、新年度が訪れました。凡庸な人生を送っても訪れる、出会いと別れの季節。

読みごたえがある物語になのかはともかく、誰でも、それぞれの“自伝”である人生を歩んでいるのかもしれません。

――場面を「佐賀駅前から佐賀城方面へと続く、大通り」に戻します。

文学には「自伝的教養小説」と呼ばれるジャンル(分野)があるそうで、佐賀を舞台にした、その分野の小説で有名なものがあります。

写真向かって右側。県内の神埼出身、下村湖人の書いた「次郎物語」です。

昭和期の戦前から戦後の激動期の20年近くをかけて、第1部から第5部までが執筆された作品。

本当は第7部まで構成されていたようですが、著者・下村湖人の逝去により、未完のまま終わったという情報がありました。

――なお、作者は明治期の生まれですが、

作品の時代設定は昭和初期に置き換えられているようです。

里子に出され、継母を迎えたりした少年次郎がやがて中学に入り、社会に目を見開いていく。少年から青年への成長。

その精神の遍歴を描いた自伝的教養小説…というのが、辞書的な物語のあらすじになります。

――幾度か、少年期の物語を中心に映像化もされています。

おそらく“最新作”は1987年(昭和62年)のもの。神埼辺りが舞台だと思われ、ゆるやかに流れていく河を、木造の舟が行く…オープニングだったはず。

歌手のさだまさしさんがクラッシックの名曲『モルダウ』に詞を付けた、『男は大きな河になれ』という楽曲が主題歌でした。

さださんは隣県の長崎出身ですが、この歌を聴くと「ちゃんと、佐賀が舞台の曲になっている…」という印象を受けるのです。

――物語のキーワードは、先述のとおり「精神の成長」。

下村湖人には教育者として、地元・佐賀で中学教師を務め、校長など教育現場を管理する立場での経歴もありました。

のち下村は、“社会教育”に専念することになりますが、この次郎物語の著者が「この人を見よ」と、その人格を讃えた“同志”がいました。

――最初の写真で向かって左側。県内の鹿島出身の田澤義鋪。

その経歴は、地方の行政官や政治家でもありましたが、“青年教育家”と説明した方がよさそうです。

特に地方の青年に対しては、教育が充分に行き渡っているとは言えない時代。

田澤義鋪は、着任地の静岡県の農村で青年たちを集めて、自由創造の精神により、教養を高めるという組織を志向したようです。

――これが「青年団」という組織に発展をし、全国に拡大をしていきます。

のち田澤は、貴族院の議員にもなり、天皇陛下にまで青年団の活動について進講するなど、著名な人物となっていきました。

ところが、「道義」を重んじ、品格のある日本を作っていきたい、田澤の想いとは別の方向に、国は進んでいきます。

――1936年(昭和11年)の「2・26事件」の後…

田澤は、すでに青年教育や組織の指導で著名であったためなのか、内務大臣として閣僚にならないかとの打診を受けます。

私は昭和初期の歴史には詳しくないのですが、「2・26事件」は陸軍青年将校が蜂起して制圧され、実質的に軍部が政治を主導する契機になった出来事。

数回前に「唐津の近代建築家たちの英語の先生」として紹介した、高橋是清蔵相などの政府要人がこの事件で襲撃を受けて、落命しています。

〔参照:「シリーズ・増える賢人の謎(⑦25賢人・佐賀銀行前)」

田澤は自身が求める「道義」や「自由な精神」と相容れない性質をもった、事件後の新内閣に入る誘いを断ったそうです。

――暗い道へと突き進んでいく、祖国を案じながら、

太平洋戦争が混迷を深める、昭和19年(1944年)。当時も講演などの活動を続けていた、田澤義鋪。

四国の善通寺への旅で、“敗戦”について予期する言葉を残して、その場に倒れ、同地で帰らぬ人となったそうです。

――以上です。年度替わりの時期に…

「青年教育家」という肩書き以外は、今までほとんど不知であった人物について考えてしまい、一時完全に動きが止まってしまいました。

戦国時代は言うに及ばず、私がよく調べる幕末から見ても、さらに近い時代の人物である、田澤義鋪や下村湖人。

「新しい知識は物の見方を変える」と思うので、今度、佐賀の大通りに行く機会があれば、きっと、お二人の銅像からも何かが感じ取れる…ような気がします。

読みごたえがある物語になのかはともかく、誰でも、それぞれの“自伝”である人生を歩んでいるのかもしれません。

――場面を「佐賀駅前から佐賀城方面へと続く、大通り」に戻します。

文学には「自伝的教養小説」と呼ばれるジャンル(分野)があるそうで、佐賀を舞台にした、その分野の小説で有名なものがあります。

写真向かって右側。県内の神埼出身、下村湖人の書いた「次郎物語」です。

昭和期の戦前から戦後の激動期の20年近くをかけて、第1部から第5部までが執筆された作品。

本当は第7部まで構成されていたようですが、著者・下村湖人の逝去により、未完のまま終わったという情報がありました。

――なお、作者は明治期の生まれですが、

作品の時代設定は昭和初期に置き換えられているようです。

里子に出され、継母を迎えたりした少年次郎がやがて中学に入り、社会に目を見開いていく。少年から青年への成長。

その精神の遍歴を描いた自伝的教養小説…というのが、辞書的な物語のあらすじになります。

――幾度か、少年期の物語を中心に映像化もされています。

おそらく“最新作”は1987年(昭和62年)のもの。神埼辺りが舞台だと思われ、ゆるやかに流れていく河を、木造の舟が行く…オープニングだったはず。

歌手のさだまさしさんがクラッシックの名曲『モルダウ』に詞を付けた、『男は大きな河になれ』という楽曲が主題歌でした。

さださんは隣県の長崎出身ですが、この歌を聴くと「ちゃんと、佐賀が舞台の曲になっている…」という印象を受けるのです。

――物語のキーワードは、先述のとおり「精神の成長」。

下村湖人には教育者として、地元・佐賀で中学教師を務め、校長など教育現場を管理する立場での経歴もありました。

のち下村は、“社会教育”に専念することになりますが、この次郎物語の著者が「この人を見よ」と、その人格を讃えた“同志”がいました。

――最初の写真で向かって左側。県内の鹿島出身の田澤義鋪。

その経歴は、地方の行政官や政治家でもありましたが、“青年教育家”と説明した方がよさそうです。

特に地方の青年に対しては、教育が充分に行き渡っているとは言えない時代。

田澤義鋪は、着任地の静岡県の農村で青年たちを集めて、自由創造の精神により、教養を高めるという組織を志向したようです。

――これが「青年団」という組織に発展をし、全国に拡大をしていきます。

のち田澤は、貴族院の議員にもなり、天皇陛下にまで青年団の活動について進講するなど、著名な人物となっていきました。

ところが、「道義」を重んじ、品格のある日本を作っていきたい、田澤の想いとは別の方向に、国は進んでいきます。

――1936年(昭和11年)の「2・26事件」の後…

田澤は、すでに青年教育や組織の指導で著名であったためなのか、内務大臣として閣僚にならないかとの打診を受けます。

私は昭和初期の歴史には詳しくないのですが、「2・26事件」は陸軍青年将校が蜂起して制圧され、実質的に軍部が政治を主導する契機になった出来事。

数回前に「唐津の近代建築家たちの英語の先生」として紹介した、高橋是清蔵相などの政府要人がこの事件で襲撃を受けて、落命しています。

〔参照:

田澤は自身が求める「道義」や「自由な精神」と相容れない性質をもった、事件後の新内閣に入る誘いを断ったそうです。

――暗い道へと突き進んでいく、祖国を案じながら、

太平洋戦争が混迷を深める、昭和19年(1944年)。当時も講演などの活動を続けていた、田澤義鋪。

四国の善通寺への旅で、“敗戦”について予期する言葉を残して、その場に倒れ、同地で帰らぬ人となったそうです。

――以上です。年度替わりの時期に…

「青年教育家」という肩書き以外は、今までほとんど不知であった人物について考えてしまい、一時完全に動きが止まってしまいました。

戦国時代は言うに及ばず、私がよく調べる幕末から見ても、さらに近い時代の人物である、田澤義鋪や下村湖人。

「新しい知識は物の見方を変える」と思うので、今度、佐賀の大通りに行く機会があれば、きっと、お二人の銅像からも何かが感じ取れる…ような気がします。

2025年03月09日

「シリーズ・増える賢人の謎(⑧25賢人・唐人町)」

こんばんは。前回、2027年の大河ドラマが「逆賊の幕臣」に決定した…という記事にしました。少し、深掘りしたくなるテーマです。

しかし、投稿の間隔も空いています。今年は「なるべく佐賀のことを書きたい!」ので、元のシリーズに戻ります。

――佐賀市内のメインストリートを駅前から南へ。

駅前すぐ近くに“佐賀の七賢人”を中心として、幕末・明治期の偉人が10名。

参照:「シリーズ・増える賢人の謎(⑥25賢人・駅前中央通り)」

少し進んで、佐賀銀行本店前に、唐津出身の近代建築の巨匠が2名。

参照:「シリーズ・増える賢人の謎(⑦25賢人・佐賀銀行前)」

さらに歩くと、今度は“文化人”として語るべき枠の1名が居られます。

――“九州の小京都”の1つ、とも言われる。小城市。

伝統製法の羊羹が有名な街であることは、県内の皆様には説明不要でしょう。

江戸時代には、佐賀藩の支藩の1つ、小城藩がありました。この小城支藩も、佐賀本藩と同じく教育熱心な印象です。

幕末・明治期を中心に、佐賀の歴史への関心が強い私の感覚でまとめると…

――小城の出身者からは、“文化”の香りがする。

ここ唐人町のまちかどでただ1人、書に向き合っておられる姿。明治を代表する書家・中林梧竹です。

駅前の10名のうち、明治初期の外務卿・政治家でもある、副島種臣も、書家「蒼海」として知られています。

中林梧竹は「近代書道の礎」「書聖」とまで語られるようですが、その副島の勧めで、明治天皇に臨書を献上したこともあるようです。

45歳の頃から一切の職を辞して、書に専念した…人柄は親しみやすかったようですが、ただ一人のモニュメントからは、そんな孤高の雰囲気も漂います。

――では、「中林梧竹」以外の、小城の人物は…

大通りにモニュメントはありませんが、語りたい方は幾人か思いつきます。

○現在の工芸教育を築いた、納富介次郎。

幕府の上海での貿易調査団に加わり、長州藩の高杉晋作からは「佐賀が、調査記録のため送り込んだ画工の少年」と認識されたようです。

明治期には、ウィーン万博などで海外調査を行い、日本の貿易収支の改善のため、工芸品の量産体制を整える必要に気づきます。

そのための教育活動にも熱心に取り組み、県内の有田工業高校だけでなく、金沢(石川県)など各地でも学校を創設しています。

○山梨県や熊本県で行政官として活躍した、富岡敬明

若き日の江藤新平が通った、小城の剣術道場の兄弟子。謹慎中の江藤を保護した人でもあります。

熊本県令のときに、西南戦争で籠城…という経歴もあります。晩年も過ごした山梨県では、漢詩の名手としても知られたようです。

佐賀にはモニュメントは見当たりませんが、開港に尽力した、熊本の世界遺産・三角西港に銅像があると知りました。

○知られざる小城の志士、古賀利渉(祇園太郎)

統制の取れていた佐賀藩内では珍しく、京都での尊王攘夷活動に身を投じた志士。もともとは小城の庄屋。離別の和歌をしたためて脱藩しています。

朝廷の教育機関(学習院)へと出仕したとか、長州の奇兵隊に加わったとか、いろいろと謎の多い人物。

佐賀の志士たちの秘密結社・義祭同盟に出入りし、当時は重罪だった脱藩者のはずが、すんなり小城に戻れているし、やはり不思議な動きをしています。

このように、幕末期の小城を顧みるだけで、けっこう魅力的な人物たちが見えてきます。

中央大通りに設置されたモニュメントは「佐賀県ゆかりの偉人・25人」ですが、「佐賀の“賢人”はその数に収まらない」と、私の気持ちが生じてくるのです。

しかし、投稿の間隔も空いています。今年は「なるべく佐賀のことを書きたい!」ので、元のシリーズに戻ります。

――佐賀市内のメインストリートを駅前から南へ。

駅前すぐ近くに“佐賀の七賢人”を中心として、幕末・明治期の偉人が10名。

参照:

少し進んで、佐賀銀行本店前に、唐津出身の近代建築の巨匠が2名。

参照:

さらに歩くと、今度は“文化人”として語るべき枠の1名が居られます。

――“九州の小京都”の1つ、とも言われる。小城市。

伝統製法の羊羹が有名な街であることは、県内の皆様には説明不要でしょう。

江戸時代には、佐賀藩の支藩の1つ、小城藩がありました。この小城支藩も、佐賀本藩と同じく教育熱心な印象です。

幕末・明治期を中心に、佐賀の歴史への関心が強い私の感覚でまとめると…

――小城の出身者からは、“文化”の香りがする。

ここ唐人町のまちかどでただ1人、書に向き合っておられる姿。明治を代表する書家・中林梧竹です。

駅前の10名のうち、明治初期の外務卿・政治家でもある、副島種臣も、書家「蒼海」として知られています。

中林梧竹は「近代書道の礎」「書聖」とまで語られるようですが、その副島の勧めで、明治天皇に臨書を献上したこともあるようです。

45歳の頃から一切の職を辞して、書に専念した…人柄は親しみやすかったようですが、ただ一人のモニュメントからは、そんな孤高の雰囲気も漂います。

――では、「中林梧竹」以外の、小城の人物は…

大通りにモニュメントはありませんが、語りたい方は幾人か思いつきます。

○現在の工芸教育を築いた、納富介次郎。

幕府の上海での貿易調査団に加わり、長州藩の高杉晋作からは「佐賀が、調査記録のため送り込んだ画工の少年」と認識されたようです。

明治期には、ウィーン万博などで海外調査を行い、日本の貿易収支の改善のため、工芸品の量産体制を整える必要に気づきます。

そのための教育活動にも熱心に取り組み、県内の有田工業高校だけでなく、金沢(石川県)など各地でも学校を創設しています。

○山梨県や熊本県で行政官として活躍した、富岡敬明

若き日の江藤新平が通った、小城の剣術道場の兄弟子。謹慎中の江藤を保護した人でもあります。

熊本県令のときに、西南戦争で籠城…という経歴もあります。晩年も過ごした山梨県では、漢詩の名手としても知られたようです。

佐賀にはモニュメントは見当たりませんが、開港に尽力した、熊本の世界遺産・三角西港に銅像があると知りました。

○知られざる小城の志士、古賀利渉(祇園太郎)

統制の取れていた佐賀藩内では珍しく、京都での尊王攘夷活動に身を投じた志士。もともとは小城の庄屋。離別の和歌をしたためて脱藩しています。

朝廷の教育機関(学習院)へと出仕したとか、長州の奇兵隊に加わったとか、いろいろと謎の多い人物。

佐賀の志士たちの秘密結社・義祭同盟に出入りし、当時は重罪だった脱藩者のはずが、すんなり小城に戻れているし、やはり不思議な動きをしています。

このように、幕末期の小城を顧みるだけで、けっこう魅力的な人物たちが見えてきます。

中央大通りに設置されたモニュメントは「佐賀県ゆかりの偉人・25人」ですが、「佐賀の“賢人”はその数に収まらない」と、私の気持ちが生じてくるのです。

2025年03月01日

「シリーズ・増える賢人の謎(⑦25賢人・佐賀銀行前)」

こんばんは。佐賀市内のメインストリートを歩くイメージで、軽快に進めていく…予定だったこのシリーズ。諸般の事情があって記事の間隔が空いています。

佐賀駅から中央大通りを南に進む設定です。なお、使用する写真は5~6年ほど前のものが多く、現状と変わっている場合もあるので、ご留意ください。

当ブログは主に「佐賀藩」の話題を綴りますが、現在の「佐賀県」は江戸期の「唐津藩」も「対馬藩(田代領)」も含んでいる事は、ご存じの方も多いでしょう。

私は九州以外の地域にいますので、「唐津という街があるのは知っているが、佐賀県とは思わなかった…」という反応も、けっこう聞くことがあります。

今回は「佐賀県ゆかりの偉人・25名」の中でも、かつて唐津市周辺に存在した藩が輩出した、2名の“賢人”のモニュメントをご紹介します。

――幕末期。唐津藩もまた、激動の時代に立ち向かっていた。

江戸時代にずっと、鍋島家が治めていた佐賀藩と違って、お殿様の家が次々と交代をしていたのが唐津藩。

幕末黎明期の「天保の改革」を行った、水野忠邦。その水野家が浜松に移って、代わりに唐津藩主に入ったのが小笠原家。

激動の時代に入っても忠義を尽くし、揺らいでいく幕府を支えて、イギリスなど列強との交渉に心を砕いたのが、唐津の若殿(藩主の名代)・小笠原長行公。

――こうして明治維新では、唐津藩は“勝者”になれませんでした。

小笠原長行も、よりによって、この時期に幕府の老中として奮闘した人物。

しっかりと海外を見つめて、現実的な対応をした印象はありますが、その強烈な苦労が語られることも、ほとんどありません。

政治的には不遇だった小笠原さまですが、開明的な人だったらしく、その影響は日本の近代につながっています。

後に唐津藩の英学校「耐恒寮」から、“ある分野”で突出した業績を残す人たちが出ているのです。

――では、佐賀市内の大通りに場面を戻します。

10名のモニュメントが揃っていた、駅前のひろばから大通りを少し歩くと、左手に佐賀銀行本店の建物が見えてきます。

そこに、お二人の唐津藩出身者が並んでいました。2名の職業は「建築家」。

幕末の唐津から、明治へとつながったもの。それは日本の近代建築の先駆者たちだったのですね。

立ち姿でメガネをかけた人が、辰野金吾。椅子に腰掛けた方が、曾禰達蔵。

2人には共通の経歴があり、先述の英学校教師として1年ほど唐津に来た高橋是清に師事。のち、工部大学校でイギリス人のコンドルに建築を学びます。

――その後の2名の活躍は…

辰野金吾は、明治の人々に「これじゃあ、辰野“堅固”だ!」と言われるほど、頑丈な建物を設計。

美しくて強い建物を造った、建築家・辰野の業績は、全国の各地に残りますが、やはり目立つのは「東京駅」でしょうか。

一方の曾禰(そね)達蔵は、その東京駅に隣接した丸の内に日本初のオフィスビル街の建築を手掛ける、という業績が残ります。

建築の師匠がイギリス人だったので、やっぱり“ロンドン風”だったようですね。曾禰の建築は、日本最大のビジネス街へと発展していきます。

――なお、曾禰達蔵の出生地は、

江戸にあった唐津藩邸だったようで、先ほどの小笠原長行公に少年期から仕えていたようです。

主君は不遇でしたが、才能を見いだした家臣が活躍したことで、少しは小笠原さまの志も果たされたのかもしれません。

後進の建築家の育成にも力を注ぎ、「近代建築の“賢人”」とも言える、お二人のモニュメントは佐賀市内だけでなく、唐津市内にも設置されたと聞きます。

有明海に近い県南部の佐賀市から、玄海灘を見つめる県北部の唐津市まで想いを馳せる…こともできそうです。

佐賀駅から中央大通りを南に進む設定です。なお、使用する写真は5~6年ほど前のものが多く、現状と変わっている場合もあるので、ご留意ください。

当ブログは主に「佐賀藩」の話題を綴りますが、現在の「佐賀県」は江戸期の「唐津藩」も「対馬藩(田代領)」も含んでいる事は、ご存じの方も多いでしょう。

私は九州以外の地域にいますので、「唐津という街があるのは知っているが、佐賀県とは思わなかった…」という反応も、けっこう聞くことがあります。

今回は「佐賀県ゆかりの偉人・25名」の中でも、かつて唐津市周辺に存在した藩が輩出した、2名の“賢人”のモニュメントをご紹介します。

――幕末期。唐津藩もまた、激動の時代に立ち向かっていた。

江戸時代にずっと、鍋島家が治めていた佐賀藩と違って、お殿様の家が次々と交代をしていたのが唐津藩。

幕末黎明期の「天保の改革」を行った、水野忠邦。その水野家が浜松に移って、代わりに唐津藩主に入ったのが小笠原家。

激動の時代に入っても忠義を尽くし、揺らいでいく幕府を支えて、イギリスなど列強との交渉に心を砕いたのが、唐津の若殿(藩主の名代)・小笠原長行公。

――こうして明治維新では、唐津藩は“勝者”になれませんでした。

小笠原長行も、よりによって、この時期に幕府の老中として奮闘した人物。

しっかりと海外を見つめて、現実的な対応をした印象はありますが、その強烈な苦労が語られることも、ほとんどありません。

政治的には不遇だった小笠原さまですが、開明的な人だったらしく、その影響は日本の近代につながっています。

後に唐津藩の英学校「耐恒寮」から、“ある分野”で突出した業績を残す人たちが出ているのです。

――では、佐賀市内の大通りに場面を戻します。

10名のモニュメントが揃っていた、駅前のひろばから大通りを少し歩くと、左手に佐賀銀行本店の建物が見えてきます。

そこに、お二人の唐津藩出身者が並んでいました。2名の職業は「建築家」。

幕末の唐津から、明治へとつながったもの。それは日本の近代建築の先駆者たちだったのですね。

立ち姿でメガネをかけた人が、辰野金吾。椅子に腰掛けた方が、曾禰達蔵。

2人には共通の経歴があり、先述の英学校教師として1年ほど唐津に来た高橋是清に師事。のち、工部大学校でイギリス人のコンドルに建築を学びます。

――その後の2名の活躍は…

辰野金吾は、明治の人々に「これじゃあ、辰野“堅固”だ!」と言われるほど、頑丈な建物を設計。

美しくて強い建物を造った、建築家・辰野の業績は、全国の各地に残りますが、やはり目立つのは「東京駅」でしょうか。

一方の曾禰(そね)達蔵は、その東京駅に隣接した丸の内に日本初のオフィスビル街の建築を手掛ける、という業績が残ります。

建築の師匠がイギリス人だったので、やっぱり“ロンドン風”だったようですね。曾禰の建築は、日本最大のビジネス街へと発展していきます。

――なお、曾禰達蔵の出生地は、

江戸にあった唐津藩邸だったようで、先ほどの小笠原長行公に少年期から仕えていたようです。

主君は不遇でしたが、才能を見いだした家臣が活躍したことで、少しは小笠原さまの志も果たされたのかもしれません。

後進の建築家の育成にも力を注ぎ、「近代建築の“賢人”」とも言える、お二人のモニュメントは佐賀市内だけでなく、唐津市内にも設置されたと聞きます。

有明海に近い県南部の佐賀市から、玄海灘を見つめる県北部の唐津市まで想いを馳せる…こともできそうです。

2025年02月18日

「シリーズ・増える賢人の謎(⑥25賢人・駅前中央通り)」

こんばんは。年始から「今年は、佐賀の話を集中して書こう!」と始めた企画。

本シリーズも、前回から「佐賀の25賢人」の特集に入っていますが、あえて、県内でも聞かない「25賢人」という表現を試みます。

――きっかけは、県内で2018年(平成30年)に開催された、

明治維新150周年の記念イベント(「肥前さが幕末維新博覧会」)のとき。

「佐賀ゆかりの偉人・25名」の等身大のモニュメントが、佐賀駅から博覧会のメイン会場までの通りに設置されたそうです。

幕末・明治以降に活躍した、県内にゆかりのある近代の偉人たちを本シリーズでは「佐賀の“25賢人”」として振り返ってみます。

――では、佐賀駅前からの中央通りを南へと進んで参ります。

佐賀駅の南口から歩いて少し、「駅前まちかど広場」に出てきますと、この場に10名の賢人たちのモニュメントが集結しています。

幕末・明治期から受け継がれる何かがある…この風景を見ると、私は「佐賀に帰ってきた」という気分になります。

さて、この場所に集う10名。いわゆる『佐賀の七賢人』より3名多いわけですが、1人は「賢人たち」の師匠・枝吉神陽。ここまでで『八賢人』。

――残る2名も、幕末期の人物です。

以前、時代をも超えた『佐賀の12賢人』を説明しましたが、大通りにモニュメントのある25名は、先ほど語ったように、近代(幕末期以降)の方々です。

今回、紹介する2名は「名君・鍋島直正を支えた賢人たち」という立ち位置。

向かって左側が直正公の師匠・古賀穀堂先生。右側が直正公の“兄貴分”。当時の武雄領主・鍋島茂義公です。

――まず、名君の先生・古賀穀堂について

同じく江戸後期になりますが、少し時代を遡って「寛政の三博士」と呼ばれたうちの1人・古賀精里という人物が、穀堂先生の父親です。

佐賀藩出身ですが、幕府に登用され「寛政の改革」の時代に活躍した人物。今年の大河ドラマ(「べらぼう」)には登場機会があるかも…と少し期待します。

しかし、老中・松平定信とも関わりがあり、お堅い印象の強い儒学者ですので、もし登場しても同作品では良い描かれ方は無いだろう…とは思います。

――もう少しだけ、古賀穀堂先生の一族の話。

他のご家族も、どれだけ優秀だったか、に少し触れておきます。

弟・侗庵は父同様に幕府に重用され、国際情勢を熱心に研究。西洋列強との装備の実力差を理解し、「徳川政権の近代化」のために尽くします。

侗庵の子(穀堂の甥)・古賀謹一郎は、ほぼ洋学者という印象です。外国との交渉にもあたり、のち東京大学の源流になる“洋学所”の頭取に任じられます。

こうして、古賀家は三代にわたって、江戸後期から幕末の時代に日本の中枢で活躍した学者を輩出することになりました。

――そして、佐賀藩に残った古賀穀堂は、

幕末期、“近代化のトップランナー”になった佐賀ですが、その「先導役」と言ってもよい存在です。

古賀穀堂は1777年生まれですから、今年の大河ドラマの後半(寛政年間は、1789年~)あたりでは、10代の若者だと思います。

佐賀の藩校(弘道館)への着任が1806(文化3)年頃、2年後に長崎での異国船(フェートン号)侵入事件が発生、列強の動向に危機感を持ったはず。

その後、鍋島直正公が誕生すると幼少期から教育係に就きます。当時は窮地にあった、佐賀の藩政の立て直しへと“秘策”を授けていくのですね。

――もう一人は名君の兄貴分、武雄領主の鍋島茂義公。

古賀先生が「佐賀藩に蘭学の導入を働きかけた人」ならば、茂義公は「佐賀に西洋技術の導入を始めた人」でしょうか。

佐賀(本藩)に先駆け、自身の治める武雄領で、西洋式砲術や軍備を中心に蘭学を取り入れていきます。

「今から200年ほど前、佐賀の武雄には最先端技術の集積があった」と語ってもよさそうです。その存在は、まるで日本近代化への「第一走者」。

なお、佐賀藩には、現在では長崎県にある「諫早領」がありましたから、当時、日本唯一の西洋への窓口・長崎とは直結していたのですね。

――そして、武雄領主・鍋島茂義公の“蘭癖”(西洋かぶれ)が…

14歳ほど年下の鍋島直正公には相当な影響を与えたはずで、義兄(姉の夫)という関係性もあり、当ブログではよく「蘭学兄貴」と表現します。

伊豆(静岡県)の韮山反射炉で知られる、江川英龍が武雄に視察に寄るなど、幕府の開明派との関わりも深かったようです。

――“明治維新”のイメージにより案外と見過ごされがちですが、

徳川政権も欧米列強にどうにか対応していて、近代化も結構進めていたという見解もあります。その影に見え隠れする、トップランナー・佐賀藩の存在。

佐賀駅前のまちかどには幕末・明治期の『佐賀の八賢人』に、幕末黎明期の「先導役と、第一走者」を含めた10名が集っている…と見ています。

本シリーズも、前回から「佐賀の25賢人」の特集に入っていますが、あえて、県内でも聞かない「25賢人」という表現を試みます。

――きっかけは、県内で2018年(平成30年)に開催された、

明治維新150周年の記念イベント(「肥前さが幕末維新博覧会」)のとき。

「佐賀ゆかりの偉人・25名」の等身大のモニュメントが、佐賀駅から博覧会のメイン会場までの通りに設置されたそうです。

幕末・明治以降に活躍した、県内にゆかりのある近代の偉人たちを本シリーズでは「佐賀の“25賢人”」として振り返ってみます。

――では、佐賀駅前からの中央通りを南へと進んで参ります。

佐賀駅の南口から歩いて少し、「駅前まちかど広場」に出てきますと、この場に10名の賢人たちのモニュメントが集結しています。

幕末・明治期から受け継がれる何かがある…この風景を見ると、私は「佐賀に帰ってきた」という気分になります。

さて、この場所に集う10名。いわゆる『佐賀の七賢人』より3名多いわけですが、1人は「賢人たち」の師匠・枝吉神陽。ここまでで『八賢人』。

――残る2名も、幕末期の人物です。

以前、時代をも超えた『佐賀の12賢人』を説明しましたが、大通りにモニュメントのある25名は、先ほど語ったように、近代(幕末期以降)の方々です。

今回、紹介する2名は「名君・鍋島直正を支えた賢人たち」という立ち位置。

向かって左側が直正公の師匠・古賀穀堂先生。右側が直正公の“兄貴分”。当時の武雄領主・鍋島茂義公です。

――まず、名君の先生・古賀穀堂について

同じく江戸後期になりますが、少し時代を遡って「寛政の三博士」と呼ばれたうちの1人・古賀精里という人物が、穀堂先生の父親です。

佐賀藩出身ですが、幕府に登用され「寛政の改革」の時代に活躍した人物。今年の大河ドラマ(「べらぼう」)には登場機会があるかも…と少し期待します。

しかし、老中・松平定信とも関わりがあり、お堅い印象の強い儒学者ですので、もし登場しても同作品では良い描かれ方は無いだろう…とは思います。

――もう少しだけ、古賀穀堂先生の一族の話。

他のご家族も、どれだけ優秀だったか、に少し触れておきます。

弟・侗庵は父同様に幕府に重用され、国際情勢を熱心に研究。西洋列強との装備の実力差を理解し、「徳川政権の近代化」のために尽くします。

侗庵の子(穀堂の甥)・古賀謹一郎は、ほぼ洋学者という印象です。外国との交渉にもあたり、のち東京大学の源流になる“洋学所”の頭取に任じられます。

こうして、古賀家は三代にわたって、江戸後期から幕末の時代に日本の中枢で活躍した学者を輩出することになりました。

――そして、佐賀藩に残った古賀穀堂は、

幕末期、“近代化のトップランナー”になった佐賀ですが、その「先導役」と言ってもよい存在です。

古賀穀堂は1777年生まれですから、今年の大河ドラマの後半(寛政年間は、1789年~)あたりでは、10代の若者だと思います。

佐賀の藩校(弘道館)への着任が1806(文化3)年頃、2年後に長崎での異国船(フェートン号)侵入事件が発生、列強の動向に危機感を持ったはず。

その後、鍋島直正公が誕生すると幼少期から教育係に就きます。当時は窮地にあった、佐賀の藩政の立て直しへと“秘策”を授けていくのですね。

――もう一人は名君の兄貴分、武雄領主の鍋島茂義公。

古賀先生が「佐賀藩に蘭学の導入を働きかけた人」ならば、茂義公は「佐賀に西洋技術の導入を始めた人」でしょうか。

佐賀(本藩)に先駆け、自身の治める武雄領で、西洋式砲術や軍備を中心に蘭学を取り入れていきます。

「今から200年ほど前、佐賀の武雄には最先端技術の集積があった」と語ってもよさそうです。その存在は、まるで日本近代化への「第一走者」。

なお、佐賀藩には、現在では長崎県にある「諫早領」がありましたから、当時、日本唯一の西洋への窓口・長崎とは直結していたのですね。

――そして、武雄領主・鍋島茂義公の“蘭癖”(西洋かぶれ)が…

14歳ほど年下の鍋島直正公には相当な影響を与えたはずで、義兄(姉の夫)という関係性もあり、当ブログではよく「蘭学兄貴」と表現します。

伊豆(静岡県)の韮山反射炉で知られる、江川英龍が武雄に視察に寄るなど、幕府の開明派との関わりも深かったようです。

――“明治維新”のイメージにより案外と見過ごされがちですが、

徳川政権も欧米列強にどうにか対応していて、近代化も結構進めていたという見解もあります。その影に見え隠れする、トップランナー・佐賀藩の存在。

佐賀駅前のまちかどには幕末・明治期の『佐賀の八賢人』に、幕末黎明期の「先導役と、第一走者」を含めた10名が集っている…と見ています。

2025年02月04日

「シリーズ・増える賢人の謎(⑤佐賀の“25賢人”序章)」

こんばんは。淡々と進めて参ります、本シリーズ。とても寒い2月に入り、佐賀でも「雪の、積もるとね?積もらんとね?」と気をもむ事も多いことでしょう。

そんな佐賀の風を感じられぬまま、私の遠い街での歳月は流れていきます。

なお、当ブログを見慣れた方はお気付きかもしれませんが、今回は「書きたいように書く」パターンの記事です。

――さて、私の住む街で「佐賀」という地名を聞くことは…

極端に少ないのですが、佐賀県庁もPRを頑張ってくださっているようです。

最近、もっとも衝撃を受けた企画が、題して『ベルサイユの“さが”』。

参考(外部リンク先):佐賀県庁ホームページ

あの超有名な少女漫画の名作『ベルサイユのばら』が、50周年記念の映画を公開する時期にあわせて…

佐賀県がコラボを仕掛けるという“暴挙”に出ています。(もちろん、内心では“快挙”だと思っています。)

――今年(2025年)の大河ドラマ『べらぼう』っぽく語れば、

「県庁のやろう、まったく油断も隙もありゃしねぇな!この、べらぼうめ!」とでも言うのでしょうか。

佐賀県庁のコラボ(共同の企画)は、結構“攻めた”広報が多いのが特色らしく、私がこういう企画を大変面白がっているのは、言うまでもありません。

※有田ポーセリンパーク(ベルサイユ宮殿ではありません)

――なお、『ベルサイユのばら』の時代設定は…

主にフランス革命(1789年)までの時期だと思われますので、わりと大河ドラマ『べらぼう』の時代設定とかぶっています。

日本では“綺麗事よりも経済”の田沼意次が失脚し、“清廉潔白・質素倹約”の松平定信が寛政の改革を指揮した頃ですね。

いま大河ドラマを視聴されている方は、それぞれ渡辺謙さんと、寺田心さんに置き換えていただけると、人物のイメージが掴みやすいかもしれません。

――そのフランス革命により、“ルイ王朝”は滅び…

『ベルサイユのばら』の登場人物たちは、この革命の嵐の中で、美しく散っていく設定のようです。

10年ばかり続いたという、その革命期の混乱を収拾し、皇帝の座に就いたのが、ナポレオン1世。

「余の辞書に不可能の文字は無い」とばかりに、全ヨーロッパの征服を目指して戦い続けます。

――なんと、その余波は日本の長崎港にまで及び…

のちに江戸幕府の「鎖国」と語られる、徳川政権による外交の管理体制。唯一、西洋への窓口だった国はオランダ。

しかし、このときのオランダと言えば、実質的にフランス(皇帝はナポレオン)の支配下にあったそうです。

ナポレオンと全面対決をしていたイギリスは、敵国陣営にいるオランダ船も世界中で追いかけ回しており…その他諸事情あって、イギリスの軍艦・フェートン号は、長崎港に侵入してきます。

――その運命の1808年。長崎港の警備担当は、佐賀藩。

「ずっと長崎ば警備しよったら、予算の足らんもんね~」とばかりに、佐賀は人員体制を勝手に10分の1に減らしていました。

武装も劣るうえに、軍勢も投入できない。幕府の長崎奉行所は、イギリス船に対して為す術がありません。

「この、べらぼうめ!」でお叱りが済むわけがなく、幕府から佐賀は、第九代藩主の謹慎・責任者の切腹など厳しい処罰を受けます。

――ここから一足早く、佐賀藩の幕末が始まった…

はい、ここでようやく本題に戻ります。

次回から、「佐賀県の偉人・25人」の特集に入る予定です。「佐賀の七賢人」より前の世代の2名から紹介していきたいと思います。

※本記事について、私はヨーロッパ史に疎く(「ブルボン朝」の史実寄りに書くか迷いました)、『ベルばら』も、ほぼ見たことが無いので、中途半端な記述は「この、べらぼうめ!」ぐらいのお言葉にて、ご容赦ください。

また、2025年大河ドラマの正式名称は『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』ですが省略して記載しています。

そんな佐賀の風を感じられぬまま、私の遠い街での歳月は流れていきます。

なお、当ブログを見慣れた方はお気付きかもしれませんが、今回は「書きたいように書く」パターンの記事です。

――さて、私の住む街で「佐賀」という地名を聞くことは…

極端に少ないのですが、佐賀県庁もPRを頑張ってくださっているようです。

最近、もっとも衝撃を受けた企画が、題して『ベルサイユの“さが”』。

参考(外部リンク先):佐賀県庁ホームページ

あの超有名な少女漫画の名作『ベルサイユのばら』が、50周年記念の映画を公開する時期にあわせて…

佐賀県がコラボを仕掛けるという“暴挙”に出ています。(もちろん、内心では“快挙”だと思っています。)

――今年(2025年)の大河ドラマ『べらぼう』っぽく語れば、

「県庁のやろう、まったく油断も隙もありゃしねぇな!この、べらぼうめ!」とでも言うのでしょうか。

佐賀県庁のコラボ(共同の企画)は、結構“攻めた”広報が多いのが特色らしく、私がこういう企画を大変面白がっているのは、言うまでもありません。

※有田ポーセリンパーク(ベルサイユ宮殿ではありません)

――なお、『ベルサイユのばら』の時代設定は…

主にフランス革命(1789年)までの時期だと思われますので、わりと大河ドラマ『べらぼう』の時代設定とかぶっています。

日本では“綺麗事よりも経済”の田沼意次が失脚し、“清廉潔白・質素倹約”の松平定信が寛政の改革を指揮した頃ですね。

いま大河ドラマを視聴されている方は、それぞれ渡辺謙さんと、寺田心さんに置き換えていただけると、人物のイメージが掴みやすいかもしれません。

――そのフランス革命により、“ルイ王朝”は滅び…

『ベルサイユのばら』の登場人物たちは、この革命の嵐の中で、美しく散っていく設定のようです。

10年ばかり続いたという、その革命期の混乱を収拾し、皇帝の座に就いたのが、ナポレオン1世。

「余の辞書に不可能の文字は無い」とばかりに、全ヨーロッパの征服を目指して戦い続けます。

――なんと、その余波は日本の長崎港にまで及び…

のちに江戸幕府の「鎖国」と語られる、徳川政権による外交の管理体制。唯一、西洋への窓口だった国はオランダ。

しかし、このときのオランダと言えば、実質的にフランス(皇帝はナポレオン)の支配下にあったそうです。

ナポレオンと全面対決をしていたイギリスは、敵国陣営にいるオランダ船も世界中で追いかけ回しており…その他諸事情あって、イギリスの軍艦・フェートン号は、長崎港に侵入してきます。

――その運命の1808年。長崎港の警備担当は、佐賀藩。

「ずっと長崎ば警備しよったら、予算の足らんもんね~」とばかりに、佐賀は人員体制を勝手に10分の1に減らしていました。

武装も劣るうえに、軍勢も投入できない。幕府の長崎奉行所は、イギリス船に対して為す術がありません。

「この、べらぼうめ!」でお叱りが済むわけがなく、幕府から佐賀は、第九代藩主の謹慎・責任者の切腹など厳しい処罰を受けます。

――ここから一足早く、佐賀藩の幕末が始まった…

はい、ここでようやく本題に戻ります。

次回から、「佐賀県の偉人・25人」の特集に入る予定です。「佐賀の七賢人」より前の世代の2名から紹介していきたいと思います。

※本記事について、私はヨーロッパ史に疎く(「ブルボン朝」の史実寄りに書くか迷いました)、『ベルばら』も、ほぼ見たことが無いので、中途半端な記述は「この、べらぼうめ!」ぐらいのお言葉にて、ご容赦ください。

また、2025年大河ドラマの正式名称は『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』ですが省略して記載しています。

2025年01月26日

「シリーズ・増える“賢人”の謎(④佐賀の12賢人)」

前回は、幕末・明治期の「佐賀の賢人」と称される人物の9人目、日本の近代医学をドイツからの導入に決定づけた医学者・相良知安のことを語りました。

「増える賢人の謎」と題したシリーズですが、9賢人から今度は3名が増えて、12賢人となります。

ただ、今回は“特別編”と言っても良いかもしれません。紹介する3名が、幕末・明治期の人物ではないのです。近代からは随分と、時代の遡りがあります。

○成富兵庫茂安…戦国時代に活躍した人。鍋島家に仕えた武将。

急に舞台は、およそ400年前。一時は九州北部をほぼ支配下に入れていた、龍造寺隆信公が無念の最期を迎えたことにより、混乱が生じていました。

しかし、まだ大丈夫。佐賀には知略に優れた鍋島直茂・勝茂の父子が健在ですので、きっと何とかしてくれるはず!という時代。

その家臣で、のち佐賀藩の初代になる鍋島勝茂公を支える存在となり、曲者(策士)としても知られたのが、成富兵庫茂安。

――あの加藤清正公から、配下に加わらないか?と勧誘を受けるも

一万石(大名クラス?)でどうか、という待遇での打診だったようですが、「おいは、二君には仕えられんです。」という感じに、お断りしたと聞きます。

その後、江戸初期に行った仕事で、現在も佐賀県では「水利の神」とも称されるという、成富兵庫茂安。

いわば水を操る達人なので、熊本の治水を考えぬいた加藤清正公とも関わりが深いなら、このスカウトの話はすごく説得力がある、と思います。

――さて、現代まで続く、という佐賀の水利システム

綿密な実験を重ね、幾多の工事で作りあげた、佐賀平野に水を行き渡らせるシステム(仕組み)。大地を潤して、豊かな実りをもたらしました。

佐賀といえば、まずは農業の県。佐賀市大和町にある「さが水ものがたり館」という施設では、成富兵庫茂安の業績も学ぶことができるそうです。

○高遊外売茶翁…江戸時代の茶人。佐賀の支藩の一つ・蓮池藩の出身。

実務家が多いラインナップに、ここだけ妙に癒やし系なのが、逆に佐賀っぽくあります。「お茶でも飲まんね~」ってなります。

お茶だけでなく、使う道具にも深い愛情を持ったという、この方。禅を深く学んだ僧でもあり、文化人としてもハイレベルの様子。

美術に疎い私でも名前は知っている、伊藤若冲や池大雅といった絵画の世界の大家とも交流あり、だそうです。

――なお、この方の「お茶」というのは、お抹茶ではなく、煎茶だそうで、

いわゆる「茶道」のイメージとは少し違う、「煎茶道」の祖という位置づけ。

中国伝来の煎茶は、江戸期も海外と接点があった長崎や、京都でもお茶といえば…という、宇治の禅寺で学んだようです。

そして、およそ300年ぐらい前、京都の東山に「通仙亭」という庵を構え、そこは文化人(文人墨客)が集まる場所となっていきました。

お茶を売りながら、修行してきた禅や、人の道を説いたらしく、当時の京都で「売茶翁」として評判となった…という人物。

――茶道具を大事にしていた、その高遊外売茶翁。

自身に最期の時が近づいてきた…と察すると、売茶業をやめて、大事にしていた茶道具も燃やしたと聞きます。

「愛用する茶道具が俗世に渡り、売り買いされるのを不憫(ふびん)に思った」からだといいます。モノの行く末までも考える、そんな繊細な神経の持ち主。

――なお、“売茶翁”の出身である、佐賀の蓮池藩は…

現在の佐賀県西部にあり、お茶の生産地として知られる、嬉野に大きい領地があったと聞きます。

また、県の産業としては陶磁器など茶道具の印象も強い、窯業で有名ですし、この方も佐賀をイメージさせるには、良い人選かもしれません。

佐賀の市街地にある「肥前通仙亭」は、京都での売茶翁の庵がモデルかなと思います。私は入館するタイミングを外しましたが、いずれ機会があれば…

○徐福…紀元前(弥生時代)に、秦の始皇帝に仕えたとされる学者。

…なんと、紀元前!2,200年ぐらい昔の人のようです。呪術・祈祷や占星術から天文学や医薬にも通じるという、同時代の科学者という感じでしょうか。

少し整理を試みると、古代の中国を統一した始皇帝の命令により、不老不死の薬を探すため、秦の国をあとにして、海に出ていた人物。

佐賀に上陸したという伝説もあり、もはや“古代ミステリー”の領域の話。

けっこう、佐賀には伝承も多く残り、金立山で不老不死の仙薬を探し回っていた…とかいう話もあるらしいです。

有明海から佐賀市諸富町に上陸して、同市の金立町の山まで北上という、壮大な伝説が佐賀市内で完結してしまう勢い。

――徐福が、佐賀の開拓を進めたか…古代ロマンの物語ではありますが

伝説の人物であるゆえ、全国各地に徐福の言い伝えはあるそうですが、佐賀の金立町には「徐福長寿館」という施設まであるそうです。

佐賀県は「人口10万人あたりの薬局の数」が全国でも一番多いと聞きますし、県東部の鳥栖市を中心に、製薬業もけっこう盛んな地域性があります。

「不老不死の仙薬」を探し回るのも、また、佐賀の人…なのかもしれません。

――私にとっては、幕末・明治期の歴史ほど調べていない時代ですが、

三者三様に、現代の佐賀市から、佐賀県を思わせる要素にもつながるので、このような時代を超えた人選になったのかな、とも思います。

参考:佐賀市ホームページ(外部リンク)「佐賀の12賢人」

次回は、また幕末・明治期以降の近代に話が戻るものの、さらに“賢人の数”は増え、今度は県内全域の話へと展開していきます。

「増える賢人の謎」と題したシリーズですが、9賢人から今度は3名が増えて、12賢人となります。

ただ、今回は“特別編”と言っても良いかもしれません。紹介する3名が、幕末・明治期の人物ではないのです。近代からは随分と、時代の遡りがあります。

○成富兵庫茂安…戦国時代に活躍した人。鍋島家に仕えた武将。

急に舞台は、およそ400年前。一時は九州北部をほぼ支配下に入れていた、龍造寺隆信公が無念の最期を迎えたことにより、混乱が生じていました。

しかし、まだ大丈夫。佐賀には知略に優れた鍋島直茂・勝茂の父子が健在ですので、きっと何とかしてくれるはず!という時代。

その家臣で、のち佐賀藩の初代になる鍋島勝茂公を支える存在となり、曲者(策士)としても知られたのが、成富兵庫茂安。

――あの加藤清正公から、配下に加わらないか?と勧誘を受けるも

一万石(大名クラス?)でどうか、という待遇での打診だったようですが、「おいは、二君には仕えられんです。」という感じに、お断りしたと聞きます。

その後、江戸初期に行った仕事で、現在も佐賀県では「水利の神」とも称されるという、成富兵庫茂安。

いわば水を操る達人なので、熊本の治水を考えぬいた加藤清正公とも関わりが深いなら、このスカウトの話はすごく説得力がある、と思います。

――さて、現代まで続く、という佐賀の水利システム

綿密な実験を重ね、幾多の工事で作りあげた、佐賀平野に水を行き渡らせるシステム(仕組み)。大地を潤して、豊かな実りをもたらしました。

佐賀といえば、まずは農業の県。佐賀市大和町にある「さが水ものがたり館」という施設では、成富兵庫茂安の業績も学ぶことができるそうです。

○高遊外売茶翁…江戸時代の茶人。佐賀の支藩の一つ・蓮池藩の出身。

実務家が多いラインナップに、ここだけ妙に癒やし系なのが、逆に佐賀っぽくあります。「お茶でも飲まんね~」ってなります。

お茶だけでなく、使う道具にも深い愛情を持ったという、この方。禅を深く学んだ僧でもあり、文化人としてもハイレベルの様子。

美術に疎い私でも名前は知っている、伊藤若冲や池大雅といった絵画の世界の大家とも交流あり、だそうです。

――なお、この方の「お茶」というのは、お抹茶ではなく、煎茶だそうで、

いわゆる「茶道」のイメージとは少し違う、「煎茶道」の祖という位置づけ。

中国伝来の煎茶は、江戸期も海外と接点があった長崎や、京都でもお茶といえば…という、宇治の禅寺で学んだようです。

そして、およそ300年ぐらい前、京都の東山に「通仙亭」という庵を構え、そこは文化人(文人墨客)が集まる場所となっていきました。

お茶を売りながら、修行してきた禅や、人の道を説いたらしく、当時の京都で「売茶翁」として評判となった…という人物。

――茶道具を大事にしていた、その高遊外売茶翁。

自身に最期の時が近づいてきた…と察すると、売茶業をやめて、大事にしていた茶道具も燃やしたと聞きます。

「愛用する茶道具が俗世に渡り、売り買いされるのを不憫(ふびん)に思った」からだといいます。モノの行く末までも考える、そんな繊細な神経の持ち主。

――なお、“売茶翁”の出身である、佐賀の蓮池藩は…

現在の佐賀県西部にあり、お茶の生産地として知られる、嬉野に大きい領地があったと聞きます。

また、県の産業としては陶磁器など茶道具の印象も強い、窯業で有名ですし、この方も佐賀をイメージさせるには、良い人選かもしれません。

佐賀の市街地にある「肥前通仙亭」は、京都での売茶翁の庵がモデルかなと思います。私は入館するタイミングを外しましたが、いずれ機会があれば…

○徐福…紀元前(弥生時代)に、秦の始皇帝に仕えたとされる学者。

…なんと、紀元前!2,200年ぐらい昔の人のようです。呪術・祈祷や占星術から天文学や医薬にも通じるという、同時代の科学者という感じでしょうか。

少し整理を試みると、古代の中国を統一した始皇帝の命令により、不老不死の薬を探すため、秦の国をあとにして、海に出ていた人物。

佐賀に上陸したという伝説もあり、もはや“古代ミステリー”の領域の話。

けっこう、佐賀には伝承も多く残り、金立山で不老不死の仙薬を探し回っていた…とかいう話もあるらしいです。

有明海から佐賀市諸富町に上陸して、同市の金立町の山まで北上という、壮大な伝説が佐賀市内で完結してしまう勢い。

――徐福が、佐賀の開拓を進めたか…古代ロマンの物語ではありますが

伝説の人物であるゆえ、全国各地に徐福の言い伝えはあるそうですが、佐賀の金立町には「徐福長寿館」という施設まであるそうです。

佐賀県は「人口10万人あたりの薬局の数」が全国でも一番多いと聞きますし、県東部の鳥栖市を中心に、製薬業もけっこう盛んな地域性があります。

「不老不死の仙薬」を探し回るのも、また、佐賀の人…なのかもしれません。

――私にとっては、幕末・明治期の歴史ほど調べていない時代ですが、

三者三様に、現代の佐賀市から、佐賀県を思わせる要素にもつながるので、このような時代を超えた人選になったのかな、とも思います。

参考:佐賀市ホームページ(外部リンク)「佐賀の12賢人」

次回は、また幕末・明治期以降の近代に話が戻るものの、さらに“賢人の数”は増え、今度は県内全域の話へと展開していきます。

2025年01月18日

「シリーズ・増える“賢人”の謎(③佐賀の九賢人)」

前回は「佐賀の七賢人」が、1名多く「八賢人」とも呼ばれることを語りました。

佐賀城本丸歴史館で、日曜に演じられる寸劇は『佐賀の八賢人おもてなし隊』という団体の活動によるもので、私も帰省できた時期はよく観に行きました。

公演は3名(三賢人)で、1つの物語を演じる構成が基本のため、“先生”である8人目・枝吉神陽の存在で、ストーリーが成り立っている演目も多いようです。

〔参考のリンク先〕「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」について

※当ブログは団体の活動とは無関係ですが、個人的には影響も受けており、影ながら応援もしています。

――さらに、数の上積みが続く「佐賀の賢人」の話。

今回は九賢人へと話が展開します。幕末・明治期の佐賀の偉人は、政治家・官僚として活躍した、お殿様や志士たちだけではありません。

幕末期に西洋医学の導入でもトップクラスだった、佐賀藩。明治期の医学にも、強い影響を与えています。

佐賀からは明治期に、日本の医学がドイツに倣って進化した、きっかけを作った人物も出ています。その名は、相良知安。

昔、病院に行っては、お医者さんが何やらグシャグシャした文字を「カルテ」と呼ばれる書面に記していたことを思い起こします。

この「カルテ」という呼称も、そこに書いていた「ドイツ語」も、きっと、この佐賀の医学者の影響だったのですね。

――幕末・明治期の医学者、相良知安で9人目(九賢人)。

幼少期には江藤新平の近所に住んでいたとか、一時期は大隈重信と家が隣だったとか、『佐賀の七賢人』との関係も見え隠れします。

現在で言えば佐賀市内の中心近くに、結構すごい人たちが揃った幕末期。

おそらく県外ではあまり知られていない、相良知安ですが、第一大学区医学校(現・東京大学医学部)の初代校長という情報もあります。

――これが明治5年(1872年)のことだそうですが、

その東京大学医学部の源流は、少し先輩の世代・伊東玄朴(神埼市出身)が幕末の安政5年(1858年)に、江戸の神田に設立した種痘所だといいます。

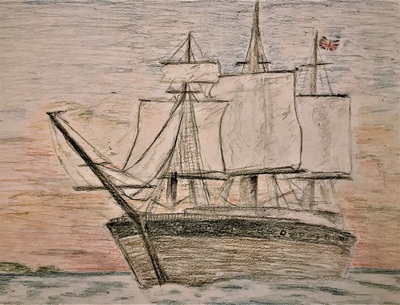

写真は、佐賀のお殿様・鍋島直正公が、我が子に種痘を行うのを見守る図ですが、当時の佐賀藩は、相当に医学のレベルも高かったことが窺えます。

さて、お話が幕末・明治期の「佐賀の九賢人」まで進みましたが、皆様の中には「12賢人」という呼称を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

但し、ここからは、少し様子が違ってきます。次に出て来る名は、幕末・明治期の人物ではありません。随分と時代を遡っていきます。

佐賀城本丸歴史館で、日曜に演じられる寸劇は『佐賀の八賢人おもてなし隊』という団体の活動によるもので、私も帰省できた時期はよく観に行きました。

公演は3名(三賢人)で、1つの物語を演じる構成が基本のため、“先生”である8人目・枝吉神陽の存在で、ストーリーが成り立っている演目も多いようです。

〔参考のリンク先〕「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」について

※当ブログは団体の活動とは無関係ですが、個人的には影響も受けており、影ながら応援もしています。

――さらに、数の上積みが続く「佐賀の賢人」の話。

今回は九賢人へと話が展開します。幕末・明治期の佐賀の偉人は、政治家・官僚として活躍した、お殿様や志士たちだけではありません。

幕末期に西洋医学の導入でもトップクラスだった、佐賀藩。明治期の医学にも、強い影響を与えています。

佐賀からは明治期に、日本の医学がドイツに倣って進化した、きっかけを作った人物も出ています。その名は、相良知安。

昔、病院に行っては、お医者さんが何やらグシャグシャした文字を「カルテ」と呼ばれる書面に記していたことを思い起こします。

この「カルテ」という呼称も、そこに書いていた「ドイツ語」も、きっと、この佐賀の医学者の影響だったのですね。

――幕末・明治期の医学者、相良知安で9人目(九賢人)。

幼少期には江藤新平の近所に住んでいたとか、一時期は大隈重信と家が隣だったとか、『佐賀の七賢人』との関係も見え隠れします。

現在で言えば佐賀市内の中心近くに、結構すごい人たちが揃った幕末期。

おそらく県外ではあまり知られていない、相良知安ですが、第一大学区医学校(現・東京大学医学部)の初代校長という情報もあります。

――これが明治5年(1872年)のことだそうですが、

その東京大学医学部の源流は、少し先輩の世代・伊東玄朴(神埼市出身)が幕末の安政5年(1858年)に、江戸の神田に設立した種痘所だといいます。

写真は、佐賀のお殿様・鍋島直正公が、我が子に種痘を行うのを見守る図ですが、当時の佐賀藩は、相当に医学のレベルも高かったことが窺えます。

さて、お話が幕末・明治期の「佐賀の九賢人」まで進みましたが、皆様の中には「12賢人」という呼称を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

但し、ここからは、少し様子が違ってきます。次に出て来る名は、幕末・明治期の人物ではありません。随分と時代を遡っていきます。

2025年01月09日

「シリーズ・増える“賢人”の謎(②佐賀の八賢人)」

今から半世紀ほど前。どこからともなく語られ出した…という「佐賀の七賢人」という言葉。

おそらく十数年前。私は人数が1名多い、「八賢人」という呼称を確認しました。今回は、7名→8名に増えた、その顛末を追います。

――幕末・明治期に近代日本の礎を築く…

実務家や技術者が多いものだから、手がけた仕事の凄さが一般的には伝わりづらく、“映え”や“受け”がいまいちの「佐賀の賢人たち」。

混乱の極みだった、幕末から明治への移行期。西洋の学問にも通じ、仕事を捌ける人間がある程度はいなければ、近代国家は成り立たなかったでしょう。

佐賀藩は江戸時代も、お隣の長崎を通じて、西洋の文物も取り込んでいますから、“洋学通”としては、年季が入っています。

――戊辰戦争の始まり(鳥羽伏見の戦い)の際には

幕府を倒すために参戦するどころか、現地にいなかった佐賀藩。それ以前に徳川政権の近代化には、数十年前から協力的だった経過もあります。

海外を意識するためか、佐賀藩の思考としては、隙を生じる国内の戦を嫌い、倒幕には消極的。一方で、内戦の早期終結にはかなり貢献しています。

…とはいえ、本来なら参戦が遅れたことで、冷遇されるはずの佐賀藩出身者。

――佐賀藩士たちは自らの能力で、

新政府の中枢へと入ることになり、明治初期には、前回の「佐賀の七賢人」のうち四名が卿(大臣)に就任しています。

司法卿(法律)…江藤新平

大蔵卿(財務)…大隈重信

外務卿(外交)…副島種臣

文部卿(教育)…大木喬任

※2019年の「第2回さが維新まつり」より(当時の『佐賀の八賢人おもてなし隊』のメンバーの皆様)

――そうそう、なぜ「七賢人」が「八賢人」に増えたかの話でした。

この4人の師匠(先生)は、同一人物なのです。それが「七賢人」に彼らの先生も、加えるべきという話になったのでしょう。

その人物とは、佐賀藩の国学者・枝吉神陽。

――ところで、幕末期の“先生”として、最も有名なのは、

おそらく長州(山口県)の吉田松陰でしょう。その松陰先生が若き日に全国を回ったこと自体は、幾度か大河ドラマでも描写があったと思います。

その諸国修行中に、山口県に近い九州にも来ており、佐賀に立ち寄ったときには、枝吉神陽と会ったこともあるようです。

――その後、吉田松陰は友人宛ての手紙に、

「枝吉神陽は“奇男子”なり」とか、「必ずお会いなさるべき」とか記したそう。

若き松陰が「九州に行くなら、すごい人がいるから必ず会うべきだ!」と伝えたわけですから、神陽が持っていたオーラというか、カリスマ性を感じます。

――幕末期の佐賀藩は、さらに“西洋かぶれ”が強めでしたから、

神陽先生は、佐賀城下で“義祭同盟”という結社を主宰しますが、国学者がリーダーなのに、あわせて洋学(蘭学)も学んでいた弟子が多いのが特徴です。

また、神陽の門下生には“破天荒の大事業”とも称される東京~長崎間での電信開通を成し遂げた、石丸安世など技術分野で活躍した人も見かけます。

和洋・文理に通じる、実践的な学問の仕方を教えていたのでしょう。

――ここまでの先生ならば、最初から「八賢人」では?

「佐賀の七賢人」が語られ始めた時、おそらくは、明治期まで存命だった人物を基準にした、と推測しています。

佐賀の志士たちにとって偉大な師匠だった、枝吉神陽。残念なことに、明治の新時代をその目で見ることはなかったのです。

その最期は、妻の看病をしたところ、同じ病に倒れたものでした。当時、猛威をふるった伝染病・コレラです。

――ただ、神陽先生の後ろ姿は、最後までカッコ良かったようで。

妻が先立ってから、夫・神陽が亡くなるまでが2日間といいますが、旅立つまでに残された時間で、亡き妻を埋葬してから世を去ったと聞きます。

この責任感に高い人格と、深い愛情が思われるのですね。

門下生たち(とくに実弟の副島種臣)には中途半端を許さない、厳しい師匠でもありましたが、お年寄りにも子どもにも優しかったという、枝吉神陽。

個人的には「佐賀の七賢人」を知ってから、「実は、八賢人だった!」という語り方が好みです。

○参考記事〔本編での描き方〕

第19話「閑叟上洛」⑦(愛する者へ、最後の講義)

おそらく十数年前。私は人数が1名多い、「八賢人」という呼称を確認しました。今回は、7名→8名に増えた、その顛末を追います。

――幕末・明治期に近代日本の礎を築く…

実務家や技術者が多いものだから、手がけた仕事の凄さが一般的には伝わりづらく、“映え”や“受け”がいまいちの「佐賀の賢人たち」。

混乱の極みだった、幕末から明治への移行期。西洋の学問にも通じ、仕事を捌ける人間がある程度はいなければ、近代国家は成り立たなかったでしょう。

佐賀藩は江戸時代も、お隣の長崎を通じて、西洋の文物も取り込んでいますから、“洋学通”としては、年季が入っています。

――戊辰戦争の始まり(鳥羽伏見の戦い)の際には

幕府を倒すために参戦するどころか、現地にいなかった佐賀藩。それ以前に徳川政権の近代化には、数十年前から協力的だった経過もあります。

海外を意識するためか、佐賀藩の思考としては、隙を生じる国内の戦を嫌い、倒幕には消極的。一方で、内戦の早期終結にはかなり貢献しています。

…とはいえ、本来なら参戦が遅れたことで、冷遇されるはずの佐賀藩出身者。

――佐賀藩士たちは自らの能力で、

新政府の中枢へと入ることになり、明治初期には、前回の「佐賀の七賢人」のうち四名が卿(大臣)に就任しています。

司法卿(法律)…江藤新平

大蔵卿(財務)…大隈重信

外務卿(外交)…副島種臣

文部卿(教育)…大木喬任

※2019年の「第2回さが維新まつり」より(当時の『佐賀の八賢人おもてなし隊』のメンバーの皆様)

――そうそう、なぜ「七賢人」が「八賢人」に増えたかの話でした。

この4人の師匠(先生)は、同一人物なのです。それが「七賢人」に彼らの先生も、加えるべきという話になったのでしょう。

その人物とは、佐賀藩の国学者・枝吉神陽。

――ところで、幕末期の“先生”として、最も有名なのは、

おそらく長州(山口県)の吉田松陰でしょう。その松陰先生が若き日に全国を回ったこと自体は、幾度か大河ドラマでも描写があったと思います。

その諸国修行中に、山口県に近い九州にも来ており、佐賀に立ち寄ったときには、枝吉神陽と会ったこともあるようです。

――その後、吉田松陰は友人宛ての手紙に、

「枝吉神陽は“奇男子”なり」とか、「必ずお会いなさるべき」とか記したそう。

若き松陰が「九州に行くなら、すごい人がいるから必ず会うべきだ!」と伝えたわけですから、神陽が持っていたオーラというか、カリスマ性を感じます。

――幕末期の佐賀藩は、さらに“西洋かぶれ”が強めでしたから、

神陽先生は、佐賀城下で“義祭同盟”という結社を主宰しますが、国学者がリーダーなのに、あわせて洋学(蘭学)も学んでいた弟子が多いのが特徴です。

また、神陽の門下生には“破天荒の大事業”とも称される東京~長崎間での電信開通を成し遂げた、石丸安世など技術分野で活躍した人も見かけます。

和洋・文理に通じる、実践的な学問の仕方を教えていたのでしょう。

――ここまでの先生ならば、最初から「八賢人」では?

「佐賀の七賢人」が語られ始めた時、おそらくは、明治期まで存命だった人物を基準にした、と推測しています。

佐賀の志士たちにとって偉大な師匠だった、枝吉神陽。残念なことに、明治の新時代をその目で見ることはなかったのです。

その最期は、妻の看病をしたところ、同じ病に倒れたものでした。当時、猛威をふるった伝染病・コレラです。

――ただ、神陽先生の後ろ姿は、最後までカッコ良かったようで。

妻が先立ってから、夫・神陽が亡くなるまでが2日間といいますが、旅立つまでに残された時間で、亡き妻を埋葬してから世を去ったと聞きます。

この責任感に高い人格と、深い愛情が思われるのですね。

門下生たち(とくに実弟の副島種臣)には中途半端を許さない、厳しい師匠でもありましたが、お年寄りにも子どもにも優しかったという、枝吉神陽。

個人的には「佐賀の七賢人」を知ってから、「実は、八賢人だった!」という語り方が好みです。

○参考記事〔本編での描き方〕

2025年01月04日

「新春特集・増える“賢人”の謎(①佐賀の七賢人)」

今年(令和7年・2025年)、一本目の記事です。本年もよろしくお願いします。

世間では、正月気分も満ちあふれましたが、「もう、仕事が始まった」「もともと、働いている!」という人も少なくなかったはず。

また、せっかくお休みなのにインフルエンザやコロナで高熱を出すなど、寝込んでしまった方も結構いるようです。

――いろんな年始を迎えた皆様に、エールを送るつもりで。

功績ほどには語られず、苦労や頑張りがしっかりと伝わっていない印象もある「佐賀の賢人たち」のお話。新春からの特集で、シリーズとして語る予定です。

そんな賢人たちの魅力を記事にすることも今年のテーマですが、この企画は県内に住んでいるいとこが、以前、ふと発したひと言から始まっています。

聞けば「佐賀の賢人は、知らない間に数が増えている…」と。年頭のシリーズは“歴史系ブログ”としての復活を目指し、この謎を深掘りしてみます。

――年末の記事でも、お話しましたように。

昭和50年代、西暦にして1975年頃からの時期に、佐賀では幕末の歴史を見直す動きがあったと考えています。

その頃、“佐賀の七賢人”という呼称も、どこからともなく語られ出したようで、私もその発祥を確認できてはいません。

――“七賢人”のメンバー構成としては、

幕末に世界を見ていた、お殿様。西洋の知識や技術を進取し、日本を近代へと先導した佐賀藩主(第10代)・鍋島直正公。

明治初頭、幕府の奉行所の時代から一気に、近代の司法・行政の制度を造り上げた、稀才の立法家・江藤新平。

通貨単位を“円”に定め、鉄道を通したり、太陽暦を導入したり…と、明治の近代化の原動力。政党組織からは初の内閣総理大臣にもなった、大隈重信。

――ここまでで、3人を数えます。続いて、直正公の忠実な配下2人。

幕末期に“蝦夷地”(現在の北海道)を探索。明治期に人口数名のほぼ原野だった土地に、日本五大都市圏の一・札幌を設計し創り始めたのが、島義勇。

もう1人は佐賀藩の研究主任として活躍しました。現代で、世界遺産となった“三重津海軍所”の責任者として、幕末期に実用の蒸気船まで開発。

明治期にはウィーン万博への出展も主導し、維新後に荒廃した京都の復活を期して内国勧業博覧会を開催。日本赤十字社の創設でも有名な、佐野常民。

――ここまでで、5賢人。ラストの2人は、さらに玄人好みです。

日本古来の思想を探求する国学者でありながら、長崎で西洋の学問も地道に勉強し、明治初期の外交で活躍。

朝廷の政権を、近代の仕組みに合わせた影の功労者でもある、信望の高い知識人・副島種臣。

ラスト1人は東京を日本の首都とする段取りを組んだ人(のち東京府知事)。学制に深く関わった“義務教育”制度の立役者。

初代・文部卿(のちに文部大臣にも着任)として、近代の教育制度を築いた、大木喬任。

――以上、一気に語ったのが「佐賀の七賢人」。

今回は勢い重視で語ってみましたので、表現が粗いところはご容赦ください。

いまの佐賀県では、PRも進んで「そんぐらいは常識とよ」と仰る方も増えたでしょう。まずは県内の人が知る。これが大切なのは語るまでもありません。

しかし、「佐賀の七賢人」をもってしても全国区の知名度はさほど高くない印象で、文学作品やドラマなどへの登場が少なかったことが要因と考えています。

頑張っているのに、役立ってきたのに地味。「あぁ、アピールが下手なのが、佐賀県人のサガなのか。」ここは、私たちに突きつけられた課題であります。

ところが、その問題の解決を待たず、十数年ぐらい前から「八賢人」という別の語り方も出てきたのです。

(続く)

世間では、正月気分も満ちあふれましたが、「もう、仕事が始まった」「もともと、働いている!」という人も少なくなかったはず。

また、せっかくお休みなのにインフルエンザやコロナで高熱を出すなど、寝込んでしまった方も結構いるようです。

――いろんな年始を迎えた皆様に、エールを送るつもりで。

功績ほどには語られず、苦労や頑張りがしっかりと伝わっていない印象もある「佐賀の賢人たち」のお話。新春からの特集で、シリーズとして語る予定です。

そんな賢人たちの魅力を記事にすることも今年のテーマですが、この企画は県内に住んでいるいとこが、以前、ふと発したひと言から始まっています。

聞けば「佐賀の賢人は、知らない間に数が増えている…」と。年頭のシリーズは“歴史系ブログ”としての復活を目指し、この謎を深掘りしてみます。

――年末の記事でも、お話しましたように。

昭和50年代、西暦にして1975年頃からの時期に、佐賀では幕末の歴史を見直す動きがあったと考えています。

その頃、“佐賀の七賢人”という呼称も、どこからともなく語られ出したようで、私もその発祥を確認できてはいません。

――“七賢人”のメンバー構成としては、

幕末に世界を見ていた、お殿様。西洋の知識や技術を進取し、日本を近代へと先導した佐賀藩主(第10代)・鍋島直正公。

明治初頭、幕府の奉行所の時代から一気に、近代の司法・行政の制度を造り上げた、稀才の立法家・江藤新平。

通貨単位を“円”に定め、鉄道を通したり、太陽暦を導入したり…と、明治の近代化の原動力。政党組織からは初の内閣総理大臣にもなった、大隈重信。

――ここまでで、3人を数えます。続いて、直正公の忠実な配下2人。

幕末期に“蝦夷地”(現在の北海道)を探索。明治期に人口数名のほぼ原野だった土地に、日本五大都市圏の一・札幌を設計し創り始めたのが、島義勇。

もう1人は佐賀藩の研究主任として活躍しました。現代で、世界遺産となった“三重津海軍所”の責任者として、幕末期に実用の蒸気船まで開発。

明治期にはウィーン万博への出展も主導し、維新後に荒廃した京都の復活を期して内国勧業博覧会を開催。日本赤十字社の創設でも有名な、佐野常民。

――ここまでで、5賢人。ラストの2人は、さらに玄人好みです。

日本古来の思想を探求する国学者でありながら、長崎で西洋の学問も地道に勉強し、明治初期の外交で活躍。

朝廷の政権を、近代の仕組みに合わせた影の功労者でもある、信望の高い知識人・副島種臣。

ラスト1人は東京を日本の首都とする段取りを組んだ人(のち東京府知事)。学制に深く関わった“義務教育”制度の立役者。

初代・文部卿(のちに文部大臣にも着任)として、近代の教育制度を築いた、大木喬任。

――以上、一気に語ったのが「佐賀の七賢人」。

今回は勢い重視で語ってみましたので、表現が粗いところはご容赦ください。

いまの佐賀県では、PRも進んで「そんぐらいは常識とよ」と仰る方も増えたでしょう。まずは県内の人が知る。これが大切なのは語るまでもありません。

しかし、「佐賀の七賢人」をもってしても全国区の知名度はさほど高くない印象で、文学作品やドラマなどへの登場が少なかったことが要因と考えています。

頑張っているのに、役立ってきたのに地味。「あぁ、アピールが下手なのが、佐賀県人のサガなのか。」ここは、私たちに突きつけられた課題であります。

ところが、その問題の解決を待たず、十数年ぐらい前から「八賢人」という別の語り方も出てきたのです。

(続く)

2021年07月03日

「なんもなか…日々に」

こんばんは。

いつもお読みいただいている皆様には、伝わっているかもしれません。いまの私は「叩きつけるように日々を消費している」そんな気持ちでいます。

…めぐる季節を感じる心のゆとりもなく、気が付けば7月。もう夏になりました。

――しかし、佐賀を想う時だけは…

私の心は“自由”であるのです。そして、『さがファンブログ』ほど佐賀の今を、私に届けてくれるものも無いです。

「佐賀駅に七夕飾りが出た」とか「長崎街道には気になるお店がいろいろあるが、歩くと暑い…」とか。

麦畑、水田などに郷里の季節の移ろいを感じることができ、県内の名所・絶景など、佐賀県全域にわたる知識も蓄えられていきます。

…こうして、私は遠く夕陽を見れば、伊万里の海を想うまでになりました。

――日々の暮らしの丁寧であること。

「虫を警戒しながらブルーベリーを摘む」「すももを収穫しようとして危うい目にあった…」とか。

私の日々に比して“生きてる感”の躍動する記事がよく見られます。ただ酷暑でもあり、屋外での作業の際はくれぐれもご注意のほどを。

…そういえば、佐賀に住む私の叔父上が、時おり果物や野菜を送ってくれます。きっと皆様のように収穫しているのだと思います。

――いま、佐賀とつながることの意味。

ブログ開始から1年7か月ばかり。本来ならば“帰藩”のチャンスもあったのですが、コロナ禍の影響は大きく、この間は一度も佐賀に帰れていません。

私自身での現地調査は当然ストップし、最近では時間や体力の不足もあって、書籍・ネットでの調べ物も滞りがちです。

「大河ドラマ」を軸に綴るはずが、佐賀県の存在を強く感じる『ゾンビランドサガ』のレポートに走ったりしました。いや、これはこれで楽しいのですが。

――道に迷っても、走り続けるべきなのか…

本日、何となく某検索サイトで「佐賀 大河」と検索したところ、なんと検索結果の表示でトップに。最近は“文章が走っていない”と感じていたので、意外でした。

これも一瞬のことで、すぐに順位は下がると思いますが、日々ご覧いただいている皆様のおかげと言うほかありません。

当ブログを初見の方にも「もうじき佐賀の大河ドラマが来るかも!」と思える内容まで高めたいのですが、道は遠い…と感じます。

――これも『さがファンブログ』から辿った情報で…

佐賀市のシティプロモーション(都市の魅力発信)動画を参照しました。今回の目的は、移住の促進。相変わらず“攻めた”内容だと感心していたところです。

…いまの佐賀の暮らしの平穏を守るため「佐賀市には“何も無い”と思わせて、移住を“阻止”する特殊任務」を背負った部署の活躍を描くストーリー。

――作品名は『佐賀市 なんもな課』。

この部署がもがけばもがくほど、かえって佐賀市の魅力が明らかになってしまうという逆説的な物語を描く、移住プロモーション動画でした。

佐賀の人はすぐに謙遜して「何も無かところです」と言うけれども、隠し通せない魅力がある。私には製作者の意図がよくわかる気がする、そんな作品でした。

参照:外部サイト(佐賀市シティプロモーション室)※動画(ムービー)は画面下部から。

https://www.city.saga.lg.jp/promotion/main/987.html

いつもお読みいただいている皆様には、伝わっているかもしれません。いまの私は「叩きつけるように日々を消費している」そんな気持ちでいます。

…めぐる季節を感じる心のゆとりもなく、気が付けば7月。もう夏になりました。

――しかし、佐賀を想う時だけは…

私の心は“自由”であるのです。そして、『さがファンブログ』ほど佐賀の今を、私に届けてくれるものも無いです。

「佐賀駅に七夕飾りが出た」とか「長崎街道には気になるお店がいろいろあるが、歩くと暑い…」とか。

麦畑、水田などに郷里の季節の移ろいを感じることができ、県内の名所・絶景など、佐賀県全域にわたる知識も蓄えられていきます。

…こうして、私は遠く夕陽を見れば、伊万里の海を想うまでになりました。

――日々の暮らしの丁寧であること。

「虫を警戒しながらブルーベリーを摘む」「すももを収穫しようとして危うい目にあった…」とか。

私の日々に比して“生きてる感”の躍動する記事がよく見られます。ただ酷暑でもあり、屋外での作業の際はくれぐれもご注意のほどを。

…そういえば、佐賀に住む私の叔父上が、時おり果物や野菜を送ってくれます。きっと皆様のように収穫しているのだと思います。

――いま、佐賀とつながることの意味。

ブログ開始から1年7か月ばかり。本来ならば“帰藩”のチャンスもあったのですが、コロナ禍の影響は大きく、この間は一度も佐賀に帰れていません。

私自身での現地調査は当然ストップし、最近では時間や体力の不足もあって、書籍・ネットでの調べ物も滞りがちです。

「大河ドラマ」を軸に綴るはずが、佐賀県の存在を強く感じる『ゾンビランドサガ』のレポートに走ったりしました。いや、これはこれで楽しいのですが。

――道に迷っても、走り続けるべきなのか…

本日、何となく某検索サイトで「佐賀 大河」と検索したところ、なんと検索結果の表示でトップに。最近は“文章が走っていない”と感じていたので、意外でした。

これも一瞬のことで、すぐに順位は下がると思いますが、日々ご覧いただいている皆様のおかげと言うほかありません。

当ブログを初見の方にも「もうじき佐賀の大河ドラマが来るかも!」と思える内容まで高めたいのですが、道は遠い…と感じます。

――これも『さがファンブログ』から辿った情報で…

佐賀市のシティプロモーション(都市の魅力発信)動画を参照しました。今回の目的は、移住の促進。相変わらず“攻めた”内容だと感心していたところです。

…いまの佐賀の暮らしの平穏を守るため「佐賀市には“何も無い”と思わせて、移住を“阻止”する特殊任務」を背負った部署の活躍を描くストーリー。

――作品名は『佐賀市 なんもな課』。

この部署がもがけばもがくほど、かえって佐賀市の魅力が明らかになってしまうという逆説的な物語を描く、移住プロモーション動画でした。

佐賀の人はすぐに謙遜して「何も無かところです」と言うけれども、隠し通せない魅力がある。私には製作者の意図がよくわかる気がする、そんな作品でした。

参照:外部サイト(佐賀市シティプロモーション室)※動画(ムービー)は画面下部から。

https://www.city.saga.lg.jp/promotion/main/987.html

2021年05月29日

「夢の舞台は、隣の県」〔長崎駅〕

こんばんは。

“西九州新幹線”の開業を控えた沿線のシリーズも、ひとまず最終回。

これは余談ですが、他地域に住む私は、たぶん佐賀の皆様より先に見た「ゾンビランドサガR」がまさかの展開だったので、衝撃を受けながら書いてます。

――さて終着点は、長崎駅。

江戸時代。オランダを通じて西洋に開かれた唯一の窓口・長崎。

幕末の開国後も存在感が大きかった理由は、国際都市としての蓄積。そして長崎が“自由な場所”だったことが挙げられます。

横浜は開港後、江戸に近いことで急速に発展しました。一方で“首都”に近すぎる港町には、厳しい出入りの監視はあったそうです。

――「それに比べて、長崎は動きやすいぜよ!」

…という言葉を発したかは、定かではありません。坂本龍馬などの志士が長崎で活動したのは有名な話。

大河ドラマ『龍馬伝』の放映中は、主演の福山雅治さんが長崎出身ということも手伝ってか、かなりの経済効果があったと聞きます。

――その龍馬が作った“亀山社中”は…

ざっくり分類すると“貿易商社”ですね。長崎の商人である大浦慶も『龍馬伝』に登場していました。余貴美子さんが演じていたかと思います。

凄腕の貿易商だった女性。彼女の活躍により、佐賀の製茶ブランド“嬉野茶”はさり気なく世界進出を果たしています。

〔参照:「主に嬉野市民の方を対象にしたつぶやき(前編)」〕

――長崎の幕末に、大浦慶という人物を語ると…

幕末の志士たちの支援者としての姿が。この貿易商とのつながりを調べると、なぜだか坂本龍馬より先に名前が出て来ることもあるのが…大隈重信。

“本編”では、大隈を小さいときから母親大好き、わりと要領が良く先輩にはしっかり甘える…感じに描いています。

〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(14)限りなき“母の愛”〕

――何冊かの書籍を参照し、私が知ったこと。

大隈重信は、幕末期の長崎で、かなり貿易業務に当たっているようです。

当時、藩の重役だった鍋島河内(現・佐賀県みやき町の領主)の影も見え隠れ。佐賀藩の資金調達のために、秘密裡に動いていた可能性が高そうです。

“嬉野茶”を扱った、大浦慶とのつながりには説得力を感じます。大隈だと10歳ほど年上の“お姉さん”のような感覚だった…としても不思議はないです。

――そして、大隈には長崎での“お兄さん”的存在も居ます。

明治期に“外務卿”となる副島種臣。大隈にお願いされて、佐賀藩の英学校・致遠館の責任者になります。

「難しい顔で洋書を翻訳し、数頁ずつ理解できると嬉しそうだった…」との微笑ましいエピソードも。

ちなみに、この英学校は“長崎の佐賀藩士”である諫早家家臣・山本家の屋敷内にあったと聞きます。

――そして、もう1人のお兄さん(?)は…

佐賀藩は英学校に、長崎奉行所でも英語を教えていた先生を呼びます。

オランダ生まれで若くしてアメリカに渡り、そして長崎に来た宣教師フルベッキ。大隈より8歳ほど年上なので、“お兄さん”呼ばわりしてみました!

「フルベッキなくして、大隈なし」とも言われ、早稲田大学で“建学の父”とまで称される存在だそうです。

――長崎の街を、自由闊達(かったつ)に動き回った大隈は…

のちに「もっと幕末に勉強しておけば良かった!」と語ったそうです。

近代の日本を引っ張っていく人材の多くが、自由な空気のあった長崎で学んでいます。まさに西洋の学問を志す者たちの“夢の舞台”であり続けた街。

佐賀藩が日本の近代化を先導できた理由は色々と考えますが、決定的な要因は「長崎に近かったから」というのは否めません。

…長崎駅。物話はこの街から始まるのでしょう。「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現すれば、地元・佐賀以上に観光に来るべき場所なのかもしれません。

“西九州新幹線”の開業を控えた沿線のシリーズも、ひとまず最終回。

これは余談ですが、他地域に住む私は、たぶん佐賀の皆様より先に見た「ゾンビランドサガR」がまさかの展開だったので、衝撃を受けながら書いてます。

――さて終着点は、長崎駅。

江戸時代。オランダを通じて西洋に開かれた唯一の窓口・長崎。

幕末の開国後も存在感が大きかった理由は、国際都市としての蓄積。そして長崎が“自由な場所”だったことが挙げられます。

横浜は開港後、江戸に近いことで急速に発展しました。一方で“首都”に近すぎる港町には、厳しい出入りの監視はあったそうです。

――「それに比べて、長崎は動きやすいぜよ!」

…という言葉を発したかは、定かではありません。坂本龍馬などの志士が長崎で活動したのは有名な話。

大河ドラマ『龍馬伝』の放映中は、主演の福山雅治さんが長崎出身ということも手伝ってか、かなりの経済効果があったと聞きます。

――その龍馬が作った“亀山社中”は…

ざっくり分類すると“貿易商社”ですね。長崎の商人である大浦慶も『龍馬伝』に登場していました。余貴美子さんが演じていたかと思います。

凄腕の貿易商だった女性。彼女の活躍により、佐賀の製茶ブランド“嬉野茶”はさり気なく世界進出を果たしています。

〔参照:

――長崎の幕末に、大浦慶という人物を語ると…

幕末の志士たちの支援者としての姿が。この貿易商とのつながりを調べると、なぜだか坂本龍馬より先に名前が出て来ることもあるのが…大隈重信。

“本編”では、大隈を小さいときから母親大好き、わりと要領が良く先輩にはしっかり甘える…感じに描いています。

〔参照:

――何冊かの書籍を参照し、私が知ったこと。

大隈重信は、幕末期の長崎で、かなり貿易業務に当たっているようです。

当時、藩の重役だった鍋島河内(現・佐賀県みやき町の領主)の影も見え隠れ。佐賀藩の資金調達のために、秘密裡に動いていた可能性が高そうです。

“嬉野茶”を扱った、大浦慶とのつながりには説得力を感じます。大隈だと10歳ほど年上の“お姉さん”のような感覚だった…としても不思議はないです。

――そして、大隈には長崎での“お兄さん”的存在も居ます。

明治期に“外務卿”となる副島種臣。大隈にお願いされて、佐賀藩の英学校・致遠館の責任者になります。

「難しい顔で洋書を翻訳し、数頁ずつ理解できると嬉しそうだった…」との微笑ましいエピソードも。

ちなみに、この英学校は“長崎の佐賀藩士”である諫早家家臣・山本家の屋敷内にあったと聞きます。

――そして、もう1人のお兄さん(?)は…

佐賀藩は英学校に、長崎奉行所でも英語を教えていた先生を呼びます。

オランダ生まれで若くしてアメリカに渡り、そして長崎に来た宣教師フルベッキ。大隈より8歳ほど年上なので、“お兄さん”呼ばわりしてみました!

「フルベッキなくして、大隈なし」とも言われ、早稲田大学で“建学の父”とまで称される存在だそうです。

――長崎の街を、自由闊達(かったつ)に動き回った大隈は…

のちに「もっと幕末に勉強しておけば良かった!」と語ったそうです。

近代の日本を引っ張っていく人材の多くが、自由な空気のあった長崎で学んでいます。まさに西洋の学問を志す者たちの“夢の舞台”であり続けた街。

佐賀藩が日本の近代化を先導できた理由は色々と考えますが、決定的な要因は「長崎に近かったから」というのは否めません。

…長崎駅。物話はこの街から始まるのでしょう。「幕末佐賀藩の大河ドラマ」が実現すれば、地元・佐賀以上に観光に来るべき場所なのかもしれません。

2021年05月26日

「佐賀と長崎をつなぐもの」〔諫早駅〕

こんばんは。

来年秋の“西九州新幹線”の開業を見越して、その盛り上がりを先取りすべく、佐賀・長崎をつなぐ「大河ドラマ」のネタを探し回る(?)シリーズ。

…初回の「武雄温泉駅」編から始めて、4駅目となりました。

――今回は、諫早駅です。

「しまった!私の手元には、諫早の写真が無いっ!」

早くもピンチ。しかし、私とて“佐賀藩士(?)”を名乗る者。この程度で挫(くじ)けたくありません。

「私はこれまでよく頑張ってきた!私は『佐賀のドラマ』が書ける者だ。今までも。そして、これからも…」

これで「私が挫けることは絶対に無い!」と続けば、『鬼滅の刃』っぽい言い回しですが、私に同作品の主人公のような精神力は無いので、時々折れそうです。

――「何の話だ!?」と思われた方へ

直接に名所のアピールが叶わずとも、諫早の魅力を語るための前振りでした。先ほどの“小芝居”。実は、「佐賀藩士」という言葉が重要だったのです。

…当地・長崎県諫早市ですが、江戸時代には“佐賀藩”の領内です。

もう少し詳しく言えば、佐賀藩の自治領の1つ・諫早領。ふだんから、当ブログをお読みの方ならば「もしや…あの並びか!」とお気づきかもしれません。

※太良町の竹崎城址展望台(諫早家初代・龍造寺家晴さまが活用した城跡)

――では、参ります!

「武雄・須古・多久…そして、諫早!」

「4か所揃って、“龍造寺四家”!」

今度は、グッと懐かしく『秘密戦隊ゴレンジャー』風にまとめてみました。

…説明しましょう。このグループは鍋島家のもと主家筋、龍造寺氏の流れをくむ家柄。佐賀藩の上級家臣団(親類同格)で、各地域の自治領主たちです。

――こうして戦国期の龍造寺家から連なる「諫早家」。

かなり領民から慕われた、ご領主だったとか。江戸中期(1750年)。うっかり、佐賀藩の後継争いに介入してしまった、諫早家。

自治領主も、家臣団ですから「出過ぎた真似(まね)を!」とばかりに、佐賀本藩から怒られます。下った処分は「領地“四千石”の没収」。

ここで、なぜか領民が「抗議をせんば!」「一揆ば起こさんね!」とヒートアップ。

――慌てたのは、諫早家。家老を領民たちの元へと走らせます。

家老は必死の説得で一揆を止め、そして、彼らと運命をともにした…

地元の“領主”のため領民が決起した、珍しい“百姓一揆”。騒動の経過には、諸説あるようですが、諫早家と領民に一体感があったのは間違いなさそうです。

当時の佐賀本藩も、領民たちの“諫早への愛”に思うところがあったのかもしれません。20年と経たないうちに、この四千石を諫早家に戻します。

この騒動の舞台は、長崎県諫早市から佐賀県太良町を結ぶルート上。ちなみに海側と山側で二手の道があり、太良町で合流、嬉野市の塩田に至るそうです。

――そして、先ほどの道を総称して「多良海道」。

“神秘”に満ちている…という表現もされる多良山系の大自然。『多良海道』は諫早市(長崎)と太良町(佐賀)が協力して“ブランド化”を進めている様子。

この県境の2市町は、江戸時代は諫早領としてつながります。山側(多良海道)と海側(竹崎街道)。「歴史の道」百選にも入って、今後に期待のエリアです。

ネットで検索すると『多良海道』のパンフレットも見られます。大自然の“神秘”の風景が続き、道に沿って人々の歴史が折り重なる…素敵な出来映えでした。

このつながりは、すでに諫早の強みの1つでしょう。

〔参照(太良町側の写真あり):「醒覚の剣」(満干)〕

――幕末期。長崎警備の担当・佐賀藩としては…

多良岳の裾野を縫うように“海道”を往けば、佐賀藩領から出ることなく長崎に向かうことが可能です。

時には佐賀藩主も通ったと聞きます。幕末の名君・鍋島直正も「此度はオランダの蒸気船に乗れるかのう!」と意気揚々と多良海道を進んだことでしょう。

近隣に海の難所も多く、諫早家の家老は燈台を設置。明治期に、子孫の早田市右衛門が、台風で失われた燈台を西洋式で再建する、世代を超えた快挙も。

〔参照(後半):「主に太良町民の皆様を対象にしたつぶやき」〕

――当時の長崎を描いた、ある絵図を見ました…

異国船に対する警備に、諫早家の活躍が確認できるようです。私が目にしたのは、1846(弘化三)年の絵図。三艘のフランス船が長崎に現れています。

…ペリー来航の7年ほど前。佐賀藩は海上に船を並べ、身を挺してフランス船が長崎市中に進入するのを阻止していたようです。

国際都市・長崎での外国とのトラブルは国の危機にもつながる恐れがありました。諫早の佐賀藩士たちも、神経を遣って警備にあたったと思うのです。

――長崎警護で重要な役割を果たした“諫早領”。

異国船の脅威が迫れば、長崎に近い立地で初動に対応し、佐賀本藩に急を知らせる役回り。まるで日本の海を守る“安全装置”のようです。

…地元・諫早の高校生が調べた資料にも、異国船に備えた“諫早の先人”の姿を見かけました。

先ほどの絵図の説明文には、諫早領をはじめ、武雄領、深堀(長崎)領といった佐賀藩の各地域から海上警備に集結しています。

――来年の開業を控えた“西九州新幹線”。

その沿線である、諫早・長崎の佐賀藩士たちが、最前線で「日本の表玄関」を守っていたこと。“本編”の第1部では、強調するチャンスを逃しています。

佐賀藩士(?)の後輩として、諫早領の“先輩方”の頑張りを表現しそこなうのは不本意なので、また、何か考えたいところです。

…諫早駅。佐賀へと続く「多良海道」。北を見れば大村。西へ進めば長崎。東に入れば島原。“西洋の風”を感じる分岐点。あふれる浪漫が感じられそうです。

来年秋の“西九州新幹線”の開業を見越して、その盛り上がりを先取りすべく、佐賀・長崎をつなぐ「大河ドラマ」のネタを探し回る(?)シリーズ。

…初回の「武雄温泉駅」編から始めて、4駅目となりました。

――今回は、諫早駅です。

「しまった!私の手元には、諫早の写真が無いっ!」

早くもピンチ。しかし、私とて“佐賀藩士(?)”を名乗る者。この程度で挫(くじ)けたくありません。

「私はこれまでよく頑張ってきた!私は『佐賀のドラマ』が書ける者だ。今までも。そして、これからも…」

これで「私が挫けることは絶対に無い!」と続けば、『鬼滅の刃』っぽい言い回しですが、私に同作品の主人公のような精神力は無いので、時々折れそうです。

――「何の話だ!?」と思われた方へ

直接に名所のアピールが叶わずとも、諫早の魅力を語るための前振りでした。先ほどの“小芝居”。実は、「佐賀藩士」という言葉が重要だったのです。

…当地・長崎県諫早市ですが、江戸時代には“佐賀藩”の領内です。

もう少し詳しく言えば、佐賀藩の自治領の1つ・諫早領。ふだんから、当ブログをお読みの方ならば「もしや…あの並びか!」とお気づきかもしれません。

※太良町の竹崎城址展望台(諫早家初代・龍造寺家晴さまが活用した城跡)

――では、参ります!

「武雄・須古・多久…そして、諫早!」

「4か所揃って、“龍造寺四家”!」

今度は、グッと懐かしく『秘密戦隊ゴレンジャー』風にまとめてみました。

…説明しましょう。このグループは鍋島家のもと主家筋、龍造寺氏の流れをくむ家柄。佐賀藩の上級家臣団(親類同格)で、各地域の自治領主たちです。

――こうして戦国期の龍造寺家から連なる「諫早家」。

かなり領民から慕われた、ご領主だったとか。江戸中期(1750年)。うっかり、佐賀藩の後継争いに介入してしまった、諫早家。

自治領主も、家臣団ですから「出過ぎた真似(まね)を!」とばかりに、佐賀本藩から怒られます。下った処分は「領地“四千石”の没収」。

ここで、なぜか領民が「抗議をせんば!」「一揆ば起こさんね!」とヒートアップ。

――慌てたのは、諫早家。家老を領民たちの元へと走らせます。

家老は必死の説得で一揆を止め、そして、彼らと運命をともにした…

地元の“領主”のため領民が決起した、珍しい“百姓一揆”。騒動の経過には、諸説あるようですが、諫早家と領民に一体感があったのは間違いなさそうです。

当時の佐賀本藩も、領民たちの“諫早への愛”に思うところがあったのかもしれません。20年と経たないうちに、この四千石を諫早家に戻します。

この騒動の舞台は、長崎県諫早市から佐賀県太良町を結ぶルート上。ちなみに海側と山側で二手の道があり、太良町で合流、嬉野市の塩田に至るそうです。

――そして、先ほどの道を総称して「多良海道」。

“神秘”に満ちている…という表現もされる多良山系の大自然。『多良海道』は諫早市(長崎)と太良町(佐賀)が協力して“ブランド化”を進めている様子。

この県境の2市町は、江戸時代は諫早領としてつながります。山側(多良海道)と海側(竹崎街道)。「歴史の道」百選にも入って、今後に期待のエリアです。

ネットで検索すると『多良海道』のパンフレットも見られます。大自然の“神秘”の風景が続き、道に沿って人々の歴史が折り重なる…素敵な出来映えでした。

このつながりは、すでに諫早の強みの1つでしょう。

〔参照(太良町側の写真あり):

――幕末期。長崎警備の担当・佐賀藩としては…

多良岳の裾野を縫うように“海道”を往けば、佐賀藩領から出ることなく長崎に向かうことが可能です。

時には佐賀藩主も通ったと聞きます。幕末の名君・鍋島直正も「此度はオランダの蒸気船に乗れるかのう!」と意気揚々と多良海道を進んだことでしょう。

近隣に海の難所も多く、諫早家の家老は燈台を設置。明治期に、子孫の早田市右衛門が、台風で失われた燈台を西洋式で再建する、世代を超えた快挙も。

〔参照(後半):

――当時の長崎を描いた、ある絵図を見ました…

異国船に対する警備に、諫早家の活躍が確認できるようです。私が目にしたのは、1846(弘化三)年の絵図。三艘のフランス船が長崎に現れています。

…ペリー来航の7年ほど前。佐賀藩は海上に船を並べ、身を挺してフランス船が長崎市中に進入するのを阻止していたようです。

国際都市・長崎での外国とのトラブルは国の危機にもつながる恐れがありました。諫早の佐賀藩士たちも、神経を遣って警備にあたったと思うのです。

――長崎警護で重要な役割を果たした“諫早領”。

異国船の脅威が迫れば、長崎に近い立地で初動に対応し、佐賀本藩に急を知らせる役回り。まるで日本の海を守る“安全装置”のようです。

…地元・諫早の高校生が調べた資料にも、異国船に備えた“諫早の先人”の姿を見かけました。

先ほどの絵図の説明文には、諫早領をはじめ、武雄領、深堀(長崎)領といった佐賀藩の各地域から海上警備に集結しています。

――来年の開業を控えた“西九州新幹線”。

その沿線である、諫早・長崎の佐賀藩士たちが、最前線で「日本の表玄関」を守っていたこと。“本編”の第1部では、強調するチャンスを逃しています。

佐賀藩士(?)の後輩として、諫早領の“先輩方”の頑張りを表現しそこなうのは不本意なので、また、何か考えたいところです。

…諫早駅。佐賀へと続く「多良海道」。北を見れば大村。西へ進めば長崎。東に入れば島原。“西洋の風”を感じる分岐点。あふれる浪漫が感じられそうです。

2021年05月23日

「鞍馬天狗は、長崎の人?」〔新大村駅〕

こんにちは。

来年秋に開業予定の西九州新幹線。沿線の魅力を“先取り”して語るシリーズ。今回から舞台が佐賀県から長崎県に移り、新たな視点を加えていきます。

幕末を舞台とした時代劇として知られる「鞍馬天狗」。もともとは、幕末期に興味が薄かった私は、“古い物語”だと思っていました。

――まず語りたいのは、NHKの木曜時代劇「鞍馬天狗」。

たしか十年以上前の作品だったと思いますが、狂言師・野村萬斎さんが主演。満月の高く上がる夜、白馬にまたがり駆け付ける覆面の剣士・鞍馬天狗。

愛馬の背に立ち、高く見下ろす目前に抜刀した侍たちが十数名ばかりか。揃いの羽織は、彼らが新選組の隊士であることを示しています。

野村萬斎版の「鞍馬天狗」は、公家の出身ながら幼少期から鞍馬の山に隠れ、剣の達人になっています。この辺りは映像化作品ごとに設定が異なるようです。

――新選組は不審な若侍(女性剣士)を追い、斬ろうとします。

頭巾で正体を隠した鞍馬天狗。馬上から新選組隊士たちに言い放ちます。

「その者に手を出すな…と言っても、聞く耳を持つまい。」

いきなり現れた覆面の剣士の言うことに、新選組が応じるわけはありません。

「…ならば、お相手するしかあるまい。」

覆面を通じて発する声は低くこもって、それでいて周囲から響くような演出。

――「問答無用!」と、天狗の足元へ斬りかかる新選組隊士。

ひょうと白馬から飛ぶ鞍馬天狗。取り囲む新選組と適度に間合いを取り、地上に降り立ちます。ここまでの雰囲気が、なんだかハリウッド映画っぽい。

…実は『バットマン』を意識したダークヒーローとして表現されたとか。

ドラマの構成で新選組はかなり横暴ですが、この辺は市中警備の仕事。しかも逃げる側(京野ことみさん演じる、白菊姫)が追われて当然の行動をしてたり…

――多数で襲い掛かる、新選組に応じて

あざやかな剣さばきを見せ、次々に返り討ちにする鞍馬天狗。すごくカッコいいけど、冷静に見ると…幕末の“正義”を語るのは難しい。

長い前振りでしたが、このドラマをベースに「鞍馬天狗」の条件を考えてみます。

※なお、原作小説の鞍馬天狗のモデルは諸説あるようで、以下はドラマ版への個人的な考察です。

①長州藩士・桂小五郎と親しく、活動の手助けをする遊撃の剣士。

②新選組局長・近藤勇と敵対するが、互いの力を認める絆がある。

➂もとは第三者的な立場だが、自身の判断で志士たちに味方する。

…そして、幕末期に上記の3つの条件を満たす剣士がいたようです。

――肥前 大村藩(現・長崎県大村市)の剣士・渡邉昇(わたなべ のぼり)。

大村藩士の渡邉昇は江戸に来た時に、神道無念流・練兵館道場で剣の修業を行ったといいます。

・渡邉は腕が立ち、当時の塾頭・桂小五郎とは双璧と呼ばれたそうです(①)

・桂から塾頭を引き継ぐ渡邉昇。天然理心流・近藤勇とも知り合います(②)

近藤の運営する“試衛館”に道場破りが来た時、渡邉昇が加勢したという話も。「重い木刀で鍛える」近藤の流派。竹刀の試合は苦手だった?…と想像します。

――幕末の動乱は進み、京の都では斬り合いが多発。

渡邉昇は尊攘志士側で倒幕派のために刀を振るうことに(③) 義理堅い人なのか新選組・近藤勇は、敵側で過激な行動に走る渡邉に忠告を試みたようです。

幕府方から凄腕の剣客と恐れられた、渡邉昇。後年「正面から戦った相手には思うところは無いが、不意打ちを行った際の悔恨が残る」ように語ったそうです。

しかし渡邉らが突き進んだことで、大村藩は倒幕に積極的な立場となりました。

もともとの石高は2万7千石で大きい藩ではありませんが、存在感を示します。

――時代の転換点には、様々な人が関わっています。

土佐の脱藩浪士・坂本龍馬を長州藩に紹介したのは、この渡邉昇だと言われます。言い換えれば“薩長同盟”への線路をつないだ人なのかもしれません。

そして、この渡邉昇の兄・渡邉清も、鳥羽伏見の戦いの時に、幕府方からの挟み撃ちを封じる活躍をして、江戸開城前の西郷隆盛・勝海舟の会談に同席。

“明治維新”への主導権争いに、地味ながら決定的な役割のあった渡邉兄弟。ちなみに兄・渡邉清は、佐賀市内にも銅像がある“石井筆子”の父親です。

〔参照:「私の失策とイルミネーションのご夫婦(後編)」〕

――とても熱く幕末に関わった、大村藩。

明治新政府でも要職に就く渡邉昇。のちに“剣道”の普及に情熱を注ぎます。

渡邉昇が試合をした中に、明治期の佐賀(小城)の剣士・辻真平という人物がいたようです。“本編”第2部につながる、佐賀の剣術を語るのは次の機会に。

…新大村駅。長崎空港に近い立地の新駅。キリシタン大名からの文化、花の名所である海の城(玖島城)もあり、ぜひ市街地にも足を延ばしたいところです。

来年秋に開業予定の西九州新幹線。沿線の魅力を“先取り”して語るシリーズ。今回から舞台が佐賀県から長崎県に移り、新たな視点を加えていきます。

幕末を舞台とした時代劇として知られる「鞍馬天狗」。もともとは、幕末期に興味が薄かった私は、“古い物語”だと思っていました。

――まず語りたいのは、NHKの木曜時代劇「鞍馬天狗」。

たしか十年以上前の作品だったと思いますが、狂言師・野村萬斎さんが主演。満月の高く上がる夜、白馬にまたがり駆け付ける覆面の剣士・鞍馬天狗。

愛馬の背に立ち、高く見下ろす目前に抜刀した侍たちが十数名ばかりか。揃いの羽織は、彼らが新選組の隊士であることを示しています。

野村萬斎版の「鞍馬天狗」は、公家の出身ながら幼少期から鞍馬の山に隠れ、剣の達人になっています。この辺りは映像化作品ごとに設定が異なるようです。

――新選組は不審な若侍(女性剣士)を追い、斬ろうとします。

頭巾で正体を隠した鞍馬天狗。馬上から新選組隊士たちに言い放ちます。

「その者に手を出すな…と言っても、聞く耳を持つまい。」

いきなり現れた覆面の剣士の言うことに、新選組が応じるわけはありません。

「…ならば、お相手するしかあるまい。」

覆面を通じて発する声は低くこもって、それでいて周囲から響くような演出。

――「問答無用!」と、天狗の足元へ斬りかかる新選組隊士。

ひょうと白馬から飛ぶ鞍馬天狗。取り囲む新選組と適度に間合いを取り、地上に降り立ちます。ここまでの雰囲気が、なんだかハリウッド映画っぽい。

…実は『バットマン』を意識したダークヒーローとして表現されたとか。

ドラマの構成で新選組はかなり横暴ですが、この辺は市中警備の仕事。しかも逃げる側(京野ことみさん演じる、白菊姫)が追われて当然の行動をしてたり…

――多数で襲い掛かる、新選組に応じて

あざやかな剣さばきを見せ、次々に返り討ちにする鞍馬天狗。すごくカッコいいけど、冷静に見ると…幕末の“正義”を語るのは難しい。

長い前振りでしたが、このドラマをベースに「鞍馬天狗」の条件を考えてみます。

※なお、原作小説の鞍馬天狗のモデルは諸説あるようで、以下はドラマ版への個人的な考察です。

①長州藩士・桂小五郎と親しく、活動の手助けをする遊撃の剣士。

②新選組局長・近藤勇と敵対するが、互いの力を認める絆がある。

➂もとは第三者的な立場だが、自身の判断で志士たちに味方する。

…そして、幕末期に上記の3つの条件を満たす剣士がいたようです。

――肥前 大村藩(現・長崎県大村市)の剣士・渡邉昇(わたなべ のぼり)。

大村藩士の渡邉昇は江戸に来た時に、神道無念流・練兵館道場で剣の修業を行ったといいます。

・渡邉は腕が立ち、当時の塾頭・桂小五郎とは双璧と呼ばれたそうです(①)

・桂から塾頭を引き継ぐ渡邉昇。天然理心流・近藤勇とも知り合います(②)

近藤の運営する“試衛館”に道場破りが来た時、渡邉昇が加勢したという話も。「重い木刀で鍛える」近藤の流派。竹刀の試合は苦手だった?…と想像します。

――幕末の動乱は進み、京の都では斬り合いが多発。

渡邉昇は尊攘志士側で倒幕派のために刀を振るうことに(③) 義理堅い人なのか新選組・近藤勇は、敵側で過激な行動に走る渡邉に忠告を試みたようです。

幕府方から凄腕の剣客と恐れられた、渡邉昇。後年「正面から戦った相手には思うところは無いが、不意打ちを行った際の悔恨が残る」ように語ったそうです。

しかし渡邉らが突き進んだことで、大村藩は倒幕に積極的な立場となりました。

もともとの石高は2万7千石で大きい藩ではありませんが、存在感を示します。

――時代の転換点には、様々な人が関わっています。

土佐の脱藩浪士・坂本龍馬を長州藩に紹介したのは、この渡邉昇だと言われます。言い換えれば“薩長同盟”への線路をつないだ人なのかもしれません。

そして、この渡邉昇の兄・渡邉清も、鳥羽伏見の戦いの時に、幕府方からの挟み撃ちを封じる活躍をして、江戸開城前の西郷隆盛・勝海舟の会談に同席。

“明治維新”への主導権争いに、地味ながら決定的な役割のあった渡邉兄弟。ちなみに兄・渡邉清は、佐賀市内にも銅像がある“石井筆子”の父親です。

〔参照:

――とても熱く幕末に関わった、大村藩。

明治新政府でも要職に就く渡邉昇。のちに“剣道”の普及に情熱を注ぎます。

渡邉昇が試合をした中に、明治期の佐賀(小城)の剣士・辻真平という人物がいたようです。“本編”第2部につながる、佐賀の剣術を語るのは次の機会に。

…新大村駅。長崎空港に近い立地の新駅。キリシタン大名からの文化、花の名所である海の城(玖島城)もあり、ぜひ市街地にも足を延ばしたいところです。

2021年05月21日

「佐賀の忍者、幕末を走る!」〔嬉野温泉駅〕

こんばんは。

2022年秋に開業予定の西九州新幹線を先取りしたうえに、あらゆる手段を講じて「大河ドラマ」のイメージと結び付け…

今のままの姿でも佐賀・長崎を潤す“ドル箱路線”(!)になってほしい…という、私の想いの入った、この企画。

――長崎に向かう路線。次なる停車駅は「嬉野温泉駅」。

「“タケオ”に続いて、また温泉か!なんて癒される路線だ!」

…まるで洋画の吹き替え版のように、オーバーな感じでお読みください。

そして、本日のテーマは「忍者」。

欧米をはじめ、海外でも人気のコンテンツ(情報の内容)です。

――ところで、なぜ嬉野(ウレシノ)で“忍者”なのか…

私の書いた「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージである“本編”を引き合いに出して、ご紹介します。

幕末期。次々に日本に押し寄せる欧米列強。国際都市・長崎は、外国との交渉窓口になることも多くありました。

…そこで、密かにイギリス船の動向を探る1人の“忍者”の姿。

――それが幕末の佐賀藩(蓮池支藩)の忍者・古賀源太夫。

佐賀藩の支藩の1つである“蓮池藩”。本拠地は佐賀市内(蓮池)ですが、主な領地は現在の佐賀県西部。嬉野辺りに広い土地を持っていました。

それが、この人物を「嬉野の忍者」と呼ぶ理由です。

――ここからが、私の想像力の激しいところ。

一応「大河ドラマ」を目指したイメージを語るので、今までにも明らかに“史実”と違うことがわかってボツにした話もあります。

真の“歴史ファン”からすると当然かもしれませんが、いろいろな佐賀の物語も作っていきたい私は、その展開になると悔しいのですね。

「どうしても“忍者”ぐらいは自由に書きたい!」という想いを持ちました。

――こうして誕生したのが、史実の人物をモデルとする「嬉野の忍者」。

ウェブで調べると、若いイケメンの「古賀源太夫」のイラストも見かけましたが、ここは我慢。キャラクター設定は佐賀言葉が強めの“中年の忍者”になりました。

…史実の古賀源太夫と同一人物とは言い切れず、「嬉野の忍者(蓮池藩士)・古賀」として登場します。

初登場の場面は“史実”に近い描き方で、長崎に停泊するイギリス船の偵察。何故だかネコの手を借りて、英国水兵たちをけむに巻く、“嬉野の忍者”。

〔参照:第14話「遣米使節」③(嬉野から来た忍び)〕

――さすが忍者、書いてて楽しい!

「忍者の足跡が完全にわかるとは考えにくい」と割り切り、ここでは出典が不確かな情報も使用。ややフィクションに寄りますが、次々と登場の機会が生じます。

〔参照:「史実と創作の狭間で…」〕

古賀源太夫は、佐賀藩の“火術方”(大砲関連の部署)と関わったと聞くや、

この部署で就職する江藤新平が通り、忍者・古賀と関わる話を書いています。

〔参照:第14話「遣米使節」⑤(火術方への“就活”)〕

――もっと、佐賀の各地域を活かした話が書きたい!

忍者は、私のそんな願いも叶えてくれます。

舞台は、現在の嬉野市にある“塩田宿”。川の港として栄えたといいます。ここでは、長崎街道を往来する佐野常民と、古賀との雑談も描きました。

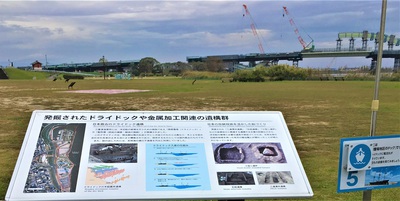

そこで、佐野にあるアイデアが浮かぶ話。世界文化遺産の三重津海軍所跡にある“ドライドック”は有明海の干満差を活かしています。

〔参照:第14話「遣米使節」④(長崎街道の往来)〕

…ネコを可愛がっては驚くという忍者らしくない展開を繰り返す古賀。佐賀藩の秘密を守って影で戦う、忍者らしい姿も描いているので紹介しておきますね。

〔参照:第14話「遣米使節」⑨(聞かれては困る話)〕

――忍者の任務は、主に「情報収集」でもあります。

表向きはネコ好きの“おじさん”。裏では西洋の事情にも通じる忍者。紹介した記事は“創作の要素”が強い話ですが、佐賀の忍者を推す理由はあるのです。

さて、嬉野に「佐賀元祖忍者村 肥前夢街道」というテーマパークがあります。お子様だけでなく年配の人でも、楽しめるらしいですよ。

でも、「肩が上がらない…」とか弱音も出るご年配の忍者は、無理して手裏剣は打たずに、見物に勤(いそ)しんでください。

――私が「古賀源太夫」という人物を知ったのは、ある新聞記事。

嬉野市がこのテーマパークと協力して「佐賀に居た、歴史上の忍者」について調べた経過があったらしいのです。

専門研究者が集まる学会で、古賀源太夫を含む、様々な年代の3人の人物が「忍者である」と認定されたようです。

――幕末期。佐賀に目立った動きは少なくとも…

あるテレビ番組。歴史学者の磯田道史さんが幕末期の調べ物について、このような“後悔”の言葉を語っていた記憶があります。

「最初から佐賀に行けば良かった、探していた情報が全部あったのに…」と。

佐賀の歴史の本を読むと、各地で調査にあたる佐賀藩士を見かけます。情報収集こそが忍者の使命ならば、意外と“佐賀の忍者”は多いのかもしれません。

――広大な茶畑と“美肌の湯”だけではなかった嬉野温泉。

他にも、いろいろな魅力が見つかると思います。そんな嬉野温泉に鉄道の新駅。しかも、新幹線の駅が出来ることになるのです!

…嬉野温泉駅。忙しい日々を離れ、湯につかり、茶を飲めば。冷静で集中力に長じた忍者のように、冴えた考えも浮かぶかもしれません。

2022年秋に開業予定の西九州新幹線を先取りしたうえに、あらゆる手段を講じて「大河ドラマ」のイメージと結び付け…

今のままの姿でも佐賀・長崎を潤す“ドル箱路線”(!)になってほしい…という、私の想いの入った、この企画。

――長崎に向かう路線。次なる停車駅は「嬉野温泉駅」。

「“タケオ”に続いて、また温泉か!なんて癒される路線だ!」

…まるで洋画の吹き替え版のように、オーバーな感じでお読みください。

そして、本日のテーマは「忍者」。

欧米をはじめ、海外でも人気のコンテンツ(情報の内容)です。

――ところで、なぜ嬉野(ウレシノ)で“忍者”なのか…

私の書いた「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージである“本編”を引き合いに出して、ご紹介します。

幕末期。次々に日本に押し寄せる欧米列強。国際都市・長崎は、外国との交渉窓口になることも多くありました。

…そこで、密かにイギリス船の動向を探る1人の“忍者”の姿。

――それが幕末の佐賀藩(蓮池支藩)の忍者・古賀源太夫。

佐賀藩の支藩の1つである“蓮池藩”。本拠地は佐賀市内(蓮池)ですが、主な領地は現在の佐賀県西部。嬉野辺りに広い土地を持っていました。

それが、この人物を「嬉野の忍者」と呼ぶ理由です。

――ここからが、私の想像力の激しいところ。

一応「大河ドラマ」を目指したイメージを語るので、今までにも明らかに“史実”と違うことがわかってボツにした話もあります。

真の“歴史ファン”からすると当然かもしれませんが、いろいろな佐賀の物語も作っていきたい私は、その展開になると悔しいのですね。

「どうしても“忍者”ぐらいは自由に書きたい!」という想いを持ちました。

――こうして誕生したのが、史実の人物をモデルとする「嬉野の忍者」。

ウェブで調べると、若いイケメンの「古賀源太夫」のイラストも見かけましたが、ここは我慢。キャラクター設定は佐賀言葉が強めの“中年の忍者”になりました。

…史実の古賀源太夫と同一人物とは言い切れず、「嬉野の忍者(蓮池藩士)・古賀」として登場します。

初登場の場面は“史実”に近い描き方で、長崎に停泊するイギリス船の偵察。何故だかネコの手を借りて、英国水兵たちをけむに巻く、“嬉野の忍者”。

〔参照:

――さすが忍者、書いてて楽しい!

「忍者の足跡が完全にわかるとは考えにくい」と割り切り、ここでは出典が不確かな情報も使用。ややフィクションに寄りますが、次々と登場の機会が生じます。

〔参照:

古賀源太夫は、佐賀藩の“火術方”(大砲関連の部署)と関わったと聞くや、

この部署で就職する江藤新平が通り、忍者・古賀と関わる話を書いています。

〔参照:

――もっと、佐賀の各地域を活かした話が書きたい!

忍者は、私のそんな願いも叶えてくれます。

舞台は、現在の嬉野市にある“塩田宿”。川の港として栄えたといいます。ここでは、長崎街道を往来する佐野常民と、古賀との雑談も描きました。

そこで、佐野にあるアイデアが浮かぶ話。世界文化遺産の三重津海軍所跡にある“ドライドック”は有明海の干満差を活かしています。

〔参照:

…ネコを可愛がっては驚くという忍者らしくない展開を繰り返す古賀。佐賀藩の秘密を守って影で戦う、忍者らしい姿も描いているので紹介しておきますね。

〔参照:

――忍者の任務は、主に「情報収集」でもあります。

表向きはネコ好きの“おじさん”。裏では西洋の事情にも通じる忍者。紹介した記事は“創作の要素”が強い話ですが、佐賀の忍者を推す理由はあるのです。

さて、嬉野に「佐賀元祖忍者村 肥前夢街道」というテーマパークがあります。お子様だけでなく年配の人でも、楽しめるらしいですよ。

でも、「肩が上がらない…」とか弱音も出るご年配の忍者は、無理して手裏剣は打たずに、見物に勤(いそ)しんでください。

――私が「古賀源太夫」という人物を知ったのは、ある新聞記事。

嬉野市がこのテーマパークと協力して「佐賀に居た、歴史上の忍者」について調べた経過があったらしいのです。

専門研究者が集まる学会で、古賀源太夫を含む、様々な年代の3人の人物が「忍者である」と認定されたようです。

――幕末期。佐賀に目立った動きは少なくとも…

あるテレビ番組。歴史学者の磯田道史さんが幕末期の調べ物について、このような“後悔”の言葉を語っていた記憶があります。

「最初から佐賀に行けば良かった、探していた情報が全部あったのに…」と。

佐賀の歴史の本を読むと、各地で調査にあたる佐賀藩士を見かけます。情報収集こそが忍者の使命ならば、意外と“佐賀の忍者”は多いのかもしれません。

――広大な茶畑と“美肌の湯”だけではなかった嬉野温泉。

他にも、いろいろな魅力が見つかると思います。そんな嬉野温泉に鉄道の新駅。しかも、新幹線の駅が出来ることになるのです!

…嬉野温泉駅。忙しい日々を離れ、湯につかり、茶を飲めば。冷静で集中力に長じた忍者のように、冴えた考えも浮かぶかもしれません。

2021年05月18日

「多くの仕事を成し遂げた者」〔武雄温泉駅〕

こんばんは。

西九州新幹線の開業後は、長崎方面への“乗り換え駅”となる武雄温泉駅。

今のところ、この新幹線の停車予定は5駅。

武雄温泉駅-嬉野温泉駅-新大村駅-諫早駅-長崎駅と聞いております!

…これは、2022年秋の開業が楽しみになってきましたね。

――まず、佐賀県の武雄と言えば…

歴史と伝統の武雄温泉ですね。一方で、どことなく西洋の風が吹き込んでいるモダンな感じもします。

…そして最近、疲れ気味の私も“武雄の湯”で癒されたい。

新型コロナが抑え込めたら、西九州新幹線に乗られるつもりの皆様。

ホームで乗り換えるだけでは勿体ないです、ぜひ武雄で下車しましょう!

――私が、「佐賀の大河ドラマ」で武雄について語る時…

以前から、当ブログをお読みの方は予想が付くことでしょう。

「日本の近代化を先導した佐賀藩を、さらに先導した武雄領。」

蘭癖(西洋かぶれ)でお馴染みの、武雄のご領主(ご隠居)・鍋島茂義さま。

佐賀藩の自治領の1つ・武雄のご領主だったのですが、当初から凄い存在感を発揮。“本編”第1部の序盤。茂義さまの登場場面には、特に力が入りました。

――第2話「算盤大名」からご登場いただいた、茂義さま。

第1話「長崎警護」(1808年~)の開始時に誕生していた数少ない登場人物。1800年生まれ。現代の小学生くらいの年齢でフェートン号事件を知ったはず。

幕末期。佐賀の“西洋化”を引っ張ったのは、武雄の“蘭学兄貴”だったと言って良いでしょう。

ちなみに佐賀本藩の殿様・鍋島直正から見ると姉の夫(義兄)なので、当ブログでは“兄貴”と呼ばせていただいております。

〔参照:第2話「算盤大名」②-1〕※この話に登場する藩主・斉直さまは、鍋島直正の父です。

――のちに殿・直正(実は江戸期には斉正というお名前)は…

何かと蒸気船に乗っていますが、どう見ても義兄・茂義さまの影響に見えます。

まるで、親戚のお兄さんがカッコ良くバイクに乗っているのに憧れる少年のよう。私はこの2人の関係性を、そんな感覚で捉えています。

――そして、ついに殿・直正に、“蘭学兄貴”との別れの時が…

鍋島茂義さまも当時としては高齢となりました。史実では、そろそろ書かねばならないようです。でも“ナレーション”だけで退場のような扱いにはしたくなくて…

武雄市の方はご存じかもしれない言葉。以前にも当ブログでは語ったのですが、何度でも。

――茂義さまの銅像の台座にはこんな一言が刻まれます。

「人間は一生の中に 多くの仕事を成し遂げた者が 長生きしたのである」

いざ佐賀藩のこととなると、やたら涙もろい私。このセリフだけで泣きそうです。

いつか茂義さまが集めていた“蘭学コレクション”を、武雄まで見に行きたい!

――幕末から明治へ。次の時代にも武雄が激動の時代に関わった証拠が。

明治維新150周年の2018年。東北三大祭りの1つが武雄で見られました。秋田の「竿燈まつり」が、佐賀までお越しいただいた時の写真です。

この画像だけを見て、早くも私が言いたいことがわかった方へ。「貴方も佐賀の夜明けば目指して、走るべき人ではなかね!?」という言葉を送ってみます。

佐賀にとって武雄にとって。その応援を受けて一緒に戦った秋田にとっても。本当は“不本意”だったかもしれない戦いの歴史がつないだ縁があったようです。

…武雄温泉駅。日本近代化の息吹を感じる、入口になるかもしれませんね。

西九州新幹線の開業後は、長崎方面への“乗り換え駅”となる武雄温泉駅。

今のところ、この新幹線の停車予定は5駅。

武雄温泉駅-嬉野温泉駅-新大村駅-諫早駅-長崎駅と聞いております!

…これは、2022年秋の開業が楽しみになってきましたね。

――まず、佐賀県の武雄と言えば…

歴史と伝統の武雄温泉ですね。一方で、どことなく西洋の風が吹き込んでいるモダンな感じもします。

…そして最近、疲れ気味の私も“武雄の湯”で癒されたい。

新型コロナが抑え込めたら、西九州新幹線に乗られるつもりの皆様。

ホームで乗り換えるだけでは勿体ないです、ぜひ武雄で下車しましょう!

――私が、「佐賀の大河ドラマ」で武雄について語る時…

以前から、当ブログをお読みの方は予想が付くことでしょう。

「日本の近代化を先導した佐賀藩を、さらに先導した武雄領。」

蘭癖(西洋かぶれ)でお馴染みの、武雄のご領主(ご隠居)・鍋島茂義さま。

佐賀藩の自治領の1つ・武雄のご領主だったのですが、当初から凄い存在感を発揮。“本編”第1部の序盤。茂義さまの登場場面には、特に力が入りました。

――第2話「算盤大名」からご登場いただいた、茂義さま。

第1話「長崎警護」(1808年~)の開始時に誕生していた数少ない登場人物。1800年生まれ。現代の小学生くらいの年齢でフェートン号事件を知ったはず。

幕末期。佐賀の“西洋化”を引っ張ったのは、武雄の“蘭学兄貴”だったと言って良いでしょう。

ちなみに佐賀本藩の殿様・鍋島直正から見ると姉の夫(義兄)なので、当ブログでは“兄貴”と呼ばせていただいております。

〔参照:

――のちに殿・直正(実は江戸期には斉正というお名前)は…

何かと蒸気船に乗っていますが、どう見ても義兄・茂義さまの影響に見えます。

まるで、親戚のお兄さんがカッコ良くバイクに乗っているのに憧れる少年のよう。私はこの2人の関係性を、そんな感覚で捉えています。

――そして、ついに殿・直正に、“蘭学兄貴”との別れの時が…

鍋島茂義さまも当時としては高齢となりました。史実では、そろそろ書かねばならないようです。でも“ナレーション”だけで退場のような扱いにはしたくなくて…

武雄市の方はご存じかもしれない言葉。以前にも当ブログでは語ったのですが、何度でも。

――茂義さまの銅像の台座にはこんな一言が刻まれます。

「人間は一生の中に 多くの仕事を成し遂げた者が 長生きしたのである」

いざ佐賀藩のこととなると、やたら涙もろい私。このセリフだけで泣きそうです。

いつか茂義さまが集めていた“蘭学コレクション”を、武雄まで見に行きたい!

――幕末から明治へ。次の時代にも武雄が激動の時代に関わった証拠が。

明治維新150周年の2018年。東北三大祭りの1つが武雄で見られました。秋田の「竿燈まつり」が、佐賀までお越しいただいた時の写真です。

この画像だけを見て、早くも私が言いたいことがわかった方へ。「貴方も佐賀の夜明けば目指して、走るべき人ではなかね!?」という言葉を送ってみます。

佐賀にとって武雄にとって。その応援を受けて一緒に戦った秋田にとっても。本当は“不本意”だったかもしれない戦いの歴史がつないだ縁があったようです。

…武雄温泉駅。日本近代化の息吹を感じる、入口になるかもしれませんね。

2021年05月16日

「西九州にほえろ!」

こんばんは。

最近では気温も湿度も上がり、めっきり過ごしづらいと感じる方も多いでしょう。そんな時節にも、当ブログの文章はわりと暑苦しく(?)、恐縮しています。

マスク着用時は熱中症のリスクも高いと聞きます。農作業、草取り、庭の手入れ…体が暑さに慣れていない時期。こまめな水分補給と休憩をお忘れなく。

――早くも“暑中見舞い”のような書き出し。

なかなかクールな文章は書けないようで、今回のシリーズも暑苦しいです。

何がアツいのかと言いますと、最近ネーミングが決まった新幹線の話題。「九州新幹線・西九州ルート」改め「西九州新幹線」とお呼びすれば良いのでしょうか。

開業は2022年秋予定と聞きますので、もう1年と少しですね。その頃には新型コロナの影響が抑え込めていれば良いのですが…

――さて、“西九州新幹線”と言えば、

長崎に向かうには武雄温泉駅ホームでの乗換が必要なリレー方式。博多駅~武雄温泉駅間は特急を利用することになりますね。

佐賀県にとっては難しい問題でもあります。

当初はフリーゲージトレインの前提で、開業を目指したはずが「技術的に困難」となって、通常の新幹線の規格での議論に至ったというのが、私の理解です。

現在でも、佐賀県内を横断する新幹線ルートを通すかどうかは“賛否両論”が飛び交っていることかと思います。

――私は、他地域にいるため…

この件について決定権は持っていません。一方で佐賀藩士(?)を名乗る以上、他地域の人が、この話をどう見ているかは、すごく気になります。

「佐賀が非協力的だから話も進まない!」とか「いや、当初の約束を破られたのは佐賀の方だ。」とか、意外と双方の意見が見受けられます。

――そんな中で、いま私が考えること。

まるで「幕府方に付くのか?薩長の側に立つのか?」と問われた幕末の佐賀藩のように、それでも「どちらに与(くみ)するのだ!」と尋ねられたならば。

私の結論は、当時の佐賀藩と似た感じの考え方かもしれません。「いまはどちらにも与(くみ)しない」そして「他にも為すべきことがある」と答えるでしょう。

新幹線の開通は、観光やビジネスでのアクセスに効果が期待できるとともに、大都市圏に若者が吸収される効力も持つ、いわば“諸刃の剣”。

“負の側面”が強く出るならば、費用対効果を心配する佐賀県だけでなく、直通を待望する長崎県にとっても、プラスに作用しないこともあり得る…と考えます。

――当ブログのテーマに戻ります…

近いうち(数年以内)には「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を見たい、私。その時期には「西九州新幹線」は、佐賀県内の駅ホームでの乗り継ぎのままであるはず。

のちに西九州新幹線に県内の横断ルートが入っても、停車する各駅や周辺地域が「都会と綱引きができる」ぐらい「素通りできない場所」になってほしい。

一過性の観光需要だけではなく、持続するブランド力。有為の人材を惹きつけ、その地域の産品も売れる、佐賀の各地域にはそんな力を得てほしいです。

〔参照(終盤):連続ブログ小説「旅立の剣」(17)誇りを取り戻せ〕

…この辺りは、すでに各地域に奮闘する方々の姿があります。そして、私が語るのは、今のところ“願望”であり、“勝ち筋”が見えているわけではありません。

――「では、非力なお前は何をするか?」という問いには…

私は佐賀藩士(?)を名乗りはしますが、それほど腕が立つわけでもなく、例によって“先輩たち”に頼るほかなさそうです。

今回、私が記事にしたいのは“西九州新幹線”が停車予定の5駅。エリアとしてはもちろん長崎県を含みますので、佐賀だけでなく長崎の先人も語りたいです。

※大村藩(長崎県大村市)の殿様、大村純熈の銅像。“本編”第1話では、その父・大村純昌が颯爽と長崎に現れたお姿を書きました。

――現在、第2部で“長崎”をどう描くかで迷っています…

構成の都合上、ひとまず完結した第1部でも、私の見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージは、長崎を舞台とした多くの場面が展開します。

第1話のタイトルから「長崎警護」。長崎奉行所や大村藩主が登場するも、後半になるまで主役の佐賀藩が、ほぼ表に出ないという設定で描きました。

〔参照:第1話「長崎警護」⑥-2〕

いろいろと複雑な第2部。油断すると整理するだけに終わって“年表”っぽくなるので、ほぼイチから練り直し中です。

皆様の反応も参考にしながら、進むべき方向を考えていきます。

最近では気温も湿度も上がり、めっきり過ごしづらいと感じる方も多いでしょう。そんな時節にも、当ブログの文章はわりと暑苦しく(?)、恐縮しています。

マスク着用時は熱中症のリスクも高いと聞きます。農作業、草取り、庭の手入れ…体が暑さに慣れていない時期。こまめな水分補給と休憩をお忘れなく。

――早くも“暑中見舞い”のような書き出し。

なかなかクールな文章は書けないようで、今回のシリーズも暑苦しいです。

何がアツいのかと言いますと、最近ネーミングが決まった新幹線の話題。「九州新幹線・西九州ルート」改め「西九州新幹線」とお呼びすれば良いのでしょうか。

開業は2022年秋予定と聞きますので、もう1年と少しですね。その頃には新型コロナの影響が抑え込めていれば良いのですが…

――さて、“西九州新幹線”と言えば、

長崎に向かうには武雄温泉駅ホームでの乗換が必要なリレー方式。博多駅~武雄温泉駅間は特急を利用することになりますね。

佐賀県にとっては難しい問題でもあります。

当初はフリーゲージトレインの前提で、開業を目指したはずが「技術的に困難」となって、通常の新幹線の規格での議論に至ったというのが、私の理解です。

現在でも、佐賀県内を横断する新幹線ルートを通すかどうかは“賛否両論”が飛び交っていることかと思います。

――私は、他地域にいるため…

この件について決定権は持っていません。一方で佐賀藩士(?)を名乗る以上、他地域の人が、この話をどう見ているかは、すごく気になります。

「佐賀が非協力的だから話も進まない!」とか「いや、当初の約束を破られたのは佐賀の方だ。」とか、意外と双方の意見が見受けられます。

――そんな中で、いま私が考えること。

まるで「幕府方に付くのか?薩長の側に立つのか?」と問われた幕末の佐賀藩のように、それでも「どちらに与(くみ)するのだ!」と尋ねられたならば。

私の結論は、当時の佐賀藩と似た感じの考え方かもしれません。「いまはどちらにも与(くみ)しない」そして「他にも為すべきことがある」と答えるでしょう。

新幹線の開通は、観光やビジネスでのアクセスに効果が期待できるとともに、大都市圏に若者が吸収される効力も持つ、いわば“諸刃の剣”。

“負の側面”が強く出るならば、費用対効果を心配する佐賀県だけでなく、直通を待望する長崎県にとっても、プラスに作用しないこともあり得る…と考えます。

――当ブログのテーマに戻ります…

近いうち(数年以内)には「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を見たい、私。その時期には「西九州新幹線」は、佐賀県内の駅ホームでの乗り継ぎのままであるはず。

のちに西九州新幹線に県内の横断ルートが入っても、停車する各駅や周辺地域が「都会と綱引きができる」ぐらい「素通りできない場所」になってほしい。

一過性の観光需要だけではなく、持続するブランド力。有為の人材を惹きつけ、その地域の産品も売れる、佐賀の各地域にはそんな力を得てほしいです。

〔参照(終盤):

…この辺りは、すでに各地域に奮闘する方々の姿があります。そして、私が語るのは、今のところ“願望”であり、“勝ち筋”が見えているわけではありません。

――「では、非力なお前は何をするか?」という問いには…

私は佐賀藩士(?)を名乗りはしますが、それほど腕が立つわけでもなく、例によって“先輩たち”に頼るほかなさそうです。

今回、私が記事にしたいのは“西九州新幹線”が停車予定の5駅。エリアとしてはもちろん長崎県を含みますので、佐賀だけでなく長崎の先人も語りたいです。

※大村藩(長崎県大村市)の殿様、大村純熈の銅像。“本編”第1話では、その父・大村純昌が颯爽と長崎に現れたお姿を書きました。

――現在、第2部で“長崎”をどう描くかで迷っています…

構成の都合上、ひとまず完結した第1部でも、私の見たい「幕末佐賀藩の大河ドラマ」のイメージは、長崎を舞台とした多くの場面が展開します。

第1話のタイトルから「長崎警護」。長崎奉行所や大村藩主が登場するも、後半になるまで主役の佐賀藩が、ほぼ表に出ないという設定で描きました。

〔参照:

いろいろと複雑な第2部。油断すると整理するだけに終わって“年表”っぽくなるので、ほぼイチから練り直し中です。

皆様の反応も参考にしながら、進むべき方向を考えていきます。

2021年01月01日

「2021年の目標を考える。」

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

当ブログは「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」ほぼワンテーマで綴ります。その他のテーマは…清々しいくらいに、佐賀の魅力を推しています。

――よく、「一年の計は元旦にあり」と言います。

さて、年始からの目標です。

①短期目標

昨年は、1808年~1858年の約50年間を“本編”で表現しました。そろそろ第1部「幕末黎明編」のラストが見えてきました。

しばらく“本編”は休んでいましたが、あと3話と考えているので、なんとか第1部は完結させたいです。

予定タイトルは

第15話「江戸動乱」(1858年~1860年頃)

第16話「攘夷沸騰」(1860年~1862年頃)

第17話「佐賀脱藩」(1862年頃)

概ね、以上のイメージです。いろいろ障壁はあるでしょうけども、3月末までには何とか仕上げたい…

②中期目標

2021年大河ドラマは「青天を衝け」。2月スタートですね。主人公は渋沢栄一で、舞台は幕末・明治。

幕府の関係者で、水戸藩とのつながりが強い主人公。キャストには佐賀藩士と関わる人物の名も並びますが、佐賀藩がまともに描かれるかは不透明です。

もし「青天を衝け」で、佐賀の登場が少なくても、当ブログは同じ時代の佐賀藩の活躍を、その都度フォローしていきたいと考えています。

※青天に舞う“風船”たち。いずれバルーンフェスタも撮ってみたいものです。

③長期目標

2020年大河ドラマ「麒麟がくる」と見比べて「私の書く“本編”、やはり情報量が多過ぎるか?」とは、よく思うところです。

本音を語れば「第47話まで書き終えた後に、“大作家”の先生方の作品を拝読し、“大河ドラマ”のイメージを練り上げる」…という遠大な目標を持っています。

私の“才能”の有無は、考慮には入っていません。そんな想いがあるだけです。

――年頭の目標なので、夢も語ってみました。

現状では自粛せざるを得ませんが、一番大事なのは「今年こそ佐賀に帰藩し、自在に取材を行いたい!」なのでしょう。

年頭から積もった雪も溶かさんばかりの暑苦しさで投稿しました。

まずは健やかな1年が何よりですね。

本年もよろしくお願いします。

当ブログは「幕末佐賀藩の大河ドラマを見たい!」ほぼワンテーマで綴ります。その他のテーマは…清々しいくらいに、佐賀の魅力を推しています。

――よく、「一年の計は元旦にあり」と言います。

さて、年始からの目標です。

①短期目標

昨年は、1808年~1858年の約50年間を“本編”で表現しました。そろそろ第1部「幕末黎明編」のラストが見えてきました。

しばらく“本編”は休んでいましたが、あと3話と考えているので、なんとか第1部は完結させたいです。

予定タイトルは

第15話「江戸動乱」(1858年~1860年頃)

第16話「攘夷沸騰」(1860年~1862年頃)

第17話「佐賀脱藩」(1862年頃)

概ね、以上のイメージです。いろいろ障壁はあるでしょうけども、3月末までには何とか仕上げたい…

②中期目標

2021年大河ドラマは「青天を衝け」。2月スタートですね。主人公は渋沢栄一で、舞台は幕末・明治。

幕府の関係者で、水戸藩とのつながりが強い主人公。キャストには佐賀藩士と関わる人物の名も並びますが、佐賀藩がまともに描かれるかは不透明です。

もし「青天を衝け」で、佐賀の登場が少なくても、当ブログは同じ時代の佐賀藩の活躍を、その都度フォローしていきたいと考えています。

※青天に舞う“風船”たち。いずれバルーンフェスタも撮ってみたいものです。

③長期目標

2020年大河ドラマ「麒麟がくる」と見比べて「私の書く“本編”、やはり情報量が多過ぎるか?」とは、よく思うところです。

本音を語れば「第47話まで書き終えた後に、“大作家”の先生方の作品を拝読し、“大河ドラマ”のイメージを練り上げる」…という遠大な目標を持っています。

私の“才能”の有無は、考慮には入っていません。そんな想いがあるだけです。

――年頭の目標なので、夢も語ってみました。

現状では自粛せざるを得ませんが、一番大事なのは「今年こそ佐賀に帰藩し、自在に取材を行いたい!」なのでしょう。

年頭から積もった雪も溶かさんばかりの暑苦しさで投稿しました。

まずは健やかな1年が何よりですね。

2020年06月03日

「なぜ、“関西人”の友達が多いのか?」

こんばんは。

「東京アラート」に触れたかと思えば、次は「大阪モデル」か…と予測された方。半ば正解なのですが、少し意表をついて、「京都」へとお話を展開します。

本編の第10話「蒸気機関」では、佐野栄寿(常民)が、存在感を発揮しました。

ここで、京都。少し昔の写真ですが“平安神宮”です。

明治時代(1895年)に内国勧業博覧会のパビリオンとして、平安京の大極殿や応天門を再現したのが、建物の由来と聞きます。

――桓武天皇と孝明天皇をご祭神とする立派な神社なのですが、考えの浅い若者だった私はこう感じました。

「何だ!?博覧会のパビリオンだったのか…ありがたみの薄いことだ。」

しかし“平安神宮”がこの地に建つまでには、佐野常民の情熱があったようなのです。

少しだけ“明治”の話をします。本編では、まだまだ先の話です…

佐野は、当時、活気を失っていた京都に心を痛め、その再興に尽力します。

――実は「東京も都にしましょう!」と東西の両都案を唱え、京都から東京への遷都を進めたのは、佐賀の大木喬任だと言われています。

“首都”としての力を失った京都は、一時衰退します。

後に大木と同郷の佐野が動いたのは、ナイスフォローと言うべきかもしれません。佐賀藩は、アフターサービスの提供も万全のようです。

まず、佐野は内国勧業博の大枠を変更し、京都での開催を可能にしました。

そして、運営面でも副会長として、“平安神宮”(パビリオン)や“時代祭”(パレード)の企画を進めたと言われています。

そんな歴史を知ることで、私にとって“平安神宮”のありがたみが倍増したことは言うまでもありません。

――さて、今の本編(幕末)の話に戻ります。佐野が登場すると、周囲で“関西弁”が飛び交うので、気になっている方もいるかもしれません。

幕末佐賀藩における“万能の研究主任”と言っても良い、佐野常民(栄寿)。

秀才・佐野の諸国修業の始まりは早く、10代の少年時代からです。まず1838年頃には、養父のいた江戸に留学しています。

本編で描いたのは、佐野の“関西”への留学時代である1846年頃から。

京都で、広瀬元恭の“時習堂”

大坂で、緒方洪庵の“適塾”

紀州(和歌山)で、華岡青洲の開いた“春林軒塾”

…と立て続けに入門・研修を行います。

――当時、20代半ば。現代のイメージでは、大学院の博士課程ぐらいの年齢だった、佐野常民(栄寿)。

京都では、良い仲間に恵まれたようです。

なるべく現代の京都の学生に近いイメージで描きたかったところです。

※現代も学生たちが憩う、京都の鴨川べり。

科学者・中村奇輔は、地元・京都の人のようです。

本編での言葉づかいも、多少“京ことば”寄りにしたい…と試みています。

翻訳家・石黒寛次は、現在では京都府内ですが、日本海に面した丹後田辺藩の出身です。今の舞鶴あたりのようです。

実は、舞鶴の方言をまったく知らなかったのですが、通称“ちゃった弁”と言われているようです。

石黒が不思議な話し方をしているときは、その影響だとお考えください。方言の正確性には自信がありません…

――そして、佐野は再び江戸に行き、医術の師匠・伊東玄朴の“象先堂”で修業します。

ここで、佐野は「なぜか金銭を浪費し、塾の辞書を質入れしてしまった」事件を起こします。

当然、塾は破門されますが、同郷(佐賀の神埼出身)の師匠の恩情もあってか、佐野の蘭学人生は何とか続きます。

そして、佐賀に戻る前に、京都に寄った佐野常民。

突如、友達2人(中村・石黒)と“からくり儀右衛門”田中久重の父子をスカウトして佐賀に連れて来る…

この経過には、いろいろと謎が多いようです。

私は、殿・鍋島直正が発した人材スカウトの密命と、佐賀藩の蘭学のネットワークによる根回しがあった…みたいな表現をしています。

――さて、結論です。なぜ、私が佐野常民の友達をなるべく“関西”色にこだわって描くのか。

それは2025年に開催予定「大阪・関西万国博覧会」を意識しているからです。

また、第20話くらいで描きたいのですが、幕末のパリ万博には、佐野を団長として、佐賀藩が出展しています。

ちなみに幕府と薩摩藩は、現地でも政治闘争を繰り広げていましたが、佐賀藩は万博での展示と販路開拓に熱を入れています。

相変わらずマジメな佐賀藩…

そして、明治に入ってからのウィーン万博。

副総裁として現場の指揮を執ったのは佐野常民。

極めつけは、現地に行ってないけど、総裁は大隈重信。

…以上です。一気に畳みかけてみましたが、いかがでしょうか。

「これは…もはや“佐賀万博”なのでは!?」…と、“ボケ”てみますので、「ちゃうやろ!」とか「なんでやねん!」とか温かい“ツッコミ”をお待ちしております…と、やや関西風味(薄味)にまとめてみました。難しいな。

「東京アラート」に触れたかと思えば、次は「大阪モデル」か…と予測された方。半ば正解なのですが、少し意表をついて、「京都」へとお話を展開します。

本編の第10話「蒸気機関」では、佐野栄寿(常民)が、存在感を発揮しました。

ここで、京都。少し昔の写真ですが“平安神宮”です。

明治時代(1895年)に内国勧業博覧会のパビリオンとして、平安京の大極殿や応天門を再現したのが、建物の由来と聞きます。

――桓武天皇と孝明天皇をご祭神とする立派な神社なのですが、考えの浅い若者だった私はこう感じました。

「何だ!?博覧会のパビリオンだったのか…ありがたみの薄いことだ。」

しかし“平安神宮”がこの地に建つまでには、佐野常民の情熱があったようなのです。

少しだけ“明治”の話をします。本編では、まだまだ先の話です…

佐野は、当時、活気を失っていた京都に心を痛め、その再興に尽力します。

――実は「東京も都にしましょう!」と東西の両都案を唱え、京都から東京への遷都を進めたのは、佐賀の大木喬任だと言われています。

“首都”としての力を失った京都は、一時衰退します。

後に大木と同郷の佐野が動いたのは、ナイスフォローと言うべきかもしれません。佐賀藩は、アフターサービスの提供も万全のようです。

まず、佐野は内国勧業博の大枠を変更し、京都での開催を可能にしました。

そして、運営面でも副会長として、“平安神宮”(パビリオン)や“時代祭”(パレード)の企画を進めたと言われています。

そんな歴史を知ることで、私にとって“平安神宮”のありがたみが倍増したことは言うまでもありません。

――さて、今の本編(幕末)の話に戻ります。佐野が登場すると、周囲で“関西弁”が飛び交うので、気になっている方もいるかもしれません。

幕末佐賀藩における“万能の研究主任”と言っても良い、佐野常民(栄寿)。

秀才・佐野の諸国修業の始まりは早く、10代の少年時代からです。まず1838年頃には、養父のいた江戸に留学しています。

本編で描いたのは、佐野の“関西”への留学時代である1846年頃から。

京都で、広瀬元恭の“時習堂”

大坂で、緒方洪庵の“適塾”

紀州(和歌山)で、華岡青洲の開いた“春林軒塾”

…と立て続けに入門・研修を行います。

――当時、20代半ば。現代のイメージでは、大学院の博士課程ぐらいの年齢だった、佐野常民(栄寿)。

京都では、良い仲間に恵まれたようです。

なるべく現代の京都の学生に近いイメージで描きたかったところです。

※現代も学生たちが憩う、京都の鴨川べり。

科学者・中村奇輔は、地元・京都の人のようです。

本編での言葉づかいも、多少“京ことば”寄りにしたい…と試みています。

翻訳家・石黒寛次は、現在では京都府内ですが、日本海に面した丹後田辺藩の出身です。今の舞鶴あたりのようです。

実は、舞鶴の方言をまったく知らなかったのですが、通称“ちゃった弁”と言われているようです。

石黒が不思議な話し方をしているときは、その影響だとお考えください。方言の正確性には自信がありません…

――そして、佐野は再び江戸に行き、医術の師匠・伊東玄朴の“象先堂”で修業します。

ここで、佐野は「なぜか金銭を浪費し、塾の辞書を質入れしてしまった」事件を起こします。

当然、塾は破門されますが、同郷(佐賀の神埼出身)の師匠の恩情もあってか、佐野の蘭学人生は何とか続きます。

そして、佐賀に戻る前に、京都に寄った佐野常民。

突如、友達2人(中村・石黒)と“からくり儀右衛門”田中久重の父子をスカウトして佐賀に連れて来る…

この経過には、いろいろと謎が多いようです。

私は、殿・鍋島直正が発した人材スカウトの密命と、佐賀藩の蘭学のネットワークによる根回しがあった…みたいな表現をしています。

――さて、結論です。なぜ、私が佐野常民の友達をなるべく“関西”色にこだわって描くのか。

それは2025年に開催予定「大阪・関西万国博覧会」を意識しているからです。

また、第20話くらいで描きたいのですが、幕末のパリ万博には、佐野を団長として、佐賀藩が出展しています。

ちなみに幕府と薩摩藩は、現地でも政治闘争を繰り広げていましたが、佐賀藩は万博での展示と販路開拓に熱を入れています。

相変わらずマジメな佐賀藩…

そして、明治に入ってからのウィーン万博。

副総裁として現場の指揮を執ったのは佐野常民。

極めつけは、現地に行ってないけど、総裁は大隈重信。

…以上です。一気に畳みかけてみましたが、いかがでしょうか。

「これは…もはや“佐賀万博”なのでは!?」…と、“ボケ”てみますので、「ちゃうやろ!」とか「なんでやねん!」とか温かい“ツッコミ”をお待ちしております…と、やや関西風味(薄味)にまとめてみました。難しいな。

2020年06月02日

「変容する社会でどう動くか?」

こんばんは。

東京では、新型コロナ感染者数の抑制が厳しい状況にあるようで、「東京アラート」の発動が準備されていると聞きます。

本編も、第10話までを投稿し、黒船来航や開国といったテーマもひとまず取り上げました。ここで少し頭の整理を試みたいところもあり、しばらく“つぶやき”系の投稿を続けます。

なお、第11話「蝦夷探検」では、のちに大都市“札幌”を創る、島義勇の活躍を軸に書きたいな…と思っています。

――「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を考えるにあたり、ざっと調べていた事があります。

幕末の雄藩“薩長土肥”や周辺地域(福岡・長崎)との比較で見た、佐賀県の現在です。

総務省などの統計サイトから得た情報も参考にしました。

しかし、データの扱い方は疑わしく、適当な推論をしています。

というわけで、以下に記す内容の信頼度は低いと思うので「こんなことを考える者もおるのか。」ぐらいのスタンスでご覧ください。

――テーマは「佐賀県は何とか頑張っているが、これからどうしようか」です。

〇人口増減率の比較(2010年→2015年)

佐賀県(肥前) -2.0%

山口県(長州) -3.2%

鹿児島県(薩摩)-3.4%

長崎県…参考 -3.5%

高知県(土佐) -4.7%

各地域とも全体的に減少(マイナス)傾向は否めないのですが、出生率も高い佐賀県。この集団の中では、高齢化率も低めで“次世代が育っている県”なのです。

〇佐賀県の人口転出入(2018年)

転入数…16,623人

転出数…18,121人

残念!全体としては、1,500人ほど転出が超過しています。

転出・転入ともに第1位・第2位は隣県。

第1位は福岡県。700人ばかり佐賀からの転出が多いです。

第2位は長崎県。実は200人ほど佐賀への転入の方が多いのです。

全体傾向としては、長崎→佐賀→福岡→東京という流れで、転出者が動いている感じになります。

〇佐賀県の人口流出入(2015年)

従業者や通学者などの流れ、より短期的な人の動きを捉えたデータのようです。

「やられたらやり返す!倍返しだ!」というドラマもありました。(続編がなかなか始まりません。)

佐賀県にとって、少し良いデータがあります。

流入者数…40,604人

流出者数…38,787人

やったぜ!流入者数の方が多い!となります。

あの福岡県からも佐賀県に来る人の方が多いという数値が出ました。

――「如何なる“からくり”があるのじゃ…」と聞きたくなります。

たぶん答えは、この辺りではないかと推測します。

〇観光施設等を目的地とした検索回数ランキング(2017年 休日)

第1位…鳥栖プレミアムアウトレット

“自動車”、“公共交通”の両部門で、ぶっちぎりの1位。

何やら佐賀県全体というより、もはや鳥栖の力ではないか…という疑念も残ります。

しかし、各部門で「ゆめタウン」や「モラージュ佐賀」などショッピングモールが次々ランクインしています。

〇ありきたりな結論

・ショッピングモールが佐賀県からの人口流出を封じる“盾”として機能しているようです。

・出生率もわりと良く、子育てはしやすい佐賀ですが、18歳以上になると転出が激増します。

・若年層が「大都市圏に転出し、帰って来ない状況」が、各地方で共通の問題となっています。

…しかし、佐賀県も「盾」だけで「矛」がなければ、今後の展開が厳しいのは否めないところです。

幕末の佐賀藩のように、高度な人材育成と、強い産業の開発が必要そうです。

※佐賀市内の白山通り(注:早朝に撮影しています)

〇突拍子もない結論

新型コロナウイルス感染症は、大都市圏の人口密集に警鐘(アラート)を鳴らしているようにも感じます。

テレワークで対応できる業界は、リスク分散を兼ねて地方都市への拠点移動も検討するかもしれません。

佐賀県が先んじて、変容する社会への対応策を出し、幕末のように「全国が佐賀を見つめる」ことになれば面白いな…とか考えたりもします。

しかし、これらは妄想の域を出ません。結局、今の私にできることは「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」と言い続けることぐらい。

まずはそこから頑張ろうかな…と思っています。

東京では、新型コロナ感染者数の抑制が厳しい状況にあるようで、「東京アラート」の発動が準備されていると聞きます。

本編も、第10話までを投稿し、黒船来航や開国といったテーマもひとまず取り上げました。ここで少し頭の整理を試みたいところもあり、しばらく“つぶやき”系の投稿を続けます。

なお、第11話「蝦夷探検」では、のちに大都市“札幌”を創る、島義勇の活躍を軸に書きたいな…と思っています。

――「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を考えるにあたり、ざっと調べていた事があります。

幕末の雄藩“薩長土肥”や周辺地域(福岡・長崎)との比較で見た、佐賀県の現在です。

総務省などの統計サイトから得た情報も参考にしました。

しかし、データの扱い方は疑わしく、適当な推論をしています。

というわけで、以下に記す内容の信頼度は低いと思うので「こんなことを考える者もおるのか。」ぐらいのスタンスでご覧ください。

――テーマは「佐賀県は何とか頑張っているが、これからどうしようか」です。

〇人口増減率の比較(2010年→2015年)

佐賀県(肥前) -2.0%

山口県(長州) -3.2%

鹿児島県(薩摩)-3.4%

長崎県…参考 -3.5%

高知県(土佐) -4.7%

各地域とも全体的に減少(マイナス)傾向は否めないのですが、出生率も高い佐賀県。この集団の中では、高齢化率も低めで“次世代が育っている県”なのです。

〇佐賀県の人口転出入(2018年)

転入数…16,623人

転出数…18,121人

残念!全体としては、1,500人ほど転出が超過しています。

転出・転入ともに第1位・第2位は隣県。

第1位は福岡県。700人ばかり佐賀からの転出が多いです。

第2位は長崎県。実は200人ほど佐賀への転入の方が多いのです。

全体傾向としては、長崎→佐賀→福岡→東京という流れで、転出者が動いている感じになります。

〇佐賀県の人口流出入(2015年)

従業者や通学者などの流れ、より短期的な人の動きを捉えたデータのようです。

「やられたらやり返す!倍返しだ!」というドラマもありました。(続編がなかなか始まりません。)

佐賀県にとって、少し良いデータがあります。

流入者数…40,604人

流出者数…38,787人

やったぜ!流入者数の方が多い!となります。

あの福岡県からも佐賀県に来る人の方が多いという数値が出ました。

――「如何なる“からくり”があるのじゃ…」と聞きたくなります。

たぶん答えは、この辺りではないかと推測します。

〇観光施設等を目的地とした検索回数ランキング(2017年 休日)

第1位…鳥栖プレミアムアウトレット

“自動車”、“公共交通”の両部門で、ぶっちぎりの1位。

何やら佐賀県全体というより、もはや鳥栖の力ではないか…という疑念も残ります。

しかし、各部門で「ゆめタウン」や「モラージュ佐賀」などショッピングモールが次々ランクインしています。

〇ありきたりな結論

・ショッピングモールが佐賀県からの人口流出を封じる“盾”として機能しているようです。

・出生率もわりと良く、子育てはしやすい佐賀ですが、18歳以上になると転出が激増します。

・若年層が「大都市圏に転出し、帰って来ない状況」が、各地方で共通の問題となっています。

…しかし、佐賀県も「盾」だけで「矛」がなければ、今後の展開が厳しいのは否めないところです。

幕末の佐賀藩のように、高度な人材育成と、強い産業の開発が必要そうです。

※佐賀市内の白山通り(注:早朝に撮影しています)

〇突拍子もない結論

新型コロナウイルス感染症は、大都市圏の人口密集に警鐘(アラート)を鳴らしているようにも感じます。

テレワークで対応できる業界は、リスク分散を兼ねて地方都市への拠点移動も検討するかもしれません。

佐賀県が先んじて、変容する社会への対応策を出し、幕末のように「全国が佐賀を見つめる」ことになれば面白いな…とか考えたりもします。

しかし、これらは妄想の域を出ません。結局、今の私にできることは「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」と言い続けることぐらい。

まずはそこから頑張ろうかな…と思っています。

2020年01月08日

「“大河の主役”と並ぶ」(関係性③‐3大隈重信編)

こんばんは。

早くも再来年の「大河ドラマ」が発表されましたね。気になる主役は…

北条義時:大河ドラマ第61作「鎌倉殿の13人」(2022年)

脚本は“三谷幸喜”氏、主演は“小栗旬”氏という豪華な布陣です。

…2024年くらいには幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!と思いつつ、いつものブログに戻ります。

第3部明治飛翔編

佐賀藩士“大隈重信”編です。

大河ドラマ作品の“主役”に連なる人脈があります。

①大隈重信を新政府に引き込んだ人

小松帯刀:大河ドラマ第47作「篤姫」(2008年)※準主役

薩摩・島津家の分家に生まれた篤姫は、薩摩藩主・島津斉彬の養女となり、徳川13代将軍の正室となりました。 倒幕の時代の渦に巻き込まれながらも、江戸城を無血開城へと導きます。

のちに薩摩藩の家老となる小松帯刀は篤姫に恋心を抱く設定で描かれ、大人気となりました。

…小松帯刀は明治初期に病となり、明治新政府での仕事の後継に大隈重信を推挙します。

大隈は諸外国との交渉等で活躍していましたが、小松と特に親しかったわけではなく、小松の能力で人を評価する姿勢に、大隈は感銘を受けたと伝わります。

②大隈重信が新政府に引き込んだ人

渋沢栄一:大河ドラマ第60作「青天を衝け」(2021年)

幕府から派遣されたバリ万博でフランスに滞在中に“株式会社”という仕組みを知った渋沢栄一。 “日本資本主義の父”とも言われ、銀行家・実業家として多数の会社を設立。新一万円札の肖像になる人物です。

…徳川の家臣になっていた渋沢栄一は、財政を担当する大隈重信の説得に応じて、新政府に出仕します。

後に大隈と渋沢は、対立したり協力したり、双方とも明治の時代を生き抜いて日本の近代化に貢献しています。

…大隈重信先生、もはや“主役”と呼んで良い気がするのです。

ちなみに「青天を衝け」(2021年予定)の発表は、たしか昨年9月だったので、わずか4か月ほどで次回作の発表。

…正直、とても驚きました。

注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。

早くも再来年の「大河ドラマ」が発表されましたね。気になる主役は…

北条義時:大河ドラマ第61作「鎌倉殿の13人」(2022年)

脚本は“三谷幸喜”氏、主演は“小栗旬”氏という豪華な布陣です。

…2024年くらいには幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!と思いつつ、いつものブログに戻ります。

第3部明治飛翔編

佐賀藩士“大隈重信”編です。

大河ドラマ作品の“主役”に連なる人脈があります。

①大隈重信を新政府に引き込んだ人

小松帯刀:大河ドラマ第47作「篤姫」(2008年)※準主役

薩摩・島津家の分家に生まれた篤姫は、薩摩藩主・島津斉彬の養女となり、徳川13代将軍の正室となりました。 倒幕の時代の渦に巻き込まれながらも、江戸城を無血開城へと導きます。

のちに薩摩藩の家老となる小松帯刀は篤姫に恋心を抱く設定で描かれ、大人気となりました。

…小松帯刀は明治初期に病となり、明治新政府での仕事の後継に大隈重信を推挙します。

大隈は諸外国との交渉等で活躍していましたが、小松と特に親しかったわけではなく、小松の能力で人を評価する姿勢に、大隈は感銘を受けたと伝わります。

②大隈重信が新政府に引き込んだ人

渋沢栄一:大河ドラマ第60作「青天を衝け」(2021年)

幕府から派遣されたバリ万博でフランスに滞在中に“株式会社”という仕組みを知った渋沢栄一。 “日本資本主義の父”とも言われ、銀行家・実業家として多数の会社を設立。新一万円札の肖像になる人物です。

…徳川の家臣になっていた渋沢栄一は、財政を担当する大隈重信の説得に応じて、新政府に出仕します。

後に大隈と渋沢は、対立したり協力したり、双方とも明治の時代を生き抜いて日本の近代化に貢献しています。

…大隈重信先生、もはや“主役”と呼んで良い気がするのです。

ちなみに「青天を衝け」(2021年予定)の発表は、たしか昨年9月だったので、わずか4か月ほどで次回作の発表。

…正直、とても驚きました。

注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。

2020年01月07日

「“大河の主役”と並ぶ」(関係性③-2江藤新平編)

こんばんは。

昨日に続く第2部。江藤新平編です。

大河ドラマ第57作「西郷どん」(2018年)での“迫田孝也”氏の熱演も記憶に新しいところです。

第2部維新回天編について

佐賀藩士“江藤新平”には大河ドラマの主人公たちと並ぶ才能がありました。

①江藤新平と相性が良かった人

大村益次郎:大河ドラマ第15作「花神」(1977年)

幕末の長州藩に生まれ、元は“村医者”でありながら、倒幕の司令官となった“天才軍人”大村益次郎。 徹底した合理主義で近代軍制を作り上げる。長州藩の視点から激動の幕末を描いた青春群像劇。

…大村益次郎は、江藤新平の能力を信頼していたようです。また、江藤も大村の才能を絶賛。大村は、江藤に「上野戦争」(江戸での旧幕府軍“彰義隊”との戦い)の作戦を明かしていました。

まず佐賀藩のアームストロング砲で、上野の敵陣に砲撃。そこで隠密行動の長州藩が突入、一気に決着。新政府を苦しめた“彰義隊”は大村のシナリオ通りに、およそ半日で壊滅。新政府は江戸の支配を固めました。

②江藤新平と相性が悪かった人

大久保利通:大河ドラマ第28作「翔ぶが如く」(1990年)

幕末から明治を舞台に変革の時代をリードした2人の薩摩藩士、西郷隆盛と大久保利通の友情と対立を描きます。やがて袂を分かった2人は「西南戦争」で敵味方となり、永遠の別れとなります。

…大久保利通と“岩倉使節団”が欧米に渡航。日本に残った西郷隆盛と江藤新平たちは“留守政府”と呼ばれます。 江藤が司法制度を作り上げたほか、“留守政府”は急速に日本を近代国家とする仕組みづくりを進めます。

結局、海外視察だけに終わった“岩倉使節団”。留守の間に近代化を進めた佐賀や土佐(高知)に脅威を感じ、主導権を奪うために策略を巡らせます。

…権力の集中こそが近代化の力と考える大久保利通にとって、江藤新平の才能、“司法による権力の抑制”は脅威でした。

本日は以上です。

今回の特集は“維新回天”の功労者、しかし悲劇的な最期を迎えている方々…と言えるかもしれません。

佐賀県内で情報収集をしているとき「大久保が帰って来なきゃよかったのに!」という意見もありました。

…斬新な視点です。いろいろ考えさせられました。

注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。

昨日に続く第2部。江藤新平編です。

大河ドラマ第57作「西郷どん」(2018年)での“迫田孝也”氏の熱演も記憶に新しいところです。

第2部維新回天編について

佐賀藩士“江藤新平”には大河ドラマの主人公たちと並ぶ才能がありました。

①江藤新平と相性が良かった人

大村益次郎:大河ドラマ第15作「花神」(1977年)

幕末の長州藩に生まれ、元は“村医者”でありながら、倒幕の司令官となった“天才軍人”大村益次郎。 徹底した合理主義で近代軍制を作り上げる。長州藩の視点から激動の幕末を描いた青春群像劇。

…大村益次郎は、江藤新平の能力を信頼していたようです。また、江藤も大村の才能を絶賛。大村は、江藤に「上野戦争」(江戸での旧幕府軍“彰義隊”との戦い)の作戦を明かしていました。

まず佐賀藩のアームストロング砲で、上野の敵陣に砲撃。そこで隠密行動の長州藩が突入、一気に決着。新政府を苦しめた“彰義隊”は大村のシナリオ通りに、およそ半日で壊滅。新政府は江戸の支配を固めました。

②江藤新平と相性が悪かった人

大久保利通:大河ドラマ第28作「翔ぶが如く」(1990年)

幕末から明治を舞台に変革の時代をリードした2人の薩摩藩士、西郷隆盛と大久保利通の友情と対立を描きます。やがて袂を分かった2人は「西南戦争」で敵味方となり、永遠の別れとなります。

…大久保利通と“岩倉使節団”が欧米に渡航。日本に残った西郷隆盛と江藤新平たちは“留守政府”と呼ばれます。 江藤が司法制度を作り上げたほか、“留守政府”は急速に日本を近代国家とする仕組みづくりを進めます。

結局、海外視察だけに終わった“岩倉使節団”。留守の間に近代化を進めた佐賀や土佐(高知)に脅威を感じ、主導権を奪うために策略を巡らせます。

…権力の集中こそが近代化の力と考える大久保利通にとって、江藤新平の才能、“司法による権力の抑制”は脅威でした。

本日は以上です。

今回の特集は“維新回天”の功労者、しかし悲劇的な最期を迎えている方々…と言えるかもしれません。

佐賀県内で情報収集をしているとき「大久保が帰って来なきゃよかったのに!」という意見もありました。

…斬新な視点です。いろいろ考えさせられました。

注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。

2020年01月06日

「“大河の主役”と並ぶ」(関係性③‐1鍋島直正編)

こんばんは。

新年の大河ドラマ「麒麟がくる」のPRにあたり、過去の作品にも注目がされる時期です。

この流れに乗じて、幕末佐賀藩と大河ドラマ作品の“主役”との関わりを考えてみます。

第1部幕末黎明編について

佐賀藩主“鍋島直正”には大河ドラマの主人公たちと並ぶ存在感があります。

①鍋島直正が期待した人

井伊直弼:大河ドラマ第1作「花の生涯」(1963年)

幕末、開国か攘夷か!の激動の時代。幕府の大老となった井伊直弼は、攘夷論に対して開国を主張します。

強い幕府を目指して戦い続け、“桜田門外の変”で命を落とすまでの激動の物語。

…井伊直弼と鍋島直正は、外国の知識を取り入れ、強い日本を創ろうという点で同志でした。

幕府の大老でありながら、井伊直弼は佐賀藩邸にも足を運んでいます。鍋島直正にとっては良き理解者でした。

②鍋島直正に期待した人

徳川慶喜:大河ドラマ第37作「徳川慶喜」(1998年)

水戸徳川家に生まれ、江戸幕府の第15代将軍となった徳川慶喜は、やがて大政奉還を決意します。

“最後の将軍”として、幕府の終わりを見届けた波乱の半生の物語。

…徳川慶喜は、反幕府勢力を抑えるため、江戸には入らず上方(京・大坂)にいた将軍です。佐賀藩の軍事力に注目し、鍋島直正に呼出をかけます。

鍋島直正は蒸気船で大坂に入り、慶喜に会いますが、政争には深入りを避けます。 晩年、慶喜は直正を「利口」とも「ずるい人」とも評したようです。

…鍋島直正の存在感は、幕末が終わり、明治が始まっても発揮されます。

本日は以上です。

大河ドラマの主役は1人とは限りません。

複数の主人公でつないでこそ、幕末佐賀藩の魅力は伝わる…と信じて、続けます。

注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。

新年の大河ドラマ「麒麟がくる」のPRにあたり、過去の作品にも注目がされる時期です。

この流れに乗じて、幕末佐賀藩と大河ドラマ作品の“主役”との関わりを考えてみます。

第1部幕末黎明編について

佐賀藩主“鍋島直正”には大河ドラマの主人公たちと並ぶ存在感があります。

①鍋島直正が期待した人

井伊直弼:大河ドラマ第1作「花の生涯」(1963年)

幕末、開国か攘夷か!の激動の時代。幕府の大老となった井伊直弼は、攘夷論に対して開国を主張します。

強い幕府を目指して戦い続け、“桜田門外の変”で命を落とすまでの激動の物語。

…井伊直弼と鍋島直正は、外国の知識を取り入れ、強い日本を創ろうという点で同志でした。

幕府の大老でありながら、井伊直弼は佐賀藩邸にも足を運んでいます。鍋島直正にとっては良き理解者でした。

②鍋島直正に期待した人

徳川慶喜:大河ドラマ第37作「徳川慶喜」(1998年)

水戸徳川家に生まれ、江戸幕府の第15代将軍となった徳川慶喜は、やがて大政奉還を決意します。

“最後の将軍”として、幕府の終わりを見届けた波乱の半生の物語。

…徳川慶喜は、反幕府勢力を抑えるため、江戸には入らず上方(京・大坂)にいた将軍です。佐賀藩の軍事力に注目し、鍋島直正に呼出をかけます。

鍋島直正は蒸気船で大坂に入り、慶喜に会いますが、政争には深入りを避けます。 晩年、慶喜は直正を「利口」とも「ずるい人」とも評したようです。

…鍋島直正の存在感は、幕末が終わり、明治が始まっても発揮されます。

本日は以上です。

大河ドラマの主役は1人とは限りません。

複数の主人公でつないでこそ、幕末佐賀藩の魅力は伝わる…と信じて、続けます。

注:追記した内容は書籍等から得た情報であり、大河ドラマ内のエピソードではありませんのでご注意ください。

2019年12月31日

「佐賀の功績を語れ!」(独自色②)

こんにちは。

皆さま、令和元年の最終日はいかがお過ごしでしょうか。

今年は“平成”から“令和”に元号が変わった年でもありますね。

何やら2回目の年越しを迎えているような奇妙な気分です。

前回は“薩長土肥”という幕末の有力藩の括りで“名言”について検討してみました。今年の最終日は各藩の“功績”について考えてみます。

①薩摩藩…最強クラスの雄藩。幕府への協力路線から倒幕派へ。

幕末の主導権を取る。薩長同盟で明治維新を先導。

②長州藩…尊王攘夷運動の中心。幕府からの攻勢を逆転する。