2025年01月26日

「シリーズ・増える“賢人”の謎(④佐賀の12賢人)」

前回は、幕末・明治期の「佐賀の賢人」と称される人物の9人目、日本の近代医学をドイツからの導入に決定づけた医学者・相良知安のことを語りました。

「増える賢人の謎」と題したシリーズですが、9賢人から今度は3名が増えて、12賢人となります。

ただ、今回は“特別編”と言っても良いかもしれません。紹介する3名が、幕末・明治期の人物ではないのです。近代からは随分と、時代の遡りがあります。

○成富兵庫茂安…戦国時代に活躍した人。鍋島家に仕えた武将。

急に舞台は、およそ400年前。一時は九州北部をほぼ支配下に入れていた、龍造寺隆信公が無念の最期を迎えたことにより、混乱が生じていました。

しかし、まだ大丈夫。佐賀には知略に優れた鍋島直茂・勝茂の父子が健在ですので、きっと何とかしてくれるはず!という時代。

その家臣で、のち佐賀藩の初代になる鍋島勝茂公を支える存在となり、曲者(策士)としても知られたのが、成富兵庫茂安。

――あの加藤清正公から、配下に加わらないか?と勧誘を受けるも

一万石(大名クラス?)でどうか、という待遇での打診だったようですが、「おいは、二君には仕えられんです。」という感じに、お断りしたと聞きます。

その後、江戸初期に行った仕事で、現在も佐賀県では「水利の神」とも称されるという、成富兵庫茂安。

いわば水を操る達人なので、熊本の治水を考えぬいた加藤清正公とも関わりが深いなら、このスカウトの話はすごく説得力がある、と思います。

――さて、現代まで続く、という佐賀の水利システム

綿密な実験を重ね、幾多の工事で作りあげた、佐賀平野に水を行き渡らせるシステム(仕組み)。大地を潤して、豊かな実りをもたらしました。

佐賀といえば、まずは農業の県。佐賀市大和町にある「さが水ものがたり館」という施設では、成富兵庫茂安の業績も学ぶことができるそうです。

○高遊外売茶翁…江戸時代の茶人。佐賀の支藩の一つ・蓮池藩の出身。

実務家が多いラインナップに、ここだけ妙に癒やし系なのが、逆に佐賀っぽくあります。「お茶でも飲まんね~」ってなります。

お茶だけでなく、使う道具にも深い愛情を持ったという、この方。禅を深く学んだ僧でもあり、文化人としてもハイレベルの様子。

美術に疎い私でも名前は知っている、伊藤若冲や池大雅といった絵画の世界の大家とも交流あり、だそうです。

――なお、この方の「お茶」というのは、お抹茶ではなく、煎茶だそうで、

いわゆる「茶道」のイメージとは少し違う、「煎茶道」の祖という位置づけ。

中国伝来の煎茶は、江戸期も海外と接点があった長崎や、京都でもお茶といえば…という、宇治の禅寺で学んだようです。

そして、およそ300年ぐらい前、京都の東山に「通仙亭」という庵を構え、そこは文化人(文人墨客)が集まる場所となっていきました。

お茶を売りながら、修行してきた禅や、人の道を説いたらしく、当時の京都で「売茶翁」として評判となった…という人物。

――茶道具を大事にしていた、その高遊外売茶翁。

自身に最期の時が近づいてきた…と察すると、売茶業をやめて、大事にしていた茶道具も燃やしたと聞きます。

「愛用する茶道具が俗世に渡り、売り買いされるのを不憫(ふびん)に思った」からだといいます。モノの行く末までも考える、そんな繊細な神経の持ち主。

――なお、“売茶翁”の出身である、佐賀の蓮池藩は…

現在の佐賀県西部にあり、お茶の生産地として知られる、嬉野に大きい領地があったと聞きます。

また、県の産業としては陶磁器など茶道具の印象も強い、窯業で有名ですし、この方も佐賀をイメージさせるには、良い人選かもしれません。

佐賀の市街地にある「肥前通仙亭」は、京都での売茶翁の庵がモデルかなと思います。私は入館するタイミングを外しましたが、いずれ機会があれば…

○徐福…紀元前(弥生時代)に、秦の始皇帝に仕えたとされる学者。

…なんと、紀元前!2,200年ぐらい昔の人のようです。呪術・祈祷や占星術から天文学や医薬にも通じるという、同時代の科学者という感じでしょうか。

少し整理を試みると、古代の中国を統一した始皇帝の命令により、不老不死の薬を探すため、秦の国をあとにして、海に出ていた人物。

佐賀に上陸したという伝説もあり、もはや“古代ミステリー”の領域の話。

けっこう、佐賀には伝承も多く残り、金立山で不老不死の仙薬を探し回っていた…とかいう話もあるらしいです。

有明海から佐賀市諸富町に上陸して、同市の金立町の山まで北上という、壮大な伝説が佐賀市内で完結してしまう勢い。

――徐福が、佐賀の開拓を進めたか…古代ロマンの物語ではありますが

伝説の人物であるゆえ、全国各地に徐福の言い伝えはあるそうですが、佐賀の金立町には「徐福長寿館」という施設まであるそうです。

佐賀県は「人口10万人あたりの薬局の数」が全国でも一番多いと聞きますし、県東部の鳥栖市を中心に、製薬業もけっこう盛んな地域性があります。

「不老不死の仙薬」を探し回るのも、また、佐賀の人…なのかもしれません。

――私にとっては、幕末・明治期の歴史ほど調べていない時代ですが、

三者三様に、現代の佐賀市から、佐賀県を思わせる要素にもつながるので、このような時代を超えた人選になったのかな、とも思います。

参考:佐賀市ホームページ(外部リンク)「佐賀の12賢人」

次回は、また幕末・明治期以降の近代に話が戻るものの、さらに“賢人の数”は増え、今度は県内全域の話へと展開していきます。

「増える賢人の謎」と題したシリーズですが、9賢人から今度は3名が増えて、12賢人となります。

ただ、今回は“特別編”と言っても良いかもしれません。紹介する3名が、幕末・明治期の人物ではないのです。近代からは随分と、時代の遡りがあります。

○成富兵庫茂安…戦国時代に活躍した人。鍋島家に仕えた武将。

急に舞台は、およそ400年前。一時は九州北部をほぼ支配下に入れていた、龍造寺隆信公が無念の最期を迎えたことにより、混乱が生じていました。

しかし、まだ大丈夫。佐賀には知略に優れた鍋島直茂・勝茂の父子が健在ですので、きっと何とかしてくれるはず!という時代。

その家臣で、のち佐賀藩の初代になる鍋島勝茂公を支える存在となり、曲者(策士)としても知られたのが、成富兵庫茂安。

――あの加藤清正公から、配下に加わらないか?と勧誘を受けるも

一万石(大名クラス?)でどうか、という待遇での打診だったようですが、「おいは、二君には仕えられんです。」という感じに、お断りしたと聞きます。

その後、江戸初期に行った仕事で、現在も佐賀県では「水利の神」とも称されるという、成富兵庫茂安。

いわば水を操る達人なので、熊本の治水を考えぬいた加藤清正公とも関わりが深いなら、このスカウトの話はすごく説得力がある、と思います。

――さて、現代まで続く、という佐賀の水利システム

綿密な実験を重ね、幾多の工事で作りあげた、佐賀平野に水を行き渡らせるシステム(仕組み)。大地を潤して、豊かな実りをもたらしました。

佐賀といえば、まずは農業の県。佐賀市大和町にある「さが水ものがたり館」という施設では、成富兵庫茂安の業績も学ぶことができるそうです。

○高遊外売茶翁…江戸時代の茶人。佐賀の支藩の一つ・蓮池藩の出身。

実務家が多いラインナップに、ここだけ妙に癒やし系なのが、逆に佐賀っぽくあります。「お茶でも飲まんね~」ってなります。

お茶だけでなく、使う道具にも深い愛情を持ったという、この方。禅を深く学んだ僧でもあり、文化人としてもハイレベルの様子。

美術に疎い私でも名前は知っている、伊藤若冲や池大雅といった絵画の世界の大家とも交流あり、だそうです。

――なお、この方の「お茶」というのは、お抹茶ではなく、煎茶だそうで、

いわゆる「茶道」のイメージとは少し違う、「煎茶道」の祖という位置づけ。

中国伝来の煎茶は、江戸期も海外と接点があった長崎や、京都でもお茶といえば…という、宇治の禅寺で学んだようです。

そして、およそ300年ぐらい前、京都の東山に「通仙亭」という庵を構え、そこは文化人(文人墨客)が集まる場所となっていきました。

お茶を売りながら、修行してきた禅や、人の道を説いたらしく、当時の京都で「売茶翁」として評判となった…という人物。

――茶道具を大事にしていた、その高遊外売茶翁。

自身に最期の時が近づいてきた…と察すると、売茶業をやめて、大事にしていた茶道具も燃やしたと聞きます。

「愛用する茶道具が俗世に渡り、売り買いされるのを不憫(ふびん)に思った」からだといいます。モノの行く末までも考える、そんな繊細な神経の持ち主。

――なお、“売茶翁”の出身である、佐賀の蓮池藩は…

現在の佐賀県西部にあり、お茶の生産地として知られる、嬉野に大きい領地があったと聞きます。

また、県の産業としては陶磁器など茶道具の印象も強い、窯業で有名ですし、この方も佐賀をイメージさせるには、良い人選かもしれません。

佐賀の市街地にある「肥前通仙亭」は、京都での売茶翁の庵がモデルかなと思います。私は入館するタイミングを外しましたが、いずれ機会があれば…

○徐福…紀元前(弥生時代)に、秦の始皇帝に仕えたとされる学者。

…なんと、紀元前!2,200年ぐらい昔の人のようです。呪術・祈祷や占星術から天文学や医薬にも通じるという、同時代の科学者という感じでしょうか。

少し整理を試みると、古代の中国を統一した始皇帝の命令により、不老不死の薬を探すため、秦の国をあとにして、海に出ていた人物。

佐賀に上陸したという伝説もあり、もはや“古代ミステリー”の領域の話。

けっこう、佐賀には伝承も多く残り、金立山で不老不死の仙薬を探し回っていた…とかいう話もあるらしいです。

有明海から佐賀市諸富町に上陸して、同市の金立町の山まで北上という、壮大な伝説が佐賀市内で完結してしまう勢い。

――徐福が、佐賀の開拓を進めたか…古代ロマンの物語ではありますが

伝説の人物であるゆえ、全国各地に徐福の言い伝えはあるそうですが、佐賀の金立町には「徐福長寿館」という施設まであるそうです。

佐賀県は「人口10万人あたりの薬局の数」が全国でも一番多いと聞きますし、県東部の鳥栖市を中心に、製薬業もけっこう盛んな地域性があります。

「不老不死の仙薬」を探し回るのも、また、佐賀の人…なのかもしれません。

――私にとっては、幕末・明治期の歴史ほど調べていない時代ですが、

三者三様に、現代の佐賀市から、佐賀県を思わせる要素にもつながるので、このような時代を超えた人選になったのかな、とも思います。

参考:佐賀市ホームページ(外部リンク)「佐賀の12賢人」

次回は、また幕末・明治期以降の近代に話が戻るものの、さらに“賢人の数”は増え、今度は県内全域の話へと展開していきます。

2025年01月18日

「シリーズ・増える“賢人”の謎(③佐賀の九賢人)」

前回は「佐賀の七賢人」が、1名多く「八賢人」とも呼ばれることを語りました。

佐賀城本丸歴史館で、日曜に演じられる寸劇は『佐賀の八賢人おもてなし隊』という団体の活動によるもので、私も帰省できた時期はよく観に行きました。

公演は3名(三賢人)で、1つの物語を演じる構成が基本のため、“先生”である8人目・枝吉神陽の存在で、ストーリーが成り立っている演目も多いようです。

〔参考のリンク先〕「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」について

※当ブログは団体の活動とは無関係ですが、個人的には影響も受けており、影ながら応援もしています。

――さらに、数の上積みが続く「佐賀の賢人」の話。

今回は九賢人へと話が展開します。幕末・明治期の佐賀の偉人は、政治家・官僚として活躍した、お殿様や志士たちだけではありません。

幕末期に西洋医学の導入でもトップクラスだった、佐賀藩。明治期の医学にも、強い影響を与えています。

佐賀からは明治期に、日本の医学がドイツに倣って進化した、きっかけを作った人物も出ています。その名は、相良知安。

昔、病院に行っては、お医者さんが何やらグシャグシャした文字を「カルテ」と呼ばれる書面に記していたことを思い起こします。

この「カルテ」という呼称も、そこに書いていた「ドイツ語」も、きっと、この佐賀の医学者の影響だったのですね。

――幕末・明治期の医学者、相良知安で9人目(九賢人)。

幼少期には江藤新平の近所に住んでいたとか、一時期は大隈重信と家が隣だったとか、『佐賀の七賢人』との関係も見え隠れします。

現在で言えば佐賀市内の中心近くに、結構すごい人たちが揃った幕末期。

おそらく県外ではあまり知られていない、相良知安ですが、第一大学区医学校(現・東京大学医学部)の初代校長という情報もあります。

――これが明治5年(1872年)のことだそうですが、

その東京大学医学部の源流は、少し先輩の世代・伊東玄朴(神埼市出身)が幕末の安政5年(1858年)に、江戸の神田に設立した種痘所だといいます。

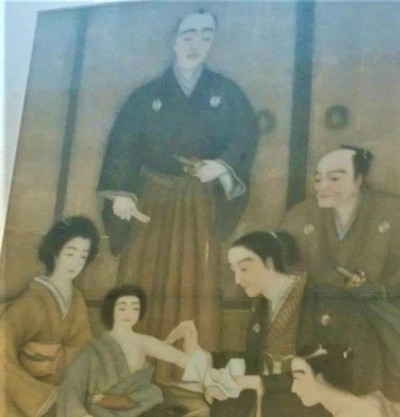

写真は、佐賀のお殿様・鍋島直正公が、我が子に種痘を行うのを見守る図ですが、当時の佐賀藩は、相当に医学のレベルも高かったことが窺えます。

さて、お話が幕末・明治期の「佐賀の九賢人」まで進みましたが、皆様の中には「12賢人」という呼称を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

但し、ここからは、少し様子が違ってきます。次に出て来る名は、幕末・明治期の人物ではありません。随分と時代を遡っていきます。

佐賀城本丸歴史館で、日曜に演じられる寸劇は『佐賀の八賢人おもてなし隊』という団体の活動によるもので、私も帰省できた時期はよく観に行きました。

公演は3名(三賢人)で、1つの物語を演じる構成が基本のため、“先生”である8人目・枝吉神陽の存在で、ストーリーが成り立っている演目も多いようです。

〔参考のリンク先〕「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」について

※当ブログは団体の活動とは無関係ですが、個人的には影響も受けており、影ながら応援もしています。

――さらに、数の上積みが続く「佐賀の賢人」の話。

今回は九賢人へと話が展開します。幕末・明治期の佐賀の偉人は、政治家・官僚として活躍した、お殿様や志士たちだけではありません。

幕末期に西洋医学の導入でもトップクラスだった、佐賀藩。明治期の医学にも、強い影響を与えています。

佐賀からは明治期に、日本の医学がドイツに倣って進化した、きっかけを作った人物も出ています。その名は、相良知安。

昔、病院に行っては、お医者さんが何やらグシャグシャした文字を「カルテ」と呼ばれる書面に記していたことを思い起こします。

この「カルテ」という呼称も、そこに書いていた「ドイツ語」も、きっと、この佐賀の医学者の影響だったのですね。

――幕末・明治期の医学者、相良知安で9人目(九賢人)。

幼少期には江藤新平の近所に住んでいたとか、一時期は大隈重信と家が隣だったとか、『佐賀の七賢人』との関係も見え隠れします。

現在で言えば佐賀市内の中心近くに、結構すごい人たちが揃った幕末期。

おそらく県外ではあまり知られていない、相良知安ですが、第一大学区医学校(現・東京大学医学部)の初代校長という情報もあります。

――これが明治5年(1872年)のことだそうですが、

その東京大学医学部の源流は、少し先輩の世代・伊東玄朴(神埼市出身)が幕末の安政5年(1858年)に、江戸の神田に設立した種痘所だといいます。

写真は、佐賀のお殿様・鍋島直正公が、我が子に種痘を行うのを見守る図ですが、当時の佐賀藩は、相当に医学のレベルも高かったことが窺えます。

さて、お話が幕末・明治期の「佐賀の九賢人」まで進みましたが、皆様の中には「12賢人」という呼称を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

但し、ここからは、少し様子が違ってきます。次に出て来る名は、幕末・明治期の人物ではありません。随分と時代を遡っていきます。

2025年01月09日

「シリーズ・増える“賢人”の謎(②佐賀の八賢人)」

今から半世紀ほど前。どこからともなく語られ出した…という「佐賀の七賢人」という言葉。

おそらく十数年前。私は人数が1名多い、「八賢人」という呼称を確認しました。今回は、7名→8名に増えた、その顛末を追います。

――幕末・明治期に近代日本の礎を築く…

実務家や技術者が多いものだから、手がけた仕事の凄さが一般的には伝わりづらく、“映え”や“受け”がいまいちの「佐賀の賢人たち」。

混乱の極みだった、幕末から明治への移行期。西洋の学問にも通じ、仕事を捌ける人間がある程度はいなければ、近代国家は成り立たなかったでしょう。

佐賀藩は江戸時代も、お隣の長崎を通じて、西洋の文物も取り込んでいますから、“洋学通”としては、年季が入っています。

――戊辰戦争の始まり(鳥羽伏見の戦い)の際には

幕府を倒すために参戦するどころか、現地にいなかった佐賀藩。それ以前に徳川政権の近代化には、数十年前から協力的だった経過もあります。

海外を意識するためか、佐賀藩の思考としては、隙を生じる国内の戦を嫌い、倒幕には消極的。一方で、内戦の早期終結にはかなり貢献しています。

…とはいえ、本来なら参戦が遅れたことで、冷遇されるはずの佐賀藩出身者。

――佐賀藩士たちは自らの能力で、

新政府の中枢へと入ることになり、明治初期には、前回の「佐賀の七賢人」のうち四名が卿(大臣)に就任しています。

司法卿(法律)…江藤新平

大蔵卿(財務)…大隈重信

外務卿(外交)…副島種臣

文部卿(教育)…大木喬任

※2019年の「第2回さが維新まつり」より(当時の『佐賀の八賢人おもてなし隊』のメンバーの皆様)

――そうそう、なぜ「七賢人」が「八賢人」に増えたかの話でした。

この4人の師匠(先生)は、同一人物なのです。それが「七賢人」に彼らの先生も、加えるべきという話になったのでしょう。

その人物とは、佐賀藩の国学者・枝吉神陽。

――ところで、幕末期の“先生”として、最も有名なのは、

おそらく長州(山口県)の吉田松陰でしょう。その松陰先生が若き日に全国を回ったこと自体は、幾度か大河ドラマでも描写があったと思います。

その諸国修行中に、山口県に近い九州にも来ており、佐賀に立ち寄ったときには、枝吉神陽と会ったこともあるようです。

――その後、吉田松陰は友人宛ての手紙に、

「枝吉神陽は“奇男子”なり」とか、「必ずお会いなさるべき」とか記したそう。

若き松陰が「九州に行くなら、すごい人がいるから必ず会うべきだ!」と伝えたわけですから、神陽が持っていたオーラというか、カリスマ性を感じます。

――幕末期の佐賀藩は、さらに“西洋かぶれ”が強めでしたから、

神陽先生は、佐賀城下で“義祭同盟”という結社を主宰しますが、国学者がリーダーなのに、あわせて洋学(蘭学)も学んでいた弟子が多いのが特徴です。

また、神陽の門下生には“破天荒の大事業”とも称される東京~長崎間での電信開通を成し遂げた、石丸安世など技術分野で活躍した人も見かけます。

和洋・文理に通じる、実践的な学問の仕方を教えていたのでしょう。

――ここまでの先生ならば、最初から「八賢人」では?

「佐賀の七賢人」が語られ始めた時、おそらくは、明治期まで存命だった人物を基準にした、と推測しています。

佐賀の志士たちにとって偉大な師匠だった、枝吉神陽。残念なことに、明治の新時代をその目で見ることはなかったのです。

その最期は、妻の看病をしたところ、同じ病に倒れたものでした。当時、猛威をふるった伝染病・コレラです。

――ただ、神陽先生の後ろ姿は、最後までカッコ良かったようで。

妻が先立ってから、夫・神陽が亡くなるまでが2日間といいますが、旅立つまでに残された時間で、亡き妻を埋葬してから世を去ったと聞きます。

この責任感に高い人格と、深い愛情が思われるのですね。

門下生たち(とくに実弟の副島種臣)には中途半端を許さない、厳しい師匠でもありましたが、お年寄りにも子どもにも優しかったという、枝吉神陽。

個人的には「佐賀の七賢人」を知ってから、「実は、八賢人だった!」という語り方が好みです。

○参考記事〔本編での描き方〕

第19話「閑叟上洛」⑦(愛する者へ、最後の講義)

おそらく十数年前。私は人数が1名多い、「八賢人」という呼称を確認しました。今回は、7名→8名に増えた、その顛末を追います。

――幕末・明治期に近代日本の礎を築く…

実務家や技術者が多いものだから、手がけた仕事の凄さが一般的には伝わりづらく、“映え”や“受け”がいまいちの「佐賀の賢人たち」。

混乱の極みだった、幕末から明治への移行期。西洋の学問にも通じ、仕事を捌ける人間がある程度はいなければ、近代国家は成り立たなかったでしょう。

佐賀藩は江戸時代も、お隣の長崎を通じて、西洋の文物も取り込んでいますから、“洋学通”としては、年季が入っています。

――戊辰戦争の始まり(鳥羽伏見の戦い)の際には

幕府を倒すために参戦するどころか、現地にいなかった佐賀藩。それ以前に徳川政権の近代化には、数十年前から協力的だった経過もあります。

海外を意識するためか、佐賀藩の思考としては、隙を生じる国内の戦を嫌い、倒幕には消極的。一方で、内戦の早期終結にはかなり貢献しています。

…とはいえ、本来なら参戦が遅れたことで、冷遇されるはずの佐賀藩出身者。

――佐賀藩士たちは自らの能力で、

新政府の中枢へと入ることになり、明治初期には、前回の「佐賀の七賢人」のうち四名が卿(大臣)に就任しています。

司法卿(法律)…江藤新平

大蔵卿(財務)…大隈重信

外務卿(外交)…副島種臣

文部卿(教育)…大木喬任

※2019年の「第2回さが維新まつり」より(当時の『佐賀の八賢人おもてなし隊』のメンバーの皆様)

――そうそう、なぜ「七賢人」が「八賢人」に増えたかの話でした。

この4人の師匠(先生)は、同一人物なのです。それが「七賢人」に彼らの先生も、加えるべきという話になったのでしょう。

その人物とは、佐賀藩の国学者・枝吉神陽。

――ところで、幕末期の“先生”として、最も有名なのは、

おそらく長州(山口県)の吉田松陰でしょう。その松陰先生が若き日に全国を回ったこと自体は、幾度か大河ドラマでも描写があったと思います。

その諸国修行中に、山口県に近い九州にも来ており、佐賀に立ち寄ったときには、枝吉神陽と会ったこともあるようです。

――その後、吉田松陰は友人宛ての手紙に、

「枝吉神陽は“奇男子”なり」とか、「必ずお会いなさるべき」とか記したそう。

若き松陰が「九州に行くなら、すごい人がいるから必ず会うべきだ!」と伝えたわけですから、神陽が持っていたオーラというか、カリスマ性を感じます。

――幕末期の佐賀藩は、さらに“西洋かぶれ”が強めでしたから、

神陽先生は、佐賀城下で“義祭同盟”という結社を主宰しますが、国学者がリーダーなのに、あわせて洋学(蘭学)も学んでいた弟子が多いのが特徴です。

また、神陽の門下生には“破天荒の大事業”とも称される東京~長崎間での電信開通を成し遂げた、石丸安世など技術分野で活躍した人も見かけます。

和洋・文理に通じる、実践的な学問の仕方を教えていたのでしょう。

――ここまでの先生ならば、最初から「八賢人」では?

「佐賀の七賢人」が語られ始めた時、おそらくは、明治期まで存命だった人物を基準にした、と推測しています。

佐賀の志士たちにとって偉大な師匠だった、枝吉神陽。残念なことに、明治の新時代をその目で見ることはなかったのです。

その最期は、妻の看病をしたところ、同じ病に倒れたものでした。当時、猛威をふるった伝染病・コレラです。

――ただ、神陽先生の後ろ姿は、最後までカッコ良かったようで。

妻が先立ってから、夫・神陽が亡くなるまでが2日間といいますが、旅立つまでに残された時間で、亡き妻を埋葬してから世を去ったと聞きます。

この責任感に高い人格と、深い愛情が思われるのですね。

門下生たち(とくに実弟の副島種臣)には中途半端を許さない、厳しい師匠でもありましたが、お年寄りにも子どもにも優しかったという、枝吉神陽。

個人的には「佐賀の七賢人」を知ってから、「実は、八賢人だった!」という語り方が好みです。

○参考記事〔本編での描き方〕

2025年01月04日

「新春特集・増える“賢人”の謎(①佐賀の七賢人)」

今年(令和7年・2025年)、一本目の記事です。本年もよろしくお願いします。

世間では、正月気分も満ちあふれましたが、「もう、仕事が始まった」「もともと、働いている!」という人も少なくなかったはず。

また、せっかくお休みなのにインフルエンザやコロナで高熱を出すなど、寝込んでしまった方も結構いるようです。

――いろんな年始を迎えた皆様に、エールを送るつもりで。

功績ほどには語られず、苦労や頑張りがしっかりと伝わっていない印象もある「佐賀の賢人たち」のお話。新春からの特集で、シリーズとして語る予定です。

そんな賢人たちの魅力を記事にすることも今年のテーマですが、この企画は県内に住んでいるいとこが、以前、ふと発したひと言から始まっています。

聞けば「佐賀の賢人は、知らない間に数が増えている…」と。年頭のシリーズは“歴史系ブログ”としての復活を目指し、この謎を深掘りしてみます。

――年末の記事でも、お話しましたように。

昭和50年代、西暦にして1975年頃からの時期に、佐賀では幕末の歴史を見直す動きがあったと考えています。

その頃、“佐賀の七賢人”という呼称も、どこからともなく語られ出したようで、私もその発祥を確認できてはいません。

――“七賢人”のメンバー構成としては、

幕末に世界を見ていた、お殿様。西洋の知識や技術を進取し、日本を近代へと先導した佐賀藩主(第10代)・鍋島直正公。

明治初頭、幕府の奉行所の時代から一気に、近代の司法・行政の制度を造り上げた、稀才の立法家・江藤新平。

通貨単位を“円”に定め、鉄道を通したり、太陽暦を導入したり…と、明治の近代化の原動力。政党組織からは初の内閣総理大臣にもなった、大隈重信。

――ここまでで、3人を数えます。続いて、直正公の忠実な配下2人。

幕末期に“蝦夷地”(現在の北海道)を探索。明治期に人口数名のほぼ原野だった土地に、日本五大都市圏の一・札幌を設計し創り始めたのが、島義勇。

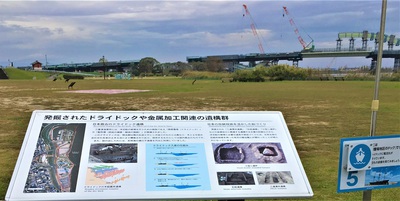

もう1人は佐賀藩の研究主任として活躍しました。現代で、世界遺産となった“三重津海軍所”の責任者として、幕末期に実用の蒸気船まで開発。

明治期にはウィーン万博への出展も主導し、維新後に荒廃した京都の復活を期して内国勧業博覧会を開催。日本赤十字社の創設でも有名な、佐野常民。

――ここまでで、5賢人。ラストの2人は、さらに玄人好みです。

日本古来の思想を探求する国学者でありながら、長崎で西洋の学問も地道に勉強し、明治初期の外交で活躍。

朝廷の政権を、近代の仕組みに合わせた影の功労者でもある、信望の高い知識人・副島種臣。

ラスト1人は東京を日本の首都とする段取りを組んだ人(のち東京府知事)。学制に深く関わった“義務教育”制度の立役者。

初代・文部卿(のちに文部大臣にも着任)として、近代の教育制度を築いた、大木喬任。

――以上、一気に語ったのが「佐賀の七賢人」。

今回は勢い重視で語ってみましたので、表現が粗いところはご容赦ください。

いまの佐賀県では、PRも進んで「そんぐらいは常識とよ」と仰る方も増えたでしょう。まずは県内の人が知る。これが大切なのは語るまでもありません。

しかし、「佐賀の七賢人」をもってしても全国区の知名度はさほど高くない印象で、文学作品やドラマなどへの登場が少なかったことが要因と考えています。

頑張っているのに、役立ってきたのに地味。「あぁ、アピールが下手なのが、佐賀県人のサガなのか。」ここは、私たちに突きつけられた課題であります。

ところが、その問題の解決を待たず、十数年ぐらい前から「八賢人」という別の語り方も出てきたのです。

(続く)

世間では、正月気分も満ちあふれましたが、「もう、仕事が始まった」「もともと、働いている!」という人も少なくなかったはず。

また、せっかくお休みなのにインフルエンザやコロナで高熱を出すなど、寝込んでしまった方も結構いるようです。

――いろんな年始を迎えた皆様に、エールを送るつもりで。

功績ほどには語られず、苦労や頑張りがしっかりと伝わっていない印象もある「佐賀の賢人たち」のお話。新春からの特集で、シリーズとして語る予定です。

そんな賢人たちの魅力を記事にすることも今年のテーマですが、この企画は県内に住んでいるいとこが、以前、ふと発したひと言から始まっています。

聞けば「佐賀の賢人は、知らない間に数が増えている…」と。年頭のシリーズは“歴史系ブログ”としての復活を目指し、この謎を深掘りしてみます。

――年末の記事でも、お話しましたように。

昭和50年代、西暦にして1975年頃からの時期に、佐賀では幕末の歴史を見直す動きがあったと考えています。

その頃、“佐賀の七賢人”という呼称も、どこからともなく語られ出したようで、私もその発祥を確認できてはいません。

――“七賢人”のメンバー構成としては、

幕末に世界を見ていた、お殿様。西洋の知識や技術を進取し、日本を近代へと先導した佐賀藩主(第10代)・鍋島直正公。

明治初頭、幕府の奉行所の時代から一気に、近代の司法・行政の制度を造り上げた、稀才の立法家・江藤新平。

通貨単位を“円”に定め、鉄道を通したり、太陽暦を導入したり…と、明治の近代化の原動力。政党組織からは初の内閣総理大臣にもなった、大隈重信。

――ここまでで、3人を数えます。続いて、直正公の忠実な配下2人。

幕末期に“蝦夷地”(現在の北海道)を探索。明治期に人口数名のほぼ原野だった土地に、日本五大都市圏の一・札幌を設計し創り始めたのが、島義勇。

もう1人は佐賀藩の研究主任として活躍しました。現代で、世界遺産となった“三重津海軍所”の責任者として、幕末期に実用の蒸気船まで開発。

明治期にはウィーン万博への出展も主導し、維新後に荒廃した京都の復活を期して内国勧業博覧会を開催。日本赤十字社の創設でも有名な、佐野常民。

――ここまでで、5賢人。ラストの2人は、さらに玄人好みです。

日本古来の思想を探求する国学者でありながら、長崎で西洋の学問も地道に勉強し、明治初期の外交で活躍。

朝廷の政権を、近代の仕組みに合わせた影の功労者でもある、信望の高い知識人・副島種臣。

ラスト1人は東京を日本の首都とする段取りを組んだ人(のち東京府知事)。学制に深く関わった“義務教育”制度の立役者。

初代・文部卿(のちに文部大臣にも着任)として、近代の教育制度を築いた、大木喬任。

――以上、一気に語ったのが「佐賀の七賢人」。

今回は勢い重視で語ってみましたので、表現が粗いところはご容赦ください。

いまの佐賀県では、PRも進んで「そんぐらいは常識とよ」と仰る方も増えたでしょう。まずは県内の人が知る。これが大切なのは語るまでもありません。

しかし、「佐賀の七賢人」をもってしても全国区の知名度はさほど高くない印象で、文学作品やドラマなどへの登場が少なかったことが要因と考えています。

頑張っているのに、役立ってきたのに地味。「あぁ、アピールが下手なのが、佐賀県人のサガなのか。」ここは、私たちに突きつけられた課題であります。

ところが、その問題の解決を待たず、十数年ぐらい前から「八賢人」という別の語り方も出てきたのです。

(続く)