2020年04月29日

第9話「和親条約」③

こんばんは。

ペリーの黒船が来航した直後、老中・阿部正弘が打った最初の一手。それは切り札として考えていた、佐賀藩への“鉄製大砲”の発注です。

鉄製大砲は、江戸の防衛に配備されます。そして、佐賀製の大砲が設置されたのが、現在の東京都港区にある“お台場”です。

――老中・阿部正弘は悩んでいた。西洋列強との力の差は歴然である。

阿部は、自身では“開国”するしかないと考えていた。

アメリカ、ロシア、イギリス、フランス…各国が、どう動くか全く見当が付かない中、まずアメリカが先手を打ってきた状況である。手探りが続いていた。

――“鎖国”体制は、初代将軍・徳川家康から3代かかって完成させた。

段階的なキリスト教の禁止と、海外貿易の幕府による管理。

1639年頃に“鎖国”は完成し、長崎を西洋に対する唯一の窓口とした。

――こうして“鎖国”は、幕府の掟となった。国政の実施トップである“老中首座”として変えてよいのか、阿部正弘は苦悩した。

老中・阿部には、江戸幕府が開かれて以来の250年の重みがのしかかっていたのである。

――そして、攘夷派の先頭に立つ人物が、阿部正弘に意見する。

その人物とは徳川斉昭。御三家・水戸藩の前藩主である。

「のう、伊勢守(阿部正弘)!よもや“開国”などと考えてはおるまいな。」

老中・阿部に盛大なプレッシャーをかける。

水戸藩のご隠居である徳川斉昭、ギラギラした攘夷派のカリスマ的存在とお考えいただきたい。

「そうじゃ…儂に良い考えがあるぞ!まず、異人どもを上陸させ、酒宴でも催すとよかろう。」

――老中・阿部は思った。「水戸さま(徳川斉昭)は、問いにどう反応するか試している」と。

徳川斉昭は続ける。

「良き頃合で、奴らを四方から囲むのじゃ。先んじて、膳(食事)にも何か仕込んでおくと良かろう。」

「…さすれば、黒船がまとめて手に入るぞ。良き謀りごとであろう。」

話す間も徳川斉昭の眼は、じっと老中・阿部を見据えている。

――阿部正弘は「これは、黙っていては危うい」と察した。武士の“誇り”を前面に出して、暴論を抑えようと試みる。

「水戸さま!さすがに“振舞い”が卑怯にござる。公儀の面目に関わりまする!」

ここで騙し討ちなどすれば、諸外国から総攻撃される格好の理由を与えてしまう。

「カッカッカッ…まさか本気にしたか!戯れ言(ざれごと)じゃ。」

徳川斉昭は、わざとらしい高笑いをする。冗談にしては危険な内容である。

――先ほど問答の中、水戸の徳川斉昭は、老中・阿部の言葉を拾っていた。

「先ほど、“公儀の面目”と申したな…では、いかにして武士の本分を示すつもりか。答えよ。」

一難去って、また一難。徳川斉昭の言葉は鋭い。

阿部正弘は冷や汗をかきつつも、こう返す。

「鍋島(直正)に!肥前佐賀に!鉄の“石火矢(いしびや)”を造らせておりまする!」

――老中・阿部の唯一の切り札は、すでに鍋島直正に“鉄製大砲”を発注している事実である。

斉昭は、阿部の言葉を受ける。

「肥前佐賀の“石火矢”か…いかに用いるつもりか。」

「江戸の…品川宿の沖合に“台場”を築きます。」

「では、黒船を打払うと解して良いのだな。」

――ここで、攘夷派の筆頭格・徳川斉昭の機嫌を損ねるわけにはいかない。

「提督“ペルリ”の出方によっては、やむを得ません。」

阿部正弘は、条件を付けつつも“異国船打払い”の可能性を示唆した。

「まぁ…よかろう。鍋島肥前(直正)に、よしなに伝えておけ。」

「御意!」

「水戸(徳川斉昭)が、期待しておるともな…」

「はっ!」

季節は真夏である。

阿部正弘は、緊張感のある問答に汗だくとなった。

――江戸の品川沖への砲台の建設が正式に決まるのは、佐賀への大砲発注から、しばらく後のこととなる。

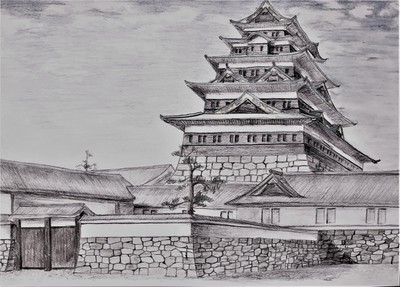

佐賀城。すでに早馬で、幕府からの“鉄製大砲”の製作の依頼は届いている。

鍋島直正は、請役の鍋島安房に資金の相談をしていた。

「安房よ、城下にもう1つ“反射炉”を造ることになるのだが…」

直正からの指示で、安房は資金繰りを確認していた。

「此度、公儀(幕府)より御用立てはございませぬ。お借入からの差し引きとのお達しにござる。」

今回、幕府の大砲発注に現金の支払いは無い。以前の佐賀藩の借金を帳消しすることで支払いに替える。

直正、少し考える。

「そうか、借用がなくなるのも、良き話ではあるが…」

――ここで安房が、直正に希望を持たせる言葉を伝える。

「長崎の台場は、概ね目途がたちましたゆえ、融通はできますかと。」

直正、言葉を受け取ると、そのまま立ち上がった。

「まことか!時が無いゆえ、ただちに取り掛かるぞ!」

陶磁器、ハゼ蝋など特産品の専売にも成功していた佐賀藩。資金の調達は可能な状況となっていた。

そして、佐賀城下で稼働中の“築地反射炉”に続いて、“多布施反射炉”も着工するのである。

(続く)

ペリーの黒船が来航した直後、老中・阿部正弘が打った最初の一手。それは切り札として考えていた、佐賀藩への“鉄製大砲”の発注です。

鉄製大砲は、江戸の防衛に配備されます。そして、佐賀製の大砲が設置されたのが、現在の東京都港区にある“お台場”です。

――老中・阿部正弘は悩んでいた。西洋列強との力の差は歴然である。

阿部は、自身では“開国”するしかないと考えていた。

アメリカ、ロシア、イギリス、フランス…各国が、どう動くか全く見当が付かない中、まずアメリカが先手を打ってきた状況である。手探りが続いていた。

――“鎖国”体制は、初代将軍・徳川家康から3代かかって完成させた。

段階的なキリスト教の禁止と、海外貿易の幕府による管理。

1639年頃に“鎖国”は完成し、長崎を西洋に対する唯一の窓口とした。

――こうして“鎖国”は、幕府の掟となった。国政の実施トップである“老中首座”として変えてよいのか、阿部正弘は苦悩した。

老中・阿部には、江戸幕府が開かれて以来の250年の重みがのしかかっていたのである。

――そして、攘夷派の先頭に立つ人物が、阿部正弘に意見する。

その人物とは徳川斉昭。御三家・水戸藩の前藩主である。

「のう、伊勢守(阿部正弘)!よもや“開国”などと考えてはおるまいな。」

老中・阿部に盛大なプレッシャーをかける。

水戸藩のご隠居である徳川斉昭、ギラギラした攘夷派のカリスマ的存在とお考えいただきたい。

「そうじゃ…儂に良い考えがあるぞ!まず、異人どもを上陸させ、酒宴でも催すとよかろう。」

――老中・阿部は思った。「水戸さま(徳川斉昭)は、問いにどう反応するか試している」と。

徳川斉昭は続ける。

「良き頃合で、奴らを四方から囲むのじゃ。先んじて、膳(食事)にも何か仕込んでおくと良かろう。」

「…さすれば、黒船がまとめて手に入るぞ。良き謀りごとであろう。」

話す間も徳川斉昭の眼は、じっと老中・阿部を見据えている。

――阿部正弘は「これは、黙っていては危うい」と察した。武士の“誇り”を前面に出して、暴論を抑えようと試みる。

「水戸さま!さすがに“振舞い”が卑怯にござる。公儀の面目に関わりまする!」

ここで騙し討ちなどすれば、諸外国から総攻撃される格好の理由を与えてしまう。

「カッカッカッ…まさか本気にしたか!戯れ言(ざれごと)じゃ。」

徳川斉昭は、わざとらしい高笑いをする。冗談にしては危険な内容である。

――先ほど問答の中、水戸の徳川斉昭は、老中・阿部の言葉を拾っていた。

「先ほど、“公儀の面目”と申したな…では、いかにして武士の本分を示すつもりか。答えよ。」

一難去って、また一難。徳川斉昭の言葉は鋭い。

阿部正弘は冷や汗をかきつつも、こう返す。

「鍋島(直正)に!肥前佐賀に!鉄の“石火矢(いしびや)”を造らせておりまする!」

――老中・阿部の唯一の切り札は、すでに鍋島直正に“鉄製大砲”を発注している事実である。

斉昭は、阿部の言葉を受ける。

「肥前佐賀の“石火矢”か…いかに用いるつもりか。」

「江戸の…品川宿の沖合に“台場”を築きます。」

「では、黒船を打払うと解して良いのだな。」

――ここで、攘夷派の筆頭格・徳川斉昭の機嫌を損ねるわけにはいかない。

「提督“ペルリ”の出方によっては、やむを得ません。」

阿部正弘は、条件を付けつつも“異国船打払い”の可能性を示唆した。

「まぁ…よかろう。鍋島肥前(直正)に、よしなに伝えておけ。」

「御意!」

「水戸(徳川斉昭)が、期待しておるともな…」

「はっ!」

季節は真夏である。

阿部正弘は、緊張感のある問答に汗だくとなった。

――江戸の品川沖への砲台の建設が正式に決まるのは、佐賀への大砲発注から、しばらく後のこととなる。

佐賀城。すでに早馬で、幕府からの“鉄製大砲”の製作の依頼は届いている。

鍋島直正は、請役の鍋島安房に資金の相談をしていた。

「安房よ、城下にもう1つ“反射炉”を造ることになるのだが…」

直正からの指示で、安房は資金繰りを確認していた。

「此度、公儀(幕府)より御用立てはございませぬ。お借入からの差し引きとのお達しにござる。」

今回、幕府の大砲発注に現金の支払いは無い。以前の佐賀藩の借金を帳消しすることで支払いに替える。

直正、少し考える。

「そうか、借用がなくなるのも、良き話ではあるが…」

――ここで安房が、直正に希望を持たせる言葉を伝える。

「長崎の台場は、概ね目途がたちましたゆえ、融通はできますかと。」

直正、言葉を受け取ると、そのまま立ち上がった。

「まことか!時が無いゆえ、ただちに取り掛かるぞ!」

陶磁器、ハゼ蝋など特産品の専売にも成功していた佐賀藩。資金の調達は可能な状況となっていた。

そして、佐賀城下で稼働中の“築地反射炉”に続いて、“多布施反射炉”も着工するのである。

(続く)

Posted by SR at 19:56 | Comments(0) | 第9話「和親条約」

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。