2021年07月19日

「義祭の志士がゆく(③佐賀編)」

こんばんは。

ようやく第2部のスタート地点まで、話を引っ張ってきました。佐賀の志士たちの群像劇。もし、まとまりは欠いても、そこは気合で乗り越えたいと思います。

南北朝時代の“楠木正成”を祀る「義祭同盟」。その式典には佐賀藩の重役も参加し、半ば公認の行事。一方で勤王の秘密結社の側面も持つ「義祭同盟」。

…幕末も大詰め、佐賀の“秘密結社”に集っていた志士たちの動きも活発に。

――話の構成上、グループ分けを試みています。

本作では珍しく、幼少期からの成長も描く、大隈八太郎(重信)。幼児期は母親べったりの甘えん坊。すくすく育って喧嘩に明け暮れ、騒動を煽り藩校を退学…

〔参照(終盤):第11話「蝦夷探検」⑥(南北騒動始末)〕

…何かと賑やかな八太郎くんという描き方を試みます。もし早稲田大学ご卒業等、大隈先生ゆかりの方には、いろいろとご容赦いただきたく思います。

かなり有名なうえに、これほど面白い人物なのに大隈重信が主役の“ドラマ”の記憶がありません。私は、このことを不思議に思っています。

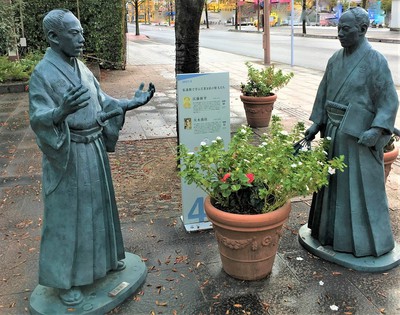

――そして、大隈重信(左)の面倒をみる役回りの人?(右)が…

高い教養と品格で、明治期に国内外から人望を集めた副島種臣です。第1部ではカリスマのある実兄・枝吉神陽への“劣等感”で悩んでばかりの印象も…

第2部では長崎でも活動し、どちらかと言えば薩摩藩との接点が多い2人です。この2人と関連人物を、私は「佐賀藩士“グループA”」と勝手に呼称しています。

〔参照:STEP3(A):明治を開く者たち<前編>〕

――では、次のグループ。

その能力を認められ、藩の軍事技術を扱う“火術方”に採用された江藤新平。就職直前には、年上のいとこ・千代子と結婚。

〔参照:第14話「遣米使節」⑥(月が綺麗ですね)〕

第2部では、貿易部門“代品方”に異動。“手明鑓”(てあきやり)という下級武士の身分から、重要部門に配属される順風満帆の経歴には藩の期待も見えます。

下級役人の枠組みに収まるはずもない江藤の才能は、歴史が示すとおり。どう表現しようか…と、思案するところです。

――この江藤新平(左)の“相棒”(右)が…

手堅い実務能力で、明治期には江藤が開拓した仕事を具体化する大木喬任。第1部ではぶっきらぼうな物言いに口数少なめ。怒らせると怖いという印象。

但し、江藤・大木の親友で年下の中野方蔵からは“大木兄さん”と妙に兄貴分として慕われる姿も描いています。

〔参照:第15話「江戸動乱」④(起きろ!兄さん!)〕

幕末期、江藤・大木の2人は久留米など福岡方面に出て、長州藩と関わったようです。この2人を中心に、私は「佐賀藩士“グループB”」と勝手に呼称します。

〔参照:STEP3(B):明治を開く者たち<後編>〕

――第2部。佐賀の志士たちの運命は大きく動きます。

第1部から動き出した“グループA”の副島種臣。京都留学で知り合った公家と交流し、許可なく佐賀藩の京都出兵を約束し、謹慎処分を受けることに。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑩(いざゆけ!次郎)〕

幕末の政局には慎重な態度を取る傾向がある、殿・鍋島直正。第2部では、積極的に動かない佐賀藩に、大隈重信が不満を持つ姿も描くことになりそうです。

〔参照(後半):第15話「江戸動乱」⑪(親心に似たるもの)〕

――もちろん1860年には、“桜田門外の変”の影響が…

殿・鍋島直正と交流があった大老・井伊直弼への襲撃事件に、当時の佐賀藩の幹部たちは、強い危機感を持ちます。

〔参照:第15話「江戸動乱」⑯(殿を守れ!)〕

…急ぎ警備を強化を図り、佐賀から腕の立つ剣客を、江戸に送り込むことに。

「殿の傍に仲間を送る好機!」と盛り上がる、大隈たち“義祭同盟”の面々。真の狙いは「幕府重視」から「朝廷への忠勤」に佐賀藩の方針転換を促すこと。

佐賀の志士たちがドタバタする中、迅速に集まる剣術の達人たち。重役を補佐するエリート・中野数馬の指揮で、あっという間に佐賀から江戸に向け出立…

――第1部は、この場面まででした。

第2部のスタートも、この前後から描きます。浮かんでくるのは、時勢に乗り遅れまいとする「佐賀の志士の焦り」。ここから次のドラマにつなげたいと思います。

…新しい登場人物や、場面設定も多数。第2部では、なるべく私が考えている構成も紹介しながら進めていく予定です。

「様々な想いが集まって“幕末佐賀藩の大河ドラマ”は実現に近づいていく…」

そんな“もう1つの物語”は、皆様と一緒に作っていければ幸いです。

ようやく第2部のスタート地点まで、話を引っ張ってきました。佐賀の志士たちの群像劇。もし、まとまりは欠いても、そこは気合で乗り越えたいと思います。

南北朝時代の“楠木正成”を祀る「義祭同盟」。その式典には佐賀藩の重役も参加し、半ば公認の行事。一方で勤王の秘密結社の側面も持つ「義祭同盟」。

…幕末も大詰め、佐賀の“秘密結社”に集っていた志士たちの動きも活発に。

――話の構成上、グループ分けを試みています。

本作では珍しく、幼少期からの成長も描く、大隈八太郎(重信)。幼児期は母親べったりの甘えん坊。すくすく育って喧嘩に明け暮れ、騒動を煽り藩校を退学…

〔参照(終盤):

…何かと賑やかな八太郎くんという描き方を試みます。もし早稲田大学ご卒業等、大隈先生ゆかりの方には、いろいろとご容赦いただきたく思います。

かなり有名なうえに、これほど面白い人物なのに大隈重信が主役の“ドラマ”の記憶がありません。私は、このことを不思議に思っています。

――そして、大隈重信(左)の面倒をみる役回りの人?(右)が…

高い教養と品格で、明治期に国内外から人望を集めた副島種臣です。第1部ではカリスマのある実兄・枝吉神陽への“劣等感”で悩んでばかりの印象も…

第2部では長崎でも活動し、どちらかと言えば薩摩藩との接点が多い2人です。この2人と関連人物を、私は「佐賀藩士“グループA”」と勝手に呼称しています。

〔参照:

――では、次のグループ。

その能力を認められ、藩の軍事技術を扱う“火術方”に採用された江藤新平。就職直前には、年上のいとこ・千代子と結婚。

〔参照:

第2部では、貿易部門“代品方”に異動。“手明鑓”(てあきやり)という下級武士の身分から、重要部門に配属される順風満帆の経歴には藩の期待も見えます。

下級役人の枠組みに収まるはずもない江藤の才能は、歴史が示すとおり。どう表現しようか…と、思案するところです。

――この江藤新平(左)の“相棒”(右)が…

手堅い実務能力で、明治期には江藤が開拓した仕事を具体化する大木喬任。第1部ではぶっきらぼうな物言いに口数少なめ。怒らせると怖いという印象。

但し、江藤・大木の親友で年下の中野方蔵からは“大木兄さん”と妙に兄貴分として慕われる姿も描いています。

〔参照:

幕末期、江藤・大木の2人は久留米など福岡方面に出て、長州藩と関わったようです。この2人を中心に、私は「佐賀藩士“グループB”」と勝手に呼称します。

〔参照:

――第2部。佐賀の志士たちの運命は大きく動きます。

第1部から動き出した“グループA”の副島種臣。京都留学で知り合った公家と交流し、許可なく佐賀藩の京都出兵を約束し、謹慎処分を受けることに。

〔参照(後半):

幕末の政局には慎重な態度を取る傾向がある、殿・鍋島直正。第2部では、積極的に動かない佐賀藩に、大隈重信が不満を持つ姿も描くことになりそうです。

〔参照(後半):

――もちろん1860年には、“桜田門外の変”の影響が…

殿・鍋島直正と交流があった大老・井伊直弼への襲撃事件に、当時の佐賀藩の幹部たちは、強い危機感を持ちます。

〔参照:

…急ぎ警備を強化を図り、佐賀から腕の立つ剣客を、江戸に送り込むことに。

「殿の傍に仲間を送る好機!」と盛り上がる、大隈たち“義祭同盟”の面々。真の狙いは「幕府重視」から「朝廷への忠勤」に佐賀藩の方針転換を促すこと。

佐賀の志士たちがドタバタする中、迅速に集まる剣術の達人たち。重役を補佐するエリート・中野数馬の指揮で、あっという間に佐賀から江戸に向け出立…

――第1部は、この場面まででした。

第2部のスタートも、この前後から描きます。浮かんでくるのは、時勢に乗り遅れまいとする「佐賀の志士の焦り」。ここから次のドラマにつなげたいと思います。

…新しい登場人物や、場面設定も多数。第2部では、なるべく私が考えている構成も紹介しながら進めていく予定です。

「様々な想いが集まって“幕末佐賀藩の大河ドラマ”は実現に近づいていく…」

そんな“もう1つの物語”は、皆様と一緒に作っていければ幸いです。