2021年07月31日

「暑中の剣」

こんにちは。

ふと気づけば「暑中お見舞い申し上げます」と、ご挨拶すべき時期。熱戦が続くオリンピックですが、流れる情報量が多過ぎて、追いつかないところもあります。

昨夜、ひと息ついた時に“ある競技”で活躍する“剣士の一団”が私の目に飛び込んできました。

…というわけで、本日は“本編”を小休止し、競技の趣旨から、かなり飛躍のある内容に空想を飛ばす、私の「オリンピック噺(ばなし)」です。

――暑い…、そして忙しい。

しかも、全国的に新型コロナの感染まで拡大してきた。オリンピックが盛り上がる一方で、感染症への不安があり、バランスが取れていない。

…いろいろと葛藤のある夏。また佐賀への“帰藩”は遠くなりそうだ。

なぜ、そんなタイミングで“第2部”を続けるのか。それはきっと「佐賀藩士(?)を名乗る者ならば、何かを頑張らねばならぬ…」という想いからだ。

――テレビを付ければ、オリンピック。

まさに「人並み外れた努力と才能をもって、己の目指すところで頑張る人たち」の集う場と言えるだろう。

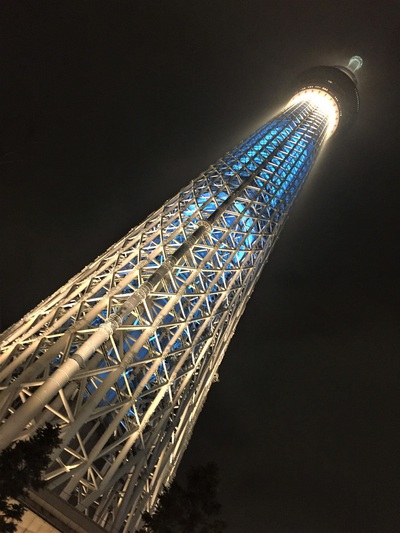

一方で、多種多様な競技が放送されると、見慣れない風景も多い。カシャカシャと金属の触れ合う音色。ピッ…という電子音とともに点灯する鮮やかな蛍光色。

――「おぉ、西洋の剣術か!」

なんとなく幕末風に語ったが、競技の名は“フェンシング”である。昨夜は「エペ」という種目で、日本人選手たちの活躍が報じられていた。

軽いフットワークで前後に動き、相手の隙をつくって、すかさず刺突する展開が見える。フェンシングの中でも自由度が高く、全身が有効面となる種目らしい。

ピッ…、ピッ…と小気味よく点数が重なっていく様は、ゲームでも見るかのよう。

――よく見ると、団体戦である様子。

ルールは調べていないが一定の時間で、次の選手に交代する仕組みのようだ。わずかな時間で見ても、攻守のスタイルに選手の個性を感じる。

…競技を見ながら、私は本編・第2部で描いている“剣士の一団”を想った。

「桜田門外の変」の直後、江戸(現・東京)にいる殿様・鍋島直正公を護衛するために急ぎ派遣された佐賀の剣士たち。

一団には、30人ばかりが居たという。私の粗い調べだと、彼らの個性までは掴むことができない。ただ各人各様に、剣の流儀や得意技もあっただろうと思う。

――江戸時代は比較的、平穏な時期が続いたが…

かなり物騒になっていた幕末期。武士だけではなく、農民や町人も剣の鍛錬に励んだことは「大河ドラマ」でもよく題材となる。

幕府の要人や外国人にも、剣術を用いた襲撃事件が相次いだ。逆に“志士”を取り締まる側も、有無を言わせず斬りかかる時勢だった。

――しかし、そう言った“凶刃”が光る場面に…

武術の鍛錬に励んだ佐賀藩士の姿を見かけることは、ほぼ無いようだ。

「積極的に戦わない佐賀藩」なので、ドラマで表現しづらいのも理解はできる。

「幕末の佐賀は、日和見(ひよりみ)をした」と貶(けな)されたように、否定的な見え方も入ってくるのかもしれない。

――「腕が立つのに、刀を抜かない侍」。

技術を向上し、鍛錬を重ねて強くなれば“争わず”に済む。もっと進めば“周囲を争わせず”に済む。私は幕末期に佐賀藩が求めた“理想”をこう形容したい。

一説には“幕末最強”との評価もある佐賀藩。目指していた理想、挫折、そして救済。そこまでを物語で表現したいのだが、時間も才能も足りそうにない。

「それゆえ、私も努力で補うほかないな…」

激闘のすえ金メダルを獲得し、歓喜に湧く“フェンシング”の日本チーム。肩を抱き合う“剣士たち”の姿を見ながら、私はそんなことを考えていた。

ふと気づけば「暑中お見舞い申し上げます」と、ご挨拶すべき時期。熱戦が続くオリンピックですが、流れる情報量が多過ぎて、追いつかないところもあります。

昨夜、ひと息ついた時に“ある競技”で活躍する“剣士の一団”が私の目に飛び込んできました。

…というわけで、本日は“本編”を小休止し、競技の趣旨から、かなり飛躍のある内容に空想を飛ばす、私の「オリンピック噺(ばなし)」です。

――暑い…、そして忙しい。

しかも、全国的に新型コロナの感染まで拡大してきた。オリンピックが盛り上がる一方で、感染症への不安があり、バランスが取れていない。

…いろいろと葛藤のある夏。また佐賀への“帰藩”は遠くなりそうだ。

なぜ、そんなタイミングで“第2部”を続けるのか。それはきっと「佐賀藩士(?)を名乗る者ならば、何かを頑張らねばならぬ…」という想いからだ。

――テレビを付ければ、オリンピック。

まさに「人並み外れた努力と才能をもって、己の目指すところで頑張る人たち」の集う場と言えるだろう。

一方で、多種多様な競技が放送されると、見慣れない風景も多い。カシャカシャと金属の触れ合う音色。ピッ…という電子音とともに点灯する鮮やかな蛍光色。

――「おぉ、西洋の剣術か!」

なんとなく幕末風に語ったが、競技の名は“フェンシング”である。昨夜は「エペ」という種目で、日本人選手たちの活躍が報じられていた。

軽いフットワークで前後に動き、相手の隙をつくって、すかさず刺突する展開が見える。フェンシングの中でも自由度が高く、全身が有効面となる種目らしい。

ピッ…、ピッ…と小気味よく点数が重なっていく様は、ゲームでも見るかのよう。

――よく見ると、団体戦である様子。

ルールは調べていないが一定の時間で、次の選手に交代する仕組みのようだ。わずかな時間で見ても、攻守のスタイルに選手の個性を感じる。

…競技を見ながら、私は本編・第2部で描いている“剣士の一団”を想った。

「桜田門外の変」の直後、江戸(現・東京)にいる殿様・鍋島直正公を護衛するために急ぎ派遣された佐賀の剣士たち。

一団には、30人ばかりが居たという。私の粗い調べだと、彼らの個性までは掴むことができない。ただ各人各様に、剣の流儀や得意技もあっただろうと思う。

――江戸時代は比較的、平穏な時期が続いたが…

かなり物騒になっていた幕末期。武士だけではなく、農民や町人も剣の鍛錬に励んだことは「大河ドラマ」でもよく題材となる。

幕府の要人や外国人にも、剣術を用いた襲撃事件が相次いだ。逆に“志士”を取り締まる側も、有無を言わせず斬りかかる時勢だった。

――しかし、そう言った“凶刃”が光る場面に…

武術の鍛錬に励んだ佐賀藩士の姿を見かけることは、ほぼ無いようだ。

「積極的に戦わない佐賀藩」なので、ドラマで表現しづらいのも理解はできる。

「幕末の佐賀は、日和見(ひよりみ)をした」と貶(けな)されたように、否定的な見え方も入ってくるのかもしれない。

――「腕が立つのに、刀を抜かない侍」。

技術を向上し、鍛錬を重ねて強くなれば“争わず”に済む。もっと進めば“周囲を争わせず”に済む。私は幕末期に佐賀藩が求めた“理想”をこう形容したい。

一説には“幕末最強”との評価もある佐賀藩。目指していた理想、挫折、そして救済。そこまでを物語で表現したいのだが、時間も才能も足りそうにない。

「それゆえ、私も努力で補うほかないな…」

激闘のすえ金メダルを獲得し、歓喜に湧く“フェンシング”の日本チーム。肩を抱き合う“剣士たち”の姿を見ながら、私はそんなことを考えていた。