2021年07月28日

第16話「攘夷沸騰」④(その船を、取りに行け)

こんばんは。

前回、佐賀城下で親友の大木喬任・江藤新平の2人に見送られて、江戸へと旅立った中野方蔵。街道を進む中で異変を感じ取ります。

とくに“オリンピック”を意識したわけではありませんが、なぜか佐賀藩士たちが“東京”(江戸)に向かう話が次々に展開します。

――1860年(安政七年・万延元年)の春。

途中、京の都にも立ち寄った中野方蔵。大老・井伊直弼が実行した“安政の大獄”の効果なのか、一時、都を席巻した“尊攘派”の勢いには低下が見えた。

パカラッ…パカラッ…

道の向こうから、馬の蹄(ひづめ)の音が聞こえ、砂煙が舞うのが見える。

「急ぎの遣いか…」

早馬は、どこかの大名家の急使であるようだ。

――ようやく、江戸も近づいてきた頃。

「えっさ、ほいさ…」

今度は、風を切って突き進む早飛脚(はや びきゃく)の姿が見える。

「早馬(はやうま)が走ったかと思えば、今度は、大名飛脚か…」

中野方蔵は、慌ただしい街道の風景を見つめていた。

めったに走らぬ武家の者が走り回っている。明らかに様子がおかしい。どこからも「一刻も早く、国元に異変を知らせねば…!」という切迫感が漂うのである。

――要領も、人あたりも良い、中野方蔵。

さっそく宿場や道中での情報収集にかかり、おおよその状況を掴んだ。どうやら幕府の大老・井伊直弼が、水戸の浪士に襲撃されたことは確からしい。

…この騒ぎだと、絶命もしくは再起不能の深手を負っている。

「また、時勢が動いたようだ。江戸に急がねば。」

佐賀では“義祭同盟”の仲間と「幕府は政権を朝廷にお返しすべき」と議論をしている。思いのほか“時流”は早い。江戸で活動するには、好機かもしれない。

――同じ頃。他にも、江戸に向かう佐賀の者がいた。

「彦根(滋賀)への往来が、特に慌ただしかね…」

佐野常民(栄寿)。当時の名を厳密に言えば佐野栄寿左衛門という佐賀藩士。

こちらは殿・鍋島直正から“指令”の手紙を受け取り、江戸に向かっている。

…聞けば佐賀が、幕府から“蒸気船”の運用を任されるという。

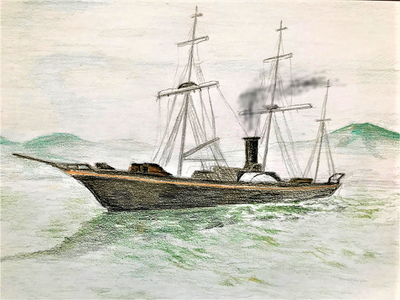

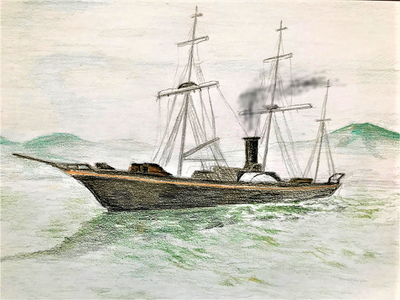

長崎の海軍伝習で馴染みの深い、外輪推進式の蒸気船・“観光丸”。

「その船を佐賀藩が預かったので、江戸まで受け取りに参れ」との指示だ。

佐野は以前、この船に殿を乗せて薩摩まで走らせたことがある。もちろん幕府には秘密の航海だった。

〔参照:第14話「遣米使節」⑩(秘密の航海)〕

――先年(1859年)、長崎の海軍伝習所は閉鎖となった。

幕府の伝習生たちは長崎から退去したが、納得のいかない佐賀藩士たち。

「井伊大老が閉鎖を決めたのか!」と不満を口にしながら、オランダ人教官から聞けるだけのことは聞いて、しばらく自力で訓練を続けたのだった。

すっかり海軍士官が養成できた佐賀藩。あとは“三重津”での水夫の育成と、船の修理のための“ドック”や工場の整備に忙しい。

佐賀藩だと蒸気船を運用する人材も揃ううえに、長崎警備の任もある。幕府側にも“大義名分”が立ち、佐賀は“観光丸”を預けるに適切な相手だったのだ。

〔参照:第12話「海軍伝習」⑩-2(負けんばい!・後編)〕

――もし時があれば、いまの京の都も見たかった佐野だったが…

しかし、江戸では“凶事”が起きたという風聞。

「…なんとも不穏な。殿の御身も案じられる。江戸に急がんば。」

京の都は、佐野常民が蘭学の勉強を積み、佐賀藩に呼び寄せた、中村奇輔・石黒寛次・田中久重ら、友人の技術者たちと知り合った場所。

…そんな“青春の都”を懐かしむ暇もなく、佐野も街道を東へと急ぐのだった。

〔参照(前半):第7話「尊王義祭」⑩〕

(続く)

前回、佐賀城下で親友の大木喬任・江藤新平の2人に見送られて、江戸へと旅立った中野方蔵。街道を進む中で異変を感じ取ります。

とくに“オリンピック”を意識したわけではありませんが、なぜか佐賀藩士たちが“東京”(江戸)に向かう話が次々に展開します。

――1860年(安政七年・万延元年)の春。

途中、京の都にも立ち寄った中野方蔵。大老・井伊直弼が実行した“安政の大獄”の効果なのか、一時、都を席巻した“尊攘派”の勢いには低下が見えた。

パカラッ…パカラッ…

道の向こうから、馬の蹄(ひづめ)の音が聞こえ、砂煙が舞うのが見える。

「急ぎの遣いか…」

早馬は、どこかの大名家の急使であるようだ。

――ようやく、江戸も近づいてきた頃。

「えっさ、ほいさ…」

今度は、風を切って突き進む早飛脚(はや びきゃく)の姿が見える。

「早馬(はやうま)が走ったかと思えば、今度は、大名飛脚か…」

中野方蔵は、慌ただしい街道の風景を見つめていた。

めったに走らぬ武家の者が走り回っている。明らかに様子がおかしい。どこからも「一刻も早く、国元に異変を知らせねば…!」という切迫感が漂うのである。

――要領も、人あたりも良い、中野方蔵。

さっそく宿場や道中での情報収集にかかり、おおよその状況を掴んだ。どうやら幕府の大老・井伊直弼が、水戸の浪士に襲撃されたことは確からしい。

…この騒ぎだと、絶命もしくは再起不能の深手を負っている。

「また、時勢が動いたようだ。江戸に急がねば。」

佐賀では“義祭同盟”の仲間と「幕府は政権を朝廷にお返しすべき」と議論をしている。思いのほか“時流”は早い。江戸で活動するには、好機かもしれない。

――同じ頃。他にも、江戸に向かう佐賀の者がいた。

「彦根(滋賀)への往来が、特に慌ただしかね…」

佐野常民(栄寿)。当時の名を厳密に言えば佐野栄寿左衛門という佐賀藩士。

こちらは殿・鍋島直正から“指令”の手紙を受け取り、江戸に向かっている。

…聞けば佐賀が、幕府から“蒸気船”の運用を任されるという。

長崎の海軍伝習で馴染みの深い、外輪推進式の蒸気船・“観光丸”。

「その船を佐賀藩が預かったので、江戸まで受け取りに参れ」との指示だ。

佐野は以前、この船に殿を乗せて薩摩まで走らせたことがある。もちろん幕府には秘密の航海だった。

〔参照:

――先年(1859年)、長崎の海軍伝習所は閉鎖となった。

幕府の伝習生たちは長崎から退去したが、納得のいかない佐賀藩士たち。

「井伊大老が閉鎖を決めたのか!」と不満を口にしながら、オランダ人教官から聞けるだけのことは聞いて、しばらく自力で訓練を続けたのだった。

すっかり海軍士官が養成できた佐賀藩。あとは“三重津”での水夫の育成と、船の修理のための“ドック”や工場の整備に忙しい。

佐賀藩だと蒸気船を運用する人材も揃ううえに、長崎警備の任もある。幕府側にも“大義名分”が立ち、佐賀は“観光丸”を預けるに適切な相手だったのだ。

〔参照:

――もし時があれば、いまの京の都も見たかった佐野だったが…

しかし、江戸では“凶事”が起きたという風聞。

「…なんとも不穏な。殿の御身も案じられる。江戸に急がんば。」

京の都は、佐野常民が蘭学の勉強を積み、佐賀藩に呼び寄せた、中村奇輔・石黒寛次・田中久重ら、友人の技術者たちと知り合った場所。

…そんな“青春の都”を懐かしむ暇もなく、佐野も街道を東へと急ぐのだった。

〔参照(前半):

(続く)