2020年09月24日

第14話「遣米使節」①(諭吉よ、何処へ行く)

こんばんは。

今回の投稿より、第14話です。

幕末期に、福沢諭吉が“咸臨丸”で渡米したことは、よく知られています。佐賀藩士たちも同じタイミングでアメリカに渡り、時代を進めていきます。

毎度なのですが、少し年数を遡ってのスタートです。舞台は1855年の長崎、本格的な海軍伝習が始まった頃です。

――鍋島直正の側近・本島藤太夫が、ある屋敷に向かっている。

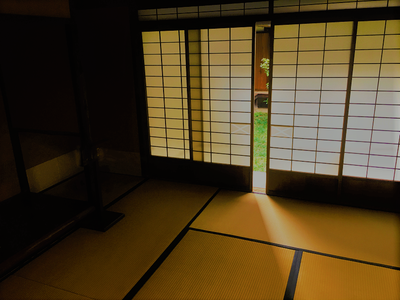

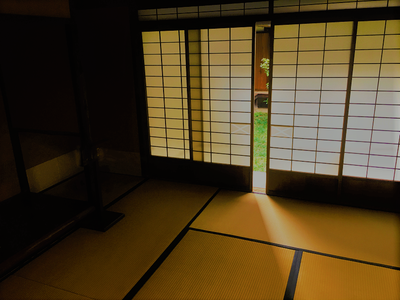

訪問先は、長崎奉行所と縁の深い“山本家”。

今回、本島には連れがいた。佐賀藩士・小出千之助である。

小出は、20代半ばの青年。長崎での海軍伝習への参加も決まっていた。

「お主に会わせたい者がおる。賢い書生じゃ。」

殿の側近・本島も、蘭学寮の英才・小出千之助に期待をする。

本島は、そんな小出に“ある人物”を紹介しようとしていた。

――豊前(大分)中津藩士・福沢諭吉である。

砲術と関わる“山本家”には、貴重なオランダ語の蔵書が多数あった。

また、出島のオランダ商館への取次ぎも行っていたようだ。

「どのように、賢か書生ですか?」

「長崎に来たのは一年ばかり前だが、蘭書に詳しい“働き者”だ。」

いまや長崎駐在の各藩士からの問合せ窓口となっていた“山本家”。当主は目の具合が悪かったが、優秀な書生・福沢がこの仕事を回していた。

〔参照:第12話「海軍伝習」②(長崎の雨)〕

――ほどなく“山本家”に到着した、本島藤太夫と小出千之助。

山本家の者が、玄関を掃き清めていた。

「これは、佐賀の本島さま。お久しゅうござる。本日は何用で…」

本島が口を開く。

「いや、用と言うほどの事でもない。あの書生に会いに来たのだ。」

家の者が返答する。

「諭吉さんでしたら、もう長崎には居りませんよ。」

――福沢諭吉は、少し前に長崎を後にしていた。

福沢諭吉は、中津藩家老の子・奥平壱岐の“付き人”のような立場で長崎に来た。しかし福沢はオランダ語の習得は目覚ましく、勤勉さでも評判だった。

“山本家”で来客応対、取次ぎ、雑用に…大車輪で活躍し、存在感を示した。今回の本島のように、直接に福沢を訪ねる者も多くなってきたのである。

長崎奉行所の計らいで、イギリス船とも関わり、海外で成功した日本人漂流民・音吉とも面識を持つ。後の福沢諭吉の片鱗が、その好奇心に表れた。

〔参照:第3話「西洋砲術」③-2〕

――面白くないのは、長崎で“主従逆転”を受けた家老の子・奥平壱岐。

こうして中津藩より、福沢あてに「母が急病なので、すぐに国元に帰って来い」と虚偽の連絡が入った。

福沢は母の無事を知っており、中津藩からの情報が、家老の差し金であることも理解したうえで、逆らうことなく長崎を出たのである。

「国元の中津に帰られたのか…?勿体(もったい)ないことだ。」

――事情を知った本島が、福沢の学才を惜しがる。

「いや…実のところは、大坂に向かったと聞きます。」

福沢は中津藩士だが、親が“蔵屋敷”の仕事に付いていたため、大坂(大阪)生まれなのである。

“故郷”とも思う大坂に戻った、福沢諭吉は“適塾”に入門する。

緒方洪庵が開き、以前は佐野栄寿(常民)も学んだ、有名な蘭学塾である。

「そうか、お手を煩わせた。」

本島藤太夫が一礼をして“山本家”より退出する。

――本島は、何やら残念そうな表情をしている。

「既に長崎を去っていたか…」

本島はポツリとつぶやく。少し年下の福沢と会えば、小出にも良い刺激になると考えていた様子だ。

「私が学び続ければ、その“諭吉”と申す者とも、何処かで会えましょう。」

小出千之助の言葉は、確信に満ちていた。

「…嬉しい事を言う。また頼もしい者が増えたな。」

側近・本島は、殿・鍋島直正が時折見せるような笑みを浮かべた。

その出会いは、遠くない未来に現実となる。しかし、その“諭吉”と、まったく同時期にアメリカに渡るとは、小出自身も予想だにしていなかったのである。

(続く)

今回の投稿より、第14話です。

幕末期に、福沢諭吉が“咸臨丸”で渡米したことは、よく知られています。佐賀藩士たちも同じタイミングでアメリカに渡り、時代を進めていきます。

毎度なのですが、少し年数を遡ってのスタートです。舞台は1855年の長崎、本格的な海軍伝習が始まった頃です。

――鍋島直正の側近・本島藤太夫が、ある屋敷に向かっている。

訪問先は、長崎奉行所と縁の深い“山本家”。

今回、本島には連れがいた。佐賀藩士・小出千之助である。

小出は、20代半ばの青年。長崎での海軍伝習への参加も決まっていた。

「お主に会わせたい者がおる。賢い書生じゃ。」

殿の側近・本島も、蘭学寮の英才・小出千之助に期待をする。

本島は、そんな小出に“ある人物”を紹介しようとしていた。

――豊前(大分)中津藩士・福沢諭吉である。

砲術と関わる“山本家”には、貴重なオランダ語の蔵書が多数あった。

また、出島のオランダ商館への取次ぎも行っていたようだ。

「どのように、賢か書生ですか?」

「長崎に来たのは一年ばかり前だが、蘭書に詳しい“働き者”だ。」

いまや長崎駐在の各藩士からの問合せ窓口となっていた“山本家”。当主は目の具合が悪かったが、優秀な書生・福沢がこの仕事を回していた。

〔参照:

――ほどなく“山本家”に到着した、本島藤太夫と小出千之助。

山本家の者が、玄関を掃き清めていた。

「これは、佐賀の本島さま。お久しゅうござる。本日は何用で…」

本島が口を開く。

「いや、用と言うほどの事でもない。あの書生に会いに来たのだ。」

家の者が返答する。

「諭吉さんでしたら、もう長崎には居りませんよ。」

――福沢諭吉は、少し前に長崎を後にしていた。

福沢諭吉は、中津藩家老の子・奥平壱岐の“付き人”のような立場で長崎に来た。しかし福沢はオランダ語の習得は目覚ましく、勤勉さでも評判だった。

“山本家”で来客応対、取次ぎ、雑用に…大車輪で活躍し、存在感を示した。今回の本島のように、直接に福沢を訪ねる者も多くなってきたのである。

長崎奉行所の計らいで、イギリス船とも関わり、海外で成功した日本人漂流民・音吉とも面識を持つ。後の福沢諭吉の片鱗が、その好奇心に表れた。

〔参照:

――面白くないのは、長崎で“主従逆転”を受けた家老の子・奥平壱岐。

こうして中津藩より、福沢あてに「母が急病なので、すぐに国元に帰って来い」と虚偽の連絡が入った。

福沢は母の無事を知っており、中津藩からの情報が、家老の差し金であることも理解したうえで、逆らうことなく長崎を出たのである。

「国元の中津に帰られたのか…?勿体(もったい)ないことだ。」

――事情を知った本島が、福沢の学才を惜しがる。

「いや…実のところは、大坂に向かったと聞きます。」

福沢は中津藩士だが、親が“蔵屋敷”の仕事に付いていたため、大坂(大阪)生まれなのである。

“故郷”とも思う大坂に戻った、福沢諭吉は“適塾”に入門する。

緒方洪庵が開き、以前は佐野栄寿(常民)も学んだ、有名な蘭学塾である。

「そうか、お手を煩わせた。」

本島藤太夫が一礼をして“山本家”より退出する。

――本島は、何やら残念そうな表情をしている。

「既に長崎を去っていたか…」

本島はポツリとつぶやく。少し年下の福沢と会えば、小出にも良い刺激になると考えていた様子だ。

「私が学び続ければ、その“諭吉”と申す者とも、何処かで会えましょう。」

小出千之助の言葉は、確信に満ちていた。

「…嬉しい事を言う。また頼もしい者が増えたな。」

側近・本島は、殿・鍋島直正が時折見せるような笑みを浮かべた。

その出会いは、遠くない未来に現実となる。しかし、その“諭吉”と、まったく同時期にアメリカに渡るとは、小出自身も予想だにしていなかったのである。

(続く)