2023年10月28日

第19話「閑叟上洛」⑳(光注ぐ海からの…)

こんばんは。

しばらくぶりに“本編”に戻ります。文久二年(1862年)の暦では十一月。今の季節感ならば、冬の時期と思われます。

現在の門司付近から出航し、九州を発った佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)。

〔参照:第19話「閑叟上洛」⑲(“門司”からの船出まで)〕

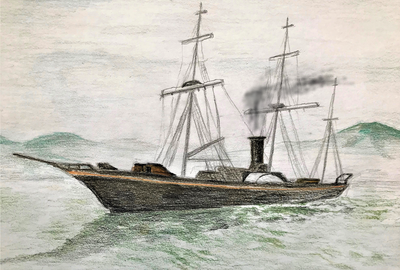

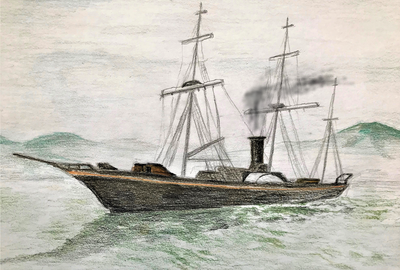

佐賀藩の蒸気船・電流丸に乗船し、幕府から運用を任された蒸気船・観光丸をお供に、瀬戸内海を東上していきます。

江藤新平が脱藩中に、京の都での調査を報告書に綴ったことで、鍋島直正は様々な事件の内情を知っていました。

――寒い季節でも穏やかに光が注ぐ、瀬戸内の海。

大殿・直正(閑叟)を乗せているため、安全第一で航行中の佐賀船団。船上からは併走する観光丸の姿が見える。

直正は、“執事”とも言える古川与一(松根)と並んで、船上の甲板から瀬戸の海に連なる島影を眺めていた。

「松根よ、穏やかな良い海であるな。」

「たまには潮風も、大殿のお体には良いと心得ます。」

航行にさわりのない良き日和(ひより)。胃腸の具合は相変わらずだが、晴天のもとで、直正も深呼吸をしていた。

風も程よくある。石炭も貴重な資源である。当時の蒸気船は、帆走を併用するのが常だった。

――少し離れた帆柱の近くから、配下の佐賀藩士たちの声がする。

「交代の刻限ばい~、おいが変わるとよ。」

「そのまま帆ば張って進まんね。今日は風のよかけん。」

長崎の海軍伝習所はすでに閉鎖となっていたが、数年前までに佐賀藩は伝習に、五十名に近い参加者を送り込んでいた。

西洋式の操船技術を学んだ人材が豊富なのは、佐賀藩の強みである。

海軍伝習が終結した後は、その修了者が教授する側となって、筑後川沿いの三重津海軍所で士官や水夫などの育成をしていた。

――追い風を受けて、船団はしまなみをゆく。

「…良いな。わが家中のものは、“黒船”とて自在に操る。」

「大殿のお心がけの賜物(たまもの)にござります。」

「皆、よく学ぶ。よく働く。」

「ふふ…閑叟さま。いたく、ご機嫌にございますな。」

この頃、他藩では主張の違いで、刃傷沙汰が起きることも多かった時期だが、佐賀藩では、目立って身分の差による衝突もなく落ち着いている。

藩内で統制が取れている一方で、勝手に先走る者が少ないので、動乱の政局からは出遅れていた。

――これから向かうのは、いまや“政局”の中心地となった、京都。

江藤が詳細を報告した、京都での事件に“寺田屋騒動”という項目があった。一般的には、薩摩藩の内部の粛清として知られる事件だ。

薩摩寄りの視点では、「藩の指示を受けた一団」が「勤王を唱えて幕府要人の襲撃を計画した一党」を制圧したという、まとめ方になる。

ところが、その場に集まっていたのは、薩摩の者だけではなかった。その経過は直正も、江藤の報告書で知るところだ。

「“薩摩の船”に乗った者は行方知れず…という話だったか。」

「ええ、福岡や久留米が引き取った者は、生き延びたようですな。」

この事件、引き取り手のなかった勤王の浪士たちは、薩摩に向かうという船に乗ったのちに、同志たちとは連絡が取れなくなり、そのまま姿を消している。

〔参照:第18話「京都見聞」③(寺田屋騒動の始末)〕

――この瀬戸内の海で、消息を絶った者もいる。

騒動の際、伏見の寺田屋には、祐宮(のちの明治天皇)の4歳までの教育係を務めた、田中河内介という人物がいた。

その場に勤王家として著名な、この人物が居た影響もあって、薩摩以外の浪士が多数集まっていたともいう。

ところが薩摩の立場だと、騒動の始末は「藩の内部で不届き者を成敗した」と処理したい。こうして、事件後に幾人かは“存在を消された者”がいる。

〔参照:第18話「京都見聞」⑨(その志は、海に消えても)〕

幼かった祐宮が「じいや」とも慕っていた田中河内介は、この海で“行方知れず”となったという。

――先頃まで好天だった空を見ると、

急に陽が陰って、ヒュウと凍えるような風が吹いた。

「…雲行きの、怪しゅうなってきたばい。」

「早う、帆ば畳まんね~っ!“汽走”に、切替えるとよ!」

荒天の兆しを感じ取ったか、順風に帆を張って航海を続けていた、藩士たちが、ざわざわと慌ただしくなる。海が荒れた時にも、訓練の真価が問われる。

操船に関わる伝習は、三重津海軍所を拠点に繰り返し行ってきた。嵐の中でも、平常の動きができれば問題はないはずだ。

――ひとまず、直正と古川は船内に退避した。

船内の階段を下りると、古川が甲板を見上げてつぶやく。

「冷たい雨、あるいは霰でも降りそうですな。海も荒れるのか…」

あやしい雲行きを見つめるも、直正は話していた事件の顛末を気にする。

「…無念であっただろうな。」

鍋島直正は、騒動を起こそうとする企てには厳しい目を向けるが、存外、人には寛容なところがある。

「その者たちにも言い分はあろう。斬り捨てる処断を為すべきであろうか…」

「大殿ならば、なさらぬでしょうな。」

古川は幼少の頃から一緒なので、直正の気性を知っている。

直正はここでも、秩序の安定を大事にするわりに、勤王の志に散った者たちの最期には、同情を感じるようだ。

――暗くなった空のもと、船団は瀬戸内を進み、小豆島の沖を通過した。

「暴挙は止めねばならぬ…、ただ、やみくもに命を奪うのはどうか。」

常から藩内では、明らかな“罪人”を処断する時さえ、直正は心を痛める。その姿は佐賀を率いる者として、責任を感じて、己を罰するようでもあった。

そんな日は酒を控え、魚肉も食さない粗末な食事をした。

神経は細かいものの、心根が優しい直正にとって、罰を与えるときの険しい表情は“仮面”のようなものだ。

ましてや、志のある者をそう簡単に斬れはしない。今の薩摩のやりようには、同調できないものがある。

――海に消えた、志もある。

瀬戸内の海に向かって、直正は合掌した。そうせずにはいられない、何かの気配を感じ取ったのだろうか。

いつしか薄く光が差し込み、波風は穏やかとなっていた。

嵐に備えて慌ただしかった、藩士たちは拍子(ひょうし)抜けの様子だ。

「海の…荒れると思うたけん。よか天気ばい。」

「…んにゃ。もっと、気象も学ばんとならんね。」

――風穏やかな、瀬戸内。一時的にせよ、不思議な天候だった。

船を操る藩士たちの声には、これを自分の“勉強不足”だと捉えて、さらに学ぼうとする意欲が感じられた。

その声を耳にして、藩士の向上心が嬉しい直正は、やや表情を緩める。

ところが、すぐに険しい面持ちに戻り、つぶやいた。

「いまの薩摩に…、京の都を任せてはおけぬな。」

この直正(閑叟)の考え方が、のちに大きい波風を立てることとなる。

(続く)

しばらくぶりに“本編”に戻ります。文久二年(1862年)の暦では十一月。今の季節感ならば、冬の時期と思われます。

現在の門司付近から出航し、九州を発った佐賀の前藩主・鍋島直正(閑叟)。

〔参照:

佐賀藩の蒸気船・電流丸に乗船し、幕府から運用を任された蒸気船・観光丸をお供に、瀬戸内海を東上していきます。

江藤新平が脱藩中に、京の都での調査を報告書に綴ったことで、鍋島直正は様々な事件の内情を知っていました。

――寒い季節でも穏やかに光が注ぐ、瀬戸内の海。

大殿・直正(閑叟)を乗せているため、安全第一で航行中の佐賀船団。船上からは併走する観光丸の姿が見える。

直正は、“執事”とも言える古川与一(松根)と並んで、船上の甲板から瀬戸の海に連なる島影を眺めていた。

「松根よ、穏やかな良い海であるな。」

「たまには潮風も、大殿のお体には良いと心得ます。」

航行にさわりのない良き日和(ひより)。胃腸の具合は相変わらずだが、晴天のもとで、直正も深呼吸をしていた。

風も程よくある。石炭も貴重な資源である。当時の蒸気船は、帆走を併用するのが常だった。

――少し離れた帆柱の近くから、配下の佐賀藩士たちの声がする。

「交代の刻限ばい~、おいが変わるとよ。」

「そのまま帆ば張って進まんね。今日は風のよかけん。」

長崎の海軍伝習所はすでに閉鎖となっていたが、数年前までに佐賀藩は伝習に、五十名に近い参加者を送り込んでいた。

西洋式の操船技術を学んだ人材が豊富なのは、佐賀藩の強みである。

海軍伝習が終結した後は、その修了者が教授する側となって、筑後川沿いの三重津海軍所で士官や水夫などの育成をしていた。

――追い風を受けて、船団はしまなみをゆく。

「…良いな。わが家中のものは、“黒船”とて自在に操る。」

「大殿のお心がけの賜物(たまもの)にござります。」

「皆、よく学ぶ。よく働く。」

「ふふ…閑叟さま。いたく、ご機嫌にございますな。」

この頃、他藩では主張の違いで、刃傷沙汰が起きることも多かった時期だが、佐賀藩では、目立って身分の差による衝突もなく落ち着いている。

藩内で統制が取れている一方で、勝手に先走る者が少ないので、動乱の政局からは出遅れていた。

――これから向かうのは、いまや“政局”の中心地となった、京都。

江藤が詳細を報告した、京都での事件に“寺田屋騒動”という項目があった。一般的には、薩摩藩の内部の粛清として知られる事件だ。

薩摩寄りの視点では、「藩の指示を受けた一団」が「勤王を唱えて幕府要人の襲撃を計画した一党」を制圧したという、まとめ方になる。

ところが、その場に集まっていたのは、薩摩の者だけではなかった。その経過は直正も、江藤の報告書で知るところだ。

「“薩摩の船”に乗った者は行方知れず…という話だったか。」

「ええ、福岡や久留米が引き取った者は、生き延びたようですな。」

この事件、引き取り手のなかった勤王の浪士たちは、薩摩に向かうという船に乗ったのちに、同志たちとは連絡が取れなくなり、そのまま姿を消している。

〔参照:

――この瀬戸内の海で、消息を絶った者もいる。

騒動の際、伏見の寺田屋には、祐宮(のちの明治天皇)の4歳までの教育係を務めた、田中河内介という人物がいた。

その場に勤王家として著名な、この人物が居た影響もあって、薩摩以外の浪士が多数集まっていたともいう。

ところが薩摩の立場だと、騒動の始末は「藩の内部で不届き者を成敗した」と処理したい。こうして、事件後に幾人かは“存在を消された者”がいる。

〔参照:

幼かった祐宮が「じいや」とも慕っていた田中河内介は、この海で“行方知れず”となったという。

――先頃まで好天だった空を見ると、

急に陽が陰って、ヒュウと凍えるような風が吹いた。

「…雲行きの、怪しゅうなってきたばい。」

「早う、帆ば畳まんね~っ!“汽走”に、切替えるとよ!」

荒天の兆しを感じ取ったか、順風に帆を張って航海を続けていた、藩士たちが、ざわざわと慌ただしくなる。海が荒れた時にも、訓練の真価が問われる。

操船に関わる伝習は、三重津海軍所を拠点に繰り返し行ってきた。嵐の中でも、平常の動きができれば問題はないはずだ。

――ひとまず、直正と古川は船内に退避した。

船内の階段を下りると、古川が甲板を見上げてつぶやく。

「冷たい雨、あるいは霰でも降りそうですな。海も荒れるのか…」

あやしい雲行きを見つめるも、直正は話していた事件の顛末を気にする。

「…無念であっただろうな。」

鍋島直正は、騒動を起こそうとする企てには厳しい目を向けるが、存外、人には寛容なところがある。

「その者たちにも言い分はあろう。斬り捨てる処断を為すべきであろうか…」

「大殿ならば、なさらぬでしょうな。」

古川は幼少の頃から一緒なので、直正の気性を知っている。

直正はここでも、秩序の安定を大事にするわりに、勤王の志に散った者たちの最期には、同情を感じるようだ。

――暗くなった空のもと、船団は瀬戸内を進み、小豆島の沖を通過した。

「暴挙は止めねばならぬ…、ただ、やみくもに命を奪うのはどうか。」

常から藩内では、明らかな“罪人”を処断する時さえ、直正は心を痛める。その姿は佐賀を率いる者として、責任を感じて、己を罰するようでもあった。

そんな日は酒を控え、魚肉も食さない粗末な食事をした。

神経は細かいものの、心根が優しい直正にとって、罰を与えるときの険しい表情は“仮面”のようなものだ。

ましてや、志のある者をそう簡単に斬れはしない。今の薩摩のやりようには、同調できないものがある。

――海に消えた、志もある。

瀬戸内の海に向かって、直正は合掌した。そうせずにはいられない、何かの気配を感じ取ったのだろうか。

いつしか薄く光が差し込み、波風は穏やかとなっていた。

嵐に備えて慌ただしかった、藩士たちは拍子(ひょうし)抜けの様子だ。

「海の…荒れると思うたけん。よか天気ばい。」

「…んにゃ。もっと、気象も学ばんとならんね。」

――風穏やかな、瀬戸内。一時的にせよ、不思議な天候だった。

船を操る藩士たちの声には、これを自分の“勉強不足”だと捉えて、さらに学ぼうとする意欲が感じられた。

その声を耳にして、藩士の向上心が嬉しい直正は、やや表情を緩める。

ところが、すぐに険しい面持ちに戻り、つぶやいた。

「いまの薩摩に…、京の都を任せてはおけぬな。」

この直正(閑叟)の考え方が、のちに大きい波風を立てることとなる。

(続く)