2022年08月21日

連続ブログ小説「聖地の剣」(11)“先輩”がつなぐ想い

こんにちは。

2019年(平成31年・令和元年)には、幾度か佐賀に“帰藩”していた私。

同年の秋に『肥前さが幕末維新博覧会』の“メモリアル展示”が始まりましたが、「体感映像」はまだ公開されていませんでした。

〔参照:連続ブログ小説「旅立の剣」(33)涙のメモリアル〕

2020年(令和2年)の年明けには見に行くつもりが、新型コロナ禍が始まり、佐賀に帰れなくなった経過があります。

こうして、約2年半の待ち時間を経て「体感映像」を鑑賞することになりました。

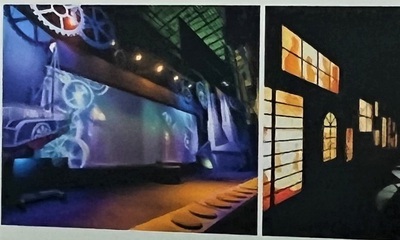

――第二場「からくり劇場」を進める、“黒衣”の人物。

本来は、歌舞伎や人形浄瑠璃など伝統芸能の舞台上、見えていない前提で、裏方を務めるのが黒衣(くろご)と聞く。

しかし、幕末の佐賀の「技」(技術開発)を紹介する、この黒衣の裏方はラストに、己の想いを叫ぶ。

「私も、連れていってくださ~い!」と大声で。進行を務めるだけではなく、この裏方は感情も出すらしい。

――明治の近代化には、幕末の佐賀の影がある。

「それで、“黒衣”なのか…!?」

近代化を進める工部省には、とくに佐賀出身者が多かったと聞くが、功績のわりに目立たず、技術者たちは自分の手柄を語ることも少ない印象がある。

幕末期には佐賀藩の技術者として、佐野常民のスカウトを受けた、久留米の田中久重や京都の中村奇輔、舞鶴の石黒寬次など他地域の人物もいた。

〔参照(中盤):「なぜ、“関西人”の友達が多いのか?」〕

機密の保持は細心の注意を払うが、高度な技術人材は外部からも登用する。時代を先取りした、オープンイノベーションだったという評論も見かける。

――舞台袖へと走り出す、黒衣が追いかけた背中は…

自ら率先して質素倹約しながらも、西洋に追いつくための技術開発には投資を惜しまなかった、名君・鍋島直正の後ろ姿だろうか。

明治初期の展開を知っているので、こう描かれると余計に胸に響くのだ。

この畳みかけてくる演出。さすがは、目標数値の倍の来場者があったという、2018年『肥前さが幕末維新博覧会』の“メモリアル”だと思った。

――第三場「賢人ラウンドシアター」

ここでは「人」に焦点があたる。“佐賀七賢人”たちが対話する企画だった。

とくに佐賀県民もしくは、佐賀出身者にとっては、大先輩たちの座談会の場に居合わせたような臨場感があるだろう。

殿・鍋島直正の呼びかけで、再び集結したようにも見える佐賀七賢人。藩校・弘道館時代の思い出を語っている。

当時、藩校の責任者には、佐賀藩のナンバー2だった鍋島安房という人物が務めており、「学校を、家とも思うように」と述べていたらしい。

――そんなに“アットホーム”だったか、佐賀藩の学校。

「成績が悪かったら、役職に付けない」という厳しい一面も知っているが、賢人たちも藩校での生活に馴染んでいたようだ。

そして在校時に議論がヒートアップすると飲みかけの茶をこぼす癖のあった、江藤新平のエピソードが語られる。

この思い出には「藩校を家と思うのは良いが、くつろぐにも程がある!」とばかりに、周囲からなかなか手厳しいツッコミが入っていた。

〔参照(エピソードを転用):第18話「京都見聞」④(湯呑みより茶が走る)〕

――皆、声が渋い。良い声優さんが配役されているのか…

そんな藩校だったが、保守的な教育内容が肌に合わず、乱闘騒ぎを起こして退学したのが大隈重信。佐賀の七賢人の最年少で、最も遅くまで生きた。

幕末の佐賀藩を見つめる企画には、最終走者のような立ち位置の大隈から、現代の私たちへの問いかけがなされる事が多い気がする。

別に聞いた話だが、この“佐賀の七賢人”という言葉は、昭和50年代頃から語られ始めたようだ。

――知られざる誰かが、“バトン”をつないできた。

佐賀市内の神野公園に、江藤新平の像が建ったのも昭和50年代だと思う。

〔参照(写真):「あゝ司法卿」(第17話プロローグ)〕

半世紀ほど前に、佐賀の先人を忘れず語り継ごうとした、当時の“先輩”たちの努力があったのだろう。

こうした先輩から後輩への蓄積があって現代に至り、平成の終盤には博覧会としても結実し、令和から動き出した私にも影響を与えている。

――博覧会全体での来場者数は、224万人と記録がある。

第四場「ことのは結び」では、来場者たちが己のことばで振り返りを行い、自らの「志」を各々で確認する仕組みになっていた。

「何もなか…と思っていた佐賀が、かつて、ここまで活躍していたとは。」

映像を見る限りでは、感激の涙を流した人も多かった様子だ。

来場者の心のどこかに、この日の感動は残ったはず。ここから、佐賀の先輩として、次の世代にバトンをつなごうと決意した人もいたのでは…と考えている。

(続く)

2019年(平成31年・令和元年)には、幾度か佐賀に“帰藩”していた私。

同年の秋に『肥前さが幕末維新博覧会』の“メモリアル展示”が始まりましたが、「体感映像」はまだ公開されていませんでした。

〔参照:

2020年(令和2年)の年明けには見に行くつもりが、新型コロナ禍が始まり、佐賀に帰れなくなった経過があります。

こうして、約2年半の待ち時間を経て「体感映像」を鑑賞することになりました。

――第二場「からくり劇場」を進める、“黒衣”の人物。

本来は、歌舞伎や人形浄瑠璃など伝統芸能の舞台上、見えていない前提で、裏方を務めるのが黒衣(くろご)と聞く。

しかし、幕末の佐賀の「技」(技術開発)を紹介する、この黒衣の裏方はラストに、己の想いを叫ぶ。

「私も、連れていってくださ~い!」と大声で。進行を務めるだけではなく、この裏方は感情も出すらしい。

――明治の近代化には、幕末の佐賀の影がある。

「それで、“黒衣”なのか…!?」

近代化を進める工部省には、とくに佐賀出身者が多かったと聞くが、功績のわりに目立たず、技術者たちは自分の手柄を語ることも少ない印象がある。

幕末期には佐賀藩の技術者として、佐野常民のスカウトを受けた、久留米の田中久重や京都の中村奇輔、舞鶴の石黒寬次など他地域の人物もいた。

〔参照(中盤):

機密の保持は細心の注意を払うが、高度な技術人材は外部からも登用する。時代を先取りした、オープンイノベーションだったという評論も見かける。

――舞台袖へと走り出す、黒衣が追いかけた背中は…

自ら率先して質素倹約しながらも、西洋に追いつくための技術開発には投資を惜しまなかった、名君・鍋島直正の後ろ姿だろうか。

明治初期の展開を知っているので、こう描かれると余計に胸に響くのだ。

この畳みかけてくる演出。さすがは、目標数値の倍の来場者があったという、2018年『肥前さが幕末維新博覧会』の“メモリアル”だと思った。

――第三場「賢人ラウンドシアター」

ここでは「人」に焦点があたる。“佐賀七賢人”たちが対話する企画だった。

とくに佐賀県民もしくは、佐賀出身者にとっては、大先輩たちの座談会の場に居合わせたような臨場感があるだろう。

殿・鍋島直正の呼びかけで、再び集結したようにも見える佐賀七賢人。藩校・弘道館時代の思い出を語っている。

当時、藩校の責任者には、佐賀藩のナンバー2だった鍋島安房という人物が務めており、「学校を、家とも思うように」と述べていたらしい。

――そんなに“アットホーム”だったか、佐賀藩の学校。

「成績が悪かったら、役職に付けない」という厳しい一面も知っているが、賢人たちも藩校での生活に馴染んでいたようだ。

そして在校時に議論がヒートアップすると飲みかけの茶をこぼす癖のあった、江藤新平のエピソードが語られる。

この思い出には「藩校を家と思うのは良いが、くつろぐにも程がある!」とばかりに、周囲からなかなか手厳しいツッコミが入っていた。

〔参照(エピソードを転用):

――皆、声が渋い。良い声優さんが配役されているのか…

そんな藩校だったが、保守的な教育内容が肌に合わず、乱闘騒ぎを起こして退学したのが大隈重信。佐賀の七賢人の最年少で、最も遅くまで生きた。

幕末の佐賀藩を見つめる企画には、最終走者のような立ち位置の大隈から、現代の私たちへの問いかけがなされる事が多い気がする。

別に聞いた話だが、この“佐賀の七賢人”という言葉は、昭和50年代頃から語られ始めたようだ。

――知られざる誰かが、“バトン”をつないできた。

佐賀市内の神野公園に、江藤新平の像が建ったのも昭和50年代だと思う。

〔参照(写真):

半世紀ほど前に、佐賀の先人を忘れず語り継ごうとした、当時の“先輩”たちの努力があったのだろう。

こうした先輩から後輩への蓄積があって現代に至り、平成の終盤には博覧会としても結実し、令和から動き出した私にも影響を与えている。

――博覧会全体での来場者数は、224万人と記録がある。

第四場「ことのは結び」では、来場者たちが己のことばで振り返りを行い、自らの「志」を各々で確認する仕組みになっていた。

「何もなか…と思っていた佐賀が、かつて、ここまで活躍していたとは。」

映像を見る限りでは、感激の涙を流した人も多かった様子だ。

来場者の心のどこかに、この日の感動は残ったはず。ここから、佐賀の先輩として、次の世代にバトンをつなごうと決意した人もいたのでは…と考えている。

(続く)

Posted by SR at 21:29 | Comments(0) | 連続ブログ小説「聖地の剣」

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。