2020年07月13日

第12話「海軍伝習」④(義祭同盟の青春)

こんばんは。

週末は他の投稿をしていましたが、“本編”に戻ります。

――1854年の初夏。毎年、恒例となっている「楠公義祭同盟」の式典。

南北朝時代、南朝方の忠臣である“楠木正成・正行”の父子を讃える集い。前年から藩の重役も列席するようになった。

おなじみの請役・鍋島安房は、とくに熱心に楠公を顕彰している。

「楠公父子の像を、城下の中心部に移そう」と画策していた。

現在のみやき町付近の領主・鍋島河内(白石鍋島家当主)なども賛同し、義祭同盟に関わっていくことになる。

――“尊王”の集会に、藩の重役まで参加し、優秀な人材も見つけてしまう…これも佐賀藩らしさである。

義祭同盟を仕切るのは、枝吉神陽。

「此度は、大楠公(楠木正成)、小楠公(正行)に詩を捧げたいと存ずる。」

神陽の声が、祭典の会場である境内に響き渡る。

「では、江藤くん!貴君の詩を披露したまえ!」

「心得ました。」

江藤新平が、神陽の呼び出しに短く答える。そして、列席する参加者の面前に歩み出でた。

――そして、朗々と自作の漢詩を詠じる。相変わらず身なりは粗末だが、輝きはある。

「江藤くん…素晴らしい!」

“尊王”の志高い、江藤の1歳年下の友人・中野方蔵。

漢詩の構成、内容、そしてよく通る声に感動している。

「良い詩だな…」

大木喬任。漢学を専攻する家の生まれだが、江藤の博識に舌を巻いた。

“蘭学”の寮に在籍する江藤だが、“漢学”にも詳しく、神陽からは“国学”も学んでいる。

――江藤の漢詩の奉納が終わり、枝吉神陽が言葉を発する。

「ご列席の皆様方、いま“我が国”は危難の最中にございます。」

「佐賀のみならず、“日本”が心を一にして、国難に当たるべきと存じる。」

この数か月前、アメリカの提督ペリーが横浜に上陸して、日米和親条約が締結されている。いわば時事問題を取り上げたスピーチである。

――神陽は、列席する藩の重役たちが困らない程度に“日本一君論”という尊王思想も語っていた。

「殿(佐賀藩)のもとで励み、幕府を敬い、尊王の道を歩もう!」

概ねこれが当時の、枝吉神陽の主張である。“尊王敬幕論”という表現が近しい。

「国の大事をどうするか。いま出来ることは何か。」

神陽は学問の世界に籠らず、現実を見て考えていたのである。

――祭典後、いつもの3人(大木喬任、江藤新平、中野方蔵)が寄り集まる。

「神陽先生…!さすがは我が師。感銘を受けました!」

中野方蔵は“尊王”の話に熱しやすい。20歳に届くか…という年ごろである。

「中野…お主は、草場先生のもとにも足しげく通っておるではないか!」

大木喬任が、興奮気味の中野に冷めた言葉をかける。

3歳ばかり年上の“兄貴分”の存在である。

「いや…、それは草場先生のお力を借りて、江戸に行きたいのです!」

中野が本音を言う。

――佐賀の多久出身の草場佩川。古武士の風格がある儒学者。藩校からの留学に強い決定権を持つ。

「随分とはっきり言うのだな…」

大木が、呆れた顔をする。

「中野、媚び(こび)を売れり…」

江藤が、力のある教師に”胡麻をする”ような中野の行動を淡々と表す。

「大木の兄さん!江藤くん!今は手立てを選んでいる場合ではありません!」

中野の白熱した主張が始まった。

――ヒートアップする中野。「むしろ、大木と江藤はのんびりと学問をし過ぎである!」とまで言う。

「わかった!中野。お主が先陣を切って、俺たちを引っ張り出してくれ。」

“兄貴分”の大木。普段は、あまりしゃべる方ではないが、ここは中野を宥(なだ)めに入る。

「私も、中野に続こう!いずれ我々で“国事”に奔走しようではないか。」

あの江藤までが“空気を読んだ”発言をする。

「お分かりいただけたか!では、それがしは草場先生のもとに参る!御免!」

中野は、現代ならば“リア充”とでも言うのであろうか、予定が詰まっていて忙しい。

「中野、走り去れり…」

江藤は、急ぎ足で藩校に向かう、中野の後ろ姿を見ていた。

(続く)

週末は他の投稿をしていましたが、“本編”に戻ります。

――1854年の初夏。毎年、恒例となっている「楠公義祭同盟」の式典。

南北朝時代、南朝方の忠臣である“楠木正成・正行”の父子を讃える集い。前年から藩の重役も列席するようになった。

おなじみの請役・鍋島安房は、とくに熱心に楠公を顕彰している。

「楠公父子の像を、城下の中心部に移そう」と画策していた。

現在のみやき町付近の領主・鍋島河内(白石鍋島家当主)なども賛同し、義祭同盟に関わっていくことになる。

――“尊王”の集会に、藩の重役まで参加し、優秀な人材も見つけてしまう…これも佐賀藩らしさである。

義祭同盟を仕切るのは、枝吉神陽。

「此度は、大楠公(楠木正成)、小楠公(正行)に詩を捧げたいと存ずる。」

神陽の声が、祭典の会場である境内に響き渡る。

「では、江藤くん!貴君の詩を披露したまえ!」

「心得ました。」

江藤新平が、神陽の呼び出しに短く答える。そして、列席する参加者の面前に歩み出でた。

――そして、朗々と自作の漢詩を詠じる。相変わらず身なりは粗末だが、輝きはある。

「江藤くん…素晴らしい!」

“尊王”の志高い、江藤の1歳年下の友人・中野方蔵。

漢詩の構成、内容、そしてよく通る声に感動している。

「良い詩だな…」

大木喬任。漢学を専攻する家の生まれだが、江藤の博識に舌を巻いた。

“蘭学”の寮に在籍する江藤だが、“漢学”にも詳しく、神陽からは“国学”も学んでいる。

――江藤の漢詩の奉納が終わり、枝吉神陽が言葉を発する。

「ご列席の皆様方、いま“我が国”は危難の最中にございます。」

「佐賀のみならず、“日本”が心を一にして、国難に当たるべきと存じる。」

この数か月前、アメリカの提督ペリーが横浜に上陸して、日米和親条約が締結されている。いわば時事問題を取り上げたスピーチである。

――神陽は、列席する藩の重役たちが困らない程度に“日本一君論”という尊王思想も語っていた。

「殿(佐賀藩)のもとで励み、幕府を敬い、尊王の道を歩もう!」

概ねこれが当時の、枝吉神陽の主張である。“尊王敬幕論”という表現が近しい。

「国の大事をどうするか。いま出来ることは何か。」

神陽は学問の世界に籠らず、現実を見て考えていたのである。

――祭典後、いつもの3人(大木喬任、江藤新平、中野方蔵)が寄り集まる。

「神陽先生…!さすがは我が師。感銘を受けました!」

中野方蔵は“尊王”の話に熱しやすい。20歳に届くか…という年ごろである。

「中野…お主は、草場先生のもとにも足しげく通っておるではないか!」

大木喬任が、興奮気味の中野に冷めた言葉をかける。

3歳ばかり年上の“兄貴分”の存在である。

「いや…、それは草場先生のお力を借りて、江戸に行きたいのです!」

中野が本音を言う。

――佐賀の多久出身の草場佩川。古武士の風格がある儒学者。藩校からの留学に強い決定権を持つ。

「随分とはっきり言うのだな…」

大木が、呆れた顔をする。

「中野、媚び(こび)を売れり…」

江藤が、力のある教師に”胡麻をする”ような中野の行動を淡々と表す。

「大木の兄さん!江藤くん!今は手立てを選んでいる場合ではありません!」

中野の白熱した主張が始まった。

――ヒートアップする中野。「むしろ、大木と江藤はのんびりと学問をし過ぎである!」とまで言う。

「わかった!中野。お主が先陣を切って、俺たちを引っ張り出してくれ。」

“兄貴分”の大木。普段は、あまりしゃべる方ではないが、ここは中野を宥(なだ)めに入る。

「私も、中野に続こう!いずれ我々で“国事”に奔走しようではないか。」

あの江藤までが“空気を読んだ”発言をする。

「お分かりいただけたか!では、それがしは草場先生のもとに参る!御免!」

中野は、現代ならば“リア充”とでも言うのであろうか、予定が詰まっていて忙しい。

「中野、走り去れり…」

江藤は、急ぎ足で藩校に向かう、中野の後ろ姿を見ていた。

(続く)

2020年07月12日

「“大災害”と微かな希望」

こんばんは。

“本編”を描くにあたって「映像で見たいイメージ」を「文章で表現する」のは難しい!…と日々想っています。

テレビの画面ならば、一瞬で見せられるもの…

私の文章力では、皆様に伝わらないことも多いと思います。

――その一方で、皆様がお読みいだたくときは、人生の中で培ってきた経験が加味されて、映像が浮かんでいることと思います。

私が想像するより、遥かに凄い人物、美しい景色、楽しい場面が展開されているかも知れず…

受け手の皆様が、自由にイメージを持てることも、文章で伝える面白さなのかもしれません。今後ともよろしくお願いします。

――さて、経験の有無で、見える世界が変わってしまう…“災害”はその最たるものなのかもしれません。

正直、日曜の夜に持ってくる投稿としては重い!と思いましたが、“本編”の時代背景でもある“安政の大地震”について、ナレーションを入れているとお考えください。

――なるべく、その時代に生きた人間の知恵や美しい振舞いを、拾っていきたいと思います。

一般に“安政地震”と言えば、1854年から1860年に起きた一連の地震を指すようです。

そのうち、「安政の三大地震」と呼ばれる東海・南海・江戸地震が特に甚大な被害をもたらしました。

〇安政東海地震(安政元年11月4日)

西暦で言えば1854年12月23日に発生した地震。

関東地方から、四国まで広範囲に津波が到達。駿府城(静岡)や東海道の宿場町では、建物が大被害を受けていたようです。

このとき、日露和親条約の締結交渉のため、伊豆の下田(静岡)に停泊していたロシア船がありました。

ロシアの提督プチャーチンが乗る新鋭艦。“ディアナ号”という大型帆船です。

※プチャーチンが長崎に来航したときは、老朽艦“パルラダ号”に搭乗していました。

――しかし、東海地震の津波が襲来。

押し寄せる津波に“ディアナ号”は、42回転したとも言われているようです。はたして数えることは可能だったのか…という疑問は残ります。

即時、大破しなかったのは、さすがは新鋭艦というところでしょうか。しかし、船体の損傷は著しく、荒天の影響もあり、港への曳航中に“ディアナ号”は沈んでいきます…

――この状況下で提督プチャーチンが、紳士の振舞いを見せます。

なんと、自分たちの船が破損しているにも関わらず、

「船医!地元の者を診てやれ!」と指示を出します。

地震と津波で、負傷した下田の人々の救護を手伝ったようです。

さすがは提督プチャーチン。のちにロシアで教育大臣を務めるほどの人物。

このたび「大河ドラマ」登場が決まった、幕府の勘定奉行・川路聖謨もその人格を評価しています。

…その前にプチャーチンが大坂の湾内に現れたことで攘夷は過激化してますし、ロシアそのものは、かなり油断ならない動きをしていますが…

〇安政南海地震(安政元年11月5日)

西暦で言えば1854年12月24日に発生した地震。

紀州(和歌山)や摂津(大阪)など、関西地方に甚大な被害の地震。

なにせ東海地震の翌日に発生しています。そして、津波の到達。

――たぶん“本編”には登場しませんが、ここ、和歌山にも男気を見せる人物が現れます。

和歌山と言えば、湯浅という“醤油”の名産地があります。“ヤマサ醤油”の7代目・濱口儀兵衛がモデルとなった出来事があります。

「稲むらの火」という逸話をご存じでしょうか。

昔は国語の教科書に載っていたお話のようです。

――高台に住む庄屋が、津波到達の予兆に気付く。

「いかん…もはや皆に知らせるには時が無い!」

稲むらに火を放ち、村人たちに危険を知らせる庄屋。異変に気付いて避難する村人たち。

急ぎ高台に避難した村人たちが、足元を見下ろすと、津波が村を飲み込んでいた。命を救われたことに気付いた村人たちは、庄屋の判断に感謝し、ひざまずいて感謝を示した…

…モデルの方は街中に住む商人なので「津波から逃れる避難路を“稲むら”に点火して知らせた。」というのが史実に近いようです。方法の差異はあれ、命を救っていることに違いはなく…

そういえば、TBS系の「JIN-仁-」にも登場していた方のようですね。

〇安政江戸地震(安政2年10月2日)

西暦で言えば1855年11月11日に発生した地震。

東海・南海地震の翌年に、大都市・江戸で起きた直下地震。

この地震に関わるエピソードは、第11話「蝦夷探検」でも取り上げています。

――水戸藩・藤田東湖が自らの身を呈して、母を救った出来事が伝えられています。

“本編”の記事は、前回の投稿でも触れていますが、少し別の視点で。

(参考:第11話「蝦夷探検」⑦(“拓北”の決意))

地震続きによる幕府財政の窮乏について考える、枝吉神陽を描きました。

藩校で“乱闘騒ぎ”を起こした…現在で言えば、退学になった高校生(?)・大隈八太郎が神陽先生を訪ねてくる場面です。

――東海・南海地震で、各大名に対する復興費用の貸付などで、幕府の財政はかなり疲弊していたことでしょう。

そのうえで、幕府の本拠地・江戸に大地震が来てしまっては…幕府の首脳陣たちも頭を抱えたことと思います。

今までは、私もほぼ詳細を知りませんでした。

しかし、安政の大地震が無ければ、幕府の安定感はかなり違い、歴史は変わっていたかもしれません。

“本編”を描くにあたって「映像で見たいイメージ」を「文章で表現する」のは難しい!…と日々想っています。

テレビの画面ならば、一瞬で見せられるもの…

私の文章力では、皆様に伝わらないことも多いと思います。

――その一方で、皆様がお読みいだたくときは、人生の中で培ってきた経験が加味されて、映像が浮かんでいることと思います。

私が想像するより、遥かに凄い人物、美しい景色、楽しい場面が展開されているかも知れず…

受け手の皆様が、自由にイメージを持てることも、文章で伝える面白さなのかもしれません。今後ともよろしくお願いします。

――さて、経験の有無で、見える世界が変わってしまう…“災害”はその最たるものなのかもしれません。

正直、日曜の夜に持ってくる投稿としては重い!と思いましたが、“本編”の時代背景でもある“安政の大地震”について、ナレーションを入れているとお考えください。

――なるべく、その時代に生きた人間の知恵や美しい振舞いを、拾っていきたいと思います。

一般に“安政地震”と言えば、1854年から1860年に起きた一連の地震を指すようです。

そのうち、「安政の三大地震」と呼ばれる東海・南海・江戸地震が特に甚大な被害をもたらしました。

〇安政東海地震(安政元年11月4日)

西暦で言えば1854年12月23日に発生した地震。

関東地方から、四国まで広範囲に津波が到達。駿府城(静岡)や東海道の宿場町では、建物が大被害を受けていたようです。

このとき、日露和親条約の締結交渉のため、伊豆の下田(静岡)に停泊していたロシア船がありました。

ロシアの提督プチャーチンが乗る新鋭艦。“ディアナ号”という大型帆船です。

※プチャーチンが長崎に来航したときは、老朽艦“パルラダ号”に搭乗していました。

――しかし、東海地震の津波が襲来。

押し寄せる津波に“ディアナ号”は、42回転したとも言われているようです。はたして数えることは可能だったのか…という疑問は残ります。

即時、大破しなかったのは、さすがは新鋭艦というところでしょうか。しかし、船体の損傷は著しく、荒天の影響もあり、港への曳航中に“ディアナ号”は沈んでいきます…

――この状況下で提督プチャーチンが、紳士の振舞いを見せます。

なんと、自分たちの船が破損しているにも関わらず、

「船医!地元の者を診てやれ!」と指示を出します。

地震と津波で、負傷した下田の人々の救護を手伝ったようです。

さすがは提督プチャーチン。のちにロシアで教育大臣を務めるほどの人物。

このたび「大河ドラマ」登場が決まった、幕府の勘定奉行・川路聖謨もその人格を評価しています。

…その前にプチャーチンが大坂の湾内に現れたことで攘夷は過激化してますし、ロシアそのものは、かなり油断ならない動きをしていますが…

〇安政南海地震(安政元年11月5日)

西暦で言えば1854年12月24日に発生した地震。

紀州(和歌山)や摂津(大阪)など、関西地方に甚大な被害の地震。

なにせ東海地震の翌日に発生しています。そして、津波の到達。

――たぶん“本編”には登場しませんが、ここ、和歌山にも男気を見せる人物が現れます。

和歌山と言えば、湯浅という“醤油”の名産地があります。“ヤマサ醤油”の7代目・濱口儀兵衛がモデルとなった出来事があります。

「稲むらの火」という逸話をご存じでしょうか。

昔は国語の教科書に載っていたお話のようです。

――高台に住む庄屋が、津波到達の予兆に気付く。

「いかん…もはや皆に知らせるには時が無い!」

稲むらに火を放ち、村人たちに危険を知らせる庄屋。異変に気付いて避難する村人たち。

急ぎ高台に避難した村人たちが、足元を見下ろすと、津波が村を飲み込んでいた。命を救われたことに気付いた村人たちは、庄屋の判断に感謝し、ひざまずいて感謝を示した…

…モデルの方は街中に住む商人なので「津波から逃れる避難路を“稲むら”に点火して知らせた。」というのが史実に近いようです。方法の差異はあれ、命を救っていることに違いはなく…

そういえば、TBS系の「JIN-仁-」にも登場していた方のようですね。

〇安政江戸地震(安政2年10月2日)

西暦で言えば1855年11月11日に発生した地震。

東海・南海地震の翌年に、大都市・江戸で起きた直下地震。

この地震に関わるエピソードは、第11話「蝦夷探検」でも取り上げています。

――水戸藩・藤田東湖が自らの身を呈して、母を救った出来事が伝えられています。

“本編”の記事は、前回の投稿でも触れていますが、少し別の視点で。

(参考:

地震続きによる幕府財政の窮乏について考える、枝吉神陽を描きました。

藩校で“乱闘騒ぎ”を起こした…現在で言えば、退学になった高校生(?)・大隈八太郎が神陽先生を訪ねてくる場面です。

――東海・南海地震で、各大名に対する復興費用の貸付などで、幕府の財政はかなり疲弊していたことでしょう。

そのうえで、幕府の本拠地・江戸に大地震が来てしまっては…幕府の首脳陣たちも頭を抱えたことと思います。

今までは、私もほぼ詳細を知りませんでした。

しかし、安政の大地震が無ければ、幕府の安定感はかなり違い、歴史は変わっていたかもしれません。

2020年07月11日

「青天を衝け」に想う…

こんばんは。

まだ全国的に豪雨のニュースが続く週末。

東京を中心とした新型コロナの感染拡大も気になって仕方ないところです。

そんな中ですが、NHKの公式サイトに個人的に気になる情報がありました。

2021年大河ドラマ「青天を衝け」の出演者発表の<第1弾>です。

https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=24349

(外部サイト)

当ブログでは「私が見たい幕末佐賀藩の大河ドラマ」を“本編”として投稿しています。現在は、第12話「海軍伝習」の途中です。

――週末なので、少し寄り道します。この出演者発表に、意外と“本編”で注目した人物が配役されているのです。

“渋沢栄一”が主人公なので、その周辺の人々が中心なのですが、主君である徳川慶喜や幕府関係者、そして慶喜の出身・水戸藩は登場するようです。

今回、「大河ドラマ」登場が決まった歴史上の人物。今までの“本編”をもとに、佐賀藩士たちとの関わり…をおさらいしてみます。

〇砲術家・高島 秋帆(しゅうはん)

“本編”では、主に第3話「西洋砲術」に登場。

長崎の砲術家。武雄領主・鍋島茂義、家来の平山醇左衛門の師匠でした。

幕府高官の鳥居耀蔵の暗躍により高島秋帆は投獄され、第3話ラストの“武雄領の悲劇”につながってしまいます。

(参考:第3話「西洋砲術」⑤)

第12話「海軍伝習」でも、本島藤太夫が、この高島秋帆が集めた砲術書を、佐賀に持ち帰る描写をしています。

「青天を衝け」での配役は、玉木 宏さん。

…高島 秋帆は、“渋いおじさま”枠のイメージでしたが、イケメンをキャスティングしてきましたね。

〇勘定奉行・川路 聖謨(としあきら)

“本編”では、主に第9話「和親条約」に登場。

幕府の勘定奉行ですが、佐賀藩が長崎を警備する中、ロシアのプチャーチン提督との交渉に臨みます。

プチャーチンからはヨーロッパの外交官としても通用すると絶賛され、信頼関係を築きます。

(参考:第9話「和親条約」⑧)

第10話「蒸気機関」のラストでも、本島藤太夫が、川路聖謨らに、佐賀藩の砲台の実力を披露する描写をしています。

「青天を衝け」での配役は、平田 満さん。

…川路 聖謨は幕府の中でも、外交に通じ高い交渉能力を持ちます。ある意味では“曲者”です。よい配役と思います。

〇水戸藩士・藤田 東湖(とうこ)

“本編”では、主に第11話「蝦夷探検」に登場。

水戸徳川家で“烈公”の異名を持つ、攘夷派の首領・徳川斉昭の“懐刀”とも言える側近。

尊王を重んじる水戸藩の思想家。島義勇にとって“先生”でもあり、2人で殿の愛娘・貢姫の縁談を調整します。

(参考:第11話「蝦夷探検」③(“懐刀”の想い))

第11話「蝦夷探検」後半、安政の大地震で、藤田東湖は、母を庇って亡くなります。島義勇は、藤田から学んだことを胸に蝦夷地へ旅立ちます。

「青天を衝け」での配役は、渡辺 いっけい さん。

…藤田 東湖がいなくなり、調整が効かなくなった水戸藩は、さらに過激化します。この配役も、深い演技に期待大です。

――いかがでしょう。思い切り“本編”と絡めて語ってみました。

佐賀藩士の登場が確認できなくても、もう少しで佐賀にも光が当たりそうな気がしてきます。

この「青天を衝け」ですが、他にも徳川慶喜(草彅 剛)、その父・第9代水戸藩主の徳川斉昭(竹中 直人)…と楽しみなキャスティングが続きます。

――余談ですが、私にも「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の配役のイメージがあります…

殿・鍋島直正と、請役(藩政ナンバー2)鍋島安房の“キャスト候補”の方が同じページに載っていたので、「おっ!?」と思いました…

…気が向いた方は、「この佐賀の賢人は、この役者さんに演じてほしい!」とか、お考えいただいても面白いかもしれません。

まだ全国的に豪雨のニュースが続く週末。

東京を中心とした新型コロナの感染拡大も気になって仕方ないところです。

そんな中ですが、NHKの公式サイトに個人的に気になる情報がありました。

2021年大河ドラマ「青天を衝け」の出演者発表の<第1弾>です。

https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=24349

(外部サイト)

当ブログでは「私が見たい幕末佐賀藩の大河ドラマ」を“本編”として投稿しています。現在は、第12話「海軍伝習」の途中です。

――週末なので、少し寄り道します。この出演者発表に、意外と“本編”で注目した人物が配役されているのです。

“渋沢栄一”が主人公なので、その周辺の人々が中心なのですが、主君である徳川慶喜や幕府関係者、そして慶喜の出身・水戸藩は登場するようです。

今回、「大河ドラマ」登場が決まった歴史上の人物。今までの“本編”をもとに、佐賀藩士たちとの関わり…をおさらいしてみます。

〇砲術家・高島 秋帆(しゅうはん)

“本編”では、主に第3話「西洋砲術」に登場。

長崎の砲術家。武雄領主・鍋島茂義、家来の平山醇左衛門の師匠でした。

幕府高官の鳥居耀蔵の暗躍により高島秋帆は投獄され、第3話ラストの“武雄領の悲劇”につながってしまいます。

(参考:

第12話「海軍伝習」でも、本島藤太夫が、この高島秋帆が集めた砲術書を、佐賀に持ち帰る描写をしています。

「青天を衝け」での配役は、玉木 宏さん。

…高島 秋帆は、“渋いおじさま”枠のイメージでしたが、イケメンをキャスティングしてきましたね。

〇勘定奉行・川路 聖謨(としあきら)

“本編”では、主に第9話「和親条約」に登場。

幕府の勘定奉行ですが、佐賀藩が長崎を警備する中、ロシアのプチャーチン提督との交渉に臨みます。

プチャーチンからはヨーロッパの外交官としても通用すると絶賛され、信頼関係を築きます。

(参考:

第10話「蒸気機関」のラストでも、本島藤太夫が、川路聖謨らに、佐賀藩の砲台の実力を披露する描写をしています。

「青天を衝け」での配役は、平田 満さん。

…川路 聖謨は幕府の中でも、外交に通じ高い交渉能力を持ちます。ある意味では“曲者”です。よい配役と思います。

〇水戸藩士・藤田 東湖(とうこ)

“本編”では、主に第11話「蝦夷探検」に登場。

水戸徳川家で“烈公”の異名を持つ、攘夷派の首領・徳川斉昭の“懐刀”とも言える側近。

尊王を重んじる水戸藩の思想家。島義勇にとって“先生”でもあり、2人で殿の愛娘・貢姫の縁談を調整します。

(参考:

第11話「蝦夷探検」後半、安政の大地震で、藤田東湖は、母を庇って亡くなります。島義勇は、藤田から学んだことを胸に蝦夷地へ旅立ちます。

「青天を衝け」での配役は、渡辺 いっけい さん。

…藤田 東湖がいなくなり、調整が効かなくなった水戸藩は、さらに過激化します。この配役も、深い演技に期待大です。

――いかがでしょう。思い切り“本編”と絡めて語ってみました。

佐賀藩士の登場が確認できなくても、もう少しで佐賀にも光が当たりそうな気がしてきます。

この「青天を衝け」ですが、他にも徳川慶喜(草彅 剛)、その父・第9代水戸藩主の徳川斉昭(竹中 直人)…と楽しみなキャスティングが続きます。

――余談ですが、私にも「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の配役のイメージがあります…

殿・鍋島直正と、請役(藩政ナンバー2)鍋島安房の“キャスト候補”の方が同じページに載っていたので、「おっ!?」と思いました…

…気が向いた方は、「この佐賀の賢人は、この役者さんに演じてほしい!」とか、お考えいただいても面白いかもしれません。

タグ :大河ドラマ

2020年07月09日

第12話「海軍伝習」③(“理系男子”たちの愉しみ)

こんばんは。

雨続き…油断ならない天気の中、お過ごしのことかと思います。

これが人智の及ばぬ大自然の力なのでしょうか。

“本編”では、佐賀以外にも様々な出身地を持つ人物が登場します。九州各地から全国まで、豪雨被害の続報は辛いところです。

気を取り直して、お話を続けます。

――佐賀城下。多布施にある理化学の研究所・“精錬方”(せいれんかた)。

本島藤太夫が長崎からオランダの技術書を持ち込む。

「本島さま!お越しいただかずとも、取りに伺いましたのに!」

「佐野どの。私も時おり、“精錬方”が見たくなるのだ。」

本島を出迎えたのは、もちろん佐野栄寿(常民)である。

「“蘭書”ですね!少しお見せいただいても…よかですか?」

本島は、軽く微笑む。

「思ったとおり、嬉しそうな顔をするのだな。」

「それは、もう。如何なる良書と出会えるか。楽しみにございます。」

――そのとき。ボン!ボン!…と研究所の構内に、炸裂音が響き渡る。

「いかんばい!これは、思うように飛ばん!」

久留米(福岡)出身・田中久重である。

「義父上(ちちうえ)~っ!いま一度!」

久重の養子、二代目・儀右衛門が、遠くから声を張る。

屋外の実験場で、“蒸気”で砲弾を飛ばす“新兵器”の研究中なのである。

――ボン!ボボ…ン!今度は、奇妙な音が響く。

「飛んだな!」

「はい、先ほどよりは!」

「フフフ…ワシ、儀右衛門(ぎえもん)。これを“蒸気砲”(じょうきほう)と名付く!」

「“儀右衛門”の名は、私にお譲りいただいたのでないのですか!」

相当に離れた距離。“二代目”が大声を出して、田中久重に疑問をぶつける。

「息子よ!なぜ聞こえるのだ!お主は“千里耳”でも持っておるのか!」

「いえ、何故か…義父上のお言葉が、聞こえたのです!」

――“精錬方”の実験場。田中父子の大声が飛び交う。本島が苦笑した。

「何やら愉快だな。お主が戻ってからの“精錬方”は。」

「そがんですか?」

佐野、目を丸くして聞き返す。

“鉄製大砲”製造チームのリーダーだった本島には、佐野の仲間を引き寄せる力がよく見えているようだ。

そこに京都人の科学者、中村奇輔が登場する。

「田中はん!“蒸気砲”もよろしいけど、“蒸気機関”の方はどうでっしゃろか!」

――中村は長崎でロシア艦隊の船に乗り、模型の蒸気機関車が走る姿を見せつけられている。

「試作の型は、甲・乙・丙・丁…いろいろ考えとります。急がな、あきまへん!」

中村奇輔、早く蒸気機関の“ひな型”を完成させたいのだ。

技術開発で後れを取ることは許しがたい…中村は、どんどん佐賀藩寄りの人物になってきていた。

研究熱心のあまり、やや趣味の領域に走っている田中父子に、試作を急かす。

「今日も、賑やかやな…」

石黒寛次は、今日も“精錬方”の皆の声を耳にしながら、小屋に籠って翻訳に打ち込む。

この研究所の騒々しさには慣れた。もはや故郷の舞鶴で、海鳥の鳴き声を聞くようなものだ。

――何かに気付いたらしく、本島がここで、はたと手を打った。

「おお、佐野どの!大事な件を申し忘れるところであった!」

本島が“精錬方”に来た、もう1つの用件。

幕府が、長崎で「海軍伝習」を行うことを決したのである。

幕府は、長崎警備の実績があり、蘭学が盛んな佐賀からの「伝習生の応募」にも期待し、誘いをかけていた。

――先だって、殿・鍋島直正から、この話を聞いた本島藤太夫。

「それは良き折にございます。ぜひ“蘭学寮”からも若き者たちを…」

直正、笑みを浮かべ、こう言い放った。

「老いも若きも!と言うべきであろうな。」

本島は、直正の思惑を理解した。殿は、長崎での伝習に、送れる限りの家来を派遣しようとしている…と。

――本島は、念のため言葉にして直正の様子を伺う。

「しからば私も、長崎に参るのですね。」。

「うむ。」

殿・直正が、実に軽くうなずく。

その表情は「無論だ。尋ねるまでもあるまい」と語っているようだ。

「本島。其の方は“製砲”、佐野は“造船”の修練を積むと良かろうな。」

直正もまた、見るからに上機嫌で楽しそうであった。

(続く)

雨続き…油断ならない天気の中、お過ごしのことかと思います。

これが人智の及ばぬ大自然の力なのでしょうか。

“本編”では、佐賀以外にも様々な出身地を持つ人物が登場します。九州各地から全国まで、豪雨被害の続報は辛いところです。

気を取り直して、お話を続けます。

――佐賀城下。多布施にある理化学の研究所・“精錬方”(せいれんかた)。

本島藤太夫が長崎からオランダの技術書を持ち込む。

「本島さま!お越しいただかずとも、取りに伺いましたのに!」

「佐野どの。私も時おり、“精錬方”が見たくなるのだ。」

本島を出迎えたのは、もちろん佐野栄寿(常民)である。

「“蘭書”ですね!少しお見せいただいても…よかですか?」

本島は、軽く微笑む。

「思ったとおり、嬉しそうな顔をするのだな。」

「それは、もう。如何なる良書と出会えるか。楽しみにございます。」

――そのとき。ボン!ボン!…と研究所の構内に、炸裂音が響き渡る。

「いかんばい!これは、思うように飛ばん!」

久留米(福岡)出身・田中久重である。

「義父上(ちちうえ)~っ!いま一度!」

久重の養子、二代目・儀右衛門が、遠くから声を張る。

屋外の実験場で、“蒸気”で砲弾を飛ばす“新兵器”の研究中なのである。

――ボン!ボボ…ン!今度は、奇妙な音が響く。

「飛んだな!」

「はい、先ほどよりは!」

「フフフ…ワシ、儀右衛門(ぎえもん)。これを“蒸気砲”(じょうきほう)と名付く!」

「“儀右衛門”の名は、私にお譲りいただいたのでないのですか!」

相当に離れた距離。“二代目”が大声を出して、田中久重に疑問をぶつける。

「息子よ!なぜ聞こえるのだ!お主は“千里耳”でも持っておるのか!」

「いえ、何故か…義父上のお言葉が、聞こえたのです!」

――“精錬方”の実験場。田中父子の大声が飛び交う。本島が苦笑した。

「何やら愉快だな。お主が戻ってからの“精錬方”は。」

「そがんですか?」

佐野、目を丸くして聞き返す。

“鉄製大砲”製造チームのリーダーだった本島には、佐野の仲間を引き寄せる力がよく見えているようだ。

そこに京都人の科学者、中村奇輔が登場する。

「田中はん!“蒸気砲”もよろしいけど、“蒸気機関”の方はどうでっしゃろか!」

――中村は長崎でロシア艦隊の船に乗り、模型の蒸気機関車が走る姿を見せつけられている。

「試作の型は、甲・乙・丙・丁…いろいろ考えとります。急がな、あきまへん!」

中村奇輔、早く蒸気機関の“ひな型”を完成させたいのだ。

技術開発で後れを取ることは許しがたい…中村は、どんどん佐賀藩寄りの人物になってきていた。

研究熱心のあまり、やや趣味の領域に走っている田中父子に、試作を急かす。

「今日も、賑やかやな…」

石黒寛次は、今日も“精錬方”の皆の声を耳にしながら、小屋に籠って翻訳に打ち込む。

この研究所の騒々しさには慣れた。もはや故郷の舞鶴で、海鳥の鳴き声を聞くようなものだ。

――何かに気付いたらしく、本島がここで、はたと手を打った。

「おお、佐野どの!大事な件を申し忘れるところであった!」

本島が“精錬方”に来た、もう1つの用件。

幕府が、長崎で「海軍伝習」を行うことを決したのである。

幕府は、長崎警備の実績があり、蘭学が盛んな佐賀からの「伝習生の応募」にも期待し、誘いをかけていた。

――先だって、殿・鍋島直正から、この話を聞いた本島藤太夫。

「それは良き折にございます。ぜひ“蘭学寮”からも若き者たちを…」

直正、笑みを浮かべ、こう言い放った。

「老いも若きも!と言うべきであろうな。」

本島は、直正の思惑を理解した。殿は、長崎での伝習に、送れる限りの家来を派遣しようとしている…と。

――本島は、念のため言葉にして直正の様子を伺う。

「しからば私も、長崎に参るのですね。」。

「うむ。」

殿・直正が、実に軽くうなずく。

その表情は「無論だ。尋ねるまでもあるまい」と語っているようだ。

「本島。其の方は“製砲”、佐野は“造船”の修練を積むと良かろうな。」

直正もまた、見るからに上機嫌で楽しそうであった。

(続く)

2020年07月07日

第12話「海軍伝習」②(長崎の雨)

こんばんは。

週末には熊本の豪雨が報じられ、今週始めからは佐賀の凄まじい降雨量も伝えられています。

郷里から離れた私にも聞こえてくる雨音…。皆様、くれぐれもお気をつけください。

さて、前回の続きです。

「大雨が止んでほしい」との念が入るあまり、シナリオを変更しました。

今回、長崎で、のちに佐賀藩士たちと深い関わりを持つ人物が登場します。

…そして、雨があがります。

――長崎。奉行所にほど近い“山本家”の玄関。傘も用をなさないほどの雨が降っている。

「先だって、文(ふみ)をお送りした本島と申す。」

殿・鍋島直正の側近である、本島藤太夫。

佐賀藩の大砲製造チーム“鋳立方の七人”のリーダーと説明した方が良いかもしれない。

「佐賀の本島さまですね。主(あるじ)からお伺いしております。」

屋敷の内から、20歳ぐらいの青年が応じる。雨中でもテキパキと仕事をこなし、活き活きとした目をしている。

――長崎は、古来より雨の多い土地柄。うんざりするほど降り続いている。

「よく降りますなぁ。」

本島藤太夫は、殿・鍋島直正と同年代なので、概ね40歳である。

“大砲鋳造”のプロジェクトを命懸けで成し遂げ、貫禄が出てきた。

「この雨です。さぞ、お足元が悪かったでしょう。ささ、こちらへ」

「貴方は、山本家の書生さんですか。」

きびきびとよく動く青年である。本島は感心した。

「はい、中津(大分)の出でございます。」

――部屋に通された、本島。先ほどの書生が、手紙で頼んでいたオランダの書物を運んでくる。

“山本家”は、長崎奉行所が関係する屋敷である。

砲術関係の書物を多数収蔵しており、訪ねてくる者も多い。この書生は“山本家”への来客に応対し、はては犬・猫の世話といった雑事までも、片付けているようだ。

長崎の西洋砲術家・高島秋帆が収集した、大砲に関する資料。

「さすが高島先生の蔵書だ。貴重なことが記されている…」

「ええ、良書でございます。図面を引くにも重宝いたします。」

――本島は驚いた。この若い書生は“蘭書”の中身を実践に用いている様子だ…

賢い人物が気になるのは、技術開発に勤しむ佐賀藩士の常である。

「書生さん。名をお教えいただけるかな。」

「奥平さまのお付きで、長崎に参りました。福沢と申します。」

奥平とは、中津藩の家老の名である。

福沢という書生は、子息の“付き人”の立場で、長崎にやってきたと語った。

「福沢どのか。名を覚えておこう。」

本島は“この書生、かなりの遣い手である”と判断したようだ。

福沢は居合の修練も行っているが、本島が気にしたのは、学問の腕前である。

――この書生、福沢諭吉。のちに佐賀藩士たちと深い関わりを持つことになる。

本島が、“山本家”を退出する。

重く暗かった空には、陽射しが差し込んでいた。

「さて、佐賀に戻るか。」

本島は、長崎街道を東に向かった。

「“精錬方”に良書を届けてやらねばな。」

――このところの雨続きで、ぬかるんだ道だが、本島の足取りは軽い。

この本を見た佐野栄寿(常民)の表情は容易に想像がつく。

「これは、すごか書です!」と言って、目を輝かせることだろう。

その佐野が率いる“精錬方”。取り組んでいるのは“蒸気機関”の研究だけではない。

本島たちが必死の想いで造りあげた、佐賀藩の大砲の改良も担当していたのである。

(続く)

週末には熊本の豪雨が報じられ、今週始めからは佐賀の凄まじい降雨量も伝えられています。

郷里から離れた私にも聞こえてくる雨音…。皆様、くれぐれもお気をつけください。

さて、前回の続きです。

「大雨が止んでほしい」との念が入るあまり、シナリオを変更しました。

今回、長崎で、のちに佐賀藩士たちと深い関わりを持つ人物が登場します。

…そして、雨があがります。

――長崎。奉行所にほど近い“山本家”の玄関。傘も用をなさないほどの雨が降っている。

「先だって、文(ふみ)をお送りした本島と申す。」

殿・鍋島直正の側近である、本島藤太夫。

佐賀藩の大砲製造チーム“鋳立方の七人”のリーダーと説明した方が良いかもしれない。

「佐賀の本島さまですね。主(あるじ)からお伺いしております。」

屋敷の内から、20歳ぐらいの青年が応じる。雨中でもテキパキと仕事をこなし、活き活きとした目をしている。

――長崎は、古来より雨の多い土地柄。うんざりするほど降り続いている。

「よく降りますなぁ。」

本島藤太夫は、殿・鍋島直正と同年代なので、概ね40歳である。

“大砲鋳造”のプロジェクトを命懸けで成し遂げ、貫禄が出てきた。

「この雨です。さぞ、お足元が悪かったでしょう。ささ、こちらへ」

「貴方は、山本家の書生さんですか。」

きびきびとよく動く青年である。本島は感心した。

「はい、中津(大分)の出でございます。」

――部屋に通された、本島。先ほどの書生が、手紙で頼んでいたオランダの書物を運んでくる。

“山本家”は、長崎奉行所が関係する屋敷である。

砲術関係の書物を多数収蔵しており、訪ねてくる者も多い。この書生は“山本家”への来客に応対し、はては犬・猫の世話といった雑事までも、片付けているようだ。

長崎の西洋砲術家・高島秋帆が収集した、大砲に関する資料。

「さすが高島先生の蔵書だ。貴重なことが記されている…」

「ええ、良書でございます。図面を引くにも重宝いたします。」

――本島は驚いた。この若い書生は“蘭書”の中身を実践に用いている様子だ…

賢い人物が気になるのは、技術開発に勤しむ佐賀藩士の常である。

「書生さん。名をお教えいただけるかな。」

「奥平さまのお付きで、長崎に参りました。福沢と申します。」

奥平とは、中津藩の家老の名である。

福沢という書生は、子息の“付き人”の立場で、長崎にやってきたと語った。

「福沢どのか。名を覚えておこう。」

本島は“この書生、かなりの遣い手である”と判断したようだ。

福沢は居合の修練も行っているが、本島が気にしたのは、学問の腕前である。

――この書生、福沢諭吉。のちに佐賀藩士たちと深い関わりを持つことになる。

本島が、“山本家”を退出する。

重く暗かった空には、陽射しが差し込んでいた。

「さて、佐賀に戻るか。」

本島は、長崎街道を東に向かった。

「“精錬方”に良書を届けてやらねばな。」

――このところの雨続きで、ぬかるんだ道だが、本島の足取りは軽い。

この本を見た佐野栄寿(常民)の表情は容易に想像がつく。

「これは、すごか書です!」と言って、目を輝かせることだろう。

その佐野が率いる“精錬方”。取り組んでいるのは“蒸気機関”の研究だけではない。

本島たちが必死の想いで造りあげた、佐賀藩の大砲の改良も担当していたのである。

(続く)

2020年07月05日

第12話「海軍伝習」①(蘭学寮の江藤)

こんばんは。

今回より第12話「海軍伝習」です。年代は第11話「蝦夷探検」と同じく、1854年頃からの話になります。

前話では、殿・鍋島直正が、急に蒸気船を買うと言い出したり、愛娘が嫁ぐ事に葛藤したり…

大隈八太郎(重信)が藩校で人気者になったり、乱闘騒ぎで退学になったり…

そして“団にょん”こと島義勇が、佐賀から蝦夷地へのロードムービーを繰り広げるなど、賑やかな内容でした。

たしか佐野常民、江藤新平、大木喬任…は出番なしだったかな。

(副島種臣は、大隈の母との会話でなんとか登場しました。)

さて、今回は…

――佐賀城下。多布施。藩の理化学研究所である“精錬方”の片隅。

今日も、佐野栄寿がスカウトした蘭学者・石黒寛次が翻訳をしている。

故郷の丹後田辺(舞鶴)から遠く離れた、佐賀の“翻訳小屋”で、山積みの書物と格闘している。

「なんや!この言葉も“蒸気”って訳せばええんか…?」

今日の翻訳作業は1人。ぶつぶつ独り言を語りながら、オランダ語の書物をめくる。研究主任の佐野は、所用で佐賀城まで出向いている。

――孤独な翻訳作業。似たような意味の単語が続き、さすがの石黒も煮詰まってくる。

「あ~わかりやすう訳すんは、難しいのう…」

石黒、今日は独り言が大きい。

「なるほど、この言葉も“蒸気”と訳すべきですか。」

独り言のはずが、応答が返ってくる。

「あーそうそう…読む側がわかる言葉にせんと、意味ないしな。」

「さすがは“蘭書”を訳すに長けたお方。勉強になります」

「いや~それほどでもな…って、お前、誰や!?」

――石黒、いつからか隣で勝手に翻訳をしていた、青年の存在に気付く。

「作業に没頭しておられたゆえ、お声もかけずに失礼した。“蘭学寮”の江藤と申す。」

「ああ…、蘭学寮の書生さんか。驚かすなや…」

江藤新平である。

シュッと石黒に向き直り、正面から礼をする。

「おぅ…、ご丁寧に恐れ入る…」

恭しく礼をする江藤の雰囲気に、一回り年上の石黒も「敬意を向けられた」と感じ取った。

剣の腕も立つ、江藤。

武家社会を超越した思考の持ち主だが、この辺の振る舞いはサムライらしい。

――ここで佐野栄寿(常民)が、佐賀城から戻ってくる。

「石黒さん、たびたびお一人にして、済まんごたね。」

「おお、佐野!早かったな!」

集中を要する翻訳作業の特性上、石黒は多布施の“精錬方”に残される傾向がある。早々に佐野が帰ってきたので喜んでいる。

「石黒さん!お客さんですか。」

「あぁ、“蘭学寮”の書生さんや。」

「江藤と申します。以後、お見知りおきを。」

「佐野栄寿じゃ。よろしゅうにな。」

――3年前の1851年に発足した“蘭学寮”。その名のとおり、西洋の学問を勉強するコースである。もともと藩校の医学部門に併設されていた。

ところが発足後、異国船の来航が度重なる。

さらに“海防の強化”が急務になった。

こうして佐賀藩の蘭学研究も、医学重視から軍事部門にシフトしたのだった。そして、当時の“蘭学寮”は、藩の軍事部門である“火術方”に属している。

研究機関である“精錬方”と、大学院とでもいうべき“蘭学寮”。

――実践研究を行う“精錬方”。佐野栄寿や石黒寛次の職務が気になる“蘭学寮”の学生・江藤新平という構図である。

「石黒さん!よか翻訳たい!こん方法で試さんばね!」

佐賀藩の研究主任となり、諸国遊学の時期より“佐賀ことば”が強い佐野。

「良き翻訳とは、如何なるものであるか!ご教示ください!」

ここで江藤が、突然、質問を発する。

覇気のある声が通り、ビリビリとする石黒。

「そう言われてもな…、まぁ、読んでもわからん訳は、“役立たず”やろうな…」

「そうです!石黒さん!」

――石黒の言葉に、佐野が思い付いたように大声を出す。こういう議論が楽しいようだ。

「はぁ…お前ら元気やな…」

俗に“さがんもん”は声がデカいと聞く。

江藤と佐野の2人に挟まれて、翻訳作業の疲れがある、石黒はヘロヘロである。

「そういえば適塾の緒方先生も、翻訳は“正確さ”以上に“理解できる事”が大切と語っておられました!」

かつて佐野は、大坂にも遊学し、緒方洪庵の適塾で学んだ事がある。その教えを想い出したようだ。

「忝(かたじけな)く存じます!お教え、たしかに承りました!」

そして江藤は、また、伸びのある声で答えるのであった。

(続く)

今回より第12話「海軍伝習」です。年代は第11話「蝦夷探検」と同じく、1854年頃からの話になります。

前話では、殿・鍋島直正が、急に蒸気船を買うと言い出したり、愛娘が嫁ぐ事に葛藤したり…

大隈八太郎(重信)が藩校で人気者になったり、乱闘騒ぎで退学になったり…

そして“団にょん”こと島義勇が、佐賀から蝦夷地へのロードムービーを繰り広げるなど、賑やかな内容でした。

たしか佐野常民、江藤新平、大木喬任…は出番なしだったかな。

(副島種臣は、大隈の母との会話でなんとか登場しました。)

さて、今回は…

――佐賀城下。多布施。藩の理化学研究所である“精錬方”の片隅。

今日も、佐野栄寿がスカウトした蘭学者・石黒寛次が翻訳をしている。

故郷の丹後田辺(舞鶴)から遠く離れた、佐賀の“翻訳小屋”で、山積みの書物と格闘している。

「なんや!この言葉も“蒸気”って訳せばええんか…?」

今日の翻訳作業は1人。ぶつぶつ独り言を語りながら、オランダ語の書物をめくる。研究主任の佐野は、所用で佐賀城まで出向いている。

――孤独な翻訳作業。似たような意味の単語が続き、さすがの石黒も煮詰まってくる。

「あ~わかりやすう訳すんは、難しいのう…」

石黒、今日は独り言が大きい。

「なるほど、この言葉も“蒸気”と訳すべきですか。」

独り言のはずが、応答が返ってくる。

「あーそうそう…読む側がわかる言葉にせんと、意味ないしな。」

「さすがは“蘭書”を訳すに長けたお方。勉強になります」

「いや~それほどでもな…って、お前、誰や!?」

――石黒、いつからか隣で勝手に翻訳をしていた、青年の存在に気付く。

「作業に没頭しておられたゆえ、お声もかけずに失礼した。“蘭学寮”の江藤と申す。」

「ああ…、蘭学寮の書生さんか。驚かすなや…」

江藤新平である。

シュッと石黒に向き直り、正面から礼をする。

「おぅ…、ご丁寧に恐れ入る…」

恭しく礼をする江藤の雰囲気に、一回り年上の石黒も「敬意を向けられた」と感じ取った。

剣の腕も立つ、江藤。

武家社会を超越した思考の持ち主だが、この辺の振る舞いはサムライらしい。

――ここで佐野栄寿(常民)が、佐賀城から戻ってくる。

「石黒さん、たびたびお一人にして、済まんごたね。」

「おお、佐野!早かったな!」

集中を要する翻訳作業の特性上、石黒は多布施の“精錬方”に残される傾向がある。早々に佐野が帰ってきたので喜んでいる。

「石黒さん!お客さんですか。」

「あぁ、“蘭学寮”の書生さんや。」

「江藤と申します。以後、お見知りおきを。」

「佐野栄寿じゃ。よろしゅうにな。」

――3年前の1851年に発足した“蘭学寮”。その名のとおり、西洋の学問を勉強するコースである。もともと藩校の医学部門に併設されていた。

ところが発足後、異国船の来航が度重なる。

さらに“海防の強化”が急務になった。

こうして佐賀藩の蘭学研究も、医学重視から軍事部門にシフトしたのだった。そして、当時の“蘭学寮”は、藩の軍事部門である“火術方”に属している。

研究機関である“精錬方”と、大学院とでもいうべき“蘭学寮”。

――実践研究を行う“精錬方”。佐野栄寿や石黒寛次の職務が気になる“蘭学寮”の学生・江藤新平という構図である。

「石黒さん!よか翻訳たい!こん方法で試さんばね!」

佐賀藩の研究主任となり、諸国遊学の時期より“佐賀ことば”が強い佐野。

「良き翻訳とは、如何なるものであるか!ご教示ください!」

ここで江藤が、突然、質問を発する。

覇気のある声が通り、ビリビリとする石黒。

「そう言われてもな…、まぁ、読んでもわからん訳は、“役立たず”やろうな…」

「そうです!石黒さん!」

――石黒の言葉に、佐野が思い付いたように大声を出す。こういう議論が楽しいようだ。

「はぁ…お前ら元気やな…」

俗に“さがんもん”は声がデカいと聞く。

江藤と佐野の2人に挟まれて、翻訳作業の疲れがある、石黒はヘロヘロである。

「そういえば適塾の緒方先生も、翻訳は“正確さ”以上に“理解できる事”が大切と語っておられました!」

かつて佐野は、大坂にも遊学し、緒方洪庵の適塾で学んだ事がある。その教えを想い出したようだ。

「忝(かたじけな)く存じます!お教え、たしかに承りました!」

そして江藤は、また、伸びのある声で答えるのであった。

(続く)

2020年07月04日

「主に小城市民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

「幕末佐賀と4つの“口”」をテーマに、県内の皆様につぶやくシリーズ。第4弾は、小城市に設定してみました。

さて、残る1つは“松前口”です。江戸時代、蝦夷地(北海道)のアイヌ民族との交易は、主に松前藩が仕切っていました。

そして、幕末期の佐賀と蝦夷地(北海道)との関わりは、“本編”でも書き始めています。のちに大都市・札幌を創る“団にょん”こと島義勇の冒険を描きました。

〔参考:第11話「蝦夷探検」⑩(“開拓神”の降臨)〕

――この内容ならば、“つぶやき”にしなくても“本編”で書けますね…

今日は“変化球”を投じます。まずは現代の佐賀へ。

佐賀玉屋さんです。

“北海道物産展”が、人気イベントであると聞いています。催事は百貨店ならではの“得意技”でしょう。

――私は佐賀に“帰藩”すると、地下の食料品売り場(玉ちか)によく立ち寄ります。

そのとき、“北海道のお菓子”が並ぶ一角を見て、思いました。

「北海道の名産の販売と“団にょん”の偉業のアピールを繋げないものか」と。

…残念ながら、現時点では島義勇の記念館は無いのです。

将来的に佐賀ではなく、札幌に記念館ができる可能性もありそうですが…

私は、いつも慌ただしく“帰藩”を終えます。そのときの“佐賀みやげ”の中には、なぜか“北海道キャラメル”が混ざることとなりました。

全国各地の名産の“目利き”は、百貨店のバイヤーさんの得意とするところと聞きます。

――いま地方の百貨店業界には厳しい状況が続いているようです。

時代を経て、消費行動(ショッピング)の選択肢は激増しました。

個人的には「わざわざ足を運んでしまう」百貨店が存在してほしいという想いがあります。

――ちなみに佐賀玉屋のルーツ、田中丸商店が創業したのは、現在の小城市・牛津の地。

JR長崎本線の牛津駅。

レンガの駅舎にかかる謎のスローガン(?)の看板。

「牛津・津でもち、駅でもつ、町の栄えは店でもつ」

…看板の言葉。気になってはいたのですが、とくに調べてはいませんでした。

そして、理由がわかりました。

――江戸から明治にかけて、商売の街として栄えた牛津。

「西の浪速…」との異名まであったようです。

“浪速”は、大阪(江戸時代は大坂)の古い呼び名ですね。

江戸期の大坂は“天下の台所”と呼ばれ、経済的な意味では、日本一の都市。

小城の街並みは、今でも“小京都”と呼ばれますが、牛津の活気は“大坂”に例えられたようです。

――1806年。初代・田中丸善蔵が、呉服商・田中丸商店(玉屋のルーツ)を立ち上げます。

ここから数えれば、すでに創業200年を超えている、玉屋さん。2018年が“明治維新150年”でしたから、堂々、江戸時代からの老舗です。

参考に“田中丸商店”が創業した頃の、佐賀藩の状況にも触れておきます。

・創業2年前の1804年にはロシアの提督レザノフが長崎に来航。

→このとき佐賀藩は千人体制で警備を敷きます。幕府がまともに交渉に応じなかったので、レザノフは蝦夷地近辺で暴れます。

・創業2年後の1808年にはイギリスのフェートン号が長崎に侵入。

→このとき佐賀藩は勝手に警備を減らしていて、幕府に厳しく処罰されます。“本編”では第1話を、ここに設定しています。

〔参考:第1話「長崎警護」④〕

――激動の時代を駆け抜けたのは、武士だけではありません。

幕末、日本では盛んに海上輸送が行われていました。

「蝦夷探検」で、よく語られる“販路開拓”は、この海上ルートと深く関わります。

北前船と呼ばれた大型帆船による輸送は、全国の特産を各地に流通させました。

例えば、蝦夷地(北海道)の昆布が、富山で消費され、北の漁場でとれたニシンを遣った蕎麦(そば)が京都で名物になる…といった具合です。

日本海側から瀬戸内海を回って、大坂に至る“西廻り航路”は、のちに蝦夷地から大坂までを結ぶことになります。

当時、海上輸送は物流の主役でした。商人たちは、各地の港から港へ特産の売買をしていったのです。

――のちに佐野常民は、海外に陶磁器の販路を求めたり、見本市で産業を活性化したりします。

江藤新平は貿易部門のお仕事に就いていますし、大隈重信は長崎で「蝦夷地の昆布」の取引を行い、藩の収益に貢献したようです。

特産開発と販路開拓は、藩の財政を潤します。

そのため、意外と商売熱心な佐賀藩士たち…

――“商都”牛津。九州で“西の大坂”とも呼ばれた、長崎街道の宿場町。

大河ドラマ「麒麟がくる」では、熱田(愛知)の賑わいが描写されていました。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」では、活気あふれる商都・牛津を見てみたいものです。

…ちなみに第12話「海軍伝習」では、佐賀藩が48名もの大人数で、精鋭を“長崎海軍伝習所”に送り込みます。

普段から当ブログをお読みの方なら、「佐賀城下から長崎に向かった!」とか描写するたびに、長崎街道の牛津宿を通過していくイメージお持ちいただくと面白い…かもしれません。

「幕末佐賀と4つの“口”」をテーマに、県内の皆様につぶやくシリーズ。第4弾は、小城市に設定してみました。

さて、残る1つは“松前口”です。江戸時代、蝦夷地(北海道)のアイヌ民族との交易は、主に松前藩が仕切っていました。

そして、幕末期の佐賀と蝦夷地(北海道)との関わりは、“本編”でも書き始めています。のちに大都市・札幌を創る“団にょん”こと島義勇の冒険を描きました。

〔参考:

――この内容ならば、“つぶやき”にしなくても“本編”で書けますね…

今日は“変化球”を投じます。まずは現代の佐賀へ。

佐賀玉屋さんです。

“北海道物産展”が、人気イベントであると聞いています。催事は百貨店ならではの“得意技”でしょう。

――私は佐賀に“帰藩”すると、地下の食料品売り場(玉ちか)によく立ち寄ります。

そのとき、“北海道のお菓子”が並ぶ一角を見て、思いました。

「北海道の名産の販売と“団にょん”の偉業のアピールを繋げないものか」と。

…残念ながら、現時点では島義勇の記念館は無いのです。

将来的に佐賀ではなく、札幌に記念館ができる可能性もありそうですが…

私は、いつも慌ただしく“帰藩”を終えます。そのときの“佐賀みやげ”の中には、なぜか“北海道キャラメル”が混ざることとなりました。

全国各地の名産の“目利き”は、百貨店のバイヤーさんの得意とするところと聞きます。

――いま地方の百貨店業界には厳しい状況が続いているようです。

時代を経て、消費行動(ショッピング)の選択肢は激増しました。

個人的には「わざわざ足を運んでしまう」百貨店が存在してほしいという想いがあります。

――ちなみに佐賀玉屋のルーツ、田中丸商店が創業したのは、現在の小城市・牛津の地。

JR長崎本線の牛津駅。

レンガの駅舎にかかる謎のスローガン(?)の看板。

「牛津・津でもち、駅でもつ、町の栄えは店でもつ」

…看板の言葉。気になってはいたのですが、とくに調べてはいませんでした。

そして、理由がわかりました。

――江戸から明治にかけて、商売の街として栄えた牛津。

「西の浪速…」との異名まであったようです。

“浪速”は、大阪(江戸時代は大坂)の古い呼び名ですね。

江戸期の大坂は“天下の台所”と呼ばれ、経済的な意味では、日本一の都市。

小城の街並みは、今でも“小京都”と呼ばれますが、牛津の活気は“大坂”に例えられたようです。

――1806年。初代・田中丸善蔵が、呉服商・田中丸商店(玉屋のルーツ)を立ち上げます。

ここから数えれば、すでに創業200年を超えている、玉屋さん。2018年が“明治維新150年”でしたから、堂々、江戸時代からの老舗です。

参考に“田中丸商店”が創業した頃の、佐賀藩の状況にも触れておきます。

・創業2年前の1804年にはロシアの提督レザノフが長崎に来航。

→このとき佐賀藩は千人体制で警備を敷きます。幕府がまともに交渉に応じなかったので、レザノフは蝦夷地近辺で暴れます。

・創業2年後の1808年にはイギリスのフェートン号が長崎に侵入。

→このとき佐賀藩は勝手に警備を減らしていて、幕府に厳しく処罰されます。“本編”では第1話を、ここに設定しています。

〔参考:

――激動の時代を駆け抜けたのは、武士だけではありません。

幕末、日本では盛んに海上輸送が行われていました。

「蝦夷探検」で、よく語られる“販路開拓”は、この海上ルートと深く関わります。

北前船と呼ばれた大型帆船による輸送は、全国の特産を各地に流通させました。

例えば、蝦夷地(北海道)の昆布が、富山で消費され、北の漁場でとれたニシンを遣った蕎麦(そば)が京都で名物になる…といった具合です。

日本海側から瀬戸内海を回って、大坂に至る“西廻り航路”は、のちに蝦夷地から大坂までを結ぶことになります。

当時、海上輸送は物流の主役でした。商人たちは、各地の港から港へ特産の売買をしていったのです。

――のちに佐野常民は、海外に陶磁器の販路を求めたり、見本市で産業を活性化したりします。

江藤新平は貿易部門のお仕事に就いていますし、大隈重信は長崎で「蝦夷地の昆布」の取引を行い、藩の収益に貢献したようです。

特産開発と販路開拓は、藩の財政を潤します。

そのため、意外と商売熱心な佐賀藩士たち…

――“商都”牛津。九州で“西の大坂”とも呼ばれた、長崎街道の宿場町。

大河ドラマ「麒麟がくる」では、熱田(愛知)の賑わいが描写されていました。

「幕末佐賀藩の大河ドラマ」では、活気あふれる商都・牛津を見てみたいものです。

…ちなみに第12話「海軍伝習」では、佐賀藩が48名もの大人数で、精鋭を“長崎海軍伝習所”に送り込みます。

普段から当ブログをお読みの方なら、「佐賀城下から長崎に向かった!」とか描写するたびに、長崎街道の牛津宿を通過していくイメージお持ちいただくと面白い…かもしれません。

2020年07月03日

「主に鹿島市民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

「幕末佐賀と4つの“口”」をテーマに、県内各地域の方につぶやくシリーズの第3弾。今日は、鹿島市に注目してみます。

そして“薩摩口”とのつながりも語っていきたいと思います。

――佐賀の鹿島と言えば、祐徳稲荷神社や肥前浜宿など、歴史的にも深い“通好み”の観光スポットが多い印象です。

江戸時代に、鹿島を治めていたのは、肥前鹿島藩。

しかし、鹿島藩は、佐賀藩の支藩扱いのため、鹿島市は佐賀藩の領内です。

ここが第1弾の対馬藩田代領(基山町・鳥栖市東部)、第2弾の唐津藩(唐津市)との大きい違いです。

――佐賀藩内には支藩が3つ(小城、蓮池、鹿島)あるうえに、“自治領”(武雄や須古など)が多くあります。

肥前佐賀藩35万7千石!とは言いますが、これは支藩や自治領を合計した石高(こくだか)です。佐賀本藩だけだと、かなり規模が小さいのです。

――長崎警護の負担もあり、経済力が必要な佐賀本藩。支藩(とくに鹿島藩)の吸収合併を試みることも度々…

鹿島支藩の立場からすると、当然“独立”しておきたいわけで、小競り合いがおきます。なにせ“鹿島城”を有する、城持ち大名なのです。

支藩とはいえ、対外的には大名として扱われます。

幕府のお仕事も押し付けられますが、自ら決定できる事柄も多いし、誇りもあるでしょう。

※鹿島城・赤門

――実は“本編”で、鹿島藩の存在が現れた回があります。

佐賀藩の保守派で頭角を現す、家老クラスの重役・原田小四郎。

殿・鍋島直正に、意見する場面があります。

(参照:第10話「蒸気機関」③)

大砲の鋳造に、台場の整備…長崎警護を全力で務めていた佐賀藩。産業の振興には成功しているのですが、なにぶん出費が多いです。

――支藩の鹿島藩の吸収が論じられるほど、佐賀本藩の財政は厳しい。

原田は、新設の理化学研究所である“精錬方”が予算を遣い過ぎている!と指摘します。

「“鹿島支藩”には我慢を強いているのに、そんなにお金を遣っていては説明が付きません!」という内容のセリフ。

武家社会の秩序と筋道を重んじる、保守派の代表・原田に語ってもらいました。

――このように殿・鍋島直正の代でも、吸収合併の騒動がありました。

結局、合併は見送りとなります。

但し、殿・鍋島直正の甥にあたる、幼い鍋島直彬(なおよし)が鹿島藩主に就任します。

この鹿島藩主・直彬(なおよし)さまが、本日の主役。

明治期の話になりますが、テーマで言えば“薩摩口”と関わりのあった人です。

※武家屋敷の街並み

――幕末期には、江藤新平や副島種臣などの“改革派”が佐賀を脱藩し、さまざまな活動を行います。

江藤や副島らは“脱藩”したり、幕府に追われたり、当時では“重罪”にあたる行動をします。しかし、処罰は“謹慎”程度で済んでいます。

どうやら、この寛大な処分には鹿島藩主・鍋島直彬の動きがあったようなのです。

殿・鍋島直正からは、朝廷との交渉役を命ぜられ、直彬は、影に日向に“佐賀の七賢人”を支えます。

――そして、時代は進んで明治へ。鍋島直彬は“鹿島のお殿様”から、初代の“沖縄県令”になります。

江戸時代は“薩摩口”と呼ばれた、琉球王国を介した交易。

実質的に、琉球を支配下においていた“薩摩藩”が仕切るルートです。

清国などと貿易が可能となった薩摩藩は、莫大な富を得ます。

――琉球にとって、薩摩藩との関わりは過酷なものであったと考えられます。その体制の中で権益を獲得した、琉球の士族や商人も…

明治初期。琉球王国は、激動の時代を経て“沖縄”へと変わります。

初代沖縄県令に任じられ、難しい舵取りを迫られたのは、鍋島直彬。

新政府からの強い制約、地元の権力者からの厳しい反発。

まともな県政運営ができる状況ではなかったようです。

――アメリカにも留学して書物を著すなど、開明的な直彬。しかし沖縄では、旧来の制度をベースに物事を進める必要がありました。

それでも鍋島直彬は、鹿島藩で大事にした教育、佐賀本藩が注力していた産業振興を軸と考え、地道な基礎づくりを始めます。

こうして“鹿島の殿様”は、沖縄県政の“船出”の舵取りを務めました。

その後の“沖縄”の礎を築くため、勧学・勧業に注力したのです。

鹿島の幕末も、また“新時代”に続いていたようですね。

「幕末佐賀と4つの“口”」をテーマに、県内各地域の方につぶやくシリーズの第3弾。今日は、鹿島市に注目してみます。

そして“薩摩口”とのつながりも語っていきたいと思います。

――佐賀の鹿島と言えば、祐徳稲荷神社や肥前浜宿など、歴史的にも深い“通好み”の観光スポットが多い印象です。

江戸時代に、鹿島を治めていたのは、肥前鹿島藩。

しかし、鹿島藩は、佐賀藩の支藩扱いのため、鹿島市は佐賀藩の領内です。

ここが第1弾の対馬藩田代領(基山町・鳥栖市東部)、第2弾の唐津藩(唐津市)との大きい違いです。

――佐賀藩内には支藩が3つ(小城、蓮池、鹿島)あるうえに、“自治領”(武雄や須古など)が多くあります。

肥前佐賀藩35万7千石!とは言いますが、これは支藩や自治領を合計した石高(こくだか)です。佐賀本藩だけだと、かなり規模が小さいのです。

――長崎警護の負担もあり、経済力が必要な佐賀本藩。支藩(とくに鹿島藩)の吸収合併を試みることも度々…

鹿島支藩の立場からすると、当然“独立”しておきたいわけで、小競り合いがおきます。なにせ“鹿島城”を有する、城持ち大名なのです。

支藩とはいえ、対外的には大名として扱われます。

幕府のお仕事も押し付けられますが、自ら決定できる事柄も多いし、誇りもあるでしょう。

※鹿島城・赤門

――実は“本編”で、鹿島藩の存在が現れた回があります。

佐賀藩の保守派で頭角を現す、家老クラスの重役・原田小四郎。

殿・鍋島直正に、意見する場面があります。

(参照:

大砲の鋳造に、台場の整備…長崎警護を全力で務めていた佐賀藩。産業の振興には成功しているのですが、なにぶん出費が多いです。

――支藩の鹿島藩の吸収が論じられるほど、佐賀本藩の財政は厳しい。

原田は、新設の理化学研究所である“精錬方”が予算を遣い過ぎている!と指摘します。

「“鹿島支藩”には我慢を強いているのに、そんなにお金を遣っていては説明が付きません!」という内容のセリフ。

武家社会の秩序と筋道を重んじる、保守派の代表・原田に語ってもらいました。

――このように殿・鍋島直正の代でも、吸収合併の騒動がありました。

結局、合併は見送りとなります。

但し、殿・鍋島直正の甥にあたる、幼い鍋島直彬(なおよし)が鹿島藩主に就任します。

この鹿島藩主・直彬(なおよし)さまが、本日の主役。

明治期の話になりますが、テーマで言えば“薩摩口”と関わりのあった人です。

※武家屋敷の街並み

――幕末期には、江藤新平や副島種臣などの“改革派”が佐賀を脱藩し、さまざまな活動を行います。

江藤や副島らは“脱藩”したり、幕府に追われたり、当時では“重罪”にあたる行動をします。しかし、処罰は“謹慎”程度で済んでいます。

どうやら、この寛大な処分には鹿島藩主・鍋島直彬の動きがあったようなのです。

殿・鍋島直正からは、朝廷との交渉役を命ぜられ、直彬は、影に日向に“佐賀の七賢人”を支えます。

――そして、時代は進んで明治へ。鍋島直彬は“鹿島のお殿様”から、初代の“沖縄県令”になります。

江戸時代は“薩摩口”と呼ばれた、琉球王国を介した交易。

実質的に、琉球を支配下においていた“薩摩藩”が仕切るルートです。

清国などと貿易が可能となった薩摩藩は、莫大な富を得ます。

――琉球にとって、薩摩藩との関わりは過酷なものであったと考えられます。その体制の中で権益を獲得した、琉球の士族や商人も…

明治初期。琉球王国は、激動の時代を経て“沖縄”へと変わります。

初代沖縄県令に任じられ、難しい舵取りを迫られたのは、鍋島直彬。

新政府からの強い制約、地元の権力者からの厳しい反発。

まともな県政運営ができる状況ではなかったようです。

――アメリカにも留学して書物を著すなど、開明的な直彬。しかし沖縄では、旧来の制度をベースに物事を進める必要がありました。

それでも鍋島直彬は、鹿島藩で大事にした教育、佐賀本藩が注力していた産業振興を軸と考え、地道な基礎づくりを始めます。

こうして“鹿島の殿様”は、沖縄県政の“船出”の舵取りを務めました。

その後の“沖縄”の礎を築くため、勧学・勧業に注力したのです。

鹿島の幕末も、また“新時代”に続いていたようですね。

2020年07月01日

「主に唐津市民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

「幕末佐賀と4つの“口”」というテーマのもとで、「佐賀県内の各地域の方を対象にして“つぶやく”」シリーズです。

今回は“長崎口”と関わりの深かった唐津藩について考えてみます。

――本日の写真を先にご覧になった方。佐賀県内ですが、唐津ではありません。

特に武雄市民の方、

「なんだ!武雄温泉ではないか!」という反応でしょう。

「ははーん!姑息(こそく)な手を遣いおって…」と気付いた方もいるかもしれません。

この武雄温泉の楼門。建築年代は、現在の“本編”よりかなり後、大正になってから出来たものです。

――楼門の設計者は、唐津の出身者。“本編”への登場が“内定”している人物です。

日本建築界のレジェンド(伝説的存在)である辰野金吾です。

但し、幕末に、辰野氏の登場予定はありません。

第3部“明治飛翔編”のキャストに名を連ねることになるかと…

前回の投稿では、基山町と鳥栖市東部が対馬藩領であったことを紹介しました。そして、現在の唐津市近辺もまた、佐賀藩の領地ではなく、唐津藩領です。

――江戸時代。肥前唐津藩は、幕府の信頼が厚い“譜代大名”のエリートの領地でした。

今までにも唐津藩の関係者が“本編”に登場しています。

その名は…水野忠邦。当時の出世の頂点である幕府の老中首座。

絶大な権力を手にして「天保の改革」を推し進めました。改革そのものに芳しい成果は出ていませんが、日本史では必修の人物。

中間・期末テストで頻出の“江戸三大改革”の1つ。何だか覚えにくい“天保の改革”。「上知令…、人返しの法…」試験で涙した人もいるかもしれません。

――そして、ご老中・水野忠邦は、元・唐津藩のお殿様です。

ちょっとトゲのある言い方をすると、出世のために唐津を離れた水野様。まず、唐津周辺の土地を、幕府に献納したりします。いわゆる“点数稼ぎ”でしょうか。

唐津炭田では大量の石炭も産出しますし、これで出世力アップ。そして、水野様はさらなる出世を目指し、唐津藩から他の領地への“国替え”を画策します。

――そもそも水野様は、唐津藩の役回りが“出世の妨げになる”と判断していたようです。

本編でもよく登場する“長崎御番”。“外様大名”の大藩である、佐賀藩と福岡藩が1年交代で務める“長崎口”の警備役です。

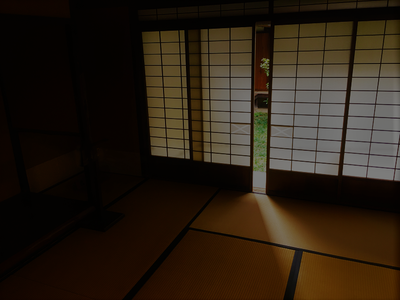

※現在の長崎・出島

※現在の長崎・出島

そして、佐賀と福岡の2藩を“見張る役目”が唐津藩だったそうです。

将軍の側近“奏者番”を務めることも多く、幕府の信頼厚い大名が配置される…しかも長崎に近い!

まさに唐津藩に向いたお仕事。それが、「長崎見廻り役」です。ただ、長崎の“警備役”と同様、“見張り役”も大きい負担を伴うため、出世競争には不利。

――水野様は手を尽くして、遠江(静岡)の浜松藩への“お国替え”を成功させ、出世街道を突き進みます。

「本気で出世を志すならば、ここまでするべきだ!」という好例なのかもしれません。その“水野家”が浜松に移った後、代わりに唐津に入ったのが“小笠原家”。

時は流れて幕末の動乱期…この小笠原家に明晰な頭脳を持ちながら、時代に翻弄される“お殿様”が登場します。

その名は…小笠原長行(ながみち)。

蝦夷地での最後の戦いまで、幕府方とともにあった人物。

現在の“本編”から数年後に、時代は大きく動きます。

主に第2部“維新回天編”で描くチャンスを伺っている方です。

――その小笠原長行様は、唐津藩主の名代(代理)として位置づけられています。

明治新政府に“たてついた”ため、藩主を継いでいない扱いにされている…という説まであるようです。

江戸幕府の終わりに、小笠原長行は老中まで務め、揺らぐ幕府を必死で支えました。損な役回りを厭わず生きた、“忠義の人”と言えるかもしれません。

箱館時代の“新選組”には、唐津藩士も加入していたとか。幕末の唐津藩も、かなりドラマチックですね。

「幕末佐賀と4つの“口”」というテーマのもとで、「佐賀県内の各地域の方を対象にして“つぶやく”」シリーズです。

今回は“長崎口”と関わりの深かった唐津藩について考えてみます。

――本日の写真を先にご覧になった方。佐賀県内ですが、唐津ではありません。

特に武雄市民の方、

「なんだ!武雄温泉ではないか!」という反応でしょう。

「ははーん!姑息(こそく)な手を遣いおって…」と気付いた方もいるかもしれません。

この武雄温泉の楼門。建築年代は、現在の“本編”よりかなり後、大正になってから出来たものです。

――楼門の設計者は、唐津の出身者。“本編”への登場が“内定”している人物です。

日本建築界のレジェンド(伝説的存在)である辰野金吾です。

但し、幕末に、辰野氏の登場予定はありません。

第3部“明治飛翔編”のキャストに名を連ねることになるかと…

前回の投稿では、基山町と鳥栖市東部が対馬藩領であったことを紹介しました。そして、現在の唐津市近辺もまた、佐賀藩の領地ではなく、唐津藩領です。

――江戸時代。肥前唐津藩は、幕府の信頼が厚い“譜代大名”のエリートの領地でした。

今までにも唐津藩の関係者が“本編”に登場しています。

その名は…水野忠邦。当時の出世の頂点である幕府の老中首座。

絶大な権力を手にして「天保の改革」を推し進めました。改革そのものに芳しい成果は出ていませんが、日本史では必修の人物。

中間・期末テストで頻出の“江戸三大改革”の1つ。何だか覚えにくい“天保の改革”。「上知令…、人返しの法…」試験で涙した人もいるかもしれません。

――そして、ご老中・水野忠邦は、元・唐津藩のお殿様です。

ちょっとトゲのある言い方をすると、出世のために唐津を離れた水野様。まず、唐津周辺の土地を、幕府に献納したりします。いわゆる“点数稼ぎ”でしょうか。

唐津炭田では大量の石炭も産出しますし、これで出世力アップ。そして、水野様はさらなる出世を目指し、唐津藩から他の領地への“国替え”を画策します。

――そもそも水野様は、唐津藩の役回りが“出世の妨げになる”と判断していたようです。

本編でもよく登場する“長崎御番”。“外様大名”の大藩である、佐賀藩と福岡藩が1年交代で務める“長崎口”の警備役です。

そして、佐賀と福岡の2藩を“見張る役目”が唐津藩だったそうです。

将軍の側近“奏者番”を務めることも多く、幕府の信頼厚い大名が配置される…しかも長崎に近い!

まさに唐津藩に向いたお仕事。それが、「長崎見廻り役」です。ただ、長崎の“警備役”と同様、“見張り役”も大きい負担を伴うため、出世競争には不利。

――水野様は手を尽くして、遠江(静岡)の浜松藩への“お国替え”を成功させ、出世街道を突き進みます。

「本気で出世を志すならば、ここまでするべきだ!」という好例なのかもしれません。その“水野家”が浜松に移った後、代わりに唐津に入ったのが“小笠原家”。

時は流れて幕末の動乱期…この小笠原家に明晰な頭脳を持ちながら、時代に翻弄される“お殿様”が登場します。

その名は…小笠原長行(ながみち)。

蝦夷地での最後の戦いまで、幕府方とともにあった人物。

現在の“本編”から数年後に、時代は大きく動きます。

主に第2部“維新回天編”で描くチャンスを伺っている方です。

――その小笠原長行様は、唐津藩主の名代(代理)として位置づけられています。

明治新政府に“たてついた”ため、藩主を継いでいない扱いにされている…という説まであるようです。

江戸幕府の終わりに、小笠原長行は老中まで務め、揺らぐ幕府を必死で支えました。損な役回りを厭わず生きた、“忠義の人”と言えるかもしれません。

箱館時代の“新選組”には、唐津藩士も加入していたとか。幕末の唐津藩も、かなりドラマチックですね。