2020年07月26日

第12話「海軍伝習」⑨-2(悔しかごたぁ・後編)

こんばんは。

新型コロナの感染拡大で、打ち込んできた部活の大会、楽しみにしていたイベントの中止…色々と「悔しい」想いをしている若者も多いことでしょう。

もっと切実なのは、仕事の環境の変容や、見込んでいた商機の逸失に悩む大人かもしれません…近いうちに「倍返し」できる手立ては無いものか。

「大河ドラマ」ではありませんが、他局のドラマを見てそう思います。

…前回の続き、「悔しい」話の後編です。

――長崎。若手(20歳ぐらい)を、次々と海軍伝習に派遣する佐賀藩。

「本日は、“観光丸”にて操練ができっとですか?」

「いや、航海の日ゆえ、“公儀”(幕府)伝習生だけが船に乗る。」

殿・鍋島直正の側近でもある本島藤太夫。若手だけでも、航海の訓練を受けさせたいが…という、歯がゆい面持ちが見て取れる。

――佐賀藩の海軍伝習への派遣は48名と伝わる。諸藩で最多の参加人数。大勢の若者がこの伝習に情熱を燃やす。

「では、帆船であれば、使えんとですか?」

「そいも…難しか。」

参加者たちのまとめ役として面倒を見るのは、佐野栄寿(常民)である。表情からは、本島と同じく悔しさが伺える。

――言うまでもなく、長崎での海軍伝習は、幕府の主宰である。

湾外での航海など実践的な訓練は、幕府の伝習生が優先された。

「我々は海に出るゆえ、佐賀の諸君もせいぜい励みたまえ。」

余計な声掛けである。幕府伝習生にメラメラと対抗心を燃やす者もいる。

「…海に出るのは良かばってん。黙って行かんね!」

幕府伝習生には、勝鱗太郎(海舟)や榎本武揚などの俊英がいるが、出世のための“箔付け”で参加した者も居る様子だ。

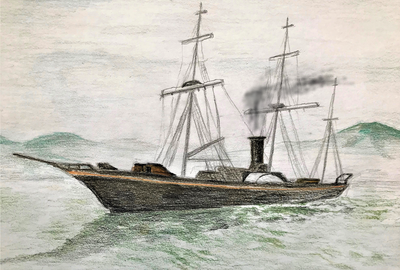

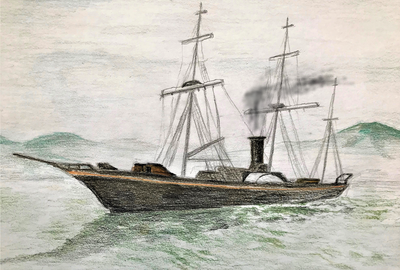

――目の前を通り過ぎて行くのは、蒸気船“観光丸”。殿・直正も欲しがっていた“黒船”である。

得意気な様子で艦上に並び、航海に出る幕府伝習生たち。

「悔しかごたぁ!!」

佐賀の伝習生たちも、実際の航海で“黒船”の操練を学びたい。

幾人かの本音は、長崎の海に響いた。

そこで石丸虎五郎が、きょろきょろと辺りを見回す。

「あれっ、中牟田(なかむた)はどこね?」

「そこに居っとよ。」

「…そがんか…“和算”とは解き方が異なっとね…」

中牟田倉之助はその場に座り込み、オランダの数学書を読み解いていた。実習が無いことを悔しがるより、西洋数学の方が魅力的なようだ。

――造船、航海、測量、天文、地理…様々な数字を用いる近代海軍。数学の知識は必須である。

佐賀藩は家柄よりも、実習に適した人材を送り込んでいた。

「中牟田に続かんね!今しか学べんことがあるばい!」

佐野が、ひと回り年下の伝習生たちを鼓舞する。

「そがんたいっ!まず、できることをせんば!」

「よかごたっ!」

せっかく海軍伝習に来たのに、自由に動かせる船が無い。そんな制約の中で佐賀藩士たちは、声を掛け合って猛勉強を始めたのである。

(続く)

新型コロナの感染拡大で、打ち込んできた部活の大会、楽しみにしていたイベントの中止…色々と「悔しい」想いをしている若者も多いことでしょう。

もっと切実なのは、仕事の環境の変容や、見込んでいた商機の逸失に悩む大人かもしれません…近いうちに「倍返し」できる手立ては無いものか。

「大河ドラマ」ではありませんが、他局のドラマを見てそう思います。

…前回の続き、「悔しい」話の後編です。

――長崎。若手(20歳ぐらい)を、次々と海軍伝習に派遣する佐賀藩。

「本日は、“観光丸”にて操練ができっとですか?」

「いや、航海の日ゆえ、“公儀”(幕府)伝習生だけが船に乗る。」

殿・鍋島直正の側近でもある本島藤太夫。若手だけでも、航海の訓練を受けさせたいが…という、歯がゆい面持ちが見て取れる。

――佐賀藩の海軍伝習への派遣は48名と伝わる。諸藩で最多の参加人数。大勢の若者がこの伝習に情熱を燃やす。

「では、帆船であれば、使えんとですか?」

「そいも…難しか。」

参加者たちのまとめ役として面倒を見るのは、佐野栄寿(常民)である。表情からは、本島と同じく悔しさが伺える。

――言うまでもなく、長崎での海軍伝習は、幕府の主宰である。

湾外での航海など実践的な訓練は、幕府の伝習生が優先された。

「我々は海に出るゆえ、佐賀の諸君もせいぜい励みたまえ。」

余計な声掛けである。幕府伝習生にメラメラと対抗心を燃やす者もいる。

「…海に出るのは良かばってん。黙って行かんね!」

幕府伝習生には、勝鱗太郎(海舟)や榎本武揚などの俊英がいるが、出世のための“箔付け”で参加した者も居る様子だ。

――目の前を通り過ぎて行くのは、蒸気船“観光丸”。殿・直正も欲しがっていた“黒船”である。

得意気な様子で艦上に並び、航海に出る幕府伝習生たち。

「悔しかごたぁ!!」

佐賀の伝習生たちも、実際の航海で“黒船”の操練を学びたい。

幾人かの本音は、長崎の海に響いた。

そこで石丸虎五郎が、きょろきょろと辺りを見回す。

「あれっ、中牟田(なかむた)はどこね?」

「そこに居っとよ。」

「…そがんか…“和算”とは解き方が異なっとね…」

中牟田倉之助はその場に座り込み、オランダの数学書を読み解いていた。実習が無いことを悔しがるより、西洋数学の方が魅力的なようだ。

――造船、航海、測量、天文、地理…様々な数字を用いる近代海軍。数学の知識は必須である。

佐賀藩は家柄よりも、実習に適した人材を送り込んでいた。

「中牟田に続かんね!今しか学べんことがあるばい!」

佐野が、ひと回り年下の伝習生たちを鼓舞する。

「そがんたいっ!まず、できることをせんば!」

「よかごたっ!」

せっかく海軍伝習に来たのに、自由に動かせる船が無い。そんな制約の中で佐賀藩士たちは、声を掛け合って猛勉強を始めたのである。

(続く)