2020年04月17日

第8話「黒船来航」⑦

こんばんは。

佐賀藩は、長崎警護の特権で、オランダからの“国際情勢レポート”を真っ先に見ることができました。「黒船来航」の情報も、ペリーが来る前に掴んでいたのです。

――鍋島直正が、嘆息する。

「ついに来たか…」

“オランダ風説書”によれば、アメリカの提督“ペルリ”が艦隊を率いて、日本に現れると記されていた。

アメリカの開国要求の意図は、日本を“中継地点”にするためだったと言われる。

綿産業の販路開拓をする商船、灯りに使う“鯨油”を得るための捕鯨船…広い太平洋に“寄港地”があれば、世界進出に有利だった。

――アジア市場に進出するアメリカの“足場”を求めて、提督ペリーが航海を続ける。

アメリカ東海岸から大西洋を渡る航路では、ヨーロッパに遅れを取る。

ならば今後は、太平洋に“偉大なアメリカ”の中継地点を作ればショートカットが可能だ。

「フーン、フフーン♪フンフンフーン~♪」

順調な航海に鼻歌が出るペリー提督。

「“熊おやじ”、今日はご機嫌だな。」

「しっ、触らぬ“熊”に祟りなしだぞ!」

水兵たち、上機嫌なペリーを警戒する。

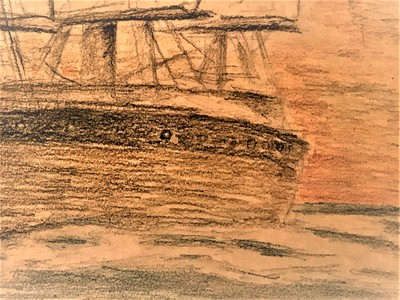

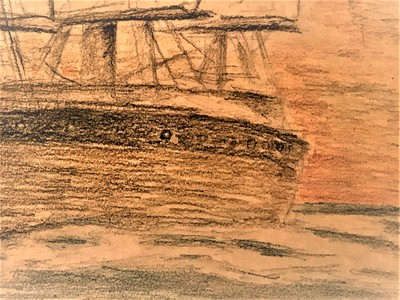

ちなみに日本に来たペリー艦隊4隻のうち、2隻は“蒸気船”である。しかし外洋航海には、当時の効率の悪い“蒸気機関”は使用せず、進化を続けていた“帆船”の技術を用いるのが、一般的だったようだ。

――そして、事がことだけに「黒船来る」との情報の拡散は意外に早かった。

異国船対策のトップランナー・佐賀藩への注目は俄然高くなっていく。

「鍋島肥前だ…」

「長崎に台場を築いたと聞くぞ」

「台場には、鉄の大筒も並べているらしい。」

長崎の離島“神島”“伊王島”を近代要塞に造り替え、鉄製大砲で備える佐賀藩。

――風雲、急を告げる中、“噂の大名”となっていた鍋島直正。

その直正を、正面から呼び止める人物がいた。

「おおっ、鍋島肥前!久しいのう!」

「これは、薩摩守さま。お久しゅうござる。」

直正が挨拶を返す。

――声をかけてきた薩摩守とは、島津斉彬(なりあきら)である。鍋島直正の母方の従兄にあたる。

直正の母は鳥取藩・池田家の姫。島津斉彬の母とは姉妹であった。

斉彬は、直正の5歳年上。幼少期に江戸で育った両者は、一緒に遊ぶこともあった。

「鍋島肥前よ。いとこの間柄ゆえ、厚かましい願いを申す。」

「幼き頃には、随分と可愛がっていただきましたゆえ。お気遣いなく。」

「いま薩摩でも“反射炉”を築きはじめておる。しかしだな…」

「なかなか、難儀なことにございましょう。」

「そうじゃ、なかなか佐賀のようには参らぬ。」

「いえ、佐賀でも随分と“しくじり”を繰り返し申した。」

「それでだな…。」

「よろしければ、我らが訳した“虎の巻”をお贈りいたそうか。」

――なんと鍋島直正は「鋳立方の七人」の杉谷・田中が情熱を注いだ“技術書”を進呈するという。

「肥前!まことか!何と気前の良い!」

「異国が迫る危急のとき、ともに備えを固めましょうぞ。」

――しかし、ある意味で直正は、斉彬に“挑戦状”を叩きつけていたのである。「早くここまで来い」と。

礼を交わして、背中合わせに別々の廊下を歩む2人。

両者とも独り言をつぶやく。

「薩摩守さま…あまり時はありませぬぞ!お急ぎなされ…」

直正は国全体の守りを考えたときに、薩摩の技術力向上は不可欠と考えた。

しかし“技術書”を贈っても、完成できないレベルならば、話にならない。

「西洋人も人、佐賀人もまた人。薩摩の者に出来ぬ道理は無し…」

斉彬も、直正の“挑戦状”を、しっかりと受け取っていたのである。

(続く)

佐賀藩は、長崎警護の特権で、オランダからの“国際情勢レポート”を真っ先に見ることができました。「黒船来航」の情報も、ペリーが来る前に掴んでいたのです。

――鍋島直正が、嘆息する。

「ついに来たか…」

“オランダ風説書”によれば、アメリカの提督“ペルリ”が艦隊を率いて、日本に現れると記されていた。

アメリカの開国要求の意図は、日本を“中継地点”にするためだったと言われる。

綿産業の販路開拓をする商船、灯りに使う“鯨油”を得るための捕鯨船…広い太平洋に“寄港地”があれば、世界進出に有利だった。

――アジア市場に進出するアメリカの“足場”を求めて、提督ペリーが航海を続ける。

アメリカ東海岸から大西洋を渡る航路では、ヨーロッパに遅れを取る。

ならば今後は、太平洋に“偉大なアメリカ”の中継地点を作ればショートカットが可能だ。

「フーン、フフーン♪フンフンフーン~♪」

順調な航海に鼻歌が出るペリー提督。

「“熊おやじ”、今日はご機嫌だな。」

「しっ、触らぬ“熊”に祟りなしだぞ!」

水兵たち、上機嫌なペリーを警戒する。

ちなみに日本に来たペリー艦隊4隻のうち、2隻は“蒸気船”である。しかし外洋航海には、当時の効率の悪い“蒸気機関”は使用せず、進化を続けていた“帆船”の技術を用いるのが、一般的だったようだ。

――そして、事がことだけに「黒船来る」との情報の拡散は意外に早かった。

異国船対策のトップランナー・佐賀藩への注目は俄然高くなっていく。

「鍋島肥前だ…」

「長崎に台場を築いたと聞くぞ」

「台場には、鉄の大筒も並べているらしい。」

長崎の離島“神島”“伊王島”を近代要塞に造り替え、鉄製大砲で備える佐賀藩。

――風雲、急を告げる中、“噂の大名”となっていた鍋島直正。

その直正を、正面から呼び止める人物がいた。

「おおっ、鍋島肥前!久しいのう!」

「これは、薩摩守さま。お久しゅうござる。」

直正が挨拶を返す。

――声をかけてきた薩摩守とは、島津斉彬(なりあきら)である。鍋島直正の母方の従兄にあたる。

直正の母は鳥取藩・池田家の姫。島津斉彬の母とは姉妹であった。

斉彬は、直正の5歳年上。幼少期に江戸で育った両者は、一緒に遊ぶこともあった。

「鍋島肥前よ。いとこの間柄ゆえ、厚かましい願いを申す。」

「幼き頃には、随分と可愛がっていただきましたゆえ。お気遣いなく。」

「いま薩摩でも“反射炉”を築きはじめておる。しかしだな…」

「なかなか、難儀なことにございましょう。」

「そうじゃ、なかなか佐賀のようには参らぬ。」

「いえ、佐賀でも随分と“しくじり”を繰り返し申した。」

「それでだな…。」

「よろしければ、我らが訳した“虎の巻”をお贈りいたそうか。」

――なんと鍋島直正は「鋳立方の七人」の杉谷・田中が情熱を注いだ“技術書”を進呈するという。

「肥前!まことか!何と気前の良い!」

「異国が迫る危急のとき、ともに備えを固めましょうぞ。」

――しかし、ある意味で直正は、斉彬に“挑戦状”を叩きつけていたのである。「早くここまで来い」と。

礼を交わして、背中合わせに別々の廊下を歩む2人。

両者とも独り言をつぶやく。

「薩摩守さま…あまり時はありませぬぞ!お急ぎなされ…」

直正は国全体の守りを考えたときに、薩摩の技術力向上は不可欠と考えた。

しかし“技術書”を贈っても、完成できないレベルならば、話にならない。

「西洋人も人、佐賀人もまた人。薩摩の者に出来ぬ道理は無し…」

斉彬も、直正の“挑戦状”を、しっかりと受け取っていたのである。

(続く)

2020年04月15日

第8話「黒船来航」⑥

こんばんは。

新型コロナの影響で、空港の国際線がほとんど発着していないとのニュースを見ました。こんなブログを書いていますので、「久しぶりの鎖国…」とか思ってしまいます。

さて、今回は、副島種臣(枝吉次郎)が登場します。のちに明治初期には、“天皇親政”の故事に詳しいうえに、「アメリカ合衆国憲法」も学んでおり、新政府の組織づくりに不可欠だった人物です。

今のところ、ほぼ“枝吉神陽の弟”というポジションのため、周囲には“次郎”と呼ばれることが多いです。偉大な兄貴を持つとプレッシャーがかかるのは、洋の東西を問わないようで…

――佐賀藩は、枝吉次郎(二郎)を京都に留学させることを決定した。

「次郎よ、京の都で“国のかたち”を学ぶのだ。存分に励んで来い!」

枝吉神陽は、旅立つ弟・次郎を見送る。

「はい、兄さん!あるべき“国のかたち”を求めて、次郎は学んで参ります!」

“尊王”の志高い、枝吉兄弟にとって“京都”は特別な場所である。

――そして、京都。次郎(副島種臣)は“国学”の知識を深めるため、公家とも交流する。

「枝吉はんは、佐賀のお人ですな。どうどす、良いお庭でっしゃろ。」

ある公家に、京都の名庭を案内される次郎。

「はい、良きお庭にございますな。」

次郎は、実直に答える。

「よぅ、わかってはりますなぁ…」

公家たちは一筋縄ではいかない。次郎の“人物”を品定めしている様子だ。

「いや…実に素晴らしい。」

後に“書家”としても著名になる、次郎(副島種臣)。芸術的センスは抜群である。

シンプルに美しい庭に感銘を受けているようだ。

――同じ1852年。突如、太平洋と北米大陸を超えて、アメリカ東部。

バージニア州のノーフォーク港である。

「キビキビと準備を行え!出港の日は近いぞ!」

居並ぶアメリカ海軍の士官たち、年配の大柄な将官が大声で指示を出す。

「ハイ!ペリー提督!抜かりなく、手順どおり行います!」

アメリカ海軍のペリーは“代将”というクラスの軍人のようだ。

海軍大佐に特命事項が付いたような階級という。

しかし、艦隊の指揮権があることから、日本では“提督”との呼ぶのが一般的である。

――ペリーは18世紀生まれで、もう60歳くらいであるが、とても声がデカい。

さて、提督ペリーの部下たちの評判である。

「やれやれ!相変わらず元気だね。“熊おやじ”は。」

肩をすくめる水兵。

「“熊出没、注意!”ってか。無事の航海でも祈るか。」

別の水兵が話を受ける。このライトな感じがアメリカンである。

ペリー提督は、わりとしんどい上司のようだ。

――そして、提督はいたって真面目に“仕事”に取り組む。

ペリー提督は、遠く東洋の島国“日本”に向かう前に、色々と調べを進めていた。

「あの国は…外交上の回答を引き延ばすらしいな。」

「はい。提督!仰せのとおりです。」

秘書役の士官が応える。

「ナガサキには寄るべきでは無いのだな。」

何かと“圧”の強いペリー提督が、念を押す。

「はい。提督!オランダに妨害される恐れがあります!」

秘書役の士官も、ペリーに神経を遣い、話している様子だ。

――アメリカの秋。現在の暦で言えば11月頃。出港を控えたペリー。

遠い過去を回想する。まだ、アメリカ国内でイギリスと戦争をしていた頃だ。

現在のアメリカとカナダの国境には、いくつもの湖がある。

40年ばかり前。その“五大湖”の1つ、エリー湖で、米英の海軍が激突した戦いがあった。

当時、海軍に入隊したばかりの少年だったマシュー・ペリー。

双方の船が損傷する激戦の中、まるでコマ送りのように目に焼き付いた映像がある。

それは、1人の“英雄”の背中だった。

「撃て!北北東の敵船を逃すな!」

砲弾飛び交う中、果敢に船を乗り継いだかと思えば、イギリス船に猛攻撃を加える。ペリーの兄で、アメリカ海軍の“英雄”・オリバー・ペリーである。

――アメリカは工業地帯を抑え、優位に戦いを進める。そして、米国製の大砲が、イギリス海軍の船に火を吹く。

「マシュー!見たか、これが偉大なアメリカの力だ!」

「オリバー兄さん!」

“英雄”オリバーの弟であるマシュー・ペリー提督。

少年のときの記憶が、老いてなおペリーを駆り立てていた。

「偉大なアメリカの、世界への“足場”ができるぞ。オリバー兄さん!見ててくれ…」

そして、強い意気込みで、日本に向かっていた。

(続く)

新型コロナの影響で、空港の国際線がほとんど発着していないとのニュースを見ました。こんなブログを書いていますので、「久しぶりの鎖国…」とか思ってしまいます。

さて、今回は、副島種臣(枝吉次郎)が登場します。のちに明治初期には、“天皇親政”の故事に詳しいうえに、「アメリカ合衆国憲法」も学んでおり、新政府の組織づくりに不可欠だった人物です。

今のところ、ほぼ“枝吉神陽の弟”というポジションのため、周囲には“次郎”と呼ばれることが多いです。偉大な兄貴を持つとプレッシャーがかかるのは、洋の東西を問わないようで…

――佐賀藩は、枝吉次郎(二郎)を京都に留学させることを決定した。

「次郎よ、京の都で“国のかたち”を学ぶのだ。存分に励んで来い!」

枝吉神陽は、旅立つ弟・次郎を見送る。

「はい、兄さん!あるべき“国のかたち”を求めて、次郎は学んで参ります!」

“尊王”の志高い、枝吉兄弟にとって“京都”は特別な場所である。

――そして、京都。次郎(副島種臣)は“国学”の知識を深めるため、公家とも交流する。

「枝吉はんは、佐賀のお人ですな。どうどす、良いお庭でっしゃろ。」

ある公家に、京都の名庭を案内される次郎。

「はい、良きお庭にございますな。」

次郎は、実直に答える。

「よぅ、わかってはりますなぁ…」

公家たちは一筋縄ではいかない。次郎の“人物”を品定めしている様子だ。

「いや…実に素晴らしい。」

後に“書家”としても著名になる、次郎(副島種臣)。芸術的センスは抜群である。

シンプルに美しい庭に感銘を受けているようだ。

――同じ1852年。突如、太平洋と北米大陸を超えて、アメリカ東部。

バージニア州のノーフォーク港である。

「キビキビと準備を行え!出港の日は近いぞ!」

居並ぶアメリカ海軍の士官たち、年配の大柄な将官が大声で指示を出す。

「ハイ!ペリー提督!抜かりなく、手順どおり行います!」

アメリカ海軍のペリーは“代将”というクラスの軍人のようだ。

海軍大佐に特命事項が付いたような階級という。

しかし、艦隊の指揮権があることから、日本では“提督”との呼ぶのが一般的である。

――ペリーは18世紀生まれで、もう60歳くらいであるが、とても声がデカい。

さて、提督ペリーの部下たちの評判である。

「やれやれ!相変わらず元気だね。“熊おやじ”は。」

肩をすくめる水兵。

「“熊出没、注意!”ってか。無事の航海でも祈るか。」

別の水兵が話を受ける。このライトな感じがアメリカンである。

ペリー提督は、わりとしんどい上司のようだ。

――そして、提督はいたって真面目に“仕事”に取り組む。

ペリー提督は、遠く東洋の島国“日本”に向かう前に、色々と調べを進めていた。

「あの国は…外交上の回答を引き延ばすらしいな。」

「はい。提督!仰せのとおりです。」

秘書役の士官が応える。

「ナガサキには寄るべきでは無いのだな。」

何かと“圧”の強いペリー提督が、念を押す。

「はい。提督!オランダに妨害される恐れがあります!」

秘書役の士官も、ペリーに神経を遣い、話している様子だ。

――アメリカの秋。現在の暦で言えば11月頃。出港を控えたペリー。

遠い過去を回想する。まだ、アメリカ国内でイギリスと戦争をしていた頃だ。

現在のアメリカとカナダの国境には、いくつもの湖がある。

40年ばかり前。その“五大湖”の1つ、エリー湖で、米英の海軍が激突した戦いがあった。

当時、海軍に入隊したばかりの少年だったマシュー・ペリー。

双方の船が損傷する激戦の中、まるでコマ送りのように目に焼き付いた映像がある。

それは、1人の“英雄”の背中だった。

「撃て!北北東の敵船を逃すな!」

砲弾飛び交う中、果敢に船を乗り継いだかと思えば、イギリス船に猛攻撃を加える。ペリーの兄で、アメリカ海軍の“英雄”・オリバー・ペリーである。

――アメリカは工業地帯を抑え、優位に戦いを進める。そして、米国製の大砲が、イギリス海軍の船に火を吹く。

「マシュー!見たか、これが偉大なアメリカの力だ!」

「オリバー兄さん!」

“英雄”オリバーの弟であるマシュー・ペリー提督。

少年のときの記憶が、老いてなおペリーを駆り立てていた。

「偉大なアメリカの、世界への“足場”ができるぞ。オリバー兄さん!見ててくれ…」

そして、強い意気込みで、日本に向かっていた。

(続く)

2020年04月14日

第8話「黒船来航」⑤

こんばんは。今日、累計で1万アクセスを超えていることに気づきました。

ブログを始めてから4か月、新型コロナの影響もあり、世界は色々と変わってしまっていますが、淡々と続けます。

前回、ついに鉄製大砲を完成した佐賀藩。今日は久しぶりに江藤新平が登場します…とはいえ、今話のタイトルは「黒船来航」です。並行して“国際情勢”も描きます。

――佐賀城下。江藤新平は藩校の寮から、実家に向かう。この頃、父・助右衛門(胤光)は、藩の貿易方の役職を務めていた。

江藤家は、父の役職が無かったときは、地縁のある小城に住んでいた。最近では、佐賀城下での暮らし向きも安定してきている。

しかし、子・新平の充分な学費のため、母・浅子は内職を続けていた。そして、親の期待以上に猛勉強する江藤。家に戻るのは久しぶりである。

「たまには母上を労(いた)わらねばならぬ…」

母・浅子は、新平の最初の「学問の師」と言って良い。小城に居た時分は、近所の子供たちに読み書きを教えて家計を支えていた。

のちに江藤は「女子の教育が、近代国家の程度を決める」と主張する。これは、教養のあった母の影響でもあった。

――江藤は、庭で洗濯をする若い女性を見かける。年の頃は20歳ぐらい。

「あら、恒ちゃん。」

江藤の幼名は“恒太郎”である。女性は、新平を子供の頃から知っているようだ。

「千代子どのか…“恒ちゃん”と呼ばわるのは、お止めいただきたい!」

なぜか家事を手伝っている女性。名を“江口千代子”という。

「なにゆえ、我が家で“物干し”をしておるのだ?」

続けて江藤が尋ねる。

「浅子おばさまが、忙しそうでしたから。」

千代子は、1歳年上の従姉(いとこ)である。

「…それは、かたじけない。恩に着る!」

江藤新平、素直に礼を言う。

――相変わらず、江藤の声はよく通る。

“本編”では江藤の声が通ると、“ビリビリ”と電流が走ったような描写を多用する。しかし、従姉(いとこ)の千代子には効力を発揮していないようだ。

「何やら千代子どのは、勝手が違うな…」

江藤は、遥か北の空を見上げた。

――突如、舞台は遠方に移る。ロシア・クロンシュタット軍港。(現在のサンクトペテルブルクにある港)。

ロシア海軍の水兵たちが並んでいる。

極東の島国、日本への出港の前日。

大勢の部下たちを前に、海軍中将プチャーチンが訓示をする。

「明日、我々は祖国ロシアより極東に旅立つ。」

すでに皇帝の“親書”はプチャーチンに託されていた。

「ロシアの将来に関わる大事な航海だ!気を引き締めてかかれ!」

鎖国を行っている日本に、通商を求め、国境の確定交渉まで行う意図である。

「はい!提督!」

艦隊の指揮権を持つプチャーチン。以降の肩書は“提督”としておこう。

――大柄なロシア人水兵たちはピリッとした表情である。

「さて、ここで船出を控えた諸君に問う。」

提督プチャーチンが、少し表情を緩めて語る。

「ウォッカは存分に飲んだか!故郷の料理は味わったか!…と。」

緊張の訓示から、やや“軽い”ことを言うプチャーチン。

「ハッハッハッ…はい!提督!」

提督から、急に気の抜ける質問を飛ばされ、水兵たちの表情も緩む。

「そして、心当たりの者はよく聞け!今から重要な事柄を言う。」

また、引き締まった顔をする提督。

――水兵たちが一斉に、提督プチャーチンに注目する。

「長い航海になるぞ!嫁がいる者はご機嫌を取っておけ!」

提督は“ロシアンジョーク”っぽく言い放った。

「ハッハッハッ…」

「提督!何をおっしゃるかと思えば…!」

まさか、もう一度“ジョーク”で来るとは。水兵たちから笑みが漏れる。

「いいな、明日からは厳しい航海だ!今日はゆっくりしておけ!」

「はい!提督!」

――水兵たちが声を揃える。皆、良い顔だ。提督プチャーチンは人望があるらしい。

「我らが祖国ロシアに栄光あれ!」

「ハラショー(素晴らしい)!ロシア!」

“黒船来航”と言えば、アメリカのペリーだが、その出港より1か月ほど前。ロシアのプチャーチンが、日本に向けて航海を始めていたという。

(続く)

ブログを始めてから4か月、新型コロナの影響もあり、世界は色々と変わってしまっていますが、淡々と続けます。

前回、ついに鉄製大砲を完成した佐賀藩。今日は久しぶりに江藤新平が登場します…とはいえ、今話のタイトルは「黒船来航」です。並行して“国際情勢”も描きます。

――佐賀城下。江藤新平は藩校の寮から、実家に向かう。この頃、父・助右衛門(胤光)は、藩の貿易方の役職を務めていた。

江藤家は、父の役職が無かったときは、地縁のある小城に住んでいた。最近では、佐賀城下での暮らし向きも安定してきている。

しかし、子・新平の充分な学費のため、母・浅子は内職を続けていた。そして、親の期待以上に猛勉強する江藤。家に戻るのは久しぶりである。

「たまには母上を労(いた)わらねばならぬ…」

母・浅子は、新平の最初の「学問の師」と言って良い。小城に居た時分は、近所の子供たちに読み書きを教えて家計を支えていた。

のちに江藤は「女子の教育が、近代国家の程度を決める」と主張する。これは、教養のあった母の影響でもあった。

――江藤は、庭で洗濯をする若い女性を見かける。年の頃は20歳ぐらい。

「あら、恒ちゃん。」

江藤の幼名は“恒太郎”である。女性は、新平を子供の頃から知っているようだ。

「千代子どのか…“恒ちゃん”と呼ばわるのは、お止めいただきたい!」

なぜか家事を手伝っている女性。名を“江口千代子”という。

「なにゆえ、我が家で“物干し”をしておるのだ?」

続けて江藤が尋ねる。

「浅子おばさまが、忙しそうでしたから。」

千代子は、1歳年上の従姉(いとこ)である。

「…それは、かたじけない。恩に着る!」

江藤新平、素直に礼を言う。

――相変わらず、江藤の声はよく通る。

“本編”では江藤の声が通ると、“ビリビリ”と電流が走ったような描写を多用する。しかし、従姉(いとこ)の千代子には効力を発揮していないようだ。

「何やら千代子どのは、勝手が違うな…」

江藤は、遥か北の空を見上げた。

――突如、舞台は遠方に移る。ロシア・クロンシュタット軍港。(現在のサンクトペテルブルクにある港)。

ロシア海軍の水兵たちが並んでいる。

極東の島国、日本への出港の前日。

大勢の部下たちを前に、海軍中将プチャーチンが訓示をする。

「明日、我々は祖国ロシアより極東に旅立つ。」

すでに皇帝の“親書”はプチャーチンに託されていた。

「ロシアの将来に関わる大事な航海だ!気を引き締めてかかれ!」

鎖国を行っている日本に、通商を求め、国境の確定交渉まで行う意図である。

「はい!提督!」

艦隊の指揮権を持つプチャーチン。以降の肩書は“提督”としておこう。

――大柄なロシア人水兵たちはピリッとした表情である。

「さて、ここで船出を控えた諸君に問う。」

提督プチャーチンが、少し表情を緩めて語る。

「ウォッカは存分に飲んだか!故郷の料理は味わったか!…と。」

緊張の訓示から、やや“軽い”ことを言うプチャーチン。

「ハッハッハッ…はい!提督!」

提督から、急に気の抜ける質問を飛ばされ、水兵たちの表情も緩む。

「そして、心当たりの者はよく聞け!今から重要な事柄を言う。」

また、引き締まった顔をする提督。

――水兵たちが一斉に、提督プチャーチンに注目する。

「長い航海になるぞ!嫁がいる者はご機嫌を取っておけ!」

提督は“ロシアンジョーク”っぽく言い放った。

「ハッハッハッ…」

「提督!何をおっしゃるかと思えば…!」

まさか、もう一度“ジョーク”で来るとは。水兵たちから笑みが漏れる。

「いいな、明日からは厳しい航海だ!今日はゆっくりしておけ!」

「はい!提督!」

――水兵たちが声を揃える。皆、良い顔だ。提督プチャーチンは人望があるらしい。

「我らが祖国ロシアに栄光あれ!」

「ハラショー(素晴らしい)!ロシア!」

“黒船来航”と言えば、アメリカのペリーだが、その出港より1か月ほど前。ロシアのプチャーチンが、日本に向けて航海を始めていたという。

(続く)

2020年04月12日

第8話「黒船来航」④

こんばんは。

佐野栄寿(常民)は、京都で学んだ仲間たちに、技術開発に熱心な佐賀藩への就職を勧めます。

後に佐野がスカウトしたメンバーは、次々に新プロジェクトに挑んでいきますが、今回は、ほぼ第6話「鉄製大砲」の続きです。

――江戸の蘭方医・伊東玄朴から、佐賀城下に手紙が届く。

城下の屋敷にいる老人が、手紙を受け取る。年の頃70歳に近いようだ。最近、膝が痛むらしく、足取りが軽やかではない。

「さて、玄朴先生は何と…」

――手紙を開封する“蘭学じじい”。第1話から登場の「長崎御番の若侍」だった人物である。

ここで玄朴からの依頼を、おさらいする。

「弟子の佐野栄寿を不始末により破門した。いずれ佐賀に戻ると思うので、手を貸してやってほしい。」

「栄寿どのには、殿(鍋島直正)のご期待もありますからな…」

“蘭学じじい”はつぶやく。佐野に与えられた“密命”を、玄朴が知っていたかは定かではない。

「他国(よそ)の者を連れてくるならば、受入れの根回しをせねばのう…」

老人は長崎御番に長年関わり、いまだ佐賀藩の蘭学関係者に強い人脈を持っていた。

――当時、“二重鎖国”とまで言われた佐賀藩は“よそ者”の受入れに厳しい。

もともとは特産品である陶磁器の秘密が漏れるのを防ぐためだったと言われる。

そして、幕末。佐賀藩は海外の知識吸収には熱心だったが、藩外との人材交流は警戒していたのである。

――1852年。佐賀藩では「鉄製大砲」の試作が続き、その実験は14回目となっていた。

――ドドーン!

轟音とともに、砲弾は1.5キロほどは飛んだであろうか。

何より、強い火薬の調合に、鉄製の砲身が耐えきった。まったくヒビが入っていない。

「よし!今度は成功だ!」

佐賀藩の大砲鋳造チームの責任者(リーダー)である本島藤太夫。

一時は切腹まで考え、殿に諫められる場面もあった。ついに試作品の完成を宣言した。

「よぉし、よかごたぁ!」

鋳物師・谷口が大声を出す。

「…何やら少し、気抜けしましたね。」

プロジェクトの進捗を管理していた、会計の田代。ホッとしたら力が抜けた様子だ。

――幾度かの事故を乗り越え、炉を改良し、材料を再検討し、鉄を溶かし続けた「鋳立方の七人」。

「これだけ弾が飛べば、異国船にも対抗できましょうな。」

翻訳家の杉谷。視察して来た“長崎砲台”のことを考えていた。

「急ぎ、城に報告しよう。本島さま、我らで参りましょうかな。」

サブリーダーの田中には、チームに寄せられた期待が良く見えている。

一方で、算術家・馬場、刀鍛冶・橋本は何やら検証作業に余念が無い。

「さて、砲弾の軌道はどうだったか…」

「砲身に使う鉄の強度を、さらに上げられないか…」

…と次のことを考えている様子だ。

――こうして佐賀藩は、日本で初めて「鉄製大砲」を自力で造り上げた。

幕府の韮山反射炉は実験用の域を出ず、他の大名で最も進んだ薩摩藩ですら計画に着手したところである。

そして、佐賀の築地で造られた鉄製大砲は、すみやかに佐賀藩の“長崎砲台”に配備された。

「本島どの…成し遂げおったな。」

長崎台場の責任者・伊東次兵衛は感服していた。

――その一方で、”長崎台場”の方も“新工法”を編み出し、島間の埋め立て工事を急ピッチで進めていた。

かつて第1話で“長崎御番の若侍”は、こう決意した。

「無法な異国船は、ことごとく私が沈めてやる!」と。

本格的な台場を持った“長崎港”の防衛力は一変する。

そして、“若侍の決意”から44年。とうとう佐賀藩は「有言実行できる力」を手に入れたのである。

いまや佐賀の“長崎御番”には、大砲鋳造、台場整備、情報収集…など各分野に責任者がいる。海外の情勢が変転する中、「長崎警護」の緊張感はさらに高まっていた。

(続く)

佐野栄寿(常民)は、京都で学んだ仲間たちに、技術開発に熱心な佐賀藩への就職を勧めます。

後に佐野がスカウトしたメンバーは、次々に新プロジェクトに挑んでいきますが、今回は、ほぼ第6話「鉄製大砲」の続きです。

――江戸の蘭方医・伊東玄朴から、佐賀城下に手紙が届く。

城下の屋敷にいる老人が、手紙を受け取る。年の頃70歳に近いようだ。最近、膝が痛むらしく、足取りが軽やかではない。

「さて、玄朴先生は何と…」

――手紙を開封する“蘭学じじい”。第1話から登場の「長崎御番の若侍」だった人物である。

ここで玄朴からの依頼を、おさらいする。

「弟子の佐野栄寿を不始末により破門した。いずれ佐賀に戻ると思うので、手を貸してやってほしい。」

「栄寿どのには、殿(鍋島直正)のご期待もありますからな…」

“蘭学じじい”はつぶやく。佐野に与えられた“密命”を、玄朴が知っていたかは定かではない。

「他国(よそ)の者を連れてくるならば、受入れの根回しをせねばのう…」

老人は長崎御番に長年関わり、いまだ佐賀藩の蘭学関係者に強い人脈を持っていた。

――当時、“二重鎖国”とまで言われた佐賀藩は“よそ者”の受入れに厳しい。

もともとは特産品である陶磁器の秘密が漏れるのを防ぐためだったと言われる。

そして、幕末。佐賀藩は海外の知識吸収には熱心だったが、藩外との人材交流は警戒していたのである。

――1852年。佐賀藩では「鉄製大砲」の試作が続き、その実験は14回目となっていた。

――ドドーン!

轟音とともに、砲弾は1.5キロほどは飛んだであろうか。

何より、強い火薬の調合に、鉄製の砲身が耐えきった。まったくヒビが入っていない。

「よし!今度は成功だ!」

佐賀藩の大砲鋳造チームの責任者(リーダー)である本島藤太夫。

一時は切腹まで考え、殿に諫められる場面もあった。ついに試作品の完成を宣言した。

「よぉし、よかごたぁ!」

鋳物師・谷口が大声を出す。

「…何やら少し、気抜けしましたね。」

プロジェクトの進捗を管理していた、会計の田代。ホッとしたら力が抜けた様子だ。

――幾度かの事故を乗り越え、炉を改良し、材料を再検討し、鉄を溶かし続けた「鋳立方の七人」。

「これだけ弾が飛べば、異国船にも対抗できましょうな。」

翻訳家の杉谷。視察して来た“長崎砲台”のことを考えていた。

「急ぎ、城に報告しよう。本島さま、我らで参りましょうかな。」

サブリーダーの田中には、チームに寄せられた期待が良く見えている。

一方で、算術家・馬場、刀鍛冶・橋本は何やら検証作業に余念が無い。

「さて、砲弾の軌道はどうだったか…」

「砲身に使う鉄の強度を、さらに上げられないか…」

…と次のことを考えている様子だ。

――こうして佐賀藩は、日本で初めて「鉄製大砲」を自力で造り上げた。

幕府の韮山反射炉は実験用の域を出ず、他の大名で最も進んだ薩摩藩ですら計画に着手したところである。

そして、佐賀の築地で造られた鉄製大砲は、すみやかに佐賀藩の“長崎砲台”に配備された。

「本島どの…成し遂げおったな。」

長崎台場の責任者・伊東次兵衛は感服していた。

――その一方で、”長崎台場”の方も“新工法”を編み出し、島間の埋め立て工事を急ピッチで進めていた。

かつて第1話で“長崎御番の若侍”は、こう決意した。

「無法な異国船は、ことごとく私が沈めてやる!」と。

本格的な台場を持った“長崎港”の防衛力は一変する。

そして、“若侍の決意”から44年。とうとう佐賀藩は「有言実行できる力」を手に入れたのである。

いまや佐賀の“長崎御番”には、大砲鋳造、台場整備、情報収集…など各分野に責任者がいる。海外の情勢が変転する中、「長崎警護」の緊張感はさらに高まっていた。

(続く)

2020年04月11日

第8話「黒船来航」③

こんばんは。

現在、放映中の大河ドラマ「麒麟がくる」の時代から、ちょうど300年後の幕末。今回の舞台は京都です。

前回、佐賀の神埼出身の師匠・伊東玄朴から塾を破門され、江戸を去った佐野栄寿(常民)。

ご紹介した“蘭学辞書”質入れ事件の真相は、謎のままです。

しかし、国を憂い、人に優しい佐野常民ならば「たぶんこうだったんじゃないか…」とか考えます。

――時は1851年。江戸から出た佐野栄寿、途方に暮れていた。

「さて、どがんすっかね…」

佐野は藩内で受けた“密命”を忘れていたわけではなかった。

江戸ならば、優れた技術者をスカウトできるだろう…と様々な集会に出席し始めたのである。

しかし、途中からコースアウトしてしまい“尊王思想”の集会で「こん日本をどがんかすっとばい!」と気勢を上げたこともあった。

――医者としても、“いい人”をやり過ぎたようだ。

「薬代はよかけん!美味かもんでも食べて、養生せんね!」

佐野、カッコよく医者をする。

「ありがとう!えいじゅせんせい!!」

小さい女の子に感謝される、佐野。

「おいらも、大きくなったら先生みたいになります!」

男の子に憧れられる、佐野。

「よかごたね!よく学問をせんばならんよ!」

なぜか、江戸の子供たちとしゃべる時に“佐賀ことば”全開になる佐野。

――結果、金は幾らあっても足りなかった…

師匠・伊東玄朴の“お情け”で処罰はされず、何とか体裁を保った佐野。

「はぁ~。とりあえず京都に戻るか…」

つぶやく言葉にも覇気がない。

背中を丸め、東海道をトボトボと歩いていく佐野栄寿。

――京都。佐野が以前学んだ“時習堂”がある。2年前ちょっと前、佐野を見送った学友2人が京の街に出ている。

「あれから栄寿、どうしとるんやろな。」

化学の研究を続ける“京都人”・中村奇輔である。

「まぁ江戸で、ええ医者になっちゃったやろ。あいつ、よう学びよるしな。」

丹後田辺(舞鶴)出身。翻訳家・石黒寛次。

「…それがですね。江戸で師匠から破門されました。」

京都での学生時代のように、いきなり話に加わっている、佐野栄寿。

「えー、そんなわけ無いやろ!…って、佐野!なんでここに居るねん!」

やや気づくのが遅れたが、石黒が驚く。

「佐野はん…!いつ京都に?」

“京都人”の化学者・中村が続く。

――佐野は江戸にいる間、スカウトに値する技術人材を求めて走り回っていた。

そして、最初に来た京都で、“化学者”と“翻訳家”と友達だったことに、今頃、気づいたのである。

「ところで、2人に話があるのですが…」

落ち着く間もなく、佐野が本題に入る。

「なんや!唐突に。」

翻訳家・石黒寛次。本日はびっくりする役回りのようだ。

「お主ら、佐賀に来んね?」

――佐野は、いきなり佐賀での“就職話”を切り出した。

学友2人が、佐野の急な“お誘い”に動揺しているところに、また1人。

今度は“髭のおじさん”が京の往来を行く。

「おや、石黒さんに、中村さんじゃなかですか。」

“髭のおじさん”田中久重が現れた。

50歳を過ぎてから、“時習堂”に入門し、石黒・中村と机を並べ、蘭学を学ぶ。

「そちらは…儂を広瀬先生にご紹介いただいた方じゃなかね?」

「佐野栄寿です。肥前佐賀の者です。」

「そうそう、栄寿さんじゃった。儂は田中久重。前にも名乗ったかのう。」

田中は久留米(福岡)出身。名は“からくり儀右衛門”と言った方が通りが良いかもしれない。

――“からくり”の専門家である機械技術者・田中久重。後に“東芝”という企業を創始する人物。

「今日は、儂の新しい“作品”をお披露目するんじゃ。」

見るからに多数の機能を持つ、機械じかけの置時計を示す田中。これは“万年時計”の名で知られる「万年自鳴鐘」である

「蘭学を学べば、このような物も作れる!」

田中久重は、誇らしげに語った。季節ごとの日照時間の長短で変化する“和暦”を自動で表示できる、画期的な発明だった。

「凄かです!“からくり”どの!佐賀に来んですか?」

佐野栄寿(常民)。幕末の名スカウトとして知られる人物。

こうして“翻訳”、“化学”、“機械”の専門家に、佐賀への「Iターン就職」を勧める佐野。既に“蒸気機関”製作のチームアップにほぼ成功していたのである。

(続く)

現在、放映中の大河ドラマ「麒麟がくる」の時代から、ちょうど300年後の幕末。今回の舞台は京都です。

前回、佐賀の神埼出身の師匠・伊東玄朴から塾を破門され、江戸を去った佐野栄寿(常民)。

ご紹介した“蘭学辞書”質入れ事件の真相は、謎のままです。

しかし、国を憂い、人に優しい佐野常民ならば「たぶんこうだったんじゃないか…」とか考えます。

――時は1851年。江戸から出た佐野栄寿、途方に暮れていた。

「さて、どがんすっかね…」

佐野は藩内で受けた“密命”を忘れていたわけではなかった。

江戸ならば、優れた技術者をスカウトできるだろう…と様々な集会に出席し始めたのである。

しかし、途中からコースアウトしてしまい“尊王思想”の集会で「こん日本をどがんかすっとばい!」と気勢を上げたこともあった。

――医者としても、“いい人”をやり過ぎたようだ。

「薬代はよかけん!美味かもんでも食べて、養生せんね!」

佐野、カッコよく医者をする。

「ありがとう!えいじゅせんせい!!」

小さい女の子に感謝される、佐野。

「おいらも、大きくなったら先生みたいになります!」

男の子に憧れられる、佐野。

「よかごたね!よく学問をせんばならんよ!」

なぜか、江戸の子供たちとしゃべる時に“佐賀ことば”全開になる佐野。

――結果、金は幾らあっても足りなかった…

師匠・伊東玄朴の“お情け”で処罰はされず、何とか体裁を保った佐野。

「はぁ~。とりあえず京都に戻るか…」

つぶやく言葉にも覇気がない。

背中を丸め、東海道をトボトボと歩いていく佐野栄寿。

――京都。佐野が以前学んだ“時習堂”がある。2年前ちょっと前、佐野を見送った学友2人が京の街に出ている。

「あれから栄寿、どうしとるんやろな。」

化学の研究を続ける“京都人”・中村奇輔である。

「まぁ江戸で、ええ医者になっちゃったやろ。あいつ、よう学びよるしな。」

丹後田辺(舞鶴)出身。翻訳家・石黒寛次。

「…それがですね。江戸で師匠から破門されました。」

京都での学生時代のように、いきなり話に加わっている、佐野栄寿。

「えー、そんなわけ無いやろ!…って、佐野!なんでここに居るねん!」

やや気づくのが遅れたが、石黒が驚く。

「佐野はん…!いつ京都に?」

“京都人”の化学者・中村が続く。

――佐野は江戸にいる間、スカウトに値する技術人材を求めて走り回っていた。

そして、最初に来た京都で、“化学者”と“翻訳家”と友達だったことに、今頃、気づいたのである。

「ところで、2人に話があるのですが…」

落ち着く間もなく、佐野が本題に入る。

「なんや!唐突に。」

翻訳家・石黒寛次。本日はびっくりする役回りのようだ。

「お主ら、佐賀に来んね?」

――佐野は、いきなり佐賀での“就職話”を切り出した。

学友2人が、佐野の急な“お誘い”に動揺しているところに、また1人。

今度は“髭のおじさん”が京の往来を行く。

「おや、石黒さんに、中村さんじゃなかですか。」

“髭のおじさん”田中久重が現れた。

50歳を過ぎてから、“時習堂”に入門し、石黒・中村と机を並べ、蘭学を学ぶ。

「そちらは…儂を広瀬先生にご紹介いただいた方じゃなかね?」

「佐野栄寿です。肥前佐賀の者です。」

「そうそう、栄寿さんじゃった。儂は田中久重。前にも名乗ったかのう。」

田中は久留米(福岡)出身。名は“からくり儀右衛門”と言った方が通りが良いかもしれない。

――“からくり”の専門家である機械技術者・田中久重。後に“東芝”という企業を創始する人物。

「今日は、儂の新しい“作品”をお披露目するんじゃ。」

見るからに多数の機能を持つ、機械じかけの置時計を示す田中。これは“万年時計”の名で知られる「万年自鳴鐘」である

「蘭学を学べば、このような物も作れる!」

田中久重は、誇らしげに語った。季節ごとの日照時間の長短で変化する“和暦”を自動で表示できる、画期的な発明だった。

「凄かです!“からくり”どの!佐賀に来んですか?」

佐野栄寿(常民)。幕末の名スカウトとして知られる人物。

こうして“翻訳”、“化学”、“機械”の専門家に、佐賀への「Iターン就職」を勧める佐野。既に“蒸気機関”製作のチームアップにほぼ成功していたのである。

(続く)

2020年04月09日

第8話「黒船来航」②

こんばんは。

新型コロナの動向を見ていると気が滅入りますが、今は出掛けて発散することは控えるべきでしょう。

世間の空気からか、時おり「書きづらい!」と感じるときはありますが、普段通り「佐賀の大河ドラマ」のイメージを綴っております。

さて、様々な集会に顔を出していた佐野栄寿(常民)。突如として、重篤な病気にかかります。

――高熱にうなされる中、佐野栄寿は昔の夢を見た。

「ワン!ワンッ!」

小犬が、我が物顔で吠えたてる。

“狆(ちん)”という愛玩犬である。

「お~よしよし、良い子だ~」

中年の男性が小犬を抱き上げた。佐野の養父である。

頭の良かった佐野は、11歳のときに、医者の家に養子に入っていた。しかし、養父母の愛情は佐野ではなく、この小犬に向けられていた。

「さぁ、お食べ!」

養父は、溺愛する“狆(ちん)”に魚の最も美味しい部分を与える。

そして残りは、佐野の膳に並んだのである。

――佐野に求められていたのは、学問の成果だけだった。

それでも猛勉強する佐野。

鍋島直正の父で、前佐賀藩主・斉直の目にも止まった。

浪費家で有名な斉直だったが、賢い人物を見つける能力は高かったようだ。

「そなたに“栄寿”という名を授ける、さらに励め!」

前藩主に続いて、直正からも高い評価を受けた、佐野栄寿。

「おぬし、賢いようじゃな。期待しておるぞ!」

そして、京都、大坂、紀州(和歌山)、江戸…と諸国に留学する権利を得たのである。

――まるで“走馬灯”のように過去を振り返る夢を見ていた佐野だったが、次第に意識を取り戻していく。

「おおっ、栄寿。目を覚ましたようだな。」

坊主頭、しわの目立つ顔。佐野の江戸での師匠・伊東玄朴である。

「お師匠が…診てくださったのですか。」

佐野から、久しぶりにうめき声以外の言葉が出る。

「当たり前じゃ、儂より優れた医者がどこにおる!」

玄朴先生は、上機嫌である。嬉しそうに笑った。

――しかし佐野栄寿。大事な師匠に凄まじい背信行為をしていた。しばらく後。

佐野はすっかり元気になっていた。

「玄朴先生!“ヅーフ”が見当たりません!」

塾生の一人が蘭学辞書“ヅーフ・ハルマ”が無いことに気づいた。塾生たちが奪い合って使う、貴重で高価な辞書である。

「誰じゃ!大事な“辞書”を持って行ったのは!」

怒る、玄朴先生。

――“犯人”として名乗り出た者がいた、他ならぬ佐野栄寿である。

「栄寿…どうしたのじゃ!良からぬ“集い”で何かあったのか!」

玄朴が理由を問う。佐野が時々、塾を抜け出していたことは承知していた。

「辞書は“質屋”に入れて、金に換えてしまいました。」

佐野は、理由を答えない。

「栄寿よ…破門じゃ…」

師匠・伊東玄朴の目に涙が浮かぶ。塾頭として頑張っていたはずの佐野との別れである。

「“金目”の失態が表に出れば、私の将来はなくなります…」

佐野がつぶやく。

「知ったことか!もう、お前は儂の弟子ではない!」

玄朴は佐野に背を向けた。

――こうして、佐野は江戸を去った。この”蘭学辞書”質入れ事件の真相は未だ謎である。

伊東玄朴は師匠として、佐賀藩に佐野栄寿の破門を報告した。

「学力は高いが、遊興に耽っているため、大成する見込みがない。佐賀に帰す」と。

まるで大都会デビューを果たして、急に遊び始めた大学生のように伝えられたのである。佐野の未来に、何とか希望を残すよう、気を遣った表現だった。

――しかし“象先堂”に、佐野を訪ねてくる者たちも…

「栄寿先生は!?」

小さい女の子である。名を“おみつ”というらしい。

「先生は、佐賀に帰ってしまったのですか!?」

もう少し大きい男の子。名を“じろう”と言うらしい。

どうやら医師・佐野栄寿に、家族の病気ごと面倒を見てもらった子供たちのようだ。

「佐野め…、隠れて医者らしいこともしておったのだな。」

――伊東玄朴は、佐賀の“蘭学者たち”のつなぎ役である“老人”に、こんな手紙を書き送った。

「儂が破門した佐野が、肥前(佐賀・長崎)に戻ると思う。」

「もう師匠ではない儂が言うのも何だが、力を貸してやってほしい。」

(続く)

新型コロナの動向を見ていると気が滅入りますが、今は出掛けて発散することは控えるべきでしょう。

世間の空気からか、時おり「書きづらい!」と感じるときはありますが、普段通り「佐賀の大河ドラマ」のイメージを綴っております。

さて、様々な集会に顔を出していた佐野栄寿(常民)。突如として、重篤な病気にかかります。

――高熱にうなされる中、佐野栄寿は昔の夢を見た。

「ワン!ワンッ!」

小犬が、我が物顔で吠えたてる。

“狆(ちん)”という愛玩犬である。

「お~よしよし、良い子だ~」

中年の男性が小犬を抱き上げた。佐野の養父である。

頭の良かった佐野は、11歳のときに、医者の家に養子に入っていた。しかし、養父母の愛情は佐野ではなく、この小犬に向けられていた。

「さぁ、お食べ!」

養父は、溺愛する“狆(ちん)”に魚の最も美味しい部分を与える。

そして残りは、佐野の膳に並んだのである。

――佐野に求められていたのは、学問の成果だけだった。

それでも猛勉強する佐野。

鍋島直正の父で、前佐賀藩主・斉直の目にも止まった。

浪費家で有名な斉直だったが、賢い人物を見つける能力は高かったようだ。

「そなたに“栄寿”という名を授ける、さらに励め!」

前藩主に続いて、直正からも高い評価を受けた、佐野栄寿。

「おぬし、賢いようじゃな。期待しておるぞ!」

そして、京都、大坂、紀州(和歌山)、江戸…と諸国に留学する権利を得たのである。

――まるで“走馬灯”のように過去を振り返る夢を見ていた佐野だったが、次第に意識を取り戻していく。

「おおっ、栄寿。目を覚ましたようだな。」

坊主頭、しわの目立つ顔。佐野の江戸での師匠・伊東玄朴である。

「お師匠が…診てくださったのですか。」

佐野から、久しぶりにうめき声以外の言葉が出る。

「当たり前じゃ、儂より優れた医者がどこにおる!」

玄朴先生は、上機嫌である。嬉しそうに笑った。

――しかし佐野栄寿。大事な師匠に凄まじい背信行為をしていた。しばらく後。

佐野はすっかり元気になっていた。

「玄朴先生!“ヅーフ”が見当たりません!」

塾生の一人が蘭学辞書“ヅーフ・ハルマ”が無いことに気づいた。塾生たちが奪い合って使う、貴重で高価な辞書である。

「誰じゃ!大事な“辞書”を持って行ったのは!」

怒る、玄朴先生。

――“犯人”として名乗り出た者がいた、他ならぬ佐野栄寿である。

「栄寿…どうしたのじゃ!良からぬ“集い”で何かあったのか!」

玄朴が理由を問う。佐野が時々、塾を抜け出していたことは承知していた。

「辞書は“質屋”に入れて、金に換えてしまいました。」

佐野は、理由を答えない。

「栄寿よ…破門じゃ…」

師匠・伊東玄朴の目に涙が浮かぶ。塾頭として頑張っていたはずの佐野との別れである。

「“金目”の失態が表に出れば、私の将来はなくなります…」

佐野がつぶやく。

「知ったことか!もう、お前は儂の弟子ではない!」

玄朴は佐野に背を向けた。

――こうして、佐野は江戸を去った。この”蘭学辞書”質入れ事件の真相は未だ謎である。

伊東玄朴は師匠として、佐賀藩に佐野栄寿の破門を報告した。

「学力は高いが、遊興に耽っているため、大成する見込みがない。佐賀に帰す」と。

まるで大都会デビューを果たして、急に遊び始めた大学生のように伝えられたのである。佐野の未来に、何とか希望を残すよう、気を遣った表現だった。

――しかし“象先堂”に、佐野を訪ねてくる者たちも…

「栄寿先生は!?」

小さい女の子である。名を“おみつ”というらしい。

「先生は、佐賀に帰ってしまったのですか!?」

もう少し大きい男の子。名を“じろう”と言うらしい。

どうやら医師・佐野栄寿に、家族の病気ごと面倒を見てもらった子供たちのようだ。

「佐野め…、隠れて医者らしいこともしておったのだな。」

――伊東玄朴は、佐賀の“蘭学者たち”のつなぎ役である“老人”に、こんな手紙を書き送った。

「儂が破門した佐野が、肥前(佐賀・長崎)に戻ると思う。」

「もう師匠ではない儂が言うのも何だが、力を貸してやってほしい。」

(続く)

2020年04月08日

第8話「黒船来航」①

こんばんは。

昨夜から7都府県を対象にした「緊急事態宣言」が発効していますね。佐賀県内では“大都市圏”ほどは、感染は急増していないようですが、皆様も充分にお気をつけください。

冷静で自制心に優れた佐賀県民(私のイメージ)ならば、新型コロナの感染も抑え込める…と信じます。

では“本編”を再開します。

京都・大坂で、蘭学や医術を学んだ佐野栄寿(常民)は、再び江戸で勉強します。ちなみに、佐野の「諸国遊学」は、1846~1851年頃です。

第6話「鉄製大砲」、第7話「尊王義祭」がほぼ同じ年代で並行したエピソードを描きました。

何とか第8話でペリーの「黒船来航」(1853年)には触れたいと思います。

――江戸の“象先堂”。佐賀の神埼出身・伊東玄朴の蘭学塾である。

「栄寿。私は屋敷に呼ばれておるゆえ、留守を頼まれてくれ。」

伊東玄朴は佐賀の藩医でもある。

「はっ、承知しました。玄朴先生お気をつけて。」

塾頭・佐野栄寿(常民)が見送る。

ちなみに当時の医者らしく、双方とも丸坊主である。

――以前、伊東玄朴は東大医学部の源流となる“種痘所”を作った人物と解説した。

当時の江戸は、世界最大級の人口100万とも言われる大都会である。不衛生な都市では、あっという間に伝染病が蔓延する時代。

大勢の庶民が活き活きと暮らした江戸は、世界的にもスゴい都市だった。

伊東玄朴は、その江戸で最先端の医療を施していた“蘭方医”たちのリーダーと言うべき存在だった。

――さて佐賀藩邸である。

不治の伝染病“天然痘”の抑制に力を注ぐ佐賀藩。

殿・鍋島直正が率先して、我が子たちに“種痘”(天然痘のワクチンによる予防)を施していた。

伊東玄朴が、直正の愛娘である貢姫に声かけをする。

「では、参りますぞ。姫様…お心の準備はよろしいか。」

身なりの良い女の子。鍋島直正の長女、貢姫である。

「はい、貢(みつ)は、いつでもよろしいです!」

「いや、しばし待て!玄朴…」

ここに“お心の準備”が出来ていない人がいる。佐賀藩主・鍋島直正である。

「貢よ!さすが我が娘。泰然としたものだ、天晴である!」

力強い言葉に反して、直正の顔には“愛娘が心配”と書いてあるかのようだ。

――先だって若君・淳一郎(後の鍋島直大)にも“種痘”を施したが、その時にも藩医に注意された直正である。

「殿、さように見つめられると、この玄朴とて、手がすくみます。」

伊東玄朴、低いトーンでぼそぼそと、殿に注意を促す。

「おお…これはすまぬ。よろしく頼むぞ、玄朴。」

異国の脅威に備え、大砲を造り、台場を築く直正は、先読みして危機に備える性格である。こんなときも心配性である。

「お父上様、貢(みつ)は平気にございますよ。」

しっかりした女の子に成長している。

貢姫もまた、行儀作法を徹底して身に着けるため、江戸に“留学”しているのである。

――この頃、佐賀藩は領民にも予防接種として“種痘”を推進していた。まるで現代の“保健所”である。

佐賀城下の近隣に住む、農民たちの噂話である。

「“種痘”って何ね?」

「ひと打ちすれば、恐ろしか病から逃れられるったい。」

村一番の物知りが答える。

「でも…ウシになるごたよ。」

実は“痘苗”(ワクチン)はウシの天然痘の“かさぶた”を利用して作られている。

…この農民、なかなか侮れない。

「しかしな、鍋島の殿様が、若君や姫様にもお使いになっておられると聞くぞ。」

…村一番の物知り。やはり侮れない。どこで聞いた、そんな話。

――佐賀藩が先導した“天然痘”対策が進んでいく。しかし…

「いま使える“痘苗”(ワクチン)はどこにあるか知らんね!?」

藩の役人が想定外の事態に慌てる。

“種痘”が普及したのは良いが、村医者が各々勝手に予防接種を続けていた。

当時のワクチンは保存技術が未熟なため、人から人に“植え継ぐ”しかなく、無計画な接種では”痘苗”(ワクチン)が途切れてしまう。

「ついさっき、小城で子どもたちに“植えた”らしかばい。今、早馬を飛ばしておる。」

調べに出ていた同僚の役人。息を切らせながら、伝える。

“蘭学”先進地域・佐賀藩の研究成果は、民の暮らしの中でも活かされていたのである。

――さて、江戸“象先堂”に戻る。佐賀藩邸より戻った、伊東玄朴。

留守番しているはずが、姿を消している佐野栄寿。

「佐野~っ!留守をほったらかして、どこに行った!!」

師匠・伊東玄朴、怒る。

佐野栄寿(常民)は勉強するのは相変わらずだが、京都や大坂の時と違い、時おり塾を抜け出していた。

“尊王の思想”にでも傾倒したのか、密命である人材スカウトのためなのか、色んな集会に顔を出しているようだ。

玄朴先生、佐野栄寿の賢さは認めつつも、彼が医業に集中できていない印象を持ち始めたのである。

(続く)

昨夜から7都府県を対象にした「緊急事態宣言」が発効していますね。佐賀県内では“大都市圏”ほどは、感染は急増していないようですが、皆様も充分にお気をつけください。

冷静で自制心に優れた佐賀県民(私のイメージ)ならば、新型コロナの感染も抑え込める…と信じます。

では“本編”を再開します。

京都・大坂で、蘭学や医術を学んだ佐野栄寿(常民)は、再び江戸で勉強します。ちなみに、佐野の「諸国遊学」は、1846~1851年頃です。

第6話「鉄製大砲」、第7話「尊王義祭」がほぼ同じ年代で並行したエピソードを描きました。

何とか第8話でペリーの「黒船来航」(1853年)には触れたいと思います。

――江戸の“象先堂”。佐賀の神埼出身・伊東玄朴の蘭学塾である。

「栄寿。私は屋敷に呼ばれておるゆえ、留守を頼まれてくれ。」

伊東玄朴は佐賀の藩医でもある。

「はっ、承知しました。玄朴先生お気をつけて。」

塾頭・佐野栄寿(常民)が見送る。

ちなみに当時の医者らしく、双方とも丸坊主である。

――以前、伊東玄朴は東大医学部の源流となる“種痘所”を作った人物と解説した。

当時の江戸は、世界最大級の人口100万とも言われる大都会である。不衛生な都市では、あっという間に伝染病が蔓延する時代。

大勢の庶民が活き活きと暮らした江戸は、世界的にもスゴい都市だった。

伊東玄朴は、その江戸で最先端の医療を施していた“蘭方医”たちのリーダーと言うべき存在だった。

――さて佐賀藩邸である。

不治の伝染病“天然痘”の抑制に力を注ぐ佐賀藩。

殿・鍋島直正が率先して、我が子たちに“種痘”(天然痘のワクチンによる予防)を施していた。

伊東玄朴が、直正の愛娘である貢姫に声かけをする。

「では、参りますぞ。姫様…お心の準備はよろしいか。」

身なりの良い女の子。鍋島直正の長女、貢姫である。

「はい、貢(みつ)は、いつでもよろしいです!」

「いや、しばし待て!玄朴…」

ここに“お心の準備”が出来ていない人がいる。佐賀藩主・鍋島直正である。

「貢よ!さすが我が娘。泰然としたものだ、天晴である!」

力強い言葉に反して、直正の顔には“愛娘が心配”と書いてあるかのようだ。

――先だって若君・淳一郎(後の鍋島直大)にも“種痘”を施したが、その時にも藩医に注意された直正である。

「殿、さように見つめられると、この玄朴とて、手がすくみます。」

伊東玄朴、低いトーンでぼそぼそと、殿に注意を促す。

「おお…これはすまぬ。よろしく頼むぞ、玄朴。」

異国の脅威に備え、大砲を造り、台場を築く直正は、先読みして危機に備える性格である。こんなときも心配性である。

「お父上様、貢(みつ)は平気にございますよ。」

しっかりした女の子に成長している。

貢姫もまた、行儀作法を徹底して身に着けるため、江戸に“留学”しているのである。

――この頃、佐賀藩は領民にも予防接種として“種痘”を推進していた。まるで現代の“保健所”である。

佐賀城下の近隣に住む、農民たちの噂話である。

「“種痘”って何ね?」

「ひと打ちすれば、恐ろしか病から逃れられるったい。」

村一番の物知りが答える。

「でも…ウシになるごたよ。」

実は“痘苗”(ワクチン)はウシの天然痘の“かさぶた”を利用して作られている。

…この農民、なかなか侮れない。

「しかしな、鍋島の殿様が、若君や姫様にもお使いになっておられると聞くぞ。」

…村一番の物知り。やはり侮れない。どこで聞いた、そんな話。

――佐賀藩が先導した“天然痘”対策が進んでいく。しかし…

「いま使える“痘苗”(ワクチン)はどこにあるか知らんね!?」

藩の役人が想定外の事態に慌てる。

“種痘”が普及したのは良いが、村医者が各々勝手に予防接種を続けていた。

当時のワクチンは保存技術が未熟なため、人から人に“植え継ぐ”しかなく、無計画な接種では”痘苗”(ワクチン)が途切れてしまう。

「ついさっき、小城で子どもたちに“植えた”らしかばい。今、早馬を飛ばしておる。」

調べに出ていた同僚の役人。息を切らせながら、伝える。

“蘭学”先進地域・佐賀藩の研究成果は、民の暮らしの中でも活かされていたのである。

――さて、江戸“象先堂”に戻る。佐賀藩邸より戻った、伊東玄朴。

留守番しているはずが、姿を消している佐野栄寿。

「佐野~っ!留守をほったらかして、どこに行った!!」

師匠・伊東玄朴、怒る。

佐野栄寿(常民)は勉強するのは相変わらずだが、京都や大坂の時と違い、時おり塾を抜け出していた。

“尊王の思想”にでも傾倒したのか、密命である人材スカウトのためなのか、色んな集会に顔を出しているようだ。

玄朴先生、佐野栄寿の賢さは認めつつも、彼が医業に集中できていない印象を持ち始めたのである。

(続く)

2020年04月06日

「主に佐賀市民の方を対象にしたつぶやき。」

こんばんは。

新型コロナの猛威が留まるところを知らず“大都市圏”を中心に「緊急事態宣言」が出る旨、報道されています。

ここで、思うところがあります。

そもそも“大都市圏”に、そこまで人が集中するのは、正しいのだろうか…と。

当ブログを始める前に、なぜ、「佐賀の大河ドラマ」が放送されないのか、色々と理由を考えました。その一環で、関係しそうな人口の数値の比較も行いました。

「この非常時に、大河ドラマの話か!」と思われる方もいるかもしれませんが、そのような趣旨のブログですので、ご容赦ください。

――仮説その1:佐賀県の人口が少ないから、「大河ドラマ」にならない。

“数は力”というところもあるかと思います。

数字は単純化するため、あえて概数にしているのはご容赦ください。

仮に“薩長土肥”で比較します。

肥前(佐賀県):80万人

薩摩(鹿児島県):180万人

長州(山口県):135万人

土佐(高知県):70万人

…あれっ、そこまで差が無い!?

――仮説その2:“佐賀の賢人たち”の、全国的な知名度が低い。

参考として、“大都市圏”の人口です。

東京都:1,390万人

大阪府:880万人

福岡県:510万人

…やはり人口が多い!

“大都市圏”での知名度を取る必要性を感じます。

――新型コロナで騒動が起きる、ずっと前「地方消滅」という新書を読みました。

論旨を読み違えていなければ、子育てがしにくい“大都市圏”への人の集中が、少子化の遠因と評していたと思います。

そして、地方の“中枢都市”が“大都市圏”への人口流出に歯止めをかけるカギということも語っていました。

――昨年度、私は幸いにして、幾度か佐賀に“一時帰藩”する機会を得ました。

結構、ショックだったのが、佐賀駅前から佐賀城までの県庁通り界隈に、いまいち活気がなかったことです。

※但し、写真を撮ったのは早朝です。

――がんばれ!佐賀都市圏。

佐賀の「大河ドラマ」が実現に近づけば、この辺りの賑わいを取り戻す一助となるかもしれません。

新型コロナの猛威が終息したら、皆様も、白山通り~長崎街道あたりをお散歩してみてください。

きっと、“本編”に登場している人物たちの、息吹が感じられる…と思います。

新型コロナの猛威が留まるところを知らず“大都市圏”を中心に「緊急事態宣言」が出る旨、報道されています。

ここで、思うところがあります。

そもそも“大都市圏”に、そこまで人が集中するのは、正しいのだろうか…と。

当ブログを始める前に、なぜ、「佐賀の大河ドラマ」が放送されないのか、色々と理由を考えました。その一環で、関係しそうな人口の数値の比較も行いました。

「この非常時に、大河ドラマの話か!」と思われる方もいるかもしれませんが、そのような趣旨のブログですので、ご容赦ください。

――仮説その1:佐賀県の人口が少ないから、「大河ドラマ」にならない。

“数は力”というところもあるかと思います。

数字は単純化するため、あえて概数にしているのはご容赦ください。

仮に“薩長土肥”で比較します。

肥前(佐賀県):80万人

薩摩(鹿児島県):180万人

長州(山口県):135万人

土佐(高知県):70万人

…あれっ、そこまで差が無い!?

――仮説その2:“佐賀の賢人たち”の、全国的な知名度が低い。

参考として、“大都市圏”の人口です。

東京都:1,390万人

大阪府:880万人

福岡県:510万人

…やはり人口が多い!

“大都市圏”での知名度を取る必要性を感じます。

――新型コロナで騒動が起きる、ずっと前「地方消滅」という新書を読みました。

論旨を読み違えていなければ、子育てがしにくい“大都市圏”への人の集中が、少子化の遠因と評していたと思います。

そして、地方の“中枢都市”が“大都市圏”への人口流出に歯止めをかけるカギということも語っていました。

――昨年度、私は幸いにして、幾度か佐賀に“一時帰藩”する機会を得ました。

結構、ショックだったのが、佐賀駅前から佐賀城までの県庁通り界隈に、いまいち活気がなかったことです。

※但し、写真を撮ったのは早朝です。

――がんばれ!佐賀都市圏。

佐賀の「大河ドラマ」が実現に近づけば、この辺りの賑わいを取り戻す一助となるかもしれません。

新型コロナの猛威が終息したら、皆様も、白山通り~長崎街道あたりをお散歩してみてください。

きっと、“本編”に登場している人物たちの、息吹が感じられる…と思います。

2020年04月05日

「主に白石町民の方を対象にしたつぶやき。」

こんばんは。

最初にお伝えします。今回の投稿は、かなり“我が道”を行っています。

私の“推し賢人”である、佐賀藩ナンバー2・鍋島安房(茂真)を中心に本編を振り返りたいと思います。

佐賀県には、各分野を先導した“賢人”がいますから、皆様も親しみやすい方を“推して”みてはいかがでしょうか。

――実は、私が鍋島安房さまについて知った日から、まだ1年経っていません。

「名君・鍋島直正の右腕とも言える、請役(藩政ナンバー2)の鍋島安房・・・」

佐賀城の本丸歴史館のVTRだったと思います。

“須古領”(現在の白石町西部)の領主でもあり、財政・教育の責任者という情報が入りました。

――それを聞いた瞬間、現代の“会社組織”のような佐賀藩が見えてきた気がしました。

そして今、四苦八苦しながら、ブログを更新し続けています。

「誰だ!こんなキツいこと始めたのは・・・私だよ!!」となることも、度々あります。

――さて、本編の振り返りです。

本編開始後、第2話「算盤大名」から登場した鍋島安房。

就任したばかりの殿・鍋島直正を支える「若殿を守る会」の一員として登場します。

何かと暴走しがちな“武雄の蘭学兄貴”鍋島茂義さまに自制を促し、若殿・直正とともに考え、部下の勘定方の提案を活用するなど…とにかく藩政の建て直しに頑張ります。

第4話「諸国遊学」では、都会(江戸)育ちの直正が、安房が治める“須古領”をあまり田舎扱いするのでムッとする場面もありました。

また、第7話「尊王義祭」では、藩校の“校長”でありつつも、1人の「楠木正成」ファンとして、枝吉神陽の提案に全力で賛同したりします。

――全佐賀県民の皆様に、鍋島安房さまを推してほしいとは言いません。存在を知ってくだされば充分です。

とくに白石町民の皆様、私と一緒に鍋島安房さまを”推して”いただければ幸いです。(別に総選挙とかはありません。)

前回ご紹介した武雄の茂義さまのように、いつかモニュメントぐらいは建ったらいいなと思っています。

たとえば、この辺なんかどうでしょう。

…佐賀藩校「弘道館」跡です。いや、まず“須古領”(白石町)内からですね。

最初にお伝えします。今回の投稿は、かなり“我が道”を行っています。

私の“推し賢人”である、佐賀藩ナンバー2・鍋島安房(茂真)を中心に本編を振り返りたいと思います。

佐賀県には、各分野を先導した“賢人”がいますから、皆様も親しみやすい方を“推して”みてはいかがでしょうか。

――実は、私が鍋島安房さまについて知った日から、まだ1年経っていません。

「名君・鍋島直正の右腕とも言える、請役(藩政ナンバー2)の鍋島安房・・・」

佐賀城の本丸歴史館のVTRだったと思います。

“須古領”(現在の白石町西部)の領主でもあり、財政・教育の責任者という情報が入りました。

――それを聞いた瞬間、現代の“会社組織”のような佐賀藩が見えてきた気がしました。

そして今、四苦八苦しながら、ブログを更新し続けています。

「誰だ!こんなキツいこと始めたのは・・・私だよ!!」となることも、度々あります。

――さて、本編の振り返りです。

本編開始後、第2話「算盤大名」から登場した鍋島安房。

就任したばかりの殿・鍋島直正を支える「若殿を守る会」の一員として登場します。

何かと暴走しがちな“武雄の蘭学兄貴”鍋島茂義さまに自制を促し、若殿・直正とともに考え、部下の勘定方の提案を活用するなど…とにかく藩政の建て直しに頑張ります。

第4話「諸国遊学」では、都会(江戸)育ちの直正が、安房が治める“須古領”をあまり田舎扱いするのでムッとする場面もありました。

また、第7話「尊王義祭」では、藩校の“校長”でありつつも、1人の「楠木正成」ファンとして、枝吉神陽の提案に全力で賛同したりします。

――全佐賀県民の皆様に、鍋島安房さまを推してほしいとは言いません。存在を知ってくだされば充分です。

とくに白石町民の皆様、私と一緒に鍋島安房さまを”推して”いただければ幸いです。(別に総選挙とかはありません。)

前回ご紹介した武雄の茂義さまのように、いつかモニュメントぐらいは建ったらいいなと思っています。

たとえば、この辺なんかどうでしょう。

…佐賀藩校「弘道館」跡です。いや、まず“須古領”(白石町)内からですね。

2020年04月04日

「主に武雄市民の方を対象にしたつぶやき。」

こんばんは。

いつもご覧いただいている皆様。第7話「尊王義祭」はどうだったでしょうか。次は、第8話「黒船来航」で予定しています。

――現在、ひたすら“本編”を綴っていますが、ここで振り返りと整理を試みます。

ペリーの黒船来航が1853年。幕末の大河ドラマと言えば、この辺りから始まることも多いと思います。

しかし、佐賀藩を描くならば、そこまでの45年は是非とも見たい!と考えます。

ここで、本編でご活躍をいただいている“武雄のご隠居”鍋島茂義公について少し語らせてください。

武雄と言えば「さがファンブログ」内でも、桜満開の美しい写真が多数、見受けられます。

そんな武雄市内の日常を見守る茂義さまの銅像(モニュメント)です。所在地は、筈町河畔公園。

御船山を背景に凛々しいお姿です。

――モニュメントの台座には「人間は一生の中に多くの仕事を成し遂げた者が長生きしたのである」と。

本編では、第2話「算盤大名」で登場し、第3話「西洋砲術」では主役として描いています。

その第3話の終わりは、書いている私自身が涙する…という非常に恥ずかしい展開になりつつ投稿しました。

日本の近代化を先導した佐賀藩を、“蘭学の先駆者”として引っ張った、茂義さま。

その偉大さが伝わらなかったとすると、ひとえに私の文章力の不足です。

――2022年には新幹線の西九州ルート、武雄温泉~長崎間の開業が予定されています。

コロナウイルスの終息が見通せないのが不安…

そもそも佐賀県にとって、この新幹線自体がプラスになるのか…

…と、いろいろ問題はありますが、

「長崎から武雄への道が、幕末に日本の未来を開いた!」という気持ちは持っていても良いのではと思っております。

いつもご覧いただいている皆様。第7話「尊王義祭」はどうだったでしょうか。次は、第8話「黒船来航」で予定しています。

――現在、ひたすら“本編”を綴っていますが、ここで振り返りと整理を試みます。

ペリーの黒船来航が1853年。幕末の大河ドラマと言えば、この辺りから始まることも多いと思います。

しかし、佐賀藩を描くならば、そこまでの45年は是非とも見たい!と考えます。

ここで、本編でご活躍をいただいている“武雄のご隠居”鍋島茂義公について少し語らせてください。

武雄と言えば「さがファンブログ」内でも、桜満開の美しい写真が多数、見受けられます。

そんな武雄市内の日常を見守る茂義さまの銅像(モニュメント)です。所在地は、筈町河畔公園。

御船山を背景に凛々しいお姿です。

――モニュメントの台座には「人間は一生の中に多くの仕事を成し遂げた者が長生きしたのである」と。

本編では、第2話「算盤大名」で登場し、第3話「西洋砲術」では主役として描いています。

その第3話の終わりは、書いている私自身が涙する…という非常に恥ずかしい展開になりつつ投稿しました。

日本の近代化を先導した佐賀藩を、“蘭学の先駆者”として引っ張った、茂義さま。

その偉大さが伝わらなかったとすると、ひとえに私の文章力の不足です。

――2022年には新幹線の西九州ルート、武雄温泉~長崎間の開業が予定されています。

コロナウイルスの終息が見通せないのが不安…

そもそも佐賀県にとって、この新幹線自体がプラスになるのか…

…と、いろいろ問題はありますが、

「長崎から武雄への道が、幕末に日本の未来を開いた!」という気持ちは持っていても良いのではと思っております。