2020年04月29日

第9話「和親条約」③

こんばんは。

ペリーの黒船が来航した直後、老中・阿部正弘が打った最初の一手。それは切り札として考えていた、佐賀藩への“鉄製大砲”の発注です。

鉄製大砲は、江戸の防衛に配備されます。そして、佐賀製の大砲が設置されたのが、現在の東京都港区にある“お台場”です。

――老中・阿部正弘は悩んでいた。西洋列強との力の差は歴然である。

阿部は、自身では“開国”するしかないと考えていた。

アメリカ、ロシア、イギリス、フランス…各国が、どう動くか全く見当が付かない中、まずアメリカが先手を打ってきた状況である。手探りが続いていた。

――“鎖国”体制は、初代将軍・徳川家康から3代かかって完成させた。

段階的なキリスト教の禁止と、海外貿易の幕府による管理。

1639年頃に“鎖国”は完成し、長崎を西洋に対する唯一の窓口とした。

――こうして“鎖国”は、幕府の掟となった。国政の実施トップである“老中首座”として変えてよいのか、阿部正弘は苦悩した。

老中・阿部には、江戸幕府が開かれて以来の250年の重みがのしかかっていたのである。

――そして、攘夷派の先頭に立つ人物が、阿部正弘に意見する。

その人物とは徳川斉昭。御三家・水戸藩の前藩主である。

「のう、伊勢守(阿部正弘)!よもや“開国”などと考えてはおるまいな。」

老中・阿部に盛大なプレッシャーをかける。

水戸藩のご隠居である徳川斉昭、ギラギラした攘夷派のカリスマ的存在とお考えいただきたい。

「そうじゃ…儂に良い考えがあるぞ!まず、異人どもを上陸させ、酒宴でも催すとよかろう。」

――老中・阿部は思った。「水戸さま(徳川斉昭)は、問いにどう反応するか試している」と。

徳川斉昭は続ける。

「良き頃合で、奴らを四方から囲むのじゃ。先んじて、膳(食事)にも何か仕込んでおくと良かろう。」

「…さすれば、黒船がまとめて手に入るぞ。良き謀りごとであろう。」

話す間も徳川斉昭の眼は、じっと老中・阿部を見据えている。

――阿部正弘は「これは、黙っていては危うい」と察した。武士の“誇り”を前面に出して、暴論を抑えようと試みる。

「水戸さま!さすがに“振舞い”が卑怯にござる。公儀の面目に関わりまする!」

ここで騙し討ちなどすれば、諸外国から総攻撃される格好の理由を与えてしまう。

「カッカッカッ…まさか本気にしたか!戯れ言(ざれごと)じゃ。」

徳川斉昭は、わざとらしい高笑いをする。冗談にしては危険な内容である。

――先ほど問答の中、水戸の徳川斉昭は、老中・阿部の言葉を拾っていた。

「先ほど、“公儀の面目”と申したな…では、いかにして武士の本分を示すつもりか。答えよ。」

一難去って、また一難。徳川斉昭の言葉は鋭い。

阿部正弘は冷や汗をかきつつも、こう返す。

「鍋島(直正)に!肥前佐賀に!鉄の“石火矢(いしびや)”を造らせておりまする!」

――老中・阿部の唯一の切り札は、すでに鍋島直正に“鉄製大砲”を発注している事実である。

斉昭は、阿部の言葉を受ける。

「肥前佐賀の“石火矢”か…いかに用いるつもりか。」

「江戸の…品川宿の沖合に“台場”を築きます。」

「では、黒船を打払うと解して良いのだな。」

――ここで、攘夷派の筆頭格・徳川斉昭の機嫌を損ねるわけにはいかない。

「提督“ペルリ”の出方によっては、やむを得ません。」

阿部正弘は、条件を付けつつも“異国船打払い”の可能性を示唆した。

「まぁ…よかろう。鍋島肥前(直正)に、よしなに伝えておけ。」

「御意!」

「水戸(徳川斉昭)が、期待しておるともな…」

「はっ!」

季節は真夏である。

阿部正弘は、緊張感のある問答に汗だくとなった。

――江戸の品川沖への砲台の建設が正式に決まるのは、佐賀への大砲発注から、しばらく後のこととなる。

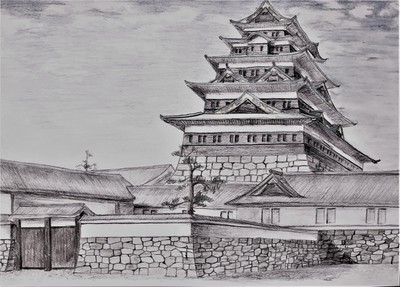

佐賀城。すでに早馬で、幕府からの“鉄製大砲”の製作の依頼は届いている。

鍋島直正は、請役の鍋島安房に資金の相談をしていた。

「安房よ、城下にもう1つ“反射炉”を造ることになるのだが…」

直正からの指示で、安房は資金繰りを確認していた。

「此度、公儀(幕府)より御用立てはございませぬ。お借入からの差し引きとのお達しにござる。」

今回、幕府の大砲発注に現金の支払いは無い。以前の佐賀藩の借金を帳消しすることで支払いに替える。

直正、少し考える。

「そうか、借用がなくなるのも、良き話ではあるが…」

――ここで安房が、直正に希望を持たせる言葉を伝える。

「長崎の台場は、概ね目途がたちましたゆえ、融通はできますかと。」

直正、言葉を受け取ると、そのまま立ち上がった。

「まことか!時が無いゆえ、ただちに取り掛かるぞ!」

陶磁器、ハゼ蝋など特産品の専売にも成功していた佐賀藩。資金の調達は可能な状況となっていた。

そして、佐賀城下で稼働中の“築地反射炉”に続いて、“多布施反射炉”も着工するのである。

(続く)

ペリーの黒船が来航した直後、老中・阿部正弘が打った最初の一手。それは切り札として考えていた、佐賀藩への“鉄製大砲”の発注です。

鉄製大砲は、江戸の防衛に配備されます。そして、佐賀製の大砲が設置されたのが、現在の東京都港区にある“お台場”です。

――老中・阿部正弘は悩んでいた。西洋列強との力の差は歴然である。

阿部は、自身では“開国”するしかないと考えていた。

アメリカ、ロシア、イギリス、フランス…各国が、どう動くか全く見当が付かない中、まずアメリカが先手を打ってきた状況である。手探りが続いていた。

――“鎖国”体制は、初代将軍・徳川家康から3代かかって完成させた。

段階的なキリスト教の禁止と、海外貿易の幕府による管理。

1639年頃に“鎖国”は完成し、長崎を西洋に対する唯一の窓口とした。

――こうして“鎖国”は、幕府の掟となった。国政の実施トップである“老中首座”として変えてよいのか、阿部正弘は苦悩した。

老中・阿部には、江戸幕府が開かれて以来の250年の重みがのしかかっていたのである。

――そして、攘夷派の先頭に立つ人物が、阿部正弘に意見する。

その人物とは徳川斉昭。御三家・水戸藩の前藩主である。

「のう、伊勢守(阿部正弘)!よもや“開国”などと考えてはおるまいな。」

老中・阿部に盛大なプレッシャーをかける。

水戸藩のご隠居である徳川斉昭、ギラギラした攘夷派のカリスマ的存在とお考えいただきたい。

「そうじゃ…儂に良い考えがあるぞ!まず、異人どもを上陸させ、酒宴でも催すとよかろう。」

――老中・阿部は思った。「水戸さま(徳川斉昭)は、問いにどう反応するか試している」と。

徳川斉昭は続ける。

「良き頃合で、奴らを四方から囲むのじゃ。先んじて、膳(食事)にも何か仕込んでおくと良かろう。」

「…さすれば、黒船がまとめて手に入るぞ。良き謀りごとであろう。」

話す間も徳川斉昭の眼は、じっと老中・阿部を見据えている。

――阿部正弘は「これは、黙っていては危うい」と察した。武士の“誇り”を前面に出して、暴論を抑えようと試みる。

「水戸さま!さすがに“振舞い”が卑怯にござる。公儀の面目に関わりまする!」

ここで騙し討ちなどすれば、諸外国から総攻撃される格好の理由を与えてしまう。

「カッカッカッ…まさか本気にしたか!戯れ言(ざれごと)じゃ。」

徳川斉昭は、わざとらしい高笑いをする。冗談にしては危険な内容である。

――先ほど問答の中、水戸の徳川斉昭は、老中・阿部の言葉を拾っていた。

「先ほど、“公儀の面目”と申したな…では、いかにして武士の本分を示すつもりか。答えよ。」

一難去って、また一難。徳川斉昭の言葉は鋭い。

阿部正弘は冷や汗をかきつつも、こう返す。

「鍋島(直正)に!肥前佐賀に!鉄の“石火矢(いしびや)”を造らせておりまする!」

――老中・阿部の唯一の切り札は、すでに鍋島直正に“鉄製大砲”を発注している事実である。

斉昭は、阿部の言葉を受ける。

「肥前佐賀の“石火矢”か…いかに用いるつもりか。」

「江戸の…品川宿の沖合に“台場”を築きます。」

「では、黒船を打払うと解して良いのだな。」

――ここで、攘夷派の筆頭格・徳川斉昭の機嫌を損ねるわけにはいかない。

「提督“ペルリ”の出方によっては、やむを得ません。」

阿部正弘は、条件を付けつつも“異国船打払い”の可能性を示唆した。

「まぁ…よかろう。鍋島肥前(直正)に、よしなに伝えておけ。」

「御意!」

「水戸(徳川斉昭)が、期待しておるともな…」

「はっ!」

季節は真夏である。

阿部正弘は、緊張感のある問答に汗だくとなった。

――江戸の品川沖への砲台の建設が正式に決まるのは、佐賀への大砲発注から、しばらく後のこととなる。

佐賀城。すでに早馬で、幕府からの“鉄製大砲”の製作の依頼は届いている。

鍋島直正は、請役の鍋島安房に資金の相談をしていた。

「安房よ、城下にもう1つ“反射炉”を造ることになるのだが…」

直正からの指示で、安房は資金繰りを確認していた。

「此度、公儀(幕府)より御用立てはございませぬ。お借入からの差し引きとのお達しにござる。」

今回、幕府の大砲発注に現金の支払いは無い。以前の佐賀藩の借金を帳消しすることで支払いに替える。

直正、少し考える。

「そうか、借用がなくなるのも、良き話ではあるが…」

――ここで安房が、直正に希望を持たせる言葉を伝える。

「長崎の台場は、概ね目途がたちましたゆえ、融通はできますかと。」

直正、言葉を受け取ると、そのまま立ち上がった。

「まことか!時が無いゆえ、ただちに取り掛かるぞ!」

陶磁器、ハゼ蝋など特産品の専売にも成功していた佐賀藩。資金の調達は可能な状況となっていた。

そして、佐賀城下で稼働中の“築地反射炉”に続いて、“多布施反射炉”も着工するのである。

(続く)

2020年04月28日

第9話「和親条約」②

こんばんは。

枝吉神陽が運営する「義祭同盟」の祭典には、佐賀藩の重役も列席しました。

また、鍋島安房は式典に参加するだけでなく、“蘭学”への人材確保のために目配りをしています。

これは、殿・鍋島直正の指示によるものです。

優秀な人材を“蘭学”に引き込み、尊王活動が過激化しないようコントロールする目的もあったようです。

――「蘭学寮」で学ぶ内諾を得た、江藤新平。喜びの報告に一時帰宅する。

江藤は、まっすぐ自宅の炊事場に向かう

「母上!“蘭学”を学ぶお許しが出ました!」

台所にいたのは、母・浅子ではない。従姉の江口千代子である。

「あらっ!“恒ちゃん”…じゃなくて、“新平さん”。お帰りなさい。」

名前を言い直す、千代子。

先だって、江藤から“子供のときの名”で呼ばないでほしいと言われている。

「千代子どのであったか。」

「浅子おばさまは、お出かけですので、炊事のお手伝いを…」

「いや、千代子どの。私は何も問うてはおらぬ…」

そもそも江藤は、千代子が家にいる理由の説明は求めていなかった。

――いとこの江口千代子。わりと江藤家に来ている。

「そうじゃ、千代子どの!私は“蘭学”を学ぶお許しをいただいたぞ!」

いつもの江藤らしくない態度。藩に能力を認められたようで、よほど嬉しいらしい。

「異国の者に負けぬよう、たくさん学んでくださいませ!」

ハキハキと激励する、千代子。

「おおっ、千代子どの!よくわかっておるな!」

江藤の表情も明るい。

――そんな2人を物影から、見ている人物が2人。

「浅子よ!存外、いい感じではないか!」

1人は、江藤の父・助右衛門である。

「しっ、旦那様!声が大きゅうございます。」

もう1人は、江藤の母・浅子。

「いろいろ喜ばしいな。」

「はい。」

江藤の両親は、当面隠れているつもりのようだ。

この翌年から、江藤新平は、藩校の“蘭学寮”で学ぶことになる。

――“例の3人組”の話の続きなので、大木喬任、中野方蔵にも触れておく。

「ありがたきことなれど、お断り申す。」

大木喬任である。

「またとない好機であるぞ。大木、考え直さぬか?」

藩校の教諭から、大木も“蘭学”を学ぶよう勧められた。

大木、何と“蘭学”を学ぶことを拒否している。

「風雲、急を告げておるゆえ、己の頭にて考えたきことがござる!」

我が道を行く、大木。

足の踏み場もないほど、床を本で埋め尽くす。

そして、夜明けまで歴史書を読み込んで、何やら考え込む…何とも奇人である。

――そして、中野方蔵。“蘭学”よりも、早く“都会”に出たい様子である。

「草場先生!詩を詠みました。手直しをお願いできないでしょうか。」

中野は、藩校でも著名な教師に近づいていた。

実は、詩文の添削を依頼している教師・草場佩川のことはあまり好きではない。中野の思考は、文人というより活動家なのである。

しかし、中野には思惑があった。

「草場先生のお力を借りれば、江戸や京で勉学ができるに相違ない…」

なるべく早期に“政治の中心地”で活動したい。

中野は「留学の決定権を持つ教師に近づく」戦略を取っていた。

――中野方蔵は、コミュニケーション能力が高いうえに、わりと「したたかな子」なのである。

こうして、三者三様に学問を進める3人。佐賀城下での青春の日々が過ぎていく。

(続く)

枝吉神陽が運営する「義祭同盟」の祭典には、佐賀藩の重役も列席しました。

また、鍋島安房は式典に参加するだけでなく、“蘭学”への人材確保のために目配りをしています。

これは、殿・鍋島直正の指示によるものです。

優秀な人材を“蘭学”に引き込み、尊王活動が過激化しないようコントロールする目的もあったようです。

――「蘭学寮」で学ぶ内諾を得た、江藤新平。喜びの報告に一時帰宅する。

江藤は、まっすぐ自宅の炊事場に向かう

「母上!“蘭学”を学ぶお許しが出ました!」

台所にいたのは、母・浅子ではない。従姉の江口千代子である。

「あらっ!“恒ちゃん”…じゃなくて、“新平さん”。お帰りなさい。」

名前を言い直す、千代子。

先だって、江藤から“子供のときの名”で呼ばないでほしいと言われている。

「千代子どのであったか。」

「浅子おばさまは、お出かけですので、炊事のお手伝いを…」

「いや、千代子どの。私は何も問うてはおらぬ…」

そもそも江藤は、千代子が家にいる理由の説明は求めていなかった。

――いとこの江口千代子。わりと江藤家に来ている。

「そうじゃ、千代子どの!私は“蘭学”を学ぶお許しをいただいたぞ!」

いつもの江藤らしくない態度。藩に能力を認められたようで、よほど嬉しいらしい。

「異国の者に負けぬよう、たくさん学んでくださいませ!」

ハキハキと激励する、千代子。

「おおっ、千代子どの!よくわかっておるな!」

江藤の表情も明るい。

――そんな2人を物影から、見ている人物が2人。

「浅子よ!存外、いい感じではないか!」

1人は、江藤の父・助右衛門である。

「しっ、旦那様!声が大きゅうございます。」

もう1人は、江藤の母・浅子。

「いろいろ喜ばしいな。」

「はい。」

江藤の両親は、当面隠れているつもりのようだ。

この翌年から、江藤新平は、藩校の“蘭学寮”で学ぶことになる。

――“例の3人組”の話の続きなので、大木喬任、中野方蔵にも触れておく。

「ありがたきことなれど、お断り申す。」

大木喬任である。

「またとない好機であるぞ。大木、考え直さぬか?」

藩校の教諭から、大木も“蘭学”を学ぶよう勧められた。

大木、何と“蘭学”を学ぶことを拒否している。

「風雲、急を告げておるゆえ、己の頭にて考えたきことがござる!」

我が道を行く、大木。

足の踏み場もないほど、床を本で埋め尽くす。

そして、夜明けまで歴史書を読み込んで、何やら考え込む…何とも奇人である。

――そして、中野方蔵。“蘭学”よりも、早く“都会”に出たい様子である。

「草場先生!詩を詠みました。手直しをお願いできないでしょうか。」

中野は、藩校でも著名な教師に近づいていた。

実は、詩文の添削を依頼している教師・草場佩川のことはあまり好きではない。中野の思考は、文人というより活動家なのである。

しかし、中野には思惑があった。

「草場先生のお力を借りれば、江戸や京で勉学ができるに相違ない…」

なるべく早期に“政治の中心地”で活動したい。

中野は「留学の決定権を持つ教師に近づく」戦略を取っていた。

――中野方蔵は、コミュニケーション能力が高いうえに、わりと「したたかな子」なのである。

こうして、三者三様に学問を進める3人。佐賀城下での青春の日々が過ぎていく。

(続く)

2020年04月27日

第9話「和親条約」①

こんばんは。今回から第9話です。

――1853年5月。時間は少し遡り、ペリーの黒船来航の直前である。

すでに夏の陽射しが降り注いでいる。

佐賀城下で、恒例となった楠木正成父子を祀る集い。

「“楠公”義祭同盟」の祭典の季節が来た。

――大木喬任、江藤新平、中野方蔵の3人が会場に来ている。“例の3人組”とでも呼んでおこう。

20歳前後となった“3人組”は、枝吉神陽が差配している「義祭同盟」に参加していた。

祭典への参加に、中野は高揚していた。

現代的に言えば“テンションが高い”状態である。

中野が大きい声を出す。

「江藤くん、聞いているか!此度は“ご執政さま”が式典にお見えになるぞ!」

“ご執政さま”とは、佐賀藩の請役(ナンバー2)の鍋島安房。

以前から、“楠公”びいきで「義祭同盟」への参加を考えていた。

――3人では中野が一番年下だが、最も“尊王の志士”らしい性格である。

早く立身出世して“国家の大事”に奔走したい!

「藩の偉い人が来る」ことを、すかさず好機と捉えるのである。

中野の話の勢いが止まらない。ついでに手も出て、江藤のボサボサの髪をクシャクシャとする。

「中野…いつにも増して騒々しいな。」

一応、江藤は中野より1つ年上なのだが、“失礼”という感覚はないようだ。ただ、うるさいとは感じるらしい。

――中野は、まず立身出世を目指す。目上の人の意向を察して動くことにも長けている。

「江藤くん!貴君も“立身”するべき男だ!少し“見た目”にも気を配りたまえ!」

高揚し過ぎているのか、中野の言動には矛盾がある。結果、江藤の髪はさらにバサバサになっていた。

「中野…少し落ち着かぬか。」

しかし、江藤にも中野の“幸福感”は伝わっているらしい。少しあきれているだけである。

――大木喬任(この頃、通称を民平と名乗る)、どっしりと構えて様子を伺っている。

「大木さん!いよいよだな。」

中野は先ほどの調子で、3つ年上の大木にも語りかける。

「ん…何がだ。」

大木の反応は、江藤以上に淡々としていた。

「大木の兄さん!我らが一緒に“義祭同盟”に参集できる!喜ばしくはありませんか!」

中野にとっては、大木・江藤とともに式典に参加することに意義があるようだ。

「まぁ…喜ばしいな。」

大木もニッと笑ってみせた。中野が楽しそうなのを見て、「良かったな」という感じである。

――そして、枝吉神陽が姿を見せた。ザワついていた場の空気がピリッと引き締まる。

「今年も“楠公さま”を讃える祭典を執り行うことができる。」

神陽のよく通る声。

鐘が鳴るように四方に響く声は、常のことだ。

「そして、此度は“ご執政さま”にも、ご臨席を賜っておる!」

神陽による、参列者の紹介。

鍋島安房を筆頭に、佐賀藩の重役たちも参加している。

「おおっ!」

式典に参加した藩士たちの表情も明るい。藩の上層部からの期待を感じるのである。

――佐賀藩と“それ以外の雄藩”の大きな違いの1つ。

それは“尊王運動”の中心的な場に、藩政の上層部が参加したことである。また、活動のリーダーである枝吉神陽も、藩の指導的な役職に付いている。

「この安房も、皆とともに“楠公さま”を讃えたいと思う!」

鍋島安房が、参加する藩士たちの目線で挨拶をする。

「何とありがたきこと!」

実質的に、佐賀藩が公認している祭典なのである。

他の雄藩と違い、佐賀の尊王運動が過激化しなかった理由がここにある。

――そして鍋島安房には参加にあたって、殿・鍋島直正からの指示が出ていた。

「義祭同盟」メンバーの実情の把握と、“蘭学”への人材スカウトである。

どのように出現するかは定かではなかったが、この時点で、佐賀藩の上層部に「ペリーの黒船来航」の予定は伝わっている。

西洋列強への対策に“使える人材”の確保は急務だった。

「“弘道館”で噂の賢い者、多数が参加しておるな…」

――概ね、中野方蔵の見立ては正しかった。佐賀藩は“勉強する者”に、立身出世の門を開いていた。

先年、佐賀藩は「蘭学寮」という“西洋の学問”の専門課程を立ち上げている。

荒波のように押し寄せる“西洋文明”に対応できる人材を急ピッチで育てていたのである。

(続く)

――1853年5月。時間は少し遡り、ペリーの黒船来航の直前である。

すでに夏の陽射しが降り注いでいる。

佐賀城下で、恒例となった楠木正成父子を祀る集い。

「“楠公”義祭同盟」の祭典の季節が来た。

――大木喬任、江藤新平、中野方蔵の3人が会場に来ている。“例の3人組”とでも呼んでおこう。

20歳前後となった“3人組”は、枝吉神陽が差配している「義祭同盟」に参加していた。

祭典への参加に、中野は高揚していた。

現代的に言えば“テンションが高い”状態である。

中野が大きい声を出す。

「江藤くん、聞いているか!此度は“ご執政さま”が式典にお見えになるぞ!」

“ご執政さま”とは、佐賀藩の請役(ナンバー2)の鍋島安房。

以前から、“楠公”びいきで「義祭同盟」への参加を考えていた。

――3人では中野が一番年下だが、最も“尊王の志士”らしい性格である。

早く立身出世して“国家の大事”に奔走したい!

「藩の偉い人が来る」ことを、すかさず好機と捉えるのである。

中野の話の勢いが止まらない。ついでに手も出て、江藤のボサボサの髪をクシャクシャとする。

「中野…いつにも増して騒々しいな。」

一応、江藤は中野より1つ年上なのだが、“失礼”という感覚はないようだ。ただ、うるさいとは感じるらしい。

――中野は、まず立身出世を目指す。目上の人の意向を察して動くことにも長けている。

「江藤くん!貴君も“立身”するべき男だ!少し“見た目”にも気を配りたまえ!」

高揚し過ぎているのか、中野の言動には矛盾がある。結果、江藤の髪はさらにバサバサになっていた。

「中野…少し落ち着かぬか。」

しかし、江藤にも中野の“幸福感”は伝わっているらしい。少しあきれているだけである。

――大木喬任(この頃、通称を民平と名乗る)、どっしりと構えて様子を伺っている。

「大木さん!いよいよだな。」

中野は先ほどの調子で、3つ年上の大木にも語りかける。

「ん…何がだ。」

大木の反応は、江藤以上に淡々としていた。

「大木の兄さん!我らが一緒に“義祭同盟”に参集できる!喜ばしくはありませんか!」

中野にとっては、大木・江藤とともに式典に参加することに意義があるようだ。

「まぁ…喜ばしいな。」

大木もニッと笑ってみせた。中野が楽しそうなのを見て、「良かったな」という感じである。

――そして、枝吉神陽が姿を見せた。ザワついていた場の空気がピリッと引き締まる。

「今年も“楠公さま”を讃える祭典を執り行うことができる。」

神陽のよく通る声。

鐘が鳴るように四方に響く声は、常のことだ。

「そして、此度は“ご執政さま”にも、ご臨席を賜っておる!」

神陽による、参列者の紹介。

鍋島安房を筆頭に、佐賀藩の重役たちも参加している。

「おおっ!」

式典に参加した藩士たちの表情も明るい。藩の上層部からの期待を感じるのである。

――佐賀藩と“それ以外の雄藩”の大きな違いの1つ。

それは“尊王運動”の中心的な場に、藩政の上層部が参加したことである。また、活動のリーダーである枝吉神陽も、藩の指導的な役職に付いている。

「この安房も、皆とともに“楠公さま”を讃えたいと思う!」

鍋島安房が、参加する藩士たちの目線で挨拶をする。

「何とありがたきこと!」

実質的に、佐賀藩が公認している祭典なのである。

他の雄藩と違い、佐賀の尊王運動が過激化しなかった理由がここにある。

――そして鍋島安房には参加にあたって、殿・鍋島直正からの指示が出ていた。

「義祭同盟」メンバーの実情の把握と、“蘭学”への人材スカウトである。

どのように出現するかは定かではなかったが、この時点で、佐賀藩の上層部に「ペリーの黒船来航」の予定は伝わっている。

西洋列強への対策に“使える人材”の確保は急務だった。

「“弘道館”で噂の賢い者、多数が参加しておるな…」

――概ね、中野方蔵の見立ては正しかった。佐賀藩は“勉強する者”に、立身出世の門を開いていた。

先年、佐賀藩は「蘭学寮」という“西洋の学問”の専門課程を立ち上げている。

荒波のように押し寄せる“西洋文明”に対応できる人材を急ピッチで育てていたのである。

(続く)

2020年04月26日

「主に鳥栖市民・みやき町民の方を対象にしたつぶやき。」

こんにちは。

今回は、佐賀県東部に向けてつぶやいてみます。

この“つぶやき”シリーズ。実は“本編”の準備も兼ねています。

次回からの第9話は「和親条約」というタイトルです。

――幕府は“通商”についての条約締結をひとまず回避しますが、この「和親条約」を転換点として、”鎖国”は崩れ、海外との交易は加速していきます。

佐賀藩は陶磁器に限らず、“特産品”の開発に熱心でした。

幕末の佐賀には、貿易に使える“切り札”が豊富にあったのです。

現在の県西部地域では、陶磁器(伊万里、有田)が代表格。

そして、県東部地域の産物では“ハゼ蝋”が威力を発揮しました。

――当時は「産業革命」が進展する時代、灯りの需要は高まっています。

ハゼの木は“ろうそく”や“ワックス”の原料となるため、現在の鳥栖市や、みやき町近辺で盛んに栽培されていました。

こうして、ハゼから作られた“白蝋”は、佐賀藩の財政を潤し、西洋式の軍艦の購入まで可能にします。外国との取引では「代金は“白蝋”で払ってくれればよい!」と高い価値が認められていました。

こうして佐賀藩による厳しい管理のもと、鳥栖やみやきの“白蝋”は、有力な輸出品となっていきます。

――ところで“本編”で1番読まれている記事は、鳥栖からスタートしています。(参照:第2話「算盤大名」③-3)

藩主就任直後、数え年で17歳だった殿・鍋島直正。佐賀に初めての“お国入り”をする場面です。ここで若き直正は、領民から熱いまなざしと歓声で迎えられます。

直正は、地主に富が集中しないよう、徹底して規制を行いました。本百姓を重視した政策で、佐賀の農業生産力は向上します。

“お国入り”のときの、鳥栖の農民たちの期待に応えたのです。

但し、武士・農民・町人を問わない、幕末の“佐賀藩”の基本スタンスとして「安定はしているけど、仕事には厳しい!」というところはあったかもしれません。

――先ほどの記事の舞台は、佐賀藩の最東端だった“轟木宿”です。

いまの九州新幹線「新鳥栖」駅の近くのようですね。

現時点では、佐賀県唯一の新幹線の駅。

時折、利用していました。シンプルですが素敵な駅です。

写真は開業まもない時期のものだったと思います。

本来ならば、今年も立ち寄っていたはずなのですが…現在、帰藩は自粛中です。

――ちなみに新鳥栖駅が開業する時に「とりこどん」という名物グルメが出来たと知りました。

「鶏肉と卵を使用する」というルール設定があるとのこと。

…しかしながら“親子丼”とは違うようです。

気になるところなので、新型コロナが終息したら、いずれ現地でも調べたいと思っています。

次回からは“本編”を再開する予定です。最初の場面は、ペリー来航直前に戻って、佐賀城下から始めようかな…と考えております。

外出自粛中の気分転換にでも、仕事の合間の息抜きにでも、お読みいただければ幸いです。

今回は、佐賀県東部に向けてつぶやいてみます。

この“つぶやき”シリーズ。実は“本編”の準備も兼ねています。

次回からの第9話は「和親条約」というタイトルです。

――幕府は“通商”についての条約締結をひとまず回避しますが、この「和親条約」を転換点として、”鎖国”は崩れ、海外との交易は加速していきます。

佐賀藩は陶磁器に限らず、“特産品”の開発に熱心でした。

幕末の佐賀には、貿易に使える“切り札”が豊富にあったのです。

現在の県西部地域では、陶磁器(伊万里、有田)が代表格。

そして、県東部地域の産物では“ハゼ蝋”が威力を発揮しました。

――当時は「産業革命」が進展する時代、灯りの需要は高まっています。

ハゼの木は“ろうそく”や“ワックス”の原料となるため、現在の鳥栖市や、みやき町近辺で盛んに栽培されていました。

こうして、ハゼから作られた“白蝋”は、佐賀藩の財政を潤し、西洋式の軍艦の購入まで可能にします。外国との取引では「代金は“白蝋”で払ってくれればよい!」と高い価値が認められていました。

こうして佐賀藩による厳しい管理のもと、鳥栖やみやきの“白蝋”は、有力な輸出品となっていきます。

――ところで“本編”で1番読まれている記事は、鳥栖からスタートしています。

藩主就任直後、数え年で17歳だった殿・鍋島直正。佐賀に初めての“お国入り”をする場面です。ここで若き直正は、領民から熱いまなざしと歓声で迎えられます。

直正は、地主に富が集中しないよう、徹底して規制を行いました。本百姓を重視した政策で、佐賀の農業生産力は向上します。

“お国入り”のときの、鳥栖の農民たちの期待に応えたのです。

但し、武士・農民・町人を問わない、幕末の“佐賀藩”の基本スタンスとして「安定はしているけど、仕事には厳しい!」というところはあったかもしれません。

――先ほどの記事の舞台は、佐賀藩の最東端だった“轟木宿”です。

いまの九州新幹線「新鳥栖」駅の近くのようですね。

現時点では、佐賀県唯一の新幹線の駅。

時折、利用していました。シンプルですが素敵な駅です。

写真は開業まもない時期のものだったと思います。

本来ならば、今年も立ち寄っていたはずなのですが…現在、帰藩は自粛中です。

――ちなみに新鳥栖駅が開業する時に「とりこどん」という名物グルメが出来たと知りました。

「鶏肉と卵を使用する」というルール設定があるとのこと。

…しかしながら“親子丼”とは違うようです。

気になるところなので、新型コロナが終息したら、いずれ現地でも調べたいと思っています。

次回からは“本編”を再開する予定です。最初の場面は、ペリー来航直前に戻って、佐賀城下から始めようかな…と考えております。

外出自粛中の気分転換にでも、仕事の合間の息抜きにでも、お読みいただければ幸いです。

2020年04月25日

「主に伊万里市民・有田町民の方を対象としたつぶやき。」

こんばんは。

今回は、伊万里・有田方面に向けてつぶやきます。

正直に言いますと、私自身は武雄より西には、ほぼ行ったことがありません。

しかも、当ブログをお読みいただいている方が意外に多い様子なので、失礼がないか…やや緊張します。

さて、幕末の佐賀藩の“強み”を象徴するもの。その1つが“鉄製大砲”です。

――佐賀には、大砲鋳造におけるアドバンテージ(優位性)がありました。

それは伊万里・有田地域での陶磁器製造の集積です。

実用に耐える“鉄製大砲”を造るために、佐賀藩は反射炉を築きます。そして、反射炉の資材として、良質な耐火レンガが必要でした。

佐賀藩が、大砲鋳造のトップランナーになった理由。

蘭学が進んでいたことはもちろんですが、製陶に用いる“炎”を操る力(製窯技術)が切り札だったと考えています。

――“本編”作成にあたって「原作」を決めていない私は、いろいろと情報収集をします…

NHKEテレ(教育テレビ)に、子供向けと思われる歴史番組があります。

「ねこねこ日本史」というのですが、テレビ欄で“長崎・出島”を特集する回を見つけました。

「少しでも、佐賀藩に触れてくれるだろうか…」

私は、あまり期待せずに録画した番組を見ました。

ちなみに登場する歴史上の人物が、ほぼネコになっている奇異な番組です。

たまに、ネコじゃないのもいますが=^_^=

――番組を視聴してみました。佐賀に関係するキーワードは一言だけでした。

「長崎では、“伊万里焼”がオランダ人に大ブーム!」

「それだけしか紹介されないのか。」

残念に思ったわけですが、逆転の発想で考えることにしました。

「“陶磁器”からのアプローチでも、佐賀藩は語れる!」と。

――では「私が見たい佐賀の大河ドラマ」で、いかに自然に陶磁器を語るか。

親族より受け取った、この写真とともに描こうかと思っています。

舞台設定は“ヨーロッパ”です。第20話ぐらいでの掲載を予定しています。

とくに有田町の皆様。この画像について、当ブログ内では「有田ポーセリンパーク」ではなく、漠然と“ヨーロッパ”だと思っていただけると幸いです。

第2話「算盤大名」や第6話「鉄製大砲」で、佐賀藩における陶磁器の影響力について語ろうと試みました。

しかし、私の知識が乏しいこともあり、なかなか話に織り込むことが難しかったので、いずれ再チャレンジしたいと思います。

――今年は新型コロナの影響で、全国的にブランド力の強い「有田陶器市」の開催は延期と聞いています。

しかし、佐賀の陶磁器には、かつての時代の転換点(幕末・明治)に実力を発揮した経歴があります。そのポテンシャル(潜在能力)は計り知れません。

新型コロナの波紋は、既に社会の変容をもたらしているように感じます。

江戸時代から残る陶磁器の画像を見ながら、時代の乗り越え方など…考えさせられます。

※一部修正のうえ追記します。新型コロナが終息すれば、今年中に開催する可能性も残されているようですね。また、ゴールデンウィーク中には「Web有田陶器市」も実施するとのことなので、覗いてみたいと思います。

今回は、伊万里・有田方面に向けてつぶやきます。

正直に言いますと、私自身は武雄より西には、ほぼ行ったことがありません。

しかも、当ブログをお読みいただいている方が意外に多い様子なので、失礼がないか…やや緊張します。

さて、幕末の佐賀藩の“強み”を象徴するもの。その1つが“鉄製大砲”です。

――佐賀には、大砲鋳造におけるアドバンテージ(優位性)がありました。

それは伊万里・有田地域での陶磁器製造の集積です。

実用に耐える“鉄製大砲”を造るために、佐賀藩は反射炉を築きます。そして、反射炉の資材として、良質な耐火レンガが必要でした。

佐賀藩が、大砲鋳造のトップランナーになった理由。

蘭学が進んでいたことはもちろんですが、製陶に用いる“炎”を操る力(製窯技術)が切り札だったと考えています。

――“本編”作成にあたって「原作」を決めていない私は、いろいろと情報収集をします…

NHKEテレ(教育テレビ)に、子供向けと思われる歴史番組があります。

「ねこねこ日本史」というのですが、テレビ欄で“長崎・出島”を特集する回を見つけました。

「少しでも、佐賀藩に触れてくれるだろうか…」

私は、あまり期待せずに録画した番組を見ました。

ちなみに登場する歴史上の人物が、ほぼネコになっている奇異な番組です。

たまに、ネコじゃないのもいますが=^_^=

――番組を視聴してみました。佐賀に関係するキーワードは一言だけでした。

「長崎では、“伊万里焼”がオランダ人に大ブーム!」

「それだけしか紹介されないのか。」

残念に思ったわけですが、逆転の発想で考えることにしました。

「“陶磁器”からのアプローチでも、佐賀藩は語れる!」と。

――では「私が見たい佐賀の大河ドラマ」で、いかに自然に陶磁器を語るか。

親族より受け取った、この写真とともに描こうかと思っています。

舞台設定は“ヨーロッパ”です。第20話ぐらいでの掲載を予定しています。

とくに有田町の皆様。この画像について、当ブログ内では「有田ポーセリンパーク」ではなく、漠然と“ヨーロッパ”だと思っていただけると幸いです。

第2話「算盤大名」や第6話「鉄製大砲」で、佐賀藩における陶磁器の影響力について語ろうと試みました。

しかし、私の知識が乏しいこともあり、なかなか話に織り込むことが難しかったので、いずれ再チャレンジしたいと思います。

――今年は新型コロナの影響で、全国的にブランド力の強い「有田陶器市」の開催は延期と聞いています。

しかし、佐賀の陶磁器には、かつての時代の転換点(幕末・明治)に実力を発揮した経歴があります。そのポテンシャル(潜在能力)は計り知れません。

新型コロナの波紋は、既に社会の変容をもたらしているように感じます。

江戸時代から残る陶磁器の画像を見ながら、時代の乗り越え方など…考えさせられます。

※一部修正のうえ追記します。新型コロナが終息すれば、今年中に開催する可能性も残されているようですね。また、ゴールデンウィーク中には「Web有田陶器市」も実施するとのことなので、覗いてみたいと思います。

2020年04月24日

「長崎街道をゆく」

こんばんは。

昨日の投稿で、私も佐賀への帰藩を自粛している旨をお伝えしたばかりです。しかし、何やら急に県内の感染者数が増大している様子。

皆様、くれぐれも“密”を避けて、自衛してください。

当分は、親しき仲にも“ソーシャルディスタンス”だと思います。

――さて、今日のタイトルは、大作家の先生の連作にちなんでいます。

“本編”のロケ地として多用しています「長崎街道」です。

別名“シュガーロード”としても知られていますね。

現在は、ロケ地を回りづらい状況で、写真素材の不足は否めません。

当ブログの読者の方には、歴史小説がお好きな方もいるのではないでしょうか。そして、投稿内容に違和感を覚える方もいるかと思います。

実は、私はあえて「佐賀の大河ドラマの原作」になりそうな小説を読んでいません。

一流の作家の先生には、文章に相応の“力”があって、非力な私では引っ張られるからです。

――いわば「自分が見たい佐賀の大河ドラマ」を追うため、わざと“道しるべ”を捨てています。

また“本編”を書き終えたら、しっかり読んでみたいと考えています。

例えば…

植松三十里「かちがらす」(鍋島直正)

高橋克彦「火城」(佐野常民)

司馬遼太郎「歳月」(江藤新平)

伊東潤「威風堂々 幕末佐賀風雲録」(大隈重信)

…といったところでしょうか。

近々、長い連休が始まる方もいるかもしれません。

こういった作品を読んでみても良いのではないでしょうか。

私の“迷走”ぶりが、一層、際立って見えると思われます…

昨日の投稿で、私も佐賀への帰藩を自粛している旨をお伝えしたばかりです。しかし、何やら急に県内の感染者数が増大している様子。

皆様、くれぐれも“密”を避けて、自衛してください。

当分は、親しき仲にも“ソーシャルディスタンス”だと思います。

――さて、今日のタイトルは、大作家の先生の連作にちなんでいます。

“本編”のロケ地として多用しています「長崎街道」です。

別名“シュガーロード”としても知られていますね。

現在は、ロケ地を回りづらい状況で、写真素材の不足は否めません。

当ブログの読者の方には、歴史小説がお好きな方もいるのではないでしょうか。そして、投稿内容に違和感を覚える方もいるかと思います。

実は、私はあえて「佐賀の大河ドラマの原作」になりそうな小説を読んでいません。

一流の作家の先生には、文章に相応の“力”があって、非力な私では引っ張られるからです。

――いわば「自分が見たい佐賀の大河ドラマ」を追うため、わざと“道しるべ”を捨てています。

また“本編”を書き終えたら、しっかり読んでみたいと考えています。

例えば…

植松三十里「かちがらす」(鍋島直正)

高橋克彦「火城」(佐野常民)

司馬遼太郎「歳月」(江藤新平)

伊東潤「威風堂々 幕末佐賀風雲録」(大隈重信)

…といったところでしょうか。

近々、長い連休が始まる方もいるかもしれません。

こういった作品を読んでみても良いのではないでしょうか。

私の“迷走”ぶりが、一層、際立って見えると思われます…

2020年04月23日

「望郷の剣」

こんばんは。第8話「黒船来航」はいかがだったでしょうか。

ちなみに今日は“本編”ではありません。

文章の練習として、かなりふざけていますので、あまり熱心にお読みいただかなくても…

新型コロナウイルスにより一時帰藩が叶わない、ある佐賀藩士(?)の物語です。

「ついに“ブラックモンブラン”も、最後の1本か…」

――私は数か月前、近所のスーパーの九州物産展で入手したアイスバーを見つめていた。

佐賀から遠い“脱藩の地”で「竹下製菓のアイス」を見つけた私。

“ブラックモンブラン”と“ミルクック”の豪奢な詰め合わせである。

私は躊躇なく品物を手に取り、人の少ないレジに向かった。

アイスバーの持ち帰りは時間との勝負である。

――それは、佐賀県小城市の工場で生産された品だった。

私が希少な価値を見出した、この品物。佐賀市内で購入することはたやすい。

現在では、ウェブショッピングで取り寄せることすら可能である。

…しかし、それでは風情が無さすぎる。

私は冷凍庫で大事に保管したアイスバーを1本ずつ消費していた。

――私は一時帰藩の際、このアイス界の至宝“ブラックモンブラン”を潤沢に揃える施設を見た。

佐賀バルーンミュージアムの1階にある「佐賀工房」のショップである。

しかも冷凍庫には“ストロベリー”や“抹茶”味のブラックモンブランまで備える様子だ。

私から見れば、“黄金郷”に等しい品揃えだった。

――しかし行程に余裕のなかった私は思った。「この場には、次の帰藩の際に立ち寄るべし」と。

しかし年が明け、新型コロナウイルスが猛威を奮う。

“疫病”の蔓延が高い壁となって、私と佐賀との間を隔てたのである。

――愕然と膝をつく私。しかし…

誰かの声が聞こえたような気がする。

「あきらめるな!まだ“ミルクック”が3本も残っているではないか!」

「その、お声はもしや…!」

私は、遠く西の空を見遣ったのである。

…以上です。着地点のよくわからない文章ににお付き合いいただいた方。ありがとうございます。

たぶん、私は皆様より感染リスクの高い地域におります。

そのため、残念ながら佐賀への帰藩を自粛しているところです。

皆様も充分にお気をつけて。

ちなみに今日は“本編”ではありません。

文章の練習として、かなりふざけていますので、あまり熱心にお読みいただかなくても…

新型コロナウイルスにより一時帰藩が叶わない、ある佐賀藩士(?)の物語です。

「ついに“ブラックモンブラン”も、最後の1本か…」

――私は数か月前、近所のスーパーの九州物産展で入手したアイスバーを見つめていた。

佐賀から遠い“脱藩の地”で「竹下製菓のアイス」を見つけた私。

“ブラックモンブラン”と“ミルクック”の豪奢な詰め合わせである。

私は躊躇なく品物を手に取り、人の少ないレジに向かった。

アイスバーの持ち帰りは時間との勝負である。

――それは、佐賀県小城市の工場で生産された品だった。

私が希少な価値を見出した、この品物。佐賀市内で購入することはたやすい。

現在では、ウェブショッピングで取り寄せることすら可能である。

…しかし、それでは風情が無さすぎる。

私は冷凍庫で大事に保管したアイスバーを1本ずつ消費していた。

――私は一時帰藩の際、このアイス界の至宝“ブラックモンブラン”を潤沢に揃える施設を見た。

佐賀バルーンミュージアムの1階にある「佐賀工房」のショップである。

しかも冷凍庫には“ストロベリー”や“抹茶”味のブラックモンブランまで備える様子だ。

私から見れば、“黄金郷”に等しい品揃えだった。

――しかし行程に余裕のなかった私は思った。「この場には、次の帰藩の際に立ち寄るべし」と。

しかし年が明け、新型コロナウイルスが猛威を奮う。

“疫病”の蔓延が高い壁となって、私と佐賀との間を隔てたのである。

――愕然と膝をつく私。しかし…

誰かの声が聞こえたような気がする。

「あきらめるな!まだ“ミルクック”が3本も残っているではないか!」

「その、お声はもしや…!」

私は、遠く西の空を見遣ったのである。

…以上です。着地点のよくわからない文章ににお付き合いいただいた方。ありがとうございます。

たぶん、私は皆様より感染リスクの高い地域におります。

そのため、残念ながら佐賀への帰藩を自粛しているところです。

皆様も充分にお気をつけて。

2020年04月22日

第8話「黒船来航」⑩

こんばんは。前回の続きです。

――佐賀城下を早馬が駆ける。

パカラッ!パカラッ!

…ものすごい土煙をあげて馬が行く。

ブヒヒーン!

…走り続けた馬。城門を前にして急停止する。

馬から降りた使者。大声で伝える。

「江戸より急の知らせである!!」

佐賀城の門番も大きい声を返す。

「お勤め、ご苦労である!」

――ブヘ…!ボヘヘッ…!馬の鼻息も荒い。

「お前もご苦労さんじゃった…」

様子を伺いにきた役人が、馬の背を撫でる。

「よし、馬もよく休ませてやれ!」

「へいっ!」

…ボヘッ♪

――さて、現在の暦では7月にあたる夏の盛り。旧暦六月、江戸から佐賀への早馬が繰り返される。

第一報は、佐賀藩士・福地が浦賀で見た「黒船来航」。

そして、鍋島直正には、次々と続報が入る。

「黒船は江戸湾内で、空砲を撃ったり、測量を行うなど勝手の振舞い!」

「艦隊の提督に、長崎に回るよう命じるも応じず!」

佐賀藩は長崎防衛のため、沖合の離島(伊王島・神ノ島地区)に砲台を設置している。

ペリーの艦隊が長崎回航に応じれば、佐賀藩が蒸気船と対峙することになる。

――事態の推移によっては、長崎港でペリー艦隊との衝突も想定される。

鍋島直正は、側近たちに指令を出していく。

「池田!ただちに長崎に向かえ!」

「ははっ!」

池田半九郎が長崎に派遣される。藩政改革では、都市計画を担当した。その努力もあってか、佐賀城下は「雨戸を開けて眠れる」ほど治安が良かったと伝わる。

そして、有能さを見込まれた池田には次のミッションが課されていた。今は長崎警備の調整役として、走り回る。

――第一報から10日経過。また「ヒヒーン!」と早馬が到着する。

第二報の展開である。

「公儀(幕府)が久里浜(横須賀)で、“アメリカ国書”を受け取ったとあります!」

直正は、釈然としない表情である。

「ひとまず、艦隊は退散したようじゃな。」

直正は、長崎以外での“国書”の受領に否定的だった。

外国の圧力に押され続ければ、要求がエスカレートしていく可能性が高い。

――しかし、幕府も意外にしたたかにペリーを躱(かわ)していた。

将軍の病気を理由として、ペリーにこう伝える。

「今は返答いたしかねる!1年後に、また来られよ!」

幕府は“国書”の受領には妥協したが「権限のある人物はしゃべらない」作戦を取る。返答の時期以外は、何ら約束をしないままペリーを帰すことには成功した。

――第一報から20日経過。また、佐賀に早馬が駆け込む。

「申し上げます!」

幕府の第12代将軍・徳川家慶の逝去の報であった。

「かような時に、上様まで…」

難しい表情をする、直正。

「もう1つ、大事な御用が…」

家来が語り始める。直正は、次の言葉を待った。

――老中・阿部正弘は“計画”を実行に移していた。ペリー来航後、最初の一手である。

幕府の威信には関わるが、外様大名の佐賀藩に頼ることを決めた、阿部正弘。将軍が世を去った当日、佐賀藩の留守居役を江戸城に呼び出した。

鍋島直正あての依頼はこうだった。

「大砲200門を急ぎ鋳造し、公儀(幕府)に納めてほしい。」

――この幕府の無茶振りは、直正の側近“鍋島夏雲(市佑)”が日記に残している。

「長崎の台場もある。さすがに大砲200門は無理じゃ!」

「はっ。30門でも難しゅうございます。」

直正に応えているのは、鍋島夏雲。現在の佐賀県上峰町に領地を持つ重臣である。

「なれば、もう1つ造るか。」

「まさか…」

――その“まさか”である。当時の日本で唯一、佐賀でだけ稼働している反射炉を、もう1つ築く。

直正は日本で初めて稼働した“築地反射炉”に続き、幕府のために「量産用の反射炉」を築くことを決めた。

「黒船来航」を経て、幕末佐賀藩の“産業革命”は加速していくのである。

(第9話「和親条約」に続く)

――佐賀城下を早馬が駆ける。

パカラッ!パカラッ!

…ものすごい土煙をあげて馬が行く。

ブヒヒーン!

…走り続けた馬。城門を前にして急停止する。

馬から降りた使者。大声で伝える。

「江戸より急の知らせである!!」

佐賀城の門番も大きい声を返す。

「お勤め、ご苦労である!」

――ブヘ…!ボヘヘッ…!馬の鼻息も荒い。

「お前もご苦労さんじゃった…」

様子を伺いにきた役人が、馬の背を撫でる。

「よし、馬もよく休ませてやれ!」

「へいっ!」

…ボヘッ♪

――さて、現在の暦では7月にあたる夏の盛り。旧暦六月、江戸から佐賀への早馬が繰り返される。

第一報は、佐賀藩士・福地が浦賀で見た「黒船来航」。

そして、鍋島直正には、次々と続報が入る。

「黒船は江戸湾内で、空砲を撃ったり、測量を行うなど勝手の振舞い!」

「艦隊の提督に、長崎に回るよう命じるも応じず!」

佐賀藩は長崎防衛のため、沖合の離島(伊王島・神ノ島地区)に砲台を設置している。

ペリーの艦隊が長崎回航に応じれば、佐賀藩が蒸気船と対峙することになる。

――事態の推移によっては、長崎港でペリー艦隊との衝突も想定される。

鍋島直正は、側近たちに指令を出していく。

「池田!ただちに長崎に向かえ!」

「ははっ!」

池田半九郎が長崎に派遣される。藩政改革では、都市計画を担当した。その努力もあってか、佐賀城下は「雨戸を開けて眠れる」ほど治安が良かったと伝わる。

そして、有能さを見込まれた池田には次のミッションが課されていた。今は長崎警備の調整役として、走り回る。

――第一報から10日経過。また「ヒヒーン!」と早馬が到着する。

第二報の展開である。

「公儀(幕府)が久里浜(横須賀)で、“アメリカ国書”を受け取ったとあります!」

直正は、釈然としない表情である。

「ひとまず、艦隊は退散したようじゃな。」

直正は、長崎以外での“国書”の受領に否定的だった。

外国の圧力に押され続ければ、要求がエスカレートしていく可能性が高い。

――しかし、幕府も意外にしたたかにペリーを躱(かわ)していた。

将軍の病気を理由として、ペリーにこう伝える。

「今は返答いたしかねる!1年後に、また来られよ!」

幕府は“国書”の受領には妥協したが「権限のある人物はしゃべらない」作戦を取る。返答の時期以外は、何ら約束をしないままペリーを帰すことには成功した。

――第一報から20日経過。また、佐賀に早馬が駆け込む。

「申し上げます!」

幕府の第12代将軍・徳川家慶の逝去の報であった。

「かような時に、上様まで…」

難しい表情をする、直正。

「もう1つ、大事な御用が…」

家来が語り始める。直正は、次の言葉を待った。

――老中・阿部正弘は“計画”を実行に移していた。ペリー来航後、最初の一手である。

幕府の威信には関わるが、外様大名の佐賀藩に頼ることを決めた、阿部正弘。将軍が世を去った当日、佐賀藩の留守居役を江戸城に呼び出した。

鍋島直正あての依頼はこうだった。

「大砲200門を急ぎ鋳造し、公儀(幕府)に納めてほしい。」

――この幕府の無茶振りは、直正の側近“鍋島夏雲(市佑)”が日記に残している。

「長崎の台場もある。さすがに大砲200門は無理じゃ!」

「はっ。30門でも難しゅうございます。」

直正に応えているのは、鍋島夏雲。現在の佐賀県上峰町に領地を持つ重臣である。

「なれば、もう1つ造るか。」

「まさか…」

――その“まさか”である。当時の日本で唯一、佐賀でだけ稼働している反射炉を、もう1つ築く。

直正は日本で初めて稼働した“築地反射炉”に続き、幕府のために「量産用の反射炉」を築くことを決めた。

「黒船来航」を経て、幕末佐賀藩の“産業革命”は加速していくのである。

(第9話「和親条約」に続く)

2020年04月20日

第8話「黒船来航」⑨

こんばんは。

1852年の秋にアメリカ東海岸から、日本に向けた航海を始めたペリー提督。年を越して1853年の夏、およそ7か月半の航海を経て、浦賀(神奈川)沖に出現します。

――4隻で編成されたアメリカの艦隊。うち2隻が蒸気船である。

大型の蒸気艦船で日本に向かうことは、ペリー提督の強いリクエストだった。

「さぁ、日本人たちよ。“偉大なアメリカ”に驚け!」

――もうもうと上がる黒煙。船の側面で巨大な“外輪”が水を掻いている。

ガシュ…ガシュ…ガシュ…

遠目には“水車”が、自らの意思で回っているようである。

「なんだ、あれは!?」

「船が煙を吹いておるぞ!」

近隣に詰めていた、浦賀奉行所など幕府の役人は、わずか60人ほど。大急ぎで様子を伺う。

――海岸の高台にどんどん集まる野次馬。江戸時代の庶民は、物見が大好きである。

大急ぎで駆け付けた佐賀藩士。福地寿兵衛という名だ。

「やはり蒸気仕掛けか…船足も早か。」

ワーワーと騒ぎ立てる物見の衆。佐賀藩士・福地は冷静に状況を見ている。

「あれが長崎に回れば、佐賀が戦わんばならんか…」

ペリー艦隊は、蒸気機関を搭載していることを、やたらと強調していた。技術力の差を見せつけて、日本への威圧を狙っているのである。

――当時、日本の表玄関は長崎である。まず、幕府は「長崎に回航せよ」と通告することになる。

それは長崎の砲台で、この蒸気船を佐賀藩が迎え撃つ可能性を意味する。

「急ぎ、佐賀に知らせんば!」

ペリーが散々アピールする蒸気船だが、守る側が鉄製大砲を持つ場合には、大きい弱点がある。蒸気船の“外輪”がむき出しのため、駆動部を狙い撃ちされてしまうのだ。

――当時のアメリカは、アジア大陸進出に出遅れた“若い国”。

今回は“外交儀礼”を完全に無視して、巻き返しを図っていた。

城にいる将軍を威圧するかのように、江戸湾に進入し大砲を鳴らす。

ドーン!ドーン!

空砲だと知るや、庶民は呑気に物見遊山を続ける。

「やはり夏は花火だねぃ!粋だねぇ!」

「た~まや!ってか。」

一方、諸藩の江戸屋敷は騒然とする。沿岸の警備に人を派遣せねばならない。

「固め(防衛)の兵を集めろ!」

「急げ!時が無い!」

――時を経て、佐賀藩士・福地による「黒船来航」の一報は、鍋島直正に届く。

「傲慢(ごうまん)の振舞い!許し難し!」

直正が、いつになく大きい声を出す。

その怒りは“表玄関”ではなく“縁側”から侵入するような真似をしたペリーに向けられている。

しかし、それは異国の脅威を説く直正の意見に、本気で応えなかった幕府に対しての憤りでもあった。

(続く)

1852年の秋にアメリカ東海岸から、日本に向けた航海を始めたペリー提督。年を越して1853年の夏、およそ7か月半の航海を経て、浦賀(神奈川)沖に出現します。

――4隻で編成されたアメリカの艦隊。うち2隻が蒸気船である。

大型の蒸気艦船で日本に向かうことは、ペリー提督の強いリクエストだった。

「さぁ、日本人たちよ。“偉大なアメリカ”に驚け!」

――もうもうと上がる黒煙。船の側面で巨大な“外輪”が水を掻いている。

ガシュ…ガシュ…ガシュ…

遠目には“水車”が、自らの意思で回っているようである。

「なんだ、あれは!?」

「船が煙を吹いておるぞ!」

近隣に詰めていた、浦賀奉行所など幕府の役人は、わずか60人ほど。大急ぎで様子を伺う。

――海岸の高台にどんどん集まる野次馬。江戸時代の庶民は、物見が大好きである。

大急ぎで駆け付けた佐賀藩士。福地寿兵衛という名だ。

「やはり蒸気仕掛けか…船足も早か。」

ワーワーと騒ぎ立てる物見の衆。佐賀藩士・福地は冷静に状況を見ている。

「あれが長崎に回れば、佐賀が戦わんばならんか…」

ペリー艦隊は、蒸気機関を搭載していることを、やたらと強調していた。技術力の差を見せつけて、日本への威圧を狙っているのである。

――当時、日本の表玄関は長崎である。まず、幕府は「長崎に回航せよ」と通告することになる。

それは長崎の砲台で、この蒸気船を佐賀藩が迎え撃つ可能性を意味する。

「急ぎ、佐賀に知らせんば!」

ペリーが散々アピールする蒸気船だが、守る側が鉄製大砲を持つ場合には、大きい弱点がある。蒸気船の“外輪”がむき出しのため、駆動部を狙い撃ちされてしまうのだ。

――当時のアメリカは、アジア大陸進出に出遅れた“若い国”。

今回は“外交儀礼”を完全に無視して、巻き返しを図っていた。

城にいる将軍を威圧するかのように、江戸湾に進入し大砲を鳴らす。

ドーン!ドーン!

空砲だと知るや、庶民は呑気に物見遊山を続ける。

「やはり夏は花火だねぃ!粋だねぇ!」

「た~まや!ってか。」

一方、諸藩の江戸屋敷は騒然とする。沿岸の警備に人を派遣せねばならない。

「固め(防衛)の兵を集めろ!」

「急げ!時が無い!」

――時を経て、佐賀藩士・福地による「黒船来航」の一報は、鍋島直正に届く。

「傲慢(ごうまん)の振舞い!許し難し!」

直正が、いつになく大きい声を出す。

その怒りは“表玄関”ではなく“縁側”から侵入するような真似をしたペリーに向けられている。

しかし、それは異国の脅威を説く直正の意見に、本気で応えなかった幕府に対しての憤りでもあった。

(続く)

2020年04月19日

第8話「黒船来航」⑧

こんばんは。

前回の続きです。アメリカの艦隊が日本に現れるとの情報。

長崎警備を担当する佐賀藩、福岡藩。そして“琉球”の交易ルートを抑えている薩摩藩には、幕府からも連絡が回っていました。

しかし、その情報は“噂話”として、既に諸大名にも伝わっていたのです。

――老中・阿部正弘も嘆息していた。

「此度は、切り抜けられるであろうか…」

阿部正弘は、幕府の老中のリーダー(老中首座)である。

――この時点から、およそ7年ばかり前。1846年。

アメリカの艦船が日本に来航し、開国の要求をしたことがある。出現したのは、浦賀沖。艦隊を率いていたのは、アメリカ海軍代将のビドル。

幕府側はビドルに、はっきりと伝えた。

「我が国では“鎖国”を行っている。ご用があれば長崎に回られよ。」

――長崎への回航は拒否したが、終始、穏便な態度だったビドル。帰国後、「臆病者!」と批判された。

ビドルの弁明である。

「私は本国(アメリカ)の指示に従い、紳士的にふるまっただけだ!何故に批判される!?」

この経過もあり、老中・阿部正弘には、提督ペリーの態度は予測できていた。

「アメリカが来航するならば、今度は強硬策で来るだろう」と。

――「天保の改革」の老中・水野忠邦の失脚から、10年近い歳月が流れた。

阿部正弘は、この間ずっと老中として江戸にいる。

領国である福山藩(広島)に帰ったのは、十数年前に1度きりである。

国政の実質的なトップは、忙し過ぎるのである。太目の体型のせいか、時おり、息苦しそうにも見える。

――逆に、鍋島直正は「百日大名」と言われる、長崎警護の担当。江戸にいる期間が短い。

直正の江戸での滞在は慌ただしい。本日は城まで足を運ぶ。

「作事(さくじ)のお許しをいただいた、長崎の台場につき、お耳に入れまする。」

老中・阿部正弘の表情が明るくなる。

「おおっ、肥前守(直正)。恙(つつが)なく、進んでおるか!」

「浅瀬の埋め立てに難儀しましたが、概ね仕上がり申した。」

「さすが、肥前!なんと頼もしいことだ。」

「御用金など、お気遣いをいただきましたゆえ、滞りなく進み申した。」

――20年近く前、佐賀城の火災に伴う再建の頃から、大事業のたびに幕府より資金を借入れる佐賀藩。

しかし、日本の表玄関・長崎港の防衛費用は、本来なら幕府持ちである。

また、福岡藩は砲台を設置する離島が、佐賀藩領であることを理由に関わろうとしなかった。

鍋島直正の報告は続く。

「また、佐賀で鋳立(いたて)ました、鉄(くろがね)の砲を並べております。」

「肥前守、見事な働きじゃ。感じ入った!」

佐賀藩は、わざわざ幕府にお願いして許可を取り、独力で長崎港を“要塞”にしたのである。直正の堂々たる成果報告は、幕府や諸藩への“警鐘”でもあった。

一方で、感心しているばかりの老中・阿部正弘。

――表面上は幕府中枢は“無策”のように見える。しかし、直正が退出した後。

老中・阿部正弘、側近の“川路聖謨(としあきら)”を呼び寄せる。

この川路は、阿部が取り立てた。勘定奉行に出世している。

痘痕(あばた)が目立つ顔、大きく窪んだ目…特徴のある見た目だが、それ以上に、利発な人物であることが気配に表れる。

「先ほど、鍋島肥前と話をした。」

「はっ、存じております。ほぼ長崎の台場を仕上げていると。」

「川路…もしものときは、鍋島肥前を頼るぞ。」

「はっ、賢明なご判断かと。」

「川路、段取りを頼む。」

「算段は既に付けております。お目通しを。」

川路は、身分ではなく能力で出世した人物。

老中・阿部正弘は、有能な人物を次々に登用した。海軍の創設を主張する“勝海舟”、アメリカに渡り西洋事情に通じる“ジョン万次郎”などが好例である。

――川路の資金計画が、老中・阿部正弘に渡された。もちろん極秘の内容である。

そこには佐賀藩に鉄製大砲を発注する前提で、幕府への借金返済を免除する計画があった。

「無用な支度に終われば良いのだが…」

「申し上げます!水戸様が、ご面会を求めておられます。」

また、呼び出される阿部正弘。

「水戸のご老公か…油断なく、お話をお伺いせねばな…」

次の面談相手は、水戸藩・徳川斉昭。“烈公”と呼ばれる激しい人物。“攘夷”の急先鋒である。

阿部正弘は、人の話を最後まで良く聞いた。自身は元から“開国派”だったが、いかに対立を少なく“最善手”を選ぶかに苦心していた。

(続く)

前回の続きです。アメリカの艦隊が日本に現れるとの情報。

長崎警備を担当する佐賀藩、福岡藩。そして“琉球”の交易ルートを抑えている薩摩藩には、幕府からも連絡が回っていました。

しかし、その情報は“噂話”として、既に諸大名にも伝わっていたのです。

――老中・阿部正弘も嘆息していた。

「此度は、切り抜けられるであろうか…」

阿部正弘は、幕府の老中のリーダー(老中首座)である。

――この時点から、およそ7年ばかり前。1846年。

アメリカの艦船が日本に来航し、開国の要求をしたことがある。出現したのは、浦賀沖。艦隊を率いていたのは、アメリカ海軍代将のビドル。

幕府側はビドルに、はっきりと伝えた。

「我が国では“鎖国”を行っている。ご用があれば長崎に回られよ。」

――長崎への回航は拒否したが、終始、穏便な態度だったビドル。帰国後、「臆病者!」と批判された。

ビドルの弁明である。

「私は本国(アメリカ)の指示に従い、紳士的にふるまっただけだ!何故に批判される!?」

この経過もあり、老中・阿部正弘には、提督ペリーの態度は予測できていた。

「アメリカが来航するならば、今度は強硬策で来るだろう」と。

――「天保の改革」の老中・水野忠邦の失脚から、10年近い歳月が流れた。

阿部正弘は、この間ずっと老中として江戸にいる。

領国である福山藩(広島)に帰ったのは、十数年前に1度きりである。

国政の実質的なトップは、忙し過ぎるのである。太目の体型のせいか、時おり、息苦しそうにも見える。

――逆に、鍋島直正は「百日大名」と言われる、長崎警護の担当。江戸にいる期間が短い。

直正の江戸での滞在は慌ただしい。本日は城まで足を運ぶ。

「作事(さくじ)のお許しをいただいた、長崎の台場につき、お耳に入れまする。」

老中・阿部正弘の表情が明るくなる。

「おおっ、肥前守(直正)。恙(つつが)なく、進んでおるか!」

「浅瀬の埋め立てに難儀しましたが、概ね仕上がり申した。」

「さすが、肥前!なんと頼もしいことだ。」

「御用金など、お気遣いをいただきましたゆえ、滞りなく進み申した。」

――20年近く前、佐賀城の火災に伴う再建の頃から、大事業のたびに幕府より資金を借入れる佐賀藩。

しかし、日本の表玄関・長崎港の防衛費用は、本来なら幕府持ちである。

また、福岡藩は砲台を設置する離島が、佐賀藩領であることを理由に関わろうとしなかった。

鍋島直正の報告は続く。

「また、佐賀で鋳立(いたて)ました、鉄(くろがね)の砲を並べております。」

「肥前守、見事な働きじゃ。感じ入った!」

佐賀藩は、わざわざ幕府にお願いして許可を取り、独力で長崎港を“要塞”にしたのである。直正の堂々たる成果報告は、幕府や諸藩への“警鐘”でもあった。

一方で、感心しているばかりの老中・阿部正弘。

――表面上は幕府中枢は“無策”のように見える。しかし、直正が退出した後。

老中・阿部正弘、側近の“川路聖謨(としあきら)”を呼び寄せる。

この川路は、阿部が取り立てた。勘定奉行に出世している。

痘痕(あばた)が目立つ顔、大きく窪んだ目…特徴のある見た目だが、それ以上に、利発な人物であることが気配に表れる。

「先ほど、鍋島肥前と話をした。」

「はっ、存じております。ほぼ長崎の台場を仕上げていると。」

「川路…もしものときは、鍋島肥前を頼るぞ。」

「はっ、賢明なご判断かと。」

「川路、段取りを頼む。」

「算段は既に付けております。お目通しを。」

川路は、身分ではなく能力で出世した人物。

老中・阿部正弘は、有能な人物を次々に登用した。海軍の創設を主張する“勝海舟”、アメリカに渡り西洋事情に通じる“ジョン万次郎”などが好例である。

――川路の資金計画が、老中・阿部正弘に渡された。もちろん極秘の内容である。

そこには佐賀藩に鉄製大砲を発注する前提で、幕府への借金返済を免除する計画があった。

「無用な支度に終われば良いのだが…」

「申し上げます!水戸様が、ご面会を求めておられます。」

また、呼び出される阿部正弘。

「水戸のご老公か…油断なく、お話をお伺いせねばな…」

次の面談相手は、水戸藩・徳川斉昭。“烈公”と呼ばれる激しい人物。“攘夷”の急先鋒である。

阿部正弘は、人の話を最後まで良く聞いた。自身は元から“開国派”だったが、いかに対立を少なく“最善手”を選ぶかに苦心していた。

(続く)