2022年03月01日

「風の強い日はお嫌いですか?」

こんばんは。

前回、“みやき町”を語ると思いきや、隣県・福岡の久留米の事ばかり書いてしまいました。

タイトルで何かに気づく方は『ゾンビランドサガ』をご覧になったのでしょう。それはそうと、みやき町について書き足らないので「リベンジ(?)」を試みます。

佐賀の“音風景”の表現も試しますが、擬音語の表現は、人によるところがあります。表記した音は私の感覚です。

――チックタック、チックタック…

随分とデカい“秒針”のような音が響く。JR長崎本線の車窓からは、佐賀平野の景色が移ろう。各駅停車で県内を行く日の記憶である。

駅に停まる時には“ピンポーン、ピンポーン”と少し間延びしたような音がする。ちなみにホームで電車待ちをする時の“プルルルル…”には、毎度驚く。現在、私が住む街に比べて、警報音が相当大きいのだ。

ガラガラッ…とドアは空いた。開いた扉から涼しい空気が流れ込む。

――「もう少し佐賀の風でも、感じておくか…」

私の記憶が確かならば、中原(なかばる)駅にて電車は少し停まっていた。座席を立った私は、やや曇り空にミスト(霧)のような水蒸気を含む風に当たる。

そして数年後に日々、佐賀についての記事を書き続ける事になろうとは思いも寄らなかった。

肺に行き渡るように、目いっぱいの呼吸をしておいた。あとで知ったのだが、みやき町は、“風の名所”でもあるようだ。

――“名所”と知るよしもなかったが、「都会とは、風が違う…」とは感じた。

佐賀県内で暮らす叔父上が撮っていた写真。みやき町の“綾部八幡神社”である。地図で確認すると、その中原駅から見て北側だ。日本最古の気象台と称され、風の神様として有名という。

テレビでも見た記憶があるが、名物は“ぼたもち”と聞く。しかも、鎌倉期に源頼朝の奥州征伐で活躍し、凱旋した肥前国の武将・綾部氏を祝して…と八百年くらい前からの由緒があるそうだ。

なお知ったばかりの情報なので、詳しい解説はできない。とにかく“ぼたもち”は美味しいらしい。

――長崎本線の南側にも名所が。

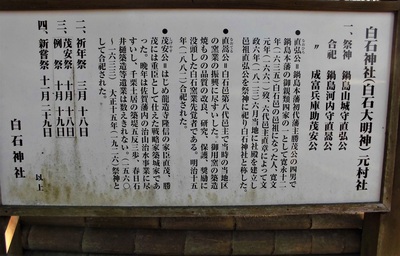

みやき町のご領主で、文久年間(1861年~)頃には佐賀藩の主要な重役となっていた、鍋島直暠(なおてる)公。

“白石神社”のご祭神の一柱である。実は、私が書く“本編”第17話でも登場いただいている。

〔参照(後半):第17話「佐賀脱藩」⑥(空の向こうのあなたへ)〕

幕末期の佐賀藩で、勤王派の中心的な組織となった“義祭同盟”の式典にも初期から参加した方だとは幾度か書いた。しかし、セリフのある登場は初めてだったかもしれない。

〔参照(中盤):「主にみやき町民の方を対象にしたつぶやき」〕

――佐賀七賢人では最年少の大隈八太郎(重信)。

みやき町のご領主(邑主)で、当時の佐賀藩中枢にいた重臣・鍋島直暠とは身分の差はあれど、世代が近い。主要登場人物では大木喬任(民平)と同年で、文久年間には30歳前後。大隈から見ると、6歳ほど年上。

複数の書籍で、長崎で活動した大隈に様々な許可を与えたと記されていた。“上司”的なポジションであったのだろうか。

この頃の大隈重信の行動は、語学研修や貿易業務や、あるいは鉱山探索のようなことまで、とにかく色々と関わっている。

――大隈が“上役”を利用したのか、“上役”が大隈を走らせたのか…

許可を与えた側の鍋島直暠の人物像まで、私の浅い調べでは届いていない。

これは想像の域を出ないのだが、半ば面白がって、いろいろと突っ走る大隈に“許可”も出していたのではないか。その時の経験が、のちの大隈重信を育てて、明治期の近代化の力になったのではないか。

私の空想では、今と変わらぬ“みやき町”の風に吹かれ、地元名産の陶磁器・白石焼の発展に注力する、まだ若いご領主の姿が浮かぶ。

「大隈にでも、販路を拓かせてみるか…」とを、画策しているイメージなのだ。

――風の強い日は嫌いじゃない…

「いや強く吹いては困る日もあるのだが、行事ごとがあると大変なのだが…」という側面はある。

しかし、あの時。みやき町で触れたホームからの風は心地よかった。また風を感じに行きたい。

結構な年代になってから、佐賀県内を走り回ることになった叔父上からの写真で、私には“聖地”が増えていくのである。

前回、“みやき町”を語ると思いきや、隣県・福岡の久留米の事ばかり書いてしまいました。

タイトルで何かに気づく方は『ゾンビランドサガ』をご覧になったのでしょう。それはそうと、みやき町について書き足らないので「リベンジ(?)」を試みます。

佐賀の“音風景”の表現も試しますが、擬音語の表現は、人によるところがあります。表記した音は私の感覚です。

――チックタック、チックタック…

随分とデカい“秒針”のような音が響く。JR長崎本線の車窓からは、佐賀平野の景色が移ろう。各駅停車で県内を行く日の記憶である。

駅に停まる時には“ピンポーン、ピンポーン”と少し間延びしたような音がする。ちなみにホームで電車待ちをする時の“プルルルル…”には、毎度驚く。現在、私が住む街に比べて、警報音が相当大きいのだ。

ガラガラッ…とドアは空いた。開いた扉から涼しい空気が流れ込む。

――「もう少し佐賀の風でも、感じておくか…」

私の記憶が確かならば、中原(なかばる)駅にて電車は少し停まっていた。座席を立った私は、やや曇り空にミスト(霧)のような水蒸気を含む風に当たる。

そして数年後に日々、佐賀についての記事を書き続ける事になろうとは思いも寄らなかった。

肺に行き渡るように、目いっぱいの呼吸をしておいた。あとで知ったのだが、みやき町は、“風の名所”でもあるようだ。

――“名所”と知るよしもなかったが、「都会とは、風が違う…」とは感じた。

佐賀県内で暮らす叔父上が撮っていた写真。みやき町の“綾部八幡神社”である。地図で確認すると、その中原駅から見て北側だ。日本最古の気象台と称され、風の神様として有名という。

テレビでも見た記憶があるが、名物は“ぼたもち”と聞く。しかも、鎌倉期に源頼朝の奥州征伐で活躍し、凱旋した肥前国の武将・綾部氏を祝して…と八百年くらい前からの由緒があるそうだ。

なお知ったばかりの情報なので、詳しい解説はできない。とにかく“ぼたもち”は美味しいらしい。

――長崎本線の南側にも名所が。

みやき町のご領主で、文久年間(1861年~)頃には佐賀藩の主要な重役となっていた、鍋島直暠(なおてる)公。

“白石神社”のご祭神の一柱である。実は、私が書く“本編”第17話でも登場いただいている。

〔参照(後半):

幕末期の佐賀藩で、勤王派の中心的な組織となった“義祭同盟”の式典にも初期から参加した方だとは幾度か書いた。しかし、セリフのある登場は初めてだったかもしれない。

〔参照(中盤):

――佐賀七賢人では最年少の大隈八太郎(重信)。

みやき町のご領主(邑主)で、当時の佐賀藩中枢にいた重臣・鍋島直暠とは身分の差はあれど、世代が近い。主要登場人物では大木喬任(民平)と同年で、文久年間には30歳前後。大隈から見ると、6歳ほど年上。

複数の書籍で、長崎で活動した大隈に様々な許可を与えたと記されていた。“上司”的なポジションであったのだろうか。

この頃の大隈重信の行動は、語学研修や貿易業務や、あるいは鉱山探索のようなことまで、とにかく色々と関わっている。

――大隈が“上役”を利用したのか、“上役”が大隈を走らせたのか…

許可を与えた側の鍋島直暠の人物像まで、私の浅い調べでは届いていない。

これは想像の域を出ないのだが、半ば面白がって、いろいろと突っ走る大隈に“許可”も出していたのではないか。その時の経験が、のちの大隈重信を育てて、明治期の近代化の力になったのではないか。

私の空想では、今と変わらぬ“みやき町”の風に吹かれ、地元名産の陶磁器・白石焼の発展に注力する、まだ若いご領主の姿が浮かぶ。

「大隈にでも、販路を拓かせてみるか…」とを、画策しているイメージなのだ。

――風の強い日は嫌いじゃない…

「いや強く吹いては困る日もあるのだが、行事ごとがあると大変なのだが…」という側面はある。

しかし、あの時。みやき町で触れたホームからの風は心地よかった。また風を感じに行きたい。

結構な年代になってから、佐賀県内を走り回ることになった叔父上からの写真で、私には“聖地”が増えていくのである。