2022年10月04日

連続ブログ小説「聖地の剣」(18)“ご不興”を買う者

こんばんは。

佐賀城本丸歴史館(御殿)の奥へと進み、殿様の居室・御座間(ござのま)で、“ご挨拶”を行った私。

この日は断続的に雨が降っていましたが、座礼から立ち上がるや否や、急に強まる風がガタガタと、御殿の建具を揺らし始めます。

こうまで天気が急変すると、何だか胸がザワザワとしてきます。やや薄暗くなる部屋から、鍋島直正公の肖像パネルにさらに一礼をして退出しました。

――突如、嵐の予感がする。これは、危うい空模様だ。

偶然にしては、間が悪い。またたく間に荒天となったので、まさか殿様の御前で、“ご無礼”があったのでは…とまで感じる。

幸い、しばらくは佐賀城の“本丸御殿”の展示をを見て回るところだ。

出先でのずぶ濡れは帰路を考えると避けたい。ひとまず雨粒を受けない屋内での行程を続ける。

――「もしや、殿の“ご不興”を買ってしまったか…?」

この荒れた天気が、殿様のご機嫌によるものと仮定すれば、思い当たる節は、色々とある。

延々と語り続けてはいるが、私のような者が、佐賀の歴史を声高に語って良いものか…と考える事もよくある。

しかし、私は幕末期に日本を近代へと導いた佐賀藩の真価を知ってしまった。語らずにはいられないのも、人の性(さが)と言うべきなのか。

――なるべく“本編”を書く時には、

佐賀の殿様・鍋島直正の、名君ぶりが伝わるようには意識する。明治維新の雄藩では、これだけトップが藩全体を掌握し続けられた例を知らないのだ。

一方で、愛娘を心配し過ぎて落ち込む、胃腸が悪いのに早食いをやめない、苦手のヘビが出れば挙動不審…と格好良くばかりは書いていない。

それが、鍋島直正という人物の実像に近いのでは?と考えるからだ。本来は明るい気性のお殿様だったという話も聞く。

――しかし、“肖像パネル”の直正公は、渋い表情をなさっていた。

藩主の就任直後から借金の返済に追われ、浪費をやめない先代や旧臣との調整に苦慮。そして、日本の表玄関・長崎港の警備への重圧を抱えていた。

技術力に差がある欧米列強に立ち向かい、佐賀藩で長崎に台場を築くなど独力で対策も進める。

幕府はなかなか動いてくれず、他の雄藩も勝手な行動をするので、話し合うにも、気苦労が絶えなかったらしい。

領民たちの貧困・災害・疫病に対策を取るのはもちろん、不祥事を起こす家来にまで責任を感じるものだから、大変な胃痛持ちだったと聞いている。

――「殿のお気持ちを、なるべくお察しして書くつもりだが…」

強い風に続いて、外には雨も降る様子だが、今のところは、館内を見学中なので影響はない。

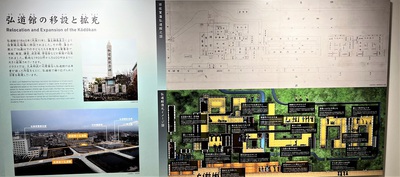

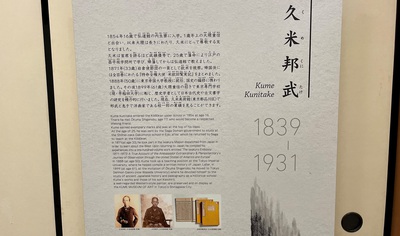

佐賀の藩校・弘道館の展示に至る。ここで、久米邦武(丈一郎)の説明パネルがあった。“本編”にもよく登場する、大隈重信の1歳年下の友人だ。

父親が有田皿山の代官を務めた人物なので“有田の坊ちゃん”と表現した。なお、大隈とは老人になっても友達同士だった。

〔参照(前半):第12話「海軍伝習」⑦(有田の“坊ちゃん”)〕

構成上、久米が大隈の神経を逆なでする発言をして、大隈がその度、何だか演説調で反論するという展開で話を進めることもある。

〔参照①:第16話「攘夷沸騰」①(砂塵を呼ぶ男)〕

〔参照②(後半):第15話「江戸動乱」⑯(殿を守れ!)〕

――実はこの久米邦武も、あまり“空気を読まない”タイプと感じている。

藩校で首席になるほどの秀才だが、鍋島直正(閑叟)が同座する勉強会でも、臆せずに持論を語ったそうだ。

直正公の“ご不興”を買うような事も言うので、周囲が久米に忠告したという。

「久米っ…、そいは言い過ぎとよ。大殿さまの御前ばい。控えんね!」とかいう感じだろうか。

たまに不機嫌になるような意見を言う近習だが、鍋島直正は、久米の賢さを認めていたようで、そのあたりも“名君”らしいな…と感じる。

――久米邦武の名は、昔、日本史の教科書でも見た記憶があった。

1891年(明治24年)にある事件が起きている。なお、私が学生だったのは、随分と古い話なので、現在の教科書に載っているかはわからない。

欄外の注釈に載っていたが、その記憶はあった。但し、久米邦武が佐賀の人であることは知らなかった。

そこでは、科学的研究と伝統的な思想との衝突の事例として紹介があった。

久米は「神道は祭天の古俗」と論文に著して、明治維新で力を得た神道家などの関係者から猛反発を受けたようだ。

帝国大学(東京大学)の職を追われ、のちに大隈の創設した東京専門学校(早稲田大学)で研究を続けたという。

――実務能力は高いが、生き方が不器用な“佐賀の者”。

欧米への視察では、西洋の“百科事典”とも評される『米欧回覧実記』を書き上げる。「空気は読まない」が対象の事物を正確に捉える人物という印象だ。

久米邦武は縁のある有田への思い入れが強かったようで、ヨーロッパを視察する時にも当地の陶磁器産業をつぶさに観察したという。

その経験が有田焼の経営組織や販売戦略の近代化に活かされ、世界への雄飛を支えたとも聞く。

ここ数年、佐賀で少し動けば、いちいち感銘を受ける私。外は大雨となっているので、急がずとも良いのだが、やっぱり時間が足らないのだ。

(続く)

佐賀城本丸歴史館(御殿)の奥へと進み、殿様の居室・御座間(ござのま)で、“ご挨拶”を行った私。

この日は断続的に雨が降っていましたが、座礼から立ち上がるや否や、急に強まる風がガタガタと、御殿の建具を揺らし始めます。

こうまで天気が急変すると、何だか胸がザワザワとしてきます。やや薄暗くなる部屋から、鍋島直正公の肖像パネルにさらに一礼をして退出しました。

――突如、嵐の予感がする。これは、危うい空模様だ。

偶然にしては、間が悪い。またたく間に荒天となったので、まさか殿様の御前で、“ご無礼”があったのでは…とまで感じる。

幸い、しばらくは佐賀城の“本丸御殿”の展示をを見て回るところだ。

出先でのずぶ濡れは帰路を考えると避けたい。ひとまず雨粒を受けない屋内での行程を続ける。

――「もしや、殿の“ご不興”を買ってしまったか…?」

この荒れた天気が、殿様のご機嫌によるものと仮定すれば、思い当たる節は、色々とある。

延々と語り続けてはいるが、私のような者が、佐賀の歴史を声高に語って良いものか…と考える事もよくある。

しかし、私は幕末期に日本を近代へと導いた佐賀藩の真価を知ってしまった。語らずにはいられないのも、人の性(さが)と言うべきなのか。

――なるべく“本編”を書く時には、

佐賀の殿様・鍋島直正の、名君ぶりが伝わるようには意識する。明治維新の雄藩では、これだけトップが藩全体を掌握し続けられた例を知らないのだ。

一方で、愛娘を心配し過ぎて落ち込む、胃腸が悪いのに早食いをやめない、苦手のヘビが出れば挙動不審…と格好良くばかりは書いていない。

それが、鍋島直正という人物の実像に近いのでは?と考えるからだ。本来は明るい気性のお殿様だったという話も聞く。

――しかし、“肖像パネル”の直正公は、渋い表情をなさっていた。

藩主の就任直後から借金の返済に追われ、浪費をやめない先代や旧臣との調整に苦慮。そして、日本の表玄関・長崎港の警備への重圧を抱えていた。

技術力に差がある欧米列強に立ち向かい、佐賀藩で長崎に台場を築くなど独力で対策も進める。

幕府はなかなか動いてくれず、他の雄藩も勝手な行動をするので、話し合うにも、気苦労が絶えなかったらしい。

領民たちの貧困・災害・疫病に対策を取るのはもちろん、不祥事を起こす家来にまで責任を感じるものだから、大変な胃痛持ちだったと聞いている。

――「殿のお気持ちを、なるべくお察しして書くつもりだが…」

強い風に続いて、外には雨も降る様子だが、今のところは、館内を見学中なので影響はない。

佐賀の藩校・弘道館の展示に至る。ここで、久米邦武(丈一郎)の説明パネルがあった。“本編”にもよく登場する、大隈重信の1歳年下の友人だ。

父親が有田皿山の代官を務めた人物なので“有田の坊ちゃん”と表現した。なお、大隈とは老人になっても友達同士だった。

〔参照(前半):

構成上、久米が大隈の神経を逆なでする発言をして、大隈がその度、何だか演説調で反論するという展開で話を進めることもある。

〔参照①:

〔参照②(後半):

――実はこの久米邦武も、あまり“空気を読まない”タイプと感じている。

藩校で首席になるほどの秀才だが、鍋島直正(閑叟)が同座する勉強会でも、臆せずに持論を語ったそうだ。

直正公の“ご不興”を買うような事も言うので、周囲が久米に忠告したという。

「久米っ…、そいは言い過ぎとよ。大殿さまの御前ばい。控えんね!」とかいう感じだろうか。

たまに不機嫌になるような意見を言う近習だが、鍋島直正は、久米の賢さを認めていたようで、そのあたりも“名君”らしいな…と感じる。

――久米邦武の名は、昔、日本史の教科書でも見た記憶があった。

1891年(明治24年)にある事件が起きている。なお、私が学生だったのは、随分と古い話なので、現在の教科書に載っているかはわからない。

欄外の注釈に載っていたが、その記憶はあった。但し、久米邦武が佐賀の人であることは知らなかった。

そこでは、科学的研究と伝統的な思想との衝突の事例として紹介があった。

久米は「神道は祭天の古俗」と論文に著して、明治維新で力を得た神道家などの関係者から猛反発を受けたようだ。

帝国大学(東京大学)の職を追われ、のちに大隈の創設した東京専門学校(早稲田大学)で研究を続けたという。

――実務能力は高いが、生き方が不器用な“佐賀の者”。

欧米への視察では、西洋の“百科事典”とも評される『米欧回覧実記』を書き上げる。「空気は読まない」が対象の事物を正確に捉える人物という印象だ。

久米邦武は縁のある有田への思い入れが強かったようで、ヨーロッパを視察する時にも当地の陶磁器産業をつぶさに観察したという。

その経験が有田焼の経営組織や販売戦略の近代化に活かされ、世界への雄飛を支えたとも聞く。

ここ数年、佐賀で少し動けば、いちいち感銘を受ける私。外は大雨となっているので、急がずとも良いのだが、やっぱり時間が足らないのだ。

(続く)