2020年10月10日

「“半沢直樹”の変わった見方」

こんばんは。

最近、当ブログでは週末に入ると雑談が多くなる傾向があります。どうやら仕事で得られるストレスこそが「“本編”を書きたい!」という原動力のようです。

今日は、対象のドラマを見ていない方にはわかりづらい投稿です。「話題になったドラマをこう考えたか…」ぐらいでお読みいただければ幸いです。

――「大河ドラマ」とは、他局のドラマの話ですが…

私もTBS系ドラマ「半沢直樹」を視聴していました。

録画中心で見ていたので、やや遅いコメントです。

7年前に「やられたらやり返す、倍返しだ!」で大ブームとなった作品。第2シリーズまで間が空いたので心配しましたが、結果は、大変な盛り上がりでしたね。

そろそろ秋ドラマも始まる時期です。“半沢ロス”と呼ばれた、ドラマ視聴後の虚脱感から、ようやく抜け出した…という方も多いでしょう。

――よく聞く評論と、似たような感想も持ちました。

金融業界を描いた作品なので、組織の重圧がうまく表現されていると感じます。また「ひと昔前の銀行の姿」というコメントは、よく聞きますね。

窮屈な組織の中でも、不正や理不尽をバッタバッタとなぎ倒す主人公・半沢直樹(堺雅人)。今度は、敵か味方か…大和田(香川照之)との演技の応酬。

勧善懲悪のシナリオに、脇を固める出演者も歌舞伎役者が揃い踏み…「これは時代劇だ!」という意見も、よく出ています。

――ここからは、たぶん私の個人的な見方です。

第1シリーズは半沢直樹にとっては、親の“敵討ち”の話でした。

しかし第2シリーズは銀行があるべき姿を取り戻すため、政治家の不正を暴く…平たく言えば“正義”のために戦っている話だと思いました。

とくに後半からは、主人公・半沢の言動が、江藤新平と重なって見えるのです。

――どの辺りに、半沢直樹と江藤新平の共通項を見い出すかと言うと…

以下、レベル別に解説します。

〔初級編〕

悪役(下っ端)を抑えるときなど、よく使われます。

・半沢が大声で一喝すると、相手の動きが止まる。

⇒江藤新平にも、類似のエピソードが複数あります。

〔中級編〕

悪役(幹部クラス)と対決するときに、よく見られます。

・不正を行った人物を徹底的に追及し、論破する。

⇒明治初期、江藤新平が選択した行動と似通っています。

〔上級編〕

悪役(最後の強敵)と決戦するときに、用いられました。

・公人は国民のために働くべきと、熱弁を振るう。

⇒江藤が生涯追求したテーマは「民のための国づくり」でした。

――その結果、私には第2シリーズ、とくに終盤に半沢直樹が…

「ほぼ江藤新平に見える!」となり、たぶん皆様とは少し違った見方をしていました。現実的には、半沢の行動は“悲劇的”な結末になるリスクが高いでしょう。

実は当初から言及していますが“本編”で描くときに、一番プレッシャーがかかる人物が江藤新平です。

〔参照:「江藤新平」(賢人その6)<前編>〕

「私のような凡人にはこの方の才能は表現できん」と思うことがよくあります。

しかし残されたエピソードを拾い、想像力で補えれば「本来なら“ヒーロー”として描くべき人物」が見えるはず!という気持ちで書いています。

最近、当ブログでは週末に入ると雑談が多くなる傾向があります。どうやら仕事で得られるストレスこそが「“本編”を書きたい!」という原動力のようです。

今日は、対象のドラマを見ていない方にはわかりづらい投稿です。「話題になったドラマをこう考えたか…」ぐらいでお読みいただければ幸いです。

――「大河ドラマ」とは、他局のドラマの話ですが…

私もTBS系ドラマ「半沢直樹」を視聴していました。

録画中心で見ていたので、やや遅いコメントです。

7年前に「やられたらやり返す、倍返しだ!」で大ブームとなった作品。第2シリーズまで間が空いたので心配しましたが、結果は、大変な盛り上がりでしたね。

そろそろ秋ドラマも始まる時期です。“半沢ロス”と呼ばれた、ドラマ視聴後の虚脱感から、ようやく抜け出した…という方も多いでしょう。

――よく聞く評論と、似たような感想も持ちました。

金融業界を描いた作品なので、組織の重圧がうまく表現されていると感じます。また「ひと昔前の銀行の姿」というコメントは、よく聞きますね。

窮屈な組織の中でも、不正や理不尽をバッタバッタとなぎ倒す主人公・半沢直樹(堺雅人)。今度は、敵か味方か…大和田(香川照之)との演技の応酬。

勧善懲悪のシナリオに、脇を固める出演者も歌舞伎役者が揃い踏み…「これは時代劇だ!」という意見も、よく出ています。

――ここからは、たぶん私の個人的な見方です。

第1シリーズは半沢直樹にとっては、親の“敵討ち”の話でした。

しかし第2シリーズは銀行があるべき姿を取り戻すため、政治家の不正を暴く…平たく言えば“正義”のために戦っている話だと思いました。

とくに後半からは、主人公・半沢の言動が、江藤新平と重なって見えるのです。

――どの辺りに、半沢直樹と江藤新平の共通項を見い出すかと言うと…

以下、レベル別に解説します。

〔初級編〕

悪役(下っ端)を抑えるときなど、よく使われます。

・半沢が大声で一喝すると、相手の動きが止まる。

⇒江藤新平にも、類似のエピソードが複数あります。

〔中級編〕

悪役(幹部クラス)と対決するときに、よく見られます。

・不正を行った人物を徹底的に追及し、論破する。

⇒明治初期、江藤新平が選択した行動と似通っています。

〔上級編〕

悪役(最後の強敵)と決戦するときに、用いられました。

・公人は国民のために働くべきと、熱弁を振るう。

⇒江藤が生涯追求したテーマは「民のための国づくり」でした。

――その結果、私には第2シリーズ、とくに終盤に半沢直樹が…

「ほぼ江藤新平に見える!」となり、たぶん皆様とは少し違った見方をしていました。現実的には、半沢の行動は“悲劇的”な結末になるリスクが高いでしょう。

実は当初から言及していますが“本編”で描くときに、一番プレッシャーがかかる人物が江藤新平です。

〔参照:

「私のような凡人にはこの方の才能は表現できん」と思うことがよくあります。

しかし残されたエピソードを拾い、想像力で補えれば「本来なら“ヒーロー”として描くべき人物」が見えるはず!という気持ちで書いています。

2020年10月08日

第14話「遣米使節」⑦(前へ進む者たちへ)

こんばんは。

前回は、江藤新平の結婚を題材としたお話でした。新しい家族を形成した頃、他にも“ライフイベント”が目白押しとなってくる江藤。

江藤の就職予定先は、“火術方目付”という佐賀藩の役職です。下級役人ではありますが、ようやく安定した生活も見えてきたところです。

――佐賀城下。多布施にある理化学研究所“精錬方”。

試験用火薬の見聞に来た、江藤。向学心は相変わらずで、就職前の準備にも余念がない。

「おおっ!“蘭学寮”に居った書生さんやないか。」

“精錬方”の石黒寛次が、江藤の存在に気付く。

石黒は、佐野栄寿(常民)が、京都留学で知り合った友達の1人。技術書の翻訳が得意な“蘭学者”である。

「近々、“火術方”のお役目に就きます。」

――江藤が、いつものよく通る声で、言葉を返した。

「“蘭学寮”は辞めちゃったと聞いたで。勿体(もったい)ないと思うてたんや。」

翻訳家・石黒には、江藤の学力の高さは一目瞭然だったようだ。

かつて“蘭学寮”の学生だった江藤。佐賀藩が所蔵する、西洋の書物を片っ端から読んで見識を高めていた。

「お役目に付けそうで良かったなぁ。」

現代風に言えば“就職内定おめでとう”の意を表す、翻訳家・石黒。

――石黒は、小屋に籠ってオランダ語などの書物を訳す仕事が多い。

もともと石黒寛次は、日本海に面した港町・舞鶴(京都)辺りの出身である。佐野の推薦で、佐賀城下にある研究所“精錬方”に就職した。

…そのため言葉には関西の訛(なま)りがあるが、佐賀藩士である。

「旅支度でございますか。」

江藤が、石黒に問う。

「あぁ、長崎に行く。また海軍の伝習に加わるんでな。」

「オランダの者から直接、教えを受けられるのですね。」

「その通りや。佐野や中村(奇輔)は、もう長崎に居るけどな。」

――この頃“精錬方”のメンバーは、佐賀と長崎の往来で忙しい。

「ほんまは、あんたぐらい賢ければ、伝習を受ける値打ちがあるけどな。」

石黒は“本当は長崎に行きたい”江藤の気持ちを察した。

「…これからは為すべきお役目に励みます。」

江藤は、真面目な答えを返した。

「まぁ、いずれ芽が出ることもあるやろ。佐賀はそういう所のはずや。」

石黒には、江藤の才能が燻(くすぶ)っている…と見えた。

――石黒は“余所(よそ)者”であるが、佐賀藩では重用されている。

「学び続けておれば、佐賀なら幾らでも“好機”がある…いうことや。」

これは、江藤への“励まし”であった。

「まず殿様が余所とは違うからな。賢い連中が“野放し”で動ける。」

石黒が念頭に置くのは、もちろん佐野栄寿(常民)である。

殿・鍋島直正から佐野は、無茶ぶりとも思えるほど様々な命令を受けている。すごく縛られているはずが、石黒には「佐野は“自由”だ」と見えるらしい。

――「自分の頭で考えることが許され、前に進んでいる」から“自由”である。“研究者”である石黒らしい理解の仕方だった。

石黒の励ましは嬉しい反面、江藤には、その立場が羨ましくもあった。下級役人の仕事には、“精錬方”の研究者のような“自由”は無いだろう。

江藤の父・助右衛門(胤光)も上役と衝突して、職を辞した時期があり、江藤も貧乏を甘受してきたのだ。

「いずれは、殿のお役に立たねばならぬ…」

“殿様が余所とは違う”。その言葉が江藤には、響いていた。

――いつになく熱弁を振るった、翻訳家・石黒。

「あ…、また置いて行かれてしもうた。」

いつの間にか、長崎に向かう者たちは出立していた。

(続く)

前回は、江藤新平の結婚を題材としたお話でした。新しい家族を形成した頃、他にも“ライフイベント”が目白押しとなってくる江藤。

江藤の就職予定先は、“火術方目付”という佐賀藩の役職です。下級役人ではありますが、ようやく安定した生活も見えてきたところです。

――佐賀城下。多布施にある理化学研究所“精錬方”。

試験用火薬の見聞に来た、江藤。向学心は相変わらずで、就職前の準備にも余念がない。

「おおっ!“蘭学寮”に居った書生さんやないか。」

“精錬方”の石黒寛次が、江藤の存在に気付く。

石黒は、佐野栄寿(常民)が、京都留学で知り合った友達の1人。技術書の翻訳が得意な“蘭学者”である。

「近々、“火術方”のお役目に就きます。」

――江藤が、いつものよく通る声で、言葉を返した。

「“蘭学寮”は辞めちゃったと聞いたで。勿体(もったい)ないと思うてたんや。」

翻訳家・石黒には、江藤の学力の高さは一目瞭然だったようだ。

かつて“蘭学寮”の学生だった江藤。佐賀藩が所蔵する、西洋の書物を片っ端から読んで見識を高めていた。

「お役目に付けそうで良かったなぁ。」

現代風に言えば“就職内定おめでとう”の意を表す、翻訳家・石黒。

――石黒は、小屋に籠ってオランダ語などの書物を訳す仕事が多い。

もともと石黒寛次は、日本海に面した港町・舞鶴(京都)辺りの出身である。佐野の推薦で、佐賀城下にある研究所“精錬方”に就職した。

…そのため言葉には関西の訛(なま)りがあるが、佐賀藩士である。

「旅支度でございますか。」

江藤が、石黒に問う。

「あぁ、長崎に行く。また海軍の伝習に加わるんでな。」

「オランダの者から直接、教えを受けられるのですね。」

「その通りや。佐野や中村(奇輔)は、もう長崎に居るけどな。」

――この頃“精錬方”のメンバーは、佐賀と長崎の往来で忙しい。

「ほんまは、あんたぐらい賢ければ、伝習を受ける値打ちがあるけどな。」

石黒は“本当は長崎に行きたい”江藤の気持ちを察した。

「…これからは為すべきお役目に励みます。」

江藤は、真面目な答えを返した。

「まぁ、いずれ芽が出ることもあるやろ。佐賀はそういう所のはずや。」

石黒には、江藤の才能が燻(くすぶ)っている…と見えた。

――石黒は“余所(よそ)者”であるが、佐賀藩では重用されている。

「学び続けておれば、佐賀なら幾らでも“好機”がある…いうことや。」

これは、江藤への“励まし”であった。

「まず殿様が余所とは違うからな。賢い連中が“野放し”で動ける。」

石黒が念頭に置くのは、もちろん佐野栄寿(常民)である。

殿・鍋島直正から佐野は、無茶ぶりとも思えるほど様々な命令を受けている。すごく縛られているはずが、石黒には「佐野は“自由”だ」と見えるらしい。

――「自分の頭で考えることが許され、前に進んでいる」から“自由”である。“研究者”である石黒らしい理解の仕方だった。

石黒の励ましは嬉しい反面、江藤には、その立場が羨ましくもあった。下級役人の仕事には、“精錬方”の研究者のような“自由”は無いだろう。

江藤の父・助右衛門(胤光)も上役と衝突して、職を辞した時期があり、江藤も貧乏を甘受してきたのだ。

「いずれは、殿のお役に立たねばならぬ…」

“殿様が余所とは違う”。その言葉が江藤には、響いていた。

――いつになく熱弁を振るった、翻訳家・石黒。

「あ…、また置いて行かれてしもうた。」

いつの間にか、長崎に向かう者たちは出立していた。

(続く)

2020年10月06日

第14話「遣米使節」⑥(月が綺麗ですね)

こんばんは。

“本編”を再開します。

かつて明治の文豪・夏目漱石は英語の「アイラブユー」を「我、君を愛す」と訳した学生に、ある指摘をしたと言われます。

「日本人は、あまり直接的な表現を使わない。“月が綺麗ですね”とでも訳しておくと良い」と…。今回の投稿は、そんな話も頭の片隅においてご覧ください。

――佐賀城下の夕暮れ。江藤家の門前。

就職活動とでも言うべきか、“火術方”への挨拶に出向いた江藤新平。

気合いが入り過ぎて、たまたま門前に居た蓮池藩士に、いつも以上に通った声で話しかけて驚かれた。

しかし、江藤の学力は、佐賀藩の“火術方”(大砲など火器を取扱う部門)でも知られており、挨拶そのものは、順調な展開となった。

「只今、戻りました。」

出迎える江藤家の面々、母・浅子が様子を伺う。

「いかがでしたか。」

「概ね、良かろうと存じます。」

――話をこの日の朝方に戻す。“火術方”への挨拶の出発前。

「これより“火術方”に出向きます。」

江藤が、母・浅子に出立を告げた、その時。

「お待ちください!」

小走りに玄関に来たのは、従姉(いとこ)の江口千代子である。

――かなり息が弾んでいる、江口千代子。

「そのように急ぎ足で、いかがしたのです。」

江藤が、駆け込んできた千代子に尋ねる。

その手には、鬢(びん)付け油が握られていた。

「…これをお使いに。」

「いささか高価なものと見受けるが。」

――江藤新平、得心のいかない表情で千代子を見つめる。

「日頃の…、倹約の賜物にございます。」

まだ、息の乱れがある千代子。随分、走った様子だ。

「新平。千代子さんのご厚意です。有難く使うのです。」

江藤の母・浅子が、確信を持った声で述べる。

――“いつもボサボサ”江藤の髪だが、千代子の“鬢付け油”で整った。

学問以外は、質素倹約。とにかく身なりを気にしない江藤新平。

なんとか髪だけは格好がついて“火術方”での挨拶となった。

何かと江藤家に来ることが多い従姉の千代子。新平の1歳年上である。この日の夕刻にも、江藤の母・浅子の手伝いに来ていた。

「千代子どの、朝方は忝(かたじけ)ない。」

江藤が、台所に居る千代子に礼を述べる。

「いえいえ、良き首尾だったご様子。何よりにございます。」

唯々、嬉しそうな千代子の表情である。

――そして宵闇に移り行く、佐賀城下の空。

「家まで、お送り致そう。」

江藤新平が、帰り支度をする千代子に声をかける。

庭先に出ると、大きい月が宵の空を照らし始めていた。

同じ瞬間に、夜空を見上げた2人。

「千代子どの!今宵は、綺麗な月だな。」

「ええ、とっても。」

――千代子は、きゅっと、小さく右拳を握った。

江藤の言葉を遠回しな“愛の告白”と受けとめたのである。

もともと、江藤家に入り浸っていた従姉の千代子。

江藤の両親も、いい加減、新平には、身を固めてほしい…と考えていた。

全く不都合のない結婚話は、トントンと進む。

聡明な妻・千代子は、溢れる才気を持った江藤新平にとって良き理解者となるのである。

(続く)

“本編”を再開します。

かつて明治の文豪・夏目漱石は英語の「アイラブユー」を「我、君を愛す」と訳した学生に、ある指摘をしたと言われます。

「日本人は、あまり直接的な表現を使わない。“月が綺麗ですね”とでも訳しておくと良い」と…。今回の投稿は、そんな話も頭の片隅においてご覧ください。

――佐賀城下の夕暮れ。江藤家の門前。

就職活動とでも言うべきか、“火術方”への挨拶に出向いた江藤新平。

気合いが入り過ぎて、たまたま門前に居た蓮池藩士に、いつも以上に通った声で話しかけて驚かれた。

しかし、江藤の学力は、佐賀藩の“火術方”(大砲など火器を取扱う部門)でも知られており、挨拶そのものは、順調な展開となった。

「只今、戻りました。」

出迎える江藤家の面々、母・浅子が様子を伺う。

「いかがでしたか。」

「概ね、良かろうと存じます。」

――話をこの日の朝方に戻す。“火術方”への挨拶の出発前。

「これより“火術方”に出向きます。」

江藤が、母・浅子に出立を告げた、その時。

「お待ちください!」

小走りに玄関に来たのは、従姉(いとこ)の江口千代子である。

――かなり息が弾んでいる、江口千代子。

「そのように急ぎ足で、いかがしたのです。」

江藤が、駆け込んできた千代子に尋ねる。

その手には、鬢(びん)付け油が握られていた。

「…これをお使いに。」

「いささか高価なものと見受けるが。」

――江藤新平、得心のいかない表情で千代子を見つめる。

「日頃の…、倹約の賜物にございます。」

まだ、息の乱れがある千代子。随分、走った様子だ。

「新平。千代子さんのご厚意です。有難く使うのです。」

江藤の母・浅子が、確信を持った声で述べる。

――“いつもボサボサ”江藤の髪だが、千代子の“鬢付け油”で整った。

学問以外は、質素倹約。とにかく身なりを気にしない江藤新平。

なんとか髪だけは格好がついて“火術方”での挨拶となった。

何かと江藤家に来ることが多い従姉の千代子。新平の1歳年上である。この日の夕刻にも、江藤の母・浅子の手伝いに来ていた。

「千代子どの、朝方は忝(かたじけ)ない。」

江藤が、台所に居る千代子に礼を述べる。

「いえいえ、良き首尾だったご様子。何よりにございます。」

唯々、嬉しそうな千代子の表情である。

――そして宵闇に移り行く、佐賀城下の空。

「家まで、お送り致そう。」

江藤新平が、帰り支度をする千代子に声をかける。

庭先に出ると、大きい月が宵の空を照らし始めていた。

同じ瞬間に、夜空を見上げた2人。

「千代子どの!今宵は、綺麗な月だな。」

「ええ、とっても。」

――千代子は、きゅっと、小さく右拳を握った。

江藤の言葉を遠回しな“愛の告白”と受けとめたのである。

もともと、江藤家に入り浸っていた従姉の千代子。

江藤の両親も、いい加減、新平には、身を固めてほしい…と考えていた。

全く不都合のない結婚話は、トントンと進む。

聡明な妻・千代子は、溢れる才気を持った江藤新平にとって良き理解者となるのである。

(続く)

2020年10月05日

「“さが維新まつり”について」

こんばんは。

新型コロナ感染症の影響で今年の開催はどうなるかな…と思っていました。

かなり規模は縮小されるものの「さが維新まつり」は、今年も10月24日(土)に開催されるようですね。

――幕末維新博の2018年に始まった「さが維新まつり」も今年で第3回。

昨年(2019年)に開催された、第2回「さが維新まつり」。時間の制約があったので、かなり気忙しかったのですが、私も現地(佐賀城の堀端)にいました。

今年の開催分は、かなり雰囲気が異なるはずですが、少し昨年の“記憶”を語りたいと思います。

――このときは、道路に通行規制もかかって…

オープンエアで「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の演劇も行われ、封鎖された車道に座って、演劇を観るという非日常の体験ができました。

しかも、このときの演目は「さがんもん」という佐賀戦争(佐賀の乱)のお話。いま想い出しても、目頭が熱くなり、涙腺が緩むほどです。

…ドライアイの解消などに、高い効果が期待できる演目(?)と言えるでしょう。

※個人の感想です。

――佐賀戦争(佐賀の乱)のお話でしたので…

舞台に立つ2名が演じるのは、江藤新平と島義勇です。

「さがんもん」は“八賢人おもてなし隊”の演目の1つですが、このときは特別版だったようです。そのためか、ナレーションが殿・鍋島直正。

…史実での状況を知っているので、いかにも“天からの声”という感じでした。

その盛り上がりで、私に大いなる感動を与えた「第2回さが維新まつり」。メインイベント「さが維新行列」終着点の1つで、演劇の会場となったのは「島義勇像前」交差点の手前でした。

――新型コロナの猛威は続いています。今秋、お出かけの際はご注意を。

今年の「さが維新まつり」は「佐賀さいこうフェス」のプログラムの扱いで1時間程度の開催。秋の佐賀城公園イベントの全体でも、事前申込優先などの混雑緩和策を講じているようです。

「さが維新行列」も参加者の一般公募は見送りになっていますね。

私も諸事情で帰藩が難しいので、今年は情報を集めながら、次に備えたいと考えています。

〔関連情報(外部リンクより)〕

〇さが維新まつり

https://saga-ishinmatsuri.jp/

・開催日 10月24日(土曜日)

・開催時間 14時45分~15時45分(※チラシでは15時~16時としていましたが、時間が変更となりました)

・開催場所 佐賀県立博物館・美術館前(佐賀市城内1丁目15番23号)ほか

〇秋の佐賀城公園イベント(佐賀さいこうフェス・タイフェス・さが維新まつり・3×3 Basketball SAGA Super Games 2020…)の開催

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00375901/index.html

新型コロナ感染症の影響で今年の開催はどうなるかな…と思っていました。

かなり規模は縮小されるものの「さが維新まつり」は、今年も10月24日(土)に開催されるようですね。

――幕末維新博の2018年に始まった「さが維新まつり」も今年で第3回。

昨年(2019年)に開催された、第2回「さが維新まつり」。時間の制約があったので、かなり気忙しかったのですが、私も現地(佐賀城の堀端)にいました。

今年の開催分は、かなり雰囲気が異なるはずですが、少し昨年の“記憶”を語りたいと思います。

――このときは、道路に通行規制もかかって…

オープンエアで「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし隊」の演劇も行われ、封鎖された車道に座って、演劇を観るという非日常の体験ができました。

しかも、このときの演目は「さがんもん」という佐賀戦争(佐賀の乱)のお話。いま想い出しても、目頭が熱くなり、涙腺が緩むほどです。

…ドライアイの解消などに、高い効果が期待できる演目(?)と言えるでしょう。

※個人の感想です。

――佐賀戦争(佐賀の乱)のお話でしたので…

舞台に立つ2名が演じるのは、江藤新平と島義勇です。

「さがんもん」は“八賢人おもてなし隊”の演目の1つですが、このときは特別版だったようです。そのためか、ナレーションが殿・鍋島直正。

…史実での状況を知っているので、いかにも“天からの声”という感じでした。

その盛り上がりで、私に大いなる感動を与えた「第2回さが維新まつり」。メインイベント「さが維新行列」終着点の1つで、演劇の会場となったのは「島義勇像前」交差点の手前でした。

――新型コロナの猛威は続いています。今秋、お出かけの際はご注意を。

今年の「さが維新まつり」は「佐賀さいこうフェス」のプログラムの扱いで1時間程度の開催。秋の佐賀城公園イベントの全体でも、事前申込優先などの混雑緩和策を講じているようです。

「さが維新行列」も参加者の一般公募は見送りになっていますね。

私も諸事情で帰藩が難しいので、今年は情報を集めながら、次に備えたいと考えています。

〔関連情報(外部リンクより)〕

〇さが維新まつり

https://saga-ishinmatsuri.jp/

・開催日 10月24日(土曜日)

・開催時間 14時45分~15時45分(※チラシでは15時~16時としていましたが、時間が変更となりました)

・開催場所 佐賀県立博物館・美術館前(佐賀市城内1丁目15番23号)ほか

〇秋の佐賀城公園イベント(佐賀さいこうフェス・タイフェス・さが維新まつり・3×3 Basketball SAGA Super Games 2020…)の開催

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00375901/index.html

タグ :八賢人おもてなし隊

2020年10月03日

「史実と創作の狭間で…」

こんばんは。

週末なので、ひと息入れます。

ここ一週間ほどは「嬉野」ウィークのような展開でした。特に塩田宿(塩田津)は、投稿の舞台にもしています。

〔参照:第14話「遣米使節」④(長崎街道の往来)〕

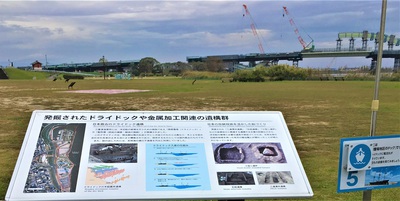

有明海の干満の差を利用した“川の港”を見て、佐野常民(栄寿)が、後に三重津海軍所に設置する蒸気船修理のための“ドライドック”の着想を得るという話にしてみました。

――上記ほか2本。直近の3投稿で“本編”に登場した「嬉野の忍者」。

モデルとなったのは、古賀源太夫という人物です。

〔参照:第14話「遣米使節」③(嬉野から来た忍び)〕

所属は“蓮池藩”。佐賀藩に3つある支藩の1つです。現在の佐賀市内に本拠を構え、嬉野など県内各地に所領がありました。

佐賀藩に所属しつつも、独立して幕府のお役目にも関わる“支藩”。蓮池支藩以外には、小城、鹿島にも“支藩”があります。

――さて、古賀源太夫ではなく“蓮池藩士・古賀”と表記する理由ですが…

「せっかくの“忍者”なので、なるべく自由に描きたい」という気持ちもあり、少し曖昧にしています。

長崎へイギリス船の調査に出たのは史実寄りですが、私の大ざっぱな調べでは、古賀源太夫の人物像は把握できませんでした。

そして、書き進めるうちに、とくに根拠も無く「ネコ好き」のキャラクター設定が定着してしまいました。

〔参照(中盤):第14話「遣米使節」⑤(火術方への“就活”)〕

…というわけで、私の書く“蓮池藩士・古賀”。

“佐賀ことば”が強めの「西洋通ネコ好き中年忍者」になってしまいました。これが古賀源太夫の実像と、近いか遠いかは定かではありません。

…この登場人物は、かなり気に入ってしまったので、どこかでの再登場を狙っています。

――“本編”は「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の私的な試作イメージですが、その中でも“葛藤”があります。

史実と創作のバランスとか、登場させたい人物が多いとか、資料同士で見解が違うとか…なかなか難しいところです。最近、気にしているのが、第1部で主人公のはずの殿・鍋島直正の登場が少ないことです。

当ブログの“本編”は、サラリーマンが書いているお話ですので、この規模の組織なら“社長”と“一般社員”には、少し距離感がある位が、かえってリアルかな…という感覚があります。

――これが、なかなか鍋島の殿にお目にかかれない状況につながっています。

やや愚痴っぽくなりましたが、そんな四苦八苦も含めて、楽しくお読みいただければ幸いです。

週末なので、ひと息入れます。

ここ一週間ほどは「嬉野」ウィークのような展開でした。特に塩田宿(塩田津)は、投稿の舞台にもしています。

〔参照:

有明海の干満の差を利用した“川の港”を見て、佐野常民(栄寿)が、後に三重津海軍所に設置する蒸気船修理のための“ドライドック”の着想を得るという話にしてみました。

――上記ほか2本。直近の3投稿で“本編”に登場した「嬉野の忍者」。

モデルとなったのは、古賀源太夫という人物です。

〔参照:

所属は“蓮池藩”。佐賀藩に3つある支藩の1つです。現在の佐賀市内に本拠を構え、嬉野など県内各地に所領がありました。

佐賀藩に所属しつつも、独立して幕府のお役目にも関わる“支藩”。蓮池支藩以外には、小城、鹿島にも“支藩”があります。

――さて、古賀源太夫ではなく“蓮池藩士・古賀”と表記する理由ですが…

「せっかくの“忍者”なので、なるべく自由に描きたい」という気持ちもあり、少し曖昧にしています。

長崎へイギリス船の調査に出たのは史実寄りですが、私の大ざっぱな調べでは、古賀源太夫の人物像は把握できませんでした。

そして、書き進めるうちに、とくに根拠も無く「ネコ好き」のキャラクター設定が定着してしまいました。

〔参照(中盤):

…というわけで、私の書く“蓮池藩士・古賀”。

“佐賀ことば”が強めの「西洋通ネコ好き中年忍者」になってしまいました。これが古賀源太夫の実像と、近いか遠いかは定かではありません。

…この登場人物は、かなり気に入ってしまったので、どこかでの再登場を狙っています。

――“本編”は「幕末佐賀藩の大河ドラマ」の私的な試作イメージですが、その中でも“葛藤”があります。

史実と創作のバランスとか、登場させたい人物が多いとか、資料同士で見解が違うとか…なかなか難しいところです。最近、気にしているのが、第1部で主人公のはずの殿・鍋島直正の登場が少ないことです。

当ブログの“本編”は、サラリーマンが書いているお話ですので、この規模の組織なら“社長”と“一般社員”には、少し距離感がある位が、かえってリアルかな…という感覚があります。

――これが、なかなか鍋島の殿にお目にかかれない状況につながっています。

やや愚痴っぽくなりましたが、そんな四苦八苦も含めて、楽しくお読みいただければ幸いです。

2020年10月02日

第14話「遣米使節」⑤(火術方への“就活”)

こんばんは。

“嬉野の忍者”が長崎~佐賀を行く投稿の3回目です。今回、蓮池藩士・古賀が出会うのは…のちに幕末佐賀藩のヒーローとなるあの人です。

――佐賀城の南東、蓮池支藩の御館。

「エゲレス(イギリス)船の見聞、滞りなく。」

「さすがは古賀じゃ。随分と黒船まで近付いたようだな。」

「ははっ。」

「良き調べであるから、蓮池のみで留めず、本家にもお伝えせよ。」

蓮池藩士・古賀の“殿様”は、蓮池藩主・鍋島直與(なおとも)という。やはり“蘭癖”(西洋かぶれ)大名として知られる。

――本藩の殿・鍋島直正だけでなく、支藩も自治領も、藩主(領主)が、やたらと西洋に詳しいのが佐賀藩の特徴である。

「はっ。」

「“火術方”に夏雲どのが居られるから、この文(ふみ)とともに一走りせよ。」

「承りました。」

信用のある“嬉野の忍者”古賀。今度は機密情報を一手に集める、殿・直正の書記官・鍋島夏雲のもとに向かう。

――蓮池藩士・古賀が、佐賀城下の“火術方”(大砲など火器を扱う部門)に走る。

「やっぱり、人づかいの荒かごたぁ…」

いくら“忍者”と言えども、愚痴は出る。しかし、その足取りは軽妙である。

微かに香る有明の潮風を切りながら、古賀はスイスイと進んでいく。その歩みは人目が無い裏道では、さらに加速した。

――ほどなく佐賀本藩の“火術方”の門前に到着した、古賀。

「ニー、ニー」

塀のたもとで、仔猫が鳴く。

「おお、可愛かばい。母ちゃんはどこね?」

仔猫に話しかける、蓮池藩士・古賀。

――そこで、ネコに話しかける“忍者”に歩み寄る影があった。

「お尋ね申す!“火術方”のお役人でござるか。」

鋭く通る声。

いきなりの大音声に、仔猫がビリビリと震える。へっぴり腰でピタリと止まったあと、一目散に母ネコの元に逃げ去った。

――蓮池藩士・古賀は緩やかに背を丸めた。死角には小刀を隠し持つ。

古賀は背を向けたまま、青年に言葉をかける。

「…よく通るお声で、ございますな。」

「相済まぬ。よく人を驚かせてしまうのだ。」

この青年、江藤新平である。人だけでなくネコも驚かせている。

古賀はひとまず安堵した。江藤を佐賀藩士と認識したのである。

「儂は“火術方”の者では無かばってん…所用がございましてな。」

――学費の不足で、“蘭学寮”を退学した江藤新平。

身なりは粗末なままだが、ボサボサしていた髪は整えた。

いわば佐賀藩で役目を得るための“就職活動中”である。

「失礼した。少々、気負いが過ぎたようだ。」

「いや…お若いの、頑張らんね。」

先ほどまでの警戒心は解け「なかなか面白そうな青年ではないか」と、古賀はそう感じたのである。

(続く)

“嬉野の忍者”が長崎~佐賀を行く投稿の3回目です。今回、蓮池藩士・古賀が出会うのは…のちに幕末佐賀藩のヒーローとなるあの人です。

――佐賀城の南東、蓮池支藩の御館。

「エゲレス(イギリス)船の見聞、滞りなく。」

「さすがは古賀じゃ。随分と黒船まで近付いたようだな。」

「ははっ。」

「良き調べであるから、蓮池のみで留めず、本家にもお伝えせよ。」

蓮池藩士・古賀の“殿様”は、蓮池藩主・鍋島直與(なおとも)という。やはり“蘭癖”(西洋かぶれ)大名として知られる。

――本藩の殿・鍋島直正だけでなく、支藩も自治領も、藩主(領主)が、やたらと西洋に詳しいのが佐賀藩の特徴である。

「はっ。」

「“火術方”に夏雲どのが居られるから、この文(ふみ)とともに一走りせよ。」

「承りました。」

信用のある“嬉野の忍者”古賀。今度は機密情報を一手に集める、殿・直正の書記官・鍋島夏雲のもとに向かう。

――蓮池藩士・古賀が、佐賀城下の“火術方”(大砲など火器を扱う部門)に走る。

「やっぱり、人づかいの荒かごたぁ…」

いくら“忍者”と言えども、愚痴は出る。しかし、その足取りは軽妙である。

微かに香る有明の潮風を切りながら、古賀はスイスイと進んでいく。その歩みは人目が無い裏道では、さらに加速した。

――ほどなく佐賀本藩の“火術方”の門前に到着した、古賀。

「ニー、ニー」

塀のたもとで、仔猫が鳴く。

「おお、可愛かばい。母ちゃんはどこね?」

仔猫に話しかける、蓮池藩士・古賀。

――そこで、ネコに話しかける“忍者”に歩み寄る影があった。

「お尋ね申す!“火術方”のお役人でござるか。」

鋭く通る声。

いきなりの大音声に、仔猫がビリビリと震える。へっぴり腰でピタリと止まったあと、一目散に母ネコの元に逃げ去った。

――蓮池藩士・古賀は緩やかに背を丸めた。死角には小刀を隠し持つ。

古賀は背を向けたまま、青年に言葉をかける。

「…よく通るお声で、ございますな。」

「相済まぬ。よく人を驚かせてしまうのだ。」

この青年、江藤新平である。人だけでなくネコも驚かせている。

古賀はひとまず安堵した。江藤を佐賀藩士と認識したのである。

「儂は“火術方”の者では無かばってん…所用がございましてな。」

――学費の不足で、“蘭学寮”を退学した江藤新平。

身なりは粗末なままだが、ボサボサしていた髪は整えた。

いわば佐賀藩で役目を得るための“就職活動中”である。

「失礼した。少々、気負いが過ぎたようだ。」

「いや…お若いの、頑張らんね。」

先ほどまでの警戒心は解け「なかなか面白そうな青年ではないか」と、古賀はそう感じたのである。

(続く)