2020年05月04日

第9話「和親条約」⑥

こんばんは。

1853年の夏。佐賀藩が直面した「もう1つの黒船来航」のお話です。当時、新興国のアメリカより警戒されていたロシアの艦隊が長崎の近海に現れます。

プチャーチンはロシア海軍中将。後に政治家としても活躍する、かなりの大物です。指揮権のある海軍将官なので、作中での呼びかけは“提督”としています。

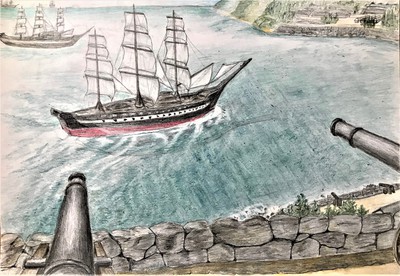

――長崎に接近する、ロシアの艦隊。

プチャーチン提督は、旗艦“パルラダ号”より、艦隊を率いる。

「本来ならば、日本には新鋭艦で来たかったのだが…」

プチャーチンの独り言である。

“パルラダ号”も、船の巨大さと大砲の装備で言えば、当時の日本人を驚かすには充分な艦船である。しかし、やや型式が古い。プチャーチンは新鋭艦への乗り換えを希望していた。

――沖合の離島が見えてくる。パルラダ号の見張りが声を出した。

「東南東の島に“敵”陣地を発見しました!まず大砲…3門を視認!いずれも青銅砲と思われます!」

甲板にいる水兵たちがざわめく。

イーゴリが口火を切った。

「なに、陣地っても大したことはねぇ。少し脅かしてやったらどうだ。」

セルゲイも続く。

「旧式の青銅砲を備えた程度では、ロシア艦隊の前には全くの無力だね!」

――そのときプチャーチンが、騒がしくなった甲板を見ている。

「多少の威嚇は、交渉には有利にはたらくかもしれん。しかし…」

そもそも今回、ロシア本国からの指示は戦闘ではない。

――提督プチャーチンは、ひとまず決断し、水兵たちの面前に歩みを進める。

セルゲイが提督の出現に気づく。

「提督…やはり戦闘のご指示ですか!」

プチャーチンはビシッと威儀を正す。

「皆、聞け!」

空気が引き締まり、水兵たちが一斉に注目する。

「はい!提督…」

――プチャーチンは、最初に一言伝える。今回は士官を通さず、水兵たちに直接語った。

「理解していない者がいるようだ。あらためて言う!本国からの指示は、戦闘ではない。交渉だ!」

「はっ…提督!」

提督の声が響いて、水兵たちは気圧される。

「向こうの砲台から撃って来ない限り、砲撃は許可しない!」

「もし、戦闘態勢に入る場合は、各上長(士官)を通じて命令する!以上だ!」

「はい!提督!」

偶発的な戦闘を避けるべく、一気に統制を取ったプチャーチン提督。ザワついていた水兵たちが、一旦、落ち着く。

――周囲が平静となったと見て、プチャーチンは話し方を切り替える。

「さて我々は、ほどなくナガサキの港に到着するだろう。」

提督は何を語るのか。水兵たちが様子を伺う。

「はっ…」

そして、プチャーチンは、突如、軽い話題を切り出した。

「諸君!入港したら“食べたいもの”はあるかね!」

なんと急に食事の話だ。イーゴリの反応は早かった。

「ピロシキが食べたいであります!」

それを受けて、セルゲイが続く。

「自分は…ボルシチが食べたいです。」

ひとまずプチャーチンは、この2人に答えを返す。

「いいだろう。ナガサキの港で食材を調達し、コックに頼んでみよう。」

――ひとまずクールダウンを経たロシア艦隊は、長崎の沖合から港へ針路を取る。

佐賀藩の砲台は、まず伊王島に5か所ほど設けられている。

ロシア艦隊は、船の横っ腹を大砲で狙われるプレッシャーを受けながら、港まで進んでいく。

セルゲイが気づく。

「なぜか、ずっと奴らの大砲の“射程圏内”を通り続けているようだ。」

イーゴリが返す。

「あぁ、見た目は大したこと無いんだが、しつこい砲台だ。」

佐賀藩の長崎砲台は、船舶の入港ルートに沿って配置されていた。まず“伊王島”に順次、配置した砲台で、じりじりと敵艦隊の戦力を削っていく仕組みだ。

――ここで石積みの陣地に並んだ、佐賀藩製の150ポンド砲が姿を見せる。

「なぜだ!極東の島国のくせに!」

イーゴリ、素直な反応である。

「この国に“鉄製の巨砲”を造れる“科学力”は無かったはず!」

セルゲイ、知性的な驚き方である。

「…待てよ。さっき提督は…」

イーゴリ、先ほどのプチャーチンの行動を思い出した。

「あぁ、たぶん提督は知っていたんだな。ここの砲台の戦力をね。」

セルゲイ、佐賀藩の陣地を見据える。

佐賀藩が巨費を投じて、浅瀬の埋め立て工事まで行った四郎島・神ノ島の砲台。伊王島の砲台で、戦力を削った敵艦隊に集中砲火を浴びせるべく、港の入口付近にも5か所の砲台を集めていたのである。

――しかし、佐賀藩の長崎砲台は、西洋風の“見映え”を持つ要塞ではない。

ただ長崎港を知り尽くし、緻密な距離計算を施した、佐賀藩らしい「実用本位」の砲台だった。

「たしかに威嚇して、砲撃戦を起こすのは得策ではないようだ。」

セルゲイが現状を見て、提督の判断に納得する。

「さすがプチャーチン提督!ハラショー(お見事)だ!」

イーゴリは感嘆している。

――その間プチャーチン提督も、佐賀藩の砲台を観察していた。

「予想より厄介な砲台だ。事前に水兵たちを抑えておいて正解だった…」

(続く)

1853年の夏。佐賀藩が直面した「もう1つの黒船来航」のお話です。当時、新興国のアメリカより警戒されていたロシアの艦隊が長崎の近海に現れます。

プチャーチンはロシア海軍中将。後に政治家としても活躍する、かなりの大物です。指揮権のある海軍将官なので、作中での呼びかけは“提督”としています。

――長崎に接近する、ロシアの艦隊。

プチャーチン提督は、旗艦“パルラダ号”より、艦隊を率いる。

「本来ならば、日本には新鋭艦で来たかったのだが…」

プチャーチンの独り言である。

“パルラダ号”も、船の巨大さと大砲の装備で言えば、当時の日本人を驚かすには充分な艦船である。しかし、やや型式が古い。プチャーチンは新鋭艦への乗り換えを希望していた。

――沖合の離島が見えてくる。パルラダ号の見張りが声を出した。

「東南東の島に“敵”陣地を発見しました!まず大砲…3門を視認!いずれも青銅砲と思われます!」

甲板にいる水兵たちがざわめく。

イーゴリが口火を切った。

「なに、陣地っても大したことはねぇ。少し脅かしてやったらどうだ。」

セルゲイも続く。

「旧式の青銅砲を備えた程度では、ロシア艦隊の前には全くの無力だね!」

――そのときプチャーチンが、騒がしくなった甲板を見ている。

「多少の威嚇は、交渉には有利にはたらくかもしれん。しかし…」

そもそも今回、ロシア本国からの指示は戦闘ではない。

――提督プチャーチンは、ひとまず決断し、水兵たちの面前に歩みを進める。

セルゲイが提督の出現に気づく。

「提督…やはり戦闘のご指示ですか!」

プチャーチンはビシッと威儀を正す。

「皆、聞け!」

空気が引き締まり、水兵たちが一斉に注目する。

「はい!提督…」

――プチャーチンは、最初に一言伝える。今回は士官を通さず、水兵たちに直接語った。

「理解していない者がいるようだ。あらためて言う!本国からの指示は、戦闘ではない。交渉だ!」

「はっ…提督!」

提督の声が響いて、水兵たちは気圧される。

「向こうの砲台から撃って来ない限り、砲撃は許可しない!」

「もし、戦闘態勢に入る場合は、各上長(士官)を通じて命令する!以上だ!」

「はい!提督!」

偶発的な戦闘を避けるべく、一気に統制を取ったプチャーチン提督。ザワついていた水兵たちが、一旦、落ち着く。

――周囲が平静となったと見て、プチャーチンは話し方を切り替える。

「さて我々は、ほどなくナガサキの港に到着するだろう。」

提督は何を語るのか。水兵たちが様子を伺う。

「はっ…」

そして、プチャーチンは、突如、軽い話題を切り出した。

「諸君!入港したら“食べたいもの”はあるかね!」

なんと急に食事の話だ。イーゴリの反応は早かった。

「ピロシキが食べたいであります!」

それを受けて、セルゲイが続く。

「自分は…ボルシチが食べたいです。」

ひとまずプチャーチンは、この2人に答えを返す。

「いいだろう。ナガサキの港で食材を調達し、コックに頼んでみよう。」

――ひとまずクールダウンを経たロシア艦隊は、長崎の沖合から港へ針路を取る。

佐賀藩の砲台は、まず伊王島に5か所ほど設けられている。

ロシア艦隊は、船の横っ腹を大砲で狙われるプレッシャーを受けながら、港まで進んでいく。

セルゲイが気づく。

「なぜか、ずっと奴らの大砲の“射程圏内”を通り続けているようだ。」

イーゴリが返す。

「あぁ、見た目は大したこと無いんだが、しつこい砲台だ。」

佐賀藩の長崎砲台は、船舶の入港ルートに沿って配置されていた。まず“伊王島”に順次、配置した砲台で、じりじりと敵艦隊の戦力を削っていく仕組みだ。

――ここで石積みの陣地に並んだ、佐賀藩製の150ポンド砲が姿を見せる。

「なぜだ!極東の島国のくせに!」

イーゴリ、素直な反応である。

「この国に“鉄製の巨砲”を造れる“科学力”は無かったはず!」

セルゲイ、知性的な驚き方である。

「…待てよ。さっき提督は…」

イーゴリ、先ほどのプチャーチンの行動を思い出した。

「あぁ、たぶん提督は知っていたんだな。ここの砲台の戦力をね。」

セルゲイ、佐賀藩の陣地を見据える。

佐賀藩が巨費を投じて、浅瀬の埋め立て工事まで行った四郎島・神ノ島の砲台。伊王島の砲台で、戦力を削った敵艦隊に集中砲火を浴びせるべく、港の入口付近にも5か所の砲台を集めていたのである。

――しかし、佐賀藩の長崎砲台は、西洋風の“見映え”を持つ要塞ではない。

ただ長崎港を知り尽くし、緻密な距離計算を施した、佐賀藩らしい「実用本位」の砲台だった。

「たしかに威嚇して、砲撃戦を起こすのは得策ではないようだ。」

セルゲイが現状を見て、提督の判断に納得する。

「さすがプチャーチン提督!ハラショー(お見事)だ!」

イーゴリは感嘆している。

――その間プチャーチン提督も、佐賀藩の砲台を観察していた。

「予想より厄介な砲台だ。事前に水兵たちを抑えておいて正解だった…」

(続く)