2020年05月01日

第9話「和親条約」④

こんばんは。

浦賀に黒船が来航し、幕府はやむを得ず、久里浜(横須賀)でアメリカ国書を受け取ります。そして、ペリー艦隊が退去して間もなく、江戸幕府第12代将軍・徳川家慶が亡くなります。

将軍が世を去ったその日、老中・阿部正弘は佐賀藩に“鉄製大砲”を大量に発注します。

怒涛の展開で、ここまで概ね1か月ほどが経過しています。

――江戸城。老中・阿部は「万事、幕府が決める」との慣例を破った。

かつて江戸時代の初頭には初代将軍・徳川家康から3代・家光までが、各々で天守を建てるほど権勢を誇った。

しかし、幕府の“圧倒的な権力”の象徴でもあった天守も失われて久しい。

財政の事情により再建されないままとなっていたのである。

――いまや幕府は“外様”も含めた諸大名に広く意見を求めている。

古くから徳川に仕える“譜代大名”には不満が高まる。

例えば彦根藩主・井伊直弼の反応である。

「伊勢守(阿部)様は、なにゆえ水戸様におもねり、“外様”にまで気を遣う!」

井伊家と言えば、徳川四天王である井伊直政から続く名門の“譜代大名”である。

そして、その主張は

「開国により“通商”を行い、国の力を増すべし!」

――実は、井伊直弼も、老中・阿部と同じく“開国派”なのである。

しかし、バランス感覚に長けた阿部正弘は、“攘夷派”の水戸藩・徳川斉昭、“開国派”の”薩摩藩・島津斉彬などと幅広く連携し、諸大名の力を結集することを目指していた。

幕府は領国に帰っている大名にも、意見の募集をかけている。

――そして、老中・阿部が期待する、佐賀藩・鍋島直正からの手紙が届いた。

阿部正弘は、その内容に青ざめた。

「これは…!鍋島肥前(直正)は、怒っておるのか!?」

「ご老中!いかがなさいましたか。」

側近である勘定奉行・川路が近づく。

窪んだ目が特徴、すごく有能な幕府の官僚である。

――直正の手紙には、衝撃の言葉が並ぶ。

「そもそも征夷大将軍とは“夷狄(いてき)”を討つのが、お役目と存じます。」

「答えは自明でござる。傲慢(ごうまん)な異国船は、断固打払いをなさるべし!」

直正は「将軍の仕事は、野蛮な異民族を追い払うこと」と型どおりに記した。

皆わかってはいるが、黒船が来航している状況で「誰も言わない、いや誰も言えない」正論をぶつけてきている。

――日本で、最も西洋に近いはずの佐賀藩のまさかの返答。

阿部正弘は動揺する。

「なぜだ。鍋島肥前(直正)は“蘭癖”を極めておるはず!」

たしかに佐賀は長崎港の警備に熱心だが、それは西洋の強さを理解したうえでのこと。しかし、この文面では、ただの“攘夷”の急先鋒である。

傍で考えていた川路が発言する。

「よろしいでしょうか。肥前守(直正)様は“無法者”の言いなりを戒めておられるのかと。」

「おそらくは、“国書”受取りの件を咎めておいでなのでしょう。」

たしかに幕府は自ら掟を破り、久里浜(横須賀)でアメリカ国書を受領した。

阿部正弘、川路に促され、冷静に考える。

「では、鍋島肥前(直正)の本意とは…」

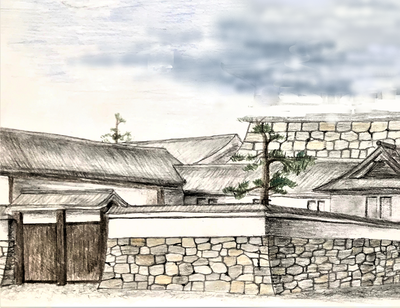

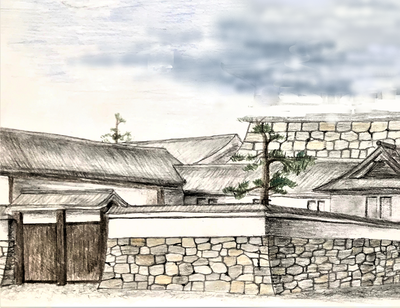

――舞台は、佐賀城に移る。幕府に“過激な手紙”を送った殿・鍋島直正。

佐賀藩の請役・鍋島安房は心配する。

「殿の文(ふみ)が、公儀にどう受け止められたか。いささか心配でござるな。」

直正が、軽く笑って応える。

「繰り返し下がれば、異国はいかようにも押して来よう。一度は踏みとどまらねばな。」

「なし崩しでの“商い”は駄目ということじゃ。民の暮らしが壊れるのでな。」

安房は、直正の真意に気づいた。

「このまま押されれば、清国の二の舞になると…」

「たとえ痩せ我慢をしても、威儀は保たねばならぬ。奴らに隙を見せてはならん。」

直正が幕府に期待していたのは、黒船の撃退そのものよりも、異国と渡り合う覚悟であった。

――直正は、西洋の技術には熱心だが、それは「国を守る」ため。“通商”には抑制が必要と考えていたようだ。

直正の掲げた言葉に“先憂後楽”というものがある。

「民に先んじて憂い、民に遅れて楽しむ。」

佐賀藩の上層部には、アヘン戦争後の清国が、西洋から経済的な支配を受けている状況が伝わる。

すでに西洋では産業革命が進んでいた。安価な工業製品が量産されているのである。

あっさり“通商”を認めれば、西洋の商品経済が、日本の産業を大混乱に陥れることは明白だった。

直正は「民の暮らし」を心配したのである。

(続く)

浦賀に黒船が来航し、幕府はやむを得ず、久里浜(横須賀)でアメリカ国書を受け取ります。そして、ペリー艦隊が退去して間もなく、江戸幕府第12代将軍・徳川家慶が亡くなります。

将軍が世を去ったその日、老中・阿部正弘は佐賀藩に“鉄製大砲”を大量に発注します。

怒涛の展開で、ここまで概ね1か月ほどが経過しています。

――江戸城。老中・阿部は「万事、幕府が決める」との慣例を破った。

かつて江戸時代の初頭には初代将軍・徳川家康から3代・家光までが、各々で天守を建てるほど権勢を誇った。

しかし、幕府の“圧倒的な権力”の象徴でもあった天守も失われて久しい。

財政の事情により再建されないままとなっていたのである。

――いまや幕府は“外様”も含めた諸大名に広く意見を求めている。

古くから徳川に仕える“譜代大名”には不満が高まる。

例えば彦根藩主・井伊直弼の反応である。

「伊勢守(阿部)様は、なにゆえ水戸様におもねり、“外様”にまで気を遣う!」

井伊家と言えば、徳川四天王である井伊直政から続く名門の“譜代大名”である。

そして、その主張は

「開国により“通商”を行い、国の力を増すべし!」

――実は、井伊直弼も、老中・阿部と同じく“開国派”なのである。

しかし、バランス感覚に長けた阿部正弘は、“攘夷派”の水戸藩・徳川斉昭、“開国派”の”薩摩藩・島津斉彬などと幅広く連携し、諸大名の力を結集することを目指していた。

幕府は領国に帰っている大名にも、意見の募集をかけている。

――そして、老中・阿部が期待する、佐賀藩・鍋島直正からの手紙が届いた。

阿部正弘は、その内容に青ざめた。

「これは…!鍋島肥前(直正)は、怒っておるのか!?」

「ご老中!いかがなさいましたか。」

側近である勘定奉行・川路が近づく。

窪んだ目が特徴、すごく有能な幕府の官僚である。

――直正の手紙には、衝撃の言葉が並ぶ。

「そもそも征夷大将軍とは“夷狄(いてき)”を討つのが、お役目と存じます。」

「答えは自明でござる。傲慢(ごうまん)な異国船は、断固打払いをなさるべし!」

直正は「将軍の仕事は、野蛮な異民族を追い払うこと」と型どおりに記した。

皆わかってはいるが、黒船が来航している状況で「誰も言わない、いや誰も言えない」正論をぶつけてきている。

――日本で、最も西洋に近いはずの佐賀藩のまさかの返答。

阿部正弘は動揺する。

「なぜだ。鍋島肥前(直正)は“蘭癖”を極めておるはず!」

たしかに佐賀は長崎港の警備に熱心だが、それは西洋の強さを理解したうえでのこと。しかし、この文面では、ただの“攘夷”の急先鋒である。

傍で考えていた川路が発言する。

「よろしいでしょうか。肥前守(直正)様は“無法者”の言いなりを戒めておられるのかと。」

「おそらくは、“国書”受取りの件を咎めておいでなのでしょう。」

たしかに幕府は自ら掟を破り、久里浜(横須賀)でアメリカ国書を受領した。

阿部正弘、川路に促され、冷静に考える。

「では、鍋島肥前(直正)の本意とは…」

――舞台は、佐賀城に移る。幕府に“過激な手紙”を送った殿・鍋島直正。

佐賀藩の請役・鍋島安房は心配する。

「殿の文(ふみ)が、公儀にどう受け止められたか。いささか心配でござるな。」

直正が、軽く笑って応える。

「繰り返し下がれば、異国はいかようにも押して来よう。一度は踏みとどまらねばな。」

「なし崩しでの“商い”は駄目ということじゃ。民の暮らしが壊れるのでな。」

安房は、直正の真意に気づいた。

「このまま押されれば、清国の二の舞になると…」

「たとえ痩せ我慢をしても、威儀は保たねばならぬ。奴らに隙を見せてはならん。」

直正が幕府に期待していたのは、黒船の撃退そのものよりも、異国と渡り合う覚悟であった。

――直正は、西洋の技術には熱心だが、それは「国を守る」ため。“通商”には抑制が必要と考えていたようだ。

直正の掲げた言葉に“先憂後楽”というものがある。

「民に先んじて憂い、民に遅れて楽しむ。」

佐賀藩の上層部には、アヘン戦争後の清国が、西洋から経済的な支配を受けている状況が伝わる。

すでに西洋では産業革命が進んでいた。安価な工業製品が量産されているのである。

あっさり“通商”を認めれば、西洋の商品経済が、日本の産業を大混乱に陥れることは明白だった。

直正は「民の暮らし」を心配したのである。

(続く)