2024年04月08日

「小休止その2、“物語”が足らない」

こんばんは。先日、再放送のあった『歴史探偵』を、ようやく視聴しました。

〔参照:「年度替わりの小休止と、お知らせ」」〕

幕末から明治への転換期に一度、衰退した京都が「古都」としてのブランド力を持って、復活を遂げた話をテーマとした放送回です。

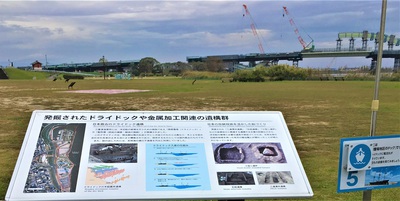

“佐賀の七賢人”の1人・佐野常民が、キーパーソンとして登場する回でもあり、しっかり三重津海軍所跡の記念館での取材場面もありました。

もう4年以上も前に、この場所を訪れ、「なぜ、佐賀は大河ドラマにならないのか…」と感じたことも、すでに懐かしくあります。

――これは、番組でも触れられましたが、京都にある平安神宮は、

佐野常民が、1895年内国勧業博覧会の際に、一種の“パビリオン”として計画したものを、神社として崇敬の対象とし、現在も名所の1つになっています。

その佐野が、海外でも通用する日本文化の真価を知ったのは、実質的な代表として出展を行った、明治初期(1873年)のウィーン万国博覧会だった…

これが、日本の伝統文化が色濃く残る「古都・京都」に、佐野が目を向けるきっかけになり、その復興のカギを握る人物となっていく…

――以上が、私なりの番組のまとめ方ですが

書籍でも調べたところ、京都三大祭りの1つ「時代祭」も、この博覧会のイベントだった、行列(パレード)が元になっているようです。

珍しい歴史番組での特集、とても嬉しかったのですが、今後に期待する部分もあります。今回、佐野常民の功績と努力は、わかりやすく語られました。

――ただ、今回の描き方だと、

“想い”の部分は公家・岩倉具視の故郷への気持ちに集約され、佐野にどういう心の動きがあったか…に届きづらかったとは思います。

これも書籍からですが、佐野が農商務大臣を務めたとき、半月ほどの限られた時間で、内国勧業博の京都開催を決めた経過があると聞きます。

内国勧業博は、東京のみで開催すべきという意見も強く、佐野も苦戦しますが、平安遷都の記念行事と結びつけての、鮮やかな逆転勝ちだったそうです。

――「ものすごく有能な官僚・佐野常民」という紹介も…、

正しいとは思いますが、佐野には「常に真剣だからこそ、涙を流す人」という魅力もありますので、次の機会に描写があればなぁ…と思いました。

苦しみの中に努力を積んでいる人なので、その涙は、どの場面を見ても「相当に重い」です。

また、佐野常民の妻・駒子も、身分の隔てなく、周囲に優しくできる“博愛”を、絵に描いたような素敵な方だったようです。

本編には佐野との婚儀の場面で、たぶん1回しか登場していなかったと思いますが、この夫婦は60年連れ添ったそうです。

〔参照(後半):第4話「諸国遊学」⑨〕

――他にも語りたいのですが、佐野常民はよくお酒を飲みます。

かなり飲みっぷりが良かったようで、「鯨飲」とか言われたようですね。ちなみに、もと医者なのですが、飲み過ぎて肝臓の調子はいまいちだったそうです。

これだけ魅力的な人物を、あまり“本編”に登場させられていないのは、私の力不足としか言いようがありません。

――今回の歴史番組での登場を見て、幕末・明治期の佐賀には、

語るべき内容は多くても、まだ“物語”は足りていない…と実感しました。これがドラマに描きづらく、功績だけの紹介になってしまう理由かもしれません。

県内の方はもちろん、佐賀県の出身者でも、あるいは、佐賀が好きなだけの人でも…語るべき歴史と、その“物語”は山ほどあるはず。

「物語が足りていないなら、増やすまで。」

皆様も、今までの“先輩”たちがつないでくれたもの、もっと語っていきましょう。どこに、たどり着くかはわかりませんが、私も書き続けてみます。

次回はまた、肥前浜の宿場町での“飲み会”の場面から再開予定です。

〔参照:

幕末から明治への転換期に一度、衰退した京都が「古都」としてのブランド力を持って、復活を遂げた話をテーマとした放送回です。

“佐賀の七賢人”の1人・佐野常民が、キーパーソンとして登場する回でもあり、しっかり三重津海軍所跡の記念館での取材場面もありました。

もう4年以上も前に、この場所を訪れ、「なぜ、佐賀は大河ドラマにならないのか…」と感じたことも、すでに懐かしくあります。

――これは、番組でも触れられましたが、京都にある平安神宮は、

佐野常民が、1895年内国勧業博覧会の際に、一種の“パビリオン”として計画したものを、神社として崇敬の対象とし、現在も名所の1つになっています。

その佐野が、海外でも通用する日本文化の真価を知ったのは、実質的な代表として出展を行った、明治初期(1873年)のウィーン万国博覧会だった…

これが、日本の伝統文化が色濃く残る「古都・京都」に、佐野が目を向けるきっかけになり、その復興のカギを握る人物となっていく…

――以上が、私なりの番組のまとめ方ですが

書籍でも調べたところ、京都三大祭りの1つ「時代祭」も、この博覧会のイベントだった、行列(パレード)が元になっているようです。

珍しい歴史番組での特集、とても嬉しかったのですが、今後に期待する部分もあります。今回、佐野常民の功績と努力は、わかりやすく語られました。

――ただ、今回の描き方だと、

“想い”の部分は公家・岩倉具視の故郷への気持ちに集約され、佐野にどういう心の動きがあったか…に届きづらかったとは思います。

これも書籍からですが、佐野が農商務大臣を務めたとき、半月ほどの限られた時間で、内国勧業博の京都開催を決めた経過があると聞きます。

内国勧業博は、東京のみで開催すべきという意見も強く、佐野も苦戦しますが、平安遷都の記念行事と結びつけての、鮮やかな逆転勝ちだったそうです。

――「ものすごく有能な官僚・佐野常民」という紹介も…、

正しいとは思いますが、佐野には「常に真剣だからこそ、涙を流す人」という魅力もありますので、次の機会に描写があればなぁ…と思いました。

苦しみの中に努力を積んでいる人なので、その涙は、どの場面を見ても「相当に重い」です。

また、佐野常民の妻・駒子も、身分の隔てなく、周囲に優しくできる“博愛”を、絵に描いたような素敵な方だったようです。

本編には佐野との婚儀の場面で、たぶん1回しか登場していなかったと思いますが、この夫婦は60年連れ添ったそうです。

〔参照(後半):

――他にも語りたいのですが、佐野常民はよくお酒を飲みます。

かなり飲みっぷりが良かったようで、「鯨飲」とか言われたようですね。ちなみに、もと医者なのですが、飲み過ぎて肝臓の調子はいまいちだったそうです。

これだけ魅力的な人物を、あまり“本編”に登場させられていないのは、私の力不足としか言いようがありません。

――今回の歴史番組での登場を見て、幕末・明治期の佐賀には、

語るべき内容は多くても、まだ“物語”は足りていない…と実感しました。これがドラマに描きづらく、功績だけの紹介になってしまう理由かもしれません。

県内の方はもちろん、佐賀県の出身者でも、あるいは、佐賀が好きなだけの人でも…語るべき歴史と、その“物語”は山ほどあるはず。

「物語が足りていないなら、増やすまで。」

皆様も、今までの“先輩”たちがつないでくれたもの、もっと語っていきましょう。どこに、たどり着くかはわかりませんが、私も書き続けてみます。

次回はまた、肥前浜の宿場町での“飲み会”の場面から再開予定です。