2020年06月11日

第11話「蝦夷探検」③(“懐刀”の想い)

こんばんは。

島義勇の江戸勤めは、留学でもあります。この頃、同い年(従兄弟)の枝吉神陽は、佐賀で「義祭同盟」を主導し、若者たちを率いています。

一方、島義勇は学問も修業中。しかし、水戸の藤田東湖(とうこ)のもとで学んでいることが好機となります。

殿・鍋島直正の愛娘・貢姫さまの縁談の調整という大役を任されます。

――島義勇は“先生”でもある、水戸の藤田東湖を訪ねた。

水戸藩と言えば、攘夷派。徳川斉昭の“懐刀”が藤田である。

「此度、露西亜(ロシア)の船が、大坂を騒がせたと聞く。」

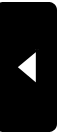

日米和親条約の締結後、ロシアも日本と条約を結ぶため動いた。新鋭艦“ディアナ号”に乗り換え、プチャーチン提督が再来したのである。

「やはり彼の国は油断ならぬ。畏れ多くも京の都に近づくとは…」

大坂は、天子様(天皇)の御所のある京都に近い。尊王の志高い、藤田東湖には、ロシアの接近が許せないようだ。

ロシア船の出現は、京の都に衝撃を与え、攘夷の機運は高まったのである。

ロシア側には、イギリス・フランスと戦争中という事情もあった。敵国船と遭遇しては面倒である。まず箱館(函館)に乗り込み、次いで大坂に来航し、幕府に交渉を求めたという展開だった。

――水戸の藤田東湖は貫禄がある。“団にょん”こと島義勇は、お話を聞く一方である。

「先だっては佐賀の“台場”が、露西亜(ロシア)に睨みを利かせておったな。」

長崎で、幕府がプチャーチンと交渉した際には、佐賀藩が築いた砲台で警戒にあたっていた。

「やはり鍋島の殿には、先見の明がある。」

「その殿に大役を任されるとは、島どのには見込みがあると言うことじゃ。」

「いえ、私などは…」

「謙遜をするな。お主のまっすぐな心…至誠が、殿にも届くのであろう。」

「同輩の枝吉神陽に比べれば、遥かに及びませぬ。」

「はっはっは…神陽には際立った才があるからな。」

藤田東湖にも同じ国学者として、枝吉神陽には期待するところがあるらしい。

――当時、まだ若い佐賀の枝吉神陽を、大思想家・水戸の藤田東湖と並ぶ“東西の二傑”と語る者もいたようだ。

「しかし、島よ。お主にも神陽には無い力があるぞ。」

「…藤田先生!勿体ないお言葉です。」

「本日の用向きは確かに承った!話を進めておこう。」

藤田東湖の評判は、学者としてだけではない。

徳川斉昭を筆頭として過激な水戸藩。幕政で力を発揮できるのは、藤田の実務能力によるところが大きい。

「川越の直侯(なおよし)様を通じて、水戸と佐賀が“縁続き”となれば、この国のためにもなろう!」

「ありがたきことにございます。」

島による「貢姫さまのご縁組み」の調整は順調である。殿にも良い報告ができそうだ。

――水戸藩邸からの帰り道。“団にょん”は考える。

「藤田先生…ご立派な方だ。あの水戸様の“懐刀”であられる…」

水戸の徳川斉昭は、極論で突き進み、それだけ敵も多い。側近の力量が問われるのだ。

「ワシも…必ずや殿のお役に!」

藤田東湖が水戸様の“懐刀”であるように、島も殿のために働きたいと考えた。

「しかし一体、ワシに何の力があると言うのだ…」

藤田先生からも「枝吉神陽には無い力」の示唆を受けた。以前、神陽本人からも同じ事を言われている。

考えあぐねた“団にょん”は、遠く北の空を見遣った。

――江戸の藩邸。もうすぐ国元(佐賀)に帰る、殿・鍋島直正。

「島によれば、姫の縁組みの話は滞りなく進んでおるようだ。」

「では…輿入れの“お守り刀”など、仕度も始めて参りましょうか。」

古川与一(松根)は、次の準備に取り掛かろうとする。

「…うむ。与一の見立てなれば間違いはなかろう。任せる。」

「殿…お気が進みませんか。」

――直正が、先ほど貢姫から手渡しされた“お守り袋”。

貢姫は、佐賀に戻る直正に“お手製”の品を贈る。

「お父上様、国元にお持ちになってくださいませ。」

「おおっ、これは…」

「“蛇除けのお守り”にございます!」

「此度の物は、自信がございます。長く効くと良いですね。」

「おおっ、これは効きそうじゃ。大事に致すぞ。」

直正、娘からの贈り物を受け取り、短く別れの挨拶をする。

――直正は、与一に“お守り袋”受取りの顛末(てんまつ)を語った。

「これは!見事な刺繍(ししゅう)にございますな…」

古川与一、芸術肌の人物として審美眼には定評がある。

「いやいや…貢姫様、手細工が頗る(すこぶる)優れておられるとは、思うておりましたが…」

「与一よ、それは匠の品ではないぞ。儂のための“お守り袋”じゃ。」

「儂は肌身離さず、この“お守り”を持つぞ!」

「ええ、そうですとも…殿は、ヘビが大層お嫌いでございますから…」

「そうじゃ、与一!相変わらず、よくわかっておるのう!」

殿・鍋島直正、縁談が整いつつある愛娘を置いて、佐賀に帰るのが寂しいのだ。

「ええ、殿…」

古川与一、もらい泣きの涙目である。誰よりも殿の気持ちがわかる側近なのであった。

(続く)

島義勇の江戸勤めは、留学でもあります。この頃、同い年(従兄弟)の枝吉神陽は、佐賀で「義祭同盟」を主導し、若者たちを率いています。

一方、島義勇は学問も修業中。しかし、水戸の藤田東湖(とうこ)のもとで学んでいることが好機となります。

殿・鍋島直正の愛娘・貢姫さまの縁談の調整という大役を任されます。

――島義勇は“先生”でもある、水戸の藤田東湖を訪ねた。

水戸藩と言えば、攘夷派。徳川斉昭の“懐刀”が藤田である。

「此度、露西亜(ロシア)の船が、大坂を騒がせたと聞く。」

日米和親条約の締結後、ロシアも日本と条約を結ぶため動いた。新鋭艦“ディアナ号”に乗り換え、プチャーチン提督が再来したのである。

「やはり彼の国は油断ならぬ。畏れ多くも京の都に近づくとは…」

大坂は、天子様(天皇)の御所のある京都に近い。尊王の志高い、藤田東湖には、ロシアの接近が許せないようだ。

ロシア船の出現は、京の都に衝撃を与え、攘夷の機運は高まったのである。

ロシア側には、イギリス・フランスと戦争中という事情もあった。敵国船と遭遇しては面倒である。まず箱館(函館)に乗り込み、次いで大坂に来航し、幕府に交渉を求めたという展開だった。

――水戸の藤田東湖は貫禄がある。“団にょん”こと島義勇は、お話を聞く一方である。

「先だっては佐賀の“台場”が、露西亜(ロシア)に睨みを利かせておったな。」

長崎で、幕府がプチャーチンと交渉した際には、佐賀藩が築いた砲台で警戒にあたっていた。

「やはり鍋島の殿には、先見の明がある。」

「その殿に大役を任されるとは、島どのには見込みがあると言うことじゃ。」

「いえ、私などは…」

「謙遜をするな。お主のまっすぐな心…至誠が、殿にも届くのであろう。」

「同輩の枝吉神陽に比べれば、遥かに及びませぬ。」

「はっはっは…神陽には際立った才があるからな。」

藤田東湖にも同じ国学者として、枝吉神陽には期待するところがあるらしい。

――当時、まだ若い佐賀の枝吉神陽を、大思想家・水戸の藤田東湖と並ぶ“東西の二傑”と語る者もいたようだ。

「しかし、島よ。お主にも神陽には無い力があるぞ。」

「…藤田先生!勿体ないお言葉です。」

「本日の用向きは確かに承った!話を進めておこう。」

藤田東湖の評判は、学者としてだけではない。

徳川斉昭を筆頭として過激な水戸藩。幕政で力を発揮できるのは、藤田の実務能力によるところが大きい。

「川越の直侯(なおよし)様を通じて、水戸と佐賀が“縁続き”となれば、この国のためにもなろう!」

「ありがたきことにございます。」

島による「貢姫さまのご縁組み」の調整は順調である。殿にも良い報告ができそうだ。

――水戸藩邸からの帰り道。“団にょん”は考える。

「藤田先生…ご立派な方だ。あの水戸様の“懐刀”であられる…」

水戸の徳川斉昭は、極論で突き進み、それだけ敵も多い。側近の力量が問われるのだ。

「ワシも…必ずや殿のお役に!」

藤田東湖が水戸様の“懐刀”であるように、島も殿のために働きたいと考えた。

「しかし一体、ワシに何の力があると言うのだ…」

藤田先生からも「枝吉神陽には無い力」の示唆を受けた。以前、神陽本人からも同じ事を言われている。

考えあぐねた“団にょん”は、遠く北の空を見遣った。

――江戸の藩邸。もうすぐ国元(佐賀)に帰る、殿・鍋島直正。

「島によれば、姫の縁組みの話は滞りなく進んでおるようだ。」

「では…輿入れの“お守り刀”など、仕度も始めて参りましょうか。」

古川与一(松根)は、次の準備に取り掛かろうとする。

「…うむ。与一の見立てなれば間違いはなかろう。任せる。」

「殿…お気が進みませんか。」

――直正が、先ほど貢姫から手渡しされた“お守り袋”。

貢姫は、佐賀に戻る直正に“お手製”の品を贈る。

「お父上様、国元にお持ちになってくださいませ。」

「おおっ、これは…」

「“蛇除けのお守り”にございます!」

「此度の物は、自信がございます。長く効くと良いですね。」

「おおっ、これは効きそうじゃ。大事に致すぞ。」

直正、娘からの贈り物を受け取り、短く別れの挨拶をする。

――直正は、与一に“お守り袋”受取りの顛末(てんまつ)を語った。

「これは!見事な刺繍(ししゅう)にございますな…」

古川与一、芸術肌の人物として審美眼には定評がある。

「いやいや…貢姫様、手細工が頗る(すこぶる)優れておられるとは、思うておりましたが…」

「与一よ、それは匠の品ではないぞ。儂のための“お守り袋”じゃ。」

「儂は肌身離さず、この“お守り”を持つぞ!」

「ええ、そうですとも…殿は、ヘビが大層お嫌いでございますから…」

「そうじゃ、与一!相変わらず、よくわかっておるのう!」

殿・鍋島直正、縁談が整いつつある愛娘を置いて、佐賀に帰るのが寂しいのだ。

「ええ、殿…」

古川与一、もらい泣きの涙目である。誰よりも殿の気持ちがわかる側近なのであった。

(続く)

2020年06月09日

第11話「蝦夷探検」②(江戸の貢姫)

こんばんは。

前回は、蒸気船購入に情熱を燃やす、殿・鍋島直正を描きました。

佐賀藩には、長崎警備のお役目があるので、参勤交代で江戸に滞在する期間の大幅な短縮を認められていました。この特権は“百日大名”と語られたりもしたようです。

佐賀に戻れるのは良いのですが、直正の気がかりは、江戸藩邸にいる愛娘・貢姫です。立派な姫になるため、7歳の頃から江戸に“留学”しています。

――10代半ばの貢姫。大名家の姫としては“お年頃”である。

参勤交代で江戸に到着した、直正が姫の顔を見に来る。

「貢姫よ!息災にしておったか。」

「はい、お父上様も、お元気のご様子。何よりにございます。」

江戸に来るごとに、成長していく貢姫。

「おおっ、儂は元気じゃ!姫も息災じゃな!」

直正の表情が緩む。話の中身は重要ではない。久しぶりに貢姫に会うことが直正の喜びである。

――姫との再会に上機嫌の直正。ふと、心配事がよぎる。

さすがにそろそろ、貢姫の嫁ぎ先を考えねばならないのだ。

「儂は嫌だ…姫を他家になど嫁がせたくない!婿(むこ)の方が来れば良いのじゃ!」

これは直正の“心の声”である。一言でいえば“駄々”をこねている…

しかし、直正はただの父親ではない。肥前佐賀の殿様である。表向きはこう語らざるを得ない。

「貢姫よ!よき輿入れ先を探すゆえ、心して待つのだ。」

――佐賀藩邸の廊下より江戸の空を見遣る、直正。ふと隣の屋敷が目に入る。

「そうじゃ!この手があったか!」

直正、この言葉は声に出た。

「何があったのでございますか?」

幼少期からの側近、古川松根(与一)。直正の声に反応する。

「おおっ、与一か!お主はいつも丁度良いところに居るのう…」

「はっ。」

「うむ、“あの者”を呼んでほしい!」

「島団右衛門にございますか。」

「そうじゃ!何故わかった!恐るべき、察しの良さであるな。」

直正が見ていたのは、江戸の佐賀藩邸のお向かいにある“川越藩邸”の屋根だった。

――殿に呼び出された島義勇。“団右衛門”という名なので、通称“団にょん”である。

「島、よく来た。」

「殿からのお召し!島、何やら身震いがいたす想いでございます!」

以前から「殿のお役に立ちたい」と息巻いていた“団にょん”。このときは江戸勤めである。

「島よ…お主、たしか水戸の藤田東湖とは親しかったのう」

「ははっ。藤田先生には、水戸に伝わる“尊王の志”をご教示いただきました!」

――藤田東湖(とうこ)は“尊王思想”の先駆的な存在。攘夷派の首領とも言える水戸藩・徳川斉昭の“懐刀”である。

「たしか水戸様のご子息が、“川越”に入っておったな…」

「ははっ、殿の仰せの通り!」

この頃、水戸の徳川斉昭の子が、川越藩(埼玉)に養子に入っていた。

のちの川越藩主・松平直侯(なおよし)。あの一橋慶喜の弟にあたる。名門の貴公子で、貢姫と同い年の若君である。

――こうして島義勇に、殿のご命令が下った。

殿の愛娘・貢姫さまの“輿入れ”のための調整役という任務である。

“川越藩”は徳川一門の松平家。

品川の“お台場”でも、第一台場の警備を任される、幕府の信頼厚い名家である。

まず“婿候補”のご実家、水戸藩に接触するのが島の役割となった。

「殿っ!この、島にお任せくださいませっ!」

「頼もしい限りじゃ。期待しておるぞ。」

――直正の言葉を受け取ると、島は駆けるように退出する。

「必ず、殿のお役に立つ!」

島義勇、凄い意気込みである。

幕政にも強い影響を持つ、水戸の徳川斉昭。

側近の藤田東湖との接触のため、島は江戸の街を走る。

「元気な者にございますな。」

側近の古川が微笑む。

「面白い奴よのう。それに足回り…随分と鍛えておるようじゃ。」

殿・直正は、このときの島義勇の姿を記憶に留めた。

(続く)

前回は、蒸気船購入に情熱を燃やす、殿・鍋島直正を描きました。

佐賀藩には、長崎警備のお役目があるので、参勤交代で江戸に滞在する期間の大幅な短縮を認められていました。この特権は“百日大名”と語られたりもしたようです。

佐賀に戻れるのは良いのですが、直正の気がかりは、江戸藩邸にいる愛娘・貢姫です。立派な姫になるため、7歳の頃から江戸に“留学”しています。

――10代半ばの貢姫。大名家の姫としては“お年頃”である。

参勤交代で江戸に到着した、直正が姫の顔を見に来る。

「貢姫よ!息災にしておったか。」

「はい、お父上様も、お元気のご様子。何よりにございます。」

江戸に来るごとに、成長していく貢姫。

「おおっ、儂は元気じゃ!姫も息災じゃな!」

直正の表情が緩む。話の中身は重要ではない。久しぶりに貢姫に会うことが直正の喜びである。

――姫との再会に上機嫌の直正。ふと、心配事がよぎる。

さすがにそろそろ、貢姫の嫁ぎ先を考えねばならないのだ。

「儂は嫌だ…姫を他家になど嫁がせたくない!婿(むこ)の方が来れば良いのじゃ!」

これは直正の“心の声”である。一言でいえば“駄々”をこねている…

しかし、直正はただの父親ではない。肥前佐賀の殿様である。表向きはこう語らざるを得ない。

「貢姫よ!よき輿入れ先を探すゆえ、心して待つのだ。」

――佐賀藩邸の廊下より江戸の空を見遣る、直正。ふと隣の屋敷が目に入る。

「そうじゃ!この手があったか!」

直正、この言葉は声に出た。

「何があったのでございますか?」

幼少期からの側近、古川松根(与一)。直正の声に反応する。

「おおっ、与一か!お主はいつも丁度良いところに居るのう…」

「はっ。」

「うむ、“あの者”を呼んでほしい!」

「島団右衛門にございますか。」

「そうじゃ!何故わかった!恐るべき、察しの良さであるな。」

直正が見ていたのは、江戸の佐賀藩邸のお向かいにある“川越藩邸”の屋根だった。

――殿に呼び出された島義勇。“団右衛門”という名なので、通称“団にょん”である。

「島、よく来た。」

「殿からのお召し!島、何やら身震いがいたす想いでございます!」

以前から「殿のお役に立ちたい」と息巻いていた“団にょん”。このときは江戸勤めである。

「島よ…お主、たしか水戸の藤田東湖とは親しかったのう」

「ははっ。藤田先生には、水戸に伝わる“尊王の志”をご教示いただきました!」

――藤田東湖(とうこ)は“尊王思想”の先駆的な存在。攘夷派の首領とも言える水戸藩・徳川斉昭の“懐刀”である。

「たしか水戸様のご子息が、“川越”に入っておったな…」

「ははっ、殿の仰せの通り!」

この頃、水戸の徳川斉昭の子が、川越藩(埼玉)に養子に入っていた。

のちの川越藩主・松平直侯(なおよし)。あの一橋慶喜の弟にあたる。名門の貴公子で、貢姫と同い年の若君である。

――こうして島義勇に、殿のご命令が下った。

殿の愛娘・貢姫さまの“輿入れ”のための調整役という任務である。

“川越藩”は徳川一門の松平家。

品川の“お台場”でも、第一台場の警備を任される、幕府の信頼厚い名家である。

まず“婿候補”のご実家、水戸藩に接触するのが島の役割となった。

「殿っ!この、島にお任せくださいませっ!」

「頼もしい限りじゃ。期待しておるぞ。」

――直正の言葉を受け取ると、島は駆けるように退出する。

「必ず、殿のお役に立つ!」

島義勇、凄い意気込みである。

幕政にも強い影響を持つ、水戸の徳川斉昭。

側近の藤田東湖との接触のため、島は江戸の街を走る。

「元気な者にございますな。」

側近の古川が微笑む。

「面白い奴よのう。それに足回り…随分と鍛えておるようじゃ。」

殿・直正は、このときの島義勇の姿を記憶に留めた。

(続く)

2020年06月07日

第11話「蝦夷探検」①(殿、蒸気船に乗る)

こんばんは。今回より第11話です。

1854年3月。江戸にほど近い“横浜村”の地にて、日米和親条約が締結されます。

“鎖国”の体制が完成したのは、三代将軍・家光の治世である1641年頃。200年以上続いた、日本の対外政策は大きな転換点を迎えます…

――季節は流れ、夏も去ろうしていた。長崎の沿海。

オランダの蒸気船「スンビン号」の艦上。

「肥前サマ。ゴ足労イタダキ、光栄デス。」

オランダ人の通訳が、艦長の言葉を伝える。

「構わぬ。儂が来たいと申したのだ。」

艦長の挨拶に応じる、殿・鍋島直正。

もちろん通訳の言葉は聞くが、西洋人にも直接、話しかける傾向がある。語学は技術だけではない。勢いで通じる気持ちもあるのだ。

「古クカラ、日本と“我が国”オランダは、誼(よしみ)を通ジテ参リマシタ。」

「然(しか)り。阿蘭陀(オランダ)の者には、まことに世話になっておる。」

――10年前(1844年)オランダ国王が開国勧告を始めた頃から、鍋島直正は、よくオランダ船に乗っている。

「今ヤ、諸国の船が、日本に現レマス…」

「其の方(そのほう)の言いたきことはわかるぞ。“油断ならぬ者”もおるとの忠告だな。」

「ハッ、肥前サマ。サスガ、ご賢察にゴザイマス。」

オランダの士官や商人たちは、幕府や長崎に強い関わりを持つ、佐賀藩の存在を重視した。

――当時の佐賀藩は、品川の“お台場”や沿岸諸藩に大砲を供給し、ロシア船の来航時には長崎台場での警備をこなした…

先を見通していた、鍋島直正。もはや日本の中の“西洋”と言ってもよい、佐賀藩の存在感は増すばかりであった。

差しあたって幕府からの“ご褒美”は、五万両の借金返済の免除と、徳川家伝来の“備前長船長光”の名刀の親授である。

幕府は、佐賀藩との繋がりを強化していく。直正は徳川一門扱いの“松平”姓で呼ばれることが多い。この頃の名も“斉正”であり、これも第11代将軍・徳川家斉に由来する。

――さて「スンビン号」に戻る。オランダにとって、日本は単なる取引相手以上の大事な存在であった。

「今後モ、佐賀とオランダのヨリ良キ関係を…」

「わかっておる!阿蘭陀(オランダ)とは長い付き合い。信を置いておるぞ。」

「アリガタキ幸セ!」

――かつて“フェートン号事件”(1808年)の頃のオランダは、かのナポレオンに攻められフランスの従属下にあった。

フランスによる支配のもとで、期せず対戦国となったイギリスにオランダは追い回された。その過程で起きたのが、イギリス船の長崎港侵入なのである。

一時、祖国が消えていたオランダ。世界で唯一、国旗を掲揚できた場所が、長崎のオランダ商館だったという。

日本でオランダ商館を守った、当時の商館長は、復活した祖国・オランダで“英雄”扱いされたという。

一説にアメリカのペリーはオランダの妨害を警戒し、長崎への来航を避けたと言われる。そのぐらい日本との貿易を守ることに熱心なオランダである。

――殿・鍋島直正、オランダ人たちの想いを受け止めたのか「うむ!」と大きく頷く。

「よし、佐賀は、オランダとの交易を増々盛んにするぞ!」

「ハイ!仰セの通リデス!」

「では、この“スンビン号”を所望したい!幾らなれば買えるか。」

突如、いま乗っている蒸気船の購入交渉を始める直正。

「…!」

これは想定外だったのか、オランダの関係者一同が絶句する。

――オランダは“スンビン号”を、他の欧米各国を出し抜くための“切り札”として用意していた。

この“切り札”を、外様大名である佐賀に売り払うと…さすがに幕府の反応が怖い。

オランダの艦長が、釈明をする。

「実ハ…“スンビン号”は公儀(幕府)への献上を…」

「そうか、御公儀(幕府)のための船であったか!残念であるな。」

鍋島直正、突拍子の無いことは言うが、相手の立場を慮(おもんばか)る分別がある。

――「蒸気仕掛けも、大砲も良いのだが…」“スンビン号”を惜しむ、直正。下船後に、オランダ商館長から耳寄りな情報がもたらされる。

「“スンビン号”は無理デスガ…肥前サマには、モット良イ船を用意シマス!!」

「ほう、左様か!期待して良いのだな!」

直正の表情が明るくなった。後にオランダは、この約束を果たすことになる。

ひとまず蒸気船“スンビン号”をあきらめた直正。

しかし、この船は後に“観光丸”と名を変え、直正や佐賀藩士たちと深く関わっていくことになる。

(続く)

1854年3月。江戸にほど近い“横浜村”の地にて、日米和親条約が締結されます。

“鎖国”の体制が完成したのは、三代将軍・家光の治世である1641年頃。200年以上続いた、日本の対外政策は大きな転換点を迎えます…

――季節は流れ、夏も去ろうしていた。長崎の沿海。

オランダの蒸気船「スンビン号」の艦上。

「肥前サマ。ゴ足労イタダキ、光栄デス。」

オランダ人の通訳が、艦長の言葉を伝える。

「構わぬ。儂が来たいと申したのだ。」

艦長の挨拶に応じる、殿・鍋島直正。

もちろん通訳の言葉は聞くが、西洋人にも直接、話しかける傾向がある。語学は技術だけではない。勢いで通じる気持ちもあるのだ。

「古クカラ、日本と“我が国”オランダは、誼(よしみ)を通ジテ参リマシタ。」

「然(しか)り。阿蘭陀(オランダ)の者には、まことに世話になっておる。」

――10年前(1844年)オランダ国王が開国勧告を始めた頃から、鍋島直正は、よくオランダ船に乗っている。

「今ヤ、諸国の船が、日本に現レマス…」

「其の方(そのほう)の言いたきことはわかるぞ。“油断ならぬ者”もおるとの忠告だな。」

「ハッ、肥前サマ。サスガ、ご賢察にゴザイマス。」

オランダの士官や商人たちは、幕府や長崎に強い関わりを持つ、佐賀藩の存在を重視した。

――当時の佐賀藩は、品川の“お台場”や沿岸諸藩に大砲を供給し、ロシア船の来航時には長崎台場での警備をこなした…

先を見通していた、鍋島直正。もはや日本の中の“西洋”と言ってもよい、佐賀藩の存在感は増すばかりであった。

差しあたって幕府からの“ご褒美”は、五万両の借金返済の免除と、徳川家伝来の“備前長船長光”の名刀の親授である。

幕府は、佐賀藩との繋がりを強化していく。直正は徳川一門扱いの“松平”姓で呼ばれることが多い。この頃の名も“斉正”であり、これも第11代将軍・徳川家斉に由来する。

――さて「スンビン号」に戻る。オランダにとって、日本は単なる取引相手以上の大事な存在であった。

「今後モ、佐賀とオランダのヨリ良キ関係を…」

「わかっておる!阿蘭陀(オランダ)とは長い付き合い。信を置いておるぞ。」

「アリガタキ幸セ!」

――かつて“フェートン号事件”(1808年)の頃のオランダは、かのナポレオンに攻められフランスの従属下にあった。

フランスによる支配のもとで、期せず対戦国となったイギリスにオランダは追い回された。その過程で起きたのが、イギリス船の長崎港侵入なのである。

一時、祖国が消えていたオランダ。世界で唯一、国旗を掲揚できた場所が、長崎のオランダ商館だったという。

日本でオランダ商館を守った、当時の商館長は、復活した祖国・オランダで“英雄”扱いされたという。

一説にアメリカのペリーはオランダの妨害を警戒し、長崎への来航を避けたと言われる。そのぐらい日本との貿易を守ることに熱心なオランダである。

――殿・鍋島直正、オランダ人たちの想いを受け止めたのか「うむ!」と大きく頷く。

「よし、佐賀は、オランダとの交易を増々盛んにするぞ!」

「ハイ!仰セの通リデス!」

「では、この“スンビン号”を所望したい!幾らなれば買えるか。」

突如、いま乗っている蒸気船の購入交渉を始める直正。

「…!」

これは想定外だったのか、オランダの関係者一同が絶句する。

――オランダは“スンビン号”を、他の欧米各国を出し抜くための“切り札”として用意していた。

この“切り札”を、外様大名である佐賀に売り払うと…さすがに幕府の反応が怖い。

オランダの艦長が、釈明をする。

「実ハ…“スンビン号”は公儀(幕府)への献上を…」

「そうか、御公儀(幕府)のための船であったか!残念であるな。」

鍋島直正、突拍子の無いことは言うが、相手の立場を慮(おもんばか)る分別がある。

――「蒸気仕掛けも、大砲も良いのだが…」“スンビン号”を惜しむ、直正。下船後に、オランダ商館長から耳寄りな情報がもたらされる。

「“スンビン号”は無理デスガ…肥前サマには、モット良イ船を用意シマス!!」

「ほう、左様か!期待して良いのだな!」

直正の表情が明るくなった。後にオランダは、この約束を果たすことになる。

ひとまず蒸気船“スンビン号”をあきらめた直正。

しかし、この船は後に“観光丸”と名を変え、直正や佐賀藩士たちと深く関わっていくことになる。

(続く)

2020年06月06日

「横浜村-1854年-(第11話プロローグ)」

こんばんは。

“本編”の現在位置ですが、幕末の1854年です。

この年明けには、長崎からロシアのプチャーチンが退去。

すぐさま、アメリカのペリーが浦賀に再来航というドタバタした新年でした。

――このとき幕府は、ペリーとの交渉場所に悩みます。

「交渉は、なるべく江戸の近くで!」というのがペリーの要求。

しかし、神奈川宿など“街道沿い”は、近隣の民衆が関わるのでマズい。

選ばれた場所が「半農半漁の寒村」とよく表現される当時の“横浜村”です。幕府はここで、ペリーと“丁々発止”のやり取りを繰り広げました。

――開港後に、すごい勢いで“国際貿易都市”となった横浜。いまや日本でも屈指の大都市です。

現地では「海のそばまで、山が迫っている街」という印象があります。

農業生産には、不向きな土地だったことと察します。逆に都市化は容易だったのかもしれません。

――そして、条約締結の交渉中に、アメリカのペリーも、ロシアのプチャーチンと同じことをします。

「蒸気機関車(模型)を見せつけて、技術力の差をアピール!」です。前年(1853年)に、長崎でロシアも同じアピ―ルを仕掛けています。

“本編”では佐賀藩に就職した科学者・中村奇輔が「何とか構造を見抜いてやる…」と息巻いていました。さすが佐野栄寿(常民)、よい人材をスカウトしてきています。

――ペリーの要求をなるべく最小限に抑えて、条約を締結した幕府。

1854年日米和親条約の段階では、神奈川(横浜)は開港の対象ではありません。アメリカから太平洋を渡り、航海する船に不可欠な2港だけを開きました。

・下田(大陸貿易の中継拠点)

・函館(捕鯨船の補給拠点)

この時点では、ひとまず通商の要求は拒絶しています。

少し先取りすると、日米修好通商条約の締結は、4年後の1858年です。

横浜(当初は神奈川)の開港は、この時点で決まりました。

――和親条約で、蝦夷地(北海道)の“函館”が開港されたことが、今後の展開に大きく関わります。

豊富な天然資源、広大な土地、販路としての魅力…

それに、北と言えばロシアの動きも気になります。

もともと関心の高かった蝦夷地に“国際港・函館”が出現しました。

全国の雄藩が一斉に注目したのは、言うまでもありません。

――第11話は「蝦夷探検」というタイトルにしたいと思います。

いよいよ“鎖国”状態から、日本は国際社会の荒波に入り込んでいきます。

この頃、幕府は諸大名への「大船建造の禁止」を解除しました。そして、肥前佐賀35万7千石の殿・鍋島直正が動き出します!

…幕末佐賀藩の大河ドラマは、たぶん“海”の物語でもあるのです。

なかなか情報量も多くて整理が追い付かず、“本編”に入れると長文になりがちです。今後は、本編中にも色々つぶやいていこうかな…と思っています。

“ナレーション”みたいに思っていただければ幸いです。

“本編”の現在位置ですが、幕末の1854年です。

この年明けには、長崎からロシアのプチャーチンが退去。

すぐさま、アメリカのペリーが浦賀に再来航というドタバタした新年でした。

――このとき幕府は、ペリーとの交渉場所に悩みます。

「交渉は、なるべく江戸の近くで!」というのがペリーの要求。

しかし、神奈川宿など“街道沿い”は、近隣の民衆が関わるのでマズい。

選ばれた場所が「半農半漁の寒村」とよく表現される当時の“横浜村”です。幕府はここで、ペリーと“丁々発止”のやり取りを繰り広げました。

――開港後に、すごい勢いで“国際貿易都市”となった横浜。いまや日本でも屈指の大都市です。

現地では「海のそばまで、山が迫っている街」という印象があります。

農業生産には、不向きな土地だったことと察します。逆に都市化は容易だったのかもしれません。

――そして、条約締結の交渉中に、アメリカのペリーも、ロシアのプチャーチンと同じことをします。

「蒸気機関車(模型)を見せつけて、技術力の差をアピール!」です。前年(1853年)に、長崎でロシアも同じアピ―ルを仕掛けています。

“本編”では佐賀藩に就職した科学者・中村奇輔が「何とか構造を見抜いてやる…」と息巻いていました。さすが佐野栄寿(常民)、よい人材をスカウトしてきています。

――ペリーの要求をなるべく最小限に抑えて、条約を締結した幕府。

1854年日米和親条約の段階では、神奈川(横浜)は開港の対象ではありません。アメリカから太平洋を渡り、航海する船に不可欠な2港だけを開きました。

・下田(大陸貿易の中継拠点)

・函館(捕鯨船の補給拠点)

この時点では、ひとまず通商の要求は拒絶しています。

少し先取りすると、日米修好通商条約の締結は、4年後の1858年です。

横浜(当初は神奈川)の開港は、この時点で決まりました。

――和親条約で、蝦夷地(北海道)の“函館”が開港されたことが、今後の展開に大きく関わります。

豊富な天然資源、広大な土地、販路としての魅力…

それに、北と言えばロシアの動きも気になります。

もともと関心の高かった蝦夷地に“国際港・函館”が出現しました。

全国の雄藩が一斉に注目したのは、言うまでもありません。

――第11話は「蝦夷探検」というタイトルにしたいと思います。

いよいよ“鎖国”状態から、日本は国際社会の荒波に入り込んでいきます。

この頃、幕府は諸大名への「大船建造の禁止」を解除しました。そして、肥前佐賀35万7千石の殿・鍋島直正が動き出します!

…幕末佐賀藩の大河ドラマは、たぶん“海”の物語でもあるのです。

なかなか情報量も多くて整理が追い付かず、“本編”に入れると長文になりがちです。今後は、本編中にも色々つぶやいていこうかな…と思っています。

“ナレーション”みたいに思っていただければ幸いです。

2020年06月05日

「麒麟を待つ…」

こんばんは。

明後日、6月7日(日)の「決戦!桶狭間」放映後、大河ドラマ「麒麟がくる」も一旦お休みになるようです。新型コロナの影響での撮影休止が長引き、さすがに放映するストックがなくなったと聞きます。

斎藤道三、織田信長、その妻・帰蝶など個性の強い登場人物が多いのが楽しいところですが、主人公・明智光秀が振り回される展開にも、いろいろ共感できるところがあります。

――前話「家康への文」では、子役から大人にキャストが変わった松平元康(徳川家康)が話の軸になっていました。

幼少期からの苦労人で「時々、投げ出したくなる…」とつぶやく、松平元康。

演じているのは、風間俊介さん。所属は、ジャニーズ事務所なのですね。

のちに、天下人になるとは思えない厳しい状況。

しかし、結果として「戦の無い世を築く」のは、松平元康(徳川家康)ということになります。

※江戸城天守のイメージ。200年の“鎖国”の重みを表現するときに使いました。

――毎年「大河ドラマ」を見ている方。他作品で、この俳優さんに見覚えがないでしょうか。

2018年大河ドラマ「西郷どん」では、風間俊介さんは、“橋本左内”という配役でした。この橋本左内は福井藩士で、薩摩の西郷隆盛(鈴木亮平)と親しくなり、一緒に政治活動をします。

「一橋慶喜さまこそ、次の将軍にふさわしい!」と、慶喜(松田翔太)の賢さを語る“冊子”を大量に作っていた人です。

西郷と一緒に頑張った「慶喜さまを将軍に!」キャンペーンで、幕府に睨まれ、橋本左内は窮地に陥ります。ドラマでは西郷を逃がして、左内は捕縛される…という展開だったような。

――ここで、少し整理を。1つの契機は「黒船来航」時に頑張った老中・阿部正弘です。

「幕府に雄藩の力を結集する」(雄藩連合)という考え方が生じました。

この考え方により、幕府の政治への参画を強めた雄藩は多いです。

阿部正弘は志半ばで亡くなりますが、諸藩の政治への意欲は残ります。開国派の薩摩、攘夷派の水戸、そして橋本左内の殿様・松平春嶽の率いる福井など…

「賢いと評判の一橋慶喜を将軍にして、諸藩が結集しようぜ!」みたいな感じです。いわゆる“一橋派”です。

――そして、もう1つの軸。これから頭角を現す、大老・井伊直弼。

「強い幕府が、国を引っ張る」(幕閣主導)、伝統的な考え方です。

諸藩に口出しをさせず、幕府への権力集中による危機の突破を目指します。

井伊直弼は諸藩が、水戸の徳川斉昭の子・一橋慶喜を担いで大騒ぎするのを危険と捉えます。幕府のエリート官僚を先頭に、開国から通商に進み、富国強兵を目指す路線。

「諸藩は出過ぎた真似をするな!将軍は御三家・紀州藩から出す。」みたいな感じです。いわゆる“南紀派”です。

――「あれっ、佐賀はどこにいるの!?」と思った方もいるでしょう。双方の関係者は、こう考えていたと伝わります。

〇“一橋派”の活動家・橋本左内。

「国内の政治は、薩摩と水戸と(出身の)福井などで進めよう!」

「外国への対応は…佐賀の鍋島に任せるしかないだろう!」

当時、一番難しそうな外交は、佐賀藩の一択で構想。

新しい政権が実現したら、外国事務担当の宰相には、鍋島直正の就任を!と考えていたようです。

〇“南紀派”の主導者・井伊直弼。

「私の心を理解できるのは、会津(松平容保)と佐賀(鍋島直正)くらいなものだ…」

「通商を進めるには、外国への備えが要る。佐賀の海軍力に期待しよう!」

大老であるにも関わらず、井伊直弼は佐賀藩邸に出向き、鍋島直正と相談事をしていたようです。

備えの無い開国は、諸外国に侮られるだけ…井伊様も苦労なさった方なのですね。

――国内の政治闘争からは距離をおき、常に海外に目を向けた佐賀藩。

先ほどの二派は、共に国を想っていたのに、潰し合うことになります。

ご紹介した2人も“安政の大獄”と“桜田門外の変”で散ってしまいます。

双方とも、外国と対峙するには「鍋島直正が頼み」と考えていたのは一緒でした。のちに佐賀藩が“内戦”を避けることを最重要とした理由がわかるような気がします。

――今年の大河ドラマ“麒麟がくる”のテーマは「平和な時代を連れてくるのは誰か!」のようです。

幕末最強クラスの軍事力があったと言われる佐賀藩。

しかし、殿・鍋島直正の考え方なのか、無用な戦いを徹底して避けている印象です。

こんな目線からも語っていけると良いな…と思っています。

明後日、6月7日(日)の「決戦!桶狭間」放映後、大河ドラマ「麒麟がくる」も一旦お休みになるようです。新型コロナの影響での撮影休止が長引き、さすがに放映するストックがなくなったと聞きます。

斎藤道三、織田信長、その妻・帰蝶など個性の強い登場人物が多いのが楽しいところですが、主人公・明智光秀が振り回される展開にも、いろいろ共感できるところがあります。

――前話「家康への文」では、子役から大人にキャストが変わった松平元康(徳川家康)が話の軸になっていました。

幼少期からの苦労人で「時々、投げ出したくなる…」とつぶやく、松平元康。

演じているのは、風間俊介さん。所属は、ジャニーズ事務所なのですね。

のちに、天下人になるとは思えない厳しい状況。

しかし、結果として「戦の無い世を築く」のは、松平元康(徳川家康)ということになります。

※江戸城天守のイメージ。200年の“鎖国”の重みを表現するときに使いました。

――毎年「大河ドラマ」を見ている方。他作品で、この俳優さんに見覚えがないでしょうか。

2018年大河ドラマ「西郷どん」では、風間俊介さんは、“橋本左内”という配役でした。この橋本左内は福井藩士で、薩摩の西郷隆盛(鈴木亮平)と親しくなり、一緒に政治活動をします。

「一橋慶喜さまこそ、次の将軍にふさわしい!」と、慶喜(松田翔太)の賢さを語る“冊子”を大量に作っていた人です。

西郷と一緒に頑張った「慶喜さまを将軍に!」キャンペーンで、幕府に睨まれ、橋本左内は窮地に陥ります。ドラマでは西郷を逃がして、左内は捕縛される…という展開だったような。

――ここで、少し整理を。1つの契機は「黒船来航」時に頑張った老中・阿部正弘です。

「幕府に雄藩の力を結集する」(雄藩連合)という考え方が生じました。

この考え方により、幕府の政治への参画を強めた雄藩は多いです。

阿部正弘は志半ばで亡くなりますが、諸藩の政治への意欲は残ります。開国派の薩摩、攘夷派の水戸、そして橋本左内の殿様・松平春嶽の率いる福井など…

「賢いと評判の一橋慶喜を将軍にして、諸藩が結集しようぜ!」みたいな感じです。いわゆる“一橋派”です。

――そして、もう1つの軸。これから頭角を現す、大老・井伊直弼。

「強い幕府が、国を引っ張る」(幕閣主導)、伝統的な考え方です。

諸藩に口出しをさせず、幕府への権力集中による危機の突破を目指します。

井伊直弼は諸藩が、水戸の徳川斉昭の子・一橋慶喜を担いで大騒ぎするのを危険と捉えます。幕府のエリート官僚を先頭に、開国から通商に進み、富国強兵を目指す路線。

「諸藩は出過ぎた真似をするな!将軍は御三家・紀州藩から出す。」みたいな感じです。いわゆる“南紀派”です。

――「あれっ、佐賀はどこにいるの!?」と思った方もいるでしょう。双方の関係者は、こう考えていたと伝わります。

〇“一橋派”の活動家・橋本左内。

「国内の政治は、薩摩と水戸と(出身の)福井などで進めよう!」

「外国への対応は…佐賀の鍋島に任せるしかないだろう!」

当時、一番難しそうな外交は、佐賀藩の一択で構想。

新しい政権が実現したら、外国事務担当の宰相には、鍋島直正の就任を!と考えていたようです。

〇“南紀派”の主導者・井伊直弼。

「私の心を理解できるのは、会津(松平容保)と佐賀(鍋島直正)くらいなものだ…」

「通商を進めるには、外国への備えが要る。佐賀の海軍力に期待しよう!」

大老であるにも関わらず、井伊直弼は佐賀藩邸に出向き、鍋島直正と相談事をしていたようです。

備えの無い開国は、諸外国に侮られるだけ…井伊様も苦労なさった方なのですね。

――国内の政治闘争からは距離をおき、常に海外に目を向けた佐賀藩。

先ほどの二派は、共に国を想っていたのに、潰し合うことになります。

ご紹介した2人も“安政の大獄”と“桜田門外の変”で散ってしまいます。

双方とも、外国と対峙するには「鍋島直正が頼み」と考えていたのは一緒でした。のちに佐賀藩が“内戦”を避けることを最重要とした理由がわかるような気がします。

――今年の大河ドラマ“麒麟がくる”のテーマは「平和な時代を連れてくるのは誰か!」のようです。

幕末最強クラスの軍事力があったと言われる佐賀藩。

しかし、殿・鍋島直正の考え方なのか、無用な戦いを徹底して避けている印象です。

こんな目線からも語っていけると良いな…と思っています。

2020年06月04日

「現在(いま)も、試合中」

こんばんは。

新型コロナのプロスポーツへの影響が連日報じられているところです。今年のシーズンは何とか開幕できるのか、観戦は、やはり無理なのか…

サッカーや野球の観戦が好きな方は「何かが決定的に足りない」日々かもしれません。佐賀では、Jリーグの再開を待ちわびるサガン鳥栖のサポーターの方が、そんな気持ちなのでしょうか。

――さて、私が興味を持っているジャンルは歴史。とくに幕末の佐賀藩です。

「なぜ、あまり詳しくないスポーツ観戦を語ったのか?」

…普段から当ブログをご覧の方は、そう感じたかもしれません。

――最近、思うことがあるのです。「私と、プロスポーツの熱心なファンは、意外と似ているのでは」と…

「歴史って、過去の話ではないのか!結果がわからないから面白い、スポーツとは異質では?」

…というご意見はありそうです。

ええ、史実としては、結果がわかっていることが多いです。しかし、それが曲者(くせもの)なのです。

――私が思う、幕末の佐賀藩は“競技の実力”はあるのに“試合の結果”が伴っていないチーム。

幕末・明治期にあらゆる方面で、日本の近代化に尽くした佐賀藩。

技術の開発を先導し、国家の仕組みを構築し、社会の意識を変えていきました。

ここで、少し変わった例えをします。

“競技の実力”…歴史上で、果たした役割と功績

“試合の結果”…現在の(一般の人からの)評価

…と考えて見ました。

幕末佐賀藩の価値は、現代において過少評価されている印象です。

全国的には、ほぼ知られていないというのが、正直なところでは無いでしょうか。

※幕末佐賀藩の賢人のうち、10人が揃う「佐賀駅前まちかど広場」。

――そして、テレビの歴史系番組での、佐賀藩の存在感と言えは…

①「よし、次回から、ついに江藤新平が登場するぞ。」

→大河ドラマ。全47回中、わずか4回ほどで出番が終了。

②「東京への遷都の話で、大木喬任の名前が出てきた!」

→渋めの歴史番組。登場は一瞬で、“その他の人物扱い”は否めない。

③「…あ、品川の“お台場”の鉄製大砲は、佐賀藩製です…」

→軽めの歴史番組。佐賀藩と言えば、まず反射炉と鉄製大砲なのに、まったく触れられず。

…しかも、全く存在が示されない“完封負け”である、③のパターンが最も多いです。まるで、残念な試合展開を追うサポーターのような気持ちではないでしょうか。

――こうして私は“試合”を見る度に、釈然としない思いを抱え…

自分でも、作ることにしました!

思い切り、幕末佐賀藩の価値を示す場を。

普通に語るだけでも、凄い業績と能力の“佐賀藩の賢人”たち。

これに“主人公”としてのポジションまで加われば!と期待は膨らみます。

…まぁ、当ブログが面白くないとすると、ひとえに私の実力不足なので、これから頑張ります。

――そして、私がブログで描く佐賀の“賢人たち”は、既にこの世を“引退”なさっています。

そう考えると、幕末の佐賀藩を“試合”に勝たせることができるのは、きっと現代を生きる“サポーター”だけなのです。

新型コロナのプロスポーツへの影響が連日報じられているところです。今年のシーズンは何とか開幕できるのか、観戦は、やはり無理なのか…

サッカーや野球の観戦が好きな方は「何かが決定的に足りない」日々かもしれません。佐賀では、Jリーグの再開を待ちわびるサガン鳥栖のサポーターの方が、そんな気持ちなのでしょうか。

――さて、私が興味を持っているジャンルは歴史。とくに幕末の佐賀藩です。

「なぜ、あまり詳しくないスポーツ観戦を語ったのか?」

…普段から当ブログをご覧の方は、そう感じたかもしれません。

――最近、思うことがあるのです。「私と、プロスポーツの熱心なファンは、意外と似ているのでは」と…

「歴史って、過去の話ではないのか!結果がわからないから面白い、スポーツとは異質では?」

…というご意見はありそうです。

ええ、史実としては、結果がわかっていることが多いです。しかし、それが曲者(くせもの)なのです。

――私が思う、幕末の佐賀藩は“競技の実力”はあるのに“試合の結果”が伴っていないチーム。

幕末・明治期にあらゆる方面で、日本の近代化に尽くした佐賀藩。

技術の開発を先導し、国家の仕組みを構築し、社会の意識を変えていきました。

ここで、少し変わった例えをします。

“競技の実力”…歴史上で、果たした役割と功績

“試合の結果”…現在の(一般の人からの)評価

…と考えて見ました。

幕末佐賀藩の価値は、現代において過少評価されている印象です。

全国的には、ほぼ知られていないというのが、正直なところでは無いでしょうか。

※幕末佐賀藩の賢人のうち、10人が揃う「佐賀駅前まちかど広場」。

――そして、テレビの歴史系番組での、佐賀藩の存在感と言えは…

①「よし、次回から、ついに江藤新平が登場するぞ。」

→大河ドラマ。全47回中、わずか4回ほどで出番が終了。

②「東京への遷都の話で、大木喬任の名前が出てきた!」

→渋めの歴史番組。登場は一瞬で、“その他の人物扱い”は否めない。

③「…あ、品川の“お台場”の鉄製大砲は、佐賀藩製です…」

→軽めの歴史番組。佐賀藩と言えば、まず反射炉と鉄製大砲なのに、まったく触れられず。

…しかも、全く存在が示されない“完封負け”である、③のパターンが最も多いです。まるで、残念な試合展開を追うサポーターのような気持ちではないでしょうか。

――こうして私は“試合”を見る度に、釈然としない思いを抱え…

自分でも、作ることにしました!

思い切り、幕末佐賀藩の価値を示す場を。

普通に語るだけでも、凄い業績と能力の“佐賀藩の賢人”たち。

これに“主人公”としてのポジションまで加われば!と期待は膨らみます。

…まぁ、当ブログが面白くないとすると、ひとえに私の実力不足なので、これから頑張ります。

――そして、私がブログで描く佐賀の“賢人たち”は、既にこの世を“引退”なさっています。

そう考えると、幕末の佐賀藩を“試合”に勝たせることができるのは、きっと現代を生きる“サポーター”だけなのです。

2020年06月03日

「なぜ、“関西人”の友達が多いのか?」

こんばんは。

「東京アラート」に触れたかと思えば、次は「大阪モデル」か…と予測された方。半ば正解なのですが、少し意表をついて、「京都」へとお話を展開します。

本編の第10話「蒸気機関」では、佐野栄寿(常民)が、存在感を発揮しました。

ここで、京都。少し昔の写真ですが“平安神宮”です。

明治時代(1895年)に内国勧業博覧会のパビリオンとして、平安京の大極殿や応天門を再現したのが、建物の由来と聞きます。

――桓武天皇と孝明天皇をご祭神とする立派な神社なのですが、考えの浅い若者だった私はこう感じました。

「何だ!?博覧会のパビリオンだったのか…ありがたみの薄いことだ。」

しかし“平安神宮”がこの地に建つまでには、佐野常民の情熱があったようなのです。

少しだけ“明治”の話をします。本編では、まだまだ先の話です…

佐野は、当時、活気を失っていた京都に心を痛め、その再興に尽力します。

――実は「東京も都にしましょう!」と東西の両都案を唱え、京都から東京への遷都を進めたのは、佐賀の大木喬任だと言われています。

“首都”としての力を失った京都は、一時衰退します。

後に大木と同郷の佐野が動いたのは、ナイスフォローと言うべきかもしれません。佐賀藩は、アフターサービスの提供も万全のようです。

まず、佐野は内国勧業博の大枠を変更し、京都での開催を可能にしました。

そして、運営面でも副会長として、“平安神宮”(パビリオン)や“時代祭”(パレード)の企画を進めたと言われています。

そんな歴史を知ることで、私にとって“平安神宮”のありがたみが倍増したことは言うまでもありません。

――さて、今の本編(幕末)の話に戻ります。佐野が登場すると、周囲で“関西弁”が飛び交うので、気になっている方もいるかもしれません。

幕末佐賀藩における“万能の研究主任”と言っても良い、佐野常民(栄寿)。

秀才・佐野の諸国修業の始まりは早く、10代の少年時代からです。まず1838年頃には、養父のいた江戸に留学しています。

本編で描いたのは、佐野の“関西”への留学時代である1846年頃から。

京都で、広瀬元恭の“時習堂”

大坂で、緒方洪庵の“適塾”

紀州(和歌山)で、華岡青洲の開いた“春林軒塾”

…と立て続けに入門・研修を行います。

――当時、20代半ば。現代のイメージでは、大学院の博士課程ぐらいの年齢だった、佐野常民(栄寿)。

京都では、良い仲間に恵まれたようです。

なるべく現代の京都の学生に近いイメージで描きたかったところです。

※現代も学生たちが憩う、京都の鴨川べり。

科学者・中村奇輔は、地元・京都の人のようです。

本編での言葉づかいも、多少“京ことば”寄りにしたい…と試みています。

翻訳家・石黒寛次は、現在では京都府内ですが、日本海に面した丹後田辺藩の出身です。今の舞鶴あたりのようです。

実は、舞鶴の方言をまったく知らなかったのですが、通称“ちゃった弁”と言われているようです。

石黒が不思議な話し方をしているときは、その影響だとお考えください。方言の正確性には自信がありません…

――そして、佐野は再び江戸に行き、医術の師匠・伊東玄朴の“象先堂”で修業します。

ここで、佐野は「なぜか金銭を浪費し、塾の辞書を質入れしてしまった」事件を起こします。

当然、塾は破門されますが、同郷(佐賀の神埼出身)の師匠の恩情もあってか、佐野の蘭学人生は何とか続きます。

そして、佐賀に戻る前に、京都に寄った佐野常民。

突如、友達2人(中村・石黒)と“からくり儀右衛門”田中久重の父子をスカウトして佐賀に連れて来る…

この経過には、いろいろと謎が多いようです。

私は、殿・鍋島直正が発した人材スカウトの密命と、佐賀藩の蘭学のネットワークによる根回しがあった…みたいな表現をしています。

――さて、結論です。なぜ、私が佐野常民の友達をなるべく“関西”色にこだわって描くのか。

それは2025年に開催予定「大阪・関西万国博覧会」を意識しているからです。

また、第20話くらいで描きたいのですが、幕末のパリ万博には、佐野を団長として、佐賀藩が出展しています。

ちなみに幕府と薩摩藩は、現地でも政治闘争を繰り広げていましたが、佐賀藩は万博での展示と販路開拓に熱を入れています。

相変わらずマジメな佐賀藩…

そして、明治に入ってからのウィーン万博。

副総裁として現場の指揮を執ったのは佐野常民。

極めつけは、現地に行ってないけど、総裁は大隈重信。

…以上です。一気に畳みかけてみましたが、いかがでしょうか。

「これは…もはや“佐賀万博”なのでは!?」…と、“ボケ”てみますので、「ちゃうやろ!」とか「なんでやねん!」とか温かい“ツッコミ”をお待ちしております…と、やや関西風味(薄味)にまとめてみました。難しいな。

「東京アラート」に触れたかと思えば、次は「大阪モデル」か…と予測された方。半ば正解なのですが、少し意表をついて、「京都」へとお話を展開します。

本編の第10話「蒸気機関」では、佐野栄寿(常民)が、存在感を発揮しました。

ここで、京都。少し昔の写真ですが“平安神宮”です。

明治時代(1895年)に内国勧業博覧会のパビリオンとして、平安京の大極殿や応天門を再現したのが、建物の由来と聞きます。

――桓武天皇と孝明天皇をご祭神とする立派な神社なのですが、考えの浅い若者だった私はこう感じました。

「何だ!?博覧会のパビリオンだったのか…ありがたみの薄いことだ。」

しかし“平安神宮”がこの地に建つまでには、佐野常民の情熱があったようなのです。

少しだけ“明治”の話をします。本編では、まだまだ先の話です…

佐野は、当時、活気を失っていた京都に心を痛め、その再興に尽力します。

――実は「東京も都にしましょう!」と東西の両都案を唱え、京都から東京への遷都を進めたのは、佐賀の大木喬任だと言われています。

“首都”としての力を失った京都は、一時衰退します。

後に大木と同郷の佐野が動いたのは、ナイスフォローと言うべきかもしれません。佐賀藩は、アフターサービスの提供も万全のようです。

まず、佐野は内国勧業博の大枠を変更し、京都での開催を可能にしました。

そして、運営面でも副会長として、“平安神宮”(パビリオン)や“時代祭”(パレード)の企画を進めたと言われています。

そんな歴史を知ることで、私にとって“平安神宮”のありがたみが倍増したことは言うまでもありません。

――さて、今の本編(幕末)の話に戻ります。佐野が登場すると、周囲で“関西弁”が飛び交うので、気になっている方もいるかもしれません。

幕末佐賀藩における“万能の研究主任”と言っても良い、佐野常民(栄寿)。

秀才・佐野の諸国修業の始まりは早く、10代の少年時代からです。まず1838年頃には、養父のいた江戸に留学しています。

本編で描いたのは、佐野の“関西”への留学時代である1846年頃から。

京都で、広瀬元恭の“時習堂”

大坂で、緒方洪庵の“適塾”

紀州(和歌山)で、華岡青洲の開いた“春林軒塾”

…と立て続けに入門・研修を行います。

――当時、20代半ば。現代のイメージでは、大学院の博士課程ぐらいの年齢だった、佐野常民(栄寿)。

京都では、良い仲間に恵まれたようです。

なるべく現代の京都の学生に近いイメージで描きたかったところです。

※現代も学生たちが憩う、京都の鴨川べり。

科学者・中村奇輔は、地元・京都の人のようです。

本編での言葉づかいも、多少“京ことば”寄りにしたい…と試みています。

翻訳家・石黒寛次は、現在では京都府内ですが、日本海に面した丹後田辺藩の出身です。今の舞鶴あたりのようです。

実は、舞鶴の方言をまったく知らなかったのですが、通称“ちゃった弁”と言われているようです。

石黒が不思議な話し方をしているときは、その影響だとお考えください。方言の正確性には自信がありません…

――そして、佐野は再び江戸に行き、医術の師匠・伊東玄朴の“象先堂”で修業します。

ここで、佐野は「なぜか金銭を浪費し、塾の辞書を質入れしてしまった」事件を起こします。

当然、塾は破門されますが、同郷(佐賀の神埼出身)の師匠の恩情もあってか、佐野の蘭学人生は何とか続きます。

そして、佐賀に戻る前に、京都に寄った佐野常民。

突如、友達2人(中村・石黒)と“からくり儀右衛門”田中久重の父子をスカウトして佐賀に連れて来る…

この経過には、いろいろと謎が多いようです。

私は、殿・鍋島直正が発した人材スカウトの密命と、佐賀藩の蘭学のネットワークによる根回しがあった…みたいな表現をしています。

――さて、結論です。なぜ、私が佐野常民の友達をなるべく“関西”色にこだわって描くのか。

それは2025年に開催予定「大阪・関西万国博覧会」を意識しているからです。

また、第20話くらいで描きたいのですが、幕末のパリ万博には、佐野を団長として、佐賀藩が出展しています。

ちなみに幕府と薩摩藩は、現地でも政治闘争を繰り広げていましたが、佐賀藩は万博での展示と販路開拓に熱を入れています。

相変わらずマジメな佐賀藩…

そして、明治に入ってからのウィーン万博。

副総裁として現場の指揮を執ったのは佐野常民。

極めつけは、現地に行ってないけど、総裁は大隈重信。

…以上です。一気に畳みかけてみましたが、いかがでしょうか。

「これは…もはや“佐賀万博”なのでは!?」…と、“ボケ”てみますので、「ちゃうやろ!」とか「なんでやねん!」とか温かい“ツッコミ”をお待ちしております…と、やや関西風味(薄味)にまとめてみました。難しいな。

2020年06月02日

「変容する社会でどう動くか?」

こんばんは。

東京では、新型コロナ感染者数の抑制が厳しい状況にあるようで、「東京アラート」の発動が準備されていると聞きます。

本編も、第10話までを投稿し、黒船来航や開国といったテーマもひとまず取り上げました。ここで少し頭の整理を試みたいところもあり、しばらく“つぶやき”系の投稿を続けます。

なお、第11話「蝦夷探検」では、のちに大都市“札幌”を創る、島義勇の活躍を軸に書きたいな…と思っています。

――「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を考えるにあたり、ざっと調べていた事があります。

幕末の雄藩“薩長土肥”や周辺地域(福岡・長崎)との比較で見た、佐賀県の現在です。

総務省などの統計サイトから得た情報も参考にしました。

しかし、データの扱い方は疑わしく、適当な推論をしています。

というわけで、以下に記す内容の信頼度は低いと思うので「こんなことを考える者もおるのか。」ぐらいのスタンスでご覧ください。

――テーマは「佐賀県は何とか頑張っているが、これからどうしようか」です。

〇人口増減率の比較(2010年→2015年)

佐賀県(肥前) -2.0%

山口県(長州) -3.2%

鹿児島県(薩摩)-3.4%

長崎県…参考 -3.5%

高知県(土佐) -4.7%

各地域とも全体的に減少(マイナス)傾向は否めないのですが、出生率も高い佐賀県。この集団の中では、高齢化率も低めで“次世代が育っている県”なのです。

〇佐賀県の人口転出入(2018年)

転入数…16,623人

転出数…18,121人

残念!全体としては、1,500人ほど転出が超過しています。

転出・転入ともに第1位・第2位は隣県。

第1位は福岡県。700人ばかり佐賀からの転出が多いです。

第2位は長崎県。実は200人ほど佐賀への転入の方が多いのです。

全体傾向としては、長崎→佐賀→福岡→東京という流れで、転出者が動いている感じになります。

〇佐賀県の人口流出入(2015年)

従業者や通学者などの流れ、より短期的な人の動きを捉えたデータのようです。

「やられたらやり返す!倍返しだ!」というドラマもありました。(続編がなかなか始まりません。)

佐賀県にとって、少し良いデータがあります。

流入者数…40,604人

流出者数…38,787人

やったぜ!流入者数の方が多い!となります。

あの福岡県からも佐賀県に来る人の方が多いという数値が出ました。

――「如何なる“からくり”があるのじゃ…」と聞きたくなります。

たぶん答えは、この辺りではないかと推測します。

〇観光施設等を目的地とした検索回数ランキング(2017年 休日)

第1位…鳥栖プレミアムアウトレット

“自動車”、“公共交通”の両部門で、ぶっちぎりの1位。

何やら佐賀県全体というより、もはや鳥栖の力ではないか…という疑念も残ります。

しかし、各部門で「ゆめタウン」や「モラージュ佐賀」などショッピングモールが次々ランクインしています。

〇ありきたりな結論

・ショッピングモールが佐賀県からの人口流出を封じる“盾”として機能しているようです。

・出生率もわりと良く、子育てはしやすい佐賀ですが、18歳以上になると転出が激増します。

・若年層が「大都市圏に転出し、帰って来ない状況」が、各地方で共通の問題となっています。

…しかし、佐賀県も「盾」だけで「矛」がなければ、今後の展開が厳しいのは否めないところです。

幕末の佐賀藩のように、高度な人材育成と、強い産業の開発が必要そうです。

※佐賀市内の白山通り(注:早朝に撮影しています)

〇突拍子もない結論

新型コロナウイルス感染症は、大都市圏の人口密集に警鐘(アラート)を鳴らしているようにも感じます。

テレワークで対応できる業界は、リスク分散を兼ねて地方都市への拠点移動も検討するかもしれません。

佐賀県が先んじて、変容する社会への対応策を出し、幕末のように「全国が佐賀を見つめる」ことになれば面白いな…とか考えたりもします。

しかし、これらは妄想の域を出ません。結局、今の私にできることは「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」と言い続けることぐらい。

まずはそこから頑張ろうかな…と思っています。

東京では、新型コロナ感染者数の抑制が厳しい状況にあるようで、「東京アラート」の発動が準備されていると聞きます。

本編も、第10話までを投稿し、黒船来航や開国といったテーマもひとまず取り上げました。ここで少し頭の整理を試みたいところもあり、しばらく“つぶやき”系の投稿を続けます。

なお、第11話「蝦夷探検」では、のちに大都市“札幌”を創る、島義勇の活躍を軸に書きたいな…と思っています。

――「幕末佐賀藩の大河ドラマ」を考えるにあたり、ざっと調べていた事があります。

幕末の雄藩“薩長土肥”や周辺地域(福岡・長崎)との比較で見た、佐賀県の現在です。

総務省などの統計サイトから得た情報も参考にしました。

しかし、データの扱い方は疑わしく、適当な推論をしています。

というわけで、以下に記す内容の信頼度は低いと思うので「こんなことを考える者もおるのか。」ぐらいのスタンスでご覧ください。

――テーマは「佐賀県は何とか頑張っているが、これからどうしようか」です。

〇人口増減率の比較(2010年→2015年)

佐賀県(肥前) -2.0%

山口県(長州) -3.2%

鹿児島県(薩摩)-3.4%

長崎県…参考 -3.5%

高知県(土佐) -4.7%

各地域とも全体的に減少(マイナス)傾向は否めないのですが、出生率も高い佐賀県。この集団の中では、高齢化率も低めで“次世代が育っている県”なのです。

〇佐賀県の人口転出入(2018年)

転入数…16,623人

転出数…18,121人

残念!全体としては、1,500人ほど転出が超過しています。

転出・転入ともに第1位・第2位は隣県。

第1位は福岡県。700人ばかり佐賀からの転出が多いです。

第2位は長崎県。実は200人ほど佐賀への転入の方が多いのです。

全体傾向としては、長崎→佐賀→福岡→東京という流れで、転出者が動いている感じになります。

〇佐賀県の人口流出入(2015年)

従業者や通学者などの流れ、より短期的な人の動きを捉えたデータのようです。

「やられたらやり返す!倍返しだ!」というドラマもありました。(続編がなかなか始まりません。)

佐賀県にとって、少し良いデータがあります。

流入者数…40,604人

流出者数…38,787人

やったぜ!流入者数の方が多い!となります。

あの福岡県からも佐賀県に来る人の方が多いという数値が出ました。

――「如何なる“からくり”があるのじゃ…」と聞きたくなります。

たぶん答えは、この辺りではないかと推測します。

〇観光施設等を目的地とした検索回数ランキング(2017年 休日)

第1位…鳥栖プレミアムアウトレット

“自動車”、“公共交通”の両部門で、ぶっちぎりの1位。

何やら佐賀県全体というより、もはや鳥栖の力ではないか…という疑念も残ります。

しかし、各部門で「ゆめタウン」や「モラージュ佐賀」などショッピングモールが次々ランクインしています。

〇ありきたりな結論

・ショッピングモールが佐賀県からの人口流出を封じる“盾”として機能しているようです。

・出生率もわりと良く、子育てはしやすい佐賀ですが、18歳以上になると転出が激増します。

・若年層が「大都市圏に転出し、帰って来ない状況」が、各地方で共通の問題となっています。

…しかし、佐賀県も「盾」だけで「矛」がなければ、今後の展開が厳しいのは否めないところです。

幕末の佐賀藩のように、高度な人材育成と、強い産業の開発が必要そうです。

※佐賀市内の白山通り(注:早朝に撮影しています)

〇突拍子もない結論

新型コロナウイルス感染症は、大都市圏の人口密集に警鐘(アラート)を鳴らしているようにも感じます。

テレワークで対応できる業界は、リスク分散を兼ねて地方都市への拠点移動も検討するかもしれません。

佐賀県が先んじて、変容する社会への対応策を出し、幕末のように「全国が佐賀を見つめる」ことになれば面白いな…とか考えたりもします。

しかし、これらは妄想の域を出ません。結局、今の私にできることは「幕末佐賀藩の大河ドラマが見たい!」と言い続けることぐらい。

まずはそこから頑張ろうかな…と思っています。

2020年06月01日

「主に大町町民の方を対象にしたつぶやき」

こんばんは。

6月1日。日本各地の大都市圏では、新型コロナが拡大する前と同様、通勤ラッシュの混雑が戻ってきています。

かつて、佐賀県で地元の人々に“大都会”と形容されるほど賑わった街がありました。

――”杵島炭鉱”で栄えた、現在の大町町です。

本編・第10話のテーマは「蒸気機関」でした。

西洋で産業革命を可能にしたのは、蒸気機関の実用化による大量生産。

当時、日本で最も西洋に近いと言われた佐賀藩。もちろん蒸気機関の研究に着手しています。

佐野、中村、田中、石黒…佐賀藩の理化学研究所“精錬方”のメンバーたちは新技術の研究に挑んでいきます。

その経緯は第10話をご覧ください。

――さて、蒸気機関の燃料といえば“石炭”です。

佐賀藩内でも、石炭の採掘は始まっていました。幕末期には、現在の大町町でも掘られていたと言います。

これから、佐賀藩が蒸気船を運用する場面も増えてくる予定です。

殿・鍋島直正は蒸気船上から西洋の動きをにらみ、佐野常民は近代海軍の創設に動きます。

大町町で産出された石炭も、蒸気船の燃料として使われていたのではないかと想像は膨らむところです。

――時代は流れ、昭和初期には大町に“杵島炭鉱”が開かれます。

“炭鉱”は大いに栄え、大町町には最大で2万4千人ほどの人口があったようです。

往時の大町の繁華街は、夜でも灯りが消えない「不夜城」のような煌びやかさであったと聞きます。

しかし、一時は“都市圏”並みの人口密集があった大町町に、転換期がやって来ます。燃料の需要は、石炭から石油にシフトし、次第に繁栄のピークは過ぎ去っていきます。

日本一のマンモス校と呼ばれ、運動会すら2回に分けて開催したほどの大所帯だった、町の小学校からも次第に児童が減っていきました。

――さて、現代です。“杵島炭鉱”時代には施設等に光を届けるための“変電所”もありました。

現在は「大町煉瓦館」として、地域の盛り上げに活躍しているようです。

――当ブログの対象は幕末・明治なので、昭和に繁栄した“杵島炭鉱”の話には深入りしません。

しかし、幕末に佐賀藩内で、石炭を採掘していたことについては、非常に興味があります。

幕末佐賀藩の原動力(燃料)を産出した大町町…という裏付けが取れていくと面白いのかなと思います。

〔※他の石炭産地の地域の皆様への補足〕

佐賀県内で言えば、非常に掘りやすかった“唐津炭田”が産出量だと全国レベルだったようです。同じ佐賀藩内で言えば、多久でも石炭は産出していたようです。

…しかし、両地域には他にも幕末期の話題がありそうなので、今回は大町町の話題としました。

なんとなく、大町町と“石炭”の話は、ノスタルジックな感じがして良い!と思ってつぶやいていますので、ご容赦のほどを。

6月1日。日本各地の大都市圏では、新型コロナが拡大する前と同様、通勤ラッシュの混雑が戻ってきています。

かつて、佐賀県で地元の人々に“大都会”と形容されるほど賑わった街がありました。

――”杵島炭鉱”で栄えた、現在の大町町です。

本編・第10話のテーマは「蒸気機関」でした。

西洋で産業革命を可能にしたのは、蒸気機関の実用化による大量生産。

当時、日本で最も西洋に近いと言われた佐賀藩。もちろん蒸気機関の研究に着手しています。

佐野、中村、田中、石黒…佐賀藩の理化学研究所“精錬方”のメンバーたちは新技術の研究に挑んでいきます。

その経緯は第10話をご覧ください。

――さて、蒸気機関の燃料といえば“石炭”です。

佐賀藩内でも、石炭の採掘は始まっていました。幕末期には、現在の大町町でも掘られていたと言います。

これから、佐賀藩が蒸気船を運用する場面も増えてくる予定です。

殿・鍋島直正は蒸気船上から西洋の動きをにらみ、佐野常民は近代海軍の創設に動きます。

大町町で産出された石炭も、蒸気船の燃料として使われていたのではないかと想像は膨らむところです。

――時代は流れ、昭和初期には大町に“杵島炭鉱”が開かれます。

“炭鉱”は大いに栄え、大町町には最大で2万4千人ほどの人口があったようです。

往時の大町の繁華街は、夜でも灯りが消えない「不夜城」のような煌びやかさであったと聞きます。

しかし、一時は“都市圏”並みの人口密集があった大町町に、転換期がやって来ます。燃料の需要は、石炭から石油にシフトし、次第に繁栄のピークは過ぎ去っていきます。

日本一のマンモス校と呼ばれ、運動会すら2回に分けて開催したほどの大所帯だった、町の小学校からも次第に児童が減っていきました。

――さて、現代です。“杵島炭鉱”時代には施設等に光を届けるための“変電所”もありました。

現在は「大町煉瓦館」として、地域の盛り上げに活躍しているようです。

――当ブログの対象は幕末・明治なので、昭和に繁栄した“杵島炭鉱”の話には深入りしません。

しかし、幕末に佐賀藩内で、石炭を採掘していたことについては、非常に興味があります。

幕末佐賀藩の原動力(燃料)を産出した大町町…という裏付けが取れていくと面白いのかなと思います。

〔※他の石炭産地の地域の皆様への補足〕

佐賀県内で言えば、非常に掘りやすかった“唐津炭田”が産出量だと全国レベルだったようです。同じ佐賀藩内で言えば、多久でも石炭は産出していたようです。

…しかし、両地域には他にも幕末期の話題がありそうなので、今回は大町町の話題としました。

なんとなく、大町町と“石炭”の話は、ノスタルジックな感じがして良い!と思ってつぶやいていますので、ご容赦のほどを。