2020年06月13日

第11話「蝦夷探検」④(保守派の賢人)

こんばんは。

舞台は江戸から移り、佐賀城の本丸です。殿・鍋島直正の面前にて、佐賀藩の重役たちが詰めの協議中です。議題は「蒸気船の購入について」です。

――まず、口を開いたのは、藩政ナンバー2の請役・鍋島安房である。

「では、“蒸気船”を用立てる算段について話し合いたい。」

鍋島安房は、長崎へのロシア船来航の際、長崎御番の調整役で、走り回った人物に声をかける。

「池田半九郎、そなたの思うところを申してほしい。」

――安房より発言を促された、池田半九郎。もとは下級藩士だが、いまや殿・直正の側近である。

「はっ!僭越(せんえつ)ながら、申し上げます。」

以前は佐賀城下の区画整備に活躍し、“雨戸すら不要”とまで言われた治安の良い街づくりを実現した。

「長崎にて、露西亜(ロシア)の“蒸気船”を見分いたしました。」

池田は、ロシアのプチャーチン艦隊の“ボストーク号”のことを報告する。

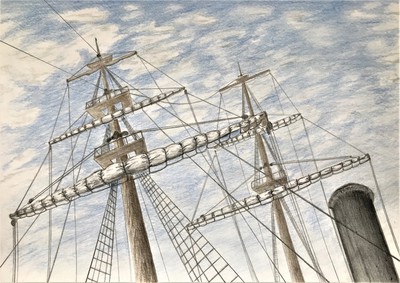

「話に聞くペルリの黒船と違い、“外輪”で動く蒸気船ではございません。」

“ボストーク号”は、最新鋭のスクリュー推進式蒸気船だった。ロシアは、今後の戦略を練るため、機動力の高い“ボストーク号”を日本近海の調査に投入していた。

――池田の報告に反応したのが、鍋島夏雲(市佑)。現在の佐賀県上峰町付近に領地を持つ。

「ペルリの黒船は巨大なり。プゥーチャーチンの蒸気船は小振りなれど、新しき仕掛けにて動く…」

「此度は“大砲”のように、船を一から仕立てておっては、間に合いませぬな…」

鍋島夏雲は、殿の傍に長く仕える。几帳面で冷静な側近のようだ。話の整理に努める。

佐賀藩には洋書を翻訳し、鉄製大砲を自力で作り上げた成功例がある。これが技術的に、佐賀が“トップランナー”である1つの要因だが、大きい労力を伴ったことも事実である。

――ここで、保守派で頭角を現している、原田小四郎が「よろしいか」と発言を求める。

「公儀(幕府)から“大船建造”のお許しも出ております。黒船を持つに障りはございません。」

「もはや“洋船”を如何なる算段で、手にするかを論じるべきでございます。」

保守派の原田ですら、幕府が諸大名への“大型船の所有禁止”を解いた今、蒸気船を買うことを、早急に進めることを提言する。

――議題への重臣たちの反応を見ていた、殿・直正が、話のまとめに入る。

「原田、お主には“算段”があるようじゃな。」

「はっ、交易に用いる“白蝋”でございます。」

「良き品であれば、それだけ値打ちが高まります。厳しく品定めを致すべきかと。」

当時、西洋船の購入には、代金を“白蝋”で支払うこともできたため、品質が高ければ有利になる。現代的に言えば、ブランド力を付けるため、検品の労力を惜しまないとの提案である。

もともと佐賀藩は、“陶磁器”の徹底した品質管理で有名である。しかし、陶磁器や白蝋などの“佐賀ブランド”を守るため、生産者たちも必死の努力をせねばならなかった。

――こうして、蒸気船購入の方向性は定まった。のちに、この原田小四郎が“改革派”にとっては高い壁となっていく。

「安房さま。少々、お話をよろしいでしょうか。」

「おおっ、原田よ。先ほどは見事な算段であったな。」

「お褒めに預かり、恐縮です。お話と申しますのは、枝吉神陽についてでございます。」

「神陽のことか…」

請役・鍋島安房は、神陽が主導する「楠公義祭同盟」の活動に理解がある。

原田小四郎が、このようなトーンで話を持ってくるときは、大体が“忠臣からのお小言”である。保守派には、枝吉神陽や弟子たちの意見に耳を傾ける、鍋島安房に苦言を呈する者もいた。

この頃、藩校の教師であった枝吉神陽は、「弘道館」から距離を置き、「義祭同盟」に注力していた。自身の信ずるところで、若者たちを導き始めていたのである。

(続く)

舞台は江戸から移り、佐賀城の本丸です。殿・鍋島直正の面前にて、佐賀藩の重役たちが詰めの協議中です。議題は「蒸気船の購入について」です。

――まず、口を開いたのは、藩政ナンバー2の請役・鍋島安房である。

「では、“蒸気船”を用立てる算段について話し合いたい。」

鍋島安房は、長崎へのロシア船来航の際、長崎御番の調整役で、走り回った人物に声をかける。

「池田半九郎、そなたの思うところを申してほしい。」

――安房より発言を促された、池田半九郎。もとは下級藩士だが、いまや殿・直正の側近である。

「はっ!僭越(せんえつ)ながら、申し上げます。」

以前は佐賀城下の区画整備に活躍し、“雨戸すら不要”とまで言われた治安の良い街づくりを実現した。

「長崎にて、露西亜(ロシア)の“蒸気船”を見分いたしました。」

池田は、ロシアのプチャーチン艦隊の“ボストーク号”のことを報告する。

「話に聞くペルリの黒船と違い、“外輪”で動く蒸気船ではございません。」

“ボストーク号”は、最新鋭のスクリュー推進式蒸気船だった。ロシアは、今後の戦略を練るため、機動力の高い“ボストーク号”を日本近海の調査に投入していた。

――池田の報告に反応したのが、鍋島夏雲(市佑)。現在の佐賀県上峰町付近に領地を持つ。

「ペルリの黒船は巨大なり。プゥーチャーチンの蒸気船は小振りなれど、新しき仕掛けにて動く…」

「此度は“大砲”のように、船を一から仕立てておっては、間に合いませぬな…」

鍋島夏雲は、殿の傍に長く仕える。几帳面で冷静な側近のようだ。話の整理に努める。

佐賀藩には洋書を翻訳し、鉄製大砲を自力で作り上げた成功例がある。これが技術的に、佐賀が“トップランナー”である1つの要因だが、大きい労力を伴ったことも事実である。

――ここで、保守派で頭角を現している、原田小四郎が「よろしいか」と発言を求める。

「公儀(幕府)から“大船建造”のお許しも出ております。黒船を持つに障りはございません。」

「もはや“洋船”を如何なる算段で、手にするかを論じるべきでございます。」

保守派の原田ですら、幕府が諸大名への“大型船の所有禁止”を解いた今、蒸気船を買うことを、早急に進めることを提言する。

――議題への重臣たちの反応を見ていた、殿・直正が、話のまとめに入る。

「原田、お主には“算段”があるようじゃな。」

「はっ、交易に用いる“白蝋”でございます。」

「良き品であれば、それだけ値打ちが高まります。厳しく品定めを致すべきかと。」

当時、西洋船の購入には、代金を“白蝋”で支払うこともできたため、品質が高ければ有利になる。現代的に言えば、ブランド力を付けるため、検品の労力を惜しまないとの提案である。

もともと佐賀藩は、“陶磁器”の徹底した品質管理で有名である。しかし、陶磁器や白蝋などの“佐賀ブランド”を守るため、生産者たちも必死の努力をせねばならなかった。

――こうして、蒸気船購入の方向性は定まった。のちに、この原田小四郎が“改革派”にとっては高い壁となっていく。

「安房さま。少々、お話をよろしいでしょうか。」

「おおっ、原田よ。先ほどは見事な算段であったな。」

「お褒めに預かり、恐縮です。お話と申しますのは、枝吉神陽についてでございます。」

「神陽のことか…」

請役・鍋島安房は、神陽が主導する「楠公義祭同盟」の活動に理解がある。

原田小四郎が、このようなトーンで話を持ってくるときは、大体が“忠臣からのお小言”である。保守派には、枝吉神陽や弟子たちの意見に耳を傾ける、鍋島安房に苦言を呈する者もいた。

この頃、藩校の教師であった枝吉神陽は、「弘道館」から距離を置き、「義祭同盟」に注力していた。自身の信ずるところで、若者たちを導き始めていたのである。

(続く)