2025年01月04日

「新春特集・増える“賢人”の謎(①佐賀の七賢人)」

今年(令和7年・2025年)、一本目の記事です。本年もよろしくお願いします。

世間では、正月気分も満ちあふれましたが、「もう、仕事が始まった」「もともと、働いている!」という人も少なくなかったはず。

また、せっかくお休みなのにインフルエンザやコロナで高熱を出すなど、寝込んでしまった方も結構いるようです。

――いろんな年始を迎えた皆様に、エールを送るつもりで。

功績ほどには語られず、苦労や頑張りがしっかりと伝わっていない印象もある「佐賀の賢人たち」のお話。新春からの特集で、シリーズとして語る予定です。

そんな賢人たちの魅力を記事にすることも今年のテーマですが、この企画は県内に住んでいるいとこが、以前、ふと発したひと言から始まっています。

聞けば「佐賀の賢人は、知らない間に数が増えている…」と。年頭のシリーズは“歴史系ブログ”としての復活を目指し、この謎を深掘りしてみます。

――年末の記事でも、お話しましたように。

昭和50年代、西暦にして1975年頃からの時期に、佐賀では幕末の歴史を見直す動きがあったと考えています。

その頃、“佐賀の七賢人”という呼称も、どこからともなく語られ出したようで、私もその発祥を確認できてはいません。

――“七賢人”のメンバー構成としては、

幕末に世界を見ていた、お殿様。西洋の知識や技術を進取し、日本を近代へと先導した佐賀藩主(第10代)・鍋島直正公。

明治初頭、幕府の奉行所の時代から一気に、近代の司法・行政の制度を造り上げた、稀才の立法家・江藤新平。

通貨単位を“円”に定め、鉄道を通したり、太陽暦を導入したり…と、明治の近代化の原動力。政党組織からは初の内閣総理大臣にもなった、大隈重信。

――ここまでで、3人を数えます。続いて、直正公の忠実な配下2人。

幕末期に“蝦夷地”(現在の北海道)を探索。明治期に人口数名のほぼ原野だった土地に、日本五大都市圏の一・札幌を設計し創り始めたのが、島義勇。

もう1人は佐賀藩の研究主任として活躍しました。現代で、世界遺産となった“三重津海軍所”の責任者として、幕末期に実用の蒸気船まで開発。

明治期にはウィーン万博への出展も主導し、維新後に荒廃した京都の復活を期して内国勧業博覧会を開催。日本赤十字社の創設でも有名な、佐野常民。

――ここまでで、5賢人。ラストの2人は、さらに玄人好みです。

日本古来の思想を探求する国学者でありながら、長崎で西洋の学問も地道に勉強し、明治初期の外交で活躍。

朝廷の政権を、近代の仕組みに合わせた影の功労者でもある、信望の高い知識人・副島種臣。

ラスト1人は東京を日本の首都とする段取りを組んだ人(のち東京府知事)。学制に深く関わった“義務教育”制度の立役者。

初代・文部卿(のちに文部大臣にも着任)として、近代の教育制度を築いた、大木喬任。

――以上、一気に語ったのが「佐賀の七賢人」。

今回は勢い重視で語ってみましたので、表現が粗いところはご容赦ください。

いまの佐賀県では、PRも進んで「そんぐらいは常識とよ」と仰る方も増えたでしょう。まずは県内の人が知る。これが大切なのは語るまでもありません。

しかし、「佐賀の七賢人」をもってしても全国区の知名度はさほど高くない印象で、文学作品やドラマなどへの登場が少なかったことが要因と考えています。

頑張っているのに、役立ってきたのに地味。「あぁ、アピールが下手なのが、佐賀県人のサガなのか。」ここは、私たちに突きつけられた課題であります。

ところが、その問題の解決を待たず、十数年ぐらい前から「八賢人」という別の語り方も出てきたのです。

(続く)

世間では、正月気分も満ちあふれましたが、「もう、仕事が始まった」「もともと、働いている!」という人も少なくなかったはず。

また、せっかくお休みなのにインフルエンザやコロナで高熱を出すなど、寝込んでしまった方も結構いるようです。

――いろんな年始を迎えた皆様に、エールを送るつもりで。

功績ほどには語られず、苦労や頑張りがしっかりと伝わっていない印象もある「佐賀の賢人たち」のお話。新春からの特集で、シリーズとして語る予定です。

そんな賢人たちの魅力を記事にすることも今年のテーマですが、この企画は県内に住んでいるいとこが、以前、ふと発したひと言から始まっています。

聞けば「佐賀の賢人は、知らない間に数が増えている…」と。年頭のシリーズは“歴史系ブログ”としての復活を目指し、この謎を深掘りしてみます。

――年末の記事でも、お話しましたように。

昭和50年代、西暦にして1975年頃からの時期に、佐賀では幕末の歴史を見直す動きがあったと考えています。

その頃、“佐賀の七賢人”という呼称も、どこからともなく語られ出したようで、私もその発祥を確認できてはいません。

――“七賢人”のメンバー構成としては、

幕末に世界を見ていた、お殿様。西洋の知識や技術を進取し、日本を近代へと先導した佐賀藩主(第10代)・鍋島直正公。

明治初頭、幕府の奉行所の時代から一気に、近代の司法・行政の制度を造り上げた、稀才の立法家・江藤新平。

通貨単位を“円”に定め、鉄道を通したり、太陽暦を導入したり…と、明治の近代化の原動力。政党組織からは初の内閣総理大臣にもなった、大隈重信。

――ここまでで、3人を数えます。続いて、直正公の忠実な配下2人。

幕末期に“蝦夷地”(現在の北海道)を探索。明治期に人口数名のほぼ原野だった土地に、日本五大都市圏の一・札幌を設計し創り始めたのが、島義勇。

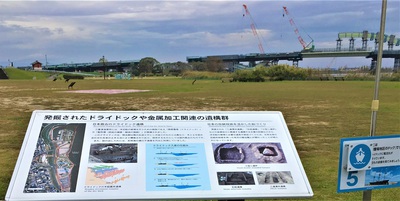

もう1人は佐賀藩の研究主任として活躍しました。現代で、世界遺産となった“三重津海軍所”の責任者として、幕末期に実用の蒸気船まで開発。

明治期にはウィーン万博への出展も主導し、維新後に荒廃した京都の復活を期して内国勧業博覧会を開催。日本赤十字社の創設でも有名な、佐野常民。

――ここまでで、5賢人。ラストの2人は、さらに玄人好みです。

日本古来の思想を探求する国学者でありながら、長崎で西洋の学問も地道に勉強し、明治初期の外交で活躍。

朝廷の政権を、近代の仕組みに合わせた影の功労者でもある、信望の高い知識人・副島種臣。

ラスト1人は東京を日本の首都とする段取りを組んだ人(のち東京府知事)。学制に深く関わった“義務教育”制度の立役者。

初代・文部卿(のちに文部大臣にも着任)として、近代の教育制度を築いた、大木喬任。

――以上、一気に語ったのが「佐賀の七賢人」。

今回は勢い重視で語ってみましたので、表現が粗いところはご容赦ください。

いまの佐賀県では、PRも進んで「そんぐらいは常識とよ」と仰る方も増えたでしょう。まずは県内の人が知る。これが大切なのは語るまでもありません。

しかし、「佐賀の七賢人」をもってしても全国区の知名度はさほど高くない印象で、文学作品やドラマなどへの登場が少なかったことが要因と考えています。

頑張っているのに、役立ってきたのに地味。「あぁ、アピールが下手なのが、佐賀県人のサガなのか。」ここは、私たちに突きつけられた課題であります。

ところが、その問題の解決を待たず、十数年ぐらい前から「八賢人」という別の語り方も出てきたのです。

(続く)